Космогонические сюжеты "ныряльщик за землей" и "выход людей из земли" (о гетерогенном происхождении американских индейцев)

Автор: Березкин Ю.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 (32), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522615

IDR: 14522615 | УДК: 391

Текст статьи Космогонические сюжеты "ныряльщик за землей" и "выход людей из земли" (о гетерогенном происхождении американских индейцев)

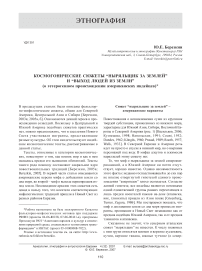

Рис. 1. Карта глобального распространения космогонических сюжетов “ныряльщик за землей” и “выход людей из нижнего мира”.

1 – добывание земли из нижнего мира; 2 – первые люди выходят из-под земли, из камня, пещеры, ствола дерева; 3 – люди вырастают из земли подобно траве (без подробностей).

ных данных нет), тагиш (включая перешедших на тлинкитский язык), каска, бивер, хэа, догриб, сле-ви, чипевайян, йеллоунайф, карьер [Bancroft, 1875, p. 96; Birket-Smith, 1930, p. 83, 87; Cruickshank, 1992, p. 44; Dähnhardt, 1907, S. 85; Goddard P.E., 1916, p. 256–257; Honigmann, 1949, p. 214; Jenness, 1934, p. 141–143; Jones E., 1983, p. 129–133; Lowie, 1912, p. 187, 195; McClelland, 1987, p. 253–254; McKennan, 1959, p. 190; 1965, p. 103–104; Petitot, 1886, p. 146– 149, 316–319, 373–378; Ridington, 1981, p. 354; 1988, p. 117–121; Rooth, 1971, p. 182, 205; Schmitter, 1910, p. 21; Smelcer, 1992, p. 124–125; Teit, 1917, p. 441– 442]. Заметно, однако, отсутствие сюжета у ингалик, танайна, танана и атна, проживающих на юге Аляски [Campbell, 1997, p. 110–112; Foster M.K., 1996, p. 74–75; Harcus, 1998, p. 74]. Сюда атапаски, расселявшиеся в I тыс. до н.э. из Западной Канады, проникли позже, чем в другие районы Субарктики; кто обитал на Аляске до них – не известно. “Ныряльщика” нет также у талтан и цецот, чьи территории примыкали к береговой полосе Юго-Восточной Аляски, которую занимали тлинкиты. На юго-западной окраине североатапаскского этноязыкового массива сюжет не зафиксирован у чилкотин (их мифология вообще своеобразна благодаря влиянию сэлишей [Pokotylo, Mitchell, 1998, p. 89–93]). “Ныряльщик” скорее всего был известен индейцам сарси в Альберте – отколовшейся от бивер группе, которая восприняла культуру индейцев Равнин. Версии, записанные у сарси ок. 100 л.н., могли быть исконными либо заимствованными от их соседей черноногих – алгонкинов по языку [Curtis, 1976, vol. 18, p. 180–182; Simms, 1904, p. 180–182].

Согласно космогоническим мифам большинства северных атапасков, во время потопа Создатель посылает пресноводных млекопитающих и водоплавающих птиц принести землю со дна океана. Некоторые не могут выполнить поручение; успешным ныряльщиком является утка (у каска), шилохвость (чипевайян), бобр (у хэа), но чаще ондатра. Иногда отправителя нет; животные действуют по собственной инициативе. С участием водных млекопитающих в роли ныряльщиков сюжет представлен у коюкон, верхних кускоквим, кучин, каска, бивер, хэа, слеви, догриб, йеллоунайф. У чипевайян и в одном из двух вариантов у бивер все ныряльщики, успешные и неудачливые, – птицы (гагара, утка, чирок, шилохвость).

Географически обособленный вариант сюжета зафиксирован на юго-востоке Аляски и в прилегающих районах Канады у верхних танана, южных тутчоне и тагиш. Ворон – трикстер и демиург – хватает ребенка “морской женщины” (рыба или самка морского льва) и возвращает младенца матери, когда та приносит со дна землю. У соседних тлинкитов женщина-рыба обещает стать женой Ворона, если он создаст землю. По его просьбе тюлень и лягушка приносят со дна песок [Smelcer, 1992, p. 7–8]. В мифе хайда, живущих на о-вах Королевы Шарлотты, Ворон сброшен с неба. Чомга приглашает его под воду. Там Ворон получает камешек, кладет на воду, тот превращается в острова [Swanton, 1905, p. 110–112]. Если бы язык хайда принадлежал к группе на-дене, данные версии, вероятно, можно было бы связывать с предками этой языковой семьи. Но мысль о таком родстве спорная, а без хайда гипотеза о континентальном происхождении остальных на-дене не вполне согласуется с обилием морских реалий в соответствующих текстах.

На востоке лесной зоны Северной Америки сюжет “ныряльщик” представлен у индейцев алгонкинской семьи. Вероятной прародиной алгонкинских языков (в отличие от более широкого объединения алгонкинских и ритва) считается область Великих Озер [Foster M.K., 1996, p. 99; Goddard I., 2001, p. 77–78]. Первым от этого ядра отделился язык черноногих, позже – языки шейенов, арапахо и гровантр, кри и монтанье-наскапи, шони, майями и иллиной. Эти языки распространились на запад (северные и центральные области Великих Равнин), север и северо-восток (тайга и лесотундра Центральной и Восточной Канады) и юг (лиственные леса и лесостепи в бассейнах Миссисипи и Огайо). Позже других из области Великих Озер ушли восточные алгонкины. К моменту появления европейцев они жили на территории от Новой Шотландии до Северной Каролины.

Сюжет “ныряльщик” представлен в космогонических мифах всех центральных, западных и северных алгонкинов, а именно черноногих, гровантр, арапахо, шейенов, меномини, саук, фокс, кикапу, потауато-ми, монтанье и наскапи [Cooper, 1975, p. 435–436; Dorsey G.A., 1903, p. 191–204; Dorsey G.A., Kroeber, 1903, p. 1–6, 14–17; Fraser, 1990, p. 32–35; Greer, 2000, p. 29; Jones W., 1901, p. 226–235; 1907, p. 337–379; Kroeber, 1907б, p. 59–61; Latorre F.A., Latorre D.L., 1976, p. 261–262; Maclean, 1893, p. 165; Millman, 1993, p. 22–23; Pokagon, 1986, p. 242–243; Savard, 1979, p. 28–32; Skinner, 1924, p. 332–333; Skinner, Satterlee, 1915, p. 255–260; Wissler, Duvall, 1908, p. 19], а также всех групп оджибва-чиппева и кри, включая степных, оттава и солто [Ahenakew, 1929, p. 320–327; Barnouw, 1977, p. 38–41, 64–69; Blackwood, 1929, p. 323–328; Bloomfield, 1930, p. 16–20; Chamberlain, 1891, p. 204–205; Dähnhardt, 1907, S. 82; Grinnell, 1907, p. 170; Howard, 1965, p. 4–5; Josselin de Jong, 1913, S. 12–16; Radin, 1914, p. 19–21; Radin, Reagan, 1928, p. 62–76; Ray, Stevens, 1971, p. 20–26; Simms, 1906, p. 337; Skinner, 1911, p. 83, 173–175; 1916, p. 341–346, 350; 1919, p. 283–288; Speck, 1915, p. 34–38; Swindlehurst, 1905, p. 139]. Согласно мифам алгонкинов лесной полосы и недавно проникших на северо-восточную окраину Великих Равнин степных кри и степных оджибва, одинокий трикстер-демиург по сылает пресноводных млекопитающих и реже водоплавающих птиц до стать из-под воды землю. Первые (обычно бобр, выдра, гагара) не достигают цели, последний (ондатра, реже бобр) приносит со дна крупицы земли, демиург творит сушу. У кикапу, проживающих к западу от оз. Эри, за землей ныряет черепаха. Сходство с основной атапаскской версией проявляется не только в видовой принадлежно сти ныряльщиков (бобр, ондатра), но и в образе их отправителя. Трикстер-демиург в данной роли характерен для аляскинских атапасков: это либо Ворон (у коюкон, верхних кускоквим, верхних танана, южных тутчоне, тагиш), либо некто Джетеаквойнт (у кучин), приключения которого до деталей повторяют приключения трикстера у оджибва.

В мифах алгонкинов Великих Равнин (черноногие, гровантр, шейены, арапахо) некий персонаж (иногда тот же трикстер-демиург, что и у лесных алгонкинов) посылает за землей пре сноводных млекопитающих, водоплавающих птиц, черепаху. Млекопитающие преобладают в более северных мифологиях, птицы и черепаха – в южных. Мифология алгонкинских групп, проживавших южнее Нью-Джерси, не известна совсем, а мифологии майями и иллиной, чья территория находилась к югу от оз. Мичиган и на средней Миссисипи, известны отрывочно. “Ныряльщик” в не скольких вариантах зафиксирован у делаваров района Нью-Йорка. В их мифах землю из-под воды до стают гагара, выдра, бобр, ондатра. Успеха достигает гагара, но чаще – ондатра; землю они помещают на спину черепахе. Отправитель либо отсутствует, либо это тот же трикстер-демиург, что и у оджибва. Дошедшая до нас версия алгонкинов шони (шауни), проживавших в бассейне Огайо, вероятно, заимствована от индейцев американского Юго-Востока (см. ниже). У во сточных алгонкинов, населявших территорию к северу от Коннектикута, в XIX–XX вв. записано много мифологиче ских текстов, однако мифов с космогоническими сюжетами среди них нет. Другие сюжеты перекликаются с центрально-алгонкинскими и ирокезскими.

У ирокезов области Великих Озер в США и Канаде записано 25 однотипных версий “ныряльщика” [Fenton, 1962]. В отличие от мифов атапасков и алгон-кинов, в которых персонажи обычно достают землю после потопа, в версиях северных ирокезов речь идет о ее первичном возникновении. Ныряльщиками являются бобр, утка, ондатра, норка, жаба или лягушка, успешными – утка, жаба или лягушка, норка, но в большинстве случаев ондатра. Землю помещают на спину черепахе. Иногда черепаха сама же и посылает животных принести со дна ил; отправитель, как правило, отсутствует. У ирокезов тускарора, недавно переселившихся в область Великих Озер из Северной Каролины, землю со дна достают некие морские чудовища. Сюжет “ныряльщик” известен и южным ирокезам (чироки Южных Аппалачей), но одна из их версий, как и версия шони, близка варианту, характерному для американского Юго-Востока (см. ниже), а в аутентичности второй – нет уверенности.

Еще одна языковая семья, у представителей которой имелись космогонические мифы, основанные на сюжете “ныряльщик”, – это сиу. Языки сиу отдаленно родственны языку катавба в Южной Каролине. Языки тутело, билокси и офо, наиболее обособленные среди собственно сиу, были также локализованы к востоку от Миссисипи. Предполагается поэтому, что прародина сиу-катавба находилась в бассейне Огайо, а на Великие Равнины эти языки стали проникать во второй половине I тыс. н.э.

Первыми на Равнинах оказались кроу (от которых много позже отделились хидатса) и мандан. Примерное время расхождения между языками мандан и кроу-хидатса составляет 1,5–2 тыс. лет, а между этими группами и остальными сиу (без катавба) – 2– 3 тыс. лет [Parks, Rankin, 2001, p. 104]. В мифах этих индейцев двое создателей встречаются на поверхности вод, после чего один из них велит утке нырять. Получив от нее землю, каждый из создателей творит свою половину суши, рельефом и иными особенностями отличающуюся от другой [Beckwith, 1938, p. 1– 2, 7–9, 15; Bowers, 1950, p. 347–348, 361–364; Lowie, 1918, p. 14–18; 1960, p. 195–209]. Поскольку у кроу этот мотив выражен слабо, можно предположить, что авторами образа двух создателей были мандан, а хидатса оказались под их влиянием.

Среди остальных сиу миф о ныряльщике зафиксирован в основном у представителей группы дакота (санти, тетон, ассинибойн), хотя эти записи единичны [Erdoes, Ortiz, 1984, p. 496–499; Lowie, 1909, p. 100–101; Meeker, 1901, p. 161–163; Skinner, 1920, p. 273–278]. Для двух других групп, дегиха и чиве-ре-виннебаго, этот миф не характерен; он отмечен только у айова [Dorsey J.O., 1892, p. 300] и, возможно, у квопо [Dähnhardt, 1909, S. 88]*. Не исключено, что он был знаком лишь членам тайных обществ [Meeker, 1901, p. 161–163]. Отсутствие записей мифа от омаха и понка, ото, осэдж и виннебаго вряд ли, однако, объясняется неполнотой данных, поскольку у преобладающей части этих групп известны космогонические сюжеты. Полностью утрачены лишь мифы миссури и канса.

У большинства индейцев языковой семьи кэддо в южных и центральных районах Равнин “ныряльщика” нет. Исключение составляют арикара. Около 500 л.н. они ушли на север и вступили в союз с мандан и хидатса [Park, 2001, p. 366]. Основная записанная среди арикара версия “ныряльщика” явно заимствована от последних [Dorsey G.A., 1904, p. 11]. Другая версия не вполне отвечает определению мотива (во время потопа утка берет комара под крыло, достигает дна, вода исчезает [Grinnell, 1893, p. 123]).

Территориально изолированная версия “ныряльщика” дошла от шошониязычных баннок на юге Айдахо [Clark, 1966, p. 172–174]. Она не отличается от обычных атапаскских и алгонкинских. Во время потопа Создатель велит нырять бобру, затем ондатре, та приносит ил; Создатель творит сушу. Языки шошони, или така, образуют одну из ветвей северной группы юто-ацтекских языков. Они были распространены в историко-культурной области Большого Бассейна. Другим народам этой области “ныряльщик” не был известен.

Крупный ареал сюжета находится в Калифорнии. За землей там ныряют водоплавающие птицы, черепаха, лягушка. Успешных ныряльщиков-млекопитающих нет, но в одном из текстов йокуц перечень неудачливых начинается с бобра и выдры. Сюжет ныряния за землей зафиксирован преимущественно у народов макросемьи пенути. Нет уверенности, что две ветви калифорнийских пенути действительно родственны друг другу [Callaghan, 2001], однако обе явно пришли в Калифорнию в то время, когда там уже жили индейцы, чьи языки относятся к макросемье хок (о ее составе среди лингвистов также ведутся споры) [Callaghan, 1992; Campbell, 1997, p. 130; DeLancey, Golla, 1997; Lathrap, Troike, 1988, p. 99–100]. Все прочие языки, предположительно относящиеся к пенути, локализованы к северу от Калифорнии. Мифа о доставании земли со дна моря у большинства говорящих на этих языках нет.

Среди народов пенути “ныряльщик” зафиксирован у йокуц, мивок, винту, патвин, майду и салинан [Barrett, 1919, p. 4–5; Curtis, 1976, vol. 14, p. 173–176; Dixon, 1902, p. 39–40; DuBois, Demetracopoulou, 1931, p. 287; Edmonds, Clark, 1989, p. 133–136; Gayton, Newman, 1940, p. 38–40, 53–59; Kroeber, 1907a, p. 202, 204–205, 209–211, 218–219, 229–231; 1932, p. 304– 305; Mason, 1912, p. 190; 1918, p. 82, 105; Merriam, 1993, p. 203–205; Rogers, Gayton, 1944, p. 192]. Кроме того, он записан у тюбатулабаль, западных моно и кавайису [Gifford, 1923, p. 305–306; Voegelin, 1935, p. 209–211; Zigmond, 1980, p. 27–28]. Эти три юто-ацтекские группы локализованы к юго-востоку от йокуц, и весьма вероятно, что сюжет был ими заимствован именно от последних. Другим североамериканским юто-ацтекам (кроме упомянутых баннок на противоположном краю шошонского языкового массива) данный сюжет не был известен. Ситуация на северной окраине калифорнийского ареала “ныряльщика” аналогична. Там этот миф один раз был записан у граничивших с пенути (винту) индейцев помо (макросемья хок).

В калифорнийских мифах, как и в мифах мандан и хидатса, действуют двое создателей. Один отправляет ныряльщика принести землю, другой при этом присутствует, затем оба участвуют в обустройстве земли. Реже отправителями являются оба творца; второй, отрицательный, начинает активно действовать после того, как земля уже создана. Иногда один из двух персонажей, обсуждающих план добывания земли, сам же ее и приносит. Например:

Майду. Небесный Вождь посылает черепаху на дно. Со второй попытки она приносит под когтями землю. Небе сный Вождь помещает принесенное на воду, суша растет. Говорящий-через-Нос соревнуется с Небесным Вождем в создании людей, в результате те становятся смертными [Curtis, 1976, vol. 14, p. 173–176].

Горные мивок. Лягушка предлагает Койоту создать землю. Койот ищет лучшего ныряльщика. Утки двух видов и водяная змея не доныривают до дна. Тогда Лягушка сама приносит две горсти песка; Койот разбрасывает его, возникает земля [Barrett, 1919, p. 4–5].

Северные йокуц. Вначале везде вода. Бобр, выдра, три вида уток не доныривают до дна. Четвертая утка, самая маленькая, хватает со дна песок, поднимаясь, теряет его. Однако немного песка остается у нее под ногтями. Утка дает половину песка Соколу, половину – Ворону. Оба летят, рассыпают песок, внизу возникает земля. Ворон создает Береговой, а Сокол – Центральный хребты [Kroeber, 1907a, p. 204–205].

Западные моно. Сокол и Ворон плавают на бревне. Сокол велит птицам нырять, достать землю. Утка, лысуха не доныривают; чомга всплывает мертвой, Сокол с Вороном ее оживляют, находят песчинки у нее под коленями, разбрасывают по воде, из них возникает суша [Gifford, 1923, p. 305–306].

В притихоокеанских областях Северной Америки от Северной Калифорнии до юга Британской Колумбии мотив “ныряльщик за землей” встречается эпизодически. О некоторых записях известно лишь по краткой ссылке на архивные материалы. Мифы беллакула, чинук и молала, а также двух южных групп береговых сэлишей похожи на атапаскские и алгон- кинские: за землей посланы пресноводные млекопитающие; успеха достигает ондатра [Adamson, 1934, p. 1–3; Ballard, 1929, p. 50–51; Boas, 1940, p. 440]. У нутка и квакиутль ныряльщиками являются водоплавающие птицы, но также (у квакиутль) тюлень, отправителем – Ворон [Boas, 1895, S. 172–173; 1910, p. 223–225; Smelcer, 1992, p. 7–8]. В периферийной версии модок, на границе Орегона и Калифорнии, за землей ныряет сам Создатель [Marriott, Rachlin, 1968, p. 28–29]. Большинству индейцев, населяющих Плато и юг Северо-Западного Побережья, миф о нырянии за землей не был известен*.

На юго-востоке США мифы, основанные на мотиве “ныряльщик за землей”, зафиксированы от устья Миссисипи до Кентукки, а именно у шони (алгонки-ны), таскеги (о первоначальном языке данных нет; позже перешли на язык криков мускогской семьи), ючи (отдаленно, видимо, родственны сиу-катавба), чироки (южные ирокезы), алабама и коасати (муско-ги), читимача (изолят) [Edmonds, Clark, 1989, p. 284; Duncan, 1998, p. 40–43; Gatschet, 1893, p. 279–280; Martin, 1977, p. 2–3; Mooney, 1900, p. 239; Speck, 1909, p. 103–104; Swanton, 1911, p. 356; Trowbridge, 1939, p. 60; Voegelin, 1936, p. 9–10]. Космогонические мифы обитателей Юго-Востока известны недостаточно; сведений нет даже о языках ряда групп; какие народы здесь были основными но сителями сюжета, – определить невозможно. Во всех версиях единственным или успешным ныряльщиком является рак. Лишь у чироки, согласно записи начала XX в., это жук-плавунец, а согласно записи, сделанной в недавнее время, – черепаха. Последний вариант мог стать результатом знакомства информанта с многократно публиковавшимися в популярных изданиях космогоническими мифами северных ирокезов. Ныряльщиков-неудачников в мифах Юго-Во стока либо нет, либо они те же, что и в области Великих Озер, – гагара, лягушка, бобр. Версии с добыванием земли из первичных вод встречаются чаще, чем с добыванием ее во время потопа.

В Северо-Западной Мексике сюжет с минимумом подробностей есть у юто-ацтеков варихио [Gentry, 1963, p. 133] и, может быть, у сери (макросемья хок) (А.А. Бородатова, лично е сообщение). В Южной

Америке он встречается в двух космогонических мифах Северо-Западной Амазонии – у сиона-секоя [Cipolletti, 1988, p. 57–58; Vickers, 1989, p. 158] и (без подробностей) у летуама [Palma, 1984, p. 51]. Кроме того, в Центральной и на севере Южной Америки, у гуатусо Коста-Рики, юпа юга Северо-Восточной Колумбии и вапишана Гайяны, ныряние связано не с доставанием земли, а с разрушением преграды, мешающей схлынуть водам [Constela Umaña, 1993, p. 51, 148–149; Wilbert, 1974, p. 78; Wirth, 1950, p. 171–172]. У макуши (соседей вапишана) со дна реки достают солнце [Soares Diniz, 1971, p. 82]. Ныряльщиками в этих случаях являются антропоморфные персонажи, водоплавающие птицы (у сери и вапишана) и броненосец (у юпа и сиона-секоя). В мифе юпа вместе с броненосцем ныряют черепаха и кайман. У летуама и варихио на дно за землей опускаются сами создатели, но миф сиона-секоя похож на типичные североамериканские – Создатель посылает животное принести землю.

Остается упомянуть южных атапасков навахо. Их предки в канадской тайге были, скорее всего, знакомы с сюжетом добывания земли со дна моря. Переселившись в Аризону, где данный миф неизвестен, навахо восприняли местный космогонический сюжет, сохранив от прежнего фрагмент: перед потопом Первый Человек насыпает в мешочек землю с четырех священных гор, но забывает взять мешочек с собой, поэтому посылает нырнуть за ним зимородка или цаплю [Goddard P.E., 1933, p. 130; O’Bryan, 1956, p. 9].

Вероятное время проникновения сюжета “ныряльщик” в Америку

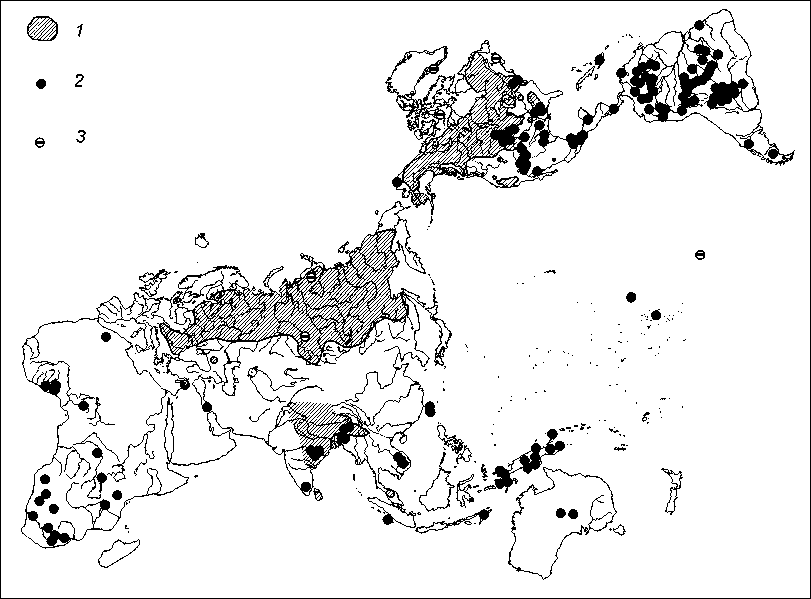

Карта встречаемости мифа о доставании земли со дна моря (рис. 2) наводит, казалось бы, на мысль, что сюжет распространялся из Центральной Аляски на юго-восток вдоль Скалистых Гор. На запад от континентального водораздела он проникал в ходе отдельных миграций и поэтому сохранился в обособленных анклавах. Если поток мигрантов направлялся через Центральную Аляску вглубь североамериканского материка, то группы, находившиеся в его авангарде, первыми покинули Азию; в Новом Свете они продвинулись дальше всего и сохранили наиболее ранний набор мотивов. Находившие ся в арьергарде ушли из Азии последними и принесли в Америку мотивы, появившиеся позже. В пользу такой реконструкции – параллель между мифами о ныряльщике за землей на юго-востоке США (т.е. дальше всего от Аляски и древней Берингии) и мифами тех народов Азии, чьи территории от Берингии также наиболее удалены. В мифах американского Юго-Востока землю приносят беспозвоночные, которые в этой роли в других традициях

Рис. 2. Карта документированного и возможного распространения сюжета “ныряльщик за землей” в Северной Америке в эпоху европейских контактов.

1 – был известен; 2 – не записан, но мог быть известен; 3 – не был известен; 4 – примерная граница Лаврентийского и Кордильерского ледниковых щитов в конце плейстоцена (дата по 14С – ок. 12 тыс. л.н.).

Нового Света не фигурируют. Однако именно подобные существа, включая насекомых и ракообразных, приносят землю из нижнего мира в мифах неарийских народов Южной и Юго-Восточной Азии*.

Данная реконструкция не учитывает, однако, конфигурацию территории, которая могла быть освоена палеоиндейцами. Если сюжет имеет азиатское происхождение, он, конечно, проник в Америку через Аляску, но центр распространения дошедших до нас версий должен был находиться к югу от ледника.

Специфический мотив американских вариантов мифа – ондатра и другие пресноводные млекопитающие в роли ныряльщиков. В Северной Америке он отмечен во всех историко-культурных ареалах, но степень распространенности мотива различна. Варианты с водными млекопитающими в роли ныряльщиков преобладают в зоне тайги и лесотундры, которая в эпоху заселения континента оставалась необитаемой. Она включает Канадский щит к северу от Великих Озер и восточную зону бассейна Маккензи, позже других территорий освободившиеся ото льда. Люди начали заселять эти земли лишь в VII– VI тыс. до н.э., а Квебек и Лабрадор – еще позже. Первые поселенцы продвигались сюда с юга и запада, о чем свидетельствует распространение характерных для конца палеоиндейской эпохи наконечников эгейт-бейзин [Noble, 1981, p. 97; Wright, 1981, fig. 2]. На Великих Равнинах и в прилегающих районах Скалистых Гор и Среднего Запада эгейт-бейзин датируется самым концом плейстоцена – началом голоцена [Huckell, Judge, 2006, p. 160–162]. Вероятно, именно создатели этой культуры прине сли с собой в более северные районы миф о ныряльщике.

В любом случае популярность мотива “ныряльщик” на территории от Лабрадора и Великих Озер до бассейна Маккензи является следствием его позднего распространения в однородной природной и культурной среде. Формы хозяйственной адаптации первых обитателей канадской тайги и лесотундры не претерпели принципиальных изменений до появления европейцев [Noble, 1981; Wright, 1981]. По скольку в этих районах не было более раннего населения, значительную роль в отборе культурных форм не мог не сыграть “эффект прародителя”. С ним, вероятно, и связаны в данном случае преобладание среди ныряльщиков млекопитающих, относительная редкость птиц и отсутствие лягушки. На тех же территориях с более сложной и длительной культурной историей, где сюжет “ныряльщик” появился рано, он сохранился не повсеместно, а его локальные версии эволюционировали по-разному, дав большее разнообразие вариантов.

В американских мифах в образе ныряльщика выступают, помимо бобра и ондатры, водоплавающие птицы, лягушка и черепаха. Птицы упоминаются не реже ондатры, а в Калифорнии и в бассейне Миссури они преобладают. Черепаха и близкая ей в народных мифологических классификациях лягушка обычно ныряют за землей вместе с птицами и известны в этой роли повсюду, кроме Субарктики. Хотя в большинстве североевразийских мифов водоплавающие птицы – единственные зооморфные ныряльщики, у бурятов, монголов, восточных эвенков (а также и жителей Балкан) ныряльщиком тоже является лягушка или черепаха, наряду с птицами или без них. Эти южносибирско-забайкальские мифы напоминают тибетский миф [Hermanns, 1949, S. 833]. Как в Азии, так и в Америке черепаха в ряде случаев является одновременно ныряльщиком за землей и ее воплощением, опорой.

Почти все североамериканские версии сходны друг с другом и с сибирскими по структуре. В мифах Северной Америки и Сибири в роли ныряль- щика выступают двое или не сколько персонажей-животных, но лишь последнему удается прине сти землю. Делают они это по предложению отправителя, которым обычно является демиург. Варианты, согласно которым ныряет лишь один персонаж или же отсутствует отправитель, также встречаются на обоих континентах, но распределены они бессистемно, вне связи с определенными языковыми семьями или территориями. Редуцированные версии, согласно которым демиург сам же и достает со дна землю (модок, варихио, летуама), отражают деградацию сюжета в чуждой этнокультурной среде. Мифы обитателей побережья Южной Аляски (тлинкиты, тагиш и др.) могут во сходить к особому азиатскому источнику, но соответствующих текстов слишком мало для далеко идущих предположений. Как сибирские, так и североамериканские версии отличны от южно-азиатских, в которых мотив ныряния не разработан и несущественен – хотя персонажи спускаются за землей в нижний мир, сам этот спуск трудно стей не вызывает. Нельзя исключать, что образ ныряльщика-беспозвоночного в мифах американского Юго-Востока принесен из Азии, но поскольку данный мотив с другими мотивами, специфичными для индийских мифов, не сочетается, случайное совпадение возможно.

Что касается образа отправителя, то в индейских мифах он представлен двумя главными типами персонажей. На севере отправителем выступает трикстер-демиург, а в Калифорнии и в бассейне Миссури в мифе действуют двое создателей. Это различие, однако, касается не одного лишь сюжета “ныряльщик” и ареально не коррелирует с ним. Трикстер-демиург характерен для северо-востока Азии и запада Аляски, где сюжет “ныряльщик” отсутствует. Мотив двух создателей у индейцев вряд ли имеет отношение к тем сибирским и восточно-европейским повествованиям, согласно которым конкурент творца в облике водоплавающей птицы послан им на дно достать землю. Некоторые параллели, однако, есть в западно-эвенкийских версиях. В них в начале повествования оба творца находятся на поверхности вод и один из них посылает на дно птицу. Например:

Киренские эвенки. В верхнем мире жили два брата. Старший велел утке нырнуть на дно Байкала, достать песок. Младший положил на воду лист, на него землю. От ветра лист смялся складками, получились горы [Эвенкийские сказки, 1952, с. 49].

Мандан. Одинокий Человек ходит по водам, встречает Первого Создателя. Оба просят нырка достать из-под воды ил. Одинокий Человек дает половину принесенной нырком земли Первому Создателю, сам творит ровную страну к востоку от Миссури. Первый Создатель творит холмистую землю к западу [Bowers, 1950, p. 361–364].

Мотив “ныряльщик”, хотя и не был знаком самым первым мигрантам в Новый Свет, проник в Америку до исчезновения Лаврентийского ледникового щита. Наличие единичных южно-американских записей и отсутствие сюжета на северо-востоке Азии и на западе Аляски предполагают связь сюжета с достаточно ранним миграционным эпизодом. Однотипность версий, записанных в зоне канадской тайги, объясняется их поздним распространением с юга. Маловероятна связь мифа с происхождением языков на-дене. Мотивы, характерные для атапасков, представлены и у алгонкинов. У значительной части атапасков Аляски и Юкона “ныряльщика” нет; некоторые их представители (кучин) могли его недавно заимствовать. Однако если языковые предки алгонкинов ок. 4 тыс. л.н. пришли в область Великих Озер из области Плато [Березкин, 2003б], то и их связь с “ныряльщиком” вторична. Образ ныряльщика-ондатры у некоторых береговых сэлишей и у алгон-кинов не специфичен только для этих индейцев и вряд ли был принесен алгонкинами с их прародины. Перспективнее видеть среди ранних носителей сюжета пенути, о чем писал и В.В. Напольских [1991, с . 117–118]. Древняя связь “ныряльщика” с сиу сомнительна: очень у многих народов этой семьи мотив не зафиксирован, так что версии мандан и кроу-хидатса скорее всего восходят к более раннему миссурийскому субстрату. Об исконности связи с “ныряльщиком” ирокезов трудно судить – глубина расхождения ирокезских языков слишком невелика; северные ирокезы проникли с юга в область Великих Озер лишь ок. 1 тыс. л.н. [Snow, 1995]. Можно лишь утверждать, что важнейший ареал сюжета находился между Скалистыми Горами и Великими Озерами. Чьи языковые предки обитали там 12–10 тыс. л.н., вряд ли когда-нибудь станет известно, хотя было бы, конечно, заманчиво локализовать именно на этой территории предков калифорнийских пенути. Если образы не только водоплавающих птиц, но и черепахи/лягушки попали в американские мифы из Азии (учитывая экологию лягушек, это возможно [Березкин, 2005в, с. 259]), то вероятная область, откуда сюжет “ныряльщик” был принесен в Новый Свет, находилась там, где в известных нам мифах о добывании земли действуют как птицы, так и лягушка, т.е. в циркумбайкальском регионе*.

Первичные воды и выход людей из нижнего мира

Многие космогонические мифы народов Калифорнии и Большого Бассейна, хотя и не содержат мотива “ныряльщик”, близки сюжетам, характерным для пенути. У ачомави, ацугеви и центральных помо первопредки, творя наш мир, добывают (хотя и не со дна) комочек тверди и помещают его на первичные воды или в некое неопределенное пространство [Angulo, 1928, p. 583–584; 1935, p. 234–238; Curtis, 1976, vol. 13, p. 206–210; Dixon, 1908, p. 159, 170; Merriam, 1992, p. 1–3]. У ваппо (языковая семья юки) мифическая история начинается с того, что воды потопа сходят и Койот создает на земле людей [Radin, 1924, p. 45]. У хучном (также юки) поднявшаяся над водами земля выброшена копающим нору кротом [Foster G.M., 1944, p. 232–233]. В пределах Большого Бассейна первичные воды, уступающие место земле, описываются в космогонических мифах павиоцо, северных пайют и моно Оуэнс-Вэли, восточных шошони, чемеуэви, южных пайют, юте [Curtis, 1976, vol. 15, p. 123–128; Kelly, 1938, p. 437–438; Laird, 1976, p. 148–149; Lowie, 1924, p. 1, 157–158; Mooney, 1896, p. 1050–1051; Saint Clair, 1909, p. 272–273; Steward, 1936, p. 364].

Ничто так ярко не демонстрирует отличия южно-и центральноамериканских космогоний от североамериканских, как неодинаковое распределение мотива первичности вод. Для Северной Америки от о-ва Св. Лаврентия до Западной Мексики в нашем каталоге есть представительные данные по 230– 250 мифологическим традициям (цифра колеблется в зависимости от того, как считать некоторые близкие традиции – вместе или порознь). Для Южной и Центральной Америки число традиций такое же. Но если на первом материке мотив первичности вод представлен более чем в половине мифах, то во втором – лишь в десятой их части. За пределами Нового Света мотив первичности вод, по-видимому, совершенно отсутствует в Австралии, очень редок в Африке, но общераспространен в Евразии и Океании. Близость или удаленность места записи мифа от моря на встречаемости мотива не сказывается. Скорее, отсутствие “первичности вод” может считаться архаическим признаком, ареальное распределение которого проливает свет на процесс становления мифологии на протяжении десятков тысяч лет.

Но если не только “ныряльщик”, но и “первичные воды” в южно- и центрально-американских цы, хакасы, тувинцы). Такая картина соответствует предположению о проникновении в Америку из континентальной Сибири нескольких популяций с не вполне однородной культурой, территориально обособившихся друг от друга еще на своей прародине.

мифах обычно отсутствуют, то существует ли для этих регионов какой-нибудь иной широко распространенный сюжетообразующий ко смологиче ский мотив? “Кандидатом” на альтернативный “ныряльщику” вариант служит рассказ о выходе первопредков из нижнего мира – отверстия в земле, камня, пещеры, ствола дерева. Речь идет не о появлении первой пары людей или боже ств, а о более специфическом мотиве единовременного выхода на землю множества людей, разных по полу и возрасту, что связано с формированием облика самой земли. Космогонический характер сюжета особенно ярко проявляется на северо-западной оконечности его американского ареала, где по следний соприкасается с ареалом “ныряльщика”.

В традициях Североамериканского Юго-Запада повествование о выходе первопредков из нижнего мира разработано очень подробно. Описываются поиск деревьев, по которым люди (или люди-животные) лезут наверх, проход через несколько промежуточных миров на пути от самого нижнего к земной поверхности. Наиболее сложные версии записаны у индейцев пуэбло Аризоны и Нью-Мексико, являющихся наследниками древней традиции анасази, а также у южных атапасков, пришедших из Канады на юг ок. 500 л.н., но воспринявших традиции местного населения*. На Великих Равнинах но сителями того же сюжета являются представители семьи кэд-до. Показательно, что от арикара дошла лишь одна (наверняка заимствованная от мандан или хидатса) версия “ныряльщика”, но десять повествований о выходе первопредков из-под земли [Dorsey G.А., 1904, p. 12–35, 39–44; Gilmore, 1926, p. 188–193; Grinnell, 1893, p. 124–125]. Несколько мифов подобного рода известно у собственно кэддо, живущих на границе Техаса, Арканзаса и Луизианы [Dorsey G.А., 1905, p. 7–13; Mooney, 1896, p. 1093–1094; Swanton, 1942, p. 26–27]. У вичита и пауни отсутствуют мифы как о выходе людей из-под земли, так и о ныряльщике.

Упомянуть все версии в статье невозможно, ограничимся данными об их ареалах (см. рис. 1). Хотя мотивы “ныряльщик” и “выход людей из нижнего мира” логически друг друга не исключают, они никогда не используются в одних и тех же сюжетах и почти не встречаются в одних и тех же традициях. Все традиции, в которых зафиксированы оба мотива, локализованы к востоку от Миссисипи и в центральной части Великих Равнин, т.е. вдоль южной границы ареала “ныряльщика”. На Равнинах их носителями являются мандан, хидатса, арикара, шейены и тетон, в приатлантической зоне – делавары, на Юго-Востоке – алабама и коасати. Мотив выхода людей из нижнего мира в пределах той же пограничной зоны отмечен у омаха, ото, кайова, тонкава, кэддо, туника, авоель, чоктав, криков, семинолов. Кроме того, в тексте микмак на Северо-Востоке смутно упоминается, что “люди выросли как трава”, а у ирокезов-сенека в XIX в. была записана уникальная версия выхода людей из-под земли, сюжетно не связанная с господствующими представлениями о добывании земли со дна моря [Archambault, 2006, p. 6]. У всех индейцев, живших к северу от южной границы ареала “ныряльщика”, кроме перечисленных выше восьми групп, отсутствуют не только мотив появления множества людей из нижнего мира, но и менее специфичный мотив появления пары первопредков из земли, камня, дерева и т.п. В целом мотив “ныряльщик за землей” у индейцев США и Канады отмечен в 77 традициях, у индейцев Латинской Америки – в четырех. Мотив же выхода людей из нижнего мира южнее границы распространения “ныряльщика” (от Аризоны до Патагонии) отмечен в 73 традициях. Этот же мотив есть у эскимосов (Северная Аляска, Канада, Гренландия), которым, как подчеркивалось, миф о добывании земли со дна моря не был известен.

Индейские космогонические мифы с ныряльщиком и с выходом из-под земли не только по-разному локализованы в Америке, но и находят параллели в разных регионах Старого Света. Континентальная приуроченность мотива “ныряльщик” и его отсутствие в пределах тихоокеанской окраины Азии хорошо известны (“ныряльщика” нет у чукчей, коряков, ительменов, нивхов, ульчей, уильта, орочей, удэгейцев, айну, японцев и более южных обитателей). Мотив же выхода людей из-под земли в континентальных евразийских ко смогониче ских мифах практически не встречается. Почти все космогонические мифы с этим мотивом локализованы, помимо Африки (12 традиций) и Древнего Шумера в Австралии (аранда, оз. Эйре), Меланезии (меджпрат, арандаи-бинтуни, маринд-аним, дугум дани, порапора, кукукуку, ке-раки, орокаива, байнинг, тробрианцы), Полинезии (Туамоту, Маркизы), неарийской Индии (бхуйя, асур, конд, тода, лушеи, миньонг ахор, нага, куки), Индокитае (банар и другие горные кхмеры), на Тайване и в Индонезии (о-ва Ватубела, о-ва Кай, тетум, бунун, пайван). В пределах Северной и Центральной Евразии лишь в одном селькупском тексте упомянуто, что “остяки повылазили из кочки в земле” [Пелих, 1972, с. 342], а в одном нганасанском, – что “люди стали появляться из земли” [Попов, 1984, с. 42].

Многие повествования о проникновении людей в обитаемый ныне мир содержат характерные под- робности. Людям, выходящим из первоначального вместилища, угрожает чудовище либо чудовище выходит вместе с людьми и блокирует выход. Путь из одной части мира в другую проходит сквозь узкое отверстие. Некий персонаж застревает в нем, чем навсегда прерывает связь миров. Наличие этих подробностей существенно для сравнения американских и азиатских космогонических мифов. В Старом Свете они встречаются только на юго-во сточной окраине Азии. Вот резюме нескольких текстов, записанных к востоку и западу от Тихого океана:

Конды (дравиды Центральной Индии). Когда половина людей вышла из отверстия в земле, оттуда же появился вол-людоед. Богиня разбила ему голову палкой, он свалился назад, заклинив дверь. Оставшиеся люди не смогли выйти [Elwin, 1954, p. 432].

Банар (горные кхмеры). Люди вышли из подземного мира через отверстие в земле. Буйвол с двумя головами застрял в нем, превратился в скалу [Чеснов, 1982, с. 206].

Меджпрат (папуасы Новой Гвинеи). Первопредок услышал шум из ствола манго, вскрыл ствол топором, из отверстия полезли люди. За ними показался двуглавый монстр, но первопредок столкнул его назад и закрыл отверстие [Elmberg, 1968, p. 269, 274–275].

Висайя (Филиппины). Люди живут на небе, стрела охотника пробивает небесный свод. Люди плетут веревку, спускаются. Толстая женщина не смогла пролезть, осталась на небе [Eugenio, 1994, p. 290–291].

Арикара . Ударяя по дуплистому тополю, люди-бизоны вызывают из-под земли настоящих людей. Те выходят, люди-бизоны их убивают. Юноше удается спастись, он раздает людям луки, люди-бизоны бегут, превращаются в бизонов [Dorsey G.A., 1904, p. 40–44].

Кайова (юг Великих Равнин). Первопредок выводит людей в мир, выпуская по одному из упавшего дуплистого тополя. Беременная женщина застревает, следовавшие за ней не могут подняться [Mooney, 1898б, p. 152–153].

Варрау (устье Ориноко). Люди живут на небе, человек пускает стрелу, она пробивает небосвод. Люди спускаются по веревке на землю. Беременная женщина застревает, превращается в Утреннюю Звезду [Wilbert, 1970, p. 216–220, 293–311].

Суруи (Центральная Амазония). Первопредок превращает дом в скалу, запертые внутри люди зовут на помощь. Птицы продалбливают отверстие, люди выходят, но беременная женщина застревает. Дятел не в силах прорубить новое отверстие, оставшиеся внутри умирают [Mindlin, 1995, p. 62–65].

Кадувео (граница между Бразилией и Парагваем). Бог находит отверстие в земле, вытаскивает оттуда людей и животных. Страшный зверь пожирает выходящих. Бог убивает зверя, распределяет его жир между животными [Wilbert, Simoneau, 1990, p. 21–22].

Заключение

Сюжеты добывания земли со дна моря и проникновения людей на землю из нижнего мира связаны с разными культурными традициями. Их ареалы почти не перекрывают друг друга. Сюжет “ныряльщик за землей” характерен для Северной и Центральной Евразии; причем среди американских и азиатских версий немало детально похожих. В Америку этот сюжет проник, скорее всего, в самом конце плейстоцена; дифференциация его вариантов проходила на месте. Весьма вероятно, что в финальном плейстоцене – раннем голоцене с мотивом ныряльщика были знакомы создатели традиции эгейт-бейзин. Характерный для Южной, Центральной и южной части Северной Америки сюжет выхода людей на землю из нижнего мира находит параллели в мифологиях индо-тихоокеанской окраины Азии.