Костенки-4: взаиморасположение объектов в пространстве и времени (анализ культурного слоя)

Автор: Желтова М.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 (38), 2009 года.

Бесплатный доступ

На верхнепалеолитической стоянке Костенки-4 обнаружены несколько различного рода скоплений и остатки четырех жилых сооружений, в т.ч. двух длинных жилищ, представляющих большой интерес. Поселение раскопано А.Н. Рогачевым, материалы его исследования опубликованы. Памятник вошел в археологическую литературу как двухслойный. Однако сам автор долго колебался, прежде чем прийти к такому выводу, и не все его аргументы представляются достаточно обоснованными. Сложность понимания памятника, как в плане, так и в профиле, заставила нас вновь обратиться к этим материалам и попытаться прояснить ситуацию. В данной статье рассмотрена локализация различных зафиксированных прослоек и предпринята попытка интерпретации объектов поселения.

Верхний палеолит, поселение, жилище, жилой комплекс, культурный слой, культурный горизонт, структура поселения, очаг, скопление

Короткий адрес: https://sciup.org/14522716

IDR: 14522716 | УДК: 903.4

Текст научной статьи Костенки-4: взаиморасположение объектов в пространстве и времени (анализ культурного слоя)

Памятник Костенки-4 (Александровская стоянка) относится к хронологической группе, датируемой 23 000 – 21 000 л.н. Он расположен на первой надпойменной террасе в месте впадения в долину Дона слившихся в устьевой части Александровского и Бирючьего логов. Культурные остатки залегают in situ. В ряду других стоянок Костенковско-Борщевского р-на Костен-ки-4 занимают совершенно особое место благодаря специфической форме жилищ, структуре поселения и некоторым формам каменных орудий, среди которых шлифованные сланцевые стержни, диски, песты-терочники, кремневые острия александровского типа. Памятник вошел в археологическую литературу как двухслойный, при этом каменный инвентарь нижнего горизонта (с длинными жилищами), несомненно, относится к граветту. Специфика каменной индустрии верхнего горизонта не позволяет однозначно определить его место в контексте верхнего палеолита Европы. Не станем сейчас останавливаться на характеристике каменного и костяного инвентаря; материалы опубликованы [Рогачев, 1955]. Отметим только, что процесс осознания этого памятника как двухслойного был для его исследователя А.Н. Рогачева крайне непростым. Различие археологических коллекций, строения объектов, окраски культурных горизонтов свидетельствовало об их разновременности. В то же время отсутствие стерильной прослойки, примыкание жилищ друг к другу и ряд других наблюдений не позволяли однозначно интерпретировать северный жилой комплекс. Сложность всей картины и колебания автора раскопок породили сомнения среди коллег отно сительно его заключения. Решить проблему в полевых условиях практически невозможно, т.к. поселение раскопано почти полностью, однако тщательность фиксации позволяет нам шаг за шагом проследить весь процесс изысканий и сделать определенные выводы. За 70 лет, прошедших со времени раскопок северного комплекса, взгляды на многие проблемы в археологии палеолита изменились, накоплен определенный опыт исследования структур и

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (38) 2009

объектов слоя. Все это и заставило меня вновь обратиться к материалам Костенок-4 и попытаться разобраться в ситуации.

Южный жилой комплекс

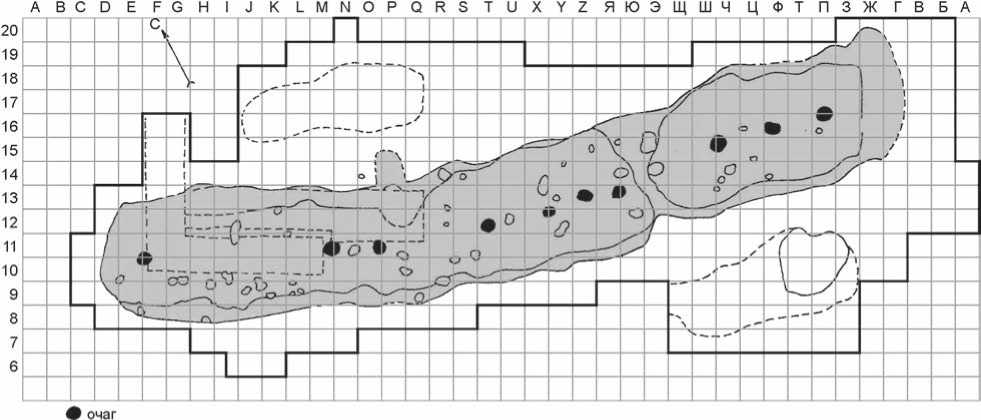

Комплекс открыл в 1927 г. С.Н. Замятнин. Он заложил здесь 10 шурфов, один из которых, наиболее богатый находками, превратил в раскоп площадью 26 м2. В следующем году к нему был прирезан один из раскопов П.П. Ефименко, площадью 20 м2 (рис. 1). Этими раскопами был вскрыт участок насыщенного находками культурного слоя, окрашенного ярко-красной охрой. Другой раскоп П.П. Ефименко таких же размеров попал на периферию жилого комплекса и дал лишь несколько единичных находок на контакте чернозема и суглинка.

В 1937 г. за изучение Александровской стоянки взялся ученик П.П. Ефименко А.Н. Рогачев, принимавший деятельное участие в раскопках Костенок-1 в 1934–1936 гг. Таким образом, у него уже был опыт исследования палеолитического поселения на большой площади, который он с успехом применил на Костенках-4. Это привело к неожиданным и интересным результатам.

Раскопом 1937 г., прирезанным к раскопам 1927– 1928 гг. и увязанным с ними в единую квадратную сетку, было вскрыто ок. 400 м2. Культурный слой, насыщенный находками и интенсивно окрашенный ярко-красной охрой, четко локализовался в углублении длиной 34 м, шириной 5,5 и глубиной 0,2–0,3 м. Кроме того, в 2 м к северу и на таком же расстоянии к югу от этого углубления располагались два скопления находок (рис. 1). Глубина залегания культурного слоя составляла 1,2–1,3 м от дневной поверхности. Третье внешнее скопление находок уходит под восточную стенку раскопа.

Строение длинного углубления не оставляло сомнений в том, что оно вырыто людьми и состоит из трех неравных частей, или секций [Рогачев, 1952, 1955]. Средняя секция была отделена от западной достаточно крутым уступом высотой 0,1 м, а от восточной – незначительным поднятием пола. Что касается внешних границ всего углубления, то в целом они были четко выражены, хотя в трех местах разрушены двумя округлыми ямами селища эпохи бронзы и современной глинокопной ямой в западной части раскопа 1928 г. Восточный конец жилища сильно поврежден кротовинами, по которым растащен культурный слой. Поэтому его форму определить невозможно. Западный конец скруглен, здесь стенка была почти вертикальной, другие границы западной секции, существенно более пологие, почти плавно сравнивались с древней дневной поверхностью. Северная стенка на протяжении средней и восточной секций была относительно крутая, а южная – пологая.

Размеры секций и количество очагов в них различны. Самая большая – западная (14,0 × 5,6 м). Три очага, расчищенные в 1937 г., были расположены строго по ее продольной оси и представляли собой округлые чашеобразные углубления, заполненные зольной массой. Их размеры приблизительно одинаковы: первый очаг (самый западный) имел диаметр 0,6 м и глубину 0,05 м, второй – соответственно 0,6 и 0,09, третий – 0,55 и 0,1 м. Исходя из устного сообщения С.Н. Замят-нина об «остатках костров» в раскопе 1927 г., а также наличия большого количества обожженных кремней и по аналогии с другими секциями жилища, А.Н. Рогачев выдвинул предположение, что здесь имелись и

Рис. 1 . План южного жилого комплекса.

другие очаги (по меньшей мере два) [Рогачев, 1955, с. 92]. Ярко-красный культурный слой в центральной части секции был насыщен находками, а бледно окрашенный – вдоль границ содержал их значительно меньше. Ширина этой полосы достигала местами 1 м. Ее наличие вдоль северного края раскопа 1928 г. помогло точно установить границу жилища на этом участке. Только на стыке со средней секцией интенсивность окраски культурного слоя и его насыщенность находками не уменьшались.

Средняя секция имела длину 9 м, максимальную ширину 5,4, глубину в среднем 0,25–0,30 м. Однако в северной части, вдоль крутой стенки, к которой яркокрасный слой подходил почти вплотную, глубина на большой площади достигала 0,4 м. Вдоль пологого южного края и на границе с восточной секцией ширина бледно окрашенной полосы иногда превышала 0,5 м. Мощность яркого культурного слоя в центральной части составляла 0,25 м. Четыре очага средней секции располагались по продольной оси на неравном расстоянии друг от друга. Самый западный, четвертый, диаметром 0,55 м и глубиной 0,12 м был, по-видимо-му, закопан в древности, после того как использовался некоторое время [Желтова, 2008]. В 2 м к востоку находился следующий, пятый очаг, самый маленький – 0,45 м в диаметре, глубиной 0,1 м. По всей видимости, он имел что-то вроде канала для поддува: к нему примыкало продолговатое углубление шириной 0,08– 0,10 м, длиной 0,5 м, забитое очажной массой и напоминавшее «широкую и длинную кротовину, связанную с очажным углублением» [Рогачев, 1955, с. 92]. К сожалению, А.Н. Рогачев не дает подробного описания дна и стенок очага. Другой такой очаг с каналом для поддува известен только в первом комплексе Костенок-19. Его диаметр 0,6–0,7 м, глубина 0,25 м; дно бугристое и, как и стенки, сильно обожжено [Бо-рисковский, 1963, с. 145–146]. Ше стой и седьмой очаги располагались далее к востоку на расстоянии соответственно 1,5 и 1,0 м. Это были обычные чашеобразные углубления размерами 0,55 × 0,08 м.

Длина восточной секции не превышала 10,5 м, глубина 0,25 м. Северная граница была хорошо выражена; южная стенка, как и у других секций, плавно поднималась к древней дневной поверхности. Ярко окрашенный слой залегал только в центральной части, нигде не подходя к краям. Ширина бледной полосы, идущей вдоль границ углубления, в среднем составляла 0,6 м. Три очага восточной секции располагались на расстоянии 2 м друг от друга и были шире, а два – и глубже всех предыдущих: диаметр 0,65 м, глубина 0,13 м. Третий был менее глубок – 0,07 м, зато толщина очажной массы в нем составляла 0,1 м. Все очаги содержали значительное количество расщепленного кремня со следами пребывания в огне. Еще один очаг, в самом западном конце восточ- ной секции, был заполнен обычным культурным слоем с находками, будучи заброшенным после непродолжительной эксплуатации (на самом дне обнаружены небольшие признаки зольности).

Из 52 ям в полу длинного жилища, большая часть которых была заполнена окрашенным охрой культурным слоем с находками, лишь четыре в западной секции могут быть интерпретированы по характеру заполнения и расположению как ямы от столбов. В одном случае (яма 9) жердь была, по всей видимости, заклинена куском трубчатой кости лошади и ребром мамонта [Рогачев, 1955, с. 97].

Единственный вход в жилище, по крайней мере для западной и средней секций, находился с северной стороны в во сточном конце западной секции, т.е. практически на стыке со средней. Здесь на ровной площадке за пределами жилища залегал бледный культурный слой, содержавший 213 расщепленных кремней и 16 фрагментов костей. К востоку от этого пятна находились четыре позвонка мамонта в анатомическом порядке, а к западу – единственная яма вне жилища, округлая в плане, диаметром 0,24 м и глубиной 0,12 м. На пологом краю западины располагалось углубление шириной 0,65 м, глубиной 0,16 м, образовывающее уступ при входе в жилище.

Прямо напротив входа в 2 м от него было обнаружено северное внешнее скопление культурных остатков. Его ширина 3 м, длина почти 8 м. Южное скопление длиной более 8 м, шириной ок. 3,5 м находилось на таком же расстоянии от жилища и тянулось вдоль восточной секции от границы со средней. Оба имели нечеткие очертания и располагались параллельно длинным сторонам жилища. Находки залегали в бледно окрашенном культурном слое. В северном скоплении на ровной поверхности найдено ок. 1 000 кремневых предметов и ок. 100 фрагментов костей. Южное было более насыщено находками. Основная их часть концентрировалась в неглубокой западине в восточном конце скопления, занимавшей около трети его площади. Рядом с восточным краем длинного жилища находилось третье скопление находок, уходящее под стенку раскопа. Оно было исследовано на площади 12 м2. Окрашенный темной охрой культурный слой имел мощность 0,10–0,15 м; в западной части находилась яма, заполненная культурным слоем, рядом с ней – два крупных валуна. Здесь же была ямка с зольным заполнением. Состав находок смешанный, но преобладали предметы, характерные для верхнего горизонта [Там же, с. 23].

Северный жилой комплекс

В 1938 г. в 17–20 м к северу от южного жилого комплекса был заложен раскоп площадью 339 м2, обна-

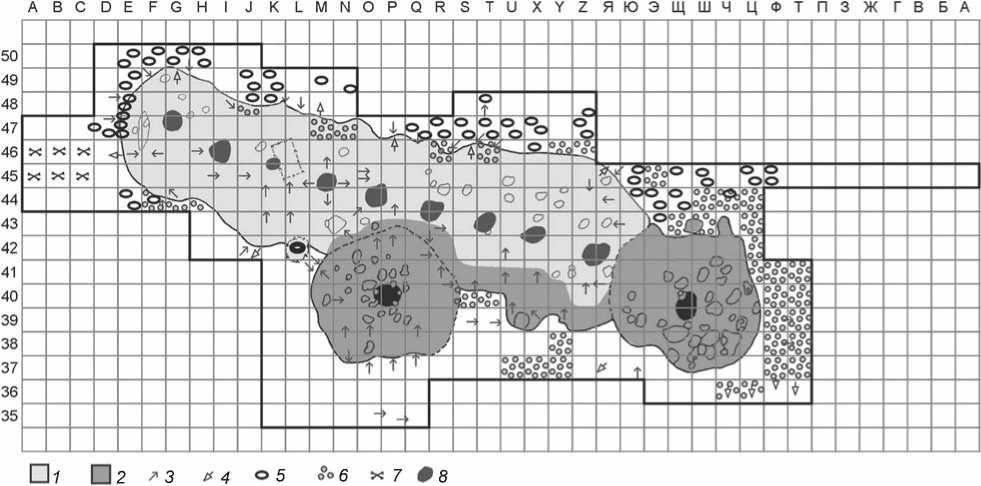

Рис. 2. План северного жилого комплекса.

1 – ярко-красный горизонт; 2 – темный горизонт; 3 – понижение пола; 4 – выклинивание слоя; 5 – окраска слоя пятнами и по кротовинам; 6 – слабо окрашенный слой; 7 – скопление костей; 8 – очаг.

руживший намного более сложную картину. Вдоль самого края первой надпойменной террасы располагалась длинная западина, аналогичная южной (рис. 2). Длина ее 23 м, ширина 5,5, глубина 0,25–0,30 м. Северо-западная стенка углубления была относительно крутая с несколькими более пологими участками, где граница жилища устанавливалась по распространению культурного слоя. Западная стенка, весьма крутая, посередине на протяжении 2 м была сильно разрушена кротовинами, и в этом месте культурный слой пятнами выходил за пределы западины. То же явление наблюдалось вдоль всей северной границы и на небольшом участке с юго-западной стороны. Кроме того, в трех местах имелась полоса слабо окрашенного слоя вдоль стенки жилища, как раз там, где она относительно пологая. В некоторых случаях из описаний слоя в полевой документации не вполне ясно, почему граница на чертеже проведена именно так. Думается, это скорее соединительная линия между теми участками, где очертания жилища совершенно очевидны благодаря наличию окрашенного и мощного культурного слоя или стенки углубления. Заслуживает внимания то, что, согласно описаниям в полевом дневнике, на стыке квадратов Z-45 и Я-45 граница достаточно круто поворачивает на юг и, продолжаясь в данном направлении, упирается в стенку восточного круглого жилища. Причем на этом отрезке она выражена резким понижением пола, где локализуется окрашенный культурный слой. К северу от восточного конца жилища, за его пределами, также наблюдались пятна окрашенного культурного слоя. Насыщенность находками здесь составляла до 100 кремней на 1 м2. По предположению А.Н. Рогачева, именно в этой, самой низкой части поселения вскоре после его оставления людьми произошло размывание культурного слоя [Там же, с. 110].

В отличие от южного жилища, в северном концентрация находок в центральной части возле очагов была существенно ниже, чем по краям, где нет полосы бледного слоя. Один из возможных вариантов объяснения этого А.Н. Рогачев видел в том, что размыв культурного слоя происходил как раз вдоль линии очагов и часть материала оказалась вынесенной за пределы жилища на северо-восточном участке. Правда, при этом автор отмечает отсутствие внутри жилища «каких-либо явлений, которые свидетельствовали бы о размывании его пола» [Там же, с. 112].

По аналогии с длинным южным жилищем А.Н. Рогачев выделил в северном три секции по осям расположения очагов. Однако в данном случае такое подразделение безосновательно. Все углубление было относительно равномерно заполнено культурным слоем, хотя и не везде одинаково окрашенным и насыщенным находками, но без перерывов на «границах секций». К тому же сравнительно ровный пол жилища с уклоном в направлении естественного склона не имел выступов и перепадов уровня, которые можно было бы трактовать как границы между секциями.

По продольной оси зде сь располагалось девять очагов, в ряде случаев более крупных размеров, чем в южном жилище. К некоторым из них прилегали пекарные ямки. Первый очаг (с запада) имел округлую форму, ровное дно, диаметр 0,8 м, глубину 0,07 м. Примыкавшая к нему овальная пекарная ямка глубиной 0,1 м, диаметром 0,23–0,26 м была заполнена такой же зольной массой, что и очаг, причем мощность этого заполнения превышала глубину объектов: в очаге – 0,12 м, в ямке – 0,15 м. Диаметр второй очажной лунки, расположенной в 1,7 м к юго-востоку от первой, был еще большим – 0,95–1,0 м; дно имело углубление в центре, где глубина составляла 0,15 м. Мощное заполнение было перекрыто линзой бурого суглинка иного характера, чем окружающий культурный слой. В ней залегали несколько камней и кусок обожженного гранита. Вокруг линзы имелось кольцо из зольной массы. Третий очаг, слегка затронутый шурфом С.Н. Замятнина, диаметром 0,55 м, глубиной 0,14 м представлял собой простое чашеобразное углубление, как и пятый, и шестой. Четвертый и седьмой очаги таких же размеров были снабжены каждый одной прилегающей пекарной ямкой 0,22 × 0,12 м и 0,15 × 0,12 м соответственно. Восьмой имел овальную форму, размер 0,11 × 0,85 м, глубину 0,1 м. Зольная масса расползлась к северо-западу от него на площади ок. 35 см2 слоем 3–4 см. Девятый очаг имел диаметр 0,95 м, глубину 0,1 м; мощность зольного заполнения составляла 0,15 м. К югу от очага было расчищено небольшое пятно зольной массы толщиной ок. 5 см, перекрытое десятисантиметровым слоем охры темноватого оттенка.

Что касается конструктивных элементов, то из 25 ям северного жилища ни одна не интерпретировалась как яма от столба. Зато вне его, в 0,6 м к северо-западу, в ряд были вбиты три крупных осколка трубчатых ко стей мамонта, сильно выветренных по сравнению с фрагментами костей, залегавшими в жилищах. Они могли использоваться для упора жердей кровли или, по предположению А.Н. Рогачева, для крепления мощной земляной завалинки [Там же, с. 113]. Однако следов такой завалинки на этом относительно ровном участке поверхности поселения в процессе раскопок отмечено не было.

Интересной особенностью северного жилища является наличие 14 ям с прослойкой красной охры на дне, в которой залегала черная галька кремнистой породы. Иногда там же были раковины моллюсков или другие предметы. Размеры ям варьировали от 0,2 до 0,4 м в диаметре и столько же в глубину.

К длинному жилищу с юга и востока прилегали два округлых углубления, каждое с одним очагом в центре (рис. 2). Западное было частично врезано в южную стенку длинного жилища. Диаметр углубления 6 м, глубина 0,5 м в северо-западной его части и 0,1 м – в восточной. При начале разборки этого участка слоя оно представляло собой крупное (10–11 м в диаметре) скопление находок, залегавших в окрашенном суглинке. Окраска была существенно более темной, чем в длинном жилище, и имела скорее бордово-коричневатый оттенок. Это скопление сливалось с аналогичным на востоке с менее четкими границами. Мощность слоя, по краям совершенно незначительная, к центру западин достигала 0,5 м. Как и у длинных жилищ, глубоко врезанной в суглинок была северная сторона. К юго-востоку она становилась все более пологой и в конце концов плавно сливалась на юге с древней дневной поверхностью. Мощный культурный слой выходил в юго-западном направлении, т.е. в направлении е стественного склона, за пределы углубления на ровную дневную поверхность и продолжался под стенку раскопа. На этом участке, как и в жилище, он не имел признаков нарушения.

В центре западного жилища находился очаг подокруглой формы, диаметром 0,8–1,1 м. Глубина его не превышала 0,1 м, края были пологими. Мощность зольной массы в центре достигала 0,15 м. Вокруг очага располагались пять пекарных ямок, практически врезанных в его края. К западу от него находились еще две ямки также с зольным заполнением. Весь очаг, как и пространство вокруг него, перекрывала черная очажная масса, овальное пятно которой, вытянутое в западном направлении, имело длину 2,5 м, ширину 1,5 м.

В полу круглого жилища обнаружены 17 ям. Некоторые из них могли быть обязаны своим происхождением землеройным животным, но большая часть была вырыта преднамеренно и располагалась вокруг очага. В четырех ямах найдены сланцевые диски, в большинстве – пластины, сланцевые отщепы, орудия.

К конструктивным деталям жилища предположительно можно отнести шесть больших фрагментов бивней мамонта (0,5–0,8 м длиной) из верхней части слоя, по мнению А.Н. Рогачева, связанных с кровлей, и несколько крупных костей этого животного, залегавших ниже [Там же, с. 26]. Самым интересным элементом является дугообразное скопление камней в верхней части слоя по внешнему краю жилища с западной и северной сторон. Оно состояло из нескольких крупных каменных плит и десятков мелких плиток и камней, причем все они залегали в наклонном положении. Внутри жилища, вдоль его западной, южной и северо-восточной границ в нижней части культурного слоя обнаружены большие скопления камней. На восточном краю жилища находились вкопанный эпифизом вниз фрагмент плечевой ко сти мамонта и каменная плита, залегавшая в верхней яркой прослойке.

К юго-западу от очага в суглинке, перекрывавшем культурный слой, располагались рядом две черепные коробки пещерного льва. Вслед за П.П. Ефименко А.Н. Рогачев высказал предположение, что они, как и череп овцебыка в Костенках-1, венчали кровлю жили- ща [1955, с. 27]. В связи с этим хочется отметить, что в жилище верхнего слоя Костенок-8, весьма похожем на описываемый объект, у входа был также найден череп пещерного льва.

Во сточное кругло е жилище по строению в какой-то степени схоже с западным. Его диаметр 6,0– 6,5 м, глубина 0,3–0,4 м. Окрашенный культурный слой распространялся вне углубления на 1,0–1,5 м, в юго-западном направлении уходя под стенку раскопа. Юго-западная, южная, юго-восточная стенки жилища крутые, хорошо выраженные. Северная граница нечеткая; здесь наблюдалось слияние культурных слоев и пола круглого и длинного жилищ. На западе и северо-западе, на стыке с длинным жилищем, имелся выступ, от которого пол плавно понижался в обоих жилищах; по нему и проведена пунктирная граница. В четко выраженном восточном краю была широкая плоскодонная западина 1,3 × 0,8 м, глубиной 0,15 м от пола, наполовину выходящая за пределы жилища. Вполне возможно, что она располагалась на месте входа. Рядом с ней вне жилища находилась еще одна западина такой же глубины, чуть меньших размеров. Обе они были заполнены обычным культурным слоем.

Вдоль южного края жилища располагался вал из суглинка шириной 0,4–0,5 м, высотой 0,05–0,09 м, перекрытый тонким окрашенным слоем, сливавшимся с заполнением жилища. У восточного конца вала находились крупный камень и вбитый вертикально фрагмент трубчатой кости мамонта. А у северо-западного края жилища было скопление крупных каменных плит, залегавших в наклонном положении.

Помимо описанных объектов, к северному жилому комплексу относится скопление костей к северо-западу от длинного жилища (рис. 2): два обломка лопаток, кости двух передних конечностей в анатомическом порядке, фрагменты ребер, челюстей, тазовой кости лошади, четыре фаланги и астрагал сайги, фаланга зайца и обломок рога северного оленя. Кроме того, здесь найдено ок. 100 кремней и более 50 кварцитовых предметов, в т.ч. орудий. Это скопление было отнесено к верхнему горизонту исключительно из-за наличия в нем большого количества кварцита и светлого кремня [Рогачев, 1955, с. 23].

Проблема горизонтов поселения

Вернемся к вопросу о горизонтах. А.Н. Рогачев был очень внимательным исследователем. Об этом свидетельствует документация раскопок: тщательные описания культурного слоя, планы в масштабе 1 : 10. Кроме того, коллекция кремневого инвентаря содержит несколько тысяч чешуек и микросколов, в т.ч. от ретуширования, что при отсутствии промывки слоя служит показателем чрезвычайно скрупулезной его разборки. При этом А.Н. Рогачев практически один вел раскопки; земляные работы ему помогали производить местные крестьяне. За три месяца, помимо небольшой серии шурфов, было вскрыто 339 м2 раскопа. Че стно сть и наблюдательность А.Н. Рогачева заставили его сомневаться в простом решении проблемы. В первой небольшой публикации [1940] он высказал предположение, что частичное смешение культурных горизонтов могло стать результатом сползания расположенного выше по склону западного жилища, которое в ситуации синхронности всех объектов северного комплекса рассматривалось как боковая пристройка к длинному жилищу. Очень важным аргументом представлялось и наличие общего специфического признака для длинного и восточного круглого жилищ – ямок, заполненных красной охрой с черной галькой на дне. К тому же на месте стыковки жилищ совсем не было ямок, столь характерных для них обоих. Исходя из всего этого, А.Н. Рогачев сделал предварительное заключение: «…в Костенках IV мы имеем дело со сложной системой одного поселения, построенного по единому плану» [Там же, с. 40]. Позднее, сочтя указанные факты переоцененными, он пришел к выводу о двух разновременных культурных горизонтах поселения [Рогачев, 1955]. При этом материал с многих участков раскопа был разделен искусственно уже под влиянием сложившейся концепции, и некоторые приводимые аргументы кажутся немного предвзятыми. Кроме того, в монографии 1955 г. вся ситуация изложена несколько обобщенно, опущены некоторые детали, казавшиеся в то время слишком частными, хотя, на наш взгляд, они весьма существенны. Недавно в Архиве ИИМК РАН была обнаружена неопубликованная статья А.Н. Рогачева*, основные выводы которой были включены в монографию. Однако изложение фактического материала, опущенное в публикации, представляет большой интерес и могло бы пролить свет на многие сложные вопросы.

Попытаемся рассмотреть процесс разборки культурного слоя. Сначала была выкопана траншея 19× ×2 м (кв. F-44–45 – Z-44–45), где обнаружен яркокрасный слой мощностью 0,15–0,20 м, такой же, как и в южном длинном жилище. Естественно, в тех условиях слой не расчищался поэтапно сразу на широкой площади, а исследовался на небольших участках, постепенно прирезаемых к раскопу. Первое, что бросается в глаза, это его неоднородность не только на месте расположения круглых жилищ верхнего горизонта, но и на других участках к югу от траншеи. Выше обычного, интенсивно окрашенного красной охрой

ABC

D E F G H I J КиММОРСР57иХУ2ЯЮЭЩШЧЦФ7ПЗЖГВБА

□1 □23•45▲67©8 I 9© 10

Рис. 3. Прослойки северного жилого комплекса.

1 – прослойка в основании культурного слоя; 2 – прослойка выше культурного слоя; 3 – выражены обе прослойки; 4 – каменная плитка; 5 – камень; 6 – осколок кости; 7 – оббитая галька; 8 – плитка сланца; 9 – кремень; 10 – сланец.

культурного слоя с находками зафиксирована окрашенная прослойка незначительной мощности (рис. 3). В кв. Q-43, возле шестого очага, она еле заметна, имеет коричневатый оттенок, в ней залегал только один камень. Далее мы встречаем упоминание о прослойке поверх культурного слоя в кв. N-42, где материал слоев не разделен, т.к. они сливались. Затем она отмечена в квадратах 41-й линии на территории длинного жилища, к востоку от западного круглого. В кв. ST-41 на 0,20–0,25 м выше пола наблюдалась прослойка с фиолетовым оттенком мощностью 2–3 см, содержавшая небольшую каменную плитку и три фрагмента костей. В кв. U-41 она не отмечена, зато здесь примерно на ее уровне найдены осколок трубчатой кости и камень. В кв. X-41 описаны два слоя без разделяющей прослойки: снизу яркий (красный), сверху темный. И последний участок, где мы видим верхнюю прослойку, – к югу от девятого очага в длинном жилище, на месте гипотетической границы с восточным круглым – кв. ZЯ-39–40. Здесь она на 0,10–0,15 м выше слоя, содержит небольшое количество кремневых отщепов. На границе кв. Я-39 прослойка «сливается с основным слоем». Нет ее признаков и в кв. Z-41. Возникает вопрос, одна ли это прослойка или разные? Хотя она прерывиста и имеет разную окраску на различных участках (яркую, коричневатую, а в одном месте даже с фиолетовым оттенком), тем не менее речь все же идет об одной и той же прослойке. Везде она имеет одинаковую мощность (2–3 см) и бедна находками. Фиолетовый оттенок прослойке придает насы- щенность мелкими угольками, как становится ясно из описаний слоя, на участках вблизи очагов.

Там, где верхняя прослойка не выражена, этот уровень обитания маркирует ряд находок, залегавших выше культурного слоя: кремень, осколки трубчатых костей, камни, оббитые куски сланца и три каменные плиты (кв. P-44–45, R-44 и K-42). Песчаниковая плита в кв. P-44–45 имела очень крупные размеры – 64× ×36×5 см, плита в кв. R-44 была меньше – 35×25× ×10 см; залегали они на 0,46 м выше пола длинного жилища. В процессе раскопок в пакет «верхний горизонт» были выделены находки, собранные в неокрашенном суглинке выше культурного слоя в кв. O-42–43 – S-42–43 и М-43 (на плане отсутствуют, так как их состав по документам не установлен).

Большой интерес представляют описания прослоек, подстилавших культурный слой (рис. 3). Тонкая окрашенная прослойка с находками занимала почти всю площадь кв. О-47, кроме его восточной четверти. На прилегающих участках она не выявлена. В кв. M-42 на полу наблюдалась светлая прослойка, которая в кв. N-42 сливалась с основным слоем (материал здесь не разделен). На стыке кв. P-42 и Р-43 скопление камней подстилалось тонкой ярко-красной прослойкой. Она продолжалась в кв. О-43 и в кв. О-42 сливалась с мощным коричневым культурным слоем. В кв. О-43 между ним и нижней прослойкой была линза неокрашенного суглинка, содержавшего два о сколка кости, фрагмент ребра и кремни. Та же прослойка, занимавшая северную четверть кв. Q-41, продолжалась в кв. Q-42, местами сливаясь здесь с основным слоем (однако сама она гораздо светлее слоя), и в кв. Q-43, где приобретала коричневатый оттенок. Здесь в ней, чуть выше пола, залегал камень. Материалы из кв. QR-44, где эта прослойка хорошо выражена, объединены в один горизонт. По всей видимости, незначительная мощность прослойки не позволила разделить находки. В кв. S-41–43 она возрастала до 5 см в кв. S-42. Далее к востоку (кв. Х-41) описаны два слоя без разделяющего горизонта. В кв. Y-39 отмечена яркая прослойка с коричневатым оттенком, подстилавшая основной слой. В кв. Я-39–40 она залегала на полу, на 25 см ниже верхней прослойки темно-красного цвета. В южной части восточного жилища (кв. Э-38, ЩШ-37–38) ярко-красная прослойка толщиной 1–2 см подстилала мощный темно-коричневый слой.

Суммируя сказанное, отметим, что нижняя прослойка была распространена на значительной площади и имела почти везде одинаковые мощно сть (1–3 см) и окраску. Разница в ее описании как «яркой» или «светлой» зависит от цвета перекрывающего культурного слоя. Прослойка, несомненно, относится к горизонту обитания длинного жилища и, занимая часть площади обоих круглых жилищ, показывает наличие там этого горизонта. Весьма примечательно, что верхняя прослойка распространена лишь на территории длинного жилища, относимого к нижнему горизонту.

А.Н. Рогачев особо отмечал, что если слой западного круглого жилища налегал на слой длинного жилища, то с восточным картина была совсем другой – здесь они смешивались и представляли собой единую структуру [Там же, с. 22]. Существенной представляется разница в строении круглых жилищ. Сложный очаг западного жилища – единственный такой на всем поселении. Остальные очаги мало отличались друг от друга. Однако самым важным представляется наличие ямок с красной охрой и черной галькой. Конструктивные особенности жилищ могут быть продиктованы теми или иными внешними условиями, но эти ямки – культурный элемент, который вряд ли может быть общим для носителей разных культур. Судя по всему, восточное круглое жилище полностью устроено на части длинного, чем и объясняется смешение культурных горизонтов над ямками с красной охрой и черной галькой. Вполне возможно, что очаг относился к нижнему горизонту.

Северный пункт

Он был обнаружен в 1959 г. при расчистке глинища в 70 м к северу от северного жилого комплекса. Раскоп площадью чуть более 48 м2 вскрыл участок культурного слоя, почти не имеющего специфической окраски. Только на трех центральных квадратах, где концентрация находок приближалась к 2 000 кремней на 1 м2, отмечена легкая гумусированность [Ани-сюткин, 2005, с. 22]. Именно на этом участке, где мощность культурного слоя до стигала 0,2 м, были обнаружены отдельные мелкие угольки и большое количество обожженного кремня, хотя остатки очага не зафиксированы. Здесь же найдена крупная плитка шокшинского песчаника, расколотая надвое, со следами использования в качестве наковальни. Такие же плитки-наковальни находились возле очагов в длинных жилищах. А.Н. Рогачев высказывал предположение, что на них разбивались ко сти с целью извлечения костного мозга [1952, с. 111]. Эта версия кажется наиболее близкой к истине, тем более что возле многих очагов были обнаружены скопления мелких осколков костей. К периферии раскопа концентрация находок существенно снижалась. К сожалению, частичное разрушение этого скопления не позволяет получить ясное представление о характере объекта, и состав инвентаря остается практически единственным, хотя, возможно, и вполне достаточным основанием для его интерпретации как одной из зон внешней активности обитателей длинных жилищ.

Выводы

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что в северном жилом комплексе мы имеем дело с литологически единым культурным слоем, в котором на отдельных участках наблюдаются два горизонта, различаемые по окраске. А.Н. Рогачев не случайно употреблял именно термин «горизонт», т.к. при отсутствии стерильной прослойки мы можем говорить только об одном слое. Рассмотренные окрашенные прослойки представляют собой иные элементы культурного слоя, не идентифицируемые с горизонтами. Причем нижняя прослойка является структурной частью культурного слоя длинного жилища, а значит, восточное круглое жилище, где она распространена, либо представляет собой часть длинного, либо полностью устроено на его остатках. Верхняя же прослойка наблюдается лишь над длинным жилищем. На больших участках раскопа, например, между круглыми жилищами и на части площади восточного, горизонты были смешаны, и материал здесь неразделим ни в плане, ни в профиле. При их различении можно опираться только на окраску – неизменно ярко-красную у нижнего и темно-красную или бурую – у верхнего. К сожалению, на тех небольших участках, где между горизонтами наблюдается линза неокрашенного суглинка, его нельзя назвать стерильной прослойкой, поскольку он содержит находки, как следует из полевой документации. Возможно, А.Н. Рогачев, говоря о сте- рильной прослойке [1955, с. 23], имел в виду только отсутствие окраски суглинка.

Что касается внешних скоплений находок, то южное и северное у южного жилого комплекса являются объектами нижнего горизонта. Это обычная ситуация, когда какие-то хозяйственные работы выполняются вне жилища. Во-первых, там светлее, во-вторых, есть много видов деятельности, о суще ствлять которые внутри жилища неудобно и нежелательно. Весьма схожую картину, например, мы наблюдаем на стоянке Пушкари I [Борисковский, 1953, с. 184, 186; Беляева, 2002, с. 41].

Южное и северное длинные жилища были обитаемы длительное время и одновременны с археологической точки зрения. Некоторая разница в их строении может объясняться разным значением этих объектов в структуре единого долговременного поселения. Этнография дает немало примеров «мужских» и «семейных» домов, причем первые, как правило, всегда представляли собой единое пространство, как в северном жилище; женщины с детьми жили в отдельных помещениях (или секциях, как в южном жилище, что более оправданно в суровых климатических условиях). С этой позиции можно рассматривать и различия в строении западного и восточного жилищ верхнего горизонта.