Кости животных из ранних комплексов многослойного поселения Саган-Заба II (9 120-7 880 кал. л.н.) в Прибайкалье: планиграфия, хозяйственная деятельность и сезонность использования стоянки

Автор: Номоконова Т.Ю., Горюнова О.И., Лозей Р.дЖ., Новиков А.Г., Вебер А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья является первой публикацией, посвященной анализу костей животных из ранних комплексов многослойного поселения Саган-Заба II (VII и VI слои), расположенного на западном побережье оз. Байкал. Рассматриваются вопросы видового состава фауны, радиоуглеродное датирование костей животных, планиграфия их нахождения в слоях, определение пола и возраста животных, их выбор и сезонность использования стоянки. По сравнению с предыдущими работами по датированию слоев памятника Саган-Заба II в данном исследовании учитывается ранее определенная возможная разница между некалиброванными датами, полученными по костным остаткам копытных и нерпы, в связи с проблемой «старого» углерода в оз. Байкал. Для VII слоя она в среднем составляет 682 года, а для VI - 509 лет. С учетом пересчета дат, полученных по костям нерпы, VII и VI слои теперь датируются в промежутке между 9 120 и 7 880 кал. л.н. Анализ фаунистических материалов из ранних комплексов поселения Саган-Заба II показал, что население занималось охотой на нерпу, копытных и других млекопитающих, а также на птиц и рыбной ловлей, что говорит о комплексном использовании природных ресурсов. Вероятно, исследуемые стоянки носили кратковременный, сезонный характер, что подтверждается особенностью размещения очагов и скоплений материалов, незначительной мощностью кострищ, отсутствием специализированных производственных площадок. О сезонном их использовании (преимущественно в весеннее и летнее время года) свидетельствуют результаты анализа слоев дентина на срезах клыков нерпы и наличие костей животных, присутствие которых в Прибайкалье ограничено теплыми месяцами года.

Голоцен, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145770

IDR: 145145770 | УДК: 904(571.53) | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.037-046

Текст научной статьи Кости животных из ранних комплексов многослойного поселения Саган-Заба II (9 120-7 880 кал. л.н.) в Прибайкалье: планиграфия, хозяйственная деятельность и сезонность использования стоянки

Многослойное поселение Саган-Заба II представлено несколькими комплексами, характеризующими древние культуры Прибайкалья в голоцене. Время существования стоянок определено на основании серийного радиоуглеродного датирования в интервале от ~9 000 до 900 кал. л.н. [Nomokonova et al., 2013]. Многообразные археологические и фаунистические материалы памятника предоставляют возможность проследить особенности хозяйственного освоения Приольхонья в разные хронологические срезы. Археологические комплексы ряда культурных слоев уже введены в научный оборот [Долганов и др., 2011, 2013; Горюнова и др., 2012; Новиков, Горюнова, Вебер, 2014; Nomokonova et al., 2010]. Однако многочисленные фаунистические остатки, полученные в ходе раскопок северо-восточной части бухты, и хозяйственные аспекты ранее не рассматривались. Предлагаемая статья является первой публикацией, посвященной анализу костей животных из ранних комплексов этой части поселения Саган-Заба II (VII и VI слои раскопов

2007–2008 гг.), включая видовой состав фауны, радиоуглеродное датирование костей животных, планиграфию их нахождения в слоях, выбор животных и сезонность использования данной стоянки.

Памятник находится в бухте Саган-Заба западного побережья оз. Байкал (рис. 1), в 154 км к северо-востоку от г. Иркутска и в 13,5 км к юго-востоку от пос. Еланцы (Ольхонский р-н Иркутской обл.). Он открыт отрядом Североазиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР, возглавляемым А.П. Окладниковым, в 1972 г. Раскопки были проведены тем же отрядом под руководством А.П. Окладникова и И.В. Асеева в 1974–1975 гг. Выделено пять культурных слоев [Окладников, 1975; Асеев, 2003, с. 51]. Раскопки, направленные на комплексное, междисциплинарное исследование стоянки, возобновились в 2006–2008 гг. Саган-Забинским отрядом Российско-Канадской археологической экспедиции (Иркутская лаборатория археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН – ИГУ и Отдел антропологии Университета Альберты, г. Эдмонтон, Канада) [Горюнова, Новиков, Воробьева и др., 2007; Горюнова, Новиков, Вебер и др., 2008].

Рис. 1. Карта-схема расположения стоянки Саган-Заба II на побережье оз. Байкал.

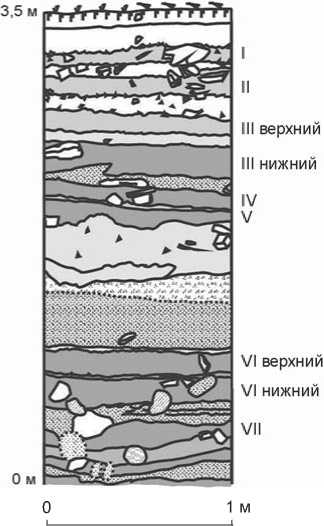

Рис. 2. Стратиграфический разрез северо-западной стенки раскопа 4с (кв. 4а).

В результате работ в северо-восточной части бухты (наиболее перспективной для раскопок) выделено 11 культурных слоев (с VII по I, с учетом подразделения некоторых из них на нижний и верхний).

Стратиграфический разрез в месте раскопов представляет собой серию гумусированных супесчаных почв, разделенных прослоями светлой щебенистой супеси и грубообломочных отложений пролювиальноделювиального генезиса (рис. 2) [Горюнова, Новиков, Вебер и др., 2008; Воробьева, 2010]. Комплексы VII, VI нижнего и верхнего культурных горизонтов стратиграфически привязаны к слоям гумусированной супеси серовато-бурого (до бурого) и темного серовато-бурого цвета мощностью 0,12–0,18 м. Их деление хорошо выражено на фронтальной стенке раскопа (в глубь абразионного уступа); у берегового обрыва толщина слоев уменьшается до 0,05 м (рис. 3).

Методика полевых исследований включала послойное вскрытие раскопов, тщательное просеивание отработанной почвы всех культурных отложений через сито с ячеей 3 мм, фиксирование материала электронным теодолитом по трехмерным показателям, детальное стратиграфическое изучение разрезов, отбор образцов для исследования естественно-научными методами.

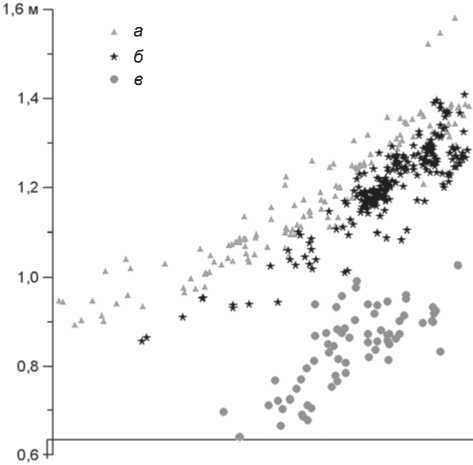

Рис. 3. Двухмерный вертикальный разрез раскопа 4с с плотностью археологического материала, найденного в VII и VI слоях.

а – VI верхний слой; б – VI нижний; в – VII слой.

Радиоуглеродное датирование костей животных

Хронология VII, VI нижнего и верхнего слоев стоянки Саган-Заба II определена с помощью 16 радиоуглеродных AMS-дат (табл. 1), калиброванных с ис- пользованием программы Calib 7.0.1 [Stuiver, Reimer, 1993] по базе данных IntCal13 [Reimer et al., 2013]. Даты получены по костям копытных и нерп, отобранных в одинаковом количестве из каждого анализируемого слоя, и представлены по калиброванной кри-

Таблица 1 . Результаты радиоуглеродного датирования костей животных

|

Номер образца |

Таксон |

14C-дата |

Дата с учетом «старого» углерода |

Калиброванные значения л.н. |

ETI (68 % вероятности) |

|

VII слой |

|||||

|

OxA22387 |

Cervus elaphus |

8 024 ± 40 |

– |

9 020–8 730 |

1–257 |

|

OxA22363 |

Capreolus pygargus |

8 010 ± 40 |

– |

9 010–8 730 |

|

|

OxA22364 |

» |

7 986 ± 37 |

– |

9 000–8 660 |

|

|

OxA22358 |

Artiodactyla |

7 971 ± 39 |

– |

9 000–8 650 |

|

|

OxA22411 |

Phoca sibirica |

8 745 ± 45 |

8 063 ± 45 |

9 120–8 770 |

1–244 |

|

OxA22419 |

» |

8 705 ± 40 |

8 023 ± 40 |

9 020–8 720 |

|

|

OxA22412 |

» |

8 680 ± 40 |

7 998 ± 40 |

9 010–8 660 |

|

|

OxA22421 |

» |

8 600 ± 40 |

7 918 ± 40 |

8 980–8 610 |

|

|

VI нижний и верхний слои |

|||||

|

OxA22357 |

Artiodactyla c.f. |

7 203 ± 37 |

– |

8 160–7 950 |

1–79 |

|

OxA22390 |

Artiodactyla |

7 188 ± 36 |

– |

8 150–7 940 |

|

|

OxA22356 |

» |

7 179 ± 36 |

– |

8 100–7 940 |

|

|

OxA22374 |

Cervidae c.f. |

7 147 ± 38 |

– |

8 020–7 880 |

|

|

OxA20578 |

Phoca sibirica |

7 924 ± 40 |

7 415 ± 40 |

8 340–8 170 |

1–222 |

|

OxA20580 |

» |

7 881 ± 37 |

7 372 ± 37 |

8 320–8 050 |

|

|

OxA22420 |

» |

7 865 ± 40 |

7 356 ± 40 |

8 310–8 040 |

|

|

OxA20579 |

» |

7 835 ± 37 |

7 326 ± 37 |

8 200–8 020 |

|

OxA22411_Phoca

OxA22387_Cervus

OxA22419_Phoca

OxA22363_Capreolus

OxA22412_Phoca

OxA22364_Capreolus

OxA22358_Artiodactyla

OxA22421_Phoca

OxA20578_Phoca

OxA20580_Phoca

OxA22420_Phoca

OxA20579_Phoca

OxA22357_Artiodactyla

OxA22390_Artiodactyla

OxA22356_Artiodactyla

OxA22374_Cervidae

9 500 9 000 8 500 8 000 кал. л.н.

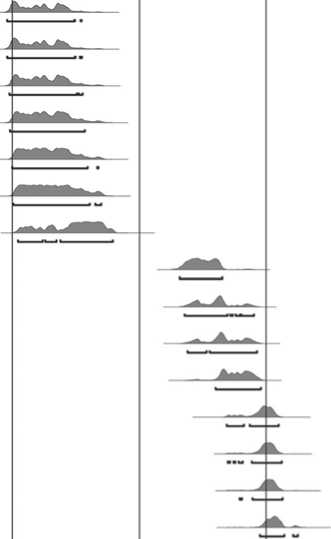

вой на 95 % вероятности. В предыдущих публикациях мы использовали только результаты датирования образцов копытных, т.к. кости нерп содержат в себе «старый» углерод Байкала, в связи с чем радиоуглеродные даты, полученные по ним, удрев-нены на несколько столетий (подробно см.: [Nomokonova et al., 2013]). В данном исследовании учтена возможная разница между некалиброванными датами, полученными по ко стным остаткам копытных и нерп. Для VII слоя она составляет 682 года, для VI – 509 лет. С учетом пересчета и использования дат, полученных по костям нерпы, культурные остатки VII слоя датируются в интервале 9 120–8 610 кал. л.н., VI – 8 340–7 880 кал. л.н. (табл. 1; рис. 4).

В связи с тем, что для каждого слоя получено несколько радиоуглеродных дат, стало возможным использовать дополнительную функцию, доступную в программе BCAL [Buck, Christen, James, 1999],

Рис. 4. Радиоуглеродные даты, полученные по костям животных из VII и VI слоев.

под названием ETI (elapsed time intervals). Она позволяет в среднем прикинуть вероятность перекрывающихся временных интервалов по полученному набору дат, чтобы предположить, к какому промежутку времени относятся эти даты и когда могла использоваться стоянка. В табл. 1 приведены такие показатели, рассчитанные для дат, которые получены по костям копытных и нерп из каждого анализируемого слоя. Они демонстрируют, что, вероятно, промежуток времени, когда эти животные использовались на стоянке, более или менее одинаковый, за исключением копытных, остатки которых найдены в VI слое, где этот показатель меньше, до 80 лет.

Контекст нахождения костей животных

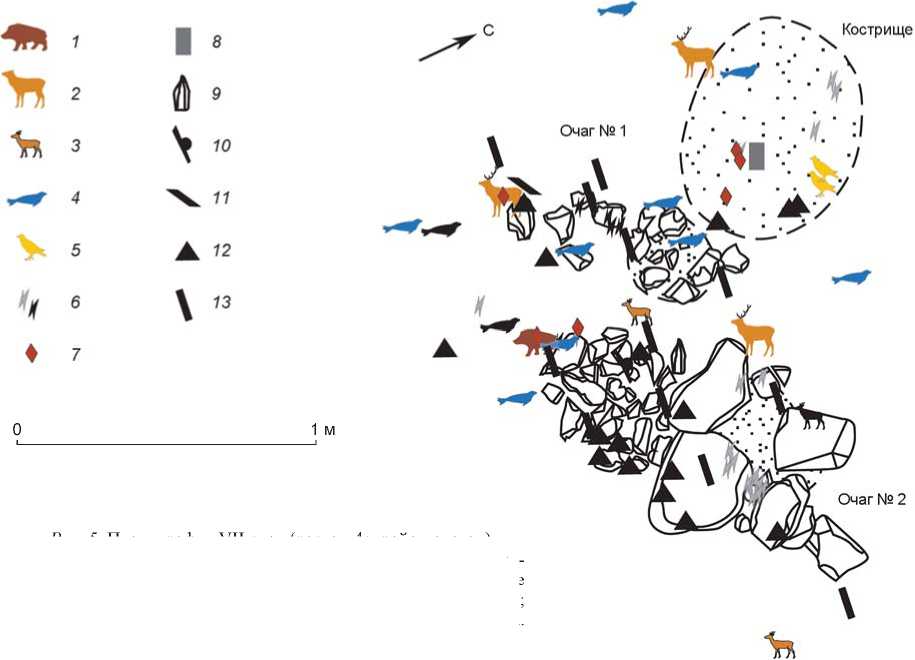

Фаунистические остатки в VII и VI слоях стоянки Саган-Заба II располагались преимущественно скоплениями в районах очагов, кострищ и каменных конструкций. Например, в VII слое зафиксированы одно кострище и шесть каменных выкладок, занимающих значительную часть вскрытой площади (рис. 5). Вероятно, все они служили очажными сооружениями. Конструкции овальной формы, кольцевые, как состоящие из разрозненных камней, так и сплошные. Размеры кладок 0,92÷0,34 × 0,71÷0,28 м. Мощность зольников незначительная. Археологический материал VII слоя располагался скоплениями в районе очагов. В основном это фаунистические остатки. Совместно с ними залегали каменные и костяные изделия: призматические пластины, резчик, скобель, резцы, провертка, вкладыши и обломки костяных обойм составных орудий, гарпун и фрагменты расщепленного клыка кабана (рис. 6, 3–7). Состав скоплений позволяет характеризовать их как хозяйственно-бытовые отбросы.

Планиграфическое размещение костей животных в VI нижнем и верхнем слоях в целом подтверждает контекст расположения находок в районах очагов и каменных конструкций. В отличие от предыдущего слоя, в этих комплексах зафиксированы фрагменты керамики (более чем от 17 сосудов). Археологический материал VI нижнего слоя был сконцентрирован тремя скоплениями, аналогичными по составу и типологическому набору инвентаря [Горюнова и др., 2012]. Все они группировались в районе очага (к востоку и западу от него). Очажная кладка полукольцевая, овальной формы, размерами 1,1 × 0,8 м. Мощность зольника небольшая. В составе скоплений преобладают фаунистические остатки, представлены фрагменты керамики от нескольких сосудов, призматические пластины, вкладыши, резцы, стерженек составного рыболовного крючка, обломки костяной иглы (рис. 6, 10 )

Рис. 5. Планиграфия VII слоя (раскоп 4с, район очагов).

1 – кости кабана; 2 – костные остатки крупных оленьих; 3 – кости мелких оленьих; 4 – костные остатки нерпы; 5 – кости птиц; 6 – жженые неопределимые кости; 7 – костяные изделия; 8 – абразив; 9 – нуклеус; 10 – скребок; 11 – резец; 12 – отщеп, скол; 13 – призматическая пластина.

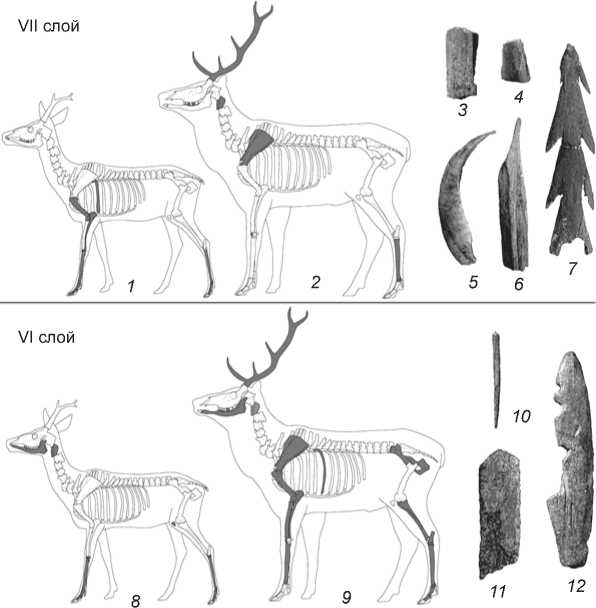

Рис. 6. Элементы скелета копытных (отмечены черным цветом) и орудия из кости.

и перламутровых бусинок. В месте одного скопления отмечена золистая почва.

В VI верхнем слое отмечено семь каменных конструкций, которые, возможно, служили очажными кладками [Там же]. Встречены полукольцевые и сплошные сооружения овальной формы, размерами 1,6÷0,8 × 1,2÷0,5 м. В некоторых из них зафиксированы размытые зольники. Возле очагов обнаружены фаунистические остатки, фрагменты керамики от разных сосудов, призматические пластины и вкладыши. Основная часть археологического материала VI верхнего слоя приурочена к скоплению, тяготеющему к береговой части раскопа. Почва в этом месте золистая. Скопление также составляли фаунистические остатки, фрагменты керамики от нескольких сосудов, каменные изделия (призматические пластины, вкладыши, резец, тесловидное орудие), гарпун и костяная обойма составного орудия (рис. 6, 11, 12 ). Набор и типология керамических и каменных изделий, найденных в VI нижнем и верхнем слоях, аналогичны, что дает основание говорить о формировании комплексов в рамках единой культурной традиции, в одном хронологическом срезе [Там же].

Количество очажных кладок, обнаруженных в VII и VI слоях, их близкое расположение между собой позволяют предположить, что система каменных кон- струкций отражает несколько по сле-довательных разносезонных ситуаций, а сравнительно незначительная мощность зольников свидетельствует о кратковременном использовании стоянок.

Судя по залеганию ко стей животных в очагах и кострищах, а также возле них, туши могли быть обработаны и частично употреблены непосредственно на стоянке. Это подтверждается следами на некоторых костях. В материалах VII слоя кости с порезами, жженые, с погрызами, а также костяные орудия составляют 299 экз., или 28 % от общего количества фаунистических остатков из этого слоя. Они принадлежат преимущественно млекопитающим. Преобладают жженые кости – 293 экз. (в т.ч. 15 – нерпы, несколько – парнокопытных, одна – птицы), что может ассоциироваться непосредственно с очагами и ко стрищами. Кости со следами обработки и в виде орудий представлены 10 экз. На одной трубчатой кости обнаружены погрызы хищников.

В комплексах VI слоя кости со следами обработки представлены 64 экз., что составляет 5 % от общего количества фаунистических остатков из это- го слоя. Среди них также преобладают жженые кости (53 экз., в т.ч. 15 – нерпы). Порезы обнаружены на большой берцовой кости нерпы, плечевой кости благородного оленя, ребре парнокопытного и неопределимом фрагменте ко сти млекопитающего. Кроме того, найдены пять костей с подработкой и в виде изделий, а также две с погрызами хищников. Наличие последних может указывать на то, что кости животных на стоянке поедались и хищниками, но, поскольку такие находки единичные, эти действия могут рассматриваться как минимальные.

Видовой состав животных

Фаунистические материалы, найденные в результате раскопок VII и VI слоев, представлены 2 351 экз. костей и зубов животных (табл. 2). Большинство из них принадлежат млекопитающим – 94 % от общего количества фаунистических остатков. Видовые определения в этой категории возможны по следующим таксономическим уровням (табл. 2): вид (косуля, благородный олень, лось, кабан и нерпа), семейство (оленьи с подразделением на крупных и средних представителей), отряд (парнокопытные и хищники) и класс (крупные и средние млекопитающие). Осталь-

Таблица 2 . Фаунистические материалы

|

Таксон |

Название |

VII слой |

VI слой |

Всего |

||

|

Кол-во костей |

Число особей min |

Кол-во костей |

Число особей min |

|||

|

Mammalia |

Млекопитающие |

711 |

886 |

1 597 |

||

|

Mammalia крупные |

31 |

28 |

59 |

|||

|

Mammalia средние |

30 |

15 |

45 |

|||

|

Artiodactyla |

Парнокопытные |

7 |

1 |

1 |

8 |

|

|

Artiodactyla крупные |

– |

– |

4 |

4 |

||

|

Artiodactyla средние |

5 |

5 |

10 |

|||

|

Cervidae |

Сем. оленьих |

– |

– |

4 |

2 |

4 |

|

Cervidae крупные |

5 |

1 |

11 |

2 |

16 |

|

|

Cervus elaphus |

Благородный олень |

19 |

1 |

13 |

2 |

32 |

|

Alces alces |

Лось |

– |

– |

1 |

1 |

1 |

|

Cervidae средние |

7 |

1 |

7 |

2 |

14 |

|

|

Capreolus pygargus |

Косуля |

9 |

2 |

10 |

2 |

19 |

|

Sus scrofa |

Кабан |

2 |

1 |

2 |

1 |

4 |

|

Carnivora средние |

Хищники |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Phoca sibirica |

Нерпа |

101 |

5 |

296 |

9 |

397 |

|

Aves |

Птицы |

3 |

– |

– |

3 |

|

|

Anatidae |

Сем. утиных |

2 |

1 |

– |

– |

2 |

|

Phalacrocax carbo |

Баклан |

9 |

2 |

– |

– |

9 |

|

Haliaeetus sp. |

Род орланов |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Corvus c.f. corax |

Ворон |

– |

– |

1 |

1 |

1 |

|

Pisces неопред. |

Рыбы |

107 |

1 |

1 |

108 |

|

|

Thymallus articus |

Хариус |

3 |

2 |

– |

– |

3 |

|

Acipenser baeri baic. |

Осетр |

– |

– |

1 |

1 |

1 |

|

Mollusca |

Раковины |

– |

– |

6 |

6 |

|

|

Неопределимые |

4 |

– |

– |

4 |

||

|

Всего |

1 057 |

1 294 |

2 351 |

|||

ная фауна представлена 17 костями птиц и 112 остатками рыб, а также несколькими фрагментами раковин (табл. 2).

Из костных остатков птиц найдены посткраниальные элементы скелетов минимум двух бакланов, коракоид ворона, плечевая кость и коракоид птицы рода орланов, фаланга и фрагмент вилочки представителя семейства уток и неопределимые выше уровня класса остатки позвонков. Несколько элементов черепа рыб были отнесены минимум к двум особям хариуса и осетру. Другие остатки рыб, представленные чешуей, ребрами и фрагментами черепа, неопределимы.

Большинство фаунистических остатков принадлежит байкальской нерпе – 17 % от общего количества костей или 75 %, если учитывать только фауну, определимую до уровня отряда. Остатки этого вида принадлежат минимум 14 особям. Представлены элемен- ты всех отделов скелета без какого-либо преобладания костей тех или иных частей туш животных. Вторую наиболее значимую группу составляют парнокопытные – 4,8 % от общего количе ства фаунистических остатков или 21 %, если учитывать только фауну, определимую до уровня отряда. Здесь преобладают кости косули и благородного оленя; также отмечены фрагмент лучевой кости лося и костные остатки кабана (фрагмент черепа, вторая фаланга и расщепленный клык).

Средние и крупные парнокопытные представлены элементами разных отделов скелета, но в основном костями конечностей и головы с фрагментами рогов (рис. 6, 1, 2, 8, 9). Насколько такая ситуация характерна для отбора определенных частей туш этих животных, остается неясным, т.к. среди костных остатков млекопитающих часто встречаются и элементы дру- гих отделов скелета, например, обломки ребер и позвонков, фрагментарность которых затрудняет их видовое определение.

Определение пола и возраста животных

В связи с тем, что кости и зубы нерпы, а также парнокопытных преобладают среди фаунистиче ских остатков на памятнике Саган-Заба II, были проведены дополнительные исследования для определения пола и возраста некоторых из этих животных. Возраст нерп определялся по двум методикам. Первая основана на отнесении индивидуальных элементов скелета к обобщенным возрастным категориям по степени прирастания проксимальных и дистальных эпифизов на костях (в основном конечностей) [Storå, 2000], вторая – на подсчете годовых структур в дентине на срезах клыков. Последняя была разработана и ранее применялась для анализа клыков нерп с ряда многослойных стоянок Прибайкалья [Weber, Goriunova, Konopatskii, 1993; Weber et al., 1998]. В отличие от предыдущих работ, заключительные подсчеты выполнялись с учетом минимального количества нерп для исключения повторного использования одних и тех же особей при интерпретации результатов.

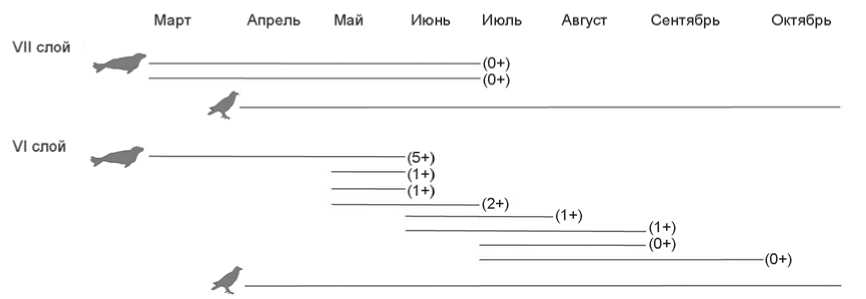

Судя по степени прирастания эпифизов, нерпы в VII слое представлены костными остатками минимум одной особи до одного года и двух половозрелых (молодой и немолодой); в VI слое – двух особей до одного года, одной неполовозрелой и трех немолодых взрослых. Анализ слоев дентина на срезах 10 клыков показал, что они принадлежали двум нерпам до одного года в VII слое; двум особям до одного года, пяти возрастом 1–2 года и одной пяти лет в VI слое. Обобщенные данные по возрастным показателям нерп представлены на рис. 7.

Относительный возраст парнокопытных определялся по состоянию зубов и степени прирастания эпифизов некоторых трубчатых костей. Такие данные полу- чены по четырем косулям [Tomé, Vigne, 2003]. В слое VII представлены остатки двух особей старше и младше 1,3 года, а в VI – животных до 12 месяцев и старше 1,3 года. В VI слое найдены кости благородного оленя, возраст которого между 2 и 4 годами. По наличию рогов представителей семейства оленьих можно предположить, что некоторые костные остатки принадлежали самцам. В VII слое найдены кабаньи клыки взрослого самца (определение пола по: [Hillson, 2005, p. 131]).

Сезонность использования стоянки

Реконструкция сезонов использования стоянки Саган-Заба II по ранним комплексам была осуществлена с помощью упомянутого выше анализа слоев дентина на срезах клыков нерпы, а также по наличию или отсутствию тех видов животных, присутствие которых в Прибайкалье ограничено теплыми месяцами года, как, например, перелетных птиц. Результаты анализа слоев дентина на срезах 10 клыков нерп в целом свидетельствуют о гибели этих животных в весеннее и летнее время (с марта по сентябрь): слой VII – две особи до одного года погибли в период с марта по июнь; слой VI – пятилетняя нерпа была добыта в марте–июне, три особи (1–2 года) – в мае–июне, остальные (до одного года и 1 год) – с июля по сентябрь (рис. 7). Таким образом, эти животные добывались в два сезона: весной, когда они выходят на лед и находятся возле лунок и отдушин, образуя скопления на тающем льду, и летом во время открытого Байкала, когда нерпы распространены по всему озеру и также выходят группами на берег [Пастухов, 1993].

Присутствие костей перелетных птиц тоже предполагает использование стоянки в теплое время года. Например, утки и бакланы, чьи о статки найдены в VII слое, и орланы, кости которых обнаружены в обоих исследуемых слоях, могли добываться в районе бухты Саган-Заба с конца марта до начала октября во время их прилета в Прибайкалье (рис. 7). Но необходимо

Рис. 7. Сезоны гибели нерп (в скобках указан возраст животного) и птиц на стоянке Саган-Заба II.

иметь в виду, что отдельные особи орланов иногда остаются на зимовку в этом регионе [Птицы Байкала, 2005]. Таким образом, имеющиеся данные по изученным комплексам позволяют предположить использование стоянки Саган-Заба II в основном весной и летом, что не исключает и другое время года.

Заключение

На основе анализа серии радиоуглеродных дат и вычисления показателей их объединенного усреднения стало возможным определить разницу между некалиброванными датами, полученными по костям копытных животных и нерп (для VII слоя – 682 года, для VI – 509 лет). В результате была уточнена датировка ранних комплексов поселения Саган-Заба II. С учетом коррекции дат, полученных по ко стям нерпы, VII слой датируется в интервале 9 120–8 610 кал. л.н., VI – 8 340–7 880 кал. л.н.

Планиграфический анализ показал, что фаунистические о статки в VII и VI слоях располагались преимущественно скоплениями совместно с каменными и ко стяными изделиями, а в VI слое и с керамикой в районах очагов и кострищ. Вероятно, они представляют собой недифференцированные хозяйственнобытовые отбросы. Самостоятельных скоплений фаунистических остатков в слоях не зафиксировано. Концентрация археологических материалов в районе очагов и кострищ характерна для всех комплексов раннего – среднего голоцена не только на побережье Байкала, но и в Прибайкалье в целом.

Вероятно, исследуемые стоянки носили кратковременный, сезонный характер, что подтверждается особенностью размещения очагов и скоплений материалов, незначительной мощностью кострищ, отсутствием специализированных производственных площадок, сравнительно небольшим общим количеством фаунистических остатков. О сезонном их использовании свидетельствуют результаты анализа слоев дентина на срезах клыков нерпы и наличие костей животных, присутствие которых в Прибайкалье ограничено теплыми месяцами года (например, перелетных птиц). Таким образом, можно предположить, что бухта Саган-Заба была обитаемой в период между 9 120 и 7 880 кал. л.н. преимущественно в весеннее и летнее время года.

Основу хозяйственной деятельности в указанный период, судя по видовому составу животных, составляли промысел нерпы и охота на копытных животных. Определенное значение имела и добыча птиц, а также рыболовство. Присутствие в комплексах большого количества битой кости («кухонные отбросы» и отходы производства костяных орудий), ее расположение в основном возле кострищ и очагов, нали- чие костей со следами разделки и жженых позволяют предположить, что добыча, разделка и употребление некоторых животных производились в окрестностях или непосредственно в самой бухте. Следует отметить, что рога и кости парнокопытных использовались для изготовления орудий. Результаты анализа фаунистических материалов из слоев VII и VI многослойного поселения Саган-Заба II свидетельствуют о комплексном использовании природных ресурсов. Необходимо заметить, что на протяжении рассматриваемого промежутка времени (с 9 120 до 7 880 кал. л.н.) в исследованных комплексах не наблюдается какого-либо изменения в добывании животных того или иного вида.

Список литературы Кости животных из ранних комплексов многослойного поселения Саган-Заба II (9 120-7 880 кал. л.н.) в Прибайкалье: планиграфия, хозяйственная деятельность и сезонность использования стоянки

- Асеев И. В. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камня и металла. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 208 с.

- Воробьева Г. А. Почва как летопись природных событий Прибайкалья: проблемы эволюции и классификации почв. -Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. - 205 с.

- Горюнова О.И., Долганов В.А., Новиков А.Г., Вебер А.В. Ранний неолит Приольхонья: по материалам VI культурных слоев геоархеологического объекта Саган-Заба II // Феномен геоархеологической многослойности Байкальской Сибири: 100 лет Байкальской научной археологии. - Иркутск: Изд-во Иркут, гос. ун-та, 2012. - С. 86-93. -(Евразия в кайнозое: Стратиграфия, палеоэкология, культуры; вып. 1).

- Горюнова О.И., Новиков А.Г., Вебер А.В., Воробьева Г. А., Орлова Л.А. Завершение раскопок Российско-Канадской экспедиции в бухте Саган-Заба на Байкале // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - Т. 14. - С. 32-35.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г., Воробьева Г.А., Вебер А.В., Лозей Р.Дж., Номоконова Т.Ю., Орлова Л.А. Продолжение работ Российско-Канадской экспедиции в бухте Саган-Заба на Байкале // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. - Т. 13. -С. 212-215.