Костные останки из могильников Перми Вычегодской (XI-XIV вв.): результаты мультидисциплинарных научных исследований и эколого-исторические реконструкции

Автор: Силаев В.И., Савельева Э.А., Хазов А.Ф., Шанина С.Н., Смолева И.В., Тропников Е.М., Макеев Б.А., Киселва Д.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

С применением широкого комплекса современных минералогических, физико-химических и изотопных методов исследована представительная коллекция человеческих костей из семи могильников вычегодских пермян XI-XIV вв. Проанализированы микростроение костей, их химический и нормативно-минеральный состав, содержание микроэлементов, нанопористость органо-минерального композита, состав и свойства биоапатита и костного коллагена. Определены принципиальные различия в свойствах сырых и так называемых кальцинированных костей. На основании изотопных данных по биоапатиту и коллагену сырых костей реконструированы климатические условия существования вычегодских пермян и рационы их питания.

Археология, могильники, пермь вычегодская, костные остатки и минералого-геохимические исследования, эколого-исторические реконструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/147246243

IDR: 147246243 | УДК: 992/904: | DOI: 10.17072/psu.geol.21.4.296

Текст научной статьи Костные останки из могильников Перми Вычегодской (XI-XIV вв.): результаты мультидисциплинарных научных исследований и эколого-исторические реконструкции

В отличие от истории археология никогда не была, по выражению великого физика-экспериментатора, только научным «коллекционированием», поскольку основу археологии всегда составляли не только материальные объекты – орудия труда, оружие, бытовые изделия, украшения, предметы культов, костные остатки животных, но и результаты их исследований. В России, например, такие исследования активно проводились уже во второй половине XIX в. (Формозов, 1983). А в XX в. это оформилось в отдельное научное направление, сначала определявшееся как археологическая петрология или геоархеология (Петрунь, 1961; Жамойда, 2006), а затем как археоминералогия (Mitchell, 1986; Юшкин, 20051). В рамках последней объектами исследований первоначально считались ору-

дия, предметы, металлические и керамические изделия (Юшкин, 2005 2 ). Однако со временем оказалось, что не менее, а может быть и более информативными для археологии являются костные останки людей, результаты изучения которых экспериментальными методами дают непосредственный выход на решение вопросов палеоэкологических условий существования и развития человеческих сообществ. В настоящее время в археологической науке происходит настоящая революция, обусловленная внедрением в археологическую практику широкого комплекса прецизионных физико-химических, минералого-геохимических и изотопных методов (Кораго, 1992; Добровольская, 2005; Смирнов и др., 2009; Святко, 2016; Силаев, 2016). Такая, по выражению академика Н. П. Юшкина, интервенция современных методов анализа создает предпосылки для вывода археологии на совершенно новый уровень развития, на котором она, оставаясь гуманитарной наукой, станет, наконец, частью экспериментального естествознания.

Археологический контекст

Первые комплексные геологоархеологические исследования древностей Европейского Северо-Востока относятся к 1960-м гг. Начало им было положено В. И. Канивцом и Б. И. Гуслицером, которые открыли и изучили первые палеолитические памятники в Печорском Приуралье (Гусли-цер, Канивец, 1965). В эти же годы были начаты комплексные исследования Древнего Синдора (Буров, 1967) и древней металлургии в бассейнах рр. Печоры (Канивец, 1964) и Вычегды (Буров, 1967; Савельева, 1971).

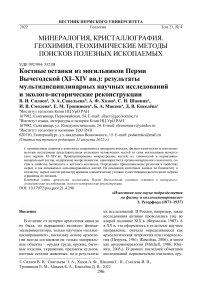

Планомерное систематическое изучение древностей предков коми-зырян, известных в письменных источниках под именем «Пермь Вычегодская», началось с 1960-х гг. Материалы раскопок соответствующих памятников (рис. 1) позволили выявить своеобразие вымской культуры вычегодских пермян в комплексе таких важнейших этноопределяющих признаков, как обряд погребения, украшения костюма, керамическая посуда (Савельева, 1971; Савельева, 1987).

Одной из выразительных особенностей вымской культуры является погребальный обряд, для которого характерно сосуществование способов трупоположения и трупосо-жжения. При первом способе захоронения засыпь погребения составлял однородный смешанный песок. Костные останки, вещи погребального инвентаря располагались на дне могильной ямы, за исключением фрагментов керамических сосудов и обломков железных изделий, залегавших в засыпи могильной ямы на разной глубине. Возможность антропологического определения костных остатков в таких погребениях затруднена из-за их неудовлетворительной сохранности в песчаных грунтах. В частности, в могильниках вымской культуры к настоящему времени установлена гендерная принадлежность и возраст только для 23 погребенных – среди них 7 мужчин, 14 женщин, один подросток и один взрослый человек без определения пола и возраста (определение В. И. Хартановича).

Способ трупосожжения представлен двумя вариантами: а) полная кремация на стороне; б) частичная кремация на месте. При полной кремации могильные ямы заполнялись углисто-зольным песком, в котором беспорядочно залегали так называемые кальцинированные кости и предметы погребального инвентаря. В этих случаях в могилы, вероятно, переносились остатки погребального костра с уже отожженными костями. Погребальные вещи в таких захоронениях обычно не носят следов воздействия огня. Реже кремация, по мнению Э. А. Савельевой, происходила непосредственно в могильной яме, в срубах, которые представляли собой конструкцию из четырех плах, поставленных на ребро на дно могилы впритык друг к другу, обернутую берестой. Такие срубы, вероятно, имели дощатое днище. При обугливании они превращались в углистый слой (Савельева, 1971). В таких случаях в могильных ямах сохраняются как кальцинированные, так и лишь обгоревшие, и даже не затронутые огнем кости (Савельева, 1987).

Большинство захоронений содержит предметы погребального инвентаря – оружие, орудия труда, производственный инвентарь, предметы быта, украшения. На основе анализа вещевого инвентаря установлено, что хозяйство вычегодских пермян было комплексным.

Рис. 1. Карта расположения могильников Перми Вычегодской (слева) и их привязка к кривой глобального изменения средней температуры на поверхности Земли на фоне некоторых исторических событий (справа). Могильники: 1 – Кедвавожский, 2 – Ошмёсский, 3 – Кичилькосьский I, 4 – Кисиль-косьский II, 5 – Веслянский II, 6 – Ветьюский, 7 – Ыджидёльский, 9 – Жигановский, 10 – Вадьягский, 11 – Отлинский I, 12 – Отлинский II, 13 – Кокпомъягский, 14 – Петкойский, 15 – Гидсайягский, 16 – Часадорский, 17 – Лялинский, 18 – Чежтыягский, 19 – Джибъягский, 20 – Клянышласта, 21 – Усть-Сысольский, 22 – Озельский, 23 – Позмогский, 24 – Нёбдинский, 25 – Шойнаты II, 26 – Шойнаты III, 28 – Выльгортский, 29 – Вотчинский, 30 – Ужгинский I, 31 – Ушгинский II. Поселения: 8 – Жиганов-ское. Святилище: 27 – Джуджыдъяг. Климатические экстремумы: I – римский оптимум (0–400 лет н. э.), II – пессиум раннего средневековья (400–1000 лет), III – средневековый оптимум (1000– 1300 лет), IV – малый ледниковый период (1300–1800 лет). Исторический контекст: ГВ – «готская война» (377–382 гг.), нашествие готов на Римскую империю; НГ – нашествие гуннов на Западную Европу (375–475 гг.); ГТ – «год тьмы» (536–537 гг.), сочетание извержения супервулкана в Исландии и гигантской песчаной бури в Сахаре (18 месяцев непрерывной зимы и голода); КП – крестовые походы; КБ – «кара богов» – первая пандемия чумы в Западной Европе (1346–1353 гг.). Красными отрезками показаны временные интервалы исследованных нами раннесредневековых могильников (МРСВ) и могильников перми вычегодской (ПВ)

Судя по преобладанию среди предметов промыслового оружия, прежде всего наконечников стрел, важную, возможно, главную роль в экономике пермян играла охота. Это подтверждается находками в памятниках костей промысловых животных – лосей, северных оленей, медведей, зайцев, белок, бобров, лисиц, а также птиц (определение П. А. Косинцева). Было развито также и рыболовство, на что указывают кости рыб, а также рыболовные крючки, остроги, грузила, найденные в памятниках вычегодских пер-мян. C XI–XII вв. с включением вычегодской перми в сферу политических и экономических интересов Великого Новгорода, ставшего в это время крупнейшим центром международной торговли, в хозяйстве местного населения возрастает роль специализированного пушного промысла. Дань с вычегодских пермян взималась тогда именно мехами. Именно меха и пушнина становятся основ- ным предметом обмена в торговле с новгородскими купцами-дружинниками (Королев, Савельева, 1999). В обмен на меха на Европейский Север поступали многочисленные привозные изделия городского ремесла, прежде всего украшения из Новгорода Великого и Волжской Болгарии.

На Кичилькосьском I могильнике было найдено 76 целых и множество обломков западноевропейских монет X–XI вв. Среди последних – чешские, германские, голландские, датские, привезенные на Вымь новгородскими купцами (Савельева, 2019). В связи с возрастанием роли пушного промысла основным источником мяса в рационе местного населения становятся, вероятно, домашние животные – крупный и мелкий рогатый скот. На памятниках вычегодских пер-мян сохранились кости коров, овец, коз, лошадей, свиней. Судя по находкам конских удил, лошади использовались как тягловая сила. Находки пружинных ножниц для стрижки овец указывают на то, что овечья шерсть шла на изготовление одежды, косвенным свидетельством чего являются находки пряслиц, а также остатки шерстяной ткани в погребениях.

К XI в. относятся первые свидетельства развития у вычегодских пермян земледелия. На это указывают сохранившиеся в медном котелке остатки каши из культурных злаков в погребении 13 Кичилькосьского I могильника (Савельева, 1971; Савельева, 1987; Савельева, 2019). Кроме того, в документе, отражающем время миссионерской деятельности Стефана Пермского в XIV в., упоминаются многие вязанки сухой соломы (Житие, 1995). В это время господствовала подсечноогневая система земледелия, при которой важнейшим орудием труда являлся лесорубный топор – инструмент для рубки и раскор-чевания. Судя по этнографическим материалам и письменным источникам, для рыхления почвы использовалась суковатка. По описанию академика И. И. Лепехина, подсечно-огневая система земледелия сохранялась и в XVIII в. На памятниках собственно перми вычегодской пока не было найдено ни одного железного почвообрабатывающего орудия. Железный лемех был обнаружен лишь на древнерусском Карыбйывском городище, а железный сошник – случайная находка в урочище Кузь-Ластасай в верховьях Выми. Кузнечное производство в это время развивалось, выделившись, вероятно, в отдельное ремесло. Об этом свидетельствуют погребения кузнецов с кузнечным инструментарием (Савельева, 2019) и достаточно представительная коллекция металлических изделий на памятниках вымской культуры. На основе традиционных археологических методов определена их хронология, разработана классификация, выявлены как общие для финно-угорских территорий и севера Восточной Европы типы орудий труда и предметов быта, так и специфические, обусловленные ведущей ролью промысловой охоты в экономике местного населения. В настоящее время изучена технология кузнечного производства на основе металлографического анализа изделий из железа, что позволило определить уровень развития металлургии и металлообработки, роль куль- турных инноваций в истории кузнечного производства вычегодских пермян (Бирюков и др., 2006). Установлен факт применения восьми различных технологий: трехслойного пакета, косой и торцевой наварки, сварки стального лезвия, цементации, сварки из двух пластин, простой ковки из железа и стали. Одной из специфических особенностей кузнечного производства вычегодских пермян является длительное использование и широкое распространение схемы трехслойного пакета, появившейся в XI в. и применявшейся практически без изменений вплоть до XIV в.

На памятниках вымской культуры выявлены многочисленные свидетельства развития местного бронзолитейного производства, что особенно убедительно обосновано материалами раскопок Чежтыягского могильника на Нижней Вычегде, где была выявлена группа погребений женщин-литейщиц (Истомина, 1972; Савельева, 2021). Здесь обнаружены фрагменты льячек (форм для разлива расплавов), литейная форма, ювелирный пинцет, а также множество материальных признаков развитого литейного производства на основе сульфидного сырья. К таким признакам относятся оплавленные металлические слитки, оплавленные металлические изделия, каплевидные «слитки», обломки изделий, использовавшихся для переплавки (Астахова, Савельева, 2022). Согласно аналитическим данным (табл. 1), в состав металлов и металлических сплавов входят металлы (медь, олово, серебро), металлические сплавы (свинцово-медные, медно-свинцо-вые, бронзы, латуни) и сернисто-металлические соединения. По частоте встречаемости эти материалы образуют следующую последовательность: бронзы > медь > свинцо-во-медные и медно-свинцовые сплавы > олово > латуни без Sn > сернисто-металлические соединения > серебро > латуни с оловом. Отношение частот встречаемости бронз и латуней составляет 6.7, что отличается от аналогичного отношения в раннесредневековых могильниках, не превышающего 0.7 (Ашихмина, Филиппов, 2005). Из сопоставления следует, что к рассматриваемому времени роль латуней среди используемых вычегодскими пермянами сплавов

Таблица 1. Химический состав (мас. %) металлов и сплавов из Чежтыягского могильника

|

Металлы и сплавы |

Cu |

Sn |

Zn |

Pb |

Fe |

Ag |

As |

Sb |

S |

|

1. Медь |

97.91 ± |

0.02 ± |

не |

1.25 ± |

0.12 ± |

0.12 ± |

0.54 ± |

0.03 ± |

не |

|

4.55 |

0.08 |

обн. |

3.83 |

0.42 |

0.47 |

2.09 |

0.12 |

обн. |

|

|

2. Pb-Cu и Cu-Pb |

14.3 ± |

2.65 ± |

0.25 ± |

81.25 |

не |

не |

0.4 ± |

1.16 ± |

не |

|

сплавы |

9.31 |

2.66 |

0.61 |

±12.52 |

обн. |

обн. |

1.46 |

4.17 |

обн. |

|

3. Олово |

не обн. |

99.46 ± 0.93 |

не обн. |

не обн. |

0.54 ± 0.93 |

« |

не обн. |

не обн. |

не обн. |

|

4. Серебро |

8.35 |

не обн. |

« |

1.99 |

не обн. |

89.66 |

« |

« |

« |

|

5. Бронзы |

83.53 ± 12.64 |

14.35 ± 11.6 |

« |

1.57 ±5.35 |

0.11 ±0.04 |

не обн. |

0.06 ± 0.18 |

0.28 ± 0.53 |

0.07 ± 0.37 |

|

6. Латуни |

83.1 ± 6.51 |

2.42 ± 2.4 |

13.11 ± 6.38 |

1.25 ± 0.31 |

0.12 ± 0.23 |

« |

не обн. |

не обн. |

не обн. |

|

7. Сернисто-металлические соединения |

6.91 |

0.79 |

не обн. |

48.8 |

не обн. |

« |

« |

« |

43.5 |

Примечание. Данные о составе: среднее ± среднеквадратическое отклонение. Эмпирические формулы: 1 – Cu 0.85–1 Pb 0–0.15 Sn 0–0.01 Fe 0–0.02 Ag 0–0.01 As 0–0.07 Sb 0–0.01 ; 2 – Pb 0.22–0.84 Cu 0.16–0.57 Sn 0.01–0.21 Zn 0–0.05 As 0– 0.09 Sb 0–0.16 ; 3 – Sn 0.97–1 Fe 0–0.03 ; 4 – Ag 0.85 Cu 0.14 Pb 0.01 ; 5 – Cu 0.65–0.99 Sn 0.01–0.29 Pb 0–0.12 S 0–0.04 (Fe,As,Sb) 0–0.016 ; 6 – Cu 0.78–0.93 Zn 0.06–0.21 Sn 0–0.03 (Pb,Fe) 0–0.01 ; 7 – Pb 0.15 Cu 0.06 Sn 0.01 S 0.77

снизилась практически на порядок. Это подтверждается и результатами исследований могильников XI–XIV вв. в Пермском Преду-ралье (Вострокнутов, 2020).

Значительный интерес представляет привязка в Чежтыягском могильнике металлов и сплавов к конкретным предметам: 1) оплавленные металлические слитки – бронзы и олово; 2) оплавленные металлические изделия – бронзы, свинцово-медные сплавы; 3) каплевидные «слитки» – сернисто-металлические соединения; 4) обломки котлов – медь; 5) оплавленные металлические украшения – бронзы, свинцово-медные и медно-свинцовые сплавы; 6) накладки – бронзы; 7) металлические бусины и шарики – бронзы; 8) бубенчики – медно-свинцовые сплавы, бронзы; 9) шумящие подвески – бронзы, медь; 10) пронизки – латуни, бронзы, свин-цово-медные сплавы; 11) височные кольца, перстни – латуни, медно-свинцовые сплавы, бронзы. Следовательно, здесь выявляются признаки некоторой культурной специализации металлов: в направлении перехода от слитков к изделиям и далее к украшениям происходит постепенная смена бронз сначала медью и ее сплавами со свинцом, а затем латунями и благородными металлами.

Обнаружение в исследуемом могильнике среди продуктов бронзолитейного производ- ства оплавленных кусков металлического олова представляет собой серьезную археолого-историческую проблему, поскольку на территории Урала не известны подходящие источники самородного олова – ни коренные, ни россыпные. Весьма вероятно, что наличие металлического олова металлургической чистоты работает на идею о существовании с VII в. устойчивого «дальнего импорта» материалов и предметов на территорию Привычегодья (Голдина, 2012; Савельева, 2021).

Объекты и методы исследований

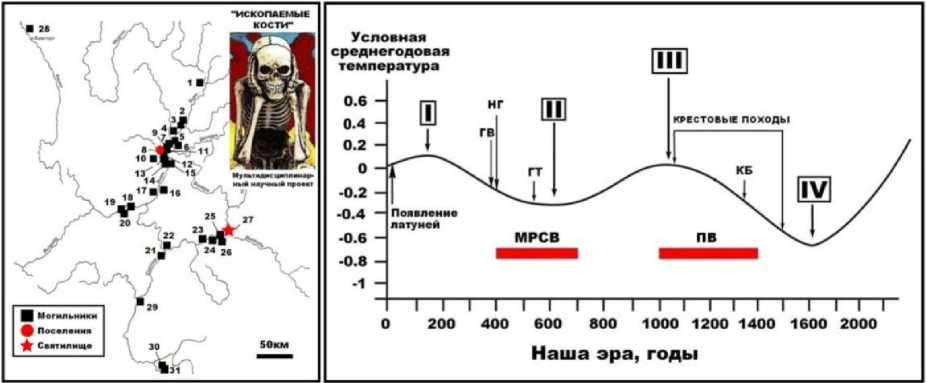

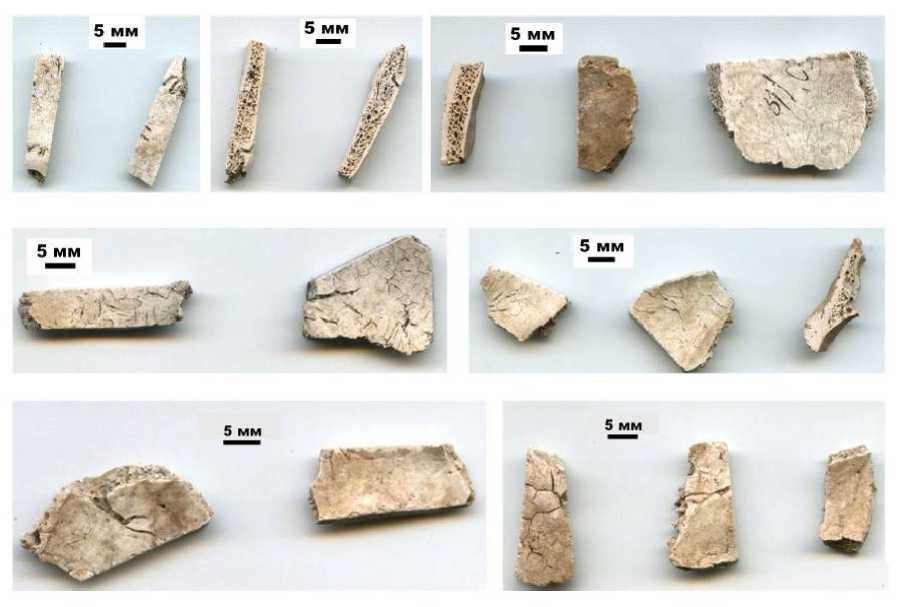

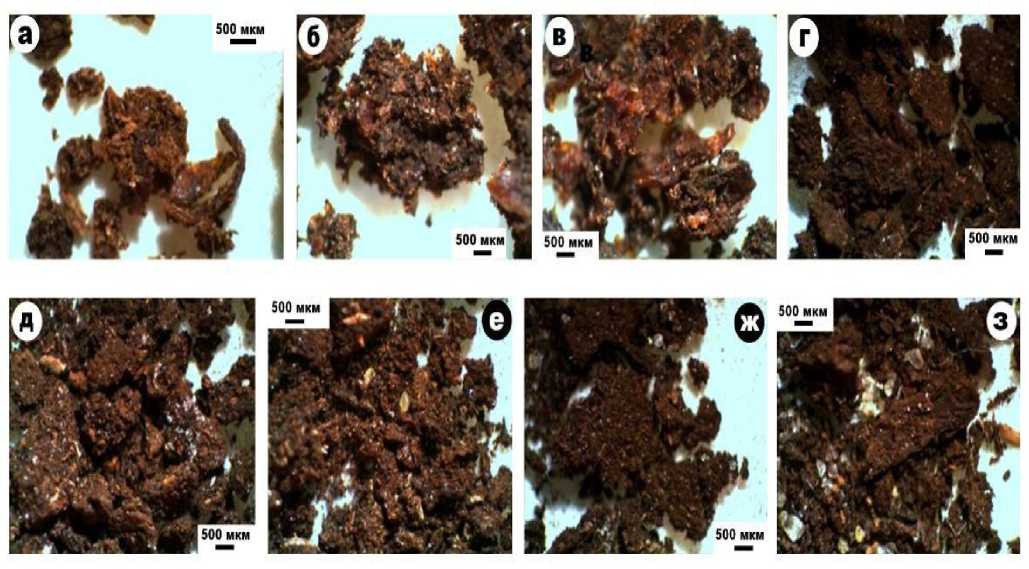

Непосредственным объектом минералогогеохимических исследований послужила коллекция человеческих костей из семи могильников вычегодских пермян. Были исследованы фрагменты сырых и кальцинированных костей (табл. 2). Сырые кости представлены угловатыми обломками буроватосерого до бурого цветов (рис. 2–4), анатомические разновидности которых статистически различаются по размеру незначительно (мм): обломки черепов – (42 ± 13) × (25 ± 10); челюстей – (41 ± 25) × (19 ± 8.5); трубчатых костей – (36 ± 13) × (15 ± 6).

Таблица 2 . Исследованные образцы человеческих костей

|

№ п/п |

№ погребения |

Гендерная привязка |

Анатомическая привязка |

|

|

Кичилькосьский I, XI–XIII вв. |

||||

|

1 |

1 |

Мужчина 60 лет |

Череп |

|

|

2 |

3 |

Не опр. |

Не опр. |

|

|

Кичилькосьский II, XIII в. |

||||

|

3 |

46а |

Не опр. |

Трубчатая кость |

|

|

Жигановский, XII–начало XIV вв. |

||||

|

4 |

17 |

Женщина 50– 60 лет |

Череп |

|

|

5 |

19 |

Не опр. |

Трубчатая кость ноги |

|

|

6 |

57 |

« |

Череп |

|

|

7 |

65а |

« |

Трубчатая кость |

|

|

Кокпомъяг, XII–XIV вв. |

||||

|

8 |

92 |

Женщина 40– 50 лет |

Челюсть с зубами |

|

|

9 |

23 |

Не опр. |

Трубчатая кость |

|

|

10 |

30 |

« |

Кость нижней конечности |

|

|

11 |

33 |

« |

Трубчатая кость |

|

|

12 |

38 |

« |

« |

|

|

13 |

39 |

« |

Позвонок |

|

|

14 |

40 |

« |

Ключица |

|

|

15 |

43 |

« |

Трубчатая кость |

|

|

Ыджидъельский, XII–I половина XIV вв. |

||||

|

16 |

49 |

Не опр. |

Череп |

|

|

17 |

51 |

Женщина 50– 60 лет |

« |

|

|

18 |

53 |

Не опр. |

« |

|

|

19 |

54 |

« |

« |

|

|

20 |

56 |

« |

« |

|

|

21 |

58 |

« |

« |

|

|

22 |

62 |

Мужчина 20– 30 лет |

« |

|

|

23 |

64 |

Мужчина 40– 50 лет |

« |

|

|

Озельский, XII–XIII вв. |

||||

|

24 |

66 |

Подросток 15– 17 лет |

Челюсть |

|

|

Небдинский, XI–XII вв. |

||||

|

25 |

79 |

Взрослый человек |

Череп |

|

|

26 |

80 |

Не опр. |

« |

|

Таблица 2. Окончание

|

№ п/п |

№ погребения |

Гендерная привязка |

Анатомическая привязка |

|

Чежтыягский, XI–XIV вв., сырые кости |

|||

|

27 |

17 |

Не опр. |

Трубчатая кость |

|

28 |

37 |

Женщина |

Челюсть с зубами |

|

29 |

45 |

« |

« |

|

30 |

46 |

Мужчина |

Не опр. |

|

31 |

60 |

Женщина |

Череп |

|

33 |

68 |

« |

« |

|

34 |

69 |

« |

Череп и зубы |

|

35 |

70 |

« |

Череп |

|

36 |

71 |

Не опр. |

« |

|

37 |

99 |

« |

Трубчатая кость |

|

38 |

100 |

« |

« |

|

39 |

108 |

Женщина |

Челюсть |

|

40 |

112 |

Не опр. |

Не опр. |

|

41 |

122 |

Женщина |

Череп |

|

42 |

140 |

Мужчина |

Челюсть с зубами |

|

43 |

144 |

« |

Череп |

|

49 |

121 |

Не опр. |

« |

|

50 |

32 |

Женщина |

Трубчатая кость |

|

51 |

140 |

Мужчина |

Череп |

|

Чежтыягский, XI–XIV вв., кальцинированные кости |

|||

|

52 |

20 |

Не опр. |

|

|

53 |

24 |

« |

|

|

54 |

44 |

« |

|

|

55 |

47 |

« |

|

|

56 |

48 |

« |

|

|

57 |

52 |

« |

|

|

58 |

53 |

« |

|

|

59 |

72 |

« |

|

|

60 |

73 |

« |

|

|

61 |

74 |

« |

|

|

62 |

83 |

« |

|

|

63 |

84 |

« |

|

|

64 |

98 |

« |

|

|

65 |

106 |

« |

|

|

66 |

147 |

« |

|

Приведенные данные демонстрируют тренд сокращения размеров костных обломков в последовательности черепные > челюстные > трубчатые, которая вполне совпадает с известной криминалистам (Рубе-жанский, 1978) закономерностью снижения устойчивости костей к фрагментизации в захоронениях. Зубы, сохранившиеся в связи гораздо большей целостностью, включая с челюстями, колеблются по размеру в пре- корневые каналы.

делах (9 ± 1) × (19 ± 1.5) мм, характеризуясь

Рис. 2 . Форма и размеры исследованных фрагментов черепов из могильников

Рис. 3 . Форма и размеры фрагментов челюстей с зубами из могильников Чежтыягского, Кок-помъягского, Озельского

Рис. 4. Форма и размеры фрагментов трубчатых костей и могильников Чежтыягского, Жиганов-ского, Кокпомъягского

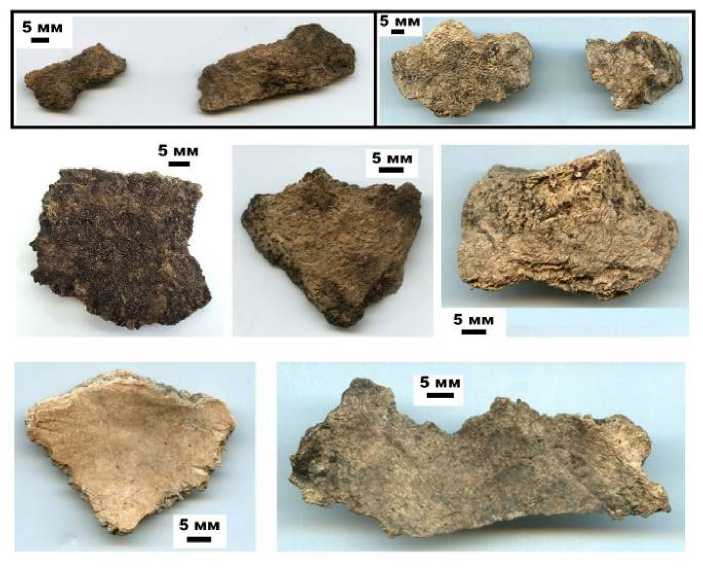

Рис. 5 . Форма и размеры исследованных фрагментов горелых костей из Чежтыягского могильника

Кальцинированные кости отличаются светлым, почти белым цветом и грубой трещиноватостью (рис. 5). Губчатая ткань в поперечных сечениях таких образцов характеризуется неестественной для сырых костей макропористостью (с размером пор до

1 мм), что, очевидно, обусловлено выгоранием костного органического вещества. По размеру исследованные образцы горелых костей варьировались в пределах (24 ± 6) × (13 ± 6) мм, что на 15–50% уступает размерам фрагментов сырых костей. В ходе ис- следований применялся широкий комплекс современных аналитических методов, хорошо себя зарекомендовавших в приложении ко многим палеонтологическим и археологическим объектам (Silaev et. al., 2017; Силаев и др., 20171; Силаев и др., 20172; Силаев и др., 20191,2; Силаев и др., 2020; Силаев и др., 2021; Силаев и др., 2022): термический анализ (DTG-60А/60 АН, Shimadzu); определение содержания Сорг методом кулонометрического титрования; рентгенофлюоресцентный анализ (XRD-1800 Shimadzu); оптическая микроскопия (комплекс OLYMPUS BX51); рентгеновская дифрактометрия (XRD-6000); аналитическая растровая электронная микроскопия (TeskanVega3LMH, JSM-6400 Jeol); определение нанопористости по кинетике адсорбции/десорбции азота (Nova 1200e, Quantachrome Instruments); анализ элементного состава коллагена методом газовой хроматографии (EA 1110 (CHNS–O); анализ состава аминокислот в коллагене методом газовой хроматографии (GC-17A Shimadzu с пламенно-ионизационным детекто- ром); масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (NexION 300S Perkin Elmer); инфракрасная спектроскопия (ФТ-2 Инфра-люм); масс-спектрометрический анализ изотопного состава С, О в биоапатите и С, N в костном коллагене (Delta V. Avantage с аналитическим комплексом Thermo Fisher Scientific). ИСП-МС анализы на микроэлементы выполнены в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» Института геологии и геохимии УрО РАН. Все остальные аналитические работы осуществлены в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН.

Микростроение и нанопористость

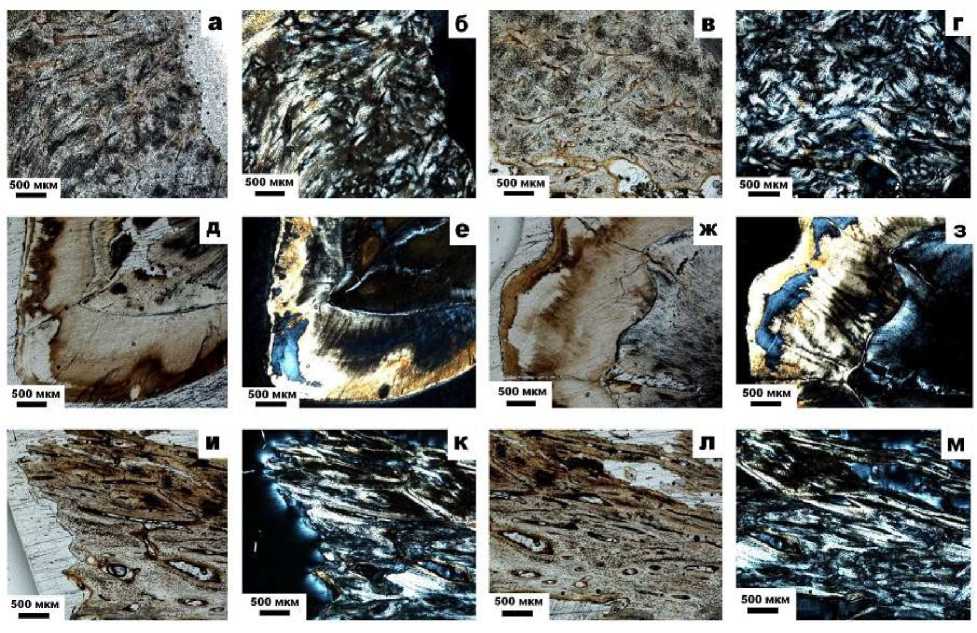

Исследованные образцы сырых костей характеризуются хорошей сохранностью гистологического строения как компактной (пластинчатой с гаверсовой системой), так и губчатой (трабекулярно-ячеистой) костной ткани. При этом анатомические разности костей под оптическим микроскопом заметно различаются (рис. 6).

Рис. 6 . Микростроение исследованных костей под оптическим поляризационным микроскопом: а–г – череп; д–з – челюсти; и–м – трубчатые кости. В режимах параллельных (а, в, д, ж, и, л) и скрещенных (б, г, е, з, к, м) николей. Чежтыягский могильник

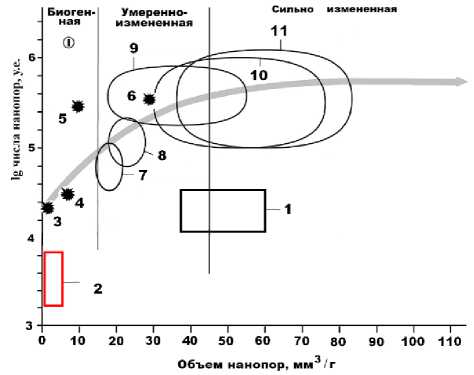

Для черепных костей свойственно однообразное массивное сложение хаотично ориентированными линзовидными субиндивидами биоапатита размером до 500 × 200 мкм. Фрагменты челюстей обнаруживают изогнуто-пластинчатое строение с поперечным удлинению пластин параллельно-шестоватым строением на порядок более мелких субиндивидов. Трубчатые кости плотно сложены агрегатами параллельных волокнистоигольчатых субиндивидов размером до 1000 × 50 мкм, согласно ориентированных вдоль удлинения костей. Важнейшей структурной характеристикой исследованных костей как органоминерального композита является их ультрапористость в нанометровом диапазоне, которая из-за бактериального выедания коллагена в ходе фоссилизации постепенно деградирует, отражая тем самым степень вторичного изменения. Проведенные исследования показали (рис. 7), что кости из могильников перми вычегодской по параметрам нанопористости между собой близки, но существенно отличаются от ранее исследованных нами ископаемых костей. Это отличие состоит в том, что исследованные образцы костей пермян при суммарном объеме нанопор, соответствующим переходу от умеренно-измененных костей к сильно измененным, характеризуются относительно низким показателем общего числа нанопор. То есть эти кости обнаруживают признаки аномальной деградации поровой наноструктуры, обусловленной переходом значительной части первичных нанопор в разряд пор субмикронной размерности.

Химический состав костей

Валовый химический состав образцов представлен в табл. 3. Из приведенных данных следует, что исследованные сырые кости характеризуются в среднем относительно низким содержанием иллювиированных минеральных примесей – от 6.95 мас. % в трубчатых костях до 12.84–13.09 мас. % во фрагментах черепов и челюстей. При этом обращает на себя внимание неестественное аномально-высокое содержание меди в некоторых черепных и челюстных костях, достигающее в среднем 4.5–8 мас. %. Эта аномалия, очевидно, обусловлена присутствием в захоронениях множества медных металлов и медьсодержащих металлических сплавов. Пересчет данных о химическом составе на нормативно-минеральный состав показывает, что в состав загрязняющих кости минеральных примесей входят в последовательности снижения содержаний кварц (SiO2), альбит (NaAl[Si3O8]), слюды (KAl2[AlSi3O10](OH)2), хлориты (Mg,Fe)5Al[AlSi3O10)(OH)8) и железо-марганцевые оксигидроксиды ((Fe,Mn)O(OH). Последние и обуславливают окрашивание сырых костей в бурые цвета. Судя по составу нормативно-минеральной примеси костей, вмещающие их грунты являются хлорит-слюдисто-альбит кварцевыми песками, что комплементарно данным археологических раскопок.

Рис. 7. Вариации нанопористости в современных и ископаемых костях: 1, 2 – Чежтыягский могильник, соответственно сырые и горелые кости; 3 – современный человек; 4 – байгаринский человек, мезолит; 5 – усть-ишимский человек, палеолит; 6 – тоболо-иртышский тюрок, средневековье; 7–10 – могильники в верховьях р. Енисей, неолит–средневековье; 10 – могильники в Северном Приангарье, неолит-средневековье; 11 – древнее святилище Усть-Полуй, бронзовый– железный века

Кальцинированные кости характеризуются в 2.5–3 раза меньшим содержанием загрязняющих минеральных примесей при полном отсутствии химической медной аномалии (табл. 4). В них среди иллювиированных примесей резко преобладает альбит при минимальном содержании слюды, окрашивающих железомарганцевых оксигидратов (в 6–7 раз меньшем в сравнении с сырыми костями) и отсутствии хлоритов. Все это указывает на специфичность захоронения такого рода костей.

Таблица 3. Химический (мас. %) и нормативно-минеральный (мол. %) состав сырых костей

|

Компоненты |

Череп |

Челюсти |

Трубчатые кости |

Общее |

||||

|

Среднее |

СКО |

Среднее |

СКО |

Среднее |

СКО |

Среднее |

СКО |

|

|

SiO 2 |

3.47 |

3.74 |

2.94 |

3.49 |

3.93 |

1.52 |

3.39 |

3.35 |

|

SnO 2 |

0 |

0.18 |

0.43 |

0 |

0.05 |

0.22 |

||

|

Al 2 O 3 |

2.71 |

3.3 |

2.06 |

2.22 |

1.04 |

0.36 |

2.3 |

2.78 |

|

Fe 2 O 3 |

0.42 |

0.3 |

0.73 |

0.83 |

0.69 |

0.65 |

0.54 |

0.53 |

|

CuO |

4.71 |

12.1 |

5.11 |

7.64 |

0.02 |

0.03 |

4.18 |

10.02 |

|

ZnO |

0.06 |

0.08 |

0.58 |

0.63 |

0.03 |

0.03 |

0.2 |

0.4 |

|

PbO |

0.15 |

0.46 |

0.05 |

0.11 |

0 |

0.1 |

0.36 |

|

|

MnO |

0.27 |

0.32 |

0.22 |

0.14 |

0.06 |

0.05 |

0.23 |

0.26 |

|

MgO |

0.07 |

0.16 |

0.15 |

0.23 |

0.19 |

0.33 |

0.11 |

0.2 |

|

CaO |

50.93 |

10.81 |

50.14 |

9.44 |

54.44 |

2.24 |

51.19 |

9.51 |

|

SrO |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

0.02 |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

|

Na 2 O |

0.44 |

0.18 |

0.52 |

0.19 |

0.49 |

0.06 |

0.47 |

0.17 |

|

K 2 O |

0.12 |

0.09 |

0.09 |

0.04 |

0.08 |

0.01 |

0.1 |

0.07 |

|

P 2 O 5 |

35.98 |

7.34 |

37.02 |

5.58 |

38.16 |

3.27 |

36.56 |

6.31 |

|

SO 3 |

0.53 |

0.66 |

0.43 |

0.39 |

0.28 |

0.04 |

0.47 |

0.54 |

|

Ca/P ат |

1.78 |

0.13 |

1.75 |

0.15 |

1.77 |

0.15 |

1.77 |

0.13 |

|

Нормативные минералы |

||||||||

|

Апатит |

87.3 |

16.84 |

86.72 |

17.62 |

92.84 |

0.55 |

87.9 |

15.5 |

|

Кварц |

2.25 |

4.32 |

3.45 |

7.97 |

7.16 |

0.55 |

2.52 |

5.14 |

|

Альбит |

4.33 |

4.52 |

4.02 |

3.08 |

3.89 |

0.72 |

4.18 |

3.74 |

|

Слюда |

2.45 |

4.58 |

1.34 |

1.49 |

0.72 |

0.18 |

1.91 |

3.6 |

|

Хлориты |

1.57 |

3.98 |

1.67 |

2.59 |

0.48 |

0.83 |

1.45 |

3.3 |

|

Оксигидроксиды |

2.08 |

4.88 |

1.29 |

1.03 |

0.27 |

0.03 |

1.62 |

3.78 |

Таблица 4 . Химический (мас. %) и нормативноминеральный (мол. %) составы кальцинированных костей

|

Компоненты |

Среднее |

СКО |

|

SiO 2 |

1.77 |

0.69 |

|

Al 2 O 3 |

1.51 |

0.6 |

|

Fe 2 O 3 |

0.33 |

0.13 |

|

CuO |

0.01 |

0.02 |

|

MnO |

0.01 |

0.02 |

|

CaO |

54.8 |

1.01 |

|

SrO |

0.02 |

0.01 |

|

Na 2 O |

0.37 |

0.06 |

|

K 2 O |

0.05 |

0.02 |

|

P 2 O 5 |

40.97 |

0.65 |

|

SO 3 |

0.17 |

0.05 |

|

Ca/P ат |

1.7 |

0.04 |

|

Нормативные минералы |

||

|

Апатит |

94.18 |

1.34 |

|

Кварц |

0.14 |

0.34 |

|

Альбит |

3.61 |

0.97 |

|

Слюда |

0.67 |

0.23 |

|

Оксигидроксиды Fe–Mn |

0.39 |

0.15 |

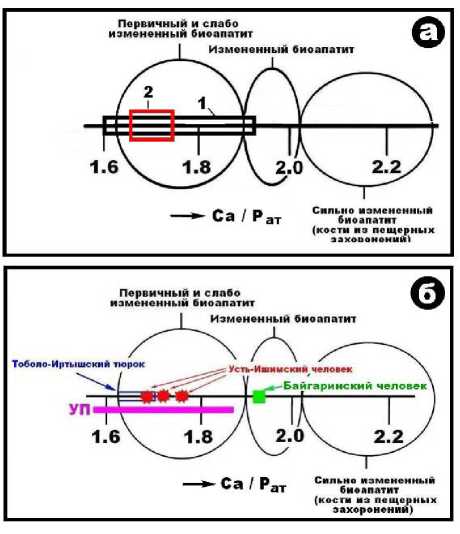

На кристаллохимическое состояние биоапатита в исследуемых костях указывает величина так называемого апатитового мо- дуля – отношения атомных содержания кальцита и фосфора (Ca/Pат). В апатите небиологического происхождения это отношение составляет 1.67, в карбонатапатите, включая и биоапат, значение апатитовго модуля возрастает пропорционально степени замещения аниона [PO4] на группу [CO3], достигая максимума в биопатите действительно кальцинированных костей, например, претерпевших фоссилизацию в элювиальных грунтах карстовых пещер (Силаев и др., 2020).

Полученные оценки этого параметра для исследованных образцов показали (рис. 8), что в сырых костях биоапатит практически соответствует первичному и слабоизменен-ному костному биоапатиту, в общем согласуясь с биопатитом ископаемых костей позднежелезного века–средневековья.

Рис. 8 . Вариации значений апатитового модуля для биоапатита в исследуемых костях (а) и костях-аналогах (б)

Лишь в более древних костях внепещер-ного захоронения, например, в кости байга-ринский человека эпохи мезолита, биоапатит оказался более кальцинированным. На этом фоне биоапатит в «кальцинированных» костях из Чежтыягского могильника оказался в среднем менее кальцинированными, чем даже биоапатит в сырых костях из того же могильника. То есть «кальцинированные», по мнению археологов, кости, прошедшие процедуру трупосожжения, фактически не являются кальцинированными и заслуживают для своего определения другого термина, например, термина «отожженные кости».

Микроэлементы

В составе исследуемых костей обнаружены 55 микроэлементов (табл. 5), в том числе 12 элементов-эссенциалов, 18 физиологиче-ски-активных и 25 элементов-антибионтов, включая 14 лантаноидов. Элементы первой группы в костях наследуются от живого организма, в котором они отвечают за перенос кислорода, фиксацию азота, метаболизм железа, синтез белков, белковый и жировой обмены, стабилизацию структур РНК и ДНК; образование ферментов, формирование структуры клеток (Уляхович, 1997; Адамова и др., 2002; Орлов, 2009; Силаев и др., 2020).

Вторая группа объединяет элементы, которые могут быть по происхождению как унаследованными от организма, так и обусловленными фоссилизацией. Третья группа включает только элементы эпигенетического происхождения, источником которых выступает геологическая среда захоронения.

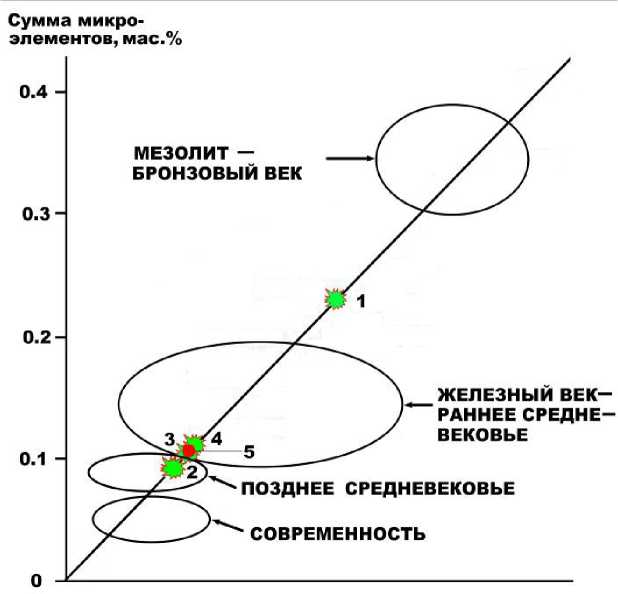

Средняя суммарная концентрация микроэлементов в исследуемых сырых костях варьируется в пределах от 809 до 2304 г/т. В большинстве случаев эта концентрация соответствует археологическому возрасту костей (рис. 9), но в случае фрагментов черепов она оказалась аномально высокой и именно из-за аномально высоких концентраций элементов, слагающих металлические изделия и украшения в могильнике – Сu, Sn, Zn, Pb. Очевидно, что такая аномалия может быть объяснена иллювиированием в кости металлов именно из этих предметов.

Проведенные ранее исследования показали, что пропорция между элементами эссен-циалами и антибионтами является эффективным критерием оценки степени фоссили-зации захороненных костей. В рассматриваемом случае отношение групповых концентраций ЭС/АБ изменятся от 21 до 37, что значительно превышает аналогичное отношение в ископаемых костях доголоценового возраста, подчеркивая гораздо лучшую сохранность в позднесредневековых костях органического вещества. Об этом же свидетельствуют и отношения концентраций эссенциального цинка к физиологически активной меди. Это отношение в исследованных сырых костях без учета аномальных значений для меди колеблется в среднем от 30 до 57.

Противоположную картину показывает степень обогащения исследуемых костей лантаноидами. В данном случае суммарное содержание лантаноидов в сырых костях колеблется в пределах 2–5 г/т, что, конечно, превышает такое содержание в живых костях, но в десятки раз уступает содержанию в ископаемых костях плейстоценового возраста. Нормированные на литологический стандарт PAAS содержания большинства лантаноидов образуют субгоризонтальный тренд, уступая стандарту в концентрациях

Таблица 5 . Микроэлементы в исследуемых костях, г/т

|

Элементы |

Черепа |

Челюсти, позвонки, ключицы |

Трубчатые кости |

Итого |

Сборная проба кальцинирован-ных костей |

|||

|

Среднее |

СКО |

Среднее |

СКО |

Среднее |

СКО |

|||

|

Be |

0.45 |

0.157 |

Не обн. |

0.038 |

0.07 |

0.035 ± 0.07 |

Не обн. |

|

|

Rb |

0.984 |

0.823 |

2.263 |

0.864 |

0.989 |

1.344 |

1.199 ± 1.099 |

2.134 |

|

Ag |

0.31 |

0.592 |

0.037 |

0.046 |

0.076 |

0.21 |

0.187 ± 0.444 |

0.062 |

|

Cd |

0.772 |

0.626 |

0.727 |

0.544 |

0.352 |

0.188 |

0.624 ± 0.527 |

1.013 |

|

Zn |

178.77 |

165.94 |

112.62 |

50.503 |

182.98 |

106.97 |

169.15 ±132.87 |

155.313 |

|

Mo |

0.097 |

0.114 |

0.135 |

0.118 |

0.045 |

0.034 |

0.086 ± 0.097 |

0.08 |

|

Pb |

23.854 |

53.0 |

1.18 |

0.198 |

27.677 |

59.795 |

21.349 ±50.195 |

3.449 |

|

Bi |

0.001 |

0.002 |

0.008 |

0.015 |

Не обн. |

0.002 ± 0.006 |

0.041 |

|

|

Th |

0.051 |

0.054 |

0.053 |

0.03 |

0.065 |

0.108 |

0.056 ± 0.071 |

0.122 |

|

As |

0.192 |

0.133 |

0.208 |

0.08 |

0.22 |

0.193 |

0.204 ± 0.144 |

0.292 |

|

S |

87.884 |

102.187 |

125.53 |

141.2 |

100.85 |

113.089 |

98.479±108.04 |

57.086 |

|

Se |

0.448 |

0.559 |

0.472 |

0.673 |

0.377 |

0.519 |

0.427 ± 0.54 |

0.395 |

|

Сумма эс-сенциалoв |

293.37 |

219.72 |

257.73 |

181.31 |

313.67 |

157.1 |

291.18 ±167.17 |

219.987 |

|

Cs |

0.02 |

0.018 |

0.047 |

0.028 |

0.028 |

0.029 |

0.027 ± 0.025 |

0.014 |

|

Ba |

145.01 |

162.73 |

62.577 |

35.224 |

90.214 |

74.609 |

113.001±125.2 |

95.789 |

|

Sn |

0.99 |

1.083 |

0.133 |

0.154 |

0.295 |

0.364 |

0.616 ± 0.864 |

1.951 |

|

Sb |

0.23 |

0.505 |

0.064 |

0.012 |

0.039 |

0.023 |

0.139 ± 0.362 |

0.703 |

|

Y |

0.595 |

0.585 |

0.399 |

0.096 |

0.305 |

0.185 |

0.466 ± 0.44 |

0.544 |

|

Zr |

0.439 |

0.402 |

0.752 |

0.383 |

0.528 |

0.01 |

0.521 ± 0.547 |

1.568 |

|

Hf |

0.001 |

0.005 |

Не обн. |

0.01 |

0.02 |

0.004 ± 0.012 |

0.026 |

|

|

U |

0.03 |

0.03 |

0.041 |

0.013 |

0.048 |

0.075 |

0.038 ± 0.046 |

0.062 |

|

Ga |

0.948 |

0.274 |

0.652 |

0.254 |

1.015 |

0.421 |

0.921 ± 0.338 |

0.707 |

|

Sr |

121.37 |

70.32 |

67.85 |

27.209 |

117.8 |

49.34 |

111.253±59.99 |

45.81 |

|

Li |

0.863 |

0.351 |

0.603 |

0.424 |

0.633 |

0.341 |

0.743 ± 0.364 |

0.806 |

|

Ti |

12.016 |

8.634 |

10.416 |

3.026 |

11.192 |

10.665 |

11.474 ± 8.476 |

12.915 |

|

V |

7.086 |

3.392 |

8.26 |

1.65 |

4.724 |

3.481 |

6.495 ± 3.371 |

5.632 |

|

Cr |

3.604 |

2.926 |

3.373 |

1.433 |

2.403 |

1.298 |

2.998 ± 2.293 |

9.128 |

|

Mn |

1283.4 |

1423.9 |

354.67 |

347.22 |

699.45 |

3.92 |

934.0±1134.89 |

200.0 |

|

Co |

8.339 |

8.453 |

7.274 |

3.725 |

3.92 |

2.404 |

6.688 ± 6.472 |

15.12 |

|

Ni |

22.671 |

14.62 |

19.861 |

5.974 |

18.013 |

9.171 |

20.65 ± 11.711 |

25.271 |

|

Cu |

295.49 |

976.66 |

3.057 |

3.188 |

4.156 |

4.225 |

149.64 ±691.66 |

526.74 |

|

Сумма фи-зиогенно-активных элементов |

1999.0 |

1684.12 |

539.08 |

362.97 |

954.77 |

781.61 |

1359.68 ± 1374.58 |

942.786 |

|

Sc |

2.841 |

1.299 |

3.176 |

1.292 |

2.729 |

1.621 |

2.86 ± 1.359 |

2.742 |

|

Ge |

0.012 |

0.008 |

0.023 |

0.009 |

0.015 |

0.014 |

0.015 ± 0.011 |

0.011 |

|

Te |

0.059 |

0.063 |

0.05 |

0.096 |

0.034 |

0.057 |

0.049 ± 0.065 |

0.011 |

|

B |

2.812 |

3.633 |

5.052 |

7.968 |

3.436 |

5.22 |

3.393 ± 4.852 |

2.989 |

|

Nb |

0.047 |

0.069 |

0.008 |

0.006 |

0.022 |

0.04 |

0.032 ± 0.055 |

0.014 |

|

Ta |

0.016 |

0.039 |

Не обн. |

Не обн. |

0.008 ± 0.028 |

Не обн. |

||

|

Hg |

0.052 |

0.159 |

« |

« |

0.026 ± 0.113 |

« |

||

|

Tl |

0.007 |

0.016 |

« |

« |

0.013 ± 0.046 |

« |

||

|

Au |

0.092 |

0.218 |

0.073 |

.146 |

0.027 |

0.078 |

0.093 ± 0.228 |

« |

|

Rh |

0.067 |

0.013 |

0.039 |

.022 |

0.076 |

0.056 |

0.065 ± 0.04 |

0.027 |

|

Pd |

0.013 |

0.013 |

0.048 |

.047 |

0.024 |

0.029 |

0.022 ± 0.027 |

0.05 |

Таблица 5 . Окончание

|

Элементы |

Черепа |

Челюсти, позвонки, ключицы |

Трубчатые кости |

Итого |

Сборная проба кальцинирован-ных костей |

|||

|

Среднее |

СКО |

Среднее СКО |

Среднее |

СКО |

||||

|

La |

0.922 |

0.977 |

0.78 |

0.137 |

0.552 |

0.347 |

0.746 ± 0.732 |

0.663 |

|

Ce |

1.921 |

2.365 |

1.961 |

0.384 |

1.29 |

0.742 |

1.684 ± 1.802 |

1.761 |

|

Pr |

0.222 |

0.204 |

0.148 |

0.035 |

0.125 |

0.082 |

0.17 ± 0.158 |

0.164 |

|

Nd |

0.782 |

0.779 |

0.604 |

0.127 |

0.421 |

0.348 |

0.607 ± 0.604 |

0.712 |

|

Sm |

0.143 |

0.168 |

0.127 |

0.023 |

0.09 |

0.07 |

0.117 ± 0.126 |

0.163 |

|

Eu |

0.033 |

0.042 |

0.027 |

0.03 |

0.024 |

0.018 |

0.028 ± 0.031 |

0.037 |

|

Gd |

0.161 |

0.174 |

0.183 |

0.065 |

0.123 |

0.064 |

0.149 ± 0.135 |

0.142 |

|

Tb |

0.018 |

0.023 |

0.015 |

0.006 |

0.01 |

0.007 |

0.014 ± 0.017 |

0.016 |

|

Dy |

0.107 |

0.118 |

0.09 |

0.023 |

0.065 |

0.049 |

0.086 ± 0.09 |

0.133 |

|

Ho |

0.019 |

0.021 |

0.015 |

0.004 |

0.01 |

0.008 |

0.015 ± 0.016 |

0.022 |

|

Er |

0.058 |

0.06 |

0.034 |

0.032 |

0.032 |

0.024 |

0.043 ± 0.048 |

0.074 |

|

Tm |

0.006 |

0.008 |

0.016 |

0.03 |

0.003 |

0.003 |

0.007 ± 0.015 |

0.01 |

|

Yb |

0.043 |

0.05 |

0.027 |

0.026 |

0.018 |

0.017 |

0.03 ± 0.039 |

0.062 |

|

Lu |

0.007 |

0.007 |

0.003 |

0.004 |

0.003 |

0.04 |

0.004 ± 0.006 |

0.006 |

|

Сумма лантаноидов |

4.443 |

4.872 |

3.794 |

0.364 |

2.103 |

1.624 |

3.555 ± 3.651 |

3.9654 |

|

Сумма элементов ан-тибионтов |

10.46 |

5.99 |

12.26 |

9.39 |

8.57 |

7.09 |

10.13 ± 9.76 |

9.81 |

|

Э/АБ |

28.04 |

21.02 |

36.6 |

28.74 |

22.43 |

|||

|

Zn/Cu |

0.6 |

36.84 |

57.4 |

1.51 |

0.29 |

|||

Продолжительность фоссилизации

Рис. 9. Суммарное содержание микроэлементов в ископаемых костях. Могильники перми вычегодской: 1 – черепа; 2 – челюсти, позвонки и ключицы; 3 – трубчатые кости; 4 – средние данные по сырым костям; 5 – кальцинированные кости почти на порядок. Характер тренда подтверждает вывод о заимствовании лантаноидов из костевмещающих грунтов. Исключение демонстрируют самарий и европий, характеризующиеся в исследованных костях аномально высокими концентрациями, в 5–6 раз превышающими соответствующие концентрации в литологическом стандарте. Это объясняется сильным изоморфным поглощением костным биоапатитом именно этих элементов, аномально близких кристаллохимически к кальцию. Самой необычной геохимической особенностью исследуемых костей является их аномальное обогащение благородными элементами и платиноидами. Так, в кларках концентрации (отношение к кларку в земной коре) содержания этих микроэлементов составляют в среднем: Au = 23.3, Ag = 2.7, Pd = около 2, Rh = 600. Практически такие же аномалии ранее мы обнаружили и в костях из раннесредневековых могильников Повычегодья (Силаев и др., 20191) с множеством украшений из благородных металлов (Ашихмина, Филиппов, 2005). Обогащение золотом и серебром костей в средневековых могильниках на рассматриваемой территории можно объяснить эмиссией со стороны захороненных украшений, а вот в случае платиноидов объяснение может оказаться более сложным. Не исключено, что наиболее вероятной причиной обогащения костей палладием и родием может оказаться именно уральское происхождение не только горно-металлургического сырья, как это уже предполагалось в отношении археологических памятников непосредственно на Урале (Зайков, 2015), но и самих собственников соответствующих костей. Следует также напомнить о выявленном обогащении платиноидами костных остатков плейстоценовых лошадей на стоянке Заозерье в Пермском Приуралье, что мы тоже объяснили влиянием уральских субстратов (Силаев и др., 20192).

Содержание микроэлементов в кальцинированных костях примерно соответствует среднему их содержание в сырых костях, но при системно большем содержании всех лантаноидов. При этом отношение групповых содержаний элементов эссенциалов и антибионтов (Э/АБ) в кальцинированных костях ниже в среднем на 22%, отношение Zn/Cu меньше среднего для сырых костей раз в 5. Все это обусловлено выгоранием в кальцинированных костях органического вещества. В кальцинированных костях несколько иначе проявляются конкретные микроэлементные аномалии. Так, в них нет аномалий серебра, цинка и родия, гораздо меньше марганца, но повторяются небольшие аномалии олова, меди и палладия.

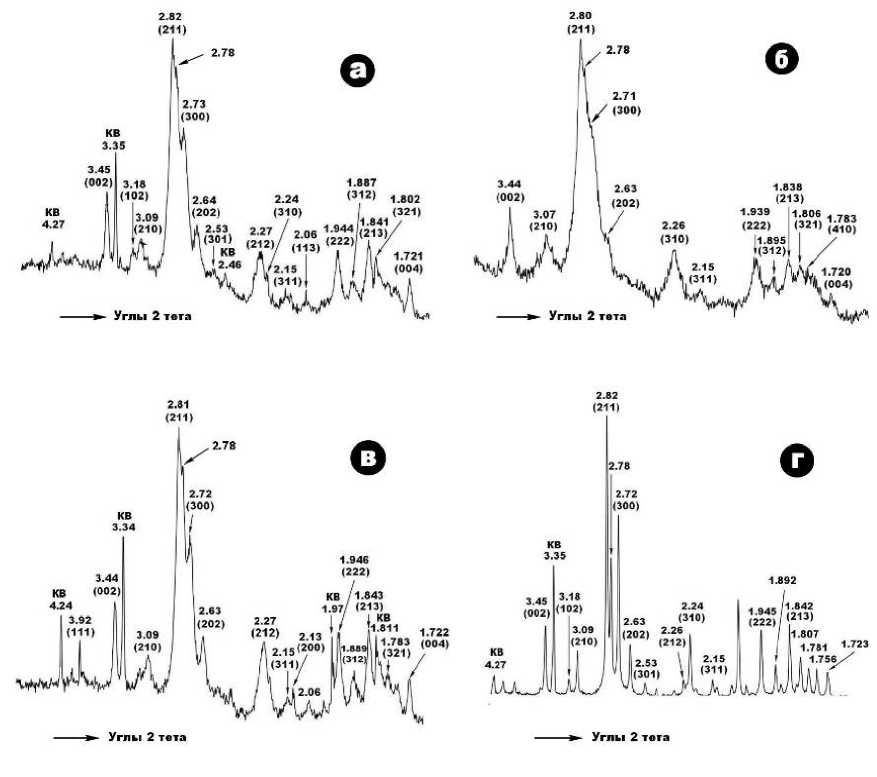

Биоапатит

Фазовая диагностика биоапатита осуществлялась рентгендифракционным и ИК-спектроскопическим методами. В рентгенограммах исследованных образцов сырых костей (рис. 10) зарегистрированы все основные его отражения (Å, в скобках кристаллографические индексы hkl): 3.43–3.46 (002); 3.05–3.09 (210); 2.80–2.82 (211); 2.71– 2.73 (300); 2.63–2.64 (202); 2.53 (301); 2.27 (212); 2.24–2.26 (310); 2.15 (311); 2.06 (113); 1.939– 1.946 (222); 1.887–1.895 (312); 1.838–1.843 (213); 1.783–1.806 (321); 1.720–1.722 (004). Кроме апатитовых пиков отмечается серия отражений в примесном кварце: 4.24–4.27; 3.34–3.35; 2.46; 1.811. Все апатитовые пики характеризуются значительным уширением, что свидетельствует об относительно низкой степени кристалличности этого минерала. Оценить последнюю можно по соотношению интенсивностей (I) главного пика 2.82 и пиков его расщепления 2.78 и 2.72. Расчеты показали, что для сырых костей отношение I 2.78 /I 2.82 колеблется в диапазоне 0.01–0.5, составляя статистически для фрагментов черепа, челюстей и трубчатых костей соответственно 0.04±0.01, 0.02±0.01 и 0.02± 0.01. Отношение I 2.72 /I 2.82 в тех же образцах варьируется в пределах 0.05–0.24, изменяясь в ряду фрагментов костей черепа, челюстей и трубчатых костей в последовательности 0.14±0.09; 0.1±0.03; 0.1±0.02. Таким образом, факт в целом низкой степени кристалличности биоапатита в исследованных образцах сырых костей подтверждается, но при этом обнаруживается несколько более высокая кристалличность биоапатита в черепных костях по сравнению с челюстными и трубчатыми.

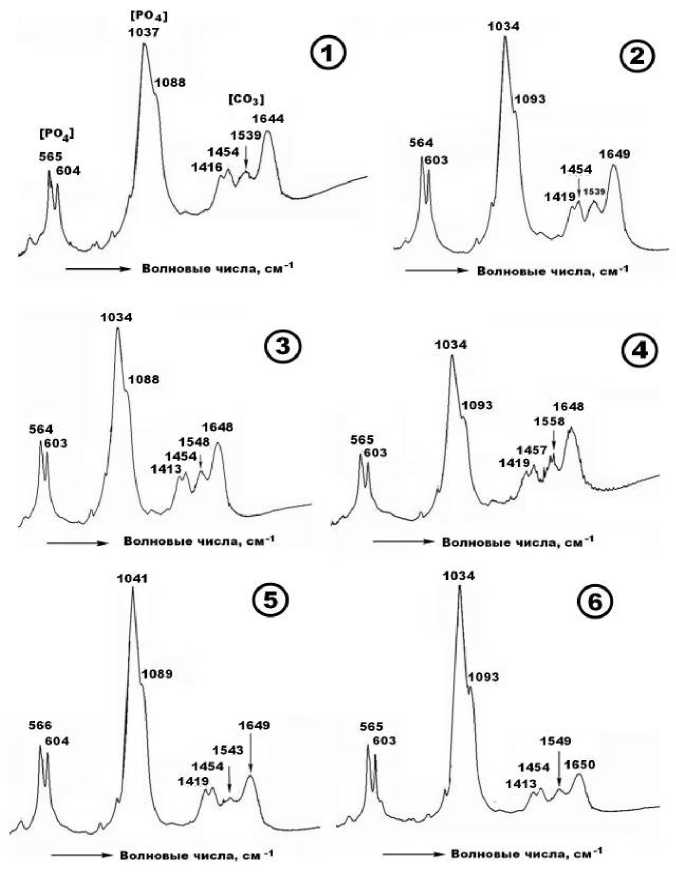

Рис. 10 . Типичные рентгеновские дифрактограммы костного биоапатита: а–в – сырые кости, соответственно череп, челюсть, трубчатая кость; г – кальцинированная кость

При переходе к кальцинированным костям рентгеновская картина принципиально изменяется. В ретгенограммах таких костей для биоапатита регистрируются те же отражения, но гораздо более узкие – в 5–6 раз. Расщепление главного пика имеет здесь многократно большее разрешение, а выше-обозначенные критерии свидетельствуют о более высокой – в 5–10 раз – степени кристалличности биоапатита: средние данные: I2.78/I2.82 = 0.28; I2.72/I2.82 = 0.60. Все это, очевидно, обусловлено термической обработкой костей. Дополнительные данные о конституции костного биоапатита содержатся в спектроскопии ИК-поглощения (рис. 11). В полученных от сырых костей спектрах наблюдается, прежде всего, расщепление пика с максимумом около 585–590 см-1 на два пика с максимумами при 564–566 и 603–604 см-1. Известно (Lee Thorp, Sponheimer, 2003), что такое расщепление происходит в костях умерших животных как результат постсмертной окристаллизации биоапатита, степень которой со временем непрерывно возрастает. В рассматриваемом случае степень расщепления соответствует датировкам ископаемых костей в 500–1000 лет, что вполне коррелируется с периодом позднего средневековья. Кроме отмеченного дублета, в ИК-спектрах сырых костей выявляется серия полос поглощения на анионных группах [PO4] и [CO3]: 1) полоса с максимумом при 1033– 1057 см–1 и сателлитом на высокочастотном крыле при 1088–1093 см–1 – поглощение на анионах [PO4]; 2) дублет полос с максимумами при 1413–1419 и 1454–1457 см–1 – поглощение на группах [CO3], замещающих анионы [PO4]; 3) полоса с максимумом при 1539– 1558 см–1 – поглощение на группах СО3 в позиции валентного аниона; 4) полоса с максимумом при 1648–1650 см–1 – поглощение на группах [CO3], замещающих анионы [PO4].

Рис. 11. Типичные спектры ИК-поглощения в биоапатите сырых костей: 1, 2 – череп; 3, 4 – челюсти; 5, 6 – трубчатые кости

Таким образом, судя по ИК-спектрам, мы в сырых костях имеем дело с карбонатапати-том АВ-типа (Озаровская, Зорина, 2007). Степень карбонизации этого биоапатита, оцененная по отношению суммы интенсивностей полос в дублете 1413–1419 и 1454– 1457 см–1 к интенсивности полосы 1033– 1057 см–1 поглощения на фосфатном анионе, составляет в среднем 0.17 ± 0.03, несколько повышаясь в направлении от черепов к челюстям и далее трубчатым костям. Средняя степень кристалличности этого минерала, определенная по ширине пика 1033–1057 см–1, составила 136.5 ± 10.9 см–1.

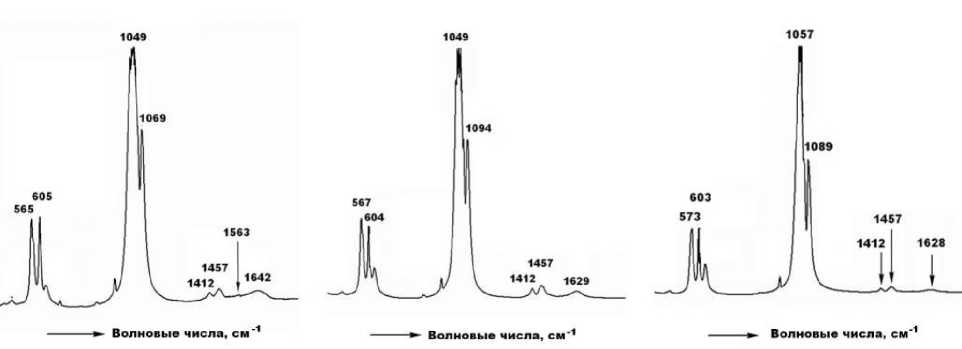

В кальцинированных костях степень карбонизации биоапатита оценивается по ИК-спектрам (рис. 12) в 0.05 ± 0.01, а степень кристалличности – в 55 ± 14 см–1. Таким образом, обнаруживается, что кальцинированные кости, по сравнению с сырыми костями, в 3–4 раза менее карбонизированы и в 2–2.5 раза более кристалличные. Очевидно, что оба эти эффекта взаимосвязаны и обусловлены термическим фактором. Полученные данные о химическом составе и ИК-спектроскопических свойствах исследованных костей дают возможность рассчитать средние эмпирические формулы присутствующего в них биоапатита: 1) черепа – Ca10[P5.62C0.38O24](OH)1.2(CO3)0.2; 2) челюсти – Ca10[P5.71C0.29O24](OH)1.35(CO3)0.18; 3) трубчатые кости – Ca10[P5.65C0.35O24] (OH)1.53 (CO3)0.06; 4) кальцинированные кости – Ca10[P5.88C0.12O24](OH)1.88.

Рис. 12 . Спектры ИК-поглощения в биоапатите кальцинированных костей

Из приведенных формул следует, что в случае сырых костей мы действительно имеем дело с карбонатапатитом АВ-типа, в котором среднее отношение компонент B/A варьируется от 1.61 в челюстных костях до 1.9 в черепных и до 5.83 в трубчатых. В кальцинированных костях биоапатит практически нацело представлен карбонатапати-том В-типа.

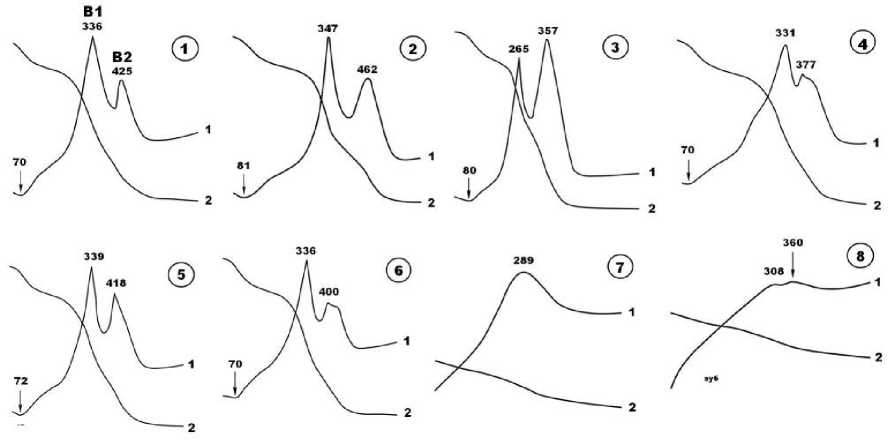

Органический матрикс

Присутствие органического вещества в сырых костях легко выявляется термическим методом. На полученных нами кривых нагревания (рис. 13) в диапазоне 20–600°С зарегистрированы все три характерные для костей термические эффекты (табл. 6): 1) эндотермический пик А с экстремумом при 60– 80°С, обусловленный низкотемпературной дегидратацией кости с потерей веса 2.5–10% исходной массы; 2) преобладающий по интенсивности экзотермический пик В1 с экстремумом при 330–355°С, сопровождающийся потерей веса в 6–13.5%; 3) экзотермический пик В2 с экстремумом при 400–462°С с потерей веса в 4–30%. Оба экзотермических эффекта отражают выгорание органического вещества, проявлены весьма четко, как это бывает у относительно молодых ископаемых костей (Смирнов и др., 2009). При дальнейшем нагревании происходит декар-бонатизация биоапатита с переходом гид-роксилкарбонатапатита в гидроксилапатит и выделением СО 2 , что на кривых нагревания проявляется в эндоэффекте с максимумом 750–800°С.

Зубы, в отличие от костей, характеризуются на кривых нагревания слабо выраженными и нечетко разделяющимися экзоэффектами с максимумами в диапазоне 289–360°С с минимальной потерей веса в 0.3–3%. Это объясняется на порядок более низким содержанием в зубных костях органического вещества.

Оценки содержания коллагена в сырых костях, по данным термического анализа, составляют: размах = 15.19–35.82 вес. %; среднее ± СКО = 27.86 ± 8.32 (30%). Оценка содержания коллагена в сырых костях, по данным химического анализа, несколько отличается: размах = 13.12–27.52 вес. %; среднее ± СКО = 21.71 ± 4.47 (21%). То есть данные химического анализа систематически ниже данных ДТА в среднем на 22%. Отношение данных ХА/ДТА = 0.82 ± 0.2. Парная корреляция между данными ДТА и ХА = 0.77, что указывает на хорошую их сходимость. В целом, полученные данные свидетельствуют о хорошей сохранности органического матрикса в сырых костях.

В кальцинированных костях коллаген практически не выявляется. На кривых нагревания таких костей иногда отмечается только незначительный по интенсивности эндотермический эффект с максимумом в диапазоне 750–800°С, что обусловлено де-карбонатизацией карбонат апатита В-типа. Этот факт свидетельствует о том, что кальцинированные кости претерпевали отжиг до температуры 800°С, но выдерживались при этой температуре относительно недолго, что и обеспечило сохранение в них реликтов структурного СО 3 .

Рис. 13 . Типичные результаты термического анализа исследованных сырых костей: 1, 2 – череп; 3, 4 – челюсть; 5, 6 – трубчатые кости; 7, 8 – зубы

Таблица 6 . Результаты термического анализа исследуемых костей

|

Анатомическая привязка |

Эндотермический эффект |

Экзоте эфф |

рмический ект В1 |

Экзотермический эффект В2 |

Отношение интенсивностей I bi /I b2 |

||

|

T°C |

Потеря веса, % |

T°C |

Потеря веса, % |

T°C |

Потеря веса, % |

||

|

Фрагменты черепа |

70 |

4.06 |

336 |

10.01 |

425 |

10.38 |

2.76 |

|

70 |

4.0 |

338 |

10..23 |

418 |

8.09 |

2.5 |

|

|

78 |

4.93 |

342 |

12.58 |

448 |

11.95 |

2.55 |

|

|

80 |

4.8 |

344 |

13.42 |

462 |

14.1 |

2.17 |

|

|

74 |

4.45 |

340 |

12.84 |

445 |

13.07 |

1.87 |

|

|

70 |

4.06 |

336 |

10.01 |

425 |

10.38 |

2.76 |

|

|

64 |

4.23 |

355 |

9.62 |

401 |

7.81 |

2.32 |

|

|

77 |

4.65 |

340 |

11.7 |

435 |

12.37 |

1.28 |

|

|

81 |

5.71 |

347 |

11.66 |

462 |

14.09 |

1.81 |

|

|

77 |

4.91 |

344 |

12.06 |

449 |

12.92 |

2.27 |

|

|

71 |

4.25 |

336 |

6.87 |

420 |

6.34 |

3.04 |

|

|

Среднее ± СКО |

74 ± 5 |

4.55 ± 0.52 |

342 ± 6 |

11.08 ± 1.96 |

435 ± 19 |

11.05 ± 2.66 |

2.3 ± 0.5 |

|

Фрагменты челюсти |

80 |

5.44 |

265 |

15.2 |

357 |

18.8 |

0.91 |

|

61 |

6.79 |

263 |

17.88 |

381 |

26.65 |

0.65 |

|

|

94 |

5.41 |

338 |

10.29 |

410 |

16.31 |

0.88 |

|

|

70 |

3.28 |

331 |

8.78 |

377 |

7.79 |

2.4 |

|

|

75 |

4.41 |

339 |

12.41 |

424 |

11.78 |

2.12 |

|

|

77 |

2.42 |

334 |

6.03 |

386 |

3.98 |

2.86 |

|

|

Среднее ± СКО |

76 ± 11 |

4.62 ± 1.59 |

312 ± 37 |

11.76 ± 4.33 |

389 ± 24 |

14.22 ± 8.15 |

1.64 ± 0.94 |

|

Фрагменты трубчатых костей |

80 |

9.61 |

269 |

31.38 |

353 |

29.89 |

1.16 |

|

72 |

4.17 |

339 |

10.72 |

418 |

7.52 |

1.66 |

|

|

70 |

3.25 |

336 |

7.1 |

400 |

6.97 |

3.86 |

|

|

Среднее ± СКО |

74 ± 5 |

5.68 ± 3.44 |

315 ± 40 |

16.4 ± 13.1 |

390 ± 33 |

14.79 ± 13.08 |

2.23 ± 1.44 |

|

Зубы |

Не обнаружен |

308 |

1.33 |

360 |

0.32 |

1.33 |

|

|

« |

289 |

2.79 |

Не обн. |

Не опр. |

|||

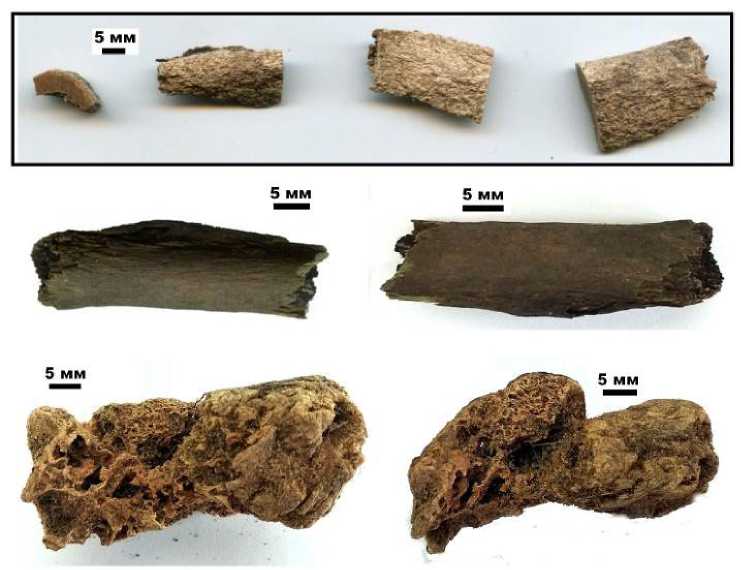

Выделение костного коллагена из исследуемых костей осуществлялось методом химической деминерализации, в результате которой было получено костное органическое вещество с выходом из сырых костей в пределах 27.95 ± 6.89 вес. %. Очевидно, что полученный результат лишь немного уступает современным костям. Выделенный из сырых костей коллаген (рис. 14) хотя и характеризуется бурым цветом, обнаруживает неплохую сохранность фибрилло-волокнистых структур, что тоже свойственно относительно молодым ископаемым костям.

Для кальцинированных костей получен выход органического вещества на порядок меньший – 3.98 ± 2.39 вес. %. В продуктах деминерализации наблюдаются лишь реликты сильно разрушенного коллагена.

Элементный состав коллагена в сырых костях анализировался методом газовой хроматографии. Полученные данные по образцам оказались довольно близкими (мас. %): C = 44.82 ± 1.18; N = 13.93 ± 1.07; H = 6.63 ± 0.25; C/Nат = 3.76 ± 0.21. В результате аминокислотного анализа в этом коллагене было выявлено 15 белковых аминокис- лот (АК), многие из которых представлены обоими (L, D) энантиомерами (табл. 7).

Валовое содержание АК варьируется в диапазоне 729.96 ± 100.05 мг/г, что вполне соответствует ископаемым костям средневекового возраста. Групповые содержания АК во всех исследованных анатомических разновидностях сырых костей однообразно снижаются в последовательности алифатические > гетероциклические > кислые > гидроксильные > ароматические > основные > серосодержащие, что совпадает с принципиальной последовательностью в коллагеновых белках и аналогичными последовательностями, установленными для ископаемых костей в диапазоне от палеолита до современности.

Примечание. СЧ – современный человек, ТИТ – тоболо-иртышский тюрок, средневековье, юг Красноярского края; УПС – Усть-Полуйское святилище, поздний железный век, Салехард; БЧ – байгаринский человек, мезолит, Западная Сибирь; УИЧ – усть-ишимский человек, палеолит, Западная Сибирь.

Рис. 14 . Костный коллаген, выделенный из фрагментов черепов (а–г), трубчатых костей (д–ж) и позвонка (з)

Таблица 7 . Содержание аминокислот в коллагене ископаемых человеческих костей, вес. %

|

Аминокислоты |

Эталонный коллагеновый белок |

Чежтыягский могильник |

Череп СЧ |

Кость ТИТ |

Кости в УПС |

Кость БЧ |

Кость УИЧ |

||

|

Череп |

Челюсть |

Трубчатая кость |

|||||||

|

Глицин |

22.46 |

24.26 |

24.46 |

24.54 |

26.03 |

26.5 |

25.6– 26.29 |

27.12 |

29.2 |

|

Аланин |

7.86 |

10.51 |

10.64 |

9.94 |

10.39 |

11.21 |

10.99– 11.84 |

11.41 |

12.57 |

|

Валин |

3.45 |

2.94 |

2.72 |

2.66 |

2.64 |

2.95 |

2.67–2.75 |

2.71 |

1.72 |

|

Лейцин |

2.78 |

4.0 |

3.94 |

3.76 |

4.11 |

4.21 |

3.7–4.28 |

4.02 |

3.89 |

|

Изолейцин |

1.43 |

1.36 |

1.13 |

1.22 |

1.09 |

1.25 |

1.01–1.12 |

1.07 |

0.49 |

|

Аргинин |

8.64 |

Не опр. |

|||||||

|

Группа алифатических АК |

46.62 |

43.07 |

42.89 |

42.12 |

44.26 |

46.12 |

43.97– 46.48 |

46.33 |

47.87 |

|

Фенилаланин |

2.95 |

2.54 |

2.51 |

2.4 |

3.06 |

3.33 |

2.13–2.85 |

2.48 |

3.33 |

|

Тирозин |

0.86 |

2.12 |

1.61 |

2.62 |

0.59 |

0 |

0–0.18 |

0.06 |

0 |

|

Группа ароматических АК |

3.81 |

4.66 |

3.52 |

5.02 |

3.65 |

3.33 |

2.13–3.03 |

2.54 |

3.33 |

|

Серин |

3.37 |

4.75 |

4.89 |

5.13 |

4.85 |

5.7 |

4.13–5.21 |

4.64 |

4.52 |

|

Треонин |

1.99 |

2.4 |

2.38 |

2.43 |

1.97 |

2.57 |

2.22–2.54 |

2.36 |

1.55 |

|

Группа гидроксильных АК |

5.36 |

7.15 |

7.27 |

7.56 |

6.82 |

8.27 |

6.35–7.75 |

7.0 |

6.07 |

|

Лизин ( группа основных АК ) |

3.54 |

4.36 |

3.27 |

4.79 |

3.43 |

1.62 |

3.13–4.41 |

3.61 |

3.5 |

|

Аспарагиновая кислота |

4.15 |

5.56 |

5.05 |

5.41 |

5.61 |

5.6 |

5.87–6.26 |

6.01 |

3.78 |

|

Глутаминовая кислота |

9.93 |

9.3 |

10.51 |

8.99 |

10.02 |

9.58 |

9.3–10.27 |

9.94 |

7.86 |

|

Группа кислых АК |

14.08 |

14.86 |

15.56 |

14.4 |

15.63 |

15.18 |

15.17– 16.53 |

15.95 |

11.64 |

|

Пролин |

13.47 |

15.29 |

15.48 |

15.22 |

15.09 |

14.84 |

15.01– 15.6 |

15.34 |

16.61 |

|

Оксипролин |

11.74 |

8.76 |

10.43 |

9.15 |

9.01 |

9.39 |

9.39–9.81 |

9.6 |

10.87 |

|

Гиспидин |

0.69 |

Не опр. |

|||||||

|

Группа гетеро-цик-лических АК |

25.9 |

24.05 |

25.99 |

24.37 |

24.1 |

24.23 |

24.4– 25.41 |

24.94 |

27.48 |

|

Метионин ( группа серусодер-жащих АК ) |

0.69 |

1.85 |

0.98 |

1.68 |

1.74 |

1.05 |

0–0.16 |

0.63 |

0 |

Палеоэкологические изотопные индикаторы

Изотопный состав углерода, кислорода и азота определялся в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Измерения производились методом проточной масс-спектрометрии в режиме постоянного потока гелия (CF-IRMS) на масс-спектрометре Delta V Advantage, соединенным через газовый коммутатор Confo IV с элементным анализатором Flash EA 1112, в котором производилось сжигание образцов при 1000°С. Для измерений использовался СО 2 и N 2 . Значения

δ13С даны в ‰ относительно стандарта PDB, δ18O относительно стандарта SMOW, а δ15N относительно воздуха атмосферы (Air). Точность определения изотопного состава, равная ± 0.15‰ (1σ), контролировалась анализом международного стандарта USGS-40 (L-Glutamic acid) и лабораторного стандарта Acetanilide (C 8 H 9 NO).

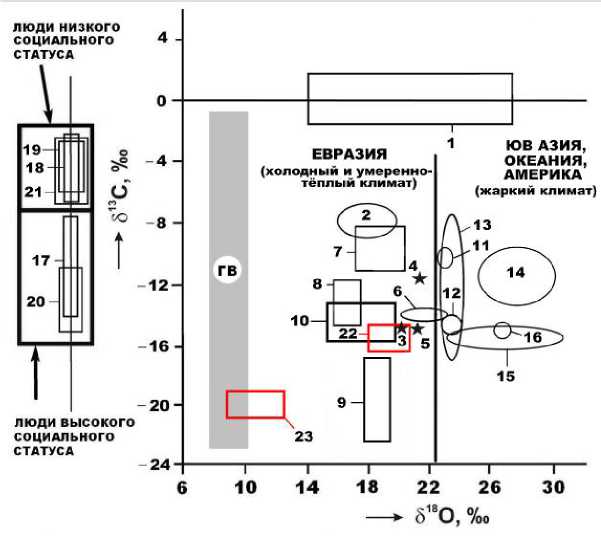

Полученные для сырых костей изотопные характеристики биоапатита варьируются в узких пределах, практически не различаясь в анатомических разностях (‰): δ13C = –15.41 ± 1.58‰; δ18O = 17.48 ± 2.63‰ (рис. 15).

Рис. 15 . Вариации изотопного состава карбонатных С, О в биоапатите ископаемых костей на фоне некоторых типов экзогенного карбонатного вещества: 1 – фанерозойские морские осадочные карбонатолиты; 2 – карбонатные стяжения в современных аллювиальных осадках; 3 – усть-ишимский человек, палеолит; 4 – байгаринский человек, мезолит; 5 – тоболо-иртышский тюрок, средневековье; 6 – современные люди, Екатеринбург; 7, 8 – люди из погребений соответственно на территориях верховий р. Енисей (неолит–средневековье) и Северного Приангарья (бронзовый век– средневековье) – данные по коллекции С.М. Слепченко; 9 – люди из погребений на территории Усть-Полуйского археологического памятника, бронзовый–железный века; 10 – люди из курганных могильников на территории Европейского северо-востока, раннее средневековье; 11 – люди эпохи неолита; 12, 13 – люди эпох соответственно палеолита и мезонеолита; 14 – люди железного ве-ка–средневековья; 15, 16 – соответственно ископаемые гигантопитек и орангутан, южный Китай; 17, 18 – люди XI–XII вв. соответственно высокого и низкого социальных статусов, США, шт. Иллинойс; 19 – ирокезы XII–XIII вв.; 20, 21 – люди от V в. д. н. э. до XV в. н. э. соответственно высокого и низкого социальных статусов, Западная Европа; 22, 23 – позднесредневековые люди Вычегодско-Вымской земли, соответственно сырые и кальцинированные кости. ГВ – современные грунтовые воды. Поля соответствуют значениям среднее ± СКО. Привязка к литературным источникам информации приведена в (Силаев и др., 2019 1 )

Согласно этим данным, население Выче-годско-Вымской земли проживало в условиях умеренно-теплого влажного климата c изобилием пресных вод (малый климатический оптимум) в зоне таежных лесов, сочетавшихся с луговыми ландшафтами (Bocherens, 2003). Оценка по изотопнокалиброванной кривой среднегодовых температур дает для рассматриваемого случая среднегодовые температуры в диапазоне 0 … +10°С, что соответствует умереннотеплому и теплому климату. В сравнении с раннесредневековыми жителями на территории Повычегодья (Силаев и др., 20191) исследованные представители перми вычегодской обитали в гораздо более комфортной ландшафтно-климатической обстановке, а в рамках социальной иерархии близко одновременных населений Северной Америки и Западной Европы они соответствовали людям высокого социального статуса (преимущественно мясоедам).

В кальцинированных костях изотопные характеристики биоапатита оказались модифицированными, а именно сильно облегченными: δ13C = –21 … –19‰, δ18O = 9–12.5‰. Очевидно, что этот факт можно объяснить нагреванием костей при трупосожжении. Известно, что при сухой декарбонатизации происходит значительное изотопное облегчение карбонатного углерода в остаточном карбонатном веществе, коррелирующееся с температурой нагревания и скоростью де-карбонатизации (Силаев, Хазов, 2003). Именно это мы и наблюдаем на примере исследуемых кальцинированных костей.

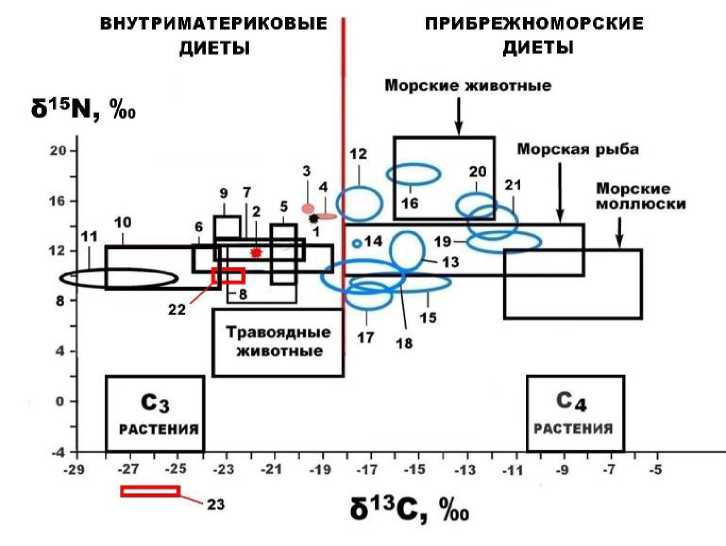

Судя по изотопным характеристикам органического вещества в сырых костях (‰) – δ13C = –23.3 ± 1.67, δ15N = 9.18 ± 2.42 (рис. 16), люди, чьи кости были обнаружены в исследованных могильниках, употребляли в пищу преимущественно мясо одомашненных животных, на что указывает сдвиг по изотопии углерода относительно растений с С3-типом фотосинтеза. Значительную долю их пищевого рациона составляли, вероятно, сельскохозяйственные растения.

Рис. 16. Изотопные характеристики костного коллагена: 1 – усть-ишимский человек, палеолит; 2 – байгаринский человек эпохи, мезолит; 3, 4 – люди эпохи мезолита, соответственно Румыния и Сербия; 5–7 – костный материал из могильников неолит-средневекового возраста на территории Центральной Сибири, соответственно Нефтепровод-1, Нефтепровод-2 (верховье Енисея) и Северное Приангарье (данные по коллекции С.М. Слепченко); 8 – люди из погребений на территории Усть-Полуйского археологического памятника; 9 – люди эпохи энеолита, Приднепровье, Украина; 10 – люди раннего средневековья на территории Повычегодья; 11 – современная речная рыба (зоофаги) Печорского бассейна; 12 – люди бронзового века, северо-западная прикаспийская степь; 13 – люди от мезолита до средневековья, Северное Причерноморье; 14–16 – люди от неолита до средневековья, дальневосточный регион России, соответственно Приморье-Черные Ворота, Приморье-группа могильников, о. Сахалин; 17 – люди XI–XII вв., США; 18 – люди от железного века до средневековья, дальневосточный регион России, р. Амур; 19 – ирокезы XII–XIII вв.; 20 – люди эпохи мезолита, Шотландия; 21 – люди эпохи мезолита, Дания; 22, 23 – позднесредневековые люди Вычегодско-Вымской земли, соответственно сырые и кальцинированные кости. Привязка к литературным источникам информации приведена в (Силаев и др., 2019 1 )

На это, в частности, указывает изотопное облегчение по азоту. Речная рыба в их диете играла гораздо меньшую роль по сравнению с раннесредневековым населением Повыче-годья. Если принимать в расчет вышеупомянутые изотопно-диетарные критерии социального расслоения в средневековых обществах, то и по изотопным характеристикам костного коллагена исследованные предста- вители перми вычегодской соответствовали людям высокого социального статуса. Можно предполагать, что именно качественный рацион питания обеспечивал особенно благоприятные условия существования людей на рассматриваемой территории.

В коллагене кальцинированных костей удалось проанализировать изотопный состав только углерода, что объясняет крайне низ- ким в них содержанием органического вещества. Полученные данные – δ13С = –26.12 ± 1.22 ‰ – свидетельствуют о существенном изотопном облегчении углерода, причиной чего послужил, очевидно, отжиг исходных сырых костей.

Заключение

С применением широкого комплекса современных минералогических, физикохимических и изотопных методов исследована представительная коллекция человеческих костей из семи могильников вычегодских пермян XI–XIV вв. Были исследованы фрагменты сырых и кальцинированных костей.

Проанализированные образцы сырых костей характеризуются хорошей сохранностью как компактной (пластинчатой с гаверсовой системой), так и губчатой (трабекулярно-ячеистой) костной ткани. Оценка ультрапористости костно-органического композита показала, что кости из средневековых могильников вычегодских пермян обнаруживают признаки аномальной деградации поровой наноструктуры, обусловленной переходом значительной части первичных нанопор в разряд пор субмикронной размерности, причина чего пока остается неизвестной.

Исследованные сырые кости характеризуются в среднем относительно низким содержанием иллювиированных минеральных примесей во всех анатомических разностях. При этом выявляется неестественное аномально-высокое содержание меди в черепных и челюстных костях, достигающее в среднем 4.5–8 мас. %. Эта аномалия, очевидно, обусловлена присутствием в захоронениях множества медных предметов и медьсодержащих металлических сплавов. Кальцинированные кости отличаются в 2.5–3 раза меньшим содержанием загрязняющих минеральных примесей при полном отсутствии признаков химической медной аномалии.

Биоапатит в исследованных сырых костях обнаруживает хорошую сохранность, соответствуя по атомному отношению Ca/P кар-бонатапатиту АВ-типа и согласуясь по этому признаку с биопатитом ископаемых костей позднежелезного века–средневековья. На таком фоне биоапатит в «кальцинированных» костях оказался в среднем менее кальцинированными, чем даже биоапатит в сырых костях из того же Чежтыягского могильника. То есть «кальцинированные», по мнению археологов, кости, прошедшие процедуру трупосожжения, фактически не являются кальцинированными и заслуживают для своего определения другого термина, например, термина «отожженные».

В составе исследованных костей обнаружены 55 микроэлементов, в том числе 12 элементов-эссенциалов, 18 физиологически-активных и 25 элементов-антибионтов, включая 14 лантаноидов. Отношение групповых концентраций ЭС/АБ изменятся от 21 до 37, что значительно превышает аналогичное отношение в ископаемых костях доголо-ценового возраста, подчеркивая гораздо лучшую сохранность в средневековых костях органического вещества. Средняя суммарная концентрация микроэлементов в сырых костях варьируется в пределах от 809 до 2304 г/т. В большинстве случаев эта концентрация соответствует археологическому возрасту костей, но в случае фрагментов черепов она оказалась аномально высокой и именно из-за аномально высоких концентраций некоторых элементов – Сu, Sn, Zn, Pb. Очевидно, что отмеченная аномалия может быть объяснена иллювиированием в кости металлов из изделий и украшений. Самой необычной геохимической особенностью исследованных костей является их аномальное обогащение золотом, серебром и платиноидами – палладием и родием. Обогащение благородными металлами можно объяснить эмиссией со стороны захороненных украшений, а вот для понимания причины феномена появления платиноидов в исследованных костях следует провести дополнительные исследования. Содержание микроэлементов в кальцинированных костях примерно соответствует среднему их содержанию в сырых костях, но при этом отношение групповых содержаний элементов эссенциалов и анти-бионтов в них ниже, чем в сырых костях в среднем на 22%. Понятно, что это обусловлено выгоранием в кальцинированных костях органического вещества.

Согласно рентгеноструктурным и ИК-спектроскопическим данным, биоапатит в исследованных костях характеризуется относительно низкой степенью кристалличности, что соответствует их средневековому возрасту. Но при этом обнаруживается несколько более высокая кристалличность биоапатита в черепных костях по сравнению с челюстными и трубчатыми. Кальцинированные кости отличаются гораздо более высокой кристалличностью биоапатита, что, очевидно, обусловлено их термической обработкой. Судя по ИК-спектрам, биоапатит в сырых костях представлен карбонатапатитом АВ-типа, а в кальцинированных костях зарегистрирован только карбонатапатит В-типа. Последнее тоже объясняется термическим воздействием.

Содержание коллагена в сырых костях, по данным химического анализа, лежит в пределах 21.71 ± 4.47 мас. %, что свидетельствует о хорошей сохранности костного органического матрикса. Выделенный из сырых костей коллаген хотя и характеризуется бурым цветом, обнаруживает неплохую сохранность фибрилло-волокнистых структур. В его составе выявлено 15 белковых аминокислот, многие из которых представлены обоими (L, D) энантиомерами. Валовое содержание аминокислот варьируется в диапазоне 729.96 ± 100.05 мг/г, что соответствует ископаемым костям средневекового возраста. Групповые содержания аминокислот во всех исследованных анатомических разновидностях костей однообразно снижаются в последовательности алифатические > гетероциклические > кислые > гидроксильные > ароматические > основные > серосодержащие. Эта последовательность вполне совпадает с принципиальной последовательностью групп в коллагеновых белках и с аналогичными последовательностями, установленными нами для ископаемых костей в диапазоне от палеолита до современности. В кальцинированных костях коллаген практически не выявлен. Судя по кривым нагревания, такие кости претерпевали отжиг до температуры 800°С.