Косторезные изделия Янковской культуры (по материалам поселения Черепаха-7)

Автор: Руденко Максим Константинович

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 1 (55), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного анализа косторезных изделий янковской культуры поселения Черепаха-7. Автором представлена развернутая классификация изделий, основанная на зафиксированных морфологических признаках предметов, которая с учетом этнографических параллелей орудий и результатов функциональной диагностики следов их сработанности иллюстрирует, что костяные орудия были задействованы в самых разных сферах хозяйственно-производственной деятельности на территории поселения. Технологические характеристики изученных артефактов демонстрируют наличие традиционных этапов косторезного производства в технологическом наборе рассматриваемого населения: от отбора сырья и его подготовки до окончательного оформления изделий. На основании пространственной локализации орудий предпринята попытка проследить функциональные зоны на территории поселения.

Эпоха палеометалла, янковская культура, черепаха-7, косторезные изделия, комплексный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170175971

IDR: 170175971 | УДК: 903.21 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-1/21-21-36

Текст научной статьи Косторезные изделия Янковской культуры (по материалам поселения Черепаха-7)

Одним из основных источников информации, «зеркалом», отражающим характер, а также специфику хозяйственной и производственной деятельности первобытных обществ, являются остатки материальной культуры, обнаруживаемые в процессе археологических раскопок древних стоянок и поселений. Комплексный анализ данных артефактов позволяет довольно подробно реконструировать палеоэкономи-ческий компонент системы жизнеобеспечения этих обществ [10, c. 12–13].

При обращении к результатам исследований в области построения экономической модели насельников территории южной части Приморского края в I тыс. до н. э. – представителей янковской культуры эпохи палеометалла – слабо разработанным в них видится вопрос о месте косторезных изделий и косторезного дела в целом. За почти 140-летний период изучения культуры (первые памятники которой были обнаружены еще в последней четверти XIX в.) был достигнут целый ряд значимых результатов в области изучения как экономического компонента, так и системы жизнеобеспечения в целом. Несмотря на это, исследование костяных артефактов преимущественно сводилось к их формально-типологическому определению и, в меньшей степени, к технологическому анализу [1, с. 58–148]. Результатов более детальных исследований, основанных на комплексном подходе к изучению археологических источников, не опубликовано.

Сложившуюся ситуацию можно объяснить рядом причин. Во-первых, число исследователей, чье внимание привлекала бы эта область, невелико, а их физические и временные возможности ограничены, так как зачастую поле их деятельности довольно широко. Во-вторых, доступный археологический ресурс проводимых исследований (костяные артефакты с памятников рассматриваемой культуры) составлял немногочисленные коллекции [1, с. 58–148], что напрямую влияло на исследовательский интерес к указанной проблеме и, соответственно, степень ее разработанности. Такая ситуация обусловлена высоким уровнем кислотности почв рассматриваемого региона, что крайне негативно сказывается на сохранении органического материала. Своего рода оазисом для исследователей костяной индустрии янковцев выступали и продолжают выступать раковинные кучи – остатки человеческой жизнедеятельности в виде обширных скоплений раковин морских моллюсков, являющиеся более благоприятной средой для сохранения органических материалов. В их заполнении, помимо самих раковин, встречаются кости рыб, морских и наземных животных, разбитая глиняная посуда, обломки, реже целые орудия и другие артефакты [1, c. 177–214]. В настоящее время количество памятников янковской культуры с подобными антропогенными образованиями, на которых проводились раскопки, заметно увеличилось [9], что позволяет вновь обратиться к изучению поставленной проблемы.

Характерная черта янковских памятников – наличие раковинных куч и обилие в них остеологического материала – была отмечена еще М.И. Янковским [13, с. 15–16]. Он, как и последующие исследователи первого этапа изучения культуры (1880–1953 гг.), в числе которых И.С. Поляков, В.П. Маргаритов, В.К. Арсеньев, А.И. Разин, Л.Н. Иваньев, в основном акцентировал внимание лишь на формальном описании костяного инвентаря и его рассмотрении в рамках построения предположений о хозяйственно-производственной стороне жизни янковцев [13, с. 8–45].

Огромный качественный скачок в изучении рассматриваемой культуры был осуществлен в 1950-е – 1980-е гг. В этот период проводились систематические планомерные археологические исследования, связанные с деятельностью А.П. Окладникова, Г.И. Андреева, Ж.В. Андреевой, Д.Л. Бродянского, Н.А. Кононенко и др. На фоне признания в середине ХХ в. костяных артефактов полноценным археологическим источником и выхода в свет фундаментальных работ отечественных и зарубежных авторов по проблеме комплексного изучения косторезного дела древнего населения [2, с. 8–28] в исследованиях материальной базы янковских поселений стало уделяться куда большее внимания изделиям косторезного дела. Исследователями были составлены довольно подробные формально-типологические классификации костяных артефактов, сделан акцент на технологических приемах изготовления инвентаря, проведены остеологические исследования по определению видового разнообразия пищевой ресурсной базы и его отражения в изготовлении орудий и пищевой утилизации [1].

Этап изучения культуры, охватывающий период с 1990-х гг. до конца 2000-х гг., характеризуется затишьем в изучении косторезного дела янковцев. Вновь проявившийся интерес к исследованию рассматриваемой культуры в 2010-х гг., напрямую связанный с расширением и массовым накоплением ее материальной базы, отразился и на изучении косторезных изделий. В относительно небольшом количестве публикаций внимание авторов сконцентрировано преимущественно на следующих аспектах: анализ остеологических коллекций древних поселений в рамках изучения хозяйственной жизни [17] и палеодиеты янковцев [21]; изучение отдельно взятых сфер хозяйственно-производственной жизни древнего населения [15]; формально-типологическое определение орудий в рамках публикации результатов полевых исследований [9].

Актуальность и перспективность комплексного подхода к рассматриваемой проблеме на современном этапе изучения культуры явно продемонстрирована в работе Н.А. Дорофеевой, в которой приведены сведения о ранее неизвестных костяных орудиях янковской культуры [5].

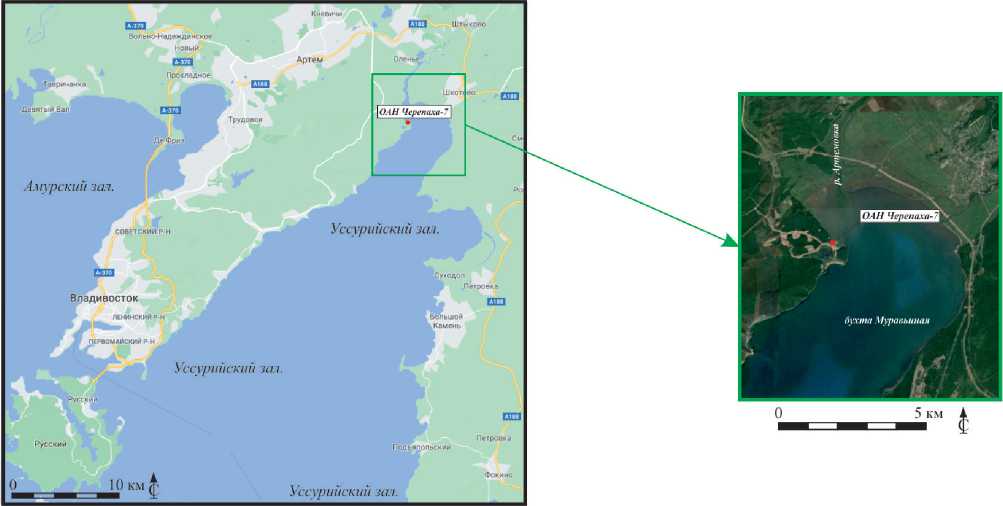

Приведенные результаты исследований ярко иллюстрируют необходимость обращения более пристального внимания исследователей к указанной проблеме, а именно к устранению пробелов в типологической номенклатуре инвентаря, технико-технологическом аспекте индустрии, а также к максимально достоверному функциональному определению орудий, что в совокупности позволит более детально реконструировать компоненты палеоэкономической модели янковцев. В этой связи довольно информативным и перспективным видится комплексное исследование массовой коллекции предметов косторезного дела (136 экз.) полностью раскопанного поселения янковской культуры Черепаха-7, расположенного в северо-западной части Уссурийского залива на побережье бухты Муравьиной (Рис. 1) [12]. Целью данного исследования является введение в научный оборот ранее не опубликованных в полном объеме результатов типологического, технологического и функционального изучения косторезных изделий с поселения Черепаха-7.

При построении типологической классификации, выявлении технологических характеристик рассматриваемых артефактов, а также определении их функционального назначения, атрибуция которого основана на фиксации и интерпретации макроследов износа рабочей поверхности, использовались опубликованные результаты анализа костяного инвентаря рассматриваемой культуры [1; 13; 14], работы методического характера [2; 3; 6; 20], публикации, посвященные результатам экспериментально-трасологических исследований костяного инвентаря, в которых подробно описаны характерные признаки отдельных категорий инвентаря и методы их фиксации [4; 8; 11], этнографические сведения [20].

По результатам типологического анализа артефактов рассматриваемой коллекции была выстроена следующая классификация: набор –

Рис. 1. Географическая характеристика расположения объекта археологического наследия Черепаха-7

категория – группа – подгруппа. Наборы – объединения артефактов по их предполагаемому назначению: 1) утилитарный набор – орудия, задействованные в хозяйственной и производственной деятельности населения; 2) неутилитарный набор – детали одежды, предметы знаковой и символической деятельности; 3) набор, объединяющий неидентифицируемые изделия, обломки и отходы производства. Категории – предметы одного функционально-хозяйственного назначения. В группы объединены изделия со схожими особенностями морфологии – связанные между собой, наиболее значимые и существенные конструктивные элементы. Подгруппы выделены на основании разнообразия в высотно-широтных показателях или в отдельных элементах изделий, не меняющих их морфологии в целом.

Приведенная классификация, дополненная результатами функциональных определений орудий (интерпретация зафиксированных при небольшом увеличении лупой (2/6х) следов сработанности на поверхности изделий – выщер-бленности, царапины и мелкие риски, характер заполировки), не только позволяет проследить сферы деятельности, в которых были задействованы костяные изделия, но и упрощает их сопоставление с опубликованными результатами комплексного анализа каменного инвентаря рассматриваемого памятника [16]. Данный подход дает возможность более детально и информативно реконструировать систему жизнеобеспечения на поселении Черепаха-7.

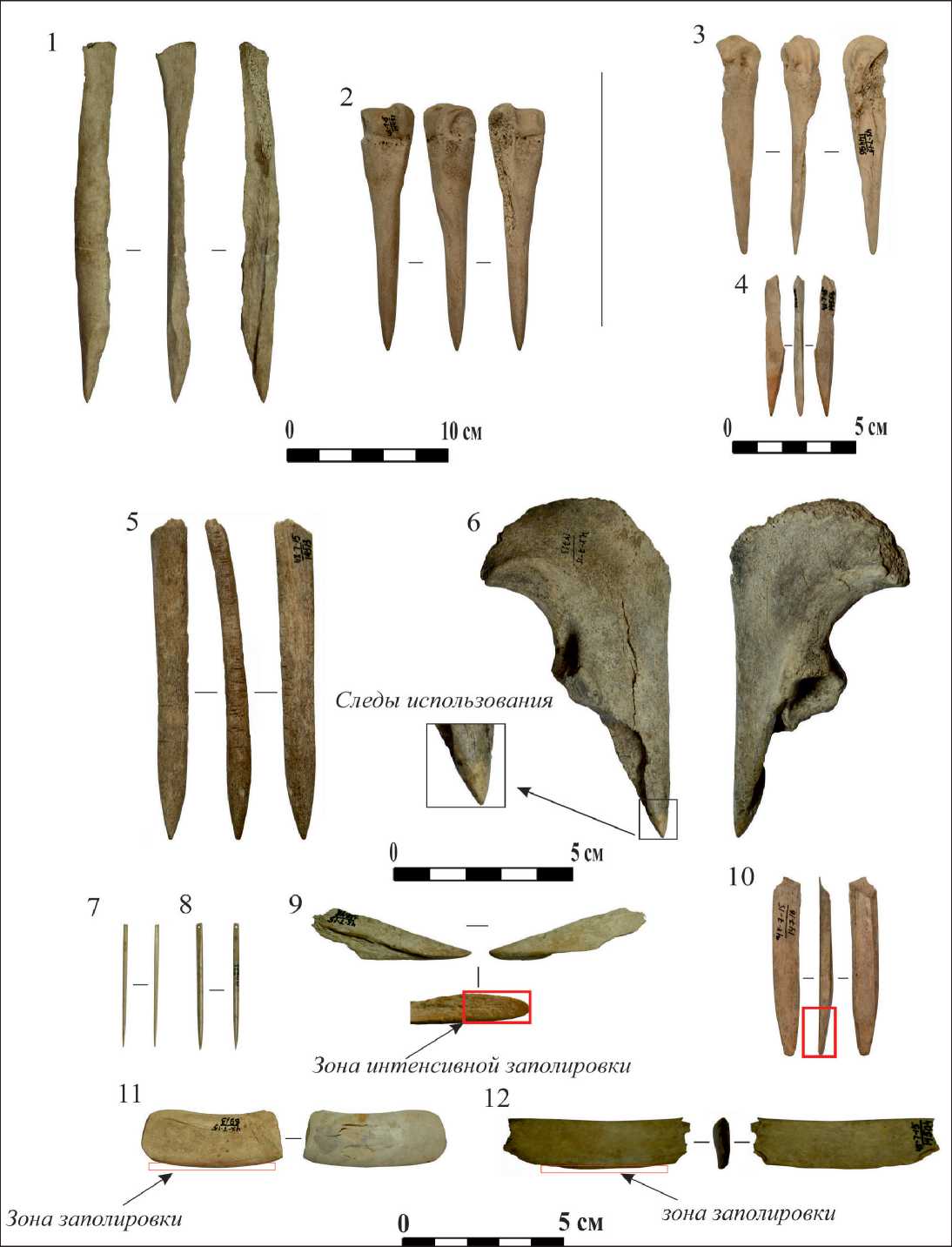

К утилитарному набору отнесено 82 экз. (60,3%) артефактов от рассматриваемой коллекции. Среди них самой многочисленной категорией являются проколки (шилья) – 34 экз. (42% артефактов от рассматриваемого набора), предметы, задействованные в изготовлении различных изделий из шкур и кож, а именно в проделывании или расширении в них отверстий, в которые могли пропускать нить, бечевку, ремешок и т.п. [6, c. 103–104]. Объединяющий конструктивный элемент изделий – остро заточенное жальце, оформленное строганием и шлифованием. Внутри категории по размерным показателям выделен следующий ряд групп:

-

1. Крупные проколки – 4 экз. (3 целых и 1 обломок), которые в зависимости от конструктивных элементов использованного для их изготовления сырья поделены на следующие подгруппы:

-

– проколки (Рис. 2: 1) – 2 экз. (17 х 1,9 х 0,9 и 23,5 х 2,2 х 0,9 см), выполненные из грубо рас-

- колотых берцовых костей, на одной из которых зафиксированы следы оббивки (грубые угловатые фасы по краю изделия). К этой же подгруппе отнесен крупный обломок жальца проколки (3,2 х 1,6 х 0,8 см), расколотый на три части;

– проколка (14,8 х 5,5 х 2,8 см) (Рис. 2: 6), выполненная из локтевой кости крупного парнокопытного животного;

-

2. Проколки средних размеров – 11 экз. (от 10,1 х 1,1 х 0,3 до 13,2 х 2,5 х 1,4 см), которые по наличию и отсутствию отдельных элементов оформления поделены на две подгруппы:

– проколки, выполненные из трубчатых костей с частично или полностью сохранившимся эпифизом, с округлым поперечным сечением (5 экз.) и инструмент из продольно расщепленной трубчатой кости без эпифиза с односторонне-вогнутым поперечным сечением (Рис. 2: 2);

– проколки с горизонтальными насечками на гранях, выполненные из расколотых трубчатых костей с частично сохранившимся эпифизом (5 экз. – 4 целых и 1 обломок) (Рис. 2: 5), с близким к округлому либо односторонне-вогнутым поперечным сечением, а также из реберной кости (1 экз. – обломок);

-

3. Маленькие проколки – 18 экз., по характеру сырья, использованного для их изготовления, поделены на следующие подгруппы:

– инструменты из расколотых трубчатых костей с полностью или частично сохранившимся эпифизом, с округлым или односторонне вогнутым поперечным сечением и со следами шлифовки (Рис. 2: 3) – 6 экз., размерами от 7,2 х 1,1 х 0,6 см до 8,4 х 1,6 х 0,9 см;

– проколки из обломков расколотых костей удлиненной формы, размерами от 4,8 см в длину и от 0,3 до 0,6 см в ширину – 12 экз. (Рис. 2: 4), с близким к округлому (4 экз.) и многогранным сечением тела (8 экз.).

Различия в размерных показателях изделий данной категории свидетельствуют о том, что на поселении обрабатывались как толстые, так и тонкие кожи, специфика которых требовала соответствующего набора инвентаря.

На жальцах большинства проколок были выявлены следы сработанности: скругленные кончики и осветленные участки с яркой, жирной заполировкой, характерные для изделий, использовавшихся при обработке мягкого материала, например, кожи [4; 12]. Зафиксированные следы подтверждают отнесение рассмотренных изделий к категории проколок.

Рис. 2. Костяной инвентарь: 1–6 – проколки; 7–8 – иглы; 9–10 – лощила; 11–12 – скребки

С кожевенном делом и шитьем, помимо вышеописанных проколок, связаны схожие по кинематике движения, но слишком хрупкие для прокалывания даже тонких шкур, удлиненные хорошо заполированные иголки с просверленным ушком и округлым поперечным сечением – 11 экз. (13,6% от набора), среди которых 9 обломков и 2 целых предмета (Рис. 2: 7–8). Размерные показатели целых изделий – 4,1 х 0,15 и 5,2 х 0,2 см, d ушка = 0,1 см. Весьма оригинальной в исполнении является иголка, выполненная из шипа ската-хвостокола, удлиненно-вытянутой формы с уплощенно овальным поперечным сечением у тела и близким к округлому у острия, с просверленным ушком d = 0,1 см, размерами 8,1 х 0,4 х 0,15 см.

В следующую категорию отнесены скребки (Рис. 2: 11–12) – 2 экз. (2,5% от набора) – орудия для обработки шкур и выделки кож: мездрения, сгонки волоса, размягчения и т.п. [6, c. 100–103]. Объединяющим признаком выступает дугообразное приостренное лезвие со скругленной от работы кромкой. Первое изделие выполнено на обломке ребра (5,4 х 1,4 х 0,3 см), а второе – из продольно расщепленной части клыка кабана (4,7 х 1,9 х 0,4 см), обработанного строганием и абразивом. На дугообразных лезвиях орудий зафиксированы следы сработанности в виде скругленной кромки, вдоль которой на внутренней (вогнутой) стороне прослеживается осветленный участок с неравномерной, перпендикулярной длиной оси орудия жирной заполировкой. Данные следы характерны для работы по мягкому материалу [12]. Основываясь на экспериментальных данных о технологии мездрения шкуры [12], зафиксированных морфологических признаках, выявленных следах сработанности можно с большой вероятностью говорить о данных орудиях как о скребках.

Категория лощил – орудий, предназначенных для уплотнения лицевой стороны кожи, что придает ей блеск, прочность и большую водонепроницаемость [6, c. 100–103] – представлена 3 экз. (3,7% от набора): 5,1 х 1,4 х 0,9 см; 5,6 х 0,7 х 0,9 см; 13,7 х 1,2 х 0,6 см. Объединяющим признаком изделий данной категории выступает уплощенная рабочая часть со скругленной кромкой, на которой отчетливо прослеживается более интенсивная заполировка, чем на остальной поверхности изделий. Орудия выполнены из расколотых трубчатых костей, подработанных шлифованием.

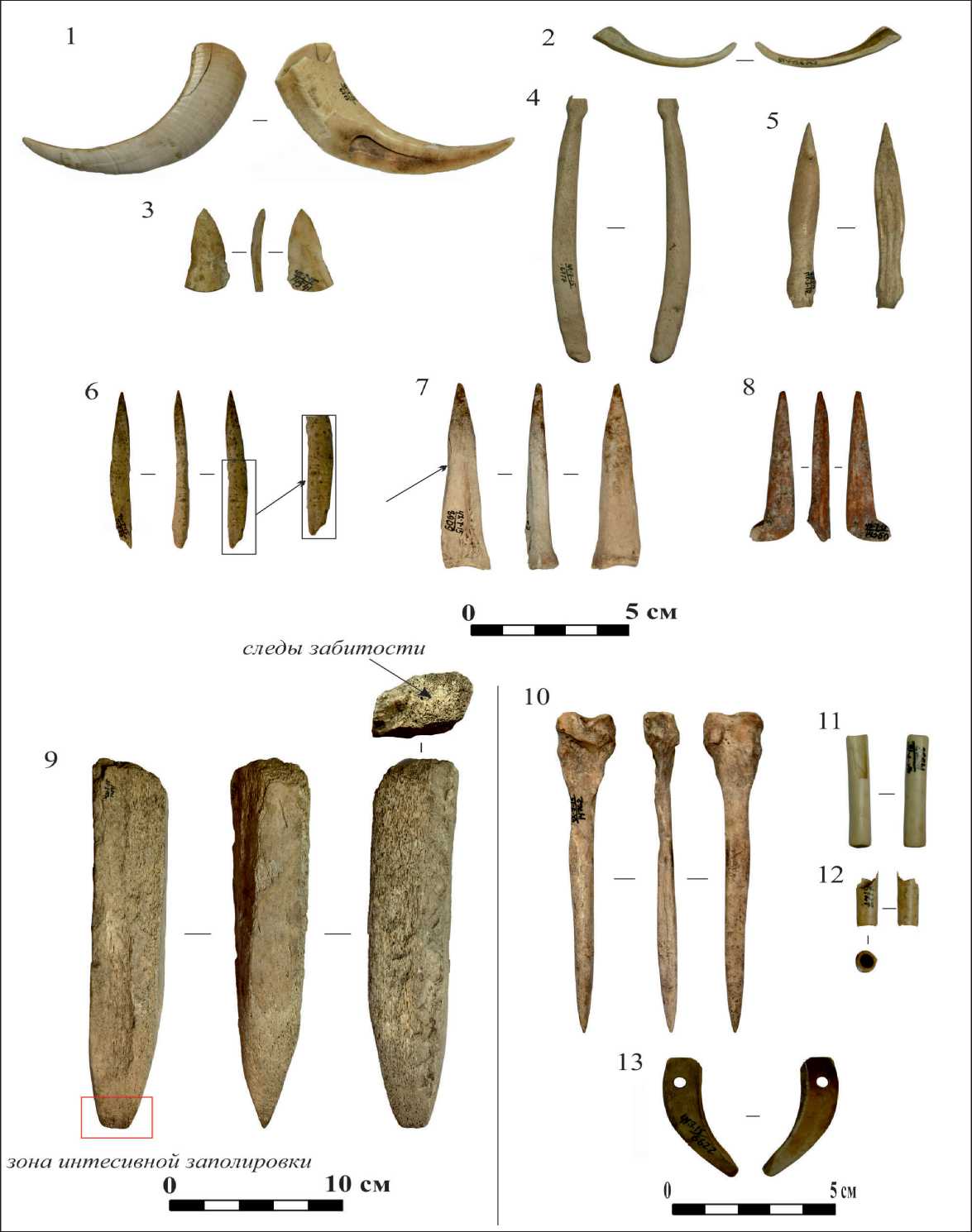

Ножи – изделия с заточенным режущим продольным краем [6, c. 96–97] – выполнены из продольно расщепленных или частично расколотых клыков кабана, подправленных абразивом. К категории отнесено 9 экз. (11,1% от набора) (Рис. 3: 1), размеры которых укладываются в показатели 4,1 (длина лезвия) х 4,3 (от края рукояти до лезвия) х 0,6 см до 6,8 х 6 х 0,9 см. Функциональные следы локализованы вдоль кромки, на внутренней стороне клыка, где прослеживается узкая (до 0,15 см), ярко выраженная линия заполировки с мелкими рисками, параллельными рабочей поверхности. Известные результаты экспериментально-трасологических исследований подобных изделий свидетельствуют о том, что данные ножи применялись «для чистки и потрошения рыбы, чистки шкур от остатков мягких тканей и т.д.» [8; 6, с. 97–98].

Во всем проанализированном наборе по морфологическим признакам определен только один (0,7% от набора) наконечник стрелы (3 х 1,2 х 0,3 см) (Рис. 3: 3) со специально оформленным насадом для закрепления в тонком древке стрелы, предназначенной для дистанционного поражения цели [6, c. 56]. Наконечник подтреугольной формы, слегка изогнутый у основания, с характерным многогранным поперечным сечением. Выполнен из обломка клыка кабана. Основным приемом обработки выступало строгание, следы от которого отчетливо видны на лезвии, жале и боковых выемках, отделяющих тело наконечника от насада.

Категория составных рыболовных крючков – орудий, связанных с индивидуальным способом рыбной ловли на удочку [6, c. 91] – представлена 9 экз. (11,1% от набора). В числе этой категории: жальца (Рис. 3: 2) – 6 экз., размерами от 3 х 0,4 х 0,2 см до 4,7 х 0,5 х 0,3 см, с дугообразным поддевом без бородки и уплощенным местом крепленья к цевью, выполненные из расколотых частей клыков кабана, обработанных строганием и абразивом; цевья (Рис. 2: 4) – 3 экз. (1 целый и 2 обломка) удлиненно-вытянутой формы с округлым либо односторонне вогнутым поперечным сечением и оформленной головкой для крепления лесы, выполненные из обломков трубчатых костей, оформленных строганием и шлифованием. Стержень целого цевья (10,1 х 0,8 х 0,3 см) слегка скруглен.

В эту же категорию отнесены удлиненно-вытянутые изделия со следами привязывания в виде параллельных неглубоких бороздок (0,1–

Рис. 3. Костяной инвентарь: 1 – нож; 2 – жальце рыболовного крючка; 3 – наконечник стрелы; 4 – цевье рыболовного крючка; 5 – наконечник гарпуна; 6–8 – наконечники метательных орудий;

9 – долото; 10 – шпилька; 11–12 – бусины; 13 – подвеска

0,2 см), локализованных отдельными участками на трех из четырех условных сторонах предмета – 3 экз. (3,7% от набора), из которых 1 целый и 2 обломка. Противоположный участок без следов фиксации, вероятно, выступал местом крепления к древку или подобному составному элементу. Для целого орудия (6,2 х 0,7 х 0,4 см) характерными элементами выступают прио-стренное жало с округлым поперечным сечением и массивный торец со слегка скругленной кромкой подтреугольный в поперечном сечении (Рис. 3: 6). Следы от веревки или шнура занимают половину предмета от торца и представляют собой два участка (1,5 см и 0,3 см), выступающих над всей поверхностью изделия (результат археологизации орудий – влияние кислотности почв [5, c. 75]), плотно расположенных параллельных бороздок, которые соединены между собой одной диагональной бороздкой на участке 0,7 см. Также к этой группе изделий отнесены следующие предметы: обломок центральной части стержня предмета (3,5 х 0,4 х 0,3 см) с одним участком бороздок (0,4 см), характер расположения которых идентичен следам привязки на целом изделии; обломок с сохранившимся приостренным краем изделия (4,6 х 0,5 х 0,3 см), к которому тяготеют следы привязки, представляющие собой один участок (1,9 см) параллельных, иногда пересекающихся бороздок, врезанных в поверхность изделия. По Н.А. Дорофеевой, указанные изделия могли использоваться в качестве жала или цевья составных крючков либо как наконечники метательных орудий, что прослеживается в этнографических сведениях [5].

В категорию наконечников поворотных гарпунов (Рис. 3: 5) отнесены 2 изделия (1 целое и 1 обломок) (1,4% от набора) из расщепленных трубчатых костей, обработанных строганием и шлифованием. Основания изделий оформлены таким образом, чтобы при поражении цели и натяжении линя оно поворачивалось и удерживалось в теле пораженного. Целое изделие (7,1 х 1,1 х 0,3 см) имеет заточенное, хорошо заполированное острие, перехватик для крепления линя, отделенный от обломанной шпоры подтрапециевидным выступом. Обломок гарпуна (4,5 х 1,4 х 0,4 см) представлен частью пере-хватика для крепления линя и отогнутой шпорой со следами заполировки.

В следующую категорию выделены острия, однозначное функциональное определение которых затруднительно, но по отдельным мор- фологическим признакам они могут быть отнесены к наконечникам метательных орудий в целом – наконечники стрел, обломки гарпунов или же составные элементы острог, предназначенные для битья рыбы, аналогии которым прослеживаются в этнографических данных [7, с. 9–17; 20, с. 12–87] – 4 экз. (4,9% от набора). Объединяющим признаком для данных изделий выступает удлиненно-треугольная форма со следами преднамеренной обработки и оформленным жалом. По морфологическому разнообразию конструктивных элементов были выделены следующие группы:

– хорошо заполированные острия (Рис. 3: 7) (2 экз.) с выделенным пояском на удлиненно-прямоугольном теле изделий, отделяющим треугольное жало с односторонне-вогнутым поперечным сечением. Орудия выполнены из трубчатой кости с частично сохранившимся эпифизом, размерами 5,6 х 1 х 0,3 см и 6,2 х 1,1 х 0,4 см. Обработка проводилась строганием и шлифовкой;

– хорошо заполированные острия (Рис. 3: 8) (2 экз.) удлиненно-треугольной формы с уплощенно-овальным поперечным сечением у тела и округлым – у жала. Кончики орудий обломаны. Основание изделий уплощено. На гранях и скошенном торце орудий зафиксированы следы абразивной обработки. Размеры изделий – 5,7 х 0,9 х 0,3 см и 6,6 х 0,8 х 0,4 см.

Категория долот (Рис. 3: 9) представлена 4 экз. (3 целых и 1 обломок) (4,9% от набора). Это плотницкие инструменты для обработки дерева, употреблявшиеся без рукоятки, для которых характерна удлиненная форма тела с ас-симетричным лезвием [6, c. 113]. В рассматриваемой категории по размерным показателям выделены две группы орудий:

– долото размерами 24,6 х 4,4 х 3,4 см, прямоугольной формы с близким к параллелограмму поперечным сечением, выполненное из кости морского млекопитающего, на которой прослеживаются следы строгания и абразивной обработки;

– хорошо заполированные маленькие долота (2 экз.) размерами 5,4 х 1,3 х 0,8 и 8,8 х 1,7 х 1 см из расщепленных трубчатых костей с односторонне-вогнутым поперечным сечением, со следами строгания и абразивной обработки.

На лезвиях изделий данной категории были зафиксированы следы использования в виде мелкой выщербленности на кромке и ярко выраженной заполировки с короткими пер- пендикулярными и диагональными мелкими царапинами в зоне контакта изделий с обрабатываемым материалом, а также забитости на обушке изделия от ударных инструментов. Выявленные следы сработанности характерны для плотницких инструментов ударно-проникающего и режущего действия – долот, которые помимо деревообработки могли применяться при изготовлении костяных орудий (расщепление, выдалбливание губчатой массы и т.д.) [8, с. 92; 20, с. 113–114].

Неутилитарный набор артефактов представлен 26 экз. (19,1% от всей коллекции). Наиболее массовой категорией в данном наборе являются шпильки (булавки) (Рис. 3: 10) – 17 экз. (8 целых и 9 обломков) (65,4% от набора), предметы, которые использовались не только как украшения, но и как фиксаторы для волос или одежды, что позволяет выделить их в отдельную категорию. Изделия выполнены из малоберцовых трубчатых костей удлиненно-вытянутой формы с тонким стержнем и округлым или близким к нему поперечным сечением, с эпифизом вместо специально оформленного навершия и с заточенным кончиком, оформление которого выполнялось либо шлифовкой, либо строганием с последующей шлифовкой. По размерным показателям целые шпильки можно разделить на две группы:

– длинные (4 экз.) – от 10 х 0,7 х 0,5 см до 13,1 х 0,6 х 0,4 см;

– короткие (4 экз.) – от 4,2 х 0,3 х 0,4 см до 9,4 х 0,4 х 0,5 см.

Для изделий характерна яркая интенсивная заполировка по всему стержню, образовавшаяся в результате активного использования.

В категорию подвесные украшения отнесено 8 экз. (30,7%) – знаковые предметы, являющиеся персональной орнаментальной единицей в символической системе древнего населения [6, c. 132–133]. По разнообразию основных конструктивных элементов выделены следующие группы:

-

1. Хорошо заполированные бусины (Рис. 3: 11–12) – 4 экз. (15,4%), 2 целых и 2 обломка, из трубчатой кости удлиненно-вытянутой формы. Следы обработки изделия прослеживаются на его поперечных срезах – заполированный, скругленный с выступающими неровностями край. Диафиз по периметру надпиливался или надрезался и далее в намеченных местах обламывался. Затем изделие подвергалось абразивной обработке с последующим полированием. Раз-

- меры целых изделий – 2,1 х 0,5 и 3,2 х 0,5 см, d канала = 0,3–0,4 см;

-

2. Подвески (Рис. 3: 13) – 3 экз. (11,5%) из продольно расщепленного клыка кабана с просверленным отверстием у его края (d = 0,25– 0,3 см), со следами абразивной обработки на острых выступающих гранях с внутренней стороны изделия. Размеры от 4,6 х 1,7 х 0,3 до 4,7 х 1,4 х 0,2 см;

-

3. Заполированное изделие округлой формы с прямоугольным поперечным сечением и просверленным по центру отверстием d = 0,4 см, выполненное из фрагмента черепной коробки, размерами 3,5 х 0,4 см.

Следующая категория неутилитарного набора выделена лишь по одному обломку панцирной пластины – детали защитного вооружения: доспеха, щита и т.п. – размером 2 х 1,2 х 0,1 см с тремя просверленными параллельно длиной оси изделия отверстиями d = 0,25 см, украшенной резным орнаментом в виде геометрического рисунка из горизонтальных, вертикальных и наклонных линий шириной менее 0,1 см.

В набор, объединяющий неидентифицируе-мые изделия, обломки и отходы производства, выделено 28 экз. (20,6%). В их числе удлиненно-вытянутые предметы с прямоугольным поперечным сечением и обломанным рабочим краем (Рис. 4: 1–2) из расщепленных трубчатых костей, со следами шлифовки – 2 экз. У обломка изделия размерами 10,3 х 1,1 х 0,3 см под эпифизом на одной из боковых граней выстрогана выемка, предположительно, для крепления веревки, но видимых следов заполировки от ее натяжения не выявлено. На обломке изделия размерами 12,6 х 1,2 х 0,4 см отчетливо прослеживаются следы преднамеренного уплощения одной из широких сторон изделия в торцовой части, на участке размерами 2,4 х 1,2 см.

Обломки костяных изделий удлиненно-вытянутой формы с округлым поперечным сечением (Рис. 4: 4) у тела и прямоугольно-уплощенным у отделенной плечиками вытянутой части – 2 экз. размерами 5,1 х 0,4–0,2 см (сечение) и 6 х 0,4–0,2 см. Характерных видимых следов сработанности не выявлено.

Ярко заполированное изделие удлиненно-вытянутой формы из обломка расколотой кости с обоюдно приостренными рабочими краями (Рис. 4: 3) кромки которых скруглены. В поперечном сечении один кончик округлый, другой – уплощенный. Размеры изделия – 7,4 х 0,5 х 0,2 см.

Рис. 4. Неидентифицированный костяной инвентарь

Наиболее интересными в этом наборе видятся предметы с оформленным по центру отверстием – 2 экз. (Рис. 4: 5–6). Обломок ствола рога оленя размерами 15 х 10 х 3,8 см с грубо обломанными ветвями, на одной из которых зафиксирован неглубокий U-образный желобок (5,1 х 0,3 х 0,2 см), вероятно, маркирующий изначально планируемое место слома. В центральной части изделия вырублено подпрямоугольное отверстие, размерами 3,6 х 2,3 см. Следы от рубки отчетливо прослеживаются в виде грубых насечек по его краям. На внутренних гранях отверстия зафиксированы следы запо-лировки, преимущественно локализованные на их выступающих участках, что иллюстрирует активное использование предмета. Вероятно, в отверстие вставлялся предмет геометрически правильной формы. Второе изделие выполнено из обломка разветвления рога с двумя отростками, кончики которых обломаны (14 х 4,5 х 3 см). В центральной части вырублено отверстие подквадратной формы размерами 2,8 х 2,7 см. На внутренних гранях отверстия также зафиксированы следы заполировки.

Сырье и обломки инвентаря (21 экз.) – обломки клыка кабана (2 экз.) и обломки изделий из трубчатых и пластинчатых костей со следами использования в виде интенсивной заполи-ровки, а также следами абразивной обработки и строгания (16 экз.), но не поддающиеся функциональному определению. В эту же категорию отнесены: отросток рога со следами сильной сработанности – 6 х 1,3 х 1,2 см; разветвление рога с двумя отростками, на одном из которых обломан кончик – 8,6 х 1,5 х 1,1 см; обломок ветви рога, на котором видно место слома ответвления, а также зафиксированы следы локальной заполировки – 16,7 х 2 х 1,5 см.

Приведенные типологические и функциональные результаты исследования рассматриваемых предметов иллюстрируют наличие довольно разнообразного набора костяных инструментов, задействованных в различных отраслях хозяйственно-производственной жизни древнего населения: кожевенном производстве и пошиве одежды; получении и обработке продуктов питания (рыболовство и охота); в деревообработке и изготовлении предметов хозяйственного назначения. Отдельные группы инвентаря использовались в качестве деталей одежды и украшений.

Исходя из представленных выше морфологических и технологических характеристик косторезных изделий поселения Черепаха-7 были сделаны следующие выводы о характере косторезного производства. В качестве сырья для изделий использовались трубчатые и пластинчатые кости наземных, реже морских млекопитающих, клыки, ветви и отростки рогов, кости птиц и рыб, массово обнаруженные в заполнении раковинных куч поселения. По причине того, что зооархеологических определений остеологической коллекции рассматриваемого поселения не проводилось, определить с максимальной достоверностью видовой состав фауны, продукты пищевой утилизации которых использовались при изготовлении орудий, затруднительно. Основываясь на опубликованных результатах изучения палеодиеты янковцев, проживавших на территории поселения Черепаха-13, расположенного в непосредственной близости от поселения Черепаха-7, мы можем установить виды млекопитающих, входивших в палеодиету и на рассматриваемом поселении. Исследователями определены следующие виды диких наземных млекопитающих: сибирская косуля, благородный олень, лиса, соболь, колонок и азиатский барсук. К домашним животным отнесены кости собаки, а также, возможно, свиньи, отличить кости которой от кабаньих затруднительно. Среди морских млекопитающих выделены кости сивуча и ларги [21].

Исходя из характеристики используемого сырья, а также оставленных в ходе изготовления инвентаря следов обработки выделен ряд технологических этапов и операций, отражающих специфику косторезного производства. Формально-типологическое разнообразие сырья, характерное для отдельных категорий инвентаря (проколки, ножи, долота и другие), и его сходство внутри них отражает целенаправленный характер отбора материала для заготовок. Представленное разнообразие свидетельствует о следующих технологических схемах: полное использование естественной формы сырья в конструкции изделия (проколки, шпильки); частичное использование естественной формы в производстве (бусины); использование сырьевых осколков (мелкие проколки); системы раскроя и расщепления исходного сырья для изготовления продукции (ножи, рыболовные крючки, гарпуны и другие категории орудий). Таким образом, на поселении Черепаха-7 отмечен довольно развитый комплекс технологических систем косторезной обработки [2, с. 44–111].

Оформление заготовок изделий выполнялось серией различных операций. Среди них оббивка, следы которой зафиксированы в виде грубых угловатых фасов на проколках; обламывание ветвей рога путем нанесения неглубоких пропилов с целью уменьшения сопротивления материала в процессе слома, что прослеживается на изделиях с прорубленными (следы – глубокие насечки с неровными, замятыми краями) отверстиями. Наиболее встречаемыми приемами являются продольное расщепление сырья, явно выраженное на ножах, гарпунах, подвесках, а также строгание, следы от которых (ровные негативы, на которых прослеживаются мелкие, длинные и параллельные друг другу царапины) зафиксированы на большинстве орудий – проколках, гарпунах, рыболовных крючках и др. в виде выстроганных выемок, подправленных рабочих частей и оформленных конструктивных элементов. В меньшей степени представлено сверление (подвески, иголки). Следы пиления зафиксированы как на вышеописанном изделии из рога – U-образный желобок со слабо видимыми, из-за небольшого увеличения используемого оборудования (2/6х), длинными параллельными царапинами, так и на краях диафизов, из которых выполнены бусины. Финальная доводка изделий включала абразивную обработку, следы применения от которой зафиксированы почти на всех орудиях, в большей или меньшей степени, в виде ровной гладкой поверхности, на которой прослеживаются многочисленные мелкие, параллельные друг другу царапины. В одном случае зафиксированы явные следы орнаментации изделий – на обломке панцирной пластины.

Опираясь на выявленные технологические приемы, характер сырьевой базы, а также на информацию, полученную из анализа опубликованных экспериментально-трасологических исследований, можно заключить, что подготовка материала включала в себя характерные для древнего косторезного производства операции. В их числе – размягчение костей путем долгого вымачивания в холодной воде или распаривания при термической обработке, что упрощало обработку сырья с помощью таких технологических приемов, как строгание и резание. Противоположенной операцией выступала сушка, которая, в свою очередь, упрощала такие приемы, как рубка, расщепление и раскалывание [19, с. 192–194].

При проведении пространственного анализа распространения предметов косторезного про- изводства поселения Черепаха-7 с целью выявления возможных функциональных зон использовалась схема деления культурных отложений памятника на три условных горизонта, подробно изложенная ранее [17].

Результаты проведенного анализа иллюстрируют, что основная концентрация находок была выявлена в заполнении верхнего горизонта жилищ поселения. В разрозненном и единичном виде они встречаются в заполнении котлованов жилищ – в темно-коричневой супеси (35 экз. или 25,7% от всей коллекции), в золистых включениях (11 экз. или 8,08%), но основная концентрация была отмечена в заполнении раковинных куч (83 экз. или 61%). Также важно отметить, что артефакты, обнаруженные в слое темно-коричневого суглинка, тяготеют к локализации мусорных образований (раковинных куч и золистых включений). Куда меньший показатель концентрации рассматриваемого инвентаря отмечен в нижнем горизонте – на дне котлованов жилищ, в слое серо-коричневой супеси (5 экз. или 3,7%). Подобная ситуация наблюдается и в дерново-пахотном горизонте (7 экз. или 5,1%).

Приведенные результаты пространственного анализа косторезных изделий в культурном слое поселения Черепаха-7 не позволяют выделить возможные специализированные зоны, связанные с изготовлением инвентаря или сферами хозяйственной жизни населения. При этом данные результаты еще раз иллюстрируют уникальность и значимость для археологических исследований таких ярких компонентов в культурном слое поселений, как раковинные кучи.

Таким образом, результаты комплексного исследования косторезных изделий поселения янковской культуры Черепаха-7 иллюстрируют определенно значимую роль костяной индустрии в хозяйственно-производственной деятельности населения.

Приведенная классификация инвентаря, основанная на зафиксированных морфологических признаках изделий, прослеженных этнографических параллелях, функциональных определениях по следам сработанности, иллюстрирует, что костяные орудия были задействованы в самых разных сферах жизнедеятельности поселения – добыче и обработке продуктов питания, а также в домашних промыслах. При этом ведущее место по количественному признаку в проанализированной коллекции занимают предметы, связанные с кожевенным делом и

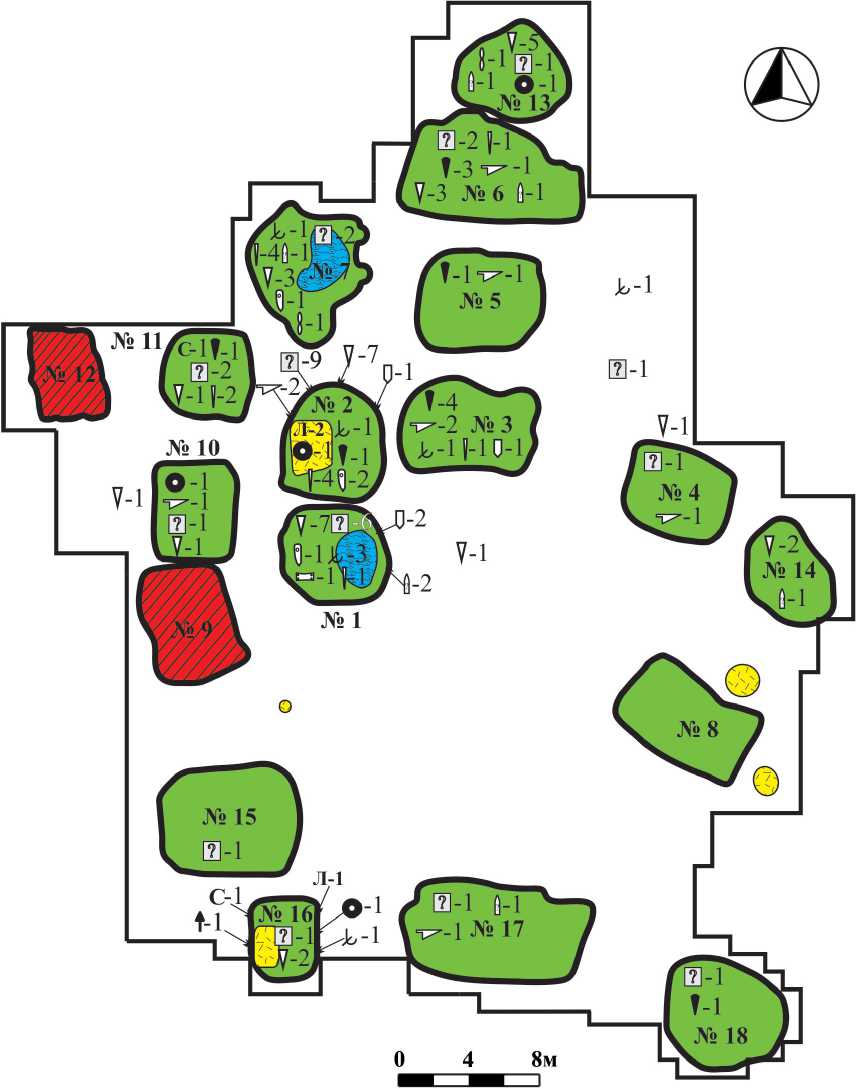

Условные обозначения: I I - жилище ИИ- сгоревшее жилище

CD - раковинная куча CD - выгребная яма /зольник V - проколка f - иголка С - скребок Л - лощило ^ - нож t - наконечник стрелы Ь- элемент составного рыболовного крючка 8- поворотный гарпун Q- наконечник метательного орудия Q- долотовидное изделие | - шпилька / булавка О -бусина ^ -подвеска а - панцирная пластина [т] - неидентифицированное изделие / отходы производства

Рис. 5. Локализация костяного инвентаря в культурном слое поселения (дерново-пахотный и верхний горизонты)

пошивом одежды (проколки, иголки, скребки и лощила) – 37,5% от всей коллекции.

Приведенная технологическая характеристика инвентаря иллюстрирует наличие традиционных этапов косторезного производства в технологическом наборе рассматриваемого населения – отбор и подготовка сырья, оформление заготовок, окончательная доводка изделий. Зафиксированные следы изготовления и обработки орудий иллюстрируют сочетание традиционных приемов изготовления инвентаря в эпоху камня (раскалывание, грубое обламывание роговых отростков без предварительно нанесенных пропилов и надрезов, почти полное отсутствие резного орнамента) с приемами, характерными для эпохи палеометалла, – сверление, строгание, пиление и резание, а также абразивная обработка и полирование [2].

В рамках рассмотрения поставленной проблемы необходимо отметить, что приведенные результаты демонстрируют типологическое и технологическое соответствие устоявшимся представлениям о костяной индустрии янковской культуры, сформированным по результатам анализа археологических коллекций с классических поселений культуры – Песча-ный-1, Славянка-1, Чапаево и других [1], и при этом значительно расширяют и дополняют их. В числе нововведений можно указать приведенное морфологическое разнообразие остриев, которое позволяет более подробно взглянуть на характер и специфику сфер их использования, выявленные долотовидные орудия, раннее подробно не иллюстрированные в материалах культуры, а также серию неидентифицируемых предметов, углубленное изучение которых еще предстоит. Не менее значимым является и подробно изложенный технико-технологический аспект индустрии на поселении.

Список литературы Косторезные изделия Янковской культуры (по материалам поселения Черепаха-7)

- Андреева Ж.В., Жущиховская И.С., Кононенко Н.А. Янковская культура. М.: Наука, 1986.

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина II тыс. до н.э. - первая половина II тыс. н.э.). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1997.

- Бородовский А.П. Методика исследования древнего косторезного производства: учебное пособие. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2008.

- Грушин С.П., Вальков И.А. Особенности изготовления и использования костяных орудий в кожевенном деле населения елунинской культуры // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 4. С. 68-73.

- Дорофеева Н.А. Костяные орудия янковской культуры со следами привязывания: проблемы интерпретации // Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона. Сборник статей по материалам научно-практической конференции, 16-18 апреля 2018, Благовещенск. СПб.: Росток, 2018. С. 73-79.

- Жилин М.Г. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: Эдиториал УРСС, 2001.

- Квашин В.Г. Жизнь за счет ресурсов моря. Одна из древних линий культурной эволюции человечества. Владивосток: ДВО РАН, 2004.

- Коробкова Г.Ф., Шаровская Т.А. Костяные орудия каменного века (диагностика следов изнашивания по археологическим и экспериментальным данным) // Археологические вести. 2001. № 8. С. 88-98.

- Лазин Б.В., Попов А.Н. Новые данные по археологии эпохи палеометалла на берегах Уссурийского залива в Приморье // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2019. № 2. С. 5-12.

- Массон В.М. Исторические реконструкции в археологии. Самара: СамГПУ, 1996.

- Молчанов И.В., Андреева О.С. Диагностика следов изнашивания костяных орудий по экспериментально-трасологическим данным // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведения. Вопросы теории и практики. 2016. № 12. Ч. 3. С. 114-118.

- Никитин Е.Ю. Предварительные результаты исследования поселения Черепаха-7 в Приморье в 2015 г. // Новые материалы и методы археологического исследования: От археологических данных к историческим реконструкциям. Материалы IV конференции молодых ученых. М.: ИА РАН, 2017. С. 77-80.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1973.

- Окладников А.П. Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока: материалы к древней истории Дальнего Востока. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.

- Попов А.Н., Раков В.А., Лазин Б.В. Древнее морское рыболовство в южном Приморье (по материалам раковинных куч неолита и раннего железного века) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. 2011. Т. 10. Вып. 7. С.140-145.

- Попов А.Н., Руденко М.К., Никитин Е.Ю. Каменный инвентарь янковской археологической культуры поселения Черепаха-7 // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2020. № 1. С. 49-62.

- Роули-Конви П., Вострецов Ю.Е. Хозяйственная деятельность носителей янковской археологической культуры Приморья в свете остеологических данных // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 2. С. 79-84.

- Семенов С.А. Первобытная техника. М.: Изд-во АН СССР, 1957.

- Таксами Ч.М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Л.: Наука, 1975.

- Щапова Ю.Л. Введение в вещеведение: естественнонаучный подход к изучению древних вещей: учебное пособие. М.: Изд-во Московского ун-та, 2000.

- Kuzmin, Y.V., Panov, V.S., Gasilin, V.V. and Batarshev, S.V., 2018. Paleodietary patterns of the Cherepakha 13 site population (early Iron Age) in Primorye (Maritime) province, Russian Far East, based on stable isotope analysis. Radiocarbon, Vol. 60, no.5,pp.1611-1620.