Краниология Ново-Сасыкульского могильника

Автор: Куфтерин Владимир Владимирович

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (48), 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются краниологические материалы пьяноборской культуры из Ново-Сасыкульского могильника (I-III вв.) в Нижнем Прикамье. По краниометрической программе изучено 46 мужских и 47 женских черепов. Черепа измерялись по стандартной методике, принятой в отечественной антропологии и в рамках стандартного краниологического бланка. Программа исследования включала фиксацию 30 линейных и угловых размеров, расчет указателей, а также определение 7 описательных характеристик. Мужские и женские черепа характеризуются как мезоморфные, субдолихокранные, среднешироколицые с ослабленным выступанием носовых костей. В антропологическом отношении серия в основе европеоидная, демонстрирующая тип, характерный для населения, оставившего другие могильники пьяноборской культуры. Внутригрупповой анализ показал определенную неоднородность серии, поиск причин которой затрудняется из-за узких рамок функционирования могильника, с одной стороны, и тем, что не находит подтверждения в результатах многомерного сопоставления «условно разновременных» черепов из Ново-Сасыкуля - с другой. Результаты межгруппового сравнения соответствуют выводу о сходстве серий пьяноборской культуры и, кроме того, фиксируют их заметные отличия от предшествующих ананьинских, условно-синхронных кара-абызских и более поздних мазунинских. Этот факт подтверждает положение о том, что формирование групп мазунинцев не сводится к простому включению в их состав потомков пьяноборского населения. Дискриминантный канонический анализ свидетельствует о том, что для дифференциации групп Волго-Камья и Приуралья определенное значение имеют не только традиционные краниометрические признаки высокой таксономической значимости, но и линейные параметры носовой и орбитной областей.

Антропология, краниология, пьяноборская культура, ново-сасыкульский могильник, ранний железный век, нижнее прикамье

Короткий адрес: https://sciup.org/147246295

IDR: 147246295 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-1-82-96

Текст научной статьи Краниология Ново-Сасыкульского могильника

До настоящего времени основу источниковой базы для изучения антропологического состава населения, оставившего памятники пьяноборской (чегандинской) культуры Прикамья составляли краниологические материалы из следующих могильников: Чегандинского (22 черепа), I и II Ныргындинского (4 черепа) [ Акимова, 1961б, 1961в], Камышлы-Тамакского (36 черепов) [ Акимова, 1968], Кушулевского (40 черепов) [ Ефимова, 1981] и Старого Чекмака (38 черепов) [ Фаттахов, 1981]. Основные выводы исследователей, обращавшихся к пьяноборской краниологии, можно свести к констатации сохранения (с некоторыми изменениями) доминирующего среди населения рубежа эр морфотипа (среднеширокое мезоморфное лицо, с несколько ослабленным выступанием носовых костей, долихо-мезокрания) на территории Поволжья и Приуралья вплоть до современности [ Акимова, 1961а, 1961б, 1961в, 1968, с. 97–99; Ефимова, 1991, с. 19]. Пьяноборское население – потомки племен, живших в Прикамье задолго до формирования ананьинской культуры, а позже вошедших в состав носителей последней [ Акимова, 1961в, с. 134]. В свою очередь, оно – основной компонент в сложении антропологических особенностей финноязычных и в известной степени тюркских народов региона [ Акимова, 1968, с. 97; Ефимова, 1991, с. 16].

Недавно для исследования стали доступны антропологические материалы из Ново-Сасыкульского могильника – единственного полностью раскопанного пьяноборского некрополя, расположенного в Нижнем Прикамье около д. Новосасыкуль Бакалинского района Башкортостана. Памятник был открыт в 1975 г. С.М. Васюткиным и раскапывался в 1976–1980 гг. [ Ва-сюткин, Калинин, 1986; Воробьева, 2018]. В общей сложности было исследовано 418 погребе-

ний, датированных I–III вв. Из них был получен представительный антропологический материал, в силу различных обстоятельств ранее не доступный для изучения.

Настоящая публикация посвящена введению в научный оборот «новых старых» краниологических материалов из Ново-Сасыкуля и анализу антропологических (краниометрических) особенностей населения, оставившего памятник.

Материалы и методы

Краниологическую серию, доступную для анализа, составляют в общей сложности 98 черепов (46 мужских, 47 – женских и 5 – детских), находящихся в настоящее время на хранении в Национальном музее Республики Башкортостан. Сохранность материала оценивается в целом как хорошая или удовлетворительная, однако на ряде черепов, в силу посмертных или прижизненных повреждений, можно фиксировать не все параметры. Черепа измерялись по стандартной методи-ке[ Алексеев, Дебец , 1964] и в рамках стандартного краниологического бланка. Программа исследования включала фиксацию 30 линейных и угловых размеров, расчет по ним указателей, а также определение 7 описательных характеристик (номера и обозначения признаков приводятся по системе Мартина и других авторов). Половая принадлежность взрослых черепов устанавливалась с опорой на традиционный спектр морфологических характеристик [ Алексеев, Дебец, 1964, с. 29– 34] и при наличии тазовых костей подвергалась, в случае необходимости соответствующей корректировке. Показатели описательной статистики рассчитаны с использованием программного пакета AtteStat. Внутригрупповой анализ по методу главных компонент и межгрупповой канонический дискриминантный анализ производились в пакете программ STATISTICA.

Внутригрупповой анализ

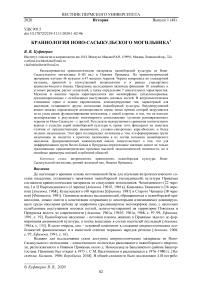

Основные статистические параметры мужских и женских черепов из Ново-Сасыкульского могильника представлены в табл. 1.

В целом мужские черепа имеют средний (на границе с большими величинами) продольный, малый поперечный и средний высотный (от базиона) диаметры. По указателям черепная коробка оказывается скорее мезокранной (на границе с долихокранными вариантами), орто- и метриокранной по высотным пропорциям (средневысокой). Лобная кость довольно широкая как по абсолютным размерам, так и относительно (мегазем). Мышечный рельеф черепной коробки в целом развит умеренно.

Лицевой отдел среднеширокий и средневысокий, по указателю – мезенный. Углы горизонтальной профилировки малые, лицо клиногнатное. Параметры носовой области имеют средние характеристики, по указателю фиксируется мезориния. Переносье профилировано средне, угол выступания носовых костей – на границе малых и средних величин. В строении нижнего края грушевидной апертуры преобладают заостренные формы. Орбиты широкие и низкие (хамеконхные).

Серия женских черепов суммарно характеризуется в основном большим продольным, средними поперечным и высотным диаметрами мезокранной и средневысокой по пропорциям черепной коробки. Лоб средней или большой ширины. Строение лицевого отдела женских черепов в целом аналогично таковому мужских, однако они отличаются меньшим выступанием носовых костей над линией профиля и относительно более высокими (мезоконхными) орбитами.

Таким образом, и мужские и женские черепа из Ново-Сасыкуля в целом демонстрируют мезоморфный, долихо-мезокранный, среднешироколицый европеоидный тип с ослабленным выступанием носовых костей, характерный и для других пьяноборских материалов [ Акимова, 1961в, 1968, с. 30; Ефимова, 1981, 1991, с. 14]. Однако за общей характеристикой скрывается визуальное впечатление о некоторой неоднородности Ново-Сасыкульской серии, что подтверждается рассмотрением как индивидуальных краниометрических данных, так и величин квадратических отклонений. В частности, величина черепного указателя мужских (впрочем, как и женских) черепов варьируется от очень малой до очень большой, высока изменчивость высотных параметров лицевого отдела (особенно у женщин). Повышенную вариабельность демонстрируют и такие важные в таксономическом отношении признаки как назомалярный угол в женской серии и угол выступания носа на мужских и женских краниумах. Данный факт позволяет предполагать смешение нескольких европеоидных в своей основе компонентов – «чисто» европеоидного и «смешанного» с включением определенных монголоидных черт. Черепа, которые можно отнести к «чисто» монголоидным, в серии типологически не определяются.

Сопоставление стандартных и эмпирических дисперсий ряда краниометрических признаков, проведенное с использованием F-критерия Фишера (табл. 2), позволило выяснить, что по меньшей мере 10 признаков в мужской и 9 – в женской группах характеризуются достоверно повышенной изменчивостью. Высокая изменчивость параметров мозговой коробки, лицевого скелета, угловых параметров (особенно у женщин) как будто подтверждает предположение о неоднородности серии или же наталкивает на мысль о принадлежности захоронений на могильнике представителям отдельных групп (больших семей?), не находящихся в близком родстве.

Таблица 1

Основные статистические показатели краниологической серии из Ново-Сасыкульского могильника

|

Признак |

Статистические параметры черепов (мм, o ) |

|||||||||

|

мужских |

женских |

|||||||||

|

N |

M |

SD |

Min |

Max |

N |

M |

SD |

Min |

Max |

|

|

1 |

44 |

184,3 |

8,05 |

164 |

203 |

47 |

177,2 |

5,22 |

167 |

192 |

|

8 |

44 |

137,9 |

5,79 |

126 |

151 |

47 |

134,8 |

5,09 |

125 |

146 |

|

17 |

41 |

134,4 |

4,82 |

126 |

145 |

44 |

129,6 |

4,31 |

121 |

138 |

|

5 |

41 |

103,9 |

4,42 |

94 |

114 |

44 |

98,3 |

4,10 |

90 |

107 |

|

9 |

46 |

97,7 |

4,57 |

90 |

112 |

46 |

94,6 |

3,49 |

84 |

102 |

|

10 |

45 |

117,9 |

5,08 |

108 |

127 |

47 |

115,4 |

3,56 |

108 |

125 |

|

11 |

44 |

124,5 |

5,45 |

108 |

134 |

47 |

118,5 |

4,45 |

109 |

129 |

|

12 |

41 |

109,1 |

5,31 |

97 |

124 |

45 |

105,7 |

3,81 |

97 |

112 |

|

45 |

44 |

135,8 |

5,43 |

122 |

146 |

42 |

126,2 |

5,02 |

112 |

134 |

|

40 |

38 |

99,9 |

5,59 |

88 |

112 |

44 |

94,9 |

4,54 |

84 |

104 |

|

48 |

41 |

70,3 |

3,57 |

61 |

82 |

44 |

64,9 |

4,44 |

54 |

75 |

|

43 |

45 |

107,5 |

3,92 |

99 |

116 |

46 |

102,6 |

3,74 |

93 |

109 |

|

46 |

43 |

99,1 |

4,54 |

87 |

109 |

45 |

94,6 |

4,66 |

85 |

108 |

|

60 |

40 |

53,1 |

3,03 |

48 |

59 |

39 |

50,4 |

2,71 |

45 |

56 |

|

61 |

40 |

64,9 |

3,14 |

58 |

71 |

40 |

61,5 |

2,70 |

53 |

67,5 |

|

55 |

44 |

51,6 |

3,10 |

47 |

62 |

46 |

48,2 |

3,16 |

40 |

54 |

|

54 |

44 |

25,7 |

2,07 |

21 |

32 |

46 |

24,8 |

1,55 |

21 |

28 |

|

51 |

45 |

43,5 |

1,71 |

39 |

46 |

47 |

41,1 |

1,62 |

38 |

44 |

|

51а |

45 |

39,5 |

1,95 |

35 |

43 |

47 |

37,5 |

1,62 |

34,5 |

42,5 |

|

52 |

45 |

32,3 |

2,14 |

27 |

37 |

47 |

31,8 |

2,42 |

22 |

36 |

|

77 |

42 |

137,6 |

4,13 |

129,8 |

149,1 |

45 |

139,6 |

4,68 |

130,0 |

147,2 |

|

|

41 |

127,1 |

5,02 |

111,4 |

135,8 |

44 |

127,9 |

5,62 |

117,2 |

139,0 |

|

SC |

45 |

9,1 |

1,89 |

4,3 |

14,4 |

46 |

8,7 |

1,65 |

4,8 |

12,3 |

|

SS |

45 |

4,2 |

0,94 |

2,2 |

6,4 |

46 |

3,7 |

1,02 |

2,0 |

6,1 |

|

MC |

44 |

19,4 |

2,49 |

11,4 |

25,4 |

46 |

18,6 |

2,03 |

14,3 |

25,0 |

|

MS |

44 |

7,2 |

1,05 |

5,1 |

10,2 |

46 |

6,3 |

1,23 |

3,8 |

9,7 |

|

DC |

43 |

23,2 |

2,22 |

19,6 |

28,9 |

46 |

22,2 |

2,26 |

16,7 |

26,9 |

|

DS |

43 |

12,3 |

1,54 |

9,7 |

16,3 |

46 |

11,0 |

1,29 |

8,5 |

14,1 |

|

FC |

43 |

4,2 |

1,82 |

0,1 |

9,5 |

47 |

4,1 |

2,05 |

0,5 |

8,5 |

|

75(1) |

40 |

24,0 |

5,46 |

13 |

36 |

44 |

17,1 |

5,35 |

8 |

30 |

|

8:1 |

43 |

75,1 |

4,85 |

64,0 |

87,3 |

47 |

76,1 |

3,53 |

70,0 |

86,8 |

|

17:1 |

40 |

72,9 |

3,39 |

66,5 |

80,7 |

44 |

73,0 |

2,34 |

68,3 |

78,6 |

|

17:8 |

40 |

97,6 |

5,27 |

86,4 |

106,9 |

44 |

96,1 |

4,43 |

84,8 |

105,4 |

|

9:8 |

44 |

71,0 |

3,79 |

62,3 |

80,6 |

46 |

70,4 |

3,67 |

62,1 |

78,7 |

|

9:43 |

45 |

90,9 |

3,07 |

83,9 |

97,2 |

46 |

92,2 |

2,59 |

87,0 |

97,1 |

|

40:5 |

37 |

95,9 |

3,89 |

87,1 |

103,8 |

44 |

96,6 |

4,37 |

85,3 |

105,6 |

|

48:45 |

39 |

51,9 |

2,78 |

46,9 |

59,9 |

40 |

51,5 |

3,45 |

43,5 |

59,5 |

|

61:60 |

38 |

123,0 |

6,34 |

112,3 |

139,6 |

38 |

122,2 |

7,22 |

106,0 |

135,4 |

|

54:55 |

44 |

49,9 |

5,02 |

41,9 |

64,0 |

46 |

51,8 |

4,51 |

38,9 |

62,5 |

|

52:51 |

45 |

74,4 |

5,71 |

64,3 |

90,2 |

47 |

77,4 |

6,63 |

55,0 |

89,5 |

|

SS:SC |

45 |

47,5 |

12,73 |

25,0 |

81,4 |

46 |

43,7 |

11,66 |

22,2 |

64,6 |

|

MS:MC |

44 |

37,4 |

6,51 |

25,9 |

56,7 |

46 |

34,0 |

8,14 |

19,5 |

66,4 |

Окончание табл. 1

|

Признак |

Статистические параметры черепов (мм, o ) |

|||||||||

|

мужских |

женских |

|||||||||

|

N |

M |

SD |

Min |

Max |

N |

M |

SD |

Min |

Max |

|

|

DS:DC |

43 |

53,6 |

8,04 |

39,9 |

72,4 |

46 |

50,1 |

7,67 |

35,9 |

67,1 |

|

NV |

Эллипсоид 48,9% (22) Овоид 40,0% (18) Ромбоид 2,2% (1) Сфеноид 4,4% (2) Сфероид 4,4% (2) |

Эллипсоид 34,0% (16) Овоид 55,3% (26) Ромбоид 2,1% (1) Сфеноид 6,4% (3) Сфероид 2,1% (1) |

||||||||

|

Gl |

45 |

3,3 |

- |

1,5 |

5,0 |

47 |

2,2 |

- |

1,0 |

4,0 |

|

AS |

46 |

1,9 |

- |

1,0 |

2,5 |

47 |

1,3 |

- |

1,0 |

2,5 |

|

PO |

45 |

2,7 |

- |

0,0 |

5,0 |

46 |

2,5 |

- |

0,0 |

5,0 |

|

PM |

45 |

1,9 |

- |

1,0 |

3,0 |

47 |

1,3 |

- |

1,0 |

2,0 |

|

AP |

Anthr. 59,1% (26) Inf. 13,6% (6) F. pr. 25,0% (11) Sulc. pr. 2,3% (1) |

Anthr. 52,2% (24) Inf. 32,6% (15) F. pr. 15,2% (7) |

||||||||

|

SN |

38 |

3,4 |

- |

2,0 |

5,0 |

43 |

2,5 |

0,99 |

1,0 |

5,0 |

Примечание: случаи превышения пределов средних величин квадратических отклонений [ Алексеев, Дебец, 1964] выделены полужирным шрифтом

Таблица 2

Результаты сравнения стандартных и эмпирических дисперсий некоторых краниометрических признаков в серии черепов из Ново-Сасыкульского могильника (F-критерий Фишера)

|

Признак |

Стандартные и эмпирические дисперсии краниометрических признаков (мм, o ) |

|||||||||

|

Мужские |

Женские |

|||||||||

|

D эмп |

D ст |

F |

df |

p |

D эмп |

D ст |

F |

df |

p |

|

|

1 |

64,80 |

37,21 |

1,74 |

43 |

<0,01 |

27,25 |

33,64 |

1,23 |

46 |

- |

|

8 |

33,52 |

25,00 |

1,34 |

43 |

<0,01 |

25,91 |

23,04 |

1,12 |

46 |

<0,01 |

|

17 |

23,23 |

24,01 |

1,03 |

40 |

- |

18,58 |

22,09 |

1,19 |

43 |

- |

|

9 |

20,88 |

19,36 |

1,08 |

45 |

<0,01 |

12,18 |

18,49 |

1,52 |

45 |

<0,05 |

|

45 |

29,48 |

26,01 |

1,13 |

43 |

<0,01 |

25,20 |

23,04 |

1,09 |

40 |

<0,01 |

|

48 |

12,74 |

16,81 |

1,32 |

40 |

- |

19,71 |

14,44 |

1,36 |

43 |

<0,01 |

|

55 |

9,61 |

8,41 |

1,14 |

43 |

<0,01 |

9,99 |

7,29 |

1,37 |

45 |

<0,01 |

|

54 |

4,28 |

3,24 |

1,32 |

43 |

<0,01 |

2,40 |

2,89 |

1,20 |

45 |

- |

|

51 |

2,92 |

3,24 |

1,11 |

44 |

- |

2,62 |

2,89 |

1,10 |

46 |

- |

|

52 |

4,58 |

3,61 |

1,27 |

44 |

<0,01 |

5,86 |

3,61 |

1,62 |

46 |

<0,01 |

|

77 |

17,06 |

19,36 |

1,13 |

41 |

- |

21,90 |

19,36 |

1,13 |

44 |

<0,01 |

|

|

25,20 |

29,16 |

1,16 |

40 |

- |

31,58 |

29,16 |

1,08 |

43 |

<0,01 |

|

SC |

3,57 |

3,24 |

1,10 |

44 |

<0,01 |

2,72 |

3,24 |

1,19 |

45 |

- |

|

SS |

0,88 |

0,81 |

1,09 |

44 |

<0,01 |

1,04 |

0,49 |

2,12 |

45 |

<0,01 |

|

75(1) |

29,81 |

21,16 |

1,41 |

39 |

<0,01 |

28,62 |

21,16 |

1,35 |

43 |

<0,01 |

Примечание: случаи с достоверно повышенной изменчивостью выделены полужирн ым шрифтом, с достоверно пониженной – курсивом

Сопоставление мужских и женских черепов при помощи коэффициентов полового диморфизма (табл. 3) показало, что женские черепа характеризуются некоторым увеличением основных диаметров черепной коробки при большей уплощенности на орбитальном уровне и ослабленном выступании носовых костей. Однако в своей основе это тот же мезоморфный евро- пеоидный тип с несколько «сглаженными» (прежде всего за счет ослабленного выступания носа) признаками.

Для проверки гипотезы о неоднородности рассматриваемой серии были рассчитаны коэффициенты корреляции между 14 краниометрическими признаками, в дальнейшем включенными в многомерный анализ. Полученные значения сопоставлялись с данными усредненной корреляционной матрицы, полученной С.Г. Ефимовой на материале предположительно однородных краниологических серий [

Ефимова,

1991, с. 86]. На статистически значимом уровне (p<0,05) весомое превышение ожидаемых величин выявляется для следующих пар признаков у мужчин (№ по Мартину и др.): 1–54 (

r

=0,46), 1–51 (

r

=0,53), 9–45 (

r

=0,51), 9–48 (

r

=0,37), 45–48 (

r

=0,41), 45–51 (

r

=0,76), 55–

Таблица 3

Сравнение мужских и женских черепов из Ново-Сасыкульского могильника с применением коэффициентов полового диморфизма

|

Признак |

КПД ст. |

КПД эмп. |

M муж. |

М жен. × КПД ст. |

|

1 |

1,049 |

1,040 |

184,3 |

185,9 |

|

8 |

1,037 |

1,023 |

137,9 |

139,8 |

|

17 |

1,047 |

1,037 |

134,4 |

135,7 |

|

9 |

1,032 |

1,033 |

97,7 |

97,6 |

|

45 |

1,072 |

1,076 |

135,8 |

135,3 |

|

48 |

1,076 |

1,083 |

70,3 |

69,8 |

|

55 |

1,061 |

1,071 |

51,6 |

51,1 |

|

54 |

1,041 |

1,036 |

25,7 |

25,8 |

|

51 |

1,041 |

1,058 |

43,5 |

42,8 |

|

52 |

1,005 |

1,016 |

32,3 |

32,0 |

|

77 |

1,000 |

0,986 |

137,6 |

139,6 |

|

|

1,000 |

0,994 |

127,1 |

127,9 |

|

SC |

1,000 |

1,046 |

9,1 |

8,7 |

|

SS |

1,207 |

1,135 |

4,2 |

4,5 |

|

75(1) |

+4o |

+6,9 o |

24,0 |

21,1 |

Представленные результаты при проведении внутригруппового многомерного анализа позволили предпринять попытку разбиения мужской и женской серии черепов на группы по хронологическому принципу с опорой на археологические данные. Датировка «ранних» черепов (сплошные круги на рис. 1 и 2), судя по особенностям сопровождающего инвентаря (фибулы, наконечники стрел, детали мужского и женского костюмов), приходится на I в., черепов из «средних» и «поздних» погребений (полые круги на рис. 1 и 2) – на конец I–II и рубеж II и III вв. (устное сообщение и неопубликованные данные С.Л. Воробьевой).

Результаты анализа главных компонент, проведенного с использованием 14 признаков с достаточно высокой таксономической значимостью: 1, 8, 17, 9, 45, 48, 55, 54, 51, 52, SS:SC, 77, Таблица 4 Элементы главных компонент для мужских черепов из Ново-Сасыкульского могильника Признак Главные компоненты I II III 1. Продольный диаметр -0,683 0,115 0,413 8. Поперечный диаметр -0,198 -0,435 -0,515 17. Высотный диаметр ba–b -0,276 -0,198 0,325 9. Наименьшая ширина лба -0,713 -0,080 -0,022 45. Скуловой диаметр -0,738 -0,447 -0,106 48. Верхняя высота лица -0,651 0,194 -0,368 55. Высота носа -0,497 0,484 -0,312 54. Ширина носа -0,043 -0,182 0,475 51. Ширина орбиты от mf -0,684 -0,225 0,067 52. Высота орбиты 0,053 0,074 -0,806 SS:SC. Симотический указатель 0,166 0,391 -0,118 77. Назомалярный угол 0,295 -0,659 0,066 0,243 -0,768 -0,312 75(1). Угол выступания носа -0,333 -0,203 0,102 Собственные числа 3,07 2,03 1,79 Общая дисперсия (%) 21,92 14,51 12,82 Примечание: наибольшие нагрузки выделены полужирным шрифтом Графическое расположение мужских (рис. 1) и женских (рис. 2) черепов в пространстве первых двух главных компонент показало дисперсное распределение и тех и других на координатных осях. Каких-либо явных группировок черепа Ново-Сасыкульского могильника не образуют, что существенно осложняет интерпретацию данных. Закономерных отличий «ранних» черепов от черепов более «поздней» группы, выделенной по археологическим критериям, также не наблюдается. Такая ситуация может быть осторожно интерпретирована как результат далеко зашедшей метисации исходно морфологически смешанных, европеоидных в своей основе компонентов. Эти компоненты могли демонстрировать различную выраженность европеоидных черт, а также различаться по форме черепной коробки. Поиск истоков этих компонентов, однако, находится за рамками данной публикации. Межгрупповой анализ Для выяснения положения ново-сасыкульских черепов в кругу хронологически и территориально близких краниологических серий методом канонического анализа были проанализированы межгрупповая изменчивость и основное направление «этногенетических» связей населения, оставившего могильник. При этом использовались краниометрические параметры с высокой таксономической значимостью: 1, 8, 17, 9, 45, 48, 55, 54, 51, 52, SS:SC, 77, Таблица 5 Элементы главных компонент для женских черепов из Ново-Сасыкульского могильника Признак Главные компоненты I II III 1. Продольный диаметр 0,554 -0,026 0,019 8. Поперечный диаметр 0,173 0,508 0,288 17. Высотный диаметр ba–b 0,543 0,105 -0,191 9. Наименьшая ширина лба 0,477 -0,399 -0,135 45. Скуловой диаметр 0,675 -0,115 0,196 48. Верхняя высота лица 0,700 0,348 -0,118 55. Высота носа 0,693 0,447 -0,069 54. Ширина носа 0,315 -0,334 -0,485 51. Ширина орбиты от mf 0,713 -0,331 -0,333 52. Высота орбиты 0,392 0,403 0,405 SS:SC. Симотический указатель 0,114 0,700 0,019 77. Назомалярный угол 0,094 -0,309 0,787 0,494 -0,405 0,480 75(1). Угол выступания носа -0,131 0,298 -0,175 Собственные числа 3,34 2,07 1,59 Общая дисперсия (%) 23,83 14,79 11,36 Примечание: наибольшие нагрузки выделены полужирным шрифтом Для мужских серий в первом каноническом векторе, отражающем около 53% всей изменчивости, наибольшая нагрузка приходится на такие признаки как ширина орбиты и высота носа, а также высоту лица и ширину носа (на последние два - с противоположным знаком). По всей видимости, этот вектор позволяет дифференцировать низколицые группы с узким носом и группы с противоположными характеристиками лицевого скелета и широкими орбитами. Второй вектор, отражающий около 30,5% межгрупповой дисперсии, дает возможность дифференцировать группы во многом сходным образом: с уменьшением высоты лица и ширины носа увеличиваются широтные и высотные параметры орбиты. Третий вектор, отражающий 11% межгрупповой изменчивости, также связан с разнонаправленной изменчивостью параметров носовой области. На графике, построенном в пространстве первых двух канонических векторов, мужские серии черепов пьяноборской культуры образовали компактное скопление, в области положительных значений обоих векторов. К серии черепов из Ново-Сасыкуля наиболее близки черепа из Кушулевского могильника в Дюртюлинском районе Башкортостана. Примечательно, что кара-абызские и мазунинские (бахмутинские) серии черепов оказались близки, не обнаруживая, в то же время явного сходства с анализируемыми пьяноборскими сериями. Для женских краниологических серий первый канонический вектор (56,5% межгрупповой изменчивости) оказался связан с шириной носа и величиной зигомаксиллярного угла – при увеличении ширины грушевидного отверстия увеличивается уплощенность лицевого скелета в подносовой области. Второй вектор (около 23% межгрупповой дисперсии) связан с дифференциацией групп по высоте лица и широтным параметрам орбиты: с уменьшением первого параметра, увеличивается второй. Третий канонический вектор (около 10% изменчивости) отрицательно связан с высотой орбиты и положительно – с шириной носа. В графическом пространстве первых двух канонических векторов серии женских пьяноборских черепов, как и мужских, образовали довольно компактное скопление, локализуясь в области отрицательных значений по первому, и положительных – по второму векторам. Ново-сасыкульские черепа в этом случае оказались приблизительно равно удалены от черепов из могильников Старый Чекмак и Чеган-динский. В случае, как и с мужскими сериями, кара-абызские и мазунинские демонстрируют взаимные морфологические предпочтения, существенно отличаясь от пьяноборских и будучи противоположными ананьинским. При этом пьяноборские и ананьинские серии женских чере- пов весьма сходны по значениям второго канонического вектора, диаметрально различаясь по значениям первого. Наибольшее сходство с пьяноборскими сериями мужских и женских черепов (которые все сходны между собой) обнаруживают немногочисленные серии черепов азелинской культуры (могильники Азелинский, Суворовский и Мари-Луговской). и к и п S о § и S и п S о S к S и S О’ и и ПЭЛ и О И О и § о и Таблица 6 Элементы канонических векторов для 27 мужских краниологических серий эпохи раннего железа – раннего Средневековья Признак Канонические векторы I II III 1. Продольный диаметр 0,736 0,445 0,006 8. Поперечный диаметр -0,530 0,197 0,023 17. Высотный диаметр ba–b 0,238 0,082 0,007 9. Наименьшая ширина лба -0,572 -0,153 0,889 45. Скуловой диаметр 0,185 0,252 -0,185 48. Верхняя высота лица -1,709 -2,219 0,499 55. Высота носа 1,007 0,209 -1,628 54. Ширина носа -1,346 -1,017 2,096 51. Ширина орбиты от mf 1,095 2,821 -0,213 52. Высота орбиты 0,339 2,247 0,776 SS:SC. Симотический указатель 0,274 -0,057 0,187 77. Назомалярный угол -0,351 -0,280 -0,419 -0,255 -0,085 -0,387 75(1). Угол выступания носа -0,317 0,452 0,349 Собственные числа 34,87 20,24 7,31 Общая дисперсия (%) 52,51 30,49 10,99 Таблица 7 Элементы канонических векторов для 25 женских краниологических серий эпохи раннего железа – раннего Средневековья Признак Канонические векторы I II III 1. Продольный диаметр -0,156 0,412 -0,117 8. Поперечный диаметр -0,221 0,013 0,306 17. Высотный диаметр ba–b 0,082 0,633 -0,276 9. Наименьшая ширина лба 0,175 -0,852 0,578 45. Скуловой диаметр 0,303 0,293 -0,065 48. Верхняя высота лица -0,219 -1,389 0,962 55. Высота носа -0,354 0,756 -0,619 54. Ширина носа 1,384 0,219 1,425 51. Ширина орбиты от mf -0,280 1,104 0,171 52. Высота орбиты 0,527 0,140 -1,630 SS:SC. Симотический указатель 0,116 0,253 -0,085 77. Назомалярный угол 0,116 -0,260 0,117 1,623 -0,309 -0,285 75(1). Угол выступания носа -0,005 -0,071 -0,204 Собственные числа 20,37 8,23 3,53 Общая дисперсия (%) 56,50 22,88 9,81 s in m m s X S п Й Я к о IIЛЭ >й >й S X и к! и « S X о а са о X и о и и п о о и и S X о и >й S X S X S о п о S и X X S X о S S и о ^ о п о и s S X >й S X о и S п о са о д в О о и к а и >й S s о X S и а п S о 3 к S X S X S и о и к! X ж S X о X к! >й X о а п В к! s s q X о и S п >й S X о и S ч и о к! о ж 3 I S X о G S X * S q >й S X о и S и s X о и S S X X о и S и >й S X о 3 а ж )S >й S X о W G ж S X о и S X S и к! и о ж >й S X W ►а и >й S X S W >й S X о X о § о п о и S и о о § о п § >й S X « S X о и S и S п X О q g S X о а х о и S и к! И >й S X о § о п о к q >й S X о X и о § q >й S X о и S Ё 2 а « S X о в в >й S X о и S X п ж S ^ g .Q q g >й X о w а В в S S К а s В s S о. К а п о ю о ь S а и S X в S S а к о S § s < и S п и Я к о и II ЛЭ >й >й g Й 3 о X >й S >й S X о и S п S W О са о Д в * G >й s х и о о и к а и >й S S о X S и а п S о S к S о ь X X S X S и о и к! X * S >й S о >й S X о X к! >й о В к! >й S X о и S ч и к В * G к! § X О F абызская культура: 13 – Биктимировский[Акимова, 1968]; 14 – Шиповский[Ефимова, 1981]; 15 – Охлебининский[Ефимова, 1981]; 16 – Кара-абызскийII [Нечвалода, 2012]; V (•)ломоватовская и поломская культуры: 18 – Митинский[Акимова, 1968]; 19 – Деменковский[Акимова, 1968]; 20 – Поломский[Акимова, 1968]; VI (+) ананьинская культура: 21 – Луговской[Трофимова, 1941, 1968; Газимзянов, 2003]; 22 – Гулькинский[Трофимова, 1954]; 23 – Тетюшский[Ефимова, 1981]; VII (▲) другие культуры: 24 – Старые Киишки[Акимова, 1968]; 25 – саргатская культура (Притоболье, Приишимье, Прииртышье, Бараба) суммарно [Багашев, 2017] Заключение Подводя итоги исследования можно констатировать следующее. И мужская, и женская краниологические серии из Ново-Сасыкульского могильника демонстрируют во многом сходный мезоморфный, субдолихокранный, среднешироколицый морфологический тип с ослабленным выступанием носовых костей, характерный и для «населения», оставившего другие могильники пьяноборской культуры. Результаты внутригруппового анализа дают возможность сделать заключение об определенной неоднородности этой «популяции», поиск причин которой, однако, затрудняется из-за узких рамок функционирования могильника, с одной стороны, и в силу того, что не находит однозначного подтверждения в результатах многомерного сопоставления «условно разновременных» черепов из Ново-Сасыкуля – с другой. Результаты межгруппового сопоставления свидетельствуют, с одной стороны, в пользу выводов о взаимном сходстве серий пьяноборской культуры [Ефимова, 1981, 1991, с. 13–14], с другой стороны, об их заметных отличиях от предшествующих ананьинских, условно синхронных кара-абызских и более поздних мазунинских серий. Все это можно рассматривать как подтверждение положения о том, что формирование групп мазунинцев не сводится к простому включению в их состав потомков пьяноборского (чегандинского) населения [Широбоков, Черных, 2016, с. 31]. Кроме того, судя по результатам дискриминантного канонического анализа, в дифференциации групп Волго-Камья и Приуралья определенную роль играли не только традиционные краниометрические признаки высокой таксономической значимости, но и линейные параметры носовой и орбитной областей. Наконец, приведенные данные подтверждают точку зрения М.С. Акимовой об отсутствии прямой генетической преемственности между населением пьяноборской и предшествующей ананьинской культуры. По-видимому, это население было действительно связано не с пришлыми, а с местными ананьинскими племенами, жившими в Прикамье задолго до «пьяноборцев» и позже вошедшими в состав ананьинского населения [Акимова, 1968, с. 35].

Список литературы Краниология Ново-Сасыкульского могильника

- Акимова М.С. Некоторые итоги изучения антропологического состава древнего населения Прикамья // Вопросы археологии Урала. 1961а. Вып. 1. С. 121-129.

- Акимова М.С. Антропологические данные по происхождению народов Волго-Камья // Вопросы антропологии. 1961б. Вып. 7. С. 29-40.

- Акимова М.С. Антропологический состав населения пьяноборской культуры // Вопросы антропологии. 1961в. № 8. С. 130-139.

- Акимова М.С. Антропология древнего населения Приуралья. М.: Наука, 1968. 120 с.

- Алексеев В.П. Палеоантропологический материал из Мари-Луговского могильника // Труды Марийской археол. экспедиции. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1962. Т. 2. С. 241-258.