Краниоскопическая характеристика населения Западной и Южной Сибири скифского времени

Автор: Моисеев В.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 1 (25), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522509

IDR: 14522509 | УДК: 903

Текст статьи Краниоскопическая характеристика населения Западной и Южной Сибири скифского времени

Проблемы формирования и последующей эволюции носителей ряда родственных культур, относящихся к т.н. скифо-сибирской этнокультурной общности, являются одними из ключевых для понимания этнических процессов, происходивших на территории степной зоны Северной Евразии на протяжении большей части I тыс. до н.э. К сожалению, для их решения из всех возможных при изучении палеоантропологического материала систем признаков активно использовалась лишь краниометрия.

Цель работы – введение в научный оборот и сопоставление данных по ряду групп населения Западной и Южной Сибири скифского времени, которые были изучены автором по краниоскопической программе, предложенной А.Г. Козинцевым [Козинцев, 1988; Kozintsev, 1992]. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Т.А. Чи-кишеву, Д.В. Позднякова и М.П. Рыкун за предоставленную мне возможность работать с краниологическими коллекциями Института археологии и этнографии СО РАН и Томского государственного университета, а также за оказанную практическую помощь.

Краниоскопические особенности изученных групп

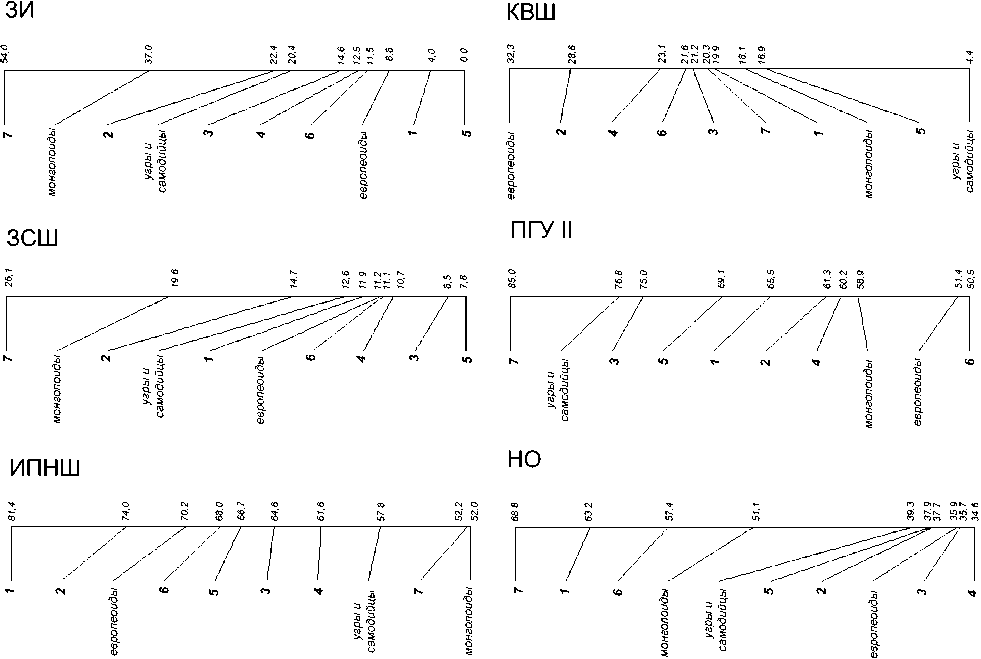

Четыре из шести изученных признаков, а именно ЗИ, ЗСШ, ИПНШ и НО, являются значимыми для диффе- ренциации современных европеоидных и монголоидных популяций (табл. 1). Для европеоидов характерны низкие частоты ЗИ, ЗСШ, НО и высокие частоты ИПНШ, для монголоидов – наоборот. Два признака – КВШ и ПГУ II – эффективно выделяют обско-угорские и самодийские группы, которые характеризуются сочетанием низкой частоты КВШ и высокой – ПГУ II.

Большинству исследованных групп скифского времени при сравнении со сборными сериями, представляющими европеоидов и монголоидов, соответствуют частоты ЗИ, ЗСШ и ИПНШ, присущие европеоидам (рис. 1). Устойчивый сдвиг в “восточном” направлении демонстрирует только серия из т.н. царского кургана Аржан-2. Вместе с тем среднее значение частот НО для сборных серий, кроме погребенных в Аржане-2, пазырыкцев и тагарцев (Кузнецкая котловина) превышает данный показатель для современных монголоидов. Повышенные, хотя и не столь сильно, как в данном случае, частоты НО характерны также для ряда популяций бронзового века с территории степной и лесостепной зон Западной и Южной Сибири [Громов, Моисеев, 2004]. Учитывая это, а также отсутствие заметной “восточной” тенденции по другим признакам у пазырыкцев и тагарцев Кузнецкой котловины, считаю, что говорить о значительном участии монголоидных групп в генезисе данных популяций преждевременно. Однако эту особенность можно рассматривать как следствие родственных связей указанных групп с европеоидами Южной Сибири эпохи бронзы. Предположение об участии монголоидов в формировании группы из Аржана-2 имеет под собой больше оснований, поскольку она, как уже отмечалось, демонстрирует устойчивую “восточную” тенденцию практически по всем признакам,

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (25) 2006 © В.Г. Моисеев, 2006

Таблица 1. Частоты краниоскопических признаков в краниологических сериях скифского времени из Западной и Южной Сибири, %

|

№ п/п |

Серия |

ЗИ |

КВШ |

ЗСШ |

ПГУ II |

ИПНШ |

НО |

|

1 |

Тагарская культура (Кузнецкая котловина) |

4,0 * (31) |

19,9 * (61) |

11,9 (42) |

65,5 (29) |

81,4 (43) |

63,2 (57) |

|

2 |

Тагарская культура (Аскиз-2) |

22,4 * (51) |

28,6 (131) |

14,7 (75) |

61,3 (62) |

74,0 (73) |

37,7 (114) |

|

3 |

Камень-2 |

14,6 * (37) |

21,2 (108) |

8,5 (71) |

75,0 (52) |

64,6 (48) |

35,7 (84) |

|

4 |

Быстровка-1–3 |

12,5 (114) |

23,1 (216) |

10,7 (150) |

60,2 (88) |

61,6 (125) |

34,6 (240) |

|

5 |

Саргатская культура |

0,0 (77) |

16,9 (195) |

7,8 (115) |

69,1 (55) |

66,7 (114) |

37,9 (198) |

|

6 |

Пазырыкская культура |

11,5 (114) |

21,6 (283) |

11,1 (135) |

50,5 (107) |

68,0 (150) |

57,4 (197) |

|

7 |

Аржан-2 |

54,0 * (29) |

20,3 (36) |

26,1 (23) |

85,0 (20) |

52,2 (23) |

68,8 (32) |

Примечание. Здесь и далее: ЗИ - затылочный индекс, КВШ - клиновидно-верхнечелюстной шов, ЗСШ - заднескуловой шов, ПГУ II - подглазничный узор типа II, ИПНШ - индекс поперечного небного шва, НО - надглазничные отверстия. В скобках указана общая численность наблюдений.

* Величины, вычисленные по уравнению регрессии.

значимым для дифференциации современных европеоидных и монголоидных популяций. Следует, правда, иметь в виду, что крайние значения частот, характеризующие серию, могут быть обусловлены малочисленностью группы. Необходимо также учитывать возможные родственные отношения между

индивидуумами, погребенными в данном могильнике, который представлял собой родовую усыпальницу верхушки раннескифского общества.

Полученные результаты как будто подтверждаются краниометрическими данными. Согласно предварительному заключению Т.А. Чикишевой, среди

Рис. 1. Частоты шести краниоскопических признаков в изученных сборных сериях с территории Европы и Азии, а также у обских угров и самодийцев. Номера групп и усл. обозн. см. в табл. 1.

серий скифского времени с территории Тувы наиболее однородной является серия из кургана Аржан-2. Исследовательница отмечает “восточное” уклонение группы по углам горизонтальной профилировки лица, которые больше, чем “типичные для групп метисного европеоидно-монголоидного происхождения, но не достигают величин, характерных для представителей известныхантропологическихвариантовсеверныхкон-тинентальных монголоидов” [Чикишева, 2004, c. 120].

Частоты КВШ в анализируемых

сборная серия с территории Восточной Европы. На “восточном полюсе” находятся близкие к современности сборные серии из Центральной Азии и Восточной Сибири, крайнее же положение занимает серия из Аржана-2. Последнее неудивительно, т.к. данная группа, как было показано выше, занимает крайнее место по нескольким исходным признакам, значимым для дифференциации европеоидных и монголоидных популяций.

сериях существенно выше показателей, характерных для современных обско-угорских и самодийских групп. Наиболее низкая частота данного признака соответствует сборной серии саргатской культуры. Самой высокой частотой ПГУ II отличается серия из Аржана-2. Последнее, однако, не позволяет говорить о специфически “уральском” сдвиге серии из Аржана-2, поскольку частота КВШ в ней заметно превышает уровень, характерный для уралоязычных популяций. Подобное сочетание – высокая частота ПГУ II и КВШ – соответствует современным центрально-азиатским популяциям. Данная комбинация признаков у этих групп сочетается с выраженной “восточной” тенденцией, что демонстрирует серия из Аржана-2.

Сравнительный анализ

II ГК

2,1-|—

0,9-

саргатцы

Камень-2

и самодийцы

Аржан-2

| f тагарцы КК финны

।। андроновцы

J=T □ евро- афанасьевцы пеоиды

андроновцы Казахстана

-1,5-

-2,7-

-2,1

..... тагарцы МК ц ^^Аскиз

Аймырлык

'Быстровка

□

тюрки

Западной Сибири

пазырыкцы

андроновцы

ВО

кротовцы

окуневцы

-0,7

СВ

тюрки

Средней Азии

Аймырлык ГВ

тюрки Алтая и Хакасии

неолит

Прибайкалья

□1

Центральная Азия

Восточная Сибирь

0,7

2,2

3,6

I ГК

Рис. 2. Расположение групп в пространстве I и II ГК.

1 – эпоха неолита и бронзы; 2 – скифское время; 3 – гуннское время; 4 – близкие к современности группы. МК – Минусинская котловина, КК – Кузнецкая котловина, ВО – верхняя Обь, СВ – скифское время, ГВ – гуннское время.

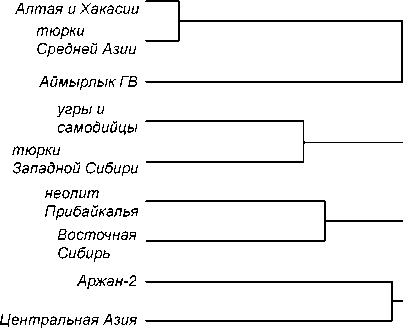

В качестве сравнительного материала были использованы сборные данные современных групп из Восточной Европы, Сибири, Средней и Центральной Азии, а также древних серий из Сибири и Центральной Азии эпох неолита, бронзы и раннего железа (табл. 2). Статистическое сопоставление проводилось с использованием методов главных компонент и кластерного анализа. С целью стабилизации дисперсий частоты признаков предварительно преобразовывались в радианы.

На долю первой главной компоненты (I ГК) приходится 42 % общей дисперсии (табл. 3, рис. 2, 3). Она дифференцирует группы вдоль оси “запад – восток”. На “западном полюсе” располагается большинство древних групп эпохи бронзы; крайнее положение занимает близкая к современности

IV ГК

2,4 т

1,0-

0,0-

-1,0-

саргатцы

карасукцы| |

-2,0- —

-3,0

кротовцы

Камень-2

Быстровка

финны

европеоиды

угры и само дийцы

тюрки

I IЗападной Сибири

андроновцы ВО

Восточная

Сиби рь тюрки Алтая । ।

। । и Хакасии

.—. неолит I__I Прибайкалья

Ас™ Покуневцы афанасьевцы 1

андроновцы W

Казахстана ma=W мк пазарыкцы

андроновцы МК тагарцы КК

Аймырлык СВ

-2,0

0,0

тюрки

Средней Азии

Центральная

О

Аймырлык ГВ

Аржан-2

2,0

4,0

I ГК

Рис. 3. Расположение групп в пространстве I и IV ГК.

Усл. обозн. и расшифровку сокращений см. на рис. 2.

Таблица 2. Сведения о сериях, использованных для многомерного анализа

|

№ п/п |

Серии |

Источники |

|

Древние серии |

||

|

1 |

Неолит Прибайкалья |

Kozintsev, 1992 |

|

2 |

Афанасьевская культура |

Громов, 1997 |

|

3 |

Окуневская культура |

То же |

|

4 |

Кротовская культура (Сопка-2) |

» |

|

5 |

Андроновская культура (Минусинская котловина) |

» |

|

6 |

Андроновская культура (Казахстан) |

» |

|

7 |

Андроновская культура (верхняя Обь) |

» |

|

8 |

Карасукская культура |

» |

|

9 |

Тагарская культура (Минусинская котловина) |

Kozintsev, 1992 |

|

10 |

Аймырлык (скифское время) |

Ibid |

|

11 |

Аймырлык (гуннское время) |

» |

|

12 |

Тагарская культура (Кузнецкая котловина) |

См. табл. 1. в данной статье |

|

13 |

Тагарская культура (Аскиз) |

То же |

|

14 |

Камень-2 |

» |

|

15 |

Быстровка-1–3 |

» |

|

16 |

Саргатская культура |

» |

|

17 |

Пазырыкская культура |

» |

|

18 |

Аржан-2 |

» |

|

Близкие к современности суммарные серии |

||

|

19 |

Угры и самодийцы |

Kozintsev, 1992; Моисеев, 1999 |

|

20 |

Поволжские и прибалтийские финны |

То же |

|

21 |

Тюрки Западной Сибири |

Моисеев, 1999 |

|

22 |

Тюрки Средней Азии |

Kozintsev, 1992 |

|

23 |

Тюрки Алтая и Хакасии |

Kozintsev, 1992; Моисеев, 1999 |

|

24 |

Центрально-азиатские группы |

Kozintsev, 1992 |

|

25 |

Восточно-сибирские группы |

Ibid |

|

26 |

Группы с территории Восточной Европы и Кавказа |

» |

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между исходными признаками и значениями первых четырех главных компонент

|

Признак |

Главные компоненты |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

ЗИ |

0,79 |

–0,36 |

0,33 |

0,06 |

|

КВШ |

–0,49 |

–0,24 |

0,50 |

0,66 |

|

ЗСШ |

0,87 |

0,13 |

–0,16 |

0,14 |

|

ПГУ II |

0,08 |

0,91 |

0,39 |

0,09 |

|

ИПНШ |

– 0,70 |

0,11 |

– 0,50 |

0,28 |

|

НО |

0,64 |

0,09 |

–0,41 |

0,55 |

|

Собственное число |

2,51 |

1,05 |

0,96 |

0,84 |

|

Доля общей изменчивости, % |

41,8 |

17,5 |

16,1 |

14,0 |

Еще раз подчеркну, что, хотя оценка величины “восточного” сдвига серии из Аржана-2 не может считаться достаточно надежной вследствие малочисленности серии, сам факт такого сдвига не вы- зывает сомнений, тем более что группа уклоняется в “восточном” направлении по двум системам признаков – краниоскопии и краниометрии. Краниоскопи-чески аржанская серия ближе всего к современной

Аймырлык СВ пазырыкцы тагарцы КК тагарцы МК

Аскиз андроновцы Казахстана афанасьевцы андроновцы ВО карасукцы европеоиды

Камень-2

Быстровка саргатцы финны окуневцы кротовцы андроновцы МК тюрки

Рис. 4. Результаты кластеризации матрицы евклидовых расстояний.

центрально-азиатской монголоидной, что отражено в результатах анализа главных компонент и кластерного анализа (см. рис. 2–4). Ввиду малочисленности серии к интерпретации данного результата следует подходить осторожно, а поскольку Аржан-2 представляет собой полностью исследованный памятник, проверить полученный вывод можно будет лишь с помощью иных систем признаков.

Выраженная “восточная” тенденция также отмечена для группы скифского времени из Аймырлыка и носителей пазырыкской культуры. Однако проме- жуточное положение этих серий не является веским основанием для признания их метисности, поскольку оно может быть следствием сохранения протоморф-ных черт. В этом случае следует ожидать, что среднее положение по признакам, разграничивающим европеоидов и монголоидов, будет сопровождаться “своеобразными” сочетаниями иных показателей; подобное характерно для уралоязычных популяций [Моисеев, 1999; Козинцев, 2004].

Именно такое специфическое сочетание признаков описывается II и IV ГК (18 и 14 % общей измен- чивости соответственно, см. табл. 3). Оба вектора дифференцируют уральские группы от всех прочих. При этом II ГК почти полностью определяется одним признаком – ПГУ II, в дифференциации же групп вдоль IV ГК основную роль играют КВШ и НО (см. табл. 3). Третья ГК не несет сколько-нибудь значимой информации. Она отделяет тагарцев Кузнецкой котловины от всех остальных групп, причем на серию носителей тагарской культуры приходится около четверти общего размаха вектора. При исключении кузнецкой серии из анализа это направление изменчивости полностью исчезает, тогда как все остальные векторы сохраняют или даже усиливают свою значимость. Последнее справедливо, в частности, в отношении вектора, сходного с IV ГК в предыдущем анализе; теперь он становится третьим по значению. Исходя из этого, можно предположить, что в эволюционной истории тагарской популяции Кузнецкой котловины важную роль играли изоляция и связанные с нею стохастические факторы. Вместе с тем по уровню европеоидности эта группа не обнаруживает достоверных отличий от прочих тагарских серий (сборная серия из Минусинской котловины и серии из Аскиза).

Как уже отмечалось, для уралоязычных популяций характерно сочетание низких частот КВШ и высоких – ПГУ II. При до статочном числе кра-ниоскопически “уральских” групп именно такая комбинация обычно определяет один из первых векторов. Для большинства же древних серий данное сочетание нехарактерно; этим и обусловлено отсутствие значимой межгрупповой корреляции между вышеуказанными признаками и, как следствие, выделение двух независимых направлений изменчивости, определяющихся КВШ и ПГУ II по отдельности.

Между тем уверенно говорить об “уральской” тенденции можно лишь при условии, что таковая проявляется по обоим этим признакам, как это наблюдается, в частности, не только у современных финно-угров и самодийцев, но и у тюркоязычных групп Западной Сибири, сложившихся в результате ассимиляции тюрками уралоязычного населения. Серия же из Аржана-2 и тагарская группа из Кузнецкой котловины, характеризуясь высокой частотой ПГУ II, проявляют “уральскую” тенденцию по II ГК, однако находятся на противоположном уральцам “полюсе” по IV ГК. Следовательно, говорить об их родстве с уральцами нет оснований. Аналогичная по сути, но противоположная по соотношению “уральской” тенденции по II и IV ГК ситуация фиксируется для серии кротовской культуры из могильника Сопка-2.

Что касается пазырыкцев, то они не проявляют сколько-либо заметного “уральского” сдвига ни по одному из рассматриваемых векторов (см. рис. 2, 3). Поэтому если в состав носителей пазырыкской культуры и вошли какие-то самодийские или угорские группы (именно такой сценарий предлагается группой новосибирских генетиков на основании изучения остатков древней мтДНК [Воевода и др., 2003]), то по удельному весу они были, видимо, незначительны. Мнение о принадлежности носителей пазырык-ской культуры к протосамодийцам [Молодин, 2003] не находит подтверждения в краниоскопических данных. Но это не закрывает тему участия протоморф-ных групп в происхождении пазырыкцев, поскольку уральцы представляют собой лишь один из примеров популяций, сохранивших в своем фенотипе прото-морфные особенности (см., напр.: [Козинцев, 2004]). Есть веские основания полагать, что протоморфные группы, не обязательно сходные с уральцами и между собой, обитали на территории Сибири до эпохи бронзы. Существенная роль таких групп в сложении различных древних популяций признается сегодня большинством антропологов, работающих с материалами из Западной и Южной Сибири (см., напр.: [Чи-кишева, 2003, c. 100–103]).

Согласно результатам интеграционного анализа краниометрических и краниоскопических данных [Kozintsev, Gromov, Moiseyev, 1999; Козинцев, Громов, Моисеев, 2003], у ряда групп эпохи бронзы сохранились протоморфные признаки (см.: [Козинцев, 2004]). Среди серий, рассматриваемых в настоящей работе, такими чертами характеризуются представители окуневской и кротовской культур. Обе эти группы, демонстрируя выраженную краниоскопическую специфику, формируют один из “полюсов” II ГК, противоположный “уральскому полюсу” (см. рис. 2). Именно эта специфичность не позволяет интерпретировать их “восточный” сдвиг относительно других групп бронзового века как следствие процесса метисации европеоидных и монголоидных популяций, поскольку и европеоиды, и монголоиды характеризуются в основном нейтральными значениями данной ГК. Такие же нейтральные значения отмечены и для пазырыкцев. Поэтому, даже если в состав популяции пазырыкцев и вошел какой-то компонент, сохранивший протоморфные особенности, что, на мой взгляд, не исключено (на это может указывать относительно невысокая частота ПГУ II), его роль была не очень велика.

Ни одна из прочих серий скифского времени также не проявляет сколько-нибудь выраженного сдвига в сторону окуневцев и кротовцев. Это позволяет предположить, что именно в скифский период древние протоморфные группы автохтонного населения Южной Сибири окончательно растворились в среде численно преобладавших групп мигрантов, в основном западного происхождения. Таким об- разом, основу пазырыкцев составили древние евро пеоидные группы Южной Сибири. Незначительные проявления “восточной” тенденции объясняются, скорее всего, небольшой монголоидной примесью, что ранее предположил Г.Ф. Дебец [1948]. Участие древних протоморфных групп в сложении пазырык-цев на данном этапе исследования достоверно не фиксируется.

В Западной Сибири ситуация была иной. Анализом выявлено устойчивое уклонение двух западносибирских серий скифского времени – серии боль-шереченской (каменской) культуры из могильника Камень-2 и сборной серии из могильников саргат-ской культуры – в направлении уралоязычных групп по обоим векторам (II и IV ГК), маркирующим специфичность уральцев. Значимость данного результата в том, что он касается пока что единственных древних серий, демонстрирующих отчетливую “уральскую” тенденцию. По величине “уральского” сдвига обе серии превосходят сборную группу, составленную из близких к современности финноязычных популяций. Они наиболее близки по сумме показателей к данной сборной группе и к серии из могильника большере-ченской (каменской) культуры Быстровка (см. рис. 4). Все названные группы наряду с выраженным “уральским” сдвигом характеризуются достаточно высоким уровнем европеоидности.

Этого нельзя сказать о современных азиатских уральцах – уграх и самодийцах, которые занимают практически нейтральное положение на векторе, дифференцирующем европеоидов и монголоидов (I ГК) при одновременно более высоком уровне специфичности по II и IV ГК. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в состав обсуждаемых групп скифского времени наряду с “уральскими” вошли также древние европеоидные популяции. Предположение А.Н. Багашева [2000] о том, что источником европеоидного компонента в составе саргатцев были андроновцы (федоровцы), представляется вполне обоснованным. Результаты, свидетельствующие о присутствии древнеуральского компонента в составе саргатского населения, подтверждаются мнением ряда исследователей о принадлежности саргатской культуры протомадьярам [Могильников, 1983, 1994; Корякова, 1988].

Заключение

Проведенный анализ краниоскопических признаков позволяет определить основные направления межпопуляционных связей населения Западной и Южной Сибири в скифский период. Основу населения обеих территорий составили древние европеоидные популяции эпох энеолита и бронзы. К этому времени была, вероятно, в основном закончена ассимиляция пришлыми европеоидными племенами автохтонного населения степной зоны, характеризовавшегося чертами протоморфности, которая была еще достаточно заметна у некоторых групп этой эпохи, в частности у носителей кротовской и окуневской культур.

О начале качественного изменения отношений между центрально-азиатскими группами и европеоидным населением степной зоны Сибири свидетельствует выраженный “восточный” сдвиг группы из Ар-жана-2. Подобный сдвиг для более раннего времени прослежен лишь у отдельных индивидуумов, а значит, миграционный процесс тогда еще не был массовым – речь могла идти об инфильтрации небольших монголоидных групп, которые полностью ассимилировались европеоидными популяциями. Уникальность краниоскопической характеристики серии из Аржана-2 показатель того, что коренного перелома в динамике взаимодействия древнеевропеоидных и монголоидных популяций в скифский период все же не произошло. Процесс массовой миграции монголоидных групп центрально-азиатского происхождения пришелся уже на последующий, гуннский, период.

В лесостепной зоне Западной Сибири в это время преобладало другое направление межпопуляционных связей. Здесь происходила ассимиляция численно преобладавшими европеоидными популяциями местного таежного населения, в краниоскопической характеристике которого прослеживаются черты сходства с современными угорскими и самодийскими группами.