Краниоскопические данные о населении степной и лесостепной зон Восточной Европы IV-III тыс. до н. э

Автор: Казарницкий А.А., Григорьев А.П., Капинус Ю.О., Громов А.В., Хохлов А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения шести краниоскопических признаков на 487 черепах раннего и среднего этапов эпохи бронзы из степной и лесостепной зон Восточной Европы. Выборки сформированы в основном по культурно-территориальному принципу. Межгрупповая изменчивость изученных признаков анализировалась с помощью таблиц сопряженности, точного критерия Фишера и метода главных компонент. Зафиксировано значительное морфологическое разнообразие локальных групп ямной культуры, сопоставимое с различиями между современными географически отдаленными европеоидными популяциями разного происхождения. Отмечено сходство носителей полтавкинской культуры и населения катакомбных культур, проживавших к северу от нижнего течения Дона. Происхождение носителей катакомбных культур более южных регионов - вдоль левых притоков Нижнего Дона, в волго-донском междуречье и в Северо-Западном Прикаспии - вероятно, связано с населением Кавказа и Закавказья.

Краниология, краниоскопия, дискретные признаки, физическая антропология, археология эпохи бронзы, восточная европа, ямная культура, катакомбная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143176000

IDR: 143176000 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи Краниоскопические данные о населении степной и лесостепной зон Восточной Европы IV-III тыс. до н. э

Человеческие скелеты из погребальных памятников могут быть ценны как источник для реконструкции истории древних эпох, свидетельств о которых сохранилось немного. В нашей статье речь пойдет о населении, проживавшем несколько тысяч лет назад в отдалении от крупных цивилизационных центров эпохи бронзы и потому известном преимущественно по археологическим данным, которые изредка дополняются с помощью методов физической антропологии.

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-09-00309.

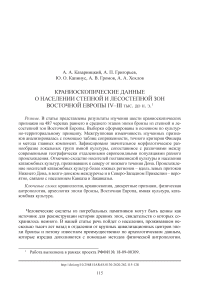

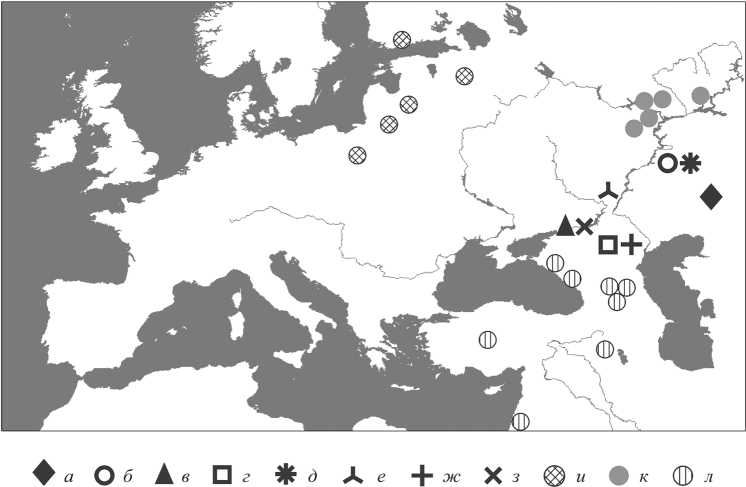

Рис. 1. Памятники ранней ( А ) и средней ( Б ) бронзы, материал из которых использован в работе

Условные обозначения : а – ямные приуральские; б – ямные волго-уральские; в – ямные нижнедонские; г – ямные прикаспийские; д – полтавкинские; е – катакомбные волго-донские; ж – катакомбные прикаспийские; з – катакомбные нижнедонские

Доминирующий ландшафт этого ареала – степи, расположенные между Кавказскими горами на юге, низовьями рек Дон и Северский Донец на западе, средним течением реки Урал на востоке и лесостепной природной зоной Среднего Поволжья на севере (рис. 1). Обозначенные границы условны и связаны лишь с доступностью материалов для нашего исследования.

Материалом данной работы послужили черепа мужчин и женщин из погребений носителей ряда археологических культур раннего и среднего этапов эпохи бронзы – ямной, полтавкинской и катакомбных. Общая численность источников составила 487 черепов, которые хранятся в четырех научных и образовательных центрах европейской части России. Это Волго-Уральский центр палеоантропологических исследований Самарского государственного социально- педагогического университета (г. Самара, собиратель: д. и. н. А. А. Хохлов); Кабинет физической антропологии Южного научного центра РАН и Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, собиратель: к. и. н. Е. Ф. Батиева): Музей антропологии в Институте истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета (г. Волгоград, собиратель: д. и. н. М. А. Балабанова) и отдел антропологии Музея антропологии и этнографии РАН (г. Санкт-Петербург, коллекционный № 6699; собиратель: к. и. н. А. В. Шевченко)2. Краниоскопические характеристики серий из трех последних фондов обсуждались ранее одним из авторов (Казарницкий, 2011), но с несколько иной группировкой и численностью наблюдений. Краниоскопия черепов Волго-Уральского центра палеоантропологических исследований публикуется впервые.

На черепах фиксировались краниоскопические (дискретные, неметрические) признаки программы А. Г. Козинцева ( Козинцев , 1988): затылочный индекс (ЗИ), клиновидно-верхнечелюстной шов (КВШ), заднескуловой шов (ЗСШ), второй тип подглазничного узора (ПГУ II), индекс поперечного небного шва (ИПНШ), а также надглазничные отверстия (НО) ( Dodo , 1987; Томашевич , 1988; Kozintsev , 1992; Dodo, Sawada , 2010). Данные суммировались без учета половой принадлежности скелетов, кроме КВШ, для которого использовалось среднее арифметическое частот признака для мужской и женской частей выборки. В большинстве групп оказалось недостаточно наблюдений для расчета ЗИ I и частоты КВШ у женщин – оба признака были определены по регрессионным формулам на основе ЗИ II и частоты КВШ у мужчин ( Козинцев , 1988. С. 39, 52). Для попарных сравнений использовались таблицы сопряженности и точный критерий Фишера, для межгрупповых – анализ главных компонент. Частота признаков переводилась в радианы угловым преобразованием Фишера с поправкой Анскомба ( Sjøvold , 1977; цит. по: Васильев , 2005). Все статистические процедуры реализованы с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 12.0.

Археологическая периодизация и хронология памятников ранней и средней бронзы разработана довольно подробно и демонстрирует пестроту разнообразных погребальных традиций и их динамичные изменения в течение IV и III тыс. до н. э. ( Клейн , 1970; Мерперт , 1974; Васильев , 1979; Синюк , 1996; Васильев и др. , 2000; Кияшко , 2002; Шишлина , 2007; Кузнецов , 2010; Бочкарев , 2010; Андреева , 2014; Моргунова , 2014; Курганные погребения…, 2014; и др.). Изучение сложно устроенного предмета неизбежно приводит к появлению спорных или противоречивых интерпретаций, в данном случае связанных с реконструкцией моделей формирования и сосуществования разных археологических культур. Задача нашей работы заключается в описании исключительно популяционных процессов, не связанных прямыми причинно-следственными связями с культу-рогенезом эпохи бронзы. Поэтому при распределении черепов по выборкам использовался культурно-территориальный принцип, наиболее соответствующий популяционному разделению.

Общая численность черепов и необходимость соблюдения требований репрезентативности не позволяют сформировать группы с учетом современной археологической дифференциации, несопоставимо более детализированной. С одной стороны, это избавляет нас от необходимости принимать какую-либо сторону при использовании дискуссионных датировок, атрибуций и границ. Все наши выборки разделены лишь на два хронологических периода – ранний и поздний, соответствующие раннему и среднему периодам эпохи бронзы. У специалистов вряд ли вызовет сомнение относительно более ранняя дата ям-ных древностей по сравнению с полтавкинскими и катакомбными, а используемые нами границы между синхронными группами – условные и чисто географические (причем их реальность для популяций нам еще предстоит проверить). С другой стороны, реконструируемая нами картина создается очень «широкими мазками», и авторы с сожалением признают необходимость этого ради сохранения популяционного подхода при анализе антропологических материалов.

Черепа раннего периода разделены на четыре географические группы (рис. 1: А.а–г ): ямную приуральскую (или тамар-уткульскую), расположенную вдоль берегов реки Урал в ее среднем течении; ямную волго-уральскую, занимающую степи и лесостепи между руслами рек Волга и Урал; ямную прикаспийскую – из полупустынь и засушливых степей Северо-Западного Прикаспия и ямную нижнедонскую – с берегов Нижнего Дона (значение частоты КВШ в этой выборке недостоверно из-за малой численности наблюдений). Все они относятся к ямной культурно-исторической области IV–III тыс. до н. э.

Более поздние материалы из памятников III тыс. до н. э. разделены на несколько групп и подгрупп тоже в основном по территориальному принципу (рис. 1: Б.д–з ): полтавкинскую, большинство памятников которой находится между реками Волга и Урал; катакомбную волго-донскую из междуречья Волги и Дона; катакомбную прикаспийскую из Северо-Западного Прикаспия и катакомбную нижнедонскую. Численность последней достаточна для выделения двух подгрупп – правобережной (из памятников, расположенных к северу от донской дельты на правом берегу Дона) и левобережной (погребения преимущественно вдоль левых притоков Дона – рек Сал и Западный Маныч). Кроме этого, в анализ включена выборка из погребений ранней катакомбной культуры, выявленной по комплексу археологических признаков среди синкретичных захоронений ям-но-катакомбного времени Северо-Западного Прикаспия ( Шишлина , 2007).

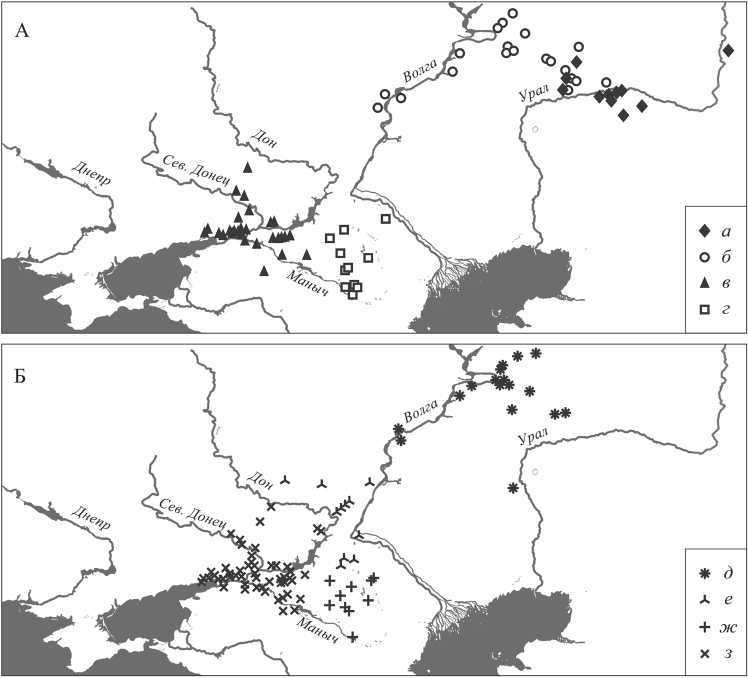

В погребениях среднего периода эпохи бронзы степной и лесостепной зон Восточной Европы систематически встречаются черепа со следами прижизненной искусственной деформации мозгового отдела (рис. 2). Их доля относительно общего количества черепов той же эпохи (доступных нам и хорошей сохранности) различается от региона к региону: 14 % в волго-уральском, 29 % в волго-донском, 37 % в нижнедонском правобережном; 17 % в нижнедонском левобережном и 55 % в прикаспийском. Вряд ли перечисленные цифры отражают реальную встречаемость этого признака во всех локальных группах, за исключением его явной редкости на севере и наибольшей распространенности в Прикас-пии. Количество деформированных черепов оказалось репрезентативным только в прикаспийском и нижнедонском правобережном регионах – они также были включены в межгрупповой анализ как отдельные выборки наряду с сериями

Рис. 2. Распространение деформированных черепов в катакомбных культурах недеформированных черепов тех же территорий. Деформированные черепа из других регионов далее не привлекались из-за малочисленности.

Значения встречаемости краниоскопических признаков в ямных группах (табл. 1)3 при попарном сопоставлении с применением точного критерия Фишера не обнаруживают статистически значимых различий. По-видимому, численность даже объединенных выборок остается недостаточной, особенно когда значения большинства признаков типичны для европеоидного населения ( Kozintsev , 1992): это и малая частота ЗИ и ЗСШ, и средняя частота ПГУ II и НО, и высокий ИНПШ. Встречаемость КВШ в трех ямных группах (кроме волгоуральской) для европеоидов все же небольшая. В волго-уральской группе также можно отметить самые низкие значения ПГУ II (более свойственные южным европеоидам) и ИПНШ (промежуточные в евразийском масштабе), а также в прикаспийской группе – сравнительно большую частоту НО.

В сериях среднего периода эпохи бронзы также отмечены низкие частоты ЗИ и ЗСШ, высокие – ИПНШ и промежуточные – ПГУ II и НО. Тем не менее на левом (южном) берегу Дона, между Волгой и Доном и в Прикаспии ЗСШ встречается немного чаще, а ПГУ II, наоборот, реже. Такое сочетание признаков отличает современные южные европеоидные группы от северо-западных (Ibid.). При попарном сопоставлении точным критерием Фишера северной (нижнедонских правобережных и полтавкинской) и южной (нижнедонская левобережная, волго-донская и прикаспийская) суммарных серий различия ни по одному из признаков тоже не достигают статистически значимого уровня, видимо, по той же причине, что и выше. Особняком стоит раннекатакомбная прикаспийская серия с самой высокой частотой КВШ и редкой представленностью НО.

Таблица 1. Краниоскопические признаки в выборках эпохи ранней и средней бронзы (%)

|

Название выборки |

ЗИII |

n |

КВШ |

n |

ЗСШ |

n |

ПГУII |

n |

НО |

n |

ИПНШ |

n |

|

Ямная волго-уральская |

1,9 |

54 |

36,7* |

30 |

4,9 |

41 |

39,3 |

28 |

38,3 |

60 |

64,0 |

25 |

|

Ямная приуральская (тамар-уткульская) |

6,5 |

46 |

19,4* |

36 |

3,8 |

26 |

57,1 |

21 |

41,7 |

48 |

76,2 |

21 |

|

Ямная прикаспийская |

3,0 |

66 |

22,7* |

66 |

8,7 |

46 |

46,9 |

49 |

54,5 |

88 |

79,5 |

39 |

|

Ямная нижнедонская |

4,9 |

41 |

25,0* |

8 |

11,1 |

18 |

57,1 |

21 |

38,4 |

73 |

86,7 |

15 |

|

Полтавкинская (волго-уральская) |

6,5 |

46 |

25,3 |

48 |

10,0 |

30 |

57,7 |

26 |

41,0 |

61 |

75,0 |

24 |

|

Ранняя катакомбная прикаспийская |

2,2 |

45 |

38,4 |

50 |

3,1 |

32 |

48,1 |

27 |

30,2 |

43 |

67,9 |

28 |

|

Катакомбная прикаспийская |

1,1 |

94 |

22,4 |

73 |

10,3 |

39 |

47,4 |

38 |

54,1 |

61 |

65,9 |

41 |

|

Катакомбная прикаспийская с деформацией |

2,3 |

86 |

26,9 |

71 |

14,0 |

43 |

49,0 |

51 |

39,4 |

71 |

80,9 |

47 |

|

Катакомбная волго-донская |

3,4 |

58 |

26,3 |

24 |

12,9 |

31 |

45,8 |

24 |

41,5 |

53 |

85,7 |

14 |

|

Катакомбная нижнедонская с деф., прав. берег |

8,7 |

46 |

25,4 |

38 |

5,9 |

17 |

50,0 |

18 |

43,1 |

65 |

73,9 |

23 |

|

Катакомбная нижнедонская, прав. берег |

2,3 |

86 |

8,9 |

84 |

10,4 |

48 |

59,6 |

57 |

45,2 |

157 |

75,6 |

45 |

|

Катакомбная нижнедонская, лев. берег |

1,4 |

70 |

16,5 |

78 |

17,1 |

35 |

44,7 |

47 |

45,5 |

99 |

79,2 |

53 |

* – данные только по мужчинам

Прикаспийские и нижнедонские правобережные выборки с деформацией и без таковой не различаются между собой ни по ЗИ, для которого известно небольшое увеличение частоты при затылочной деформации ( Козинцев , 1988. С. 35), ни по большинству других признаков, кроме КВШ. Его встречаемость в деформированной и недеформированной нижнедонских выборках различается статистически значимо (при p < 0,05). В дальнейшем выборки из деформированных черепов анализировались вместе c остальными сериями.

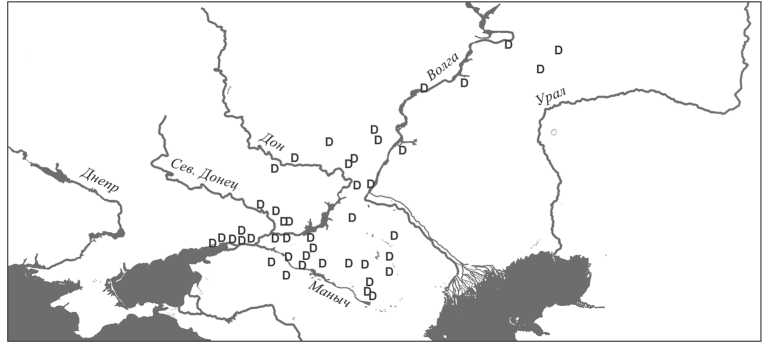

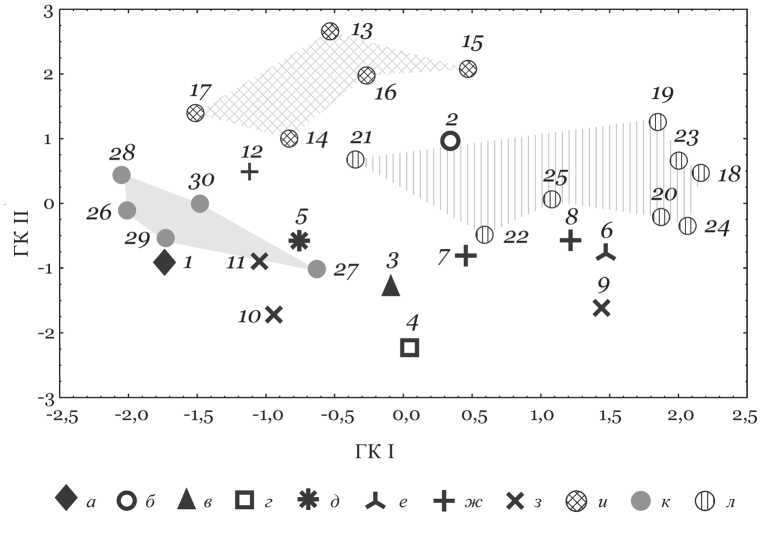

По результатам первого этапа межгруппового анализа первые две главные компоненты (ГК) отразили по 30 % общей изменчивости каждая (табл. 2). ГК I демонстрирует согласованную вариацию от бóльших к меньшим значениям ЗСШ и ИПНШ, ГК II – от меньших к большим значениям ЗИ и ПГУ II. В пространстве координат первых двух главных компонент очевидна обособленность раннекатакомбной прикаспийской и ямной волго-уральской групп, сочетанию частот признаков в которых не нашлось аналогий (рис. 3). Остальные выборки дифференцировались по координатам второй главной компоненты. Преимущественно левый нижний квадрант заняли группы со сравнительно малыми частотами ЗИ и ПГУ II (ямная прикаспийская, катакомбные прикаспийские с деформацией и без нее, катакомбные нижнедонская левобережная и волго-донская). В левом верхнем квадранте расположились серии с бóльшими значениями частот ЗИ и ПГУ II: ям-ные приуральская и нижнедонская, полтавкинская, катакомбные нижнедонские правобережные с деформацией и без нее. Выборки из второго скопления и географически в целом более северные.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между исходными признаками и главными компонентами

|

Признак |

Эпоха бронзы |

Эпоха бронзы и современность |

||||||||||

|

ГК I |

ГК II |

ГК III |

ГК IV |

ГК V |

ГК VI |

ГК I |

ГК II |

ГК III |

ГК IV |

ГК V |

ГК VI |

|

|

ЗИ I |

-0,279 |

0,753 |

0,383 |

0,411 |

0,129 |

-0,152 |

-0,554 |

-0,278 |

0,686 |

0,022 |

0,303 |

-0,232 |

|

КВШ |

-0,047 |

-0,373 |

0,859 |

0,260 |

-0,202 |

0,110 |

0,490 |

0,610 |

0,301 |

0,149 |

0,433 |

0,296 |

|

ЗСШ |

-0,766 |

-0,566 |

-0,151 |

-0,191 |

-0,184 |

0,569 |

-0,311 |

0,466 |

0,373 |

-0,465 |

0,083 |

|

|

ПГУ II |

-0,497 |

0,725 |

-0,307 |

0,015 |

-0,350 |

0,101 |

-0,825 |

0,081 |

0,145 |

-0,089 |

-0,236 |

0,479 |

|

НО |

-0,254 |

-0,478 |

-0,533 |

0,646 |

0,058 |

0,047 |

0,485 |

-0,463 |

0,168 |

-0,701 |

0,068 |

0,162 |

|

ИПНШ |

-0,908 |

0,002 |

0,156 |

-0,201 |

0,307 |

0,128 |

-0,018 |

-0,780 |

-0,280 |

0,367 |

0,351 |

0,234 |

|

Eigenvalue |

1,8 |

1,8 |

1,3 |

0,7 |

0,3 |

0,1 |

1,8 |

1,4 |

0,9 |

0,8 |

0,7 |

0,5 |

|

% Total variance |

30,0 |

29,7 |

21,5 |

12,0 |

5,2 |

1,6 |

29,8 |

22,9 |

15,1 |

13,3 |

11,3 |

7,6 |

Рис. 3. Результаты межгруппового анализа серий эпохи ранней средней бронзы

Условные обозначения см. в подписи к рис. 1

1 – ямная приуральская (тамар-уткульская); 2 – ямная волго-уральская; 3 – ямная нижнедонская; 4 – ямная прикаспийская; 5 – полтавкинская; 6 – катакомбная волго-донская; 7 – катакомбная прикаспийская; 8 – катакомбная прикаспийская с искусственной деформацией головы; 9 – катакомбная нижнедонская левобережная; 10 – катакомбная нижнедонская правобережная; 11 – катакомбная нижнедонская правобережная с искусственной деформацией головы; 12 – ранняя катакомбная прикаспийская

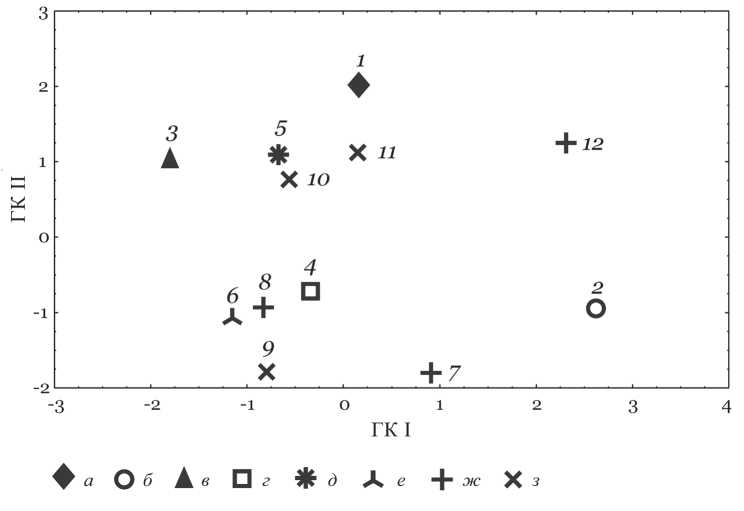

Рис. 4. Географическое положение современных серий и серий эпохи бронзы

Условные обозначения : а - ямные приуральские; б - ямные волго-уральские; в - ямные нижнедонские; г – ямные прикаспийские; д – полтавкинские; е – катакомбные волго-донские; ж – катакомбные прикаспийские; з – катакомбные нижнедонские; и – северо-западные европейские; к – восточные поволжские; л – южные европейские и ближневосточные

Далее в межгрупповой анализ следовало бы включить выборки периода поздней бронзы и раннего железного века, однако краниоскопические данные о них пока недоступны. Общемировые закономерности вариации краниоско-пических признаков разработаны на примере современных или близких к современности популяций ( Kozintsev , 1992), поэтому на втором этапе нашего исследования в анализ были включены выборки из 18 современных популяций Восточной Европы, Кавказа и Ближнего Востока (рис. 4). Учитывая известное постоянство генофонда европейского населения, начиная с эпохи ранней бронзы ( Балановский , 2015), сопоставление исследованных нами серий с современными имеет определенный смысл.

Первая ГК (30 % изменчивости) демонстрирует в основном увеличение встречаемости ЗСШ и уменьшение ЗИ и ПГУ II, а вторая ГК (23 % изменчивости) – увеличение частоты КВШ при уменьшении ИПНШ. Результаты хорошо дифференцируют северо-западные, восточные и южные современные популяции (рис. 5). В выборках северо-запада Восточной Европы редки ИПНШ и НО при средней или большой частоте КВШ. В выборках из Поволжья велика встречаемость ЗИ и ПГУ II при редкости ЗСШ, за исключением удмуртской группы, где ЗСШ очень распространен. В выборках Кавказа и Ближнего Востока, по сравнению с другими европеоидными популяциями, часто встречается ЗСШ

Рис. 5. Результаты межгруппового анализа серий эпохи бронзы и современных групп

Условные обозначения см. в подписи к рис. 4

1 – ямная приуральская (тамар-уткульская); 2 – ямная волго-уральская; 3 – ямная нижнедонская; 4 – ямная прикаспийская; 5 – полтавкинская; 6 – катакомбная волго-донская; 7 – катакомбная прикаспийская; 8 – катакомбная прикаспийская с искусственной деформацией головы; 9 – катакомбная нижнедонская левобережная; 10 – катакомбная нижнедонская правобережная; 11 – катакомбная нижнедонская правобережная с искусственной деформацией головы; 12 – ранняя катакомбная прикаспийская; 13 – финны и шведы; 14 – русские северо-запада; 15 – латыши; 16 – литовцы; 17 – поляки; 18 – абхазы; 19 – адыги; 20 – осетины; 21 – ингуши; 22 – чеченцы; 23 – армяне; 24 – турки Анатолии; 25 – арабы Сирии, Ливана, Иордании; 26 – чуваши; 27 – удмурты; 28 – мари луговые; 29 – мари горные; 30 – мордва-эрзя и относительно редки ЗИ и ПГУ II, кроме высокой частоты ЗИ в ингушской группе.

Краниологические серии ямной культуры Северо-Западного Прикаспия и Нижнего Дона на этом фоне имеют уникальное сочетание частот признаков, не находящее аналогий среди современного населения. Ямная волго-уральская группа сходна и с южными, и с северо-западными популяциями, заняв на графике соответствующее промежуточное положение. Ямная приуральская (та-мар-уткульская) группа оказалась наиболее близка к поволжским выборкам. Краниоскопическое разнообразие локальных групп носителей ямных погребальных традиций здесь сопоставимо с морфологической вариабельностью современных человеческих популяций от Поволжья до Кавказа и Ближнего Востока, история формирования которых была, очевидно, различной (Алексеев, 1974; Балановский, 2015).

Среди серий эпохи средней бронзы наиболее необычно положение полтав-кинской и двух катакомбных правобережных групп (с деформацией и без нее). Во-первых, среди более ранних ямных групп им наиболее близки нижнедонская и приуральская, между ареалами которых расстояние около тысячи километров. Если преемственность нижнедонского населения ямной и катакомбной культур неудивительна, то заметная разница в частотах краниоскопических признаков между волго-уральской ямной и волго-уральской же полтавкинской выборками требует дополнительных объяснений, которыми мы пока не располагаем. Во-вторых, среди современных групп наиболее сходны с ними оказались современные поволжские серии, формирование которых связано с участием популяций северной евразийской формации при существенной роли интенсивных метисационных процессов с северными европеоидами ( Алексеев , 1974).

Если в масштабе предыдущего анализа была видна преемственность прикаспийского населения ранней и средней бронзы, то теперь обе катакомбные прикаспийские группы (тоже и с деформацией, и без нее), а также катакомбная волго-донская и катакомбная левобережная нижнедонская имеют очевидное сходство с современными кавказскими и ближневосточными популяциями. Аналогий раннекатакомбной прикаспийской группе снова не обнаруживается.

Разумеется, было бы легкомысленно проводить прямые аналогии между древними и современными популяциями, разделенными тысячами лет сложной политической и экономической истории, ярко отраженной в динамике сменявших друг друга археологических культур. Облик и состав современного населения не могут быть полностью идентичными характеристикам жителей эпохи бронзы, поэтому нельзя прямолинейно объяснять сходство древних и современных серий единством их происхождения. Однако авторам представляется допустимым предполагать наличие в сходных друг с другом группах неких общих популяционных компонентов. Тем более что им находятся подтверждения в данных, полученных ранее по классической краниометрической программе ( Шевченко , 1986; Хохлов , 1998; 2000; 2017; Казарницкий , 2012).

Суммируя результаты нашего исследования, нужно отметить следующие положения:

-

1. Специфический облик носителей прикаспийской ямной культуры на фоне жителей значительной территории Евразии.

-

2. Существенное морфологическое разнообразие локальных групп населения ямной культурно-исторической области, свидетельствующее о разных моделях формирования этих популяций, несмотря на определенное сходство погребальных традиций.

-

3. Различное происхождение представителей раннекатакомбной и катакомбной культур Северо-Западного Прикаспия. Правда, для первых оно связывалось прежде с местной ямной культурой, тогда как по краниоскопическим признакам они тоже крайне своеобразны.

-

4. Наличие признаков популяций более южного (кавказского и закавказского) происхождения среди носителей катакомбных культур предкавказских степей и их общее отличие от катакомбного населения к северу от низовьев Дона.

-

5. Значительное сходство носителей полтавкинской культуры с правобережными нижнедонскими группами катакомбной культуры.

Ранее отмечалось морфологическое разнообразие волго-уральских полтав-кинцев и влияние на их антропологические особенности более южных синхронных групп ( Хохлов , 2017), а также что именно русло нижнего течения Дона являлось границей между популяциями эпохи средней бронзы разного происхождения (соответственно, северного и южного) ( Казарницкий , 2012).

При этом некоторое сходство по частотам краниоскопических признаков полтавкинской и ямной приуральской (тамар-уткульской) серий, в определенной мере, противоречит тому, что известно о них по краниометрическим данным. Морфологические различия между ними легли в основу представлений о разном происхождении носителей этих археологических культур. На начальных этапах их образования предполагалось участие в их морфогенезе разных по генезису южноевропеоидных популяций ( Хохлов , 2000; 2017).

Также противоречиво выглядит наличие краниоскопических различий между ямной волго-уральской и полтавкинской группами, у которых совпадают и ареалы, и (во многом) краниометрические характеристики, что объяснялось ранее их определенным генетическим единством. Вероятно, формирование пол-тавкинского населения было более сложным, поскольку в этот процесс поэтапно включались разные антропологические компоненты ( Хохлов , 2017).

Наконец, наше исследование показало, что точный критерий Фишера плохо работает при попарном сравнении неконтрастных по происхождению групп сравнительно небольшой численности, хотя это методическое замечание требует специальной проверки.

Список литературы Краниоскопические данные о населении степной и лесостепной зон Восточной Европы IV-III тыс. до н. э

- Алексеев В. П., 1974. География человеческих рас. М.: Мысль. 350 с.

- Андреева М. В., 2014. Восточноманычская катакомбная культура: анализ материалов погребальных памятников. М.: Таус. 272 с.

- Балановский О. П., 2015. Генофонд Европы. М.: КМК. 354 с.

- Бочкарев В. С., 2010. Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. CПб.: Инфо Ол. 231 с.

- Васильев А. Г., 2005. Эпиrенетические основы фенетики: на пути к популяционной мерономии. Екатеринбург: Академкнига. 640 с.

- Васильев И. Б., 1979. Среднее Поволжье в эпоху ранней и средней бронзы (ямные и полтавкинские племена) // Древняя история Поволжья: сб. науч. ст. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т. С. 24–57. (Научные труды КГПИ; т. 230.)

- Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Турецкий М. А., 2000. Ямная и полтавкинская культуры // История

- Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Бронзовый век / Ред. П. С. Кабытов и др. Самара: Самарский научный центр РАН. С. 6–64.

- Казарницкий А. А., 2011. Краниоскопия населения азово-каспийских степей Предкавказья в период ранней и средней бронзы // Вестник МГУ. Серия XXIII: Антропология. № 1. С. 76–83.

- Казарницкий А. А., 2012. Население азово-каспийских степей в эпоху бронзы (антропологический очерк). СПб.: Наука. 264 с.

- Кияшко А. В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. 227 с.

- Клейн Л. С., 1970. Катакомбная культура или катакомбные культуры? // Статистико-комбинаторные методы в археологии / Ред.: Б. А. Колчин, Я. А. Шер. М.: Наука. С. 165–179.

- Козинцев А. Г., 1988. Этническая краниоскопия: Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Л.: Наука. 168 c.

- Кузнецов П. Ф., 2010. Проблемы изучения раннего и среднего периодов бронзового века Самарского Поволжья // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции / Отв. ред. Л. В. Кузнецова. Самара: Офорт. С. 40–55. (Краеведческие записки; вып. XV.)

- Курганные погребения раннего бронзового века Нижнего Подонья / Сост. А. В. Файферт. Ростов-на-Дону, 2014. 500 с.

- Мерперт Н. Я., 1974. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М.: Наука. 173 с.

- Моргунова Н. Л., 2014. Приуральская группа памятников в системе волжско-уральского варианта ямной культурно-исторической области. Оренбург: Оренбургский гос. педагогический ун-т. 348 с.

- Синюк A. T., 1996. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: Воронежский пед. ун-т. 350 с.

- Томашевич Т. В., 1988. Закономерности распределения частот надглазничных каналов черепа человека // Вопросы антропологии. № 80. С. 106–113.

- Хохлов А. А., 1998. Палеоантропология пограничья лесостепи и степи Волго-Уралья в эпохи неолита – бронзы: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 23 с.

- Хохлов A. A., 2000. Палеоантропология эпохи бронзы Самарского Поволжья // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Бронзовый век / Ред. П. С. Кабытов и др. Самара: Самарский научный центр РАН. С. 309–332.

- Хохлов А. А., 2017. Морфогенетические процессы в Волго-Уралье в эпоху раннего голоцена (по краниологическим материалам мезолита – бронзового века). Самара: Самарский гос. соц.-пед. ун-т. 368 с.

- Шевченко A. B., 1986. Антропология населения южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современного и древнего населения европейской части СССР / Отв. ред.: И. И. Гохман, А. Г. Козинцев. Л.: Наука. С. 121–215.

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы. М.: ГИМ. 400 с. (Труды ГИМ; вып. 165.)

- Dodo Y., 1987. Supraorbital foramen and hypoglossal canal bridging: the two most suggestive nonmetric cranial traits in discriminating major racial groupings of man // Journal of the Anthropological Society of Nippon. Vol. 95. Iss. 1. P. 19–35.

- Dodo Y., Sawada J., 2010. Supraorbital foramen and hypoglossal canal bridging revisited: their worldwide frequency distribution // Anthropological Science. Vol. 118. Iss. 1. P. 65–71.

- Kozintsev A. G., 1992. Ethnic epigenetics: A new approach // Homo. Vol. 43. No. 3. P. 213–244.

- Sjøvold T., 1977. Non-metrical divergence between skeletal populations. The theoretical foundation and biological importance of C.A.B. Smiths Mean Measure of Divergence. Stockholm: Osteological Research Laboratory, University of Stockholm. 133 p. (Ossa; vol. 4, suppl. 1.)