Красные маралы Сатакулара (Республика Алтай)

Автор: Маточкин Е.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (48), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена новому петроглифическому памятнику у речки Сатакулар в Онгудайском р-не Республики Алтай. Рисунки выявлены на двух участках в желобе огромного монолита. Это несколько выбитых изображений и две уникальные фигуры маралов, выполненные красной краской. Они находят аналогии в петроглифах минусинской традиции на среднем Енисее, а также афанасьевской культуры на горе Калбак-Таш и в гроте Куйлю. Из анализа калбак-ташских аналогов следует, что в Сатакуларе изображена разнополая пара маралов. Крашеные рисунки, исполненные на высоком художественном уровне, и каменный монолит с необычным желобом являются в целом уникальным памятником.

Петроглифический памятник, крашеные рисунки, минусинская традиция, афанасьевская культура, эпоха ранней бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522877

IDR: 14522877 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Красные маралы Сатакулара (Республика Алтай)

В марте 2007 г. чабан Сумер Туктушев из с. Инегень показал мне рисунки, выполненные красной краской. Еще ранее, осенью 2006 г., о них рассказала мне английская журналистка Джоан Добсон. Ввиду малочисленности подобного материала каждое новое открытие крашеных петроглифов вызывает повышенный интерес ученых, занимающихся проблемами культурно-хронологической принадлежности древних изобразительных памятников.

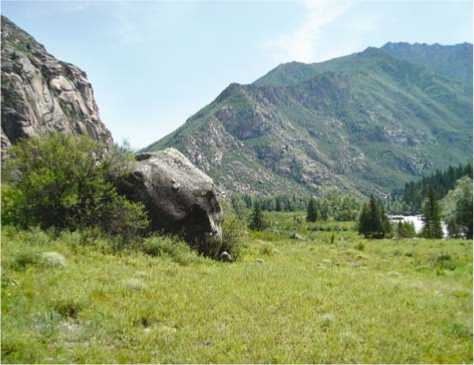

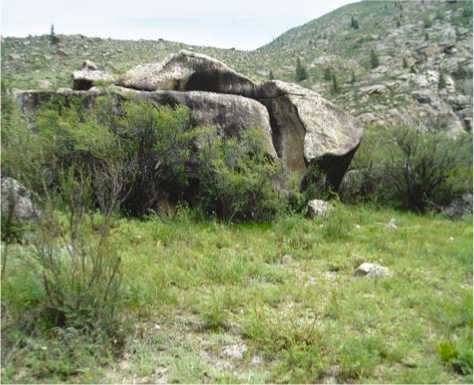

Обнаруженные рисунки находятся в Онгудайс-ком р-не Республики Алтай, в долине Аргута, примерно в 3 км от его впадения в Катунь, недалеко от первого правого притока – небольшой речки Сатаку-лар. Географические координаты памятника по GPS-приемнику: 50°13′22,6′′ с.ш., 086°42′20,3′′ в.д. Высота 801 м над ур. м. (по балтийской системе высот). Долина возле речки расширяется, на ее сравнительно ровной площадке, по рассказам чабанов, ранее жили люди. По фамилии одного из алтайцев это место стали называть Сатакулар-Оозы. Чуть ниже по течению Аргута весь склон усеян огромными камнями крупнозернистого биотитового гранита. Один из них напомина- ет человеческую голову с рельефными чертами лица (рис. 1). В 30 м вверх от тропы лежит большой монолит (5×3 м, высота 3 м), выделяющийся необычной формой. Порода камня здесь подвержена размывам, в результате чего монолит оказался прорезан желобом винтообразной формы, расширяющимся и углубляющимся книзу. Желоб настолько большой, что в него можно легко залезть (рис. 2). Несомненно, этот уникальный природный феномен рядом с камнем-головой не мог не привлечь внимание древнего человека. Поверхность желоба достаточно ровная, однако только в редких местах гладкая, покрытая скальным загаром, большая ее часть шероховатая, с выщербинами из-за процессов десквамации. С течением времени желоб расширяется, и то, что ранее находилось под прикрытием верхнего массива монолита, теперь подвергается воздействию осадков и заселяется разнообразными лишайниками от светлого до черного цвета. Свободны от них лишь юго-западная плоскость у выхода желоба и несколько маленьких плоскостей слева вверху. Только в этих местах и просматриваются рисунки. Поэтому в настоящее время можно говорить о двух участках петроглифов: один в левой верхней части, другой – в нижней.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (48) 2011

Рис. 1. Камень-голова.

Рис. 2. Монолит с желобом и рисунками.

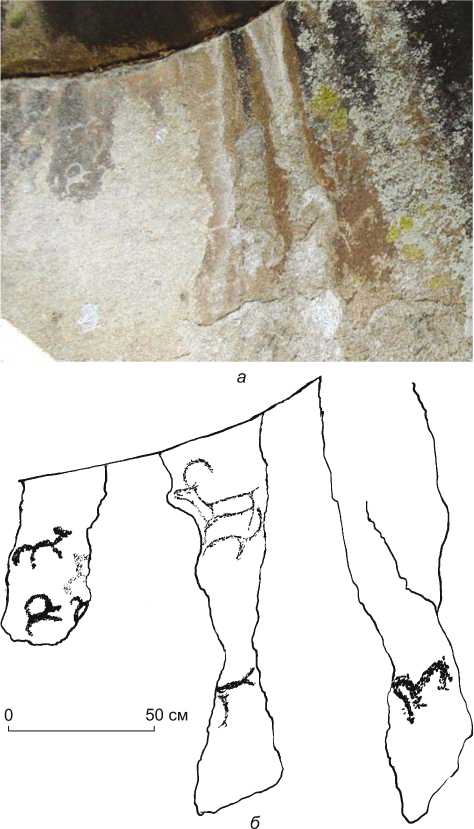

Рис. 3. Петроглифы участка 1 ( а ) и их прорисовка ( б ).

Описание петроглифов

Первый участок. В верхней северной части желоба сохранились три небольшие узкие вертикальные плоскости, покрытые коричневым скальным загаром. На левой размером 40×20 см просматриваются изображения козла и животного с выгнутой спиной и длинным хвостом, обращенных головами вправо; вокруг них – небольшие аморфные пятна и нечитаемые фрагменты выбивки. Динамичная фигура козла выбита по силуэту мелкоточечной техникой. Его большой рог смыкается с хвостом и вместе с прогнутой спиной образует круг. Верхнее изображение животного выбито широкой и неглубокой линией, обнажившей светлую породу камня (рис. 3).

На средней плоскости, суживающейся книзу, размером 90×20 см представлена фигура козла, головой обращенного влево. Его профильное изображе- ние выполнено неглубокой выбивкой по контуру с несмыкающимися лунками. На корпусе заметна вертикальная полоска. Под фигурой козла просматривается несколько линий.

Правая плоскость, расположенная несколько ниже первых двух, имеет размер 80×20 см. На ней изображено животное, обращенное головой влево, видовую принадлежность которого определить затруднительно из-за грубой выбивки.

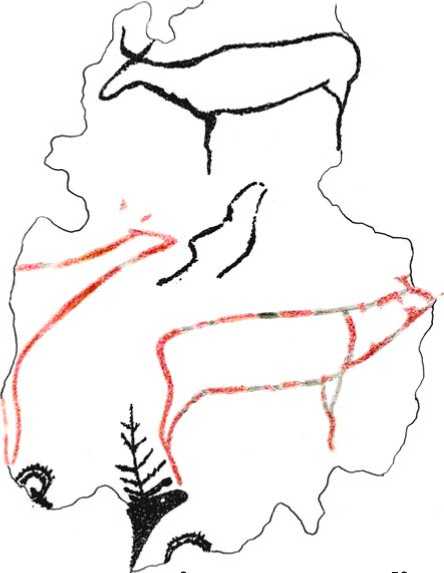

Второй участок. Плоскость овальной формы размером 200×100 см находится в полутора метрах ниже и южнее. Обнаруженные здесь крупные рисунки сохранились частично из-за покрывающих их лишайников. Ранее, надо полагать, нависающий козырек был больше, осадки сюда не попадали, и слегка вогнутую плоскость камня покрывал ровный коричневый скальный загар. Теперь же от него остались лишь отдельные маленькие островки, практически вся поверхность камня шероховатая, в мелких ямочках, местами покрыта лишайником. На участке 2 зафиксировано семь зооморфных изображений. Все они представлены фрагментарно и просматриваются с трудом. Центральную часть плоскости занимает оленный фриз с фигурами двух животных. Эти рисунки, выполненные красной краской, представляют особый интерес (рис. 4).

Лосеподобный бык. Довольно крупное изображение синкретичного животного (длина ок. 80 см) расположено в самом верху, под нависающим козырьком, и менее всего пострадало от времени. Выбивка производилась по контуру с дополнительной шлифовкой желобка. Лося напоминает заостренная параболоидная морда и небольшой горб на спине. Необычен удлиненный экстерьер с закругленным крупом и двумя тонкими ногами. Задняя нога просматривается плохо, и совсем не виден хвост: на его месте растут лишайники. На голове показаны развернутые в фас бычьи рога, хотя все изображение профильное. В рисунке соединены реализм и условность, сочетающая изображения разных существ. Животное представлено как бы спускающимся в левую сторону вниз по течению Аргута.

Фрагментарное изображение. Расположено под передней ногой фигуры быка и очерчено двумя волнообразными желобками. Выбивка просматривается плохо из-за поверхностных разрушений и не находит однозначного прочтения.

Левый олень. Рисунок расположен слева в центральной части плоскости. Видовое определение животного – алтайский марал ( Cervus elaphus sibiricus ). Просматривается только передняя часть фигуры, остальное скрыто под лишайником. Ориентация направо, вверх по Аргуту. Длина видимой части ок. 0,5 м. Изображение профильное, контурное, выполнено полупрозрачной красной краской слабого тона без предварительной выбивки. Ширина линии контура ок. 1 см, в районе груди достигает 3,5 см. Изображение в значительной мере стилизовано и построено с помощью дугообразных линий, имеющих разную кривизну на груди и спине. Голова маленькая, являющаяся завершением узкой и чрезвычайно длинной шеи. Изображение рогов отсутствует, над головой видны только отдельные пятна. Линия от ушей до рта прямая. Внизу рисунок плавно переходит в линию груди и передней ноги. Рядом про сматривается отрезок параллельно спускающейся линии. Изображение статичное, хотя вытянутая вперед шея своими изогнутыми линиями создает впечатление движения. Судя по размерам сохранившейся части, длина всего рисунка должна превышать 1 м.

Правый олень. Рисунок расположен справа в центральной части плоскости. Выполнен красной краской. Видовое определение животного – алтайский марал ( Cervus elaphus sibiricus ). Фигура видна почти полно-

а

0 50 cм

б

Рис. 4. Петроглифы участка 2 ( а ) и их прорисовка ( б ).

стью, лишь передняя часть головы скрыта лишайником. Высота ок. 0,5 м, длина ок. 80 см. Изображение профильное, контурное, за исключением головы, которая была прокрашена по силуэту. Ориентация направо, вверх по Аргуту. Рисунок был частично выбит, а затем прокрашен. Краска местами утратилась, покрылась лишайниками, тем не менее изображение восстанавливается по желобку, кроме шеи и головы, где выбивка отсутствует. Рога не просматриваются из-за больших утрат поверхностного слоя в этой части плоскости, заметен лишь один небольшой отросток. Шею отделяет от груди вертикальная линия. Рисунок конечностей начинается двумя линиями, которые смыкаются на уровне колена и далее идут вместе под небольшим наклоном, отчего ноги выглядят, говоря словами И.В. Ковтуна, как бы «подкошенными» [2001, c. 143]. Для облика животного характерна подпрямоугольная форма туловища. Ровный абрис спины оканчивается чуть приподнятыми шеей и головой, что придает статичному изображению животного некоторую динамику. В рисунке реализм сочетается с известной долей схематизма. При этом сохраняются основные зоометрические пропорции: шея соразмерна туловищу.

Левый козел. Изображение фрагментарное. Находится под ногами левой фигуры оленя. Видны лишь часть головы и большие закругляющиеся рога с выделенными зубцами. Выбивка силуэтная. Ориентация направо.

Нижний марал. Изображение фрагментарное. Находится внизу у границы лишайников. Просматривается лишь верхняя часть корпуса с рогом на голове в виде елочки. Выбивка силуэтная. Фигура обращена головой вправо.

Правый козел. Изображение фрагментарное. Находится внизу справа от нижней фигуры марала. Видны лишь большие рога с зубцами. Ориентация неясна.

Датировка изображений

Изображения на первом участке значительно моложе, чем на втором. Выбивка слабо патинизирована. Самую раннюю здесь фигуру козла на средней плоскости, по-видимому, следует отнести к скифскому времени: в рисунке заметно декоративное начало.

Изображения козлов и марала с рогом в виде елочки, расположенные в нижней части второго участка, характерны для конца II – начала I тыс. до н.э. Синкретичные образы быков встречаются на памятниках эпохи развитой бронзы. Лосеподобные изображения смешанной природы датируются исследователями ранним бронзовым веком [Кубарев В.Д., 2000, с. 15].

Особый интерес представляет датировка двух центральных фигур маралов, выполненных красной краской. Следует отметить, что крашеных рисунков в Горном Алтае известно немного. Это Первая [Окладников, Молодин, 1978] и Вторая [Маточкин, 1986] Ту-рочакские писаницы на р. Бии, фигуры коней на скале Калтак, в 30 км от Сатакулара вверх по Аргуту [Ма-точкин, 1998], и фрагментарное изображение у подно- жия горы Курман-Тау [Кубарев Г.В., 2003]. Турочак-ские писаницы датировались эпохой развитой бронзы [Молодин, Маточкин, 1992; Молодин, 1993]. Изображение у горы Курман-Тау Г.В. Кубарев сравнивает с петроглифами Ярминского порога и относит к энеолиту – раннему бронзовому веку, хотя не исключает и более ранней даты [2003, с. 387]. Рисунки на скале Калтак значительно меньше по размерам и прокрашены по силуэту сухим красителем. Из-за отсутствия каких-либо аналогий на Алтае они датированы в широком диапазоне от середины I тыс. до н.э. до середины II тыс. н.э. [Маточкин, 1998, с. 59]. Хронологическими ориентирами послужили изображения, выполненные красной краской, в соседних регионах. Известно, что на Урале рисунки краской создавались с палеолита до середины II тыс. н.э. [Оборин, Чагин, 1988, с. 16–18]. Восточные аналоги – девять комплексов в бассейне р. Маны, притока Енисея, – исследователи, учитывая случаи палимпсеста, датируют I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. [Заика, Кузнецов, 2008].

Красные маралы Сатакулара – новый феномен в древнем искусстве Горного Алтая: впервые персонажами писаниц предстали благородные олени, изображения которых столь заметно отличаются по исполнению от ранее известных крашеных рисунков. Крупные размеры фигур и стилистические особенности – массивный корпус, маленькая голова с вытянутой вперед мордой, как бы «свисающие» ноги, схематизм в сочетании с реалистичностью – сближают сатакуларские образы с изображениями, которые исследователи связывают с минусинским стилем [Советова, Миклашевич, 1999, с. 53]. Наскальные рисунки, выполненные в этом стиле, были впервые выделены как «енисейская (минусинская)» изобразительная традиция Н.А. Подольским [1973, с. 270–272]. Впоследствии Я.А. Шер более подробно охарактеризовал ее особенности и отнес такие петроглифы «к числу наиболее ранних рисунков Среднего Енисея, не исключая и их верхнепалеолитического возраста» [1980, с. 190–193]. Сам же Н.А. Подольский считал маловероятным возникновение или проникновение в Минусинскую котловину енисейской статично-геометризованной традиции ранее начала энеолита [1973, с. 271].

Подобные параллели между рисунками в минусинском стиле и петроглифами Алтая не прошли мимо внимания исследователей. И.В. Ковтун подметил совпадение ряда базовых деталей среднеенисейских и горноалтайских изображений (Калбак-Таш, Кучер-ла I, грот Куюс), сходство в конфигурации и пропорциях корпуса животных, своеобразном положении передних ног, подтреугольном абрисе приподнятой головы и морды, вытянуто-прогнутых шеях [2001, с. 142]. В то же время исследователь замечает, что «горноалтайская серия изображений оставляет впечатление более гомогенного комплекса с меньшей амплитудой иконографических вариаций. Ее отличает устойчивая изобразительная грациализация форм, а равно неестественно вытянутые, гипертрофированные шеи зооморфных образов» [Там же].

«Древнейший стилистиче ский горизонт эпохи палеометалла, представленный горно-алтайскими и, возможно, рядом среднеенисейских комплексов петроглифов “минусинской” традиции» И.В. Ковтун связывает с обнаруженным в гроте Куйлю оленным фризом [Там же, с. 170]. Проведенные там раскопки позволили сопоставить появление рисунков с афанасьевским слоем кучерлинского культового комплекса [Деревянко, Молодин, 1991, с. 5]. На основе материалов этого опорного памятника было выделено еще несколько изображений, близких к кучерлинским. Аналогии им В.И. Молодин [1996, с. 181] находит в изображениях лося и маралов у д. Куюс на средней Катуни (грот Куюс), которые были датированы эпохой неолита [Окладникова, 1984, табл. 9, 1 , 2 ], в крупной фигуре марала на оз. Музды-Булак [Молодин, Черемисин, 2002], а также в многочисленных рисунках на горе Калбак-Таш, в частности в некоторых изображениях оленей [Молодин, Черемисин, 2007, с. 93]. Д.В. Черемисин дополнил этот список открытыми им на р. Джазатор петроглифами Рыбинское I и II [1998], а также петроглифами Узунгура [2000].

Таким образом, на основе параллелей с выделенной минусинской традицией и сопоставления их с кучерлинским материалом можно говорить о синхронности сатакуларских изображений маралов и оленного фриза в гроте Куйлю. Конечно, подобная датировка требует верификации, что возможно при помощи микроанализа связующего вещества красителя. В будущем такой анализ должен быть произведен, и тогда петроглифы Сатакулара станут опорным памятником для многих стилистически однородных выбитых наскальных изображений.

Отнесение сатакуларских крашеных рисунков к кругу афанасьевских древностей позволяет сравнить их с более многочисленными петроглифами Калбак-Таша периода ранней бронзы. Это тем более уместно, что необходимо разобраться с вопросом, одновременны ли сами сатакуларские изображения маралов, различающиеся по размерам, технике исполнения и стилистиче ским особенностям? Априори можно полагать, что эти различия связаны с половой принадлежностью животных. Однако решить вопрос напрямую не представляется возможным, т.к. рога – мужской признак марала – на сатакуларских петроглифах не просматриваются. Вероятно, они были изображены у правого марала, но не сохранились из-за утрат поверхностного слоя. Попытаемся обнаружить корреляцию иконографических особенностей с половой принадлежностью животных на материале калбак- ташских аналогов, тех рисунков, которые исследователи относят к эпохе ранней бронзы.

В.И. Молодин и Д.В. Черемисин среди петроглифов афанасьевской культуры выделяют изображения безрогих самок (fig. 220, 228, 307*) [2002, с. 62]. И.В. Ковтун приводит в качестве аналогов изображений минусинской традиции фигуры семи рогатых самцов (fig. 138, 141, 169, 208, 215, 238, 566) и четырех безрогих самок (fig. 196, 289, 368, 381) [2001, с. 143–147]. В.Д. Кубарев к изображениям безрогих животных относит fig. 235, 264, 306, 340, 662, а с рогами – fig. 156, 393, 566 [2003, с. 17–18]. В итоге сформировался массив калбак-ташских аналогов: 9 рисунков представляют рогатых самцов, 12 – безрогих самок. Для этих аналогов нами определялись размеры выбитых изображений по их прорисовкам с указанием масштаба [Kubarev, Jacobson, 1996]. Вычисления дали следующий результат: средняя длина фигуры самки 47 см, самца – 39 см, т.е. изображения безрогих животных в среднем в 1,2 раза крупнее, чем рогатых. Этот очевидный результат связан с тем, что шеи у самок изображались более длинными, очерченными плавной дугой. Изяществу удлиненной линии подчинялся и общий рисунок, отчего иконографическая модель самки отличается особой красотой и «грациализацией».

На петроглифах Сатакулара левая фигура марала также примерно в 1,2 раза крупнее правой. По аналогии с калбак-ташскими петроглифами можно заключить, что левое изображение с длинной шеей, изящное по рисунку представляет самку, а правое – самца. Надо полагать, у него были нарисованы рога, но от них сохранился лишь небольшой отросток. Вероятно, различия в стилистике образов сатакуларского олен-ного фриза обусловлены сложившимися иконографическими особенностями в изображении разнополых особей, а не разновременностью рисунков.

Заключение

В свое время А.П. Окладников и В.И. Молодин назвали Турочакскую писаницу одним из первоклассных памятников искусства Северной Азии [1978, с. 21]. С открытием каракольских росписей [Кубарев В.Д., 1988] и петроглифов Зеленого озера [Маточкин, 2006] Алтай предстал родиной не только шедевров скифского времени, но и блестящих творений эпохи развитой бронзы. После обнаружения Сатакуларской писаницы можно говорить о том, что и в раннем бронзовом веке в Горном Алтае было создано замечательное в эстетическом плане, прекрасное по своей художест- венной выразительности произведение искусства. И эти монументальные образы сатакуларских маралов, выполненные красной краской, и сам монолит с необычным по форме желобом являются в целом уникальным памятником.