Кремации могильника Кузинские Хутора IX–XII вв.: результаты комплексного междисциплинарного исследования захоронений древнемарийской и вымской культур

Автор: Гусева В.П., Клещенко Е.А., Акилбаев А.В., Яковчик М.С., Куприянов Д.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Антропологические исследования

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования кремаций из могильника Кузинские Хутора, датируемого IX–XII вв. В рамках изучения были проанализированы материалы 29 погребений, полученные в ходе раскопок, проведенных с 2017 по 2020 г. Это кремированные останки, останки погребального костра (фрагменты угля), а также фрагменты органических вместилищ, тканей и меха. Проведен сопоставительный анализ половозрастных определений погребенных индивидов с сопровождающим инвентарем, выявлены находки, характерные для разных групп захоронений.

Кремации, погребальный обряд, вымская культура, древнемарийская культура, антропологический анализ, ксилотомический анализ, структурно-технологический анализ, текстиль, ткань, мех

Короткий адрес: https://sciup.org/143184820

IDR: 143184820 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.336-356

Текст научной статьи Кремации могильника Кузинские Хутора IX–XII вв.: результаты комплексного междисциплинарного исследования захоронений древнемарийской и вымской культур

Могильник Кузинские Хутора представляет собой уникальный памятник средневековой археологии, связанный с финно-угорскими культурами Верхнего Поветлужья. Датируемый IX–XII вв., он отражает сложные культурные процессы, происходившие в данном регионе, включая взаимодействие древнемарийской и вымской традиций. Исследование этого памятника имеет ключевое значение для понимания погребальных практик, социальной структуры

1 Работа выполнена в рамках НИОКТР 122011200264-9 «Междисциплинарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем».

и материальной культуры средневекового населения. Целью работы является комплексное изучение погребального обряда, практиковавшегося населением, оставившим могильник Кузинские Хутора, в IX–XII вв. Исследование проведено с использованием междисциплинарного подхода, объединяющего антропологический, ксилотомический и технологический анализы. Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью комплексных подходов к изучению средневековых кремационных обрядов Верхнего Поветлужья, а также необходимостью реконструкции погребальных практик финно-угорского населения на основе интеграции различных типов данных. Применение междисциплинарного подхода позволяет не только описать отдельные аспекты обряда, но и выявить взаимосвязи между антропологическими, материальными и технологическими характеристиками, что вносит вклад в изучение культурных традиций региона.

Первая, ранняя, группа датирована IX – первой половиной XI в. и связана с древнемарийской культурой, для которой характерны ингумации или кремации с размещением погребального инвентаря в порядке, близком к порядку ношения (погребения № 25, 31, 32, 35, 36, 45–48). Вещи и кости завернуты в ткань, опоясаны ремнем. Комплексы включают маркеры марийского костюма: височные кольца с отогнутыми концами, головные цепочки, парные нагрудные подвески (трапециевидные, биконьковые литые, арочные), а также умбоновидные и очковидные подвески, браслеты с кружковым орнаментом, «усатые» щитковые перстни, «глазовские» гривны ( Никитина , 2012. С. 76–79). В рамках обряда встречаются жертвенные комплексы: вещи, завернутые в ткань, мех, кожу, опоясанные и уложенные в берестяную тару, что считается признаком марийской культуры IX–XI вв.

Вторая группа, относящаяся к вымской культуре, возникает с XI в. (погребения № 13, 14, 18, 20, 22–24, 26–30, 33, 34, 39, 41, 43, 49–51) ( Акилбаев , 2024.

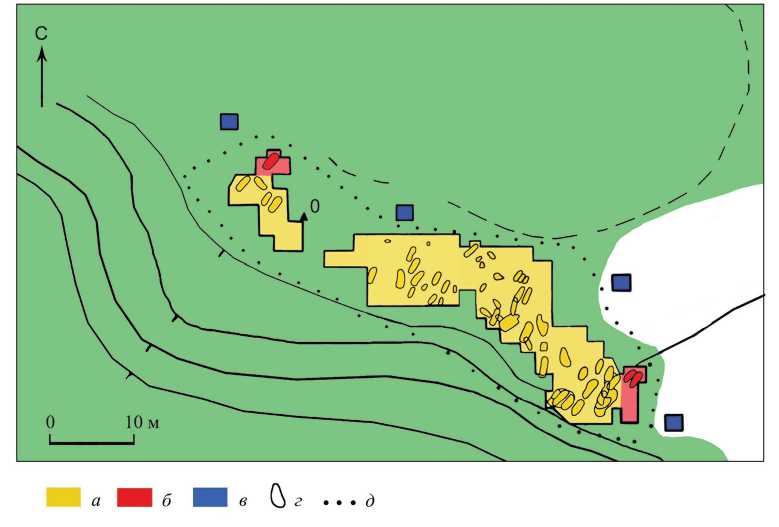

Рис. 1. Топографический план могильника Кузинские Хутора а – раскопы с обозначенными на них погребениями и объектами; б – шурфы 2023 г. с погребениями; в – шурфы 2023 г. без погребений; г – погребения; д – границы могильника

С. 192–202). Характерными чертами для захоронений вымской культуры являются грунтовые кремации, не имеющие плотных скоплений и следов вместилищ («с беспорядочным (хаотичным) размещением фрагментов костей и инвентаря в могильной яме на разных уровнях). Типичным инвентарем являются отдельные фрагменты поясных накладок, пронизки, цепочки, детали составных украшений, зачастую со следами пребывания в огне. Особенности такого обряда имеют прямые аналогии со средневековыми памятниками бассейнов Выми и Вычегды ( Савельева , 1987. С. 16–22; Акилбаев , 2024. С. 192–202). Одновременно фиксируются элементы марийской традиции (широкое использование поясной гарнитуры, умбоновидные/очковидные подвески), что подтверждает контакт и возможное смешение двух культур.

Материалы и методы

Исследование останков проводилось с применением комплекса современных морфологических и остеометрических методик. Первичный анализ включал определение анатомических элементов, степени комплектности, весовых характеристик, а также дифференциацию фрагментов с регистрацией минимального числа особей на основе дублирующихся фрагментов скелета ( Wahl , 1981; Добровольская , 2010; Клещенко, Решетова , 2019).

При определении пола особое внимание уделялось морфологии черепа и тазовых костей как наиболее информативным индикаторам полового диморфизма ( Алексеев , 1966; Алексеев, Дебец , 1964). Использовались алгоритмы, специально разработанные и апробированные для кремированных и сильно фрагментированных останков ( Holck , 1997; Großkopf , 2004; Wahl , 1981; Schaefer et al. , 2009).

Возрастная диагностика проводилась с учетом следующих признаков: степень облитерации швов черепа, сращение эпифизов длинных трубчатых костей, стадия формирования зубочелюстной системы и наличие специфических возрастных изменений костной ткани ( Алексеев , 1966; Алексеев, Дебец , 1964; Добровольская , 2010; Schaefer et al ., 2009). Для детских и подростковых останков дополнительно учитывались показатели окостенения. Возрастные категории определялись в соответствии с классификацией Д. Байкстры и Д. Уберлакера: infans I (до 7 лет), infans I–II (до 14 лет), juvenis (11–18 лет), adultus (20–40 лет), maturus (40–50 лет), senilis (50 + лет) ( Buikstra, Uberlaker , 1994).

Для оценки статистической значимости различий средних масс кремированных костей был применен t-критерий Стьюдента. Перед применением данного критерия нормальность распределения в выборках проверялась с помощью критерия Шапиро – Уилка; в случаях непрохождения теста на нормальность использовался непараметрический U-критерий Манна – Уитни.

Ксилотомический анализ древесного угля и древесины выполнен по методике, основанной на исследовании анатомической структуры древесины в трех проекциях ( Бенькова, Швейнгрубер , 2004) с использованием микроскопа Микромед Полар-1 при увеличении 50×–500×.

Структурно-технологический анализ образцов текстиля и меха выполнен методами световой микроскопии. Материалы для анализа были получены из трех погребений (№ 33, 46, 47) в ходе раскопок 2017–2020 гг. Фрагменты тканей и меха обнаружены в составе погребальных комплексов, преимущественно в виде вместилищ для кремированных останков, что позволяет предположить их использование в обрядовой практике после кремации. Переплетение и плотность тканей, морфометрические характеристики нитей (толщина, направление крутки), структура меховых изделий определены при помощи стереомикроскопа Carl Zeiss Stemi 508 при увеличении 6,3×–50×. Природа волокон, из которых изготовлены изделия, определена при помощи поляризационного микроскопа ADF U300P при увеличении 50×–500× в проходящем поляризованном и неполя-ризованном свете. Исследования проводились с использованием оборудования Центра коллективного пользования ИА РАН (г. Москва).

Результаты исследования кремированных останков

Фрагменты изученных кремированных костей обеих групп имеют схожие параметры, типичные для неравномерного кострового горения: цвет варьируется от синего до белого, средний размер фрагментов составляет 4–5 см, на поверхности некоторых костей зафиксированы параболические трещины, возникающие в результате термического воздействия. Цветовые различия отмечены не только между погребениями, но и между отдельными элементами скелетов, а также между различными частями одной кости: наружные поверхности имеют более светлый оттенок, толща и внутренние слои костей чаще темнее (табл. 1). Половозрастной состав погребенных в обеих группах также схож: представлены останки мужчин и женщин (большинство из них старше 40–50 лет), а также дети всех возрастных групп, за исключением новорожденных (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика кремированных останков могильника Кузинские Хутора и половозрастной состав погребенных

|

№ погр. |

Комплектность |

Патологические проявления |

Пол |

Возраст |

Животное |

Масса (г) |

|

|

Ctf в Л s и о >s s £ CJ Я И OJ |

25 |

Все отделы скелета |

Остеохондроз на шейном позвонке, выраженная пористость эпифизов, краевые разрастания |

Ж |

maturus (40+) |

+ |

742,77 |

|

31 |

Позвонки, трубчатые и тазовые кости, ребра, кисть, стопа |

Не выявлено |

– |

adultus (25–40) |

– |

372,07 |

|

|

32 |

Свод черепа, трубчатые кости |

— |

— |

— |

— |

5,28 |

|

|

35 |

Свод черепа, трубчатые кости |

— |

— |

infans I (до 7 лет) |

— |

83,18 |

|

|

36 |

– |

– |

– |

– |

– |

74,91 |

|

|

45 |

Все отделы скелета |

Дегенеративнодистрофические изменения (остеофиты на позвонках) |

М |

senilis (50+) |

– |

496,7 |

|

|

46 |

Свод черепа, позвонки, конечности |

– |

Ж? |

adultus |

+ |

509,0 |

|

|

47 |

Свод черепа, позвонки, конечности |

– |

Ж |

adultus |

– |

580,8 |

|

|

48 |

Все отделы скелета |

– |

– |

senilis (50+) |

– |

235,61 |

Продолжение табл. 1

|

№ погр. |

Комплектность |

Патологические проявления |

Пол |

Возраст |

Животное |

Масса (г) |

|

|

о s ч CJ EI OJ & К О CJ к |

15 |

Череп, позвонки, ребра |

– |

– |

infans I–II (до 14) |

+ |

38,64 |

|

16 |

Свод черепа, позвонки, лопатка, трубчатые кости |

Дегенеративнодистрофические изменения |

— |

infans I–II (до 14) |

— |

40,74 |

|

|

19 |

Свод черепа, ребра, конечности |

– |

– |

senilis (50+) |

– |

121,36 |

|

|

ctf 1 w о 3 В m |

14 |

Все отделы скелета |

– |

– |

juvenis (14–18) |

– |

157,79 |

|

18 |

Череп, позвонки, ребра, надколенники, кисть, стопа |

Cribra на скуловой и нижней челюсти |

М? |

senilis (40+) |

— |

405,29 |

|

|

20 |

Трубчатые кости, череп, позвонки, суставные поверхности |

– |

– |

juvenis (11–14) |

– |

95,71 |

|

|

22 |

Все отделы скелета |

Остеофитоз позвонков |

М |

senilis (50+) |

– |

312,67 |

|

|

23 |

Все отделы скелета |

Остеофитоз надколенника, краевые разрастания на позвонках |

Ж |

senilis (50+) |

– |

424,91 |

|

|

24 |

Свод черепа, позвонки, трубчатые кости |

Возрастные склеротические изменения суставов |

– |

senilis (50+) |

– |

23,27 |

|

|

26 |

Свод черепа, позвонки, ребра, верхние конечности |

Краевые разрастания на фалангах, дегенеративнодистрофические изменения на позвонках |

Ж |

maturus (40–50) |

– |

216,68 |

Окончание табл. 1

|

№ погр. |

Комплектность |

Патологические проявления |

Пол |

Возраст |

Животное |

Масса (г) |

|

|

CS 1 s о m |

27 |

Трубчатые кости, кости кисти, ребра, ключица |

– |

– |

adultus (20–25) |

+ |

108,01 |

|

28 |

Трубчатые кости, кости пястья, фрагменты позвонков и ключиц |

Cribra vertebralis |

– |

juv–adult (14–20) |

– |

184,08 |

|

|

29 |

Все отделы скелета |

Энтезопатия ключицы |

Ж |

adultus (20–25) |

+ |

197,44 |

|

|

30 |

Свод черепа, челюсть, позвонки, трубчатые, кости кисти и стопы |

– |

– |

infans I–II (до 14) |

– |

91,11 |

|

|

33 |

Все отделы скелета |

– |

– |

juvenis |

– |

175,16 |

|

|

34 |

— |

— |

— |

— |

— |

16,57 |

|

|

39 |

Все отделы скелета |

Дегенеративнодистрофические изменения |

Ж |

senilis (50+) |

– |

434,66 |

|

|

41 |

Свод черепа, позвонки, ребра, надколенник, трубчатые кости, кости кисти |

Дегенеративнодистрофические изменения |

– |

maturus (40+) |

– |

110,8 |

|

|

43 |

Основание черепа, свод, верхняя челюсть, зубы, позвонки, пяточная кость |

Повышенная пористость черепа |

Ж |

maturus (40+) |

– |

78,0 |

На некоторых фрагментах костей фиксируются патологические проявления. Практически все их можно отнести к возрастным изменениям на останках индивидов, принадлежащих к финальной возрастной когорте: остеофитоз, краевые разрастания, артроз, остеоартрит, а также остеохондроз.

Останки животных встречаются в пяти захоронениях: у трех женщин (№ 23, 25, 29), одного взрослого (№ 27) с неопределенным полом и одного ребенка (№ 15). В каждой из указанных кремаций вклад животных костей в общую массу ничтожно мал – от 0,1 до 6 г (табл. 1).

В могильнике представлены кремации, совершенные на стороне, масса останков варьируется и является неполной (от 5 до 742 г) (табл. 1). Тем не менее можно отметить, что древнемарийские захоронения в средней массе больше, чем вымские, почти в два раза, что, вероятно, связано с лучшей упаковкой праха перед депонированием и относительной простотой манипуляций с ним у представителей древнемарийской культуры.

Сравнение останков по средним массам показывает, что у древнемарийской культуры масса кремированных костей существенно превышает таковую у вым-ской культуры:

вымская культура: от 5,3 до 434,7 г, среднее – 180,7 г (n = 17)

древнемарийская культура: от 38,6 до 742,8 г, среднее – 291,6 г (n = 12)

Проведенная статистическая проверка (t-критерий, p < 0,05) подтверждает значимые различия между средними массами кремаций, что интерпретируется как результат большей тщательности сбора и депонирования праха у представителей древнемарийской культуры.

Фрагменты кремированных костей из погребений вымской и древнемарийской культур характеризуются широкой вариабельностью цвета – от черного и коричневого до светло-серого и белого. Цветовые различия отмечены не только между погребениями, но и между отдельными элементами скелетов, а также между различными частями одной кости: в целом наружные поверхности имеют более светлый оттенок, толща и внутренние слои костей чаще темнее (табл. 1). Такая неоднородность цвета свидетельствует о разной степени прокалки и вариациях температуры в условиях кострища.

На некоторых фрагментах костей зафиксированы параболические деформационные трещины. Необходимо подчеркнуть, что подобная форма растрескивания возникает, как правило, при быстрой потере костной влаги. Это феномен, связанный с сохранением коллагено-апатитных связей на момент сжигания. Такие трещины, а также многочисленные изогнутые (концентрические) переломы свидетельствуют о проведении кремации при наличии мягких тканей на костях.

Результаты сопоставительного анализа половозрастных определений останков погребенных и инвентаря из захоронений

Примеры сопоставления антропологических данных с археологическими находками для финно-угорских могильников довольно редки, особенно в контексте кремационных захоронений. Существующие исследования в основном подтверждают совпадение антропологических и археологических данных, а также схожесть составов погребального инвентаря для ингумаций и кремаций ( Зеленцова и др ., 2017. С. 279–283). В рамках данного исследования мы стремимся восполнить этот пробел, анализируя материалы могильника Кузинские Хутора.

Сопоставительный анализ половозрастных определений погребенных индивидов и инвентаря из кремаций могильника Кузинские Хутора проводился с объединением данных двух культурно-хронологических этапов (древнемарийской и вымской культур) для выявления общих черт погребального обряда (например, наличие универсальных предметов, таких как ножи и бубенчики). Вместе с тем различия между культурами учитывались отдельно при интерпретации специфических находок (например, височные кольца характерны только для древнемарийской культуры). Такой подход позволяет рассмотреть как общие закономерности, так и особенности каждой культурной группы. Стоит отметить, что выборка невелика (29 погребений с определенными характеристиками), поэтому выявленные закономерности и выводы по ним следует считать предварительными. Тем не менее их можно учитывать при дальнейшей работе с аналогичными материалами.

Инвентарь, характерный для всех групп захоронений могильника Кузинские Хутора (мужских, женских, детских и подростковых), включает предметы украшений (бубенчики, металлические бусины, кольца, обувные подвески, прониз-ки, серьги и цепочки), элементы поясного набора, ножи, стрелы, а также фрагменты котлов. Зажимы от кошельков встречаются редко, но присутствуют как в мужских, так и в женских погребениях (табл. 2).

Предметы, характерные для женских захоронений, ожидаемо включают украшения (браслеты, гривны, височные кольца, привески различных форм, пуговицы-привески), а также копоушки, пряжки, фрагменты керамических сосудов и шилья (например, погребения № 23, 25, 29). Эти предметы встречаются и в некоторых детских и подростковых захоронениях (например, № 30, 33).

В качестве условно «мужских» предметов погребального инвентаря выделяются зажим для кошелька (погребение № 22), обоймы (погребение № 3) и подвеска-всадница (погребение № 18). Однако эти находки являются единичными и встречаются исключительно в захоронениях мужчин старшей возрастной когорты (40 +). В сопровождении этих предметов присутствует разнообразный набор инвентаря, характерного для всех групп, включая бубенчики, металлические бусины, кольца, ножи, а также фрагменты наконечников и черенков стрел (табл. 2). Учитывая малое количество таких находок, их интерпретация как надежных признаков пола требует осторожности и дальнейших исследований с привлечением большего объема данных.

Интересно, что в женском захоронении № 23 были найдены кресало и фрагменты наконечников стрел, обычно ассоциируемые с «мужским» инвентарем. Обратная ситуация наблюдается в погребении № 45, отнесенном по останкам к мужскому: среди вещей помимо стрелы, зажима от кошелька и элементов поясного набора присутствуют височное кольцо и перстень, аналоги которых чаще встречаются в женских и детских захоронениях. Это могло бы указывать на возможные неточности в проведении половозрастного определения останков из погребений № 23 и 45 из-за фрагментарности материала. Однако разнообразие инвентаря, объединяющего элементы украшений и предметы вооружения, может также свидетельствовать о социальном статусе погребенных или косвенно указывать на вероятность парного захоронения, учитывая характер кремации и депонирования останков.

Таблица 2. Погребальный инвентарь погребений могильника Кузинские Хутора

|

a © с £ |

ч © е |

и © И |

Украшения и элементы одежды |

Оружие / Орудия |

Посуда |

Другое |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5 ч aS И |

И S я к о ко И |

ч aS И О я Я ч ч aS S aS К 5 W |

о д ч § о о 3 |

Ч aS И я 3 ч ч aS S q aS с 5 U Я i я D Ч С |

Ч aS К 3 о aS оз И « § к |

aS Я S и ч aS ? сЗ И О « 5 к |

И § aS И И 5 к |

§ к и ю о aS И О и § к |

aS Я И Я |

aS И С о tn |

о д 1 |

о ко aS И зД о я о К |

03 Й ко aS И О « Я С |

Ч aS Я ч S а о к § aS И О а а С |

я aS Я ч S § я о aS И О и я С |

я aS Я Ч и о я 1 03 И О и я с |

я я я о С |

§ к |

aS « а п Я aS Я Я а о С |

оЗ О О |

aS Ч ко я е |

§ я о я о Д |

о я |

aS И В о |

о о я ч i О ч as О |

§ к |

aS Ч О О |

3 и о к о |

о ч я 3 |

зя я о ч о в |

ш я S 03 |

ч о |

Ч aS Я Я ч и о & ч aS aS |

S О X я Ч |

aS Й Ч О В § о S я £ оз СО |

aS S за ко О |

|||

|

1 |

Ж |

23–39 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4 |

Ж |

35–45 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5 |

Ж |

40+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7 |

Ж |

50+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

23 |

Ж |

50+ |

+ |

++ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||

|

25 |

Ж |

40+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||

|

26 |

Ж |

40–50 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

29 |

Ж |

20–25 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||

|

39 |

Ж |

50+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

43 |

Ж |

40+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

46 |

Ж? |

adult. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

47 |

Ж |

adult. |

+ |

++ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

2 |

М |

35–45 |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3 |

М |

38–43 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

6 |

М |

adult.– mat. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

18 |

М? |

40+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

22 |

М |

50+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

45 |

М |

50+ |

+ |

++ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

14 |

14–18 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

20 |

11–14 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

28 |

14–20 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

30 |

inf. I–II |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

33 |

juvenilis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

35 |

inf. I |

+ |

++ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||

|

15 |

inf. I–II |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

16 |

inf. I–II |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8 |

1–2 года |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

19 |

– |

50+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

24 |

– |

50+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

27 |

– |

20–25 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||

|

31 |

– |

25–40 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||

|

32 |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||

|

34 |

– |

– |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

36 |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||

|

41 |

– |

40+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

48 |

– |

50+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||||||||||||||||||

Примечание : красный – только в женских или женских и детских (до 12 лет) и подростковых (12–20 лет) захоронениях; голубой – только в мужских захоронениях; желтый – только в детских (до 12 лет) и подростковых (12–20 лет) захоронениях; серый – в захоронениях без установленных половозрастных характеристик (по: Никитина и др. , 2020. С. 294–312; Акил-баев , 2018; 2019; 2022).

Для более точного анализа детские захоронения были разделены на две категории: дети (до 12 лет, например, погребения № 8, 15, 16) и подростки (12–20 лет, например, погребения № 28, 30, 33). Такое разделение учитывает возможный различный социальный статус подростков в традиционных обществах, где они могли восприниматься как взрослые или «переходная группа». Типичным для обеих подгрупп стал инвентарь, схожий с женскими захоронениями (например, привески, бусины), а также так называемые нейтральные элементы (табл. 2). Под нейтральными элементами понимаются предметы, не имеющие выраженной гендерной или возрастной специфики, такие как ножи, элементы поясного набора и стрелы, встречающиеся во всех группах захоронений. Почти все обнаруженные шилья принадлежат подросткам (погребения № 28, 30, 33) или молодой женщине (погребение № 47). В отдельных случаях в детских и подростковых захоронениях встречаются уникальные находки, такие как наконечник копья и костяная привеска-конек (погребение № 33), которые, вероятно, связаны со статусом или индивидуальными особенностями погребенных.

Что касается погребального инвентаря из захоронений взрослых индивидов, пол которых не удалось идентифицировать (погребения № 27, 31, 32, 34, 36, 41, 48), то он в основном совпадает с инвентарем женских захоронений (например, браслеты, бусины, привески). Это позволяет предположить, что данные захоронения, в большинстве своем, могли быть женскими. Идентификация пола на основе кремированных останков затруднена из-за недостатка фрагментов костей с выраженными признаками полового диморфизма (например, морфологии тазовых костей или черепа). Отнесение этих индивидов к категории «взрослые без пола» основано на «стандартных» характеристиках (например, толщина диплоэ и облитерация черепных швов на взрослый возраст), несмотря на отсутствие точных данных о поле и, в некоторых случаях, возрасте (например, погребения № 32, 34, 36). Находками в этой группе являются фрагмент очковидной подвески (погребение № 32), фибула и топор-кельт (погребение № 36), а также фрагменты деревянных чаш (погребения № 31, 32, 36, 48) (табл. 2).

Результаты ксилотомического анализа

Для ксилотомического анализа было получено 12 образцов древесного угля из 6 погребений под номерами 33, 35, 36, 46, 47 и 48. Из них 5 погребений (№ 35, 36, 46, 47, 48) относятся к древнемарийской культуре, а 1 погребение (№ 33) – к вымской культуре. В общей сложности образцы содержали 227 частиц древесного угля, из которых таксономическая принадлежность была определена для 187 фрагментов. Сохранность фрагментов углей в целом хорошая, однако были зафиксированы 22 фрагмента угля, частично подверженных процессу витрификации (стеклования) тканей, и 7 фрагментов, полностью витрифицированных, что сделало невозможным установление особенностей анатомического строения древесины. В результате анализа идентифицировано три породы древесины. Наиболее значительная доля (158 угольков, или 84 % от всех определенных образцов) принадлежит древесине сосны (Pinus), которая была обнаружена во всех образцах как древнемарийских, так и вым-ских захоронений.

Кроме того, в двух образцах из погребений № 46 и № 47 (древнемарийская культура), помимо соснового угля, были найдены фрагменты древесной коры (бересты) и угли березы (Betula). Береста не имеет следов горения, что может указывать на ее использование в качестве вместилища для останков, а не как топлива. Всего зафиксировано 16 угольков березы, что составляет 9 % от общего числа исследованных углей. На втором уровне в погребении № 36 (древнемарийская культура) были также обнаружены угли ели (Picea), которые представлены в равной пропорции с сосновыми углями (по 13 фрагментов, или 7 % от всех определений).

Полученный спектр древесных углей полностью соответствует ландшафтным особенностям региона ( Хорошев , 2007. С. 63), что косвенно указывает на использование наиболее распространенного и доступного древесного материала. В образцах из древнемарийских захоронений также обнаружены фрагменты витрифицированной древесины сосны (породы, в целом наиболее подверженной процессу витрификации), что, вероятно, связано с особенностями проведения кремационного обряда. Это может быть обусловлено использованием свежей или очень смолистой древесины либо резкими изменениями условий горения, выраженными в принудительном прекращении процесса, перекрытии доступа кислорода к огню или изменении характеристик горения в ходе взаимодействия огня и кремированных останков ( Vidal-Matutano и др ., 2019. С. 14). Стоит отметить, что витрифицированные угли зафиксированы только в древнемарийских погребениях, однако ограниченная выборка для вымской культуры (всего 1 погребение из 6 исследованных) не позволяет сделать однозначный вывод о том, является ли это закономерностью или случайностью. Для подтверждения данной гипотезы необходимы дополнительные исследования с привлечением большего числа образцов из вымских захоронений.

Исследование фрагментов тканей и меха

В трех захоронениях были найдены фрагменты тканей и меха: в погребениях № 33 (juvenilis, вымская культура) и № 47 (женщина, adultus, древнемарийская культура) – обрывки меха, в погребении № 46 (женщина (?), adultus, древнемарийская культура) – фрагменты двух тканей и меха. Следы воздействия огня не были обнаружены ни на одном образце, следовательно, данные вещи не попали в погребальный костер: скорее всего, в них были завернуты кремированные и уже остывшие останки покойных; подобная практика известна по материалам, полученным при раскопках других марийских могильников ( Никитина , 2012. С. 23, 54–55, 77).

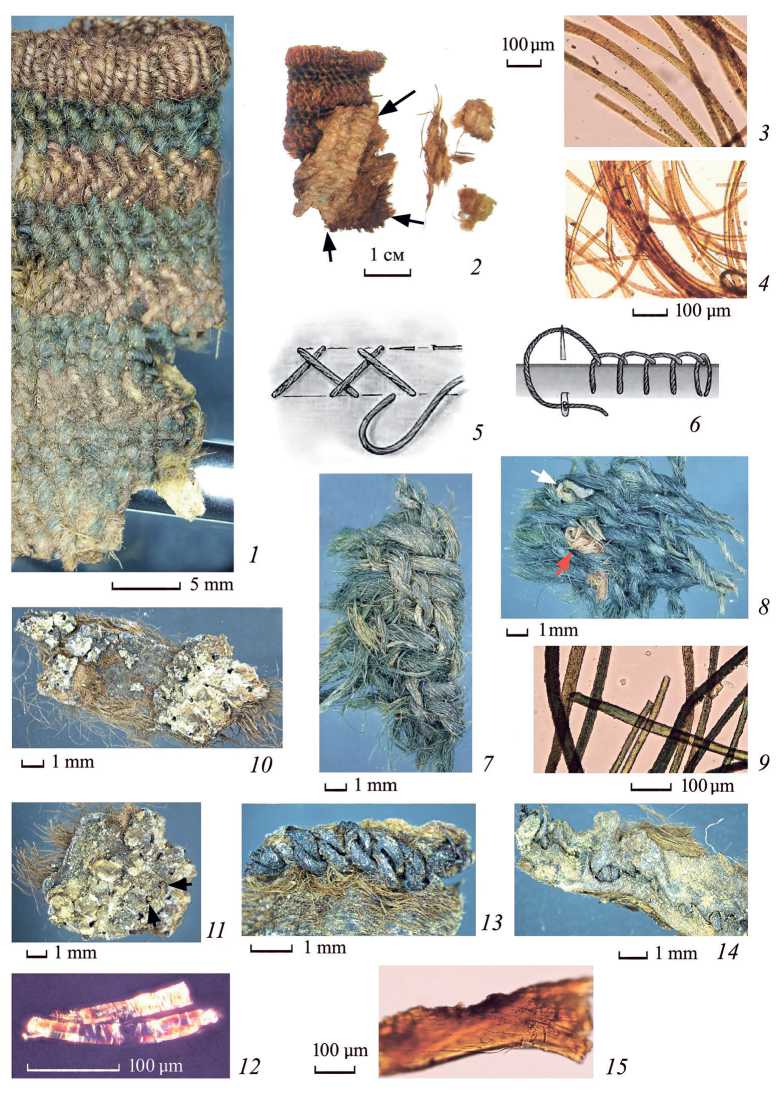

Ткани. Образец 1 (погребение 46) – фрагмент шерстяной, довольно тонкой, не очень плотной ткани зеленого цвета с вышивкой (размер фрагмента – 4,5 × 4 см); на лицевой стороне ткани зафиксировался фрагмент меха (рис. 2: 1, 2). Переплетение ткани – полотняное 1/1. Нити основы – шерстяные, толщиной 0,7–0,9 мм, со средней и слабой Z-круткой. Нити утка – шерстяные, со средней Z-круткой, толщина – 0,5–0,7 мм. Нити основы расположены практически вплотную друг к другу, промежуток между нитями утка составляет 0,7 мм. Нити основы практически полностью застилают поверхность ткани. Плотность ткани по основе составляет 10–11 нитей/см, по утку – 7–8 нитей/см (рис. 2: 1). Ткань декорирована вышивкой, выполненной красными нитями; рисунок состоит из проходящих вдоль утков чередующихся полос двух цветов (4 вышитых красных и 3 зеленых – полотна ткани шириной в 3 утка), далее идет зеленое полотно ткани (сохранилось на 7 утков). Ширина полосок обоих цветов – 5 мм. Вышивка выполнена шерстяными нитями красного цвета второго порядка крутки (сильная S2z), толщина – 0,5–0,9 мм. Полоска по краю ткани вышита петельным обкидным швом, остальные 3 полоски – швом «козлик» (рис. 2: 1, 5, 6). Исследователями отмечается, что шерстяные ткани с невысокой плотностью (до 10 нитей/см по основе) могут быть местной продукцией (Орфинская, Никитина, 2014. С. 84). Можно предположить, что данная ткань из могильника Кузинские Хутора – местная, хотя нельзя исключать и вероятность ее попадания сюда из других регионов.

Образец 2 (погребение 46) – два фрагмента тонкой, довольно рыхлой шерстяной ткани сине-зеленого цвета, размер фрагментов составляет 1,3 × 1 см, 1,2 × 0,7 см. Переплетение – саржа 2/2. Основа – шерстяные нити второго порядка крутки (слабая S2z) толщиной 0,6–1 мм. Уток – шерстяные нити со слабой и очень слабой Z-круткой (одна нить не имеет крутки), толщина – 0,5–1 мм. Плотность ткани по основе – 10–11 нитей/см, по утку – 9–11 нитей/см (рис. 2: 7, 8 ). На одном фрагменте обнаружены обрывки двух шерстяных нитей второго порядка крутки (S2z) толщиной 0,7 мм. Одна нить имеет зеленоватый цвет, проходит под утком, вторая – светло-коричневая с красноватым оттенком, проходит сквозь уток (рис. 2: 8 ); возможно, эти нити являются остатками вышивки. Аналоги данной ткани происходят из древнемарийского Русенихинского могильника, могильника Залахтовье и Новгорода ( Зубкова, Раммо , 2014. С. 15–16; Нахлик , 1963. С. 229, 298; Орфинская, Никитина , 2014. С. 82, 85; Никитина , 2018. С. 65, 150). Подобные ткани – саржа 2/2 с основой – нитью второго порядка крутки – были широко распространены на юго-западе Финляндии в синхронный период; исследователями выдвигалось предположение, что технологии ткачества могли быть принесены сюда из Северной Европы, в частности, с юга Скандинавии или южного берега Балтийского моря ( Зубкова, Раммо , 2014. С. 15–16). Таким образом, саржевая ткань из могильника Кузинские Хутора может быть как импортом из северо-западных регионов, так и продуктом местного текстильного производства.

Результаты изучения шерсти от тканей и нитей вышивки, полученные при микроскопическом исследовании волокна в проходящем свете, позволили выделить среди изделий две группы в зависимости от качества использованного сырья:

-

1. Изделия, изготовленные из достаточно качественной отсортированной шерсти, состоящей из пуховых и полуостевых волокон, иногда с небольшой примесью толстых остевых волос. Сюда относятся ткань саржевого переплетения и обе нити, зафиксированные на ней, и нити основы ткани полотняного переплетения (рис. 2: 3, 9 ).

-

2. Изделия, изготовленные из хорошей, качественной шерсти, которую составляют пуховые волокна, иногда с примесью переходных. Сюда относятся нити утка ткани полотняного переплетения и нити вышивки этой ткани (рис. 2: 4 ).

У обеих тканей, нитей вышивки по ткани полотняного переплетения и двух нитей на сарже сохранились следы крашения, которые выявляются как визуально, так и при микроскопическом исследовании волокон в проходящем свете. Ткань полотняного переплетения имеет зеленый цвет, волокна от нитей также окрашены в зеленый. Ткань саржевого переплетения – сине-зеленого цвета, волокна нитей окрашены в зеленый и сине-зеленый цвета; одна из нитей, прикрепленных к ткани, – бледно-зеленая, ее волокна такого же цвета. Таким образом, данные изделия были окрашены в зеленый или синий цвет. В Средневековье для окраски текстиля в синий использовались различные источники, содержащие краситель индиго (индиготин); зеленый цвет получали путем крашения синим и желтым красителями. Зеленый цвет археологического текстиля также может быть следствием не авторского крашения, а воздействия на вещь синего цвета желтых почвенных красителей ( Орфинская, Михайлов , 2020. С. 50).

Нити вышивки по ткани полотняного переплетения и еще одна отдельная нить на сарже – красные. Микроскопическое исследование волокон показало, что они в основном имеют разные оттенки светло-коричневого цвета, лишь у отдельных волокон нити вышивки фиксируется красный цвет.

Крашение тканей может проводиться на любом этапе их изготовления: красили волокно при подготовке сырья к прядению, готовые нити и ткань. Результаты анализа в проходящем свете показали неравномерность окраски волокон шерсти в нитях утка обеих тканей и нитей вышивки ткани полотняного переплетения: часть волокон имеет ярко выраженный зеленый или красный цвет, другие же окрашены слабо или имеют коричневый цвет (рис. 2: 4 ). Волокна нити основы от ткани полотняного переплетения в основном светло-коричневого цвета, лишь немногие имеют слабый зеленый оттенок. Напротив, волокна основы от ткани саржевого переплетения имеют интенсивный сине-зеленый цвет (рис. 2: 9 ). Довольно равномерно, хоть и неярко, окрашены и волокна фрагмента зеленой нити на сарже; у волокон от второй нити изучение в проходящем свете вообще не выявило следов крашения.

Неравномерность окраски волокна может быть следствием крашения либо пряжи, либо готовых тканей: волокна на поверхности нити окрашиваются лучше, чем в ее центральной части ( Орфинская, Михайлов , 2020. С. 50); напротив, спряденная из предварительно окрашенного сырья нить будет иметь равномерную прокраску. Можно предположить, что ткань полотняного переплетения была покрашена в готовом виде или была произведена из окрашенных нитей. В случае с тканью саржевого переплетения наблюдается более сложная технология изготовления: судя по всему, нити основы были спрядены из окрашенной шерстяной кудели, нити утка же красились в готовом виде. Нити вышивки на ткани полотняного переплетения и красную нить на сарже, скорее всего, красили уже после прядения. Светло-зеленая нить на сарже могла быть изготовлена из крашеного сырья. Вместе с тем нужно учитывать, что причиной неравномерной прокраски волокна может быть низкий уровень крашения, из-за чего краситель оседал на поверхности волокон и затем постепенно смывался при использовании изделий (Там же).

Мех. Из погребения 33 происходят 2 фрагмента меха, размер – 1,3 × 0,5, 1 × 0,8 см (рис. 2: 10, 11 ). На мездре фиксируются следы швов: отверстия диаметром

0,4 мм формируют несколько групп, состоящих из 2 параллельных рядов; отверстие в одном ряду расположено напротив отверстия в соседнем ряду, между ними виден бугорок – очевидно, след от нити, проходившей под поверхностью мездры. В некоторых отверстиях сохранились обрывки нитей первого порядка (направление крутки не определяется) толщиной около 0,2 мм, спряденных из растительных лубяных волокон (льна, конопли или крапивы) (рис. 2: 11, 12 ). Вероятно, это остатки вышивки: она могла быть либо выполнена самими нитями, либо с помощью нитей к меху крепились какие-то мелкие детали.

Мех из погребения 46 представлен несколькими мелкими обрывками, один из которых прилип к ткани с вышивкой (рис. 2: 2 ). Мездра не сохранилась. Следы обработки на фрагментах не обнаружены.

В погребении 47 обнаружены 8 мелких фрагментов изделия, сшитого из меха (рис. 2: 13, 14 ). Практически на всех фрагментах сохранились шерстяной покров и мездра; у 2 фрагментов отсутствует шерсть. Три фрагмента представляют собой обрывки двух деталей из меха, совмещенных краями и сшитых «встык». Сшивная нить изготовлена из жил, крутка – S2z, толщина – 0,5–0,6 мм (рис. 2: 13–15 ).

Меховые изделия, прежде всего предметы одежды, были широко распространены среди финно-угорского населения вымской и древнемарийской культур ( Голубева , 1987. С. 112–114; Розенфельдт , 1987. С. 128). Атрибуция находок из могильника Кузинские Хутора невозможна из-за незначительных размеров обрывков меха. У изделия из погребения 33 следы швов расположены на мездре, т. е. оно было скроено мехом внутрь; меховая одежда с шерстяным покровом внутрь известна по материалам памятников древнемарийской культуры ( Никитина , 2012. С. 12, 14, 18).

Выводы

Проведенный комплексный анализ материалов кремаций из захоронений могильника Кузинские Хутора выявил взаимосвязь между различными аспектами погребального обряда. Антропологические данные, показывающие неполную комплектность останков и признаки кремации на стороне, коррелируют с ксилотомическими результатами, указывающими на использование доступного местного топлива (преимущественно сосны) и вариации условий горения.

Рис. 2 (с. 350). Ткани и мех

Ткани: 1 – микрофотография ткани полотняного переплетения с вышивкой; 2 – общий вид ткани полотняного переплетения с фрагментами меха (указаны стрелками); 3 – шерстяное волокно нитей ткани полотняного переплетения; 4 – шерстяное волокно нити вышивки; 5 – шов «козлик»; 6 – петельный обкидной шов по краю ткани; 7, 8 – микрофотографии фрагментов ткани саржевого переплетения 2/2 с двумя нитями (указаны стрелками); 9 – шерстяные волокна нитей саржи

Мех: 10, 11 – микрофотография фрагментов меха со следами вышивки (остатки нитей указаны стрелками); 12 – лубяное волокно нити вышивки; 13, 14 – микрофотографии фрагментов изделия, сшитого из меха ( 13 – вид со стороны шерстяного покрова; 14 – вид со стороны мездры); 15 – сшивная нить из жил

Например, неоднородность цвета костей (от черного до белого) и наличие параболических трещин, свидетельствующих о быстрой потере влаги, могут быть связаны с использованием свежей или смолистой древесины, что подтверждается наличием витрифицированных углей в древнемарийских погребениях. Эти данные дополняются технологическим анализом органических материалов: отсутствие следов огня на тканях и мехе подтверждает практику кремации на стороне с последующим помещением останков в органические вместилища (ткань, мех, береста). Таким образом, интеграция данных позволяет реконструировать погребальный обряд как целостную систему, отражающую культурные особенности древнемарийской и вымской традиций. Проведенный анализ также показал схожие черты погребальных практик древнемарийской и вымской культур на материалах рассмотренного могильника: применение процедуры кремирования для представителей всех половозрастных групп, за исключением новорожденных; кремация на стороне с последующим сбором останков вместе с остатками погребального костра и их помещением в органические вместилища; выбор топлива из местных ресурсов. Важно отметить, что все исследованные погребения являются одиночными, что указывает на индивидуальный характер обряда в обеих культурах. Сопоставительный анализ погребального инвентаря из женских, мужских и детских захоронений позволил проследить некоторые закономерности и выявить категории изделий, характерных для каждой группы. «Женскими» можно назвать элементы украшений (браслеты, гривны, височные кольца, привески различных форм, пуговицы-привески), копоушки, пряжки и фрагменты деревянных и керамических сосудов. Преимущественно «детскими» находками являются шилья. Характерным набором сопровождающего инвентаря для детских захоронений также являлись элементы украшения «женского» набора, что может указывать либо на их половую принадлежность, либо на статус детей в обществе не как самостоятельных его членов, а как зависимых, привязанных к женщине, матери. Некоторые предметы украшений (бубенчики, металлические бусины, кольца, обувные подвески и пронизки, серьги и цепочки), элементы поясного набора, ножи, стрелы, фрагменты котлов были присущи захоронениям всех групп. Четко выделенных «мужских» вещей (за исключением единичных находок) не выявлено. Указанием на принадлежность захоронения к мужским является скорее отсутствие определенных видов предметов, характерных для женских захоронений. При этом скудность инвентаря характерна для части захоронений всех групп, включая как мужские, так и женские, что может быть связано с социальным статусом или обрядовыми особенностями. Прослежена незначительная тенденция к изменению обряда как в самой процедуре кремирования (по наличию/отсутствию витрифицированных фрагментов древесины), так и в уменьшении средней массы останков в захоронениях на финальном этапе функционирования могильника. Наличие витрифицированных фрагментов древесины, зафиксированных только в древнемарийских погребениях, может быть случайным, учитывая, что вымская культура представлена в выборке лишь одним захоронением, что ограничивает возможность сделать однозначные выводы о различиях в обрядовых практиках или используемом топливе. Связь между цветом костей, характером трещин и типом топлива, применявшегося для кремирования, в рамках данной работы не исследовалась и остается перспективным направлением для будущих исследований. Это может быть связано с небольшими различиями в процедуре кремирования, возможно, даже с развивающимся усложнением обряда кремации, характерным для многих культурных групп Восточной Европы на рубеже тысячелетий.