Кремнистые породы Южного Урала : распространение и использование в каменном веке

Автор: Мосин В.С., Никольский В.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

Впервые за все время изучения каменного века в Уральском регионе комплексными геолого-археологическими исследованиями разработаны вопросы связи местонахождений кремнистых пород с геологическим строением Южного Урала. К кремнистым породам, которые преимущественно использовали обитатели этой территории в каменном веке, относятся фтаниты, фтанитоиды, яшмы, новакулиты, а также такие минералы, как кварц, опал, халцедон. Наибольшая концентрация силицитов наблюдается в эвгеосинклинальной области Урала, в основном в пределах Магнитогорской структурно-формационной зоны. Их коренные выходы, как правило, находятся на невысоких хребтах, холмах и увалах среди вулканогенных пород палеозоя. Наблюдениями установлено распространение обломочного материала силицитов до восточной границы континентально-морской цокольной равнины. Построена модель возможных путей и способов освоения сырьевой базы древним населением региона.

Фтаниты, фтанитоиды, яшмы, распространение кремнистых пород, варианты материальной культуры, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14522767

IDR: 14522767 | УДК: 551+903-03

Текст обзорной статьи Кремнистые породы Южного Урала : распространение и использование в каменном веке

Уральские горы начинаются у Карского моря и почти непрерывной цепью простираются вплоть до песков Арало-Каспийской низменности – от 69 до 47° с. ш. Для удобства изучения и описания Уральский хребет обычно разделяется на четыре части: Полярный Урал, Северный, Средний и Южный. По современному географическому районированию Южный Урал расположен к югу от 55° 5′ с. ш. Его северной границей считается долина р. Уфы, южной – широтный отрезок р. Сакмары через Орск и далее на восток, южнее истока р. Тобола. На Южном Урале выделяются три ландшафтные зоны, отличающиеся друг от друга прежде всего количеством получаемого тепла и влаги: горно-лесная, лесостепная и степная [Кирин, 1973; Макунина, 1974].

Одной из ключевых в изучении каменного века является проблема определения сырьевой базы, поскольку наличие или отсутствие качественного материала во многом обусловливало направление и уровень развития технологии. Традиционно использовались кремнистые породы и минералы, пригодные для изготовления орудий в силу своих физических свойств, таких как твердость, способность к тонкому расщеплению и т.п. Изучение возможностей получения сырья, а также путей и способов его распространения в регионе позволяет установить уровень адаптации человеческих коллективов к определенной природной среде в различные археологические эпохи, степень их коммуникации и, в конечном итоге, уровень развития социально-адаптационной системы. Урал, в т.ч. и Южный, включает три большие территории – Предуралье, центральную часть и Зауралье. Определение источников сырья в пределах этих территорий и возможностей их освоения человеком в различные эпохи каменного

века поможет в более четком понимании возникновения вариантов материальной культуры.

В Уральском регионе систематические исследования сырьевой базы каменного века практически не проводились. Исследователи обращались к этой теме эпизодически, в связи с изучением конкретных стоянок или эпох. На Среднем Урале довольно успешную привязку мезолитических орудий к кремнеобрабатывающей мастерской возле г. Нижнего Тагила осуществил в результате продолжительных и скрупулезных работ Ю.Б. Сериков [1988]. Проанализированы материалы стоянки Исетское Правобережное [Иванов, Кернер, 1988]. В северной части Предуралья такие исследования были проведены на мезолитических и неолитических памятниках Прикамья, Камско-Вятского междуречья, верховьев р. Вычегды [Старков, 1960; Верещагин, 1985; Волокитин, Майорова, Ткачёв, 2003]. На Южном Урале эта тема интересовала Г.Н. Матюшина [1977], однако его безусловно интересная книга является научно-популярным изданием.

Существенная проблема уральской археологии каменного века – разночтения в названиях кремнистых пород и минералов, встречающихся при раскопках стоянок и поселений. Традиционно большинство исследователей определяет сырье Южного Урала обобщенно – кремень и южно-уральская яшма (с указанием цветовой гаммы – от белого до черного). Используются и более конкретные названия: «ташбу-латовская яшма», «калканская яшма», «аушкульская яшма» и т.д. [Матюшин, 1976; Мезолит…, 1989; Археология: Неолит…, 1996, с. 253]. Яшмами называют многие другие силициты, встречаемые в артефактах. Например, зеленовато-голубоватая кремнистая порода вблизи оз. Калкан, названная «калканской», «калкановидной» или «калканоподобной» яшмой, на самом деле является кремнистым тонкослоистым туфо-алев-ро-песчаником; «боборыкинская» яшма – светло-серая до белой кремнистая порода, часто встречающаяся в Курганской обл., – это новакулит и субновакулит.

Номенклатура силицитов формировалась постепенно, по мере изучения регионального материала и установления характерных типов (яшмы, фтаниты и т.д.) [Хворова, 1983]. Макроскопическое определение кремнистых пород Южного Урала по классификации, приведенной в указанной работе И.В. Хворовой, сопровождалось выборочными исследованиями шлифов под микроскопом, выполненными геологом «Челябгео-съемки» В.П. Савельевым, и химическими анализами отдельных артефактов и образцов силицитов со стоянок Южного Урала, проведенными в Новосинеглазов-ской химлаборатории И.П. Савоськиной. Предлагаемое нами использование приведенных ниже названий кремнистых пород позволит в дальнейшем унифицировать описания коллекций артефактов и сопоставлять археологические материалы с данными геологии региона.

К кремнистым породам, которые преимущественно использовало население Южного Урала в каменном веке, относятся фтаниты, фтанитоиды, яшмы, новакулиты.

Фтаниты – темные, почти черные породы, которые археологи обычно называют черным кремнем или черной яшмой. Текстура или однородная, или тонкослоистая [Атлас…, 1962, с. 5], «что связано с неравномерным распределением минеральных примесей и органических остатков» [Хворова, 1983, с. 170]. Особенностью химического состава является повышенное содержание рассеянного органического вещества (углистые и графитовые частицы). Органические остатки (радиолярии и спонгии) в одних слоях отсутствуют, в других могут быть породообразующими.

Фтанитоиды – менее темные породы, обычно синеватого, голубоватого или зеленоватого оттенка. Археологи называют их яшмами различных цветов – серого, серо-зеленого, голубого и т.д. По текстуре фтанитоиды близки фтанитам. Химической особенностью является повышенное содержание марганца. Органические остатки представлены радиоляриями и спонгиями.

Яшмы – породы чаще всего красного цвета с различными оттенками или пестроцветные, красные тона чередуются с зелеными, желтыми, лиловыми. Текстура как однородная, так и слоистая, хаотически пятнистая или неяснослоистая. По химическому составу яшмы резко отличаются от фтанитов очень высоким содержанием железа в окисной форме (гематит, гё-тит). Органические остатки представлены радиоляриями и спикулами кремневых губок.

Новакулиты – очень плотная молочно-белая порода с однородной текстурой; самая высококремнистая – содержание кремнезема достигает 99 %. Кроме типичного новакулита, выделяется и субновакулит, отличающийся менее однородными структурой и составом; встречаются алевритовая примесь, включения пирита и гематита. Органических остатков (радиолярии либо спикулы губок), как правило, мало [Там же, с. 170–171].

Для археологов, в основном определяющих породы визуально, главными различиями между представленными разновидностями являются цветность, зависящая от химического состава, и текстурные особенности.

При длительном выветривании, особенно на пенеплене, фтаниты обесцвечиваются, приобретая фарфоровидный облик (патинизация) [Там же, с. 170]. На Южном Урале патинизированные кремнистые породы имеют в большинстве случаев цвет от красновато-буроватого до белого; побеление распространяется от поверхности в глубь обломков на 1,5–2,0 см и более, так что от первичной породы иногда остается лишь темное ядро.

В каменном веке использовались и минералы, такие как кварц, опал, халцедон [Геологический словарь, 1973, т. 1, с. 320; т. 2. с. 33, 397].

Распространение кремнистых пород на Южном Урале

Геолого-археологические экспедиционные исследования, проведенные нами в 2002–2006 гг., позволили привязывать описание породного состава находок (артефактов) к местам распространения кремнистых пород на Южном Урале. Эти породы в различных проявлениях развиты в разных структурно-формационных зонах и геоморфологических районах.

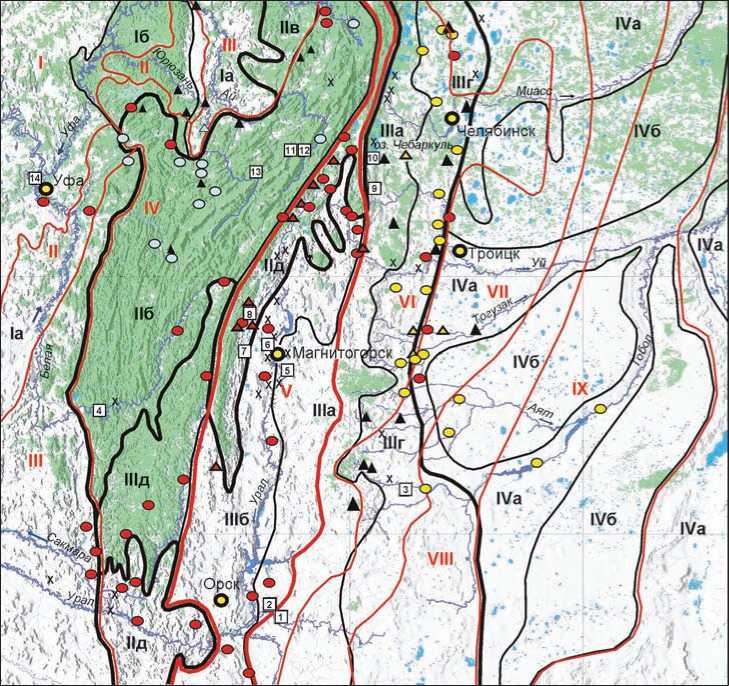

По типу геологических структур, времени и условиям их формирования, а также по различию слагающих их пород на Южном Урале выделяются две крупнейшие области «в старом классическом понимании» [Рапопорт, 2006, с. 11]: на западе – миогеосинклиналь, на во стоке – эвгеосинклиналь, а в их составе ряд структурно-формационных зон (СФЗ). Эти области и зоны в той или иной мере непрерывно тянутся вдоль всего Южного Урала (см. рисунок ) и всюду сохраняют определенное положение отно-

Схематическая карта структурно-формационных зон (СФЗ), геоморфологических районов, распространения кремнистых пород и расположения стоянок каменного века.

Структурно-формационные области и зоны (СФЗ)

Миогеосинклиналь (I–IV)

I – восточная окраина Русской платформы

II – Предуральский прогиб

-

III – Западно-Уральская зона складчатости

-

IV – Центрально-Уральское поднятие

Эвгеосинклиналь (V–IX)

-

V – Магнитогорский прогиб

-

VI – Восточно-Уральское поднятие

-

VII – Восточно-Уральский прогиб

-

VIII – Зауральское поднятие

-

IX – Тюменско-Кустанайский прогиб

Границы СФЗ

Магнитогорского прогиба других СФЗ

Геоморфологические районы

Ia – денудационная равнина Предуралья

Iб – приподнятая денудационная равнина Уфимского плато

IIб – приподнятые горные массивы Южного

Урала

IIв – остаточные горы западного склона Урала

IIд – остаточные горы восточного склона Урала

IIIа – Зауральский пенеплен

IIIб – приподнятый Зауральский пенеплен

IIIг – отпрепарированный Зауральский пенеплен

IIIд – косо приподнятый пенеплен Зилаирского плато

IVа – континентально-морская цокольная равнина IVб – континентально-морская аккумулятивная равнина границы геоморфологических районов

Распространение силицитов

В коренном залегании в пределах Магнитогорского прогиба (V)

в пределах эвгеосинклинали (VI–IX), восточнее Магнитогорского прогиба в пределах СФЗ миогеосинклинали (I–IV) в пределах миогеосинклинали (VI–IX) и эвгеосинклинали (I–IV), по опубликованным данным [Геология СССР, 1969]

Обломочный материал силицитов

Магнитогорского прогиба

СФЗ миогеосинклинали за пределами Магнитогорского прогиба

СФЗ эвгеосинклинали x распространение халцедонов

-

2 стоянки (1–14 в соответствии с нумерацией в таблице)

сительно друг друга [Геология СССР, 1969, с. 8-11, 38-39, 220; Сигов и др., 1968].

На западе, в пределах миогеосинклинали выделяются (с запада на восток): восточная часть Русской платформы, Предуральский краевой прогиб, Западно-Уральская внешняя зона складчатости, Центрально-Уральское поднятие. Здесь развиты осадочные терригенные и карбонатные породы допалеозоя и палеозоя и их метаморфические разности, среди которых распространены кремнистые образования в виде желваков, конкреций и маломощных линзовидных прослоев. Они представлены фтанитами, фтанитои-дами, новакулитами и субновакулитами. На востоке, в пределах эвгеосинклинали выделяются (с запада на восток): Магнитогорский прогиб, Восточно-Уральское поднятие, Восточно-Уральский прогиб, Зауральское поднятие, Тюменско-Кустанайский прогиб, То-больско-Кушмурунское поднятие. Здесь преобладают вулканогенные, вулканогенно-осадочные, в меньшей степени осадочные терригенные и карбонатные породы преимущественно палеозоя и их метаморфические разности. Представлены кремнистые породы всех разновидностей в виде мощных слоев и толщ среди вулканогенных пород и маломощных - среди осадочных. Основное отличие в распространении силицитов в этих двух областях заключается в том, что в пределах миогеосинклинали совершенно нет красноцветных и полихромных яшм.

Наибольшая концентрация кремнистых пород наблюдается в эвгеосинклинальной области Урала, в основном в пределах Магнитогорской структурноформационной зоны (см. рисунок ). Их коренные выходы, как правило, находятся на невысоких хребтах, холмах и увалах среди вулканогенных пород палеозоя. Кремнистые породы Магнитогорского прогиба хорошо диагностируются: они обладают характерными признаками (цвет, структура, текстура, блеск, излом), отличающими их от силицитов других структурноформационных зон. Здесь представлено большинство южно-уральских кремнистых пород: фтаниты, фта-нитоиды, яшмы коричневые, красные, полихромные, в т.ч. двухцветные, т.н. сургучно-зеленые, которые развиты только в пределах Магнитогорской СФЗ.

Распространение кремнистых пород по территории региона имеет две формы: площадную и линейную. Силициты, находящиеся в коренном залегании в Магнитогорском прогибе, подвергались разрушению под действием внешних факторов в мезозое и кайнозое, их обломки перемещались с вершин к подножиям, затем водными потоками переносились дальше. Обломки, в зависимости от расстояния переноса, приобретали различные окатанность, размер и отлагались практически во всех формах рельефа, развитых в пределах Магнитогорского прогиба. Здесь распространение силицитов можно считать площадным: они встре- чаются в коренном залегании на вершинах, обломки кремнистых пород - на склонах и подножиях положительных форм рельефа, а также на обширных выровненных водораздельных пространствах пенеплена, в речных долинах в составе отложений террас и русел рек, в озерных отложениях.

Распространение силицитов на восток и запад, за пределы Магнитогорского прогиба, имеет локальный площадной и линейный характер (вдоль долин рек). Начало этому положили древние реки, выработавшие мезозойские структурно-эрозионные депрессии (линейно вытянутые понижения в рельефе), заполненные в дальнейшем древним аллювием. Затем кремнистый материал перемывался и дополнялся палеогеновыми реками, долины которых принципиально повторяли мезозойские на западе. На востоке реки приобретали субширотные направления и в местах пересечения с мезозойскими депрессиями препарировали их отложения. На последнем этапе (плиоцен-четвертич-ном) окончательно сформировалась речная сеть современных очертаний, наследующая древние субмеридиональные долины на западе или субширотные на востоке. Реки все так же перемещали кремнистый материал, отпрепарированный из древних отложений, и дополняли его более современным. В результате таких сложных и длительных процессов обломки силицитов различных окатанности и размерности распространились на холмисто-увалистой равнине Зауральского пенеплена и наблюдаются в отложениях речных террас, поймах, русловом галечнике, а также в виде многочисленных высыпок на древних размытых поверхностях водоразделов, особенно вблизи речных долин и логов, по берегам озер и т.д. Здесь только изредка можно встретить коренные выходы кремнистых пород в крутых берегах рек, где врезание русла произошло на большую глубину, до палеозойского фундамента. Нашими наблюдениями установлено распространение обломочного материала силицитов до восточной границы континентально-морской цокольной равнины (см. рисунок ). Далее на восток в связи с общим понижением уральские структуры перекрыты десятками и сотнями метров мезо-кайнозойских континентальных и морских осадков и уже под ними продолжаются до линии Тюмень-Курган. В долинах Исети, Миасса, Тобола и Уя за границей Зауральского пенеплена следы кремнистых пород, за редким исключением, обнаружить не удалось. На Зауральском пенеплене, восточнее Магнитогорского прогиба, в пределах выделенных здесь СФЗ, силициты не имеют широкого распространения, но встречаются фрагментарно на всем его протяжении с севера на юг - от р. Нейва до р. Орь на границе с Казахстаном в Восточном Оренбуржье.

Проведенные исследования показали, что распространение кремнистых пород на Южном Урале под- чинено определенным геоморфологическим позициям. Они встречаются:

-

1) в коренном залегании на хребтах, увалах и отдельных вершинах в виде скальных, гребешковых выходов и развалов глыб, плиток, щебня, а также в основании цокольных террас;

-

2) в делювиальных, пролювиальных образованиях в виде обломочного материала различных форм и размеров, часто сцементированного глинистым материалом, перемещенного на склоны под действием сил гравитации и образующего своеобразные шлейфы вокруг положительных форм рельефа;

-

3) в виде обломков, перемещенных и отложенных в озерных ваннах и долинах рек (озерные и аллювиальные).

Основными магистралями, по которым происходит линейное перемещение кремнистых пород в голоцене, являются главные реки Южного Урала: Белая, Сакма-ра, Урал, Уй и Миасс. В зоне кряжа кремнистое сырье представлено как обломками силицитов Магнитогорского прогиба, так и силицитами, распространенными среди пород, слагающих местные СФЗ. Фтаниты и фтанитоиды последних встречаются, в частности, в галечниках р. Белой. Например, в культурных слоях археологических памятников Каповая пещера, Бай-сланташ, Игнатиевская и др. присутствуют артефакты из кремнистых пород Магнитогорского прогиба и местных СФЗ. Такое сочетание можно наблюдать по всей зоне кряжа до границы с Предуральем, которое начинается от поворота р. Белой на север.

Основными реками, протекающими через Магнитогорский прогиб, являются Урал и Сакмара со всеми притоками. На береговых плесах широтного отрезка р. Урала представлен высококачественный галечный материал, включающий фтаниты, фтанитоиды и яшмы всех южно-уральских разностей. В районе широтного течения р. Сакмары зафиксированы горизонты, содержащие кремнистые породы, в низах отложений первой надпойменной террасы и плесы с галечником кремнистых пород Магнитогорского прогиба.

Единственной рекой, пересекающей Южный Урал с запада на восток, от зоны кряжа до Западно-Сибирской низменности, является Уй. Ее истоки образуют несколько небольших речушек между хребтами Малый Ирендык и Кумач. На восточном склоне Ирен-дыка находятся коренные выходы кремнистых пород. Современное русло реки наследует древнюю долину, окруженную невысокими горами. В русловых отложениях фиксируются сильно окатанные гальки кварцита и менее окатанные – фтанитов, фтанитоидов, красной яшмы, зеленых кремнистых туфоалевролитов, новакулитов, т.е. весь набор кремнистых пород Магнитогорского прогиба, встречающихся до г. Троицка. Далее уральские структуры уже перекрыты мощными морскими отложениями, и обнаружить их не удалось.

Неоднозначно распределение кремнистых пород на левых притоках Тобола Тогузаке, Аяте, Синташте, берущих начало на Восточно-Уральском поднятии – водоразделе Уральского и Тобольского бассейнов. В отдельные районы этой территории силициты Магнитогорского прогиба поступали по долинам древних рек, вместе с тем есть и местные проявления кремнистых пород, чаще фтанитов, что фиксируется в материалах стоянок.

Сложнее ситуация на озерах Южного Урала. Не вызывают затруднений исследования только на водоемах южной части региона (Чеваркуль, Суртанды, Банное, Сабакты, Карабалыкты и др.), расположенных в 15–20 км к западу от г. Магнитогорска. Они находятся в пределах Магнитогорского прогиба, среди возвышенностей, сложенных вулканогенными породами с развитыми среди них фтанитами, фтанитоидами и яшмами. Высококачественные силициты представлены здесь во всех возможных вариантах – в коренном залегании, в обломках на склонах, в галечниках по берегам рек и озер. Они были легкодоступны в древности, о чем свидетельствуют артефакты со стоянок разных периодов каменного века – от ашело-мустьер-ского времени (Мысовая) до энеолита (Суртанды VIII и др.) [Матюшин, 1976, 1982]. Разница в процентном соотношении изделий из различных кремнистых пород на этих местонахождениях зависит только от того, какие конкретно породы расположены ближе к стоянке. Так, на памятнике Янгелька, расположенном на оз. Чеваркуль, преобладают фтанитоиды, меньше фта-нитов и совсем мало красной и двухцветной яшмы (см. таблицу ). На стоянке Ташбулатово I на восточном берегу оз. Карабалыкты при таком же преобладании фтанитов и фтанитоидов существенно больше красноцветной яшмы. Это обусловлено тем, что здесь находится небольшой хребет, который сложен преимущественно данной породой, фиксируемой в коренных выходах. На стоянках Карабалыкты VIII и IX, Мысовая и др., расположенных на юго-западном и западном берегах озера, преобладают фтаниты и фтанитоиды. Это объясняется близостью к склонам, сложенным указанными породами, и отсутствием выходов яшмы. Еще раз хотелось бы заострить внимание на том, что в различные исторические периоды приоритеты в выборе сырья для изготовления орудий не менялись. Во все времена здесь преобладали наиболее качественные фтаниты и фтанитоиды. Поэтому высказанное ранее и широко распространенное мнение о том, что «если в неолите и мезолите больше предпочитались яшмы различных цветов и оттенков, то в энеолите бóльшим употреблением пользовались темные породы кремня» [Матюшин, 1982, с. 30], следует считать ошибочным.

Озера северной части Южного Урала находятся в других геологических и геоморфологических условиях – за пределами основного источника силицитов,

Сырьевой состав коллекций со стоянок Южного Урала, %

|

Стоянка |

Породы |

Минералы |

го 3 т о EZ |

|||||||||||||

|

3 го 1е |

6 о 1 3 го 1е |

1— 0) со ZT о о го i з к т |

ГО 0) СО =Г X СО СЕ а к |

го со О 1 * о £ 3*9 к е |

го со О т |

го со О ю о |

3 й $ g CD о го 3 н СО о 3 S ™ а |

1 го о 3 го S--& |

О го 5 ГО и ГО СЕ о. го ^ о. |

6 3 h |

о =г с; го X |

с; го с О |

го 1— о х" >3 |

=г го со |

||

|

Новокумакская I |

25,0 |

56,0 |

6,2 |

0,5 |

2,2 |

1,2 |

1,6 |

0,4 |

2,2 |

– |

2,4 |

0,2 |

– |

0,2 |

– |

1,9 |

|

Ударник |

24,0 |

46,9 |

0,8 |

– |

6,7 |

1,4 |

1,4 |

– |

2,0 |

– |

0,8 |

1,3 |

– |

– |

– |

14,7 |

|

Андреевка III |

22,8 |

14,5 |

– |

– |

7,5 |

6,5 |

– |

– |

– |

2,9 |

– |

7,9 |

33,8 |

– |

– |

4,1 |

|

Байсланташ |

60,1 |

20,3 |

2,0 |

0,6 |

0,4 |

– |

1,7 |

– |

6,7 |

– |

2,6 |

1,8 |

– |

– |

– |

3,8 |

|

Агаповка I |

19,4 |

58,1 |

5,3 |

2,5 |

– |

2,3 |

3,8 |

1,9 |

0,3 |

2,4 |

0,1 |

3,2 |

– |

0,1 |

– |

0,6 |

|

Черников Брод I |

37,9 |

52,5 |

2,1 |

1,2 |

– |

0,1 |

0,4 |

– |

0,8 |

0,7 |

4,0 |

– |

– |

0,3 |

||

|

Янгелька |

37,5 |

57,0 |

1,4 |

1,3 |

– |

0,3 |

0,3 |

1,0 |

0,3 |

0,2 |

0,1 |

0,4 |

– |

0,1 |

– |

0,1 |

|

Ташбулатово I |

51,6 |

37,8 |

7,4 |

2,6 |

– |

0,2 |

0,2 |

– |

– |

– |

– |

0,1 |

– |

– |

– |

0,1 |

|

Краснокаменка |

16,5 |

52,2 |

5,0 |

3,7 |

– |

– |

1,0 |

1,5 |

1,3 |

1,5 |

1,4 |

10,2 |

– |

1,1 |

1,8 |

2,8 |

|

Чебаркуль II |

11,1 |

26,1 |

5,0 |

20,0 |

– |

1,5 |

0,6 |

13,7 |

0,5 |

0,6 |

2,5 |

9,2 |

0,7 |

0,3 |

1,6 |

6,6 |

|

Долгий Ельник |

24,3 |

41,2 |

7,0 |

12,9 |

– |

– |

0,4 |

0,7 |

3,2 |

– |

0,2 |

3,2 |

– |

– |

– |

6,9 |

|

Каменный Мыс |

19,8 |

38,5 |

6,6 |

14,3 |

– |

– |

2,8 |

2,8 |

2,8 |

– |

2,3 |

2,4 |

– |

– |

– |

7,7 |

|

Юрюзанская I |

0,2 |

75,0 |

3,0 |

4,2 |

– |

0,2 |

13,8 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3,6 |

|

Ильмурзино |

9,0 |

32,0 |

– |

– |

– |

0,1 |

49,4 |

– |

– |

– |

– |

8,6 |

– |

– |

– |

0,9 |

*К «прочим» отнесены некремнистые породы, такие как алевриты, алевролиты и их вулканические разности, а также трудноопределимые.

зоны Магнитогорского прогиба. Поэтому археологические реалии здесь необходимо рассматривать, исходя из того, что местными породами являются лишь гранитоиды, слагающие берега водоемов, а фтаниты, фтанитоиды и яшмы отсутствуют. Это указывает на приносный характер кремнистого сырья и артефактов из данных пород на известных здесь памятниках.

Озера расположены в виде цепочки субмеридионального направления в пределах остаточных гор восточного склона Урала и приподнятого Зауральского пенеплена, в 90–150 км к западу и северо-западу от г. Челябинска. Все они находятся в зоне развития метаморфических пород и гранитоидов Восточно-Уральского поднятия, среди которых распространены жилы, прожилки и желваки (конкреции) местного халцедона, а также его обломки в рыхлых отложениях. Однако этот халцедон плохого качества, что обусловлено значительной кавернозностью и сложным строением поверхности обломков. Ситуации с кремнистыми породами на всех озерных стоянках каменного века в северной части Южного Урала идентичны. Исследования многочисленных памятников на оз. Чебаркуль (Чебаркуль II, IV, X, XV, XVI, XVII и известные по разведочным работам Чебаркуль XVIII–XX, а также стоянки на всех островах озера) показали, что в большинстве случаев культурные слои формировались за счет наложения друг на друга остатков кратковременных стоянок в периоды мезолита, неолита и энеолита [Крижевская, 1968, 1977; Мосин, Беспрозванный, 1985]. Подтверждением такого вывода может служить неупорядоченное расположение на площадках памятников разнотипных очагов, разновременной керамики и различных по составу скоплений заготовок и отходов из одного сырья.

Наличие на озерных стоянках как местных, так и отсутствующих на данной территории кремнистых пород можно объяснить следующим образом. Коллективы охотников и рыболовов, посещая озеро, приносили с собой необходимые орудия и заготовки из фтанитов, фтанитоидов и яшм, которых нет в окрестностях озер, а также отдельные гальки и плитки. Если в процессе жизнедеятельности этих заготовок и сырья оказывалось недостаточно, использовался менее качественный местный халцедон (см. таблицу). При дефиците сырья в дело шла даже патинизированная часть принесенных плиток. Например, на стоянке Чебаркуль II среди артефактов из патинизированной породы, кроме сколов с нуклеусов и пластин без ретуши (43 экз.), были резчик (1 экз.), скребки на сколах (5 экз.), двусторонне обработанные орудия (7 экз.), нож (1 экз.). Вероятно, именно с тем, что часть сырья, заготовок и орудий приносили с собой, и связано преобладание на многих озерных стоянках северной части Южного Урала плас- тин-заготовок и орудий над отщепами [Мосин, Бес-прозванный, 1985]. Ситуацию, описанную на примере оз. Чебаркуль, можно с определенной долей уверенности проецировать на любое озеро этого района.

Варианты использования кремнистого сырья

Изделия из кремнистых пород в подавляющем большинстве случаев являются основной категорией находок при раскопках стоянок каменного века Южного Урала. Нами были просмотрены коллекции с памятников разных эпох (Байсланташ – палеолит; Янгелька, Андреевка III, Юрюзанская I и Ильмурзино – мезолит; Долгий Ельник и Каменный Мыс – мезолит–неолит; Черников брод I, Ташбулатово I – неолит; Краснока-менка и Чебаркуль II – неолит–энеолит; Новокумак-ская I, Ударник, Агаповка I – энеолит) и различных природно-ландшафтных зон (см. таблицу и рисунок ). Перемещение кремнистых пород из зоны Магнитогорского прогиба возможно как в силу природных процессов, так и путем переноса человеком, и это не могло не повлиять на сырьевой и технико-типологический состав инвентаря стоянок, расположенных в разных геолого-географических условиях.

Рассмотрим несколько вариантов материальной культуры мезолита. Проанализированы материалы стоянок Янгелька, Андреевка III и Юрюзанская I [Матюшин, 1976; Мосин, 2000]. Янгелька расположена на оз. Чебаркуль, в центре Магнитогорского прогиба, поэтому неудивительно, что основная масса находок – фтанитоиды (57 %) и фтаниты (37,5 %), при небольшом участии яшмы (2,7 %). Все остальные породы и минералы представлены в незначительном количестве. Коллекция содержит весь типологический набор орудий южно-уральских стоянок: пластины без обработки (4 286 экз.) и с ретушью (225), геометрические микролиты (27), острия (37) и резцы (68) на пластинах, резчики (10), скребки на пластинах (139) и отщепах (117), ножи-скребки (7) и скобели (3) на отщепах, ретушер на отщепе (1), отщепы с ретушью (14) и без обработки (ок. 10 000), отбойники (5). Очень много нуклеусов (191), пренуклеусов (92), сколов с нуклеусов, в т.ч. ре-берчатых (867). Вряд ли такое количество ядрищ и заготовок было необходимо в одном производственном цикле коллектива охотников. Большая часть изделий, возможно, была приготовлена впрок либо к следующему посещению места стоянки, либо чтобы взять с собой, уходя в другую природно-ландшафтную зону. Лежащее на берегах озера в свободном доступе сырье способствовало неограниченному его использованию.

Другая картина на стоянке Андреевка III, расположенной в восточной части Зауральского пенеплена, на берегу р. Синташты. Район практически был изолиро- ван от распространения кремнистых пород из Магнитогорского прогиба. Это неизбежно отразилось на представительности сырья в составе коллекции каменных изделий. На стоянке абсолютно отсутствует яшма, артефактов из фтанитоидов всего 14,5 %, из фтанитов – 22,8 %, причем часть изготовлена из небольших галек фтанитов местного происхождения, которые и сейчас можно найти в русле реки, они не такого высокого качества, как магнитогорские. Зато большинство отщепов – из местных опалов (33,9 %), халцедонов (7,9 %), яшмоидов желтовато-бурых (7,5 %) и новакулитов (6,5 %), до настоящего времени часто встречающихся на поверхности склона левого берега Синташты. Это обстоятельство обусловило технико-типологический состав коллекции. Она на 80 % состоит из микропластинча-того инвентаря, сырьем для которого служили магнитогорские фтаниты и фтанитоиды, приносившиеся сюда издалека и предельно утилизовавшиеся. Когда их не хватало, начинали использовать местные породы.

Еще один вариант представлен на стоянке Юрюзан-ская I, расположенной в пределах приподнятых горных массивов Южного Урала. Коллекция памятника небольшая (175 предметов), по планиграфическим и стратиграфическим наблюдениям, единовременная. Предельно микропластинчатый инвентарь изготовлен в основном из принесенных сюда фтанитоидов и яшм Магнитогорского прогиба, часть пластинок и отщепов – из субновакулитов, встречающихся в этих районах среди карбонатных пород и их метаморфических разностей.

Преднамеренное перемещение кремнистых пород осуществлялось также в процессе хозяйственной деятельности охотников-рыболовов неолита–энеолита Южного Урала [Мосин, Никольский, 2006, с. 129–130].

Таким образом, по процентному соотношению артефактов из различных пород и минералов мы можем судить не о культурно-хронологических различиях, а о вариантах адаптации населения к разным в плане территориального распространения кремнистого сырья ситуациям. Таких вариантов в каждую эпоху существовало, скорее всего, несколько, т.к. охотники и рыболовы в условиях присваивающей экономики неизбежно приспосабливались к конкретным географическим условиям Южного Урала.

Заключение

Человек со времени первоначального заселения Южного Урала и до конца каменного века выбирал для изготовления орудий наиболее качественные кремнистые породы: фтаниты, фтанитоиды, яшмы, новакулиты – традиционное сырье. Основная закономерность распространения находок из различных силицитов проявляется в общей тенденции: чем дальше от Магнитогорского прогиба расположен археоло- гический объект, тем значительнее в инвентаре доля орудий, изготовленных из «немагнитогорских», часто менее качественных, кремнистых пород, находящихся в непосредственной близости от памятника.

В раннем голоцене окончательно оформился своеобразный ландшафт Южного Урала, в котором и адаптировалось население мезолита–энеолита. Основная зона наибольшего распространения традиционно использовавшихся для изготовления орудий сили-цитов – Магнитогорский прогиб. Кремнистое сырье является неотъемлемой частью ландшафта, так же как растительность, животный мир, гидрографическая сеть, и все это, вполне возможно, идентифицировалось древним населением как «свое».

Адаптируясь в окружающем пространстве, сообщества охотников-рыболовов осваивали каждый свою территорию. Необходимость ведения комплексного присваивающего хозяйства подразумевала периодическое проживание коллектива (общины, семьи, производственной или целевой группы) в какой-либо природно-географической и одновременно хозяйственной зоне: в холмисто-увалистой лесостепи, на предгорном озере, в горах. Не всегда это место располагалось там, где было достаточно наиболее качественного кремнистого сырья: фтанитов, фтанитоидов, яшм (например, в восточной части пенеплена, на северных предгорных озерах и т.п.). Тогда каждый охотник брал с собой нужное ему количество готовых орудий, заготовок или исходного материала в виде небольших плиток, кусков породы или галек и приносил на стоянку. В такой ситуации использовалась экономичная традиционная микропластинчатая техника расщепления и изготовления вкладышевых орудий. Так сырье и изделия из не свойственных этой местности пород оказывались в пределах осваиваемой территории. Недостаток восполнялся менее качественными или малочисленными местными халцедонами, новакулитами, кремнистыми сланцами и другими породами и минералами. Такое перемещение силицитов происходило в течение сотен и тысяч лет. В связи с этим иной раз складывается ошибочное впечатление, что «специальные экспедиции доставляли» кремнистые породы Магнитогорского прогиба к местам постоянного проживания какого-либо коллектива в древности.