Крестообразный знак в орнаментальном оформлении костяных изделий со стоянки Черноозерье II (Среднее Прииртышье)

Автор: Шмидт И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся костяные изделия с орнаментальным оформлением со стоянки конца эпохи палеолита Черноозерье II в Среднем Прииртышье. Представлены фрагмент рукояти костяного кинжала, обнаруженный в ходе археологических работ 1971 г., и фрагменты костяных «игольников» - находки 2019 г. В соответствии с принципами семиотического анализа подробно описываются композиции орнаментальных записей, выполненных на поверхностях изделий. Большое внимание уделяется выявлению специфики технологии создания крестообразных знаков и их морфологии. Рассматриваются аналоги изучаемых находок в уральских и восточно-европейских коллекциях. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что технологические, морфологические и синтаксические особенности орнаментальных записей являются устойчивыми признаками косторезного искусства отдельных групп охотников-собирателей. Обнаруженная специфика знаков, их набор и сюжеты дают основание считать Среднее Прииртышье зоной контактов западных (уральских) и восточно-сибирских групп палеолитических охотников и собирателей. В результате этого взаимодействия на юге Западной Сибири сформировался оригинальный (композитный) орнаментальный язык.

Юг западной сибири, стоянка черноозерье ii, финальный палеолит - эпипалеолит, орнаментальные традиции, крестообразные знаки

Короткий адрес: https://sciup.org/145146242

IDR: 145146242 | УДК: 903-035.56.08(571.13)

Текст научной статьи Крестообразный знак в орнаментальном оформлении костяных изделий со стоянки Черноозерье II (Среднее Прииртышье)

Стоянка Черноозерье II – памятник финала палеолита Среднего Прииртышья. В ходе археологических ис- следований, проводившихся в 1968–1971 гг. под руководством В.Ф. Генинга и В.Т. Петрина, были сформированы коллекции каменных и костяных артефактов. По следняя содержит значительное количество ор-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 49, № 1, 2021 © Шмидт И.В., 2021

наментированных изделий, из которых наиболее известным является «черноозерский кинжал» (ОМК 9675/702). Обнаруженные на памятнике фрагментированные изделия с поврежденными орнаментальными записями пока не вызывали интереса у специалистов. Вероятно, ввиду неполноты таких текстов у них складывалось ошибочное представление о бесперспективности исследований. Однако эти материалы необходимо ввести в научный оборот: они могут служить основой для изучения типологии сюжетов, технологических приемов создания орнаментов на стоянке и далее – проблем освоения региона, векторов развития межгрупповых контактов.

Культурно-исторический потенциал палеоорнамента, его сюжетов рассматривался как на теоретическом, так и практическом уровне [Топоров, 1972; Гаврилов, 2009, с. 67–68; Калинина, 2009, с. 117, 126; Привалова, 2009, с. 551; 2011, с. 1003; 2013, с. 1100–1101; 2014, с. 242; Привалова, Петренко, 2014, с. 484, 489; Сериков, 2014, с. 104; Ошибкина, 2017, с. 16–17; Викторова, 2017, с. 63; и др.]. Исследователи отмечают краткость палеолитических орнаментальных записей [Кожин, 1991, с. 132]: они демонстрируют только некоторые признаки развитых текстов – простейшую ритмику ограниченного набора элементов и устойчивость связей последних [Топоров, 1972, с. 78]. Лаконичность записей не влияет на эвристический потенциал объекта исследования. Группы, населявшие конкретный реги-

он, обычно использовали в орнаментальной практике определенный набор знаков, что делало их тексты узнаваемыми. В условиях дефицита знакового разнообразия и ввиду важности для любого архаичного человека «способа делания» в поле внимания попадала техническая специфика создания знака-элемента. Поэтому характеристика техники нанесения знака на поверхность важна для понимания его генезиса.

Таким образом, древним мастером соблюдались порядок сочетания знаков двух-трех форм, принципы расположения композиции/текста на поверхности предмета (сюжет выстраивали параллельно или перпендикулярно оси изделия), морфологические и технологические особенности производства знаков, характер рабочей поверхности (одни косторезы предпочитали наносить узоры на гладкие плоскости, другие перед началом работы моделировали дополнительный рельеф).

Совокупность форм знаков и технических приемов их исполнения, структур записей для каждой группы косторезов уникальна и относительно устойчива. Она (данная традиция) передавалась из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, несмотря на изменение материалов, а также семантической нагрузки самого знака [Фосс, 1952; Иванов С.В., 1963, с. 23, 42; Кожин, 1991, с. 131–132, 143; Викторова, 2017, с. 63; Ошибкина, 2017, с. 27; Волков, Лбова, 2017, с. 166; и др.], менялась вместе с группой, для которой была характерна. Анализ черноозерского орнамента соответственно обозначенным выше параметрам (форма и морфология знака, технические особенности его получения, структура записи, специфика орнаментируемой поверхности), важность которых теоретически признана, является целью предлагаемого исследования.

Источники и методы исследования

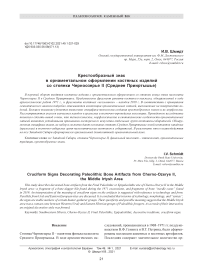

Источниками исследования являются фрагменты костяных артефактов с остатками орнаментальной записи. Один из них – фрагмент рукояти ножа (ОМК 9675/701) – был обнаружен при проведении археологических работ на памятнике в 1971 г., хранится в запасниках Омского государственного историкокраеведческого музея (рис. 1). Как экспонат предмет малоинтересен ввиду фрагментированности и специфики оформления: орнамент расположен на торцах и незаметен, если смотреть на лицевую сторону предмета. Его изображение украшает форзац одной из монографий, посвященной исследованиям палео-

Рис. 1. Фрагмент рукояти кинжала (ОМК 9675/701). Черно-озерье II.

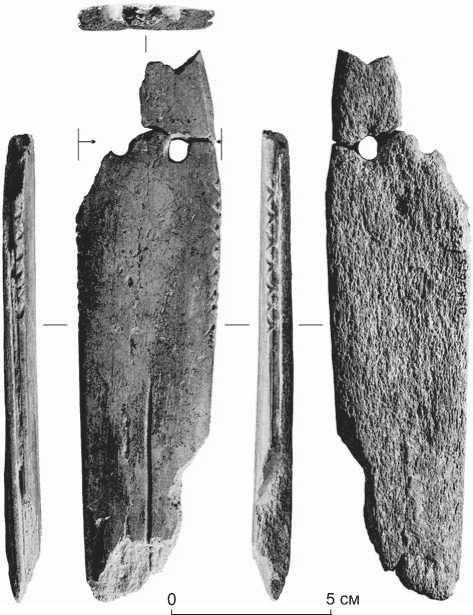

Рис. 2. Фрагмент рукояти кинжала ( 1 ) и фрагменты «игольников» ( 2 ). Черноозерье II.

1 : а – фрагмент левой стенки пропила для вкладышей (крупный план), б – профиль правого пропила для вкладышей; 2 : а – ЧЗ II. 67, б – ЧЗ II. 65, в – ЧЗ II. 69.

лита Западно-Сибирской равнины [Петрин, 1986]. Три других фрагмента костяных «игольников» (ЧЗ II. 65, ЧЗ II. 67, ЧЗ II. 69) – находки 2019 г., публикуются впервые, хранятся в музее археологии и этнографии Музейного комплекса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (рис. 2, 2 , а–в ).

В основе сохранившихся орнаментальных сюжетов, представленных на трех из названных артефактов, – ряды крестообразных знаков. Знаки на фрагменте ОМК 9675/701 являются примером макро-, на других находках – микроформата. Различия в размерах крестообразных элементов орнамента, который воспроизведен на разных по функциональной нагрузке предметах, свидетельствуют об устойчивости интереса к данным знакам косторезов стоянки. Анализ символики этих записей затруднен по причине их «популярности» в палеолите; семиотическая емкость крестообразного знака исключает однозначность его интерпретации. Для «прочтения» палеоорнаментов необходимо сосредоточить внимание на выявлении технологических особенностей работы черноозерских мастеров, своеобразии синтаксиса сохранившихся орнаментальных сюжетов и морфологии

знаков, а также найти их аналоги и по возможности определить информационный потенциал. Решить эти задачи позволяют методы трасологических исследований и экспериментального моделирования* [Семенов, 1957; Гиря, 1997]. Трасологический анализ проведен при помощи микроскопа МБС-10. Фотофиксация осуществлялась зеркальной фотокамерой Canon EOS 800D (размеры матрицы 22,3 × × 14,9 мм, разрешение 24,2 млн пикс.) с макрообъективом Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Для получения качественных снимков применен метод сте-кинга (склейка кадров производилась при помощи программы Helicon Focus).

Синтаксис орнаментальных записей и морфология знаков рассматриваются в свете теории семиотиче- ского анализа знаковых систем, представленной в работах Вяч.Вс. Иванова [1976] и У. Эко [2016, 2019], многие положения которых адаптированы в отечественных исследованиях палеоорнаментов [Иванов С.В., 1963; Кожин, 1991; Калинина, 2009; и др.].

Анализ источников

Фрагмент рукояти кинжала (ОМК 9675/701). Его длина 172 мм, ширина 42,1, толщина 10,7 мм. Сохранность удовлетворительная (см. рис. 1). Материал – расщепленная плоская ко сть крупного копытного. Лицевая поверхность – естественный внешний слой кости – залощена, оборотная – плотное губчатое вещество. Сохранившиеся участки пазов для пластин заполнены сероватым плотным раствором, возможно, реставрационным цементом, напоминающим сугли- нок, в котором были обнаружены артефакты. Цвет поверхности коричневато-бежевый. Заметны редкие пятна дендритов. Предмет интерпретирован как фрагмент рукояти кинжала [Петрин, 1986, с. 62].

В зоне верхнего слома сохранились каналы двух сквозных отверстий. Они биконические в профиле, выполнены в технике двустороннего сверления и расположены с небольшим отклонением от горизонтальной оси. Диаметр наименее поврежденного отверстия 7,3–4,9–6,8 мм. На лицевой стороне изделия вдоль длинной оси находится массивный и глубокий U/V-образный в сечении пропил (форма в профиле меняется) длиной 47,3 мм, шириной до 1,8 и глубиной 1,5 мм. Его верхняя точка находится в 60 мм от зоны отверстий рукояти. Место для пропиливания было намечено прорезыванием; следы обеих процедур читаются на бортах и в нижней части пропила (рис. 3, 3 ).

На ребрах изделия сохранились пазы для вкладышей, сделанные с помощью техник, типичных для производства вкладышевых инструментов данной эпохи: грань заготовки уплощена остругиванием и заглаживанием, пропил находится в центре полученной площадки. Зоны повреждения рукояти позволяют определить размеры и конфигурацию пропилов: глубина одного из них 3,3 мм, ширина 1,7–2,0 мм, сечение канала V-образное (см. рис. 2, 1).

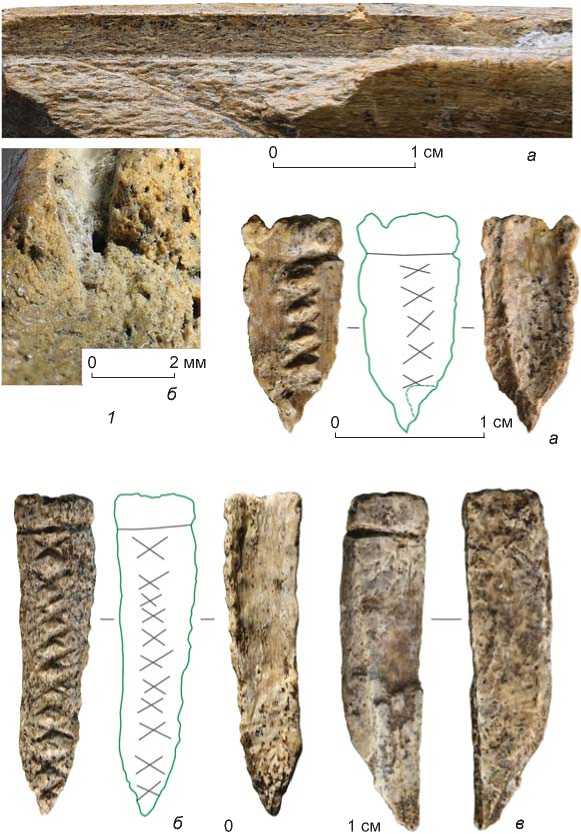

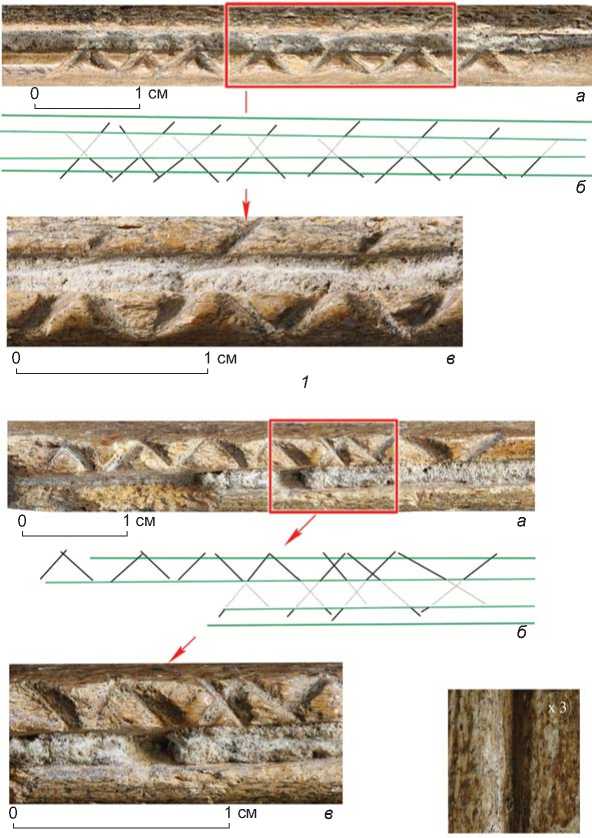

Участки кантов пазов, находящиеся рядом с отверстиями, оформлены рядами плотно расположенных друг к другу крестообразных знаков, которые занимают три плоскости – лицевую (зона пропила для вкладышей) и две прилегающие к ней (см. рис. 3, 1 , 2 ). Ввиду пересечения элементов в зоне пропила знаки могут восприниматься зрителем по-разному. Так, В.Т. Петрин увидел в них V-образные элементы, ряды которых образуют зигзаги: «на боковых гранях, по краю паза для вкладышей, нанесено по 15 пропилов, образующих зигзаг» [1986, с. 62]. Утверждать, что знаки образуют крестообразную фигуру, можно, если реконструиро-

вать кинематику лезвия ножа, которым они вырезаны (т.е. при «достраивании» линий), и обратить внимание на знаки, построенные с отклонениями, например, на «малый крест», у которого зона пересечения элементов смещена на грань ребра изделия (см. рис 3, 2 , в ).

Определить технику выполнения крестообразных знаков не так просто, как кажется. V-образные в сечении прорези с бортами, расходящимися под углом 50–90° на расстоянии от 1,5 до 1,7 мм, что соотносимо с шириной центрального пропила на лицевой стороне изделия, нельзя получить при легком скольжении резца по костяной грани. Прорези – ре-зульт ат врезания о стрия инструмента в поверхность и протаскивания лезвия, находящегося под углом к вертикальной оси прорези. Ширина расхождения бортов свидетельствует о поочередной про-работке/обработке двух сторон прорези. Операции приходилось неоднократно повторять до получения необходимой глубины: на дне прорези сохранились характерные бороздки, оставленные лезвием. Поверхности бортов гладкие.

Рис. 3. Орнаментальные записи на правом ( 1 ) и левом ( 2 ) ребре рукояти кинжала, фрагмент медиального пропила ( 3 ). Черноозерье II.

1 : а – вся группа знаков (крупный план), б – схема записи, в – отдельный сюжет (крупный план); 2 : а – вся группа знаков (крупный план), б – схема записи, в – отдельный сюжет (крупный план); 3 – увеличение ×3.

Угол между элементами крестообразных знаков составляет ок. 90° (± 10°). Знаки располагаются плотно, в строгом порядке на правой грани и с нарушениями ритма на левой (см. рис. 3, 1 , 2 ). Как показывают эксперименты, в ритм необходимо «войти», он нарабатывается при многократном повторении движений. «Полем наработки» этого ритма была левая грань предмета. Правая оформлялась уже уверенными движениями руки и инструмента.

Определить состояние дна многих каналов/пропи-лов, их бортов*, характеристику точки пересечения элементов** знаков сложно: прорези часто затерты цементом, знаки располагаются в не скольких плоскостях. Отметим, что это самые большие из крестообразных знаков, оформляющих артефакты стоянки Черноозерье II.

Записи на левой и правой стороне различаются по количеству сохранившихся знаков. На правой грани имеются семь знаков и один элемент, по-видимому, восьмого, незаконченного знака (см. рис. 3, 1 , а , б ), на левой полуразрушенной – четыре или пять знаков (в зависимости от способа подсчета) и элементы еще трех (см. рис. 2). Определить, сколько знаков в записях было изначально на обеих гранях, не представляется возможным. Можно предположить, что для мастера был важен ритм знаковых единиц, а не их количество.

Фрагменты костяных «игольников» (ЧЗ II. 65, ЧЗ II. 67, ЧЗ II. 69). В 2019 г. в ходе исследования территории памятника были обнаружены три фрагмента диафиза трубчатой кости мелкого животного (зайца или птицы) с орнаментальной записью на поверхности (см. рис. 2, 2 ). Фрагменты располагались в слое компактно, однако едва заметные различия (не только в оформлении) не позволяют считать их частями одного изделия. Две находки (ЧЗ II. 67 и ЧЗ II. 65), возможно, являются фрагментами «игольников». Это самые мелкие орнаментированные артефакты в коллекции стоянки: ЧЗ II. 65 – 26 × 7 × 1,2 мм, ЧЗ II. 67 – 15 × 7 × × 1, ЧЗ II. 69 – 27 × 7 × 1 мм. Реконструируемый диаметр 5–7 мм.

Все три предмета находятся в удовлетворительном состоянии; у них светлая, серо-коричневого оттенка поверхность, в основном сохранена оригинальная кромка. По оформлению два фрагмента – ЧЗ II. 65 и ЧЗ II. 67 – обнаруживают сходство с вышеописанной находкой: орнамент образован группами малых косых крестов. Цепочка крестов тянется по длинной оси предметов к сохранившемуся поперечному канту, который опоясывает кромку изделий. На фрагменте ЧЗ II. 67 сохранились пять знаков с миниатюрными элементами – до 1,8 мм, один угол между пересекающимися линиями составляет 50°, другой – 130°. На фрагменте ЧЗ II. 65 читаются 11 знаков. Длина элементов от 2,5 до 3,0 мм, угол между пересечениями 60 (±10) и 120°. Едва заметная разница в угловых показателях сказывается на визуальном восприятии как знака, так и записи в целом; кроме того, наличие этой разницы свидетельствует о том, что рассматриваемые находки были фрагментами разных изделий. Над их оформлением трудились, очевидно, разные мастера: у одного рука натренирована на создание одной комбинации углов, у другого – на другую. Элементы в сечении V-образные; глубина прорезей до 1 мм, расстояние между бортами в верхней части 1,0–1,2 мм.

На третьем фрагменте (ЧЗ II. 69) фиксируется только кант, расположенный поперек длинной оси изделия, в 2 мм от кромки. Он V-образный в сечении; глубина прорези этого знака на всех трех фрагментах варьируется от 1,0 до 1,5 мм, расхождение между бортами в верхней части 1,0–1,5 мм.

Особенность артефактов, обнаруженных в 2019 г., заключается в том, что их поверхность перед нанесением знаков проходила подготовку: в зоне размещения орнамента производилось несколько тонких снятий, в результате на поверхности кости образовывался уступ (см. фрагмент ЧЗ II. 69; работа по формированию такого рельефа явно была начата, но не закончена), на ребро которого наносились знаки. Благодаря близкому, строго ритмичному расположению косых крестов (часто с переплетением концов элементов) на выпуклой поверхности появился субсюжет – цепочка рельефных микроромбов (ЧЗ II. 65 и ЧЗ II. 67). Непонятно, какой результат хотел получить мастер – ряд косых крестов или же рельефных ромбов? Оба знака – крест и ромб – типичны для черноозерского орнамента.

Внимания заслуживает вентральная часть фрагментов ЧЗ II. 65 и ЧЗ II. 67. Их поверхность покрыта плотно скомпонованными, ориентированными по длинной оси изделия неглубокими канавками/ца-рапинами, которые были оставлены остроконечным орудием. На фрагменте ЧЗ II. 67 нижняя граница зоны распространения царапин находится в 3 мм от кромки, на фрагменте ЧЗ II. 65 – в 14–15 мм. Появление этих повреждений можно объяснить регулярным контактом вентральной стороны изделия с твердым острым предметом. Подобные следы остаются, когда портниха, не глядя, отправляет иглу в контейнер-муфту. В материалах памятника имеется одна костяная игла с отшлифованной поверхностью длиной 73 мм, максимальной толщиной 1,5 мм. Она подпрямоугольная в сечении, с округлым острием, диаметр отверстия ушка 0,5 мм [Генинг, Петрин, 1985, с. 53, рис. ХХ, 2]. Вполне вероятно, что находки ЧЗ II. 65 и ЧЗ II. 67 – это фрагменты игольников, которые принадлежали «му- скулистым портнихам»; в этой роли выступали, возможно, мужчины. Царапины, подобные описанным, могли появиться, если иглу вталкивали в игольник не только в полуслепом режиме, но и с большим усилием. Угол вхождения иглы в муфту, определяемый по длине трека иглы на стенке разных фрагментов, был разный. Из этого следует, что фрагменты относились к разным изделиям. Вопрос о гендерной принадлежности их владельцев остается открытым. Если игольники хранились во влажных условиях, то их поверхности могли поддаваться любому, даже легкому механическому воздействию, в этом случае предположение о «мускулистых портнихах» может быть проигнорировано.

Дискуссия

Обсуждение орнаментального оформления костяных изделий невозможно без рассмотрения их технико-типологических и стилистических аналогов.

Технико-типологическому анализу регионального орнаментального материала посвящено немало исследований [Rusinowo…, 2017; Еньшин, Скочи-на, 2017; Волков, Лбова, 2017; Ахметгалеева, Дудин, 2017; Majkić et al., 2017; и др.]. Однако в них редко затрагиваются вопросы, касающиеся физических и технологических показателей знаков/элементов, иной технической специфики способов нанесения знаков на поверхно сть кости. Слабая изученно сть этих вопросов обусловлена, в частности, недостаточной технической оснащенностью музейных и ряда научных лабораторий, нехваткой специалистов-трасологов и экспериментаторов, разрабатывающих системы описания наблюдений.

Отечественная традиция проведения исследований, направленных на изучение указанных вопросов, только складывается. Вопросы техники создания изображений пока не получили должного освещения. Попытаемся рассмотреть некоторые из них на примере находок со стоянки Черноозерье II. Бóльшая часть орнаментальных элементов обсуждаемых фрагментов была создана способом вырезания, это подтверждено, в частности, экспериментами. Черноозерцам был известен метод пропиливания, в ряде случаев его использование кажется более уместным, но они к нему не обращались при оформлении обсуждаемых предметов. По мнению некоторых исследователей, процедура прорезания/резки архаична [Ахметгалее-ва, Дудин, 2017, с. 31], ее следы на артефактах переходного от палеолита к мезолиту периода вызывают удивление. Очевидно, различные группы косторезов создавали технологические цепочки орнаментирования, которые с трудом поддаются хронологической атрибуции.

Знаки вырезали обыкновенной пластиной (инструмент с тонким неретушированным лезвием, поскольку ретушь оставляет следы на поверхности бортов каналов), закрепленной в держателе. Кость для размягчения выдерживали в воде, это облегчало резку.

Глубина и угол расхождения бортов надрезов, зависящие от размера подобранного орудия, предпочтений костореза и особенностей орудийной деятельности мастера, являются индивидуальными маркерами. Такие характеристики знака, как ширина и глубина надрезов, обеспечивающие точность его прочтения, – признак архаичности. Она хорошо видна при сравнении орнаментальных текстов палеолита и «паутинных узоров» мезолита.

Рассуждения о стилистике узоров и знаков в палеоискусствоведении традиционны. Черноозерские узоры узнаваемы благодаря синтаксическим особенностям построения композиций и яркой морфологии составляющих их знаков. Прямые и косые кре сты выстроены косторезами в ряды, ориентированные по длинной оси изделий. Изменения в форме крестов могут быть отражением как периода создания, так и смены семантической парадигмы знака. Данный элемент известен в материалах из Европы и финала палеолита с Урала. На находках из Зауралья, западных районов Западной Сибири косой крест встречается редко. Он представлен в оформлении изделий со стоянки Черноозерье II и в орнаментальной композиции, правда, в ином синтаксическом контексте, на кинжале из Айткулово (Прииртышье) (по ряду признаков может быть отнесен к мезолиту этой территории) [Кунгуров, Шемякина, 1994]. В синхронных орнаментальных записях на артефактах, обнаруженных в восточной и южной частях территории Сибири, такой элемент не выявлен (либо материал не опубликован).

Территориально близким аналогом рассматриваемых косых крестообразных знаков являются элементы орнамента на кости сурка из пещеры Шульган-Таш (Урал) [Житенев, 2014, 2016]. Запись состоит из разъединенных поперечными короткими нарезками-разделителями четырех косых крестов, которые расположены параллельно длинной оси ко сти [Житенев, 2014, с. 47]. Информация о размерах знаков и технике исполнения пока не опубликована, но различия в синтаксисе знаков сравниваемых записей (при сохранении близости их формы) очевидны. Если орнамент на кости сурка из пещеры Шульган-Таш, согласно датам плейстоценовых отложений (от 13 930 ± ± 300 л.н. (ГИН-4853) до 16 010 ± 100 л.н. (KN-5023) [Там же, с. 45]), принять за архетип, то композицию на изделиях со стоянки Черноозерье II можно считать его вариантом: в нем при сохранении ряда ключевых признаков (форма знаков, их структурные особенности, вектор развития записи) заметны изменения. Обо- значенная совокупность признаков позволяет увидеть в уральском варианте орнамента корни черноозерской традиции использования крестообразных знаков.

Еще одна отличительная черта черноозерских крестов – знак расположен на нескольких плоскостях, образованных либо стыком граней в торцевой части изделия (ОМК 9675/701), либо моделированием поверхности (ЧЗ II. 67 и ЧЗ II. 65). Прием такого моделирования известен по материалам Западной и Центральной Европы, Урала. Следы его использования при оформлении находок ЧЗ II. 65, ЧЗ II. 67 едва заметны, но на территориально близком аналоге – фрагменте ко сти с ромбовидными знаками из пещеры Шульган-Таш [Там же, с. 47] – они проявляются четко.

Остановимся на вопросе о важности данного подготовительного этапа для нанесения крестообразных знаков на поверхность ко сти. Подготовка выпуклого рельефа, как и специфика расположения крестообразных знаков, известны по костенковско-авдеев-ским материалам (см.: [Гвоздовер, 1985; Демещенко, 2006; Верхний палеолит…, 2016]). На стоянке Авдее-во в Центральной России найдено несколько «игольников», оформленных практически так же, как черноозерские фрагменты: на подготовленных гранях по длинной оси изделия размещены плотно сгруппированные косые кресты, разделенные редкими прямыми нарезками, которые располагаются перпендикулярно оси (см.: [Абрамова, 1962, табл. ХХХ, 12 ; Гвоздовер, 1985, с. 12]). Показательно полное совпадение стилистически важных признаков оформления «игольников» со стоянок Авдеево и Черноозерье II: предварительно моделированный рельеф, расположение ряда косых крестов по длинной оси изделия. Древние «игольники» часто украшали крестообразными знаками; фигура в виде креста ассоциировалась с технологией скрепления, соединения. Очевидно, узор из скрепляющих швов, характерный для изделий из мягких материалов, был эстетически осознан и растиражирован на материалах для шитья не пригодных [Демещенко, 2006, с. 11]. Соединительный характер знака подчеркнут спецификой его размещения в зоне «смыкающихся полотен», на ребрах и гранях костяных изделий.

На рукоятях кинжалов подобные крестообразные изображения встречаются нечасто. Орнамент, состоящий из групп крестообразных знаков, имеется на знаменитом «черноозерском кинжале». Группы косых крестообразных знаков расположены на нем так же, как на находке ОМК 9675/701, – на торцах, но в центре, а не в зоне рукояти. Возможно, что у обитателей стоянки было принято изображать на торцах кинжалов кресты (прямые или косые). Среди многочисленных орудий данного типа, представленных в верхнепалеолитических и мезолитических материалах Евразии, изделий с подобным оформлением мало. Ближайшим аналогом рассматриваемой композиции является орнамент на фрагменте острия кинжала из 4-го культурного слоя стоянки Ивановское-7 (Среднее Поволжье). М.Г. Жилиным, одним из авторов раскопок, упоминается «орнамент из полосы косых пересекающихся крестиков», нанесенный углом сломанной пластины или отщепа на края мезолитического орудия [2018, с. 45, рис. 22, 1].

Отмеченным стилистическим особенностям черноозерских крестообразных записей можно найти семантические объяснения. И.В. Калинина, основываясь на теории генезиса изобразительной деятельности, разработанной А.Д. Столяром [1985, с. 134– 137], допускает, что крестообразный знак был одним из первых технологических символов «закрытой раны», скрепления, завязывания, перевязывания, фиксируемых в изобразительном творчестве с эпохи мустье [Калинина, 2001, с. 55–56]. Изображения на рассматриваемых фрагментах могут служить подтверждением плектогенной теории происхождения сюжета [Иванов С.В., 1963, с. 14–15; Иванов Вяч.Вс., 1976, с. 245]. «Символика косого креста… восходит к древнейшим способам скрепления, перевязывания, сшивания. Орнамент, выполняя “защитную” функцию, “укреплял” кремневые вкладыши в наконечнике, “охранял” край паза. Спиралевидный орнамент, косой крест, заменяя обмотку, “укрепляли” черенок наконечника и место соединения его с древком» [Калинина, 2009, с. 241]. Очевидно, рассмотренную орнаментальную запись на фрагменте кинжала со стоянки Черно-озерье II можно считать знаком подобного символического «укрепления» орудия. Ряды крестовидных знаков на игольниках – это отсылка к результатам работы иглой, символически скрепленным плоскостям. Различия в форме и размерах знаков (в одном случае они больше, в другом меньше; в одном случае напоминают прямые, в другом косые) должны быть осмыслены в контексте хронологии сюжетов с привлечением большего объема материала.

Заключение

Рассматриваемые в статье фрагменты изделий, представленные на них поврежденные знаковые записи чрезвычайно информативны. Они могут привлекаться при рассмотрении разнообразных вопросов палеоискусствоведения, в первую очередь критериев оценки технических и морфологических характеристик орнаментов палеолита/мезолита, алгоритмов и условий их наблюдения.

Если изучение техники создания орнаментов, с нашей точки зрения, необходимо для реконструкции историко-культурного потенциала изделий и характеристики технологий их нанесения в конкрет- ной группе, то анализ стилистических особенностей фрагментированных орнаментальных сюжетов, безусловно, важен для определения границ зоны быто-вания/формирования конкретного орнаментального мотива. Большая часть аналогов рассмотренных изделий происходит с территорий, расположенных к западу от Уральского хребта. Вероятно, там находился центр ареала определенной западной орнаментальной традиции, а на пространстве к востоку от Урала – периферия, либо мы оперативно не вводим в научный оборот региональные уральские и западно-сибирские коллекции по причине их фрагментированности, малочисленности и т.д. Иногда генезис неолитических орнаментов, представленных на западно-сибирских материалах, проще связать с графическими сюжетами Ближнего Востока [Еньшин, Скочина, 2017, с. 15], чем с местными традициями. Проведенное исследование выявило на территории Прииртышья орнаментальные традиции, которые формировались на местной основе, но при участии традиций, характерных для Уральского региона. Даже поверхностное рассмотрение такого простейшего мотива, как ряд крестообразных знаков позволяет передвинуть границу древней уральской орнаментальной зоны (где данный знак использовался в палеолите и активнее в мезолите) на тысячу километров к востоку от Уральских гор. При перенесении в Среднее Прииртышье указанный мотив трансформировался – из записей выпали некоторые элементы, произошли изменения в синтаксисе. С учетом опубликованного ранее положения о мальтинском влиянии [Шмидт, 2017] корректно рассуждать не о «знаковых потерях», а о замещении некоторых знаков и принципов их группировки, характерных для уральской орнаментальной традиции, восточно-сибирскими – «уральские кресты и ромбы» объединялись с «жемчужными нитями», прототипы которых заметны в оформлении изделий со стоянки Мальта (Прибайкалье). Необходимость разместить на ограниченной поверхности кости повествование определенного объема (оно не должно было быть большим), вероятно, заставляла мастеров при создании композиции от чего-то отказываться, оперировать лишь «главным»; это могли быть знаки определенной формы, компоновка текста и т.д. В результате контактов различных групп на указанной территории сложился оригинальный (композитный) орнаментальный язык.

Расширить фактическую базу данного предположения, усилить его аргументацию возможно при условии публикации хранящихся в запасниках музеев материалов, продолжения археологического исследования региона и развития методических оснований палеоискусствоведческих исследований.

Выражаем признательность Е.М. Беспрозванному, руководителю Научно-аналитического центра проблем сохранения культурного и природного наследия АВ КОМ - Наследие (г. Екатеринбург), за техниче скую и финансовую поддержку проектов, связанных с исследованием стоянки Черноозерье II и ее коллекций; за бесконечное терпение и методическую помощь – Е.Ю. Гире, старшему научному сотруднику экспериментально-трасологической лаборатории Института истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург).

Список литературы Крестообразный знак в орнаментальном оформлении костяных изделий со стоянки Черноозерье II (Среднее Прииртышье)

- Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 86 c. – (САИ; вып. А 4-3).

- Ахметгалеева Н.Б., Дудин А.Е. Новые произведения искусства с верхнепалеолитической стоянки Костенки 11, 1а культурный слой: технологический анализ и предварительные трасологические наблюдения // Археология евразийских степей. – 2017. – № 2: Каменный век и начало эпохи раннего металла. Технология изготовления и функции костяных изделий в древних культурах Евразии. – С. 31–42.

- Верхний палеолит: образы, символы, знаки: каталог предметов искусства малых форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ РАН / отв. ред. Г.А. Хлопачев. – СПб.: Экстрапринт, 2016. – 384 с.

- Викторова В.Д. Вещь и знак в археологии. – Екатеринбург: Квадрат, 2017. – 272 с.

- Волков П.В., Лбова Л.В. Особенности технологии обработки бивня и основной инструментарий при изготовлении предметов мобильного искусства в Мальтинской коллекции // КСИА. – 2017. – Вып. 246. – С. 157–167.

- Гаврилов К.Н. Женщина – зверь – орнамент. Культурная специфика в искусстве эпиграветта на Русской равнине // РА. – 2009. – № 4. – С. 66–80.

- Гвоздовер М.Д. Орнамент на поделках костенковской культуры // СА. – 1985. – № 1. – С. 9–22.

- Генинг В.Ф., Петрин В.Т. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985. – 88 с. Гиря Е.Ю. Технологический анализ каменных индустрий. – СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 1997. – Ч. 2: Методика микро-, макроанализа древних орудий труда. – 198 с.

- Демещенко С.А. Особенности украшений костенковско-авдеевской культуры // РА. – 2006. – № 1. – С. 5–16.

- Еньшин Д.Н., Скочина С.Н. Орнамент на изделиях из кости и рога неолитического комплекса поселения Мергень 6 // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2017. – № 2 (37). – С. 15–29.

- Жилин М.Г. Мезолитические изделия из кости и рога из нижнего слоя стоянки Ивановское 7 в собрании МАЭ РАН // Camera praehistorica. – 2018. – № 1 (1). – С. 24–63.

- Житенев В.С. Первая находка фрагментов орнаментированных костей верхнепалеолитического возраста из Каповой пещеры // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2014. – Т. 13. – Вып. 7: Археология и этнография. – С. 45–51.

- Житенев В.С. Костяная индустрия Каповой пещеры и пещерных памятников верхнего палеолита с настенными изображениями Франко-Кантабрии // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 2 (33). – С. 5–15.

- Иванов Вяч.Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. – М.: Наука, 1976. – 304 с.

- Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX – начала XX в.). Народы Севера и Дальнего Востока. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 500 с. – (ТИЭ; т. 81).

- Калинина И.В. Крестообразные знаки в изобразительной деятельности палеоантропов // Археология в пути или путь археолога. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. философ. об-ва, 2001. – Ч. 2: Археология в пути… – С. 54–56.

- Калинина И.В. Очерки по исторической семантике. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2009. – 272 с.

- Кожин П.М. О древних орнаментальных системах Евразии // Этнознаковые функции культуры. – М.: Наука, 1991. – С. 129–151.

- Кунгуров А.Л., Шемякина А.С. Костяной вкладышевый кинжал из Тарского Прииртышья // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 1994. – С. 33–35.

- Ошибкина С.В. Искусство эпохи мезолита (по материалам культуры веретье). – М.: ИА РАН, 2017. – 140 с.

- Петрин В.Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: Наука, 1986. – 143 с.

- Привалова В.М. Символы культурно-исторического текста в динамике образовательного дискурса // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2009. – Т. 11, № 4 (2). – С. 550–553.

- Привалова В.М. Обусловленность орнамента как знаково-символического ритуала в культуре // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2011. – Т. 13, № 2 (4). – С. 1001–1010.

- Привалова В.М. Орнамент как интерпретация знаково-символического ритуала в методологии исследования семиосферы/когитосферы/духовной сферы культуры и искусств // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2013. – Т. 15, № 2 (4). – С. 1094–1101.

- Привалова В.М. Ритм орнамента как проекция мироздания в семантике знаков и символов // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2014. – Т. 16, № 2 (1). – С. 236–246.

- Привалова В.М., Петренко В.Ф. Психосемантика орнамента в семиотике культуры // Изв. Самар. науч. Центра РАН. – 2014. – Т. 16, № 2 (2). – С. 482–489.

- Савченко С.Н., Жилин М.Г., Тербергер Т., Хойсснер К.-У. Большой Шигирский идол в контексте раннего мезолита Зауралья // Урал. ист. вестн. – 2018. – № 1 (58). – С. 8–20.

- Семенов С.А. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 240 с. – (МИА; № 54).

- Сериков Ю.Б. Очерки по первобытному искусству Урала. – Ниж. Тагил: Языкова Е.С., 2014. – 268 с.

- Столяр А.Д. О происхождении изобразительного искусства. – М.: Искусство, 1985. – 300 с.

- Топоров В.Н. К происхождению некоторых поэтических символов. Палеолитическая эпоха // Ранние формы искусства. – М.: Искусство, 1972. – С. 77–98.

- Фосс М.Е. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 278 с. – (МИА; № 29).

- Шмидт И.В. Орнаменты палеолита Северной Азии: к исследованиям иконографии // Universum Humanitarium. – 2017. – № 2 (5). – С. 48–67.

- Эко У. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации. – М.: Академический проект, 2016. – 559 с.

- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – М.: Изд-во АСТ: CORPUS, 2019. – 704 с.

- Majkić A., Evans S., Stepanchuk V., Tsvelykh A., d’Errico F. A decorated raven bone from the Zaskalnaya VI (Kolosovskaya) Neanderthal site, Crimea // PLoS ONE. – 2017. – Vol. 12 (3): e0173435.

- Rusinowo. The Symbolic Culture of Foragers in the Late Palaeolithic and the Early Mesolithic / eds. T. Płonka, K. Kowalski. – Wrocław: Univ. of Wrocław: Inst. of Archaeology, 2017. – 200 p.