Криминогенная виктимизация отдельных групп населения в условиях радикализации и протестной активности

Автор: Смыслова В.Н.

Журнал: Виктимология @victimologiy

Рубрика: Виктимология преступности

Статья в выпуске: 2 (24), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится краткий анализ факторов, способствующих криминологической детерминации протестной активности и радикализации на примере представителей ЛГБТ-сообществ, молодежи, мигрантов и лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Протестная активность автором рассматривается как одна из форм проявлений гражданской активности, кратко анализируются ее новые методы и формы, половозрастные и демографические признаки наиболее активно вовлеченных в нее субъектов. В ходе исследования установлено, что наиболее значимыми индивидуальными факторами, способствующими радикализации и повышению протестной активности, являются кризис идентичности, утрата ценностных идеалов, отчуждение, депривация. В числе наиболее значимых контекстуальных факторов радикализации и протестной активности занимают разбалансированность решений государственных органов, несоответствие между социально-экономическими преобразованиями в обществе и ожиданиями населения, разрушение сложившейся системы общественных ценностей, деструктивная деятельность радикальных организаций, направленных на социальную дезинтеграцию общества, деформацию общественного правового сознания и искусственное конструирование ментальной модели личности (общества). Исследование позволило установить, что протестная активность, радикализация и экстремизм, являются взаимообусловливающими явлениями, вызываемыми сходными детерминирующими факторами; а криминогенная виктимизация является самостоятельным фактором, вызывающим протестную активность и радикализацию. На основании полученных данных разработан динамический вариант модели развития процесса криминогенной виктимизации в условиях радикализации и протестной активности, позволяющий объяснить наличие факторов, влияющих на процесс формирования криминогенной виктимизации, и ее влияние на тенденции развития радикализации и протестной активности.

Протестная активность, радикализация, виктимизация, факторы, детерминация, преступления экстремистской направленности

Короткий адрес: https://sciup.org/14119418

IDR: 14119418 | УДК: 343.97

Текст научной статьи Криминогенная виктимизация отдельных групп населения в условиях радикализации и протестной активности

Протестная активность и радикализация представляют собой сложные социальные феномены, результатом которых является формирование в обществе противоречий и конфликтов, состояния социальной напряженности, в крайних («пиковых») точках эскалации приобретая противоправные формы (включая преступления экстремистской направленности), с потенциальной угрозой перерастания в так называемые «цветные революции».

Протестная активность, ее современные методы и формы, половозрастные и демографические признаки участвующих субъектов на фоне многочисленных политических, социально-экономических, духовных преобразований в обществе, равно как и механизмы радикализации населения, являются недостаточно изученными в настоящее время.

В условиях глобализации происходит усиление криминогенной виктимизации современного общества в целом, групп населения, отдельных индивидов.

Таким образом, важными криминологическими проблемами становятся не только оценка факторов, способствующих детерминации протестной активности и радикализации представителей отдельных групп населения, но и влияние криминогенной виктимизации на особенности возникновения, характер и тенденции развития данных явлений.

Постановка проблемы

Рассматривая причинный комплекс преступности, в криминологии обязательно анализируют его виктимологическую составляющую, связанную с повышенной способностью определенной совокупности граждан становиться жертвами преступных посягательств [16, с. 57].

Российское законодательство не запрещает различные формы массового выражения негативного отношения к тем или иным изменениям в жизни общества. Более того, совершение подобных действий относится к реализации неотъемлемых прав российских граждан.

Однако, иногда под предлогом выражения активной гражданской позиции на митингах и демонстрациях, организуемых общественными объединениями или отдельными субъектами, преследуются иные, в том числе откровенно экстремистские цели. Таким образом, под видом мирных акций осуществляется противоправная, социально-деструктивная деятельность, дискредитирующая как сам институт общественного объединения, так и предусмотренные законом формы выражения общественного мнения, которое может оказывать давление на принятие государственными органами решений и проводимую ими государственную политику. Так, «электоральные протесты», целью которых является обострение недовольства к власти, особенно остро проявляют себя в периоды реформ и социально-экономических кризисов [2, с. 67; 17].

Несмотря на то, что сущность, подробная классификация видов и форм протестной активности в настоящей работе не рассматривается ввиду ограниченности ее объема, стоит отметить двойственный характер протестов — имеющие рациональные основания поведенческих ориентаций (конструктивные протесты) и иррациональные основания поведенческих ориентаций (деструктивные протесты). В последнем случае отдельные акции протестного характера представляют собой угрозу государственному строю, общественной и национальной безопасности, диапазон форм выражения которых достаточно широк: от несогласованных митингов, преступлений экстремистского характера, до террористических актов и попыток насильственного изменения государственного строя [8, с. 63].

Рост радикальных настроений среди различных слоев населения с переходом в реальные экстремистские действия также является одной из тенденций новейшей истории [4].

В основе радикализма заложены крайние, агрессивные идеологии и действия, преимущественно насильственного характера, направленные на внесение значимых преобразований в социально-политическую систему общества, выражающихся в форме экстремистских проявлений и актах терроризма (как крайней формы экстремизма).

Различные модели радикализации достаточно широко описаны в научной литературе, но, в общем выражении, они могут быть представлены в виде взаимосвязанных последовательных этапов принятия новой для индивида (группы, общества) идеологии, основанной на несогласии с проводимым государством политическим курсом, социально-экономическими преобразованиями; стремлении к заполнению коммуникативного вакуума через поиск новых социальных контактов; стремлении к экстремальным формам проявлений себя во вне (самопре-зентация); потребности к признанию и пр.

Анализ факторов эскалации протестных и экстремистских настроений позволил установить, что в протестную активность вовлекаются различные слои и отдельные группы населения, в числе которых значимое место занимают молодежь; мигранты; лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях; представители ЛГБТ-сообществ [14].

На политической арене все более становится заметной активизация оппозиционных религиозных групп, деструктивных тоталитарных сект радикального и политического толка, принимающих участие в протестных акциях с применением новых деструктивных технологий, использованием потенциала религии и недовольства населения. Все это способствует разжиганию ненависти и вражды, созданию предпосылок для формирования межконфессиональных конфликтов, увеличению числа религиозных радикальных организаций [11].

Протестная активность, как одна из форм проявлений гражданской активности, ее новые методы и форы, половозрастные и демографические признаки участников на фоне многочисленных политических, социально-экономических, духовных преобразований в обществе, в том числе на примере представителей отдельных групп населения, является малоизученной в настоящее время.

Обсуждение и результаты

Одной их тенденций современного общества («общества риска»1) является возрастание криминогенной виктимизации социальных групп, с одной стороны, и неоднозначная динамика развития социальных факторов виктимизации с другой [1, с. 13; 19].

Концепция криминогенной виктимности отдельных социальных групп, впервые разработанная и предложенная К. В. Вишневецким, по нашему мнению, требует дополнения новыми положениями с учетом современного состояния сложившейся криминогенной ситуации в обществе в части выявления закономерностей влияния криминогенной виктимизации на радикализацию и протестную активность.

Среди лиц, обладающих лабильной виктимностью, К. В. Вишневецким выделены женщины, инвалиды, престарелые, мигранты, сексуальные меньшинства, несовершеннолетние [1, с. 23].

В рамках настоящей работы, с учетом результатов ранее проведенных нами исследований2, мы рассмотрим факторы, влияющие на процесс развития криминогенной виктимизации на примере молодежи, мигрантов, представителей ЛГБТ-сообществ и лиц, находящихся в местах принудительного содержания, в целях разработки динамического варианта модели развития процесса криминогенной виктимизации в условиях радикализации и протестной активности.

Представители ЛГБТ-сообществ

Отдельный научный интерес в структуре дискурса о типологии политических тенденций внутри современного феминизма представляет агрессивный феминизм, вплоть до участия женщин в экстремистской и террористической деятельности с целью выражения политического протеста обществу [9].

Анализ ряда публикаций позволяет сделать вывод о том, что политическая активность и конструирование собственной позитивной идентичности представителей ЛГБТ-сообществ вызваны сформированной и устоявшейся у данных групп лиц позицией о наличии и усилении политической и социальной дискриминации в отношении них со стороны общества и государства [10]. В научной литературе представлена попытка обоснования необходимости выделения самостоятельного направления научных

исследований — виктимология сексуальных инверсий в связи с расширением практики совершения преступных посягательств в отношении лиц с сексуально-инверсивным поведением [12].

Так, изучение данных, представленных Информационно-аналитическим центром «Сова», позволило проследить резкий рост количества насильственных преступлений в 2013 году и актов вандализма, совершенных по мотиву ненависти в отношении представителей ЛГБТ-сооб-ществ. Среди основных видов насилия по причине сексуальной ориентации и (или) гендерной идентичности (СОГИ) в открытых источниках1 указываются сексуальное насилие, психологическое насилие, физическое насилие, убийства, дискриминация в трудовой сфере.

Ответной реакцией со стороны которых становится формирование аналогичных радикальных настроений и переход к активным действиям протестного и экстремистского характера (протесты против проведения Олимпиады в Сочи (2014) и «Евровидения — 2014», протест активистки движения «Femen» возле посольства США в Киеве (2018) [13, с. 104].

Оборотной стороной стигматизации и гомофобии в отношении представителей ЛГБТ-сообществ является вовлечение их в деятельность протестного и экстремистского характера, обусловленное чувством несправедливости, страха, потребностью в политической активности, попыткой удовлетворить свои социально-культурные потребности, стремление к социальным связям и защите, борьбой за легализацию прав [13, с. 104].

Необходимая стратегия поведения представителей ЛГБТ-сообществ как ответная реакция приходит через навязывание недостающей искомой идеологии, выражающейся в формате: «Лучшая защита — это нападение». В литературе встречается описание такой разновидности экстремистских проявлений, как «гендерный экстремизм», «гей-нацио-нализм», в идеологической основе которых заложены позиции о необходимости устранения всех форм дискриминации по признаку пола и половой идентификации

1 Сайт представителей российского ЛГБТ-сооб-

щества. URL:

и самоидентификации, вплоть до призывов к открытой гендерной войне [13;14].

Подтверждением тому является появление в Европе и США в 20 веке новой формы феминизма — радикальный феминизм («радфем»), направленного не только на достижение равноправия полов во всех сферах жизни, но и на коренное (радикальное) преобразование существующих устоев общества, отрицание и отказ от гендерной идентификации, устранение мужчин от участия в политической жизни общества. Одной из разновидностью радикального феминизма является феминацизм, идеологическую основу которого составляет ненависть к мужчинам как компенсация за дискриминацию с их стороны. В целом радикальный феминизм обнаруживает характерные черты тоталитарной идеологии.

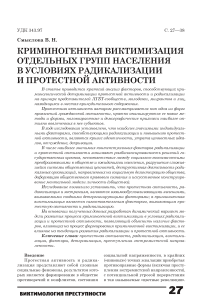

Таким образом, взаимную обусловленность индивидуальных и контекстуальных факторов риска радикализации, протестной активности, экстремистских проявлений отдельных представителей ЛГБТ-сообществ, графически можно представить в виде схемы (рис. 1) [13, с. 105].

Мигранты

Волна ощущения социальной несправедливости затрагивает и такую категорию лиц, как мигранты, в первую очередь незаконные, которые, сталкиваясь с отсутствием поддержки со стороны представителей государственных органов, ксенофобией, становятся жертвами нападений, повышая тем самым напряженность в межнациональных отношениях.

Замкнутость мононациональных и моноконфессиональных сообществ мигрантов ведет к формированию этнических молодежных группировок на основе агрессии и враждебности по отношению к менее сплоченному местному населению, конфликтным отношениям между группами мигрантов, не образующих общей этнической принадлежности; групповым нападениям мигрантов на мирных граждан (например, убийство болельщика «Спартака» Е. Свиридова, вызвавшее впоследствии массовые акции протеста в 12 российских городах).

Специфичность условий содержания мигрантов в пенитенциарных учреждениях способствует вовлечению их в совершение

гомофобии, радикализации, роста протестной активности и экстремистских проявлений (на примере представителей ЛГБТ-сообществ)

групповых неповиновений, объединению в радикальные ячейки и экстремистские организации [15, с. 117].

Данные положения усугубляются отсутствием законодательной базы, обеспечивающей права и законные интересы мигрантов, коррупцией контролирующих органов, что способствует отнесению этой группы населения к людям «второго сорта».

Молодежь

На протяжении последних 10—15 лет в России отмечается возрастание протестной активности со стороны российской молодежи, рост деятельности молодежных формирований, в том числе экстремистской направленности. В качестве примера можно привести нападение подростков 10—12 летнего возраста на сотрудников полиции в Чеченской Республике. Отмечаются случаи нападения подростков с применением оружия на учащихся и членов педагогических коллективов в стенах учебных заведений [7].

Серьезную угрозу для общественной безопасности представляет так называемое «Арестантско-уркаганское единство» (сокращенно — АУЕ), ставшее весьма распространенным явлением в образовательных учреждениях. Основными ценностными ориентирами подобного неформального движения подростков школьного возраста (10—17 лет) являются тюремные понятия и криминальная идеология. За несколько лет это движение распространилось в российских школах, интернатах, детских домах и спец-училищах. Весьма специфичны способы вовлечения в названное движение. Как правило, подростку предлагают совершить мелкое правонарушение или просто покурить, а потом используют этот поступок для шантажа (под угрозой рассказать родителям).

Другим криминогенным увлечением подростков, нередко влекущим нарушение общественного порядка, а также в некоторых случаях перерастающие в хулиганские, экстремистские правонарушения, выступают фанатские группировки («ультрас»). Анализ существующей проблемы указывает, что в России прослеживается значительное увеличение масштабов противоправных действий на период прохождения спортивных соревнований, рост активности неправомерных действий болельщиков, что постепенно становится опасным криминогенным фактором в России. Своими действиями фанаты создают угрозу и нагнетает панику у людей, а недостаток и непро-работанность механизмов пресечения правонарушений в данной сфере неблагоприятным образом отображается на ее результате.

Проявления радикализма в социальных сетях — это ответ на конфликтные вызовы политических и социально-экономических процессов общества, которые не устраивают в своем развитии пользователей виртуального пространства. Подобные идеологемы находят наибольший отклик именно у молодежной аудитории в силу обусловленного возрастом более низкого порога критического восприятия всего нового, обостренного максималистского восприятия окружающей социальной реальности и стремления к идентификации, включая протестную форму [3, с. 61].

Лица, находящиеся в местах принудительного содержания Активное проявление различных форм протеста характерно и для лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Основными криминогенными факторами протестной активности и радикализации в местах принудительного содержания являются социально-психологическая напряженность, вызванная неодобрением деятельности руководства, противоправными действиями сотрудников данных учреждений, недовольство условиями содержания и медико-санитарного обеспечения.

Подробная динамичная модель развития виктимологической ситуации, представленной в виде взаимодействия набора основных структурных элементов в прогнозируемых фазах развития (латентной, открытой, закрытой) процесса виктимизации, ранее разработана А. В. Майоровым [5, с. 32].

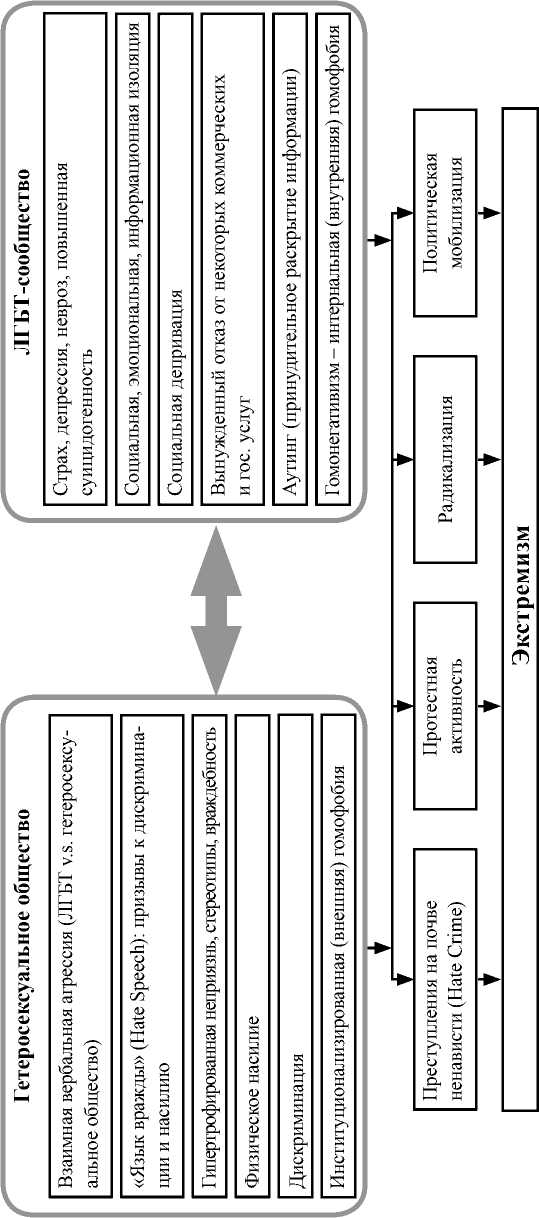

Графическое изображение составленного нами динамического варианта модели развития процесса криминогенной виктимизации, обусловленного влиянием совокупности внутренних (субъективных) и внешних (объективных) факторов, в условиях радикализации и протестной активности (как фоновых криминогенных явлений экстремизма), представлено ниже (рис. 2).

Выводы и предложения

В ходе исследования установлено, что радикализация, протестная активность и экстремизм — взаимообусловливающие проявления, вызванные сходными детерминирующими факторами, и имеющие в своей основе протестный характер.

Внешние (объективные) факторы

— соц. дезинтеграция общества

— невротизация населения

(вбросы информации

«фейк-ньюс»)

— деструктивное воздействие организаций и движений радикального толка

— деформация правового сознания общества

РАДИКАЛИЗАЦИЯ

(Р)

ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ (ПА)

Внутренние (субъективны е) факторы

— психофизиологические особенности (сексуальные инверсии)

— индивидуально-психологические особенности (высокая тревожность, инертность, фрустрация, страх, внушаемость, импульсивность, демонстративность)

— индивидуальный опыт (структурная и психосоциальная деформация семьи*) — изменение ментальной модели

КРИМИНОГЕННАЯ ВИКТИМИЗАЦИЯ (КВ) Индивид (группа) VS«Общество риска» (внутреннее напряжение, выбор стратегии поведения)

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ (СН)

_

Общая характеристика состояния отдельных сфер и элементов жизни современного общества («Общество риска»)

— отсутствие ощущения физической и психологической безопасности (виктимная безопасность и виктимная защищенность ** )

— высокий уровень недовольства населения длительным бездействием со стороны должностных лиц органов гос. власти и органов местного самоуправления на возникающие проблемные ситуации

— конфликты межэтнического и межнационального характера

— формирование предпосылок виктимных форм социального реагирования (провокации, «язык вражды», буллинг, идеологические атаки)

— негативное воздействие СМИ, технологии политического манипулирования общественным сознанием (создание политической нестабильности)

— радикальный

— смещение вектора духовно-нравственных ориентаций в сторону радикализации (размывание идеологии)

-

— высокий уровень аномии

-

— увеличение миграционных потоков

Рис. 2. Динамический вариант модели развития процесса криминогенной виктимизации в условиях радикализации и роста протестной активности

Наиболее значимыми индивидуальными факторами, способствующими росту радикализации, повышению протестной активности являются кризис идентичности, утрата ценностных идеалов с формированием системы ложных ценностей, отсутствие идентификации с группой, духовная деградация, отчуждение, социальная депривация.

В числе наиболее значимых контекстуальных факторов радикализации, протестной активности и экстремизма значимое место занимают разбалансированность решений государственных органов, несоответствие между социально-экономическими преобразованиями в обществе и ожиданиями населения, разрушение сложившейся системы общественных ценностей, деструктивная деятельность радикальных организаций, направленных на социальную дезинтеграцию общества, деформацию общественного правового сознания.

Криминогенная виктимизация детерминируется сходными факторами, в числе которых значимое место занимают радикализация и протестная активность.

Профилактика экстрмизма предполагает нейтрализацию протестной активности и радикализации, выступающих его фоновыми явлениями, а также криминогенной виктимизации отдельных индивидов и наиболее уязвимых групп населения — молодежи, мигрантов, представителей ЛГБТ-сообществ, и лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

На основании проведенного исследования можно сформулировать ряд предложений, направленных на предупреждение криминогенной виктимизации в условиях радикализации и роста протестной активности.

В рамках криминологической и вик-тимологической профилактики необходима комплексная оценка протестного потенциала ЛГБТ-сообществ, а также лиц, находящихся в местах принудительного содержания, индивидуальных и контекстуальных факторов зарождения, эскалации, трансформации протестной активности и радикализации в преступления экстремистской направленности.

В целях противодействия распространения экстремистской идеологии следует проводить постоянный мониторинг публикаций в Интернет-ресурсах; блокировать персональные страницы или сайты, распространяющие информацию, содержащую радикальные идеи и (или) призывы к участию в несанкционированных протестных акциях (в том числе насильственного характера); публиковать в открытом доступе в сети Интернет не только информацию критического (тактика дескриди-тации лидеров протестных движений), но и конструктивного характера, направленную на формирование уважение как к обществу и государству в целом, так и к отдельным индивидам.

В рамках виктимологической профилактики преступности целесообразно разрабатывать специальные программы интенсивной психологической реабилитации жертв преступлений из числа рассматриваемых групп населения, особенно учащихся учебных заведений.

Во избежание перерастания акций протеста, митингов, шествий в массовые беспорядки, несанкционированные насильственные акции протеста, вплоть до преступлений экстремистской направленности, необходимо совершенствование оперативно-розыскной деятельности и мер по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий.

Список литературы Криминогенная виктимизация отдельных групп населения в условиях радикализации и протестной активности

- Виктимология сексуальных инверсий: Монография / Смирнов А.М. - М.: Юрлитинформ, – 2012. – 144 c.

- Вишневецкий К.В. Криминальная виктимизация социальных групп: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / К. В. Вишневецкий. – М., 2008. – 45 с.

- Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства: пособие / [П. В. Агапов и др.]; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017.

- Иванов А.В. Проекты праворадикальных экстремистских движений в социальных сетях как вызов национальной безопасности России / А. В. Иванов // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. – 2016. – № 2 (6). – С. 60-63.

- Лощаков Д.Г. Радикализация молодежи в современном российском обществе и ее факторы /Д. Г. Лощаков // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2015. – № 6. – С. 35-36.

- Майоров А.В. Теоретико-правовые основы виктимологической модели противодействия преступности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Екатеринбург, 2015. – 46 с.

- Майоров А.В. Модель развития виктимологической ситуации / А. В. Майоров // Виктимология. – 2018. – № 1 (15). – С. 30-36.

- Мосечкин И.Н. Виктимологические аспекты противодействия вооруженным нападениям на учебные заведения (School-Shooting) / И. Н. Мосечкин // Виктимология. – 2019. – № 1 (19). – С. 46-53.

- Омаров Э.Р., Трофимов Ю.В. Преступления экстремистской направленности, совершаемые в ходе протестных акций / Э. Р. Омаров, Ю. В. Трофимов // Сетевое издание «Академическая мысль». –2019. – № 1 (6). – С. 62-68.

- Самойлова А.С. Типология феминизма «третьей волны» / А. С. Самойлова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2012. – № 635. – С. 98-107.

- Самыгин С.И., Имгрунт С.И. Квазигендерные группы как теневые субъекты политики в условиях социально-политической неопределенности и динамики идентификационных процессов в гендерной сфере / С. И. Самыгин, С. И. Имгрунт // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. –2017. –№ 6-7.– С. 92–97.

- Сиражудинова С.В. Радикализация в современных условиях: гражданское общество в борьбе с экстремистской идеологией // Единство народов России: межнациональный, межкультурный, межрелигиозный диалог: мат. Всерос. науч. практ. конф. с междун. участием (30 сентября 2016, Кизляр) : Изд-во: ООО «Апробация», Махачкала, 2016. – С.120-124.

- Смыслова В.Н. Краткий анализ факторов, повышающих протестную активность и уровень радикализации (на примере отдельных групп населения): В сборнике: Опыт дерадикализации и ресоциализации приверженцев экстремистских и террористических идеологий: мат. межд. науч.-практ. конф. / Отв. ред. Р.Ф. Патеев. Изд-во Академии наук РТ, 2018. – С. 241-256.

- Смыслова В. Н. К вопросу о взаимной обусловленности экстремистских проявлений и протестной активности представителей ЛГБТ-сообществ / В. Н. Смыслова // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 2. – С. 103–108.

- Супрунов А.Г. Миграционные процессы как детерминанты криминализации и виктимизации населения / А. Г. Супрунов // Общество и право. – 2013. – № 4 (46). – С. 116-120.

- Фещенко С.Н. Виктимология социальной напряженности / С. Н. Фещенко // Виктимология. – 2017. – № 3 (13). – С. 57-63.

- Хохлова О.М. Электоральный протест в современной России как вызов легитимности власти / О.М. Хохлова // Евразийский союз ученых. — 2016. — № 3(24). — С. 71-72.

- Юзиханова Э.Г., Шестакова Е.В. Структурная деформация семьи как фактор виктимного поведения / Э. Г. Юзиханова, Е. В. Шестакова // Виктимология. – 2015.– № 1 (15). – С. 86-92.

- Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. — London: Sage, — 1992. P.97-106.