Кристаллизация смыслов как средство формирования аксиологической системы цикла рассказов Р. М. Рильке «Истории о Господе Боге»

Автор: Емельянова Анна Ивановна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 4 (23), 2014 года.

Бесплатный доступ

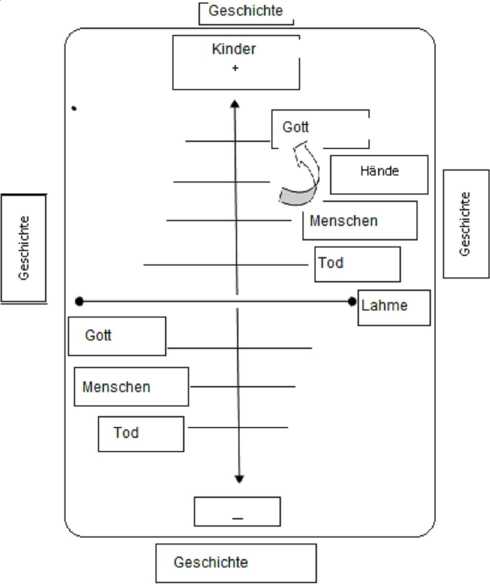

Статья посвящена исследованию процесса формирования аксиологической системы как основы структурного и стилистического единства цикла рассказов «Истории о Господе Боге» Р.М. Рильке. С применением лингвистико-герменевтического метода, контекстуального анализа, техники кристаллизации смысла выявлены метасмыслы, базирующиеся на авторских ключевых словах Hände (руки), Gott (Бог), Tod (смерть). С учетом проведенных ранее автором статьи исследований, в результате которых выявлены метаслыслы других ключевых слов - Lahme (парализованный), Geschichte (история), Kinder (дети), Menschen (люди), реконструировано и представлено в виде схемы художественное пространство «Историй о Господе Боге», отражающее аксиологические установки Р.М. Рильке. Расположение ключевых слов, репрезентирующих художественные концепты, свидетельствует о существовании двух зеркальных по отношению друг к другу миров, оболочкой для которых является Geschichte - жизненный путь, история. Один из миров, с вершиной, формируемой ключевым словом Kinder, символизирующим свободу и любовь, объединяет Gott, Menschen, Tod и Hände, связывающее концепты «Gott» и «Menschen». Другой мир эксплицирован ключевыми словами Gott, Menschen, Tod. Пограничной структурой, разделяющей два мира, выступает Lahme. В статье показано, что ценностное наполнение кристаллизованных концептов различно: в первом мире ключевое слово Gott выражает представления о личном, возвышенном, духовном, Menschen символизирует людей, богатых духовно, стремящихся к свободе, Tod - плод жизни; во втором мире Gott связано с представлениями о социально значимом, Menschen символизирует людей, находящихся в постоянном поиске себя, Tod - пугающую массовую смерть. Установлена особая роль ключевого слова Hände в формировании художественного пространства рассматриваемого цикла рассказов: будучи символом творческого начала, потока прекрасного, оно связывает Gott и Menschen и существует только в первом мире.

Кристаллизация, аксиология, дискурс, смысл

Короткий адрес: https://sciup.org/14969793

IDR: 14969793 | УДК: 8142 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.4.11

Текст научной статьи Кристаллизация смыслов как средство формирования аксиологической системы цикла рассказов Р. М. Рильке «Истории о Господе Боге»

DOI:

На современном этапе теория дискурса является одним из самых продуктивных и перспективных направлений лингвистики. Разнообразие типов дискурса позволяет ученым использовать различные подходы и методы для его изучения (подробный обзор работ до 2000 года представлен в [17]; см. также: [1; 7; 15; 19; 21; 22; 26; 29]).

Особый интерес для исследователя представляет художественный дискурс – «трехстороннее коммуникативное событие: автор – герой – читатель» [26, c. 74], поскольку он охватывает культурные, эстетические, социальные ценности, различные знания, верования и чувства [5]. Художественный дискурс, благодаря своей открытости и неисчерпаемости смысла, формирует определенное семиотическое пространство, очерченное довольно точно физически, неограниченное семиотически, так как выходит за рамки языковых форм, находящихся в тексте [17].

Основой художественного дискурса является аксиологическая система автора, реализуемая не прямыми номинациями, а образными языковыми средствами. Она порождается когнитивным, семантическим и прагматическим деятельностными механизмами. По мнению Н.Н. Казыдуба, когнитивные механизмы являются производными от антиномии рефлективного и конструктивного: производным от рефлективного является рефлексия, производным от конструктивного – интерпретация. Семантический механизм представлен семантической репрезентацией, а прагматический – прагматической интерпретацией [13].

Постижение художественного текста, как справедливо замечает Г.И. Богин, требует не только семантизирующего и когнитивного понимания, но и понимания распредмечивающе-го [3]. Ему способствует кристаллизация рассеянных в тексте смыслов.

В современной лингвистике явление кристаллизации изучено недостаточно. Несмотря на то, что термин активно использовался и используется исследователями, однозначного понимания кристаллизации в науке не существует. В. фон Гумбольдт подразумевал под кристаллизацией «кристаллизацию языков» [6, c. 162]. Предложенное А.А. Потебней понятие «сгущение смысла» приближено по значению к понятию «кристаллизация» в современной лингвистике. Ученый писал: «Слово может быть орудием, с одной стороны, разложения, с другой – сгущения смысла единственно потому, что оно есть представление, то есть не образ, а образ образа» [23, c. 148]. В.И. Карасик полагает, что кристаллизация «может пониматься как аккумуляция переживаемых культурно значимых знаний о мире в содержании языковых единиц и сознании языковой личности» [14, c. 6].

Кристаллизация как техника понимания рассматривается в работах И.П. Черкасовой [27; 28], И.А. Воробей [4], М.О. Семенова [25]. С точки зрения теории понимания в целом под кристаллизацией смысла И.П. Черкасова понимает «процесс постепенного наращивания смыслового наполнения ключевых слов, которые в контексте мышления или в процессе репрезентации художественного мира становятся независимыми от нормы, закрепленной словарными определениями» [27, с. 111]. И.А. Воробей предлагает рассматривать кристаллизацию как формирование непротиворечивого глобального смысла (метасмысла) из элементарных смыслов, подтверждающих или обновляющих его [4, с. 32]. М.О. Семенов определяет кристаллизацию как универсальную технику понимания в дискурсе компьютерных Интернет-форумов и выделяет ряд структур кристаллизации: линейную, полилинейную и полилинейную дендроидную [25, с. 73, 158].

Процесс кристаллизации сопряжен с процессами восприятия, пропозиционализации (построения суждения) и категоризации [24, c. 63]. В завершении кристаллизации образуются смыслы и метасмыслы, предстающие в виде пропозициональных структур. Пропозиция как структура сознания выступает отражением неких онтологически существующих отношений между предметом и его свойством [12]. Между находящимися рядом пропозициями зарождаются причинные, условные, адвербиальные, констативные отношения, в рамках которых «завязываются пропозициональные отношения целого текста» [2, с. 202].

Роль точки кристаллизации играет, по мнению Э. Кассирера, слово, поскольку оно «организует и закрепляет человеческий опыт, тем самым как бы вырезая в нем участки – предметы соразмерно своему смысловому диапазону. Слово играет роль точки кристаллизации в многообразии представлений» [30, c. 165].

Перспективность изучения процесса кристаллизации определяется, как считает И.П. Черкасова, возможностью установить базовые смыслы, реализуемые в художественном дискурсе, так и проследить их вза- имодействие, вытеснение одних смыслов другими [27, с. 82].

Рассмотрим процесс кристаллизации смысла на примере цикла рассказов «Истории о Господе Боге», отражающего художественный мир Р.М. Рильке – одного из выдающихся европейских писателей-модернистов начала XX века. В рамках изучения аксиологической системы автора мы выполнили ряд исследовательских шагов: составили частотный словарь и словарь-конкорданс цикла, затем на основе их анализа выявили ключевые слова, организующие тематические группы и эксплицирующие определенные концепты. В ходе описанных действий было выявлено 7 ключевых слов, стоящих в центре базовых авторских концептов: Gott (Бог), Hände (руки), Lahme (парализованный), Tod (смерть), Geschichte (история), Kinder (дети), Menschen (люди). Осуществленное далее выделение тематических групп дало возможность проследить взаимосвязь между ключевыми словами и соотносимыми с ними лексическими единицами, объединенными по принципу тематической общности.

Проиллюстрируем процесс кристаллизации смысла и формирование художественных концептов, базирующихся на ключевых словах Hände (руки), Gott (Бог), Tod (смерть) 1.

Hände (руки)

В нескольких рассказах цикла Р.М.Риль-ке повествует о Руках Господа Бога, которые существуют в тексте как самостоятельный субъект.

В целом в культуре образ руки символичен и тесно связан с религией и Богом. А.Ф. Лосев обращает внимание на «субстанциальное тождество идеи и вещи» [18, с. 629]. Символ, по мнению ученого, состоит из вещи (образа), но не тождественен ему, так как предполагает наличие некоего смысла, близкого с образом, но не равного ему. По мнению философов, смысл и образ – это немыслимые друг без друга две стороны символа, который существует только внутри интерпретации [20]. Символ руки обладает разнообразными значениями. Первые изображения рук появились еще в древнекаменном веке, отпечатки и силуэты рук можно увидеть в пещерах Франции, Австралии, Южной Америки. Рука ассоциируется с активностью и господством, во многих случаях выступает образом Бога, инструментом творчества и разделения времени. В некоторых языках находит отражение связь руки и власти (рука – символ царствования, владычества), например, древнееврейское слово iad содержит несколько значений – «Господь», «рука», «сила», «мощь».

По библейской традиции считается, что правой рукой Бог благословляет, левой – наказывает. Эти представления нашли отражение во фразеологизме десница Божия (на Руси существительное десница обозначало только правую руку, левая рука называлась шуйца ).

В «Историях о Господе Боге» прослеживается некое неравенство между руками: Da fuhr die Rechte auf die Linke los: «Du hast ihn losgelassen!» «Bitte», sagte die Linke gereizt, «du wolltest ja alles allein machen, mich ließest du ja überhaupt gar nicht mitreden» . Правая рука доминирует: rief er seine rechte Hand, die so lange von seinem Angesicht verbannt und verborgen gewesen war in kleinen unwichtigen Werken. Sie eilte bereitwillig herbei . Она уже не является частью тела, ей присущи черты человека.

В рассматриваемых рассказах развивается идея о том, что правая рука – это посланница Бога, перевоплотившаяся в Иисуса Христа: Aber rechtzeitig besann er sich und gebot, ohne hinzusehen: «Du gehst hinunter auf die Erde. Du nimmst die Gestalt an, die du bei den Menschen siehst, und stellst dich, nackt, auf einen Berg, so daß ich dich genau betrachten kann. Sobald du unten ankommst, geh zu einer jungen Frau und sag ihr, aber ganz leise: Ich möchte leben. Es wird zuerst ein kleines Dunkel um dich sein und dann ein großes Dunkel, welches Kindheit heißt, und dann wirst du ein Mann sein und auf den Berg steigen, wie ich es dir befohlen habe. Das alles dauert ja nur einen Augenblick. Leb wohl» . При этом Малая темнота ( ein kleines Dunkel ), очевидно, чрево будущей матери (женщины, ожидающей ребенка), Большая темнота ( ein großes Dunkel ) – детство, после которого рука должна стать мужчиной ( und dann wirst du ein Mann sein ).

Левую руку Рильке называет Святым Духом: Die Rechte nahm von der Linken Abschied, gab ihr viele freundliche Namen, ja es wurde sogar behauptet, sie habe sich plötzlich vor ihr verneigt und gesagt: «Du, heiliger Geist». Такое определение дает основание полагать, что левая рука является одной из трех сосуществующих вечных ипостасей единого Бога – Святым Духом, а правая рука – Богом-Сыном.

В рассмотренном цикле рассказов руки выступают символом творческого начала: Timofei … zuckenden Händen ungewisse Bewegungen machte, sang er ein kleines Lied und noch eines und noch eines ) – они помощники даже при исполнении песен.

Будучи символом творчества, руки обозначают еще и силу. Эта сила творчества оказывает влияние на окружающий мир: Er neigte sich tiefer, fand den schaenden Mann, sah über seine Schultern fort auf die am Steine horchenden Hände.

Кроме отмеченных смыслов, ключевое слово Hände эксплицирует представление о руках как убежище, где можно спрятаться, укрыться: Der Fremde hatte sein Gesicht mit den Händen verhüllt или: Der Doktor senkte den Kopf in seine kalten, unruhigen Hände.

В результате интерпретации мы обнаруживаем следующие пропозиции (метасмыслы), выражаемые ключевым словом Hände :

– посланницы Бога: правая рука обладает сверхъестественной силой и может перевоплощаться; одновременно правая рука – Иисус Христос, левая рука – Святой Дух;

– осуществляют связь между богом и человеком;

– живое существо, обладающее человеческими качествами;

– творчество, поток прекрасного;

– убежище;

– сила.

Gott (Бог)

В художественном концепте, репрезентированном ключевым словом Gott , актуализируются представления о библейском Боге, Боге-творце: der liebe Gott began… indem er die Erde machte, diese vom Wasser unterschied und Licht befahl или …mit dem Bau des Menschen beschäftigt .

Однако в рассматриваемых рассказах бог предстает и в совершенно ином образе. Так, для старого Мельхиседека он море: Hat er das Meer gesehen oder Gott, den Ewigen, in seiner Glorie?; художники находят его в бедности: Denn Gott und der Künstler haben dasselbe Vermögen und dieselbe Armut, je nachdem; во Флоренции его можно увидеть, услышать и почувствовать в великих произведениях искусства: Erst in Florenz… Überall waren Spuren von ihm. In allen Bildern fand ich Reste von seinem Lächeln, die Glocken lebten noch von seiner Stimme, und an den Statuen erkannte ich Abdrücke seiner Hände.

Бог может принимать человеческий образ: der vermeintliche Bauer … als Gott selbst и наделяться качествами человека: damals wäre Gott fast gestorben .

Чтобы показать, что бог «Историй» – это не только властитель, автор использует нехарактерную для описания библейского Бога лексику, благодаря которой в контекстах формируется неожиданное представление о нем, как о существе, способном ввести во грех: Er hatte den Engel in Sünde gebracht .

Таким образом, в результате кристаллизации смысла ключевого слова Gott , мы получаем следующие пропозиции (метасмыслы):

– наделен чертами библейского Бога;

– принимает человеческий образ и наделяется человеческими качествами;

– обнаруживается в великих произведениях искусства;

– море;

– бедность.

Tod (смерть)

Ключевое слово Tod представляет художественный концепт, получающий основную смысловую нагрузку в рассказе «Ein Märchen vom Tod und eine fremde Nachschrift dazu» (Сказка о смерти и чужая надпись). Описанная в данном тексте смерть вызывает у людей ужас ( ihre Herzen fast sterben vor Angst ), болезнь ( Beide sind kränklich geworden ), странные видения ( seltsame Einbildungen ). Это смерть страшная, пугающая, незваная ( begänne Steine auszubrechen ).

Однако Рильке показывает и другую смерть. Она не бесцеремонна и не настойчива, как первая, она дает человеку время: Es ist Samen, sehr guter Samen. Она – результат жизни, плод выращенный человеком: ein kleiner Strauch; ihre ganze Kraft zu widmen. Такая смерть вызывает удовлетворение, как вызывает удовлетворение прекрасно сделанная работа: Nun blüht der Tod. Человек с ра- достью принимает такую смерть: neigten sich zugleich, um den Duft der jungen Blüte zu kosten.

Таким образом, в результате кристаллизации смысла ключевого слова Tod мы получаем следующие пропозиции (метасмыслы):

– бывает как нежданной, страшной и пугающей, так и прекрасной;

– прекращение существования, окончание жизни.

Итак, в результате интерпретации цикла рассказов «Истории о Господе Боге» с учетом анализа всех ключевых слов и формируемых ими концептов авторскую аксиологическую систему Р.М. Рильке можно представить следующим образом: полюс «+» противостоит полюсу «–» (см. схему). Однако следует отметить, что данные полюса не имеют отрицательной или положительной характеристики.

Данная схема расположения ключевых слов, репрезентирующих художественные концепты, представляет два мира, два пространства. В первом на вершине расположено ключевое слово Kinder, символизирующее свободу и любовь. В этом пространстве находятся также Gott, Menschen, Tod и Hände, связы- вающее концепты «Gott» и «Menschen». Второй мир представлен ключевыми словами Gott, Menschen, Tod. Пограничной структурой, разделяющей два мира, выступает Lahme, оболочкой для них является Geschichte – жизненный путь, история.

Два мира существуют отдельно друг от друга. В некоторой степени они зеркальны: в обоих присутствуют ключевые слова Gott, Menschen, Tod, но ценностное наполнение кристаллизованных концептов различно. Ключевое слово Gott в первом мире выражает представления о личном, возвышенном, духовном, во втором – о социально значимом. Menschen в первом мире символизирует людей, богатых духовно, стремящихся к свободе, а во втором мире – людей, находящихся в постоянном поиске себя. Tod в первом мире символизирует плод жизни, во втором – пугающую смерть. Ключевое слово Hände , будучи символом творческого начала, потока прекрасного, осуществляя связь между Gott и Menschen , представлено только в первом мире.

Таким образом, анализ процессов кристаллизации смысла в цикле рассказов «Истории о Господе Боге» и его визуализация в

Схема 1. Художественное пространство в цикле рассказов Р.М. Рильке «Истории о Господе Боге»

схеме позволили охарактеризовать индивидуально-авторское пространство и ценностные координаты художественного мира Р.М. Рильке.

Список литературы Кристаллизация смыслов как средство формирования аксиологической системы цикла рассказов Р. М. Рильке «Истории о Господе Боге»

- Алефиренко, Н. Ф. Дискурс как смыслопорождающая категория (дискурс и вторичное знакообразование)/Н. Ф. Алефиренко//Язык. Текст. Дискурс/под ред. Г. Н. Манаенко. -Ставрополь: Изд-во ПГЛУ, 2005. -Вып. 3. -С. 2-6.

- Богин, Г. И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику/Г. И. Богин. -Тверь: Изд-во ТГУ, 2001. -731 с.

- Богин, Г. И. Филологическая герменевтика/Г. И. Богин. -Калинин: КГУ, 1982. -86 с.

- Воробей, И. А. «Бог» и «Ангел» в поэзии Р.М. Рильке (Конкорданс и Интерпретация)/И. А. Воробей. -Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2007. -120 с.

- Гафарова, А. С. Художественный текст vs. художественный дискурс/А. С. Гафарова. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://rgf.tversu.ru/node/486 (дата обращения: 20.06.2013). -Загл. с экрана.

- Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию/В. фон Гумбольдт. -М.: Прогресс, 1984. -397 с.

- Демьянков, В. З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка/В. З. Демьянков//Язык. Личность. Текст: сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой/отв. ред. В. Н. Топоров. -М.: Яз. слав. культур, 2005. -С. 34-55.

- Емельянова, А. И. Кристаллизация концепта Geschichte (история) на пути формирования авторской концептосферы Р.М. Рильке (на примере цикла рассказов «Истории о Господе Боге»)/А. И. Емельянова//Современная филология: теория и практика: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 2 апр. 2014 г. -М.: Спецкнига, 2014. -С. 136-141.

- Емельянова, А. И. Кристаллизация концепта Kinder (дети) как шаг в формировании авторской концептосферы Р.М. Рильке (на примере цикла рассказов «Истории о Господе Боге»)/А. И. Емельянова//Педагогическое мастерство и педагогические технологии: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 18 марта 2014 г. -Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. -С. 477-480.

- Емельянова, А. И. Кристаллизация концепта Lahme (парализованный) в цикле рассказов Р.М. Рильке «Истории о Господе Боге»/А. И. Емельянова//Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований = Topical areas of fundamental and applied research III. -Vol. 1. -SC: Academic Create Space, 2014. -С. 157-163.

- Емельянова, А. И. Кристаллизация основных концептов художественного мира Р.М. Рильке (на примере цикла рассказов «Истории о Господе Боге»)/А. И. Емельянова//European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. -2014. -№ 7, т. 1. -С. 195-203.

- Емельянова, А. И. Основополагающие концепты художественного мира Р.М. Рильке (на примере цикла рассказов «Истории о Господе Боге»)/А. И. Емельянова//В мире научных открытий. -2014. -№ 11.1 (59): Социально-гуманитарные науки. -С. 740-762.

- Казыдуб, Н. Н. Аксиологические системы в языке и речи/Н. Н. Казыдуб. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://psibook.com/linguistics/aksiologicheskie-sistemy-v-yazyke-i-rechi.html (дата обращения: 23.06.2014). -Загл. с экрана.

- Карасик, В. И. Языковая кристаллизация смысла/В. И. Карасик. -Волгоград: Парадигма, 2010. -422 с.

- Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/В. И. Карасик. -Волгоград: Перемена, 2004. -390 с.

- Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Лузина Л.Г., Панкрац Ю.Г. Краткий словарь когнитивных терминов/Под ред. Е.С. Кубряковой. М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 245 с.

- Кубрякова, Е. С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике (Обзор)/Е. С. Кубрякова//Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты. -М.: ИНИОН РАН, 2000. -С. 7-25.

- Лосев, А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии/А. Ф. Лосев. -М.: Наука, 1993. -960 с.

- Лутовинова, О. В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса/О. В. Лутовинова. -Волгоград: Перемена, 2009. -476 с.

- Мамардашвили, M. K. Символ и сознание. Метафизические размышления о сознании, символике и языке/М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. -М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1997. -224 с.

- Манаенко, Г. Н. «Мир коммуникации»: взаимодействие значений «мира текста» и смыслов «мира дискурса»/Г. Н. Манаенко//Язык. Текст. Дискурс.2009.№7 -C. 17-22.

- Олянич, А. В. Презентационная теория дискурса/А. В. Олянич. -М.: Гнозис, 2007. -407 с.

- Потебня, А. А. Представление, суждение, понятие/А. А. Потебня//Потебня, А. А. Мысль и язык. -М.: Лабиринт, 1999. -С. 122-155.

- Саяхова, Л. Г. Вопросы учебной лексикографии/Л. Г. Саяхова. -Уфа: Изд-во Башк. гос. ун-та, 1980. -77 с.

- Семенов, М. О. Дискурс интернет-форумов: кристаллизация как механизм смыслообразования и техника понимания: дис. … канд. филол. наук/Семенов Михаил Олегович. -Армавир, 2013. -187 с.

- Тюпа, В. И. Художественный дискурс (Введение в теорию литературы)/В. И. Тюпа. -Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2002. -80 с.

- Черкасова, И. П. Кристаллизация смысла как универсальная техника понимания в пространстве поэтического дискурса/И. П. Черкасова//Герменевтический круг: текст -смысл -интерпретация. -Вып. 3. -Армавир: РИO АГПА, 2014. -164 с.

- Черкасова, И. П. Лингвокультурный концепт «ангел» в пространстве художественного мышления/И. П. Черкасова. -Армавир: Изд-во АГПУ, 2005. -С. 88-112.

- Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса: автореф. дис. … д-ра филол. наук/Шейгал Елена Иосифовна. -Волгоград, 2000. -31 с.

- Cassirer, E. Philosophy of Symbolic Forms/E. Cassirer//The Phenomenology of Knowledge. -New Haven: Yale University Press, 1957. -Vol. III. -P. 160-167.