Критерии и факторы креативной деятельности преподавателей высшей школы Дальнего Востока

Автор: Чубий М.В.

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 3 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию преподавателей высшей школы как ключевой составляющей креативного класса. Актуальность данного направления исследования обусловлена рядом ключевых факторов, отражающих современные тенденции развития общества, информационно-коммуникационных технологий и образования. В рамках перехода к экономике, основанной на знаниях и инновациях, преподаватели высшей школы выступают в качестве непосредственного производителя интеллектуального капитала. Их деятельность напрямую связана с созданием новых идей, знаний и технологий. Таким образом, креативность преподавателя высшей школы становится ключевым фактором инновационного развития государства и общества. Методологической основой исследования являются концепция креативного класса Р. Флориды и современные научные публикации по этому направлению. Эмпирическую базу исследования составляют вторичные данные опроса преподавателей высшей школы России, полученные в результате Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ в 2020–2021 учебном году, а также первичные данные авторского исследования, включающего в себя онлайн-опрос, проведенный в 2024 году среди преподавателей дальневосточных высших учебных заведений. Исследование преподавателей как креативного класса в России и на Дальнем Востоке позволит понять особенности их трудовой деятельности, а также подчеркнуть их вклад в интеллектуальное развитие региона и страны в целом, а также ответить на следующие вопросы: 1) в каких основных формах проявляется креативная деятельность преподавателя высшей школы; 2) какие факторы могут стать потенциальными барьерами для развития креативного потенциала преподавателя;3) смогут ли современные технологии, в том числе искусственный интеллект, заменить преподавателя в образовательном и научном процессе.

Высшее образование, профессорско-преподавательский состав, академическая профессия, креативный класс

Короткий адрес: https://sciup.org/147251889

IDR: 147251889 | УДК: 316.343 | DOI: 10.15838/sa.2025.3.47.6

Текст научной статьи Критерии и факторы креативной деятельности преподавателей высшей школы Дальнего Востока

В условиях глобальных трансформаций жизни общества, постоянных инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий современное человечество сталкивается с возрастающей необходимостью решения комплексных адаптивных задач. В данном контексте сформирован общественный запрос на индивидуумов, обладающих креативным потенциалом.

Сфера высшего образования, реагируя на требования со стороны общества, подготавливает будущих специалистов профессиональной деятельности, развивая их творческие способности (Серебровская, Кочергина, 2020). С этой целью меняется содержательная часть образовательного процесса, интегрируются новаторские средства и методы обучения, изменяются требования к качеству, достоверности и значимости формируемых знаний, умений и навыков. Все вышеперечисленное подразумевает постоянное повышение педагогического мастерства преподавателя высшей школы. Таким образом, современные образовательные тенденции формируют запрос на специалистов (преподавателей) нового формата, способных эффективно выполнять свою работу в условиях постоянных социальных трансформаций. При этом креативный потенциал современного преподавателя высшей школы отождествляется с уникальным ресурсом, обладающим высокой экономической ценностью (Хабибуллина, 2020).

Однако некоторые процессы, проходящие в системе высшего образования, негативно влияют (в том числе вытесняют) на творческую (креативную) и инновационную деятельность преподавателя.

Несмотря на прогресс в области искусственного интеллекта и новейших технологий, преподаватели высшей школы сохранят ключевую роль в научно-техническом прогрессе в силу присущей им креативности, которая будет являться определяющим фактором их возрастающей ценности. Это положение выступает в качестве гипотезы исследования.

Основная цель работы состоит в концептуализации преподавательского труда как вида деятельности, характерного для креативного класса, с учетом специфики дальневосточного региона России.

Задачи исследования:

-

1) выявить и проанализировать основные формы проявления креативной деятельности преподавателей высшей школы;

-

2) определить возможные барьеры для реализации креативного потенциала профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) Дальнего Востока;

-

3) оценить влияние современных технологий (в том числе искусственного интеллекта) на роль преподавателей в образовательном процессе.

Результаты исследования представляют собой уникальный вклад в изучение роли преподавателей высшей школы дальневосточного региона как представителей креативного класса в контексте современных социальных и технологических трансформаций. На данный момент существует ограниченное количество эмпирических работ, посвященных изучению креативного класса в России, особенно на уровне дальневосточного региона. Использование как вторичных, так и первичных данных исследования позволяет создать более полное представление о факторах, влияющих на креативность в образовательной среде.

Теоретическая значимость работы заключается в расширении концептуальных рамок теории креативного класса Р. Флориды путем ее адаптации к специфике высшего образования в России. Практическая значимость исследования состоит в дальнейшем использовании его результатов руководством образовательных организаций высшего образования и должностными лицами государственных органов в целях формирования политики в сфере высшего образования, а также создания условий для развития творческого потенциала профессорско-преподавательского состава, что, в свою очередь, будет способствовать интеллектуальному развитию региона и страны.

Обзор литературы

Прежде чем перейти к рассмотрению концепции, составляющей основу исследования, необходимо уточнить содержание понятия «креативность» и соотнести его с понятием «творчество».

Можно отметить, что в настоящее время нет согласованной позиции относительно разграничения данных понятий. Т.В. Зеленкова, анализируя научные работы за период с 2000 по 2022 год, выявила различные точки зрения на их соотношение: 1) креативность относится к уровню индивидуальности, а творчество, как включающее социальный аспект, к уровню личности, причем авторы далеко не единогласны по данному вопросу и часто занимают прямо противоположные позиции; 2) вторая группа исследователей относит креативность к способности, а творчество – к деятельности; 3) с третьей позиции креативность рассматривается как способность, а творчество – как особый психический процесс либо как процесс, ориентированный на деятельность (Зеленкова, 2023).

Однако, несмотря на существование различных подходов, данные понятия будут использоваться нами как тождественные, так как конкретное их разграничение не является принципиальным вопросом в рамках исследования.

Базовой концепцией настоящего исследования является концепция креативного класса Р. Флориды. Ее основоположник определял креативность как масштабную и непрерывную практику, которая не ограничивается техническими изобретениями, разработкой новой продукции и созданием новых форм (Флорида, 2007). В современном обществе креативность выступает как наиболее ценный ресурс новой экономики (Хлыщева, 2022). При этом креативность исходит от людей, их творческих способностей, которые нельзя купить и продать или включить и выключить по желанию.

В соответствии с теоретическими положениями Р. Флориды ядро креативного класса формируется из профессионалов, представляющих широкий спектр отраслей.

При этом, как демонстрирует сравнительный анализ, проведенный Н.В. Кузнецовой, состав отраслей, относимых к креативным индустриям, вариативен в зависимости от национальной специфики (Кузнецова, 2022). Тем не менее основополагающим критерием для идентификации представителей креативного класса выступает не отраслевая принадлежность, а характер их трудовой деятельности, отличающийся интеллектуальной и творческой доминантой. Таким образом, именно посредством своей творческой активности данная социальная группа генерирует экономическую ценность.

Факторами, имеющими решающее значение для регионального экономического роста, согласно теории трех «Т» Р. Флориды, являются талант (высокая концентрация образованных и талантливых людей), технологии (наличие развитой технологической инфраструктуры и инновационной экономики) и толерантность (открытая и терпимая социальная среда). Согласно данной теории, представители креативного класса будут располагаться в районах, которые характеризуются инновациями, высоким уровнем креативности и благоприятными условиями для функционирования предприятий (Lee et al., 2004). Центральное место в системе ценностей креативного класса занимают индивидуальность, меритократия и открытость новому опыту.

Результаты зарубежных исследований свидетельствуют о том, что креативные индустрии не только утверждаются в качестве все более значимого сектора экономической системы, но и сами являются неотъемлемым элементом процесса экономической эволюции (Potts, 2009), выступая в роли катализатора роста современной экономики (Флорида, 2007). В дополнение отрасли креативных услуг повышают производительность труда в регионах (Boix-Domenech, Soler-Marco, 2015).

В России концепция креативного класса имеет свои особенности и специфические черты. Несмотря на выявленные институциональные и социокультурные барьеры (Аузан и др., 2022), а также факторы, сдер- живающие развитие креативного класса (Степанова, 2024), Россия обладает значительным конкурентным преимуществом перед другими странами – большими запасами человеческого капитала, который выступает основным ресурсом креативной экономики.

Таким образом, креативный потенциал становится неотчуждаемым от личности работника и трансформируется в его ключевую компетенцию. Следовательно, труд все в меньшей степени может быть сведен к набору формализованных операций и все в большей степени представляет собой процесс непрерывного созидания, в котором работник является не просто исполнителем, а создателем экономической ценности. При этом труд имеет разные степени сложности: 1) простой уровень сложности, в котором главными являются эмпирические навыки и умения, привязанные к телесно-психическим и другим особенностям работников; 2) средний уровень сложности, в котором соединяются научное мышление и умелые руки; 3) высший уровень сложности, также квалифицированный как всеобщий труд (К. Маркс), который порождает всеобщие схемы работы теоретического мышления, продуктивного воображения, эстетического содержания, одухотворенной веры, нравственной воли (Гончаров и др., 2014).

Образовательную и научно-исследовательскую деятельность можно отнести к трудовой деятельности высшего уровня сложности. Фундаментальной специфической чертой сферы высшего образования является создание результатов интеллектуальной деятельности, имеющих особо важное значение для прогресса во всех областях научного знания. При этом интеллектуальная деятельность позволяет получать и применять новые идеи и новые знания. Это требует способности извлекать знания из всей доступной информации (Zimmermann, 2024). В данном контексте ключевые факторы – творческий потенциал преподавателей высшей школы, их знания, умения, навыки и опыт преподавательской и научной деятельности. При этом наблюдается возрастающая тенденция к переосмыслению роли про- фессорско-преподавательского состава не только как транслятора знаний, но и как активных участников креативного класса, который понимается как совокупность людей, обладающих общими интересами и склонных думать, чувствовать и вести себя сходно (Флорида, 2007).

В попытках описать портрет креативного работника исследователи отмечают невозможность четко сформулировать отдельные характерные черты этой социальной группы (Волков, Ефимов, 2022). Однако некоторые авторы, анализируя различные частные исследования креативного класса, выделили следующие черты портрета креативного работника:

-

1) самомотивация (трудовая деятельность становится потребностью индивида, а не вынужденной мерой для получения материальных благ или поддержания жизнеспособности);

-

2) адаптивность (наличие навыков быстрой адаптации к стремительно меняющимся условиям);

-

3) мобильность (внутренняя готовность к изменениям);

-

4) открытость и восприимчивость к новым знаниям (непрерывный процесс обучения и самосовершенствования);

-

5) креативность и инновационность (способность генерировать новые нестандартные идеи);

-

6) новая система ценностей (основными ценностями признаются отсутствие строгих рамок, гибкость графика, определенная доля автономии и интерес к выполняемой работе);

-

7) коммуникативные навыки (умение работать в команде и доносить свои идеи до окружающих, а также стремление к обмену знаниями);

-

8) аналитические навыки (способность понимать и предсказывать тренды);

-

9) высокая самооценка и развитая рефлексия по поводу собственной востребованности на рынке труда;

-

10) технические навыки (наличие навыков работы с новыми технологиями) (Гречко, Федичева, 2024; Шевченко и др., 2024).

Результаты анализа источников позволили идентифицировать ключевые характеристики креативного класса. В рамках анализа можно поставить вопрос о соответствии академической профессиональной деятельности преподавателей критериям, способствующим реализации их творческого потенциала, а также о возможности отнесения данной профессиональной группы к категории креативного класса в России. Получить ответы на поставленные вопросы представляется возможным посредством эмпирического исследования.

Материалы и методы

В качестве теоретической рамки в работе использовалась концепция креативного класса, предложенная Р. Флоридой: преподаватели высшей школы рассматриваются как суперкреативное ядро креативного класса, обладающее творческим потенциалом, который является не только фундаментом профессиональной деятельности преподавателя, но и составляет основу эффективности его профессиональной деятельности (Щелина и др., 2022). Теория креативного класса, разработанная Р. Флоридой, преимущественно исследовалась в контексте крупных западных городов и развитых стран. Исследование преподавателей высших учебных заведений Дальнего Востока позволит проверить универсальность и применимость данной концепции в специфическом региональном контексте России, характеризующемся уникальными социально-экономическими и географическими особенностями.

В ходе работы использовались общенаучные методы анализа, обобщения, описания, аналогии.

Эмпирическую базу исследования составили вторичные данные опросов, полученные в рамках Мониторинга экономики образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2020–2021 учебном году (опубликованные в 2021 году). Изначально цель информационного бюллетеня заключается в оценке удовлетворенности работой и доходом пре- подавателей российских вузов, изучении мотивации для работы преподавателем. Однако выявленные наиболее значимые характеристики академической работы позволяют сделать выводы, отвечающие задачам нашего исследования. Результаты проведенного опроса являются репрезентативными по контингенту преподавателей российской высшей школы.

Дополнительно для адаптации концепции креативного класса с учетом региональной специфики Дальнего Востока были получены первичные данные в ходе интернет-опроса преподавателей высших учебных заведений Дальнего Востока, проведенного в 2024 году.

Так как преподаватели высшей школы в целом являются носителями творческого потенциала, это делает их ключевой социально-профессиональной группой, способствующей развитию науки в России, в частности в Дальневосточном федеральном округе. Авторский интернет-опрос, охватывающий 209 преподавателей дальневосточных вузов (АмГУ, Дальневосточный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), ДВГУПС, ДВЮИ МВД России имени И.Ф. Шилова, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, РГУП, СахИЖТ (филиал ДВГУПС), ТОГУ), позволяет выявить сильные стороны академической профессии и барьеры для реализации творческого потенциала, а также уточнить и актуализировать данные, полученные в результате опроса в рамках Мониторинга экономики образования. В основу проектирования опроса была заложена целевая выборка, комбинированная по принципу «снежного кома». Следует отметить, что целью опроса не являлось получение репрезентативной выборки для всей генеральной совокупности преподавателей высшей школы в Дальневосточном федеральном округе. Этот метод был выбран с учетом специфики исследования, что позволило сосредоточиться на определении сильных сторон академической профессии и возможных барьеров для реализации творческого потенциала. Полученные данные предоставляют ценную информацию для более глубокого понимания текущих тенденций и проблем в области преподавательской деятельности. Результаты отвечают на поставленные в рамках нашего исследования вопросы, а также могут быть использованы как основа для проведения качественных исследований.

Для интерпретации и обоснования выводов исследования и выявления взаимосвязей между ключевыми параметрами трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава Дальнего Востока, характеризующими ее как креативную, а также возможными барьерами, ограничивающими раскрытие творческого потенциала, был осуществлен частотный анализ полученных вторичных и первичных данных.

Результаты

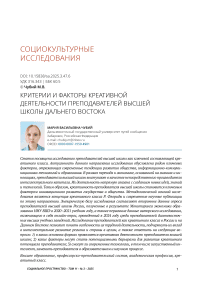

Одним из результатов опроса преподавателей высшей школы России, проведенного в рамках Мониторинга экономики образования, стали данные о наиболее важных для преподавателей вузов параметрах работы. На наш взгляд, высокий уровень удовлетворенности некоторыми аспектами работы преподавателей может быть интерпретирован как проявление ценностей креативного класса. Иными словами, те аспекты трудовой деятельности, которые преподаватели в большей степени выделяют как наиболее важные, и выступают проявлением ключевых характеристик креативного класса. Некоторые из указанных в опросе параметров как раз характеризуют творческую и инициативную составляющие преподавательского труда (рис. 1) .

Данные позволяют, в первую очередь, охарактеризовать труд преподавателя высшей школы как творческий и инновационный, что является важным фактором для преподавателей высшей школы России.

Интересен и полученный вывод о том, что труд преподавателя позволяет приносить пользу обществу. Указанный параметр является ключевым по отношению к самой сущности креативного класса, который ввиду своей профессиональной деятельности выступает двигателем общественного развития.

деятельностью

■ Очень важна Полностью позволяет

Рис. 1. Наиболее важные параметры работы преподавателей российской высшей школы, % от числа опрошенных

Составлено по: данные Мониторинга экономики образования, 2020–2021 учебный год (Удовлетворенность работой, карьерные стратегии и планы преподавателей российских вузов: информационный бюллетень / В.Н. Рудаков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2021. 36 с.).

Очень важным параметром академической профессии выступает возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью, которая занимает достаточно весомую часть рабочего времени (Чубий, 2025). При этом научная деятельность по своей сущности является креативной, ввиду того что в большей степени содержит научную новизну полученных результатов.

Еще одним выделенным нами фактором, характеризующим преподавателей высшей школы как представителей креативного класса, является интересное профессиональное окружение. Аргументируя выбор этого фактора, можно подчеркнуть, что профессиональное окружение преподавателя высшей школы может характеризоваться возможностями доступа к ресурсам для проведения научно-исследовательской и иной профессиональной деятельности, наличием поддержки профессионального развития и инноваций. Ввиду вышесказанного данный фактор может поспособствовать созданию условий для развития ППС как креативного класса.

Последний выделенный нами фактор – профессиональный рост и карьера. Не вызывает сомнения тот факт, что креативные (творческие) люди стремятся к самосовершенствованию, улучшению своих профессиональных навыков. Профессиональный рост преподавателя отражает эволюцию его творческой мысли, постоянное стремление к новому.

Однако преподавательская работа не позволяет в полной мере раскрыть его творческий потенциал. Лишь около трети (28,4% – среднее по указанным параметрам) опрошенных указали, что работа помогает реализовать наиболее важные для них возможности.

Таким образом, несмотря на отсутствие прямых исследований, данные опроса в рамках Мониторинга экономики образования косвенно подтверждают гипотезу о том, что преподавателей высшей школы можно рассматривать как часть креативного класса, поскольку их удовлетворенность трудом и ключевые ценности в работе соответствуют характеристикам, выделенным Р. Флоридой. Высокий уровень удовлетворенности такими аспектами, как возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью и возможность для профессионального роста, коррелирует с ценностями интеллектуального вызова, которые выступают ключевыми характеристиками креативного класса. Кроме того, выявленные в ходе опроса наиболее значимые параметры работы, такие как творческий и инновационный характер труда и возможность приносить пользу обществу, напрямую соответствуют мотиваторам, присущим представителям креативного класса.

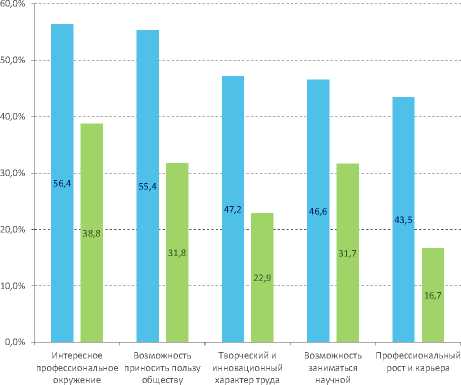

Для дополнения данных, полученных Высшей школой экономики, было проведено уточняющее авторское социологическое исследование, отвечающее поставленным задачам исследования на региональном уровне. С этой целью проанализированы первичные данные, полученные в результате интернет-опроса преподавателей высшей школы Дальнего Востока (рис. 2) .

Данные, представленные на рисунке 2, позволяют подтвердить вывод о том, что работа преподавателя высшей школы по своей

работе роста и повышения квалификации

■ Чем Вас в наибольшей степени привлекает работа преподавателя

Рис. 2. Наиболее важные параметры работы преподавателей высшей школы

Дальнего Востока, % от числа опрошенных Составлено по: результаты авторского онлайн-опроса, 2024 год.

сущности является творческой, что отметили 75,1% от опрошенных из числа представителей ППС Дальнего Востока.

Высокая самостоятельность в работе – один из основных атрибутов креативной профессии. Этот показатель включает возможности гибкого планирования своего графика, а также отсутствие чрезмерного контроля над выполнением профессиональной деятельности. Однако только треть от опрошенных (39,2%) выделили его.

Как было установлено ранее, академическая профессия подразумевает постоянное совершенствование педагогического мастерства путем систематического повышения квалификации. Что интересно, и на общероссийском уровне, и на региональном (Дальний Восток) данные относительно такой характеристики академической профессии, как возможности профессионального роста и повышения квалификации, схожи (43,5 и 40,7% соответственно).

Один из параметров, характеризующих специфику трудовой деятельности креативного класса, – гибкий график и свобода планирования собственного рабочего графика. Однако данный критерий привлекает лишь 26,8% опрошенных преподавателей. В дей- ствительности образовательный и трудовой процесс преподавателя подчинен индивидуальному плану, что задает определенные временные рамки для выполнения различных запланированных видов работ. К тому же некоторые виды работ строго регламентированы установленным расписанием. Дополнительно можно отметить, что наблюдается размывание границ между работой и личной жизнью преподавателя ввиду ненормированного рабочего дня и выполнения части работы за стенами университета (дома). Это не означает, что преподаватели не ценят автономию, но в их случае она может проявляться в других аспектах деятельности, таких как свобода в исследованиях и преподавании.

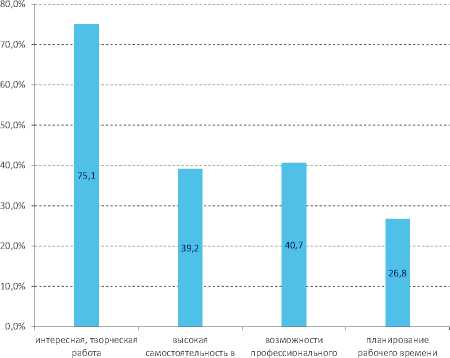

Таким образом, результаты проведенного исследования, направленного на выявление приоритетных параметров академической профессии, значимых для преподавателей высшей школы на общефедеральном и региональном (Дальневосточный федеральный округ) уровнях, эмпирически верифицировали теоретическую концепцию отнесения данной профессиональной группы к креативному классу. Однако, по нашему мнению, существует ряд проблем, которые могут выступать в качестве барьеров для развития творческого потенциала ППС (рис. 3) .

Возможными барьерами для развития творческого потенциала преподавателя высшей школы, на наш взгляд, могут быть следующие:

– бюрократическая нагрузка (множественные отчеты), о которой говорят 50,7% опрошенных, в настоящее время занимает значительное количество времени, тем самым создавая препятствия для инноваций; также данная проблема проявляется в соблюдении формальных процедур и правил, ввиду чего у преподавателя нет возможности сосредоточиться на содержательной стороне своей работы, а креативный подход изначально подразумевает нестандартные подходы к выполнению трудовых функций;

– чрезмерная аудиторная нагрузка, с которой столкнулись 42,6% опрошенных, может деструктивно влиять на структуру

■ С какими проблемами при выполнении должностных обязанностей Вы чаще всего сталкиваетесь

Рис. 3. Возможные барьеры для развития творческого потенциала преподавателей высшей школы Дальнего Востока, % от числа опрошенных

Составлено по: результаты авторского онлайн-опроса, 2024 год.

рабочего времени ППС, ввиду чего у преподавателя остается меньше времени на качественную подготовку и проведение исследований; также данная проблема может негативно сказаться на социально-профессиональном самочувствии преподавателя, в том числе на снижении его мотивации к творческому подходу к подготовке к занятиям (Осьмук, Яблонская, 2023);

– чрезмерный контроль со стороны руководства, который отметили всего 5,2% опрошенных, зачастую приводит к ограничению свободы в выборе направления исследований и методов преподавания; создание и поддержание доверительных отношений руководства университета с сотрудниками имеет решающее значение для того, чтобы они чувствовали себя ценными, услышанными и поддерживаемыми в своих творческих процессах (Laufer et al., 2024).

Важно отметить, что лишь 1% от опрошенных преподавателей Дальнего Востока не считают академическую профессию творческой.

Таким образом, полученные эмпирические данные, несмотря на свою косвенность, предоставляют основания для концептуали- зации преподавателей как части креативного класса, обладающей схожими ценностями и мотивацией.

Еще одним важным аспектом исследования академической профессии и проблем, которые могут позитивно или негативно отразиться на ее содержании, выступают технологии искусственного интеллекта. Современные технологии могут помочь преподавателю в выполнении рутинных задач, предоставить новейшие инструменты для проведения научных исследований (Celis Buenoet al., 2025). Это освобождает время преподавателей для более творческой и содержательной работы. Однако искусственный интеллект не умеет объяснять сложные концепции или отвечать на нестандартные вопросы студентов, а также не может полноценно оценить творческий подход и оригинальность решений обучающихся (Провоторова, 2024). Ранее уже отмечалось, что преподаватель, как представитель креативного класса, отличается нестандартным мышлением и возможностями генерации сложных творческих идей, которые искусственный интеллект, в силу своих ограничений, еще не скоро сможет заменить. Чрезмерное использование технологий искусственного интеллекта может негативно отразиться на уровне личного взаимодействия преподавателей и студентов.

Обсуждение и заключение

Проведенное исследование теоретических источников и анализ эмпирических данных позволяют отнести преподавателей высшей школы к креативному классу. Данное положение подкрепляется следующими критериями преподавательской деятельности:

-

1) работа преподавателей высшей школы по своей сути является творческой и направлена на создание нового знания и разработку инновационных идей в обучении и научноисследовательской работе;

-

2) профессиональная среда преподавателей представлена окружением, поддерживающим профессиональный рост и инновационную деятельность;

-

3) одной из целей преподавательской деятельности является создание ценности для общества, которая выражается как в формировании будущих специалистов профессиональной сферы, так и решении актуальных проблем науки и общества;

-

4) научно-исследовательская деятельность преподавателя является неотъемлемой частью его творческой (креативной) работы;

-

5) преподаватели высшей школы стремятся к постоянному развитию и повышению квалификации;

-

6) свобода выбора методов преподавания и направлений исследований позволяет преподавателям максимально реализовать свой творческий потенциал.

Исходя из представленных критериев профессиональной деятельности преподавателя как креативного класса, можно сделать следующий вывод: креативность можно рассматривать как инструмент трудовой деятельности преподавателя, а трудовая деятельность преподавателя по своей сущности может быть источником его креативности.

Креативность как инструмент трудовой деятельности преподавателя является движущей силой его инновационной деятельности, позволяет искать нестандартные и эффективные решения научных и общественных проблем.

Трудовая деятельность преподавателя как источник креативности позволяет ему получать актуальные знания, которые могут стать базой дальнейших научных исследований, что приводит к его профессиональному росту.

Однако можно указать на проблемы в профессиональной деятельности, которые могут стать ограничителями креативной деятельности: чрезмерная аудиторная нагрузка, чрезмерный контроль со стороны руководства, бюрократическая нагрузка.

Технологии искусственного интеллекта оказывают значительное влияние на академическую профессию. Однако преподаватель, как представитель креативного класса, характеризуется нестандартным мышлением, обусловливающим его преимущество перед новейшими технологиями.

Таким образом, преподаватели высшей школы обладают уникальной профессиональной идентичностью, связанной с творческим характером трудовой деятельности. Концепция креативного класса позволяет понять их роль в формировании интеллектуального капитала на уровне государства и региона. Понимание специфики препо- давателей как креативного класса позволяет разрабатывать более эффективные стратегии управления, учитывающие их потребности, мотивацию и особенности творческого труда. Полученные в результате интернет-опроса данные в дальнейшем будут уточняться с помощью качественных методов исследования.