Критерии пенализации незаконных производства, сбыта или пересылки наркотиков

Автор: Алыева К.М.

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий

Статья в выпуске: 1 (58), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению критериев пенализации преступлений, связанных с незаконными производством, сбытом или пересылкой наркотиков. Автором сформулировано понятие критерия пенализации наркопреступлений, проведен анализ существующих предпосылок для усиления карательного потенциала санкции статьи 228.1 УК РФ. Акцентируется внимание на важности учета существующих критериев пенализации с целью своевременного реформирования уголовного законодательства, в частности пенализации наркопреступлений.

Критерий, пенализация, уголовный закон, уголовное наказание, санкция, наркопреступление

Короткий адрес: https://sciup.org/140310038

IDR: 140310038 | УДК: 343.241:343.575

Текст научной статьи Критерии пенализации незаконных производства, сбыта или пересылки наркотиков

Фактически все изменения, происходящие в уголовном законодательстве Российской Федерации, являются социально обусловленными явлениями, проявляющимися в результате объективного и закономерного развития общества. Под влиянием трансфор- мации сложившегося общественного уклада может происходить как появление новых видов наказаний, так и упразднение либо модификация прежних карательных мер, доказавших свою действенность в действительности [8, с. 174]. Случаи установления и изменения в уголовном законе характера и степени наказуемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков также не происходят произвольно. Более того, подобного рода деятельность, направленная на достижение целей уголовного закона, обусловлена комплексом критериев, образующих предпосылки пенализации наркопреступлений.

Вопросам критериев пенализации общественно опасных деяний уделяется недостаточно высокое внимание, вследствие чего до сих пор не выработано единое понимание термина «критерий пенализации преступления». Для понимания данного термина необходимо отталкиваться от его этимологического толкования.

Понятие «критерий» происходит от греческого слова «kriterion», переводимого как «стандарт, правило». Значит, исследуемое понятие представляет собой признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо.

Как представляется, критерием пенализации преступлений следует считать основание деятельности законодателя при установлении или изменении санкций уголовно-правовых запретов того или иного общественно опасного деяния. Под критерием пенализации незаконных производства, сбыта или пересылки наркотиков следует понимать мерило, обосновывающее установление в уголовном законе конкретной степени наказуемости указанных наркопреступлений или, при необходимости, усиление карательного потенциала санкций исследуемой уголовно-правовой нормы. Иными словами, присутствие необходимых условий означает наличие действительной потребности в новеллизации уголовного закона государства.

Исследование критериев пенализации наркопреступлений в обязательном порядке предполагает ретроспективный анализ отечественного уголовного законодательства. Взяв за основу исторический критерий пенализации общественно опасных деяний, история уголовных наказаний демонстрирует последовательное движение общества к более мягким и гуманным формам воздействия на правонарушителей.

Несмотря на то, что в России сформировалась система достаточно мягких уголовных наказаний, в отечественном уголовном законодательстве с течением времени постепенно увеличивалась продолжительность наказания в виде лишения свободы, в том числе и за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Подобные карательные меры являлись весьма целесообразным орудием в борьбе с преступностью, в том числе и ее рецидивом, поскольку содержали в себе целый ряд нравственно-воспитательных средств [7, с. 74].

Так, в прообразах современных уголовно-правовых норм о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, санкция в виде лишения свободы была скорее исключением, чем одним из основных видов уголовного наказания, назначаемого за общественно опасные деяния в сфере распространения запрещенных ядовитых веществ. Устав о наказаниях 1885 г., как и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных предусматривали санкцию в виде заключения в тюрьму на срок от двух до четырех месяцев только в случаях, когда лицо повторно осуществляло продажу ядовитых или сильнодействующих веществ лицам, не имеющим права на их покупку. Продолжительность данных сроков главным образом и характеризует степень пенализации наркопреступлений.

В первые годы Советской власти торговля наркотиками и другими сильнодействующими веществами называлась «самым отвратительным видом из всех спекуляций» [2, с. 3]. В принятом в 1922 г. Уголовном кодексе РСФСР законодателем была сформирована VIII глава, которая называлась «Нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную безопасность и публичный порядок». Тогда уголовный закон содержал лишь одну норму, предусматривающую уголовную ответственность за приготовление ядовитых и сильнодействующих веществ лицами, не имеющими на то права. Наказания в виде лишения свободы за данное преступление УК РСФСР 1922 г. не предусматривал, суд мог назначить только наказание в виде штрафа до 300 рублей или принудительные работы.

Лишь спустя два года, в 1924 г., после принятия Декрета СНК «О дополнении Уголовного кодекса статьей 140-Д» новая уголовно-правовая норма стала предусматривать уголовную ответственность за изготовление и хранение с целью сбыта и сам сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ без надлежащего разрешения. Срок лишения свободы за данное общественно опасное деяние составлял до трех лет.

С учетом характера общественной опасности преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков уже к 1926 г. уголовная ответственность за подобные наркопреступления в рамках санкции ст. 179 кодекса была ужесточена, в ходе пенализации верхний предел срока лишения свободы вместо трех лет стал составлять пять лет.

Вплоть до принятия УК РСФСР 1960 г. тенденция роста количества лиц, совершивших преступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, отчетливо указывала на острую необходимость внесения изменений в уголовный закон с целью предупреждения распространения наркопреступности на территории государства. Так, санкция за незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических средств была вновь пенализирована, а верхний предел срока лишения свободы с пяти лет был увеличен сразу в два раза и стал составлять десять лет.

С принятием Уголовного кодекса РФ в 1996 г. ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков предусматривалась ч. 2 ст. 228 УК РФ и выражалась в назначении наказания в виде лишении свободы сроком от трех до семи лет.

Если проследить тенденции трансформации отечественного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, то становится очевидным, что с момента принятия Уголовного кодекса РФ уголовная ответственность для лиц, занимающихся не- законным оборотом наркотиков, заметно ужесточается. В связи с этим бесспорна эволюция пенализации наркопреступлений.

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» из ст. 228 УК РФ были выделены еще два самостоятельных состава (ст. 228.1, 228.2 УК РФ). Разного рода негативные тенденции наркопреступности побудили законодателя сконструировать три самостоятельных состава преступления, каждый из которых предусматривает в настоящее время различные меры ответственности за разные формы преступных действий в сфере незаконного оборота наркотиков.

Нижний и верхний пределы уголовного наказания в виде лишения свободы за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков в рамках частичной пенализации были ужесточены. Если в рамках ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконные производство, сбыт и пересылку санкция составляла от трех до семи лет лишения свободы, то нижний и верхний пределы срока лишения свободы ч. 1 ст. 228.1 УК РФ были увеличены до четырех и восьми лет соответственно.

Более того, при выделении самостоятельного состава преступления в ст. 228.1 УК РФ законодателем также были пенализированы санкции за преступные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, связанные с совершением их группой лиц по предварительному сговору, а также в крупном и особо крупном размерах. Однако в случае пенализации санкции за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере пенализирован был лишь верхний предел санкции с десяти до двенадцати лет. При пенализации санкции указанных наркопреступлений, совершенных в особо крупном размере, увеличены оба предела санкций (таблица 1).

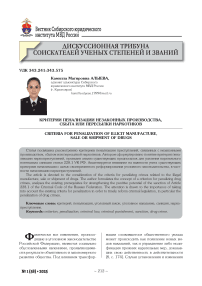

Таблица 1

Изменение нижних и верхних пределов санкции за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков (в рамках основного состава преступления)

|

Уголовно-правовая норма |

Статья 228 УК РФ |

Статья 228.1 УК РФ (введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) |

||

|

нижний предел, год |

верхний предел, год |

нижний предел, год |

верхний предел, год |

|

|

Производство, сбыт, пересылка наркотиков |

3 |

7 |

4 |

8 |

|

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору |

5 |

10 |

5 |

12 |

|

Те же деяния, совершенные в крупном размере |

5 |

10 |

5 |

12 |

|

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере |

7 |

15 |

8 |

20 |

Поскольку незаконный наркооборот на территории Российской Федерации продолжал инициировать негативные последствия для охраняемых законом интересов страны, законодателем продолжалась эскалация карательного потенциала исследуемой уголовно-правовой нормы. В основном пенализация затронула наиболее опасные формы реализации незаконных производства, сбыта или пересылки наркотиков.

Таким образом, историческим критерием пенализации незаконных производства, сбыта или пересылки наркотиков выступают факты изменения санкций за данные наркопреступления в сторону их усиления по мере возрастания угрозы причинения большего вреда обществу и государству в различные периоды их существования.

Одним из первичных критериев пенализации незаконных производства, сбыта или пересылки наркотиков также является уголовно-политический критерий, отражающий позицию государственной власти в отношении преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Уголовно-правовая политика нашего государства на основе уголовного законодательства выстраивает стратегию и тактику борьбы с преступностью [4, с. 60-61]. Вместе с тем уголовно-правовая политика отражает все многообразие причин и условий возник- новения преступлений. Являясь наиболее концентрированной, социально обусловленной и концептуальной реакцией государства на всю существующую совокупность криминальных угроз со стороны незаконного наркооборота, уголовно-правовая политика является одним из выражений всей государственной политики Российской Федерации.

Поступательное противодействие нар- коугрозам в виде пенализации незаконных производства, сбыта или пересылки наркотиков должно являться одним из приоритетных направлений государственной деятельности правоохранительных органов, поскольку статистические данные ежегодно показывают рост количества зарегистрированных наркопреступлений на территории нашего государства. Так, в 2024 г. зарегистрированы 136 487 преступлений, связанных с незаконными сбытом, производством или пересылкой наркотиков, что на 7,1% больше, чем в 2023 г. (127 369 преступлений). По сравнению с 2023 г. количество преступлений, связанных с незаконным сбытом, производством или пересылкой наркотиков, совершенных в 2022 г., было меньше на 12% (112 069 преступлений). При этом сбыт ежегодно занимает лидирующее место среди всех наркопреступлений, что позволяет по праву называть его ядром преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Усугубляет наркоситуацию в стране также тот факт, что значительная часть общественно опасных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков остается латентной, что указывает на глубокое укоренение этой проблемы в обществе. Следовательно, все официальные статистические данные следует анализировать с учетом высокой степени латентности наркопреступлений.

Кроме того, законодатель регулярно обращает внимание на остроту проблемы незаконного оборота наркотиков, избирая при этом путь не только неизменности уголовной ответственности за наркопреступления, но и ее ужесточения. Так, в обновленной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. N 400, глава государства обозначил значимость противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В рамках противодействия незаконному наркообороту в России должно регулярно совершенствоваться уголовное законодательство, новеллизация которого выражается в точном соответствии общественной опасности наркопреступлений мерам ответственности за их совершение.

В целях реализации уголовной политики Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 733 была утверждена Стратегия государственной антинаркоти-ческой политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия). В рамках Стратегии отмечается, что при оказании влияния на снижение темпа роста количества наркопреступлений законодателем была усилена уголовная ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков в особо крупных размерах, а также за сбыт наркотиков в исправительных учреждениях, на объектах транспорта, в местах проведения культурно-досуговых мероприятий, образовательных организациях, в том числе с использовани- ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Жесткость уголовно-правовой политики также основывается на проблеме наркотизации общества. В частности, по состоянию на 2023 г. свыше 7,3 миллиона граждан имели опыт употребления наркотиков в немедицинских целях, причем треть из них, около 2,4 миллиона человек, принимали их систе-матически1. Статистика наркопотребления в России усугубляется тем фактом, что именно наиболее трудоспособное население умирает от последствий потребления наркотиков. Ежегодно эта цифра составляет более 200 человек на 100 тысяч населения в возрастной категории от 15 до 34 лет. Примерно две трети таких летальных исходов среди молодежи вызваны соматическими заболеваниями, развившимися из-за немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ.

В связи с этим следует обратить внимание на то, что в Указе Президента РФ о национальных целях развития нашего государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года к одной из первых национальных целей В.В. Путин отнес сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, что, безусловно, должно найти отражение в антинаркотическом законодательстве нашего государства.

Пенализация наркопреступлений как один из важнейших инструментов уголовно-правовой политики нашего государства способствует проведению успешной борьбы с наиболее опасными явлениями, оказывающими негативное влияние на здоровье населения и его благополучие. Пенализируя незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков, законодатель усиливает комплекс антинаркотических мер, осуществляющихся государством в рамках действующей уголовно-правовой политики.

Уголовно-политическим критерием пенализации выступает потребность постоянного усиления наказательной практики государ- ства и поддержания уголовно-правовой идеологии жесткого реагирования на криминальные проявления в сфере сбыта, производства или пересылки наркотиков как ответ на рост наркотизации российского общества.

Международный критерий наравне с уголовно-политическим предполагает модернизацию законодательства в сфере обеспечения наркобезопасности и противодействия угрозам незаконного наркооборота. Поскольку проблема противодействия наркоугрозе в настоящее время относится к числу наиболее глобальных, ее решение на уровне отдельно взятого государства крайне затруднительно. Как верно отмечают П.В. Тепляшин и Е.А. Федорова, «по степени опасности наркоугрозу можно поставить в один ряд с международным терроризмом и распространением оружия массового уничтожения» [12, с. 68]. Соответственно, ситуация с незаконным поступлением наркотиков на территорию России из других государств продолжает оставаться напряженной.

Геополитическое положение России делает ее уязвимой перед незаконным международным наркооборотом. Основные маршруты поставок наркотических веществ пролегают через территорию нашей страны. Причем значительная часть запрещенных препаратов (в основном опиоидного состава) производится и поставляется в Россию с территории Афганистана [11, с. 16]. Помимо афганского направления существенный поток наркотиков идет из государств Латинской Америки. Особенно активно кокаин поставляется через такие страны, как Панама, Никарагуа, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Гондурас, Боливия, Белиз, Коста-Рика и Гватемала. Эта ситуация формирует серьезную проблему транснациональной наркопреступности, с которой постоянно сталкивается Российская Федерация [3, с. 22].

В настоящее время глобальные тенденции распространения наркотиков существенно влияют на формирование российского социума. Чтобы разработать действенные механизмы межгосударственного сотрудничества в борьбе с незаконным наркотрафиком, необходимо тщательно исследовать ситуацию с незаконным оборотом наркотиков как в России, так и в мировом масштабе. Такой комплексный подход к изучению наркоугрозы позволяет создавать эффективные стратегии противодействия, а также координировать усилия разных стран при разработке анти-наркотических мер.

Так, на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) в 2006 г. был принят и по сегодняшний день успешно реализуется Модельный закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах». Данный нормативный правовой акт ориентирует отечественного законодателя, исключая при этом возможность отражения в ан-тинаркотическом законодательстве нашего государства нарколиберальных подходов в степени наказуемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом документ значительно снижает вероятность различий в карательных притязаниях государства у всех участников СНГ.

Российская Федерация, как и большинство стран СНГ, имеет твердую позицию в вопросах недопущения нарколиберальных инициатив, которые могут спровоцировать разрушительные и необратимые последствия. Наше государство решительно противостоит попыткам либерализации наркополитики, последовательно отстаивая необходимость жесткого регулирования данной сферы.

В Стратегии определено, что угрозами национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в частности, являются:

-

а) попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся либерализации и легализации наркотиков, в нарушение международных нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту;

-

б) расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях, появле-

- ние новых видов наркотиков и формирование рынков их сбыта, увеличение объемов незаконного производства наркотиков на недостаточно контролируемых властями территориях, а также в зонах вооруженных конфликтов и др.

С целью предупреждения подобного рода проблем авторским коллективом Сибирского юридического института МВД России в 2020 г. была разработана Методика оценки нормотворческих инициатив в целях исключения либерализации антинаркотического законодательства государств – участников СНГ (далее – Методика).

Методика направлена на предотвращение появления в законодательстве стран СНГ послаблений в антинаркотической политике, которые могли бы представлять опасность для других членов Содружества [13, с. 1516]. Согласно Методике любые поправки в законодательство стран СНГ, затрагивающие сферу наркотических и психотропных веществ, включая модификации уголовных норм об ответственности за наркопреступления, должны проходить тщательный анализ и экспертизу. Необходимо детально рассматривать все корректировки национальных правовых актов государств Содружества, особенно в части регулирования оборота наркотиков и установления санкций за соответствующие противоправные деяния.

Непримиримость к незаконному обороту наркотиков также находит отражение в ряде международно-правовых актов, которые являются фундаментом в вопросах противодействия указанной проблеме. Основой международной нормативно-правовой базы является Единая конвенция о наркотических средствах, принятая 30 марта 1961 г., с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. (далее – Конвенция).

Конвенция, как и существовавшие ранее многосторонние договоры о наркотических средствах, отмечает необходимость принятия координированных и универсальных мер по борьбе с незаконным наркооборотом, поскольку «наркомания является серьезным злом для отдельных лиц и чревата социальной и экономической опасностью для человечества».

Статья 36 Конвенции обязует каждое государство, являющееся Стороной Конвенции, с соблюдением своих конституционных ограничений принимать необходимые меры, обеспечивающие наказуемость всех запрещенных деяний в сфере незаконного наркооборота, что должно выражаться в назначении соответствующего наркопреступлению уголовного наказания, в частности тюремного заключения или иного способа лишения свободы.

В последующем положения Конвенции были расширены и дополнены Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятой 20 декабря 1988 г. (далее – Конвенция 1988 г.), которая также способствовала осуществлению государствами своих обязательств с учетом конституционных положений и основных принципов своих правовых систем. Каждая Сторона за совершение наркопреступлений согласно Конвенции 1988 г. должна предусматривать применение таких санкций, которые бы учитывали весь серьезный характер этих правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Соответственно, международным критерием пенализации выступает необходимость применения универсальных мер противодействия наркоугрозе, одним из вариантов реализации которых выступает усиление уголовного наказания за их совершение. Исполнение указанных мер является коллективной обязанностью всех государств, с этой целью необходима координация усилий в рамках международного сотрудничества.

Обращаясь к следующему фактору пенализации наркопреступлений, который необходимо отразить в качестве социального критерия, следует отметить, что процесс определения, установления и изменения санкций за сбыт, производство или пересылку наркотиков также может зависеть от общественного мнения, складывающегося вокруг наркоситуации в нашем государстве и во всем мире в целом. В основе ужесточения наказания за наркопреступления лежат такие социальные факторы, как нормы морали, нравственные представления общества, различного рода предубеждения к совершаемым преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, а также объективная потребность населения в ужесточении наказаний за указанные преступления.

В настоящее время очевидно, что общественный запрос к власти о разработке и внедрении эффективных мер борьбы с наркопреступлениями становится все более весомым. Общество нуждается в формировании представления о неизбежности суровой ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Рост обеспокоенности населения в первую очередь связан с тем, что россияне в подавляющем большинстве говорят об усилении тенденции распространения наркотиков среди молодого поколения. В таких обстоятельствах естественно возникает потребность в усилении наказаний, включая возможность введения высшего уголовного наказания.

Социальная ценность лишения свободы в современных условиях заключается в том, что этот вид наказания служит для защиты наиболее важных интересов государства, общества и личности от наиболее опасных посягательств на них. Изоляция определенных категорий преступников целесообразна как с точки зрения общего, так и с точки зрения специального предупреждения преступлений. Нельзя не учитывать также и общественное мнение, в котором совершение тяжких преступлений связывается с назначением суровых мер наказания.

Экономический критерий пенализации наркопреступлений является также одним из важных аспектов формирования системы уголовных наказаний, поскольку основу законодательного внедрения и последующего применения уголовных наказаний составляют экономические возможности государства.

Возможность эффективного исполнения уголовных наказаний напрямую зависит от экономической ситуации в стране, а также возможности государства обеспечить должный уровень уголовной репрессии.

Кроме того, государство из средств федерального бюджета ежегодно финансирует различные государственные антинарко-тические программы, что также выступает реакцией на рост наркотизации населения. Так, в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в 2010-2020 гг. были разработаны механизмы ресурсного обеспечения антинаркоти-ческой деятельности в рамках соответствующих государственных программ субъектов Российской Федерации либо подпрограмм, включающих в себя антинаркотические мероприятия, а также муниципальных программ. Обеспечивается финансирование антинар-котической деятельности в объеме около 1 миллиарда рублей ежегодно (в 2018 г. – 1,10 млрд рублей, в 2019 г. – 1,23 млрд рублей)1.

Если говорить о юридико-техническом критерии, то следует отметить, что уголовное законодательство должно четко и ясно определять степень наказуемости тех или иных наркопреступлений. Соответственно, процесс реализации пенализации наркопреступлений должен подчиняться правилам построения уголовного закона. Поэтому теория пенализации использует достижения уголовной догматики, имеющей своей задачей нормативно-доктринальное изучение критериев уголовно-правовой реакции государства на совершенные наркопреступления.

Сравнительный анализ санкций норм Особенной части УК РФ свидетельствует, что законодатель порой при их конструировании руководствуется недостаточно обозначенными и в некоторой степени неэффективными критериями.

Изучение санкций за наркопреступления в статьях Особенной части УК РФ свидетельствует о дисбалансе в оценке степени их наказуемости. Это связано с отсутствием четких условий для определения тяжести по- добных преступлений, что подчеркивает необходимость глубокого анализа и разработки методики для корректного определения минимальных и максимальных пределов уголовных наказаний.

Например, санкции всех частей ст. 228.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные сбыт, производство или пересылку наркотиков, имеют широкий разрыв между минимальным и максимальным пределами наказания в виде лишения свободы (в годах), что в обязательном порядке свидетельствует о неоднообразной оценке наркопреступлений (таблица 2).

Таблица 2

Нижний и верхний пределы срока лишения свободы за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков

|

Часть статьи 228.1 УК РФ |

Часть 1 |

Часть 2 |

Часть 3 |

Часть 4 |

Часть 5 |

|

Нижний предел срока лишения свободы |

4 |

5 |

8 |

10 |

15 |

|

Верхний предел срока лишения свободы |

8 |

12 |

15 |

20 |

20 |

Поскольку уголовное наказание в виде лишения свободы является наиболее жесткой мерой государственного принуждения, важно создать такие уголовно-правовые санкции, которые бы позволяли назначить наиболее справедливое наказание подсудимому, совершившему общественно опасное деяние, связанное с незаконными производством, сбытом или пересылкой наркотиков.

Существенные различия между минимальными и максимальными пределами наказания в статьях Особенной части указывают на несистемное построение санкций, поскольку отсутствуют явные закономерности определения величины указанных «разрывов». Когда в уголовном законодательстве наблюдаются такие широкие диапазоны санкций, это может свидетельствовать о несовершенстве юридической оценки противоправных действий, описанных в соответствующих нормативных положениях.

Такая ситуация, связанная со значительностью диапазона «санкционной вилки» уголовного наказания в виде лишения свободы в санкциях ст. 228.1 УК РФ, порождает достаточно широкое усмотрение судей. Очевидно, что это создает риск отсутствия единообразия судебной практики. Такие ведущие начала уголовного права, как законность, равенство и справедливость, в обязательном случае будут нарушены, если за схожие по некоторым признакам наркопреступления назначаются различные сроки лишения свободы.

Исследование уголовного наказания как олицетворения карательной власти государства позволило выделить также ряд специальных критериев. В некоторой степени выбивающимися из общей классификации факторов пенализации наркопреступлений следует считать исправительный и предупредительный критерии. Данные критерии в отличие от остальных мерил пенализации наркопреступлений имеют уголовно-правовое основание, так как непосредственно относятся к целям уголовного наказания – исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых общественно опасных деяний.

Уголовное наказание – одно из уникальных явлений по своему генезису, природе и социальному назначению. Оно заключает в себе не только карательный ресурс, являющийся источником тягот и лишений осужденного, но и воспитательный потенциал, поскольку создает предпосылки для его исправления. Ведь, как справедливо отмечает А.Л. Ременсон: «Искупление вины – это такое переживание виновным лицом своего преступления, которое при правильной организации наказания должно привести к раскаянию преступника в содеянном, к деятельности, направленной на то, чтобы заслужить прощение» [9, с. 18].

Продолжительность сроков наказаний существенным образом определяет их карательный потенциал наряду с соответствующими правоограничениями. Последние, в свою очередь, воздействуют на сознание осужденного лица, его нравственные и моральные качества. Именно в рамках пенализации возможно установить в уголовном законе тот размер уголовного наказания в виде лишения свободы, которое бы позволило качественно скорректировать поведение осужденного лица, его отношение к окружающему миру, в первую очередь к обществу.

Исправительный потенциал непосредственно лишения свободы всегда подвергался сомнению в научных кругах. Эффективность лишения свободы как способа перевоспитания вызывала серьезные сомнения у исследователей еще в советское время. Они скептически относились к идее, что изоляция осужденного от общества может превратить его в законопослушного гражданина [1, с. 48]. Представители советской науки не верили в возможность полного исправления преступников путем лишения их свободы [6, с. 41].

Современные исследования также зачастую негативно раскрывают исправительный эффект назначения уголовного наказания в виде лишения свободы. Ряд авторов отмечают недостижимость исправления осужденного к лишению свободы в рамках современной отечественной уголовно-правовой политики [5, с. 201].

При назначении наказания в виде лишения свободы на один год и два года во втором случае его карательное воздействие увеличивается в два раза. А при назначении, допустим, лишения свободы на десять лет его карательный потенциал увеличивается, как нам думается, не в десять раз, а в значительно большей мере, поскольку длительность этого наказания сама по себе угнетающе действует на сознание, волю и помыслы осужденного, порождает негативные психические состояния бесперспективности, агрессии, апатии, безразличия, волевой пассивности и многое другое [10, с. 67].

Таким образом, исправительный критерий должен выступать базисом установления и закрепления такого уровня наказуемости наркопреступлений в уголовном законе, который бы позволил оказать положительное влияние на изменение личности наркопреступника, а не наоборот.

Уголовное наказание в виде лишения свободы одновременно выступает средством восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, а также предупреждения совершения новых преступлений.

Так, предупредительный критерий пенализации наркопреступлений выражается в таком установлении или изменении санкций соответствующих уголовно-правовых норм, которые бы в полной мере способствовали перевоспитанию осужденных лиц в духе исполнения законов, а также предотвращали развитие рецидива наркопреступлений.

Роль пенализации в предупреждении рецидива связана с институтом административного надзора. Поскольку в ходе пенализации срок лишения свободы, а в частности верхний его предел, увеличивается, происходит изменение категории общественно опасного деяния.

В тех случаях, когда изменяется категоризация преступления и верхний предел санкции предписывает относить конкретное общественно опасное деяние к тяжким или особо тяжким преступлением, возникает необходимость реализации системы мер постпенитенциарного воздействия. Указанные административно-надзорные ограничения направлены на профилактику повторности общественно опасного деяния, предупреждения любых противоправных проявлений лицом, имеющим судимость.

По сегодняшний день существует острая необходимость в предупреждении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Государству важно предпринять все необходимые меры, чтобы осужденное лицо вновь не преступило уголовный закон. Уголовное наказание, в свою очередь, рассматривается в качестве материализованного выражения уголовно-правового запрета и занимает центральное место в механизме реализации общепредупредительных и охранительных правоотношений.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что изучение критериев пенализации наркопреступлений позволяет по-новому ос- мыслить реальность наблюдаемых процессов в уголовно-правовой политике государства, обнаружить и изучить ранее неисследован- ные аспекты избранной области научного по знания, что было бы недостижимо исключи тельно на основе практического опыта.