Критерии развития услуг электросвязи

Автор: Ициксон Александр Исаакович

Рубрика: Управление социально-экономическими системами

Статья в выпуске: 2 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме регионального развития - разработке критериев предоставления услуг электросвязи. Существующие методологии оценки развития электросвязи не увязаны объективно ни с доходами населения, ни с уровнем потребности бизнеса в услугах, не отражают состояние услуги в субъектах РФ и не позволяют дать количественные оценки развития. Отсутствие единого видения при разрозненном предоставлении услуг четырьмя-пятью крупными операторами не позволяет правильно планировать развитие бизнеса. Представлена сравнительная динамика макроэкономических показателей доходов от услуг электросвязи населению и юридическим лицам в сопоставлении с экономическими показателями в целом по России. Для сопоставимости уровней потребления, предоставления услуг вводятся два критерия: «доля услуг в среднем душевом доходе населения» и «доля услуг юридическим лицам в валовом региональном продукте». Это позволяет однозначно проводить сравнения, на основе которых определить направления места приложения финансовых усилий и направления развития конкретных видов услуг электросвязи в РФ и субъектах. Автором предложен методологический подход, особенностью которого является учет объективных показателей потребления услуг, предоставленных в статистической отчетности Росстата и Минкомсвязи, инструментарий для оценки экономической эффективности на базе технической оснащенности устройствами электросвязи, обеспечивающими рост выручки от предоставления услуг.

Региональная экономика, критерии уровня предоставления услуг электросвязи, сравнительная динамика макроэкономических показателей, услуги населению и юридическим лицам, валовый региональный продукт, среднедушевой доход, подвижная связь, документальная электросвязь, телефонная связь, услуги телевидения, трафик на сетях электросвязи

Короткий адрес: https://sciup.org/147156340

IDR: 147156340 | УДК: 338.2:330.332.5:654.078 | DOI: 10.14529/em170217

Текст научной статьи Критерии развития услуг электросвязи

Последние годы в ранее высокодоходной отрасли «связь» происходит стагнация: с роста 17 % в 2008/2007 годах пришли к уровню менее 1 % в 2015/2014 годах, причем в Москве, в Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке прироста выручки нет1. Для развития стоит задача определить, какие услуги электросвязи и в каких регионах можно экстенсивно и нужно экономически эффективно развивать, расширять сферу предоставления той или иной услуги в каждом субъекте, чтобы в течение одного-трех лет реализовать доведение уровня предоставления конкретного вида услуг электросвязи до среднего по стране. Фактически речь идет о резервах расширения услуг при существующих расценках, так как отличие в потреблении не связано с размерами субъектов РФ, их территориальным расположением. Статистические данные регионального развития электросвязи свидетельствует о сохранении неравномерности и диспропорциях в развитии рынка услуг связи.

На спрос и уровень потребления инфокомму-никационных услуг, в том числе услуг электросвязи, оказывает влияние множество факторов, которые укрупненно можно разделить на две группы: внешние, отражающие состояние национальной экономики, уровень развития рыночной инфраструктуры и материального благосостояния населения (общеэкономические: темпы роста ВВП и регионального ВП, уровень благосостояния пользователей и инвестирования экономики, размер инфляции, доля расходов на инфокоммуникацион-ные услуги в бюджете семьи); демографические (численность населения, занятого в экономике, половозрастной состав пользователей), территориальная структура населения (проживающих в городской и сельской местности, по регионам), месторасположение обслуживаемой территории; внутренние – темпы изменения и развития объемов технических средств, технологий сетей, систем и масштабы инфраструктуры связи, доступность и качество услуг, конкурентоспособность услуг, рыночная структура реализации услуг.

Для характеристики экономики отрасли как объекта прогнозирования в качестве основных макроэкономических показателей, как правило, принимаются: объемы услуг для различных категорий пользователей (население и деловой сектор), по территории потребления услуг: по степени локализации (город, сельская местность, федеральный округ в натуральном и стоимостном выражении), на различных сегментах рынка потребления услуг в натуральном измерении; стоимостные показатели, отражающие отрасль инфокоммуникаций (доходы от инфокоммуникационных услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), доходы от услуг в отрасли по секторам связи в зависимости от социальных показателей (среднедушевой уровень ВВП, доходы населения, структура расходов домашних хозяйств).

Значительные структурные изменения в доходах электросвязи по секторам производства, видам услуг связи и участникам рынка диктуют необходимость применения статистических приемов и методов структурного анализа, позволяющего выявлять характер изменения внутренней структуры отраслевой экономики, изучать рыночную структуру услуг и оборудования в динамике, оценивать структурные сдвиги. Для оценки структурных сдвигов в экономике отрасли по секторам, видам деятельности, видам связи, участникам рынка и группам услуг, а также оборудования и технологий используются структурные и относительные показатели [1].

Существующие методологии анализа развития электросвязи, с одной стороны, основаны на общеизвестных подходах соотношения с ВВП, с доходами населения [2–4], с другой стороны – субъективны, так как выбраны формально. К индикаторам развития отрасли относят показатели насыщенности населения и территории средствами и услугами в абсолютном натуральном и относительном измерении (общее число средств и каналов связи, плотность средств на 100 человек населения, объемы новых услуг (минут, соединений, кбит информации) и уровень потребления этих услуг пользователями; показатели доли телефонных цифровых каналов, доли цифровых АТС, плотности терминалов фиксированной и подвижной (sim-карт) телефонной связи, терминалов пользователей сети Интернет, персональных компьютеров [5–7]. стоимостные показатели могут быть представлены в денежном измерении (доходы от услуг, трафика передачи информации) или в виде удельных стоимостных показателей в расчете на 1 чел. населения (душевые уровни) [8]. О степени насыщения услугами связи и потенциале развития регионов судят по темпам роста доходов от услуг связи. Такому подходу способствовала разработка в начале XXI века Комиссией ООН по развитию науки и техники при участии Международного союза электросвязи (МСЭ) системы показателей оценки состояния и развития электросвязи как составной части информатизации в странах [9, 10].

Некорректность существующих методологических подходов определена тем, что доходы от услуг электросвязи населению составляют чуть более половины в среднем по стране – 56 % и юридическим лицам в РФ – 44 %. Следовательно, методологически одну часть услуг необходимо соотносить с численностью и среднедушевым доходом (СДД) населения данного региона, вторую часть – с потреблением услуг для производства валового регионального продукта (ВРП) или ВВП. Существующая аналитика представлена экстраполяцией существующего положения бизнеса в отрасли для отдельных видов услуг электросвязи без выделения групп пользователей. Такой подход был определен весьма стабильными темпами роста доходов отрасли и ее компонентов до 2010 г.; он позволял достоверно отразить тренды с помощью метода экстраполяции и использовать результаты трендового моделирования для прогнозирования [8]. На основании данных развития в 2005–2010 годах составлялся прогноз удельных расходов пользователей на инфокоммуникационные услуги с 2015 до 2030 гг. Условия социально-экономической деятельности в сфере инфокоммуникаций в последнее десятилетие характеризуются динамизмом, жесткой конкуренцией, глубокими изменениями в конъюнктуре рынка услуг связи и неопределенностью, что осложняет процесс прогнозирования параметров развития, а также снижает достоверность и точность прогнозов.

В современных условиях кардинальной трансформации отраслевой и национальной экономик недостаточно научно обосновать суждение о возможном состоянии объекта в будущем, необходимо качественно-количественное исследование по выявлению закономерностей и тенденций будущего развития объекта, воздействующих на динамику и структуру объекта факторов и источников существенного изменения трендовых моделей, имеющих как внешний, так и внутренний характер.

Предложена методология раздельного учета доходов от населения и от юридических лиц. Учтем, что данные по доходам в отрасли «связь « в разрезе субъектов РФ и в разрезе услуг связи предоставляются ежеквартально в статистической отчетности Росстата, данные по доходам от насе- ления – в формах «№65-связь» Минкомсвязи; доходы от юридических лиц можно определить как разность показателей. Структура услуг электросвязи общепринято формализована по четырем основным видам. Пропорции потребления их сильно отличаются для населения и юридических лиц. Выручка от услуг для населения: подвижная связь (в среднем 57 % выручки), документальная электросвязь (ДЭ) (29 %), телефонная связь (ТС) (10 %), услуги телевидения и радиовещания (ТРВ) (4 %); услуги для юридических лиц предоставляются существенно в иной пропорции: телефонная связь (57 %), документальная электросвязь (ДЭ) (22 %), подвижная связь (13 %), услуги телевидения и радиовещания (ТРВ) (8 %). Разные пропорции также определяют некорректность расчета, исходя исключительно из численности и СДД населения.

Сформулирована задача разделения учета. Критерий учета в расчете на душу населения основан на известной методологии – введен как показатель в системе национальных счетов в 1992 г. Структура расходов населения РФ по услугам электросвязи почти одинакова по всей стране – потребляется практически одинаковая доля Y среднедушевого дохода (СДД), составляющая для всех услуг электросвязи около 2 %. Такое соотношение стабильно в течение последних десяти лет в целом по стране и по регионам и относится как к потреблению всего комплекса услуг, так и к каждому из описанных четырех видов услуг электросвязи. Показатель Y определяется как соотношение выручки от услуги для физических лиц 2 к средней численности населения3 и к среднедушевому доходу4. Практически весь абсолютный прирост выручки от потребления данных услуг в течение последних 10 лет получен за счет роста доходов населения и роста численности населения. Отличие – в доле потребления услуг на уровне субъектов РФ, в основном из-за неполного охвата населения конкретных населенных пунктов теми или иными услугами электросвязи. Критерием уровня предоставления услуг юридическим лицам взята доля в создаваемом ими в каждом регионе валовом продукте: практически потребляется одинаковая доля Z от валового регионального продукта (ВРП), составляющая около 1 %. Показатель Z определяется как соотношение выручки предоставления услуг электросвязи от юридических лиц (определяемой как разность суммы доходов и доходов от населения) к валовому региональному продукту5. Одним из важнейших критериев применимости показателей Y и Z является их квазистационарность во времени. Статистика последних лет показала высокую стабильность показателей во времени. Предложенные критерии – «доля услуг электросвязи населению в среднем душевом доходе» и «доля услуг электросвязи для юридических лиц в ВРП» – по всем видам услуг электросвязи характеризуются: возможностью простого расчета на основании статистических данных Минкомсвязи и Росстата, повторяемостью во времени, простотой восприятия – существует положительная линейная корреляция, масштабируемостью – может применяться как на уровне федеральных округов, так и до уровня районов в субъектах РФ, крупных населенных пунктов. Основное назначение таких показателей – выполнение количественных сопоставлений и выявление субъектов РФ – места приложения усилий (целевых инвестиций) для развития конкретных услуг.

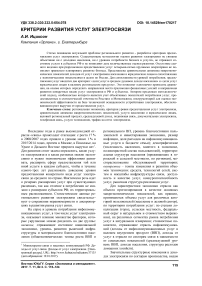

Анализ условий и факторов развития услуг . Рассмотрим динамику уровня предоставления услуг – среднего уровня по стране для населения (табл. 1) и юридических лиц (табл. 2) и отличие в развитии комплекса услуг электросвязи по Федеральным округам (ФО) (табл. 3, 4).

Рост ВРП и рост СДД в существенной степени определены инфляцией, тогда как цены на услуги зафиксированы или уменьшаются; соответственно уменьшается среднее значение меры сравнения. Самым важным является наличие критерия сравнения в каждый временной срез. В связи с ростом объема услуг уменьшается дифференциация – меньше среднеквадратичное отклонение от среднего значения, то есть по стране уменьшается неравенство предоставления услуг. В течение последнего десятилетия рост СДД и рост ВРП примерно соответствуют росту уровня инфляции, тогда как и тарифы и охват пользователей услугами изменяются с меньшей скоростью.

Рассмотрение динамики изменения количественных показателей на основании предложенных критериев услуг электросвязи в целом и ее составляющих позволяет сделать следующие выводы.

Наибольшие доходы среди услуг электросвязи приносит подвижная («сотовая») связь , до

Таблица 1

Распределение услуг электросвязи для населения в РФ, % в СДД

|

Наименование услуги/ год |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Подвижная связь |

1,60 |

1,78 |

1,84 |

1,84 |

1,68 |

1,63 |

1,57 |

1,50 |

1,42 |

1,13 |

0,91 |

|

ДЭ |

0,08 |

0,09 |

0,11 |

0,13 |

0,17 |

0,19 |

0,22 |

0,22 |

0,23 |

0,39 |

0,46 |

|

Местная ТС |

0,45 |

0,41 |

0,36 |

0,30 |

0,28 |

0,26 |

0,25 |

0,22 |

0,20 |

0,17 |

0,14 |

|

Дальняя ТС |

0,24 |

0,22 |

0,20 |

0,16 |

0,14 |

0,11 |

0,09 |

0,07 |

0,05 |

0,04 |

0,03 |

|

ТРВ |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,06 |

0,07 |

0,07 |

|

Электросвязь, всего |

2,41 |

2,53 |

2,54 |

2,48 |

2,31 |

2,23 |

2,17 |

2,04 |

1,96 |

1,80 |

1,60 |

Таблица 2

Распределение услуг электросвязи для юридических лиц в РФ, % в ВРП

|

Наименование услуги/ год |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Присоединение и трафик ТС |

0,40 |

0,38 |

0,49 |

0,48 |

0,55 |

0,50 |

0,43 |

0,43 |

0,45 |

0,45 |

0,49 |

|

Дальняя ТС |

0,25 |

0,26 |

0,25 |

0,25 |

0,24 |

0,19 |

0,14 |

0,12 |

0,10 |

0,09 |

0,09 |

|

Местная ТС |

0,24 |

0,21 |

0,20 |

0,18 |

0,20 |

0,19 |

0,15 |

0,14 |

0,10 |

0,09 |

0,11 |

|

ДЭ |

0,21 |

0,21 |

0,21 |

0,22 |

0,26 |

0,22 |

0,19 |

0,23 |

0,21 |

0,21 |

0,26 |

|

Подвижная связь |

0,33 |

0,32 |

0,21 |

0,22 |

0,22 |

0,17 |

0,16 |

0,16 |

0,15 |

0,15 |

0,16 |

|

ТРВ |

0,09 |

0,08 |

0,09 |

0,09 |

0,10 |

0,09 |

0,09 |

0,08 |

0,08 |

0,08 |

0,10 |

|

Электросвязь, всего |

1,51 |

1,47 |

1,46 |

1,45 |

1,57 |

1,37 |

1,15 |

1,16 |

1,10 |

1,07 |

1,21 |

Таблица 3

Распределение услуг электросвязи для населения в ФО, % в СДД

|

Субъект/год |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

РФ |

2,55 |

2,49 |

2,32 |

2,25 |

2,18 |

2,05 |

1,97 |

1,81 |

|

Дальневосточный ФО |

2,81 |

2,89 |

2,69 |

2,54 |

2,44 |

2,36 |

2,14 |

1,93 |

|

Приволжский ФО |

2,38 |

2,27 |

2,98 |

2,04 |

2,01 |

1,87 |

1,81 |

1,60 |

|

Северо-Западный ФО |

3,04 |

3,07 |

2,80 |

2,67 |

2,65 |

2,49 |

2,34 |

2,07 |

|

Северо-Кавказский ФО |

– |

– |

– |

2,18 |

1,97 |

1,78 |

1,67 |

1,49 |

|

Сибирский |

2,43 |

2,35 |

2,33 |

2,13 |

2,11 |

2,01 |

1,95 |

1,85 |

|

Уральский ФО |

2,14 |

2,02 |

1,97 |

1,93 |

1,90 |

1,85 |

1,76 |

1,63 |

|

Центральный ФО |

2,80 |

2,81 |

2,51 |

2,34 |

2,20 |

2,10 |

2,04 |

2,01 |

|

Южный ФО |

2,50 |

2,40 |

2,23 |

2,13 |

2,10 |

1,99 |

1,88 |

1,73 |

Таблица 4

Распределение услуг электросвязи для юридических лиц в ФО, % в ВРП

|

Субъект*/год |

2007 |

2008 |

2009** |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

РФ |

1,17 |

1,11 |

1,17 |

1,10 |

1,01 |

0,96 |

0,98 |

0,87 |

|

Дальневосточный ФО |

1,22 |

1,23 |

1,16 |

1,19 |

1,17 |

1,16 |

1,07 |

0,95 |

|

Приволжский |

1,14 |

1,07 |

1,12 |

1,07 |

0,95 |

0,92 |

0,86 |

0,80 |

|

Северо-Западный ФО |

1,66 |

1,54 |

1,50 |

1,41 |

1,24 |

1,19 |

1,18 |

1,15 |

|

Северо-Кавказский ФО |

– |

– |

– |

1,03 |

0,96 |

0,95 |

0,86 |

0, 79 |

|

Сибирский |

1,11 |

1,09 |

1,09 |

1,02 |

0,96 |

0,94 |

0,90 |

0,84 |

|

Уральский ФО |

1,11 |

1,24 |

1,48 |

1,22 |

1,04 |

0,94 |

0,88 |

0,90 |

|

Центральный ФО |

1,09 |

1,02 |

1,09 |

0,81 |

0,73 |

0,71 |

0,66 |

0,67 |

|

Южный ФО |

1,29 |

1,19 |

1,26 |

1,29 |

1,19 |

1,12 |

1,01 |

1,02 |

* Из расчетов убраны выпадающие из распределения субъекты РФ, в которых доля ВРП более трех раз превышает среднюю по стране.

**По услугам для юридических лиц в 2009 г. выявлен экстремум, определенный тем, что объем услуг остался прежним, а ВРП существенно уменьшился.

2014 г. являвшаяся «локомотивом» выручки. «Ценовые войны» сотовых операторов привели к тому, что после 2008 года услуга для населения стала все менее значимой, ее доля упала с 74 до 57 %, хотя и медленнее стала уменьшаться доля для юридических лиц – с 22 % до 13 %. За 2014– 2015 годы число БС в стране выросло в полтора раза, одновременно средняя выручка от одной БС упала в 1,9 раза до 1,71 млн руб. в год. Одновременно, в услугах сотовой связи6 в большей части субъектов уровень выручки значительно ниже среднего по стране. Поскольку услуга предоставляется с одного и того же технического устройства (базовой станции7), то фактически речь идет о недостаточном числе базовых станций (БС), размещенных в субъектах (до 2015 г.), или избытке и неправильном планировании мест их размещения (с 2015 г.). Кроме неправильного планирования мест размещения БС (рядом с ранее размещенными БС других операторов), стоит задача планирования там, где услуги недостаточно или ее нет. Необходимо менять методику расчета мест установки БС не только с учетом электромагнитной совместимости, но и экономических показателей – с учетом численности населения и его СДД. Для планирования числа БС разработан критерий расчета «выручка от БС как функционал СДД населения с учетом распределения СДД по группам доходов в каждом субъекте РФ».

Анализ экономической эффективности по итогам 2015 г. показал избыток порядка ста тысяч БС. Недополучение, уменьшение выручки при вводе в коммерческую эксплуатацию БС за последние два года вызвано в первую, основную очередь неправильным планированием мест размещения, и во-вторых, переизбытком при существующих доходах населения субъектов и существующем уровне потребления услуги. Не ведется учет перспектив увеличения числа БС в зависимости от экономической ситуации. Дополнительным фактором является неправильное формирование тарифных планов: минута голосового сотового трафика в значительной части субъектов РФ стоит в полтора-два раза дороже, чем в среднем по стране.

Операторы подвижной связи противостоят внедрением новых технологий 3G и 4G, позволяющих передавать большие объемы информации с большими скоростями и реализовывать через БС нового поколения услуги ДЭ-доступа в Интернет. Уровень предоставления услуги доступа в Интер- нет для мобильных пользователей с начала 2014 г. по начало 4 квартала 2016 г. вырос в 13 раз, но его доля в услуге ДЭ увеличилась с 7 до 10 %. Необходимо учитывать, что стоимость услуги доступа в Интернет для мобильных пользователей в зависимости от региона в 2–3 раза выше, чем для стационарных пользователей и доходы от мобильного Интернета по мере увеличения объемов предоставления услуги будут снижаться, приближаясь к стоимости стационарного доступа.

При правильном планировании мест размещения БС и возможном дополнительном перераспределении, увеличении числа БС суммарный эффект развития сферы предоставления услуги составит дополнительно не менее 36 млрд руб. в год (на конец 2015 г. неэффективно установлено более ста тысяч БС, каждая из которых при правильно выбранном месте должны приносить средний по региону доход; в примерно равных долях развитием могут заняться все операторы данной услуги).

Самой динамично развивающейся является услуга ДЭ 8. Для сравнения степени неравномерности цифрового неравенства предложены критерии «стоимость потребления 1 Гб « и «объем потребления».

Резкое снижение стоимости услуги ДЭ произошло после 2009 г.: в 2007 средняя цена составляла 300 руб./Гб, 2008 – 140 руб./Гб, 2009 – 46 руб./Гб; только начиная с 2010 г. стало возможным массовое предоставление услуги. Доходы от услуги растут (14 % в год) вдвое медленнее потребляемых объемов Интернет-трафика9 (30 % в год). На абсолютное значение доходов влияют объем потребления в субъекте (минимальные цены в Томской области при потреблении в 300 Гб/человека в год) и удаленность от международных центров. Чем дальше на восток и чем дальше от центральной магистрали «запад-восток» (СПб–Москва– Челябинск–Новосибирск–Хабаровск), тем больше затраты на внутримагистральную транспортную составляющую. Существенную долю играет стоимость доставки от магистральных направлений – таких линий связи сравнительно мало и они дорогие (в Чукотском АО, Магаданской обл., Республиках Тыва и Саха). В стране имеются следующие нюансы: трафика потребляется много и он дешевый (Карелия, Томская и Смоленская области), трафик сверхдорогой и его мало (Магаданской обл., Чукотский АО, Камчатский край), трафик существенно дорогой при средних уровнях потребления (ЯНАО, Республика Саха, Сахалинская обл.); дешевого трафика потребляется сравнительно мало (Омская и Липецкая области, Республика Чувашия).

Растет объем информации, переданной от/к абонентам при доступе в Интернет для мобильного трафика10. Сейчас он составляет в среднем по стране 10 % от всего объема потребления услуги доступа в Интернет. Это еще одно направление развития бизнеса, поскольку рост данной услуги 27 % в год по стране. Наибольшая доля услуги мобильного Интернета в Северо-Кавказском и Южном ФО.

За пять последних лет потребление Интернет-трафика возросло в среднем в 2,5 раза. Лидерами роста среди ФО являются Дальневосточный и Северо-Кавказский – в 10 раз, большая часть ФО – в 6 раз, Центральный ФО без Москвы и СевероЗападный ФО без Санкт-Петербурга – в 4 раза. Средняя стоимость потребления 1 Гб (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга) осталась на прежнем уровне; в большинстве ФО произошло снижение цены вдвое, в Северо-Кавказском – в 2,4, на Дальневосточном – в 3,3 раза.

Задача по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения была поставлена в Федеральном законе «О связи» от 3 февраля 2014 года № 9. Программа реализации предусматривает строительство линий связи до населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа в Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. Однако некорректно сформулирована задача устранения неравенства между городскими и сельскими жителями. Такое неравенство существует на уровне ФО, субъектов РФ, а не только отдельных населенных пунктов. На начало действия Федеральной программы цифровое неравенство между ФО в конце 2015 г. составляло трехкратное, а внутри ФО между субъектами РФ – четырехкратное. Существенным с точки экономики является вопрос стоимости. На безлимитный доступ в Интернет программой установлен социальный уровень тарифов – 45 рублей в месяц. Этой суммы будет достаточно для потребления 34 Гб/чел*год, такой уровень не был достигнут к действию Федеральной программы только на Чукотке и в Магаданской области, куда целевым использованием построена подводная линия связи. Важным элементом программы устранения цифрового неравенства являются дальнейшие специальные проекты по развитию услуг связи в труднодоступных регионах Кавказа: Дагестана, Ингушетии и Чеченской республики.

Существенные резервы по услуге ДЭ по сравнению со средним уровнем по стране в абсолютных цифрах дадут развитие дополнительно более 60 млрд руб./год; это резерв развития без учета среднестатистического роста потребления услуги.

Третьей по значимости с 2016 г. является услуга телефонии . Услуга включает разные виды, для каждого из которых определены свои правила и лицензии предоставления услуг (дальняя связь предоставляется для физических и юридических лиц в пропорции по выручке как 30 и 70 %11; местная телефонная связь (городская12 и сельская13)– 61 и 39 %, трафик это 100 % для юридических лиц14). Развитие массового внедрения услуг цифровой передачи речи (IP телефония) определили уход со стандартной дальней (междугородной, международной и внутризоновой) телефонной связи на услуги документальной электросвязи, а последующее развитие технологии (skipe, viber, whats up) определило дальнейший отток и со стандартной телефонии (и дальней и местной) и с услуги подвижной связи в услуги ДЭ.

В целом потребление услуги местной ТС характеризуется: для юридических лиц – уменьшением числа абонентских устройств (АУ) с уровнем спада в год в среднем по стране 1 % в городах (по ФО до 3 % в Уральском и Южном) и 2 % в сельской местности (по ФО до 4 % в Уральском и Центральном), для населения – спадом более 5 % в год в городской местности (по ФО более 7 % в Уральском и Сибирском) и 4 % для сельской местности (по ФО более 6 % в Дальневосточном и СевероЗападном). Спад стал постоянным в последние годы в связи с отказом от стационарных телефонных устройств и в такой же пропорции уменьшается и выручка. Отметим, что средняя статистическая стоимость минуты для юридических лиц в 2,2

раза выше, чем для населения в городе и в 1,5 раза – на селе. Спад объясняется и превышением стоимости минуты и местной15 и дальней16 телефонной связи над стоимостью минуты сотовой связи17 в два-три раза. Ценовые войны операторов подвижной связи привели к снижению стоимости голосового трафика ниже стоимости телефонной связи. В целом по РФ цена сотовой связи стала ниже цены местной ТС в 2014 г., хотя процесс дифференцированно по регионам начался значительно раньше. Исходя из распределения абонентских устройств в ряде субъектов страны существует необеспеченность в городской местности18; для АУ в сельской местности19 – существенно малый охват в ряде субъектов РФ (на уровне менее 40 % среднего уровня). Организация услуг для новых пользователей определит и рост услуг присоединения и пропуска трафика. Основную составляющую услуги телефонной связи ТС составляет услуга присоединения и пропуска трафика (71 % в услугах ТС для юридических лиц или 58 % от всех услуг ТС). Данная услуга подлежит регулированию: предельные цены на услуги присоединения и пропуска трафика регулируются приказами Федерального агентства связи, доля потребления/предоставления услуги квазипостоянна во времени. С 2015 г. стоимость услуги присоединения и пропуска трафика превысила стоимость услуг дальней ТС и местной ТС и рост выручки за услуги присоединения и трафика компенсирует спад выручки за услуги дальней и местной ТС.

Деградация услуг дальней и местной ТС определена появлением конкурентных услуг и тем, что содержание инженерной инфраструктуры (ли- нейно-кабельных сооружений, зданий и помещений местной и междугородной ТС) со временем только растет из-за их изношенности (старения), а прибыльность – падает. Альтернативой полному исчезновению услуги является предоставление пользователям физически по одному кабелю услуг широкополосного доступа: предоставляются одновременно конвергентные услуги типа Triple Play (высокоскоростной доступ в Интернет, кабельное телевидение и телефонная связь) или Quad Play (голос, данные, видео, мобильная связь) или Fixed Mobile Convergence (объединение фиксированной и мобильной связи). При этом необходимо регулирование цены на местный трафик не выше цены трафика подвижной связи и переход на стратегию эксплуатации по уровню надежности, позволяющую минимизировать расходы на эксплуатацию.

За счет продвижения услуги ТС в основном для юридических лиц возможен суммарный эффект до 10 млрд руб. в год за счет услуг местной телефонии и пропуска телефонного трафика в регионах (создание до 1 млн новых абонентов).

Услуги телерадиовещания (ТРВ) составляют сравнительно постоянную во времени долю и для населения и для юридических лиц. Потенциал развития услуги телевидения – за счет развития кабельных сетей (численность населения, имеющего возможность принимать телевизионную программу по кабельному телевидению составляет 36 %), так и за счет подключения домохозяйств по существующим сетям. По услуге телевидения общая численность пользователей платного телевидения по стране выросла за 2015 год на 11 %20. Быстрее всего клиентская база увеличивается в сегментах спутникового и кабельного (в том числе IP) телевидения. К концу 2016 года распределение домохозяйств по способу приёма ТВ каналов в регионах России стало следующим: цифровым эфирным приёмом охвачено от 10 до 15 % домовладений, кабельными аналоговыми и цифровыми телеканалами – от 35 до 45 %, спутниковым непосредственным вещанием – от 30 до 40 %, IPTV вещанием – от 5 до 10 % домовладений. Фактическая ситуация в стране характеризуется сравнительно малым числом подключенных платных абонентов телевидения, большим числом нелегитимных операторов (в кабельном сегменте) и бесплатных пользователей услуги (в спутниковом и эфирном сегментах), невзвешенными тарифами на услугу. Критерием экономического роста потребления услуги однозначно может быть «доля домохозяйств, имеющих возможность принимать телевизионные программы по кабельному телевиде- нию». Именно данный критерий позволяет определять число платных абонентов; подключение абонентов по эфирным или спутниковым каналам, минуя кабельные распределительные сети, неконтролируемо и не может быть корректно оценено на перспективу. На существующих линиях кабельного телевидения возможно экстенсивно дополнительно предоставлять услуги в Приволжском, Уральском, Сибирском и Южном ФО21, всего рост – на 60 % к существующему уровню в указанных регионах (суммарный эффект до 14 млрд. руб./год). Дальнейший рост услуги – развитие кабельных ТВ сетей. При этом пользователю может быть предоставлен любой трафик – цифровое ТВ, IP TV, спутниковые и наземные эфирные каналы непосредственно от оператора услуги.

Общие выводы. Сформулированы критерии для количественной оценки развития отрасли «Электросвязь» в целом и по каждой составляющей ее услуге.

Методология позволяет определить перечень и объемы услуг для развития в конкретных федеральных округах, субъектах РФ, районах.

Выполнена оценка экономического эффекта экстенсивного развития в субъектах, регионах. Возможен рост 160 млрд руб./год или 10 % выручки в отрасли.

Автор благодарит Департамент экономики и финансов Минсвязи РФ за предоставленную статистическую информацию, позволившую провести раздельный учет услуг населению и юридическим лицам.

Список литературы Критерии развития услуг электросвязи

- Кузовкова, Т.А. Анализ и прогнозирование развития инфокоммуникаций/Т.А. Кузовкова, Л.С. Тимошенко. -М.: Горячая линия -Телеком, 2009. -224 с.

- Становление информационного общества в условиях инновационного развития телекоммуникационных услуг/Д.В. Проскура, Н.В. Проскура, Н.А. Мурашова, Д.А. Зайцев. -Н. Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2013. -177 с.

- Кузовкова, Т.А. Методология и практика мониторинга инфокоммуникаций: монография/Т.А. Кузовкова, Н.Е. Зоря. -М.: ИД Медиа Паблишер, 2012. -260 с.

- Кузовкова Т.А. Научные основы экономики отрасли инфокоммуникаций: монография/Т.А. Кузовкова. -М.: ИД Медиа Паблишер, 2013. -245 с.

- Абилов, А.В. Закономерности развития регионального инфокоммуникационного комплекса/А.В. Абилов. -М.: Горячая линия -Телеком, 2008. -264 с.

- Макаров, В.В. Телекоммуникации России: состояние, тенденции и пути развития/В.В. Макаров. -М.: ИРИАС, 2007. -296 с.

- Менеджмент в телекоммуникациях/под ред. Н.П. Резниковой, Е.В. Деминой. -М.: Эко-Трендз, 2005. -392 с.

- Проскура, Н.В. Перспективы развития телекоммуникационного сектора в России. Отраслевая экономика/Н.В. Проскура, Д.В. Ефременко//Управление экономическими системами. -2013. -№ 12(60). -С. 1-39.

- Рекомендации по методике заполнения показателей, характеризующих бизнес-климат, человеческий капитал, государственное регулирование в сфере ИКТ (показатели БКР). Решение №39/3-СНГ. -М.: РСС, 2009. -39 с.

- Measuring the Information Society Recommendation ITU. -Geneva: International Telecommunication Union, 2013. -30 p.

- Михалькова, Е.М. Особенности проведения количественных и качественных маркетинговых исследований на рынке телекоммуникационных услуг/Е.М. Михалькова, Л.Т. Чугрина//Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. -2011. -Т. 1, № 2. -С. 313-316.

- Разроев, Э. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг/Э. Разроев. -СПб: Профессия, 2003. -356 с.

- Ларичкина, Д.А. Особенности развития отрасли телекоммуникационных услуг в России//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2015. -№ 5. -С. 473-477.

- Бороздина, Н.А. Тенденции развития российского рынка услуг мобильной связи/Н.А. Бороздина//Молодой ученый. -2015. -№ 39-1. -С. 1-7.