Крючный промысел села Безводное Нижегородской области

Автор: Филиппов Юрий Владимирович

Журнал: Культурологический журнал @cr-journal

Рубрика: Прикладная культурология

Статья в выпуске: 2 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается один из кустарных промыслов села Безводное Нижегородской области. Это промысел по изготовлению рыболовных крючков. С помощью письменных и этнографических источников раскрываются приемы изготовления крючков и пути их реализации.

Кустари, промыслы, рыболовные крючки, безводное, нижегородская ярмарка, нгиамз

Короткий адрес: https://sciup.org/170173693

IDR: 170173693 | DOI: 10.34685/HI.2020.54.12.004

Текст научной статьи Крючный промысел села Безводное Нижегородской области

Село Безводное Кстовского района Нижегородской области находится на правом берегу Волги и делится на две части – Верхнее Безводное и Нижнее Безводное. По некоторым косвенным данным время основания этого села относится к 1130 году [1]. Почвы села Безводное не являются плодородными, а наличие на территории этого населенного пункта нескольких оврагов создало такие метеорологические условия, благодаря которым в безводнинской округе выпадает

преимущественно меньше осадков, чем в других, расположенных рядом деревнях. Эти две причины повлияли на возникновение в Безводном большого количества промыслов, как то: вытягивание металлической проволоки, плетение металлической сетки разнокалиберных ячеек, изготовление решеток, цепей, крючков и петель для одежды, гвоздей, а также рыболовных крючков разных номеров.

Крючный промысел является, вероятно, наиболее древним, с одной стороны, а с другой, этот промысел просуществовал дольше всех вышеупомянутых. Крючки в Безводном перестали делать только в начале 2008 г. Последние изготовленные экземпляры безводнинских

крючков находятся в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (НГИАМЗ), а также у автора этой статьи, который наблюдал за работой последнего крючных дел мастера Крыженкова Сергея Ивановича.

С древнейших времен до середины XX в. безводнинские крючки использовались для рыбной ловли по всей Волге, а также на каспийских рыбных промыслах. Безводнинские кустари удовлетворяли нужды как рыбаков-промысловиков, так и любителей, так как изготавливали крючки различных «номеров». Также крючки еще и различались между собой по весу в фунтах тысячи штук.

Носили крючки названия, исходившие из их промышленного применения: «сомовники», «морские уды», «язевки», «щучьи жерлицы», «шашковые уды», «кованцы или белужники» [2]. Крючки для ловли некрупной рыбы назывались «волжские уды» и использовались в основном рыболовами-любителями. Расцвет безводнинского крючного промысла приходится на XVIII – начало XX вв., а в середине XX в. кустарно изготовленные крючки стали постепенно вытесняться заводскими. Это привело к падению спроса на изделия кустарей, исчезновению промысла и алкоголизации населения, оставшегося без работы (наблюдения автора). Вообще, крючным промыслом в Безводном занимались как кустари-одиночки, так и кустарные артели. В артелях существовало разделение труда, кустарь же все операции по изготовлению крючков производил в одиночку либо с помощником, который, как правило, являлся младшим близким родственником мастера.

Технология изготовления крючков была довольно проста. Вначале моток проволоки разрубался на определенной длины куски – так называемые «жеребья». «Жеребья» являлись заготовками для будущих крючков. Далее «жеребья» с одной стороны затачивались. Кустарь-одиночка

производил эту операцию на оселке, а в артели «жеребья» затачивали на водяном колесе, рабочая поверхность которого обтягивалась железной шиной. В середине XX в. данное приспособление было заменено заточным станком с электроприводом. После этого крючки «пинюгали», то есть снимали лишние заусенцы небольшими подпилками.

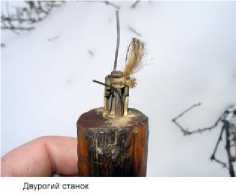

По окончании процесса «пинюгания» наступала наиболее ответственная часть работы. Заготовка попадала в руки мастеру, который посредством двурогого станка загибал крючок и при помощи острой железной «бабки» и молотка насекал на отточенной части бородку.

Далее с помощью железных круглогубцев на тупом конце крючка загибалась петелька, и крючок был практически готов. Правда, на концах крупных крючков петелька не загибалась, а конец просто расплющивался при помощи молотка и наковальни.

После этого наступал процесс «воронения». Делалось это следующим образом: крючки загружались в металлическую емкость, в которую также наливалось машинное масло, смешанное с сажей. После этого металлическая емкость с крючками ставилась в печь, которая затем протапливалась.

После того как печь остывала, крючки вынимались из емкости и были

готовы к употреблению.

Загиб ушка

Готовые крючки

Сбыт крючков производился разными путями. Часть из них сбывалась кустарями непосредственно на месте тем торговцам, которые приезжали в Безводное для сбыта сырья и скупки готовой продукции. Также крючки сбывались на Нижегородской и Безводнинской ярмарках. А некоторые кустари предпочитали самостоятельный сбыт крючков. Они покупали в селе Великий Враг лодку (знаменитую «великовражку»), нагружали ее крючками и сплавлялись вниз по течению Волги, торгуя своим товаром в прибрежных населенных пунктах.

Сплавлялись кустари, как правило, до г. Чебоксары. Там они продавали лодки, которые, к слову сказать, пользовались спросом во всем волжском бассейне. Также в Чебоксарах покупались гостинцы для домочадцев и хорошая одежда. После этого кустари возвращались в Безводное на пароходе.

В заключение можно упомянуть об одном интересном факте. В Безводном существовала династия потомственных крючкоделов Буклышевых. Автору статьи довелось несколько раз беседовать с последним представителем этой династии – Буклышевым Виктором Ивановичем. Он рассказывал, что когда в Безводное провели радио и начали транслировать различные передачи, то его отец, Буклышев Иван Васильевич, услышал по радио песни в исполнении С.Я.Лемешева и сразу полюбил этого певца. А однажды по радио транслировали интервью Лемешева, в котором тот упомянул о своем пристрастии к рыбной ловле. Иван Васильевич сразу сделал партию крючков разных номеров и отправил по почте в посылке с простым адресом: «г. Москва Лемешеву С.Я.» Посылка дошла и спустя некоторое время мастер получил ответ: «Большое спасибо, дорогой Иван Васильевич за крючки. Я буду ловить на них карасиков. Искренне Ваш С.Я. Лемешев». Автор статьи видел этот документ в доме Буклышевых, но, к сожалению, после смерти Виктора Ивановича дом был продан и документ утерялся. Также в доме Буклышевых хранился еще один документ, датируемый концом XIX вцвук. Там было написано следующее: «Милостивый государь Василий Петрович! Вы мне должны вернуть один рубль семьдесят пять копеек за неисполненную партию крючков. А если не хотите этого сделать, так Бог с Вами». Этот документ также не сохранился.

Список литературы Крючный промысел села Безводное Нижегородской области

- Нижегородский сборник / под ред А.С. Гациского. Т. 7. - Нижний Новгород, 1892. - С. 338.

- Сабанеев Л.П. Рыбы России: Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб. Т. 2. Изд. 2-ое. - Москва, 1892. - С. 418.