Круговорот железа в малых разнотипных озерах Самарской Луки

Автор: Шерышева Н.Г.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цикл железа в малых разнотипных озерах Самарской Луки имеет следующие общие стадии: 1 - поступление в водоем, 2 - осаждение в ил, 3 - восстановление в иле до закисных соединений, 4 - диффундирование восстановленных соединений железа из ила в водную толщу. Далее в глубоководных стратифицированных озерах происходит накопление восстановленных соединений железа в бескислородных придонных слоях, в мелководных - их окисление на границе «вода - дно». Показано, что в мелководных озерах происходит более быстрая смена двух- и трехвалентных форм железа по сравнению с глубоководными озерами. На интенсивность круговорота железа в водоемах значимое влияние оказывают абиотические факторы: мелководность, температура, содержание гумусовых веществ и карбонатов.

Малые озера, круговорот железа, абиотические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/148315307

IDR: 148315307 | УДК: 556.55:546.72 | DOI: 10.24411/2073-1035-2020-10350

Текст научной статьи Круговорот железа в малых разнотипных озерах Самарской Луки

Железо в водных экосистемах в значительной мере определяет интенсивность протекания многих биологических процессов. Важность этого металла обусловлена его особенностями, которые позволяют образовывать большое количество жизненно необходимых Fe-соединений для жизнедеятельности различных групп гидробионтов. Железосодержащие соединения участвуют в метаболиче-

ских процессах первостепенного значения для развития микроорганизмов.

Железо выполняет функцию энергетического центра в окислительновосстановительных реакциях в природе. Неорганические восстановленные и окисленные соединения железа выступают в качестве доноров или акцепторов электронов в важнейших энергетических процессах в природных экосистемах [1]. Дыхание бактерий в отсутствие кислорода с переносом электронов на железо в качестве акцептора называется «диссимиляционным железовосстановлением». Во многих водных экосистемах диссимиляционная Fe(III) редукция является доминирующим метаболическим процессом, сопряженным с минерализацией органического вещества [1, 2]. Благодаря работам Лавли, Филипса, Джонса, Лонергана и других исследователей было установлено, что диссимиляционная редукции Fe(III) является основой глобальных биологических процессов, таких как анаэробное разложение органического вещества; деструкция в почвах сложноокисляемых загрязнителей, в том числе ароматических углеводородов; восстановление тяжелых металлов. Согласно гипотезе Микаэля Рассела, зарождение жизни на Земле было связано с получением энергии из реакции восстановления Н2 + Fe(III) [3].

Железо в озерах . Железо включают в группу биогенных элементов состава природных вод, поскольку оно является важным элементом для жизнедеятельности микроорганизмов, водорослей, высших водных растений и многих других гидробионтов. Погруженные и прибрежные макрофиты, планктонные организмы являются накопителями железа [4] и в период массового развития могут существенно снижать уровень железа в воде [5].

Особенностью железа является его способность изменять свои свойства под воздействием внешних факторов водной среды: рН, Eh, содержание растворенного кислорода, двуокиси углерода, сероводорода, органических, в том числе гумусовых веществ, микрофлоры водоема и др. Наибольшее значение для железа имеют рН, Eh и состав органического вещества [6]. В природных условиях железо способно реализовать свое химическое сродство к углероду (с образованием карбонатов), к фосфору (фосфатов), к сере и кремнию (сульфатов, сульфидов, силикатов [7]; в зависимости от внешних условий изменяет концентрацию в воде, валентное состояние и формы соединений.

Окислительно-восстановительные условия. В зависимости от окислительновосстановительного потенциала (Eh) природных вод железо проявляет характерные для него степени окисления +2 и +3. В озерах наиболее распространены соединения трехвалентного железа. Железо(II) обнаруживается, в основном, в водах с низкими значениями Eh (воды гиполимниона евтрофных озер, поверхностные слои донные отложения, некоторые грунтовые воды и др.). Восстановление железа происходит при окислительновосстановительном потенциале Eh ниже 200– 300 мВ [7, 8].

Активная реакция среды (водородный показатель рН). Известно, что трехвалентное железо очень чувствительно к активной реакции среды (рН) и оказывается устойчивым в растворе при очень низком рН, равном 2–3. При повышении рН вероятность гидролиза солей трехвалентного железа резко возрастает, при рН = 2,5–4,5 оно выпадает в осадок Fe(OH)3. Получающиеся при этом мицеллы Fe(OH)3 коагулируют, благодаря чему в истинно растворенном состоянии удерживается лишь малое количество железа. В зависимости от аниона полное выпадение железа происходит при несколько меняющемся рН, но не выше, чем при 5,5. Значительно устойчивее Fe3+ становится тогда, когда одновременно присутствуют коллоидные растворы SiO2 и соли гумусовых кислот. Особенно велико стабилизирующее действие гумусовых кислот, являющихся главным условием миграций Fe3+ в природных водах. Объясняется это тем, что гумусовые вещества не только непосредственно являются защитными коллоидами, но и способны вступать в химические соединения с Fe3+, образуя стойкие комплексные железоорганические соединения [6, 9].

Двухвалентное железо менее чувствительно к величине рН, но наиболее устойчиво в кислой или нейтральной среде. Насыщение воды кислородом приводит к сравнительно быстрому окислению Fe(II) до Fe(III). Нейтральные и кислые растворы могут содержать высокие концентрации закисного железа. В щелочной среде ионы закисного железа осаждаются в виде гидроокисей, карбонатов, силикатов или сульфидов [10].

Органическое вещество природных вод, в том числе и гумусовое, также связывает восстановленную форму железа либо за счет комплексообразования, либо за счет их действия как восстановителей [11, 12]. Железо связывают и другие органические соединения, в частности, пигменты и липиды. Так, весьма прочные соединения образуются за счет ком-плекообразования железа с сидерофорами – органическими веществами, продуцируемыми бактериями и сине-зелеными водорослями [13].

При отсутствии ощутимых количеств органического вещества ионы Fe2+ быстро окисляются растворенным кислородом до Fe3+, осаждаются в виде Fe(OH)3 и удаляются из системы (осаждается). При значительном содержании в воде органических соединений реакция комплексообразования с ионами Fe2+ может конкурировать с реакцией окисления. Доля закомплексованного или окисленного железа зависит от рН и количественного и качественного состава растворенного органического вещества. Окисление закомплексованного Fe2+ происходит медленно, в течение нескольких дней с образованием соответствующих комплексов Fe3+.

Кислотность среды является фактором, определяющим соотношение между Fe3+, закомплексованным органическим веществом, восстановленным органическими соединениями или связанным гидроксил-ионами.

Цветность – показатель количества водного гумуса, соединения которого поддерживают устойчивость коллоидной формы существования железа в природных водах [6]. Причиной высокой цветности может быть также большое количество в озерах листового опада, а также высокие концентрации железа в воде. Гуминовое органическое вещество стабилизирует как окисленную, так и восстановленную форму железа [12]. В природе железо-органические и железо- лигнопротеиновые комплексы с гуминовым веществом очень распространены. В торфяных и болотных водах они сообщают железу известную устойчивость [4]. Гуминовые вещества имеют в своем составе множество функциональных групп: карбоксильных, карбонильных, фенольных гидроксилов, во взаимодействии с которыми формируются металлические комплексы, большей частью нерастворимые в воде [4]. В некоторых случаях, возрастание цветности в гиполимнионе может происходить за счет окисления двухвалентного железа, выделяющегося из грунта [9]. В мелководных и стратифицированных водоемах, гумифицированных озерах благодаря свойствам гуминово- и фульвокислотам происходит реокисление Fe(III) , что является важным механизмом восполнения пула реакционноспособного Fe(III) в экосистемах [9, 13].

Формы железа. В природных водах железо мигрирует в форме взвешенных частиц и в форме железоорганических комплексов [7]. Основные формы железа представлены: а) ионной Fe3+ и Fe2+; б) бикарбонатной Fe(HCO 3 ) 2 ; в) железоорганическими соединениями и коллоидами; г) сульфатной FeSO4. Двухвалентное железо легко мигрирует в кислых водах, слабее в нейтральных и щелочных. Во взвешенном веществе железо мигрирует в двух формах: органической и минеральной [14]. Органическая часть взвеси, состоящая из живого и находящегося на разных стадиях разложения фито- и зоопланктона и бесформенного детрита, содержит органически связанное железо в клетках организмов. Минеральная часть представлена обломочным материалом (железом, входящим в состав пород и минералов), в основном силикатами и оки- 9

сями (гидрогетит и др.) и реакционноспособным железом, в основном (до 90%) трехвалентным в виде гидрогетита различной степени гидратации, аморфной гидроокиси и легкорастворимого окисного железа. Формы миграции железа меняются посезонно: в период весеннего половодья преобладают взвешенные соединения железа, в межень большую роль в переносе железа играет органическое вещество.

Содержание железа в воде озер различного типа подвержено значительным колебаниям. Большие количества железа содержит поверхностная вода ацидотрофных озер – от 0,2 до 19,2 мг/л [10]. В дистрофных водоемах, где железо может находиться в виде гуматов, поверхностная вода содержит 0,05–2,5 мг/л, в эпилимнионе евтрофных озер концентрация железа не превышает 0,2–0,3 мг/л, а в олиготрофных озерах оно часто не обнаруживается [10].

В донных отложениях валовое железо содержит обломочную и реакционноспособную формы. Первая поступает в донные отложения только в составе взвеси и сохраняет формы соединений пород водосбора. Реакционноспособное железо поступает в виде взвеси и в виде растворов, в зависимости от физикохимических условий меняет формы соединений и валентное состояние [15]. Широко представлено окисное железо, входящее в состав пород в форме магнетита, гематита, ильменита, лимонита, глауконита и др. Восстановленное железо наиболее распространено в форме минеральных соединений – вивианита, сидерита, пирита. В жидкой фазе окисленных донных отложений железо присутствует главным образом в форме коллоидов; закисное железо в иловом растворе до 70–100% образует с органическим веществом комплексы, которые препятствует выводу ионов из раствора [16].

Вода выщелачивает из минералов окисное и закисное железо. Этому способствуют растворенные в воде кислоты, главным образом, углекислота. Такую же роль играют органические кислоты – гуминовая, масляная, пропионовая, муравьиная, молочная, уксусная, лимонная, винная, валериановая; неорганические кислоты фосфорная и кремневые могут создавать весьма устойчивые окисножелезистые растворы [17].

Согласно микрозональному строению илов, в грунтах на всех глубинах идет отложение гидрата железа периодами, совпадающими с годовыми [18]. Концентрация железа в виде микрозон происходит в результате вторичных процессов уже в иловых отложениях.

В разных природных средах, включая донные отложения водоемов, соединения Fe выступают важным переносчиком электронов, создавая своеобразное «редокс-колесо» и вовлекая в круговорот органические соединения С, N, P, а также О 2 и микроэлементы. Процессы окисления Fe(II) происходят и в анаэробных условиях [19]. Чисто химическое окисление Fe(II) в отложениях встречается редко. «Редокс-колесо» существует, в первую очередь благодаря жизнедеятельности микроорганизмов, которые обеспечивают как восстановление, так и окисление соединений железа даже в анаэробных условиях. Основным энергетическим материалом считается легкогидролизуемое органическое вещество.

Цель данной работы – изучение круговорота железа в малых разнотипных озерах Самарской Луки, выявление абиотических показателей, влияющих на интенсивность перехода двух- и трехвалентых форм железа в экосистеме малых озер.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Район исследования. Озера Золотенка, Серебрянка, Харовое, Ужиное, Бездонное и Малое Карстовое расположены в центральном районе Самарской Луки, озера Подгорское, Клюквенное, Лизинка и Большое Шелехмет-ское – в юго-восточном (рис.1).

Отбор проб грунта производили с помощью трубчатого стратометра. Сразу после извлечения грунтов в грунтовой колонке измеряли значения температуры, активной реакции среды (рН) и окислительновосстановительного потенциала (Eh) при помощи термометра и полевого милливольтметра рН -5123. Тип донных отложений определяли по: [10]. Концентрацию Fe(II) в илах определяли феррозиновым методом спектрофотометрически [20]. Для оценки степени подвижности железа нами введен показатель, определяемый как отношение содержания общего железа в воде к содержанию общего железа в иле, выраженный в процентах (СFe вода /СFe ил , %). Показатель характеризует уровень связанного илами железа и уровень железа, находящегося в воде в растворимом или взвешенном состоянии.

Рис. 1. Схема расположения озер на территории Самарской Луки:

I – карстовая возвышенность; II – надпойменная терраса; III – пойма

РЕЗУЛЬТАТЫ

Донные отложения исследованных водоемов представляют собой озерные илы, разнообразные по цвету, макро- и микроструктуре

(табл. 1). В соответствии с классификацией [10] озерные илы выделены нами в четыре типа: диатомовый, детритный, глинистый и торфянистый. Физико-химическая характери- стика озерных илов представлена в работе [21].

Илы значительно различались по уровню реакционноспособного железа (табл. 2). Максимальные концентрации общего железа определены в озерах Серебрянка, Золотенка, Малое Карстовое и

Харовое (3,87–4,1 мг Fe/10 г сырого ила), минимальная – в озере Ужиное (1,08 мг Fe/10 г). В илах более глубоководных озер и мелководных озер Серебрянка, М. Карстовое и Харовое определены максимальные уровни двухвалентного железа в илах (3,02–3,84 мг Fe/10 г).

Таблица 1

Физико-химические показатели и характеристика илов озер Самарской Луки

|

Озеро |

Н, м |

Т, ° С |

рН |

rH 2 2 |

Тип ила |

Характеристика ила |

|

Карстовые озера |

||||||

|

Золотенка1 |

1,0 |

21,5 |

5,7 |

8 |

песчанистодиатомовый |

диатомеи, рыхлые железистые образования с подстилающим черным илом и белым песком |

|

Серебрянка |

0,9 |

24,5 |

6,1 |

14 |

детритный |

мягкий тонкий светло-серый ил |

|

Бездонное |

8,0 |

12,0 |

5,8 |

13 |

детритный |

коричневый детритный ил из по-луразложившейся ряски |

|

М. Карстовое |

3,8 |

11,0 |

5,9 |

12 |

глинистый |

коричневая мелкоалевритовая глина |

|

Жестководные озера возвышенности |

||||||

|

Харовое |

1,6 |

17,5 |

6,7 |

8 |

детритный |

тонкий голубовато-серый маслянистый ил |

|

Ужиное |

1,0 |

16,5 |

6,8 |

15 |

глинистый |

серая мелкоалевритовая глина с фрагментами почвы |

|

Подгорское |

2,6 |

18,5 |

7,0 |

16 |

детритный |

черный, тонкий маслянистый ил |

|

Террасные озера |

||||||

|

Клюквенное |

1,2 |

22,1 |

6,3 |

14 |

торфянистый |

мягкий коричневый ил, с многочисленными остатками водной растительности |

|

Лизинка |

0,6 |

30,0 |

6,1 |

14 |

торфянистый |

коричневый ил с обильным зообентосом и остатками водной растительности |

|

Пойменные озера |

||||||

|

Б. Шелехметское |

6,0 |

12,5 |

7,1 |

12 |

детритный |

маслянистый черный ил с интенсивным запахом нефтепродуктов. |

Примечание : 1 – мелководье озера Золотенка, 2 – показатель окислительно-восстановительного потенциала, выраженный в rH 2 , объединяющий в себе Eh и рН [22]. Анаэробные условия соответствуют 0 < rH 2 > 12-13, микроаэрофильные – 12-13 < rH 2 > 18-20, аэробные - rH 2 > 20

Таблица 2

Концентрации железа, показатели процесса железовосстаноления в илах и трофический статус озер Самарской Луки

|

Озера |

Fe, мг/10 г сырого ила |

Fe(III) в иле, % |

С Feвода/ С Fe ил, % |

V Fe -101, мг/г · сут. |

Fe(II)-102, мг/л |

Трофический статус3 |

|

|

e общее |

Fе(II) |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

Мелководные озера с окрашенно й (гумифицир ованной) водой

|

Клюквенное |

1,81 |

1,06 |

41,44 |

1,27 |

1,31 |

64,80 |

гиперэвтрофный |

|

Лизинка |

1,25 |

0,75 |

40,00 |

2,19 |

1,27 |

56,02 |

эвтрофный |

|

Серебрянка |

4,10 |

3,02 |

26,34 |

0,70 |

1,26 |

62,80 |

эвтрофный |

|

Золотенка |

4,00 |

2,24 |

44,00 |

1,10 |

1,23 |

54,53 |

мезо-трофный |

|

Средняя ± довери- |

2,79 ± |

1,77 ± |

37,95 ± |

1,32 ± |

1,27 ± |

59,54 ± |

|

|

тельный интервал |

1,44 |

1,03 |

7,75 |

0,62 |

0,03 |

4,93 |

– |

Мелководные озера с бесцветной водой

Окончание таблицы 2

|

1 1 2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

Харовое |

3,87 |

3,07 |

20,67 |

0,29 |

0,99 |

52,80 |

мезо-трофный |

|

Ужиное |

1,08 |

0,92 |

14,81 |

0,09 |

0,45 |

23,80 |

мезо-трофный |

|

Средняя ± доверительный интервал |

2,48 ± 2,73 |

2,00 ± 2,11 |

17,74 ± 5,74 |

0,19 ± 0,20 |

0,72 ± 0,53 |

38,30 ± 28,42 |

– |

Глубоководные озера с бесцветной водой

|

Бездонное |

2,85 |

2,59 |

9,13 |

1,03 |

0,98 |

46,60 |

эвтрофный |

|

М. Карстовое |

3,93 |

3,84 |

2,29 |

0,79 |

0,84 |

47,01 |

гиперэвтрофный |

|

Б. Шелехметское |

2,92 |

2,61 |

10,62 |

0,09 |

0,90 |

48,61 |

эвтрофный |

|

Подгорское |

2,82 |

2,36 |

16,32 |

0,13 |

0,97 |

47,20 |

гиперэвтрофный |

|

Средняя ± доверительный интервал |

3,13 ± 0,52 |

2,85 ± 0,66 |

9,59 ± 5,65 |

0,51 ± 0,46 |

0,92 ± 0,06 |

47,36 ± 0,86 |

– |

Примечание : 1 – V Fe -10 – скорость железоредукции в илах в течение 10 суток в эксперименте; 2 – Fe(II)-10, мг/л – концентрация железа в среде, восстановленного илами в течение 10 суток в эксперименте; 3 – трофический статус водоемов Самарской Луки, определенный на основе среднего индекса трофического состояния и шкалы трофности [21].

По среднестатистическим данным для мелководных озер (Клюквенное, Лизинка, Серебрянка) по сравнению с более глубоководными водоемами (Бездонное, М. Карстовое, Б. Шелехметское, Подгорское) характерно более высокое процентное содержание Fe(III) в илах, процентное соотношение концентрации общего железа, концентрации восстановленного железа в среде и максимальные скорости восстановления железа в илах (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Изучению железа в озерах посвящено много работ [10, 13, 16, 19, 23, 24]. На основе анализа результатов исследований авторов, в водоемах разной трофности схема круговорота железа имеет следующие общие стадии: 1 – поступление в водоем, 2 – осаждение в ил, 3 – восстановление в иле до закисных соединений [10].

Стадия 1: железо поступает в водоем со склоновым стоком с водосборной площади в окисленном состоянии в виде растворенных солей или взвесей и в виде растворимых закисных соединений или гуматов. Стадия 2: весной после вскрытия озера и обогащения воды кислородом во время циркуляции, соединения закисного железа начинают окисляться и выпадать в виде гидрата окиси, обо- гащая железом поверхностные слои ила. Стадия 3: попав в грунт, железо переходит в восстановленную форму. При этом одна часть железа поглощается иловыми отложениями, а другая – образует растворимые закисные соли фосфорной кислоты, либо, что чаще, гидрокарбонаты железа. В этом непрерывном обмене железом между грунтом и водой участвует верхний слой ила толщиной приблизительно в 25 см. Наиболее активными соединениями железа, участвующими в круговороте железа между придонной водой и донными отложениями являются фосфаты, карбонаты и гидроксиды железа.

Далее существенное различие в дальнейшей судьбе продуктов железа проявляется уже в зависимости от типа водоема, главным образом от его трофического статуса [10]. Так, в олиготрофных водоемах гидрокарбонаты восстановленного железа начинают диффундировать к поверхности ила и при соприкосновении со слоями воды, насыщенными кислородом, окисляются железобактериями с образованием микрозон, обогащенных окисными соединениями железа. При захоронении этих микрозон терригенными осадками окисные соединения железа восстанавливаются за счет жизнедеятельности железоредуцирующих бактерий. В результате эти соединения вновь становятся подвижными, диффундиру- ют к поверхности ила и вновь окисляются за счет деятельности железобактерий.

В мезотрофных, евтрофных и гиперев-трофных озерах образовавшиеся в илах фосфаты и гидрокарбонаты закисного железа в период летней стратификации дифффунди-руют из ила в бескислородные придонные слои, где накапливаются. В периоды циркуляции они выносятся в водную толщу озера, где подвергаются быстрому вторичному окислению. При этом образуются фосфаты трехвалентного железа, гидроокиси или карбонаты, которые осаждаются и поступают в донные отложения. На этом заканчивается круговорот железа в мезотрофных и евтроф-ных озерах.

Осенью, когда под влиянием охлаждения восстанавливается вертикальная циркуляция, вода обогащается кислородом и железо вновь выпадает из водной массы в осадок. При зимней стагнации повторяется тот же процесс, что и летом.

В водоемах различного типа летняя стратификация железа связана с распределением кислорода и кислотностью воды. В ультрао-лиготрофных озерах железо в толще воды распределено равномерно. В большинстве олиготрофных озер непосредственно над дном имеется тонкий слой воды, в котором при падении кислорода содержание железа повышается. Соответственно, в поверхностном слое ила происходит накопление железа. В евтрофных и дистрофных озерах неравномерность (стратификация) распределения железа в толще воды всегда хорошо выражена. В ацидотрофных же озерах стратификации железа не наблюдается, даже при наличии анаэробных условий у дна. В меромиктических озерах, где слои гиполимниона имеют больший удельный вес и кислород отсутствует, а полная циркуляция захватывает лишь верхние слои воды, концентрация железа в придонной воде может достигать значительных величин.

Из приведенных выше сведений авторов следует, что основными факторами в круговороте железа в водоемах являются троф-ность, распределение кислорода и кислотность воды.

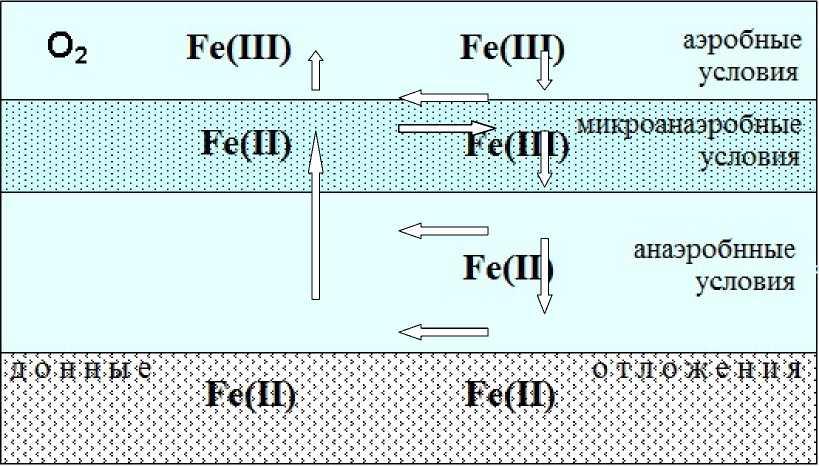

Исследованные нами озера имеют мезо-трофный – гиперэвтрофный трофический статус [21]. Следовательно, для эвтрофных – гиперэвтрофных стратифицированных озер Самарской Луки характерны следующие стадии круговорота железа: 1 – поступление в водоем, 2 – осаждение в ил, 3 – восстановление в иле до закисных соединений, 4 – диффундирование восстановленных соединений железа из ила в водную толщу, 5 – накопление восстановленных соединений железа в бескислородных придонных слоях (рис. 2).

Рис. 2. Схема круговорота железа в озерах Самарской Луки с глубинами от 2,5 м до 8 м

что окисление железа начинается в воде на границе с металимнионом, куда проникает кислород и создаются микроаэробные условия. Здесь же, в металимнионе, происходит и окисление определенных форм трехвалентного железа. Максимально активно окисление восстановленных форм железа происходит в 13

Данная схема осуществляется в более глубоководных стратифицированных озерах Бездонное, М. Карстовое, Б. Шелехметское, Подгорское с глубинами 2,5–8 м. Восстановленное железо выходит из грунта и поступает в водную толщу – анаэробный гиполимнион и затем в металимнион. Следует подчеркнуть, верхних слоях воды, обогащенных кислородом (рис. 2).

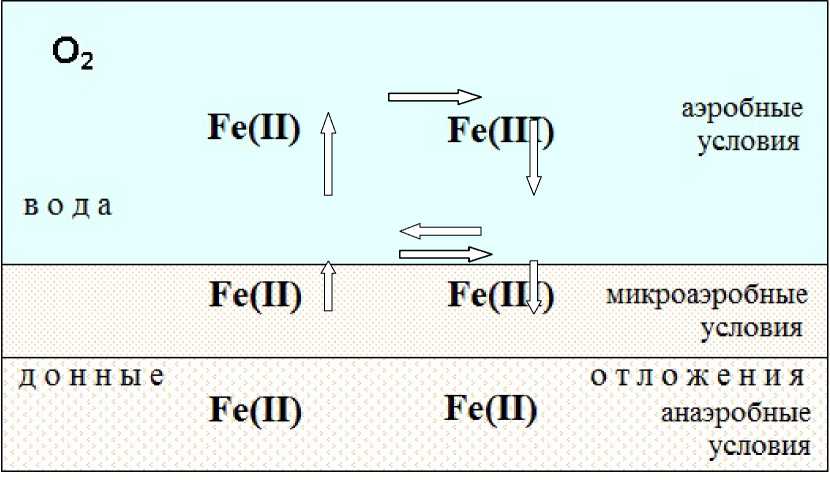

В мелководных озерах с глубинами менее 2-х метров (Клюквенное, Лизинка, Серебрянка, Харовое, Ужиное, мелководье озера Золо-тенка) во всей толще воды формируются окислительные условия. В придонном слое воды могут создаваться микроаэробные условия. Восстановленное в анаэробных илах железо поступает в воду и окисляется уже на поверхности дна и в придонных водных слоях (рис. 3). Переход железа из двухвалентного состояние в трехвалентное начинается на границе «придонная вода – дно». Активное окисление трехвалентного железа происходит в вышележащей толще воды с окислительными условиями. Далее соединения трехвалентного железа оседают и переходят в восстановленные двухвалентные формы на границе «вода – дно» и в донных отложениях. Таким образом, в мелкодонных озерах круговорот железа имеет следующие стадии: 1 – поступление в водоем, 2 – осаждение в ил, 3 – восстановление в иле до закисных соединений, 4 – диффундирование восстановленных соединений железа из ила в водную толщу, 5 – окисление восстановленных соединений железа на поверхности донных отложений и в водной толще.

Рис. 3 . Схема круговорота железа в мелководных озерах Самарской Луки с глубинами менее двух метров.

Мелководные озера также имеют эвтрофный – гиперэвтрофный статус, как и глубокие стратифицированные озера. Но благодаря небольшим глубинам, способствующим перемешиванию кислорода во всей толще водных слоях, в них формируется стадия окисления восстановленных соединений железа.

Кроме того, анализ показателей, характеризующих интенсивность процесса Fe(II)-восстановления, позволяет предположить, что в мелководных озерах Клюквенное, Лизинка, Серебрянка и в прибрежье оз. Золотенка формируется более быстрый цикл круговорота железа по сравнению с глубоководными озерами озерами Бездонное, М. Карстовое, Б. Шелехметское, Подгорское. Так, средние скорость железовосстановления в илах V Fe -10 мелководных озер составила 1,27 ± 0,03 мг/г·сут, в илах глубоководных озер – 0,92 ± 0,06 мг/г·сут, степень подвижности железа –

1,32 ± 0,62% и 0,51 ± 0,46%, концентрация восстановленного илами железа – 59,54 ± 4,93 мг/л и 47,36 ± 0,86 мг/л, соответственно (табл. 2). Следовательно, в мелководных озерах происходит более интенсивный круговорот железа, по сравнению с глубоководными стратифицированными озерами.

Обращает на себя внимание факт, что в мелководных озерах Харовое и Ужиное с карбонатными илами [21], регистрируются минимальные значения показателей интенсивности круговорота железа (табл. 2). Это может быть обусловлено нерастворимостью карбонатных форм железа, которые сорбируются донными отложениями. Подтверждением этого является установленные нами достоверные (при р < 0,05) обратные корреляции между содержанием гидрокарбонатов и скоростью железоредукции в илах (R = -0,75), степенью подвижности железа (R = -0,73) и содержани- ем общего железа в придонной воде (R = -0,69) [21].

В илах озер с гумифицированной водой железо подвижнее, как следует из показателей железовосстановления, чем в карбонатных илах (табл. 2). В торфянистых илах озер Клюквенное и Лизинка, отличительной особенностью которых является высокое содержание гумусового вещества, скорость железо-восстановления и степень подвижности железа максимальны (табл. 2). Это объясняется тем, что торфянистые илы обогащены ароматическими, хиноидными структурами, обуславливающими их высокую восстановительную активность. «Процесс окисления вещества в обогащенных торфом донных отложениях озер Клюквенное и Лизинка протекает с восстановлением ароматических компонентов гумуса и последующим переносом электронов на Fe(III). Высокая скорость реокисления восстановленного железа в мелководных озерах, обусловленная влиянием ряда факторов, приводит к быстрому восполнению пула Fe(III), что значительно ускоряет процесс Fe(Ш) редукции» [13, с. 150]. Кроме того нами обнаружено, что цветность (как косвенный показатель содержания гумуса в воде) положительно коррелирует со скоростью железоре-дукции в илах (R = +0,73) и степенью подвижности железа (R = +0,87). Отметим, что одним из факторов, увеличивающих скорость железоредукции является температура (R = +0,66; р < 0,05 ).

Рентгенофазовым анализом установлено, что одной из форм восстановленного железами в илах озера Серебрянка является фосфат двухвалентного железа – минерал вивианит Fe 3 (PO 4 ) 2 × 8H 2 O [25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Круговорот железа в малых разнотипных озерах Самарской Луки имеет следующие общие стадии: 1 – поступление в водоем, 2 – осаждение в ил, 3 – восстановление в иле до закисных соединений, 4 – диффундирование восстановленных соединений железа из ила в водную толщу. Далее в глубоководных стратифицированных озерах Бездонное, М. Карстовое, Б. Шелехметское, Подгорское происходит накопление восстановленных соединений железа в бескислородных придонных слоях. В мелководных озерах Клюквенное, Лизинка, Серебрянка, Харовое, Ужиное и в прибрежье оз. Золотенка осуществляется окисление восстановленных соединений железа на границе «вода – дно». В микроаэроб-ных условиях процессы восстановления и 15

окисления железа протекают одновременно. Нами показано, что в мелководных озерах интенсивность круговорота железа значительно выше по сравнению с глубоководными стратифицированными озерами. Мелковод-ность обеспечивает быстрый переход железа из двух- в трехвалентное состояние на поверхности донных отложений и в толще воды. Выявлены факторы, влияющие на интенсивность протекания цикла железа: мелковод-ность, температура, содержание гумусовое вещества и карбонатов. Выявлены показатели, с помощью которых можно оценить интенсивность круговорота железа в экосистеме малых озер: скорость железоредукции в илах, степень подвижности железа, процентное содержание трехвалентного железа в иле.

Список литературы Круговорот железа в малых разнотипных озерах Самарской Луки

- Lovley D.R. Microbial oxidation of organic matter coupled to the reduction of the Fe(III) and Mn(IV) oxides // Catena. 1992. V. 21. P. 101-114.

- Lovley D.R. Dissimilatory Fe(III) and Mn(IV) reduction // Microbiology Reviews. 1991. V. 55. P. 259-287.

- Lovley D.R. Dissimilatory metal reduction: from Early Life to Bioremediation // ASM New. 2002. V. 68. P. 231-237.

- Илялетдинов А.Н. Микробиологические превращения металлов. Алма-Ата: Наука, 1984. 268 с.

- Косов В.И., Косова И.В. Экология озера Селигер. Тверь: Изд. дом «Булат», 2001. 344 с.

- Линник П.Н., Набиванец Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 270 с.

- Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. М.: Высш. шк., 2002. 334 с.

- Boström B., Jansson M., Forsberg C. Phosphorus release from lake sediments // Archiv für Hydrobiologie. Ergebnisse der Limnologie. 1982. Bd. 18. P. 5-59.

- Хатчинсон Д.Э. Лимнология. М.: Прогресс, 1969. 592 с.

- Кузнецов С.И. Микрофлора озер и ее геохимическая деятельность. Л.: Наука, 1970. 440 с.

- Miles C.J., Brezonik P.L. Oxygen consumption in humic-colored waters by a photochemical ferrous-ferric catalytic cycle // Environmental Science &ogzTechnol. 1981. V. 15, № 9. P. 1089-1095.

- Страхов Н.М. Избранные труды. Проблемы осадочного рудообразования. М.: Наука, 1986. С. 218-219, 288-290.

- Потехина Ж.С. Метаболизм Fe(III) восстанавливающих бактерий. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2006. 225 с.

- Степанова И.К. Определение железа в минеральной составляющей взвесей // Биология внутренних вод: Информ. бюл. 1982. № 53. С. 7174.

- Лазо Ф.И. Закономерности распределения реакционноспособного железа в осадках Байкала (мелководье северной оконечности) // Круговорот вещества и энергии в водоемах. Гидрохимия и донные отложения. Вып. 5. Иркутск: СО АН СССР, 1981. С. 80-82.

- Гранина Л.З. Ранний диагенез донных осадков озера Байкал. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2008. 160 с.

- Калиненко В.О. О железобактериях в «бесжелезистых водах» // Микробиология. 1946. Т. 15, вып. 1. С. 31-41.

- Перфильев Б.В. Микрозональное строение иловых озерных отложений и методы его исследования. М.; Л.: Наука, 1972. 216 с.

- Мартынова М.В. Донные отложения как составляющая лимнических экосистем. М.: Наука, 2010. 243 с.

- Lovley, D.R., Phillips, E.J.P. Organic matter mineralization with reduction of ferric iron in anaerobic sediments // Applied Environmental Microbiology. 1986. V. 51. P. 683-689.

- Жариков В.В., Горбунов М.Ю., Уман-ская М.В., Быкова С.В., Шерышева Н.Г. Экология сообществ бактерий и свободноживущих инфузорий малых водоемов Самарской Луки / под ред. д.б.н. В.В. Жарикова. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. С. 145-154.

- Романенко В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах. Л.: Наука, 1985. 295 с.

- Верховцева Н.В. Трансформация соединений железа гетеротрофными бактериями: Дис. ... д-ра биол. наук. М., 1993. 322 с.

- Пиневич А.В. Микробиология железа и марганца. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2005. 374 с.

- Шерышева Н.Г., Осипов Г.А. Трансформация структуры микробного сообщества в восстановительном процессе в донных отложениях озера Серебрянка (Самарская Лука) // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15, № 3 (1). С. 489-496.