Кто осаждал Ливенцовско-Каратаевскую крепость в низовьях Дона?

Автор: Ильюков Л.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

Примерно 700 наконечников стрел из кремня и 10 из обсидиана были найдены в руинах Ливенцовско-Каратаевой крепости. Большинство из них были набиты, их основание прямоугольное или закругленное в разрезе. Многие из стрел были повреждены от удара по каменным стенам, окружающим крепость. Вблизи крепости Ливенцовка-Каратаево была обнаружена бронзовая головка копья или наконечник стрелы типа Синташта с прямоугольным хвостом. В то время как треугольные основания были типичными для стрелок Сейма-Покровка, Синташты были прямоугольными или примерно прямоугольными в разрезе. Наличие обсидиановых наконечников стрел в сборке, вероятно, указывает на то, что среди нападавших были воины кавказского происхождения.

Ливенцовско-каратаевская крепость, кремень, обсидиан, наконечник стрелы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328575

IDR: 14328575

Текст научной статьи Кто осаждал Ливенцовско-Каратаевскую крепость в низовьях Дона?

В низовьях Дона, на краю высокой террасы, верхняя часть которой состоит из отложений известняка понтического яруса, между поселками Ливенцовка и Каратаево, расположена крепость. В плане она представляла собой два полукружья, разделенных глубоким оврагом на две почти равные половины. Одна часть ее, расположенная ближе к Ливенцовке ( Братченко , 2006), получила название Ливенцовская крепость, вторая, расположенная ближе к Каратаево, – Каратаевская ( Ильюков , 2002а). Однако они настолько близки между собой не только по конструкции, но и по материальной культуре, что их можно уверенно рассматривать как синхронные археологические памятники1.

Крепость с напольной стороны была обнесена меандровидной каменной стеной с многочисленными перемычками-проходами внутрь. Во время сооружения рва в большом количестве был добыт известняк (ракушечник). Рваные куски известняка использовались не только для строительства фортификационных сооружений, но и для возведения жилых построек по периметру крепости с внутренней стороны оборонительной стены. Постройки внутри крепости были наземными, их возводили не только из камня, но также из дерева и тростника. По мнению С.Н. Братченко, внутри крепости свободное пространство использовалось как загон для укрытия домашнего скота. Тонкий культурный слой, зафиксированный под руинами пристенных построек, свидетельствует о том, что крепость просуществовала кроткое время. Впоследствии ее руины неоднократно посещались, о чем свидетельствуют различные находки. В раннем железном веке на ее территории появился небольшой могильник ( Ильюков , 2002б).

Последний период жизни крепости связан с тем, что она была окружена, и начался ее массированный обстрел стрелами. Нередко стрела попадала в каменное сооружение. Ударяясь о камень, конец стрелы ломался, о чем красноречиво свидетельствуют многочисленные наконечники, найденные на Ливенцовском и Каратаевском участках крепости. В результате жизнь там прекратилась. Спустя какое-то время в ее рву, еще не заплывшем землей, стали хоронить умерших (Братченко, 2006. С. 72–80). По мнению С.Н. Братченко, погребения, располо- женные на глубине 0,16–0,35 м от дна рва, были устроены во рвах тогда, когда они еще не полностью были заполнены камнями и землей.

Во рву среди прочих открыто погребение 6, в котором скелет взрослого человека, сильно скорченного на левом боку, лежал головой на юг. В области тазовых костей обнаружен костяной медальон с узкой боковой планкой, на конце которой расположено поперечное отверстие ( Братченко , 2006. С. 79. Рис. 24, 1, 2 ). Этот медальон относится к бабинскому времени и находит аналогии на Северо-Восточном Кавказе (Там же. С. 92, 93; Гаджиев , 1969). По-видимому, в это время крепость была уже заброшена.

Лучше исследована оборонительная стена Ливенцовской крепости, тогда как на территории Каратаевской крепости обследованы лишь небольшая часть оборонительной стены, а также участок в центральной части крепости.

Всего найдено более 700 наконечников стрел, выполненных из кремня и обсидиана. Часть их сильно фрагментирована и не может быть классифицирована. Обсидиановые изделия обнаружены только в Ливенцовской крепости (10 экз.).

Наконечники концентрировались около оборонительных стен ( Братченко , 2006. С. 128. Рис. 62). Только 26% наконечников оказались целыми, остальные от удара о камень получили повреждение. Многие наконечники торчали в стенах и воротах, закрывавших проходы. Мало наконечников в центральной части крепости.

По способу крепления к древку наконечники делятся на выемчатые, черешковые и с овальным основанием.

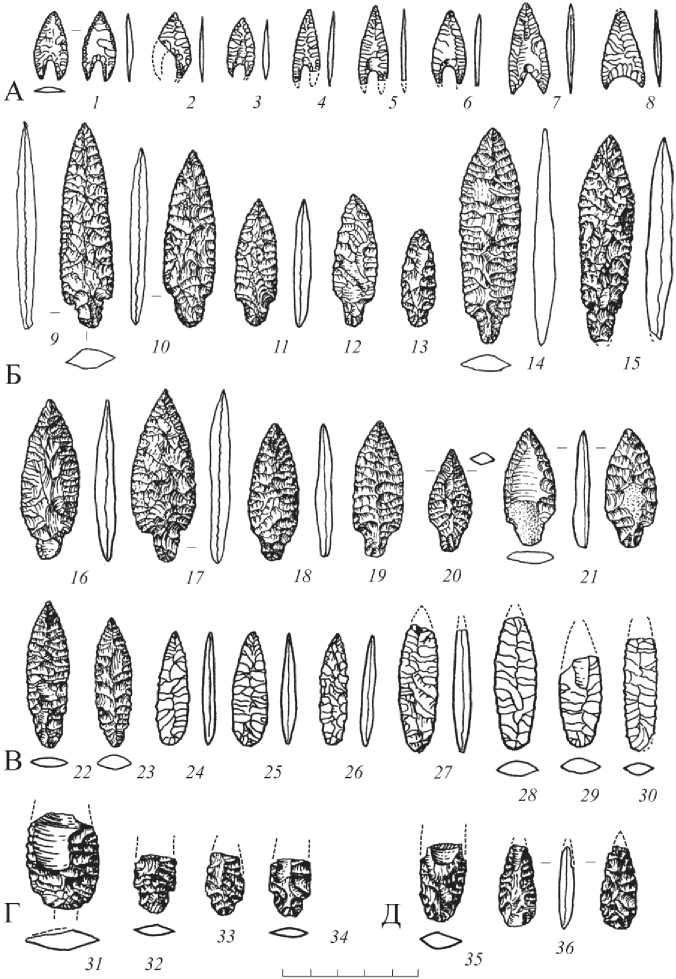

Выемчатых наконечников найдено 11 экз. (рис. 1, А ). Кроме одного, все они обнаружены внутри крепости, около оборонительной стены. В данной выборке один наконечник имеет широкое основание и неглубокую выемку (рис. 1, 8 ) (Там же. С. 131. Рис. 63, 18 ). Длина наконечников 21–33 мм, ширина – 10–15 мм. Эта группа предметов находит аналогии среди наконечников бабинского типа.

Черешковые наконечники , в отличие от выемчатых, более массивные (рис. 1, Б ). Преобладают наконечники длиной 40–55 мм. Черешки имели полу-округлую или прямоугольную форму, тогда как черешки треугольных очертаний отсутствовали. Черешковые наконечники по форме пера сгруппированы в два варианта: башневидно-листовидные и треугольные. Башневидно-листовидных наконечников – более 350 экз. (рис. 1, 9–13 ). Два из них имеют перо пятиугольных очертаний, повторяя очертания миниатюрного бронзового клинка с расширением на конце (рис. 1, 14, 15 ). Наконечников с листовидным пером – более 130 экз. (рис. 1, 16–21 ). Нередко перо имеет вытянутые или приземистые очертания. По мнению Р.А. Литвиненко, черешковые наконечники стрел не встречаются в памятниках бабинской культуры. Они обнаружены в трех погребениях этого типа, но там они не являлись инвентарем ( Литвиненко , 2006. С. 178).

Листовидные наконечники с овальным основанием (не менее 15 экз.; рис. 1, В ) ( Братченко , 2006. С. 137. Рис. 63, 18 ). Перо узкое, его длина 30–50 мм, ширина 10–15 мм.

Для изготовления наконечников стрел обычно использовался кремень, в редких случаях обсидиан (10 экз.). Среди обсидиановых имеются экземпляры

Рис. 1. Ливенцовская крепость.

Кремневые (А–В) и обсидиановые (Г, Д) наконечники стрел А – выемчатые; Б, Г – черешковые; В, Д – с овальным основанием с черешковым насадом (8 экз.; рис. 1, Г) и листовидные с овальным основанием (2 экз.; рис. 1, Д).

В данной выборке выделяются три группы наконечников: 1) с выемчатым основанием, 2) с черешковым насадом и 3) без черешка, с овальным основанием (рис. 1).

Среди обсидиановых наконечников представлены не только черешковые, но и листовидные с овальным основанием. У всех изделий от удара о камень повреждена боевая головка.

Среди кремневых наконечников не менее 15 экз. относится к группе с листовидным пером, имеющим овальное основание. Не менее половины их имеют разбитую боевую головку. Например, среди синташтинских стрел из 100 наконечников только у двух листовидное перо и овальное основание ( Братченко , 2006. С. 269). Один такой наконечник из желтоватого кремня найден на поселении Ли-венцовка I в культурном слое 4, который относился к культуре многоваликовой керамики ( Братченко , 1969. С. 220. Рис. 8, 1 ). На правобережье Нижнего Дона в позднекатакомбном погребении 5 кургана 7 Сладковского могильника было найдено 5 наконечников с овальным основанием, один из них обсидиановый, остальные кремневые.

На территории Ливенцовско-Каратаевской крепости наконечников с выемчатым основанием найдено 11. У половины из них было фрагментировано одно из жальцев, но ни разу не повреждена боевая головка. Этот тип наконечников обнаружен внутри крепости ( Братченко , 2006. Рис. 62).

Наиболее частой находкой среди наконечников являются черешковые, многие из них повреждены от удара о камень. Черешковые наконечники известны в памятниках позднего катакомбного периода (Суворовская, 10/6, Орджоникидзе, 3/3) (Там же. Рис. 116, 31, 32 ). Они были найдены и на правобережье Дона (Нижнедонские Частые курганы 2, 14/2: Максименко, Ключников, Гуркин , 2004. C. 61), где входили в колчан с 5 листовидными наконечниками с овальным основанием (4 выполнены из кремня, 1 – из обсидиана).

На территории Ливенцовско-Каратаевской крепости нет ни одного наконечника с прямым основанием. Черешок чаще полуовальный и прямоугольный, чем треугольный или подтреугольный ( Братченко , 2006. Рис. 62).

У некоторых наконечников корпус треугольный, зауженный, напоминает наконечники из Поволжья. В Потаповском могильнике черешковые наконечники найдены вместе с наконечниками с прямым основанием ( Васильев, Кузнецов, Семенова , 1994. Рис. 28, 6–9 ; 41, 10–13 ). Наконечники с полуовальным черешком встречаются вместе с наконечниками, у которых черешок прямоугольный и широкий (Там же. Рис. 28, 6, 7 ). В могильниках Ново-Яблоновка и Дубовый Гай кремневые черешковые наконечники с насадом трапециевидной формы найдены вместе с наконечниками с прямым основанием. Кроме того, в этих комплексах были костяные трехгранные наконечники с черешковым насадом (Археологические памятники... 2010. Рис. 57, 5, 6 ; 70, 7–15).

Черешковые наконечники синташтинских стрел, найденные в Южном Зауралье, представлены как вытянутыми, так и приземистыми формами. Они имеют как треугольный насад, так и трапециевидный или полуовальный. Наряду с черешковыми представлены листовидные наконечники и листовидные с усеченным основанием (Ткачев, 2007. С. 188. Рис. 56, I)

В синташтинской культуре треугольный черешок заменяется трапециевидным (Там же. С. 286).

Согласно одной из версий, «покровцы» взяли Ливенцовскую крепость штурмом, буквально закидав ее стрелами ( Клочко , 2006. С. 148). Частой находкой в покровских комплексах являются стрелы с прямым основанием, тогда как в коллекции из Линвенцовско-Каратаевской крепости нет ни одного такого наконечника ( Ильюков , 2012. Рис. 1). В покровских комплексах встречаются отдельные наконечники абашевского типа с приостренным черешком ( Кузьмина , 1992. С. 64, 65). Среди синташтинких наконечников представлены черешковые, листовидные и треугольные с прямым основанием ( Ткачев , 2007. С. 188). Среди черешковых выделяются два подтипа: 1-1 – удлиненных пропорций, черешок обычно треугольный или трапециевидной формы, и 1-2 – приземистых пропорций, с округлыми гранями пера и относительно широким черешком, у которого окончание скруглено (Там же. С. 188. Рис. 56). В синташтинских комплексах встречается сочетание черешкового наконечника и треугольных с прямым основанием (Там же. Рис. 3, 8 ), либо черешковые наконечники разных пропорций (Там же. Рис. 8, 6 ), либо черешковые наконечники вместе с листовидными и черешковыми костяными (Там же. Рис. 9, 13, 20 ), иногда в могиле черешковый наконечник мог находиться вместе с треугольным с прямым основанием.

В ряде покровских комплексов присутствовали наконечники треугольной формы с прямым основанием и листовидные (Сидоры), либо треугольные с прямым основанием и черешковые с черешком трапециевидной формы (Неткачево), либо треугольные с прямым основанием, черешковые и костяные треугольные с черешком и внутренней втулкой (Арчеда).

В окрестностях Ливенцовки, в нескольких километрах от крепости, в кургане, расположенном рядом с ТЭЦ-2, в насыпи был обнаружен бронзовый дротик с черешковым насадом прямоугольной формы. Его листовидное перо имеет прорезь, которая с продольных сторон ограждена двумя валиками. Предмет находит прямые аналогии среди наконечников синташтинского типа ( Ильюков , 1991). В памятниках этого типа наряду с черешковыми представлены листовидные наконечники с овальным основанием ( Братченко , 2006. Рис. 122, 14 ).

Возможно, в осаде крепости принимало участие «войско», вооруженное луками со стрелами, снабженными наконечниками не только из кремня, но и из обсидиана. Судя по статистике, почти треть кремневых наконечников имели разбитую боевую головку. Эти же повреждения есть у всех обсидиановых наконечников. Аналогичный наконечник из обсидиана входил в колчан, найденный в позднекатакомбном погребении в Сладковском могильнике.

Слишком заманчиво было бы предположить, что наконечники с неразбитой боевой головкой принадлежали защитникам крепости.

Во время раскопок крепости наконечников дротиков или копий не обнаружено. Опираясь на способы крепления наконечника стрелы к древку, можно предположить, что состав осаждавших крепость был неоднородным. Одни крепили выемчатое или овальное основание наконечника в расщепе древка, затем жгутом стягивали этот расщеп, а обмотку покрывали смолой. Другие вставляли черешок в расщеп древка и при помощи жгута крепили к древку. Наряду с кремневыми найдены обсидиановые наконечники, которые по форме аналогичны кремневым. Интересно, что среди обсидиановых нет выемчатых экземпляров.

Возможно, в штурме участвовал отряд колесничих воинов синташтинского типа, которые накрыли крепость лавиной стрел. Синташтинцы были вооружены не только луками и стрелами, но и дротиками с бронзовыми наконечниками. Реплики бронзовых наконечников из кремня есть в коллекции Ливенцовской крепости (рис. 1, 14, 15 ) ( Братченко , 2006. Рис. 66, 1 ; 67, 15 ). По-видимому, дротик с бронзовым наконечником являлся престижным атрибутом. Один из таких синташтинстих наконечников, отлитый из бронзы, найден в окрестностях Ливенцовки, в нескольких километрах от крепости ( Ильюков , 1991. С. 34, 35. Рис. 8). Бронзовые наконечники стрел из Синташты имели прямоугольные насады для крепления к древку ( Генинг, Зданович, Генинг , 1992).

Не скрывается ли за разнокалиберностью стрел использование аборигенного населения при штурме крепости? Несомненно, это позднекатакомбное население поддерживало тесные культурные связи с кавказским регионом, о чем свидетельствуют находки обсидиана в Ливенцовско-Каратаевской крепости и на Нижнем Дону ( Жеребилов , 1997. C. 23–25).

Возможно, этот «сценарий» нуждается в существенной корректировке. Реконструировать «исторические события» по предметам материальной культуры крайне сложно.

С.Н. Братченко относил Ливенцовскую и Каратаевскую крепости к особой каменско-ливенцовской культурной группе. Он отмечал черты сходства между керамикой из Ливенцовской крепости и керамическими находками многоваликового и бахмутского типа ( Братченко , 1969. С. 127) и считал, что эти крепости имеют соответствия в «поздних северокавказских памятниках Прикубанья и Восточного Крыма» (Там же. С. 130).

Отсутствие наконечников в центральной части крепости, по-видимому, свидетельствует о том, что обстрел не затронул эту часть. По-видимому, за ее стенами пастухи укрывали животных. Захват и угон животных являлись основной целью рейда вооруженных колесничих воинов, появившихся в степях нижнего Дона.

Несомненно одно: Ливенцовско-Каратаевская крепость являлась рубежом, который отделял эпоху средней бронзы от эпохи поздней бронзы. На этом рубеже эпох у стен каменной крепости, расположенной в дельте Дона, разыгралась драма. В результате жизнь в крепости замерла, о чем свидетельствует тонкий культурный слой под руинами ее построек.

Наличие кавказского следа в формировании блока колесничих культур Восточной Европы и Синташты неоднократно отмечали исследователи ( Виноградов , 2006. С. 47–52; Мимоход , 2010. С. 74–77).

Список литературы Кто осаждал Ливенцовско-Каратаевскую крепость в низовьях Дона?

- Археологические памятники Саратовского правобережья от ранней бронзы до средневековья (по материалам раскопок 2005-2006 гг.)/Отв. ред. А.И. Юдин. Саратов: Научная книга, 2010. 284 с.

- Братченко С.Н., 1969. Багатошарове поселення Лiвенцiвка I на Дону//Археологiя. Т XXII. C. 210-231.

- Братченко С.Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев: Наукова думка. 247 с. Братченко С.Н., 2006. Ливенцовская крепость: Памятник культуры бронзового века//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України: Зб. наук. праць/За ред. С.М. Санжарова. Вип. 6. Луганьск: Вид-во СНУ им. В. Даля. С. 34-311.

- Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П., 1994. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге/Науч. ред. Н.Я. Мерперт. Самара: Самарский ун-т. 207 с. Виноградов Н.Б., 2006. Синташтинский культурный комплекс и ранний этап истории алакульских культур Южного Урала и Северного Казахстана//Урало-Поволжская лесостепь в эпоху бронзового века. Уфа: Изд-во Башкирского гос. пед. ун-та. С. 47-52.

- Гаджиев М.Г., 1969. Из истории культур Дагестана в эпоху бронзы: Могильник Гинчи. Махачкала. 177 с.

- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В., 1992. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Т 1. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во. 408 с.

- Жеребилов С.Е., 1997. Некоторые особенности обсидианового импорта Южной России в эпоху камня -бронзы//Эпоха бронзы и ранний железный век в истории древних племен южнорусских степей: Мат-лы Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. П.Д. Рау (1897-1997) (г. Энгельс, Саратовская обл., 12-17 мая 1997 г.). Саратов: Саратовский гос. пед. ин-т. С. 23-25.

- Ильюков Л.С., 1991. Бронзовый наконечник дротика из Ростова-на-Дону//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1990 г./Отв. ред. В.Е. Максименко. Вып. 10. Азов. С. 34-36.

- Ильюков Л.С., 2002а. Крепость бронзового века в низовьях Дона//Степи Евразии в древности и средневековье: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. Михаила Петровича Грязнова/Отв. ред. Ю.Ю. Пиотровский. Кн. I. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 152.

- Ильюков Л.С., 2002б. Каратаевский могильник//Археологические записки: Сб./Отв. ред.B. Я. Кияшко. Вып 2. Ростов-на-Дону: Донское археологическое общество. С. 168-202.

- Ильюков Л.С., 2012. Кто штурмовал Ливенцовско-Каратаевскую крепость?//Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию со дня рожд. выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова. Кн. 2.: Мат. докл. секции II/Ред. В.А. Алекшин и др. СПб.: ИИМК РАН: Периферия. С. 122-125.

- Клочко В.Т., 2006. Озброєння та вiйськова справа давнього населення України (5000-900 рр. до Р. X.). Київ: АртЕк. 337 с.

- Кузьмина О.В., 1992. Абашевская культура в лесостепном Волго-Уралье. Самара: Изд-во СамГПУ. 127 с.

- Литвиненко Р.А., 2006. Днепро-донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України: Зб. наук. праць/За ред. C. М. Санжарова. Вип. 5. Луганьск: Вид-во СНУ им. В. Даля. С. 157-187.

- Максименко В.Е., Ключников В.В., Гуркин С.В., 2004. Исследование могильника «Нижнедонские Частые курганы» в 2002 году//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2002 г./Отв. ред. В.Я. Кияшко. Вып. 19. Азов. С. 59-61.

- Мимоход Р.А., 2010. Погребения финала средней бронзы в Волго-Уралье и некоторые проблемы регионального культурогенеза//Донецький археологiчний збiрник. № 13/14. С. 67-82.

- Ткачев В.В., 2007. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюбинский обл. центр истории, этнографии и археологии. 384 с.