Кто такие денисовцы?

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлено наиболее полное на сегодняшний день исследование проблем формирования, времени существования и культуры представителей ранее неизвестной популяции гомининов - денисовцев, которые впервые были идентифицированы в 2010 г. по данным секвенирования древней ДНК из палеоантропологических находок в Денисовой пещере на северо-западе Российского Алтая. Публикуются результаты морфологического и геномных исследований зубов и костей посткраниального скелета этих гомининов. На основе данных анализа большой серии оптических и радиоуглеродных дат плейстоценовых отложений Денисовой пещеры реконструирован хронологический контекст бытования денисовцев на Алтае. Обсуждаются данные молекулярной хронологии ископаемых останков. Приводится детальная характеристика археологических находок - каменных и костяных орудий, а также украшений, изготовленных из различных материалов. Доказано, что культурно-хронологическая последовательность палеолита в Денисовой пещере является наиболее представительной на территории Северной и Центральной Азии и охватывает основные этапы человеческой истории на протяжении последних 300 тыс. лет. На основе анализа большого объема археологических и палеоантропологических материалов с территорий Африки и Евразии, а также палеогенетических данных рассматриваются проблемы происхождения денисовцев и их вклада в формирование человека современного вида. Сделан вывод о том, что наличие в генофонде современного человечества генетического материала, унаследованного от неандертальцев и денисовцев, свидетельствует о существовании в Африке и Евразии нескольких зон, в которых шел самостоятельный процесс эволюции H. erectus и развития технологий обработки камня.

Денисова пещера, палеолит, плейстоцен, палеоантропология, палеогенетика, денисовцы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146011

IDR: 145146011 | УДК: 572+903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.003-032

Текст научной статьи Кто такие денисовцы?

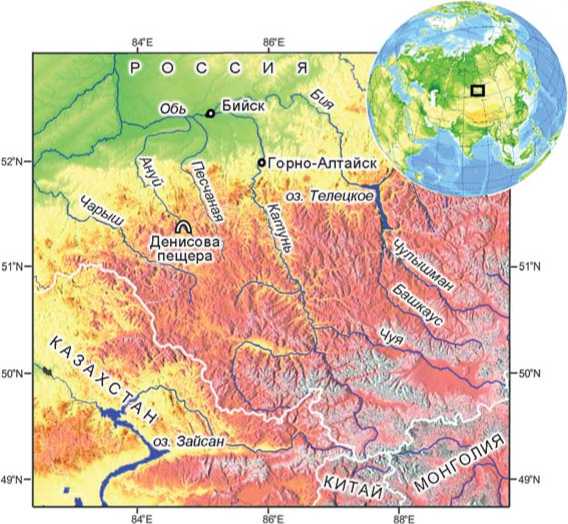

На вопрос «Кто такие денисовцы» в течение последних десяти лет пытаются ответить многие специалисты, занимающиеся изучением антропогенеза и формирования человека современного вида, – антропологи, палеогенетики, археологи. Обнаружение останков денисовского человека явилось для них полной неожиданностью. В 2010 г. впервые на основании секвенирования митохондриальной ДНК из фаланги пальца, которая находилась в плейстоценовых отложениях начальной стадии верхнего палеолита в Денисовой пещере (рис. 1), на северо-западе Российского Алтая был выделен таксон нового гоминина, существенно отличавшегося в генетическом плане от Homo sapiens и H. neanderthalensis .

С начала 1980-х гг. на Алтае Институтом археологии и этнографии СО РАН исследованы ок. 20 многослойных палеолитических комплексов, для которых характерны многометровые толщи плейстоценовых отложений, включающие до десяти культуросодержащих слоев. Полевые и лабораторные исследования проводятся комплексно археологами, геологами, палеогеографами, геохронологами, палеонтологами, антропологами, палеогенетиками из ведущих российских и зарубежных научных центров. К настоящему времени накоплен большой объем информации, которая свидетельствует о развитии палеолитических культурных традиций в среднем и верхнем плейстоцене.

Наиболее представительные материалы получены при раскопках Денисовой пещеры (рис. 2), где выде- лено 13 культуросодержащих слоев с остатками деятельности палеолитического человека. Благодаря уникальной стратиграфической последовательности удалось проследить развитие материальной культуры обитателей пещеры на протяжении ок. 300 тыс. лет.

Большой интерес у специалистов вызвали результаты исследований слоя 11 пещеры: в нем вместе с пластинчатой индустрией раннего верхнего палеолита были обнаружены многочисленные орудия и украшения из кости и поделочного камня. Отложения датировались в интервале 50–40 тыс. л.н. Из этого следовало, что становление верхнего палеолита на Алтае произошло раньше, чем в Европе и Африке. Облик каменных и костяных орудий из слоя 11 позволял связывать находки с H. sapiens , но настораживала относительно ранняя дата появления в Сибири человека современного анатомического типа.

В 2008 г. в восточной галерее пещеры в отложениях слоя 11.2 исследователи обнаружили фалангу мизинца кисти девочки. Часть ее была передана для палеогене-тических исследований проф. С. Паабо, возглавлявшему департамент генетики Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, в котором ранее была установлена генетическая принадлежность антропологических материалов из пещеры Окладникова неандертальцам [Krause et al., 2007]. Расшифровка сначала митохондриальной, а затем и ядерной ДНК из костного образца показала, что фаланга принадлежала ранее неизвестному ископаемому гоминину, который по месту обнаружения антропологических останков получил название денисовец [Krause et al., 2010].

Согласно результатам проведенного вслед

Рис. 1. Место нахождения Денисовой пещеры.

за этим палеогенетического изучения левого верхнего моляра из литологического слоя 11 в южной галерее пещеры, молодой человек, которому принадлежал зуб, был также дени-совцем [Reich et al., 2010]. Этот зуб не имеет заимствованных морфологических признаков, общих с таковыми у неандертальцев или людей современного вида, следовательно, история развития популяции денисовцев сложилась не так, как популяций неандертальцев и современных людей.

Анализ секвенированного генома представителей новой группы древних гомининов выявил их сестринскую близость к неандертальцам, т.е. сначала ветвь их предков отделилась от общего с человеком современного физического вида эволюционного ствола, а потом она разделилась. Полученные результаты показали, что в Евразии в верхнем плейстоцене вместе с человеком современного физического типа существовало еще как минимум две формы гомининов: в западной части – неандертальцы, в восточной – денисовцы.

Рис. 2. План Денисовой пещеры. а – капельная линия; б – раскопы плейстоценовых отложений.

Материалы комплексных исследований Денисовой пещеры свидетельствуют о развитии палеолитических традиций на протяжении ок. 300 тыс. лет и становлении культуры верхнего палеолита на местной среднепалеолитической основе. Это подразумевает не только культурную, но и генетическую непрерывность развития первобытного населения Алтая. Результатами палеогенетического анализа антропологических останков из пещеры подтверждено нахождение зубов денисовцев не только в литологическом слое 11 с индустрией ранней стадии верхнего палеолита, но и в слоях средней (граница слоев 11.4 и 12) и нижней (слой 22.1) части пещерных отложений, содержавших изделия разных стадий среднего палеолита [Sawyer et al., 2015; Slon et al., 2017b]. Эти данные позволяют предположить, что носителями традиций среднего и ранней стадии верхнего палеолита в пещере были денисовцы. Кроме того, судя по антропологическим материалам из отложений слоев 12 и 11.4 в во сточной галерее пещеры, в среднем палеолите денисовцы сосуществовали с неандертальцами и периодически скрещивались с ними [Медникова, 2011а, 2013; Prüfer et al., 2014; Slon et al., 2017a, 2018]. Археологические находки из многослойной толщи отложений, несмотря на крупные перерывы в стратиграфической последовательности, отражают культурную преемственность в развитии каменных индустрий начиная с раннего среднего до развитого верхнего па- леолита. В Денисовой пещере обнаружены останки неандертальцев, но не выявлены проявления мустьер-ских традиций, что можно объяснить интербридин-гом денисовцев и неандертальцев. Свидетельством в пользу этого предположения является кость девочки-гибрида неандерталки и денисовца, извлеченная из слоя 12.3 пещеры [Slon et al., 2018].

Геохронология плейстоценовых отложений Денисовой пещеры

Корректная разработка многих ключевых вопросов эволюции рода Homo: времени и путей его первоначального расселения, становления человека современного типа, развития первобытной культуры – возможна только при наличии надежной хроностратиграфии исследуемых палеолитических объектов. Она особенно важна для изучения многослойных стоянок с длительной культурно-хронологической последовательностью, таких как Денисова пещера. За годы комплексных исследований плейстоценовых отложений пещеры в российских и зарубежных лабораториях разными методами было получено несколько серий дат. Большое значение для определения геохронологии Денисовой пещеры имеют результаты радиоуглеродного и оптического датирования, проведенного в последнее время с помощью методов ускоритель- ной масс-спектрометрии (AMS) и оптически стимулированной люминесценции (OSL) в лабораториях Оксфордского и Вуллонгонгского университетов.

Наиболее полная хроностратиграфия пещерных отложений установлена OSL-методом специалистами во главе с проф. Р. Робертсом и З. Якобс, работающими в Археологическом научном центре Вуллонгонгско-го университета [Jacobs Z. et al., 2019]. Австралийские исследователи, имеющие большой опыт полевых работ на палеолитических объектах Африки и Евразии, в течение пяти лет проводили отбор образцов для OSL-датирования плейстоценовых отложений Денисовой пещеры. На основе результатов оптического датирования 103 образцов отложений ими созданы численные хронологические модели плейстоценовой последовательности в трех залах пещеры. Датирование 92 образцов проводилось по результатам измерений более чем

280 тыс. отдельных зерен кварца и обогащенного калием полевого шпата; 11 образцов были датированы методом анализа многозерновых аликвот калиевого полевого шпата. Оптические даты рассчитывались с помощью четырех методов оценки эквивалентной дозы излучения ( De ) и использовались для создания байесовской модели хронологии осадконакопления в каждом зале пещеры с целью корреляции слоев стратиграфических последовательностей, а также определения комплексного хронологического и природно-климатического интервала заселения пещеры гомининами.

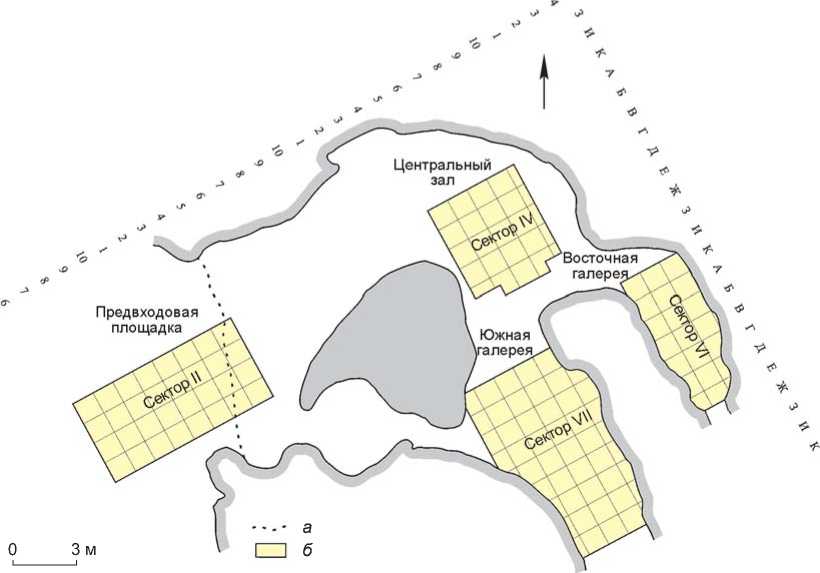

В настоящее время наиболее полно изученными в археологическом, литологическом, биостратиграфи-ческом и хроностратиграфическом отношении являются плейстоценовые отложения в центральном зале и восточной галерее пещеры (рис. 3). Самый ранний OSL-возраст установлен для базальных отложений вос-

Рис. 3. Плейстоценовые отложения в восточной галерее и центральном зале Денисовой пещеры. Время начала и завершения осадконакопления литологических слоев смоделировано с помощью байесовского метода на основе оптических определений возраста (по: [Jacobs Z. et al., 2019]).

Климатические условия: а – относительно теплые; б – относительно холодные; в – нет данных; г – перерыв в осадконакоплении. Антропологические находки: д – денисовцы; е – неандертальцы; ж – гибридная особь. ДНК из отложений: з – денисовцы; и – неандертальцы.

ВП – верхний палеолит; РСВП – ранняя стадия верхнего палеолита; НСВП – начальная стадия верхнего палеолита; СП – средний палеолит; РССП – ранняя стадия среднего палеолита.

точной галереи: 508 ± 40 тыс. лет для кровли слоя 17.2 и 305 ± 37 тыс. лет для нижней части слоя 17.1, а также для подошвы слоя 22.3 в центральном зале – 366 ± 43 тыс. л.н.

Археологическая летопись пещеры начинается с ранней стадии среднего палеолита, представленной находками из толщи тяжелых охристо-палевых суглинков слоя 22 в центральном зале пещеры, OSL-возраст кровли которого составляет 287 ± 41 тыс. лет. Выше залегают культуросодержащие слои 21 и 20, датированные в диапазоне 250 ± 44–170 ± 19 тыс. л.н. В восточной галерее ранней стадии среднего палеолита соответствуют темно-серые осадки слоев 15 и 14, относящиеся к интервалу 203 ± 14–187 ± 14 тыс. л.н. Палеогеографические показатели условий формирования этих отложений свидетельствуют о том, что на эпоху их накопления приходились две теплые и одна относительно холодная климатические фазы второй половины среднего плейстоцена, сопоставимые со стадиями 9–7 изотопно-кислородной шкалы.

Следующий этап в развитии среднего палеолита представлен индустриями из слоев 19–14 в центральном зале и слоев 13–11.4 в восточной галерее пещеры. Для них установлен OSL-возраст 156 ± 15–105 ± ± 11 / 97 ± 11 тыс. лет. Хроно- и биостратиграфические показатели позволяют сделать вывод о формировании этих отложений после длительного седиментационного перерыва в период последнего похолодания среднего плейстоцена и в эпоху последнего межледниковья в начале верхнего плейстоцена, соответствующих стадиям 6 и 5 изотопно-кислородной шкалы.

К заключительной стадии среднего палеолита относятся индустрии из слоя 12 в центральном зале и слоя 11.3 в восточной галерее пещеры. OSL-возраст этих отложений находится в диапазоне 80 ± 10–58 ± ± 6 тыс. лет, что соответствует холодной эпохе стадии 4 изотопно-кислородной шкалы.

Мощная толща среднепалеолитических культурных напластований в центральном зале пещеры после длительного седиментационного перерыва была перекрыта слоем 11, а в восточной галерее – также после седиментационного перерыва – слоями 11.2 и 11.1 с материалами ранних стадий верхнего палеолита. Для этих отложений имеются более 50 определений, полученных методами радиоуглеродного и оптического датирования. AMS-даты для верхней части плейстоценовых отложений получены по образцам древесного угля и ко стей со следами обработки в лаборатории изучения археологии и истории искусства Оксфордского университета проф. Т. Хай-емом и К. Дукой, которые в течение последних пяти лет участвовали в комплексных исследованиях Денисовой пещеры [Douka et al., 2019].

Наиболее ранний верхнепалеолитический комплекс, включающий помимо каменных орудий ко- стяную иглу, украшения из кости, поделочного камня и скорлупы яиц страуса, а также дистальную фалангу мизинца кисти денисовца Денисова 3, зафиксирован в слое 11.2 в восточной галерее пещеры. Для него установлены OSL-возраст 63 ± 6–55 ± 6 тыс. лет и AMS-даты от 50300 ± 2200 л.н. (OxA-V-2359-16) до 35400 ± 900 л.н. (OxA-30005).

Для слоя 11.1 в восточной галерее OSL-методом определен возраст 49 ± 6–38 ± 9 тыс. лет и получена AMS-дата 47900 ± 3100 л.н. (OxA-29855). Для толщи слоя 11 в южной галерее пещеры имеются AMS-даты 48900 ± 1800 л.н. (OxA-V-2359-18), 51200 ± 2200 л.н. (OxA-V-2359-17), 48650 + 2380/– 1840 л.н. (KIA 25285 SP 533.D19). В центральном зале пещеры отложения слоя 11 в целом относительно моложе: для пяти литологических подразделений этого слоя (11.5–11.1) установлен OSL-возраст в пределах 44 ± 5–38 ± 3 тыс. лет и получены AMS-даты от >50400 л.н. (OxA-34728) до 32150 ± ± 450 л.н. (OxA-33086). Кроме того, было проведено прямое датирование костяных изделий, находившихся в слое 11 вместе с верхнепалеолитическими каменными орудиями. Костяной остроконечник из слоя 11.4 в центральном зале датирован 42660–48100 кал. л.н. (OxA-30271), а подвеска из зуба лося из слоя 11.2 в восточной галерее – 42450–49710 кал. л.н. (OxA-30963) [Ibid.]. Эти определения позволяют отнести указанные находки к древнейшим изделиям такого типа, найденным на территории Северной Евразии.

В кровле плейстоценовых отложений пещеры залегает литологический слой 9 с индустрией средней стадии верхнего палеолита. OSL-возраст этого слоя в центральном зале 36 ± 4–21 ± 8 тыс. лет.

Особый интерес представляет геохронология найденных в пещере антропологических остатков. Для расчета их вероятного возраста с помощью байесовского метода на основе хронометрических (оптические и радиоуглеродные даты), стратиграфических и генетических данных были созданы хронологические модели [Ibid.]. В результате моделирования возраста самой древней кости денисовца Денисова 2 из слоя 22.1 в центральном зале пещеры получена дата 122700–194400 л.н. Дата моляра денисовца Денисова 8 , обнаруженного на границе слоев 12 и 11.4 в восточной галерее, приходится на интервал 105600–136400 л.н. Смоделированный возраст самой молодой кости де-нисовца Денисова 3 из слоя 11.2 в восточной галерее составляет 51600–76200 лет. Моляр Денисова 4 , извлеченный из слоя 11.1 в южной галерее, отличается от образца Денисова 3 только двумя мутациями мтДНК, следовательно, имеет такой же возраст.

В среднепалеолитических слоях восточной галереи пещеры обнаружены также антропологические о статки неандертальцев и ко сть гибрида неандер-талки и денисовца. Возраст неандертальских образцов Денисова 5 и Денисова 15 из литологиче ского слоя 11.4 составляет 90900–130000 лет, а фаланги Денисова 9 из слоя 12.3 – 119100–147300 лет. Для кости дочери неандерталки и денисовца Денисова 11, выявленной среди неопределимых костных фрагментов из слоя 12.3, смоделирован возраст 115700–140900 лет или 79300–118100 лет.

В отложениях литологических слоев 19, 17 и 14 в центральном зале, OSL-возраст которых от 151 ± 17 до 97 ± 11 тыс. лет, а также слоев 14 (193 ± 12–187 ± ± 14 тыс. лет) и 11.4 (105 ± 11 тыс. лет) в восточной галерее зафиксирована ДНК неандертальцев. В отложениях слоя 15 в восточной галерее (их возраст 203 ± 14– 197 ± 12 тыс. лет) была обнаружена ДНК денисовца.

Смоделированные даты ископаемых антропологических остатков в целом соответствуют оптическому возрасту пещерных отложений. Исключение составляют только моляр Денисова 2 из слоя 22.1 в центральном зале и, возможно, кость гибрида Денисова 11 из слоя 12.3 в восточной галерее. Дальнейшие исследования позволят уточнить причины расхождения смоделированного и оптического возраста этих образцов, хотя частичное несовпадение определений не меняет общей картины заселения пещеры. Смоделированный возраст наиболее древних ископаемых останков денисовцев свидетельствует о том, что эта популяция появилась на юге Сибири как минимум 195 тыс. л.н., а по данным OSL-датирования вмещающих отложений – ок. 300 тыс. л.н. и, судя по геохронологии самых молодых костных остатков денисовцев, она существовала на Алтае еще ок. 50 тыс. л.н. Возраст среднепалеолитических слоев в пещере, в которых обнаружены останки неандертальцев, в т.ч. кость гибрида неандерталки и денисовца, а также отложений, содержащих их ДНК, находится в интервале 193 ± 12–97 ± 11 тыс. лет. Согласно этим данным, обе популяции длительное время проживали на территории Северо-Западного Алтая, контактировали и периодически скрещивались между собой.

Антропологические материалы

Впервые антропологический материал в плейстоценовых отложениях Денисовой пещеры был обнаружен в 1984 г. Молочный моляр, находившийся в литологическом слое 22.1 центрального зала, впоследствии получил обозначение Денисова 2 [Шпакова, Деревянко, 2000]. В том же году в слое 12 в центральном зале найден зуб, который сначала атрибутировали как верхний постоянный резец ископаемого человека [Turner, 1990; Шпакова, Деревянко, 2000], а позже по результатам сравнительных исследований – как зуб животного из семейства Bovidae [Viola et al., 2011]. В 2000 г. из слоя 11.1 в южной галерее пещеры был извлечен верхний постоянный моляр Денисова 4 , в 2008 г.

в слое 11.2 в восточной галерее найдена дистальная фаланга мизинца кисти девочки Денисова 3 , а в 2010 г. в подошве литологического слоя 11.4 на контакте со слоем 12 – фрагменты коронки верхнего постоянного моляра Денисова 8. Результаты секвенирования митохондриального и ядерного геномов из фаланги Денисова 3 , а затем из моляров Денисова 2, 4 и 8 , проведенного под руководством проф. С. Паабо в лаборатории Института эволюционной антропологии Макса Планка, показали, что находки принадлежат ранее неизвестному науке гоминину, получившему название человек алтайский или денисовец. Впервые новая группа гомининов была выделена не по морфологическим критериям, а по данным генетического анализа [Krause et al., 2010; Reich et al., 2010; Meyer et al., 2012; Sawyer et al., 2015; Slon et al., 2017b].

В 2010–2012 гг. в отложениях в восточной галерее пещеры были обнаружены антропологические останки неандертальцев: из литологического слоя 11.4 извлечены проксимальная фаланга мизинца левой стопы Денисова 5 и морфологически неопределимая кость Денисова 15 , а из слоя 12.3 – дистальная фаланга третьего или четвертого луча левой кисти Денисова 9 [Медникова, 2011а, 2013; Prüfer et al., 2014; Slon et al., 2017a] и фрагмент морфологически неопределимой кости гибрида неандерталки и денисовца Денисова 11 [Slon et al., 2018].

Идентификация неандертальских фаланг Денисова 5 и 9 проведена с помощью морфологического и палеогенетического анализа, родовая и видовая принадлежность морфологически неопределимых образцов Денисова 11 и 15 была установлена сначала ZooMS-методом, а затем секвенированием древней ДНК [Brown et al., 2016]. В целом для антропологических находок из Денисовой пещеры характерна очень высокая сохранность эндогенного материала. В отдельных образцах его доля превышала 70 % [Ibid.], а доля бактериальной ДНК, относящейся к микробам, существовавшим на костях после захоронения, составляла 30–40 % [Reich et al., 2010]. Обычно для изучения ДНК из позднеплейстоценовых останков удается извлечь менее 1 % эндогенного материала [Viola, Pääbo, 2013].

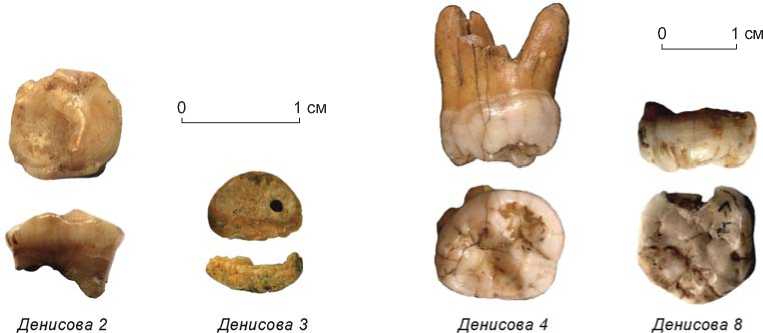

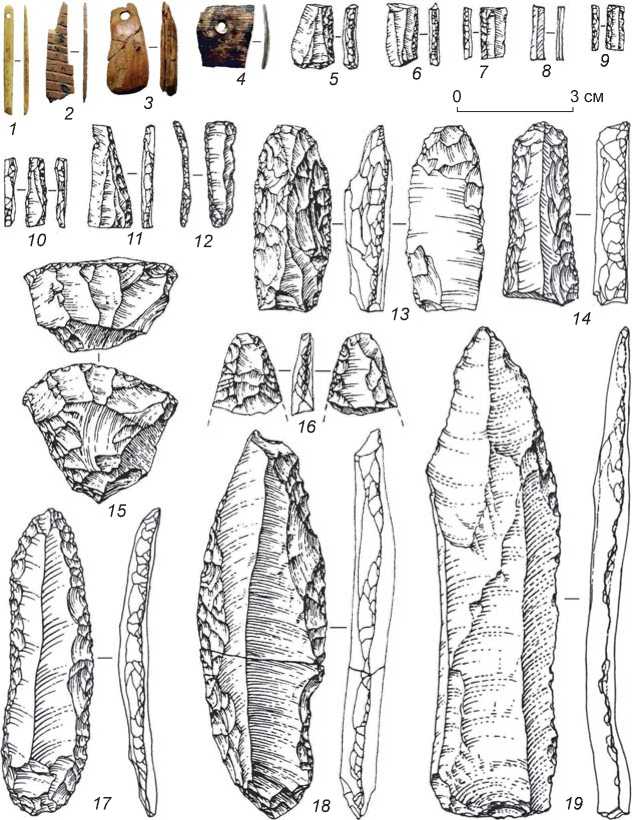

Таким образом, в настоящее время антропологические материалы денисовцев включают дистальную фалангу кисти и три одонтологических образца (рис. 4).

Денисова 3 . Дистальная фаланга мизинца кисти подростка из слоя 11.2 в восточной галерее. Для исследования в двух независимых лабораториях фаланга была разделена на две части. Первоначальный анализ проксимальной части, проводившийся в лаборатории Института эволюционной антропологии Макса Планка, показал, что она дистально сломана примерно на 2 мм ниже несросшейся проксимальной эпифизарной линии. Срастание проксимального эпифиза дистальных

Рис. 4. Костные остатки денисовцев.

фаланг начинается в 13,5 лет у женщин и в 16 лет у мужчин, следовательно, фаланга принадлежала более молодой особи. Точный возраст находки определен не был, но, судя по значениям максимальной ширины проксимального эпифиза – 7,5 мм и максимальной высоты – 5,1 мм, это была фаланга, вероятно, ребенка не моложе 6–7 лет [Reich et al., 2010]. Позднее в Институте Жака Моно в Париже группой исследователей во главе с проф. Е. Беннет и E.-M. Гейгл на основе снимков дистальной части и трехмерной модели двух фрагментов (проксимальный эпифиз и остатки дорсальной части диафиза) проксимальной части была создана виртуальная реконструкция дистальной и проксимальной частей фаланги в дорсальном плане [Bennett et al., 2019]. Как было установлено в ходе последующего морфометрического анализа реконструированного образца, размеры и форма фаланги не выходят за пределы изменчивости анатомически современных людей, т.е. являются общими для дени-совцев и людей современного вида. Поскольку фаланги мизинцев неандертальцев имеют четкие отличия, представленные вторичными морфологическими признаками, был проведен повторный анализ результатов микротомографического сканирования и снимков проксимальных фрагментов (артикулярной поверхности и полукольца дорсальной части проксимального конца диафиза), а также фотографий дистального фрагмента; последний сопоставлялся с дистальными фалангами на разных стадиях развития.

Комплексный анализ позволил определить, что фаланга принадлежала индивиду женского пола, ее морфологические признаки соответствуют возрасту современных людей 13–16 лет. По длине образец Денисова 3 наиболее близок к дистальным фалангам пятого пальца современных людей, при этом асимметрия бугристости, а также изгиб диафиза с дорсальной стороны указывают, что это, скорее всего, пятая дистальная фаланга правой кисти. Сравнение морфо- логических данных Денисова 3 с таковыми дистальных фаланг неандертальцев, плейстоценовых людей современного типа, а также людей, живших между неолитом и Средними веками на территории Франции и Бельгии, показало, что все размеры изучаемого образца попадают в диапазон изменчивости пятых дистальных фаланг людей современного вида и этим отличаются от неандертальских. По результатам анализа ядерной ДНК, Денисова 3 ближе к неандертальцам, но его морфология находится в пределах изменчивости морфологии людей современного анатомического вида [Ibid.].

Более архаичной морфологией обладают моляры денисовцев, обнаруженные на разных стратиграфических уровнях пещерных отложений. Их описания приводятся в соответствии с хронологической последовательностью.

Денисова 2. Левый нижний молочный второй моляр (dm2) из слоя 22.1 в центральном зале. Первоначально зуб описан как правый нижний молочный первый моляр [Turner, 1990], позднее дентальная позиция этого зуба была уточнена [Шпакова, Деревянко, 2000]. Коронка зуба стерта до основания (балл 5–6), корни отсутствуют. Подобные изменения в структуре зуба в современных популяциях характерны для возраста 10 лет ± 2,5 года. Окклюзивная поверхность имеет две площадки стертости – переднюю, меньшую по размерам (1/3 S), с наклоном к мезиальному краю коронки и заднюю (2/3 S), с заметным снижением уровня к дистальному краю и небольшим чашеобразным углублением в дисто-лингвальном отделе. Поясок эмали достигает в высоту 1–2 мм, сохранились также шейка и часть цервикального отдела мезиального корня. На вестибулярной поверхности коронки имеются крупные сколы эмали, более мелкие – на дисто-линг-вальном углу коронки. Передняя площадка стертости жевательной поверхности с наружной стороны ограничена небольшим сохранившимся отрезком I бо- розды. Значительная по размерам, широкая и очень низко расположенная дистальная контактная фасетка свидетельствует о достаточно длительном и сильном воздействии коронки первого постоянного моляра, не достигшего еще своей максимальной высоты при прорезывании. Этот зуб у современных детей появляется из альвеолы в 6 лет ± 2 года. Если основываться на степени стертости коронки и не принимать во внимание существующее предположение о более ранних сроках развития зубных смен, то можно допустить, что возраст ребенка в момент смерти (или потери зуба) составлял примерно 10 лет, однако низкое положение дистальной фасетки, т.е. воздействие на молочный зуб низко расположенного первого постоянного моляра, позволяет считать, что либо ребенку было ок. 6–7 лет, либо имелась задержка с полным выходом коронки моляра из альвеолы. Таким образом, с учетом диапазона определяемых возрастных величин для зубов обеих смен наиболее приемлемым является предположение о возрасте ребенка в момент потери зуба 7–8 лет по современным стандартам [Там же]. Согласно другим данным, возраст носителя Денисова 2 соответствует 10–12 годам современного человека [Slon et al., 2017b].

Денисова 8 . Левый верхний постоянный третий моляр (М3) из подошвы слоя 11.4 на контакте со слоем 12 в восточной галерее. По форме коронки и наличию хорошо выраженного косого гребня ( crista obliqua ), признака, уникального для верхних моляров, зуб Денисова 8 идентифицирован как верхний моляр, принадлежавший мужчине [Sawyer et al., 2015; Зубова, Чикишева, Шуньков, 2017]. Передняя половина коронки изношена, на протоконусе заметен небольшой открывшийся участок дентина, в то время как на дистальной части зуба следов изношенности не обнаружено. Отсутствие дистальной межпроксимальной фаски указывает на то, что зуб является третьим или вторым моляром без прорезывания М3. Как правило к возрасту, в котором у неандертальцев и H. heidelbergensis верхние М2 до стигали такой же степени изношенности, как у рассматриваемого зуба, прилегающий моляр М3 уже прорезáлся и была заметна межпроксимальная фаска. Вполне возможно, что Денисова 8 представляет собой второй моляр индивида, у которого не был развит М3. Подобная ситуация фиксируется в Азии у поздних H. erectus и среднеплейстоценовых гомининов.

Длина зуба Денисова 8 в 3 раза превышает значение стандартного отклонения и значения, полученные для моляров неандертальцев и людей современного типа, при этом находится в диапазоне длины зубов плиоценовых гомининов. Денисова 8 является очень крупным зубом. По размеру с ним сопоставимы только два позднеплейстоценовых третьих моляра – один, принадлежавший раннему верхнепалеолитическому человеку современного типа Оасе 2 в Румынии [Trinkaus et al., 2003; Trinkaus, 2010], другой – гоминину с мозаичной морфологией OR-1 из грота Оби-Рахмат в Узбекистане [Glantz et al., 2008; Bailey et al., 2008].

Денисова 4 . Левый верхний постоянный второй или третий моляр (М2/3) из слоя 11.1 в южной галерее [Reich et al., 2010; Зубова, Чикишева, Шуньков, 2017]. Зуб принадлежал, скорее всего, молодому мужчине и хорошо сохранился, исключение составляет верхушечная часть дистально-щечного корня. Коронка, которую пересекают несколько трещин, очень высокая и характеризуется выступанием буккальных и лингвальных стенок. В окклюзионной проекции коронка существенно закруглена и сужается дистально. Дистальная половина коронки слегка смещена лингваль-но, но морфологически не близка к верхним молярам неандертальцев, характеризующимся крупным гипоконусом при сильно ромбоидной коронке.

Корни относительно короткие (длина лингвального корня от шейки зуба 12,4 мм, а мезабуккального корня 12,7 мм). Отмечаются массивный, четко линг-вально расширяющийся лингвальный корень и два, возможно, только слегка разделенных буккальных корня. В целом зуб очень крупный (мезио-дистальный диаметр 13,1 мм, щечно-язычный – 17,7 мм). Как третий моляр он выходит за стандарты обычных вариантов по размеру всех ископаемых таксонов рода Homo , за исключением H. habilis и H. rudolfensis , и сопоставим с таковыми у представителей австралопитеков. По сравнению со вторым моляром он крупнее, чем у неандертальцев или ранних людей современного вида, но меньше, чем у H. erectus и H. habilis .

Отмеченные особенности морфологии верхних моляров денисовцев свидетельствуют о том, что для них характерна крайне консервативная модель морфогенеза, и подтверждают существование на территории Алтая особой популяции ископаемого человека, отличающейся от H. sapiens и H. neanderthalensis не только на молекулярно-генетическом, но и на морфологическом уровне.

Результаты геномных исследований

Палеогенетическое изучение антропологических материалов показало, что от эталонного генома человека ядерный геном денисовцев отклонился на 11,7 %, а геном неандертальцев из пещеры Виндия в Хорватии – на 12,2 %. Следовательно, денисовцы и неандертальцы являлись сестринскими видами и имели общего предка [Reich et al., 2010]. Генетическими исследованиями установлено наличие в геноме современных людей, проживающих за пределами Африки, 1,5–2,1 % митохондриального и ядерного геномов неандертальцев. Денисовцы не участвовали в предпо- лагаемом дрейфе генов от неандертальцев к современным евразийцам, но они оставили 3–6 % своего генетического материала в геноме современных жителей островов Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании [Reich et al., 2011].

По данным секвенирования митохондриальной ДНК, эволюционное расхождение денисовцев и неандертальцев произошло ок. 640 тыс. л.н., а их отделение от линии развития человека современного анатомического типа состоялось ок. 1 млн л.н. [Reich et al., 2010]. Изучение ядерного генома позволило определить время расхождения денисовского человека и неандертальцев – ок. 430 тыс. л.н. [Meyer et al., 2014] и отделения предков H. sapiens от их общего ствола – ок. 800 тыс. л.н. [Meyer et al., 2012].

Модельное исследование допускает два сценария разделения популяций гомининов в плейстоцене [Prüfer et al., 2014]. Согласно первому, дивергенция ДНК предков современного человека, неандертальцев и де-нисовцев произошла 553–589 тыс. л.н., а разделение между неандертальцами и денисовцами имело место 381 тыс. л.н. Второй сценарий предусматривает отделение неандертальцев и денисовцев от эволюционной линии современных людей 550–765 тыс. л.н., а расхождение неандертальцев и денисовцев – 445–473 тыс. л.н.

Данные литостратиграфии и геохронологии антропологических находок в Денисовой пещере свидетельствуют о длительном обитании денисовцев на Алтае. С учетом количества замен нуклеотидов в митохондриальном геноме всех денисовских индивидов и скорости мутации мтДНК современного человека можно предположить, что моляр Денисова 8 на 60 тыс. лет, а Денисова 2 на 100 тыс. лет древнее образцов Денисова 3 и Денисова 4 [Sawyer et al., 2015; Slon et al., 2017b].

Останки денисовцев обнаружены пока только в одной пещере, однако уровень их генетического разнообразия выше, чем у семи неандертальцев из разных районов Западной и Центральной Европы, для которых были получены полные последовательности мтДНК, но ниже, чем у современных людей [Sawyer et al., 2015]. Следовательно, популяция денисовцев могла быть более многочисленной и разнообразной, чем популяция неандертальцев, а также имела исключительно широкое распространение – от Северной до тропических широт Восточной и Южной Азии [Meyer et al., 2012; Prüfer et al., 2014].

В составе денисовского генома установлено наличие аллелей, определяющих у современных людей смуглую кожу, карие глаза и каштановые волосы [Meyer et al., 2012]. Кроме того, секвенированный из фаланги Денисова 3 геном высокого покрытия содержал компонент, полученный от неизвестного го-минина, который отделился 1–4 млн л.н. от эволюционного ствола неандертальцев, денисовцев и людей современного типа [Prüfer et al., 2014]. Этот компонент, видимо, проявлялся у разных денисовских индивидов неодинаково. Поскольку в ядерном геноме Денисова 8 отмечено гораздо больше отличий от генома Денисова 3, чем от генома Денисова 4, то, возможно, более древняя популяция денисовцев, представленная образцом Денисова 8, являлась носителем такого компонента, обусловливающего, например, крупные размеры [Sawyer et al., 2015].

Для определения таксономической принадлежности денисовцев важно, что в геноме современных людей, населяющих Австралию и Океанию, присутствует порядка 5–6 % генов денисовцев, а в геномах коренных жителей американского континента и обитателей материковой Азии их ок. 0,2 % [Prüfer et al., 2014]. Наличие в геноме современных людей генного пула от денисовцев свидетельствует о том, что при расселении ранних современных людей в Азии 80– 50 тыс. л.н. между ними происходил интербридинг, в результате которого рождалось репродуктивное потомство. Это означает, что денисовцы и ранние африканские H. sapiens являлись близкородственными таксонами, у которых была открытая генетическая система и сохранялась способность к интрогрессии.

Таким образом, все данные, известные к настоящему времени о денисовцах, позволяют именовать этот таксон на ранней стадии его истории как денисовец, а носителей сформировавшейся ок. 50 тыс. л.н. денисовской верхнепалеолитической индустрии называть H. sapiens altaiensis *.

Обоснованность наименования верхнепалеолитического денисовца H.s. altaiensis подкрепляется данными о его участии в формировании человека современного вида. Мигрировавшие из Африки ранние H. sapiens во время расселения в Азии встретились с аборигенным населением – денисовцами, иммунная система которых была лучше адаптирована к местным патогенным микроорганизмам; в результате интербри-динга мигранты получили гены, способствовавшие их адаптации к местным экологическим условиям, защите от болезней, укреплению иммунной системы.

Об участии генетического пула денисовцев в адаптивной интрогрессии свидетельствуют имеющиеся у современного человека аллели, не сущие информацию о белках, вырабатываемых высокополиморфными лейкоцитарными антигенами человека (HLA), которые помогают иммунной системе распознавать патогенные организмы. Согласно данным секвениро-ванного генома из фаланги Денисова 3 , один из жизненно важных компонентов иммунной системы – аллель HLA-B*73 – современные люди унаследовали от денисовцев [Abi-Rached et al., 2011].

Наглядным примером адаптивной интрогрессии является адаптация тибетцев к гипоксии, обусловленной пониженным парциальным давлением кислорода в воздухе на высокогорье. Если у жителей равнин акклиматизация на большой высоте над уровнем моря сопровождается повышением уровня гемоглобина в крови, вследствие чего происходят сгущение крови, образование тромбов и закупорка сосудов, то у тибетцев уровень гемоглобина в крови понижен, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тибетские женщины в отличие от жительниц равнин в условиях высокогорья обладают более высокой способностью к деторождению, они не страдают во время беременности от преэклампсии, у них рождаются дети с нормальным весом.

Особенностью генетического кода коренного населения Тибета является наличие специфической вариации гена EPAS1, отвечающего за приспособление человека к нехватке кислорода в условиях высокогорья. Полногеномный анализ генетического материала тибетцев, китайских ханьцев (крупнейший по численности народ на Земле), представителей 26 других популяций из разных регионов планеты (проект исследований генетиче ского разнообразия человека (HGDP)), а также ископаемых гомининов показал, что вариация гена EPAS1 характерна только для тибетцев и денисовцев. У ханьцев этот ген встречается очень редко, а у других современных народов он отсутствует. Кроме того, сравнение ДНК тибетцев и денисовцев позволило установить, что генетически жители Тибета гораздо ближе к денисовцам, чем другие современные люди, а механизм адаптации тибетцев к условиям высокогорья был запущен благода- ря генам, доставшимся им от денисовского человека [Huerta-Sánchez et al., 2014].

Следы геномного влияния денисовцев на адаптивную интрогрессию выявлены также у других популяций Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии [Skoglund, Jakobsson, 2011; Reich et al., 2011; Lalueza - Fox, Gilbert, 2011; Prüfer et al., 2014; Qin, Stoneking, 2015; Sankararaman et al., 2016; Jacobs G.S. et al., 2019].

Археологические материалы

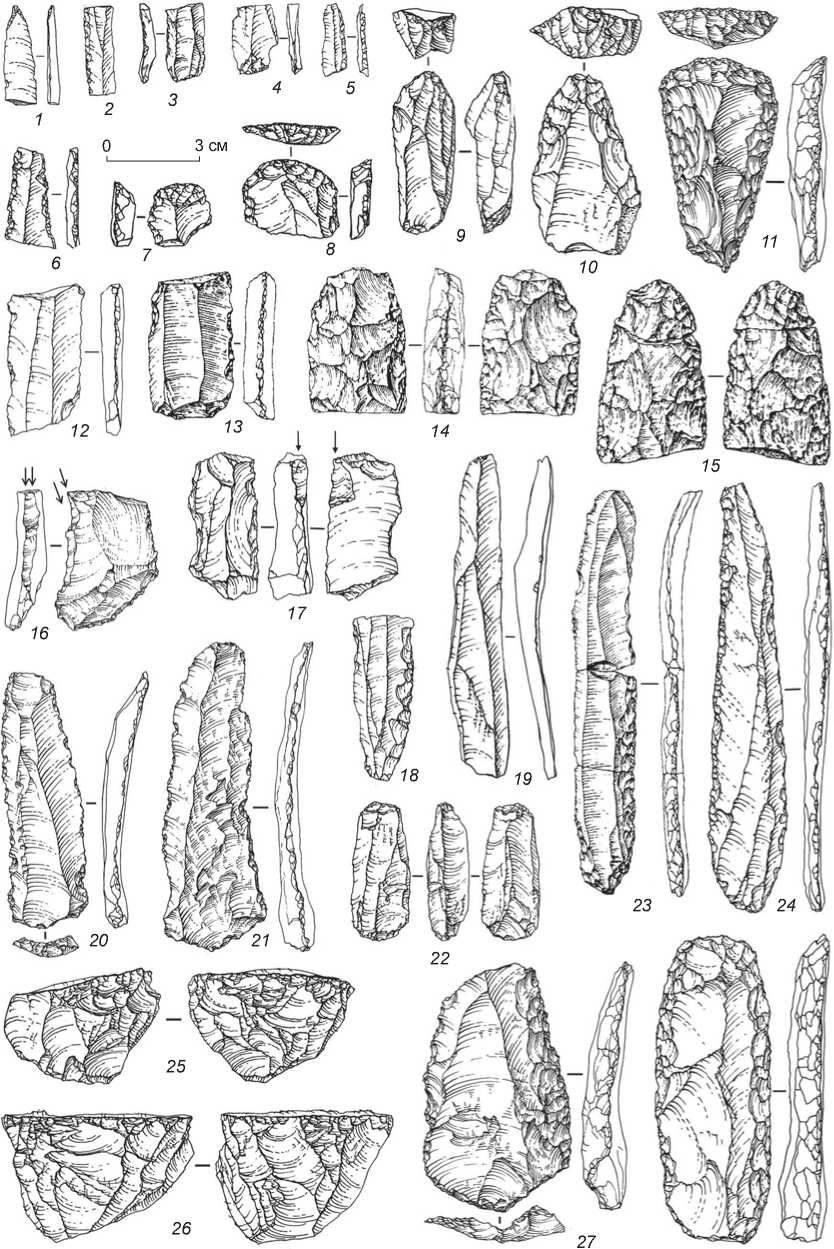

В Денисовой пещере изучена самая продолжительная культурно-хронологическая последовательность палеолита, выявленная на территории Северной и Центральной Азии. В пещере исследования проводились на четырех участках – в центральном зале, в восточной и южной галереях, а также на предвходовой площадке (см. рис. 2). Наиболее полная картина развития палеолитических традиций представлена в отложениях среднего и верхнего плейстоцена в центральном зале и в восточной галерее (см. рис. 3). Согласно хроностратиграфии пещерных отложений и технико-типологическому облику каменных индустрий, археологические находки из слоев 22–20 в центральном зале и слоев 15 и 14 в восточной галерее относятся к ранней стадии среднего палеолита, из слоев 19–12 в центральном зале и слоев 13–11.3 в восточной галерее – к среднему палеолиту, из слоя 11.2 в восточной галерее – к начальному верхнему палеолиту, из слоя 11 в центральном зале и слоя 11.1 в восточной галерее, а также слоя 11 в южной галерее – к ранней стадии верхнего палеолита, из слоя 9 в центральном зале, в восточной и южной галереях – вероятно, к средней стадии верхнего палеолита.

Наиболее древние артефакты зафиксированы в отложениях слоя 22 в центральном зале пещеры, верхняя хронологическая граница которых, определенная ОSL-методом, относится к 287 ± 41 тыс. лет [Jacobs Z. et al., 2019]. Они перекрыты культуросодержащими слоями 21 и 20 возрастом 250 ± 44–170 ± 19 тыс. лет. В восточной галерее им соответствуют осадки слоев 15 и 14 возрастом от 203 ± 14 до 187 ± 14 тыс. лет.

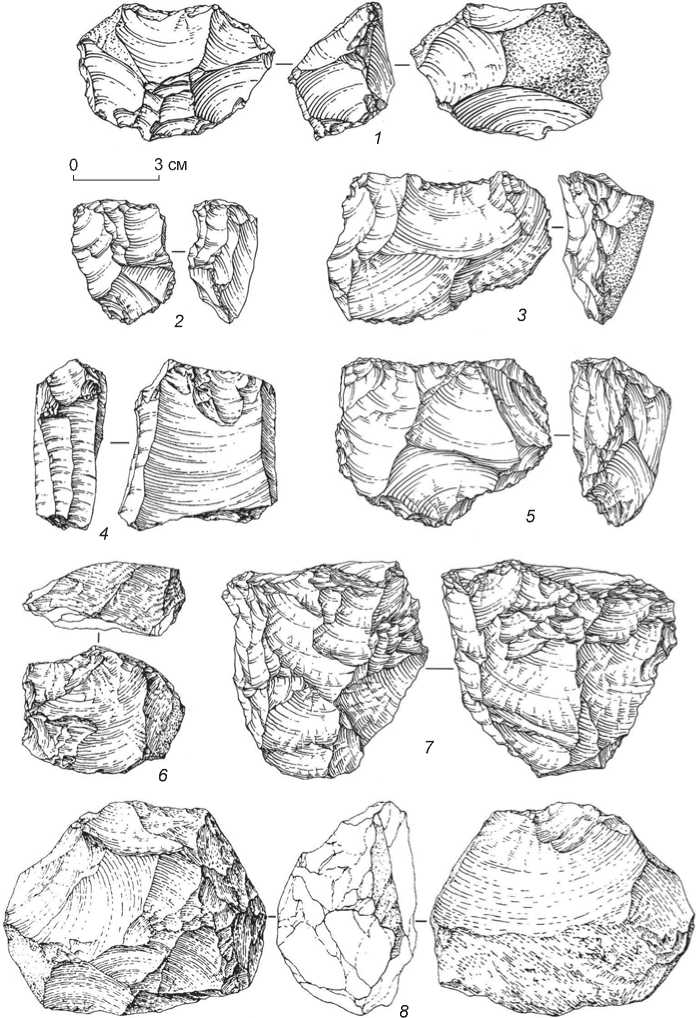

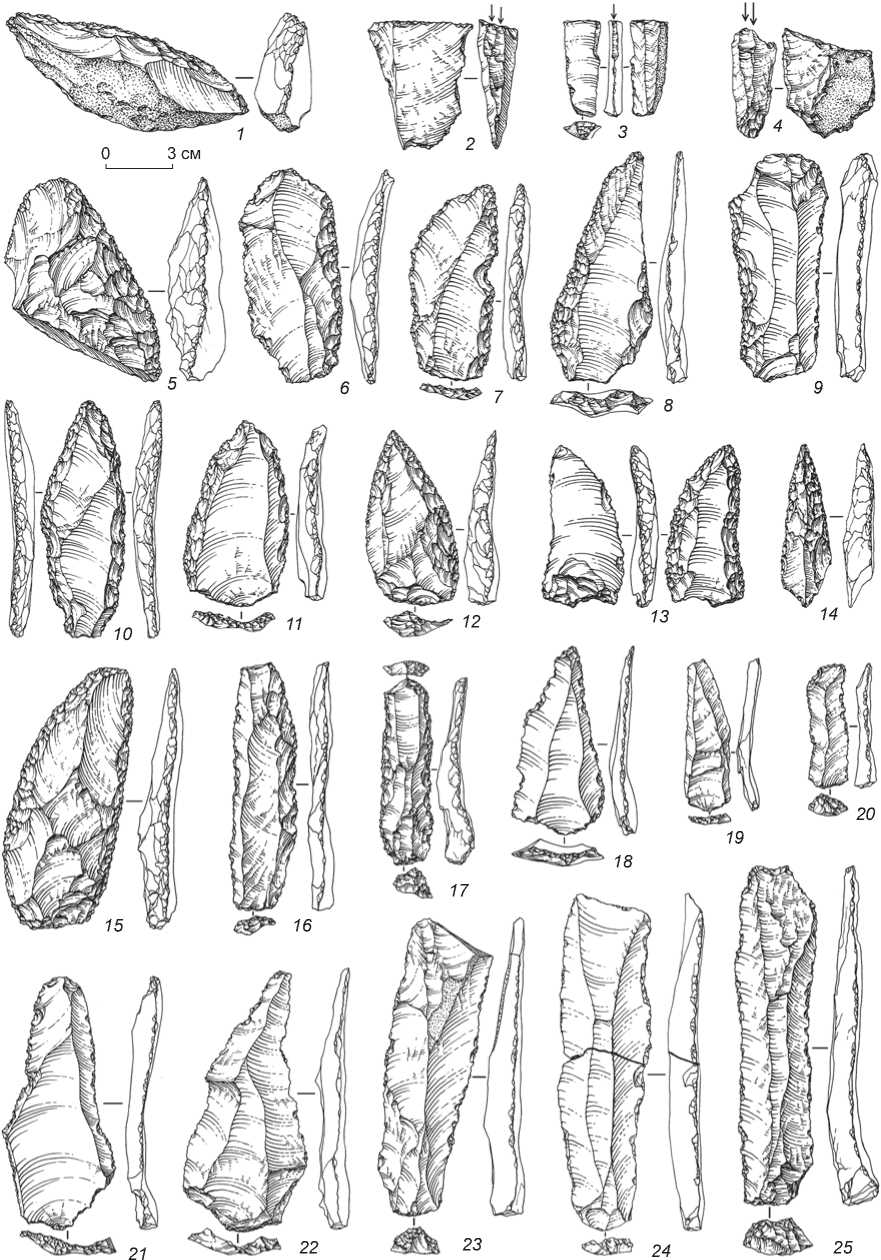

Геохронология базальных отложений пещеры позволяет связывать археологические материалы из этих слоев с ранней стадией среднего палеолита. Для этих индустрий характерны радиальные и леваллуазские нуклеусы для скалывания отщепов, оформленные в моно- и бифронтальном вариантах (рис. 5, 1, 6, 8 ), и параллельные монофронтальные одноплощадочные ядрища (рис. 5, 2–5, 7 ), изготовленные главным образом из крупных массивных сколов, а также из небольших валунов. Среди сколов преобладают укороченные отщепы с гладкой или естественной площадкой и продольной или ортогональной огранкой дорсаль-

Рис. 5. Нуклеусы ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры.

ной поверхности. Немногочисленные пластины имеют гладкую ударную площадку и продольную огранку дорсала.

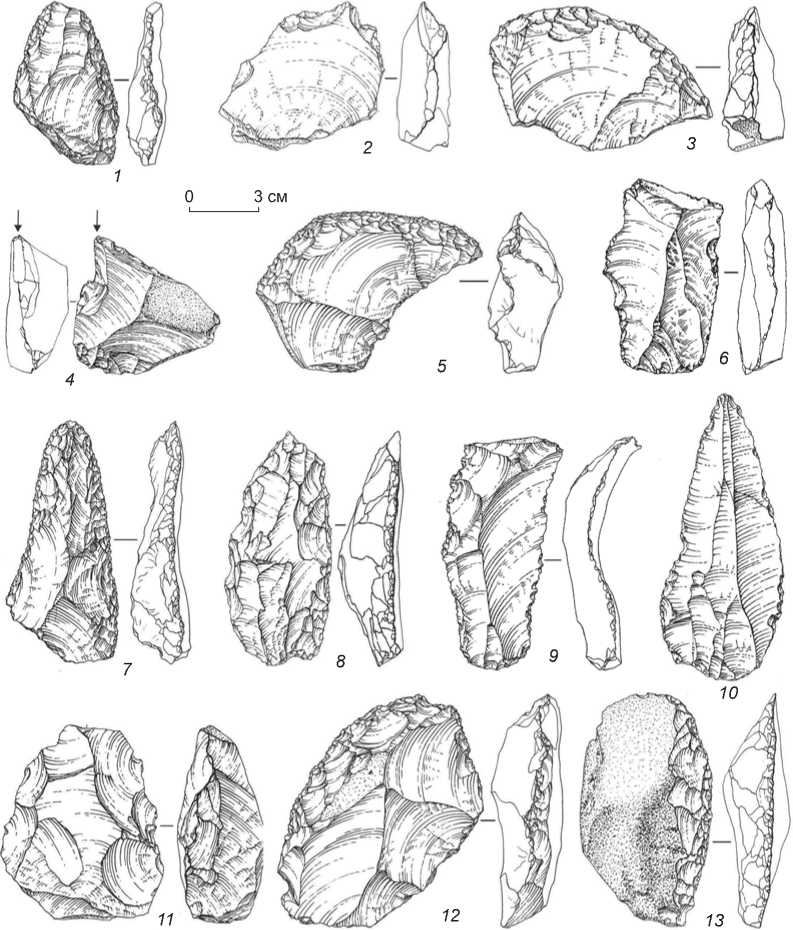

Основу инвентаря составляют типологически устойчивые серии изделий на стандартных заготовках: скребла с продольным (рис. 6, 13), диагональным (рис. 6, 12), поперечным (рис. 6, 3, 5), конвергентным (рис. 6, 1, 7, 8) и угловым расположением лезвий, в т.ч. оформленные многорядной ретушью типа кина, а также шиповидные (рис. 6, 2), зубчатые и выемчатые изделия. Особо следует отметить многочисленные изделия с вентральным утончением; они представлены крупными, как правило, массивными отщепами, интенсивно обработанными крупными вентральными снятиями с дистального, одного или двух продольных краев (рис. 6, 11). Другим характерным видом изделий являются базально тронкированные и тронкированно-фасетированные сколы, в большинстве случаев с вентральным трон-кированием, реже - с дорсальным. В составе орудий имеются ножи с естественным обушком, резцы - поперечный на пластине и угловой на массивном

Рис. 6. Каменный инвентарь ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры.

1, 3, 5, 7, 8, 12, 13 – скребла; 2 – шиповидное орудие; 4 – резец; 6, 9 – пластинчатые сколы с ретушью;

10 – леваллуазское острие; 11 – вентрально-утонченный скол.

отщепе (рис. 6, 4 ), а также удлиненный леваллуазский остроконечник с фасетированной срединновыпуклой площадкой (рис. 6, 10 ) и пластинчатые сколы с эпизодической ретушью (рис. 6, 6, 9 ).

Следующий этап в развитии среднего палеолита в Денисовой пещере связан с отложениями последней стадии среднего и первой половины верхнего плейстоцена. Этот период представлен индустриями из толщи слоев 19–12 в центральном зале и слоев 13– 11.3 в восточной галерее, датированных в интервале 156 ± 15–58 ± 6 тыс. л.н.

В среднепалеолитических индустриях пещеры для первичной обработки камня применялось в основном радиальное (рис. 7, 6) и параллельное (рис. 7, 2, 4, 8) расщепление, в т.ч. с торцовых (рис. 7, 1, 5) и объемных подпризматических (рис. 7, 7) нуклеусов, оформленных на крупных гальках и валунах, реже – на массивных сколах. Леваллуазский метод раскалывания представлен в до статочно развитом виде нуклеусами, предназначенными для получения отщепов (рис. 7, 3) и пластин, однако заметного влияния на облик индустрий он не оказал. Заготовками для орудий служили, как правило, крупные и короткие сколы с гладкой или естественной ударной площадкой и продольной огранкой дорсала. Пластинчатые сколы преимущественно средние и мелкие, реже – крупные; при этом доля пластин среди сколов заметно возрастает вверх по разрезу. Ударные площадки у них в основном гладкие, хотя встречаются пластины с двугранными и фасетиро-ванными площадками. Все среднепалеолитические индустрии включают небольшое количество леваллуазских сколов – отще-пы, пластины и острия с выпуклой тщательно фасетированной ударной площадкой (рис. 8, 16–25). Леваллуазские сколы использовались в большинстве случаев без вторичной обработки, но часть пластин несет следы регулярной ретуши.

Ведущими в типологическом списке инвентаря являются скребла, среди которых преобладают продольные (рис. 8, 6, 7 ), поперечные (рис. 8, 1 ), диагональные (рис. 8, 5, 8 ), конвергентные (рис. 8, 15 ) и угловатые формы. Заметное место среди орудий принадлежит зубчатым, выемчатым и клювовидным формам, образованным преимущественно ретушью и реже – клектонски-ми анкошами. Относительно небольшими, но достаточно выразительными сериями представлены мустьерские остроконечники (рис. 8, 10–14 ), леваллуазские острия (рис. 8, 18, 19, 21, 22 ) и пластины (рис. 8, 16, 20, 23–25 ), отщепы с вентральным утончением и орудия верхнепалеолитической группы – концевые и угловые скребки, угловые резцы (рис. 8, 2–4 ), проколки и тронки-рованные сколы (рис. 8, 9, 17 ), а также би-фасиальные изделия.

Начальный верхний палеолит в Денисовой пещере представлен материалами из литологического слоя 11.2 в восточной

галерее. Для отложений этого слоя имеются определения OSL-возраста – 63 ± 6–55 ± ± 6 тыс. лет, получена также серия AMS-дат, среди которых самые древние – более 50 тыс. л.н., а абсолютное большинство находится в диапазоне 50–40 тыс. л.н.

Археологические материалы из данного слоя достаточно отчетливо фиксируют последовательное развитие технологических традиций от среднепалеолитических к ранним верхнепалеолитическим приемам обработки камня. В индустрии применялось в основном параллельное расщепление, в т.ч. с подпризматических (рис. 9, 18–20 ) и торцовых (рис. 9, 15 ) нуклеусов, часто предназначенных для получения крупных пластин. Реже использовались приемы радиального и леваллуазского скалывания заготовок. Среди продуктов расщепления большинство составляют отще-пы с параллельно ограненным дорсалом и гладкой ударной площадкой, вместе с тем серийно представ-

Рис. 7. Нуклеусы среднего палеолита из Денисовой пещеры. лены удлиненные сколы, полученные с помощью прямого удара каменным отбойником.

Среди орудий преобладают скребла среднепалеолитических форм, в основном продольные (рис. 9, 14 ), диагональные (рис. 9, 13 ) и поперечные (рис. 9, 16 ). Эту группу изделий дополняет небольшая, но типологически выдержанная серия удлиненных леваллуаз-ских сколов, в основном остроконечников (рис. 9, 11 ). Заметной является доля зубчатых, выемчатых и клювовидных изделий. Представительную группу образуют орудия верхнепалеолитических типов – удлиненные остроконечники (рис. 9, 10 ), концевые скребки (рис. 9, 1, 2, 17 ) и угловые резцы (рис. 9, 8 ), в т.ч. на крупных удлиненных сколах (рис. 9, 7 ); проколки, долотовидные орудия (рис. 9, 12 ), крупные тронкированные и тронкированно-фасетированные

Рис. 8. Каменный инвентарь среднего палеолита из Денисовой пещеры.

1, 5–8, 15 – скребла; 2–4 – резцы; 9, 17 – тронкированные пластины с ретушью; 10–14 – мустьерские остроконечники;

16, 20, 23–25 – пластины; 18, 19, 21, 22 – леваллуазские острия.

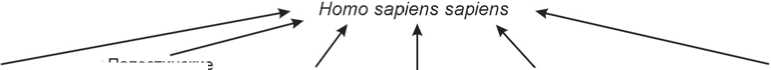

Рис. 9. Каменный инвентарь начальной стадии верхнего палеолита из восточной галереи Денисовой пещеры. 1, 2, 17 – скребки; 3–6 – пластины с ретушью; 7, 8 – резцы; 9 – тронкированно-фасетированный скол; 10 – ретушированный остроконечник; 11 – остроконечная пластина; 12 – долотовидное орудие; 13, 14, 16 – скребла; 15, 18–20 – нуклеусы.

сколы (рис. 9, 9 ), призматические пластины с ретушированными продольными краями (рис. 9, 3–6 ).

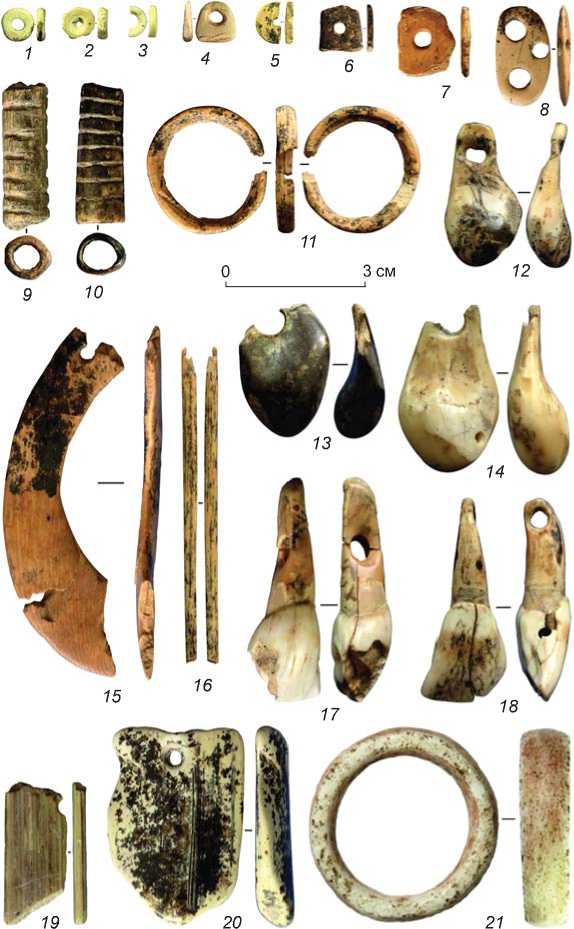

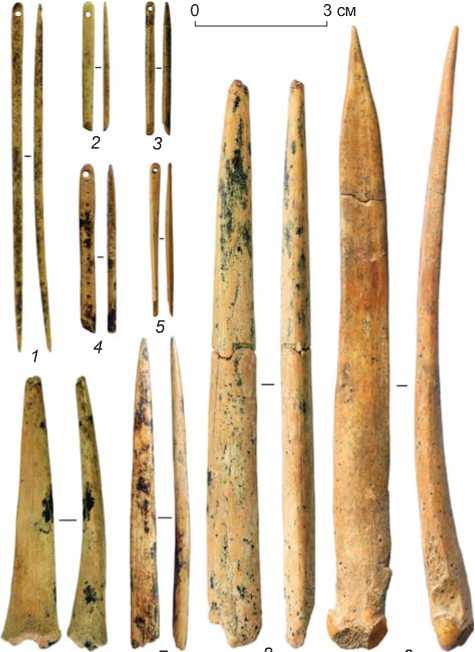

В слое 11.2 обнаружены также костяные орудия и украшения из бивня, зубов и костей животных, а также поделочного камня и скорлупы. Костяной инвентарь включает ретушеры, слабомодифицирован-ные долотовидные орудия и фрагмент утолщенной иглы с обломленным ушком (рис. 10, 16). В состав украшений входят пронизки или стержни с гравировкой из полых трубчатых костей с симметричными рядами глубоких кольцевых нарезок (рис. 10, 9, 10), подвески из клыков марала (рис. 10, 12–14) и резцов лося (рис. 10, 17) с биконически просверленным отверстием, пластины из бивня мамонта, состоящие из двух фрагментов полулунной формы, с бикониче-скими отверстиями (рис. 10, 15); кольцо из бивня мамонта (рис. 10, 11), бусины из кости (рис. 10, 4) и бивня (рис. 10, 5–8) овальной или подквадратной формы с одним или тремя отверстиями, а также кольцо из белого мрамора (рис. 10, 21), подвески из серпентина с просверленным отверстием около одного из поперечных краев (рис. 10, 19, 20) и плоские бусины-колечки из уникального для палеолита Алтая материала – окаменевшей скорлупы яиц страуса (рис. 10, 1–3).

Среди украшений особо следует отметить подвеску из зуба лося (рис. 10, 18 ), прямое датирование которой показало возраст 42450–49710 кал. лет (OxA-30963), что позволяет рассматривать находку как древнейшее изделие такого типа в Северной Евразии.

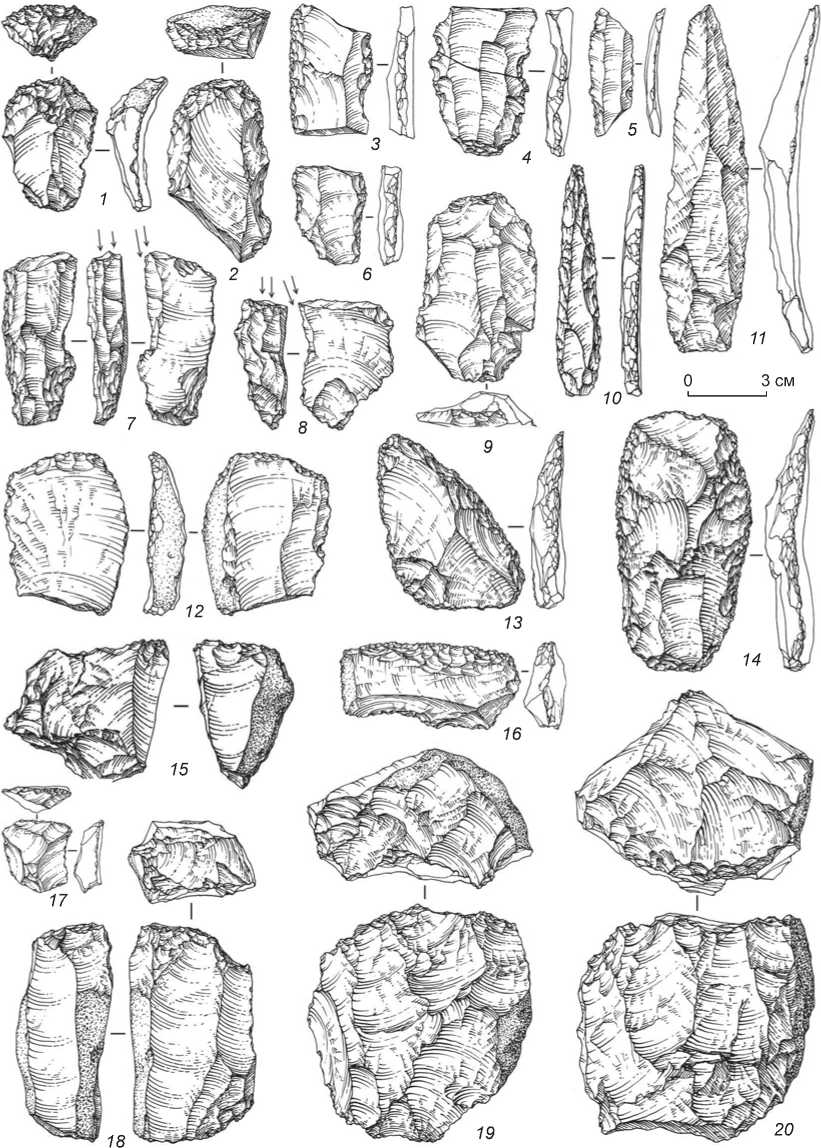

Ранняя стадия верхнего палеолита в Денисовой пещере представлена материалами из литологического слоя 11.1 в восточной галерее, из отложений слоя 11 (стратиграфические горизонты 11.5–11.1) в центральном зале, а также из слоя 11 в южной галерее. Возраст этих отложений, согласно многочисленным данным OSL- и AMS-датирования, в целом соответствует хронологическому интервалу 50–30 тыс. л.н.

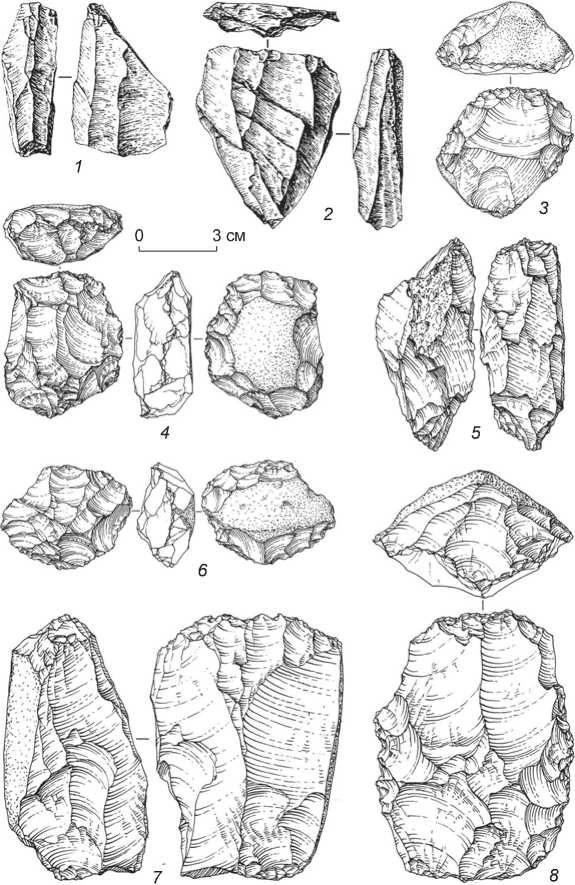

Для расщепления камня в это время использовалось главным образом параллельное скалывание. Отмечено также радиальное и леваллуазское расщепление. Среди нуклеусов наиболее вырази-

тельными являются одно- и двуплощадочные призматические формы с тщательно подготовленным карнизом для снятия удлиненных сколов (рис. 11, 22 ), в т.ч. конусовидные ядрища небольших размеров, предназначенные для снятия мелких пластин (рис. 11, 25, 26 ). Среди продуктов расщепления выделяются удлиненные сколы (рис. 11, 12 , 13 , 18 ), в т.ч. полученные с помощью отбойников из органического материала крупные длинные пластины с точечной или линейной ударной площадкой (рис. 11, 19, 23, 24 ), пластины с левал-луазской морфологией (рис. 11, 20, 21 ), а также пластинки (рис. 11, 1–4, 6 ) и микропластины (рис. 11, 5 ).

В составе инвентаря имеются серии скребел, в основном продольных модификаций (рис. 11, 27, 28 ), и зубчато-выемчатых орудий. Верхнепалеолитические формы орудий включают разнообразные концевые скребки (рис. 11, 7–11 ), угловые резцы (рис. 11, 16, 17 ), миниатюрные проколки на пластинках (рис. 11, 1 ), крупные призматические пластины с крутой модифицирующей ретушью по продольному краю (рис. 11, 23, 24 ), ретушированные пластины (рис. 11, 13, 18 ) и пластинки (рис. 11, 2, 3, 6 ), а также микропластины

Рис. 10. Костяная игла ( 16 ) и украшения начальной стадии верхнего палеолита из скорлупы ( 1–3 ), кости ( 4, 9, 10 ), бивня ( 5–8, 11, 15 ), зубов ( 12–14, 17, 18 ) животных и камня ( 19– 21 ) из восточной галереи Денисовой пещеры. 1–8 – бусины; 9, 10 – пронизки; 11, 21 – кольца; 12– 14, 17–20 – подвески; 15 – пластина с отверстием; 16 – игла с ушком.

3 cм

Рис. 11. Каменный инвентарь ранней стадии верхнего палеолита из Денисовой пещеры.

1 - проколка; 2, 3, 6 - пластинки с ретушью; 4 - пластинка; 5 - микропластина с притупленным краем; 7-11 - скребки; 12, 19-21 - пластины; 13 , 18, 23, 24 - пластины с ретушью; 14, 15 - бифасы; 16, 17 - резцы; 22, 25, 26 - нуклеусы;

27, 28 - скребла.

с притупленным краем (рис. 11, 5 ) . Среди других категорий инвентаря следует отметить небольшие серии леваллуазских пластин с утилитарной ретушью (рис. 11, 20, 21 ) и бифасиальных орудий листовидной формы (рис. 11, 14, 15 ).

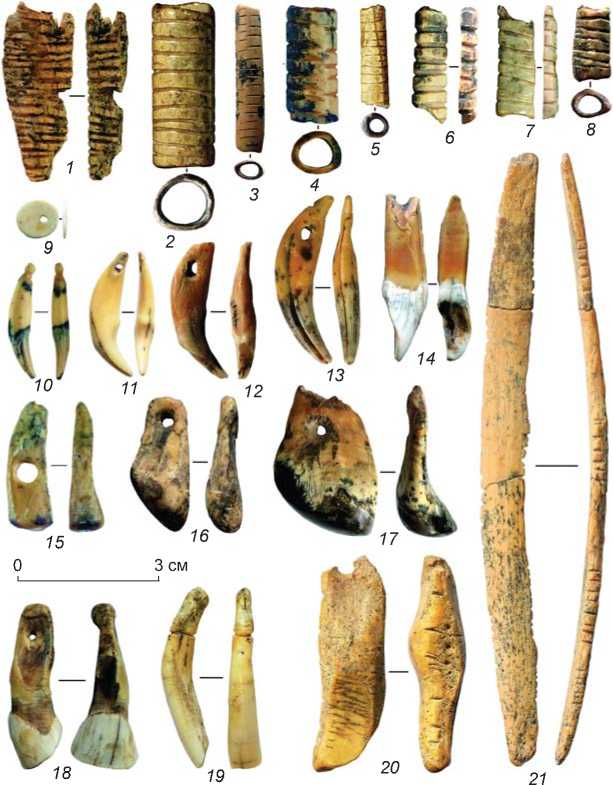

В коллекции изделий раннего верхнего палеолита из Денисовой пещеры выделяются костяные орудия и украшения из кости, бивня мамонта и зубов животных. Группу орудий составляют костяные иглы с просверленным ушком (рис. 12, 2, 3, 5 ), в т.ч. удлиненная целая игла длиной 75 мм (рис. 12, 1 ), и сделанное из бивня уплощенное изделие с обломленным острием, на обе поверхности которого нанесено по ряду точечных углублений (рис. 12, 4 ); острия из бивня (рис. 12, 7 ) и обломков трубчатых костей крупных млекопитающих (рис. 12, 8, 9 ), а также костяной остроконечник (рис. 12, 6 ) из литологического горизонта 11.4 в центральном зале, который имеет прямую AMS-дату 42660–48100 кал. л.н. (OxA-30271) и является древнейшим среди подобных изделий, известных в Северной Евразии.

В число украшений входят подвески с биконически просверленным отверстием или с креплением

Рис. 12. Орудия ранней стадии верхнего палеолита из кости ( 1–3, 5, 6, 8, 9 ) и бивня ( 4, 7 ) из Денисовой пещеры. 1–5 – иглы с ушком; 6–9 – острия-проколки.

в виде глубоких концентрических нарезок в корневой части, изготовленные из клыков лисицы (рис. 13, 11–13 ), куницы (рис. 13, 10 ) и марала (рис. 13, 16, 17 ), резцов лося (рис. 13, 14 ), бизона (рис. 13, 18 ), гиены или медведя (рис. 13, 15 ), сибирского горного козла (рис. 13, 19 ) и сесамовидной кости лошади (рис. 13, 20 ); полые пронизки или стержни из трубчатых костей млекопитающих (рис. 13, 2, 8 ) и крупных птиц (рис. 13, 3–7 ), орнаментированные рядами глубоких кольцевых нарезок; часть костяного тонкостенного изделия цилиндрической формы, состоящая из двух фрагментов, с орнаментом из параллельных рядов поперечных прорезанных линий (рис. 13, 1 ); представленная тремя фрагментами длинная узкая костяная пластина с короткими прорезанными насечками, сгруппированными в локальные ряды на кромках изделия (рис. 13, 21 ); небольшие плоские бусины из обломков трубчатых костей (рис. 13, 9 ), тонкостенное колечко, являющееся поперечным срезом с трубчатой кости крупной птицы, и фрагменты изделий с параллельными или веерообразными насечками, выполненных из ребра копытного.

Изделия из бивня мамонта включают диадемы или нагрудные пластины, представленные центральной частью прямоугольной прямой пластины, которая с двух сторон орнаментирована продольными линиями из треугольных углублений (рис. 14, 15 ), и краевой частью широкой изогнутой в профиле пластины с биконически прорезанным отверстием на конце (рис. 14, 13 ); браслет, состоящий из двух уплощенных изогнутых в профиле фрагментов (рис. 14, 12 ); крупную массивную прямоугольную подвеску (рис. 14, 11 ), кольца (рис. 14, 7 ) и бусины округлой, овальной или подквадратной формы с одним (рис. 14, 1–4 ) или двумя (рис. 14, 5, 6, 8 ) биконическими отверстиями; пластину из трех фрагментов с ше стью биконически прорезанными отверстиями, расположенными вдоль продольной оси, которая являлась, видимо, заготовкой для изготовления крупных бусин (рис. 14, 14 ). Эксклюзивным изделием является зооморфная фигурка, скорее всего, хищника семейства кошачьих, у которой отсутствуют голова и передние конечности, утраченные в древности (рис. 14, 10 ). Статуэтка орнаментирована со всех сторон рядами из четырех коротких насечек, сохранивших внутри остатки минерального красителя красного цвета.

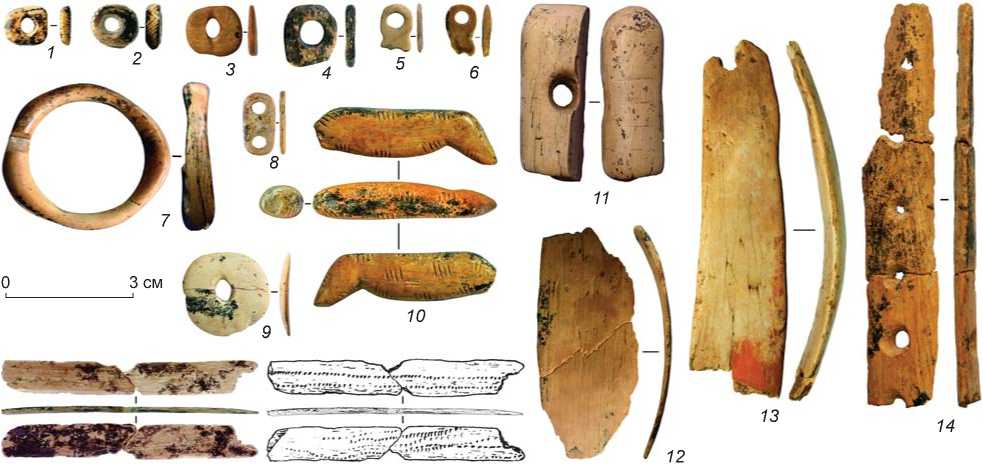

Другой примечательный компонент коллекции – украшения из поделочного камня, скорлупы и раковин моллюсков. К ним относятся браслет из темнозеленого хлоритолита (рис. 15, 16 ), разнообразные подвески из зеленого каолинитового агальматолита (рис. 15, 12 ), желто-коричневого полосчатого хризотила (рис. 15, 13 ), белого мрамора (рис. 15, 8 ), серого и светло-зеленого серпентина (рис. 15, 10, 11, 14 ) и светло-коричневого талька-стеатита (рис. 15, 9 )

с биконически просверленным отверстием у одного из поперечных краев; бусины из мрамора (рис. 15, 3 ), талька (рис. 15, 4-6 ), серпентина и глинистого сланца (рис. 15, 7); а также бусины-колечки из скорлупы яиц страуса (рис. 15, 1, 2 ) и украшения из раковин пресноводных моллюсков Corbicula tibetensis с пропиленным отверстием в основании (рис. 15, 15 ).

Категория предметов, связанных с использованием красящих веществ, включает подтреугольный обломок твердого минерального пигмента бордового цвета и грушевидную гальку молочно-белого мрамора со следами красноватой охры. Микроскопический анализ персональных украшений выявил следы использования охристых пигментов в отверстиях и неровностях микрорельефа

Рис. 13. Украшения ранней стадии верхнего палеолита из кости ( 1-9, 20, 21 ) и зубов животных ( 10-19 ) из Денисовой пещеры.

1 - фрагмент изделия с гравировкой; 2-8 - про-низки; 9 - бусина; 10-20 - подвески; 21 - орнаментированная пластина.

Рис. 14. Украшения из бивня ранней стадии верхнего палеолита из Денисовой пещеры.

1-6, 8, 9 - бусины; 7 - кольцо; 10 - зооморфная скульптура; 11 - подвеска; 12 - браслет; 13, 15 - диадемы; 14 - пластина с отверстиями.

Рис. 15. Украшения ранней стадии верхнего палеолита из скорлупы ( 1, 2 ), поделочного камня ( 3–14, 16 ) и раковины моллюска ( 15 ) из Денисовой пещеры.

1–7 – бусины; 8–15 – подвески; 16 – браслет.

стин (рис. 16, 8 – 10 ). Остаточная ударная площадка на пластинчатых сколах в большинстве случаев имеет следы прямой редукции карниза. Характерной чертой этой индустрии является широкое использование пластин для изготовления орудий, главным образом в качестве основ для продольных разновидностей скребел (рис. 16, 13, 18 ). В составе орудий наибольший интерес вызывают ретушированные пластины (рис. 16, 14, 17 ), пластинки (рис. 16, 5 – 7, 11, 12 ) и микропластины (рис. 16, 9, 10 ) с притупленным краем, скребки высокой формы (рис. 16, 15 ) и фрагмент листовидного бифаса (рис. 16, 16 ). В относительно небольшом количестве представлены концевые и боковые скребки, угловые и поперечные резцы, проколки, долотовидные орудия, а также атипичные леваллуазские острия, выемчатые и клювовидные изделия.

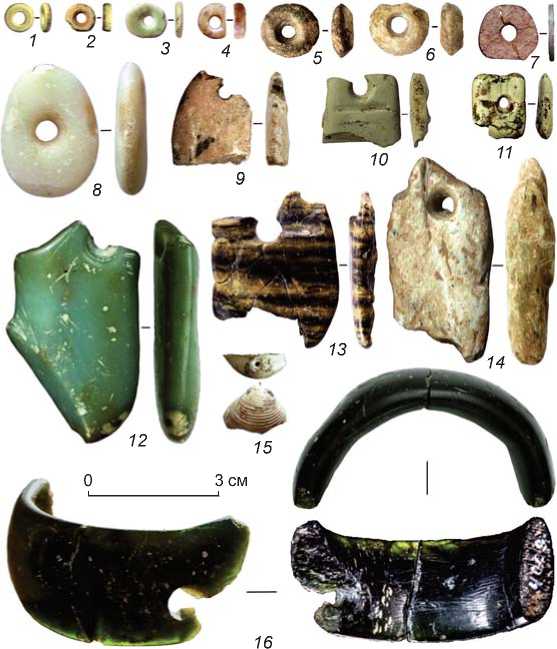

В коллекцию верхнепалеолитического инвентаря входит небольшая серия орудий и украшений из кости и бивня мамонта: иглы с просверленным ушком (рис. 16, 1 ), острия-проколки, подвески из бивня мамонта с би-коническим отверстием (рис. 16, 3 ), фрагменты пластин с искусственным отверстием (рис. 16, 4 ) и рядами симметричных поперечных нарезок (рис. 16, 2 ).

Несмотря на неполноту литолого-стратиграфической последовательности, связанной с крупными седиментационными перерывами в толще плейстоценовых отложений, ма- подвесок из хризотила и зубов животных, а также бусин из скорлупы.

Трасологическое и технологическое изучение костяных и каменных украшений показало, что они изготовлены с помощью таких операций, как строгание, резание, биконическое сверление, внутренняя расточка, шлифовка и полировка.

Последний этап в культурно-хронологической колонке плейстоценовых отложений Денисовой пещеры представляют верхнепалеолитические материалы из литологического слоя 9 в центральном зале, восточной и южной галереях. По результатам OSL-датирования, возраст этих отложений в центральном зале пещеры 36 ± 4–21 ± 8 тыс. лет, что в целом соответствует средней стадии верхнего палеолита.

Немногочисленные материалы из этого слоя свидетельствуют о дальнейшем развитии приемов пластин- чатого расщепления с использованием в о сновном техники параллельного скалывания с подпризматических и торцовых нуклеусов. По сравнению с предшествующим этапом среди сколов заметно увеличилось процентное содержание удлиненных заготовок (рис. 16, 5–7, 11–14, 17–19), возросла доля микропла- териалы многослойного комплекса Денисовой пещеры в целом отражают развитие древних технологий в широком хронологическом диапазоне – вторая половина среднего и практически весь верхний плейстоцен от ранних этапов среднего палеолита до средней стадии верхнепалеолитического времени и свидетельствуют о преемственности технологических традиций среднего и верхнего палеолита. Индустрия начального верхнего палеолита сформировалась на местной среднепалеолитической основе. Сходство между средне- и верхнепалеолитическими индустриями проявлялось в использовании одного сырья – галек осадочных и вулканических пород из русловых отложений р. Ануй и в перманентном применении техники параллельного расщепления. Параллельное скалывание заготовок с плоских площадочных нуклеусов активно применялось на разных стади- ях среднего палеолита наряду с леваллуазским и радиальным расщеплением. В начале верхнего палеолита стало регулярно использоваться параллельное скалывание с призматических и торцовых нуклеусов, направленное на получение серий небольших и крупных пластин. Типологическая связь с начальным эта-

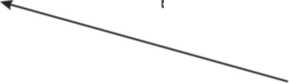

Рис. 16. Ко стяная игла ( 1 ), украшения из кости ( 2 ) и бивня ( 3, 4 ), каменный инвентарь ( 5–19 ) средней стадии верхнего палеолита из Денисовой пещеры.

1 – игла с ушком; 2 – пластина с гравировкой; 3 – подвеска; 4 – пластина с отверстием; 5–7, 9–12 – пластинки и микропластины с притупленным краем; 8 – микропластина; 13, 18 – скребла; 14, 17 – ретушированные пластины;

15 – скребок; 16 – бифас; 19 – пластина.

пом верхнего палеолита отчетливо прослеживается в индустриях финальной стадии среднего палеолита. В этих индустриях выделяются орудия с хорошо выраженной верхнепалеолитической типологией: концевые и угловые скребки, угловые резцы, угловые проколки, крупные ретушированные пластины и тронкированные сколы. Связующим звеном с индустриями предшествующего периода в коллекциях начала верхнего палеолита являются также немногочисленные, но достаточно выразительные леваллуаз-ские изделия.

Появление в культурно-хронологической колонке Денисовой пещеры ок. 50 тыс. л.н. признаков микрорасщепления, микропластин с притупленным краем, костяных игл с просверленным ушком, наборов личных украшений и следов

символической деятельности свидетельствует о формировании на Алтае одной из самых ранних в Евразии верхнепалеолитических индустрий, создателями которой, согласно антропологическим и палеогене-тическим данным, были денисовцы. По поведенческим характеристикам денисовцы были близки к человеку современного физического облика, который пришел на территорию Западной Сибири не позднее 45 тыс. л.н. [Fu et al., 2014]. Однако останки людей современного анатомиче ского типа в плейстоценовых отложениях этого времени в Денисовой пещере и на других палеолитических стоянках Алтая не обнаружены, что позволяет связывать становление верхнего палеолита на этой территории с культурой денисовцев.

Согласно антропологическим и палеогенетиче-ским материалам из слоя 22.1 в центральном зале и слоя 15 в восточной галерее [Sawyer et al., 2015; Slon et al., 2017b], денисовцы поселились в пещере в самом начале ее освоения на ранней стадии среднего палеолита. Вверх по разрезу их присутствие отмечено в восточной галерее на границе среднепалеолитических слоев 12.1 и 11.4 и в слое 11.2 с индустрией начального верхнего палеолита, а также в слое 11 в южной галерее, который содержит материалы ранней стадии верхнего палеолита [Reich et al., 2010; Sawyer et al., 2015]. Антропологические свидетельства длительного обитания в пещере денисовцев согласуются с культурной преемственностью в развитии каменных индустрий и позволяют предположить, что денисов-цы являлись автохтонным населением, с которым ассоциируется развитие среднепалеолитических и ранних верхнепалеолитических культурных традиций. Вместе с тем в среднепалеолитических слоях Денисовой пещеры обнаружены останки неандертальцев [Медникова, 2011а, 2013; Prüfer et al., 2014; Slon et al., 2017a] и кость девочки-гибрида неандерталки и дени-совца [Slon et al., 2018]. Эти материалы и отсутствие резких изменений в составе каменных индустрий позволяют говорить о каких-то формах, скорее всего, совместного, а не попеременного обитания в пещере де-нисовцев и неандертальцев, при этом роль последних в развитии среднепалеолитического технокомплекса пещеры пока остается неясной.

Около 60 тыс. л.н. на Алтае появилась новая популяция неандертальцев, генетически отличавшаяся от неандертальцев из Денисовой пещеры [Slon et al., 2018; Mafessoni et al., 2020]. Многочисленные останки ее представителей обнаружены в пещерах Окладникова и Чагырской, расположенных в 100 и 120 км соответственно от Денисовой пещеры [Krause et al., 2007; Медникова, 2011б; Бужилова, 2013]. Принадлежавшие поздним неандертальцам палеолитические традиции с основанными на радиальной технике расщепления индустриями мустьерского облика, в которых преобладали микокские орудия угловатых и бифасиальных форм, резко отличались от традиций, зафиксированных в Денисовой пещере [Деревянко, Маркин, Шунь-ков, 2013; Kolobova et al., 2020]. Согласно данным хроностратиграфии пещерных отложений, верхняя хронологическая граница обитания неандертальцев в Чагырской пещере соответствует 49 тыс. л.н., а в пещере Окладникова – минимум 44 тыс. л.н. [Kolobova et al., 2020]. Таким образом, в период 50–45 тыс. л.н. на Северо-Западе Алтая по соседству обитали носители мустьерских и ранних верхнепалеолитических традиций – неандертальцы и денисовцы. Постепенно пришлая популяция неандертальцев была, видимо, ассимилирована автохтонным верхнепалеолитическим населением.

Обсуждение

Происхождение денисовцев и их вклад в формирование человека современного вида

Исследованиями установлено, что в конце среднего – начале верхнего плейстоцена в Африке и Евразии в результате длительной эволюции рода Homo сформировались три таксона – ранние люди современного типа в Африке, неандертальцы в Европе и денисовцы в Азии. Эти таксоны обладали открытыми генетическими системами, они скрещивались между собой, при этом у репродуктивного потомства происходил обмен генами [Krause et al., 2010; Reich et al., 2011; Skoglund, Jakobsson, 2011; Meyer et al., 2012; Prüfer et al., 2014; Fu et al., 2015]. С. Паабо объединил три таксона, обменивавшихся генами, в метапопуляцию [Pääbo, 2015]. Результатом указанных процессов являются обнаруженные в Денисовой пещере останки девочки-гибрида денисовца и неандерталки Денисова 11 [Slon et al., 2018]. Во время миграции из Африки 80–40 тыс. л.н. ранние люди современного анатомического типа встречались с неандертальцами и де-нисовцами, скрещивались с ними и получали гены, укреплявшие иммунную систему, помогавшие адаптироваться к местным экологическим условиям.

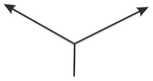

Интрогрессия генов этих таксонов свидетельствует о том, что H. erectus , сформировавшийся в Африке и вышедший за ее пределы ок. 1,8 млн л.н., являлся полиморфным видом, что позволило ему расселиться на значительной части территории Евразии (рис. 17). Большинство видов периода 1,8–0,2 млн л.н., выделенных в Африке, Европе и Азии, – это потомки одного биологического вида, которые обладали открытой генетической системой, способностью скрещиваться между собой и иметь репродуктивное потомство [Деревянко, 2019].

В эволюционной истории H. erectus можно выделить три этапа. Первый соответствует периоду 800–900 тыс. л.н. В это время H. erectus дал начало новому виду, получившему разные названия – H. heidel-bergensis, H. rhodesiensis , архаичный H. sapiens [Rightmire, 1996, 1998; Hublin, 2001, 2009; Bräuer, 2008, 2010, 2012]. Homo heidelbergensis и H. rhodesiensis были хроновидами с открытой генетической системой, у которых в среднем плейстоцене сложились разные линии эволюции. С этими таксонами связано распространение ашельской индустрии в Евразии. Homo heidelbergensis являлся предковой основой H. sapiens , неандертальцев и денисовцев [Stringer, 2012], что подтверждается всей дальнейшей его эволюцией [Деревянко, 2019]. Миграция H. heidelbergensis в Евразию ок. 800 тыс. л.н. (стоянка Гешер-Бенот-Яаков в Израиле) способствовала отделению от единого эволюционного ствола людей современного вида и линии развития неандертальцев и денисовцев [Meyer et al., 2014].

Homo rhodesiensis остался в Африке и стал предковой основой для формирования 200–150 тыс. л.н. людей современного типа, чьи останки обнаружены в Восточной, Северной и Южной Африке. Переход от H. rhodesiensis к анатомически современным людям происходил на этой территории 800–200 тыс. л.н. в виде непрерывной анагенетической эволюции [Bräuer, 2008, 2012; Mbua, Bräuer, 2012].

У антропологов нет единого мнения о формировании человека современного вида. Г. Бройер относит находки, связанные с периодом 300–200 тыс. л.н., к поздней переходной архаичной группе сапиенсов. С этой группой он ассоциирует антропологические останки с местонахождений Иллерет (череп KNM-ER 3884 (270 тыс. л.н.)), Лаэтоли 18 (250 тыс. л.н.), Флорисбад (260 тыс. л.н.), Джебель-Ирхуд 1, 2 (190– 170 тыс. л.н.)* и Элие Спрингс (возраст не определен). Как считает Г. Бройер, о возможной преемственности между ранними и поздними формами архаичных лю-

Н. s. africaniensis 80-60 тыс. лет

Палестинские неандертальцы Амуд, Кебара, Табун 120-50 тыс. лет

Ранний Н. sapiens С хул, Кафзех 120-50 тыс. лет

Ранний Н. sapiens Флорисбад, Омо, Кибиш, Лаэтоли, Херто 200-100 тыс. лет

Мислия, Зуттиех, Кесем

Н. s. neanderthalensis 200-150 тыс. лет +

Петралона, 300-200 тыс. лет ♦ >

Сима-де-лос-Уэсос Н. s. altaiensis 450,400 тыс. лет 60-50 тыс лет ^ а

Араго 21,450 тыс. лет

Н. s. orientalensis Чуаньдун, Чжижень, Луна, Фуянь, Там Па Лин, Ниа, Каллао, Лида Аджер 120-40 тыс. лет

Н. denisovan Алтай, Монголия 400-350 тыс лет

Штейнгейм, ~ 475 тыс. лет I +

Монморен, 540-470 тыс. лет

Бодо, Ндуту, Мумба, Эландсфонтэйн, Кабве, Джебель-Ирхуд

Н. heidelbergensis

Гешер-Бенот-Яаков Ближний Восток, 0,8 млн лет

700-600 тыс лет

Н. antecessor, 800 тыс. лет

Н. heidelbergensis 700-600 тыс. лет

Н. rhodesiensis/heidelbergensis Африка, 0,9-0,8 млн лет _>

Маба, 135-129 тыс. лет Дали, Цзиньнюшань 350-250 тыс. лет

Хэсянь, 400 тыс. лет f

Джоукоудянь, 700-400 тыс. лет

I

Ланьтянь

" +

Юньсян, 870-830 тыс. лет

f

Восточная и Юго-Восточная Азия, 1,8-1,6 млн лет

Homo erectus sensu lato

Африка, 1,9-1,8 млн лет

Н. erectus

Европа, 1,4-1,3 млн лет

Рис. 17. Филогенетическое древо рода Homo (по: [Деревянко, 2019, рис. 254]).

дей свидетельствует находка из Рабата (250 тыс. л.н.), а о переходе от архаичного к раннему H. sapiens современного анатомического типа – Омо 1 и Омо 2, Херто, Синга и др. [Bräuer, 2008, 2012; Mbua, Bräuer, 2012]. Г.Ф. Райтмаер полагает, что после возникновения вида H. heidelbergensis ок. 800 тыс. л.н. его эволюционное развитие шло по двум направлениям – неандерталоидному и сапиентному. В конце среднего плейстоцена на основе гейдельбергского человека сформировались H. neanderthalensis и H. sapiens . Подтверждением гипотезы о появлении в Африке первых людей современного анатомического типа, по мнению Г.Ф. Райтмаера, служат находки из Флорисбада, Лаэ-толи, Джебель-Ирхуда. В начале верхнего плейстоцена люди современного вида появились на юге Африки (находки на р. Класиес) и на Ближнем Востоке (пещеры Схул и Кафзех) [Rightmire, 2001, 2009].

Некоторые различия, зафиксированные как в анатомии, так и в каменной индустрии ранних африканских сапиенсов, позволяют предполагать, что их формирование на предковой основе H. rhodesiensis происходило не в одном центре, а на обширной территории – на севере, востоке и юге континента.

Материалы стоянки Гешер-Бенот-Яаков в Израиле свидетельствуют о том, что H. heidelbergensis с ашельской индустрией ок. 800 тыс. л.н. мигрировал на Ближний Восток. Возможно, там он встретился с потомками гомининов первой миграционной волны – поздними эректусами с ашельской индустрией, известными по материалам стоянки Убейдия.

Все открытые в Леванте останки среднеплейстоценовых гомининов демонстрируют мозаичное сочетание морфологических признаков человека современного типа и неандертальцев, являющееся результатом интербридинга и интрогрессии гейдельбергцев и поздних эректусов. В результате этих процессов 800–200 тыс. л.н. в Леванте происходит формирование анатомически современных людей типа Схул–Кафзех и палестинских неандертальцев из пещер Табун, Амуд и Кебара [Деревянко, 2016, 2019]. Существуют разные точки зрения на судьбы людей современного вида и палестинских неандертальцев. Б. Аренсбург и А. Бельфер-Коэн, опираясь на результаты изучения останков среднепалеолитических го-мининов, обнаруженных в Израиле, сделали вывод о том, что у «неандертальцев» отсутствовали специфические неандертальские черты, а у анатомически современных людей были неандертальские признаки. В группе ранних людей, как и в группе «неандертальцев», наблюдается широкая морфологическая изменчивость. Согласно антропологическим материалам, «неандертальцы» и люди анатомически современно- го вида жили на одной территории и иногда в одних пещерах [Arensburg, Belfer-Cohen, 1998, p. 320]. Поэтому трудно согласиться с предположением о том, что люди современного анатомического вида и неандертальцы в Леванте могли истреблять друг друга [Shea, 2001, 2007, 2008]. Многочисленные материалы палеолитических стоянок второй половины среднего – первой половины верхнего плейстоцена в Леванте демонстрируют однородность и преемственность: каменные изделия близки по технико-типологическим показателям; это противоречит предположению о приходе на данную территорию неандертальцев с другой индустрией.

Останки людей современного физического типа в Леванте относятся ориентировочно к периоду 130– 75 тыс. л.н., а самые древние останки неандертальцев датируются ок. 130/125 тыс. л.н., т.е. в начале верхнего плейстоцена в регионе обитали две формы гомини-нов, для которых характерны большая вариативность и мозаичность многих морфологических признаков. Сходные черты у двух таксонов отмечены в физической морфологии, а также в облике каменного инвентаря и характере погребального обряда. В Леванте не найдены останки людей современного вида возрастом 55–75 тыс. лет, но материалы исследованных палеолитических стоянок свидетельствуют о присутствии этих гомининов на данной территории в первой половине верхнего плейстоцена. Однородность среднепалеолитических индустрий Леванта указывает на отсутствие в это время заметного культурного влияния со стороны мигрантов из Африки или Европы. Верхнепалеолитический технокомплекс на данной территории формировался, скорее всего, преимущественно на автохтонной основе, возможно, с участием людей современного анатомического типа, создателей позднего варианта нубийской индустрии [Деревянко, 2011, 2019], или сапиенсов, известных по находкам из пещеры Манот [Hershkovitz et al., 2015].

Часть гейдельбергцев ок. 450–350 тыс. л.н. из Леванта стала расселяться на Иранском нагорье и далее в Центральной и Северной Азии вплоть до Южной Сибири (Денисова пещера). Это был второй этап формирования человека современного типа, на котором от одной предковой формы поздних гейдельбергцев отделились неандертальцы и денисовцы. Секвенирование ядерного генома денисовского человека показало, что разделение популяций денисовцев и неандертальцев имело место 430–380 тыс. л.н. [Prüfer et al., 2014; Meyer et al., 2014]. Поздние H. heidelbergensis, расселяясь в Центральной и Северной Азии, дали начало новому таксону – денисовец, который выявлен на Алтае, в Денисовой пещере. На предковой основе поздних гейдельбергцев и произошло в хронологическом интервале 400–200 тыс. л.н. формирование неандертальцев и денисовцев. Индустрия денисовцев в нижних культуросодержащих горизонтах Денисовой пещеры технико-типологически близка к аше-ло-ябрудьенскими материалами Леванта [Деревянко, 2001, 2018].

Миграция поздних гейдельбергцев из Леванта на восток в период 450–350 тыс. л.н. получила отражение в материалах ашельского облика нескольких местонахождений на территории Туркмении, Казахстана и Монголии [Деревянко, 2019]. Маршрут этой группы поздних H. heidelbergensis пролегал, видимо, севернее Гималаев и Тибета. В пещере Байшия на северо-востоке Тибета обнаружена нижняя челюсть го-минина возрастом ок. 160 тыс. лет, которая определена как денисовская [Chen et al., 2019]. Палеолитические материалы из этой пещеры неизвестны, но в 300– 400 км к северо-западу от Байшия, в Синьцзяне, открыто несколько местонахождений с поверхностным залеганием средне- и верхнепалеолитических материалов с элементами леваллуазского и пластинчатого расщепления, которые по облику близки к денисовским [Деревянко и др., 2012]. Эти находки не имеют аналогов в индустриях конца среднего – первой половины верхнего плейстоцена на территории Китая. Еще одним подтверждением присутствия денисовцев в этом регионе является адаптация тибетцев к высотной гипоксии, приобретенная в результате генной интрогрессии от денисовского человека [Huerta-Sánchez et al., 2014].

Поздние H. heidelbergensis , мигрировавшие на восток от Леванта, участвовали в генном обмене с поздними азиатскими эректусами, в результате адаптационной интрогрессии денисовцы унаследовали небольшую долю архаичных генов [Prüfer et al., 2014]. Во внешнем облике денисовцев, скорее всего, были эректоидные черты. Такое предположение опирается на результаты изучения черепной крышки архаичной морфологии из позднеплейстоценового местонахождения Салхит на северо-востоке Монголии [Deviese et al., 2019]. Археологический контекст черепной крышки неизвестен, поскольку она была найдена в процессе золотодобычи, но палеолитические индустрии этого региона обнаруживают наиболее близкое сходство с материалами денисовского технокомплекса [Rybin, 2014].

Около 50 тыс. л.н. у алтайских денисовцев на местной основе сформировалась верхнепалеолитическая пластинчатая индустрия, что в совокупности с данными морфологии и палеогенетики позволяет рассматривать этот таксон на поздней стадии своего развития как подвид современного человека – H.s. altaiensis . Согласно палеогенетическим исследованиям, дени-совцы и люди современного анатомического типа, как и неандертальцы, являлись потомками единого биологического вида и обладали открытыми генетическими системами [Деревянко, 2019].

Процесс становления верхнего палеолита Алтая на местной основе представлен находками не только из Денисовой пещеры, но и из нескольких хорошо стратифицированных многослойных стоянок – Усть-Каракол, Ануй-3, Кара-Бом [Деревянко, Шуньков, 2004]. Эти материалы наглядно демонстрируют преемственность технологических традиций среднего и верхнего палеолита. Тесные генетические связи ранних верхнепалеолитических индустрий с традициями предшествующего периода указывают на их местное происхождение, без внешнего культурного влияния.

Сходные с денисовскими тенденции развития каменной индустрии представлены в материалах грота Оби-Рахмат, расположенного в Западном Тянь-Шане [Грот Оби-Рахмат, 2004]. В мощной толще верхнеплейстоценовых отложений грота выделена культурно-хронологическая последовательность, отражающая автохтонное развитие культурных традиций от среднего к верхнему палеолиту в хронологическом диапазоне 90–45 тыс. л.н. Для этой индустрии характерны приемы леваллуазского и параллельного раскалывания, преобладание среди орудий пластинчатых форм, включая остроконечные; относительно раннее появление мелко- и микропластинчатого расщепления в начале верхнего палеолита. В культурном слое возрастом ок. 60 тыс. лет обнаружены 6 зубов верхней челюсти и ок. 150 мелких фрагментов черепа подростка 9–12 лет. Крупные размеры и архаичные черты зубов, а также морфологические особенности строения черепа, сочетающие признаки анатомически современного человека и неандертальца, не позволили однозначно определить таксономическую принадлежность находок. Вместе с тем самый крупный из найденных в гроте зубов – М3 – по размерам сопоставим только с тремя верхнеплейстоценовыми третьими молярами, принадлежавшими раннему человеку современного типа из Румынии – Оасе 2 и денисовскому человеку – Денисова 8 и Денисова 4 [Glantz et al., 2008; Bailey et al., 2008; Sawyer et al., 2015]. Отмеченные особенности каменной индустрии, а также одонтологических и краниологических остатков из грота Оби-Рахмат позволяют предположить участие денисовцев в развитии средне- и ранневерхнепалеолитических традиций в западной части Центральной Азии.

Во многом близкие к денисовским по облику индустрии начала верхнего палеолита известны на стоянке Ушбулак в Восточном Казахстане [Анойкин и др., 2019], местонахождениях Мойльтын ам, Орхон-7, Тол-бор-4, -21 в Северной Монголии [Окладников, 1981, 1986; Деревянко и др., 2007; Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010; Rybin, 2014], а также в Южной Сибири, Северном Китае и на Корейском п-ове [Деревянко, 2001, 2005, 2006], что свидетельствует о распространении денисовских традиций на обширной территории Северной, Центральной и Восточной Азии.