Культ личности Сталина по юношеским воспоминаниям его современника

Автор: Якубенков Птр Иосифович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Ценностный опыт

Статья в выпуске: 3 (44), 2017 года.

Бесплатный доступ

На основании юношеских воспоминаний автор дает оценку такому неоднозначному явлению, как культ личности И.В.Сталина, непрекращающейся полемике вокруг его имени и роли в истории, возрастанию внимания, прежде всего - в молодежной среде, к давно ушедшему из жизни государственному и политическому деятелю, возглавлявшему страну в один из самых сложных, кризисных периодов ее истории. Автор видел и на собственном опыте ощутил морально-психологическую обстановку в СССР конца сороковых - начала пятидесятых годов XX в., причем в одном из центров созданной при Сталине системы ГУГАГа - на Печорской железной дороге, между Котласом и Воркутой. Проводится сравнение оценок целого ряда социально-общественных явлений, характерных для того времени и для современности. Делается попытка показать сущность наиболее опасного проявления культа личности с точки зрения современного состояния и для будущего страны.

Воркута, гулаг, культ личности сталина, молодежная среда, морально-психологическая обстановка в обществе, роль личности в истории, социально-общественные явления, ссср

Короткий адрес: https://sciup.org/140224038

IDR: 140224038 | УДК: 355/359

Текст научной статьи Культ личности Сталина по юношеским воспоминаниям его современника

Якубенков П.И. Культ личности Сталина через призму подросткового сознания // Общество. Среда. Развитие. – 2017, № 3. – С. 34–48.

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2017

Одной из наиболее злободневных тем, уже несколько десятилетий волнующих ученый мир и общественность страны (и не только нашей) – отношение к Иосифу Виссарионовичу Сталину (Джугашвили). Когда-то, в далеком 1943 году, И.В. Сталин сказал: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!» [11, с. 558]. Похоже, это предвидение оправдывается. Достаточно вспомнить, что этот «мусор», начало накопления которого было положено знаменитым хрущевским докладом на XX-м съезде коммунистической партии, с прогрессирующей активностью стал выплескиваться в «перестроечные» годы, когда память о человеке, более тридцати лет стоявшего у руля советской государственности, причем в наиболее сложные, трудные, противоречивые годы ее становления и развития, не порицал толь- ко ленивый. И вот парадокс: чем дольше и активнее идет этот процесс, тем ощутимее и нагляднее идет встречный процесс, и память о Сталине не только не умирает, но продолжает жить в народе. Наиболее характерный пример этого – результат проекта телеканала «Россия» и Телекомпании ВиD «Имя России» (декабрь 2008 г.): из 500 великих деятелей России И.В. Сталин занял третье место, набрав более полумиллиона зрительских голосов и опередив даже «наше все» – А.С. Пушкина!

В наши дни в СМИ регулярно появляются сообщения о восстановлении разрушенных в «лихие 90-е» памятников Сталину, установке новых, о росте популярности его имени т.п. А в Белоруссии в наше уже время создан мемориал «Линия Сталина», и к входящему в эту композицию памятнику Сталину приходят люди, несут цветы. Также – у бюста Сталина, что у Кремлевской стены в Москве и в других местах.

По данным доклада Фонда Карнеги, опубликованном еще в феврале 2013 года, если в 1989 году рейтинг Сталина в перечне величайших личностей отечественной истории был всего 12%, то в 2012 году он оказался уже на первом месте – 49% [12].

Многие сегодня, прежде всего из так называемого «либерального лагеря», после тридцати лет «демократических реформ», удивляются росту популярности Сталина, пытаются все свести к «тоске по сильной руке», к воспоминаниям «по халявным социальным достижениям» и т.п. Одновременно не стихает и яростная антисталинская риторика. В ряды непримиримых противников Сталина и всего, что связано с его именем, вливаются новые силы, в составе которых есть как «остепененные», «зрелые» личности, так и «молодая поросль».

Так, например, уже в дни подготовки данной статьи известный адвокат [2], демонстративно уволился из Московской Государственной юридической академии, где занимал 0,1 ставки профессора, после того, как заметил восстановленную в здании вуза памятную доску Сталину, которая впервые была размещена там еще в 1960 (!) году. Характерно, что петицию в поддержку его позиции подписали почти 2000 человек!

Как ни странно, самыми голосистыми и непримиримыми противниками сталинизма являются зачастую потомки если не родственников самого Сталина, то тех, кто, так или иначе «по отцам и матерям» входил, по современным понятиям, в «элиту общества», того, советского, конечно. Очень многие из этой «элиты», активно участвовали в этих самых репрессиях, достаточно вспомнить роль самого Н.С. Хрущева. А среди «маститых» нет пока ни одного, кто бы отказался от своей ученой степени и звания, полученных в «эпоху социализма», и, кстати, их диссертации пестрят ссылками на «классиков марксизма-ленинизма».

Обращает на себя внимание тот факт, что в основе сегодняшней критики этого самого «марксизма-ленинизма» – в основном то, что В.И. Ленин называл «выхват-ками»: «выхватками из Маркса можно избить самого Маркса». Достаточно вспомнить перестроечные байки о «кухарке во власти». Вот и Сталина и все, что с ним связано, пытаются бить именно «выхват-ками», сосредоточившись, в основном, на двух направлениях – «репрессиях» и поведении Сталина, его роли в Великой Оте- чественной войне. Все остальное, особенно в экономике, международной политике и проч. практически не рассматривается. Во всяком случае, какую-нибудь серьезную аналитическую работу, написанную нашими доморощенными «антисталинистами», найти сложно (может быть, они и есть). Если говорят о масштабах репрессий, разброс от ста миллионов А. Солженицына до 700 тысяч человек расстрелянных (при этом на долю приговорённых к статье по политической 58-й статье приходится не более четверти дел, по данным аналитического центра ЦРУ США «Рэнд Корпорэйшен» [10]).

Самое простое объяснение противников возрастающего признания Сталина – это, мол, «старики-сталинисты», «коммуняки», это «совковая психология» и т.п. Но именно на это поколение стариков-сталинистов, «коммуняк» и «совков» пришелся наиболее мощный удар сталинских репрессий, и чего бы этому поколению так держаться за него?! И потом, что же получается? Огромная рать «ниспровергателей» сталинизма» с их учеными степенями и званиями оказалась бессильной против памяти этих самых «коммуняк» и «совков»? Кроме того, сегодня память о Сталине восстанавливают не его современники, представители поколения «великих строек» и «великих побед», число которых сегодня мизерно, и с каждым годом тает, а люди, которых от тех времен отделяет одно, а то и два поколения.

Последние опросы общественного мнения показывают рост интереса к Сталину со стороны молодежи – ровесников «горбачевской перестройки и более молодых! Мало того, портреты «гения всех времен и народов» все чаще появляются на ветровых стеклах автомобилей, растет число анекдотов с его участием, раньше это наблюдалось в «застойные» брежневские времена. И, наконец, главное: после смерти Сталина и связанных с его именем событий, прошло уже более 60-ти лет! Нигде в мире, наверное, ни один из когда-то известных и значимых лидеров ни одного государства не удостаивался такой чести – стоять в центре общественного внимания столько лет! Что же это за такое явление «сталинизм», что споры о нем не утихают, память об этом человеке живет? Уже само это свидетельство масштаба исторической фигуры!

Все это послужило побудительным мотивом написания данной статьи. Не ставится цель еще раз погружаться в историю, анализировать, с кем-то спорить. Цель – поделиться пережитым, воспоминаниями

Общество

о тех тяжелых временах. Так, как они запомнились, пройдя через призму сознания подростка первых послевоенных лет.

У автора отношение к культу личности Сталина особое, отличающееся во мно-

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2017

гом как от мения тех, кто готов чуть ли не боготворить его, так и тех, кто готов проклинать его имя, сваливая в одну кучу все негативное, что было в нашей стране в период его жизни и даже многое из того, что отравляет нашу жизнь сегодня, мешает движению страны по пути развитии демократии, гражданского общества, правового государства и которое провозглашается в качестве «наследия сталинизма». Автор никогда не входил «элиту», рос в «простых» слоях общества. Но в послевоенные годы таких «нищебродов» было, наверное, большинство. В том числе, и многие из дедов и даже отцов, которые обеспечили дорогу своим детям и внукам, во многом благодаря этому самому «сталинизму».

Сегодня нередко можно слышать, что эти «нищеброды» «слаще морковки ничего не видели». Как сказать…Мне приходилось бывать на таких приемах, куда эту т.н. «элиту» на порог бы не пустили. Но картофель я есть не могу – спазмой сжимает глотку, потому что когда-то в голодном Питере наелся картофельных очисток! А самая любимая моя каша – это перловка! Её, эту перловку, мы – дети, собирали между шпал и рельсов, куда она тонкой струйкой сыпалась из вагонов, перевозивших ее навалом в Питер, через пробитые вредителями (иначе не скажешь) дыр. Приносили мате-рям¸ те промывали ее, как могли, очищали от песка и варили эту саму кашу, с запахом мазута и с хрустом песчинок! Но всего этого пресыщенной «элите» не понять, как не понять неисчезающего интереса к личности И.В. Сталина, его эпохе.

Сложилось так, что этот «культ» мне пришлось наблюдать в самой «неприкрытой наглядности» – там, где «…по тундре, по железной дороге… мчится поезд «Вор-кута-Ленинград». Там, где никогда не был никто из современных «ниспровергателей сталинизма», и все их знания о «сталинских репрессиях», «ужасах культа личности» основываются на воспоминаниях, мемуарах, пересказах и т.д. и т.п., которым несть числа и которые всё плодятся и плодятся. Автор не ставит своей задачей ни их анализ, ни тем более – критику: в конце концов, каждый имеет право на свое мнение, не важно, на чем оно основывается. Эта статья – отнюдь не мемуары. Мало того – это всего лишь воспоминания детских и подростковых лет, а детская па- мять, как известно – избирательна: можно верить, можно не верить, но в моей памяти четко остались многие картинки тех далеких послевоенных событий и явлений. Среди них, например, эшелоны зеленых «теплушек» с возвращающимися с фронта.

Я часто вместе с матерью «дежурил» на вышке Москва-Ленинград-Сортировочная и ждал эти эшелоны. Когда они останавливались и переформировывались, то ватаги питерских мальчишек, и я в том числе (а было-то мне, дай Бог, семь), бросались на них «в атаку»! Нас подхватывали крепкие солдатские руки, наши рубашонки заполнялись галетами, шоколадками, цветными немецкими карандашами без деревянной оболочки и даже! – квадратными банками с плотной американской тушенкой – богатство неимоверное! Я бежал к матери на вышку, опорожнял рубашку и – снова к «теплушкам», пока эшелон не ушел!

Очень хорошо помню возвращение отца с фронта: матери дома не было, на стук в дверь и мой вопрос: «Кто там?» глухой ответ: «Открой, сынок, папа». Лица не помню, голос помню! И так – многое, и не всегда – радостное, скорее, наоборот! Сталкиваясь, порой, с некоторыми сегодняшними описаниями «ужасов сталинизма», невольно эти воспоминания о тех временах как-то сами собой приходят в сравнение и далеко не всегда в согласии с тем, что написано в книгах и статьях, что демонстрируется на экранах, звучит по радио.

Но обо всем по порядку.

Так случилось, что мою мать, работавшую на Ленинград-Московской «Сортировке» дежурной по башне, «соблазнили» трехгодичной командировкой на только что перешедшую из ведомства Берии в подчинение Министерства путей сообщения Печорскую железную дорогу. Соблазнили «северными», «договорными», «подъемными» и пр. Это была возможность как-то уйти от той послеблокадной голодухи и безнадеги, и мать – тридцатилетняя, молодая тогда женщина, только что вернувшаяся из эвакуации, пережившая уход из семьи мужа – героя войны – к случайно встреченной фронтовой подруге, имея на руках двоих малолетних детей, согласилась. Через некоторое время все мы, со скарбом, уместившимся в два узла и детскую ванночку, оказались под Котласом. И сразу же оказалось, что попали мы, что называется «из полымя, да прямо в ад».

Достаточно сказать, что при зарплате нашей мамы в четыреста рублей, стакан овсянки на привокзальном рынке стоил триста. И ее на наших глазах вытаскивали из петли после того, как у нее, матери двоих малолетних детей, украли карточки. Забегая вперед, скажу, что одним из самых радостных воспоминаний о тех горьких и тяжелых годах был праздник по поводу отмены этих проклятых карточек: мать пришла с работы с двумя! буханками черного хлеба и словами:

«– Люди! Сталин карточки отменил!»

Мы сделали хлебную тюрю (куски хлеба в спрыснутой несколькими каплями растительного масла кипяченой воде), наелись вволю, завалились вместе на одну кровать и пели песни! Следует, видимо, напомнить, что в разоренном войной СССР это был 1947 год. Во Франции продуктовые карточки были отменены в 1949 году, а в Великобритании – только в 1954 году! Так я впервые услышал слово «Сталин». И потом не раз я слышал это слово из уст старших, и всегда – только в связи с чем-то хорошим: снижением цен, отменой платного обучения в старших классах, получением бесплатной путевки в туберкулезный санаторий, в летний лагерь и т.п.

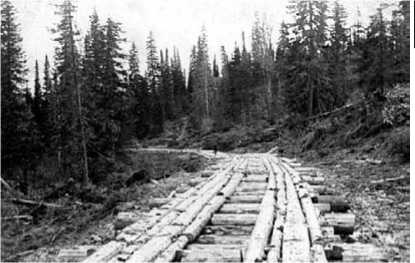

А тогда, в 47-м с этого началось мое личное знакомство со «сталинизмом», «репрессиями», «ужасами сталинских лагерей» и проч. Прежде всего – о масштабах. Здесь, по-моему, основной узел противоречий, начиная от Хрущева, продолжая Сол-женициным и заканчивая участниками нынешних телевизионных talk-show. Для меня эти слова ничего не говорили, но первое, что запомнилось – т.н. «лежневки», деревянные колейные настилы вдоль всего железнодорожного полотна, от Котласа до Халмерю (это уже за Уралом). По лесотундре, болотам, между низкорослыми, хилыми елочками и сосенками. Это же какой труд – уложить эти колеи, по ним перевезти всю массу бесконечной насыпи, шпал, рельсов!?

Запомнились – ряды деревянных табличек среди этих елочек и березок с абсолютно выцветшими под солнцем и дождями именами (фамилиями? номерами?) положивших свои жизни под эти насыпи и «лежневки».

Запомнились лагеря, вышки, прожекторы, лай сторожевых собак – на каждой ж.д. станции, будь-то Ира-и-Оль (сейчас вроде бы по-другому), Кожва, Печора, Косью и т.д., куда «перебрасывали» мою мать.

Много лагерей: по два, а то и три на станции. Разные лагери – мужские, женские.

Запомнились систематические сообщения по всем репродукторам о побегах. Как правило, с наступлением тепла, как правило, с предупреждениями о вооруженности.

Потом, повзрослев, я дважды выходил на беглых, случайно, из любопытства. Хорошо помню второй случай, году в пятидесятом. Нёс матери «перекус» (ее к тому времени из дежурных по станции за аварию сняли, чуть не засудили, перевели в путевые обходчики: 3 км – туда, столько же обратно, постукивая молотком по рельсам). Вдруг почувствовал запах мяса – редкого гостя в нашем тогдашнем семейном «меню». По нему вышел на группу крепких мужиков вокруг абсолютно бездымного костра. Тушенка на огне, ППШ по кругу, пар от портянок. Ни я, ни они, никто никого не испугался. Накормили, расспросили, сказали, что видели мать «на железке», и … пошел я обратно – они даже не предупредили, чтобы не болтал. А я – никому кроме матери. Это потом я узнал, что в основном на побег (по лесотундре, по болотам, пожираемые гнусом, в готовности к встрече со зверьем) решались мужики, прошедшие войну. Как правило, бегали они недолго – их вылавливали, при малейшем сопротивлении – расстреливали. Об этом сообщали по радио.

Мы узнавали, в основном, обо всем этом, в том числе и о лагерной жизни, от «расконвоированных» – заключенных, которым оставалось до срока несколько месяцев из десятка лет, и которых лагерное начальство отпускало в поселки «на заработки» – дров наколоть, яму выкопать, сарай простроить и т.п. – типа сегодняшних «гастарбайтеров». Таковых было немало. Где бы мы ни жили, везде они были нормальным явлением. Заходили в дома, их поили чаем, угощали, чем могли. Потом, при наличии времени, разомлев от забытого домашнего уюта, они вспоминали о своих родных, делились наболевшим. Для нас, пацанов, это было как чтение интересной книги. Некоторые приходили по нескольку раз. Я даже запомнил одного – Гришку Московкина. Тот порассказывал!

Было не принято спрашивать: «За что сидишь?» – захочет, сам расскажет. Но очень часто звучала эта пресловутая, очень часто упоминаемая «антисталинистами, 58-я статья.

Сегодня большинство «антисталинистов» особенно упирает именно на политическую основу «сталинских репрессий». Якобы лагеря эти были «забиты политическими», так как для Сталина, мол, главным в жизни было взять и любой ценой удержать личную власть. Как утверждал автор книги «Тайная жизнь Сталина» [5], выдер-

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2017

жавшей несколько изданий, в том числе за рубежом, «известный российский историк, ведущий научный сотрудник Института истории РАН, доктор исторических наук Б.С. Илизаров, Сталин был «самой выдающейся серостью», эгоистом «высшей степени», «изощренным интриганом, подобного которому в истории человечества … вообще не было», «он и Маркса-то не читал», и что он «бездарный военачальник, потому что половину войны …не мог определиться, как действовать», что его возвеличение собственного «я» «было замешано на крови миллионов ни в чем не повинных людей» [цит. по 6, с. 12, 21, 25] и т.д., и т.п.

Я не собираюсь спорить и опровергать никого из «специалистов», скажу лишь, что, во-первых, это словосочетание «58-я статья» мне в уши (и память) врезалось чуть ли не с момента прибытия на Север. Знали эту статью все, от мала до велика. Не конкретное содержание всех ее подпунктов, а то, что есть такая в уголовном кодексе, что это статья политическая, особо тяжкая и опасная, и касается она только врагов советской власти. Потом, повзрослев и пойдя на работу (а пошел я работать, как только исполнилось шестнадцать, на стройку, в трест «Пе-чорстрой» подсобным рабочим), я получил возможность узнать этих «врагов» поближе, ибо был ими «окружен со всех сторон». Во-вторых, ни разу в жизни мне не приходилось сталкивался с кем-либо из именно «политических противников Сталина». А фигуры мне встречались там, между лагерей и «сталинских строек», порой очень значительные, даже знаковые!

С наступлением холодов начальство пожалело меня, «блокадного доходягу», и отправило учеником в трестовскую столярную мастерскую. Я очень благодарен этой «улыбке судьбы», потому что не только выжил, но и многому научился, как в плане профессии, так и с точки зрения общения с интересными людьми. А люди в мастерской были действительно интересные, хотя бы тем, что все они отсидели свои сроки, были «поражены в правах» и ждали, когда им можно будет наконец-то покинуть негостеприимный Север с его полярными сияниями во все небо, морозами за сорок, сугробами до крыш двухэтажных домов, не говоря уже о лагерях, вышках, собаках и т.д.

Так вот, первая «интересность»: практически все мои «коллеги по работе» (человек семь, наверное) «отсидели» свои сроки именно по 58-й статье, но по разным её подпунктам! Начальник мастерской Григорий Петрович Щусь – как бывший бандеровец, Иван Александрович Кляйн – мой «патрон» и учитель, которому я обязан обучением профессии – за то, что был одесским немцем. Рыжий Нико-лаха (не помню фамилию) – бывший полицай из Белоруссии, «Серый» из Питера – за саботаж. (как он сам рассказывал, за вредительство: работал на заводе, с похмелья запорол станок, остановил цех, сорвал выполнение оборонного заказа). Был еще один – мы мало работали вместе, затем его от нас перевели. Тот, по рассказам, сидел как неоднократный дезертир. Помню, еще удивлялись: «Почему не расстреляли?».

Запомнилась колоритнейшая личность – Вадим Шабанов (?). До войны – чемпион России по боксу, во время войны – командир разведроты, герой войны, разжалованный, лишенный всех наград, севший незадолго до Победы за избиение (если даже не за убийство!) старшего по званию, как он сам рассказывал «под мухой»: за шкурничество. Именно от него я получил впервые в жизни «прямой – в челюсть», от которого меня откачивали всем коллективом, но именно он преподал мне первые уроки бокса, одним из которых было: «Главное – не ударить, главное – не подставиться, не пропустить удар, а убить можно пальцем!». Его «уроки» – суровые, почти жестокие, надо признать, без скидок на возраст, пригодились мне потом не единожды.

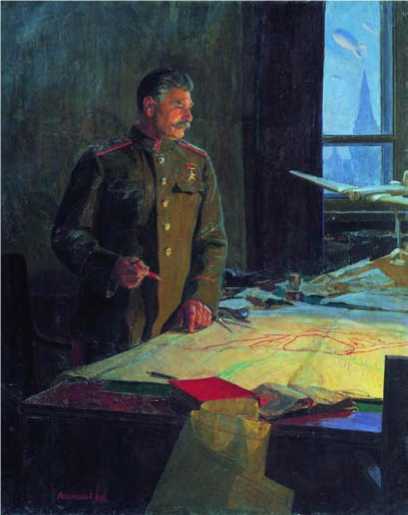

Второе: я ни разу ни от кого из них не слышал плохого слова о Сталине! Наоборот! Я был свидетелем, и не раз, что эти люди, которым «сталинизм» поломал жизнь, в полном смысле бросались защищать имя Сталина! И совсем не потому, что они чего-то там боялись – эти люди не боялись ни черта, ни бога! И авторитетов для них не существовало, за исключением тех, кто знал и умел больше их. Они могли глазом не повести на комиссию, пришедшую в мастерскую, но дружно вставали, когда приходил главный инженер треста – грузный, грубый с виду, с огромными лапищами, мужик. Лапищи эти я запомнил, потому что, войдя к нам в мастерскую, он первое, что делал – обходил каждого и здоровался за руку, в том числе и со мной – пацаном. Так вот, про Сталина: его выдранный из «Огонька» портрет был прикреплен на столбе в центре мастерской.

Запомнился случай, когда кто-то из «зашедших на огонек» (на бутылку – по случаю получки), подвыпив, что-то там пытался «похохмить» об «усатом грузине», Вадим – как будто не пил! – вскочил, схватил «хохмача» за ворот со словами «не трожь, падла! Если бы не Сталин, ты бы сейчас фашисту ж… лизал, а твоя маруха в дерьме бы сидела и лаптем щи хлебала!». И это все при молчаливом согласии присутствовавших!

Вообще, «столярка», как все называли нашу мастерскую, многому меня научила. Если я травмировал стамеской руку, Иван Александрович, глядя поверх очков, только говорил: «Инструмент точить надо!». Как-то дали мне задание – проолифить несколько изготовленных дверей. Взял ведро с олифой, кисть и не торопясь, напевая под нос «Из за острова, на стрежень…», начал. Через какое-то время подходит Щусь, забрал у меня кисть и говорит: «Петро, а не мог бы ты сменить пластинку, вот так!» и стал быстро-быстро грунтовать полотно двери с припевом: «Я на горку шла, и Егорке дала – уморилась, уморилась, уморилася! – А то с такой работой ты нас без зарплаты оставишь!» Вот был хохот в мастерской! Потом меня еще не раз этим «Егоркой» подкалывали!

Делали мы опалубку на колодце очистных сооружений. Холод собачий, глина, грязь… Мне кричит снизу Вадим: «Принеси топор! Быстро!» Я – за топором, а где оставил? Когда нашел – уже не нужен. Щусь, при враждебном молчании товарищей – мне: «Еще раз инструмент будешь искать – выгоню к чертовой матери из мастерской!» Но учили не только профессии. Стоят мужики, курят, анекдоты травят, с матерком. Я подхожу и что-то сказал, тоже с матом – все вдруг замолчали, лица – суконные, повернулись и разошлись по рабочим местам. Я понял: им – можно, мне, пацану – нельзя! Научили на всю жизнь!

Учили и другому. Смотрели какое-то кино про войну, про партизан, про полицаев. На следующий день после обеденного «перекусона» я спросил Николаху: «Коль, а ты вправду полицаем был?». Все стихли, а тот, не поворачивая головы, как-то вполголоса: «На суку повиснуть – много ума не надо, а вот выжить…?» Потом он, добряк и балагур, довольно долго как-то сторонился меня, а я понял – не все так в этой жизни однозначно!

Мы – подростки конца сороковых – начала пятидесятых очень часто толклись между заключенными, выполнявшими какие-либо работы вне лагеря. Таскали им (за их деньги) какую-то еду, курево. Они дарили нам всякие поделки – от свистков до гуслей! Мы подсаживались к их кострам, слушали их разговоры о себе, о лагерных событиях. Охрана смотрела на все это снисходительно. Кстати, читая уже в зрелом возрасте «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, описываемые там «лагерные зверства», я как-то воспринял эти описания с недоверием, потому что не приходилось мне видеть «зверей-охранников», наоборот, не раз наблюдал отношения между ними и охраняемыми вполне дружелюбные, хотя и строгие, без всякого намека на снисходительность, в готовности применить оружие. Поэтому я с особым интересом читал и иногда перечитываю «Крутой маршрут», который в отличие, например, от «Ивана Денисовича» А. Солженицына, считаю более заслуживающим моего доверия. Конечно, все это с точки зрения того, что осталось в моей памяти о тех тяжелых и, прямо скажем, неоднозначных по содержанию событий, годах.

Так вот, о «жестокостях». Может, они и были, но я наблюдал другое – нормальные, служебные (ты сидишь, я охраняю!), но чисто человеческие и даже иногда добрые отношения между находящимися по разную сторону Закона.

Попал я как-то раз и внутрь «зоны», за забор – в составе школьной делегации с концертом по случаю праздника. У меня в те годы, что называется, голосок прорезался – альтино, как я потом узнал, и его «эксплуатировали»: пел в школе, в пионерском лагере, в городском клубе железнодорожников. Когда я вышел на сцену, то обратил внимание, что и начальство, и охрана, и заключенные сидели в общем-то вместе, (начальство впереди, охрана по бокам), но ничем не разделенные. Пел я

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2017

«Голубок, голубок, высоту набирай!», «Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная…, потому, что мы Сталина имя в сердце своем несем». Хлопали мне все дружно – и охрана, и лагерное начальство, и весь полутемный (по освещенности и по одежде) зал.

Не мне судить о том, что описывает Гинзбург, тем более – критиковать: я не был «в ее шкуре», тем более, что видели мы и хамство, и самодовольное «я начальник – ты дурак!» и т.п. И, потом, почему-то нас – мальчишек – близко не допускали к заключенным-женщинам. Женские колонии, а их было немало, были что называется, «тайной за семью печатями». И охрана там была намного жестче, почему-то (запомнилось хорошо) – в основном из «азиатов». Уже после «бериевской амнистии» мне приходилось наблюдать очень некрасивые и даже страшные сценки с участием женщин – бывших заключенных. А вот с «мужиками» было все по-другому – доступнее, проще, даже как-то душевно теплее: им, наверное, мы служили каким-то напоминанием об оставшихся где-то там, далеко, в прошлой жизни, семьях. А нам, в большинстве безотцовщине, общение с ними тоже, видимо, что-то компенсировало. Это общение, подслушанные разговоры между ними было для нас школой жизни.

Картинка: каньон на подходе к мосту через реку Косью («Середина пути», по-коми. Красавица река, ключевой чистоты: камни на дне на глубине 10 м по мостом просматриваются!) Середина коротко полярного лета. Жарко! Группа заключенных укрепляет насыпи по краям «железки», чтобы не сползали. Перерыв. Я оказался около пожилого, сутулого, с выпирающим хребтом и отвисшими щеками мужика с целой «гармошкой» складок на когда-то полном животе. Он по очереди поднимает эти складки и протирает между ними грязный пот. Заметил мой интерес, смеясь, спрашивает: «Красиво?» И продолжает: «Да, солидный я был мужик, большим торгом командовал!» Откликается сидящий рядом сосед: «Да, уж, поворовал, раз четвертак сгреб!» Этот вдруг окрысился: «Заткни пасть! Расскажи лучше, сколько квартир с умирающими бабами ты в Питере во время блокады ограбил?, сколько картин и статуэток собрал?» Я – бегом от начинающейся драки, но сюжеты запомнились!

Когда я сегодня наблюдаю по ТВ или слышу по радио т.н. «шансон», то, во-первых, вижу (слышу), что СМИ возродило то, что должно было давно уйти из нашего бытия – лагерная тематика; во-вторых, все эти «владимирские централы» и т.п. были тогда популярны лишь у одной части тогдашнего «контингента» – «блатных», а расслоение между «сидельцами» была видна невооруженным глазом. Даже на «перекурах» группировались, по моим наблюдениям, отдельно фронтовики, отдельно «блатные», отдельно все прочие. Нас, пацанов принимали везде – кроме «блатных», которых мы даже побаивались!

Так вот, сегодняшний «шансон» рассчитан, по моему, в основном» именно на «блатных». Это одна из форм героизации уголовщины, не имеющей ничего общего со «сталинскими репрессиями». И я никак смириться не могу с тем, от чего наше общество, казалось бы, ушло еще полвека назад – от этой самой уголовщины – сегодня расцвело махровым цветом! Так и хочется иногда сказать подросткам, общающимся между собой на блатном сленге («забьем стрелку», «типа того», «перетрем» и т.п.): вы знаете, кому подражаете?

Мой «альтино» активно эксплуатировали: я пел много и охотно – в школе, в пионерлагере, в рабочих клубах и цехах, перед заключенными (как они узнавали – загадка!). Среди них было множество чрезвычайно талантливых людей – художников, музыкантов, артистов. На моих глазах как-то один из них из чурочки крошечным ножичком вырезал дедка-лесовичка с корзинкой за плечами и моим (!) лицом. Все вокруг смеются, а я понял, почему – лишь придя домой! Никогда не забуду парня, в руках которого простая гитара-шестиструнка – не играла, она РАЗГОВАРИВАЛА!

Запомнилось: идем закадычной троицей – я, тезка Петька Федыняк и Витя Мельников. Смотрим – на вершине сопки (там накануне работали заключенные) что-то блестит. Вскарабкались. Смотрим – крохотная «игрушечаня» церквушка! Срублена в лапу, с дверьми и окнами. Крест православный, обернутый фольгой, и блестел! Заглянули в окошко – что-то внутри есть. Потянули за крест – церквушка рассыпалась! А внутри, оказывается гробик, в шипы скрепленный. Открыли, а там – воробушек мертвый! Это ж труда и умения понадобилось, такое смастерить ради воробушка! Где время взяли! Расконвоированные чего только ни предлагали – целые произведения искусств. У нас в доме на столе долго стояла шкатулка в виде пианино – полированная, поднимешь крышку – внутренность в красном бархате, а главное: если клавиши слева направо нажимать спичкой, звучала мелодия «Широка страна моя родная».

Так вот, меня никогда не просили спеть в ходе концертов, в компаниях, в том числе и заключенные, ни про какие «централы» или «Не надо мне иконок, не надо мне поклонов, шли побольше, мама, черных сухарей», но – «Землянку», «Вижу чудное приволье!», «Страстью и негою бурно трепещет пламя желаний в кипучей крови» и т.п. Я стал городской знаменитостью после того как спел (с тремя повторами на «бис»!) в Печерском ДК «Раскинулось море широко».

Любимой песней моих товарищей по мастерской, например, была:

«Оксана, Оксана, ты часто скучаешь И часто выходишь на берег крутой.

Горячие слезы с тоскою роняешь

Под шелест садов Украины родной!»

Такая интересная, на мой взгляд, деталь: в тех условиях, в том окружении, где мы воспитывались, мат, который ныне звучит со всех экранов, был не то чтобы под запретом, но которым мы крайне редко, и только сугубо «в своей среде», пользовались. Помню, как мать гонялась за мной по квартире с веником, когда я посмел в ее присутствии произнести «ж…». И я уже тогда знал выражение Максима Горького, что «ругаться матом – значит пачкать грязью собственный рот».

Много пишут о запрете того, запрете этого… Но про запрещенного, вроде, Есенина, я узнал уже в те годы, на уроках литературы! Пожилая учительница на примере одной строки «Выткался над озером алый цвет зари» учила нас видеть в своем предмете не только какой-то объем знаний – о произведениях Пушкина, Льва Толстого и т.п. Она учила умению выражать свои мысли коротко, емко, образно: «Смотрите! В шести словах – целая картина!».

По просьбе слушателей, часто вне программы, я пел на концертах и есенинское «Ты жива еще, моя старушка». И из Козина, Лещенко – ни разу меня никто никуда не вызывал, не стращал, не запрещал! Может, снисхождение на возраст делали?

Другое: сегодня «тату» демонстрируют многие – от политических деятелей до топ-моделей. Что тут скажешь – у индусов есть пословица «Если модно – хоть трахома». Но когда однажды к нам в школу пришел мальчик с какими-то буквами на руке, вся школа «загудела»: «в такой-то класс зек пришел!». Т.е. для нас, живших между «сталинскими лагерями» и их «сидельцами», татуировка была символом этих лагерей. Но это еще не все – она была символом и памятью пережитого фашистского нашествия!

Хорошо помню и учительницу физики Емилию Львовну – красивую еврейку, с чудесной гривой волос – наполовину седых! И – татуировку из нескольких цифр на ее предплечье, которая вдруг показалась из-под опавшего рукава платья, когда она стала писать нам формулы на классной доске!

Она, наверное, даже не сразу поняла, почему вдруг притих весь класс: до нас – бесшабашных, дошло, почему у нее – еще такой молодой и красивой седая голова! Мы все знали, что такое фашистская каторга и никогда не сравнивали немецкие концлагеря с «нашими» колониями!

И это же относится к образу Сталина. При знакомстве с разоблачениями «культа личности» обращает на себя внимание, что основное их содержание сосредоточено на двух вопросах, первый – «репрессии» и «ужасы лагерей», и второй – «развенчание мифа о великом полководце». Ниспровергатели даже не могут (и не хотят!) представить себе даже части той жизни, которой жила в те годы страна, и прежде всего – в какой обстановке формировался этот «культ личности». Обращает на себя другое: игнорирование, даже «забалтывание» всего остального по отношению к этому образу: колоссальных, за крайне малый по историческим меркам срок, коренных изменений в повседневной жизни подавляющего большинства населения огромной многонациональной страны.

Вряд ли кто из них может представить такой, например, для нас тогдашних праздник, как массовый забой оленей. Я его очень помню, прежде всего, тем, что это был праздник сытости! Пережил я его несколько раз, на станции Ира-и-оль. С наступлением устойчивых, но сравнительно еще небольших морозов, и снежного наста, где-то на рубеже октябрь–ноябрь, оленеводы–коми пригоняли на железную дорогу многотысячные оленьи стада. Шла заготовка мяса, оленьих шкур, субпродуктов и т.п. Без всяких холодильников они превращались в мороженные туши и брикеты, грузились в крытые четырехосные вагоны и отправлялись, как нам говорили сопровождающие, в Ленинград и Москву – в госпитали, больницы, детские дома и санатории.

А для нас, жителей поселка, начинался праздник: бесплатно – бери, сколько унесешь! – раздавались кишки, кровь – ведрами. Кишки очищались, толстое и жирное шло на заморозку, остальное – на кровяную колбасу. А какие холодцы получались из оленьих губ и ноздрей! (Прошу прощения за реалистичность). Хватало (для неленивых!) надолго. Была, правда, одна проблема: не было хлеба! Вообще-то он был – по карточкам, втридорога – на рынке!

Так вот, для критиков «культа личности», на стол которых эта оленина попада-

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2017

ла в виде деликатесов, все вышеописанное – что-то из области экзотики, а для нас это был праздник, и связан он был с именем Сталина, потому что и детдома, и госпитали, как нам говорили те же сопровождающие, получали оленину по его прямому указанию. Точно так же, как в туберкулезном санатории в Колчаново под Ленинградом, все его «клиенты» и я в том числе – ежедневно получали по полплитки шоколада (твердого, горького), по кружке молока, пол-яблока (откуда их, эти яблоки возили – до сих пор загадка»). И воспитатели говорили, что все это проявление заботы государства и лично товарища Сталина! Он в военной форме смотрел на нас с портрета на стене. Наверное, так, но для меня, как и многих моих сверстников, важнее было другое: через какое-то время пожилой врач санатория мне сказал: все, парень, мы с тобой туберкулез победили!».

Уже потом я узнал, что победили не только мой – вообще туберкулез в стране! Как победили детский полиомелит, высокую детскую смертность. Сегодня, в XXI веке, Россия возглавила список стран с наиболее низкой рождаемостью, крайне высокой детской смертностью.

Все это, наверное, звучит для «ниспровергателей и критиков» ненужным и неубедительным, как не убедительно и не интересно им всё, совершенное страной за время правления Сталина. Главное для них – «борьба с инакомыслием, уничтожение идеологических противников» и проч. и проч.

Сидя в теплых и уютных кабинетах, они пытаются анализировать причины возникновения и живучести «сталинизма», открывают все новые доказательства «сталинской кровожадности», причем очень гордятся тем, что именно их допустили до тех или иных архивов, с иезуитским сладострастием копаются в психике дав-но умершего политического деятеля, смакуют изъяны его здоровья, с обывательской радостью раскрывают его человеческие пристрастия и т.д. и т.п.

Я не умаляю значения и важности «кабинетной» работы. По собственному опыту знаю, какой это адский труд – написать статью, книгу, подготовить и защитить диссертацию! У меня был друг, умерший от инфаркта через день после банкета по случаю защиты докторской диссертации. Весь вопрос – о чем эти статьи и диссертации, двигают ли они вперед развитие науки, общества и, самое главное – сколько в них искренности, правды? Помню, когда я подготовил первую главу своей диссерта- ции, мой научный руководитель после ее прочтения сказал: «А знаете, вы диссертацию можете не защитить: кто ж защищается на основании негатива?» Мой ответ был довольно легкомысленным, мол, «в науке негативный результат – тоже результат».

За большинством изысканий ниспровергателей и критиков, на мой взгляд, просматривается прежде всего меркантилизм – надо жить, и жить, по возможности, сытно, как жили в семьях отцов – министров, академиков и писателей: заниматься чем-то значительным, двигающим человечество по пути прогресса. А это не просто. Гораздо проще – выкапывать «гной и грязь», тем более, что на это есть хорошо оплачиваемый спрос. Сегодня многие из них, особенно из тех, кто почувствовал тягу (и возможности!) к политической деятельности, прикрывают этот меркантилизм рассуждениями о демократии, свободе личности, необходимости построения правового государства и гражданского общества и т.п. Но почему почти никто не хочет замечать гносеологических корней этого самого «культа личности», его связи с многовековым господством самодержавия, рассматривать его как наследие крепостничества, сидящего у нас в генах!

О каком правовом государстве, уважении к Закону, каком гражданском обществе может идти речь в нашей стране, если на «тысячелетней Руси» закон касался только незначительной части населения, для большинства же законом было то, что скажет барин?! Что делалось с этим самым законом в девяностые – достаточно вспомнить расстрел «Белого Дома»?! Что сегодня делается? В годы моего детства и отрочества напоминанием о Законе были как раз вышки и заборы. Правда, все знали и афоризм: «Закон – тайга, медведь – хозяин!» Это – оттуда, из самодержавия и крепостничества. И еще – от правовой безграмотности, безответственности, безалаберности, что тоже оттуда, из крепостничества.

Русские, наверно, – единственный народ в мире, который ненавидит свою работу! А если она веками была на барина: весь год пахали, сеяли, выращивали, и что? Вырастили урожай – душа радуется. Собрали – все ушло к барину. Тот продал – Наташе Ростовой купили платье на ее бал! А землероб – опять на репе и каше. И так из года в год, из века в век!

В тех же Соединенных Штатах гражданское общество (в крови и грязи!) устанавливалось с самого зарождения государства, вернее – без его участия, как средство са- мозащиты личности и общества в целом (вспомним ковбойские фильмы – пока дождешься помощи государства, бандиты, от которых избавилась Европа и которые переправились через океан) уничтожат все то, что успел создать на этой неласковой земле – твой дом, твою семью, а тебя самого повесят на перекладине.

Сегодня валом валят фильмы о бандитах, продажных полицейских и т.д. – чем не ковбойские фильмы. Но есть принципиальная разница: на Диком Западе на помощь ковбою всегда приходили все, или почти все жители городка, на который нападали бандиты, в современных же российских фильмах этого почти нет! Герой-супермен (в одиночку!) уничтожает и «оборотней в погонах» из числа лучших до его друзей, и, конечно, безжалостных бандитов. А все остальные – чаще всего даже не подозревают об этом подвиге.

В Европе, США – многовековая история формирования третьего уровня власти – самоуправления. При их различии – они сформировались как форма управления делами общества, помимо, и даже вне вмешательства государства! Наша страна почему-то взяла за пример именно американскую систему самоуправления (или нам ее навязали?). При этом одним махом отвергли не только все, что было накоплено за 70 лет существования системы местных Советов, но и опыт (тяжелый, несовершенный, но опыт) дореволюционного самоуправления. В результате почти тридцать лет идет «поиск путей и форм», а реально – местного самоуправления в стране в полном смысле с этого слов нет. Ни о каком развитии общественной активности в его рамках говорить не приходится. Все опять сводится к «культу личности» – приедет барин, рассудит! Дозвонимся до президента – дом отремонтируют!

Мало кто знает, откуда пошла традиция превращать выборы в Советы в праздник. Уже в 1927 году (!) вышло специальное Постановление «Об активизации Советов»: завоевав в огне гражданской войны право на формирование органов власти, победители перестали ходить на выборы! Отдав при этом власть далеко не лучшим своим представителям. Но тогдашние Советы, при всех их недостатках, были действительно представительными органами власти, всех слоев населения. Они были связаны с производством, с массовыми общественными организациями. Да, они, по выражению К. Маркса, были «работающими корпорациями» в прямом и переносном смысле, но большинство депутатов, мало того, что были тесно связаны со своими

трудовыми коллективами, они опирались на массу помощников-общественников. Результативность их депутатской деятельности оценивалась, прежде всего, по исполнению наказов избирателей, о чем они были обязаны отчитываться перед ними. Во всяком случае, любой избиратель мог прийти и спросить об исполнении своего наказа. Об их активности, заинтересованности, ответственности перед избирателями, товарищами по работе могу судить по одной, ставшей в сталинские годы депутатом местного Совета, своей родственнице – полировщице фабрики музыкальных инструментов. Кого представляют нынешние «муниципалитеты»? На кого опираются полтора – два десятка депутатов, чью волю они выполняют, и главное – перед кем отчитываются о результатах своей работы?... Напрашивается вопрос – а не специально ли именно так замышлена и осуществлена волевым решением Б.Н. Ельцина замена Советов органами так называемого «местного самоуправления»?

Странное дело, для критиков сталинизма все это неинтересно. Мало того, некоторые договариваются до того, что все семьдесят лет после Октября 1917 г. до прихода к власти т.н. «либералов» – «черная дыра», которая вообще внимания науки не достойна! Хочется спросить, «…если все было так плохо, то каким же образом из отсталой России получился могучий Советский Союз – одна из двух военных супердержав современного мира?» [1, с. 129–130]. И второе, а вы-то сами откуда взялись, не из этой ли «черной дыры»?! Когда-то В.И. Ленин по поводу таких «маститых» сказал, что они из тех, кто «сами себя производят в теоретики и абсолютно уверены, что без их теории погибнет русский народ, погибнет Россия» [7, с. 18].

Мое окружение, насколько я помню, совершенно не вдавалось в подробности общественно-политической жизни страны. И довоенной, и после. Им вряд ли что-то говорили слова «первая пятилетка», «третья…», «пятая…», «седьмая…» – они работали, чтобы прокормить себя и свои семьи. Они читали газеты и журналы, слушали радио, но даже не задумывались, кто такой Бухарин или Тухачевский. А вот словосочетание «враг народа» воспринимали четко! И не по чьему-то приказу, а по опасности для себя!

Я случайно оказался на собрании железнодорожников – товарищей матери, где обсуждали что-то, связанное с плохим обслуживанием каких-то там «колесных

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2017

пар», в результате чего буксы вагонов перегревались и даже загорались!

Нашли и подняли виновных – таких же «работяг»! Насколько я понял, делали это они по-пьяни, русскому разгильдяйству и безалаберности. Но, как сказал кто-то с трибуны, они самые настоящие враги народа, каждого, кто работает вместе с ними, потому что поставили под удар своих товарищей! Весь коллектив! Безопасность движения поездов! И опять-таки я не слышал имени Сталина.

Моя мать, вернувшись с получкой (для этого ей надо было съездить на попутном составе за 50 км!) принесла и повесила в нашей комнате – что бы вы думали? – портрет Сталина, стоящего в форме Генералиссимуса перед картой! Это как? Почему? Что ее побудило? – Культ личности? Кто-то насильно навязал? Но, может, потому что даже наша семья к этому времени, что называется, «поднялась»: мы получили отдельную двухкомнатную квартиру, появились какие-то деньги. В целом, с именем Сталина народ связывал, порядок, ответственность, но больше – надежду на счастливое будущее свое и своих детей, как ни пафосно это звучит! Мне часто приходилось слышать вздохи окружавших меня взрослых: «Ладно, мы потерпим, но зато наши дети будут жить лучше нас!» И еще: «Учись, учись, чтобы жить завтра лучше!» И мы учились! «Проглатывали» книги библиотеками. Первые свои книжки в свою личную библиотеку я начал покупать, часто на последние деньги, уже в те годы. За успехи в учебе нам давали не дипломы и грамоты, а опять-таки книги (мне, во всяком случае)!

Но следует, видимо, привести здесь и историю, которая связана с этим вышеупомянутым портретом и которая имеет большее отношение к поднятой теме, чем все разговоры о «репрессиях», «полити- ческой борьбе» и т.п., и которая, на мой взгляд, свидетельствует о самом страшном последствии «культа личности». Я уже говорил, что в моём окружении какого-то страха, связанного с именем Сталина, не было. Но помню, как перепугал мою мать приход к нам домоуправа – приземистого, круглолицего, с маленькими поросячьими глазками и мокрыми губами, похожими на грибы маслята, человечка!

Зашли он и две женщины, начали что-то там по журналу уточнять, и вдруг – почти визг: «Это что такое? Ты куда Сталина повесила? Да я тебя!». И все это потому, что мать этот портрет повесила в т.н. «красный угол», где обычно иконы ставили. Мать, получившая медаль за участие в поимке диверсанта-«ракетчика» (а их, по ее рассказом в Ленинграде военных лет было немало: «Только воинский эшелон придет – то там, то тут – ракеты: сигналы фашистским самолетам!»), вдруг перепугалась до смерти: полезла в этот угол, снимать портрет генералиссимуса, стала что-то лопотать, извиняться. Домоуправ ушел, что-то ворча про «икону», про «распоясались» и т.п., а мать долго еще приходила в себя, крутилась по комнате – куда этот злосчастный портрет пристроить?

То есть, наш народ не испытывал страха перед самим Сталиным, но созданный в те годы культ его имени открыл дорогу самым низменным качествам людей, прежде всего – обладающих хоть какой-то властью – «чинодральческой сволочи»*. И не только им, но всем обывателям, завистникам, кляузникам, шкурникам и т.п. и т.д. Не помню, где я видел данные, что почти 70% реабилитированных попали в эти «сталинские лагеря» по ложным наветам и доносам своих «лучших друзей». Я встречал среди заключенных людей, которые не просто ждали конца срока и освобождения, но – возможности отомстить! За подлость, за предательство, за измену, за сломанную жизнь!

Как я сегодня понимаю, в октябре 17-го года народ стоящей уже тогда в положении полураспада и полного подчинения иностранному капиталу царской России, сверг самодержавие. Большевики выхватили власть у только что становившейся на ноги анемичной буржуазии – в стране, по сути, мелкобуржуазной. Сталин отдал эту власть партийно-советской номенклатуре. Она была родом и всеми корнями из той же мелкобуржуазной стихии, со всеми присущими, описанными еще Гоголем и Салтыковым-Щедриным, пороками – частно- собственническими интересами, эгоизмом, чванливостью, жестоким равнодушием к интересам других, стремлением «урвать», пожить за чужой счет и главное – удержаться у того куска пирога, который сумела схватить. Любой ценой, но прежде всего – ценой угодничества перед вышестоящими, подлости, моральной нечистоплотности. Все это прикрывалось высокими словами, крикливыми лозунгами, популизмом, как говорят сегодня. (Я до сих пор никак не могу понять: как, за что, почему Сталин приблизил к себе Н.С. Хрущева, «Никитку», как он его называл?) Эти люди, по-моему, – самое страшное наследие сталинизма. И мое окружение это видело, ощущало на себе! И действительно боялось, как боялись и ненавидели до революции городовых, ун-тер-пришибеевых, собакевичей и пр., и пр.

Сам Сталин при этом в глазах народа был непогрешим! Я не помню, чтобы кто-то в застольях произносил отдельно здравицы в честь Сталина, но «выпьем за тех, кто командовал ротами, …выпьем за Родину, выпьем за Сталина», «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и т.п. – это было обязательно! Это было признание заслуг ЛИЧНОСТИ! Заслуг перед народом, а он памятливый, особенно на хорошее! Ему присуща своя, всенародная «чуйка»!

Мне не помнятся похороны Хрущева, Андропова. Зримо помню, как «уронили» гроб с телом Брежнева. Не помню похорон Ельцина, а вот день 5 марта 1953 года я хорошо запомнил: промозглое морозное утро, тишина на улицах, редкие прохожие на грязном снегу и – всеобщий ужас! Ужас без слов, без слез и стенаний! В воздухе висит: «Пришла беда! Что теперь будет? С нами, со всеми, с народом, страной?» Со смертью Сталина народ ощутил угрозу своей только что налаживающейся жизни. Во всяком случае, ощущение страха перед будущим без (!) Сталина я запомнил на всю жизнь. И эта «чуйка» проявляется как-то сама собой, в двух-трех словах: «Берия – вышел из доверия», «Никитка – кукурузник!» и т.п.

Запомнилась сценка, свидетелем которой я был уже начале 90-х годов: читаю лекцию на сборах офицеров запаса – «партизан», как их тогда называли, вдруг распахивается дверь, вваливается в шинели внакидку капитан с возгласом «Ребята, Царя Бориса на царствие короновали!» (о выборах Ельцина председателем Верховного Совета Российской Федерации). И ответ из зала: «Ну, теперь будет!». И ведь оправдалось это народное чутье! Но и избрание Бориса Николаевича президентом – тоже проявление чутья: народ почувствовал его волю, напор, и одновременно – слабость его противника, уважаемого Н.И. Рыжкова. А с другой стороны – он увидел в Ельцине именно ЦАРЯ! И одновременно – предчувствие чего-то страшного!

Так и в случае со смертью Сталина: это народное чутье, этот инстинктивный страх перед будущим получили свое подтверждение уже осенью того же 53-его года, когда хлынул поток освобожденных по «бериевской амнистии» заключенных. Это было действительно страшно, физически, реально: все идущие на юг поезда были забиты до отказа бандитствующими толпами. Они громили вокзалы, привокзальные магазины и буфеты, приставали к женщинам, загадили все окрестности. Бюст Сталина, стоявший перед зданием вокзала, был разбит. На каждой станции из поездов милиция с шашками и солдаты охраны лагерей выводили из этих поездов группы амнистированных, которых командами отправляли обратно.

Поток этот прошел, но обстановка в поселке изменилась: опустели и потом исчезли вовсе заборы и лагерные бараки, не стало «расконвоированных». В городе стали обычными пьяные драки с поножовщиной, особенно на танцах. В одной из них погиб первый из нашей «троицы» – Витя Мельников. Появились измученные долгой дорогой женщины с детьми, приезжавшие к освобожденным, но без права выезда в центр, мужьям, близким. Потом – ликвидация баз в Порт-Артуре и Дальнем. Демобилизованные оттуда солдаты и матросы привезли первые товары китайского производства: фонарики на батарейках, посуду с драконами, глянцевые журналы о жизни Китая. Потом – во все возрастающем количестве – т.н. «вербованные», приезжавшие из областей центральной России за «длинным рублем» – настороженные и недоверчивые, скрытные и прижимистые. Все они ходили по домам в поисках пристанища. На привокзальных рынках стали появляться московские и питерские товары (обувь, одежда, сладости и т.д.).

Вскоре стали уезжать мои товарищи по «столярке». Первым – Иван Александрович, потом – Николаха. Куда-то вдруг исчез Вадим! Столярка вскоре превратилась в экспериментальный цех по производству межкомнатных алебастро-стружечных панелей (эмбрион будущих «хрущевок»).

Потом пришла эра Н.С. Хрущева, получившего титул «кукурузника». Появилась 206-я статья УК, которая, на, мой взгляд, не только не победила мелкую преступность, неуважение к закону, сколько наоборот, привела к популяризации уголовщины – среди молодежи, прежде всего. Вскоре за «хули-

Общество

ганку» попал в тюрьму мой второй «кореш» Петя Федыняк. Попал бы и я, потому что защитить меня было некому, я привык отвечать ударом на удар. Меня спасло то, что мы с матерью, соблазненные рассказами очередной постоялицы, бросили все и поехали на Украину, в тепло, на ягоды и фрукты.

Но я навсегда остался влюбленным в русский Север, с его бескрайними просторами, переливающимся всеми оттенками красного – от багрового до бледно-розового – полярного сияния шатром по горизонту, вершиной купола – у Поляной звезды.

Я никогда не забуду оленьих глаз и теплоты их заиндевелых ноздрей, гонок нарт по насту, круглолицых коми в малицах до пят, моих «корешей», своих учителей и наставников из «столярки», рассказов у «зековских» костров, «говорящей» гитары, церквушку на сопке.

Но я никогда не забуду и лежневку вдоль насыпи, заборы и вышки, отражения в солнечно-туманном мареве над тундрой заборов, вышек, сгорбившихся за тачками фигур. И тех суровых «университетов», которые я прошел между «сталинских» лагерей. Они научили меня не бояться трудностей, оценивать людей «по делам их», с не-

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2017

скольких слов определять ложь лозунгов и призывов, распознавать за цитированием классиков, приводимыми аргументами, клетчатыми пижонскими пиджаками высокомерное стремление к самоутверждению, шкурные, меркантильные интересы.

Вполне допускаю, что я многое о тех «грозовых» годах помню в «розовом свете»: детство и отрочество – пора невозвратимого счастья. Многое мне было недоступно, многое скрывали взрослые. Но и какого-либо ощущения вечного ужаса, в отличие от моих сверстников, кто прошел немецкую оккупацию, кого вывозили на каторжные работы в Германию и т.п, не было и нет.

Наоборот, многого из того, что наблюдают сегодняшние дети и подростки: масштабное пьянство, проституцию, наркоманию, поборы, беспризорность и самое главное – беззащитность – перед уличной преступностью, перед так называемыми «представителями закона», жизненную безысходность и бесперспективность – в те годы просто не было! Мы все были оптимистами и романтиками, рвались показать себя на «стройках коммунизма» – «ЛОХами*, по нынешним понятиям.

И когда сегодня слышатся удивленные слова о росте внимания к Сталину, то в этом следует видеть прежде всего наступающее прозрение по поводу чудовищного обмана народа, совершенного в начале 90-х гг. потомками той самой, порожденной мелкобуржуазной стихией, сталинской номенклатуры и еще – боязнь, что придется отвечать за этот обман. Не случайно, что наряду с интересом к Сталину растет сегодня и число опасающихся возвращения репрессий, растет их стремление «хапнуть и… свалить за рубеж».

Она, эта «элита», как выразился современный певец и композитор Юрий Антонов, «всегда гадила России, … привела Россию к октябрьскому перевороту, … разрушила государство, разрушила и Советский Союз» и боится ответа [9].

Не случаен и рост интереса молодежи, той, что не входит и никогда не войдет» в эту «элиту», к событиям тех далеких лет, ее «приобщение к сталинизму»: современные цифровые технологии позволяют ей очистить с имени Сталина тот самый «мусор истории» и самой найти ответ на вопрос: как так случилось, что богатейшая страна, победившая очередной самый мощный «крестовый поход» объединенного немецким фашизмом «Запада», достигшая вершин прогресса, вдруг оказалась отброшенной в своем развитии к началу XX-го века, почему ее талантливый, добросердечный народ оказался в момент ограбленным и нищим? И что это такое «сталинизм», что это за личность такая – «Сталин», про которого народ слагал песни, которые и сегодня поют?

И самое парадоксальное, на мой взгляд, что в этом прозрении ей все более активно помогают не только все более наглеющее «ближнее и дальнее зарубежье», но и сама эта «элита». Выбравшаяся из коммуналок, пересевшая на дорогие иномарки, демонстративно плюющая на законы и правила общества, позволившего их «пра- пра-» превратить наворованные еще в блокадном Ленинграде припрятанные до «сталинских лагерей» ценности в «первоначальный капитал», она, эта «элита», на деле является катализатором растущего интереса к личности Сталину, его времени.

И никакие сванидзе и илизаровы не остановят этот интерес, не уведут его в сторону «психологических экскурсов», «теоретических замыливаний!» Этот интерес будет только расширяться и углубляться. Как в свое время сказал Авраам Линкольн: «Можно обманывать длительное время некоторых людей, короткое время – всех, но все время обманывать всех не получится». Эта пресловутая «элита» способствует превращению тех самых ЛОХов в людей, которые все больше заду-

Жилая зона в исправительно-трудовом лагере

«Лежневка»*

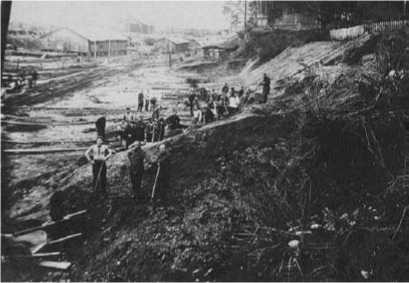

Работа под конвоем

Митинг в связи со смертью И.В. Сталина

Могила И.В. Сталина

Генералиссимус И.В. Сталин. Ф.П. Решетников 1948 г.

* Источник всех иллюстраций - Интернет.

Общество

мываются о том, что произошло со страной, с ними, кто в этом виноват и что их ожидает в будущем.

Сегодня российской молодежи не до «научных изысканий»: ее поставили в такое положение, что она вынуждена думать о «хлебе насущном» – как дожить до получки! Ее отучили от книг, заменив их «гаджетами». Кино «перестроечного» периода – сплошной «ГУЛАГ», «изверги-эн-каведисты», «штрафники», «сволочи» и т.д. и т.п. Мы пели «Широка страна моя род- ная», сегодня на всех радиоволнах гремит: несется «Родина-уродина!». Не случайно большинство современных молодых не видит опасности в приближении НАТО к границам страны. Так же как и последствий действий «внутриутробных червей» нашего государственного организма из числа критиков «сталинизма», представителей все более теряющей осторожность «элиты» и т.п. Но это, по русской пословице, «пока жареный петух не клюнет!».

Для нашего народа это привычно – отступать до Москвы, мы почти ни к одной войне не были готовы. И это все более доходит до современной молодежи. Уже сегодня ее «наиболее продвинутые» представители начинают все более и более прозревать и задумываться. Вот откуда рост популярности умершего более 60-ти лет И.В. Сталина.

Для меня и тех, в кругу которых я рос и воспитывался, он никогда ни в годы моего детства и отрочества, ни сейчас не был и не является какой-то «иконой», но нашему народу, на мой взгляд, в начале XX-го века в очередной раз повезло, что в нужное время у руля государства стал выдающийся государственный деятель, сумевший в конкретных условиях того времени, внутренней и внешней обстановки, с максимальной отдачей и пользой для страны, ее будущего, использовать доставшиеся ему в наследство возможности! И, как заметил в свое время, А. Зиновьев, «ценности, созданные в сталинское время, были настолько огромны, что ценности, доставшиеся от дореволюционной России, выглядят в сравнении с ними каплей в океане» [4]. Вот в чем основа сталинского «культа личности», его памяти в народе!

Подобное в истории страны редко, но случалось и до Сталина. И почти всегда – без достойных наследников и продолжателей (вспомнить Петрово «Оставьте все...»). Это мы наблюдаем и сегодня.

Покинув Север, я столкнулся с последствиями «культа личности Сталина» в виде хрущевского субъективизма, его «догоним и перегоним!», с законом: «сын генерала должен быть генералом, сын писателя – писателем», «сын дворника – дворником!», с первыми и удивительными для нас – северян – проявлениями украинского национализма.

Это было начало периода, когда вместо «пламенных революционеров, которые были нужны для таких изменений, которые позволили бы стране сделать рывок вперед к социалистическому обществу, к власти пришли, можно сказать, музейные консерваторы»*, и моя Родина тихо и незаметно, но логично и последовательно «…вместо возвращения на путь прогресса пошла по пути реставрации дикого капитализма» [1]. Но это – уже другая история.

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2017

Список литературы Культ личности Сталина по юношеским воспоминаниям его современника

- Бутенко А.П. О скрытых формах изменения социальной природы власти. -М.: Парад, 2004. -257 с.

- В МГЮА прокомментировали уход Генри Резника из-за доски Сталину//РБК: -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/595263aa9a7947f37f1ceb41

- Волкогонов Д. Сталин. Политический портрет. В 2 кн./4-е изд. -М., 1996.

- Зиновьев А. С нами поступают как с побежденными//Новый Петербург. -1998, 16 апреля.

- Илизаров Б.С. Тайная жизнь Сталина. Портрет на фоне его библиотеки и архива (К историософии сталинизма). -М.: Вече, 2002. -496 с.

- Илизаров Б.С. Образ Сталина -взгляд из XXI века. -СПб.: Изд-во СПбГУП, 2006. -40 с.

- Ленин В.И. От какого наследства мы отказываемся?//Полн.собр.соч./5-е изд. Т.2. -М.: Политиздат.

- Ленин В.И. Полн. собр. соч./5-е изд. Т. 54. -М.: Политиздат

- Московский комсомолец. -№ 78, 1995.

- Сизов Е. Американцы раскрыли самую большую ложь о Сталине: -Интернет-ресурс. Режим доступа: https://slovodel.com/497641-amerikancy-raskryli-samuyu-bolshuyu-lozh-o-staline

- Чуев Ф. Солдаты империи. Беседы. Воспоминания. Документы. -М.: Ковчег, 1998. -559 с.

- Lipman M., Gudkov L., Bakradze L. The Stalin Puzzle: Deciphering Post-Soviet Public Opinion. -Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2013.