Культовые комплексы городища Большое Сторожевое на Среднем Дону

Автор: Воропаева Н.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

Городище Большое Сторожевое на среднем Дону относится к скифскому времени. В 2009 г. в ходе исследований, которые проводились Донской археологической экспедицией РАН, на нем обнаружены материалы V-IV вв. до н.э., изучены хозяйственно-бытовые и культовые комплексы. В статье рассматриваются предметы ритуальной практики с данного памятника: вотивная керамика, миниатюрные сосуды, зооморфная глиняная пластика, а также жертвенник в виде цилиндрической площадки-вымостки. Рассмотренные культовые предметы и сооружения находят многочисленные аналоги в Днепро-Донской лесостепи и являются частью одной культовой и мифологической традиции, сформировавшейся на данной территории.

Скифы, городища-поселения, лесостепное подонье, культы, жертвенник, культовая керамика, мелкая глиняная пластика

Короткий адрес: https://sciup.org/14522827

IDR: 14522827 | УДК: 903.3

Текст научной статьи Культовые комплексы городища Большое Сторожевое на Среднем Дону

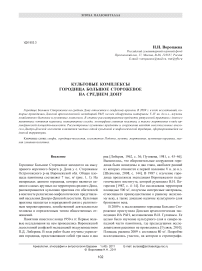

Городище Большое Сторожевое находится на мысу правого коренного берега р. Дона у с. Сторожевое Острогожского р-на Воронежской обл. Общая площадь памятника составляет 7 тыс. м2 (рис. 1, 1 ). На материалах данного городища, которое является одним из самых крупных на территории среднего Дона, рассматриваются культовая практика его обитателей в контексте религиозно-мифологических представлений населения Днепро-Донской лесостепи. Культовая практика находится в неразрывной связи с религиозным мировоззрением, хозяйственной деятельностью человека и определенным типом общественных отношений.

Памятник известен с конца 1950-х гг. Первые полевые исследования на нем проводились Воронежской лесостепной скифской экспедицией под руководством П.Д. Либерова. В ходе работ были изучены укрепления городища, представлявшие собой три вала и два рва [Либеров, 1962, с. 36; Пузикова, 1981, с. 45–46]. Выяснилось, что оборонительные сооружения городища были возведены в два этапа, наиболее ранний из которых относится к первой половине V в. до н.э. [Шевченко, 2008, с. 144]. В 1987 г. изучение городища продолжила экспедиция Воронежского педагогического института, которой руководил В.И. Погорелов [1987, с. 4–14]. Ею исследована территория площадью 500 м2, получены интересные материалы, относящиеся преимущественно к раннему железному веку, а также доказано наличие культурного слоя бронзового века.

В 2009 г. к исследованию городища Большое Сторожевое приступила Донская археологическая экспедиция ИА РАН, возглавляемая В.И. Гуляевым. Ее целью было изучение культурного слоя в северо-западной части памятника, где предыдущими исследователями раскопки не проводились [Гуляев, 2010]. Площадь раскопа 2009 г. составила 80 м2. Подробно исследовались участок, на котором в стратиграфи-

2 м

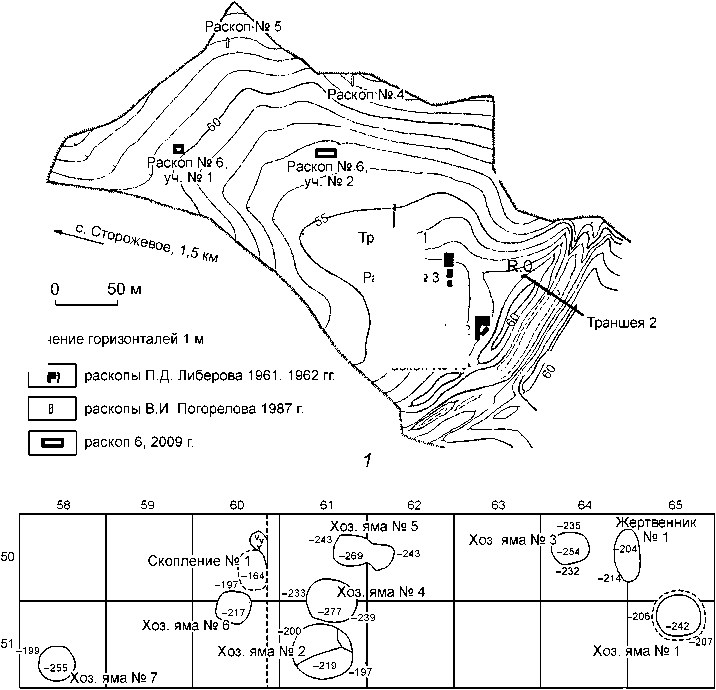

Рис. 1. Городище Большое Сторожевое.

1 – топографический план; 2 – план уч. 2 раскопа 6, 2009 г.; 3 – жертвенник № 1, план, разрез по линии А – А’.

Раскоп № 2

Раскоп №1#

0 50 cм

ческой колонке прослежен культурный слой скифского времени (мощность 0,5 м), а также ряд объектов хозяйственно-бытового и культового характера. Были открыты семь хозяйственных ям и площадка культового назначения в виде цилиндрического возвышения, сделанного из обожженного суглинка (рис. 1, 2 ).

Характеристикакультовых комплексов городища

Городище Большое Сторожевое – памятник, на котором обнаружены все типы культовых предметов и комплексов скифского времени, характерные для территории лесостепного Подонья: культовая керамика, вотивные статуэтки, жертвенник.

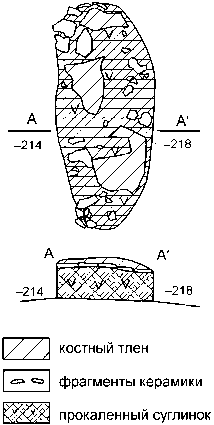

Культовая керамика представлена миниатюрными сосудиками различных форм. Найдено три сосуда баночной формы. Два были обнаружены в ходе работ экспедиции П.Д. Либерова [1962, с. 48], один сосудик найден в хозяйственной яме № 6 раскопа № 6 экспедицией В.И. Гуляева. Высота последней емкости 3 см, диаметр донца 2,5 см; на придонной части сохранились отпечатки пальцев (рис. 2, 1). Известен сосудик в виде миски на полом поддоне с отверстием под венчиком. Его высота 4 см, диаметр донца 3,5 см, венчика – 5,5 см [Там же, табл. XVII, с. 17]. Вероятно, сосуд выполнял функцию светильника, а отверстие служило для подвешивания. В 2009 г. найдены фрагмент стенки сосуда с придонной частью, орнаментированный прочерченными вертикальными линиями (рис. 2, 2), и донце миниатюрного сосудика (рис. 2, 3). В хозяйственной яме № 4 раскопа № 6 обнаружен уникальный миниатюрный горшок с сильно профилированным туловом и прямым коротким венчиком. Его высота 6 см, диаметр донца и венчика 4 см. В центральной части сосуд украшен орнаментом в виде прочерченного креста, заключенного в круг, диаметром 1,5 см (рис. 2, 4). Ближайший аналог данного горшка – сосуд, найденный на городище Волошино на среднем Дону. Он выполнен также в форме горшка, декорирован двумя горизонтальными прочерченными линиями по венчику и тремя горизонтальными линиями в придонной части. Эти два мотива соединены между собой двумя

Рис. 2. Культовые предметы.

1 – 4 – миниатюрные сосуды; 5 – 7 – зооморфные статуэтки.

рядами тройных вертикальных линий. В центральной части горшок орнаментирован свастикой [Пузикова, 1969а]. Наиболее древние изображения крестов относятся к культурам Вавилона, Ассирии, Финикии, где они являлись символами бога солнца.

Свастика – символ огня или солнца – появилась как элемент орнаментации керамики в бронзовом веке, отмечена в материалах древнерусских памятников XII–XIII вв. По происхождению данный мотив близок к кресту, отличается лишь отростками, которыми заканчивается каждый луч – символ движения солнца по небу [Свешников, 1986, с. 11]. У языческих славян в некоторые праздничные дни было принято чертить кресты на хозяйственных постройках и посуде для изгнания злых духов [Даркевич, 1960].

Мелкая пластика представлена фрагментами зооморфных статуэток, которые обнаружены в раскопе № 2, в культурном слое скифского времени. Известны три фрагмента скульптурок грубой работы: вместо двух пар ног у них два толстых отростка; от двух фигурок сохранилась только задняя часть туловища; у одной статуэтки отколота голова. Изображения сделаны из желтой глины, в изломе черной; их длина ок. 5 см, высота 4,5 см (рис. 2, 5 – 7 ).

В современной историографии глиняная пластика скифского времени рассматривается как элемент культовой практики. В работе, посвященной городищам среднедонской культуры скифского времени, А.И. Пузикова выделяет особую категорию находок – предметы культа, к которым относит фигурки животных, найденные на городищах Волошино, Большое Сторожевое и Кировское, и связывает их с земледельческим культом [1969б, с. 79].

Комплекс глиняных антропо- и зооморфных скульптур Пекшевского городища на верхнем Дону кратко характеризует А.П. Медведев. Как считает исследователь, фигурки имели ритуальное назначение. Ссылаясь на аналоги с памятников на левом и правом берегу Днепра, он отмечает, что подобные предметы являлись важным элементом культуры населения лесостепных городищ [1999, с. 79].

Глиняная пластика с лесостепного правобережья Днепра рассматривается Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессоновой и С.А. Скорым. Ими отмечается отсутствие глиняных фигурок в погребальных комплексах, публикуются находки ранне- и среднескифского времени с Пастырского, Шараповского городищ, поселений в урочище Скибовое и у с. Жаботин [1989, с. 52–54, 80]. С.С. Бессонова подчеркивает отличие верований скифов-степняков от религиозных представлений населения лесостепи и приводит мнение В.П. Андриенко о том, что зооморфные статуэтки восходят к белогру-довской, а антропоморфные – к чернолесской культурной традиции [Степи…, 1989, с. 121–122].

В контексте эпохальных поселенческих традиций, характерных для населения лесостепной зоны Евразии, рассматривает культовую глиняную пластику ирменской и саргатской культур М.А. Чемякина [2004]. Исследователь считает такие находки свидетельствами бытовавших поселенческих культов, связанных главным образом с плодородием, допускает возможность тотемистических проявлений в обрядовой практике, а также делает вывод о бытовании в лесостепной зоне Зауралья и Западной Сибири единой стилистической традиции. По мнению М.А. Че-мякиной, западно-сибирские глиняные изображения по стилистическим особенностям и практическому применению сходны с древностями кизил-кобинской культуры и глиняной пластикой Бельского городища, что указывает на близость идеологических представлений у населения лесостепной зоны Евразии в переходное время [2004].

Наиболее многочисленной является коллекция глиняной пластики с Бельского городища. Анализируя ее, Б.А. Шрамко учитывает иранскую основу многочисленных и разнообразных культов, получивших распространение у обитателей городища, которое являлось культурным и религиозным центром. Основные образы и приемы изготовления мелкой глиняной пластики, по мнению Б.А. Шрамко, восходят к древним традициям, сложившимся у земледельческих племен юга Восточной Европы в энеолите и бронзовом веке. Появление на лесостепном левобережье Днепра религиозных верований, имеющих иранскую основу, объясняется контактами местного населения со степными скифами, а также проживанием на этой территории гелонов – ираноязычного народа. По антропоморфной скульптуре Б.А. Шрамко реконструирует совершавшиеся обряды и описывает пантеон местных божеств и характер обрядов [1987, с. 127–140]. Оригинальную гипотезу предлагает Ю.Н. Бойко: он связывает изделия, использовавшиеся населением бассейна р. Ворскла для отправления земледельческих культов, с низшим сословием ремесленников и земледельцев, а глиняные изображения диких животных – с воинским [1987].

Глиняная пластика является частью материальной и духовной культуры общества. Древние общества отличались традиционностью, поэтому искусство носило синкретичный характер. Изучение глиняных изображений открывает определенные возможности для реконструкции эстетических, мифологических и религиозных представлений создавших ее людей. Глиняные вотивные статуэтки в большинстве случаев связаны с комплексами жертвоприношений; воплощенный в глине образ являлся заместителем жертвенного животного.

В литературе приводятся многочисленные археологические и этнографические материалы, свидетельствующие об использовании в ритуале жертвоприношения скульптурного изображения как эквивалента животного. Традиция замещения предметов жертвоприношения их частями или эквивалентами получила отражение также в курганах, например, на среднем Дону встречаются ребра лошади – условное обозначение целой туши, а также конская упряжь, символизирующая захоронение коня [Савченко, 2001, с. 53– 134]. Неслучайным является и круг изображаемых животных, каждое из которых занимало определенное место в иерархии; данная концепция имела широкое распространение у индоевропейцев, в т.ч. в скифской среде. Характеризуя символическую основу сюжета на пекторали из Толстой могилы и признавая композицию ее образов «эквивалентом магической формулы, обеспечивающей благополучие, умножение скота», Д.С. Раевский обращается к древнеиндийским представлениям. Согласно древнеиндийским источникам, человек, лошадь, корова, овца и коза – пять «частей скота»; эта пентада сопоставляется с другими пятичленными классификациями, отражающими различные стороны мироздания. Так, при закладке алтаря в центр обычно помещали человеческий череп, а по сторонам света – черепа коня, быка, барана и козла [Раевский, 2006, с. 486–488]. Для скифских памятников характерны жертвенники с человеческими черепами или глиняными скульптурными группами, в которые входят антропоморфные, а также зооморфные статуэтки, изображающие животных различных биологических видов; подобные группы можно рассматривать как модели, обеспечивающие равновесие в природе и плодородие.

Глиняная вымостка культового характера обнаружена в восточной части раскопа № 6. Она представляла собой овальное возвышение, вытянутое по линии север – юг, из суглинка красновато-желтого оттенка (подвергался температурной обработке), высотой 0,2 м, размерами 1,2×0,7 м. Плоская поверхность сооружения выложена мелкими плоскими фрагментами стенок лепных сосудов скифского времени. Над слоем керамики находился слой костного тлена толщиной 0,03–0,05 м (см. рис. 1, 3 ). Данное сооружение являлось жертвенником, причем уникальным для территории среднего Дона, сооружения такого типа характерны скорее для памятников Поворсклья и Северского Донца. Сходные по конструктивным особенностям культовые сооружения известны в Днепро-Донской лесостепи [Гавриш, 1992, с. 35; Бiлозор, 2004, с. 10; Шрамко, 1998, с. 31; и др.].

Некоторые предметы глиняной пластики связаны с жертвенниками. В.П. Андриенко предложил типологию жертвенников (алтарей) лесостепи. К типу I он отнес глиняные вымостки с рельефным орнаментом, к типу II – цилиндрические возвышения с ровной побеленной поверхностью или чашевидным углублением вверху, к типу III – глиняные тарелкообразные возвышения [Андрiенко, 1974, с. 93–94]. К этим типам И.П. Русанова добавляет также глиняные вымост-ки без орнамента, вымостки из камней и черепков, из костей животных, простые кострища, на которых также совершались жертвоприношения [2002, с. 121]. Жертвенник на городище Большое Сторожевое является переходной формой между алтарями типов I и II (по В.П. Андриенко) и близок жертвенникам, принадлежащих кругу памятников, близких Во сточному Бельскому городищу.

Жертвенники типа I (по В.П. Андриенко) относятся к культовым комплексам общинного назначения: подобные сооружения отмечены на Кнышовском городище [Гавриш, 1992, с. 40–41], Западном Бельском городище (зольник № 28), поселении Вишенка-2, Глинском городище; аналогичное святилище известно на позднесрубном поселении Богуслав [Задников, 2002, с. 31–32]. Алтари-вымостки из камня и глины, на которых происходило отправление общинных культов, открыты также на таких памятниках эпохи бронзы, как Пустынка, Усово Озеро; подобные жертвенники часто встречаются в зольниках белогрудовской и чер-нолесской культур, обнаружены на поселениях Ада-мовка, Собковка, Гиндешти [Русанова, 2002, с. 122].

Жертвенники типа II широко представлены на памятниках на левобережье Днепра; они локализуются около жилищ, причем каждая жилая постройка имеет свой жертвенник. Жертвенники использовали один раз, после совершения ритуала они утилизировались в прилегающих к ним хозяйственных ямах [Воропаева, Гавриш, 2009, с. 142–148].

Заключение

Таким образом, культовая практика людей, населявших городище Большое Сторожевое в скифское время, ориентирована на отправление культов плодородия. Цилиндрические жертвенники зачастую составляют единый комплекс с хозяйственно-бытовыми постройками. Можно предположить, что ритуалы совершались в рамках отдельной семьи. Глиняные зооморфные статуэтки демонстрируют идею замещения жертвы; их изготавливали для одноразового использования и ломали при совершении ритуальных действий, что, вероятно, должно было символизировать убийство жертвенного животного. Рассмотренные вотивные предметы и сооружения имеют многочисленные аналоги в Днепро-Донской лесостепи, прежде всего на памятниках Северского Донца и Поворсклья и являются проявлением единой для этой территории культовой и мифологической традиции.