Культура цзунжи в юго-восточном Цинхае (предварительное сообщение)

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Мартынов Павел Васильевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается культура цзунжи, выявленная к югу от оз. Кукунор, датируемая эпохой ранней бронзы. Обоснованы более узкие рамки (наиболее вероятно, XXVI-XXI вв. до н. э.) для датировки этой культуры (по сравнению с предложенными китайскими исследователями); проанализирован обряд кремации, который служит дополнительным аргументом в пользу отнесения культуры цзунжи к ранним цянским племенам, послужившим основой для формирования тибетского этноса.

Цинхай-тибетское нагорье, эпоха ранней бронзы, культура цзунжи, культура мацзяяо, расписная керамика, кремация, цяны

Короткий адрес: https://sciup.org/14737275

IDR: 14737275 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Культура цзунжи в юго-восточном Цинхае (предварительное сообщение)

Культура цзунжи выделена китайскими археологами лишь во второй половине 1990-х гг. В настоящее время к ней относят более 50 памятников, расположенных в пределах котловины Гунхэ, достаточно изолированного района в юго-восточной части пров. Цинхай, по обоим берегам р. Хуанхэ и ее притоков [Сюй Синьго, 1999. С. 458; 2002. С. 6]. Однако их материалы в основном происходят из поверхностных сборов 1 и приводятся в составе кратких обобщающих описаний, что затрудняет исследование.

Детально описан и проанализирован лишь эпонимный памятник Цзунжи 2 , который находится примерно в 40 км к северу от уездного центра Тундэ, на северном берегу р. Хуанхэ (в основном на второй речной террасе), высота над уровнем моря 2 800–3 000 м. Он был впервые зафиксирован в 1982 г. под названием Туэртань и отнесен к культуре мацзяяо (тип баньшань ); краткий отчет об обследовании опубликован Гао Дунлу в 1985 г. 3. В ходе стационарных раскопок 1994–1995 гг. вскрыто 9 800 кв. м, выявлено 222 захоронения, 18 хозяйственных ям, остатки жилищ, большое количество фрагментов керамики, костей животных, каменных и костяных орудий.

Для изучения поселения пробили 31 шурф (размерами 5 5 м). Основной культуро содержащий слой черно-серой земли (толщиной 10–35 см) расположен сразу под слоем современной пашни мощностью 15–30 см. В подстилающем его слое земли желтокоричневого цвета (толщина 20–40 см) культурные остатки встречаются редко, их соотношение с основной культурой не ясно. Зольные ямы трех типов: овальные с прямыми стенками, овальные с расширением у дна и неправильной формы; в заполнении обнаружены зола, фрагменты обожженной земли и камней, фрагменты керамики, кости животных, каменные и костяные орудия и др. Остатки строительных сооружений представлены только ямками от столбов круглой формы, диаметром 20–60 см и глубиной 40–60 см. На дно укладывался плоский камень-подушка, заполнение состояло из утрамбованной земли.

Большинство захоронений сгруппированы в отдельный могильник, только 12 из них находятся на территории поселения. Погребальный обряд отличался значительным разнообразием. Большинство могил прямоугольной формы, в том числе с округлыми углами, ориентировано по оси север – юг (с некоторым смещением к западу), что в основном совпадает с ориентацией погребенных. Однако встречаются могильные ямы неправильной или круглой формы; также до 18 % могил развернуто по оси восток – запад. Внутри с одной или нескольких сторон нередко вырезались или отсыпались уступы. Внутренние погребальные конструкции очень вариабельны. Иногда они были двойными, когда гроб размещался в так называемом саркофаге – в данном случае в простой раме из круглых или продольно расколотых бревен. Гроб разной степени завершения: от полностью закрытого ящика, доски которого соединены шипами, вставленными в пазы, до двух поперечных перегородок чисто символического характера. Несколько захоронений совершено в каменных ящиках из обтесанных плит, без дна; крышка либо отсутствовала, либо сооружалась из поперечно положенных плит. Представлены также захоронения младенцев в керамических урнах, соединенных горловинами, причем на территории поселения, вне кладбища, что относится к числу общих характеристик большинства культур эпохи неолита – раннего металла в верхнем течении Хуанхэ. Преобладают одиночные (намного реже – парные) захоронения в вытянутом положении ничком, на спине или на боку; всего 8 % погребено с подогнутыми ногами. Еще 13 % приходится на вторичные захоронения. Тела и деревянные конструкции обжигали, вместе с костями найдено много золы, прокаленной земли, а также камней. По мнению китайских исследователей, из этих камней сооружались небольшие надгробия над первичными могилами, чтобы их было легче найти для проведения кремации на месте и обряда вторичного погребения; затем их засыпали в ямы вместе с костями.

Над некоторыми из могил выявлены остатки поминально-жертвенных площадок: следы кострищ, черепки сосудов и кости животных. Аналогичный материал обнаружен внутри 10 жертвенных ям (диаметр 0,8 м, глубина 0,3 м), выкопанных на периферии кладбища и обожженных изнутри.

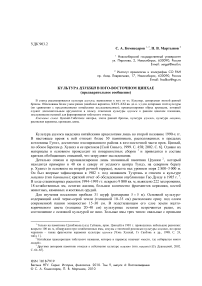

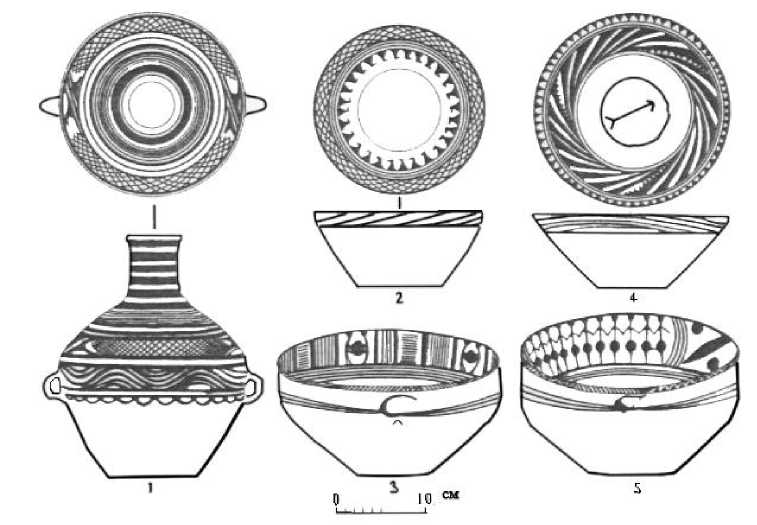

Погребальный инвентарь представлен в основном керамикой (542 целых и реконструированных сосуда). Вся она ручной лепки, формы сосудов включают вазы, кувшины, горшки, урны, пиалы, кубки и др. Орнамент – оттиски шнура, насечки, роспись черного и пурпурно-красного цвета (рис. 1). Вся керамика подразделяется на четыре группы, отличные друг от друга. Выделенная группа А соотносится с культурой мацзяяо , группа В – с культурой баньшань , керамика группы D характерна для культуры цицзя , а группа С прежде не фиксировалась и была названа «керамикой типа цзунжи ». При этом, если рассматривать археологически целые сосуды, изделий группы А найдено 32 экз., что составляет 5,9 % от общего количества, группы В – соответственно 43 экз. и 7,9 %, к группе D принадлежит всего один экземпляр (0,18 % от общего количества). Керамика группы С наиболее многочисленна: 462 экз., или 85,3 %. В ее составе преобладают изделия из глины молочнобелого или кремового цвета с примесью крупнозернистого песка, реже встречается керамика, изготовленная из чистой глины того же цвета. В качестве характерной детали можно отметить дно, немного выступающее за контуры сосуда (рис. 2). На смену плотной мацзяяоской росписи с растительными и геометрическими мотивами приходят более разреженные рисунки, среди которых преобладают зубчатые круги вокруг горла и стилизованные орнитоморфные фигуры; на некоторых сосудах представлены изображения в виде свастики [Чэнь Хунхай, Гэ Санбэнь и др., 1998. С. 15–17]. Фрагменты керамики, найденные на поселении, специально не описываются, но, исходя из общего контекста, они должны относиться к первым трем группам.

Каменных артефактов найдено 247 экз. Выделяются оббитые орудия типа заступов с оформленной рукоятью и покатыми плечиками; представлены также шлифованные мотыги,

Рис. 1 . Расписная керамика из могильника Цзунжи, группы А и В: 1 - ваза; 2-5 - миски. Приводится по: [Чэнь Хунхай и др., 1998. С. 8]

Рис. 2 . Расписная керамика из могильника Цзунжи, группа С: 1-3 , 5 , 6 - вазы; 4 - миска. Приводится по: [Чэнь Хунхай, Гэ Санбэнь и др., 1998. С. 17]

топоры, тесла, жатвенные ножи. На территории поселения найдены так называемые микролиты: пластинки размерами 2,8 X 0,85 X 0,15 см, заготовки наконечников (2,5 X 1,6 X 0,4 см). Из кости изготавливались шилья, иглы, ножи, наконечники стрел, рыболовные крючки, заколки. В разделе украшений следует отметить диск из шлифованного нефрита; использовались также подвески и бусы из бирюзы, агата, горного хрусталя; много костяных бус из птичьих позвонков. Интересны украшения из костяных пластин с орнаментом, которые связывались вместе, образуя браслеты. Изделия из бронзы найдены только в двух могилах: три кольца из свернутой проволоки в одном захоронении и украшение треугольной формы – в другом [Чэнь Хунхай и др., 1998. С. 11–14].

Фаунистический материал представлен преимущественно дикими видами животных и включает оленя, косулю, мускусного оленя, сурка, монгольскую газель и гималайскую овцу. На некоторых памятниках культуры цзунжи найдены кости домашней собаки и крупного рогатого скота, хотя свидетельства об одомашнивании последнего остаются под вопросом [Rhode et. al., 2007b. P. 609]. В статье, посвященной доместикации яка, авторы специально отмечают отсутствие на рассматриваемых памятниках останков этого животного [Rhode et al., 2007a. P. 220]. О неразвитости животноводства свидетельствуют и данные изучения палеодиеты. Анализ стабильных изотопов в человеческих костях из могильника Цзунжи показал, что население в основном питалось растительной пищей (просом) при сравнительно небольшом количестве протеинов животного происхождения, и при этом значение растительной пищи возрастало по мере развития культуры (от первого периода к третьему) [Цуй Япин и др., 2006/2007; Dong Yu et al., 2010].

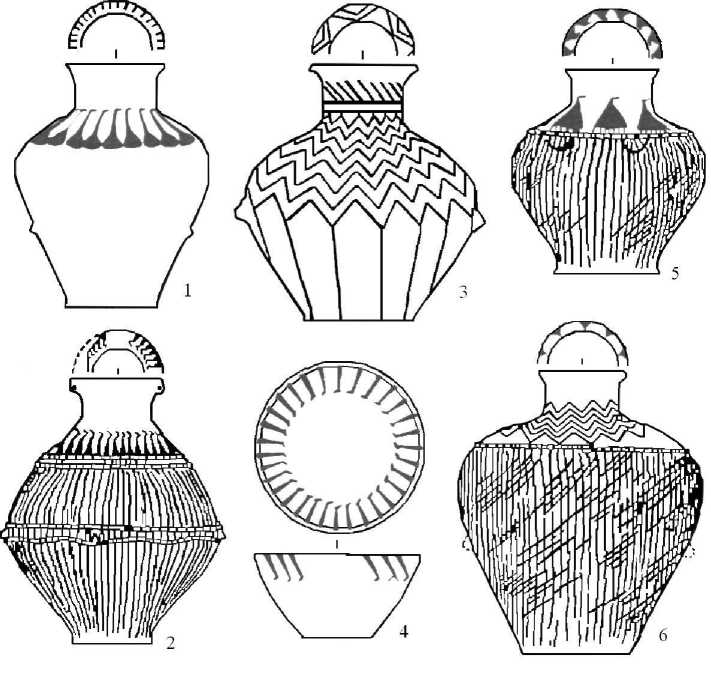

Периодизация была предложена авторами раскопок на основе анализа керамического материала (который, насколько можно судить по публикации, не противоречит стратиграфии и планиграфии могильника). Примечательной особенностью данного памятника является совместное обнаружение сосудов, относимых к разным керамическим традициям, в рамках закрытых погребальных комплексов (рис. 3). На первом этапе вместе с оригинальной керамикой группы С сосуществует керамика мацзяяо , на втором – баньшань , на третьем – встречается только керамика цзунжи . К четвертому этапу отнесена единственная могила с керамикой культуры цицзя . На основе этих наблюдений предложена схема развития и хронология культуры цзунжи . На ранних этапах она находилась в контакте с мацзяяо , затем с баньшань , после чего определенный период развивалась самостоятельно, пока не сменилась культурой цицзя . Единственная цицзяская могила не содержит керамики группы С, но расположена в пределах могильника, поэтому ее дата должна быть близка культуре цзунжи . При этом авторы указывают на определенное сходство между формами сосудов и орнаментации керамики цзунжи и цицзя , что предполагает наличие между ними генетических связей.

Общая датировка охватывает период от мацзяяо до цицзя , что соответствует, по данным Янь Вэньмина, периоду 3 290–2 000 лет до н. э. По материалам раскопок получено семь радиоуглеродных дат, колеблющихся, с учетом калибровки, между 5 685 ± 225 и 4 443 ± 175 лет назад [Чэнь Хунхай, Гэ Санбэнь и др., 1998. С. 19, табл. 1]. Однако по поводу представленной таблицы возникает немало вопросов. Например, две даты из одной могилы различаются на 500 лет, при этом краткие описания находок в этой могиле отличаются друг от друга. Вызывает сомнение и предложенный период существования памятника в 1 600 лет. Надежной можно считать лишь дату, полученную высококвалифицированным коллективом Научно-исследовательского центра технического анализа Института археологии АОН КНР – 4 456 ± 140 лет назад, хорошо коррелирующую с датами по культуре баньшань , керамика которой представлена в датируемой могиле. Используя эту дату в качестве опорной, предлагается до получения новых сведений предварительно датировать культуру цзунжи , исходя из хронологии уже изученных культур: соотнести ранний период цзунжи с поздним мацзязо , а поздний период цзунжи – с ранним цицзя , т. е. не ранее 2 900 (скорее, позднее) 4

Рис. 3 . План могилы М157 и найденные в ней расписные сосуды:

1 – миска; 2 – урна; 3 – ваза; 4 – кувшин ( 1 , 2 , 3 – керамика группы А, 4 – керамика группы С). Приводится по: [Чэнь Хунхай и др., 1998. С. 3]

и примерно до 2 000 гг. до н. э. С учетом того, что ранние этапы цицзя могут датироваться до 2060 гг. до н. э. (и даже ранее) 5 , наиболее приемлемой датой для культуры цзунжи представляется период XXVI–XXI вв. до н. э.

Соответственно вызывает возражение принятое среди большинства китайских археологов (включая авторов раскопок) отнесение культуры цзунжи к эпохе неолита, даже несмотря на найденные бронзовые украшения. Сказывается определенная инертность историографии, которую необходимо преодолевать 6 . По всем признакам рассматриваемая культура относится к раннему периоду бронзового века.

Одной из отличительных черт могильника Цзунжи являются захоронения в каменных ящиках. Ранее сочетание каменных ящиков с баньшаньской керамикой и микролитами было обнаружено на памятнике Чжанцзятай в Центральной Ганьсу [Хань Цзишоу, 1976]. В отечественной историографии впервые на эти черты обратил внимание А. В. Варенов, который указал и на возможный источник их происхождения – «зона микролитических культур степей и полупустынь» к северу от Хуанхэ [Варенов, 1977. С. 68].

Из числа наиболее эффектных находок следует особо выделить миску из могилы М157, на которой по внутреннему краю венчика изображены фигуры людей, взявшихся за руки (см. рис. 1, 5). Сходная по форме и рисунку миска с изображением «хоровода» по внутреннему краю найдена в 1973 г. в автономном уезде Датун, к северу от котловины Гунхэ. Поскольку могила была разрушена перекрывавшим ее ханьским захоронением, то помимо довольно представительного набора мацзяяоской расписной керамики обнаружены только украшения из раковин и обожженные человеческие кости (возможное свидетельство обряда кремации). Раскопанные там же кости яка и копыта коров, очевидно, происходят из других, более поздних слоев [Расписная миска…, 1978. С. 48]. Описывая изображение на миске, китайские исследователи целомудренно не заметили эрегированные фаллосы у танцоров. Более того, в специальной статье, посвященной интерпретации сюжета, данная деталь была интерпретирована как… хвосты, которые прикрепляли к костюму участники охотничьей пляски, подражая животным [Цзинь Вэйно, 1978. С. 51]. Не замечать подчеркнуто эротического характера сцены можно было лишь в условиях жестокого запрета на подобную тематику в КНР 1970-х гг.

Миска из Цзунжи представляется парной к первой. На ней изображен хоровод, состоящий из женщин, на что указывают подчеркнуто округлые бедра и ягодицы (выделенный овал ниже пояса) 7. В обширной подборке аналогий по различным хороводам, предпринятой Тан Хуйшэном [2003. С. 39–93], есть сведения и о распространении подобных ритуальных танцев у тибетцев. В этнографии многих народов известны подобные танцы, исполнявшиеся по поводу календарных праздников и связанные с сексуальной жизнью сообщества (см., например: [Никольская, 2010]). Поэтому данная находка не только доказывает распространение «купальских» обрядов в эпоху ранней бронзы, но и фиксирует устойчивые контакты населения котловины Гунхэ (несмотря на всю ее изолированность) с культурами сопредельных районов.

Особого внимания заслуживает использование «огненного погребения» носителями культуры цзунжи . Его детально исследовал Ли Цзиньшань [2002], который привлек для интерпретации находок как письменные, так и этнографические материалы. О распространении такого обряда у племен ди-цян (и их потомков дансянов ), проживавших в верховьях Хуанхэ, говорится во многих исторических и философских сочинениях древности и средневековья. Наиболее ранним свидетельством, которое затем неоднократно повторялось, можно считать фрагмент из сочинения «Мо-цзы» (глава «За экономию при погребениях»), в которой описывается, как в цянском владении Ицзюй родственники, собрав хворост, сжигали покойного; поднявшийся вверх дым назывался «восхождением». Однако обряд, выявленный в Цзунжи по стратиграфическим данным, предполагал первоначальную ингумацию с использованием деревянного гроба и установлением памятного знака из камней над могилой. По прошествии определенного периода (нескольких лет?) могилу разрывали и проводили в ней кремацию костей и деревянных конструкций, после чего яму вновь засыпали. Такое двухступенчатое захоронение зафиксировано этнографами у народов монба , наси , шэ . Ли Цзиньшань выдвигает интересную гипотезу о том, что две ступени погребения связаны с представлениями о двух сущностях (душах) человека: телесной, которую надо было предать земле, и собственно духовной, которой надлежало отправиться на небо. В обобщенном виде эта идея изложена в «Ли цзи», где говорится о душе хунь , возвращавшейся на небо, и душе по , возвращавшейся в землю. Однако в культуре цзунжи такой обряд применялся лишь для небольшой группы людей, очевидно, обладавших какими-то особыми качествами (возможно, шаманов). Только их души были достойны вознестись на небеса, откуда они могли участвовать в жизни своих соплеменников.

Данная черта погребального обряда существенно подкрепляет гипотезу о протоцянском характере культуры цзунжи , высказанную китайскими авторами на основе общих историкогеографических предположений. Заслуживает внимания также соображение Чжан Яша [2006. С. 315–318] о возможной связи изображений свастики и птиц на керамике из Цзунжи с петроглифами Западного Тибета. Это может стать одним из свидетельств маршрутов постепенного передвижения цянских племен с севера на юг и освоения ими Тибетского нагорья.

l^}^)S , М^^ , $НЙо i^i£^ 0 ш^Й^^Ь^^ // <Ао 1985О №7о ( Чэнь Хунхай, Гэ Санбэнь, Ли Голинь. Предварительное обсуждение культурных характеристик памятника Цзунжи // Каогу. 1998. № 5. С. 15–26).

Г^0Яо ^ЖЙ^^Ь // ФЭЛ^#±^ : ^^ : 2)®о ^ЬЖ : ФВЛ^^±^Ж№й

1998О ( Янь Вэньмин. Культура мацзяяо // Большая китайская энциклопедия: Археология: 2-е изд. Пекин: Чжунго дабайкэ цюаньшу чубаньшэ, 1998. С. 301–305).

Материал поступил в редколлегию 05.04.2010

Sergej A. Komissarov, Pavel V. Martynov

ZONGRI CULTURE IN THE SOUTH-EASTERN PART OF QINGHAI (Preliminary Report)