Культура и пространство: географические образы в позиционировании территориальных брендов (на примере юга России и Швейцарии)

Автор: Вирт Юлия Валерьевна, Бабич Ирина Леонидовна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: На перекрестках культур

Статья в выпуске: 2 (18), 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - на основе российского и швейцарского опыта рассмотреть роль культурных ценностей в процессе позиционирования территориальных брендов. Для уяснения наиболее проблемных аспектов преобразования реалий географического пространства в сознании людей авторы проанализировали интервью с российскими информаторами и тексты туристических сайтов (329 российских и 60 швейцарских веб-сайтов). При сравнении практик брендирования на Северном Кавказе (Адыгея) и в Швейцарии (кантон Невшатель) установлено, что интересы и предпочтения инокультурной публики учитываются мало. Несовпадение с ожиданиями туристов или даже со сформировавшимся образом территории в иноязычном сознании создает определенные препятствия - не позволяет тем или иным территориальным брендам стать привлекательными для туристов иноязычных или проживающих вне репрезентируемой территории.

Северный кавказ, адыгея, швейцария, невшатель, гуманитарная география, позиционирование территориальных брендов на сайтах турагентств, анализ туристских предпочтений

Короткий адрес: https://sciup.org/170174981

IDR: 170174981 | УДК: [008+913]:339.138(470-13+494)

Текст научной статьи Культура и пространство: географические образы в позиционировании территориальных брендов (на примере юга России и Швейцарии)

Цель предлагаемой статьи — на основе российского и швейцарского опыта формирования понятий и методов культурной географии рассмотреть роль культурных ценностей в процессе позиционирования территориальных брендов, привлекая в качестве источников исследования интервью с российскими информаторами, тексты российских и швейцарских веб-сайтов (см.: [4], [17]).

Территориальные бренды возникают из сочетания культурных ценностей и географических образов, исследуемых в рамках гуманитарной географии. Хотя данное научное направление появилось в начале ХХ в., начало изучению образов территорий положено Аристотелем, И. Кантом, А. Гумбольдтом. История становления гуманитарной географии освещена в статье Д. Н. Замятина «Методологические и теоретические проблемы изучения взаимодействия культуры и пространства» [9] и в других работах 2010-х гг. Двумя ключевыми сферами этого междисциплинарного научного направления, изучающего способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, выступают имажинальная география (география образов) [9] и когнитивная география (изучение пространственных представлений, механизмов их формирования и использования в различных аспектах человеческой деятельности) [11]. В академической среде соответствующие проблемы разрабатывают Институт географии, Институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, Институт этнологии и антропологии РАН, Институт русского языка, Институт языкознания (работы Д. Н. Замятина, Н. Ю. Замятиной, В. А. Колосова, О. А. Лав-реновой, С. В. Рогачева, А. С. Тикова, И. И. Митина). Большинство специалистов сходятся в том, что в России до сих пор плохо изучены конкретные географические образы и региональная идентичность, теория и методология необходимых для этого исследований находятся на стадии разработки [21, с. 20–40].

Поскольку в территориальных (географических) образах отражаются как реалии географического пространства, так и его преобразования в сознании людей (понятия о нем, представления, аналогии), следует учитывать обе эти составляющие [10]. Географические образы тесно связаны с понятием культурного ландшафта — природно-культурного территориального комплекса, освоенного человеческим сообществом [13]. Модель культурного ландшафта складывается из следующих компонентов: духовная культура, местное сообщество, селения (поселения), природный ландшафт, местное хозяйство, местная языковая система [12] .

Вполне логично использовать уже имеющиеся территориальные образы с целью повышения эффективности региональной политики, городского планирования, соци- альных преобразований. «Представления об окружающем географическом пространстве составляют информационную базу для принятия управленческих решений»,— подчеркивает В. В. Чихичин [22]. Немаловажно и то, что инвестиционная, туристическая, миграционная привлекательность регионов и городов зависит и от того, какими они предстают в сознании потенциальных инвесторов, туристов, мигрантов.

В современной России интерес к формированию культурно-географических брендов растет: наличие у региона бренда способствует значительному росту внутреннего и внешнего туризма. Формируются образы как России в целом, так и отдельных российских регионов. Наиболее популярными при этом являются: имперский образ России, образ фронтирной империи, «Россия как Европа», «Россия — Евразия». Многие бренды России опираются на так называемые окраинные образы. Подобный подход во многом воспроизводит типичную имперскую стратегию, которая реализовывалась и прежде: во времена А. С. Пушкина — «от финских хладных скал до пламенной Колхиды»; в СССР — «с южных гор до северных морей».

В целом имидж России (целенаправленно сформированный образ, выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы) по типу может быть объективный, субъективный и моделируемый.

На образ России влияют следующие факторы:

-

1. Геополитическое расположение России между Востоком и Западом;

-

2. Преобладание до ХХ в. аграрной составляющей в экономике;

-

3. Цивилизационно неоднородное общество — исторически сложившийся конгломерат народов, относящихся к разным типам жизнедеятельности;

-

4. Православие как фундамент духовности русского народа;

-

5. Важнейшие исторические этапы становления российского государства;

-

6. Особенности климата и разнообразие климатических зон;

-

7. Суровая красота российской природы;

-

8. Распространенная идея — «Умом Россию не понять».

Ключевыми российскими макрорегионами считаются Дальний Восток, Сибирь, Юг России, Урал, Поволжье, Центр, Нечерноземье, Европейский Север. В региональном плане выделяются особое позиционирование Москвы, Сибирско-дальневосточного автоно-мизма, Калининградского региона, Южного Предкавказского региона (Кубань и Дон), Архангельской области.

Назовем основные географические образы, с которыми ассоциируются российские регионы: Прибайкайлье — «база»; Калининградская область — «витрина»; Алтай — «житница»; Челябинская область — «кузнец и добытчик»; Тверская область — «душа России»; Волгоградская область — «ворота, форпост»; Владимирская область — «древняя и вечная земля» [11]. По мнению Н. Ю. Замятиной, на микроуровне Россия довольно бедна внутренними образами . Обычно говорят про исторические образы Владимира, Новгорода, про купеческий Нижний Новгород, промышленный работящий Урал, о кругомосковских городах (Калуга, Тула, Рязань). Городом с наиболее разработанным географическим образом на российском пространстве может быть назван Санкт-Петербург — «город Петра Великого» [10].

Как нам представляется, в целом географо-культурное районирование в Российской Федерации можно представить так: Центральная Россия (ЦФО), Северо-Запад (Ленинградская область, Санкт-Петербург, Псковская и Новгородская области, Калининградская область), Русский Север (Архангельская, Мурманская и Вологодская области, республика Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ), Юг России (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, республики Северного Кавказа, Калмыкия), Поволжье (Волго-Вятский район, республики Чувашия, Мордовия, Татарстан), Урал (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская области, Удмуртия и Башкортостан), Сибирь (Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская, Читинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненец- кий, Таймырский, Бурятский и Эвенкийский округа, республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакассия), Дальний Восток (Республика Саха, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Камчатская области, Еврейская автономная область, Корякский и Чукотский автономные округа).

Изучение географических образов русского народа стало отдельной проблемой гуманитарной географии. Р. Ф. Туровский подчеркивает, что в России нет русских географических образов и русского национального самосознания; со времен СССР в школе учеников приучали воспринимать страну как сеть экономических районов [20] . Между тем, у русских есть региональное самосознание, которое идентифицируется с тем или иным регионом. Региональный патриотизм существует и развивается, но в его основе нет уникального регионального самосознания с глубокими культурно-историческими корнями. У русских в региональной идентичности преобладает административное начало. Поскольку при укреплении вертикали власти проводится линия на сознательное уничтожение региональных партий как явления, политической составляющей также нет.

Географические образы российских регионов постепенно становятся действенным ресурсом социально-экономического развития и фактором региональной безопасности, набирают силу и идеи моделирования необходимых для России географических образов.

В современной России географический образ территории во многом трансформирован в географо-политический: российские власти разрабатывают проекты, связанные с «безопасностью и противодействием терроризму», в рамках которых идет «формирование в новом поколении пророссийской стратегии национальной безопасности», в результате чего, применительно ко всей России, разрабатывается образная национальная стратегия. И если пока в России таковой нет, подобная стратегия уже давно начала формироваться в других странах. У нас тоже складывается понимание того, что путем моделирования географических образов можно влиять на такие факторы развития территории страны, как маркетинг территории, разработка конкретной имиджевой политики для каждого конкретного города или региона, имидж территории (внешний образ, привлекательный для потребителей товаров и услуг). В связи с этим центральные и региональные субъекты власти проявляют заботу о формировании имиджа территории, о «продвижении территории» через образы и имидж [9].

Образное пространство оказывает ключевое влияние на формирование идентичности. С 1990–2000-х гг. в России формирование регионального самосознания вписано в контекст двух тенденций: складывается российская общегражданская идентичность, происходит регионализация общественного сознания (как реакция на кризис общенациональной идентичности, возникшей в результате распада СССР). Региональная идентичность — осуществляемое индивидами и компактными территориальными группами соотнесение себя и своих социальных интересов с определенной местностью как частью определенного государства — складывается при формировании региональных сообществ [19]. Некоторые общие черты (сходство форм и стереотипов социального поведения, ценностей, элементов бытовой культуры) передаются от одних индивидов (общностей, групп населения) к другим. Для региональной идентичности принципиально значимо наличие определенной местности (обычно имеющей конкретное название), связь с которой является объединяющим началом для индивидов.

Географические образы в позиционировании территориальных брендов Адыгеи. В России региональная идентичность часто формальна и не имеет значимой культурной составляющей; иногда уникальность региональной идентичности преувеличивают, мифологизируют, специально культивируют для проведения культурной границы между жителями разных территорий. Возникают заинтересованные группы, целенаправленно продвигающие региональную идентичность и занимающиеся ее популяризацией — властные элиты и иные политические сообщества, стремящиеся основать на региональной идентичности собственную легитимность [20].

В целом возможны три основных сценария развития региональной идентичности: привязка к субэтническим группам; привязка к крупным физико-географическим ареалам; привязка к административным единицам [19]. Вопрос о их правильном сочетании актуален применительно к Северному Кавказу, где он связан с особенностями включения региона в состав Российской империи. Нужен позитивный сценарий, направленный на формирование определенного географического образа кавказской территории.

Формирование культурных брендов на Северном Кавказе имеет ряд особенностей, с учетом которых должно осуществляться моделирование географических образов. Что можно использовать? Основы развития региональной идентичности — это привязка к крупным географическим реалиям, например, к образу гор, привязка к культурно-национальным группам с их культурными брендами (гастрономия, термальные бани, исторические объекты, национальные промыслы и традиции народов Северного Кавказа).

Отметим, что, во-первых, часто на Северном Кавказе культурные ценности трансформируются в историко-культурные, характер которых, к сожалению, не свободен от противоречивых политических акцентов, в силу чего российские власти предпочитают не заострять на этом внимание. Во-вторых, культурные бренды во многом формируются на основе географических образов их особенностей в каждой из республик Северного Кавказа. Между тем, использование географических образов в современном процессе формирования культурных брендов на Северном Кавказе тоже имеет ряд специфических черт. Постепенно, со времени Кавказской войны, жизнь в горах перестала ставиться во главу угла. Горцы остались без гор; горы остались без горцев. Одной из ключевых причин было выселение на равнину (добровольное — в случае с балкарцами или принудительное — в случае с западными адыгами).

Чтобы территориальные объекты, в частности, горы Северного Кавказа вновь стали культурным брендом, их образ должен отражаться в поведении и сознании людей, следовательно — должны формироваться со- временные представления народов Северного Кавказа о горах. На примере Адыгеи мы видим, что для самих адыгейцев в настоящее время горы не являются большой ценностью: жители равнинных селений редко бывают в горах, для их сознания и повседневной жизни, идентичности горы как «местный ландшафт» важной роли не играют.

Как нам представляется, развивать культурные и географические образы можно лишь в том случае, когда население этими образами пользуется, живет среди них, передает соответствующую ментальность молодому поколению. В современных республиках это понимают: в 2010 г. университеты Северного Кавказа стали разрабатывать для своих студентов курс «Географический образ территории и региональная безопасность», призванный сформировать у нового поколения определенные образы территории Кавказа.

Проанализировав официальные сайты республик Северного Кавказа, сотрудники ИЭА РАН В. К. Малькова, В. А. Тишков пришли к выводу, что при формировании культурных брендов республик сделан акцент на историчность и этническую самобытность — концепции этно-исторического прошлого (с историческими обидами на Россию [15], которые не совпадают с российскими концепциями, а потому и не поддерживаются в целом в России). Упоминание об историко-культурных ценностях всегда связано с горами и национальной культурой [16].

Применительно к Северному Кавказу географические образы довольно легко переходят в географическо-политические. Соответственно, развитие географических образов и их моделирование имеет ряд сложностей, связанных с тем, как складывались исторические обстоятельства на протяжение более 200 лет. Из-за наличия негативных коннотаций в представлениях об этих обстоятельствах, продвижение имперского образа России не совсем пригодно: оно напоминает о Кавказской войне, события которой не всегда явлены в позитивном ключе. Историческая память не служит прочной опорой объединения, поскольку трактовка событий русско-казачьим населением и народами Северного Кавказа не одинакова, более того, оценка исторических событий не совпадает и у представителей разных народов Северного Кавказа.

Среди коренных народов — адыгов, осетин сформировался специфический географический образ территории. «Моя страна Черкесия, — скажет современный адыг — от моря (Черного) до моря (Каспийского)». Одновременно с этим, довольно быстро развивается географический образ Северного Кавказа как исконно русских земель: потомки казаков — жители Черноморского побережья, которое отошло к России в ходе Русско-Кавказской войны, скажет, что это русская земля. Для информационной среды Сочинской Олимпиады-2014 были характерны такие слоганы, как, например, на плакате в санатории «Не-буг»: «От Инала до Шепси — лучше нет места на Руси» (упоминаемые названия бухты Инал и залива Шепси имеют адыгское происхождение, поскольку в прежние времена на данной территории проживали адыги) [1], [2].

Важная особенность Северного Кавказа заключена в отсутствии территориальной (республиканской) идентичности и связанных с этим культурно-географических образов. На Северном Кавказе не прижилось представление о нем как о совокупности административных регионов. Республики Северного Кавказа — крайне искусственные образования, советский период не изменил географические образы народов, населяющих Северный Кавказ. До сих пор сохраняются дореволюционные, вернее сказать, доим-перские географические образы территорий: представления формируются по народам и их территориям — Черкесия, Балкария, Карачай, Алания, Чечня… Даже место проживания западных адыгов — Адыгея — не используется как географический образ территории.

На какой основе и можно формировать туристическую привлекательность Северного Кавказа? Приведем примеры стихийного формирования культурно-национальных брендов: в поселке Лазаревское (г. Сочи Краснодарского края) последние 10–15 лет активизировалось развитие этнического туризма. Адыгейцы аулов, расположенных вблизи побережья, стали организовывать так называемые вечорки (в основу положен образ кав- казского гостеприимства, этническая музыка, национальная кухня), имеющие большую популярность. Курортники с удовольствием посещают такие мероприятия. Другой пример позитивного использования национальных брендов — адыгейский сыр, снискавший известность во всей России.

Для дальнейшего уяснения проблемы обратимся к опыту Швейцарской конфедерации: как разрабатывается и позиционируется образ Швейцарии за рубежом?

Основные компоненты позиционирования территориальных брендов кантона Невшатель. Саймон Анхольт определяет все города как бренды, потому что они создают определенный образ в восприятии людей [23]. Вопрос о географических образах, используемых в позиционировании Невшателя, имеет несколько составляющих, поскольку этот франкоязычный швейцарский кантон разделен на две части: «нижнюю» (старинный город Невшатель, одноименное озеро, виноградники, деревни средневекового периода) и «верхнюю» (индустриальный центр Ла Шо-де-Фон с высокоразвитой часовой промышленностью, памятниками в стиле модерн, зданиями Ле Корбюзье — архитектора, родившегося в этом городе). Кантон Невшатель также славится природными ландшафтами (естественная скальная арена Крё-дю-Ван).

Как работают отдельные регионы Швейцарии над своим имиджем, предлагая собственные территориальные бренды, можно видеть на примере анализа русскоязычных туристических сайтов [5]. В целом для выявления механизмов позиционирования территориального бренда было проанализировано 329 российских и 60 швейцарских веб-сайтов, представляющих различные швейцарские территории [4].

Учитывая, что лингвистический анализ формирования образа региона не имеет общепринятого алгоритма и критериев оценки, мы в нашем проекте опирались на семио-син-кретический подход М. Можер [26], совмещающий семиологию индексов (А.-М. Удебин) и нарративную семиотику (А. Греймас), и применили семиотический квадрат Греймаса для выявления элементарной структуры значе- ния [25]. Этот метод активно используется для анализа воздействия рекламы на поведение потребителей. Швейцарский маркетолог Ж.-М. Флок выделил четыре группы ценностей: символическую, гедонистическую, практическую и критическую [24]. В позиционировании территориальных брендов символический аспект связан с репрезентацией территории как мечты, сказки, представлением о ней с точки зрения прошлого и/или будущего (символы, которые присущи русской и/или швейцарской культуре). Гедонистический аспект — представления, которые влияют на наши эмоции (эстетические переживания). Практический аспект связан с качеством и наглядностью получаемой фактической информации (исторической, экономической, культурной). Критический аспект формируется такой совокупностью факторов, как мобильность, доступность, цена туристических услуг.

При сравнении содержания российских и швейцарских веб-сайтов мы обнаружили, что символическое значение в русских и переведенных швейцарских источниках представлено неоднозначно.

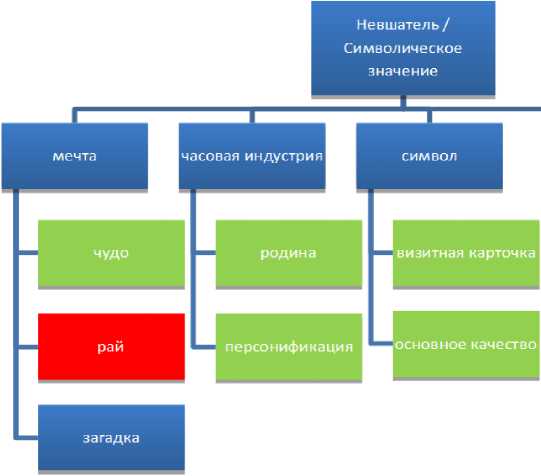

Используем цветовой код в схеме выделенных нами символических значений

(Рис. 1) для выявления различий в репрезентации территории.

Фрагменты схемы, отмеченные зеленым цветом, используются как в русских, так и в швейцарских переведенных текстах: например, разделы часовая индустрия и символы . Большинство из этих значений выражено посредством метафоры. В когнитивно-коммуникативном аспекте метафорам в рекламном туристическом дискурсе присущи функции концептуализации и категоризации. В прагматическом аспекте — функция персонификации и аттрактивная (функция положительного информирования). Персонификация актуализирует такое свойство метафоры, как перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы и явления, создающее образность и придающее красоту высказыванию, служит способом выражения мифологического мышления [18].

Интересен тот факт, что достаточно редкие примеры персонификации, используемые в русских и швейцарских текстах, относятся именно к разделу часовая индустрия : Свидетели целой промышленной эпохи (Ла Шо-де-Фон и Ле Локль); Ла Шо-де-Фон — крупный производитель швейцарских часов; кантон Невшатель — сердце часового и ювелирно-

Рис. 1. Символическое значение

го мастерства в Швейцарии. С конца XVII в. и по настоящее время часовая индустрия является не только основным экономическим направлением, но и важным историческим и культурным наследием региона, не просто имеет практическую ценность, но является ценностной составляющей бренда региона.

Еще одна метафора, применимая к часовой индустрии, — символ колыбели: колыбель швейцарского часового искусства; Ле Локль — место, где родилась швейцарская часовая промышленность, а Ла Шо-де-Фон — ее колыбель. В данный момент именно это символическое значение легло в основу создаваемого бренда «Невшатель — в сердце времени», ориентированного на местных и иностранных туристов.

Поле семантики основное качество включает в себя особые признаки, присущие территории. Для этого в анализируемых текстах используется такой прием, как перифраз: города-заводы (Ла Шо-де-Фон и Ле Локль), швейцарская Сибирь (Бревин); город-музей под открытым небом (Ла Шо-де-Фон), Валь-де-Травер «долина самогона»), а также метафора «визитной карточки» ( асфальтовые шахты и горный амфитеатр Крё дю Ван, равно как и игристые вина, паровозы и высокоскоростные поезда TGV, являются визитной карточкой коммуны Валь-де-Тра-вер; Праздник сбора винограда, ставший визитной карточкой страны ) .

Раздел атмосфера / университетская включает в себя характеристики города Невшателя как студенческого, университетского города, что встречается и в русских, и в швейцарских источниках. Действительно, наличие классического университета и Высшей школы Арк в городе с 33 тысячами жителей является необычным для Швейцарии. Большое количество студентов накладывает определенный отпечаток на атмосферу и динамику развития города.

В раздел атмосфера мы отнесли такие характеристики региона, как древний, старый, старинный, cредневековый, исторический и даже легендарный (Валь-де-Травер). Представляется, что тысячелетняя история очень важна для привлечения в регион туристов.

Еще одно семантическое поле, объединяющее русские и швейцарские тексты,— мечта / чудо. В туристическом дискурсе метафора «чудо» по значению часто эквивалентна «диву» — чему-то непривычному, неожиданному, вызывающему удивление, которое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы: прекрасный вид на это чудо природы (ущелье Ароз).

Красным цветом маркированы фрагменты схемы, соответствующие значениям, обнаруженным только в переводной (швейцарской) части корпуса текстов. Поле мечта / рай в данном случае касается представлений о горах и явлено такими сочетаниями, как райское место для горных козлов, сурков, оленей, хищных птиц, а также для всех любителей природы (Крё-дю-Ван); Ля Вю-дез-Альп предлагает умиротворяющий райский пейзаж, расстилающийся до горизонта . В русском языке концепт «рай» — это образ, который может быть представлен как тропический остров с красивой природой и удобствами цивилизации — курортами, гостиницами, архитектурными достопримечательностями. Ценностный компонент концепта связан, в первую очередь, с выражением положительной оценки по отношению к условиям отдыха: удобству, комфортабельности, спокойствию. В швейцарских текстах метафора «рай» используется применимо к горным пейзажам, что не находит отклика в русских источниках.

Еще один пример, найденный исключительно в швейцарских текстах: «простота и совершенство» — этот лозунг мог бы стать девизом города (Le Locle) . В данном случае «простота» является одной из составляющих «совершенства» и служит формированию образа города: относится к особенностям городской застройки, которая была ориентирована на нужды часовой индустрии. Именно благодаря особой планировке города, Ле Локль получил статус культурного наследия Юнеско. Этот пример подчеркивает территориальную особенность и выводит ее на первый план.

Синим цветом маркированы оценки, присущие только русской части корпуса текстов. Так, связь семантики атмосфера с семантикой французская применительно к городу Невшатель ( самый «французский» город

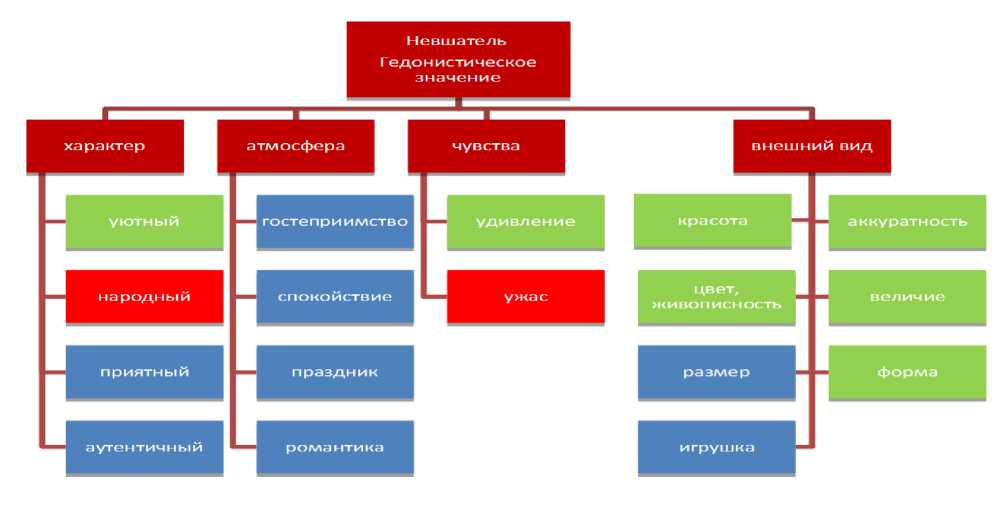

Рис. 2. Гедонистический аспект

страны, почувствуйте французскую атмосферу ) тесно связана с существующими в русской культуре представлениями о Франции. Благодаря давним историческим и культурным связям между странами Франция пользуется отличной репутацией и огромной популярностью в России. Для россиян французская культура символизирует культуру с большой буквы, олицетворяет своего рода культурную и художественную «Мекку». Все французское в русском понимании связано с аристократической и художественной изысканностью. Отсюда и наблюдаемый в текстах туристических сайтов перенос этого положительного восприятия на Невшатель, который до 1707 г. принадлежал Орлеану-Лонгвилю и сохранил следы французской культуры в местном диалекте, традициях и обычаях.

Невшатель также таинственен и загадочен (поле семантики мечта / тайна ). Подобная оппозиция пробуждает эмоции: интерес, любопытство, любознательность, стимулирует действия по получению информации [3, с. 95], предлагает туристам стать непосредственными участниками процесса разгадки (раскрытия) тайны этого города.

В целом, недостаточной развитостью символического аспекта текстов, посвященных кантону Невшатель, наш взгляд, можно объяснить слабое представление данной территории в русскоязычном пространстве.

На Рис. 2 показан состав семантики, определяющей гедонистический аспект представлений. Результаты нашего исследования показали, что оригинальные русские тексты широко используют этот языковой ресурс, в то время как переведенные швейцарские сайты обращаются к нему гораздо реже. В целом это подтвердило правомерность утверждения российского философа языка В. В. Колесова о том, что в русском менталитете качество имеет приоритет над количеством и этот факт выражается в языке через богатую и сложную систему прилагательных [14].

«Красота важнее пользы, поскольку польза — один из компонентов красоты» [14, с. 59]. Согласно В. В. Колесову, качество является основной характеристикой реального мира и превалирует над количеством: для русской языковой картины мира характерна синонимия значений хороший и красивый. И это не только эстетическая, но и моральная характеристика ( лучше — оценка, а не характеристика).

Сферу семантики внешний вид / красота составили прилагательные: элегантный, потрясающий, красивый, великолепный. Лишь прилагательное великолепный употребляется как в швейцарских, так и в русских текстах. В семантическом поле живописность русские используют многочисленные характеристики: сияющий, ясный, солнечный, теплый, живописный, в то время как швейцарцы — единственное прилагательное живописный.

Семантический компонент игрушка объединяет описания Невшателя, соотнесенные с цитатой из Александра Дюма-отца , который сравнивал внешний вид города с «огромной игрушкой, вырезанной из куска сливочного масла», которые часто встречаются на российских сайтах и полностью отсутствует в переводных швейцарских. И в этом проявляется значимость французской культуры и литературы в русской культуре.

Поле семантики размер представлено только в русских источниках. Надо подчеркнуть, что размер, большой или маленький (с градацией системы степеней прилагательного), как важная качественная характеристика в русском языке, включает в себя не только физическое измерение, которое решающей значимости не имеет (меньший может быть более привлекательным, чем больший), но и символические аспекты, такие, как уважение, сила, симпатия .

В разделе атмосфера мы сгруппировали текстовые примеры, относящиеся не к символическому значению, а, скорее, к эмоциональному восприятию территории. Например, русские источники подчеркивают важность концепта гостеприимство ( гостеприимство и оригинальная местная кухня, приятная гостеприимная атмосфера ), который специфичен для русскоязычного сознания и является базовым для русской культуры [6]. Он напрямую связан с понятиями доброжелательность, радушие, душевность , что, несомненно, повышает привлекательность образа территории.

Поле атмосфера / праздник позволяет проследить важность коннотаций праздника для увеличения туристической притягательности города: Кафе, бары, уличные стойки и музыкальные группы оживляют старый город и делают жизнь веселее и праздничнее; Неповторимая праздничная атмосфера; Обжорство в неописуемых масштабах, веселье и упоение!(Невшатель). Понятие «праздник» вызывает у носителей русского языка такие ассоциации, как ‘развлечение’, ‘настроение’, ‘застолье’, ‘безделье’, ‘радостное чувство’, ‘источник радости’ [20].

Рис. 3. Критический аспект

Использования данного концепта позволяет подчеркнуть смену регистра: отключение от повседневной рутинной жизни с ее проблемами и погружение в среду, полную положительных эмоций.

Критический аспект (Рис. 3) составляют понятия, связанные с идеей конкурентного преимущества. Тут следует обратить внимание на то, что очень важна доступность территории: недалеко от Женевы, Невшатель находится всего в 1 часе 20 минутах езды от аэропорта Женевы (в русских текстах это понимается, как расстояние небольшое).

Практическое значение — область наибольшего смыслового наполнения, причем заметна разница между российскими и швейцарскими сайтами в ранжировании информации. Во-первых, в русских текстах на первый план выдвинуты исторические факты и даты, культурные события. Даже этимология географических названий имеет большое значение в анализируемых непереводных текстах. Отсутствие этого аспекта на швейцарских сайтах снижает значимость передаваемой информации для российского туриста. Во-вторых, на российских сайтах придают огромное значение прецедентным именам. Наше исследование позволило отметить, что ценность культурных и исторических связей между Швейцарией и Россией слабо отмечена на швейцарских сайтах, в отличие от российских, где этому уделяется особое внимание.

Проведенный анализ аспектов репрезентации территории выявил существование многочисленных различий между текстами оригинальными русскими и швейцарскими, переведенными на русский язык. Эти различия можно объяснить актуальностью используемых языковых концептов для русскоязычной картины мира, а также установкой дифференцируемых рейтингов информации. Универсальность наиболее общих категорий наталкивается на весьма существенную вариативность нюансов, заключенных в концептах, сформированных различными национальными культурами. Так, швейцарские сайты не включают концепт «француз- ский» в состав территориальных брендов, поскольку данный концепт в Швейцарии наряду с положительными включает в себя отрицательные коннотации ‘забастовка’, ‘неорганизованность’, ‘баррикады’, ‘безработица’. Между тем, коммуникация, учитывающая национальную специфику данного концепта в русскоязычной картине мира, только бы выиграла от использования данной характеристики.

Наибольшими различиями отмечен гедонистический аспект ценностей. Национальная швейцарская специфика предполагает сдержанность в эмоциональных проявлениях вне близкого круга общения, и это накладывает свой отпечаток на использование выразительных средств в туристической коммуникации (недостаточное употребление таких средств как эпитеты, метафоры, превосходная степень прилагательных).

Несходства в представлении критического аспекта объясняются, в первую очередь, различием в определении пары понятий «близко» / «далеко». Если для Швейцарии фраза « Невшатель находится в 1 часе 20 минутах езды от Женевы » означает ‘скорее далеко, чем близко’, то для русской картины мира, со свойственным ей восприятием огромных пространств, эта фраза означает ‘близко’.

* * *

На приведенных примерах брендинга территорий и из сравнения опыта соответствующей практики на Северном Кавказе и в кантоне Невшатель (Швейцария) видно, что в процессе позиционирования бренда на первый план в веб-коммуникации выходят культурные коды репрезентируемой территории. Интересы и предпочтения инокультурной публики, пока что, к сожалению, учитываются мало. Несовпадение с ожиданиями туристов или даже со сформировавшимся образом территории в иноязычном сознании создает определенные препятствия — не позволяет тем или иным территориальным брендам стать привлекательными для туристов иноязычных или проживающих вне репрезентируемой территории.

Yulia V. WIRTH, Irina L. BABICH

Culture and Space: Geographical Images in the Positioning of Territorial Brands

(On the Example of the South of Russia and Switzerland)

Список литературы Культура и пространство: географические образы в позиционировании территориальных брендов (на примере юга России и Швейцарии)

- Бабич И. Л. Причерноморские шапсуги: проблемы сохранения культуры//Философия, социология, культура. 2006. № 5. С. 107-114.

- Бабич И. Л. Культура шапсугов и проблема сохранения идентичности шапсугов Причерноморья в ХХI в. Сер.: Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М.: Ин-т этнологии и антропологии, 2009. Вып. 213.

- Безрукова В. В. Концепт «тайна»/«mystère» в русской и французской лингвокультурах (на материале произведений В. Крестовского «Петербургские трущобы» и Э. Сю «Парижские тайны»//Ceteris Paribus. 2015. № 4. С. 94-100.

- Вирт Ю. В. Позиционирование швейцарских территорий в русском веб-пространстве: количественный анализ переводных и оригинальных веб-сайтов//Коммуникативные исследования. 2017. № 3. С. 59-69.

- Вирт Ю. В., Харламова М. А. Просторный кантон или просторная квартира: о русскоязычном туристическом сайте Швейцарии//Коммуникативные исследования. 2015. № 4. С. 140-148