Культурная динамика юга России - становление и развитие региональных комплексов (XVII - начало XXI вв.)

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Динамика регионального культурного пространства

Статья в выпуске: 3 (31), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована историческая динамика культуры на Юге России, процесс ее эволюции в различных социотерриториальных общностях макрорегиона от спорадически-очаговых проявлений к устойчивой масштабной практике, со временем институционально и структурно оформившейся в ряд региональных комплексов, располагающих значительными профессиональными кадрами, развитой инфраструктурой, широкой социальной средой распространения и потребления. Анализ основан на результатах исторических, культурологических, искусствоведческих исследований и данных статистики. В процессе формирования данных комплексов выделено несколько этапов, различающихся по уровню развития региональных творческих сообществ и социокультурной инфраструктуры, интенсивности и широте общественной потребности в продуктах культурного процесса. Установлено, что южнороссийские культурные комплексы эволюционировали от провинциализма к самобытному регионализму, позволившему им в ХХ в. занять заметное место в российской социокультурной системе.

Юг России, историческая динамика культуры, региональные культурные комплексы, творческие сообщества, культурная инфраструктура

Короткий адрес: https://sciup.org/170195936

IDR: 170195936 | УДК: 316.73:353.1(470-13)”160/201” | DOI: 10.36343/SB.2022.31.3.003

Текст научной статьи Культурная динамика юга России - становление и развитие региональных комплексов (XVII - начало XXI вв.)

Количество определений понятия «культура», присутствующих в современном гуманитарном знании, исчисляется трехзначным числом. Но объединяющей дефиниции не существует. И культурологи сходятся на том, что такое определение в принципе невозможно, поскольку во многих исследованиях оно носит скорее функциональный характер. В данной статье под культурой понимается комплекс социальных процессов и институтов, связанных со всеми стадиями функционирования ряда сфер духовной жизни, относящихся к «высокой» культуре. Линейка составных компонентов последней варьирует в зависимости от используемого подхода и конкретных критериев отбора, но включает не подлежащее ревизии ядро (произведения литературы, музыки, архитектуры, изобразительного и сценического искусства, интеллектуальной мысли, которые общество считает репрезентативными для своей культуры) [17, c. 91–92].

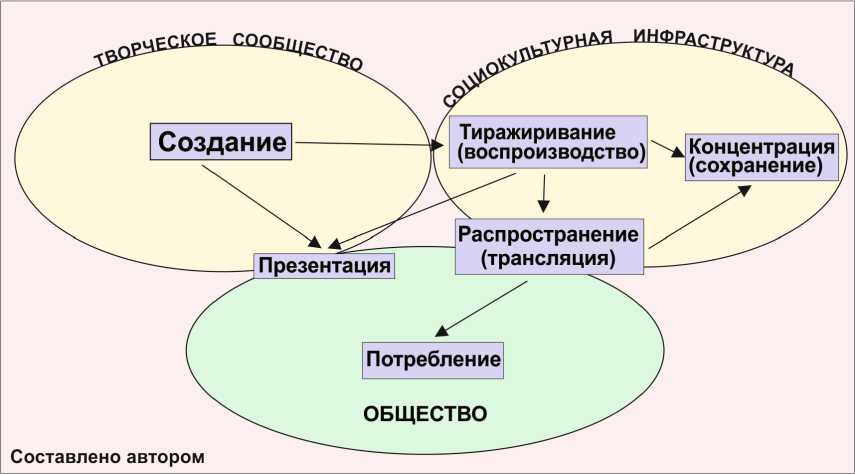

Функционирование культуры предполагает наличие ряда структурных элементов, прежде всего: деятелей культуры (творческое сообщество); инфраструктуру культурного процесса (сеть учреждений и персонал, способствующие деятельности творческого сообщества, ответственные за воспроизводство, сохранение, распространение, потребление культурных ценностей); систему коммуникаций, сложившихся между социальными группами – участниками культурного процесса (создателями, заказчиками, хранителями / собирателями, трансляторами / популяризаторами, потребителями культуры); общественную востребованность культурных продуктов.

При наличии в исследовательской литературе множества версий пространственной делимитации Юга России (далее ЮР) нам представляется наиболее близким к реальности вариант, включающий в состав данного макрорегиона Нижнее Поволжье, Дон, Степное Предкавказье (Кубань, Ставрополье) и Северный Кавказ, то есть территорию двух федеральных округов – Южного и Северо-Кавказского.

Различным аспектам исторического развития и современного функционирования культуры ЮР и отдельных его регионов посвящено значительное число исследований.

Отметим работы О. В. Баевой и Л. А. Штомпель [1], И. И. Горловой [2] [3], А. Г. Данилова [4], А. Н. Еремеевой [5], В. С. Кукушина [6], А. Г. Лазарева [8], В. А. Матецкого [9]. Однако многие пласты данной обширной проблематики нуждаются в дальнейшем изучении, в том числе вопросы исторического становления культуры в различных частях южного макрорегиона. Таким образом, данное исследование, прежде всего, нацелено на выявление основной линии исторической эволюции культуры в ряде крупных социотерриториальных общностей ЮР. Но заметим, что анализ динамики региональных культурных комплексов имеет важное значение и для понимания особенностей сложносоставного процесса формирования единого культурного пространства России в целом.

В качестве источников в работе использовались результаты исследований, выполненных историками, культурологами, градостроителями, искусствоведами, а также статистические материалы, отражающие развитие социокультурной сферы изучаемых южных регионов с конца XIX до начала XXI вв.

Формирование культурных комплексов происходило в непосредственной взаимосвязи с политико-административным и социоэ-кономическим развитием каждой из южных территориальных общностей. Но данное сопряжение не отменяло собственного внутреннего алгоритма развития местного культурного процесса, не позволяющего сводить его эволюцию к социально-экономической или общественно-политической периодизации своего региона.

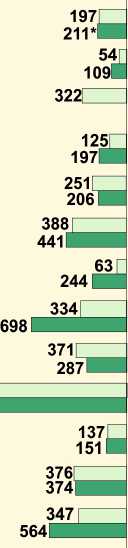

Как представляется, системным показателем, способным лечь в основу периодизации южнороссийских региональных культурных комплексов, является уровень сформиро-ванности (организационной, структурной, кадровой зрелости) социодинамического цикла культуры, под которым понимается развернутая цепочка ее жизнедеятельных стадий, связанных с созданием, тиражированием, распространением, хранением, потреблением, аккумуляцией результатов культурного процесса.

Данная креативно-воспроизводственная цепочка в своем сложившемся виде предполагает существование устойчивой, достаточно многочисленной творческой прослойки

(группы профессиональных деятелей культуры), развитой инфраструктуры, диверсифицированной по направлениям, и глубоко укорененной общественной потребности в продуктах культуры. Наличие всех этих элементов указывает на высокий уровень интеграции культуры в систему социальных институтов регионального социума (рис. 1).

В зависимости

Рис. 1. Социодинамический цикл культурного процесса

Fig. 1. Sociodynamic cycle of the cultural process

от уровня развития данных элементов культурного процесса и общей сформированности его социодинами-ческого цикла в развитии региональных культурных комплексов ЮР обнаруживается несколько крупных этапов, которые могут быть условно обозначены как:

– начальный (спорадически-очаговый);

– организационно-инфраструктурный;

– воспроизводственный;

– социокультурный комплексный;

– трансформационный.

Культурный процесс каждого из южнороссийских регионов проходил данные этапы в своем историческом темпоритме, демонстрируя существенную специфику, обусловленную временем и способом включения его территории в состав Российского государства, характером демографо-хозяйственного освоения, этнокультурными и социально-экономическими особенностями населения, задававшими скорость и особенности его социокультурной модернизации.

Самое существенное значение для социокультурной динамики южных регионов имел уровень развития местной городской системы. Именно города (прежде всего крупные) становились эпицентрами культурной жизни, концентрируя ее профессиональные кадры и инфраструктуру. При этом ликвидировалась территориальная изолированность сельских локальных социумов, ускорялся процесс становления региональной общности. Врастая в свою провинциальную «почву», центры способствовали постепенному росту регионального самосознания, самоопределению местного населения в качестве представителей самобытных социотерриториальных образований.

Можно с полным основанием утверждать, что территориальные сообщества ЮР существенно увеличивали способность к собственному регионогенезу при наличии хотя бы одного крупного центра, способного сыграть для них роль комплексного экономического и социокультурного интегратора.

Вторая половина XVI–XVII века. Историческое становление южного макрорегиона началось с включения Нижнего Поволжья в состав Российского государства в середине XVI в. Уже в первой половине XVII в. в регионе появились крупные центры, прежде всего Астрахань, входившая в это время в десятку крупнейших городов страны (12-15 тыс. жителей) [12, с. 76]. Хотя существенную часть горожан составляло служилое население, стратегическая функция не отменяла активного развития других сфер городской жизни, в том числе культуры. К рубежу XVI–XVII вв. относится масштабное каменное строительство (возводится Кремль и два городских собора). В первой половине XVII в. получает развитие городское ремесло, включая отдельные виды декоративно-прикладного искусства (например, архитектурная майолика). При дворе местного епископа ведется летописание и работают образованные книжники; по образцу Московского патриаршего хора создается профессиональный архиерейский церковно-певческий коллектив [16, с. 45]. Потребности местных храмов и горожан в церковных книгах и иконах удовлетворялись не только за счет привозной продукции, активно работали и городские мастера. Культурная жизнь Царицына (второго нижнеповолжского центра) была не столь интенсивной. Но и здесь в XVII в. имелись свои иконописцы, книжные люди и строители.

Заметим, что отсутствие слоя профессиональных деятелей культуры и специализированной инфраструктуры не исключало спорадических творческих всплесков в отдельных территориальных сообществах ЮР и за пределами Нижнего Поволжья. Наиболее характерным примером является создание в среде донских казаков повестей Азовского цикла, посвященного взятию и обороне Азова (написан в 1630–1680-е гг.). Но устойчивого центра литературной (и в целом культурной) работы на казачьем Дону не возникло. Хотя определенные подвижки, если не в создании, то в распространении культурных продуктов в его пределах уже заметны во второй половине XVII в. Становится больше книг (особенно с увеличением количества староверов в казачьей среде в последней четверти века). С ростом на Дону числа церквей возрастает потребность в разнообразной церковной утвари, удовлетворяемая в основном за счет поставок из Поволжья и центральных районов России.

В целом, устойчивая и достаточно активная культурная жизнь в XVII в. на ЮР была характерна только для Астрахани. Уже в первой половине этого столетия в городе складываются группы образованного населения, ведется разнообразная культурная работа, которая, однако, в самой значительной степени была связана с религией и богослужебным культом, типологически относилась к средневековой русской культуре. В своем основании эта деятельность не опиралась на систему регулярного образования, ответственную за подготовку образованных и просто грамотных людей, способных создать социальную среду, благоприятную для динамичного развития региональной культуры.

Петровские реформы, стремительный поворот российского общества к европейской социокультурной традиции в значительной степени «обнулили» аккумулированный Астраханью культурный потенциал. И в XVIII век не только Дон, но и Нижнее Поволжье вступили, находясь на начальном этапе формирования своих региональных культурных комплексов.

XVIII век. Именно с развитием местной сети учебных заведений в значительной степени была связана активизация социокультурной динамики рассматриваемых территорий в XVIII в. Первые образовательные заведения на ЮР появляются в Астрахани. Еще в начале столетия в городе при миссии римских капуцинов открывается латинская школа (среди ее учеников был В. К. Тредиаковский). Но отсчет регулярного образования на Нижнем Поволжье можно ввести от 1722 г., когда в Астрахани начинаются занятия в цифирной, епархиальной и гарнизонной школах. В последующие десятилетия появляется ряд учебных заведений (выделим открытые в 1770–1780-е гг. главное народное училище и духовную семинарию). В конце XVIII в. с учетом множества малых частных («вольных») школ в Астрахани училось уже около 500 детей и подростков. В 1792 г. малое народное училище открывается во втором центре Нижнего Поволжья (Черный Яр). Царицын (его население в это время немногим превышало тысячу человек) до конца века обходился без государственных школ.

В Донской области первым регулярным учебным заведением стала войсковая латинская семинария, организованная в 1740-е гг. в Черкасске. В 1790 г. здесь же открывается Главное народное училище, рассчитанное на 120 учеников. Для своего времени это было крупное учебное заведение. Но большинство обученного грамоте местного населения, как и раньше, приобретало свои знания дома или в частных «микрошколах», существовавших в ряде станиц [14].

Отметим, что регулярные учебные заведения в данное время являлись не только очагами просвещения, но нередко станови- лись центрами литературной, театральной, музыкальной жизни (школьные театры, хоры, кружки). Другим следствием развития системы образования становится формирование на местах прослойки образованного дворянства, с которым связана разнообразная активизация культурной жизни южнороссийской провинции с 1760–1770-х гг. Но в целом комплексный культрегерский эффект системы образования проявлялся поступательно. На ЮР он стал ощутимым только в самом конце XVIII в. прежде всего в Астрахани и формировавшимся вокруг нее регионе.

К рубежу XIX в. светский культурный комплекс нижнего Поволжья начал переход к организационно - инфраструктурному этапу своего развития (до этого времени слишком фрагментарными оставались заделы в инфраструктуре регионального культурного процесса, минимальной была прослойка профессиональных местных деятелей культуры).

В пределах Донского казачьего региона можно отметить значительную активизацию строительной деятельности в конце XVII – начале XVIII вв. Возводится ряд храмов, в том числе девятиглавый Воскресенский войсковой собор в Черкасске (1706–1719). В стратегически важных точках Подонья создается ряд крепостей. Помимо возведения оборонительных сооружений строительные работы включали внутреннее архитектурное обустройство (дом коменданта, офицерские корпуса, солдатские казармы, пороховые погреба, арсеналы) [8]. Впрочем эта строительная деятельность осуществлялась центральной властью в рамках масштабного проекта по закреплению Северо-Восточного Приазовья в составе России и не имела отношения к самостоятельной культурной активности донского казачьего социума.

Включение последнего в культурный процесс протекало очень медленно на протяжении всего столетия, к концу которого в среде местного дворянства и казацкой верхушки начала укореняться традиция чтения, появились первые книжные и художественные собрания; отдельные представители высшего сословия стали пробовать свои силы в литературе. Музыкальная жизнь Дона была представлена церковными и армейскими хорами, воен- ными оркестрами [7] [10]. В последней трети века в области работают профессиональные архитекторы и художники (сохранился ряд парадных портретов казачьей знати и местных административных чинов), появляются свои иконописцы [15]. Этот начальный (споради-чески-очаговый) период в развитии областного культурного комплекса не был завершен к концу ХVIII в. и захватил начало следующего столетия.

Последняя треть ХVIII в. связана с новыми территориальными приобретениями империи на ее южных рубежах и расширением пространственных контуров ЮР. Присоединенное к России правобережье Кубани Екатерина II жалует в 1792 г. Войску Черноморскому, имеющему в своей основе переселенных запорожцев. Начинается формирование Кубанской области. К рубежу XIX в. закладывается основной каркас расселения региона – система станиц и цепочка крепостей (Кавказская линия); формируются «центральные места», в дальнейшем вырастающие в городские центры. На конец ХVIII в. приходится и начало активной колонизации центральных районов степного Предкавказья (пространство будущей Кавказской губернии и Ставропольского края).

В первые десятилетия освоения степного Предкавказья у переселенцев было слишком мало возможностей для развития культуры и образования. В центре внимания местного населения были вопросы хозяйственного обустройства на новых землях. Тормозило развитие культурного процесса и отсутствие городов. Только в восточных районах Кавказской губернии, вошедших в состав России еще в допетровское время, в середине XVIII в. появляются города, и в крупнейших из них (Кизляр и Моздок) открываются первые школы.

В целом, последние десятилетия XVIII в. в культурном развитии территориальных сообществ степного Предкавказья, пользуясь строительной терминологией, можно определить как «нулевой цикл» – время закладки социально-экономической основы будущих региональных культурных комплексов.

XIX – начало ХХ веков. Итак, за исключением Астраханского субрегиона Нижнего Поволжья территории ЮР вступили в XIX век оставаясь на начальном этапе развития своих региональных культурных комплексов. Но в первой четверти нового столетия динамика последних заметно ускоряется, и они, один за другим (Дон в 1810–1820-е гг., Степное Предкавказье в 1820–1830-е гг.), в своей эволюции переходят на организационно-инфраструктурную стадию, основным содержанием которой становится создание первоначальной сети культурных учреждений и возникновение небольших устойчивых групп людей, профессионально занятых культурной деятельностью.

В крупных и некоторых средних центрах создаются первые культурно-просветительские организации (библиотеки, периодические издания, театры, учебные структуры различной принадлежности). При этом формирование местной «базовой» культурной инфраструктуры в большинстве регионов ЮР уже оказывается более-менее сближенной по времени, поскольку значительная часть культурных и образовательных учреждений возникала в результате инициативы (или соответствующего разрешения) центральной власти. Показательно в этом плане решение Петербурга об издании губернских ведомостей (1838), давшее толчок развитию российской провинциальной журналистики. В этом же году губернская газета начинает издаваться в Астрахани, в 1840-е гг. городскими изданиями обзаводятся Новочеркасск и Ставрополь.

С другой стороны, социокультурное развитие южнороссийских городов вело к росту прослойки горожан, способных выступать в роли активных потребителей культуры. Напрямую содействовала расширению этой группы работа местной системы образования. Если в XVIII в. регулярные учебные заведения оставались в регионах ЮР редким явлением, то уже в первой четверти XIX в. практически все местные центры обзаводятся уездными и приходскими училищами, а ряд крупнейших городов (Астрахань, Екатеринодар, Новочеркасск, Таганрог) – гимназиями.

Ощутимое замедление роста местной системы образования приходится на «николаевские» десятилетия. Но уже функционирующая учебная сеть, как уже отмечалось, позволила сформировать в крупных и средних центрах юга более или менее обширные группы любителей культуры. А появление данной прослой- ки способствовало росту частной культурной инициативы, особенно различимой в сфере музыкальной и театральной деятельности. Учитывая роль театров в культуре XIX в., можно сказать, что появление в центре своего постоянного заведения являлось индикатором уровня культурной зрелости городской среды, ее открытости для начинаний не только в сценической, но и в литературной, музыкальной областях. Первый постоянный театр на ЮР появился в 1810 г. в Астрахани. С 1820-х гг. театральные представления давались в Новочеркасске, хотя постоянная труппа появилась только в 1857 г. В 1827 г. открылся театр в Таганроге, в 1843 г. – в Ставрополе.

Создание системы культурных и образовательных учреждений свидетельствовало о появлении в южнороссийских центрах прослойки людей, профессионально занятых в сфере культуры (актеров, музыкантов, журналистов). Эти творческие сообщества еще крайне малы и неустойчивы. Деятели культуры, работавшие на ЮР в данное время, в своем большинстве были приезжими профессионалами, получившими образование в столицах или крупных российских центрах за пределами южного макрорегиона. Но в творческих группах, возникших на ЮР, постепенно начинает расти число местных уроженцев, в том числе вернувшихся домой после учебы в столицах.

На вторую треть XIX в. приходится и общее расширение пространства ЮР. Окончание Кавказской войны ускоряет развитие городской сети на территориях расселения северокавказских народов. А следом за демографическим и социально-экономическим ростом местных городов в них активизируется и культурная жизнь. Однако в данный период эти центры, с этнически пестрым населением, в котором доминируют восточные славяне, формируются и функционируют как центры русской культуры, минимально связанные с жизнью своей национальной сельской периферии. Учитывая поздний «старт», социоди-намический цикл культуры данных центров в 1850–1860-е гг. находился еще на начальном этапе своего формирования.

Иной была ситуация в других регионах ЮР. К середине XIX в. организационно-инфраструктурный этап развития территориальных культурных комплексов, связанный с созданием «базовой» культурной инфраструктуры, формированием локальных групп профессиональных творческих работников и устойчивой прослойки потребителей культуры, был в целом завершен на нижнем Поволжье (Астраханский субрегион), близок к завершению в Области Войска Донского, на Кубани и в Ставрополье.

Во второй половине XIX в. данные территориальные сообщества переходят к следующему – воспроизводственному этапу развития своих культурных комплексов, основным содержанием которого является дооформление полного социодинамического цикла культурного процесса. В регионах постепенно формируются сети основных направлений культурной инфраструктуры. Темпы и временные рамки становления отдельных инфраструктурных сегментов на ЮР коррелировали с их система среднего специализированного образование и сеть разнообразных обществ, ориентированных на культурную, исследовательскую, просветительскую работу.

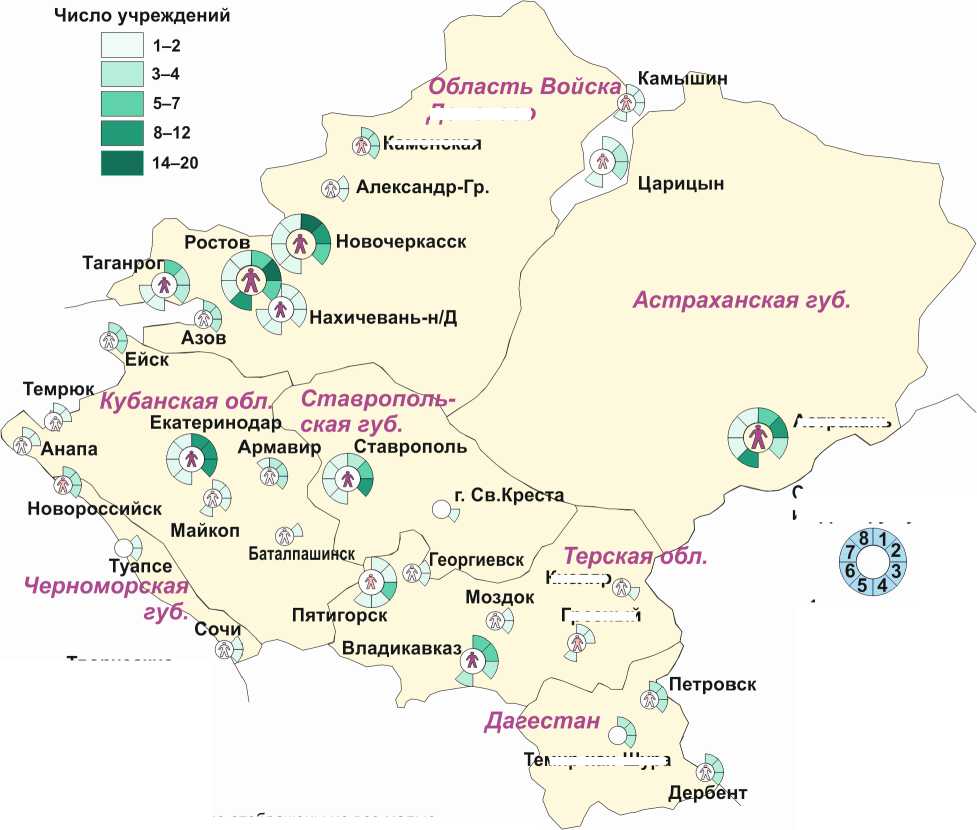

К рубежу ХХ в. развитые инфраструктурные комплексы культуры складываются во всех региональных столицах и ряде других крупных центров ЮР (рис. 2). Параллельно в последних десятилетиях XIX в. идет быстрый, в сравнении с предыдущим периодом, рост региональных творческих сообществ. Локальные городские группы деятелей культуры превращаются в обширные сообщества, включающие в конце века уже многие десятки, иногда сотни профессионалов (в Ростове-на-Дону и Астрахани их число составляло соответственно 300 и 220 человек).

Не менее стремительный количественный рост демонстрировала и прослойка образованного населения, также максимально общероссийской динамикой. Здесь переломными стали пореформенные 1860–1870-е гг., связанные со стремительным количественным ростом провинциальной социокультурной инфраструктуры. В южных регионах быстро расширяется система начального и среднего образования, театральная, а затем и музейная сети, растут городская периодика (газеты, в меньшей степени журналы) и книжное дело (библиотеки; книжные магазины, из-

дательства и типографии). Несколько позже получают распространение

Астрахань

Кизляр

Грозный мир-хан-Шура

Донского

Каменская

Социокультурная инфраструктура

Составлено по: [13]

Й 11-30 * 31-80 'К 90-130 ^200-300

1 - сред. учеб, заведения

2 - типографии

3 - библиотеки

4 - журналы

5 - газеты

6 - театры

7 - музеи

8 - научные общества

Творческие сообщества (чел.)

Примечание; на картосхеме отображены не все малые центры социокультурной инфраструктуры

Рис. 2. Творческие сообщества и социокультурная инфраструктура южнороссийских центров (конец XIX в.)

Fig. 2. Creative communities and sociocultural infrastructure of South Russian centers (Late 19th century)

сконцентрированного в крупных и средних городах юга (в конце XIX в. в Ростове-на-Дону уже около 500 человек с высшим образованием, в Астрахани – 360) [12, с. 165]. Прослойка квалифицированных специалистов только в трех регионах ЮР (Дон, Кубань и Ставрополье) превысила 25 тыс. человек [4, c. 110–115]. Общая социальная среда потребления культуры была уже заметно шире.

В конце XIX – начале ХХ вв. современники отмечают кардинальный сдвиг в психологии низовых сословий ЮР в отношении школы и грамотности, которые с этого времени в массовом сознании воспринимаются как насущная необходимость [4, c. 70]. В макрорегионе окончательно формируется обширная социодемографическая среда, выступающая необходимым условием устойчивого функционирования воспроизводственного цикла культурного процесса.

Тем самым завершается в общем виде структурная «сборка» региональных культурных комплексов – кадры, инфраструктура, каналы взаимосвязи, общественная потребность складываются в единую систему, все более плотно интегрированную в социальную жизнедеятельность южнороссийских обществ.

Однако содержательный анализ культурной жизни всех южнороссийских регионов в последние десятилетия XIX – начале ХХ вв. обнаруживает все еще отчетливую доминанту «копиистко-подражательного» начала. Творческая деятельность местных литераторов, художников, музыкантов, в своей массе ориентированных на столичные образцы, носила вторичный характер. Это не мешало отдельным талантливым южанам, перебравшись в столицы, реализоваться в качестве деятелей культуры национального масштаба (А. П. Чехов здесь только самая яркая иллюстрация). Но в целом культурный процесс южнороссийских центров был все еще отчетливо «провинциален», мало отличим от культурной работы других регионов России, примерно в тех же содержательных и стилистических вариантах воспроизводивших заимствованные из центра культурные формы.

Научившись хорошо воспроизводить уже существующий контент, южнороссийская культура только начинала определять специ- фику собственного творческого потенциала, позволявшего переносить в создаваемый на местах культурный продукт реально существовавшую социоэтнокультурную самобытность региональных обществ.

В коммуникационном аспекте основным содержанием «воспроизводственного» этапа являлось укрепление культурных взаимосвязей в пределах каждого из центров ЮР, а параллельно – заметное расширение и диверсификация системы взаимодействий между культурными процессами отдельных южных регионов.

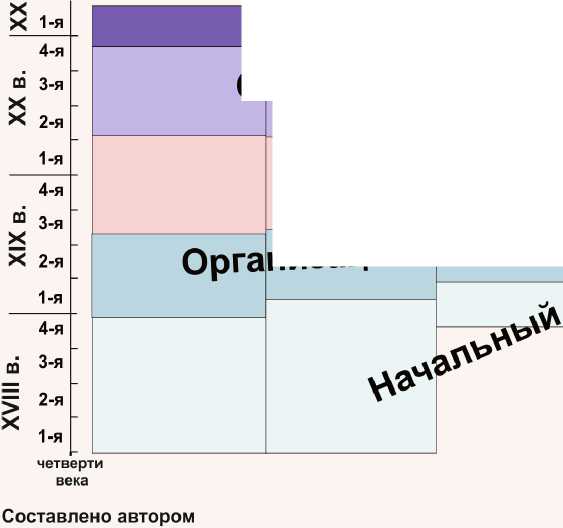

При этом временные рамки прохождения данного этапа различными территориальными культурными комплексами макрорегиона сблизились еще больше. В пределах Астраханской губернии и Донской области этот процесс занял вторую половину XIX – начало XX вв., на Кубани и Ставрополье – последнюю треть XIX – первую четверть XX вв., а на Северном Кавказе продлился почти до середины ХХ в.

Советский период (1920 – 1980-е гг.). Годы Первой мировой и Гражданской войн были связаны со значительными потерями культурного потенциала южнороссийских регионов. Но становление Советской России сопровождалось и взрывным подъемом общественного энтузиазма, массовым приходом в культуру представителей новых социальных групп. Творческие сообщества южнороссийских центров демонстрируют быстрый рост уже с начала 1920-х гг. По данным переписи 1926 г., численность представителей творческих профессий составляла в Ростове-на-Дону 1200 человек; в Астрахани, Краснодаре, Новочеркасске – 350–400; в Новороссийске, Владикавказе – 130–150; в Ставрополе, Таганроге – 90–100 [12]. Таким образом, за первую четверть ХХ в. круг профессиональных деятелей культуры на ЮР вырос в 4,5 раза (с 900–1000 до 4–4,5 тыс. человек).

Идет в рост и социокультурная инфраструктура. Жестко контролируя и регулируя культурный процесс, советская власть вместе с тем предпринимает значительные усилия по развитию системы просвещения от начальной школы до вузовской системы. Переход к всеобщему образованию и реализация в региональных социумах ЮР масштабной программы «ликбеза» позволяют существенно увеличить общественную потребность в культуре и многократно расширить ее потенциальную аудиторию. На протяжении 1920–1940-х гг. все региональные культурные комплексы ЮР переходят к социокультурному комплексному этапу своего развития. Культурный процесс достигает структурной комплексности и творческой зрелости. Культура превращается в развитый элемент социальной сферы региональных социумов. Ее инфраструктура охватывает не только административные столицы и крупные центры, но в той или иной степени распространяется на всю городскую систему ЮР (уже в 1920–1930-е гг. кратный рост демонстрируют музейная, театральная, библиотечная сети).

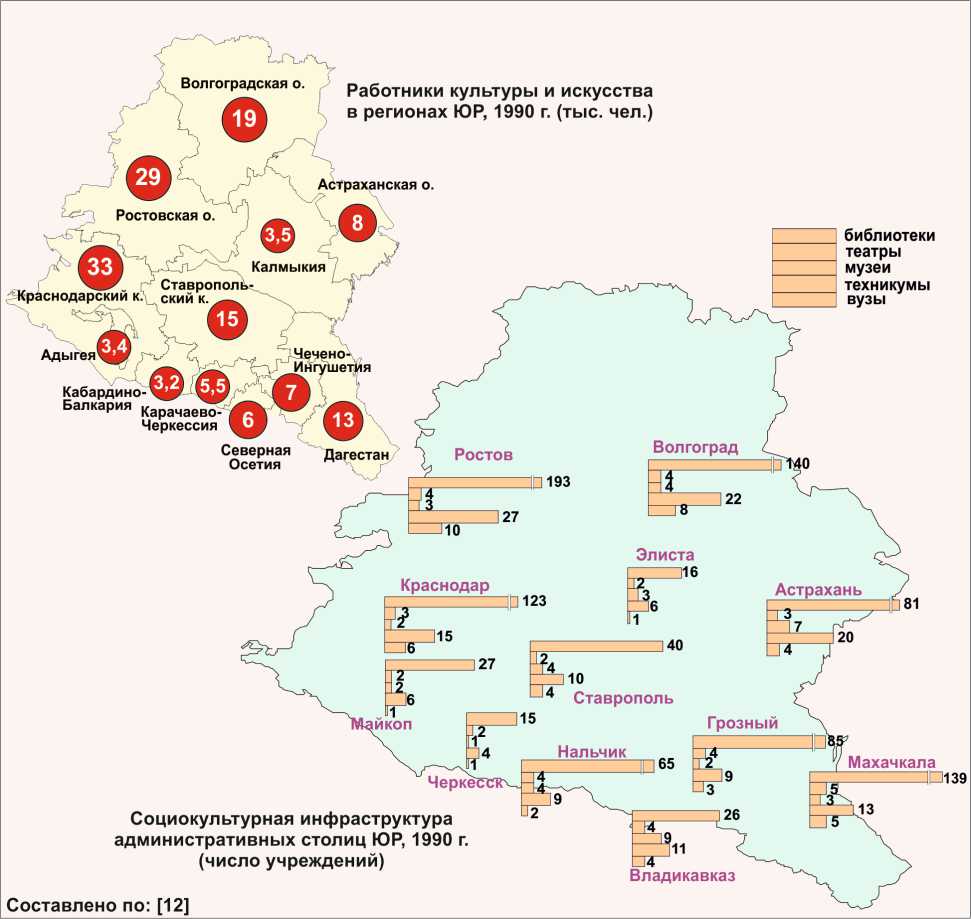

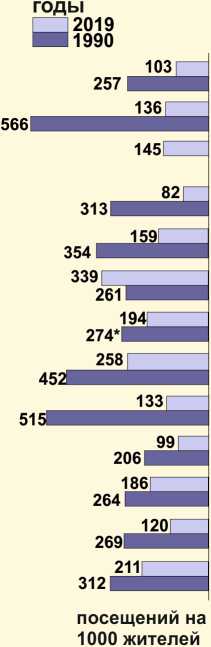

Рис. 3. Ряд показателей развития региональных культурных комплексов Юга России, 1990 г. Fig. 3. A number of indicators of the development of regional cultural complexes in the South of Russia, 1990

Активная политика советской власти по развитию национальных окраин ускоряет становление республиканских культурных комплексов Северного Кавказа. Уже в первые десятилетия советского периода в автономиях ЮР формируется национальная творческая интеллигенция, социокультурная инфраструктура дооформляется национальным элементом. Республиканские города, в имперский период функционировавшие как очаги русской культуры, трансформируются в социокультурные средоточия своих национальных сообществ.

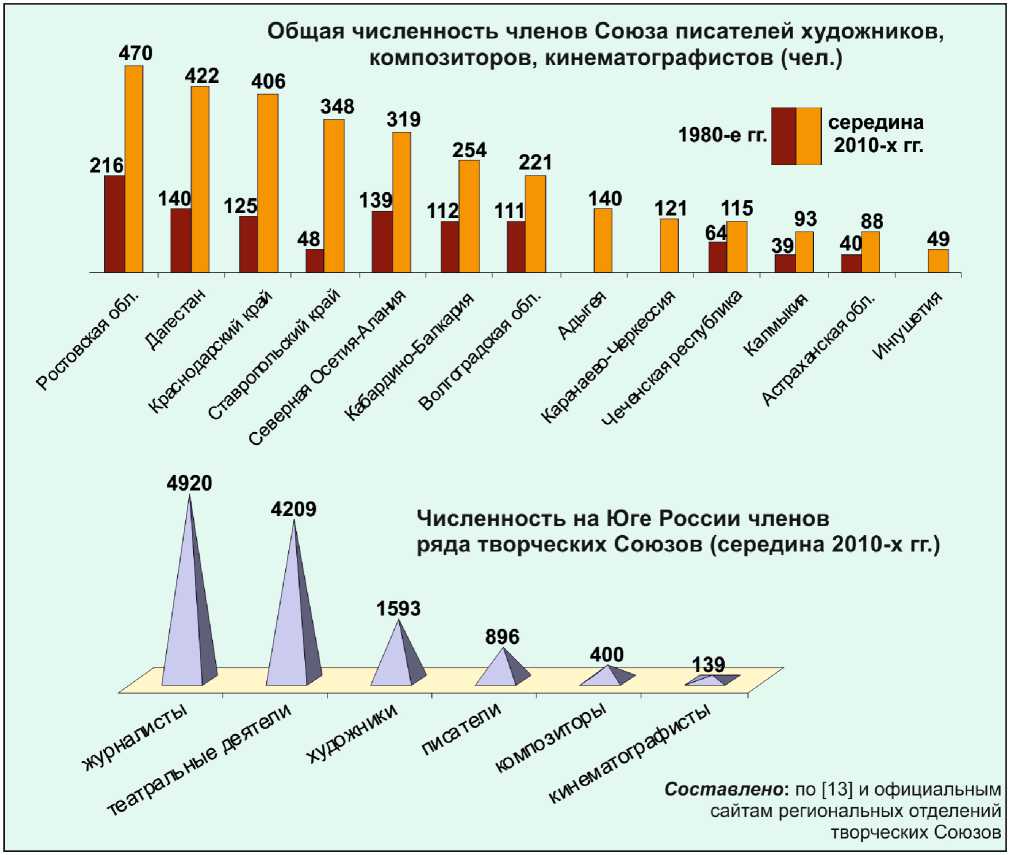

Тренды культурной динамики регионов ЮР, сложившиеся в 1920–1930-е гг., сохраняются в послевоенные десятилетия. Продолжается кадровый и инфраструктурный рост региональных культурных комплексов. В конце советского периода в сфере культуры и искусства на ЮР работало около 180 тыс. человек [11] (в крупнейших регионах данная профессиональная группа составляла десятки тысяч работников) (рис. 3). Региональные творческие сообщества были значительно меньше, но и они включали тысячи деятелей культуры. Только элитный слой (члены творческих Союзов СССР) в большинстве регионов ЮР составлял 60–140 человек.

Возросший ка-дрово-инфраструктурный потенциал культурных комплексов юга объективно работал на рост творческой продуктивности и самостоятельности – самобытный регионализм культурного процесса приходит на смену провинциальности, отличавшей его на предыдущих этапах развития. В своих высших образцах культура ЮР оказывается востребована на всей территории СССР и за его пределами, пополняет золотой фонд отечественной культуры. Особенно отчетливо это обнаруживается в сфере литературы, давшей в 1920–1980-е гг. на ЮР плеяду выдающихся авторов (донские писатели М. Шолохов, А. Калинин, В. Закруткин, В. Семин; кубанские – Ю. Кузнецов, В. Лихоносов; балкарец К. Кулиев, аварец Р. Гамзатов, калмык Д. Kугультинов и др.).

Но помимо все более отчетливой регионализации культурной жизни ЮР советский период характерен и процессом социокультурной интеграции. Одним из основных условий данного тренда являлось объединение большинства южнороссийских регионов в составе крупного административно-экономического образования – Северо-Кавказского района. За несколько десятилетий существования он «пророс» изнутри не только социально-экономическими, но и культурными связями. Высокая плотность внутренних социокультурных коммуникаций, как и общность (сближенность) многих системных характеристик региональных социумов, позволяли говорить о становлении южнороссийского социокультурного комплекса.

Конец ХХ – начало XXI веков. Распад СССР и появление постсоветской России открывает новый, трансформационный этап в культурной динамике регионов ЮР. Причем факторы и направления трансформации региональных культурных комплексов менялись на всем его протяжении. Если в 1990-е гг. сдвиги в первую очередь определялись реформами российского общества и его глубоким социально-экономическим кризисом, то в начале XXI в. динамика культурной жизни ЮР задается уже комплексом стабилизационных процессов, а в 2010-е гг. значимую роль в жизни макрорегиона (как и всей России) начинают играть тренды, связанные со стремительным технологическим прогрессом, отбрасывающим проекцию на все сферы социальной жизни общества, в том числе и культуру.

Динамика профессиональных сообществ культуры регионов ЮР в первой поло- вине 1990-х гг. определялась, с одной стороны, шоковым характером реформ и резким сокращением государственного финансирования культуры, заставившим часть ее работников перейти в более доходные сферы деятельности, а с другой – освобождением культурной жизни от идеологического пресса и жесткого контроля, содействовавшим увеличению прослойки людей, вовлеченных в творческую деятельность. Уже в середине 1990-х гг. вторая тенденция становится доминирующей.

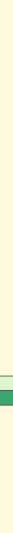

Ощутимый количественный рост региональных творческих сообществ продолжается и в XXI в., когда основным его драйвером становится общий тренд современной цивилизации на увеличение численности людей, стремящихся к самореализации. Несмотря на утрату практически всех материальных привилегий и значительной части былого социального престижа, продолжали расти региональные отделения творческих Союзов, увеличившись к середине 2010-х гг. по сравнении с советским временем в 2-3 раза (рис. 4). Но, как и ранее, члены Союзов представляли только высший слой профессиональных сообществ, включавших многие тысячи деятелей, еще более обширны были группы населения ЮР, реализовавшие себя в одной из сфер культуры (ее размер в настоящее время может быть определен в несколько десятков тысяч человек).

Другой значимой тенденцией в постсоветской динамике региональных творческих сообществ ЮР стала их «субкультуризация» – расслоение на множество в значительной степени автономных групп / течений, способных «существовать в пределах одного центра или региона, не пересекаясь ни в социальном поле, ни в пространстве творческого взаимодействия» [13, c. 107]. Это очевидным образом усиливает фрагментарность и мозаичность современной культурной жизни макрорегиона.

Изменились в постсоветский период сами принципы центро-периферийного устройства отечественной социокультурной системы, как и ее общие пространственные параметры. Сокращение российского государства, выпадение из его культурной системы-иерархии большого числа крупнейших центров данную иерархию существенно перестроило. Значимые культурные мероприятия (выстав-

Рис. 4. Представители творческих Союзов СССР/России на Юге России, 1980-2010-е гг. (чел.)

Fig. 4. Representatives of the creative unions of the USSR/Russia in the South of Russia, 1980s–2010s (pers.)

ки, фестивали, конкурсы, гастроли и т. п.), ранее преимущественно локализованные в столицах союзных республик, начали все чаще достигать российских региональных центров, игравших в советский период роль глубокой культурной периферии. Данный фактор уже в 1990-е гг. в полной мере проявлялся в культурной жизни ЮР, способствуя более активному подключению южных регионов к элитному «этажу» российского культурного процесса.

Разнонаправленными были сдвиги в сфере коммуникаций (культурных взаимосвязей). Развал советской системы государственного управления культурой привел к утрате существенной части социокультурных каналов, объединявших регионы, обусловил глубокую автономизацию их культурной жизни. В 1990-е гг. в культурно-коммуникационном аспекте страна превратилась в «архипелаг» центров, культура каждого из которых функционировала, слабо представляя происходящее за ее пределами.

Коммуникации атрофировались не только между отдельными российскими регионами или регионами и столицей. В значительной степени была утрачена культурная взаимосвязь внутри самих регионов. Ситуация начала постепенно исправляться в 2000-е гг., но и

Составлено по: [11, 12]

театры

Ставропольский

музеи

Ингушетия

Калмыкия

Адыгея

Карачаево-Черкессия

Чеченская Республика

Кабардино-Балкария

Дагестан

Ростовская обл.

Краснодарский к

Волгоградская посещений на число

1000 жителей

- Чечено-Ингушетия

Рис. 5. Театральная и музейная сеть в регионах Юга России, 1990-2019 гг.

Fig. 5. Theater and museum network in the regions of the South of Russia, 1990–2019

начало меняться в начале XXI в., с появлением финансовой стабильности и формированием новой системы управления культурой. При этом отдельные сегменты инфраструктуры демонстрировали разнонаправленные сдвиги в зависимости от динамики общественной потребности и ряда других факторов. Практически прекратила существование советская

в настоящее время межрегиональные культурные связи в пределах ЮР не восстановили плотность, характерную для них в советский период.

Иной была динамика международных культурных взаимосвязей. Если в советский период система коммуникаций между отечественной культурой и мировым культурным сообществом напоминала форму песочных часов, в которых узким соединительным звеном («шлюзом») являлась Москва, то в 1990-е гг. в контактирующую «поверхность» превратилась, по сути, вся Россия. Региональная (в том числе южнороссийская) культура, потолок которой в советский период почти всегда был ограничен столицей, получила значительно более широкие возможности для самостоятельного позиционирования в международном социокультурном пространстве.

Существенными оказались сдвиги и в организационно-инфраструктурном аспекте функционирования культуры ЮР. Ее обширная инфраструктура, сохранившаяся от советского времени, 1990-е годы провела в состоянии перманентного кризиса. Положение система кинопроката, а сменившая ее в южнороссийских центрах сеть частных кинозалов была в разы меньше. Значительно сократились региональные библиотечные сети, последовавшие по пути объединения хранилищ и создания крупных «информационно-книжных» центров.

Обратную динамику в 1990–2000-е гг. демонстрировала музейная сеть, выросшая в большинстве регионов ЮР в 2–4 раза. Одним из оснований этого роста стал подъем в постсоветский период регионального культурного самосознания, повышенный интерес к местной истории, природной и этнокультурной специфике, своей архитектурной старине и выдающимся землякам. Но при почти трехкратном росте общего числа музейных собраний в макрорегионе (с 160 до 460) число посещений музеев на 1000 жителей сократилось более чем вдвое. Схожей была постсоветская динамика и театральной сети ЮР – рост числа заведений на 84 % (с 45 до 83) при двукратном падении посещаемости (рис. 5).

Рядом с государственной культурной инфраструктурой с начала 1990-х гг. форми-

Регионы Север-

Ставрополье НОГо Кавказа

Кубань

Bocnpot низацион

. Нижнее Поволжье _ _ и (Астраханский регион) Д°нск°й край

Трансформационный

Социокультурный комлексный

1зводственныи

но-инфраструктурн

Примечание;

в реальности переходы между этапами не были жестко очерченными и растягивались во времени на многие годы, если не десятилетия.

Рис. 6. Общая схема исторической динамики культурных комплексов регионов Юга России Fig. 6. General scheme of the historical dynamics of cultural complexes of the regions of the South of Russia руется ряд ее частных сегментов (например, сеть художественных галерей). Стремительно разрастается сеть локальных «ячеек» культурной жизни (различного рода творческие группы, кружки, объединения, студии и т. д.), стимулируемых раскрепощением культурной инициативы регионального населения. На ЮР данный процесс был наиболее ощутим в литературной, художественной, театральной сферах. Его стихийный характер, неурегулированность и неуправляемость не позволяют зафиксировать количественные масштабы или представить в детальном виде структурные и «отраслевые» характеристики, тем более что продолжительность функционирования большинства таких культурных структур оказывается непродолжительной. Но исчезнувшие очаги / ячейки культурной жизни тут же сменяются новыми. Данная организационно-инфраструктурная турбулентность представляет одну из особенностей функционирования современного регионального культурного процесса.

***

Итак, культурная динамика территориальных сообществ Нижнего Поволжья (с конца XVI в.), Дона (с начала XVIII в.), Степного Предкавказья (с конца XVIII в.) и Северного Кавказа (со второй четверти XIX в.) выступала одним из составных элементов их становления в качестве самостоятельных российских регионов. В процессе этого развития культурная жизнь на местах эволюционировала от спора-дически-очаговых проявлений к устойчивой масштабной практике, со временем институционально и структурно оформившейся в ряд региональных культурных комплексов, располагающих значительными профессиональными кадрами, развитой, диверсифицированной инфраструктурой, широкой социальной средой распространения и потребления (рис. 6).

В содержательном аспекте культурные комплексы ЮР эволюционировали от провинциализма к самобытному регионализму, позволившему им в ХХ в. занять заметное место в российской социокультурной системе.

Sergey Ya. SUSCHIY

Dr. Sci. (Theory and History of Culture), Southern Scientific Centre, Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russian Federation,

Cultural Dynamics of the South of Russia:

Formation and Development of Regional Complexes (17th – Early 21st Centuries)

Список литературы Культурная динамика юга России - становление и развитие региональных комплексов (XVII - начало XXI вв.)

- Баева О. В., Штомпель Л. А. Динамика культуры южно-российского города (на примере Ростова-на-Дону). Ростов-н/Д.: Изд-во Южного федерального ун-та, 2013.

- Горлова И. И. Юг России: культурное многообразие и межкультурные взаимодействия // Межнациональные, межкультурные и межрелигиозные отношения народов Юга России: технологии укрепления единства. Краснодар: Экоинвест, 2015.

- Горлова И. И., Коваленко Т. В., Бычкова О. И. Культурная жизнь российской провинции: состояние, тенденции, противоречия (на примере Краснодарского края) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 30. С. 28–36.

- Данилов А. Г. Интеллигенция Юга России в конце XIX – начале ХХ века. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского гос. ун-та, 2000.

- Еремеева А. Н. Культурная жизнь Кубани в XX веке. Краснодар: Платонов, 2013.

- Кукушин В. С. История архитектуры нижнего Дона и Приазовья. Ростов н/Д.: ГинГо, 1996.

- Культура Донского края. Страницы истории. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского пед. ин-та, 1993.

- Лазарев А. Г. Архитектура и строительство Юга России. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского гос. строит. ун-та, 2003.

- Матецкий В. А. Художественная культура. Власть. Большевики (на материалах Дона и Северного Кавказа 1917–1941 гг.). Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского пед. ун-та, 1994.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2020. М.: Росстат, 2021.

- Социально-экономическое развитие регионов РСФСР. М.: Госкомстат СССР, 1991.

- Сущий С. Я. Атлас российской культуры. М.: Дрофа, 2011.

- Сущий С. Я. Культурная динамика российских регионов: современные тенденции (на материалах Юга России) // Вестник Южного научного центра Российской академии наук. Т. 5. 2009. № 3. С. 105–111.

- Филонов А. Г. Очерки Дона. СПб.: Тип. Королева и К°, 1859.

- Художники земли донской (художественная жизнь края с XVIII в. по 1930-е гг.). Ростов н/Д.: Б. и., 1980.

- Этингер М. А. Музыкальная культура Астрахани. Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во, 1987.

- Williams R. Keywords. A vocabulary of culture and society. New York: Oxford University Press, 1983.