Культурная ситуация в ареале псковских длинных курганов

Автор: Исланова И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

На территории, занятой участками, относящимися к культуре псковских длинных курганов, в третьем квартале I мельницы. AD, сайты с различными культурными традициями (рис.1) были зарегистрированы в разных экологических микрорегионах. Участки расположены рядом с будущими магистральными водными и сухопутными маршрутами, и нет никаких традиций для строительства там курганов. На участках, характеризуемых длинными курганами Псковского типа, преобладает местная составляющая, судя по расположению поселений и курганов (рис.2), найден керамический материал и элементы женского этнографического костюма. Древности, связанные с другими культурными традициями, помимо тех, что были у подольского типа, по-видимому, были оставлены ранним славянским населением, которое поддерживало контакты с местными жителями и населением, которое построило длинные курганы псковского типа. В 8 в. эти «новые» группы древностей слились в культуру курганов «сопка» (рис.3). В некоторых случаях (Шитовичи) крупные группы поселений появляются в местах, близких к населённому населению населению, связанному с длинными курганами Псковского типа, а также населению с культурой курганов «сопка». В других микрообластях псковского кургана депопуляция регистрируется для поздней I мельницы. Изменения в культурных традициях могли также произойти после принятия христианства. Участки типа Подоль представляют собой отличную группу, которая поддерживает культурные связи с регионами на юго-запад и юг. Их судьба изменилась бы по-разному в конце I мельницы. ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Культура псковских длинных курганов, раннеславянское население, культурные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14328660

IDR: 14328660

Текст научной статьи Культурная ситуация в ареале псковских длинных курганов

Наиболее распространенное в литературе наименование древностей третьей четв. I тыс. н. э. Северо-Запада лесной зоны Восточной Европы - культура псковских длинных курганов - возникло как результат исследования погребальных памятников, имеющих особую форму. Длинные насыпи входят в единый могильник с курганами иных форм, которые имели аналогичные остальные признаки погребального обряда ( Носов , 1981. С. 42–56; Михайлова , 2009). Составной частью погребальных комплексов являются грунтовые захоронения, расположенные между курганами одного могильника и вблизи них. Известные в этой культуре поселения

(городища и селища) изучены слабо, и этнокультурные построения опираются преимущественно на результаты анализа погребальных памятников.

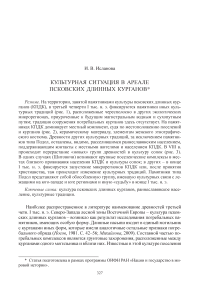

Территория распространения памятников КПДК включает побережье Псковско-Чудского озера, бассейны рек Великой, Плюссы, Луги, верхнего течения Западной Двины, верхнего и среднего течения Ловати, верхней Полы, озер в верховьях Волги, бассейны Мсты и средней Мологи (рис. 1). Ареал культуры выглядит в виде «подковы», в центре которой находится озеро Ильмень с прилегающими низменностями, где древности КПДК неизвестны.

Рис. 1. Ареал культуры псковских длинных курганов и иные культурные группы а – ареал КПДК; б – полужская группа; в – мстинская группа; г – удомельская группа; д – ильменская группа; е – группа поселений типа Подол; ж – грунтовый могильник; з – городище

1 – селище Заполье; 2 – грунтовый могильник Заполье; 3 – городище Сельцо; 4 – городище Городок на Маяте; 5 – селище Городок на Маяте; 6 – селище Бологое; 7 – грунтовый могильник Бологое; 8 – селище Леонтьево; 9 – селище Борисково; 10 – селище Пашино; 11 – селище Юрьевская Горка; 12 – грунтовый могильник Юрьевская Горка; 13 – селище Троица; 14 – селище Ряд 3; 15 – городище Никола Рожок; 16 – селище Горка; 17 – селище Звягино; 18 – селище Ронское 3; 19 – селище Подол 3; 20 – селище Теплый Ручей; 21 – городище Осечен; 22 – селище Суходол 2; 23 – селище Рогово; 24 – селище Першино; 25 – селище Усть-Тудовка 8; 26 – селище Бобронники

Исследователи выделяют три области концентрации памятников: западную (бассейн Псковского и Чудского озер, реки Луга, Плюсса, верховья р. Великой), восточную (Молого-Мстинское междуречье и Верхневолжские озера) и южную (правобережье Западной Двины, нижнее течение рек Великой и Ловати) (Лыч, 2000. С. 73–76; Михайлова, 2009. С. 12–13). Западная и восточная области имеют некоторые различия по вещевому инвентарю. Наличие южной области в ареале весьма проблематично, так как помимо территориального расположения она не имеет никаких особых признаков. На самом деле памятники КПДК не располагаются сплошным непрерывным массивом. Участки с объектами этой культуры представляют собой отдельные «пятна», «микрорайоны», имеющие определенный ландшафт и почвы.

Погребальные объекты КПДК достаточно узнаваемы по серии визуальных признаков, отличающих их от остальных древностей второй пол. I тыс. н. э. этой и смежных территорий ( Исланова , 2012. С. 20–21). Это:

-

1. Наличие в курганном могильнике разнообразных по форме основания насыпей: длинных, удлиненных, округлых, подпрямоугольных; реже – комбинированных и сопковидных (высотой более 1,5 м и диаметром более 15 м). При этом возможно наличие в могильнике всех перечисленных или только одной из этих категорий курганов.

-

2. Размещение в определенном типе почвенного ландшафта ледникового происхождения: на участках зандровых равнин и низин со слабо волнистым рельефом и песчаными почвами, занятыми (или ранее занятыми) сосновыми борами.

-

3. Расположение курганов внутри могильника цепью в один или несколько рядов; удлиненные насыпи сооружены по направлению цепи курганов. Направление основной массы насыпей и осей длинных и удлиненных курганов соответствует общему направлению могильника.

-

4. Цепь из курганов или из могильников вытянута по направлению береговой линии (по кореннику) или по озовой гряде, расположенной на некотором расстоянии от воды.

Погребения КПДК – это остатки трупосожжения на стороне, которые помещались в основании кургана, в его насыпь (на разных этапах сооружения), на ее вершине или за пределами кургана (грунтовое погребение). Захоронения иногда находились в глиняной урне или какой-либо емкости, иногда – внутри деревянной конструкции, представленной истлевшей нижней частью сруба (см.: Исла-нова , 2006. С. 46–48; 2012. С. 24).

Е. Р. Михайловой предложена дробная периодизация КПДК, основывающаяся на детальном анализе вещевого инвентаря с учетом современных разработок по смежным территориям и результатов имеющихся радиоуглеродных анализов ( Михайлова , 2009. С. 13–14).

I период : конец V – вторая четв. – сер. VI в. – формирование КПДК. Наиболее ранние предметы: округлые бронзовые пряжки с хоботковидным язычком с поперечным рифлением, пряжки с рифленой В-образной рамкой, крапчатые стеклянные бусы, браслеты типа Володи, костяные гребни с горбатой спинкой и др. – встречены на памятниках разных, далеко лежащих друг от друга регионов КПДК .

II период : сер. VI – рубеж VIII/IX вв. – развитая культура псковских длинных курганов. В этот период проявляются различия между западной и восточной областями по вещевому инвентарю. Однако, по мнению Е. Р. Михайловой, большого обособления частей культуры не происходит, а в VIII в. южная область КПДК опустевает (Там же. С. 14).

III период : финальный этап существования КПДК (IX – нач. XI в.). Существенно уменьшается количество памятников и территория культуры сокращается. Это «время существования отдельных изолированных культурных групп в новом окружении». Верхняя граница периода – распространение нового погребального обряда (ингумации), связанное с крещением местного населения ( Михайлова , 2009. С. 14, 15).

Памятники этого периода продолжали функционировать только на верхней Плюссе, в бассейне верхней Луги, на правобережье Чудского озера (западная область), на левобережье нижнего течения Мсты, на р. Шегре в бассейне р. Твер-цы и, возможно, на отдельных участках на р. Шлине (восточная область).

Проблемы происхождения и этнокультурной принадлежности культуры псковских длинных курганов до настоящего времени остаются предметом дискуссий (см., например: Седов , 1999. С. 122, 123; Конецкий , 1997; 1998). По мнению исследователей, изучавших отдельные регионы, культура складывается: 1) на основе местных прибалтийско-финских (К. С. Лаул, Г. С. Лебедев, М. Аун, В. И. Конецкий) или днепро-двинских (А. М. Микляев, А. Н. Мазуркевич, В. С. Короткевич) древностей; 2) в результате миграции населения из верхне-днепровскодвинских земель (тушемлинская культура) (Р. С. Минасян, Е. Н. Носов); 3) на основе памятников типа Заозерье (Н. В. Лопатин, А. Г. Фурасьев); 4) в результате интеграционных процессов (постепенной славянизации) в среде пришедшего и доминирующего славянского населения, а также прибывшего вместе со славянами разноплеменного, в том числе балтского, населения и местных финнов ( Седов , 1999. С. 124–125).

Анализ системы расселения в конкретных регионах восточной области КПДК добавляет серию аргументов в пользу доминирования в КПДК местных компонентов:

-

1. Памятники КПДК размещаются в некотором удалении от основной водной магистрали области, р. Мсты – на озерах и небольших речках ее лево-и правобережья.

-

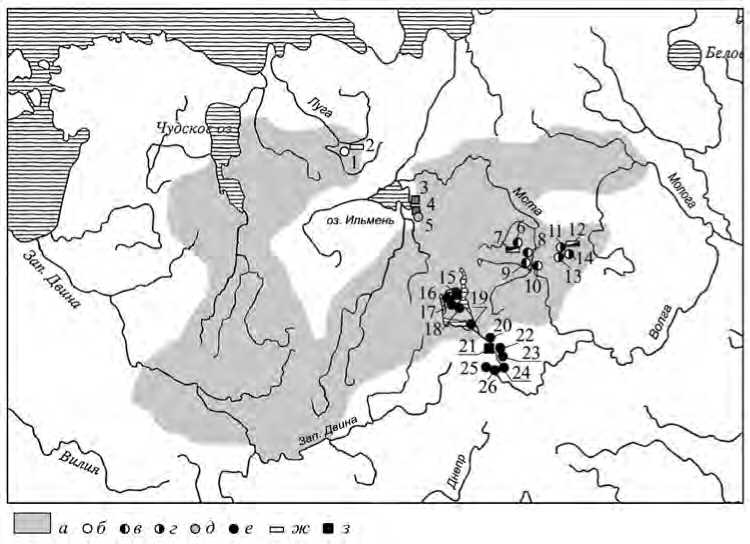

2. Фиксируется преемственность в территориальной и почвенной приуроченности памятников раннего железного века и КПДК: скопления поселений и могильников находятся в микрорегионах, освоенных еще в предшествующую эпоху, рядом с городищами дьяковской культуры (рис. 2). В двух случаях (Липовицы, Дягилево) курганные могильники сооружены не только вблизи, но и сразу за валами городищ. Некоторые городища раннего железного века используются, видимо, как убежища населением КПДК. Так, в верхних слоях городищ Варварина Гора, Яхново, Почеп, Липовицы найдены вещи и керамика, распространенные в КПДК ( Исланова , в печати).

-

3. Многочисленны находки деталей характерного для КПДК женского убора. Это бляшки-обоймицы (квадратные и прямоугольные), украшавшие головные венчики, крепившиеся на неширокую ленту, а также бляшки-обоймицы от сложных головных венчиков с пронизями, спиральками на нескольких нитях или ремешках. Близкие, но не аналогичные украшения распространены в раннесредневековых финских древностях Поволжья (Финно-угры…, 1987. Табл. XLV, XLVI, XLIX), а аналоги сложным венчикам известны в прибалтийских древностях VIII–XI вв. ( Михайлова , 2009. С. 9).

П а О " ^ " ^* 2

Рис. 2. Преемственность в расположении памятников раннего железного века и КПДК в микрорегионе на правобережье р. Мсты а – городище раннего железного века; б – селище раннего железного века; в – селище КПДК; г – курганный могильник КПДК

Определенная доля керамики КПДК имеет местные традиции. По мнению Н. В. Лопатина, предложившего единую классификацию для керамики из погребальных памятников, прототипы некоторых форм лежат в киевских, коло-чинских древностях и на памятниках типа Заозерье–Узмень ( Лопатин , 2003. С. 43–57). Однако в КПДК преобладают собственные керамические формы: сосуды S-образного профиля с перегибом тулова в верхней части (тип 8), сосуды раскрытые, очень слабо профилированные, с едва намеченной шейкой (тип 9), раскрытые S-видные сосуды с коротким и более резким профилем, чем у типа 8, и с характерной утоньшенной (сжатой) шейкой (тип 11), ребристые сосуды слабопрофилированной формы (Р1), отчасти закрытые сосуды с наибольшим расширением в верхней трети и очень коротким венчиком (тип 7).

Традиция сооружения курганных насыпей была привнесена. В настоящее время наиболее популярной остается версия о «донорстве» носителей культуры восточнолитовских курганов в возникновении погребального обряда

КПДК ( Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 284). Однако преобладание в культуре местного компонента делает весьма перспективным предположение В. Я. Конецкого о возникновении новой погребальной традиции в результате объединения двух элементов: собственно курганной традиции, пришедшей с запада, и местного обычая устройства деревянных сооружений ( Конецкий , 1997. С. 223). При этом исследователь опирается на зафиксированные многочисленные погребальные объекты – «домики мертвых» у населения раннего железного века Молого-Шекснинского междуречья, наличие в КПДК прямоугольных и подквадратных курганов, выявление в насыпях и в их основании деревянных конструкций.

Начало изучения другого массива древностей приходится на кон. XX – нач. XXI в. Памятники существовали параллельно с объектами КПДК в том же ареале, но чересполосно в иных микрорегионах. Источниковая база пока немногочисленна и пополняется постепенно. В настоящее время возможна весьма предварительная общая характеристика этих древностей.

Выявленные к настоящему времени поселения и бескурганные могильники известны в 5 микрорегионах (рис. 1): Верхнее Полужье, восточное При-ильменье, бассейн Верхней Мсты, Удомельское Поозерье и верховья р. Волги с прилегающими озерами. За исключением древностей последнего участка, к остальным памятникам можно применить термин «предсопочные», предложенный В. Я. Конецким (2007. С. 266). Однако в настоящее время целесообразно рассматривать памятники по предварительным территориальным группам: полужская, ильменская, мстинская, удомельская (также именуется: «памятники Удомельского типа»). Поселения в верховьях Волги представляют собой отдельную группу (памятники типа Подол), имевшую особую «судьбу»; ее территория лишь частично расположена в ареале КПДК.

Рассматриваемые древности занимают иные, чем поселения и могильники КПДК, экологические ниши, где сосредоточены относительно плодородные аллювиальные и лессовидные почвы. Следует также отметить, что «новые» древности расположены в основном на участках, через которые в конце I тыс. н. э. пролегали магистральные водные и сухопутные дороги, связывающие Ильменский и Мстинский, Западнодвинский, Волжский бассейны.

Поселения представлены селищами и городищами, погребальные памятники – грунтовыми могильниками с обрядом сожжения на стороне. Насыпи КПДК здесь неизвестны.

Полужская группа. Селище и грунтовый могильник Заполье. Памятники были выявлены при раскопках сопки № 4 у Передольского погоста (Заполье 1) ( Платонова , 1996. С. 9–12). Объекты были повреждены при сооружении здесь сопки. В культурном слое селища собраны мелкие фрагменты неорнаментиро-ванной лепной керамики, обломки железного ножа, бронзовой подвески и, предположительно, спирального перстня. В бескурганном могильнике было изучено 5 погребений – сожжений в материковых ямках. Н. И. Платонова отмечает близость памятников комплексу Юрьевская Горка (удомельская группа) и датирует их нач. VI – сер. VII в. (разброс дат по С14 – от рубежа IV–V до сер. VII в.).

Ильменская группа. Городище и селище около д. Городок на р. Маяте, городище Сельцо в бассейне р. Полы ( Еремеев, Дзюба , 2010. С. 65–161, 123–127,

403, 406). Постройки были наземными - срубными с материковыми прямоугольными (3 х 3; 3,4 х 2,2 м) углублениями (на 0,4 и 0,2 м) в центральной части – и именуются условно полуземлянками. В трех случаях (из шести) в них найдены остатки печей-каменок, которые были расположены в углах котлованов. Ближайшие аналоги таким строениям найдены на поселении Старое Село в северной Белоруссии ( Еремеев, Дзюба , 2010. С. 110).

В керамической коллекции преобладают сосуды типов 4 и 7 (по Н. В. Лопатину); малочисленны фрагменты типа 9, хорошо известные в КПДК ПсковскоЧудского и Мстинско-Валдайского регионов (Там же. Рис. 98, 1, 3 ); встречены единичные находки лощеных и ребристых сосудов. Судя по профилировке найденных обломков, серия сосудов имеет аналоги на селище Юрьевская Горка (Там же. Рис. 66, 1 ; 67, 1 ; 74, 1 ; 97). Вещевой материал содержит предметы, распространенные в лесной зоне Восточной Европы на памятниках третьей четверти I тыс. н. э. (глиняные биконические пряслица, железные ножи с прямой спинкой и наконечник стрелы с «расклешенным черенком», серп с пяткой).

Погребальные комплексы пока не обнаружены, но, вероятнее всего, это грунтовые могильники. На основании радиоуглеродных анализов поселения датируются V–VII вв. В IX–X вв. на Городке (на р. Маяте) находится поселение культуры сопок с типичными для этого времени вещевыми и керамическими материалами. По мнению И. И. Еремеева, первоначальное поселение на р. Ма-яте возникает в результате миграции населения из северных областей киевской и колочинской культур. При этом исследователь отрицает наличие преемственности между населением этого поселения и последующего, возникшего в конце I тыс. н. э. (Там же. С. 161, 162, 524), но весомых аргументов для доказательства такой версии не приводит.

Мстинская группа. Селища Леонтьево и Борисково на оз. Мстино, селище Пашино – при впадении р. Цны в это озеро, а также, по-видимому, селище на оз. Бологое и располагавшийся рядом предполагаемый грунтовый могильник (рис. 1). В небольших раскопах остатки строений выявлены не были.

С селищ Леонтьево, Пашино и Борисково происходит лепная неорнаменти-рованная керамика в основном типов 8, 10, Р1 (по Н. В. Лопатину), единичны находки фрагментов посуды, характерной для КПДК (типа 11) и для древностей предшествующей эпохи ( Исланова , 2006. С. 91–93). Фрагменты S-видных сосудов схожи с аналогичными сосудами селища Юрьевская Горка. Сосуды со скругленным ребром в верхней трети близки (или являются их своеобразными предшественниками) ребристым сосудам с поселений культуры сопок ( Ислано-ва , 1997. Рис. 98; 101; 102).

Вещевые находки представлены глиняными биконическими и округлыми пряслицами, железными серпом, ножами с прямой и слабо выпуклой спинкой ( Исланова , 2006. Рис. 64; Иванова , 2009). Предварительная хронология поселений - VI-VIII вв. Судя по керамическому набору, исследованный участок селища Леонтьево, по всей видимости, относился к заключительному этапу функционирования раннесредневековых объектов третьей четверти I тыс. н. э. и к переходной фазе к культуре сопок.

Селище и могильник на оз. Бологое предположительно отнесены к анализируемой группе древностей на основании ландшафтной приуроченности. Во вто- рой пол. XX в. эти объекты были разрушены при строительстве моста в г. Бологое. Раннесредневековые материалы (глиняные пряслица, схожие с находками селища Леонтьево, льячка) были обнаружены в нач. 80-х гг. XIX в. при раскопках П. А. Путятиным многослойного поселения (Спицын, 1903. С. 240–243, 254–256). По всей видимости, невыразительные фрагменты лепной керамики не заинтересовали исследователя и не были сохранены. Рядом с раннесредневековым селищем, видимо, находился грунтовый могильник (сведений о курганах нет). А. А. Спицын сообщает о находке здесь крупной лепной урны с жженными костями (Там же. С. 10).

Удомельская группа. Селище и грунтовый могильник Юрьевская Горка (Стан) вблизи истока р. Съежа из оз. Удомля, селище Троица 1 и, возможно, селище Ряд 3 на оз. Удомля (рис. 1). Основной материал, характеризующий группу, происходит с селища Юрьевская Горка ( Исланова , 1997. С. 22–50). Строения были наземными срубными с применением в конструкции столбов и с подпольными ямами; некоторые хозяйственные строения имели каркасно-столбовую конструкцию. Одна жилая постройка (т. н. полуземлянка) имела углубленный в материк (на 0,3-0,4 м) прямоугольный котлован (2,8-3 х 2,5-2,6 м) с примыкающей к нему овальной хозяйственной ямой. Два хозяйственных строения также имели прямоугольные углубления в материке. Отопительные сооружения представлены печами-каменками (иногда, видимо, с применением глины) и очагами. В одном случае обнаружен глинобитный под печи. Отопительные сооружения были расположены в углу построек или ближе к одной из стен, пазы между бревнами и досками, возможно, промазывались глиной. Аналоги конструкции жилой «полуземлянки» известны в славянских древностях типа Корчак. Аналоги жилым строения со «сдвоенными» подпольными ямами встречены на раннеславянском поселении Восточной Волыни Тетеревка 1. Схожие жилые и хозяйственные строения, за исключением полуземлянок, продолжали сооружаться в этом микрорегионе и в следующую эпоху – на поселениях культуры сопок (Там же. С. 42, 76).

Погребальный памятник – грунтовый могильник. Исследованы остатки не менее 11 захоронений. Сожжения на стороне перенесены в материковые округлые и овальные ямки; погребальный инвентарь и находки керамики единичны. В одном случае прослежена обмазка глиной стенок и дна погребальной ямки с последующим обжигом; двух случаях – ямы сверху были забутованы кусками обожженной глины (Там же. С. 50–55). Аналоги таким деталям погребального обряда неизвестны.

Керамика представлена в основном сосудами типов 7 и 8 (по Н. В. Лопатину); относительно много и хорошо профилированных S-видных горшков (тип 10); присутствие сосудов баночных форм и единичных (в том числе и лощеных) фрагментов керамики мощинского круга могут свидетельствовать о контактах с «местным» населением (Там же. С. 23–30). Единичны сосуды с ребром или скругленным ребром – предшественники керамики «ладожского типа», представленной в культуре сопок; единичны сосуды типов 9 и 11, указывающих на наличие культурных связей с населением КПДК. По материалам селищ Юрьевская Горка и Бережок, относящегося к культуре сопок, фиксируется преемственность в развитии не только ребристых, но и слабопрофилированных, баночных, S-видных сосудов (Там же. Рис. 109).

Массовыми вещевыми находками являются глиняные биконические пряслица. Серия предметов относится к общим типам, бытовавшим в третьей четверти I тыс. н. э. в лесной зоне (синие полиэдрические бусы, железные ножи, спиральные пронизки и др.). Некоторые находки свидетельствуют о контактах с населением КПДК (бронзовая обоймица) и, возможно, с финским населением – потомками носителей позднедьяковской культуры (бронзовые треугольная и бутылковидные подвески, шумящая подвеска с привесками) ( Исланова , 1997. Рис. 76, 21, 27–29 )

Нижнюю дату поселений удомельской группы – кон. V – VI в. – определяют находки крапчатой бусины, железной и бронзовой (с клювовидным язычком) пряжек, звеньев трехчастных удил (Там же. С. 46, 47. Рис. 77, 5, 13 ; 79, 8, 9 ). Наиболее поздние изделия, происходящие из селища Юрьевская Горка, появляются в регионе, видимо, в VIII в. – это фрагменты железных фитильных трубочек и единственная находка стеклянной желтой бусины-лимонки (Там же. Рис. 76, 8 ; 77, 7, 8 ). Подобные бусы массово встречаются в Удомельском Поозерье на селищах культуры сопок второй пол. VIII – X в. (Там же. С. 77–78).

Группа поселений типа Подол. Наименование получила по реперному поселению Подол 3, расположенному на оз. Волго ( Синицына, Исланова , 2009). Еще четыре поселения также расположены на озерах Верхневолжского бассейна чересполосно с памятниками КПДК. Семь поселений лежат по берегам самой Волги, где КПДК неизвестна (рис. 1). Памятники представлены селищами и двумя городищами; погребальные объекты неизвестны, но это могли быть бескурганные могильники.

Жилые постройки были наземными срубными с подпольными ямами в материке, в одном случае по углам строения были зафиксированы столбовые ямки; отопительные сооружения представлены скоплениями обожженных камней от очагов или печей-каменок ( Исланова и др. , 2007. С. 134). На селище Суходол 2 очаг находился в центре постройки ( Максимов , 1998. С. 380, 384. Рис. 2).

Для памятников характерен т. н. Верхневолжский набор керамики ( Исланова , 2007. С. 313). В отличие от наборов КПДК, здесь относительно много ребристых форм, схожих с находками керамики памятников типа Узмень. Единичные схожие сосуды известны на поселениях ильменской и удомельской групп ( Исла-нова , 1997. Рис. 38, 1, 11, 14–17 ; Еремеев, Дзюба , 2010. Рис. 66, 1 ; 98, 4 ). Часто встречаются и фрагменты посуды т. н. мощинского круга или форм, являющихся как бы развитием такой посуды. Хорошо представлены округлобокие сосуды, близкие к типам 7, 8 (по Н. В. Лопатину), которые известны в ильменской и удомельской группах ( Еремеев, Дзюба , 2010. Рис. 98, 1, 3 ; Исланова , 1997. Рис. 35, 16–17 ; 36), и S-видные сосуды, аналоги которым есть на памятниках типа Узмень ( Лопатин, Фурасьев , 2007. Рис. 125, 4 ) и КПДК ( Исланова , 2006. Рис. 85, 7 ), на поселениях удомельского типа ( Исланова , 1997. Рис. 37). Немногочисленны находки типа 9, свидетельствующие о контактах с населением КПДК. Заслуживают внимания находки фрагментов глиняных сковородок с городища Осечен и селища Подол 3, неизвестные на памятниках, лежащих севернее.

Вещевые находки представлены глиняными округлыми и биконическими пряслицами, железной и бронзовой посоховидными булавками, железными ножами с прямой спинкой и серпами с пяткой, которые датируются VI–VII вв., втульчатыми наконечниками копий, пластинчатым кресалом, трехлопастным наконечником стрелы, фрагментами трехчастных удил, литейными формочками, неоднократно публиковавшимися и анализировавшимися в археологической литературе (см.: Исланова, 2012. С. 42–43; Щеглова, 2009).

На основании вещевых и керамических материалов можно говорить о культурных связях населения со смежными Верхнеднепровским и Верхнедвинским регионами, о контактах через эти регионы с раннепражским населением, о мощной местной подоснове мощинского круга, а также о возможных передвижениях на р. Волгу отдельных раннеславянских групп населения с юга и юго-запада. Все это привело к оформлению не позднее VI в. н. э. древностей типа Подол.

Особенность памятников типа Подол связана, видимо, напрямую с местоположением поселений на крупной водной магистрали – р. Волге – и вблизи волока к верховьям Западной Двины.

Таким образом, на рассматриваемой территории в третьей четв. I тыс. н. э. фиксируется пестрая культурная картина, которая не противоречит выдвинутой В. Я. Конецким общей гипотезе «двух культурных традиций» ( Конецкий , 2007. С. 267). Памятники КПДК и памятники иного культурно-хозяйственного типа были размещены в разных экологических микрорегионах и имели разную приуроченность к водным магистралям лесной зоны Восточной Европы. Определенная преемственность с древностями раннего железного века в местоположении объектов и в керамическом наборе, наличие деталей головного убора, близких финскому и балтскому населению, видимо, свидетельствуют о доминировании местного компонента в КПДК.

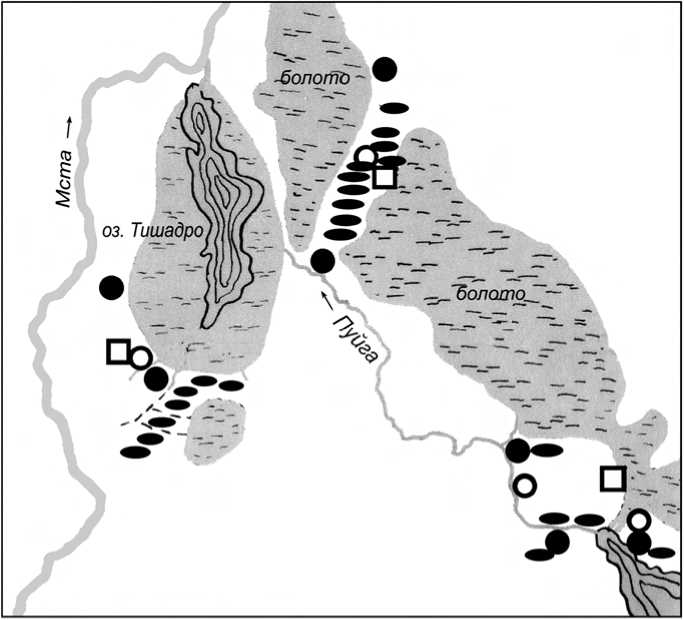

На заключительных этапах существования древностей КПДК в отдельных микрорегионах западной и восточной областей при переходе к христианству прослеживается плавное перерастание их в древнерусские поселения и могильники. Там же зафиксированы т. н. смешанные могильники, где в одних и тех же курганных группах находились насыпи с кремацией и инвентарем КПДК и с ин-гумацией с инвентарем, характерным для древнерусской культуры. Некоторые микрорегионы КПДК население покидает еще в VIII в. н. э. В восточной области на р. Шегре известна серия подобных смешанных могильников (Шитовичи, Че-ренцово, Березино), а будущий погост Шитовичи, известный по новгородской берестяной грамоте ( Янин , 2001. С. 66, 67), вырастает на основе памятников как КПДК, так и культуры сопок (рис. 3).

Среди памятников, расположенных чересполосно с КПДК, родственными выглядят полужская, ильменская, мстинская и удомельская группы. На памятниках этих групп имеются близкие керамические и вещевые наборы. Там, где исследовались большие площади (Городок на Маяте и Юрьевская Горка), фиксируется сходство в конструкциях построек. В кон. I тыс. н. э. эти микрорегионы с благоприятными для земледелия почвами заняты культурой сопок (древностями летописных новгородских словен) (рис. 3). Явственно прослеживается преемственность в большинстве форм керамики и домостроении между поселениями выделенных групп и поселениями культуры сопок. Можно предполагать, что в древностях полужской, ильменской, удомельской и мстинской групп доминировал раннеславянский компонент, которому был чужд обряд сооружения курганных насыпей.

Рис. 3. Чересполосное размещение памятников КПДК, мстинской и удомельской групп и культуры сопок в бассейне верхних Мсты, Тверцы и Волчины а - микрорегион с памятниками КПДК; б - микрорегион с памятниками культуры сопок; в - смешанный комплекс Шитовичи; г – селище удомельской группы; д – селище мстинской группы; е – грунтовый могильник

Памятники типа Подол представляют собой обособленную группу, имевшую несколько иной керамический набор, в котором отразилась иная местная подоснова и культурные связи с регионами, лежащими юго-восточнее и южнее. Судьба населения, оставившего эти памятники, из-за слабой источниковой базы остается пока неясной, и, в отличие от древностей иных групп, такие объекты не перерастают в культуру сопок.

Список литературы Культурная ситуация в ареале псковских длинных курганов

- Еремеев И.И., Дзюба О.Ф., 2010. Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в греки: Археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной и озером Ильмень/Ред. И.И. Еремеев. СПб.: Нестор-История. 670 с. (Труды ИИМК; Т. 33.)

- Иванова А.Б., 2009. Отчет о спасательных археологических работах на территории Вышневолоцкого и Спировского районов Тверской области в 2009 г.//Архив ИА РАН. Р-I.

- Исланова И.В., 1997. Удомельское Поозерье в эпоху железа и раннего средневековья. М.: Эдито-риал УРСС. 302 с.

- Исланова И.В., 2006. Верхнее Помостье в раннем средневековье. М.: Тверской гос. университет. 286 с.

- Исланова И.В., 2007. Верхневолжье и Валдай//РСМ-9. С. 301-332.

- Исланова И.В., 2012. Древности в верховьях Волги (ранний железный век и раннее средневековье)/Отв. ред. А.М. Обломский, ред. И.Н. Черных. М.: ИА РАН. 218 с.

- Исланова И.В., в печати. Городища культуры псковских длинных курганов в бассейне Мсты//Вестник Тверского гос. ун-та. История.

- Исланова И.В., Мирецкий А.В., Олейников О.М., 2007. Городище Осечен (ранний железный век и раннее средневековье)//ТАС. Вып. 6. Т. II. Тверь: Триада. С. 132-146.

- Конецкий В.Я., 1997. К вопросу о формировании культуры длинных курганов//Новгород и Новгородская земля: История и Археология: Материалы конференции/Отв. ред. В.Л. Янин. Вып. 11. Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. С. 213-225.

- Конецкий В.Я., 1998. Славянская колонизация северо-запада в отечественной исторической и археологической литературе//Новгород и Новгородская земля: История и Археология: Материалы конференции/Отв. ред. В.Л. Янин. Вып. 12. Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. С. 226-241.

- Конецкий В.Я., 2007. Этнокультурные процессы второй половины I тыс. н. э. на Северо-Западе; итоги и перспективы изучения//У истоков русской государственности: историко-археологический сборник: материалы междунар. науч. конф. (4-7 октября 2005 г., Великий Новгород, Россия)/Ред. Е.Н. Носов, А.Е. Мусин. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 256-267.

- Лопатин Н.В., 2003. О происхождении и локальной специфике керамических наборов культуры псковских длинных курганов//КСИА. Вып. 214. С. 43-58.

- Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г., 2007. Северо-Запад России и Север Белоруссии//РСМ-9. С. 276-300.

- Лыч Б.Г., 2000. О территориальных различиях погребального инвентаря носителей культуры псковских длинных курганов//Вестник молодых ученых. Исторические науки. Вып. 5. СПб. С. 72-76.

- Максимов А.Д., 1998. Археологический комплекс III-VIII вв. н. э. селища Суходол II (Ржевский район Тверской области)//ТАС. Вып. 3. Тверь: Тверская обл. типография. С. 380-386.

- Михайлова Е.Р., 2009. Культура псковских длинных курганов. Проблемы хронологии и развития материальной культуры: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. СПб. 18 с.

- Носов Е.Н., 1981. Некоторые общие вопросы изучения погребальных памятников второй половины I тысячелетия н. э. в Приильменье//СА. № 1. С. 42-56.

- Платонова Н.И., 1996. О «белых пятнах» на археологической карте памятников третьей четверти I тыс. н. э. на Северо-Западе//Ладога и Северная Русь: вторые чтения памяти Анны Мачинской (Старая Ладога, 22-23 декабря 1996 г.)/Науч. ред. Д.А. Мачинский. СПб. С. 9-12.

- Седов В.В., 1999. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование. М.: Языки русской культуры. 320 с.

- Синицына Г.В., Исланова И.В., 2009. Раннесредневековые материалы с северного берега оз. Волго в Тверской области//ТАС. Вып. 7. Тверь: Триада. С. 484-495.

- Спицын А.А. Сводка сведений о древностях Новгородской губернии//Архив ИИМК РАН. Ф. 2. № 171.

- Спицын А.А., 1903. Бологовская стоянка каменного века//ЗОРСА. Т. V. Вып. 1. С. 252-253. Табл. XXIV-XLII.

- Финно-угры и балты в эпоху средневековья, 1987/Отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука. 510 с. (Археология СССР; Т. 17.)

- Щеглова О.А., 2009. Волны распространения вещей из Подунавья на Северо-Восток в VI-VIII вв. как отражение миграций или культурных влияний//Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого света: материалы Международной конференции, состоявшейся 14-18 мая 2007 г. в Государственном Эрмитаже. СПб: Гос. Эрмитаж. С. 39-65. (Труды Гос. Эрмитажа; Т. 49.)

- Янин В.Л., 2001. У истоков Новгородской государственности. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого. 151 с.