Культурно-исторические объекты закубанской ветви "Великого шелкового пути"

Автор: Ловпаче Нурбий Газизович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Памятники истории и культуры Юга России

Статья в выпуске: 3 (7), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье намечается торговый маршрут закубанского «шелкового пути» раннего средневековья и «Генуэзской дороги» позднего средневековья, проходивший через 11 населенных пунктов (по Н. Л. Каменеву). Каждый из пунктов маршрута сопровождается археологическим или историческим памятником. В свою очередь, эти памятники отражаются в живописных произведениях автора. Параллельно с кратким анализом картины дается характеристика археологической культуры соответствующего хронологического периода. Большое количество памятников и картин были созданы в окрестностях станицы Новосвободной на р. Фарс на отрезке торгового пути, проходившего по территории Республики Адыгея. В конце статьи аргументируется целесообразность художественного изображения культурно-исторических объектов для целей их охраны и популяризации.

"великий шелковый путь", археологический памятник архитектурно-мегалитический комплекс, картина, генуэзская дорога

Короткий адрес: https://sciup.org/170174922

IDR: 170174922

Текст научной статьи Культурно-исторические объекты закубанской ветви "Великого шелкового пути"

Николай Львович Каменев, один из первых кубанских краеведов, в статье о церкви Св. Георгия на реке Белой [5, с. 7, 8] писал: «Генуэзский торговый путь» проходил через земли адыгов от Мапы (Анапы) к ст. Хабль-ской, Саратовской, Ханской, Царской, далее через р. Лабу (ст. Баговская, Псебай, Курджи-ново) на р. Кяфар, Зеленчук, в ее верховья на перевалы Клухори и Маруха в Абхазию и на восток к Каспийскому морю. С помощью памятников археологии VII – X вв., открытых и расположенных на указанном Н. Каменевым маршруте, удается реконструировать подобный торговый путь в раннем средневековье. В первую очередь, могильник «Мощевая балка» близ с. Курджиново на Большой Лабе [4, с. 213]; поселение «Церкви в Псебае»; пещера Курако между Псебаем и Баговской; Бесле-неевские захоронения в навесах на р. Ходзь [12, с. 82-83], Гупсское городище близ ст. Ба-рокаевской [8, с. 152] и скальные навесы [2]; могильник и поселение Бутковой поляны; Майкопский пытапэж [8, с. 151]; могильник карьера п. Цветочного; поселение у церкви Св. Георгия на р. Белой между ст. Ханской и г. Белореченском; Тверское городище между ст.ст. Ханской и Саратовской на р. Пшиш; Молдавановский могильник в Крымском районе [15, с. 76-79].

Пользуясь услугами кавказского обычая гостеприимства1, купцы без риска для жизни и для товара, хотя дольше, чем по правобережью р. Кубани, достигали берегов Черного и Азовского морей или в обратном направлении.

Оказывается, такое положение вещей имело место и в раннем средневековье, когда интенсивно функционировал «Великий шелковый путь», а также в поздний период средних веков, когда итальянцы возродили «великий скифский путь» на Понте Эвкинском.

Подтверждением этой гипотезы служат импортные предметы в материалах раннесредневековых археологических памятников и особенно монеты — византийские, арабские, иранские, а еще важнее, остатки шелковых тканей. Последние зафиксированы в могильнике «Мощевая балка» [4, с. 213]. Монеты найдены в Гупсских навесах, в Псекупсском и Молдавановском могильниках, в Фанагории (ст. Сенная).

Более убедительно можно говорить о памятниках края и Республики Адыгея, где проходил маршрут «Великого шелкового пути» и «Генуэзский торговый путь». Иллюстрациями объектов культурно-исторического значения служат произведения автора, более менее реалистически отражающие архитектурно-скульптурные, декоративные или живописно-графические их особенности.

Самым значительным объектом археологии в западной части Закубанской ветви оказывается городище хутора Краснобатарейного на т.н. Шанхрском городище и Семибратние курганы V-IV вв. до н.э. вблизи восточной столицы Синдского государства [1, с. 90-92]. Восточнее Шанхрского городища в том же Крымском районе еще один замечательный памятник — анфиладная каменная гробница кургана Карагодеуашх IV в. до н.э. [1, с. 130135], с богатыми (царскими, аристократическими) погребениями мужчины и женщины. К сожалению, курган уже снесен, но гробница осталась в г. Крымске. В ст. Хабльской и Саратовской пока смотреть особо нечего, но по пути к Ханской в ст. Тверской целый букет археологических памятников в долине р. Пшиш. Среди них выделяется раннесредневековое городище на высоком, крутом холме (видимо, останец). Между г. Белореченском и ст. Ханской в ХI в. была сооружена небольшая церковь Св. Георгия, свидетельствующая о распространении христианства среди адыгов в комниновский период истории Византии [5, с. 7, 8]. В настоящее время от нее сохранились жалкие фундаментные остатки под землей.

В г. Майкопе Н. И. Веселовским в 1897 г. раскопано богатейшее для раннебронзового времени на Евразийском континенте погребение царя в кургане Ошад. Курган давно снивелирован русским населением Майкопа, а на его месте поставлены охранная стела и доска. Есть надежда, что под землей сохранились остатки кромлеха, опоясывающего подножие Ошада и упомянутого Н. И. Веселовским в кратком отчете [10, с. 2-23].

Сохраняется перспектива реконструкции хотя бы части кургана с гробницей. Вариант реконструкции готов в живописном виде.

Майкопская культура

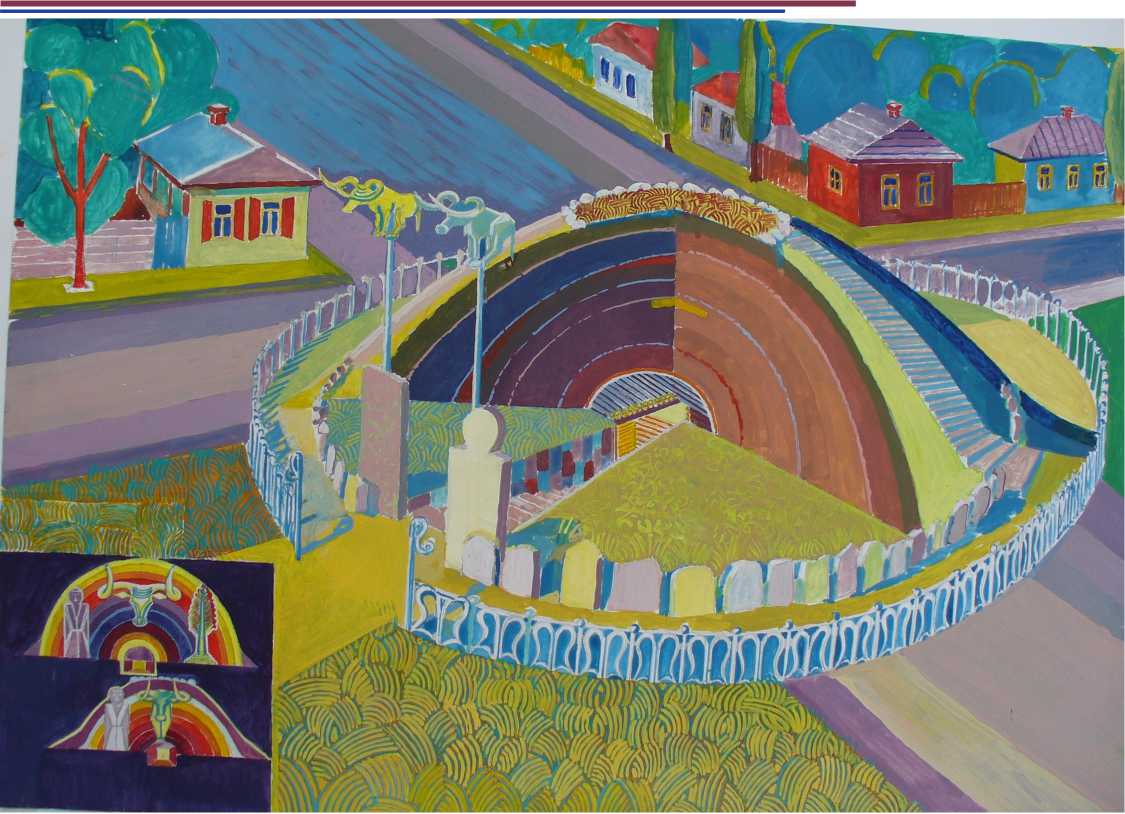

Картина «Майкопская культура» . В пределах города изучается древняя крепость «Майкоп пытапэж», очевидно, сооруженная в раннем железном веке на четырехступенчатой пирамидальной горе в излучине р. Шха-гоще (Белой), где русло под углом 90 градусов поворачивает с меридионального направления на широтное. Картина «Осада Псатской крепости» написана по топографической съемке и описанию битвы Диодором из Сицилии 1-го в. до н. э. Изображает событие 309 г. до н. э.; штурм боспорскими войсками под командованием царя Сатира крепости, в которой обороняются брат Сатира Эвмел и его союзник фатейский царь Арифарн (по рекомендации Крушкол, автора книги «Древняя Синдика», Псатскую крепость надо искать в горах Адыгеи) [6].

Гуашевые и акриловые этюды в частично реконструированном виде показывают «Майкоп пытапэж» с разных сторон. На территории северной цитадели пытапэж открыто протомайкопское поселение эпохи энеолита. Третьим объектом археологическо-палеографического характера в Майкопе является святилище-городище типа меот-ских, вблизи которого в 60-е гг. ХХ в. найдена Майкопская плита позднебронзового периода с иероглифическо-силабарической (хетт-ской) надписью об основании города Ах на рубеже XIII-XII вв. или в начале XII в. до н. э. [16, с. 22] [9, с. 61].

Продвижение по маршруту Н. Каменева далее приводит к урочищу Хашпек (клады) близ ст. Новосвободной на р. Фарс. В 1898 г. Н. И. Веселовский раскопал здесь (Клады) два больших кургана с погребениями, близкими по обряду к гробнице Ошада, но в виде каменных гробниц [14]. В 1989 г. Ленинградский археолог А. Д. Резепкин исследовал так называемый Серебряный курган. Под громадной его насыпью на восточном краю вскрыта мегалитическая гробница с порталом, где найдена каменная скульптура зверя. Против фасада гробницы — площадка с плиточными бордюрами, три менгира и плита с

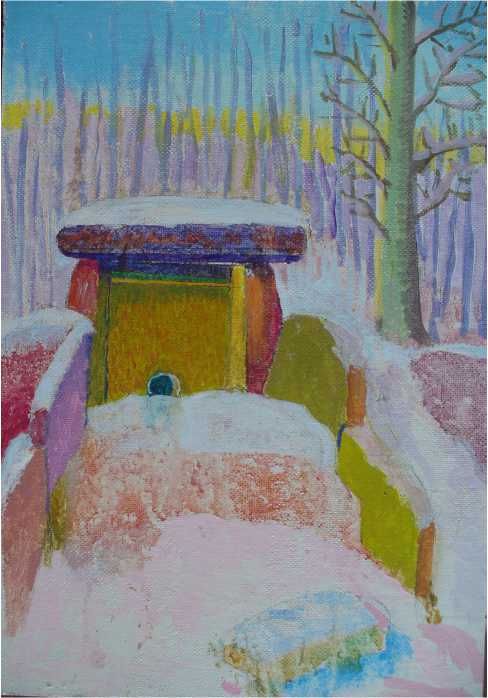

Зима в Хашпеке петроглифами. На картине «Освящение энеоли-тического храма» изображена реконструкция мегалитического храма, на месте которого позже была сооружена упомянутая гробница. В реконструкции собраны архитектурные детали из разных курганов Хашпека (Клады 1 и Клады 2).

Картина «Хаттский ритуал» у архитектурного ансамбля кургана №39 Хашпека 2 изображает реконструкцию архитектур- но-мегалитического комплекса этого памятника.

На картине «Зима в Хашпеке» изображен фасад дольмена-испыуна из мегалитического ансамбля кургана №39 Хашпека (Клады 2). Картина «Хранитель древних мегалитов» изображает полуразрушенную 11-гранную гробницу и испыун (дольмен) кургана №39, целую трехметровую колонну из кургана №40, двухкамерную мегалитическую гробницу с двускатной крышей кургана №30, а также средневековую скульптурную стелу типа надгробий Причерноморской Шапсугии. На заднем плане — играющие, пляшущие иныжы (великаны) на кургане — строители испыунов согласно адыгейской легенде [13, Рис. 32-34, 50-55, 52-65, 89-95, 96-99].

Памятники г. Майкопа и станицы Новосвободной представляют протомайкопскую, дольменную и прикубанскую культуры эпохи энеолита и бронзы.

При движении на юго-восток от урочища Хашпек (Клады) через ст. Новосвободную поднимаемся на высокую правую надпойменную террасу р. Фарс, и нашему взору открывается величественная круговая панорама окрестного низкогорья Скалистого хребта. Следует заметить, что обозреваемый ландшафт, исключая флору, очень сходен с окрестностями турецких городков Богазкале и Аладжакале в излучине главной Малоазийской реки Кы-зылирмак. В Богазкале археологами вскрыта древняя столица Хеттского царства Хатусас, а в окрестностях Аладжакале — королевский дворец XV-XIII вв. до н. э. и царский некрополь второй половины III тысячелетия до н. э. Последний стал эпонимом раннебронзовой культуры Аладжачуюк, по определению европейских, турецких и некоторых российских археологов, продолжающей развитие майкопской культуры Северного Кавказа [14, с. 18, 31] [5, с. 5-7]. Картина « Древняя Анатолия» написана мною после трех посещений Хаттусы и одной месячной археологической экспедиции по центральной Анатолии в 1998 г.

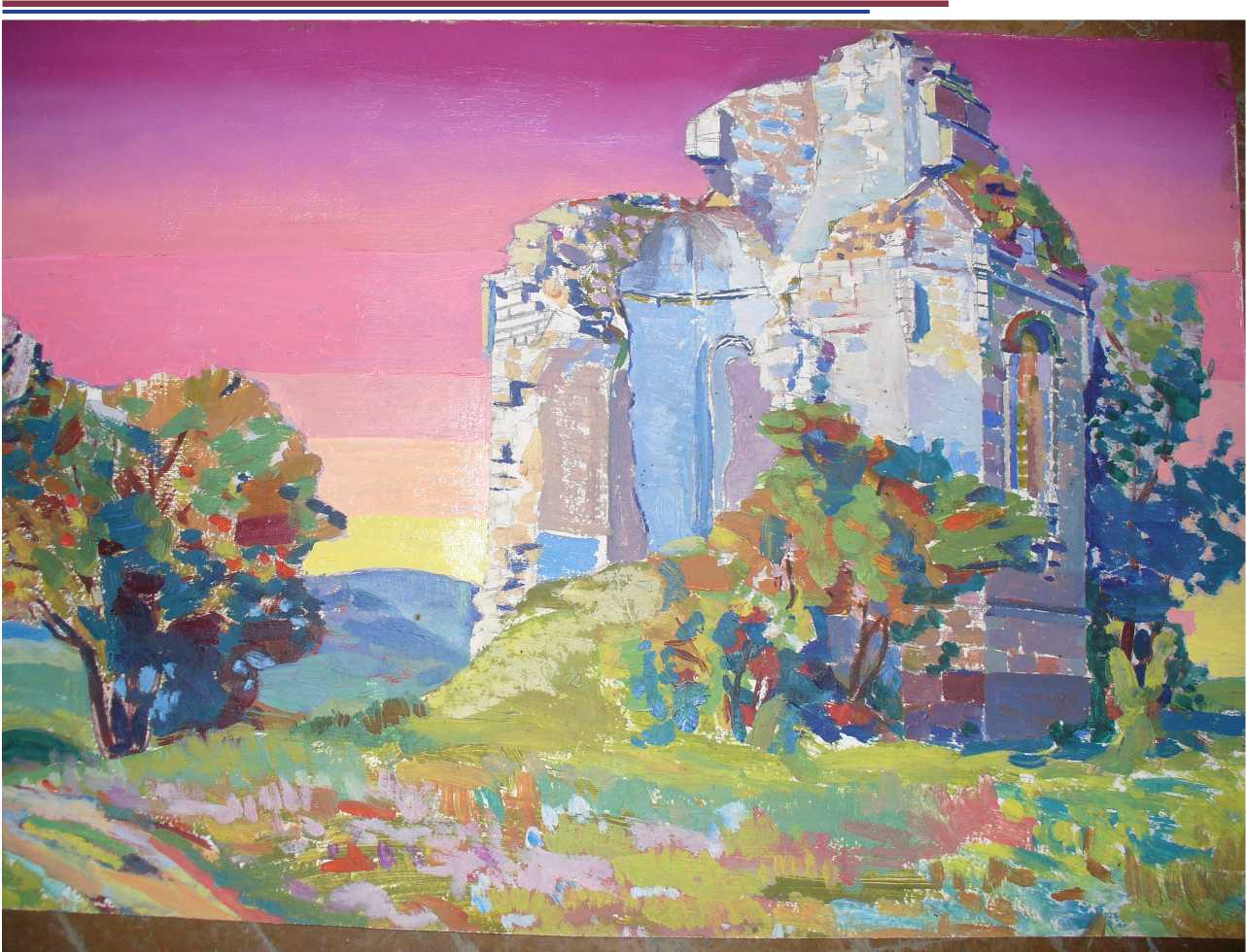

На этой террасе возвышается силуэт часовни из монастырского архитектурного комплекса «Михайловской пустыни», основанного в последней четверти XIX в. архимандритом Мартирием. Архитектурно-стилистический ордер этого памятника, несмотря на разру- шенность, хорошо читается и, судя по сохранившимся изображениям взорванных храмов советскими атеистами, отражает общий стиль памятника православной архитектуры «Михайловской обители» и России того времени.

Выбор места для часовни, колоколами сигналившей станичникам ст. Царской (Новосвободной) обо всех монастырских событиях (станицу отделяют от монастыря 11 км) совпал с местом установки памятника (бронзового бюста) российскому императору Александру II, который в 1861 г. вел здесь переговоры с адыгскими старшинами о прекращении войны.

Часовня Михайловской обители

В шести километрах на юго-восток от станицы расположена так называемая Бут-кова поляна — место бывшего здесь абадзех-ского аула Хачецокохабль, где произволилось железо. Здесь же находится археологический памятник «турецкий вал», в позднем средневековье представлявший собой почти километровую стену, определяющая северную равнинную часть поселения от курганного кладбища и горно-лесной зоны.

Поляна располагается над р. Лакруш со скальными навесами, сталактитовыми пещерами; ниже красивый водопад и колоссальный сталагнит, поддерживающий известняковый громадный навес. В этом месте древняя скотопрогонная дорога пересекает р. Лакруш и выводит на поляну террасы левого берега. По предположению А. Н. Дьячкова-Тарасова, в этом ущелье примерно в XVI-XVII вв. произошла битва между кабардинским войском и абадзехами. Абадзехи заманили неприятеля ночью в Ощнаутуаче

(ущелье Обух топора) в ловушку и разгромили претендентов на главенство над их племенем [3, с. 112].

Кроме стены и позднесредневекового могильника белореченской культуры на поляне располагается раннесредневековое поселение, курганный кахатлеж (древнее кладбище – адыг.) X-XIII вв., холмы с металлургическими горнами, много железных криц и слитки, фундаментальные остатки кузни.

Далее маршрут торгового пути достигает ст. Барокаевской на р. Гупс и разветвляется влево через ст. Губскую, Беслнеевскую в долину р. Ходзь или по р. Гупс вверх до слияния с Псеубеком, затем влево в долину р. Кизинки, а по ней до впадения в р. Ходзь до ст. Баговской (бывший аул Хагурхабль).

У слияния рр. Гупса и Псеубека торговцы-путешественники проходили через предполагаемый г. Касек X-XIII вв. [2, л. 38б], ка-сожское городище, основанное как поселение в VII-VIII вв., с мощной фортификацией, скле- повым некрополем, пятью жилыми террасами посадом, цитаделью на верхней и многочисленными фундаментальными остатками домов. Есть предположение по заваленному входу о нижнем подземном ярусе сталактитового характера, где отсиживались жители во времена вражеских нападений.

На картине «Гупсский пытапэ» представлен вид на эту укрепленную гору с севера. Вид на слияние Гупса с Псеубеком и каменный мост на переднем плане.

С западной стороны Пытапская гора (геологическое название) обозначена монументальным известняковым обнажением с пещерой внизу. Эта гора высится над р. Гупс и образно ассоциируется с фасадом дольме-на-испыуна. Картина с изображением Пы-тапской горы-дольмен находится в музее столицы Юго-Осетинской республики Цхинвали.

В ущелье Кизинки на ее левых террасах — остатки самого крупного на Кавказе доль-менного поля (около 600 мегалитов). На противоположной стороне р. Кизинки, на горе Сундучной (Цундыко) развалины мощной средневековой крепости и известняковый карьер по добыче плит для строительства мегалитов левобережных террас. На этой стороне террасы сложены из крошащегося мраморовидного или мергелевого известняка. Поэтому строителям мегалитических гробниц пришлось добывать плиты на правом берегу р. Кизинки и переправлять их через километровую пойму на левый берег.

Впадение р. Кизинки (более древнее убыхское название Мижипста — Каменка) в р. Ходзь фланкировано с левой северной стороны так называемой Кизинчанской скалой. Она также известняковая и в разное время года выглядит разноцветной (розовой, голубоватой, сиренево-серой). У подножия скалы на 300 м протянулась гигантская галерея антропоморфных скульптурных пилястр естественного происхождения высотой до 20 м.

Когда писался этюд с этой скалы, русский пастух, присматривавший за табуном лошадей на поляне под Кизинчанской скалой, поведал интересную интерпретацию адыгской легенды о испыунах. Вот его рассказ, почти дословно запомнившийся мне:

«Ты думаешь, это природные скульптуры? Нет, это люди, жившие там, в ущелье, где сотни каменных хаток, построенных ими. И когда какая-то враждебная сила вытеснила их из родной горной долины, они решили окаменеть и остались охранять свои каменные сооружения. Так они любили свою малую родину, что ушли из жизни, превратившись в каменные статуи, но остались на страже родной Ми-жипсты».

Картина изображает одиночные и групповые горельефы с иллюзорно переданными анатомическими деталями, элементами одежды, головными уборами кавказского покроя.

Позже в сборнике АГК (Адыгейский го-суниверситет) мной была написана и опубликована статья, в иллюстрации к которой были включены более детальные прорисовки Кизинчанских природных антропоморфных скульптур [8, с. 107].

От Кизинчанской скалы один километр до ст. Баговской. От ее северной окраины по восточному склону дорога взбиралась на хребет Герпеген и по нему через 15 км спускалась в п. Псебай. На середине Герпегена – Богатырская скала, изображенная в пастели, но ее, к сожалению, нет.

Дальше путь шел до Большой Лабы вдоль хребта Мыфэргут, в системе которого расположен приток М. Лабы Гуанэкопс, а на нем – замечательный памятник природы Псе-байские церкви. Наротив них на террасах имеется раннесредневековое поселение. Картина «Псебайские церкви» изображает выветренные известняковые скалы с причудливыми архитектурными формами, иллюзорно напоминающими луковки русских церквей.

Большую Лабу торговый маршрут пересекает у с. Курджиново; в его окрестностях — известный раннесредневековый могильник «Мощевая балка», в котором найдены шелко-во-тканные элементы одежды. Следующий пункт — ст. Преградная, где можно видеть (и добраться до ближайшего обозрения) аланские скальные катакомбы в отвесах р. Уарпа (Урупа). На пересечении р. Большой Зеленчук (по-адыгски – Инджишко) — станица Зе-ленчукская. От нее по Большому Зеленчуку (вдоль него) через п. Архыз можно добраться до Марухского и Санчарского перевалов, далее в Абхазию, Колхиду, затем на юг через Малую

Азию в Сирию. Через ст. Кардонникскую, Карачаевск, по Теберде можно подняться на Клу-хорский перевал и в Абхазию.

Если представить движение в обратном направлении, то из Средней Азии в обход Каспийского моря с севера караваны шли, спускаясь на Ставрополь, а у Кисловодска расходились. Одна ветка через Карачаевск вела на юг; другая (основная) по правобережью Кубани на Крым; третья, закубанская приводила в Мапу (Анапу). Как это осуществлялось, уже сказано раньше.

Разумеется, художественные изображения не обладают такой документальностью, как фотография, но иногда они не уступают в этом свойстве, а превосходят. Это в том случае, когда фотоаппарат нивелирует искусственные элементы с естественными (петроглифы).

Второе качество рисунка и картины в том, что они позволяют реконструировать некоторые элементы памятника, невидимые под землей или разрушенные на ее поверхно- сти. Во всех случаях изображение помогает сохранности и реконструкции древнего объекта, особенно в случае его гибели. Великолепной иллюстрацией этого являются рисунки и чертежи кавказских дольменов, выполненные В. И. Марковиным в его книгах. Исследователь кавказских мегалитов совершил научный подвиг, увековечив в своих иллюстрациях многие из тех, которых уже нет. В природе их нет, но на бумаге они остались в таком виде, что о них можно говорить и писать.

Список литературы Культурно-исторические объекты закубанской ветви "Великого шелкового пути"

- Анфимов Н. В. Древнее золото Кубани. Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1987.

- Архив Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева. Дитлер П. А. Отчет об археологической экспедиции в Борисовском ущелье в 1962 г. Майкоп.

- Дьячков-Тарасов А.Н. Абадзехи (Историко-этнографический очерк) // Записки Кавказского отдела Русского географического общества. Книжка 22. Выпуск 4. Тифлис, 1902.

- Иерусалимская А. А. «Аланский мир на шелковом пути» (Мощевая балка - историко-культурный комплекс VIII - IX вв.) // Культура Востока. Древность и раннее средневековье. Л.: Аврора, 1978. С. 151-162.

- Каменев Н. Н. Развалины церкви Св. Георгия на р. Белой // Памятная книжка Кубанской области. Екатеринодар: 1877.