Культурные связи населения нижней Ангары в развитом Средневековье (по материалам комплекса Проспихинская Шивера IV)

Автор: Сенотрусова П.О., Мандрыка П.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

На основании материалов могильника Проспихинская Шивера IV рассматриваются вопросы межкультурных связей населения нижней Ангары в начале II тыс. н.э. Влияние енисейских кыргызов отмечается по комплексамXI-XII вв., где представлены сабля с обоюдоострым острием, железные шарнирные ременные наконечники, элементы двух поясных наборов с железными прямоугольными и «бобовидными» накладками. С XIII в. обитатели нижнеангарской тайги были включены в орбиту влияния Монгольской империи, что подтверждается распространением поясных наборов с бляхами-обоймами, пластинчатых браслетов, серег в виде вопросительного знака, плоских широких наконечников стрел, двусоставных удил с кольчатыми псалиями, монетовидных амулетов, стеклянных, фаянсовых и керамических бус. На протяжении всего периода развитого Средневековья культурные связи населения Средней и Западной Сибири были постоянными и долговременными. На это указывают найденные на нижней Ангаре западно-сибирские бронзовые украшения: ажурные лапчатые, арочные шумящие, объемные колоколовидные подвески, плоская подвеска в виде изображения птицы, трубчатые пронизи с вздутиями, трехчастные дуговидные и четырехлепестковые нашивки. С материалами Западной Сибири сопоставляются ажурные подвески «сросткинского» типа и колесовидная, кольцевидные выпуклые накладки, поясной набор с накладками сердцевидной формы, гребни, накладки на лук, некоторые типы наконечников стрел и керамика. Несмотря на указанные заимствования, основные компоненты культуры нижнеангарского населения развитого Средневековья сформированы на местной основе и восходят к более раннему времени.

Средняя сибирь, нижняя ангара, южная тайга, развитое средневековье, лесосибирская культура, культурные связи, украшения, оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/145145894

IDR: 145145894 | УДК: 904

Текст научной статьи Культурные связи населения нижней Ангары в развитом Средневековье (по материалам комплекса Проспихинская Шивера IV)

За последние два десятилетия в южно-таежной зоне нижней Ангары (рис. 1) были проведены масштабные археологические исследования, расширившие источ-никовую базу по средневековой истории. В долине Енисея, в районе ангарской стрелки, открыт комплекс поселенческих памятников возле г. Лесосибирска, где по ряду городищ XI–XIV вв. выделен эталонный комплекс керамики этого времени [Мандрыка, Бирюлева, Сенотрусова, 2013]. В Нижнем Приангарье* было изучено ок. 130 погребений начала II тыс. н.э., что позволило реконструировать погребальный обряд и получить развернутую характеристику предметного комплекса лесосибирской археологической культуры [Богучанская археологическая экспедиция, 2015, с. 528–529; Сенотрусова, Мандрыка, Пошехоно-ва, 2014; Мандрыка, Сенотрусова, 2018]. В инвентаре нижнеангарских захоронений отмечено значительное количество привозных предметов и/или подражаний им. Накопленная источниковая база позволяет рассмотреть направления, интенсивность и характер культурных связей местного населения в развитом Средневековье. Определяющее значение при освещении этой проблематики имеют материалы некрополя Проспихинская Шивера IV. Данный объект является самым крупным исследованным могильником таежной зоны Средней Сибири, он выступает опорным памятником при изучении средневековой эпохи региона. Полученная в ходе раскопок некрополя коллекция насчитывает более 2 800 предметов. Материалы других могильников и отдельных захоронений (Сергушкин-3, Усть-Тасеева, Скородумный Бык, Капонир и др.) дополняют имеющиеся сведения, но существенно не меняют общую картину.

Культурные влияния

При изучении средневековых культур таежной зоны Евразии основные технологические и культурные инновации традиционно связываются со степным поясом. Именно в степях возникали и функционировали государственные образования, которые так или иначе включали в орбиту своего влияния периферийные лесные регионы. Изменение политиче ской и культурной ситуации в евразийских степях отражалось и на населении тайги.

Влияние степных культур. К началу II тыс. н.э. территория южной тайги Средней Сибири входила

Рис. 1. Расположение района исследований.

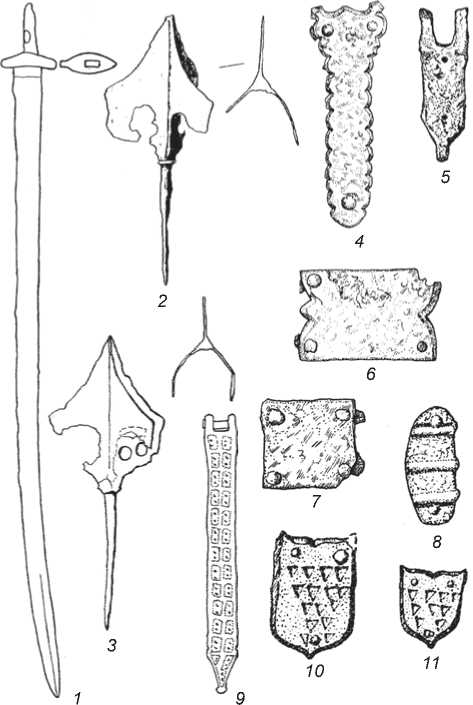

в сферу влияния Кыргызского каганата. Об этом упоминает Рашид-ад-дин, указывая, что северная граница государства енисейских кыргызов доходила до устья Ангары [1952, с. 102]. Ряд исследователей напрямую связывали ангарские средневековые погребения по обряду трупосожжения на стороне с «тюркоязычными народами» или более конкретно с «енисейскими кыргызами» [Волокитин, Инешин, 1991, с. 146; Леонтьев, 1999, с. 21], с красноярско-канским вариантом их культуры [Кляшторный, Савинов, 2005, с. 271]. Вместе с тем археологические свидетельства кыргызского влияния на таежное население немногочисленны. В материалах могильника Проспихинская Шивера IV можно выделить лишь небольшое количество предметов, происхождение которых связано с культурой енисейских кыргызов. К ним относятся сабля с обоюдоострым острием (рис. 2, 1 ), железные шарнирные ременные наконечники (рис. 2, 4 , 5 , 9 ), элементы двух поясных наборов с железными прямоугольными и «бобовидными» накладками (рис. 2, 6–8 ). Все эти вещи находят аналогии в материалах малиновского этапа аскизской культуры. Несколько предметов кыргызского облика отмечены в долоновском погребении и захоронении на стоянке Кода-2. Это трехлопастные наконечники стрел (рис. 2, 2 , 3 ) и поясные железные накладки геральдической формы с чешуйчатым орнаментом (рис. 2, 10 , 11 ) [Волокитин, Инешин, 1991; Басова, 2016].

Следующий культурный импульс южного, а скорее юго-восточного направления связан с завоеваниями Чингизидов. Присоединение Южной Сибири, в т.ч. Кыргызского каганата, к Монгольской империи не могло не сказаться на его северных таежных соседях. Формально это произошло в 1207 г., окончатель-

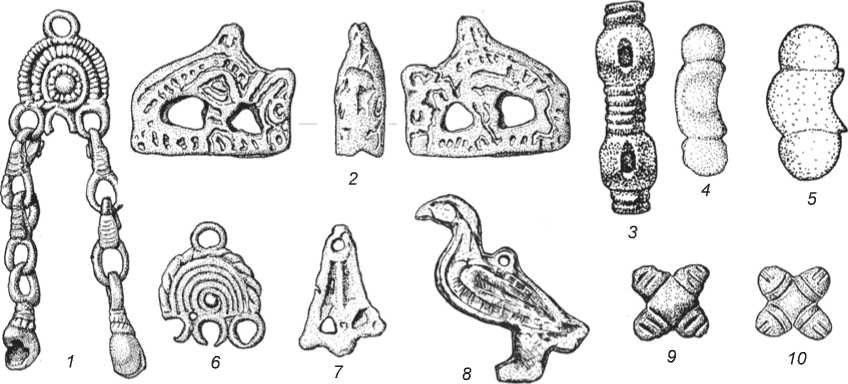

Рис. 2. Железные предметы кыргызского облика из южнотаежной зоны Средней Сибири.

1, 4–9 – из могильника Проспихинская Шивера IV; 2, 3, 10, 11 – из погребения в районе Долоновского расширения Братского водохранилища.

но енисейские кыргызы были разбиты в 1218 г. после карательного похода Джучи [Бартольд, 1963, с. 507]. Территория Южной Сибири и прилежащие северные земли отошли в 1227 г. к улусу Великого хана. В 1260 г., после победы Хубилая над Ариг-Букой, Саяно-Алтайское нагорье вошло в состав владения Юаньской династии [Савинов, 1990, с. 129]. Вероятно, единственным источником монгольского времени, в котором упоминается собственно Ангара, является предание о походе трех беков вниз по этой реке в период правления Сурхуктани [Рашид-ад-дин, 1952, с. 102]. Несмотря на легендарный характер описываемых событий примечателен сам факт упоминания Ангары в монгольских источниках.

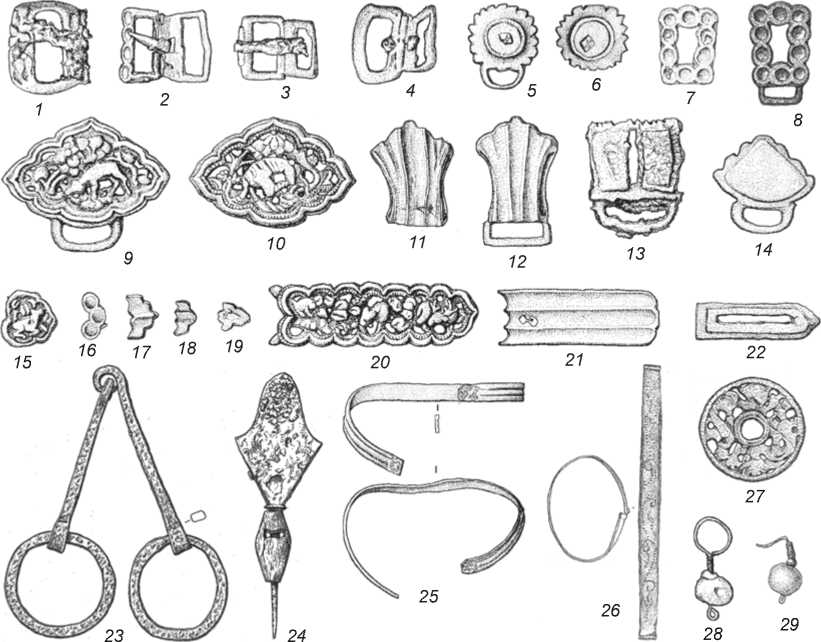

В монгольское время на нижней Ангаре получили распространение новые типы вещей: серьги в виде вопросительного знака (рис. 3, 28 , 29 ), плоские широкие наконечники стрел (рис. 3, 24 ), двусоставные удила с кольчатыми псалиями (рис. 3, 23 ), монетовидные амулеты (рис. 3, 27 ), пластинчатые браслеты

(рис. 3, 25 , 26 ), стеклянные, фаянсовые и керамические бусы, а также металлические детали наборных поясов с бляхами-обоймами (рис. 3, 1–22 ). Последние находки особенно примечательны. «Монгольский» тип пояса сложился уже в чингизидову эпоху, его основными элементами стали крупные сабельные бляхи-обоймы с петлей, двухчастные пряжки, часто посаженные миниатюрные накладки (лунницы), крупный подпрямоугольный наконечник, отличительной особенностью – отсутствие подвесных ремешков и накладок с прорезями [Крамаровский, 2001, с. 69]. Пояс занимал важное место в жизни монгольских воинов, являясь маркером социального статуса, доблести и знатности.

На Ангаре известны детали гарнитуры от семи наборных поясов из закрытых погребальных комплексов. Они отлиты из сложной латуни с преобладанием свинца и оловянно-свинцовых бронз. Элементы таких поясов изготовлялись мастерами одновременно, специально для одного полного набора. Высокое качество и использование технологически сложных сплавов позволяют считать, что они производились в развитых ремесленных центрах и поступали в Сибирь из одной или нескольких близких друг другу мастерских, работавших по заказам местных элит. Наиболее близкие аналогии ангарским поясам известны в материалах из Красноярской лесостепи и южных районов Западной Сибири [Сенотрусова, Мандрыка, Тишкин, 2015, с. 122, 123].

Найденные на Ангаре поясные наборы являлись престижными изделиями. Их отличает высокое качество исполнения, сложность композиционного решения. В большей мере это относится к поясу с изображением лани под раскидистым деревом (рис. 3, 9 , 10 ). Такие находки на территории Евразии достаточно редки и являются важным свидетельством влияния монгольской культуры. Пояса с подобными изображениями исследователи относят к категории парадных охотничьих, бытовавших в пределах 40–70-х гг. XIII в. – середины XIV в. [Крамаровский, 2001, с. 56, 65].

Влияние культур Западной Сибири. У средневековых обитателей нижнеангарской тайги существовали устойчивые культурные связи с населением Западной Сибири. Из Нижнего Приобья в Среднюю Сибирь поступали разнообразные бронзовые украшения. В коллекции из некрополя Проспихинская Шивера IV отмечены ажурные лапчатые, арочные шумящие и объемные колоколовидные подвески (рис. 4, 1 , 2 , 6 , 7 ), плоская подвеска в виде изображения птицы (рис. 4, 8 ), пронизи с вздутиями (рис. 4, 3 ) и другие изделия [Сенотрусова, Мандрыка, 2013]. Весь этот комплекс предметов находит многочисленные аналогии в материалах памятников Нижнего Приобья, в т.ч. могильников Барсовский IV, Сайгатинский I–IV, Киняминский I, II, ряда городищ и поселений [Федо-

Рис. 3. Предметы монгольского облика из могильника Проспихинская Шивера IV в южно-таежной зоне Средней Сибири.

1–4 – бронза, железо; 5–22, 25–27 – бронза; 23 – железо; 24 – железо, рог; 28, 29 – бронза, стекло.

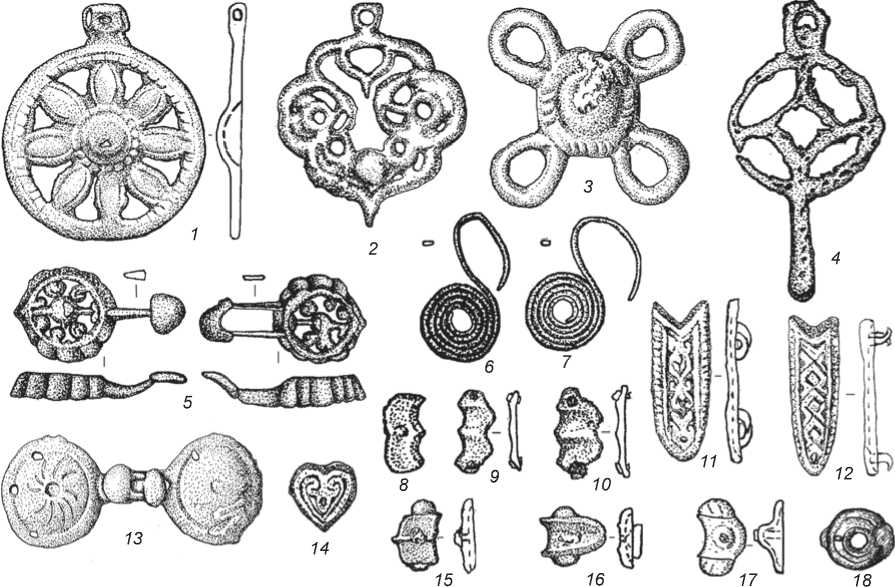

Рис. 4. Нижнеобские бронзовые изделия из могильника Проспихинская Шивера IV.

рова и др., 1991, с. 138; Семенова, 2001, с. 62, 65, 71, 72; 2008; Зыков, 2012, с. 206, рис. 67].

Если различные подвески представлены единичными экземплярами, то трехчастные дуговидные и четырехлепестковые нашивки (рис. 4, 4, 5, 9, 10) широко использовались для украшения различных вещей. Только на могильнике Проспихинская Шивера IV найдено 135 трехчастных и 347 четырехлепестковых нашивок. Известны они и на других памятниках Нижнего Приангарья: в погребениях в устье р. Коды, на р. Чадобец, на могильниках Сергушкин-3, Отико-1, стоянках Кода-2, Окуневка и Усть-Кова

[Леонтьев, Ермолаев, 1992, с. 18; Привалихин, Фокин, 2009, рис. 5–11; Басова, 2010, с. 488; Герман, Леонтьев, 2011, с. 383; Долганов, 2011, с. 397; Березин, 2002, с. 33; Томилова и др., 2014, рис. 2]. Фактически эти изделия были самыми распространенными в XI–XIV вв. в Нижнем Приангарье украшениями. Изготовление трехчастных и четырехлепестковых нашивок на севере Западной Сибири зафиксировано при изучении Тазовской ювелирной мастерской [Хло-быстин, Овсянников, 1973]. Поток украшений из северных районов Западной Сибири в бассейн нижней Ангары был устойчивым на протяжении всего развитого Средневековья. При этом нельзя исключать, что наиболее простые в изготовлении трехчастные и четырехлепестковые нашивки могли отливать и на месте в подражание привозным образцам.

Следует ожидать, что в Западной Сибири также будут выявлены вещи, изготовленные в Приангарье, но этот вопрос нуждается в отдельном рассмотрении. Сейчас можно отметить случайную находку в урочище Барсова Гора – железный предмет Y-образной формы [Чемякин, 2008, рис. 5, 8]. Изделия такой формы и близких размеров широко использовались обитателями среднесибирской тайги и служат индикатором их культуры [Мандрыка, 2006, с. 153]. Некоторые типы предметов характерны как для нижнеангарского, так и для нижнеобского населения. К ним относятся, например, концевые накладки-вкладыши на кибить лука. Они изготовлены из рога, имеют расщепленное основание и вырез для тетивы на конце. Луки с такими накладками-вкладышами широко использовались на Ангаре и Енисее, а также известны в западно-сибирских материалах: на городищах Зеленая Горка, Бухта Находка и Ярте VI [Смирнов и др., 1957, с. 233; Кардаш, 2011, с. 27; Плеханов, 2014, табл. 5, 29]. На Ангаре и нижней Оби в развитом Средневековье отмечены однотипные долотовидные наконечники стрел с оттянутыми шипами, «узкие» гребни-заколки. Наличие идентичных бытовых предметов на достаточно отдаленных друг от друга территориях можно объяснить не только устойчивыми обменными связями, но и определенной культурной близостью населения этих регионов.

На Ангару поступали также вещи из степных, лесостепных и южно-таежных районов Западно-Сибирской равнины (Алтай, Новосибирское Приобье, Бараба, Томское Приобье). К ним относятся ажурные подвески «сросткинского» типа (рис. 5, 2 ), найденные в погребениях на стоянке Кода-2 [Басова, 2016, с. 103, рис. 2, 5 ] и могильнике Проспихинская Шивера IV. Д.Г. Савинов отмечает, что эти украшения типичны для сросткинской культуры IX–X вв. [1987, с. 88]. По мнению Ф.Х. Арслановой, такие подвески являются частями застежек, широко распространенных в Обь-Иртышском междуречье и на сопредельных территориях в X–XII вв. [2013, с. 108]. К этой же

Рис. 5. Западно-сибирские бронзовые изделия из могильника Проспихинская Шивера IV.

категории предметов относится круглая колесовидная ажурная подвеска (рис. 5, 1 ) из могильника Проспи-хинская Шивера IV, практически идентичная находкам из бассейнов средней Тары (могильник Крюч-ное-6) [Молодин и др., 2012, с. 86] и нижней Томи (Басандайский курганный могильник) [Басандайка, 1947, с. 28, 30]). Другая ажурная подвеска имеет параллели в Томском Приобье (рис. 5, 4 ).

Многочисленные аналоги двусоставных застежек из Нижнего Приангарья (рис. 5, 5 , 13 ) известны в средневековых материалах Верхнего Прииртышья, предгорий Алтая, Томского и Новосибирского Приобья, Причулымья [Senotrusova, Mandryka, 2015]. К изделиям, происходящим с юга Западной Сибири, следует отнести и спиралевидные серьги (рис. 5, 6 , 7 ) из прямоугольной в сечении проволоки, найденные на могильнике Проспихинская Шивера IV и в погребении на стоянке Кода-2 [Басова, 2016, рис. 2]. Такие же серьги имеются в комплексах XI–XII вв. могильника Березовый Остров-1 в Новосибирском Приобье [Адамов, 2000, с. 59, рис. 108]. К этой же группе находок относятся и крупные четырехлепестковые нашивки с ажурными «лепестками» (рис. 5, 3 ). Близкие предметы известны в материалах Иловского курганного могильника на Чулыме, могильников у устья Малой Киргизки, Ташара-Карьер-2, Санаторный-1 и Осинки [Беликова, 1996, рис. 102, 6 ; Плетнева, 1997, рис. 163, 9 ; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 61, 167, рис. 34].

На могильнике Проспихинская Шивера IV зафиксированы детали нескольких поясных наборов, аналогичные западно-сибирским. К ним следует отнести кольцевидные выпуклые бронзовые накладки (рис. 5, 18 ), которые крепились к ремню с помощью одной или двух железных заклепок, и серебряные круглые. Такие же накладки найдены в погребениях конца XI – начала XIII в. Осинкинского могильника в Верхнем Приобье [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 61]. Идентичные железные накладки известны в Среднем Причулымье и на Алтае, на могильнике монгольского времени Телеутский Взвоз-1 [Беликова, 1996, рис. 99, 25 ; Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002, рис. 39, 24–26 ], а бронзовые – на могильнике Ташара-Карьер-2 в Верхнем Приобье [Савинов, Новиков, Ро сляков, 2008, с. 317]. В коллекции из некрополя Проспихин-ская Шивера IV имеются миниатюрные трехчастные бронзовые поясные накладки разной формы (рис. 5, 9 , 10 , 15–17 ), аналогичные найденным на Еловском могильнике в Верхнем Приобье [Матющенко, Старцева, 1970, табл. VI], и миниатюрные бронзовые крыловидные накладки (рис. 5, 8 ), сходные с таковыми из могильника Калтышино I в Кузнецкой котловине [Савинов, 1997, рис. 7].

В материалах некрополя Проспихинская Шивера IV имеется свидетельство опосредованных культурных связей Нижнего Приангарья с Волжской Болгари- ей. В погр. 50 найдены поясные накладки сердцевидной формы и пятиугольные ременные наконечники с растительным декором (рис. 5, 11, 12, 14). Подобные детали пояса были широко распространены на территории Волжской Болгарии и по Камскому торговому пути. Болгарское происхождение поясной гарнитуры подтверждает и анализ сплава накладок [Гуненко, Се-нотрусова, 2013, с. 72]. В Сибири известен еще один подобный поясной набор – из могильника Кипы III в таежном Прииртышье [Коников, 1993, с. 36].

Выводы

Из приведенных данных становится очевидным, что в Средние века носители лесосибирской культуры южной тайги Нижнего Приангарья были включены в сложную систему межкультурных связей. Они поддерживали контакты с населением степных регионов на протяжении всего развитого Средневековья. Характер этих контактов был обусловлен вовлечением народов севера в орбиту политических интересов государственных образований, доминировавших в то время в степном поясе Евразии.

Влияние енисейских кыргызов на таежное население Средней Сибири в литературе сильно преувеличено. Изделия тюхтякского облика на Ангаре и Енисее не известны. Небольшое число кыргызских вещей отмечено здесь только в период XI–XII вв. По всей видимости, это отражает формирование красноярско-канского варианта кыргызской культуры, когда переселявшиеся из Тувы на север кыргызы осваивали лесостепные районы и контактировали с таежными племенами [Савинов, 1989, с. 146]. Свидетельств непосредственного присутствия кочевников на берегах Ангары также пока не известно, не зафиксировано ни одного захоронения, в инвентаре которого были бы исключительно кыргызские вещи. По-видимому, подчинение южно-таежных территорий носило достаточно формальный характер и было ограничено по времени [Сенотрусова, 2015].

Внимание номадов к таежным районам обуславливалось их заинтересованностью в получении высоко ценимой в Средневековье пушнины. Кроме того, в монгольское время «лесные народы» могли привлекаться на службу в армию или административный аппарат Монгольской империи. Это подтверждается наличием в южно-таежных погребальных комплексах престижных вещей, таких как поясные наборы с сабельными бляхами-обоймами. Поясные гарнитуры выступали высокозначимыми предметами, они маркировали вовлечение тех или иных обществ в публичные иерархические структуры [Крамаровский, 2001, с. 67]. Южно-таежная зона Средней Сибири была включена в орбиту политического и культурно- го влияния сначала Монгольской державы, а несколько позже и Юаньской империи. При этом изменений в системе хозяйствования и в погребальном обряде не происходило, доминирующее положение занимал традиционный уклад жизни населения южной тайги.

Культурные связи между Средней и Западной Сибирью в развитом Средневековье были постоянными и долговременными. Можно говорить о культурной близости населения этих регионов. В пользу данного предположения свидетельствует не только распространение общих типов украшений из цветных металлов, но и сходство орнаментации керамики лесосибирского стиля и западно-сибирских сосудов развитого Средневековья [Мандрыка, Бирюлева, Сено-трусова, 2013].

В целом материалы могильника Проспихинская Шивера IV и других погребальных комплексов Нижнего Приангарья отражают широкий спектр межкультурных связей населения этого региона в развитом Средневековье. Оно принимало активное участие в историко-культурных процессах, протекавших в то время в Северной Евразии.

Список литературы Культурные связи населения нижней Ангары в развитом Средневековье (по материалам комплекса Проспихинская Шивера IV)

- Адамов А. А. Новосибирское Приобье в X-XIV вв. -Тобольск; Омск: Ом. гос. пед. ун-т, 2000. -256 с.

- Арсланова Ф.Х. Очерки средневековой археологии Верхнего Прииртышья. -Астана: Фил. Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана, 2013. -406 с.

- Бартольд В.В. Киргизы: Исторический очерк//Соч. -М.: Наука, 1963. -Т. II. -Ч. 1: Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. -С. 471-543.

- Басандайка. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1947. -310 с.

- Басова Н.В. Результаты исследования средневекового могильника на стоянке Кода-2//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. -Т. XVI. -С. 488-491.