Культурный континуум бореальной зоны Евразии и Восточносибирский клин (по данным сравнительной мифологии и палеогенетики)

Автор: Березкин Ю.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

За последние десять лет в Электронный каталог фольклора и мифологии мира были введены резюме многих тысяч текстов, записанных в Европе и Азии. Их обработка показывает наличие систематических параллелей между традициями Западной Евразии и Америки, в частности индейцев Равнин. Особенно заметны подобные мотивы в древнегреческой мифологии (падение Фаэтона, Пасифая и бык, борьба карликов с перелетными птицами и др.). О подобных параллелях было известно еще в XIX в., но они долго не могли получить объяснение. Положение изменилось благодаря новым данным по палеогенетике Сибири. Ранее пика ледникового максимума (Янская стоянка, Мальта) население Восточной Сибири обнаруживает генетическую связь с популяциями европейской части Евразии. Примерно к середине голоцена происходит смена населения; она не была резкой, но в итоге повлекла за собой расчленение первоначального культурного континуума в пределах бореальной зоны Евразии, продолженного затем в Новый Свет. Среди западноевразийско-американских мотивов значительную часть составляют эпизоды приключенческих повествований. Напротив, среди параллелей между традициями индо-тихоокеанской окраины Азии и Америки преобладают в узком значении мифологические (этиологические и космологические) мотивы, включая те, которые, вероятно, имеют древнее африканское происхождение. Начиная с гунно-сарматского, если не со скифского времени, происходил массовый перенос на запад Евразии мотивов южно-сибирского и центрально-азиатского происхождения. Античные источники отражают более раннее состояние европейской мифологии - отсюда отличие древнегреческого набора мотивов от характерного для поздних традиций Европы.

Заселение америки, доистория сибири, сравнительная мифология, фольклор евразии, античная мифология, точные методы в гуманитарных науках

Короткий адрес: https://sciup.org/145146531

IDR: 145146531 | УДК: 903+7.046+398 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.028-040

Текст научной статьи Культурный континуум бореальной зоны Евразии и Восточносибирский клин (по данным сравнительной мифологии и палеогенетики)

Количество фольклорно-мифологических текстов, опубликованных на разных языках, исчисляется миллионами. Мало кто сомневается в том, что этот материал содержит важную информацию. Однако какую? На протяжении двух веков исследователи высказывали разные мнения по поводу того, что именно можно узнать, систематизируя традиционные нарративы. Десяток выдвинутых гипотез нетрудно свести к двум основным парадигмам. Фольклор и мифология либо являются историческим источником, помогающим реконструировать прошлое, либо отражают универсальные особенности человеческой психики. Третьего не дано. Фольклористы, как правило, не занимались ни тем, ни другим, а систематизировали сюжеты и жанры. Против этого есть лишь одно возражение: типология не может быть целью исследования. Это лишь его предварительный, хотя и необходимый этап.

Т. Кун, при всей спорности некоторых своих утверждений, настаивал на том, что сторонники разных парадигм не в состоянии переубедить друг друга [Кун, 2003]. Научные направления возникают и исчезают лишь вместе с их представителями. Спорить можно о конкретных вопросах, но не об общих подходах. Для историка очевидно, что все существующее возникало в определенном месте и в определенное время. Мы допускаем, что в культуре есть то, что свойственно человеку как виду, но нас в данном случае не интересуют универсальные элементы – пусть ими занимаются психологи и этологи. Что же до фольклора и мифологии, то картографирование неопровержимо доказывает, что сюжеты, мотивы и жанры фольклора не универсальны. Их конкретные формы и варианты характерны для одних регионов и не известны в других, причем эти различия редко, если вообще коррелируют с природными, социальными и хозяйственными особенностями (тривиальные случаи вроде отсутствия у обитателей удаленных от моря районов мифов, объясняющих приливы и отливы, вряд ли нужно упоминать). Ареальное распространение элементов фольклора и мифологии отражает контакты между людьми, очерчивает древние сферы взаимодействия.

Есть много причин, в силу которых в 20-е гг. XX в. культурная антропология и фольклористика перестали быть историческими дисциплинами. Важно, что собранный этнографический и фольклорный материал не утратил от этого своей ценности. По мере того, как благодаря успехам археологии и генетики отдаленное прошлое человечества обретает конкретные очер- тания, корпус фольклорно-этнографических данных превращается в уникальный информационный ресурс, позволяющий осветить такие аспекты прошлого, которые для других исторических дисциплин недоступны.

Научное направление, которое мы представляем, пока не имеет устойчивого обозначения. Его можно называть корпусной фольклористикой, хотя этот термин непрозрачен. Суть дела в том, что историческая информация содержится не в отдельных мифологических текстах, не в сюжетах повествований, а в ареалах выделяемых из текстов элементов, которые совпадают с ареалами тех или иных культурно-исторических общностей. Время существования подобных обществ известно благодаря археологам и генетикам. И это позволяет – в первом приближении – датировать terminus ante quem появления мифологических образов и повествовательных эпизодов.

Американские связи древнегреческой мифологии

В конце XIX в. основоположник профессиональной американской антропологии Ф. Боас записывал мифы индейцев побережья Британской Колумбии. В них он обнаружил эпизод, сходный с древнегреческим мифом о журавлях и пигмеях [Boas, 2002, p. 213–215]. Где-то далеко живут карлики, наделенные недюжинной силой, но терпящие урон от регулярно нападающих на них перелетных птиц: гусей, лебедей, уток, журавлей [Шталь, 1982]. Обычно рассказывается, как попавший к карликам человек легко побеждает птиц.

Боас не стал комментировать отмеченную параллель и даже не включил этот мотив в список характерных для обследованных им традиций [Boas, 2002, p. 672–674], да и что можно было сказать в то время? Исследователи выявили тексты на данный сюжет у значительного числа народов Евразии и особенно Америки [Toivonen, 1937]. Большинство случаев мы отметили в обзоре, опубликованном полтора десятилетия назад* [Berezkin, 2007]. С тех пор похожие эпизоды удалось обнаружить также во Франции

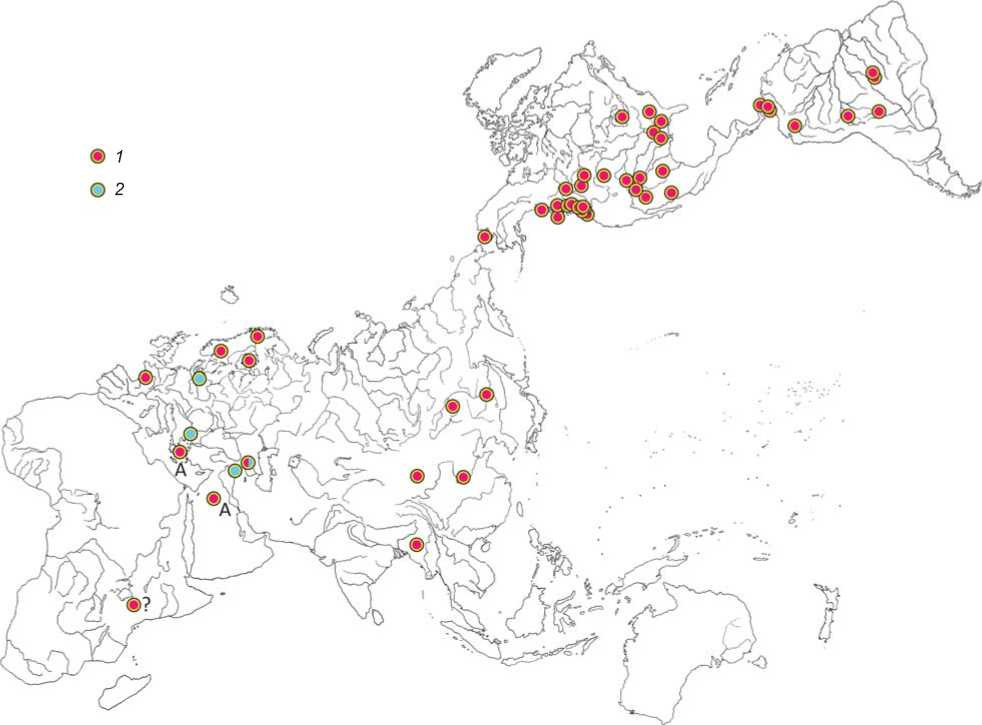

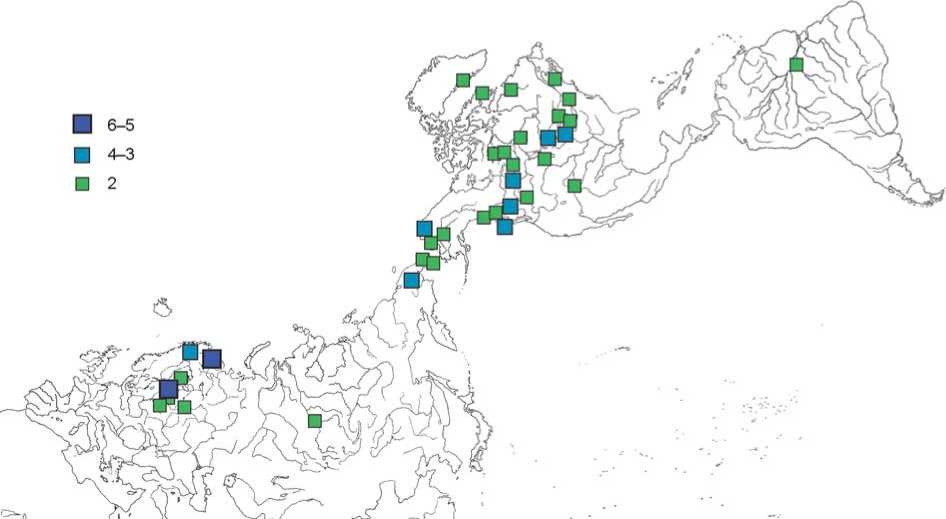

Рис. 1. Распространение мотивов «Журавли и пигмеи» (k22 в Электронном каталоге) ( 1 ) и «Птицы на севере – люди на юге» (k22aa) ( 2 ).

Здесь и далее литерой «А» отмечены ранние письменные традиции, в данном случае древнегреческая и арабская.

(деп. Шаранта) и Германии (о-в Рюген) [Карлин, 1991, с. 247–248; Haas, 1903, S. 157–159]. Это сказки, в которые были включены утратившие актуальность древние представления. В кратком изложении «Журавли и пигмеи» зафиксированы у эвенков Китая [Bäcker, 1988, S. 198–201]. В XX в. в фольклорных традициях Старого Света подобные повествования почти исчезли, они известны в основном по ранним записям.

Сюжет «Журавли и пигмеи» содержит несколько мотивов-эпизодов, определения которых частично пересекаются*. В Электронном каталоге фольклора и мифологии мира** это номера k22, k22а,

*«Мотив» есть эпизод или образ, обнаруженный в двух или более традициях. «Традиция» есть совокупность текстов, зафиксированных в пределах определенной этноязыковой общности или территории.

k22аа, k22b, k22c и k23 [Березкин, Дувакин, [б.г.]]. «Журавли и пигмеи» представлены в трех регионах (рис. 1). На западе Евразии сюжет зафиксирован в Европе, Закавказье и Передней Азии (арабская письменная традиция). На Дальнем Востоке отно сительно много данных содержится в древних и средневековых китайских источниках. Тот же сюжет у нанайцев дошел в уникальной записи конца XIX в. [Шимкевич, 1897, с. 137]. Больше всего материалов собрано по традициям Нового Света. В Северной Америке соответствующие повествования распространены на территории между крайним югом Аляски (тлинкиты), севером Равнин, Великими Озерами (фокс), юго-востоком США и севером Мексики. Один текст записан у эскимосов СевероЗападной Аляски, но на большей части Американской Арктики и в Субарктике ничего подобного нет. В Южной Америке этот сюжет встречается реже, чем в Северной, но также на значительной территории: от Панамского перешейка до верховьев Шингу в Бразилии.

Такое распределение заставляет предполагать, что сюжет попал в Новый Свет в ранний период заселения. Его независимое возникновение в Америке маловероятно. Эпизоды, зафиксированные в разных традициях Старого и Нового Света, нетривиальны и не распространены по всему миру – ни в Юго-Восточной Азии и Океании, ни в Африке их нет. У чаг-га Восточной Африки записан миф, согласно которому птицы каждое утро нападают на восходящее солнце, принимая его за зерно, а люди защищают его [Millroth, 1965, p. 25–26]. Однако связь данного варианта с остальными не очевидна; в любом случае он в регионе единственный. Сюжет «Журавли и пигмеи» основан на представлении о перелетных птицах и должен был возникнуть где-то на севере. В Южную Америку он, скорее всего, был принесен в эпоху заселения континента.

В Европе (немцы, болгары) и Закавказье (грузины, армяне) встречается мотив k22aa «Птицы на севере – люди на юге»: человек попадает в страну, обитатели которой – птицы. Летом они живут у нас, а улетая к себе, делаются людьми (рис. 1). Хотя о борьбе птиц и карликов в нем не рассказывается, мотив путешествия в страну, куда прилетают перелетные птицы, может иметь отношение к рассматриваемому сюжету. В грузинском варианте мотивы k22 и k22aa соединены в одном повествовании.

История о журавлях и пигмеях – не единственная, связывающая древнегреческую мифологию с Дальним Во стоком и особенно с Новым Светом. Есть и другие. Примером служат повествования о критском царе Миносе и его жене Пасифае. Минос при совокуплении извергал «гнус», убивая женщин, а Па-сифая сошлась с быком, от которого родила Минотавра. «Странный брак» с крупным четвероногим (мотив f34) и «опасные гениталии» (f9a, f9b–f9e, f10, f11) в мифологическом, а не в анекдотическом контексте – обычные мотивы в устных традициях американских индейцев, но на западе Евразии и в Африке они отсутствуют [Березкин, 2018а]. Греческий пример – единственный в своем роде.

Другой мотив – истребление Гераклом стимфалий-ских птиц, метавших свои перья, как стрелы (в Электронном каталоге это мотив k23a). Для Западной Евразии он уникален, но известен чукчам и индейцам северо-западного побережья Северной Америки от Британской Колумбии до границы Орегона.

Наличие одинаковых образов и мотивов на Дальнем Востоке и в Америке не удивляет – индейцы пришли в Новый Свет из Азии. Но при чем здесь Греция или Франция?

Греческая письменная традиция – единственная из древних западноевразийских, для которой мы располагаем обширными и разнообразными данными. По числу мотивов, выявленных нами в античных источниках (260 среди почти 3 тыс. для всего мира), она сопоставима с поздними фольклорными традициями Европы. Половина этих мотивов относится к числу мифологических в узком смысле, т.е. отражающих представления о мире. Другая половина – это мотивы приключенческие и трик-стерские.

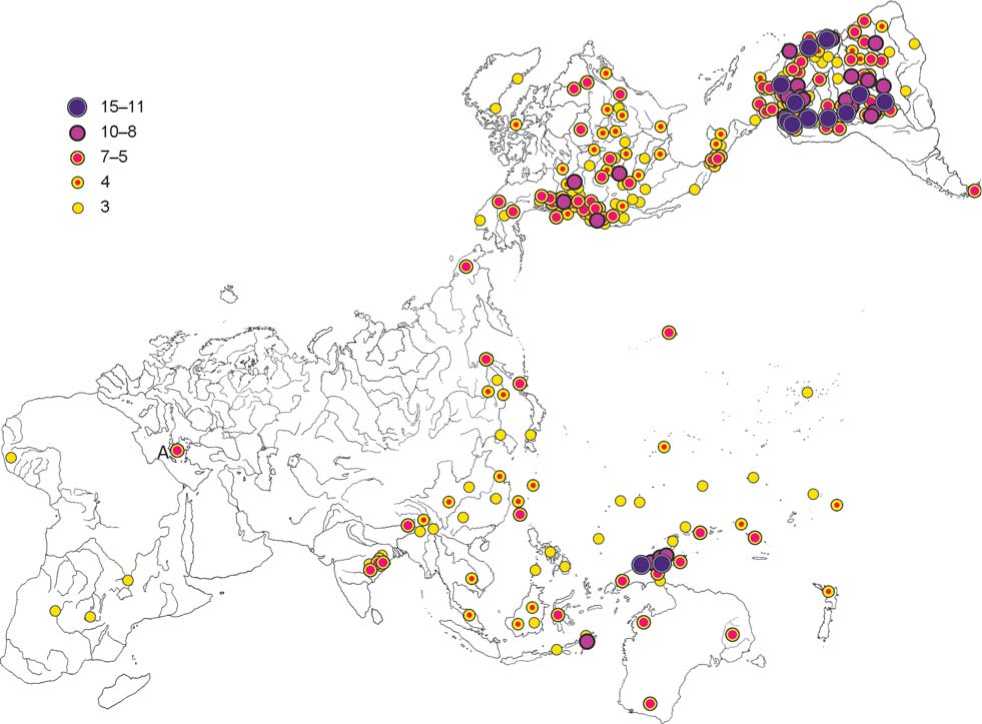

В отличие от древнегреческой, ранние письменные традиции Индии и Китая сходны с известными по фольклорным записям XIX–XX вв. В них материала тоже достаточно: 196 мотивов для Древней Индии и 150 для Древнего Китая при 265 для хиндиязычного населения Северной Индии, 185 для панджабцев, 180 для мяо, 150 для лису и близких к ним тибето-бирманских групп Юньнани. В Мезоамерике наборы мотивов в источниках времен испанского завоевания и в индейских традициях XX в. практически идентичны. И лишь древнегреческая мифология при обработке данных о встречаемости мотивов оказывается ближе не к поздним традициям своего региона, а к наборам мифологических мотивов в другой части земного шара – в Америке и на индо-тихоокеанской окраине Азии. Этот сдвиг статистически невелик, но заметен (рис. 2).

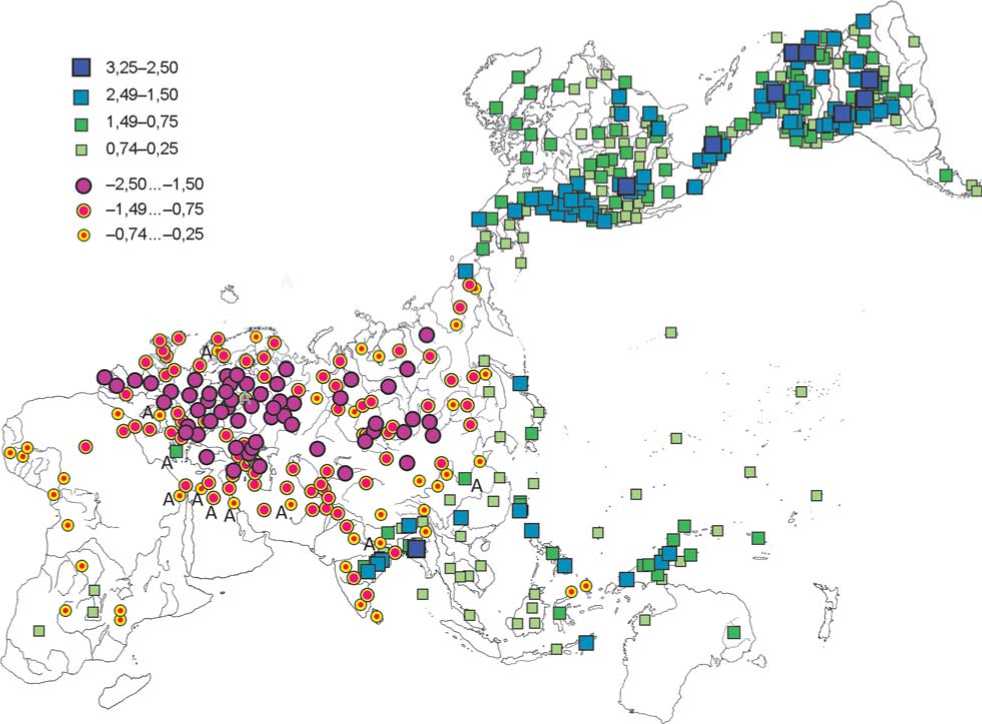

При статистической обработке данных использовался факторный анализ. Он позволяет выделить главные компоненты (ГК) в колоссальном массиве разнообразных параллелей между традициями. Чем выше корреляция определенной группы мотивов с определенной группой традиций, тем выше абсолютные величины условных математических индексов для соответствующих традиций. Значимы первые ГК, остальные – информационный шум, отражающий множество разнонаправленных связей между парами и небольшими группами традиций. Если традиции сильно различаются по числу мотивов, программа воспринимает плохо изученные как объективно отличные от богатых, противопоставляя одни другим. Подобная оппозиция указывает лишь на различия в обеспеченности источниками. Обычно ее отражает 1-я ГК, тогда 2-я ГК является наиболее значимой. Именно данные по ней мы приводим.

Каждой ГК соответствуют две совокупности традиций, наименее похожих по составу мотивов. Программа наделяет их индексами со знаком «+» либо «-». Чем ярче отражена тенденция, тем выше абсолютная величина индекса. Каждая группа с индексами одного знака соответствует некоторому сообществу. Подобные сообщества, согласно терминологии Р.Н. Адамса, фрагментарны и агрегатны. Они не только не способны к координации действий своих членов, но и лишены или почти лишены самоидентификации [Adams, 1975, fig. 2]. Их членов связывает друг с другом только сеть контактов – чуть более плотная, чем контакты с другими сообществами. Но даже незначи-

Рис. 2. Результаты статистической обработки данных о распределении 490 космологических и этиологических мотивов в 987 традициях мира. Учтены только мотивы, встречающиеся как в Старом, так и в Новом Свете. 2-я ГК. Дисперсия 4,1 %. Традиции с числом мотивов <16 и с абсолютной величиной индексов <0,25 не показаны.

тельный рост обмена информацией в пределах определенной территории содействует отбору региональных культурных признаков.

Западноевразийско-американские параллели и сибирская лакуна

Карта-схема на рис. 2 составлена на основе результатов обработки только тех мотивов, которые представлены как в Америке, так и в Евразии. Это, естественно, означает, что соответствия американским традициям есть не только в древнегреческой мифологии, но и в поздних традициях Европы. Особое положение древнегреческой традиции обусловлено не тем, что только в ней имеются американские параллели, а тем, что в поздних традициях чаще встречаются такие мотивы, которые хотя и известны в Америке, но характерны в основном для Западной Евразии. В древнегреческой же традиции типичных для европейского фольклора мотивов относительно мало, по- этому американские и индо-тихоокеанские аналогии заметнее (в этой связи см. также рис. 6). Кроме того, в поздних традициях много мотивов, которые в Европе и Америке встречаются одинаково часто.

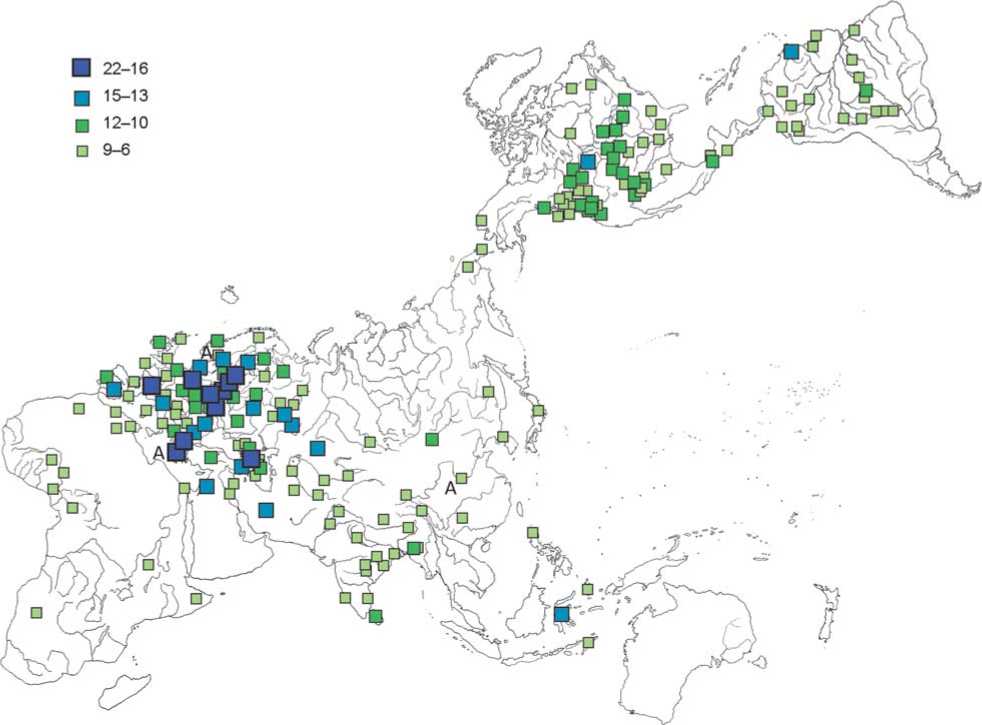

То, что в позднем западно- и центральноевразийском фольклоре немало параллелей с традициями Нового Света, замечено давно. Однако долгое время мы не обращали на это внимания, поскольку подобные факты не укладывались ни в один из приемлемых сценариев заселения Нового Света: слишком много тысяч километров отделяют Америку от Европы. И только в результате сбора и анализа западноевразийского фольклора, которые проводились несколько лет в рамках проекта РНФ, было установлено, что перед нами не единичные совпадения, а отраженная в массовом материале закономерность. Количество совпадений измеряется десятками, причем западноевразийский и американский ареалы соответствующих мотивов всегда разделены огромной сибирской лакуной (рис. 3).

Эта лакуна не имеет четких границ. Одни европейские параллели обнаруживаются не только в Аме-

Рис. 3. Распределение избранных мотивов, характерных для Западной Евразии и Америки, но не известных на большей части Сибири. Величина и цвет значков соответствуют числу мотивов (от 22 до 6), зафиксированных в каждой традиции.

рике, но и на Чукотке, другие – отсутствуют не только в Сибири, но и на Аляске и впервые появляются лишь на северо-западном побережье Северной Америки либо еще южнее (в Калифорнии или на Равнинах). Но областью, где соответствующие мотивы встречаются реже всего, неизменно оказывается Восточная Сибирь.

Мы отобрали 42 мотива с подобным распределением, относящихся к разным тематическим группам. В список включены и уже упомянутые мотивы*.

Если единичные совпадения с мотивами Западной Азии можно обнаружить повсюду, то систематически повторяющиеся (от 6 до 12) характерны именно для американских индейцев. При этом среди эскимосских традиций более пяти мотивов из указанного перечня зафиксированы только у инупиат Северо-Западной Аляски, чьи нарративы нередко сходны с чукотскими. На большей части Сибири, кроме бассейна нижнего

(Орион – мужчина, Плеяды – женщины), j7 (Подмененные знаки), К18 (Опознание отца или матери), k22 (Журавли и пигмеи), k23a (Перья – оружие птиц), k33 (Живая утопленница), k35 (Подмененный мужчина), k36 (Превращенный в животное), k41 (Гром против змея), K49 (Мертвая мать нянчит младенца), k75 (Младшая дочь согласна), k130a (Девушка в доме братьев), L15a (Уязвимое место на теле), L4 (Разоблаченный убийца), L39 (Героя вынуждают спуститься с дерева), L40 (Отражение и тень), L48 (Демоны пожирают своих), L49 (Части тела падают вниз), L50 (Людоед у тропы), m23 (Притворный страх перед мнимой опасностью), m30 (Трикстер падает), m57a (Бисер – выделения тела), m84 (Оживленный из косточек), m120 (Нянька-людоед).

Рис. 4. Распределение избранных мотивов, характерных для Западной Евразии и региона Равнин. Величина и цвет значков соответствуют числу мотивов (от 6 до 2), зафиксированных в каждой традиции.

Амура (нанайцы), Крайнего Северо-Востока (чукчи и азиатские эскимосы) и Алтая (алтай-кижи), число рассматриваемых мотивов не превышает 3–4, а чаще находится в пределах от 0 до 2. В Азии к югу от Сибири западноевразийских параллелей больше. При этом лишь у халха-монголов, сингалов, чинов и тораджа их число более девяти.

Особый интерес вызывают эксклюзивные параллели между традициями населения Западной и Центральной Евразии, с одной стороны, и индейцев Равнин, с другой (рис. 4). Мы не учитывали эти данные при составлении карты-схемы 3, поскольку они обладают спецификой. В Новом Свете ареал встречаемости соответствующих мотивов* на западе резко ограничен Скалистыми горами и тянется через все Равнины от севера до юга. В Евразии максимальное количество аналогий зафиксировано не только в мифологиях Европы, но и в тюрко-монгольских традициях юга Сибири и Туркестана. Эти параллели были замечены 20 лет назад и расценены как следствие миграции предков индейцев из Саяно-Алтая в Новый Свет [Березкин, 2003]. Достигнув Аляски и продвигаясь по долинам Юкона и Маккензи, люди вышли на просторы Равнин. Разумеется, предполагалось постепенное переселение, хотя в коридоре Маккензи оно могло быть более быстрым. На промежуточных территориях Сибири и северо-запада Америки соответствующие мотивы должны были быть когда-то известны, но оказались стерты в ходе переселений.

Американские региональные традиции не составляют единство, а обнаруживают параллели в разных региональных же традициях Евразии – этот вывод в дальнейшем находил все новые подтверждения [Березкин, 2016а, 2018в, 2020а; Berezkin, 2019]. Почти нет сомнений в том, что мы имеем дело с отдельными эпизодами в заселении Нового Света. Перемещение людей из Южной Сибири в Север-

Рис. 5. Распределение избранных мотивов, характерных для Северной Европы, Берингоморья и севера Северной Америки. Величина и цвет значков соответствуют числу мотивов (от 6 до 2), зафиксированных в каждой традиции.

ную Америку возможно, поскольку данные генетики также указывают на эту область Старого Света как на главный источник Y-хромосомных линий в Новом Свете [Wei et al., 2018]. Однако такой сценарий уязвим. Во-первых, археологических подтверждений ранней миграции по коридору Маккензи нет. Желобчатые наконечники, найденные на Аляске, были принесены туда не из Азии, а относительно поздно с основной территории США [Васильев и др., 2015, с. 171–177]. Во-вторых, по мере включения в наш каталог многих тысяч европейских, западноазиатских и североафриканских текстов становилось ясно, что в области фольклора и мифологии американские связи не специфичны для юга Сибири, но характерны для всей территории к западу от Алтая.

Особо отметим небольшую группу мотивов, связывающих север Северной Америки и Чукотку с севером Европы, особенно с саамами и прибалтийскими финнами*. Концентрация параллелей в районе Берингова пролива предполагает более поздний период проникновения мотивов из Азии в Америку по сравнению с теми, которые сосредоточены на Равнинах. Однако и в данном случае контакты между Чукоткой и Фенноскандией вряд ли могли иметь место при известной нам этноязыковой ситуации в Сибири – в прошлом она должна была быть существенно другой (рис. 5).

В ходе работы по проекту 21-18-00232 РНФ мы постарались выявить любые параллели, связывающие древние мифологии Передней Азии как с древнегреческой, так и с поздними фольклорными традициями Евразии и Америки. Эта работа еще не закончена. Но, хотя число зарегистрированных мотивов может вырасти (сейчас оно в пределах 35–55 для каждой из древних традиций), вряд ли параллелей обнаружится много. Что касается параллелей между Европой и Америкой, то мы, видимо, имеем дело с северной зоной, к которой традиции Передней Азии не имели отношения. Это отдельная тема, заслуживающая специального изучения.

Популяционная история Восточной Сибири

Данные фольклора и мифологии не имеют собственной датировки. Если оценка древности сюжетов и жанров основывается только на содержании текстов, то она очень зависит от интуиции исследователя и не может иметь объективного подтверждения. На относительно твердую почву мы встаем только тогда, когда обнаруживаем аре алы боль- ших групп мотивов. Эти данные удается соотнести с границами зон распространения человеческих сообществ, которые археологи и генетики выявляют для определенных эпох. Совпадение границ ареалов предполагает возможность формирования рассматриваемых наборов мотивов в пределах общностей (сфер взаимодействия), которые существовали только в определенные периоды. Разумеется, речь идет об эпохальной периодизации, а не о календарных датах.

В последние годы были получены результаты анализа ископаемой ДНК, позволившие в общих чертах установить популяционную историю Восточной Сибири [Козинцев, 2021, с. 142; Sikora, Pitulko, Willerslev, 2019]. Они показывают, что ранее пика ледникового максимума на севере региона (Янская стоянка) жили люди, генетически близкие к популяциям Европы, в частности к обитателям стоянки Сунгирь [Massilani et al., 2020]. Аналогичные данные есть для Мальты в Прибайкалье, причем некоторые гены ее обитателей позже попали в Америку [Balter, 2013]. На связи популяции Мальты с верхнепалеолитическим населением Европы указывает и одонтологический материал [Шпакова, 2001]. В генофонде живших на нижней Яне древних северных сибиряков также имелся, но не доминировал восточноазиатский компонент. К началу голоцена картина существенно изменилась. Как показали расшифрованные геномы, человек с нижней Колымы (Дуванный Яр) частично сохранял генофонд древних северных сибиряков и был близок к эскимосам и индейцам [Sikora, Pitulko, Willerslev, 2019]. В Прибайкалье на финальной стадии палеолита также сохранялось население, имевшее связи с американскими популяциями [Yu et al., 2020]. Но 6–4 тыс. л.н. как на севере Восточной Сибири, так и в Прибайкалье уже жили генетические предки тех людей, которых встретили там русские первопроходцы.

Эпохальные изменения в генофонде Восточной Сибири предполагают постепенное смещение населения региона на север. По мере того, как ледниковый период уходил в прошлое, должна была происходить смена биоценозов, характерных для очень холодного климата, более теплолюбивыми. Природные зоны сдвигались к северу и вместе с ними – приспособившиеся к ним популяции [Pavlova, Pitulko, 2020; Pitulko, Pavlova, 2020]. Однако конкретных данных о том, что археологические комплексы, обнаруженные на севере Восточной Сибири, происходят из южной части региона, нет. Можно утверждать, что археологические материалы не противоречат данным генетики, но и не содержат дополнительных обоснований реконструируемого процесса. Они свидетельствуют только об увеличении демографической плотности.

На какой территории изначально формировалось население, распространившееся на север Восточной Сибири, пока определить трудно, возможно, в Маньчжурии, на востоке Монголии и в Забайкалье. Доводов в пользу миграции из районов, расположенных к югу от Маньчжурии, нет. На юге Китая жили популяции с индустрией галечных орудий, которых на протяжении всего верхнего палеолита теснили с севера создатели индустрии пластин [Bar-Yosef, Belfer-Cohen, 2013, р. 37–38]. Древнейший на территории Китая геном человека современного типа (материал извлечен из бедренной ко сти, найденной в пещере Тяньюань (район Чжоукоудяня близ Пекина)) датируется временем ок. 40 тыс. л.н. (все даты калиброванные) и находится почти в основании линий, ведущих к различным популяциям Восточной Азии и Америки [Gakuhari et al., 2020, fig. 4; Kaifu, Fuhita, 2011; Shang et al., 2007; Wang, Yeh, Reich, 2021].

Происхождение населения Восточной Сибири – вопрос, не связанный напрямую с темой статьи и находящийся вне компетенции автора. Если будут получены палеогенетические данные для населения Забайкалья и Приамурья, картина, скорее всего, станет яснее. Для нас важно, что в период между примерно 20 и 5 тыс. л.н. произошла кардинальная смена состава населения этого региона, по крайней мере ее северной части и Прибайкалья. Люди, жившие здесь в плейстоцене, имели больше общих генов как с обитателями Западной Евразии, так и с индейцами Америки, нежели юкагиры, якуты, тунгусы или буряты.

Данные генетики, археологии, лингвистики и сравнительной мифологии редко совпадают в деталях, поскольку различные черты культуры, а также гены передаются разными путями (об этом см.: [Березкин, 2018б]). Совпадение заметнее на самом высоком, трансконтинентальном, уровне, когда частные тенденции уравновешивают друг друга. Изменения в генофонде населения Восточной Сибири в позднем плейстоцене и раннем голоцене хорошо коррелируют с данными сравнительной мифологии. Они позволяют объяснить, как могло оказаться, что значительные наборы элементов устной традиции, общие для Западной Евразии и Нового Света, в Сибири почти не представлены. Наш рабочий сценарий таков.

Люди современного типа заселили континентальную Евразию 45–40 тыс. л.н. [Bae, Douka, Petraglia, 2017; Fewlass et al., 2020; Pitulko, Pavlova, 2020], т.е. примерно тогда же, когда вышедшие из Африки популяции до стигли индо-тихоокеанской окраины Азии [Massilani et al., 2020; O’Connell, Allen, 2015]. С этой датировкой согласуется исчезновение «хоббитов» на о-ве Флорес ок. 50 тыс. л.н. [Sutikna et al., 2016]. Проникновение сапиенсов в Австралию и Новую Гвинею ранее 50 тыс. л.н. пока нельзя исключать [Bradshaw et al., 2021], но бесспорными ма-

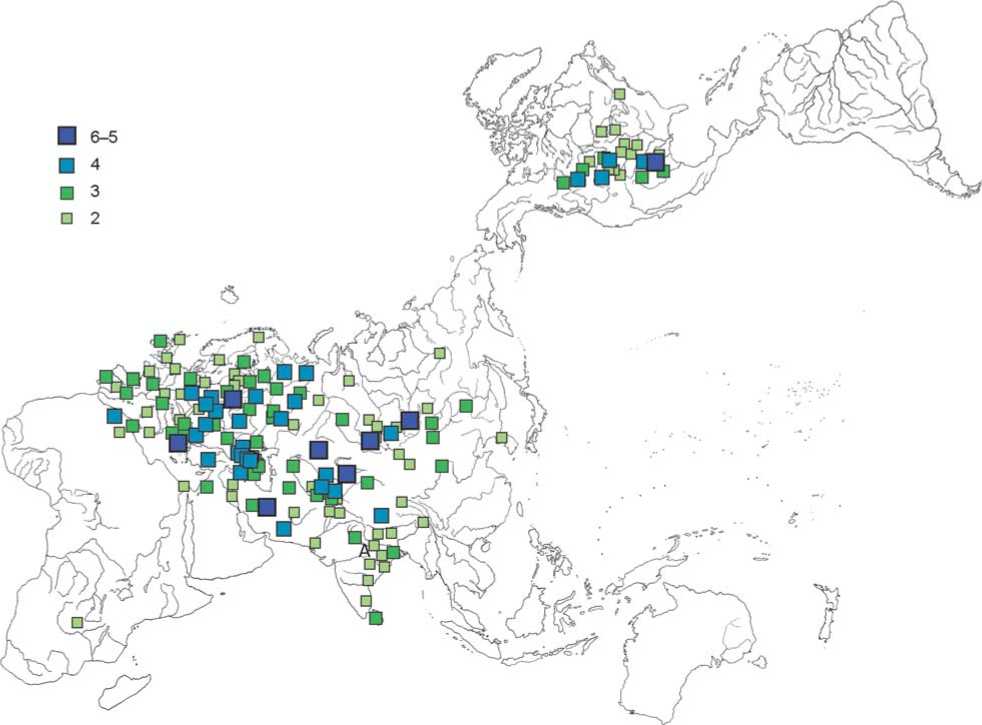

Рис. 6. Распределение избранных мотивов, характерных для Америки и индо-тихоокеанской окраины Азии. Величина и цвет значков соответствуют числу мотивов (от 15 до 3), зафиксированных в каждой традиции.

териалами оно не подтверждается. Для территории Китая к северу от Хуанхэ нет информации о проникновении сапиенсов ранее 40 тыс. л.н., а для районов, расположенных к югу, – ранее 50–45 тыс. л.н. [Sun et al., 2021].

Набор мифологических мотивов, принесенных из Африки, был невелик [Березкин, 2021]. После заселения Евразии сапиенсами контакты между северной (континентально-евразийской) и южной (индо-тихоокеанской) популяциями не могли быть интенсивными, поскольку разделявшие их центральноазиатские пустыни и горы были заселены редко, особенно в период ледникового максимума [Morgan et al., 2011]. В результате на севере и на юго-востоке Евразии формировались разные наборы фольклорно-мифологических мотивов.

После прохождения пика ледникового максимума началось проникновение людей в Новый Свет. Древнейшие надежно датированные памятники на территории Америки относятся к 16,5–15,0 тыс. л.н. [Prates, Politis, Perez, 2020; Williams et al., 2018]. Самые ранние группы, возможно, представляли не континен- тально-евразийскую, а индо-тихоокеанскую (австра-лазийскую) популяцию. На это указывают как наши данные о распределении мифологических мотивов (рис. 6)*, так и эксклюзивные соответствия в генофон- де некоторых амазонских индейцев, папуа и андаманцев [Skoglund et al., 2015]. При этом на основе краниологических характеристик современных популяций такой вывод сделать нельзя [Turbon, Arenas, Cuadras, 2017]. В образцах ДНК, извлеченных из ископаемых останков людей в Северной Америке, включая Анзик и Спирит-Кейв, связанных с двумя главными палеоин-дейскими культурными комплексами, кловисом и западной традицией черешковых наконечников, австра-лазийского следа тоже нет. И лишь в Южной Америке он, пусть и слабо, заметен; причем здесь все исследованные образцы относятся к голоцену [Moreno-Mayar et al., 2018].

Важно отметить, что тематика циркумтихоокеан-ских мотивов, использованных для создания карты-схемы на рис. 6, и мотивов, связывающих Евразию и Америку (см. рис. 2–5), систематически различается. Среди первых – эпизоды, имеющие древнее африканское происхождение и объясняющие происхождение смерти (a36, h4, h11) [Березкин, 2021]. Остальные также в основном касаются этиологии, особенно анатомии человека и отношений полов. Среди западноев-разийско-американских параллелей больше половины составляют эпизоды приключенческих и трикстерских повествований. Поскольку приключенческих мотивов африканского происхождения выявить вообще не удалось, они, видимо, более поздние, чем мотивы собственно мифологические (космология и этиология).

Не позже финальной фазы плейстоцена потомки ранних обитателей Восточной Сибири (немонголоидные группы и не связанные с индо-тихоокеанским миром группы) проникли в Новый Свет. Систематические параллели между Западной Евразией и Америкой легче всего объяснить наличием некогда существовавшего бореального культурного континуума от Атлантики до Берингоморья, получившего продолжение в Америке. Смена населения Восточной Сибири в голоцене привела к разрыву этого континуума.

Остается, однако, вопрос: почему набор мифологических мотивов I тыс. до н.э., известный по древнегреческим источникам, статистически ближе к традициям американских индейцев, чем поздний европейский фольклор?

В статьях, опубликованных ранее, мы постарались показать роль сибирских и центрально-азиатских нарративов в формировании европейского фольклора, известного по записям XIX в. [Березкин, 2016б, 2018б, 2020б]. Поздний фольклор Европы сложился не только на основе заимствований из Передней Азии (в зна- чительной мере книжных) и плохо поддающегося реконструкции местного субстрата (попытку такой реконструкции см.: [Березкин, в печати]). Не менее важное, если не определяющее, значение, вероятно, имел перенос мотивов с востока на запад в ходе миграций по Великой Степи начиная с гунно-сарматского времени и вплоть до XVII в. (калмыки). С учетом антропологического сходства царских скифов и тувинских окуневцев [Козинцев, 2007] можно предположить, что этот процесс начался даже несколькими столетиями раньше. Мотивы, принесенные из Сибири и Центральной Азии, особенно сильно повлияли на традиции Восточной Европы [Березкин, 2016б], но это влияние коснулось всей Западной Евразии. И если монгольские завоевательные походы XIII в. хорошо освещены документами, то процессы, имевшие место в середине I тыс. н.э., известны лишь в общих чертах, а о динамике изменений в наборах мотивов в Западной Евразии после эпохи античности судить практически невозможно – нет данных. Ясно одно – между эллинистическо-римским временем и XVII–XVIII вв., когда европейский фольклор начинает находить отражение в письменных памятниках, в этом отношении существует огромный разрыв.

Заключение

Никакие выводы, полученные в ходе кабинетной работы, не могут сами по себе служить основой для масштабных реконструкций. Это привилегия наук, основанных либо на эксперименте, либо на прямом наблюдении. Оставаясь в границах сравнительной фольклористики, мы никогда не взяли бы на себя смелость предлагать исторический сценарий, объясняющий сходство мотивов на западе Евразии и в Америке. Подобное стало возможным только благодаря успехам генетических и археологических исследований, результаты которых хорошо согласуются с результатами анализа десятков тысяч фольклорных и мифологических текстов. Можно допустить, что предлагаемая интерпретация неверна и вместо нее будет предложена другая. Но факты, на которые она опирается, выглядят надежно; они накапливались на протяжении нескольких десятилетий и не собирались под какую-то определенную гипотезу.

Список западноевразийско-американских параллелей открыт и пополняется по мере накопления материала. Особый интерес вызывают такие широко распространенные в Старом и Новом Свете, но не известные в Африке (кроме Северной) мотивы, как Толкучие скалы (i22) или Веки Вия (h54). Мало сомнений в том, что подобные мотивы появились после выхода из Африки, но где именно и какими путями распространялись, пока определить трудно. Узнать это было бы интерес- но в частности потому, что цепочки выделенных в текстах мотивов позволяют наметить древние культурные связи между человеческими сообществами. Подобные связи, обмен идей во многом определяли ход истории, и чем к более древней эпохе они относились, тем масштабнее могли быть их последствия.

Статья подготовлена в рамках работы по проекту 21-1800232 РНФ. Благодарю Е.Н. Дувакина, А.Г. Козинцева и О.В. Яншину за поправки, идеи и информацию.

Список литературы Культурный континуум бореальной зоны Евразии и Восточносибирский клин (по данным сравнительной мифологии и палеогенетики)

- Березкин Ю.Е. Южносибирско-североамериканские связи в области мифологии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 2. – С. 94–105.

- Березкин Ю.Е. Результаты обработки данных о распределении фольклорно-мифологических мотивов в Северной Азии (южноазиатские и американские связи) // Языки и фольклор коренных народов Сибири. – 2016a. – № 2 (31). – С. 5–14.

- Березкин Ю.Е. Восточнославянский фольклор в европейском и евразийском контексте (результаты статистической обработки данных) // Антропологический Форум. – 2016б. – № 31. – С. 9–24.

- Березкин Ю.Е. Отражение картины мира в традиционных нарративах: реконструкция глобальных тенденций распространения и хронологической последовательности появления мотивов мифологии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018a. – Т. 46, № 2. – С. 149–157.

- Березкин Ю.Е. Самодийская космология в сибирско-североамериканском контексте // Урало-алтайские исследования. – 2018б. – № 2 (29). – С. 18–29.

- Березкин Ю.Е. Сибирь и Центральная Азия как инновационный регион (материалы фольклора) // Антропологический Форум. – 2018в. – № 39. – С. 33–51.

- Березкин Ю.Е. Сибирский фольклор и его соседи // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2020а. – № 68. – C. 89–97.

- Березкин Ю.Е. Восточнославянский фольклор в евразийском контексте // Славяноведение. – 2020б. – № 6. – С. 41–55.

- Березкин Ю.Е. Африканское наследие в мифологии // Антропологический Форум. – 2021. – № 48. – С. 91–114.

- Березкин Ю.Е. Некоторые ранние мотивы в фольклоре Европы (в печати).

- Березкин Ю.Е., Дувакин Е.Н. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Электронный аналитический каталог. Последнее обновление в январе 2022 г. – URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin

- Васильев С.А., Березкин Ю.Е., Козинцев А.Г., Пейрос И.И., Слободин С.Б., Табарев А.В. Заселение человеком Нового Света: опыт комплексного исследования. – СПб.: Нестор-История, 2015. – 679 с.

- Карлин А.С. Французские народные сказки. – М.: Сов. писатель: Олимп, 1991. – 350 с.

- Козинцев А.Г. Скифы Северного Причерноморья: межгрупповые различия, внешние связи, происхождение // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 4. – С. 143–158.

- Козинцев А.Г. Основные направления популяционной динамики в Северной Евразии от мезолита до эпохи ранней бронзы (по данным краниологии и генетики) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 4. – С. 140–151.

- Кун Т. Структура научных революций. – М.: Ермак, 2003. – 366 с.

- Шимкевич П.П. Обычаи, поверья и предания гольдов // ЭО. – 1897. – Т. 34, № 3. – С. 135–147.

- Шпакова Е.Г. Одонтологические материалы периода палеолита на территории Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 4. – С. 64–76.

- Шталь И.В. Эпические предания Древней Греции. Гераномахия. – М.: Наука, 1982. – 299 с.

- Adams R.N. Energy and Structure. A Theory of Social Power. – Austin, L.: Univ. of Texas Press, 1975. – 372 p.

- Bäcker J. Märchen aus der Mandschurei. – München: Diederichs, 1988. – 285 S.

- Balter M. Ancient DNA links Native Americans with Europe // Sci. – 2013. – N 342. – P. 408–409.

- Bae C.J., Douka K., Petraglia M.D. On the origin of modern humans: Asian perspectives // Sci. – 2017. – Vol. 358, N 6368. – doi: 10.1126/science.aai9067.

- Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A. Following Pleistocene road signs of human dispersals across Eurasia // Quat. Intern. – 2013. – Vol. 285. – P. 30–43.

- Berezkin Y. Dwarfs and cranes. Baltic Finnish mythologies in Eurasian and American perspective (70 years after Yriö Toivonen) // Folklore (Tartu). – 2007. – N 36. – P. 75–96.

- Berezkin Y. Athabaskan–Siberian folklore links: in search of Na-Dene origins // Folklore (London). – 2019. – Vol. 130, N 1. – P. 31–47.

- Boas F. Indian Myths and Legends from the North Pacifi c Coast of America. – Vancouver: Talonbooks, 2002. – 702 p.

- Bradshaw C., Norman K., Ulm S., Williams A.N., Clarkson C., Chadoeuf J., Lin S.C., Jacobs Z., Roberts R.G., Bird M.I., Weyrich L.S., Haberle S.G., O’Connor S., Llamas B., Cohen T.J., Friedrich T., Veth P., Leavesley M., Saltré F. Stochastic models support rapid peopling of Late Pleistocene Sahul // Nature Communications. – 2021. – Vol. 12, N 2440. – doi:10.1038/S41467-021-21551-3.

- Fewlass H., Talamo S., Wacker L., Hublin J.-J. A 14C chronology for the Upper Palaeolithic transition at Bacho Kiro Cave, Bulgaria // Nature Ecology & Evolution. – 2020. – Vol. 4. – P. 794–801.

- Gakuhari T., Nakagome S., Rasmussen S., Allentoft M., Sato T., Korneliussen T., Chuinneagáin B.N. Ancient Jomon genome sequence analysis sheds light on migration patterns of early East Asian populations // Communications Biology. – 2020. – Vol. 3, N 437. – doi:10.1038/s42003-020- 01162-2.

- Haas A. Rügensche Sagen und Märchen. – Stettin: Johs. Burmeister’s Buchhandlung, 1903. – 228 S.

- Kaifu Y., Fuhita M. Fossil record of early modern humans in East Asia // Quart. Intern. – 2011. – Vol. 248. – P. 2–11.

- Massilani D., Skov L., Hajdinjak M., Gunchinsuren B., Paabo S. Denisovan ancestry and population history of early East Asians // Sci. – 2020. – Vol. 370, iss. 6516. – P. 579–583.

- Millroth B. Lyuba. Tradional Religion of the Sukuma. – Uppsala: University of Uppsala. – 1965. – 217 p.

- Moreno-Mayar V.J., Vinner L., Barros Damgaad P., de, Fuente C., de la, Willersleb E. Early human dispersals within the Americas // Sci. – 2018. – Vol. 362, iss. 6419. – doi:10.1126/science.aav2621.

- Morgan C., Barton L., Bettinger R., Chen F., Dongju Z. Glacial cycles and Paleolithic adaptive variability on China’s Western Loess Plateau // Antiquity. – 2011. – Vol. 85, N 328. – P. 365–379.

- O’Connell J.F., Allen J. The process, biotic impact, and global implications of the human colonization of Sahul about 47,000 years ago // J. of Archaeol. Sci. – 2015. – Vol. 56. – P. 73–84.

- Pavlova E.Y., Pitulko V.V. Late Pleistocene and Early Holocene climate changes and human habitation in the arctic Western Beringia based on revision of palaeobotanical data // Quat. Intern. – 2020. – Vol. 549. – P. 5–25.

- Pitulko V.V., Pavlova E.Y. Colonization of the Eurasian Arctic // Encyclopedia of the World’s Biomes. – Amsterdam: Elsevier, 2020. – Vol. 2. – P. 374–391.

- Prates L., Politis G.F., Perez S.I. Rapid radiation of humans in South America after the last glacial maximum: A radiocarbonbased study // PlosOne. – 2020. – 22 July. – doi:10.1371/journal.pone.0236023.

- Shang H., Tong H., Zhang S., Chen F., Trinkaus F. An early modern human from Tianyuan Cave, Zhoukoudian, China // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. – 2007. – Vol. 104, N 16. – P. 6573–6578.

- Sikora M., Pitulko V., Willerslev E. The population history of northeastern Siberian since the Pleistocene // Nature. – 2019. – Vol. 570. – P. 182–188.

- Skoglund P., Mallick S., Bortolini M., Chennagiri N., Hünemeier T., Petzl-Erler M.L., Salzano F.M., Patterson N., Reich D. Genetic evidence for two founding populations of the Americas // Nature. – 2015. – Vol. 525. – P. 104–108. – doi:10.1038/nature14895.

- Sun X., Wen S., Lu C., Zhou B., Curnoe D., Lu H., Li H., Wang W., Cheng H., Yi S., Jia X., Du P., Xu X., Lu Y., Lu Y., Zheng H., Zhang H., Sun C., Wei L., Han F., Huang J., Edwards R.L., Jin L., Li H. Ancient DNA and multimethod dating confi rm the late arrival of anatomically modern humans in southern China // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2021. – Vol. 118, N 8. – doi:10.1073/pnas.2019158118.

- Sutikna T., Tocheri M., Morwood M., Saptomo E.W., Jatmiko, Awe R.D., Wasisto S., Westaway K.E., Aubert M., Li B., Zhao J., Storey M., Alloway B.W., Morley M.W., Meijer H., Bergh G., van den, Grün R., Dosseto A., Brumm A., Jungers W.L., Roberts R.G. Revised stratigraphy and chronology for Homo floresiensis at Liang Bua in Indonesia // Nature. – 2016. – Vol. 532. – P. 366–369. – doi:10.1038/nature17179.

- Toivonen Y.H. Pygmäen und Zugvögel. Alte kosmologische Vorstellungen // Finnisch-Ugrische Forschungen. – 1937. – Bd. 24, H. 1/3. – S. 87–126.

- Turbon D., Arenas C., Cuadras C.M. Fueguian crania and the circum-Pacifi c rim variation // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2017. – Vol. 163, iss. 2. – P. 295–316.

- Wang C., Yeh H., Reich D. Genomic insights into the formation of human populations in East Asia // Nature. – 2021. – Vol. 591. – P. 413–419. – doi:10.1038/s41586-021-03336-2.

- Wei L.-H., Wang L.-X., Wen S.Q., Yan S., Canada R., Gurianov V., Huang Y., Mallick S., Biondo A., O’Leary A., Wang C., Lu Y., Zhang C., Jin L., Xu S., Li H. Paternal origin of Paleo-Indians in Siberia: insights from Y-chromosome sequences // Europ. J. of Human Genetics. – 2018. – Vol. 26. – P. 1687–1696. – doi:10.1038/s41431-018-0211-6.

- Williams T.J., Collins M.B., Rodrigues K., Rink W.J., Prewitt E.R. Evidence of an early projectile point technology in North America at the Gault Site, Texas, USA // Sci. Advances. – 2018. – Vol. 4, iss. 7. – P. 1–7. – doi:10.1126/sciadv.aar5954.

- Yu H., Spyrou M.A., Karapetian M., Krause J. Paleolithic to Bronze Age Siberians reveal connections with fi rst Americans and across Eurasia // Cell. – 2020. – Vol. 181. – P. 1–14.