Культурный слой и почвенно-генетические процессы в речных долинах правобережной Донской лесостепи (по материалам стоянки Ильинка)

Автор: Федюнин И.В., Голеусов П.В., Сарапулкин В.А., Меркулов А.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена введению в научный оборот результатов комплексного исследования памятника эпох мезолита и Средневековья в лесостепной зоне донского правобережья. Коллекция мезолита позволяет скорректировать представления о содержании донецкой мезолитической культуры, инвентарь средневекового погребения иллюстрирует сложную этнокультурную картину в регионе, соответствуя в большей степени аланской, нежели болгарской, традиции. На основе исследований почв рассматриваются вопросы реконструкции природно-климатической обстановки, хронологии и культурной принадлежности полученных материалов. Почва серогумусовая реликтово-псевдофибровая ненасыщенная супесчаная, имеет признаки современного и, возможно, древнего антропогенного нарушения профиля, а также смены режимов почвообразования вследствие изменения климатических и биологических факторов среды. Более ранний этап почвообразования характеризовался преимущественно степными условиями с отдельными лесными фазами, поздний - стабильными степными. Последовательная смена хронотипов материальной культуры древнего населения происходила в основном в степные фазы развития природной среды в правобережной донской лесостепи. Общая продолжительность степного почвообразования составила не менее 6 тыс. лет. Оценки следует считать ориентировочными, т.к. в профиле почвы зафиксировано несколько фаз эволюционного развития, что затрудняет датировку в рамках единой модели. Несмотря на нестабильный характер «палимпсестовой» записи почвенной информации на песчаном субстрате, автоморфные почвы могут быть использованы для палеогеографических и археологических реконструкций отношений в системе «человек - природа» в долинах рек исследованной территории.

Мезолит, средневековье, почвы, салтово-маяцкая культура, аланы, болгары, хазары

Короткий адрес: https://sciup.org/145145759

IDR: 145145759 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.056-068

Текст научной статьи Культурный слой и почвенно-генетические процессы в речных долинах правобережной Донской лесостепи (по материалам стоянки Ильинка)

Дефицит комплексных исследований памятников голоцена является причиной целого ряда острых научных проблем археологии лесостепного Подонья, среди которых первостепенное значение имеют вопросы хронологии и периодизации археологических объектов. При этом их отличительная черта – много-слойность – играет двоякую роль. С одной стороны, череда следов обитания населения разных эпох, в той или иной степени разрушавшего более древний культурный слой в пределах стоянки или поселения, образует своеобразный «палимпсест», в материалах которого разобраться нелегко. С другой стороны, непрерывная летопись древностей органично вписывается в эволюцию природной среды. Здесь, с учетом критического подхода к анализу археологических источников, особое значение приобретают геоархеоло-гические методы, в частности почвенно-генетические реконструкции палеогеографической обстановки.

Стоянка Ильинка была выявлена одним из авторов статьи в 2012 г. и подвергнута раскопкам в 2013 г. [Федюнин, 2013, 2014]. Памятник расположен на правом берегу ручья, у его устья, на западной оконечности подтреугольного мыса (эрозионный о станец древней высокой поймы) правого берега р. Тихая Сосна (максимальная высота над современной поймой 2,5 м), имеющего широтную экспозицию, неподалеку от с. Мухоудеровка в Алексеевском р-не Белгородской обл. (рис. 1). Центральная часть мыса, где отложения насыщены материалами, представляет собой относительно ровную площадку, склоны плавно понижаются до уровня современной поймы. В окрестностях памятника пойма испещрена цепочками заболоченных и пересохших мелких старичных озер, вплотную подступающих к подошве мыса. Возможно, в периоды весеннего половодья стоянка располагалась на берегу обширного водоема.

Раскоп площадью 103 м2 был заложен в центральной части мыса и разрезал его в меридиональном направлении. За пределами памятника проводились почвоведческие исследования, результаты которых сопоставлялись с данными из раскопа. В нем был прослежен культурный слой мезолита; немногочисленные бытовые находки эпохи бронзы, раннего железного века, Средневековья и Нового времени рас-

Рис. 1. Расположение стоянки Ильинка.

полагались хаотично, не образуя пространственно обособленных структур. Встречено единичное средневековое захоронение. Таким образом, в рамках памятника объединяются несколько разновременных стоянок и погребение.

Морфология почв и вопросы стратиграфии памятника

Результаты исследований 2013 г. на разных участках памятника позволяют достаточно полно реконструировать соотношение данных литологии и стратиграфии. При этом, поскольку перепад мощности надматериковых отложений несущественный, можно оперировать «усредненными» данными по всем имеющимся раскопам и прирезке с учетом их локальных особенностей.

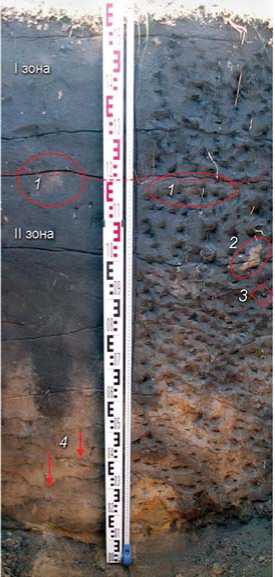

Ниже приводится морфологическое описание профиля (рис. 2).

A0 (0–1 см)

Аv, tr (0–5 см)

Степной войлок, преимущественно злаковый опад.

Дерновый горизонт, пронизан корнями, более светлый по сравнению с нижележащим, неоднородный, бесструктурный, с признаками механического нарушения, граница ровная.

АО (0-1 см)

Av, tr (0-5 см)

AU (5-27 см)

AYaq (27-39 см)

[AY] (39-59 см)

[AYf] (59-77 см)

[Chi] (77-98 см)

[Cff] (98-150 см)

С (>150 см)

Рис. 2. Профиль отложений памятника (описание см. в тексте).

1 – признаки механического нарушения; 2 – суффозион-ный затек; 3 – включение отщепа кремня; 4 – псевдофибры.

АU (5–27 см) Темно-серый, однородный по цвету, уплотненный, в верхней части структура зернисто-пылеватая, в нижней – пылевато-бесструктурный, граница слабоволнистая, переход постепенный по цвету, частые корни, единичные кротовины.

AYaq (27–39 см) Серый, неоднородный (со светлыми пятнами), уплотненный, структура комковато-плитовидная с преобладанием горизонтального деления, присутствует некоторая слоистость, граница слабоволнистая, переход постепенный, корни редкие.

[AY] (39–59 см) Серый, неоднородный (со светлыми пятнами), с суффозионными затеками желтосерого и серо-желтого цвета, уплотненный, бесструктурный, граница волнистая, переход заметный по цвету. Серогумусовый горизонт почвы, погребенной под аллювиальным наносом.

[AYf] (59–77 см) Серый, неоднородный (с палевыми пятнами), плотный, бесструктурный, с редкими железистыми включениями, в нижней части перерыт слепышом, граница волнистая, переход заметный по цвету.

[Chi] (77–98 см) Серовато-бурый, очень неоднородный с гумусовыми затеками, сильно уплотненный, перерыт слепышом, граница карманная и затечная, переход заметный, частые реликтовые кротовины и червороины, заполненные более темным материалом, чем вмещающий.

[Сff] (98–150 cм) Буровато-желтый, очень неоднородный (с серыми пятнами), сильно уплотненный, с волнистыми прожилками толщиной менее 1 см, сцементированными органоминеральными коллоидами и оксидами железа и залегающими с интервалом ок. 10 см, граница ровная, переход постепенный.

С (>150 cм) Серо-желтый древнеаллювиальный песок.

Почва серогумусовая реликтово-псевдофибровая ненасыщенная супе счаная (по: [Классификация…, 2004, с. 237])* со вторым погребенным профилем на аллювиальных отложениях. Имеет признаки современного и, возможно, древнего антропогенного нарушения профиля, а также смены режимов почвообразования вследствие изменения климатиче ских и биологических факторов среды. Не проработанные гумусонакоплением светлые фрагменты почвогрунта в средней части толщи могут быть следствием механического воздействия на профиль. Суффозион-ные включения песчаного аллювия свидетельствуют об эпизодическом наводнении. Некоторая слоистость в слое 27–39 см подтверждает наличие в прошлом аллювиальной (синлитогенной) фазы почвообразования, сопровождавшейся аккумуляцией наносов. В целом признаки аллювиальной стратификации профиля слабо выражены, что свидетельствует о преобладании автоморфного постлитогенного почвообразования. Наличие бурых прослоев (псевдофибров), вероятно, связано с периодом увлажнения климата и зарастанием участка древесной растительностью, что обеспечило бóльшую подвижность оксида железа и других минеральных и органоминеральных коллоидов. Реакция с 10%-й соляной кислотой отсутствует по всей толще.

В профиле морфологически выражены две зоны, соответствующие разным этапам эволюции почвы.

Зона I – верхняя часть профиля. Почва, сформировавшаяся на маломощном аллювиальном наносе в степных условиях, не испытавшая существенных климатических изменений, имеющая признаки поверхностного механического (антропогенного и зоогенного) нарушения. На начальных этапах развития прошла фазу син-литогенного почвообразования (формирование гумусового горизонта шло параллельно накоплению наносов), но в настоящее время полностью автоморфная.

Зона II – нижняя часть. Представляет собой поли-генетический профиль почвы, сформированной преимущественно в степных условиях, но испытавшей в прошлом смену климата на более гумидный, имею-

Таблица 1. Содержание макроэлементов и их коэффициент вариации ( V) в горизонтах почвы

|

Горизонт |

Глубина, см |

Зона почвенного профиля |

Содержание элементов в пересчете на оксиды, % |

||||||

|

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

CaO |

K 2 O |

TiO 2 |

P 2 O 5 |

|||

|

АU |

5–27 |

I |

89,215 |

2,677 |

0,657 |

0,634 |

0,628 |

0,244 |

0,0816 |

|

AYaq |

27–39 |

92,006 |

2,202 |

0,547 |

0,436 |

0,535 |

0,216 |

0,0616 |

|

|

[AY] |

39–59 |

II |

89,438 |

2,383 |

0,600 |

0,512 |

0,568 |

0,232 |

0,0768 |

|

[AYf] |

59–77 |

89,764 |

2,781 |

0,603 |

0,371 |

0,626 |

0,236 |

0,0613 |

|

|

[Chi] |

77–98 |

90,142 |

2,513 |

0,564 |

0,302 |

0,556 |

0,217 |

0,0546 |

|

|

[Сff] |

98–150 |

91,126 |

2,880 |

0,588 |

0,299 |

0,571 |

0,240 |

0,0592 |

|

|

С |

>150 |

91,526 |

2,142 |

0,467 |

0,285 |

0,525 |

0,223 |

0,0647 |

|

|

V , % |

1,21 |

11,31 |

10,26 |

32,17 |

7,11 |

4,80 |

14,95 |

||

|

Содержание Zn, мг/кг ^0 10 20 30 |

Содержание Zr, мг/кг 50 100 150 |

с 0 20 40 |

одержание Ni, мг/кг ) 5 10 |

Содержание Rb, мг/кг п0 5 10 15 |

Со |

держание Y, мг/кг 9 10 |

|||||||||

|

20 |

20 40 2 °. 60 | 80 |

||||||||||||||

|

2СО |

о 60 го |

о 60 i 80 5 100 120 140 160 |

к |

||||||||||||

|

— |

|||||||||||||||

|

120 140 160 |

|||||||||||||||

|

160 |

160 |

160 |

|||||||||||||

б

в

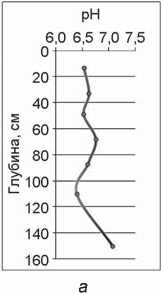

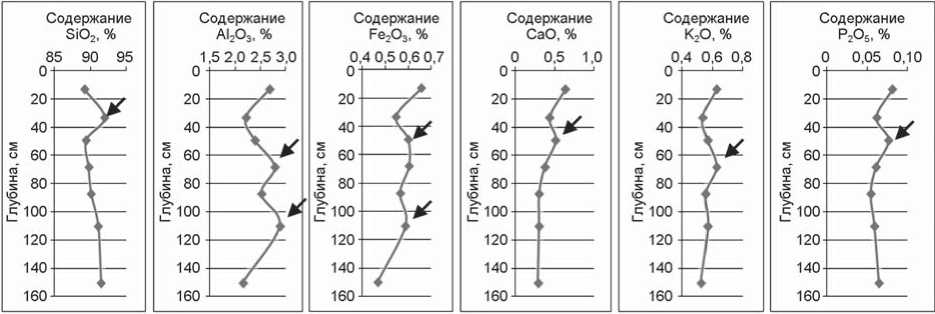

Рис. 3. Распределение рН (Н 2 О) и некоторых микро- и макроэлементов по профилю почвы (стрелками отмечены аномалии распределения).

щей признаки дифференциации, которая обусловлена лесной фазой почвообразования, а также механического нарушения и затопления.

Ниже приведены результаты валового химического анализа почвенного материала*. Почвы легкого гранулометрического состава, развивающиеся в степных условиях, как правило, имеют слабо дифференцированный по содержанию химических элементов профиль. В исследуемой почве, напротив, наблюдается ряд аномалий в их распределении по горизонтам, что подтверждается относительно высокими значениями коэффициента вариации (табл. 1; рис. 3, в). Максимальное содержание кремнезема соответствует зоне накопления аллювия. В остальной части профиля распределение SiO2 закономерно. Максимумы содержания CaO, K2O, P2O5 соответствуют II зоне профиля, что подтверждает ее наличие. Накопление этих элементов приурочено к гумусовому горизонту почвы и, очевидно, имеет биогенное происхождение. В зоне II выражены двойные максимумы содержания Al2O3 и Fe2O3, что свидетельствует о наличии этапа почвообразования, способствовавшего миграции и перераспределению данных элементов. Вероятно, он связан с более влажными климатическими условиями и лесной фазой развития почвы.

Распределение микроэлементов по профилю (табл. 2; рис. 3, б ) в целом подтверждает закономерности, выявленные при анализе распределения макроэлементов. Аномалии наблюдаются в гумусовом горизонте и в зоне псевдофибров, являющихся временными водоупорами и способствующих концентрации микроэлементов. Цинк и никель, активно мигрирующие в кислой среде, образовали два максимума, чему могли способствовать лесные условия почвообразования.

В настоящее время профиль почвы по рН слабо дифференцирован (рис. 3, а ), коэффициент вариации 3,30 %. Реакция в целом слабокислая и с глубиной приближается к нейтральной, что, видимо, объясняется влиянием слабощелочных грунтовых вод. Однако наблюдается минимум рН на глубине псевдофибро-вой зоны. Это может быть связано с накоплением там алюминия и железа, способствующих формированию кислой среды. На глубине гумусово-аккумулятивного горизонта почвы II зоны в настоящее время значения водородного показателя близки к минимальным. Можно предположить, что ранее, в лесную фазу развития минимум рН здесь был более выражен.

Корреляция результатов изучения почв и археологической стратиграфии памятника позволяет сделать несколько выводов. Почва представляет собой пример сложной истории развития. Эволюционный ряд можно реконструировать следующим образом: примитивная песчаная почва (псаммозем) → серогумусовая под степной растительностью → серогумусовая под лесной растительностью → аллювиальная гумусовая → серогумусовая под степной растительностью. Длительность этих этапов определить проблематично. Однако, используя модель формирования гумусового горизонта во времени [Голеусов, Лисецкий, 2009, с. 123–131], можно предположить, что последний этап составляет не более 2–2,5 тыс. лет, а общая продолжительность степного почвообразования не менее 6 тыс. лет. С учетом начальной и лесной стадий почвообразования возраст почвы вряд ли превышает 8 тыс. лет. Эти оценки следует считать ориентировочными, т.к. в профиле почвы зафиксировано несколько фаз эволюционного развития, что затрудняет датировку в рамках единой модели.

Слой серой супеси, вскрытой раскопом, увеличивался к востоку, возможно соответствуя современным гипсометрическим отметкам, по мере приближения к краю возвышенности. На первый взгляд может показаться, что артефакты различных эпох залегали бессистемно в толще культурных напластований. Однако увеличение концентрации находок фиксируется на глубине ок. –50 см от реперной точки, что соответствует границе выделенных в почве зон I и II. Учитывая синхронность процессов почвообразования и обусловленного ими погружения артефактов в почвенном профиле, можно констатировать приуроченность мезолитических находок к примитивной песчаной почве, реликты которой могут находиться в зоне II, а материалов последующих культур – к зоне I. Погребение артефактов также было связано с незначительной аллювиальной и эоловой седиментацией мелкозема. По-

Таблица 2. Содержание некоторых микроэлементов и их коэффициент вариации ( V) в горизонтах почвы

|

Горизонт |

Глубина, см |

Зона почвенного профиля |

Содержание, мг/кг |

||||||||||

|

Ba |

Zr |

Cr |

V |

Zn |

Y |

Rb |

Cu |

Ni |

Co |

As |

|||

|

АU |

5–27 |

I |

180,15 |

84,46 |

47,82 |

32,52 |

18,17 |

9,69 |

9,94 |

6,60 |

4,65 |

2,08 |

1,37 |

|

AYaq |

27–39 |

166,31 |

56,04 |

49,06 |

30,38 |

6,90 |

9,52 |

5,86 |

6,05 |

3,91 |

2,28 |

1,13 |

|

|

[AY] |

39–59 |

II |

166,78 |

110,27 |

43,93 |

27,65 |

19,45 |

9,41 |

10,81 |

5,12 |

4,76 |

<НПО |

2,10 |

|

[AYf] |

59–77 |

166,11 |

97,49 |

50,14 |

30,10 |

8,23 |

9,84 |

10,10 |

5,42 |

2,46 |

<НПО |

2,75 |

|

|

[Chi] |

77–98 |

147,97 |

84,01 |

41,72 |

20,55 |

9,50 |

9,27 |

6,39 |

<НПО * |

3,49 |

4,76 |

2,44 |

|

|

[Сff] |

98–150 |

140,37 |

83,73 |

42,38 |

18,63 |

19,32 |

9,33 |

3,60 |

4,87 |

5,05 |

5,16 |

1,56 |

|

|

С |

>150 |

134,03 |

105,71 |

38,31 |

21,24 |

6,71 |

8,61 |

5,24 |

<НПО |

0,84 |

3,56 |

1,70 |

|

|

V , % |

10,65 |

20,37 |

9,74 |

21,63 |

47,90 |

4,21 |

38,05 |

12,56 |

41,91 |

39,21 |

31,50 |

||

*НПО – нижний предел обнаружения.

этому уровень дневной поверхности в эпоху мезолита был на 20-25 см ниже современного.

Материалы мезолита

Планиграфическое размещение материалов разных эпох не образует четко обособленных структур. Для всего вскрытого участка характерна слабая насыщенность находками, при этом некоторое повышение их концентрации фиксировалось в западной части раскопа.

Анализ расположения дебитажа и орудий труда свидетельствует о том, что расщепление кремня, изготовление орудий, трудовые операции проводились в пределах раскопанного участка в одних и тех же местах: отсутствуют, к примеру, скопления орудий отдельных категорий либо заготовок, характерные для долговременных стоянок типа Плаутино-2 (нижний слой) [Федюнин, 2012, с. 19]. Все отмеченное выше подтверждает статус памятника мезолита как кратковременной стоянки с бедным культурным слоем.

Подавляющее большинство мезолитических артефактов изготовлено из мелового кремня черного цвета. Ближайшие выходы этого сырья в виде мелких желвачков расположены в меловых обнажениях района коренного берега р. Тихая Сосна, у с. Ильинка, более качественное, крупное сырье обнаружено южнее, на склонах оврагов и балок у истока Тихой Сосны и в бассейне Оскола. В единичных случаях фиксировались попытки расщепления местного трещиноватого коричневого плитчатого и зеленоватого галечного кремня моренного происхождения.

В ходе исследований была получена коллекция каменного инвентаря - 284 экз., из которых 38 (13 %) орудий (табл. 3). Несмотря на немногочисленность, она документирует основные стадии расщепления кремня и изготовления орудий труда.

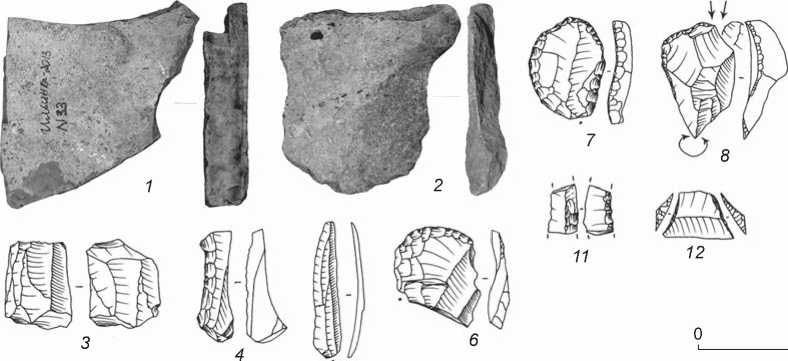

Коллекция включает пренуклеусы (рис. 4, 1 ), призматические и многоплощадочные нуклеусы (рис. 4, 3, 4 ; 5, 3 ), торцовые ядрища из плитчатого кремня (рис. 5, 1 ), пластины (см. рис. 4, 2, 5-9 ; 5, 5 ). Среди последних есть единичные сколы, полученные в отжимной технике или ударом с использованием посредника. Найден гигантский от-щеп из розового гранита (см. рис. 5, 2 ).

Встречены пластины с различной локализацией краевой ретуши (см. рис. 4, 10, 11 ), нож из от-щепа (см. рис. 4, 12 ), скребки, из которых наиболее представительна группа концевых (см. рис. 4, 15 ; 5, 6 ) и концевых-боковых (см. рис. 4, 14 ), комбинированные орудия в сочетании резец-скребок (см. рис. 4, 22 ) и резец-развертка (см. рис. 5, 8 ).

Таблица 3. Каменный инвентарь стоянки Ильинка

|

Находки |

Кол-во |

Процент от числа находок |

|

|

в коллекции |

в категории |

||

|

Дебитаж |

|||

|

Пренуклеусы |

3 |

1,1 |

1,2 |

|

Нуклеусы |

5 |

1,8 |

2,0 |

|

Продольные сколы |

2 |

0,7 |

0,8 |

|

Обломки кремня |

10 |

3,5 |

4,1 |

|

Отщепы |

117 |

41,2 |

47,6 |

|

Термические осколки |

6 |

2,1 |

2,4 |

|

Чешуйки |

23 |

8,1 |

9,3 |

|

Осколки |

31 |

10,9 |

12,6 |

|

Резцовые сколы |

3 |

1,1 |

1,2 |

|

Ребристые сколы |

3 |

1,1 |

1,2 |

|

Пластины |

23 |

8,1 |

9,3 |

|

Проксимальные фрагменты пластин |

8 |

2,8 |

3,3 |

|

Медиальные фрагменты пластин |

9 |

3,2 |

3,7 |

|

Дистальные фрагменты пластин |

3 |

1,1 |

1,2 |

|

Итого |

246 |

87 |

100 |

|

Орудия |

|||

|

Отщепы с ретушью |

4 |

1,4 |

10,5 |

|

Скребки концевые |

3 |

1,1 |

7,9 |

|

концевые-боковые |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

ретушированные на 3/4 |

2 |

0,7 |

5,3 |

|

стрельчатые |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

Резцы на сломе заготовки |

8 |

2,8 |

21,1 |

|

двугранные асимметричные |

3 |

1,1 |

7,9 |

|

косоретушные |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

Пластины с ретушью |

5 |

1,8 |

13,2 |

|

с подтеской брюшка |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

Острия с микрорезцовым сколом |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

с выемкой в основании |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

Обломки острий |

2 |

0,7 |

5,3 |

|

Трапеции |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

Наконечники с боковой выемкой |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

«Блесна» (?) |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

Долотовидные орудия |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

Сверла |

1 |

0,4 |

2,6 |

|

Итого |

38 |

13 |

100 |

|

Всего |

284 |

100 |

100 |

5 cм

Рис. 4. Каменная индустрия мезолита (кремень).

Рис. 5. Каменная индустрия мезолита ( 2 - гранит, остальное - кремень).

Единичны скребки, ретушированные на 3/4 периметра (см. рис. 4, 16 ; 5, 7) и стрельчатые (см. рис. 4, 13 ). Большинство резцов оформлено на площадках сломанных заготовок (см. рис. 4, 19, 20 ), меньше двугранных и боковых, комбинированных (см. рис. 4, 21 ). Единичными экземплярами представлены перфораторы: помимо уже упомянутой развертки, сверло из длинного симметричного резцового скола с рабочей частью, оформленной подпараллельными фасетками плоской ретуши (см. рис. 5, 9 ).

Охотничье вооружение включает асимметричное острие с выемкой в основании, полученной в результате отвесного однонаправленного ретуширования края (см. рис. 4, 24); асимметричный наконечник стрелы с выделенными крутой ретушью насадом и противоположным краем, а также следами подправ- ки острия с брюшка (см. рис. 4, 25); острие с микрорезцовым сколом и притупленным крутой ретушью краем (см. рис. 4, 26); симметричную средневысокую трапецию (см. рис. 5,12). Ансамбль орудий дополняют обломок пластины с противолежащей полукрутой ретушью, попавший в заполнение ямы средневекового погр. 1 (см. рис. 5,11), и изделие из пластины с выделенной ретушью черешковой частью и треугольным концом (см. рис. 5, 10). Функциональное назначение последнего непонятно. Возможно, оно использовалось при рыбной ловле в качестве блесны.

В целом можно отметить, что техника расщепления кремня на стоянке была направлена на получение пластин и отщепов преимущественно в ударной технике, во вторичной обработке доминировали разные виды ретуши и резцовый скол.

Границы траншеи

>раслет 3

1едная

■128

Пятна ржавчины

-99,

Кожаный мешочек, гребень, зеркало

Кабель «Ростелеком»

Бусины, скопление 4i

" Бусины, скопление 3

Бусины, скопление 1

Костньн тлен

Медное скопление 2 изделие

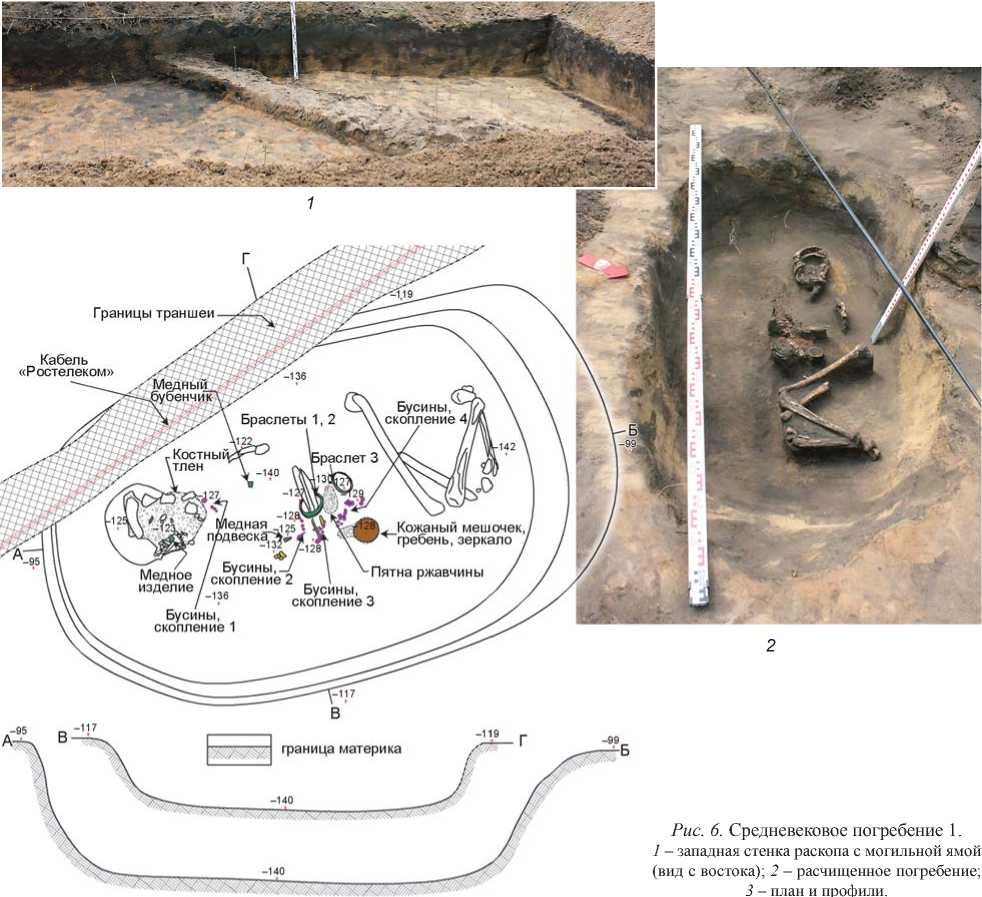

Рис. 6. Средневековое погребение 1.

1 – западная стенка раскопа с могильной ямой (вид с востока); 2 – расчищенное погребение;

3 – план и профили.

■119

граница материка

Материалы средневекового погребения

Яма погр. 1 была выявлена в ходе зачистки материка, уходила в западную стенку раскопа (рис. 6, 1), по причине чего над ней была сделана западная прирезка 1 × 2 м. Могильная яма имела прямоугольную форму со скругленными углами, размеры 1,85 × 1,20 м, глубину до 0,5 м и была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад с небольшим отклонением западной границы к северу (рис. 6, 2, 3). Заполнение – переотложенная темная гумусированная супесь с примазками светло-желтой из вышележащих отложений. Верхняя граница ямы не фиксировалась в надматериковых отложениях в силу почвенных процессов, распространенных в Черноземье, а также вследствие разрушения слоя. Тем не менее, судя по составу за- полнения, можно предположить, что она была впущена чуть ниже уровня современной почвы. Стенки ямы вертикальные, переход ко дну у ее восточного края более пологий.

На дне ямы располагался сильно фрагментированный скелет женщины 35–40 лет (определение Е.М. Макаровой*), погребенной в скорченном положении, на правом боку, с поджатыми ногами; кость левой руки лежала чуть выше тазовой области (рис. 6, 2, 3 ). К сожалению, сохранность костных останков оставляла желать лучшего: отсутствовали мелкие кости рук и ног, кости правой руки, бедренные, че-

•ее б<вее

1 23

Г ( С G С С- ^G

4 56 7

оооо оо «оо

14 15 16 17

vote

35 36

УС ее L3O

40 41 42

JO ее ио ®“

43 44 45 46

00<ЮООО

18 19 20

22 23

Рис. 7. Инвентарь погр. 1.

1-12 - бусины из скопления 1; 13 - медное изделие; 14 - 34 - бусины из скопления 2; 35 , 36 , 38-46 - бусины из скопления 3;

37 - медный бубенчик; 47 - браслет 3.

реп сильно разрушен. Обращает на себя внимание то, что место, занимаемое костяком, существенно меньше могильной ямы.

Погребальный инвентарь богат и разнообразен (рис. 7-9). На правой руке погребенной, судя по всему, располагался медный браслет (см. рис. 7, 47 ), на левой - два аналогичных, скрепленных органическим (кожаным?) материалом, оставившим след на окисленной поверхности (см. рис. 8, 1, 2 ). Многочисленная коллекция бусин локализовалась в виде скоплений (см. рис. 6, 3 ) в районе нижней челюсти (скопление 1; см. рис. 7, 1-12 ), чуть западнее костей предплечья левой руки (скопление 2; см. рис. 7, 14-34 ), в районе ее кисти (скопление 3; см. рис. 7, 35 , 36, 38-46 ; рис. 9) и кисти правой (?) руки (скопление 4; см. рис. 8, 4-10, 12-14 ). В области позвоночника найден медный бубенчик (см. рис. 7, 37 ), чуть выше костей левой руки -медная подвеска (см. рис. 8, 3 ), в районе кистей рук обнаружен тлен кожаного мешочка (см. рис. 8, 11 ), в котором находились деревянный гребень (см. рис. 8, 15 ) и бронзовое зеркало (см. рис. 8, 16 ).

Коллекция бусин из скопления 1 включает следующие типы:

-

- пастовые, эллипсовидные, коричневые с белой поперечной полосой (тип 34* [Плетнева, 1989, рис. 64]) - 1 экз;

-

- сердоликовые, шаровидные (59 [Там же, рис. 66]) - 1 экз.;

-

- стеклянные, с металлической прокладкой, одночленные (20 [Там же, рис. 62]) - 1 экз.;

-

- пастовые, 14-гранные (10 [Там же]) - 2 экз. (патинированные);

-

- пастовые, шаровидные, полосатые, двуцветные (31 [Там же, рис. 65]) - 1 экз. (бело-голубая).

Бисер уплощенный, синий (1 экз.), зеленый (1 экз.) и неопределимого цвета патинированный (2 экз.), 1 экз. шаровидный, коричневый.

Кроме того, рядом найден фрагментированный бубенчик либо медная штампованная шаровидная пуго-

ш*© ее @Б

tf ft

5 cм

Рис. 8. Инвентарь погр. 1.

1 , 2 - браслеты 1, 2; 3 - медная подвеска; 4-10 , 12-14 - бусины и бисер, скопление 4; 11 - тлен кожаного мешочка; 15 - деревянный гребень; 16 - бронзовое зеркало.

вица с проволочной петелькой (см. рис. 7, 37) (тип 3 [Там же, рис. 56]).

Бусины из скопления 2 представляют следующие типы:

-

- пастовые, шаровидные, синего цвета - 1 экз.;

-

- пастовые, эллипсовидные, коричневые с белой поперечной полосой (тип 34 [Там же, рис. 64]) - 4 экз;

-

- сердоликовые, эллипсовидные (60 [Там же, рис. 66]) - 1 экз.;

-

- сердоликовые, шаровидные (59 [Там же]) - 3 экз.;

-

- стеклянные, с металлической прокладкой, одночленные (20 [Там же, рис. 62]) - 1 экз.;

-

- стеклянные, с металлической прокладкой, многочленные (21 [Там же]) - 1 экз.;

-

- пастовые, прямоугольные, уплощенные, синие (13 [Там же]) - 1 экз.;

-

- пастовые, эллипсовидные, уплощенные, коричневые - 1 экз.

Бисер уплощенный, 4 экз. пастовые, патинированные, неопределимого цвета, 3 экз. синие.

В наиболее многочисленном скоплении 3 представлены следующие типы бусин:

-

- пастовые, 14-гранные (10 [Там же]): патинированные - 10 экз., синие - 7 экз., фиолетовые - 1 экз.;

-

- пастовые, шаровидные (1 [Там же]): синего цвета - 1 экз., голубого - 2 экз., коричневого - 1 экз., патинированные, цвет неопределим - 2 экз.;

-

- пастовые, шаровидные, глазчатые (24 [Там же, рис. 65]): синие с сине-белыми глазками - 24 экз., желтые с темно- и светло-зелеными глазками - 5 экз.;

-

- пастовые, шаровидные, полосато-глазчатые (30 [Там же]) - 3 экз.: с белыми полосками и охристо-белыми глазками синяя и голубая, с желтыми полосами и частыми глазками зеленая;

-

- пастовые, шаровидные, полосатые, двуцветные (31 [Там же]) - 1 экз. (бело-коричневая);

-

- пастовые, цилиндрические, с продольными полосами (37 [Там же, рис. 62]) - 3 экз.: синяя с узкими красно-белыми полосами, синяя с широкими желтыми и узкими белыми полосами, патинированная, цвет неопределим;

-

- пастовая, цилиндрическая, зеленая с узкими красными, белыми и зелеными поперечными полосами;

-

- пастовые, цилиндрические, одноцветные (3 [Там же]) - 1 экз. (синяя);

-

- пастовые, эллипсовидные, одноцветные (2 [Там же]) - 3 экз. (синяя, голубая и белая);

-

- пастовая, каплевидная, синяя, поверхность покрыта бороздками.

Скопление 4 включает бусины четырех типов:

Рис. 9. Бусины из скопления 3.

-

- пастовые, шаровидные, глазчатые (24 [Там же, рис. 65]), синие с сине-белыми глазками - 2 экз.;

-

- пастовые, эллипсовидные, одноцветные, ребристые (8 [Там же, рис. 62]) - 1 экз. (синяя).

Браслеты 1,2 (см. рис. 8,1, 2) изготовлены из бронзового, круглого в сечении жгута и имеют уплощенные концы (вид 2, тип 3 [Там же, рис. 60]). Браслет 3 (см. рис. 7,47) бронзовый, витой, с загнутыми в петли концами (вид 1, тип 3 [Там же]). Зеркало изготовлено из белой бронзы в технике литья (см. рис. 8, 16). Петля расположена в центре тыльной стороны. Орнамент -зигзаг (вид 1, тип 3 [Там же, с. 100]). Медная подвеска цилиндрической формы имела кольцевидное крепление (см. рис. 8, 3). Уникальной находкой является деревянный гребень, украшенный циркульным орнаментом по краю и посередине длинной оси предмета (см. рис. 8, 15). Он имел прямоугольную форму, два ряда зубцов, расположенных друг против друга, ред- ких и более частых. Первоначальную форму кожаного мешочка, в котором находились зеркало и гребень, восстановить сложно: от него осталась лишь округлая часть, контактировавшая с зеркалом, благодаря чему и сохранилась (см. рис. 8, 11). Среди неопределимых предметов отметим фрагмент медного изделия (см. рис. 7,13). Кроме того, в районе пояса погребенной обнаружено пятно ржавчины, видимо, от какого-то несохранившегося железного предмета.

Выводы

Описанный выше комплекс находок разного времени со стоянки Ильинка уникален по причине малочисленности выразительных памятников мезолита и Средневековья в правобережной донской лесостепи, изучение которых имеет комплексный характер. Про- веденный сопряженный анализ эволюции почв и материальной культуры позволяет сопоставить время накопления слоя мезолита с зоной II почвенного профиля (39–150 см от поверхности, синхронная почва – примитивная песчаная (псаммозем)), а периоды появления на стоянке материалов эпохи бронзы, раннего железного века, Средневековья и Нового времени – с зоной I (верхняя часть разреза (0–39 см от поверхности) – современный этап степного почвообразования, серогумусовая степная почва). Находки, соотносимые с этой зоной, немногочисленны и невыразительны. Более ранний этап почвообразования характеризовался преимущественно степными условиями с отдельными лесными фазами, поздний – стабильными степными. Таким образом, последовательная смена хронотипов материальной культуры древнего населения происходила в основном в степные фазы развития природной среды в правобережной донской лесостепи. Несмотря на нестабильный характер «палимпсестовой» записи почвенной информации на песчаном субстрате, автоморфные почвы данного гранулометрического состава могут быть использованы для палеогеографических и археологических реконструкций отношений в системе «человек – природа» в долинах рек исследованной территории.

Вопрос о культурном статусе материалов мезолита сложен. Сходные комплексы без керамики и с ней относятся украинскими исследователями к разным стадиям т.н. донецкой культуры. Однако предложенные модели ее генезиса [Горелик, 1984, 1997] кажутся спорными в силу хотя бы самого факта применения «контактной» модели сложения археологических культур. Предположение о механическом смешении разнокультурных материалов А.Ф. Гореликом не рассматривалось, хотя именно оно объясняет «синкретизм» донецкой культуры, конкретным археологическим выражением которого является преобладание среди ее памятников смешанных комплексов с зи-мовниковскими, яниславицкими, кукрекскими (?) и матвеевокурганскими (гребениковскими) древ-но стями. Источниковая база выделения донецкой культуры слаба, в ней преобладают материалы разрушенных стоянок и сборов, а также из рыхлых аллювиальных отложений. Именно поэтому важное значение для мезолитоведения донского правобережья имеет исследование кратковременных стоянок, «однокультурных» или с незначительным количеством примеси, с учетом орографического контекста их расположения.

Приведенные выше характеристики каменного инвентаря из Ильинки свойственны нескольким археологическим культурам, материалы которых, скорее всего, подверглись механическому смешению. На фоне основной коллекции чужеродными выглядят асимметричный наконечник стрелы и острие, обра- ботанное отвесной, обрубающей край заготовки ретушью. Возможно, эти находки более древние. Такое предположение в какой-то степени можно подкрепить зафиксированными в почве эпизодами дифференциации степных ландшафтов вследствие повышения гу-мидности климата, что могло найти свое выражение и в изменении традиционных охотничьих ареалов. Коллекции, сходные с описанной выше, ранее были получены в ходе исследования соседних районов в бассейне Черной Калитвы (юг Воронежской обл.) [Федюнин, 2010, с. 145–148].

Говоря о хозяйственной специфике изученных материалов мезолита, следует отметить, что преобладание орудий, предназначенных для обработки ко сти (резцы), и предметов охотничьего вооружения указывает на связь стоянки с охотой и, возможно, рыбной ловлей.

Сопроводительный инвентарь погр. 1 типичен для салтово-маяцкой культуры раннего Средневековья. Имеющиеся находки не позволяют датировать объект ýже, нежели хронологические рамки культуры в целом – середина VIII – начало X в. Вытянутая могильная яма в сочетании с западной ориентировкой покойного характерны для большинства могильников степных вариантов салтово-маяцкой культуры, традиционно атрибутируемых как болгарские. Скорченное положение погребенных женщин типично для некоторых катакомбных могильников в донской лесостепи, обоснованно связываемых с аланами. Сочетание ямной конструкции могил и скорченного положения погребенных достаточно редко встречается в материалах погребальных памятников хазарского времени.

Наиболее полные аналоги погребения в Ильинке мы находим в Маяцком комплексе: погр. 5, 6 на селище и захоронения 111, 126 на могильнике [Флеров, 1993, с. 121]. Там женщины были погребены в скорченном положении, на левом или правом боку, головой в западный сектор, сопровождались богатым набором украшений и туалетных принадлежностей при почти полном отсутствии керамики. При этом, в отличие от захоронений Маяцкого комплекса, в Ильинке не зафиксированы следы гроба, что можно связать с особенностями грунта – песчаные почвы не способствуют сохранности необработанной древесины.

В целом обряд, по которому совершены женские погребения в ямах на памятниках салтово-маяцкой культуры в долине Тихой Сосны, ближе аланской традиции, нежели болгарской. С последней их связывают только самые общие признаки – могильная яма и западная ориентировка покойных. Оба имели широкое распространение в разных этнических группах, населявших Восточную Европу в раннем Средневековье. Аланская традиция представлена менее распространенными признаками – связанной с полом позой погребенных, составом погребального инвентаря. Наличие похожих погребений на Северном Кавказе [Албегова, Верещинский-Бабайлов, 2010, с. 113–114] также свидетельствует в пользу аланской атрибуции.

Список литературы Культурный слой и почвенно-генетические процессы в речных долинах правобережной Донской лесостепи (по материалам стоянки Ильинка)

- Албегова З.Х., Верещинский-Бабайлов Л.И. Раннесредневековый могильник Мамисондон: результаты археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. - М.: Таус, 2010. - 492 с. - (Материалы охранных археологических исследований; т. 11).

- Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. Воспроизводство почв в антропогенно нарушенных ландшафтах лесостепи. - Белгород: Белгород. гос. ун-т, 2009. - 206 с.

- Горелик А.Ф. Мезолит Северо-Восточного Причерноморья (вопросы культурно-хронологического членения) // Материалы каменного века на территории Украины. - Киев: Наук. думка, 1984. - С. 4-23.

- Горелик А.Ф. Сложение донецкой культуры и некоторые проблемы «неолитизации» мезолитических культур // Древности Подонцовья. - Луганск: Осирис, 1997. -С. 32-38.

- Классификация и диагностика почв СССР. - М.: Колос, 1977. - 221 с.