Культуроведческая практика как способ принятия дошкольниками культурно-исторического наследия родного края

Автор: Михайлова А.Е.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Раскрывается взаимообусловленность понятий «образование» и «культура», влияние культурного процесса на воспитание детей дошкольного возраста. В проблемном поле исследования - аксиологические смыслы образования, отражающие потребность общества в сохранении и преумножении культуры как предпосылки и результата образовательной деятельности. Особое внимание уделено приобщению дошкольников к нравственным ценностям на основе культурных традиций народов России, межпоколенческих связей, готовности принятия культурно-исторического наследия родного края. В контексте деятельностного и социокультурного подходов рассматривается культуроведение. Обоснована сущность культуроведческой практики как событийной деятельности сообщества детей и взрослых в дошкольной образовательной организации. Представлена модель построения культуроведческой практики, выделены принципы, цели, задачи, планируемые результаты, ключевые этапы, содержание и способы организации образовательной деятельности, аспекты формирования готовности дошкольников к принятию культурно-исторического наследия родного края.

Дошкольное образование, культурно-историческое наследие, хронотоп, культуроведение, готовность к принятию культурно-исторического наследия, теоретическая модель построения культуроведческой практики

Короткий адрес: https://sciup.org/148329236

IDR: 148329236 | УДК: 372.2 | DOI: 10.18137/RNU.HET.24.04.P.018

Текст научной статьи Культуроведческая практика как способ принятия дошкольниками культурно-исторического наследия родного края

традиции, ценности, деятельность, которые формируют личность ребенка и определяют его нравственное отношение к окружающей действительности.

В отечественной педагогической теории XIX века нравственное воспитание определялось как ведущее в становлении личности ребенка. Изучение историко-педагогических трудов того времени о нравственном воспитании детей позволяет не только использовать прогрессивные педагогиче- ские идеи прошлого, но и смелее ставить и решать новые проблемы нравственного воспитания поколений цифровой эпохи с учетом предшествующего опыта.

В истории российского образования может быть выделен разносторонний опыт нравственного воспитания подрастающего поколения, заложенного в ценностях, оберегаемых традицией народа. В XIX веке К.Д. Ушинским введено понятие «отечествоведение», как основа воспитания человека в детстве.

Н.Х. Весселем описана педагогическая суть «родиноведения» для детей младшего возраста, включающая познание уклада жизни человека и Отчества, их красоты и величия. В фундаментальных работах в области философии, педагогики (В.Ф. Одоевский, Н.И. Пирогов, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой) содержатся философско-педагогические идеи о развитии сущностных сил человека, «человеческого в человеке», актуальные и в настоящее время.

Основой нравственного воспитания выступает отношение подрастающего поколения к окружающей действительности как нравственная категория. Именно процесс его становления с детства влияет на формирование высших чувств, определяет нравственный опыт человека. В междисциплинарных исследованиях второй половины XX – начала XXI века, в разделах педагогики, психологии, культурологии, связанных с проблематикой воспитания, все большую значимость приобретают труды, посвященные связям социокультурного и этнопедагогического контекстов образования.

Для осмысления пути проектирования культуроведческих практик, организуемых с дошкольниками, как одного из способов принятия культурно-исторического наследия родного края интерес представляют работы о специфике этоно-педагогической идеи воспитания, взаимообусловленности культуры и образования (Ю.В. Бромлей, Г.Н. Волков, Л.Н. Гумелев); социокультурном контексте взаимозависимости личности и культуры детства (Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский, В.Т. Кудрявцев, М. Мид, Д.Б. Эль-конин), направленности в образовательном процессе на преимущество ценностей: личностных, национальных, региональных, общечеловеческих (Е.В. Бондарев-ская, И.А. Колесникова, Л.В. Коломийченко, Р.М. Чумичева); влиянии на воспитание, становление личности взаимосвязи природного, социального, культурного, этнического окружения (И.С. Кон, Б.Т. Лихачев, Д.С. Лихачев).

Исследовательский интерес к обозначенной теме приводит к размышлению над сущностью понятия «культурно-историческое наследие». Оно изначально относилось к культурной сфере и включало такие категории, как исторические здания, памятники и др. Данное понятие является одним из ведущих в культурологии. Ис- пользуются разные интерпретации этого словосочетания, например, «культурное наследие», «историкокультурное наследие», «культурно-историческое наследие». Культурное наследие – ценностная категория, интегрирующая в себе обширный предшествующий культурный опыт человечества, аккумулированный в культурных традициях, образцах, практиках человеческой жизнедеятельности, в культурной памяти.

Знакомство детей дошкольного возраста с историей и культурой, традициями родного края как самостоятельное направление образовательной деятельности закрепилось в 70 годах прошлого столетия. В этот период было разработано методически обоснованное содержание ознакомления дошкольников с родным краем, представленное самостоятельным блоком в разделе образовательной программы «Ознакомление детей с окружающим миром» (Т.Н. Бабаева, Р.С. Буре, М.А. Васильева, Н.А. Ветлугина, Т.А. Маркова). В дошкольном образовании ознакомление с культурой, традициями родного края составляет также содержательный компонент нравственного, патриотического воспитания.

В 80 годах XX века ознакомление с ближайшим окружением детей дошкольного и младшего школьного возрастов обозначается понятиями «краеведение», «региональный компонент», становится обязательным направлением, дополняющим образовательную деятельность в ДОО и начальной школе. Его основные задачи отражены в положениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы (1984 год), в которых необходимость преобразований в сфере образования связывалась с потребностями страны: «… улучшить организацию воспитания и образования детей дошкольного возраста; с ранних лет воспитывать у детей любовь к Родине, уважение к старшим, товарищество и коллективизм» [4].

В дальнейшем мысль о регионализации содержания образования получает свое развитие в нормативных документах. Официально статус регионального компонента в содержании образования был установлен в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании» (1992 год). В статье 7 от-мечено,что в Российской Федерации вводятся государственные образовательные стандарты, включающие федеральный и национально-региональный компоненты. В редакции Федерального закона «Об образовании» № 71-ФЗ от 25.06.2002 года было обосновано содержание регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения.

Позднее, в 2013 году в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) были определены принципы воспитания дошкольников: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества и государства; учет этнокультурной ситуации развития детей.

К началу 2000 годов по рассматриваемому направлению в дошкольном образовании реализуются разнообразные парциальные программы. Например, программы, нацеленные на ознакомление дошкольников с русской традиционной культурой (С.А. Козлова, О.Л. Князева, М.Ю. Новицкая), историей предметного мира (О.В. Дыбина); на социально-нравственное, духовнонравственное воспитание (Л.Е. Зе-ленова, О.Л. Князева, Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева). В образовательном процессе дошкольных учреждений прошли апробацию методы краеведения, музейной педагогики, организации познавательно-исследовательской деятельности детей, накоплен значительный научный и методический опыт ознакомления дошкольников с родным краем.

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СПОСОБ ПРИНЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ

С середины XX века в педагогике проводятся исследования, посвященные воспитанию детей на основе культурно-исторического наследия народов России, в основе которых лежат культурологический, деятельностный подходы. Они обосновывают востребованность и результативность неис-пользовавшихся прежде интерактивных, событийных методов и форм организации образовательной деятельности с дошкольниками (Н.Е. Веракса, В.И. Слободчиков); взаимосвязь культуры и воспитания, влияние среды на воспитание детей (А.К. Гастев, А.В. Запорожец, С.Т. Шацкий). Несомненная важность этого совокупного научного и практического опыта определяется возникновением вариативности содержания ознакомления дошкольников с культурно-историческим наследием родного края.

Каузальность образования и культуры отчасти объясняется многонациональностью российского общества как особой среды, объединенной общей историей и разнообразным культурным наследием, что учитывается в образовательной политике государства. Так, в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(от 29.05.2015 № 996) в качестве приоритетной выделена задача воспитания у подрастающего поколения уважения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа. Таким образом, генеральная идея образования и насущная потребность в воспитании детей становятся ядром всех уровней российского образования.

Согласно ФГОС ДО и федеральной образовательной программе дошкольного образования (далее – ФОП ДО), обучение, воспитание и формирование основ гражданской и культурной идентичности дошкольника как гражданина Российской Федерации обеспечивается соблюдением ос- новополагающих педагогических принципов:

-

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

-

• учет этнокультурной ситуации развития детей [5].

Одной из функций ФОП ДО является «создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины» [5, с. 1].

Многоаспектный обширный отечественный педагогический опыт и традиции воспитания подрастающего поколения (совместный труд, приобщение детей к семейным традициям, формирование нравственного поведения, гражданской позиции) сегодня выступают классической основой образовательного процесса, расширяющей возможности культу-роведческой деятельности в познании и освоении окружающего мира детьми.Это качественно меняет восприятие и усвоение знаний: пропедевтический акцент воспитания дошкольников направлен не на механическое запоминание информации, а на переживание и осмысление ценностных смыслов жизнедеятельности людей. «Опора на традиции помогает человеку в современных условиях сохранить себя как личность, в детстве обрести гражданскую идентичность. Традиции связаны с исторически сложившимися и передаваемыми из поколения в поколение обычаями, порядками, правилами поведения, преданиями. Рассматривая традиции как способ жизнеустройства, следует выделять, прежде всего, нравственные правила, культурные установки, их ценность, востребованность в наше время» [3, с. 27–28].

Однако анализ практики нравственного воспитания посредством ознакомления дошкольников с культурно-историческим наследием родного края показывает, что внимание педагогов в основном сосредоточено на развитии когнитивной сферы личности ребенка. Это способствует обогащению знаний и накоплению информации. В то же время, организация культуротворческой деятельности, необходимой для выражения детских впечатлений и развития их культурного опыта, часто остается на втором плане. В таких условиях нравственное отношение к действительности, готовность к принятию неизвестного (исторического опыта) у детей формируются недостаточно.

Педагогическое сообщество воспитателей также отмечает, что приобщение детей к культурно-историческим традициям российского народа осложнено проблемой «сохранности детства»: принципиально меняющаяся социокультурная ситуация социализации, стремительность разрушения межпоколенческих связей, размытость социальных, культурных, национальных смыслов образования, отсутствие развитой детской субкультуры, наставничества в детско-взрослых сообществах. Наряду с этим, воспитание дошкольников в эпоху цифровой трансформации сопровождается утратой или заменой традиционных ценностей российского народа, очевидным сломом ценностной опоры в укладе жизни. Это препятствует формированию у ребенка целостного образа мира, наполненного смысложизненной рефлексией диалога культур, необходимой для познания самого себя и становления нравственного отношения к окружающему миру и другим людям.

В этом контексте особый смысл обретает выбор педагогом пути сопровождения в исследовании дошкольниками культурных образцов и универсалий, заключенных в совокупности деятельности и по- ведения людей, обусловленных определенной культурной традицией. «В частности, наставничество как со-деятельность взрослого и ребенка способствует интериориза-ции социокультурных ценностей и их переходу в культуроведческую самодеятельность детей» [2, с. 78]. Уточним, что организация куль-туроведческой деятельности детей как способа сбережения межпоколенных связей и погружения дошкольников в культуру, историческое прошлое российского народа являются важной частью в содержании дошкольного образования. Следует подчеркнуть, что несмотря на наличие значительного пула исследований по ознакомлению дошкольников с культурно-историческим наследием родного края, многие механизмы этого процесса требуют дополнительного рассмотрения.

Значимым для нашего исследования является положение о том, что образовавшаяся потребность в диалоге культур в отношениях между людьми разных поколений требует верификации практических возможностей совместной культуроведческой деятельности разнопоколенческих сообществ. Для педагогов эта данность предполагает поиск ответов на методические вопросы: «Как объединить просветительскую ценность прошлого и настоящего в культурно-историческом наследии своего региона? Как обеспечить понимание детьми культурного разнообразия в современном социальном окружении?». Предположительно можно ожидать, что усиление роли культуроведения в образовании детей дошкольного возраста будет способствовать не только воспитанию у них уважения к культурным объектам своего города, страны, но также формированию субъектного опыта нравственного отношения к действительности, интереса к истории жизни значимых людей прошлого, о которых мало знают современные дети. Это предположение актуализирует пер- спективы разностороннего изучения культуроведческой деятельности в дошкольном образовании.

Таким образом, в исследуемой проблематике центральными становятся вопросы: «Что означает понятие «культуроведческая практика» дошкольника? Что является просветительской составляющей культурно-исторического наследия родного края для детей в практике работы ДОО? Как происходит приобщение к культурному наследию детей дошкольного возраста в совместной деятельности со значимыми взрослыми, в самостоятельной деятельности? Чем отличается культуроведческая практика, нацеленная на принятие воспитанниками культурно-исторического наследия родного края, от традиционных способов ознакомления с родным краем? Какими принципами при организации культуро-ведческой практики следует руководствоваться? Какие формы, методы подобной практики способствуют деятельностному освоению, принятию ребенком культуры исторического прошлого? В чем выражается сущность принятия дошкольниками культурно-исторического наследия? Какими должны быть цели, задачи, планируемые результаты данного направления работы?».

Шаг за шагом, отвечая на эти вопросы, представим описание модели организации культуроведческой практики на примере содержания русской традиционной культуры.

Понятие « культуроведческая практика в образовательном процессе » редко используется в дошкольной педагогике, не употребляется в практике дошкольного образования. Вместе с этим, идеи практико-ориентированного образования в последнее время находят новые решения и активно обсуждаются в междисциплинарных исследованиях.

Одной из составляющих куль-туроведческой практики являются разнообразные виды и формы индивидуальной и совместно-рас- пределенной деятельности в образовательном пространстве детского сада, в других социокультурных средах. Участвуя в этих видах деятельности совместно с носителями различных форм культуры, ребенок не только знакомится с их содержанием, но и, погружаясь в культурный универсум и взаимодействуя со взрослыми (носителями этой культуры), находит ориентиры для самоидентификации, а приобретаемые культурные смыслы становятся образом жизни ребенка в «пространстве-времени».

При организации культуро-ведческой практики учитываются положения теории хронотопа (А.А. Остапенко) [6]. Это знание позволяет интегрировать различные аспекты культуры и личного опыта, делая процесс воспитания более насыщенным и многослойным. Вот несколько ключевых аспектов смысла хронотопа в культурном воспитании:

• интеграция времени и пространства : хронотоп позволяет учитывать не только текущие условия, но и исторический контекст, связывая прошлое, настоящее и будущее, что помогает детям ценить и лучше понимать культурное наследие; • создание смысловых контекстов: хронотоп формирует уникальные образовательные ситуации, в которых дети могут взаимодействовать с различными культурными элементами, развивая тем самым свое мировоззрение и культурную идентичность;

-

• развитие личностного опыта : в условиях хронотопа дети могут переживать разносодержательные культурные события и явления, что способствует их эмоциональному и личностному развитию;

-

• формирование культурной осознанности : хронотоп помогает детям осознавать свою роль и место в культурном пространстве, понимать значимость культурных традиций и ценностей;

• стимулирование культуротвор-чества: хронотоп создает условия для творческого самовыражения,

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СПОСОБ ПРИНЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ позволяя детям исследовать и переосмысливать культурные элементы в рамках определенного времени и пространства;

-

• обеспечение целостного подхода к воспитанию : хронотоп объединяет различные образовательные и культурные аспекты в единый процесс, делая его более целостным и системным [6, с. 14–18].

Культуроведение, культуроведче-ская практика в дошкольном образовании – оригинальный и универсальный способ исследования детьми дошкольного возраста культурно-исторического наследия родного края. Универсальность культуроведческой практики обеспечивается интегрированностью во временные отрезки образовательного процесса (цикличность процесса), в содержание специфических детских видов деятельности и разных образовательных областей, включенностью взрослых, как носителей культуры в разнообразные «культуровеческие дела» детей разного возраста и пола.

Содержательно культуроведче-ская практика как способ принятия культурного наследия родного края обеспечивает погружение дошкольников «в мир людей и народов» (ценностные смыслы, нормы, традиции поведения, жизнедеятельность людей, опыт культуроведческого исследования – «было – стало»). Взаимодействие представлено общностью детей и взрослых. Роль взрослого как референта культуры в культуровед-ческой деятельности рассматривается в двух позициях – наставник и партнер. Такое взаимодействие помогает ребенку освоить универсалии культурного опыта. Л.Л. Тимофеева пишет о роли субъектов референтных групп: «На уровне индивидуальных субъектов рассматривается вопрос о выборе оптимальных методов и технологий воспитания и обучения. Их выбор определяется задачами поддержки естественных процессов инкультурации, оптимизации развития обучающихся» [8, с. 74–81].

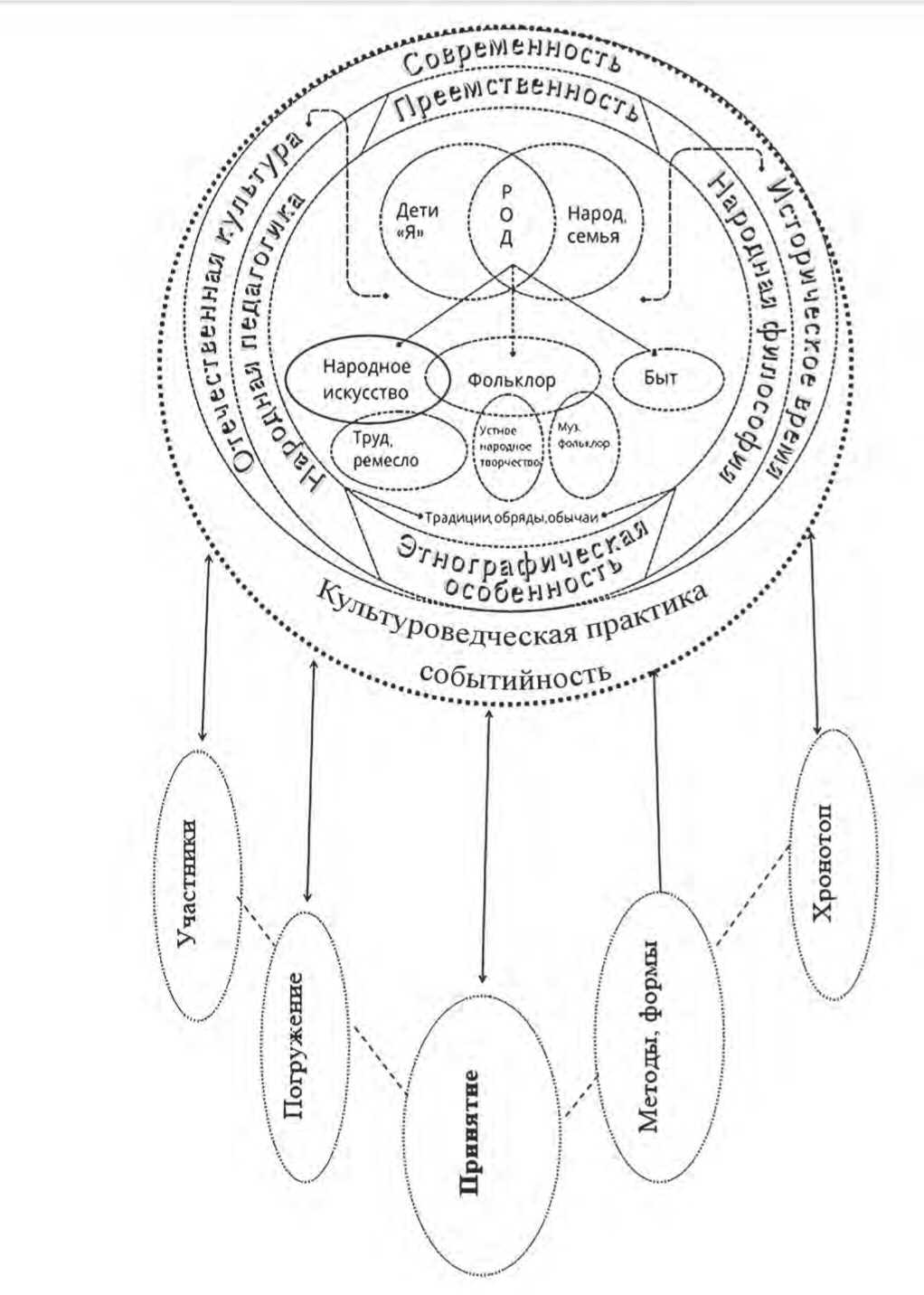

Культуроведческая деятельность предполагает сотрудничество детей со сверстниками и взрослыми в рамках культурных практик – «обычных для ребенка, повседневных и привычных способов самоопределения и самореализации, тесно связанных с экзистенциальным содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми» [1, с. 132–138]. Культуроведческая практика подводит детей к элементарному пониманию действия механизмов истории в пространстве-времени (хронотоп) на примере исследования культурных объектов, артефактов, текстов(былины, сказания, притчи), которые находятся в их ближайшем окружении. Культуроведче-ская практика начинается с вхождения в историю жизнедеятельности людей далекого времени (например, «жили-были люди маленькие и большие») и преобразовывается в исторические факты, культурно-историческое наследие, которое окружает дошкольников сегодня. На Рисунке наглядно представлена модель организации культуровед-ческой практики (далее – Модель).

На Рисунке отображены значимые для культуроведческой практики организационные компоненты. Приводится развернутое содержание культуроведческого модуля (например, «Русская традиционная культура»). Далее отмечены дидактические составляющие процесса принятия культурно-исторического наследия детьми дошкольного возраста и связи между ними.

В формировании готовности дошкольников к принятию ценностей наследия отечественной культуры посредством культуро-ведческой практики учитываются принципы:

-

• историзма;

-

• сосредоточенности на аксиологических ориентирах образования как источнике развития системы нравственных регуляторов поведения (Д.С. Лихачев);

-

• устремленность педагога на демократичность и воспитывающее обучение (К.Д. Ушинский);

-

• обеспечение детской самодеятельности культуросообразностью, инструментальностью для развития умственных сил и способностей детей (А. Дистерверг);

-

• сбалансированность параллельного педагогического действия и метода «взрыва» воспитания в коллективе (А.С. Макаренко);

-

• поддержка сотрудничества, согласования и сотворчества как способов познания человеческой культуры (И.П. Волков, Е.И. Ильин, М.П. Щетинин);

-

• возрождение в образовательной со-бытийной деятельности детско-взрослой общности (Н.Б. Крылова, В.И. Слободчиков).

Центральная круговая основа Модели раскрывает тему модуля практики «Русская традиционная культура». Содержание базируется на системе традиционных ценностей:

-

• уклада жизни – определяет пантеон смыслов (народная философия и народная педагогика);

-

• укоренения ребенка в отечественной культуре – коррелирует с самоидентификацией и становлением основ гражданской позиции;

-

• преемственности – регенерирует связь времен и солидарность поколений.

Модель выстраивается с учетом целостного характера, неделимости русской традиционной культуры, в содержании которой выделяются бытовая, праздничная, трудовая, ремесленная, обрядовая, фольклорная составляющие.

Известно, что знакомство дошкольников с историческим временем и пространством, событиями – сложный процесс, поскольку предполагает ознакомление с далеким прошлым, не всегда понятными дошкольникам категориями. Получаемые при этом представления могут стать интеллектуальным балластом, оторванным от смыслообразующих связей с настоящим, реальным в ближайшем окружении культурного пространства ребенка. Погружение дошкольников в традиционный уклад жизнедеятельности семьи не должно рас-

Рисунок. Модель организации культуроведческой практики

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СПОСОБ ПРИНЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ сматриваться как ознакомление с отдельными традициями народного праздника или земледельческой культуры наших предков. Содержание народной культуры не должно навязываться детям как определенного рода знание, требующее запоминания и воспроизведения в ходе различных мероприятий.

Ценностная часть культурноисторического наследия, сохранившаяся в культурных образцах народного слова, ремесел, в бытовой, обрядовой культуре, это материал, с которым дети знакомятся в культуроведческих практиках на протяжении дошкольного возраста. На примере этого содержания организация культуроведче-ских практик начинается с детьми трех лет, они, согласно культурноисторической традиции воспитания, – наблюдатели, созерцатели происходящего и подражатели. Последовательность изменения сути культуроведчесих практик в соответствии с этапами приобщения подрастающих поколений к русской традиционной культуре представлена нами в интегративных картах образовательного процесса для всех возрастных групп. Такие карты описывают технологию организации культуроведческой практики: цель, задачи и содержание ее этапов, цикличность обращения к ним, взаимосвязь с основной темой той или иной образовательной области, подгрупповые виды деятельности мальчиков, девочек, со-бытийные дела со значимыми взрослыми, примеры оформления развивающей предметно-пространственной среды, презентации тем практик родителям.

Культуроведческая практика осуществляется в разнообразных формах самостоятельной и совместной активности: встреча с носителями культуры, самостоятельное исследование неизвестного (например, история одной старинной фотографии, звучания колоколов, традиции кузнечного дела), опыт сотрудничества и со-деятельности с людь- ми разных поколений. В качестве основной составляющей культуро-ведческой практики рассматриваются не педагогические мероприятия, целенаправленно подготовленные воспитателем и детьми, а культурные события, организованные и проведенные в сотрудничестве детей и взрослых.

Одной из важнейших функций культуроведческой практики выступает передача социального опыта от поколения к поколению. Сохранение социального опыта важно, но не менее значима его передача. Это порождает аксиологическую функцию соответствующей со-деятельности детей и взрослых.В практической совместной деятельности со значимыми взрослыми формируются особенности поведения и деятельности дошкольников. В определенном культурном контексте совместно с наставниками осмысливаются духовные и материальные аспекты культуры,что делает их нормативной и регулятивной силой в готовности детей к принятию ценностей российского народа.

Культуроведческая практика с дошкольниками, осуществляемая на разном тематическом содержании, подчинена единой цели: формировать у детей готовность к принятию культурно-исторического наследия родного края. Подобная готовность в контексте темы нашего исследования понимается как базис принятия ценностей российского народа, включает нравственное отношение к культурному наследию. Принятие, с нашей точки зрения, содержит смыслообразующие механизмы сформирован-ности у дошкольника проявления нравственного отношения – ин-териоризации культурно-исторического наследия родного края. Идеальным ожидаемым результатом «принятия» могут выступать: способность к трансляции, сохранению и передаче культурного опыта, преобразованию опыта принятия культурного насле- дия в настоящем времени и пространстве.

Ведущими задачами организации культуроведческой практики выступают приоритеты:

-

• коммуникации над информацией;

-

• понимания над знанием;

-

• познавательной самостоятельности.

Основополагающим действием в реализации задач культуро-ведческой практики является идея со-бытийности, детей и взрослых «бытия-со-существования» (В.И. Слободчиков) [6]. В концепции со-бытийной педагогики категория «со-бытийность», обоснована в исследованиях М.М. Бахтина, Н.Б. Крыловой, И.В. Плаксиной, М.И. Рожкова, В.И. Слободчикова. Технология со-бытийности, событийный подход в основе организации культуроведческой практики направлены на создание условий для взаимного обогащения культурным опытом участников образовательного процесса, возвращения диалога межпоколенческого культурного опыта. В.И. Слободчиков убежден в необходимости развития у подрастающего поколения потребности во взаимодействии с предыдущими поколениями. Описывая содержание со-бытийного подхода, автор пишет: «Особым типом объединений – противоположным социальной организованности – является неструктурированная бытийная общность, которая складывается на общей ценностно-смысловой основе ее участников. Философ М. Хайдеггер писал, что человек – это не только «бытие-в-мире», но что он, главным образом, есть «бытие-с-другими»» [7, с. 8].

Образовательное событие представляет собой структурированную историю, организованную вокруг единой темы,интересной и доступной для дошкольников. В образовательной ситуации, открывающей событие, название темы истории включает вопрос, на который дети будут искать ответ («Как устроен плавучий мост на реке Великой?», «Какой смысл вкладывали предки в слово «Семь-Я?», «Для чего люди ищут в земле «находки», или чем занят археолог?», «Зачем люди колокола на Руси спасали?»), или ключевое действие, на которое ориентирована вся событийная деятельность(«Помога-ем сделать кольчугу для спектакля «Садко», «Будем «жаворонушек» печь, весну встречать», «Построим маршрут для слабовидящего человека по городу Пскову»).

В рамках со-бытийного действия детей и значимых взрослых реализуется решение практических задач. Формируются субъект-субъ- ектные отношения, все участники образовательного процесса рассматриваются как активные субъекты, способные вносить свой вклад в практическое освоение культурных объектов, образцов, опыта поведения, сотрудничества в деятельности. Имеет место коллективное творчество, участники которого вместе создают образовательные события, что способствует развитию умений самостоятельной куль-туроведческой деятельности, коллективного мышления. Доминирует рефлексивная деятельность: практика включает в себя постоянное осмысление и анализ опыта, что помогает лучше понимать ценностный контекст наследия родного края.

Выбор образовательной технологии «культуроведческая практика» обоснован несколькими положениями. Во-первых, культуроведение не может быть продуктивным без общности взрослых и детей, наставничество – условие полноценного освоения культурного опыта. Нами выделены организационные правила наставников практики:

-

• воспитатель, семья воспитанников отвечают за организацию, результат практики, курируют самостоятельную деятельность детей;

-

• значимые взрослые – носители культуры (например, хранитель

Таблица

Формы организации культуроведческой практики

|

Примеры форм |

Организация деятельности |

|

Теневой театр |

Теневой театр как форма деятельности с дошкольниками используется с целью погружения в определенное историческое время (эффект таинства истории). В этом случае театр теней помогает детям визуализировать содержание рассказа воспитателя, развивает воображение, представлять образы людей и событий в приближенном прошлом. В другом варианте применения теневого театра культуроосвоение темы происходит в непосредственном действии, дети и взрослые изготавливают декорации и персонажей, сочиняют историю, рассказывают ее, показывая спектакль, детям младшего возраста (закрепление, трансляция культурного опыта). Также дошкольники играют в теневой театр в самостоятельной деятельности |

|

Образовательная ситуация |

Образовательные ситуации в культуроведческой практике классифицированы нами:

|

|

Проект («История в старинных фотографиях») |

В рамках проекта организуется поисково-исследовательская деятельность детей, поиск ответов на вопросы («Как фотографировали? Какова история старинной фотографии? Как с помощью фотографий узнать, каким был родной город, как он изменился?), знакомство с историей различных объектов – предметов культурного наследия, создание значимых продуктов (составление альбома фотографий по циклам, рассказов для детей младшей возрастной группы; описание история имени, семьи) |

|

Археологические раскопки и реставрация |

Данная форма работы позволяет приблизить детей к реальному процессу поиска и сохранения старинных предметов, помогает понять, какие находки имеют историческую ценность. Важным является продолжение этой деятельности, перенос события в настоящее время: как хранятся артефакты в музее, о чем может рассказать предмет, во что он преобразован в настоящее время, с какими профессиями связан |

|

Мини-музей одной вещи |

Мини-музей не допускает исключение детей на подготовительном этапе его организации: дошкольники с наставниками продумывают план создания музея, содержание деятельности на каждом этапе. Процесс его создания обеспечивает разностороннее изучение некоего культурного артефакта и сопутствующих феноменов |

|

Краеведческая игра |

Краеведческая игра (с настольно-печатными материалами, находками детей; исследование природных материалов) – разновидность дидактической игры, (виртуальной) экскурсии. Варианты тематики игр: история одной улицы (вещи, реки, памятника); кто эти люди и почему их помнят; достопримечательности родного края; туристические маршруты по городу и др. |

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СПОСОБ ПРИНЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ музейных экспонатов, звонарь, волонтер-археолог, повар традиционной русской кухни, исполнители народной песни) организуют мастерские, общие дела с детьми.

Во-вторых, от профессионализма взрослых участников образовательных отношений зависит выбор эффективных методов и форм сопровождения дошкольников в процессе формирования готовности к принятию культурно-исторического наследия родного края.

В научно-методической литературе представлен широкий диапазон интерактивные методов и форм, эффективно реализующихся в рассматриваемом нами направлении. Как отмечалось выше, применяются разнообразные формы организации детских видов деятельности (см. примеры в Таблице).

В Таблице приведены примеры, иллюстрирующие особенности культуроведческой деятельности дошкольников. Распространенным для культуроведческой практики в разных формах организации деятельности детей является также старинный способ трансляции культурного опыта «слово воспитателя». Это может быть разговор одного или двух взрослых о важных моментах по теме практики, перетекающий в полилог с детьми. Данный метод используется для разъяснения абстрактных понятий: альтруизм, добросердечие, солидарность, сочувствие, сострадание и другие. Его суть заключается в содержании самого «Слова», речь воспитателя должна быть краткой, не используется стиль «плетения словес», речь подкрепляется примерами из былин, притч, жизненных историй.

Предполагаемыми результатами культуроведческой практики, как способа формирования готовности дошкольников к принятию культурно-исторического наследия родного края, являются:

-

• Совместное деятельностное освоение культурного наследия, традиций и ценностей российского народа : деятельность ребенка характеризуется многообразием и разнона-правленностью совместных действий, таких как созидание, партнерство, сотрудничество и другие. • Совместное ментальное освоение действительности: ребенок использует со-мнение (понимаемое как единство мнений), со-доказательство, со-отрицание, со-исследование, со-знание и совесть (рассматриваемые как коллективный ментальный опыт).

-

• Совместное эмоциональное восприятие и освоение культурного опыта : дошкольник понимает ценностный смысл проявления со-радования, со-страдания, сопереживания и со-жаления.

-

• Совместное коммуникативное освоение культурного времени и пространства: ребенок принимает установленные законы уклада жизни: сосуществование, сообщение, совещание, сообсуждение, собеседование, советование, а также советы, соборность.

-

• Совместное формирование и освоение социальной действительности: ребенок пытается принять социальные нормы и практики деятельности во взаимодействии с воспитателем, другими значи-

- мыми взрослыми – носителями культуры.

Культуроведческая практика формирует потенциал готовности к принятию дошкольниками культурно-исторического наследия родного края, что выражается в нескольких ключевых аспектах. Предполагаемые результаты культуро-ведческой деятельности: у детей формируется эмоциональная связь с людьми разных поколений и возникает диалог культур,деятельност-ным путем происходит освоение культуры и истории родного края, развивается познавательный интерес к изучению культурного наследия, побуждая дошкольников задавать вопросы и стремиться к трансляции личного культурного опыта. Также у ребенка выражено нравственное отношение, проявляющееся в гордости за культурно-исторические традиции, общественно значимые достижения людей малой родины (познавательная составляющая воспитания). Сформирован-ность совокупности когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов принятия дошкольниками наследия родного края приводит к формированию у них уважения и бережного отношения к историческим памятникам, ремеслам, народному творчеству, способствует воспитанию патриотических чувств и уважения к родной культуре и истории. В ходе знакомства с традициями, обрядами и памятниками дети учатся ценить и беречь прошлое, что закладывает основу для их будущего осознанного отношения к своей стране и ее наследию.

Список литературы Культуроведческая практика как способ принятия дошкольниками культурно-исторического наследия родного края

- Крылова Н.Б. Развитие культурологического подхода в современной педагогике // Личность в социокультурном измерении: история и современность. М.: Индрик, 2007. С. 132-138.

- Михайлова А.Е. Конвергенция суверенитета духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций как принципа педагогического наставничества // Ценностные смыслы и практики развития функциональной грамотности подрастающего поколения в новой реальности (Десятые (юбилейные) Лозинские чтения): материалы Международной научно-методической конференции 20-21 апреля 2023 г., город Псков. Псков: Псковский государственный университет, 2023. 214 с. С. 73-79. EDN: UYHUMG

- Михайлова А.Е. Духовно-нравственное воспитание в контексте традиционных ценностей русской народной культуры: монография. Псков: Логос, 2023. 160 с.

- Народное образование в СССР. Сборник нормативных актов / сост. Н.Е. Голубева; спец. науч. ред. К.С. Павлищев. М.: Юридическая литература, 1987. 336 c.

- Приказ Министерства просвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" / Официальное опубликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044.

- Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. 2-е издание, переработанное и дополненное. Биробиджан: БГПИ, 2005. 270 с.

- Событийность в образовательной и педагогической деятельности; под ред. Н.Б. Крыловой, М.Ю. Жилиной // Новые ценности образования. 2010. Вып. 1 (43). C. 7-9.

- Тимофеева Л.Л. Модель формирования культуры безопасности у младших школьников // Высшее образование сегодня. 2021. № 9-10. С. 74-81. EDN: UOZMWR