Курган Марфа в Ставропольском крае - пример древнего архитектурного сооружения

Автор: Хохлова О.С., Наглер А.О.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

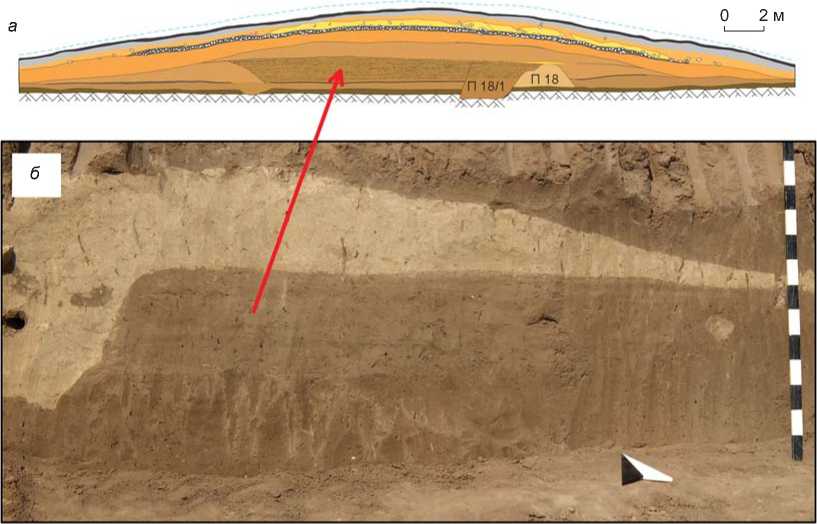

В статье представлены результаты комплексного исследования элементов конструкции кургана Марфа (Ставропольский край). Обобщены и проанализированы термины, использующиеся для обозначения подобных объектов, предложено авторское определение. Даются подробные описания объекта исследования, природных условий региона его местонахождения, методики археологических раскопок и отбора образцов, методов их исследования. Определен материал, из которого возведен курган, показаны его преимущества перед другими видами сырья. Проведены исследования глиняных блоков, их обмазок, полосчатого глинобитного элемента из конструкции кургана. Приводятся данные изучения химического и гранулометрического состава, а также микроморфологического анализа почв, находящихся под курганом, и сырья для «кирпичей» и обмазок. Установлено, что блоки изготавливали путем уплотнения и перемешивания увлажненного материала, состоящего из лесса с добавлением речного ила, без использования растительного сырья. Обмазка имела гораздо более плотное сложение, т.к. состояла из связного тонкодисперсного глинисто-карбонатного материала. Глиняный раствор, сходный по составу и свойствам с обмазками, применялся для скрепления блоков, в качестве цемента он использовался при укладке каменной крепиды, из него формировался фундамент для глиняных построек. Установлено, что элемент с тончайшими разноокрашенными полосками появился в результате разрушения одной из ранних построек.

Курганная конструкция, ранний бронзовый век, глиняные блоки-«кирпичи», методы почвоведения, ми- кроморфология, ставропольский край

Короткий адрес: https://sciup.org/145145999

IDR: 145145999 | УДК: 902.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.038-048

Текст научной статьи Курган Марфа в Ставропольском крае - пример древнего архитектурного сооружения

Степи Евразии в прошлом были заселены разными племенами и народами, оставившими после себя курганы – яркие и часто единственные свидетельства их самобытной и выразительной культуры. Эти самые многочисленные на континенте археологические памятники расположены большими или малыми группами и являются неотъемлемой частью степного ландшафта. Даже по приблизительным подсчетам в каждом из регионов степи находится по несколько тысяч курганов [Наглер, 2015].

Обычно курганы выглядят как округлые в плане задернованные холмы, иногда с уплощенной вершиной, часто окруженные рвами. В Центрально-Азиатском регионе встречаются также прямоугольные в плане, а также сложенные из камня сооружения. Курганы, являясь своеобразными храмами-святилищами, могут не содержать погребений [Парцингер и др., 2003].

В археологической литературе господствует мнение, что курган представляет собой насыпь над могилами (см.: [Ефремова]). При описании кургана археологи, даже видя, что это возвышение сформировано, например, из кусков дерна, не отказываются от слова «насыпь». Термин «насыпь» фигурирует в работах, посвященных курганам, при возведении которых использовались глина, дерновые блоки, дерево, камень (см., напр.: [Rоlle, Mursin, Alekseev, 1998; Мозолев-ский, Полин, 2005; Черных, Дараган, 2014]).

Еще в 1960 г. археолог М.П. Грязнов указывал, что курган – это разрушившееся древнее архитектурное сооружение [1961]. Однако данное определение не стало общеупотребительным в археологии; термины «насыпь» и «досыпки» продолжают использоваться, а курганы раскапываются не как архитектурные сооружения. Данная ситуация уже анализировалась и обсуждалась в археологической литературе [Наглер, 2013, 2015, 2017].

Согласно предложенному А. Наглером определению, курган – это поминально-погребальный комплекс, который включает:

захоронения, клады, жертвенные комплексы;

построенные над ними сооружения, порой сложные и монументальные, являющиеся памятниками своеобразной архитектуры;

территорию, прилегающую к сооружению, или курганную периферию, на которой имеются культурные остатки, связанные как со строительством комплекса, так и с проводившимися здесь ритуальными действами, артефакты и иногда могилы [Там же; Nagler, 2013].

При раскопках курганов в степной зоне России археологи и почвоведы изучают, как правило, с целью реконструкции палеоклиматических условий или антропогенного воздействия на природную среду в прошлом только палеопочвы, погребенные под объектами. Гораздо реже исследуется материал, из которого сложены собственно курганы [Зданович, Иванов, Хабдулина, 1984; Александровский, Хохлова, Седов, 2004; Баженов и др., 2013; Плеханова, Демкин, Манахов, 2005; Borisov et al., 2019]. Курган мог быть построен из кусков дерна – «вальков», вырезанных из почвы и уложенных в определенном порядке. Для сцепления между ними насыпалась глинистая измельченная почва. Отмечено также применение растительного материала [Гольева, Хохлова, 2010]. Однако при описании курганов используются термины «насыпь» и «досыпки», что не предполагает их рассмотрения как цельных конструкций.

Предварительные результаты исследования кургана Марфа в Ставропольском крае свидетельствуют о том, что при создании сооружения использовались глиняные (земляные) блоки [Наглер, 2015; Хохлова, Хохлов, Наглер, 2017; Khokhlova, Nagler, 2018]. Фи-толитный анализ проб, взятых из конструкции кургана, показал отсутствие растительного сырья в блоках и других элементах кургана. По данным зарубежных исследователей, на территориях с аридным климатом сооружались конструкции из необожженных глиняных или грязевых блоков-«кирпичей»; эти блоки находят применение при строительстве и в наши дни [Love, 2017]. И хотя глиняные блоки являются археологическими артефактами, археологи изучают их сравнительно редко. Высушенные на солнце грязевые блоки-«кирпичи» (sun dried mud bricks) использовались как строительный материал еще 11 тыс. л.н. [Friesem et al., 2014]. В начале IV тыс. до н.э. шумеры сооружали из них храмы, дворцы, жилища и хозяйственные постройки [Kramer, 2010]. В Древнем Египте были известны точные рецепты изготовления таких блоков. Для строительства делали чаще всего блоки из глины, смешанной с резаной соломой. В земляной материал с достаточным содержанием глины растительные компоненты не добавлялись. Наилуч- шими считались грязевые необожженные кирпичи с содержанием глины не более 30 % и песка не менее 50 % [Emery, 2011; Hohn, 2003; Kemp, 2000]. Если же содержание глины превышало 50 %, то такие блоки при сушке давали усадку и покрывались трещинами [Rosen, 1986]. Строения, возведенные из земляных блоков, были прочные и долговечные, более устойчивые к разнообразным воздействиям окружающей среды, чем сооружения из камня и дерева. Многие памятники археологии и архитектуры построены из глиняных или земляных блоков-«кирпичей».

В геоархеологии конструкции, сооруженные из земляных блоков, широко изучаются естественно-научными методами, основным из которых является микро-морфологический [Goldberg, 1979; Courty, Goldberg, Macphail, 1989]. Этим методом было установлено, что при строительстве глина использовалась чаще всего в трех качествах [Friesem, Watter, Onfray, 2017].

Она служила основой для изготовления блоков-«кирпичей». Для этого ее замешивали с водой и часто с растительным сырьем, которое выступало скрепляющим агентом. Из комков глиняной массы, получаемой также в результате замешивания земляного (грязевого) материала с водой, без предварительного формования и высушивания выкладывали конструкции (для этого иногда применяли опалубку). Глину, уложенную в конструкцию, трамбовали в сухом состоянии на месте.

В ходе экспериментальных исследований, проводившихся зарубежными учеными с применением светового микроскопа, прослежена связь между внешним видом земляного блока и технико-технологическими приемами сооружения глинобитной конструкции [Cammas, 2018]. Данные об изучении российскими учеными земляных археологических конструкций методами естественных наук, в частности, микромор-фологическим, отсутствуют [Bronnikova et al., 2016].

Цель данной работы – изучение земляной конструкции кургана Марфа в Ставропольском крае гео-археологическими методами, в частности, микромор-фологическим. Следует отметить, что объем статьи не позволяет рассмотреть всю конструкцию Марфы в деталях, поэтому основное внимание сосредоточено на изучении глиняных блоков, обмазки этих блоков и техники глинобитного строительства.

Объект и методы

Объект

Курган Марфа находится на территории Кировского р-на Ставропольского края, вблизи пос. Комсомолец и г. Новопавловск (43°58’ 37.98” с.ш. 43°30’ 58.49” в.д.). В геоморфологическом отношении это Кабардинская предгорная равнина с абсолютны- ми высотами в интервале 200–500 м над ур. м. Курган расположен на высокой террасе р. Золка, которая является правым притоком р. Кума. Курган не распахивался, хотя территория вокруг него полностью распахана; крупные массивы сельхозполей отделяются друг от друга лесополосами. Курган высотой 7 м и диаметром 40–60 м начали сооружать носители майкопской культуры в раннем бронзовом веке (вторая половина IV тыс. до н.э.). Он достраивался в эпоху средней бронзы (III–II тыс. до н.э.) и в раннем железном веке (I тыс. до н.э.). Курган Марфа был полностью раскопан в 2013–2015 гг. совместной экспедицией ООО «Наследие» (Ставрополь, Россия) и Германского археологического института (Берлин, Германия).

Природные условия

Климат на территории близ Новопавловска умеренно-континентальный, среднегодовая температура 11… 12 °С, средняя температура июля 22,4 °С, января – –3 °С; зимы недолгие и мягкие, лето продолжительное и теплое . По гидротермическим условиям климат характеризуется как засушливый, среднегодовое количество осадков 520– 570 мм, коэффициент увлажнения (отношение среднегодовой суммы осадков к испаряемости) 0,7–0,8.

По растительному покрову рассматриваемая территория относится к подзоне равнинно-разнотравно-злаковых степей с высоким и густым травостоем. В настоящее время участки с естественной растительностью примыкают к неудобным для посевов балкам, крутым склонам, местам с неглубоким залеганием каменистых пород. Основу почвенного покрова равнинной части территории составляют черноземы обыкновенные (миграционно-сегрегационные или Calcic Chernozems), которые характеризуются повышенной мощностью гумусового горизонта. Почвы формируются на окарбоначенных и местами загипсованных лессовидных глинах и суглинках четвертичного периода.

Методика проведения археологических работ

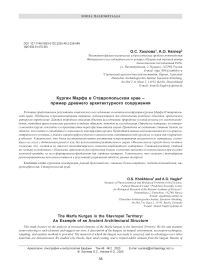

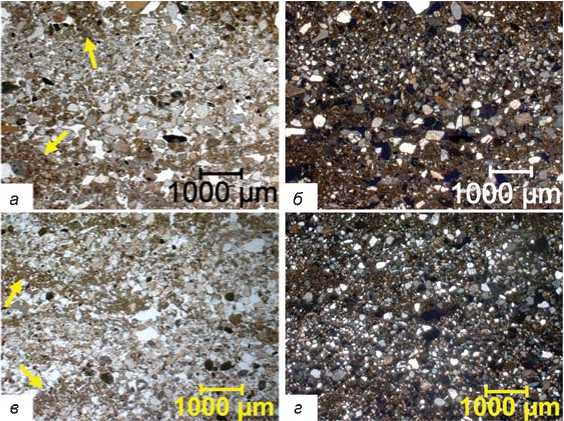

При раскопках кургана Марфа археологи руководствовались принятой в российской археологии методикой проведения полевых исследований. Поскольку она не предусматривает раскопок кургана как архитектурного сооружения, проводились зачистки не только вертикальных поверхностей стратиграфических бровок, но и горизонтальных поверхностей кургана (рис. 1, а , б ), а также его конструкций в глубоких слоях (рис. 1, в ) с расчисткой глиняных блоков-«кирпичей», из которых он был сооружен.

В соответствии с предложенной дефиницией кургана предполагалось изучение т.н. курганной периферии, поэтому на прилегающей к объекту территории проводились горизонтальные зачистки. Они позволили выявить площадки, на одной из которых находилась сильно поврежденная постройка из глиняных блоков (рис. 1, г , д ). Площадки были вымощены глиняными блоками, аналогичными использовавшимся при создании кургана. Важно отметить, что объекты, обнаруженные на периферии, хотя и находились в зоне современной распашки, не были полностью разрушены.

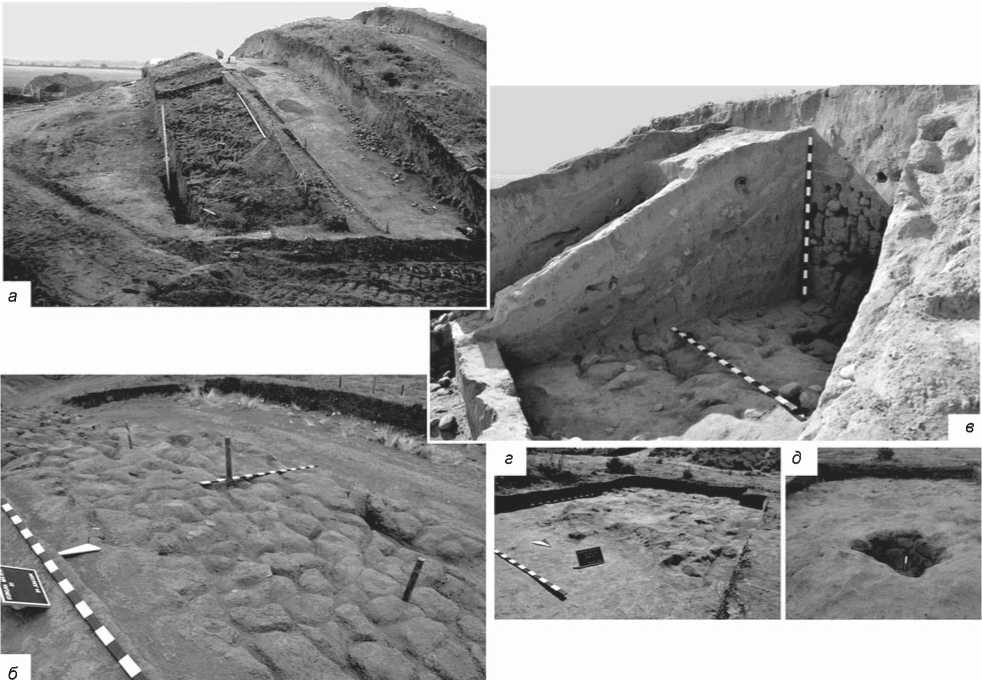

Материальными свидетельствами строительства являются не только блоки, но и обмазки – куски затвердевшего раствора, который имел цементирующие свойства. Жидким раствором обмазывали для скрепления блоки-«кирпичи» или закрепляли кладку. Глиняная масса, выложенная ровным и сравнительно толстым слоем (10–20 см) на блоках, образовывала «фундамент» для следующих построек из блоков внутри кургана. Выделены обмазки трех видов: «фундамент» для постройки, обнаруженный в северной части кургана, а также обмазки на блоках или камнях желтого (лессового) и буро-коричневого цвета (рис. 2, б ).

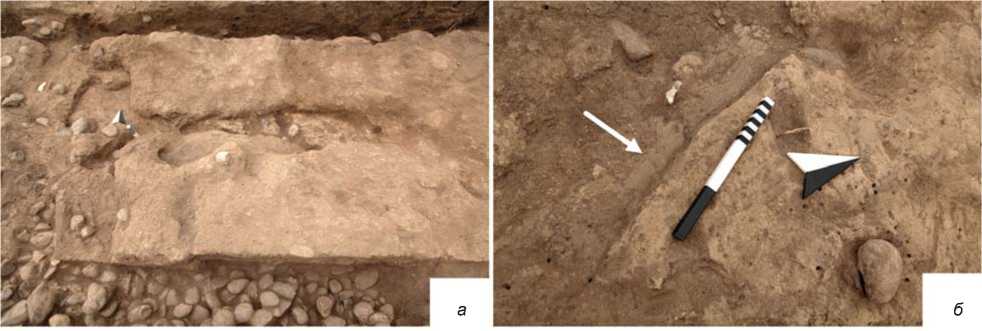

На южной стороне кургана при вертикальной зачистке бровки R3 под каменной кладкой был обнаружен необычный фрагмент конструкции – линза земляного материала с тонкополосчатым рисунком на поверхности (рис. 3, а , б ). Трудность его изучения состояла в том, что мельчайшие разноцветные полоски были видны в бровке только в первые полчаса после зачистки, как только стенка высыхала, все сливалось в единую массу.

Всего в кургане были зачищены пять бровок; в центральной части – R0, южной – R1 и R3 и северной – R2 и R4.

Для изучения в лабораторных условиях были отобраны образцы из глиняных блоков, находившихся на поверхности кургана (1), а также в кургане на глубине примерно 1,0–1,5 м от поверхности (2) и из остатков сооружения на периферии кургана (3). В глубине курганной конструкции были взяты образцы из различных обмазок. Из блоков и обмазок отбирались образцы двух видов – рассыпные (для аналитического изучения) и микромонолиты ненарушенного сложения (для микроморфологического анализа). Из элемента c полосчатым рисунком взяты образцы только для микроморфологического изучения.

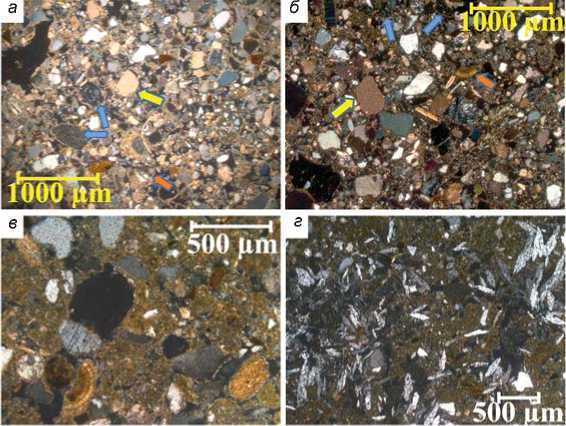

Рис. 1. Земляные блоки-«кирпичи» в конструкции кургана Марфа.

а, б – на поверхности кургана (сразу под дерном); в – на глубине кургана примерно в 1,0–1,5 м от поверхности; г, д – из сильно поврежденной постройки на периферии кургана, восточная сторона.

Рис. 2 . Глиняные обмазки в конструкции кургана Марфа.

а – «фундамент» постройки, сложенной из глиняных блоков-«кирпичей» в северной части кургана; б – обмазки, скреплявшие блоки желтого (черно-белая стрелка, местонахождение масштабной линейки) и буро-коричневого (белая стрелка) цвета.

-7.03 -6.72 -6.36 -6.01 -6.70 -6.39 -6,04 -4.77 -4.50 -4,36 -4.29 -4.35 -4.46 -4.34 -4,02 -6,27 -5.67 -6,04 -6,43 -6.07 -7.36

20мЗ 18мЗ 16мЗ 14мЗ 12мЗ ЮмЗ 8мЗ 6мЗ 4мЗ 2мЗ R3 2мВ 4мВ 6мВ 8мВ ЮмВ 12мВ 14мВ 16мВ 18мВ 20мВ

Рис. 3 . Полосчатый элемент на схеме бровки R3, южный фас ( а ) и на фото ( б ).

В камеральных условиях проведен гранулометрический анализ рассыпных образцов с использованием пирофосфата натрия для диспергирования; определено содержание органического углерода методом Тюрина в модификации Антоновой и др. [Орлов, Гришина, 1981], содержание выделившегося при окислении СО2 определяли на хроматографе, СО2 карбонатов – манометрически по разнице давлений в контроле и образце в герметичных сосудах с резиновыми пробками, в которых образцы реагировали с 10%-й соляной кислотой, результаты пересчитаны на С [Воробьева, 1998].

Из образцов с ненарушенным сложением были изготовлены шлифы. Микроморфологический анализ шлифов проведен на микроскопе AxioScope A1 Carl Zeiss в Центре коллективного пользования ФГБУН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. Для сравнения с образцами из конструкции кургана Марфы изготовлены шлифы из образцов, отобранных в глубоких горизонтах почвенных разрезов под курганом (погребенные почвы) и вблизи него (фоновые почвы) и лессах из карьера в 15 км к северо-северо-западу от кургана.

Результаты

Изучение химического и гранулометрического состава

Предварительные исследования [Хохлова, Хохлов, Наглер, 2017] показали, что в поверхностных слоях кургана материал конструкции подвергся сильной переработке в ходе процессов почвообразования, поэтому в данной работе для установления химического и гранулометрического состава блоков и обмазок рассматриваются образцы только из внутренних частей конструкции и из блоков на периферии кургана и сравниваются с образцами из почв и лесса.

По всем проанализированным показателям блоки и обмазки значительно варьируют, поэтому анализ полученных данных позволяет сделать лишь более или менее обоснованные предположения.

Содержание органического углерода (Сорг) в обмазках преимущественно высокое – 0,92–0,58 %, в блоках оно наиболее часто находится в пределах 0,41–0,34 %, но есть и совсем малые значения – 0,03–0,11 %, такие величины не отмечены в обмазках. Можно заключить, что обмазки в большинстве случаев содержат больше Сорг, чем блоки, в которых его содержание может быть очень малым. В лессовых образцах содержание Сорг варьировало от 0,01 до 0,15 %. Некоторые блоки по этому показателю были близки к образцам лесса.

Содержание углерода карбонатов (Скарб) в блоках больше, чем в обмазках. Если в блоках величина этого показателя не менее 1,07, но не больше 1,64 %, то в обмазках минимум составляет 0,52, а максимум – 1,53 %. По содержанию Скарб образцы лессов показывают близкие к блокам величины, в них варьирование этого показателя находится в пределах 1,20–1,65 %.

Значения рН водного и потери при прокаливании для блоков и обмазок выше, чем для лессов. С большой долей вероятности, блоки-обмазки изготавливали с добавлением какого-то материала.

Как блокам, так и обмазкам соответствует довольно однородная выборка величин содержания илистой фракции (<0,001 мм) – в пределах 12–13 %. Единичные образцы содержат ила больше (15–16 %) или меньше (9,2–9,6 %). Можно заключить, что блоки и обмазки обнаруживают сходство по содержанию илистой фракции. При этом и блоки, и обмазки отличаются от лесса по содержанию этой самой тонкодисперсной фракции гранулометрического состава. В проанализированных конструкционных элементах кургана содержание ила чаще больше, чем в природных лессах. Только в образце лесса из карьера в 15 км от памятника содержание ила составляет 18,5 %, что превышает содержание этой фракции во всех образцах из конструкции Марфы. Это факт позволяет пред- полагать, что материал для создания кургана добывался в непосредственной близи от места строительства.

Для продолжения рассуждений в этом направлении очень важны величины содержания фракции среднего песка (0,25–1,0 мм), которые первыми определяются при анализе гранулометрического состава посредством процеживания суспензии через сито с ячейками 0,25 мм. В общей выборке обмазки чаще показывают меньшие величины содержания этой фракции, чем блоки, но в целом различия по этому показателю между блоками и обмазками незначительны. Вместе с тем в образце лесса, отобранном в карьере, содержание обсуждаемой фракции значительно меньшее, чем во всех образцах из конструкционных элементов Марфы (2,5 % против 15–24 %). И при этом содержание фракции 0,25–1,0 мм в образцах лесса из глубоких слоев современной и погребенной почвы очень близко к таковому в образцах блоков и обмазок. Этот факт также свидетельствует в пользу версии о расположении источника материала для строительства вблизи кургана.

Содержание физической глины (<0,01 мм) и физического песка (>0,01 мм) как в блоках, так и в обмазках близко к «идеальному» рецепту глиняного изделия, в котором содержание глины не превышает 30 %, а песка – составляет не менее 50 % (в нашем случае 25–35 и 65–75 %, соответственно). Это, как нам представляется, неслучайно, древним строителям, вероятно, был известен рецепт получения «правильной» глиняной смеси.

Микроморфологический анализ

Почвы и лессы. Вначале приводится микроморфологи-ческий анализ почв, не затронутых деятельностью человека, – современной фоновой (разрез Мф1ф-13) и погребенной под южной полой кургана (разрез Мф2п-13), а также лессов, используемых как эталон для сравнения.

В слое на глубине 50–55 см современной почвы были видны признаки: (i) активной деятельности почвенной биоты – растительные остатки в порах, выбросы мезофауны и измельчение почвенного материала; (ii) гумусоаккумулятивного процесса – округлые, бурого цвета агрегаты разной размерности и порядка; (iii) подвижности гумусо-железистого материала – во-кругпоровая и вокругскелетная ориентировка тонкодисперсного материала этого состава.

В слое на глубине 85–90 см современной почвы наиболее заметны признаки процессов аккумуляции карбонатов и трансформации исходного (литогенного, присущего лессам) карбонатного вещества под влиянием педогенеза. В почвенной массе обнаружены нодули как скрытокристаллические, унаследованные от исходной породы (лесса), так и перекристаллизованные, сложенные из сравнительно крупных спари- товых кристаллов. Значительную площадь шлифа, приготовленного из образцов этого слоя, занимали карбонатные кутаны в сравнительно крупных порах. В тонкодисперсной массе присутствовали мелкие удлиненные и округлые, изредка перекристаллизованные обломки карбонатных раковин.

В погребенной почве на глубине 50–55 см органическое вещество представлено аморфными черными или буровато-черными пятнами, разбросанными в плазме и поверх зерен минералов. Литогенные карбонатные нодули в тонкодисперсной массе в основном были перекристаллизованы и редко встречались в своем «изначальном» скрытокристаллическом облике; карбонатные натеки присутствовали в виде кутан в порах либо создавали вокругскелетную ориентировку глинисто-карбонатного тонкодисперсного вещества.

В слое на глубине 85–90 см погребенной почвы многочисленны мелкие скрытокристаллические и перекристаллизованные нодули в тонкодисперсной массе, очень много удлиненных обломков карбонатных раковин. Мощные карбонатные кутаны располагались в порах, была видна вокругскелетная ориентировка глинисто-карбонатной плазмы. Встречались специфического вида зерна плагиоклазов, такие зерна не были обнаружены в горизонтах, расположенных в профиле ближе к поверхности.

Образцы практически не затронутого почвообразованием лессового материала, которые были отобраны из глубоких горизонтов современной и погребенной под курганом почв, а также из лессового карьера в 15 км от кургана Марфа, демонстрируют высокую степень карбонатности. В основном это т.н. первичные карбонаты: обломки раковин разного размера и формы (рис. 4, а–в, оранжевые стрелки), множество скры-токристалличе ских округлых нодулей (рис. 4, а , б , желтые стрелки). Перекристаллизованные нодули и рассеянные в материале зерна спарита в лессовых

образцах из почв около Марфы встречаются редко. Вместе с тем лессовый образец из карьера проявляет высокую степень пропитанности тонкодисперсного материала карбонатами, а также в нем встречается гипс (рис. 4, г ), который нам не удалось обнаружить в глубоких горизонтах почв близ кургана.

Блоки-«кирпичи». Микроморфологическое изучение образцов из поверхностных слоев курганной конструкции позволило зафиксировать практически полную переработку материала почвообразовательными процессами: много копролитов, зоогенное измельчение и разрыхление почвенной массы, растительные остатки с сохранившимся клеточным строением в порах (рис. 5, а, оранжевая стрелка), вокругпоровая ориен- тировка гумусо-глинисто-железистого тонкодисперсного материала (рис. 5, а, желтая стрелка). Вместе с тем внутри этого переработанного и разрыхленного материала встречаются микрофрагменты более темного, а главное, гораздо более плотно упакованного и насыщенного тонкодисперсным (глинистым) веществом «постороннего», «инородного» материала (рис. 5, а, зеленая стрелка; б). Их размер 5–6 тыс. микрон (5–6 мм) и меньше. Эти микрофрагменты встречаются чаще и их размеры больше в слое на глубине 25–30 см, чем в слое на глубине 35–40 см (рис. 5, в, г). В слое на глубине 35–40 см эти «инородные» микрофрагменты труднее отличить от «обычной» почвенной массы, поскольку степень проработки почвообразованием снижается по мере продвижения вглубь курганной конструкции и «инородные» фрагменты сливаются воедино, образуя «тело» блока. Внутри микрофрагментов встречаются обломки карбонатных (арагонит) раковин и перекристаллизованных карбонатных нодулей, а также зерна плагиоклаза (рис. 5, д, е).

Были изучены шлифы из блоков с глубины более 1 м от поверхности кургана, а также блоки, обнаруженные на периферии кургана (рис. 6). Это позволи- ло установить общие черты микростроения грязевых блоков кургана Марфа:

порфировидное микросложение – тонкодисперсный материал полностью запол-

Рис. 4. Микростроение лессов из слоя на глубине 160–170 cм.

а – разрез Мф1ф-13; б – разрез Мф 2п-13; в, г – карьер в 15 км от кургана Марфа.

а, б – сильно окарбоначенный материал: округлые обломки раковин с сохранившимся рисунком (оранжевые стрелки) и много удлиненных обломков, очень много скрытокристаллических нодулей (желтые стрелки), вокругскелетная ориентировка карбонатноглинистого материала, четко видные зерна плагиоклазов (синие стрелки); в – округлые и удлиненные обломки раковин, карбонаты пропитывают тонкодисперсный материал; г – среди карбонатной пропитки много листоватых кристаллов гипса. Все фото сняты с анализатором.

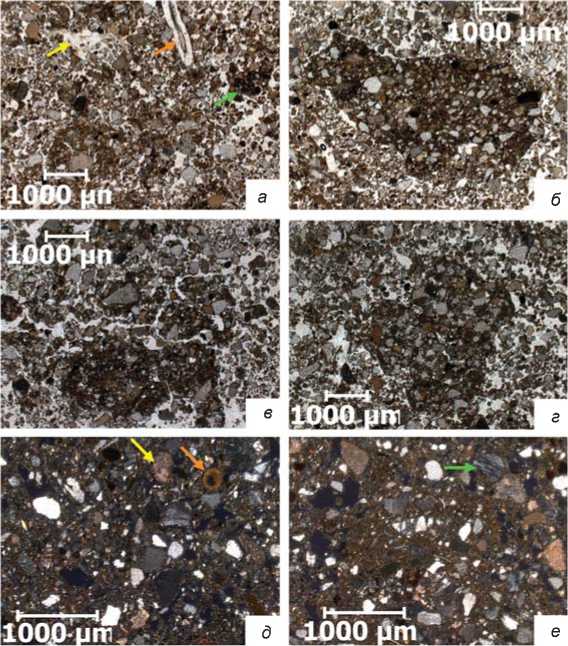

Рис. 5. Микростроение образцов из курганной конструкции, глубина отбора 25–30 и 35–40 см от поверхности кургана.

а – «нормальное» строение гумусового горизонта почвы в насыпи: растительный остаток с сохранившимся клеточным строением в поре (оранжевая стрелка), гумусо-глинисто-железистый тонкодисперсный материал в поре (желтая стрелка), зоогенное измельчение почвенной массы, округлые прогумусированные агрегаты в плазме (зеленая стрелка), слой (глубина отбора) 25–30 см; б – угловатый микрофрагмент более темного и плотно упакованного материала с резкими границами, слой (глубина отбора) 25–30 см; в – деструкция фрагмента плотно упакованного темного материала: разбит трещинами, имеет округлые очертания, граница диффузная, слой (глубина отбора) 25–30 см; г – микрофрагмент более темного и плотно упакованного материала внутри биогенно турбиро-ванной и разрыхленной плазмы, его граница резкая, слой (глубина отбора) 35–40 см; д – осколки раковин (оранжевая стрелка) и перекристаллизованные карбонаты в плазме (желтая стрелка), слой (глубина отбора) 35–40 см; е – зерно плагиоклаза (зеленая стрелка), слой (глубина отбора) 35–40 см. Фото а–г сняты без анализатора, д, е – с анализатором.

няет пространство между грубодисперсными частицами; зерна минерального скелета имеют песчаную размерность с преобладанием размеров среднего песка (рис. 6);

вокруг практически каждого минерального зерна наблюдается полость (пустота), повторяющая контур данного зерна, что характерно для материала, про- сушенного после уплотнения во влажном состоянии (рис. 6, а);

черные или темно-коричневые пятна органо-железистого состава разбросаны в почвенной массе или появляются в порах (рис. 6, б );

много карбонатных образований, таких как округлые или вытянутые фрагменты раковин, перекристаллизованные зерна спарита или скрытокристаллические нодули (рис. 6, в );

зерна плагиоклазов (рис. 6, в, нижняя часть) четко показывают, что материал для блоков был извлечен из глубоких почвенных горизонтов, поскольку в по- верхностных горизонтах таких зерен нет.

На о сновании анализа микроморфологического строения и вещественного состава установлено, что материал для блоков-«кирпичей» брали из ям, вскрывавших почвенные горизонты на глубине примерно 70–100 см от поверхности (т.е. из отложений, залегавших ниже окрашенного гумусом почвенного слоя) в ближайших окрестностях кургана и смешивали с речным илом. О добавлении в этот материал речно-

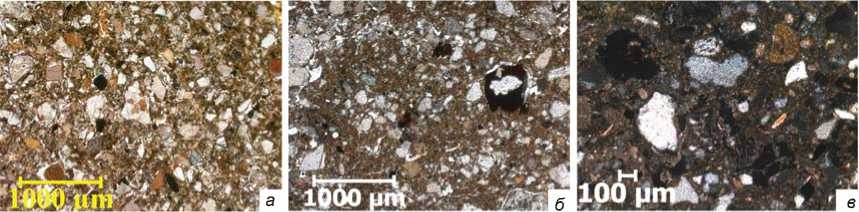

Рис. 6. Микростроение грязевых блоков из конструкции кургана Марфа.

а – вокруг зерен минерального скелета имеются пустоты, повторяющие контур каждого зерна, в целом плазма сильно уплотнена, в мелких порах имеются натеки глинисто-железистого состава; б – порфировидное микросложение, трещинная сеть вокруг крупных зерен минерального скелета и в верхней части – трещины усыхания, черные и бурые пятна в порах и тонкодисперсной массе; в – обломок круглой карбонатной раковины, рассеянные зерна спарита и перекристаллизованные карбонатные стяжения в порах и тонкодисперсной массе, в нижней части видны зерна плагиоклазов. Фото а, б сняты без анализатора, в – с анализатором.

го ила свидетельствуют данные фитолитного анализа [Хохлова, Хохлов, Наглер, 2017].

Обмазки. Микроморфологический анализ состава обмазок, скреплявших блоки-«кирпичи» в единую кладку при сооружении курганной конструкции, показал, что преобладающим связующим компонентом в этих цементирующих массах служило карбонатное вещество. Согласно микронаблюдениям, карбонаты полностью пропитывают глинистую массу такого цемента (рис. 7, а ), имеется очень большое количество карбонатных раковин (рис. 7, в ), сохраняющих свой первоначальный облик (рис. 7, в , желтые стрелки), с начальными признаками растворения (рис. 7, в , край крупного обломка раковины в правой части фото), а также оплывших, перекристаллизованных, практически полностью утративших первоначальный облик (рис. 7, в , белые стрелки). Вероятно, при замачивании лессового и речного глинистого материала, в котором изначально глина и карбонаты были представлены по отдельности, под действием воды и в результате тщательного перемешивания в нем происходило физико-химическое преобразование, и получалась единая масса глинисто-карбонатного состава. В блоках-«кирпичах» образование единого слитного глинисто-карбонатного вещества (карбонатная пропитка) происходило в существенно меньших масштабах.

Рис. 7. Микростроение обмазок.

а - карбонаты полностью пропитывают глинистую тонкодисперсную массу; б -тонкодисперсный материал глинисто-железистого состава с небольшой добавкой органического вещества; в - в плазме разбросано много карбонатных раковин, сохраняющих первоначальный облик (желтые стрелки) и имеющих начальные признаки растворения (край крупного обломка раковины в правой части фото), многие оплыли, перекристаллизовались и утратили первозданный вид (белые стрелки); г - разрыхление обмазки в результате деятельности мезофауны - видны ходы мелких червей с измельченными растительными остатками, рядом - более темные уплотненные ненарушенные микрофрагменты. Фото б, г сняты без анализатора, а, в - с анализатором.

Иногда обмазки имели бурый или красноватый оттенок (см. рис. 2, б , белая стрелка). Во время микронаблюдений было установлено, что в бурой обмазке связующим компонентом являлось железо, его оксиды пропитывали глинистую массу, имеющую в этом случае глинисто-железистый состав (рис. 7, б ). Для получения бурых обмазок-цементов брали глину обязательно из реки, т.к. глинисто-железистый состав почвенной тонкодисперсной массы совсем не характерен для окружающих курган черноземов. Эта глина также была обогащена органическим веществом, но главным красящим компонентом являлись именно оксиды железа. Необходимо заметить, что цементы глинисто-железистого состава использовались единично, для особых случаев, тогда как карбонатный компонент абсолютно преобладал в обмазках при скреплении строительных блоков или камней в конструкциях кургана Марфа. В целом, обмазки, хотя отличались гораздо более плотным сложением, чем даже глинистая масса, из которой сложены блоки-«кирпичи», так же активно, как блоки, разрушались под воздействием землероев - червей, насекомых, личинок и т.п. (рис. 7, г ).

С учетом того, что в вещественном составе обмазок содержание органического углерода чаще всего было выше, чем в блоках, а С карб - ниже, можно сделать вывод о небольших различиях в способах подготовки материала для блоков и обмазок. В глинистый раствор для обмазок добавлялось больше речного ила; он существенно дольше выдерживался в воде и подвергался более длительному и тщательному механическому воздействию (перемешивание), благодаря чему происходило преобразование исходно разнородного глинистого и карбонатного вещества в единую глинисто-карбонатную тонкодисперсную массу. Можно утверждать, что карбонатное вещество при таком способе изготовления обмазок становилось реально клеящим, скрепляющим. Если состав обмазок был глинисто-железистым, значит, материал для них брали, скорее всего, из речного ила, поскольку только в речных отложениях ил был бескарбонатным.

Полосчатый конструкционный элемент. Микроморфологический анализ материала полосчатого конструкционного элемента, обнаруженного на южной периферии кургана, позволил про следить сортировку грубо- и мелкодисперсных минеральных зерен, составлявших слойки толщиной ок. 1 мм (рис. 8). Иногда слоек состоял из совсем мелкодисперсных частиц глинистой или мелкопылеватой размерности (рис. 8, а , в , желтые стрелки). В шлифах на-

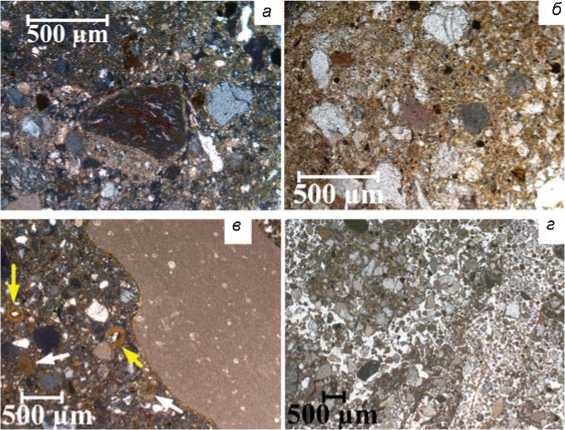

Рис. 8. Микростроение полосчатого элемента в конструкции кургана Марфа.

а, б – слойки минеральных зерен разной размерности выдержаны четко; в, г – слойки не выдержаны по простиранию, прерывистые. Желтые стрелки указывают на слойки, состоящие из тонкодисперсного материала. Фото а, в сняты без анализатора, б, г – с анализатором.

блюдались микроучастки, где слойки были выдержаны очень четко по простиранию (рис. 8, а, б), но гораздо чаще они были невыдержанными, прерывистыми, извилистыми (рис. 8, в, г). При изучении шлифов с анализатором (рис. 8, б, г) было сделано еще одно важное наблюдение: слойки не связаны между собой глинисто-карбо-натным или глинисто-железистым тонкодисперсным материалом. Среди минераль- ных зерен встречаются мелкие обломки раковин или карбонатных нодулей, но они выступают как компоненты минерального скелета, а не образуют связую- щую тонкодисперсную массу.

Поло счатый элемент конструкции, залегавший под каменной крепидой, вероятно, относится к слою, сформированному в один из ранних периодов строительства Марфы. Ранее исследователи отмечали поло счато е строение глинистого материала, которо е могло быть результатом сортировки материала при разрушении глинобитных конструкций [Friesem et al., 2011]. Очевидно, такие погодные явления, как атмосферные осадки, ветер и др. нанесли урон конструкции, созданной из грязевых блоков-«кирпичей»; она постепенно разрушалась, происходила седиментация (сортировка) разноразмерных минеральных фракций под воздействием силы тяжести. О том, что это был процесс, возникавший время от времени и под влиянием разных сил (то слабый дождь, то ливень, то сильный ветер, то слабый), можно судить по невыдержанности, прерывистости, извилистости мелких слойков внутри данного конструкционного элемента.

Заключение

Конструкционные материалы и технико-технологические приемы, применявшиеся при строительстве кургана Марфа, изучены с использованием методов почвоведения и микроморфологии. Курган начали сооружать носители майкопской культуры в раннем бронзовом веке (вторая половина IV тыс. до н.э.), строительство продолжалось в среднем бронзовом веке (III–II тыс. до н.э.) и раннем железном веке (I тыс. до н.э.). Изучение остатков блоков-«кирпичей» с поверхности кургана, хорошо сохранившихся блоков, которые находились внутри конструкции и на пе-

риферии объекта, позволило установить их единое происхождение (использование единого сырья). То есть блоки формовались путем тщательного за- мешивания и уплотнения материала из лесса, взятого из близлежащих к кургану сравнительно глубоких ям с добавлением речного ила, без использования растительного сырья.

Обмазки имели гораздо более плотное сложение, чем блоки, но по содержанию илистой и тонкопылеватых гранулометрических фракций обмазки и блоки не различались. Связующим компонентом в обмазках служило преимущественно карбонатное, гораздо реже – железистое вещество, преобразованное при механическом воздействии в присутствии воды в глини-сто-карбонатную/железистую единую массу. Большая плотность обмазок – это результат того, что глинистый материал для них выдерживался в воде гораздо дольше, чем для блоков; разрозненный и грубодисперсный карбонатный материал, который мы наблюдаем в лессах и почвенных горизонтах, преобразовывался в связный тонкодисперсный глинисто-карбонатный материал.

На периферии кургана зафиксировано образование полосчатого конструкционного элемента, сформированного за счет естественной седиментации разноразмерных минеральных фракций под влиянием силы тяжести в периоды ливней, ветров в процессе разрушения глинобитной конструкции. Этот элемент следующее поколение строителей использовало как основание для каменной крепиды.

Полевые исследования выполнены при поддержке Евроазиатского отдела Германского археологического института. Микро-морфологический анализ проведен за счет гранта РНФ (проект № 19-18-00327). Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания (тема № 0191-2019-0046).

Список литературы Курган Марфа в Ставропольском крае - пример древнего архитектурного сооружения

- Александровский А.Л., Хохлова О.С., Седов С.Н. Большой Ипатовский курган глазами почвоведа // РА. – 2004. – № 2. – С. 61–70.

- Баженов А.И., Сафарова Л.Р., Якимов А.С., Таиров А.Д. «Кирпич-цемент» – универсальная система для строительства курганов // Этнические взаимодействия на Южном Урале. – Челябинск: Рифей, 2013. – С. 251–257.

- Воробьева Л.А. Химический анализ почв. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1998. – 272 с.

- Гольева А.А., Хохлова О.С. Реконструкция этапов создания Большого Синташтинского кургана (Челябинская область) на основе палеогеографических данных // Изв. РАН. Сер. геогр. – 2010. – № 6. – С. 67–76.

- Грязнов М.П. Курган как архитектурный памятник // Тез. докл. на заседаниях, посвящ. итогам полев. исслед. в 1960 г. – М., 1961. – С. 22–25.

- Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толковообразовательный. Слова на букву К. – URL: https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova.htm?letter=11 (дата обращения 11.04.2020).

- Зданович Г.Б., Иванов И.В., Хабдулина М.К. Опыт использования в археологии естественных методов исследования (курганы Кара-оба и Обалы в Северном Казахстане) // СА. – 1984. – № 4. – С. 35–48.

- Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса IV в. до н.э. – Киев: Стилос, 2005. – 599 с.

- Наглер А.О. Погребальные сооружения раннего железного века степей Евразии // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2013. – № 1 (5). – С. 222–232.

- Наглер А.О. Курганы Большой степи как архитектурные сооружения // Наука из первых рук. – 2015. – Т. 64, № 4. – С. 70–85.

- Наглер А. Курганы Евразии – новый взгляд на памятники и новые задачи их исследования // Мультидисциплинарные методы в археологии. Новейшие итоги и перспективы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – С. 192–215.

- Орлов Д.С., Гришина Л.А. Практикум по химии гумуса. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1981. – 273 с.

- Парцингер Г., Зайберт В.Ф., Наглер А., Плешаков А.А. Большой курган Байкара. Исследование скифского святилища. – Майнц: Филип фон Цаберн, 2003. – 280 c.

- Плеханова Л.Н., Демкин В.А., Манахов Д.В. Палеопочвенные исследования курганов эпох бронзы и раннего железа (II тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) в степном Зауралье // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17: Почвоведение. – 2005. – № 4. – С. 3–10.

- Хохлова О.С., Хохлов А.А., Наглер А.О. Изучение конструкции курганных сооружений методами почвоведения (на примере кургана Марфа в Ставропольском крае) // Мультидисциплинарные методы в археологии. Новейшие итоги и перспективы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – С. 358–367.

- Черных Л.А., Дараган М.Н. Курганы эпохи энеолита – бронзы междуречья Базавлук – Соленая – Чертомлык. – Киев: Олег Фiлюк, 2014. – 536 с.

- Borisov A.V., Krivosheev M.V., Mimokhod R.A., El’tsov M.V. “Sod blocks” in kurgan mounds: Historical and soil features of the technique of tumuli erection // J. of Archaeol. Sci. – 2019. – Rep. 24. – P. 122–131.

- Bronnikova M.A., Panin A.V., Murasheva V.V., Golyeva A.A. Soil micromorphology in archaeology: history, objectives, possibilities and prospects // Byulleten Pochvennogo instituta im. V.V. Dokuchaeva. – 2016. – Vol. 86. – P. 35–45. – URL: https://doi.org/10.19047/0136-1694-2016-86-35-45.

- Cammas C. Micromorphology of earth building materials: Toward the reconstruction of former technological processes (Protohistoric and Historic Periods) // Quaternary Intern. – 2018. – Vol. 483. – P. 160–179.

- Courty M.-A., Goldberg P., Macphail R.-I. Soils and Micromorphology in Archaeology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. – 344 p.

- Emery V.L. Mud-Brick // UCLA Encyclopedia of Egyptology / ed. W. Wendrich. – Los Angeles: Univ. of California, 2011. – P. 1–10.

- Friesem D., Boaretto E., Eliyahu-Behar A., Shahack-Gross R. Degradation of mud brick houses in an arid environment: a geoarchaeological model // J. of Archaeol. Sci. – 2011. – Vol. 38 (5). – P. 1135–1147.

- Friesem D.E., Karkanas P., Tsartsidou G., Shahack-Gross R. Sedimentary processes involved in mud brick degradation in temperate environments: a micromorphological approach in an ethnoarchaeological context in northern Greece // J. of Archaeol. Sci. – 2014. – Vol. 41. – P. 556–567.

- Friesem D.E., Wattez J., Onfray M. Earth Construction Materials // Archaeological soil and sediment micromorphology / eds. C. Nicosia, G.R. Stoops. – N.Y.: Wiley, 2017. – P. 99–110.

- Goldberg P. Geology of Late Bronze Age Mudbrick from Tel Lachish // Tel Aviv. – 1979. – Vol. 6, N 1/2. – P. 60–67.

- Hohn C.M. ABCs of Making Adobe Bricks. – URL: https://aces.nmsu.edu/pubs/_g/G521/

- Kemp B. Soil (including mud-brick architecture) // Ancient Egyptian materials and technology / ed. P. Nicholson, I. Shaw. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. – P. 78–103.

- Khokhlova O., Nagler A. Micromorphological analysis in studying the features of mud-brick construction of the Marfa kurgan in the Stavropol region, Russia // Int. Workshop on Archaeological Soil Micromorphology. 1–3 August 2018. – Brussels, 2018. – P. 9.

- Kramer S.N. The Sumerians: Their history, culture, and character. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 2010. – 346 p.

- Love S. Field Methods for the Analysis of Mud Brick Architecture // J. of Field Archaeology. – 2017. – Vol. 42, N 4. – P. 351–363.

- Nagler А. Grabanlagen der frühen Nomaden in der eurasischen Steppe im 1 Jahrtausend v. Chr. // Unbekanntes Kazachstan – Archäologie im Herzen Asiens. – Bochum: Deutsсhes Bergbau-Museum, 2013. – Bd. 2. – S. 609–620.

- Rolle R., Mursin V.Ju., Alekseev A.Ju. Königskurgan Čertomlyk. Ein skythischer Grabhügel des 4. Vorchristlichen Jahrhunderts. – Mainz: Philipp von Zabern, 1998. – Bd. I. – 222 S.

- Rosen A.M. Cities of Clay: The Geoarcheology of Tells. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1986. – 167 p.