Курганы скифского времени с погребениями на уровне дневной поверхности в степях Южного Урала: обрядовые характеристики

Автор: Мышкин В.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена характеристика погребений на уровне дневной поверхности (древнем горизонте) в курганах кочевых скотоводов Южного Приуралья. Источниковая база включает опубликованные данные, полученные в результате раскопок 37 курганов. Кочевники хоронили умерших не в могильных ямах, а в наземных постройках из дерева, иногда из сырцового кирпича. Известны также погребения на деревянных настилах и помостах. В рассматриваемых погребальных комплексах обнаружены вещи воинского набора: мечи и кинжалы, наконечники стрел, предметы конской амуниции. В погребальном инвентаре представлены также вещи женского набора: небольшие каменные алтари, украшения, зеркала и некоторые другие бытовые предметы. Часто встречаются глиняные сосуды. Традиция совершения погребений на уровне дневной поверхности у кочевников Южного Приуралья имела наибольшее распространение в конце VI - V в. до н.э. Основной территорией ее распространения были восточные районы южно-уральских степей. К рубежу V-IV вв. до н.э. значение этой традиции уменьшилось и ее реализация прекратилась.

Ранний железный век, южный урал, кочевые скотоводы, погребальная обрядность, курганы, погребения на древнем горизонте

Короткий адрес: https://sciup.org/145145829

IDR: 145145829 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.096-105

Текст научной статьи Курганы скифского времени с погребениями на уровне дневной поверхности в степях Южного Урала: обрядовые характеристики

В степных районах Южного Урала исследована серия ярких погребальных комплексов – курганов с захоронениями на уровне древней дневной поверхности. Погребения на материке или в очень небольших углу- блениях в почвенном слое были раскопаны Ф.Д. Нефедовым в 1888 г. в кург. 3 у с. Преображенка и курганах 3, 4 у станицы Павловской. Однако эти памятники вряд ли можно признать полноценными источниками, поскольку исследователи того времени не всегда разбирались в устройстве кургана и могли принять

Археология, этнография и антропология Евразии Том 45, № 3, 2017 © Мышкин В.Н., 2017

впускные могилы за погребения на дневной поверхности или на материке [Смирнов, 1964, с. 82]. В 1928 г. Д.И. Назаров раскопал захоронение на уровне дневной поверхности в кург. 7 у с. Сара [Там же]. Находки из этого кургана представлены в книгах К.Ф. Смирнова и своде археологических источников «Саврома-ты Поволжья и Южного Приуралья» [Смирнов, 1961, с. 17, 82–84, 102, рис. 2, 5 ; с. 122–124, рис. 21, А, Б; 22, 1–18 ; с. 147, рис. 45, 1 ; с. 148, рис. 46, 4 ; с. 152, рис. 50, 1–4 ; 1964, с. 82, 328–329, рис. 35, А, Б; Смирнов, Петренко, 1963, с. 16, табл. 11, 17 ; 16, 14 ; 18, 15 ; 25, 3 ; 28, 2 , 13 ; 29, 3, 4, 7 ]. Однако план раскопа никогда не публиковался [Федоров, 2013, с. 141]. В статье В.С. Стоколоса представлены результаты частичных раскопок кургана у с. Варна, где также было выявлено погребение на горизонте [1962, с. 23–24]. Первая полноценная публикация полностью раскопанного захоронения данного типа принадлежит М.Г. Мошковой. В работе, посвященной итогам исследования курганных могильников у с. Аландского и пос. Новый Кумак, представлен план кург. 1 Аландского I могильника, где обнаружено это погребение, рисунки вещей, их описание. Кроме того, отмечено сходство данного комплекса с захоронением в кург. 7 у с. Сара и высказано предположение, что обряд кремации является культурным наследием некоторых групп ан-дроновского населения эпохи бронзы [Мошкова, 1961, с. 119–122]. В своде «Савроматы Поволжья и Южного Приуралья» и монографии «Савроматы» погребения на древнем горизонте рассматриваются как отдельный редкий тип могил, встречающийся преимущественно в курганах Южного Приуралья [Смирнов, Петренко, 1963, табл. 1, II; Смирнов, 1964, с. 56, 82, 310]. В более поздних работах опубликованы данные о подобных захоронениях, отмечены некоторые их особенности, охарактеризованы погребальные комплексы ряда могильников или их групп в отдельных районах южноуральских степей, рассмотрены отличительные черты погребений представителей социальной элиты [Мошкова, 1972, с. 62–69, 73; Смирнов, 1975, с. 42–44; Кадырбаев, Курманкулов, 1976, с. 147–149; 1977, с. 105; Пшеничнюк, 1983, с. 33–38, 44, 49, 56, 62–63, 90; 1995, с. 69–77; 2012, с. 45–46, 59–60; Кадырбаев, 1984; Васильев, Федоров, 1994, с. 127; Агеев, Сунгатов, Вильданов, 1998; Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006, с. 26; Балахванцев, Яблонский, 2007; Таиров, Боталов, 1988; Гуцалов, 2004, табл. 4, 7; Таиров, 2006; Гуцалов, 2010, с. 55–61; Моргунова, Краева, 2012; Мамедов, Та-жибаева, 2013, с. 44; Мышкин, 2013].

В последнее время опубликованы материалы, которые увеличили источниковую базу изучения погребений на дневной поверхности. Это сделало возможным проведение специального исследования таких погребальных комплексов. Данная статья посвящена характеристике основных традиций, реализованных при со-

Рис. 1. Расположение курганов с захоронениями на уровне дневной поверхности.

1 – Кырык-Оба II, кург. 18; 2–4 – Филипповский I, кург. 9, 15, погр. 1, кург. 24, погр. 1; 5 – Лебедевка VI, кург. 26, погр. 1; 6 – Тара-Бутак, кург. 3; 7 – Акоба II, кург. 1, погр. 1; 8 – На-горненский, кург. 1; 9 – Жалгызоба; 10 – Сынтас I, кург. 2; 11 – 14 – Бесоба, кург. 2, 4, 5, 9; 15, 16 – Сара, кург. 6, 7; 17–19 – Переволочан I, кург. 6–8; 20 – Ивановский III, кург. 1; 21 – Са-гитовский III, кург. 1; 22 – Солончанка II, кург. 1; 23 – Аландский I, кург. 1; 24 – Аландский III, кург. 6; 25–27 – Биш-Уба I, кург. 1–3; 28–31 – Сибайский II, кург. 12, 13, 17, 19; 32 – Целинный, кург. 1; 33, 34 – Маровый Шлях, кург. 2, 3; 35, 36 – Аль-мухаметовский, кург. 8, 14; 37 – курган у с. Варна.

вершении погребений на уровне дневной поверхности в степях Южного Урала, времени их существования и особенностям локализации. Использованы опубликованные материалы, полученные в результате раскопок 37 курганов (рис. 1).

Характеристика погребений на уровне дневной поверхности

Эту группу памятников выделяет традиция совершения погребений не в могильных ямах, характерных для большинства кочевнических захоронений в курганах скифского времени на Южном Урале, а на уровне дневной поверхности. Умерших при этом помещали в наземные погребальные постройки из бревен, жердей, веток, камыша, иногда из сырцового кирпича . Во многих случаях конструкцию сооружений определить не удавалось из-за их плохой сохранности.

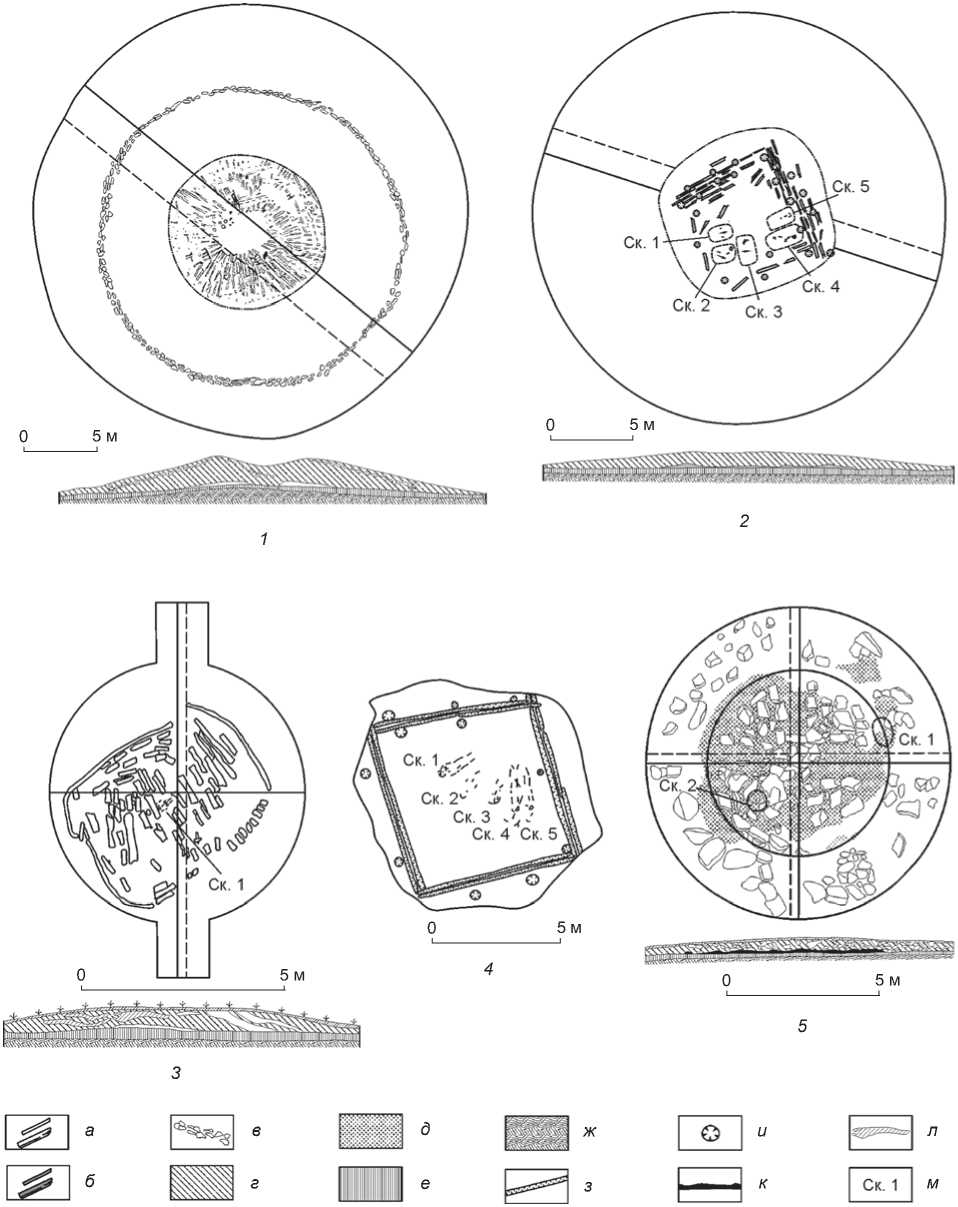

Выявлено несколько разновидностей деревянных погребальных построек (рис. 2, А). Один вариант (рис. 3, 1–4) – квадратные, прямоугольные или восьмиугольные в плане сооружения, стены которых складывались из бревен и удерживались столбами, попарно вкопанными с двух сторон. В некоторых случаях внутри одного периметра стен возводили второй. Постройки имели плоские крыши или перекрытия в форме шатра. Квадратные сооружения были ориентированы стенками по сторонам света, прямоугольные – длинной осью по линиям С – Ю или З – В с отклонениями [Смирнов, 1964, рис. 17, 1, 2; 1975, с. 42–43; Пшеничнюк, 1983, с. 37–38, табл. XXVIII, 1, с. 44, рис. 12; с. 56–57, рис. 14; Кадырбаев, 1984, с. 89; Мамедов, Тажибаева, 2013, с. 44, рис. 1, 2]. Основой другого варианта построек являлись вертикально врытые в землю столбы, зафиксированные благодаря наличию ямок, иногда с остатками дерева в заполнении [Таиров, 2006, с. 79–87; Моргунова, Краева, 2012, с. 161–163]. Столбы располагались вокруг погребальной площадки, придавая ей круглую или прямоугольную в плане форму. Они устанавливались в один, иногда в два ряда (рис. 4, 1–5). Стены из бревен отсутствовали. Не исключено, что они могли состоять из связок камыша или веток. На столбы опирались перекрытия из бревен. В одном кургане оно имело форму шатра (рис. 4, 1). Погребение 1 в кург. 15 Филипповского I могильника было перекрыто радиально расположенными бревнами [Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 143]. Вход в постройках располагался, как правило, в южной и западной частях. В некоторых курганах по параллельным рядам ямок от столбов удалось проследить наземные входные коридоры, которые вели в погребальные постройки (рис. 4, 2).

Захоронения в кург. 6 Аландского III могильника (рис. 4, 7 ) и кургане у с. Варна, вероятно, были совершены на помостах, возвышавшихся над землей [Мошкова, 1972, с. 62–64; Стоколос, 1962; Таиров, Боталов, 1988, с. 100, рис. 1], погр. 1 в кург. 26 могильника Ле-бедевка VI (рис. 4, 6 ) – на деревянном настиле [Желез-чиков, Клепиков, Сергацков, 2006, с. 26].

В кург. 18 могильника Кырык-Оба II погребенные находились в сооружении из сырцового кирпича, имевшем бревенчатое перекрытие в форме шатра

100 1 94.7

Б

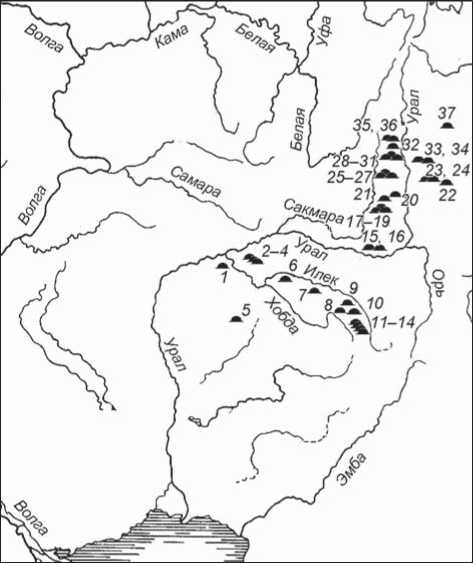

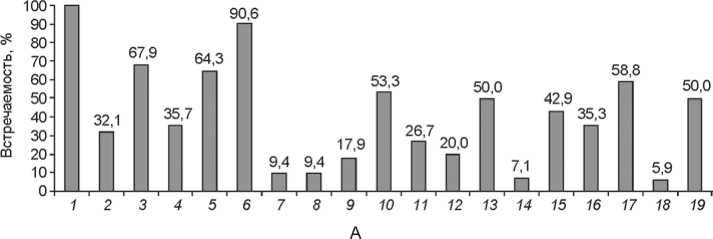

Рис. 2. Характеристика погребений на уровне дневной поверхности.

А – признаки, характеризующие курганные насыпи и погребальные сооружения: 1 – погребение под индивидуальной насыпью; 2 – высота насыпи менее 1,7 м; 3 – высота насыпи 1,7 м и более; 4 – диаметр насыпи 28 м и более; 5 – диаметр насыпи менее 28 м; 6 – земляная насыпь; 7 – каменная насыпь; 8 – поверхность насыпи обложена камнем; 9 – вал из земли или камня; 10 – сруб из бревен; 11 – столбовая конструкция; 12 – настил/помост; 13–15 – перекрытие: 13 – шатровое, 14 – имитация шатрового, 15 – плоское; 16–18 – форма постройки в плане: 16 – круглая/овальная, 17 – квадратная/прямоугольная, 18 – восьмиугольная; 19 – сожжение постройки.

Б – признаки, характеризующие обращение с умершим, наличие погребальной пищи и сопроводительного инвентаря: 1 – коллективное захоронение; 2 – одиночное захоронение; 3 – кремация; 4 – трупоположение; 5–8 – ориентировка погребенных: 5 – на запад, 6 – юго-запад, 7 – юг, 8 – на юго-восток; 9–11 – части туш животных: 9 – лошади, 10 – крупного рогатого скота, 11 – барана; 12 – предметы из золота/с золотой обкладкой; 13 – меч; 14 – стрелы; 15 – копье; 16 – портупейные принадлежности; 17 – сбруя; 18 – алтарь; 19 – зеркало; 20 – украшения; 21 – сосуды; 22 – прочие предметы.

Рис. 3. Планы и профили курганов с погребениями на уровне дневной поверхности.

1 – Альмухаметовский, кург. 8 (по: [Пшеничнюк, 1983, рис. 12]); 2 – Сибайский II, кург. 17 (по: [Там же, рис. 14]); 3 – Тара-Бутак, кург. 3 (по: [Смирнов, Петренко, 1963, табл. 1, 3, 4 ]); 4 – Ивановский III, кург. 1, погребальная постройка (по: [Пшеничнюк, 1983, табл. XXVIII, 1 ]); 5 – Аландский I, кург. 1 (по: [Мошкова, 1961, рис. 45]).

а – дерево; б – обожженное дерево; в – камни; г – курганная насыпь; д – почва, насыщенная углем, слой угля; е – погребенная почва; ж – материк; з – канавки; и – ямки от столбов; к – почва, насыщенная углем, слой угля на профиле; л – прослойки глины или суглинка в насыпи; м – скелет или кальцинированные кости погребенного.

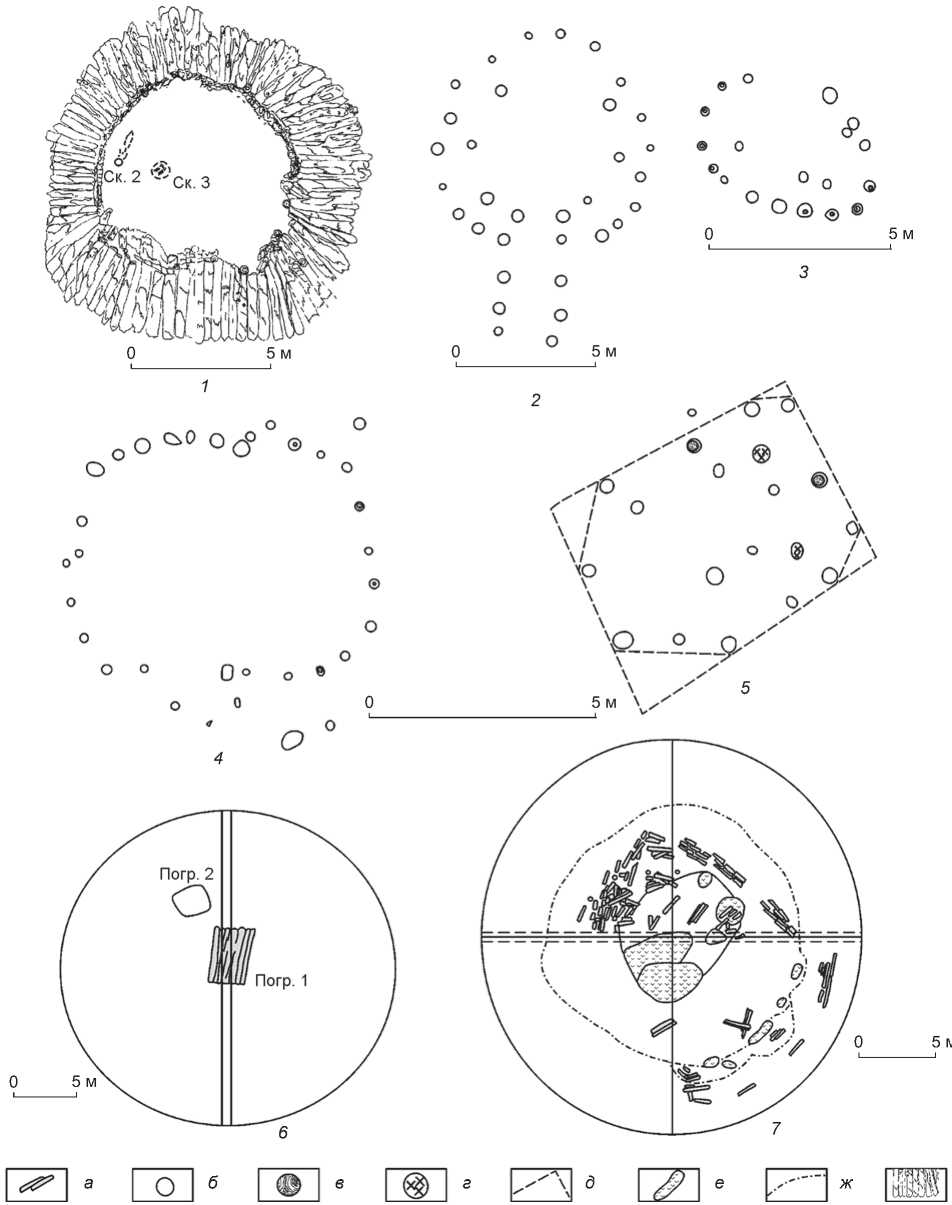

Рис. 4. Планы нижнего слоя бревен погребального сооружения ( 1 ), ямок от столбов построек ( 2-5 ) и планы курганов ( 6, 7 ).

1 , 2 - Акоба II, кург. 1, погр. 1 (по: [Моргунова, Краева, 2012, рис. 6, 2 ; 7 , 1 ]); 3 - Солончанка II, кург. 1 (по: [Таиров, 2006, рис. 5, 1 ]);

4 - Маровый Шлях, кург. 3 (по: [Там же, рис. 3, 1 ]); 5 - Маровый Шлях, кург 2 (по: [Там же, рис. 8, 1 ]); 6 - Лебедевка VI, кург. 26 (по: [Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006, рис. 56, 2 ]); 7 - Аландский III, кург 6 (по: [Мошкова, 1972, рис. 6, 1 ]).

а - обожженное дерево постройки, настила; б-г - ямки от столбов ( в - с фрагментами дерева, г - с углем); д - реконструированные границы постройки; е - участки наиболее интенсивного горения огня; ж - границы обожженного участка земли; з - дерево постройки.

з

[Гуцалов, 2010, с. 58]. В кург. 6 могильника Сара погребальная постройка представляла собой шатровую конструкцию, которая опиралась на кольцевую выкладку из дикого камня, облепленную толстым слоем глины [Васильев, Федоров, 1994, с. 127].

В нескольких курганах зафиксировано выравнивание верхнего почвенного слоя на погребальной площадке [Кадырбаев, 1984, с. 85, 89; Гуцалов, 2010, с. 58]. Отмечены случаи, когда поверхность места погребения обмазывалась жидкой глиной, посыпалась мелом [Кадырбаев, 1984, с. 85, 89] или выстилалась берестой [Пшеничнюк, 1983, с. 57]. Погребальная площадка могла быть отделена от о стального пространства канавкой. Некоторые погребенные лежали на ложах, роль которых играли носилки [Кадырбаев, 1984, с. 89, рис. 3; Мамедов, Тажибаева, 2013, с. 44, рис. 1, 2 ]. В центральной части нескольких погребальных площадок имелись квадратные в плане глиняные оградки, возможно имитирующие очаги. Вокруг или внутри них укладывали части туш животных. В процессе погребальных церемоний в «очагах», судя по прокаленной поверхности, углю и золе, горел огонь [Стоколос, 1962, с. 24; Кадырбаев, 1984, с. 86, 88; Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 143]. В одном захоронении выявлено прямоугольное сооружение из неотесанных каменных плит [Кадырбаев, Курман-кулов, 1977, с. 105].

Особенностью рассматриваемых погребений является их коллективный характер (см. рис. 2, Б). Одиночное захоронение выявлено только в кург. 3 могильника Тара-Бутак (см. рис. 3, 3 ) [Смирнов, 1975, с. 43]. Умерших укладывали в вытянутом положении на спине в центре погребальной площадки, по ее периметру или около какой-либо стенки погребальной постройки. Иногда погребенных размещали по диагонали постройки (см. рис. 3, 4 ). Отмечены случаи ортогонального расположения умерших [Кадырбаев, 1984, с. 86–89; Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 143, рис. 1; Гуцалов, 2004, табл. 7, 5 ]. Преобладает ориентировка погребенных головой в южном направлении, встречается западная (см. рис. 2, Б). Устойчивой является традиция сожжения погребальных построек [Мошкова, 1961, с. 119; 1972, с. 62–64, рис. 6; Кадырбаев, Курманкулов, 1976, с. 148; Пшеничнюк, 1983, с. 33–34, 56–60, 62–63; Таиров, Боталов, 1988, с. 100; Агеев, Сунгатов, Вильданов, 1998, с. 97, 99; Таиров, 2006, с. 84; Гуцалов, 2010, с. 58] и как следствие – кремации умерших (см. рис. 3, 2, 5 ; 4, 7 ) [Стоколос, 1962, с. 24; Мошкова, 1961, с. 119–122; 1972, с. 64–66; Пшеничнюк, 1983, с. 57–60]. Число погребений, содержавших сожженные останки умерших, составляет около четверти от общего числа комплексов исследуемой выборки (см. рис. 2, Б). В некоторых курганах выявлены сопроводительные захоронения зависимых людей [Кадырбаев, Курманкулов,

1976, с. 149; Кадырбаев, 1984, с. 90; Гуцалов, 2010, с. 58, рис. 5, 2 ]. В одном таком захоронении (Кы-рык-Оба II, кург. 18, погр. 1) отмечена нетипичная для кочевников поза погребенного – в скорченном положении на боку [Гуцалов, 2010, с. 58, 61]. Судя по немногочисленным опубликованным антропологическим определениям, на уровне дневной поверхности хоронили мужчин, женщин и детей [Смирнов, 1975, с. 43; Гуцалов, 2010, с. 61; Моргунова, Краева, 2012, с. 163].

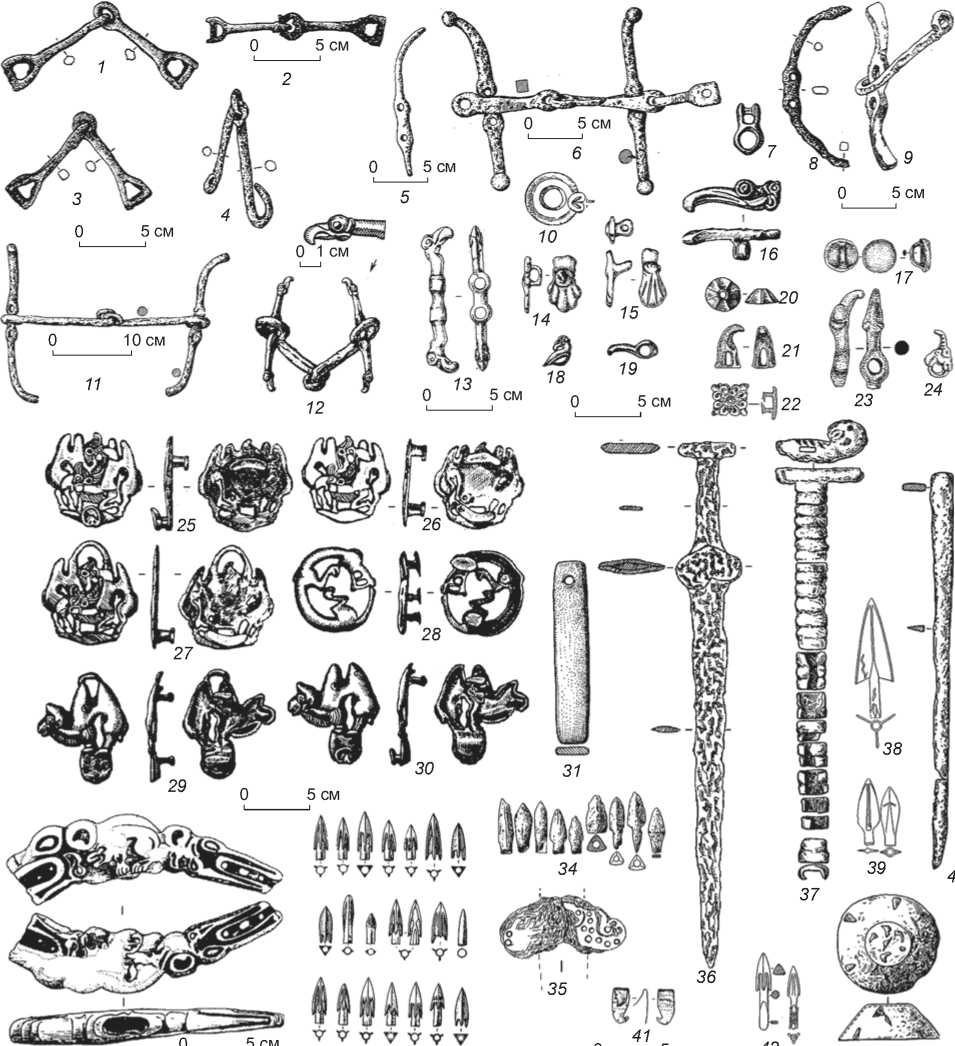

Характеризуя состав погребального инвентаря, следует отметить, что в рассматриваемых курганах наиболее часто встречаются глиняные сосуды, служившие емкостями для пищи и напитков (см. рис. 2, Б). В основном это лепные плоскодонные горшки (рис. 5, 1–5, 9–11 ). В большинстве захоронений найдены предметы, связанные с повседневным бытом и домашними производствами: ножи, иглы, шилья, точильные камни, пряслица (см. рис. 2, Б). Среди предметов воинского инвентаря преобладают (см. рис. 2, Б) колчанные наборы стрел с бронзовыми (редко железными) втульчатыми и иногда черешковыми наконечниками (рис. 6, 33, 34, 38, 39, 42 ). Следующая по частоте встречаемости категория предметов вооружения – мечи (рис. 6, 35, 36 ). Почти в трети захоронений обнаружены портупейные принадлежности. Копья редки. В материалах более половины курганов присутствуют предметы конской сбруи (рис. 6, 1–30 ). В погребальном инвентаре представлены также различные категории женского набора вещей (см. рис. 2, Б). Чаще всего в захоронениях встречаются украшения: бусины, серьги, браслеты, нашивные бляшки (см. рис. 5, 27–33, 36 ). Столь же распространенная категория находок – зеркала (см. рис. 5, 12–20 ). В четверти захоронений найдены небольшие переносные каменные алтари (см. рис. 5, 21–25 ). Многие погребения выделяются большим количеством заупокойного сопровождения, в т.ч. наличием предметов социального престижа из золота или обложенных золотой фольгой [Кадырбаев, 1984, с. 88–89; Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 144; Гуцалов, 2010, с. 61]. В качестве пищи для умерших в погребения помещали части туш лошадей, овец или крупного рогатого скота (см. рис. 2, Б). В целом значительный процент захоронений содержал богатый и разнообразный погребальный инвентарь.

Диаметр курганов варьирует в пределах 10–60 м, высота – от 0,35 до 4,85 м. Следует отметить, что многие курганы исследованной выборки имели большие размеры (высота ≥ 1,7 м, диаметр ≥ 28 м). Курганные насыпи в основном земляные. Стратиграфические наблюдения позволили определить, что два кургана (Маровый Шлях, кург. 2; курган у с. Варна) изначально представляли собой ступенчатые округлые в плане пирамиды [Таиров, Боталов, 1988, с. 110–114; Таиров,

15 cм

10 cм

0 15 cм

10 cм

10 cм

10 cм

10 cм

10 cм

у

10 cм

10 cм

10 cм

10 cм

10 cм

10 cм 20

10 cм

10 cм

^ОЙ

10 cм

cм

0 2 cм

^ SI S3 SB #^@@ ®(iD®aD

29 сэ» ясне

5 cм

ое эо

0 2 cм

5 cм

5 cм

0 2 cм

Рис. 5. Основные категории погребального инвентаря из курганов с погребениями на уровне дневной поверхности. 1-11 - сосуды; 12-20 - зеркала; 21-25 - алтари; 26 - мешочек и палочка; 27 - нашивные бляшки; 28-31 - бусины; 32 - браслеты; 33 - серьга; 34 - амулет-колесико; 35 - булавка; 36 - медальон - часть сложносоставного украшения.

1-11 - глина; 12-20 , 32 , 34 - бронза; 21-25 - камень; 26 - кожа и дерево; 27 , 33 - золото; 28-31 - стекло; 35 - серебро; 36 - золото, эмаль . 1 , 2 , 14 , 23 , 27 , 30 , 31 - Бесоба, кург. 4 (по: [Кадырбаев, 1984, рис. 1, 10-13 , 16-22, 51 ; 2, 1-3 ]); 3 - Ивановский III, кург. 1 (по: [Пшеничнюк, 1983, табл. XXVIII, 11 ]); 4 , 5 , 10 , 11 - Аландский III, кург 6 (по: [Мошкова, 1972, рис. 8, 4-7 ]); 6 - курган у с. Варна (по: [Таиров, Боталов, 1988, рис. 3]); 7-9 , 12 , 21 , 29 , 34 - Альмухаметовский, кург 8 (по: [Пшеничнюк, 1983, табл. XXIII, 1-5, 19, 21-22 ]); 13 - Солончанка II, кург. 1 (по: [Таиров, 2006, рис. 8, 4 ]); 15 , 16 , 19 , 26 , 33 , 35 - кург 7 у с. Сара (по: [Смирнов, 1964, рис. 35Б, 7-9, 12, 14, 15 ]); 17 , 28 - Акоба II, кург 1, погр. 1 (по: [Моргунова, Краева, 2012, рис. 8, 3-6 ; 9, 1 ]); 18 , 25 - Жалгызоба (по: [Гуцалов, 2004, табл. 7, 17, 3 7 ]); 20 - Аландский I, кург. 1 (по: [Мошкова, 1961, рис. 46, 11 ]); 22 - Сибайский II, кург. 13 (по: [Пшеничнюк, 1983, табл. XLIII, 36 ]); 24 - Маровый Шлях, кург. 3 (по: [Таиров, 2006, рис. 5, 5 ]); 32 - Целинный, кург. 1 (по: [Пшеничнюк, 1983, табл. XXV, 12, 13 ]); 36 - Филипповский I, кург 15, погр. 1 (по: [Балахванцев, Яблонский, 2007, рис. 3]).

5 cм

Рис. 6. Основные категории погребального инвентаря из курганов с погребениями на уровне дневной поверхности. 1-4 - удила; 5 , 8 , 13 , 23 - псалии; 6 , 9 , 11 , 12 - удила и псалии; 7 , 10 , 25-30 - пряжки и бляхи конской сбруи; 14-19 , 21 , 22 , 24 - подвески и бляшки конской узды; 20 - ворворка; 31 - оселок; 32 - предмет, украшенный изображением в зверином стиле; 33 , 34 , 38 , 39 , 42 - наконечники стрел; 35 - перекрестье меча; 36 - меч; 37 - ножны для ножа; 40 - нож; 41 - скобы (украшения деревянных сосудов?); 43 - умбон или украшение колчана.

1-6, 8, 9, 11, 34, 36, 37, 40, 43 - железо; 7, 10, 13-19, 21-30, 33, 38, 39, 42 - бронза; 12 - железо и бронза; 20 - золото; 31 - камень; 32 - кость; 35 - железо и золото.

1-4 , 8 , 14, 15 , 32 - курган у с. Варна (по: [Таиров, Боталов, 1988, рис. 2-5]); 5 - Сибайский II, кург. 19 (по: [Пшеничнюк, 1983, табл. XLIII, 32]); 6 , 11 , 31 , 34 , 37-40 , 42 , 43 - кург. 7 у с. Сара (по: [Смирнов, 1964, рис. 35, А, Б]); 7 , 12 , 16 , 19, 20 , 33 , 41 - Бесоба, кург. 4 (по: [Кадырбаев, 1984, рис. 1, 1, 3, 7, 8, 15, 23-43 ]); 9 , 10 , 24 - Альмухаметовский, кург. 8 (по: [Пшеничнюк, 1983, табл. XXXIII, 15, 18, 20]); 13 - Маровый Шлях, кург. 3 (по: [Таиров, 2006, рис. 5, 2 ]); 17 , 21 , 23 - Акоба II, кург 1, погр. 1 (по: [Моргунова, Краева, 2012, рис. 9, 2-5 ]); 18, 25-27 - Бесоба, кург 5 (по: [Кузнецова, Курманкулов, 1993, рис. 3, 8, 11, 13 ]); 22 - Сибайский II, кург. 17 (по: [Пшеничнюк, 1983, табл. XLIV, 24]); 28-30 - Бесоба, кург. 9 (по: [Кадырбаев, 1984, рис. 5, 1 , 2 , 6 ; Кузнецова, Курманкулов, 1993, рис. 3, 6, 9, 12 ]); 35 , 36 - Кырык-Оба II, кург 18 (по: [Гуцалов, 2010, рис. 5, 3 , 10 ]).

2006, с. 79]. Практика обкладывать земляные насыпи камнями или складывать их из камней не имела широкого распространения (рис. 2, А).

Традиция совершения погребений на уровне дневной поверхности имела наибольшее распространение у кочевых скотоводов, чьи пастбища располагались в верховьях рек Урал, Сакмара, Илек и Хобда. Курганы с такими захоронениями в бассейнах этих рек расположены полосой (см. рис. 1), тянущейся с севера на юг, что может быть обусловлено меридиональными сезонными миграциями близких в этнокультурном отношении групп кочевников. В южно-уральских степях, простирающихся западнее очерченного района, такие комплексы выявлены в меньшем количестве (см. рис. 1).

Захоронения на уровне дневной поверхности в курганах кочевых скотоводов Южного Урала относятся ко второй половине VI – IV в. до н.э. Однако погребальные комплексы с относительно «узкими» датами распределены внутри этого хронологического интервала неравномерно. Два комплекса (курган у с. Варна, Маровый Шлях, кург. 2) датированы второй половиной VI в. до н.э. [Таиров, Боталов, 1988, с. 107; Таиров, 2006, с. 90]. Время сооружения 12 курганов (Маровый Шлях, кург. 3; Солончанка II, кург. 1; Сара, кург. 7; Тара-Бутак, кург. 3; Кырык-Оба, кург. 18, погр. 5; Сынтас I, кург. 2; Бесоба, кург. 2; Сибайский II, кург. 17; Биш-Уба, кург. 1, погр. 5, кург. 2, 3; Альмуха-метовский, кург. 8) приходится на конец VI – первую половину V в. до н.э. [Таиров, 2006, с. 89; Смирнов, 1964, с. 153; 1975, с. 42–44; Гуцалов, 2010, с. 64; Кадырбаев, Курманкулов, 1977, с. 103, 114; Таиров, 2004, с. 3, 6–9, рис. 3, 8 , 15 ; 8, 91; Агеев, Сунгатов, Вильданов, 1998, с. 100; Берлизов, 2011, с. 183–186; Трей-стер, 2012, с. 268, 270–271]. Четыре кургана (Аландский I, кург. 1; Аландский III, кург. 6; Сара, кург. 6; Акоба II, кург. 1, погр. 1) отнесены к V в. до н.э. или его второй половине [Мошкова, 1961, с. 122; 1972, с. 68–69; Васильев, Федоров, 1994, с. 127; Моргунова, Краева, 2012, с. 196, табл. 1]. Курганы 7 и 8 могильника Переволочан I могут быть датированы в пределах второй половины V – рубежа V–IV вв. до н.э. [Сиротин, 2016, с. 253–256]. Курган 6 этого могильника включен в группу погребальных комплексов, датированных концом V – IV в. до н.э. [Очир-Горя-ева, 2012, с. 260, 271, ил. 285]. Еще четыре погребения (Лебедевка VI, кург. 26, погр. 1; Филипповский I, кург. 15; Сагитовский III, кург. 1; Целинный, кург. 1) могли быть совершены в V в. до н.э., скорее всего, в его второй половине, или в IV в. до н.э. [Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006, с. 37; Пшеничнюк, 1983, табл. XXVIII, 4–5, 11; XXXIII, XXXVII, XLIII, 1–11, 34–35, с. 37–38; Таиров, 2004; Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 147–149].

Заключение

Захоронения кочевников Южного Приуралья, рассматриваемые в статье, отличаются устойчивым комплексом характеристик погребальной обрядности. К их числу следует отнести традицию совершения погребений на уровне дневной поверхности, на настилах и помостах, коллективный характер захоронений, ориентировку погребенных головой в южном направлении. Умерших хоронили в наземных погребальных постройках (преимущественно бревенчатых) квадратной или прямоугольной в плане формы, с плоским или шатровым перекрытием. В этот комплекс входит также традиция сожжения погребальных построек. Многие обрядовые характеристики рассматриваемой группы курганов указывают на высокий социальный статус погребенных. Большое количество курганных насыпей имели крупные размеры (высота ≥ 1,7 м, диаметр ≥ 28 м). В процессе погребения возводились сложные погребальные постройки. При сооружении нескольких курганов совершались сопроводительные захоронения людей. Значительная часть погребений содержала богатый погребальный инвентарь и значительное количество заупокойной пищи. Поэтому есть основания полагать, что рассматриваемый комплекс обрядовых традиций в значительной мере связан с субкультурой социальной элиты кочевников Южного Приуралья .

Погребения на уровне древней дневной поверхности сконцентрированы в восточных районах южноуральских степей. Возможно, их расположение полосой, тянущейся с юга на север в бассейнах верховьев рек Урал, Сакмара, Илек и Хобда, обусловлено меридиональными сезонными миграциями кочевнических сообществ, населявших эти территории.

Обрядовые нормы, реализованные в рассматриваемых погребениях, придают локальное своеобразие культуре скотоводческих племен, кочевавших в восточных районах южно-уральских степей. Эти традиции имели наиболее широкое распространение во второй половине VI – первой половине V в. до н.э. На рубеже V–IV вв. до н.э. их значение начало уменьшаться. В IV в. до н.э. существование этого комплекса традиций погребальной обрядности прекратилось.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ (проект № 33.1907.2017/ПЧ).

Список литературы Курганы скифского времени с погребениями на уровне дневной поверхности в степях Южного Урала: обрядовые характеристики

- Агеев Б.Б., Сунгатов Ф.А., Вильданов А.А. Могильник Биш-Уба I//Уфим. археол. вестн. -1998. -Вып. 1. -С. 97-115

- Балахванцев А. С., Яблонский Л. Т. Ахеменидская эмаль из Филипповки (проблема хронологии памятника)//РА. -2007. -№ 1. -С. 143-149.

- Берлизов Н.Е. Ритмы Сарматии: Савромато-сарматские племена Южной России в VII в. до н.э. -V в. н.э. -Краснодар: Парабеллум, 2011. -Ч. I. -320 с.

- Васильев В.Н., Федоров В.К. Раскопки курганов у пос. Сара//АО 1993 года. -М.: Наука, 1994. -С. 125-127.

- Гуцалов С.Ю. Древние кочевники Южного Приуралья VII-I вв. до н.э. -Уральск: Зап.-Казахстан. обл. центр истории и археологии, 2004. -136 с.