Курильницы суворовской катакомбной культуры

Автор: Панасюк Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию курильниц суворовской катакомбной культуры, существовавшей на территории Закубанья и Верхнего Прикубанья в эпоху средней бронзы. Предложена типология ритуальных сосудов, основанная на схеме, разработанной для подобных катакомбных сосудов из Предкавказья в целом. Суворовские курильницы отличаются своеобразием - помимо общих для всех катакомбных культур типов I, II здесь найдены чаши типов III, VI, IX, X, менее распространенные в изучаемую эпоху. Причем тип IX известен только в зоне существования суворовской катакомбной культуры и, таким образом, является ее маркером. В работе описаны основные характеристики курильниц на полом квадратном поддоне, характер их обнаружения в погребениях суворовской катакомбной культуры, указано на их типологическое своеобразие и отличие от сходных курильниц раннекатакомбного периода.

Суворовская катакомбная культура, курильницы, типология, погребальный обряд, эпоха средней бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328121

IDR: 14328121

Текст научной статьи Курильницы суворовской катакомбной культуры

Археологические исследования 1970–1990-х гг. позволили значительно расширить базу данных и четко обозначить характерные черты этих памятников. Основные характеристики обряда – использование Т-образных катакомб с длинной узкой шахтой и просторной камерой, доминирование вытянутого положения погребенного, своеобразный инвентарный набор (амфоры, бико-нические сосуды, бронзовые украшения, ножи, каменные орудия). Специфика данных захоронений и довольно узкая их локализация на территории от За- падного Закубанья до верховьев р. Терек вдоль северных склонов Кавказского хребта дали основания для выделения их в отдельную суворовскую катакомбную культуру (СувКК), в рамках которой обозначено шесть групп (Клещенко, 2013. Рис. 1).

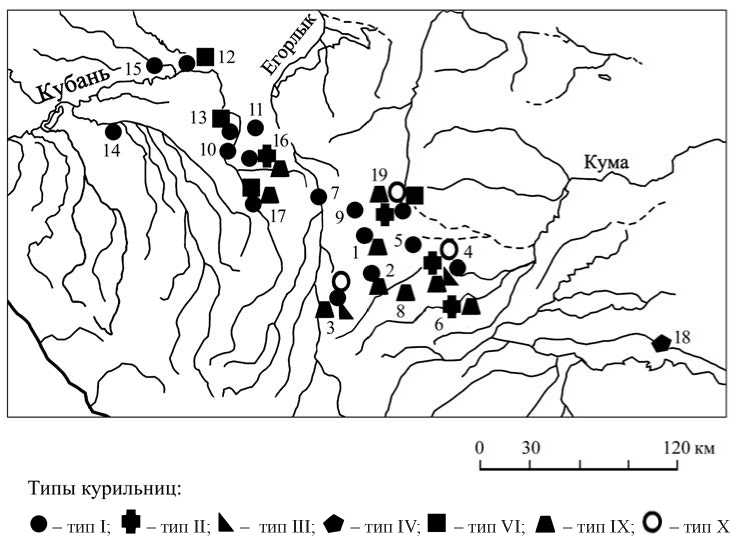

Эта культура характеризуется использованием курильниц. Они довольно широко, однако неравномерно, представлены в суворовских катакомбных памятниках (рис. 1). Форма и способ орнаментации катакомбных ритуальных чаш имеют ряд особенностей в отдельных районах и даже могильниках. Еще в конце 1970-х гг. на основании результатов в основном собственных археологических раскопок А. Л. Нечитайло выделила здесь четыре типа курильниц. Три из них обладают специфической формой ножек-поддона, слабо распространенной в степных зонах: четыре раздельные ножки в центре дна чаши; четыре или три раздельные ножки, соединенные внизу квадратным поддоном; круглый поддон ( Нечитайло , 1978). Автор предложила хронологическую последовательность существования этих типов: чаши на раздельных ножках были признаны самыми

Рис. 1. Типы курильниц суворовской катакомбной культуры

1 – Воровсколесское; 2 – Холоднородниковский; 3 – Усть-Джегута; 4 – Суворовский; 5 – Ульянов-ский-1; 6 – Белый Уголь-2; 7 – Кочубеевский-8; 8 – «Франчиха»; 9 – Курсавский-2; 10 – Армавир;

11 – Старая Станица; 12 – КРОС, поле орошения «616 га»; 13 – Новокубанск; 14 – Чернышевская I; 15 – Казанская; 16 – Коноково 1 и 2; 17 – Успенский; 18 – Терская; 19 – Кунаковский 1 и 2

ранними, за ними следовал «классический» тип (по В. П. Егорову), синхронными ему признавались типы на квадратном и круглом поддоне ( Нечитайло , 1978. С. 126). Причем в последнем случае приводились данные о совместной находке курильниц на крестовидном и круглом поддоне.

За прошедший с момента выхода монографии А. Л. Нечитайло период число известных курильниц из позднекатакомбных памятников Закубанья увеличилось в два раза, что вызвало необходимость существенной переработки ее типологической схемы. Она была расширена, определены типы, характерные только для Верхнего Прикубанья, появились основания для установления их относительной хронологической позиции, выявилась специфика закубанских материалов, что довольно четко прослеживается в морфологических особенностях курильниц ( Панасюк , 2013б). В общем виде типология, разработанная для всех катакомбных курильниц Предкавказья, включает двенадцать типов, внутри которых выделено по пять подтипов ( Панасюк , 2005). В ее основе лежит корреляция морфологических и орнаментальных признаков: количество ножек и их форма служат основанием для определения типов, а способ и степень орнаментации характеризуют подтипы.

Ввиду явных отличий в памятниках Закубанья и верховий Кумы инвентарного набора в целом и керамической серии в частности ( Клещенко , 2013) представляется целесообразным рассматривать курильницы, найденные в этих районах, по отдельности. А. А. Клещенко выделил шесть локальных групп СувКК: закубанскую, «успенскую», кубано-калаусскую, верхнекубанскую, верхнекумскую и терскую. В погребениях всех названных групп присутствуют курильницы, хотя количество их различно и представлены не все типы. Выборка составляет 125 сосудов из 115 комплексов СувКК. На основе анализа соотношения курильниц по типам выделяются два района распространения ритуальных чаш суворовской катакомбной культуры. В первый, на мой взгляд, следует объединить находки закубанской и «успенской» групп, которые образуют компактный ареал в Закубанье и верховьях рек Бейсуг и Челбас, здесь найдено 45 ритуальных чаш; во второй – памятники верховьев Калауса, Кубани и Кумы (кубано-калаусскую, верхнекубанскую, верхнекумскую группы, по А. А. Клещенко), – назовем его условно верхнекубано-кумским, здесь обнаружено 75 курильниц в 67 погребениях (табл. 1). Кроме этого, мы располагаем данными о случайных находках в долине р. Подкумок двух ритуальных сосудов (коллекции XIX в.) ( Кореневский , 1990). Из материалов терской группы, находящейся на периферии ареала суворовской катакомбной культуры, пока известна единственная документированная находка курильницы (Терская 10/21; Сафронов , 1980), отличающаяся типологическим своеобразием (тип IV, чаша на трехлепестковой ножке), аналогии ей встречаются только в памятниках западноманычской катакомбной культуры. Таким образом, районом преимущественного распространения курильниц СувКК является центральная часть ареала: закубано-успенская и верхнекубано-кумская группы (рис. 1). В закубано-успенской группе представлены типы I, II, VI, IX; в верхнекубано-кумской – I, II, III, VI, IX, X, причем подтипы внутри выделенных типов также обладают своими местными особенностями.

Таблица 1. Частота встречаемости типов курильниц суворовской катакомбной культуры

|

Локальные группы |

Тип I |

Тип II |

Тип III |

Тип VI |

Тип IX |

Тип X |

Тип XI |

н/д |

всего |

|

Закубано-успенская |

22 |

4 |

0 |

10 |

7 |

0 |

0 |

2 |

45 |

|

В том числе: могильник Успенский |

9 |

2 |

0 |

3 |

4 |

0 |

0 |

1 |

19 |

|

Верхнекубано-кумская |

37 |

11 |

4 |

1? |

15 |

4 |

1 |

2 |

75 |

|

В том числе: могильник Суворовский |

24 |

7 |

3 |

1? |

2 |

2 |

1 |

0 |

40 |

|

Всего |

59 |

15 |

4 |

11 |

22 |

4 |

1 |

4 |

120 |

Для закубано-успенской группы известны следующие типы (табл. 1):

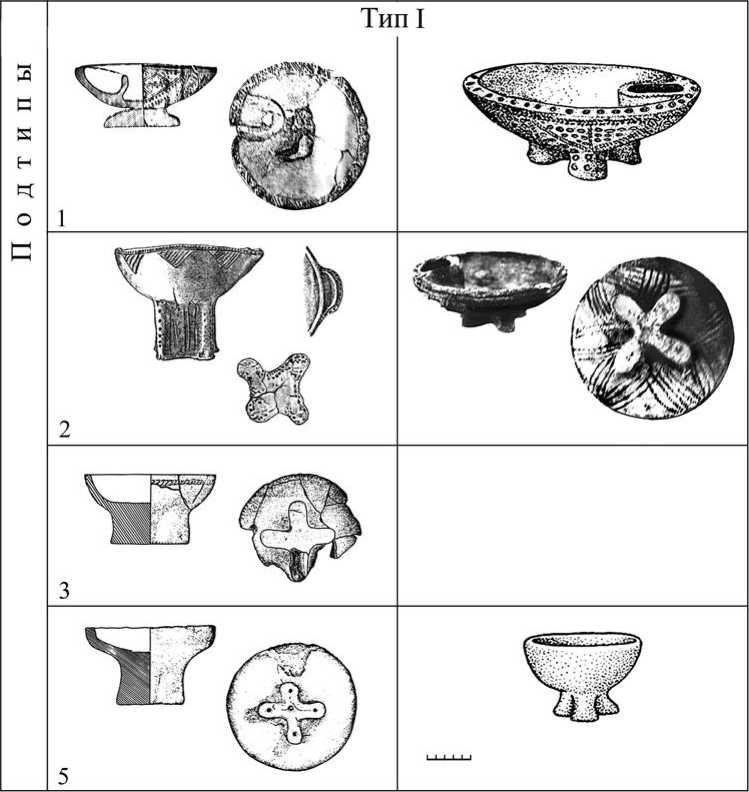

Тип I – чаша на цельном крестовидном поддоне – с подтипами 1, 2, 3, 5 (рис. 2):

подтип 1 – с декором по верхнему срезу венчика и боковой поверхности ножек, иногда и по низу ножек, отдельными оттисками шнура или штампа (4 экз.);

подтип 2 – с орнаментом по верхнему срезу венчика, на боковой поверхности чаши и ножек прочерченными линиями и оттисками штампа (6 экз.);

подтип 3 – орнаментированная по верхнему срезу венчика или узким фризом по боковой поверхности чаши отдельными декоративными элементами (6 экз.);

подтип 5 – без орнамента (5 экз.).

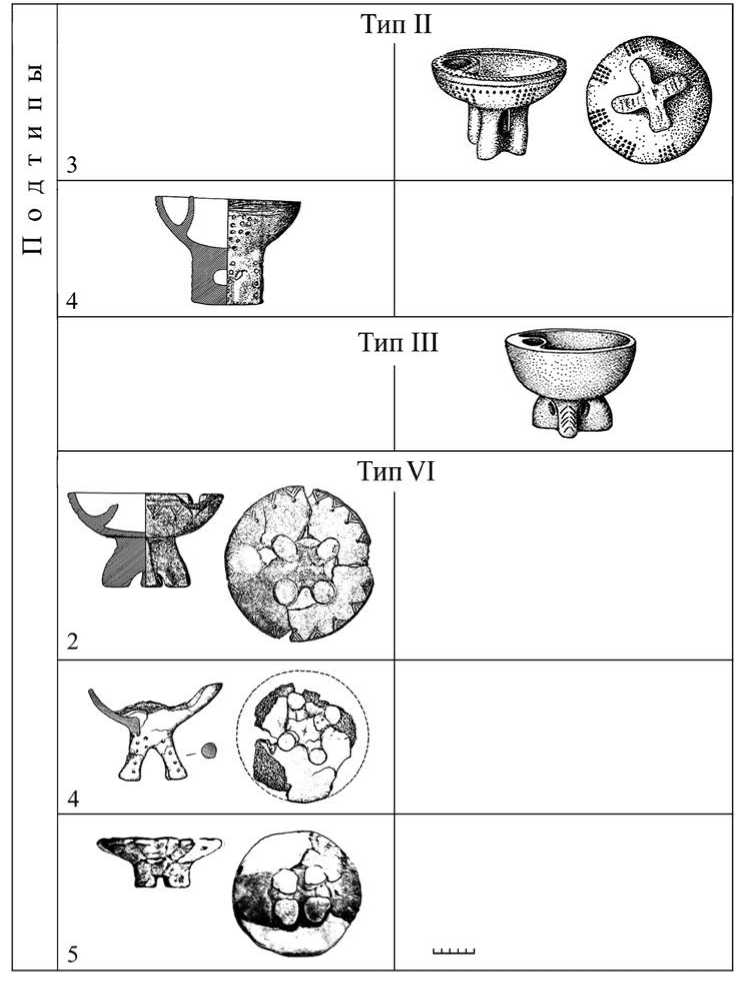

Тип II – курильница на полом крестовидном поддоне, подтип 4 (рис. 3):

украшенная по верхнему срезу венчика и на боковой поверхности чаши и ножек отдельными декоративными элементами (3 экз.).

Тип VI – курильница на раздельных ножках, расположенных в центре чаши, – подтипы 2, 3, 5 (рис. 3):

подтип 2 – с декором по всей боковой поверхности, иногда включая низ ножек, отдельными оттисками шнура или прочерченными линиями (3 экз.);

подтип 3 – украшенная орнаментальным пояском на боковой поверхности чаши резными линиями (5 экз.);

подтип 5 – без орнамента (1 экз.).

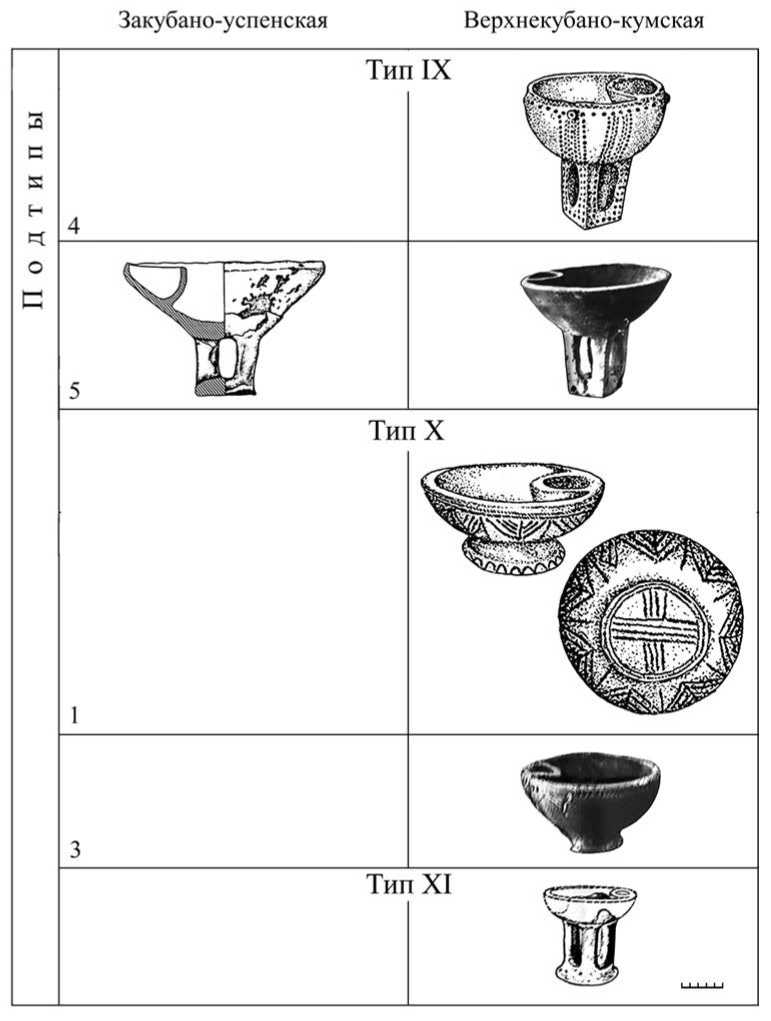

Тип IX – курильница на полом квадратном поддоне – с подтипами 4 и 5 (рис. 4):

подтип 4 – украшенная по боковой части чаши и ножек прочерченными линиями (2 экз.);

подтип 5 – без орнамента (5 экз.).

Типы верхнекубано-кумской группы (табл. 1):

Тип I – чаша на цельном крестовидном поддоне с тремя подтипами (рис. 2):

подтип 1 – орнаментированная по всей внешней поверхности, иногда за исключением ножек, с помощью оттисков шнура и/или штампа (8 экз.);

подтип 2 – украшенная по верхнему срезу венчика и боковой поверхности чаши (полностью или частично) оттисками шнура или штампа (по: Кореневский , Петренко , 1989. Рис. 5, 2 ) (9 экз.);

подтип 5 – без орнамента (Там же. Рис. 5, 1, 4 ) (12 экз.).

Закубано-успенская Верхнекубано-кумская

Рис. 2. Курильницы суворовской катакомбной культуры. Тип I

Закубано-успенская группа : подтип 1 – Успенский 3/1; подтип 2 – Новокубанск 4/5 (по: Шевченко , 1985); подтип 3 – Успенский 10/4; подтип 5 – Успенский 9/5 (по: Каминский , 1986); верхнекубано - кумская группа : подтип 1 – Суворовский 1/9; подтип 2 – Суворовский 5/8; подтип 5 – Усть-Джегу-тинский 3/1 (по: Нечитайло , 1978)

Закубано-успенская

Верхнекубано-кумекая

Рис. 3. Курильницы суворовской катакомбной культуры. Типы II, III, VI

Тип II : подтип 3 – Суворовский 2/1; подтип 4 – Успенский 12/6. Тип III – Усть-Джегутинский 3/8. Тип VI : подтип 2 – Успенский 7/2; подтип 4 – Успенский 1/10; подтип 5 – КРОС 2/6 (по: Каминский , 1986; Нечитайло , 1978; Николаев , 1980)

Рис. 4. Курильницы суворовской катакомбной культуры. Типы IX, X, XI

Тип IX : подтип 4 – Суворовский 3/8; подтип 5: закубано-успенская группа – Успенский 11/6 (по: Каминский , 1986); верхнекубано-кумская группа – Суворовский 3/5; тип Х : подтип 1 – Суворовский 1/9; подтип 3 – Суворовский 8/5; тип XI – Суворовский 3/7 (по: Нечитайло , 1978)

Тип II – курильница на полом крестовидном поддоне, подтипы 3, 5 (рис. 3):

подтип 3 – с орнаментальным пояском на боковой поверхности чаши, иногда включая верхний срез венчика, нанесенными оттисками шнура и/или штампа (11 экз.);

подтип 5 – без орнамента (5 экз.).

Тип III – курильница на крестовидном поддоне с отверстиями, украшенная по боковой поверхности чаши (иногда ножек) оттисками шнура или штампа (рис. 3).

Тип VI – курильница на раздельных ножках, расположенных в центре чаши. Известна лишь одна курильница, сохранившаяся частично.

Тип IX – курильница на полом квадратном поддоне, подтипы 4, 5 (рис. 4):

подтип 4 – с несложным орнаментом из шнуровых оттисков, прочерченных линий или оттисков штампа по верхнему срезу венчика, верхней части боковой поверхности чаши и боковой части ножек (9 экз.);

подтип 5 – без орнамента (4 экз.).

Тип X – чаша на монолитном круглом поддоне (рис. 4), подтипы 1, 3:

подтип 1 – украшенная по срезу венчика, боковой поверхности чаши и ножек, иногда включая нижнюю часть, шнуровыми оттисками (1 экз.);

подтип 3 – с декором по верхнему срезу венчика и верхней части боковой поверхности чаши оттисками штампа (2 экз.);

подтип 5 – без орнамента (1 экз.).

Тип XI представлен единственной находкой курильницы на круглой полой ножке, однако она очень плохой сохранности: мы располагаем только ножкой, чаша разрушилась. В этой связи нельзя судить о ее орнаментации, сохранившаяся часть сосуда декора не имеет (рис. 4).

В выборку также включены несколько курильниц, которые не отнесены ни к одному из типов в связи с их плохой сохранностью (табл. 1).

Выявленные типы курильниц суворовской катакомбной культуры в большинстве своем характерны в целом для катакомбных памятников, однако некоторые из них иллюстрируют специфику данного культурного образования. Речь, в первую очередь, идет о типе IX (массивной округлой чаше с крупным отделением на высоком полом квадратном поддоне), представленном здесь в наибольшей степени. Данный тип, на мой взгляд, является маркером суворовской катакомбной культуры. Для него фиксируется устойчивое сочетание морфологических и декоративных признаков: не очень крупная, но иногда довольно глубокая чаша и высокие ножки; такие курильницы в большинстве своем слабо орнаментированы или вовсе не имеют декора. Подобных чаш в выборке 22; вместе с сосудами на раздельных ножках они составляют треть всех курильниц, известных для данной культуры (12 и 18 % соответственно). Для сравнения можно привести данные по восточно- и западноманычской катакомбным культурам (ВМКК и ЗМКК), где курильницы являются одной из самых часто встречающихся категорий погребального инвентаря. Но чаши типа IX здесь вообще не представлены, а сосуды типа VI насчитывают 3–4 % общего массива находок этой категории. То есть такие формы поддона не являлись ведущими и сильно распространенными в основном ареале использования курильниц катакомбным населением.

Чаши типа IX, обнаруженные в погребениях закубано-успенской и верхне-кубано-кумской групп, обладают своей спецификой. Известно 7 закубано-ус-пенских чаш, четыре найдены в могильнике Успенский (4/3; 4/10; 11/6; 12/3), два сосуда происходят из могильников Коноково 1 и 2 ( Нарожный , 2004), одна чаша была случайно обнаружена при разработке карьера у кирпичного завода в Армавире ( Кореневский , 1988). Таким образом, все находки связаны с комплексами именно успенской группы (по А. А. Клещенко) памятников СувКК. Все курильницы имеют отделение внутри чаши, сами они довольно больших размеров: высота чаши достигает 15–16 см, диаметр – от 15 до 22 см, т. е. диаметр немного превышает или почти равен высоте. Пять из семи чаш не имеют орнамента, на двух – он представлен в виде резных треугольников по верхнему краю (Армавир), дополненных точечными вдавлениями по боковой поверхности ножек (Коноково 1/15; Нарожный , 2004). Подобное зональное расположение (сочетание орнаментального пояска под срезом венчика с украшением боковой поверхности ножек) является уникальным, оно встречается только на курильницах суворовской катакомбной культуры.

Ритуальные чаши типа IX верхнекубано-кумской группы более многочисленны (15 шт.) и разнообразны. Они найдены в могильниках Суворовский, Усть-Джегутинский, Холоднородниковский, Воровсколесское, Белый Уголь 2, Кунаковский 1, Франчиха (рис. 1). Ритуальные сосуды представляют собой глубокие чаши с крупным отделением на высокой полой квадратной ножке. Три курильницы не имеют внутренних отделений (Усть-Джегутинский 32/21, 43/2: Нечитайло , 1963; Воровсколесское X 2/9: Кореневский, Петренко , 1989). Специфика верхнекубано-кумских чаш проявляется в нестандартности пропорций. Так, обычное соотношение высоты и диаметра курильницы – 1:1,5, данный стандарт прослеживается у сосудов типов I–V, VIII, представленных в разных катакомбных культурах развитого периода. В данном же случае высота чаши почти равна или даже больше диаметра (высота колеблется в пределах 12–19 см, диаметр – 12–16 см), хотя в целом они чуть меньше закубано-успенских экземпляров. Своеобразна и форма чаши в профиль – она более округлая, практически полушар, что достигается существенной глубиной сосуда. На нескольких чашах (Суворовский 3/8: Нечитайло , 1966; Усть-Джегутинский 32/21: Нечи-тайло , 1963) появляется ряд сосцеобразных налепов на внешней стороне, под срезом венчика. Их нельзя сопоставить с налепами на раннекатакомбных курильницах: там их только два, они располагаются рядом и имеют вертикальные сквозные отверстия ( Панасюк , 2010. Рис. 2). Вероятно, в последнем случае речь идет о конструктивной детали, которая заменяет собой внутреннее отделение. На верхнекубано-кумских курильницах налепов больше, и они включены в орнаментальную композицию. Кроме того, все чаши с налепами имеют внутреннее отделение.

Большая часть верхнекубано-кумских курильниц не декорирована, остальные по принципам декора сходны с закубано-успенскими. На курильницах с орнаментом отмечается зональность, характерная для чаш суворовской катакомбной культуры в целом, однако, в отличие от успенских находок, здесь кроме прочерченных линий использовались оттиски шнура и различных видов штампа (круглый, треугольный). Самой типичной композицией является симметричный поясок из небольших треугольников вершинами вниз, нанесенных прочерченными линиями или шнуром и полностью заполненных оттисками штампа. Боковая поверхность ножек покрыта оттисками зубчатого штампа. То есть здесь воспроизводится такая же зональная схема, как и на закубано-успенских сосудах.

Все суворовские курильницы типа IX обнаружены в погребениях, причем известен случай, когда в одном захоронении находились три типологически сходных сосуда (Усть-Джегутинский 32/21: Нечитайло , 1963). Надо отметить, что место находок курильниц СувКК вообще отличается единообразием и связано только с могильными конструкциями. На памятниках же соседней вос-точноманычской катакомбной культуры ритуальные чаши встречены не только в погребениях, но и в сопровождающих их жертвенниках (5 % случаев находок курильниц). Такие жертвенники организованы по строго определенному порядку ( Панасюк , 2004). На территории суворовской катакомбной культуры традиция сооружения специальных поминальных комплексов с курильницами вообще не зафиксирована.

В могиле курильницы типа IX располагаются по-разному. Часто их местонахождение не связано с погребенным: они обнаружены у входа в камеру или в специально сооруженной нише в стенке камеры (Воровсколесское Х 2/9: Кореневский, Петренко , 1989 ; Кунаковский 1 2/4: Матюхин , 2005). Последний вариант пока представлен только в комплексах верхнекубано-кумской группы. Возможно, здесь прослеживаются связи с носителями соседней восточноманыч-ской катакомбной культуры, где традиция сооружения специальных ниш также была распространена, но связана с находками чаш типа III. В случае расположения при входе в камеру курильницы чаще обнаружены с той стороны, куда обращен череп погребенного (Белый Уголь 2 1/19: Бабенко , 2003; Коноково 1, п. 15; Коноково 2, п. 3: Нарожный , 2004; Успенский 4/3: Каминский , 1986), хотя есть вариант размещения у ног (Суворовский 3/5, 3/8: Нечитайло , 1966; Успенский 4/10: Каминский , 1986). Иногда курильницы найдены в непосредственной близости от умершего, за черепом (Усть-Джегутинский 43/2: Нечитайло , 1963; Успенский 11/6, 12/3: Каминский , 1986). Неординарным комплексом является погребение 21 кургана 32 могильника Усть-Джегутинский. Здесь, как уже указывалось, находились три курильницы. Само погребение было сооружено для двух умерших, чьи кости не имели анатомического порядка. Что явилось причиной нарушения целостности костяков – ритуальные действия или деятельность землеройных животных, – к сожалению, неизвестно. Одна чаша находилась на человеческих костях, две другие, отличные от первой по декору, но практически идентичные друг другу, обнаружены за черепом в углу камеры ( Нечитай-ло , 1963).

Хронологическое положение чаш типа IX относительно других курильниц установить довольно трудно. Это связано со слабой разработанностью периодизации культуры и отсутствием убедительных критериев. Однако ряд стратиграфических наблюдений позволяет выявить некоторые закономерности. Во-первых, все находки курильниц этого типа связаны с погребениями, впущенными в катакомбные насыпи. Исключение составляет погребение 9 кургана 2 могильника Воровсколесское Х (с курильницей), которое являлось частью комплекса основных захоронений вместе с двумя другими (п. 7 и 8), но без ритуальных сосудов (Кореневский, Петренко, 1989. С. 201). Во-вторых, в эпонимном могильнике Суворовский в насыпь кургана 3 были впущены два катакомбных погребения с курильницами типов I, ХI и два – с чашами типа IX. Основным здесь являлось погребение с курильницей типа III (Нечитайло, 1966). Таким образом, можно предположить, что ритуальные сосуды типа IX не являются самыми ранними среди комплексов суворовской катакомбной культуры.

Происхождение подобной формы сосуда – глубокая чаша с отделением на высокой полой квадратной ножке – вопрос трудный. Уже указывалось, что такие сосуды неизвестны в комплексах соседних восточно- и западноманычской катакомбных культур. Единственной аналогией может служить чаша из могильника Веселая Роща III 1/2, которая, согласно мнению автора отчета, имеет полую квадратную ножку ( Романовская , 1979). Однако, к сожалению, мы не располагаем рисунком, чтобы судить о типологическом сходстве. С другой стороны, сам могильник находится на границе двух культур, поэтому нельзя исключить возможность непосредственного контакта и взаимовлияния.

Сосуды, подобные суворовским курильницам, обнаруживаются на северной границе распространения катакомбных традиций. Носители среднедонской катакомбной культуры, где курильницы встречаются существенно реже (выборка составляет 47 экз.), также использовали сосуды типа IX (18 %). Это серия чаш на высокой полой квадратной ножке, чьи пропорции схожи с суворовскими находками. Однако способы нанесения и композиция орнамента заметно отличаются ( Панасюк , 2013а), отражая общую традицию украшения среднедонской керамики. Объединяет суворовскую и среднедонскую катакомбные культуры их периферийное положение по отношению к зоне преимущественного распространения курильниц. Однако вероятность непосредственного взаимовлияния носителей двух культур мала.

Поиск прототипов курильниц на полой квадратной ножке уводит нас в раннекатакомбный горизонт. На мой взгляд, нельзя увидеть преемственность между чашами на подставках ямного периода, найденными в Поднепровье (Кайзер, 2005), или сибирскими курильницами афанасьевской и окуневской культур (Ва-децкая, 1986), с одной стороны, и катакомбными сосудами – с другой. В раннекатакомбное же время складываются основные формы чаши и ножек, которые затем использовались носителями катакомбного обряда развитого периода. Причем этот процесс происходил на территории Предкавказья и Поволжья, где обнаружены чаши подобной формы раннедонецкого времени. Самая ранняя курильница на полом (каркасном, по Р. А. Мимоходу) квадратном поддоне обнаружена на северной границе распространения катакомбной традиции – в погребении 5 кургана 3 могильника Золотой, кстати не относящемся к катакомбной культуре (Мимоход, 2009. С. 112, 149–153). Однако данная курильница не имеет отделения, ее профиль и размеры (высота 8,7 см, диаметр 20 см) не соответствуют стандарту суворовских экземпляров. По мнению автора, эта курильница типологически не может быть сравнима с чашами СувКК (Там же. С. 149). Также нельзя сопоставить суворовские курильницы на полом квадратном поддоне с раннекатакомбной чашей из погребения 10 кургана 16 могильника Восточный Маныч (Правый берег) (Эрдниев, 1982). Форма и метрические характеристики сближают последнюю с уже упомянутой чашей из могильника Золотой. Ее от- личие состоит в двух сквозных отверстиях в стенке, а также в орнаментальной композиции, характерной в целом для раннекатакомбных курильниц (Панасюк, 2010). Курильница из могильника Восточный Маныч (Правый берег), отражающая общие морфологические и декоративные традиции раннекатакомбной культуры, все же существенно отличается от высоких и глубоких суворовских сосудов.

Заслуживает внимания тот факт, что комплексы раннекатакомбного горизонта, где есть и курильницы, локализуются на территории Ставропольской возвышенности и Закубанья, т. е. в районе, где в развитый катакомбный период появляются памятники суворовской культуры. Вероятно, подобный тип (чаша на полом квадратном поддоне), появившись в раннем горизонте наряду с другими формами курильниц, наибольшее развитие получает именно в памятниках СувКК.

Курильница занимает существенное место в памятниках суворовской катакомбной культуры. Об этом свидетельствует частота ее появления (25 % всех комплексов), своеобразие типов и подтипов, специфика расположения в могиле. Сходство основных типов, выделенных для территории Закубанья и Верхнего Прикубанья, с находками в районе распространения ВМКК и ЗМКК позволяет предположить существование связей между носителями этих культур. Они примерно в равной мере использовали курильницу в погребальном обряде. Однако население суворовской культуры, которое, вероятнее всего, восприняло идею специфической формы курильницы от своих северных соседей, активно разрабатывало новые варианты. Здесь имели распространение типы I, II, VI, X, чье количественное распределение отражает тенденции, общие для всех катакомбных культур, но также появляется тип IX, маркирующий отличие и специфику СувКК и, возможно, связи с более ранними памятниками, существовавшими на данной территории.

Список литературы Курильницы суворовской катакомбной культуры

- Вадецкая Э.Б., 1986. Сибирские курильницы//КСИА. Вып. 185. С. 50-59.

- Кайзер Э., 2005. Курильницы катакомбной культуры и чаши на подставках Северного Причерноморья -к вопросу о новой типологии//Материалы и исследования по археологии Кубани/Отв. ред. И.И. Марченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. Вып. 5. С. 121-138.

- Каминский В.Н., 1986. Отчет о раскопках курганов в селе Успенском Успенского района Краснодарского края в 1986 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 11277, 11277 а-г.

- Клещенко А.А., 2013. Суворовская катакомбная культура: предварительная характеристика//КСИА. Вып. 228. С. 171-190.

- Кореневский С.Н., 1988. Нежинские курганы эпохи бронзы района Кавказских Минеральных вод. Археологические источники. М.: Деп. ИА РАН, № 36109.

- Кореневский С.Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья (Нежинские курганы эпохи бронзы) района Кавминвод. М.: ИА РАН. 174 с.

- Кореневский С.Н., Петренко В.Г., 1989. Курганы у станицы Воровсколесской//Древности Ставрополья/Отв. ред. Р.М. Мунчаев. М.: Наука. С. 195-232.

- Матюхин А.Д., 2005. Отчет об археологических раскопках курганных могильников «Кунаковский-1», «Кунаковский-2», «Тоннельный-6», «Невинномысский-1» на территории Андроповского и Кочубеевского районов Ставропольского края в 2005 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 29029, 29030-29031.

- Мимоход Р.А., 2009. Курганы эпохи бронзы -раннего железного века в Саратовском Поволжье: характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов//Материалы охранных археологических исследований/Отв. ред. А.В. Энговатова. Т. 10. М.: Таус. 290 с.

- Нарожный Е.И., 2004. Отчет о проведении охранно-спасательных археологических исследований курганов «Коноково-1» и «Коноково-2» (лето 2004 г) в Успенском районе Краснодарского края, располагавшихся в зоне ремонтных работ магистрального нефтепровода «Малгобек-Тихорецк»//Архив ИА РАН. Р-1. № 32369, 32370.

- Нечитайло А.Л., 1963. Отчет о раскопках курганов в Прикубанском районе Ставропольского края в 1963 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 2792, 2792а.

- Нечитайло А.Л., 1966. Отчет о раскопках курганов у ст. Суворовской Ставропольского края//Архив ИА РАН. Р-1. № 3298, 3298а.

- Нечитайло А.Л., 1978. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев: Наукова думка. 151 с.

- Николаев Г.А., 1980. Отчет о раскопках курганов в зоне строительства Краснодарской оросительной системы (I очередь), исследованных Темижбекским отрядом СКАЭ Североосетинского университета в 1980 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 8051, 8051а.

- Панасюк Н.В., 2004. Местоположение курильниц в погребальных комплексах ВМКК // Проблемы археологии Нижнего Поволжья // Отв. ред. А.С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский ун-т. С. 80-86.

- Панасюк Н.В., 2005. Опыт типологического анализа катакомбных курильниц//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України: Матерiали II Луганської мiжнародн. iстор. -археол. конф., присвяч. 85-рiччю Луганського обл. краєзнавч. музею/Головн. ред. В.В. Отрощенко. Луганськ: Шлях. С. 63-65.

- Панасюк Н.В., 2010. РАннекатакомбные курильницы степного Предкавказья//РА. № 2. С. 25-38.

- Панасюк Н.В., 2013а. Катакомбные курильницы Волго-Донского междуречья//Археология Восточноевропейской лесостепи. Вып. 10: Материалы IV Нижневолжской Междунар. археологической конф./Отв. ред. В.А. Лопатин. Саратов. С. 198-204.

- Панасюк Н.В., 2013б. Катакомбные курильницы долитi Кубани//Материалы Шестой Междунар. Кубанской археологической конф./Отв. ред. И.И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С.324-328.

- Романовская М.А., 1979. Отчет о раскопках курганных групп Веселая Роща III и Веселая Роща II, произведенных Александровским отрядом Ставропольской экспедиции в мае -октябре 1979 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 8489, 8489а-б.

- Сафронов В.А., 1974. Классификация и датировка памятников бронзового века Северного Кавказа//Вопросы охраны, классификации и использования археологических памятников: Сообщения научно-методического совета/Отв. ред. О.Н. Бадер. Вып. VII. М.: Знание. С. 23-306.

- Сафронов В.А., 1980. Отчет о раскопках курганов, проведенных СКАЭ в Краснодарском крае и Северо-Осетинской АССР в 1980 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 8050, 8050а.

- Шевченко Н.Ф., 1985. Отчет о раскопках курганов у г. Новокубанска Краснодарского края в 1985 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 9860, 9860 а-в.

- Эрдниев У.Э., 1982. Археологические памятники Южных Ергеней. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во. 120 с.