Квест-экскурсия как форма приобщения учащейся молодежи к культурно-историческому наследию (на примере зоны ЮНЕСКО г. Ярославля)

Автор: Личак Наталия Алексеевна, Ушакова Наталья Евгеньевна, Касаткина Наталия Николаевна, Белинов Максим Сергеевич

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 7, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью работы является анализ образовательного и воспитательного потенциала квест-экскурсии как формы приобщения молодежи к культурному наследию исторического центра (зоны ЮНЕСКО) Ярославля, в котором сохранилось 140 памятников архитектуры, представленных как отдельными достопримечательностями, так и архитектурными ансамблями разных исторических эпох. Это создает благоприятные условия для приобщения ярославской молодежи к культурно-историческому наследию города. В связи с этим весьма актуальной представляется проблема выбора эффективных форм работы с молодежью в этом направлении, одной из которых является городской квест. Анализируя различные классификации данной формы работы в современном образовательном пространстве и исходя из цели исследования, авторы статьи понимают квест как интерактивную экскурсию с выполнением творческих заданий, направленных на изучение историко-архитектурных памятников города и взаимодействия участников команды. В статье приведены результаты авторского исследования практики применения квест-экскурсии с использованием методов наблюдения, опросов и интервью студентов и старшеклассников.

Квест-экскурсия, культурно-историческое наследие, приобщение молодежи, архитектурные памятники, ярославль, зона юнеско, краеведческая грамотность

Короткий адрес: https://sciup.org/149145955

IDR: 149145955 | УДК: 908(470.316) | DOI: 10.24158/fik.2024.7.34

Текст научной статьи Квест-экскурсия как форма приобщения учащейся молодежи к культурно-историческому наследию (на примере зоны ЮНЕСКО г. Ярославля)

,

,

,

Введение . Формирование осознанного, сопричастного отношения молодежи к культурному наследию малой Родины является одним из приоритетных направлений развития российского общества. Результатом широкого распространения массовой культуры с акцентом на потребительские ценности, процессов глобализации и формирования избыточного информационного поля, в которое погружено подрастающее поколение, становится постепенная утрата национальной культуры (Шапинская, 2016: 55). Значимость изучения истории российской молодежью отмечал и президент РФ В.В. Путин. Он подчеркнул, что «это важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше»1. В условиях современной переоценки социокультурных ценностей актуален поиск новых способов осмысления культурно-исторического наследия России. Особенно важным представляется процесс приобщения к этой деятельности современной молодежи, будущих специалистов в различных профессиональных областях.

Методология и методы исследования . В основу данной статьи легли результаты исследования, в процессе которого использовались такие методы, как анализ теоретических источников, посвященных исследуемой теме; анализ нормативных источников (материалы ЮНЕСКО и акты российского законодательства); метод наблюдения; опросы и интервью старшеклассников и студентов Ярославля (N = 224); проведение квест-экскурсий в историческом центре города (N = 276).

Обсуждение . Целью работы является анализ практики применения квест-экскурсий в историческом центре г. Ярославля (зона ЮНЕСКО) как формы приобщения молодежи к локальному российскому культурно-историческому наследию.

В исследованиях отечественных авторов отмечается тенденция снижения интереса молодежи к локальной истории и культуре (Шиманская, 2014: 47). Следствием этого является низкий уровень краеведческой грамотности молодежи, который подтверждают общероссийские опросы за два последние десятилетия. Можно отметить недостаток исследований, направленных на проблему приобщения студенческой молодежи к культурно-историческому наследию через потенциал архитектурных памятников российских провинциальных городов.

В исследовательской литературе представлено многообразие подходов к пониманию культурно-исторического наследия (Демушина, 2019: 125; Тюкина, Личак, 2019). Сам этот термин впервые был использован в тексте Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия в 1972 г.2 Документ содержал призыв к международному сообществу принять обязательства по охране уникальных памятников, расположенных на территориях отдельных государств. Обладающими универсальной ценностью с точки зрения искусства, истории или науки признавались памятники, произведения архитектуры и достопримечательности – объекты Всемирного культурного наследия. На протяжении XX в. данное понятие в документах международных организаций эволюционировало от материальной природы до результатов интеллектуальной деятельности человека, передаваемых из поколения в поколение (Демушина, 2019: 129). Данное изменение представлений о сущности объектов культурного наследия связано с осознанием того, что физическая их форма является лишь средством передачи культурных ценностей. Эта мысль высказывалась, в частности, в работах Дж. Блейка (Blake, 2000: 61).

В работах российских исследователей также затрагиваются различные аспекты трактовки культурного наследия. Как форму передачи духовного опыта прошлого понимал культурное наследие М.В. Румянцев (Румянцев и др., 2016). В работе Т.К. Алябьевой подчеркивается значение культурно-исторического наследия как ресурса в образовательно-воспитательной деятельности и формирования общественного и национального сознания, сохранения языка, традиций и обычаев, исторической памяти (Алябьева, 2015). Проблеме взаимосвязи и сохранения историко-культурного наследия с учетом природно-культурного каркаса локальной территории, региона, города посвящены исследования М.Е. Кулешовой (Кулешова, 2007: 12).

Термин «культурное наследие» используется не только в исследовательской литературе, но и в нормативных документах. Так, в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»3 под объектами культурного наследия понимаются памятники, ансамбли, достопримечательные места федерального, регио- нального и местного значения.

На международном уровне структура объектов культурного наследия мирового значения наиболее полно отражена в материалах ЮНЕСКО. Каждый год список памятников наследия пополняется. В 2023 г. этот список насчитывал 1 199 объектов1. Классификация многообразия объектов опирается на различные критерии. Выделяются объекты материальной (например, архитектурные памятники), духовной (философские учения, научные знания, технологии) и материально-духовной культуры (результаты художественного искусства). Данный вариант классификации основывается на происхождении объекта, а объекты культурного наследия разделяются на такие категории, как культурное, природное и смешанное наследие2. К первому относятся памятники, ансамбли и достопримечательные места. Памятниками называют при этом произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, археологические объекты; ансамблями – группы строений и архитектурные комплексы; достопримечательными местами – произведения человека или его совместные творения с окружающей средой. Природное наследие представлено памятниками и природными достопримечательными местами, созданными исключительно природой. При этом они важны для науки, нуждаются в сохранении или просто уникально красивы. К смешанному наследию относятся культурные ландшафты, созданные совместно природой и человеком. Большинство памятников культурного наследия – 55 – расположено в Италии. Сюда входят, например, города – Веченца, Верона, исторические центры Рима, Неаполя, Сиены. В России в список Всемирного культурного наследия включен 31 объект3.

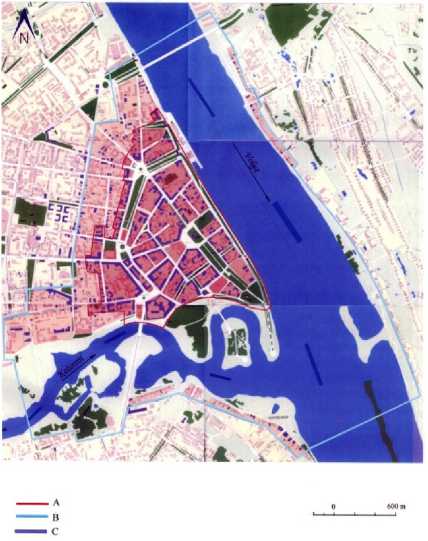

В Ярославле сохранились архитектурные памятники сразу нескольких исторических эпох. В 2005 г. исторический центр города получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (номер в списке 1 170) как «выдающийся пример градостроительной реформы Екатерины II, развёрнутой в масштабах всей России в 1763 г.»4. Прямые улицы, разделившие город на кварталы, были сориентированы, согласно регулярному плану застройки 1778 г., на значимые архитектурные памятники (рис. 1). Как показало время, реализация градостроительной реформы Екатерины II в Ярославле оказалась одной из самых успешных среди провинциальных губернских городов.

Рисунок 1 – Исторический центр города Ярославля 5

Figure 1 – Map of the Historical Centre of the City of Yaroslavl

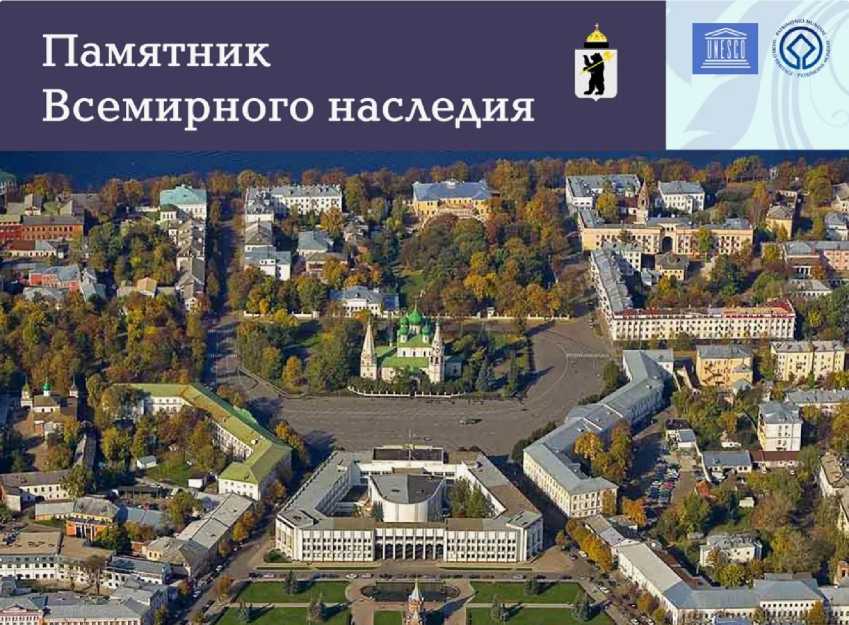

Среди архитектурных памятников в городе сохранились многочисленные церкви XVII в., представляющие уникальную ярославскую школу зодчества. Кроме того, в историческом центре расположены памятники провинциального классицизма, построенные в конце XVIII в. в процессе реализации губернской и градостроительной реформ Екатерины II. К архитектурным доминантам городского пространства относятся: ансамбль Советской площади (здания присутственных мест и церковь Ильи Пророка) (рис. 2), Волжская набережная, гражданская и храмовая застройка в пешеходной зоне в районе ул. Кирова и других объектов архитектуры от улицы Собинова до улицы Республиканской.

Рисунок 2 – Ансамбль Советской площади г. Ярославля 1

Figure 2 – The Ensemble of Sovetskaya Square in Yaroslavl

На территории исторического центра Ярославля как объекта ЮНЕСКО сохранилось 140 памятников архитектуры, представленных как отдельными достопримечательностями, так и архитектурными ансамблями2. Все они обладают высоким образовательным и воспитательным потенциалом для приобщения молодежи к культурно-историческому наследию малой Родины – Ярославля. И в связи с этим весьма актуальной представляется проблема повышения интереса молодежи к нему. Решение ее может быть связано с поиском и применением активных методов обучения, одним из которых может стать квест.

В переводе с английского («quest») это слово означает «поиск». Термин впервые стал употребляться еще в конце XX в. в сфере компьютерных игр, где управляемый субъектом герой взаимодействует по сюжету с другими персонажами и решает логические задачи.

Анализ исследований показывает, что определение квеста сегодня далеко не однозначно. Как образовательная технология он впервые был реализован в 1995 г. профессором Б. Доджем из университета Сан-Диего. Ученый занимался разработкой сайта, который и назвал квестом. Сайт содержал проблемное задание, для решения которого нужно было найти информацию в сети Интернет. Далее понятие было дополнено и детализировано Т. Марчем (March, 2003). По его мнению, квестом можно считать структуру на основе таких опор, как «временные рамки, призванные помочь учащимся действовать за пределом своих возможностей». При этом для мотивации к исследованию проблемы с неоднозначным решением используются ссылки на ресурсы Интернета.

В работе Г.А. Воробьева веб-квест рассматривается как образовательная технология, реализуемая как сайт в Интернете, веб-проект для выполнения учебных заданий (Воробьев, 2007). Как проблемное задание с элементами ролевой игры и опорой на информационные ресурсы Интернета определяет веб-квест А.В. Яковенко1. Общей чертой при всем многообразии подходов к пониманию веб-квестов является обращение участников к ресурсам Интернета для поиска информации по заданию.

Образовательные квесты состоят из вводной части, задания, этапа реализации (выполнения заданий) и подведения итогов. Введение предусматривает постановку цели и распределение ролей между участниками. Задание предполагает описание конечного результата квеста – решение загадки, разработка продукта или выполнение творческой работы. Основной этап – выполнение задания может сопровождаться методическими указаниями или информационной поддержкой. Оценивание и подведение итогов соответствуют поставленным задачам и выражаются в кратком анализе полученных навыков, приобретенном опыте.

Кроме веб-квестов есть и другие виды квест-технологии. Акцент в определении квеста делается исходя из сферы его применения. Так, например, возможности применения квестов в процессе обучения и воспитания студентов вузов рассматривают Ю.П. Дмитриева, О.А. Васина (Дмитриева, Васина, 2019), С.А. Осяк, С.С. Султанбекова, Т.В. Захарова, Е.Н. Яковлева, О.Б. Лобанова, Е.М. Плеханова (Образовательный квест – современная интерактивная технология …, 2015). Как экскурсионно-образовательную форму работы квест представляют Н.В. Байгулова, Ю.А. Рудницкий (Байгулова, Рудницкий, 2018), Н.Д. Алексеева, Е.В. Рябова (Алексеева, Рябова, 2015), Е.Г. Плытник (Плытник, 2017).

К.В. Чистяковой квест определяется как игра «с решением умственных задач для продвижения по сюжету» (Чистякова, 2013: 20). Такая трактовка квеста, вероятно, связана с тем, что первые квесты появились в виртуальной реальности. В реальной жизни квесты появились в начале XXI века и стали проводится в специально оборудованных местах (квест-комнатах), а также в музеях, библиотеках и просто на улицах города. Квесты могут быть интеллектуальноэкстремальными, например, квесты «Дозор», «Схватка». Они проводится ночью, игроки передвигаются на автомобилях (Плытник, 2017: 199).

Для типологизации квестов преимущественно используется такой критерий, как сюжет. Он позволяет разделить их на линейные, штурмовые, кольцевые. В первых сюжет представляет собой цепочку заданий. В штурмовых – участники получают описание того, что нужно сделать и перечень точек с подсказками, а маршруты для решения задач определяют самостоятельно. В кольцевых квестах задания выполняются так же, как и в линейных, но участники возвращаются в точку старта (Образовательный квест – современная интерактивная технология …, 2015).

В исследовании И.Н. Сокола приводится классификация квестов в зависимости от типа задач, таких как информационная, эвристическая, прикладная, эмоционально-эстетическая. По форме проведения образовательные квесты могут быть компьютерными играми, веб- и QR-квестами (с использованием QR-кодов), медиа-квестами (например, с использованием фотографий), «живыми» – на улице или в помещении, а также комбинированными (Сокол, 2014: 139).

С появлением и развитием креативного (творческого) туризма стали появляется новые формы экскурсионной деятельности. По мнению Е.В. Рябовой, Н.Д. Алексеевой, квест – это экскурсия без гида, в ходе которой участники самостоятельно исследуют историю города и решают увлекательные загадки (Алексеева, Рябова, 2015: 15). О.А. Егоренко и Е.Г. Веденеева рассматривают квест как элемент туристической программы, способствующей улучшению информационной составляющей экскурсии. При этом они выделяют развлекательные и образовательные туристические квесты и предлагают следующие критерии их типологизации (Егоренко, Веденеева, 2017: 95):

– степень реальности (реальные и виртуальные квесты);

– время проведения (дневные и ночные);

– продолжительность;

– уровень сложности;

-

– способ передвижения (пешеходные, автомобильные);

-

– возраст участников (подростковые, молодежные, универсальные).

Большинство достопримечательностей сосредоточены в городах, что становится условием для развития инновационных форм пешеходных экскурсий. По мнению Н.В. Байгуловой, Ю.А. Рудницкого, квест – это форма интерактивного знакомства туристов с городом (Байгулова, Рудницкий, 2018).

Несмотря на достаточно четкую дифференциацию по различным критериям, один и то же квест может быть одновременно классифицирован по нескольким показателям сразу. Квест-экскурсия, безусловно, относится к «живым» типам данного способа действия, поскольку проводится на улицах города. Вместе с тем при наполнении маршрута заданиями с применением QR-кодов или медиа-ресурсов (например, старинные фотографии архитектурных памятников) он может быть классифицирован как комбинированный квест.

Исходя из нашей основной задачи – приобщение молодежи к историко-культурному наследию Ярославля, под квестом мы понимаем интерактивную экскурсию с выполнением творческих заданий, направленных на исследование достопримечательностей и взаимодействия участников команды.

Квесты как разновидность креативного туризма появились в Ярославле сравнительно недавно, но сразу же оказались востребованы. Сегодня они включены как в коммерческие, так и в социально-ориентированные проекты. Это, например, квест-экскурсии Ярославского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». Они ориентированы на всех желающих старшеклассников и студентов и проводятся как единовременная акция один раз в год весной. Однако подобные мероприятия носят фрагментарный и поверхностный характер, что заставляет задуматься о более эффективных методиках приобщения молодежи к культурному наследию города, например, через деловую игру, включенную в учебный процесс, где центральным событием является квест-экскурсия в ярославскую зону ЮНЕСКО.

Результаты . На подготовительном этапе исследования был проведен опрос студентов первого курса Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) (148 человек), Ярославского торгово-экономического колледжа (49 человек) и старшеклассников МОУ «Средняя школа № 18» (27 человек). Всего выборку составили 224 человек – юноши и девушки в возрасте 16–18 лет. Опрос был направлен на выявление уровня краеведческой грамотности участников исследования. В рамках опроса респондентам было предложено назвать архитектурные памятники ярославской зоны ЮНЕСКО, объяснить роль градостроительной реформы Екатерины II в формировании современного облика исторического центра Ярославля и ответить на вопрос о важности историко-краеведческих знаний в контексте актуальности понимания их культурного значения в условиях вызовов современности.

Результаты опроса показали низкий уровень краеведческой грамотности молодёжи по истории родного края как уникальной территории и части России. Об архитектурных памятниках ярославской зоны ЮНЕСКО, а также о реформах Екатерины II – губернской и градостроительной, изменивших во второй половине XVIII в. жизнь провинциальных городов, знает не более 15 % студентов ЯГТУ, 7 % старшеклассников и 3 % студентов колледжа. Среди объектов зоны ЮНЕСКО были названы церковь Ильи Пророка, церковь Михаила Архангела, Знаменская башня. Никто из респондентов не указал объекты общественной или частной гражданской архитектуры, построенные в конце XVIII – начале XIX вв. Это здания присутственных мест, Дом призрения ближнего, усадьба Матвеевских и др. При ответе на вопрос, хотели бы они узнать больше о архитектурных памятниках Ярославля, большинство опрошенных ответили положительно. Так, среди студентов ЯГТУ – 65 %, среди обучающихся колледжа – 49 %, среди старшеклассников – 56 % респондентов понимают важность знания истории родного города и роли архитектурных памятников как объектов мирового культурного наследия и готовы к их изучению.

Следующей задачей исследования было выявление приоритетных для молодежи форм получения информации об объектах культурно-исторического наследия Ярославля. Для этого были проведены опросы и интервью. Студенты и старшеклассники должны были назвать самую интересную форму изучения архитектурных памятников культурного наследия Ярославля. Среди незначительной части ответов (7 % от общего числа опрошенных) были представлены такие варианты, как «лекции», «семинары», «экскурсии». Однако самой интересной формой повышения уровня краеведческой грамотности и приобщения учащейся молодежи к культурно-историческому наследию в Ярославле была названа квест-экскурсия. Так считают 93 % респондентов из 224 опрошенных. При ответе на вопрос «Что самое интересное в квест-экскурсии?» более половины (55 %) респондентов отметили возможность совместить изучение историко-архитектурных памятников через творческие задания и общение в команде. Этот выбор ответа можно объяснить психолого-возрастными особенностями учащейся молодежи. Студенты вузов и сузов, а также старшеклассники выделяются как отдельная возрастная категория – примерно 16–25 лет. По социально-психологическим характеристикам этот период можно определить как центральный в становлении личности, он считается оптимальным для самореализации индивида во всех сферах жизни – профессиональной, эмоциональной, личностной, социальной – и, безусловно, является одним из самых продуктивных в развитии творческого мышления.

Таким образом, в качестве соответствующего ответа на запрос о творческой самореализации молодежи в процессе приобщения к культурному наследию с успехом могут быть применены квест-экскурсии.

Квест «Ярославские маршруты» был разработан и апробирован в 2023 г. на базе кафедры гуманитарных наук Ярославского государственного технического университета. Основной задачей его было познакомить и приобщить студентов ярославских вузов, техникумов, колледжей и старшеклассников к истории и культуре Ярославля, используя потенциал достопримечательностей исторического центра города.

Основной этап исследования представляет собой разработку и апробацию комплекса мероприятий, способствующих повышению интереса молодежи к объектам культурного наследия. Это вводное занятие в формате деловой игры «В зоне ЮНЕСКО», серия квест-экскурсий в историческом центре Ярославля и итоговое занятие. Они были проведены для первокурсников ЯГТУ (216 человек), студентов Ярославского торгово-экономического колледжа (42 человека) и старшеклассников МОУ «Средняя школа № 18» (18 человек). Всего – 276 человек.

Алгоритм проведения квеста заключается в том, что команды студентов и старшеклассников, находясь в зоне ЮНЕСКО г. Ярославля, проходят равноценные кольцевые маршруты, знакомясь с различными архитектурными памятниками в рамках тематических категорий: «Легенда об основании Ярославля»; «Ярославские храмы XVII века»; «Архитектурные памятники эпохи классицизма»; «Малая архитектурная форма». Перемещаясь от одного объекта к другому, команды выполняют задания проблемного или поискового характера. В конце маршрута участники возвращаются к старту (памятный знак «Бронзовая карта Ярославля» на Советской площади), получают баллы по итогам выполненных заданий и призы. На начальном этапе в сентябре 2023 г. квест-экскурсии прошли первокурсники ЯГТУ. В обратной связи многие участники отметили, что плохо знают историю Ярославля, но задания квеста и совместная работа в команде помогли им запомнить многие интересные исторические факты. В октябре в квест-экскурсии приняли участие обучающиеся техникума и старшеклассники, а студенты ЯГТУ выполняли роль наблюдателей и экспертов. В этот раз в обратной связи они отметили, что готовились заранее, узнали больше новых исторических фактов и получили положительные эмоции от выполнения функций экспертов.

Одним из направлений исследования был анализ уровня удовлетворенности молодых людей по итогам участия в квесте. Всего в опросе приняли участие 276 человек. Из них положительную оценку («понравилось», «было интересно», «приду еще») такой форме работы дали 96 % респондентов, нейтральную («не знаю») – 4 %. При ответе на вопрос о приобретенных историкокраеведческих знаниях 82 % участников исследования отметили, что во время квеста познакомились с новыми для них достопримечательностями, архитектурными памятниками конца XVIII – начала XIX в.; 10 % молодых людей отметили, что узнали новые историко-краеведческие факты. Впервые были в зоне ЮНЕСКО г. Ярославля 3 % опрошенных, а лучше стали разбираться в особенностях архитектурных стилей 5 % участников квеста. Оценивая вид историко-архитектурных памятников, многие респонденты (73 %) отметили их красоту, высокий уровень эмоционального воздействия, а также появление ощущения чувства гордости за свою малую Родину. Таким образом, сделанный по итогам предварительного опроса вывод о приоритете квест-экскурсии как наиболее эффективной форме приобщения молодежи к культурно-историческому наследию подтвердился в результатах обработки материалов обратной связи.

Заключение . Обобщая итоги анализа исследовательской литературы, опросов и практики применения квеста, можно сделать следующие выводы. Местная история и культурное наследие необходимы для понимания закономерностей общего исторического процесса. С одной стороны, краеведческий материал конкретизирует прошлое страны в целом, с другой – создает основу для личностного, сопричастного отношения к Родине, для воспитания патриотизма. Богатое культурно-историческое наследие зоны ЮНЕСКО Ярославля создает условия для формирования у молодежи ценностно-ориентированного отношения к малой Родине.

Квест-экскурсия относится к интерактивным методам обучения, которые являются наиболее интересными и востребованными в молодежной среде. На основании анализа результатов по итогам квест-экскурсии «Ярославские маршруты» можно сказать, что данная методика позволяет приобщить молодежь к историко-культурному наследию г. Ярославля. Знакомство с архитектурными памятниками города в форме квеста формирует познавательный интерес к изучению истории и культуры родного города и страны через активное творчество его участников.

Список литературы Квест-экскурсия как форма приобщения учащейся молодежи к культурно-историческому наследию (на примере зоны ЮНЕСКО г. Ярославля)

- Алексеева Н.Д., Рябова Е.В. Квест-экскурсия как инновационная форма экскурсионной деятельности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 1 (20). С. 14–17.

- Алябьева Т.К. Культурно-историческое наследие в начале ХХI века // Обозреватель. 2015. № 4 (303). С. 115–123.

- Байгулова Н.В., Рудницкий Ю.А. Квест как современная интерактивная экскурсионно-образовательная форма знакомства с городом // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60-4. С. 12–18.

- Воробьев Г.А. Веб-квест в развитии социокультурной компетенции. Пятигорск, 2007. 168 с.

- Демушина О.Н. Факторы, влияющие на развитие интереса студентов к культурно-историческому наследию региона // Ценности и смыслы. 2019. № 4 (62). С. 121–135. https://doi.org/10.24411/2071-6427-2019-10083.

- Дмитриева Ю.П., Васина О.А. Квест как современная технология в образовании и воспитании // Университетские чтения – 2019. Пятигорск, 2019. С. 58–65.

- Егоренко О.А., Веденеева Е.Г. Квест как элемент культурного досуга // Российские регионы: взгляд в будущее. 2017. Т. 4, № 2. С. 92–105.

- Кулешова М.Е. Наследие и природно-культурный каркас территорий // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. Т. 9, № 1. С. 7–14.

- Тюкина Л.А., Личак Н.А., Историческая память как механизм регулирования воспоминаний общества // Карабихские научные чтения. Эпоха Н.А. Некрасова и Н.А. Некрасов в эпохах: XIX – XX – XXI вв. «Вечное», «забытое», «устаревшее» и «современное» в наследии поэта и культуре его времени. Ярославль, 2019. С. 104–109.

- Образовательный квест – современная интерактивная технология / С.А. Осяк [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 3–8.

- Плытник Е.Г. Методика создания и проведения музейного квеста: на примере квест-игры «По витебским замкам» // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E. Педагогические науки. 2017. № 7. С. 199–203.

- Румянцев М.В., Семенова Е.В., Семенов В.И. История Енисейского педагогического института как фактологическая основа изучения культурно-исторического наследия Енисейска // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6. С. 1–9.

- Сокол И.Н. Классификация квестов // Молодой ученый. 2014. № 6 (09). С. 138–140.

- Чистякова К.В. Причины популярности квестов как формы досуга современных россиян // Человек в мире культуры. 2013. № 2 (6). С. 20–22.

- Шапинская Е.Н. Роль культурного наследия в образовании и воспитании российской молодежи // Культура и образование. 2016. № 4. С. 53–61.

- Шиманская И.Ю. Сохранение и актуализация культурно-исторического наследия как основа развития российского общества // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2014. Т. 2, № 4 (127). С. 46–52.

- Blake J. On Defining the Cultural Heritage // International & Comparative Law Quarterly. 2000. № 49 (1). P. 61–85. https://doi.org/10.1017/s002058930006396x.

- March T. The Learning Power of Web-Quests // Educational Leadership. 2003. Vol. 61, iss. 4. Р. 42–47.