Кыргызская сабля из могильника у железнодорожной станции Минусинск

Автор: Худяков Ю.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье описана редкая железная сабля, обнаруженная в ходе раскопок могильника кыргызской культуры в окрестностях железнодорожной станции Минусинск в начале 1960-х гг. археологом Красноярского краеведческого музея Р.В. Николаевым. Изучение этого рубяще-колющего оружия позволило уточнить особенности конструкции клинка, рукояти, перекрестья и обоймы ножен. Проанализированы находки предметов вооружения из курганов кыргызской культуры из Минусинской котловины и Тувы. Выявлено, что оружие в большем количестве представлено в кыргызских погребениях Тувы, где разворачивались активные действия в ходе кыргызско-уйгурской войны IX в.

Культура енисейских кыргызов, сабля, клинок, перекрестье, курганы, обряд кремации, минусинск

Короткий адрес: https://sciup.org/14522124

IDR: 14522124 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Кыргызская сабля из могильника у железнодорожной станции Минусинск

Во время раскопок, проводившихся в окрестностях железнодорожной станции Минусинск археологической экспедицией Красноярского краеведческого музея в 1961–1962 гг., Р.В. Николаевым в кургане № 9 обнаружена хорошо сохранившаяся железная сабля. Исследователь подробно описал эту редкую для тех лет находку клинкового оружия. Согласно его описанию: «…большая часть клинка сабли прямая. Лишь конец близ острия имеет плавный изгиб, и в этом месте клинок обоюдоострый. Основание рукояти, выкованное из одной полосы с клинком, имеет форму сильно вытянутого треугольника с округлым отверстием у вершины. Основание согнуто кольцом, вероятно, под воздействием пламени. Перекрестье изготовлено отдельно от сабли. Оно имеет овальную прорезь и надето на основание. Очевидно, посредством прорези скреплялась нижняя часть деревянной обкладки рукояти сабли. Обкладка эта, по-видимому, сгорела. Перекрестье имеет форму сильно вытянутого ромба с округлыми углами. От границы клинка и рукояти лезвия идет декоративная железная обкладка с фигурными вырезами в виде полумесяцев. Под перекрестьем на саблю была надета железная обойма, несомкнутая, эллипсоидная в плане. Концы ее скреплены железным стержнем с вдетым в него свободно вращающимся кольцом. Обойма эта скрепляла верхнюю часть ножен. Каких-либо остатков от них не сохранилось» [Николаев, 1973, с. 199–201].

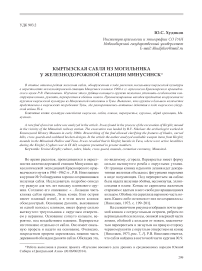

На схематичном рисунке изображен почти прямой клинок с остроугольным острием, ребром по вертикальной оси полосы, оковкой в верхней части лезвия, обоймой с кольцом от ножен, пластинчатым перекрестьем и загнутым на правую сторону череном рукояти с округлым отверстием на конце [Николаев, 1973, рис. 7, 1 ]. Р.В. Николаев отметил, что сабля найдена в восточной части кургана № 9.

Она помещалась наклонно в насыпи кургана и «была ориентирована по линии север-юг, острием в южную сторону». Верхняя часть рукояти «обнаружена при расчистке камней выкладки кургана» [Николаев, 1973, с. 200]. Однако на плане этого кургана сабля отмечена в западной части каменной выкладки, острием на юг. В восточной части кургана среди редких камней выкладки отмечена ямка с сожженным прахом погребенного [Николаев, 1973, рис. 7, 2 ]. Исследователь отметил, что сабля из кургана № 9 «находит близкие аналогии среди раннесредневековых сабель Восточной Европы, которые Н.Я. Мерперт датирует временем до X в. [Николаев, 1973, с. 205; Мерперт, 1955, с. 134, 162; рис. 1, 1 ; 2, 1 ].

Предпринятый Р.В. Николаевым опыт анализа находки минусинской сабли был принят другими

Рис. 1. Изображение сабли из кургана № 9 могильника у железнодорожной станции Минусинск.

1 – сабля; 2 – рукоять; 3 – острие клинка.

исследователями культуры енисейских кыргызов, в т.ч. автором этих строк [Худяков, 1980, с. 44; табл. VIII, 3 ; Кызласов, 1981, с. 56; рис. 33, 87]. Во время посещения Красноярского краевого краеведческого музея в 2014 г. мне удалось осмотреть и заново зарисовать эту интересную находку (№ ККМ 3317-26), что позволило вновь вернуться к ее изучению.

Сабля имеет длинный однолезвийный, трехгранный в сечении, слабоизогнутый клинок с обоюдоострым острием (елманью) и загнутым череном. Черен рукояти и клинок, что довольно необычно, выкованы из одной трехгранной в сечении полосы. Только в самой верхней части черен заужен и свернут в кольцо. В верхнем конце черена продета заклепка со сферической шляпкой. Можно предположить, что первоначально, мастер-оружейник предполагал изготовить сабельный клинок большей длины, а когда потребовалось его уменьшить, не стал сужать полосу по всей длине. Длина клинка с изогнутым череном рукояти составляет 78,5 см, длина двулезвийного острия – 23 см, ширина клинка близ острия – 2,5 см. Под верхним загнутым концом на черен надето перекрестье «ладьевидной формы» в виде уплощенного ромба с расширением в средней части и сужением к приостренным окончаниям. На спинке клинка, с противоположной стороны от лезвия, сохранилась оковка с «фигурными вырезами в виде полумесяцев», направленная приостренной частью в сторону черена. Вероятно, она расположена не там, где нужно, в результате превратностей хранения. На рисунке в статье Р.В. Николаева оковка изображена на лезвии, где и должны быть [1973, рис. 7, 1 ]. На клинке выше оковки есть пластинчатая обойма ножен, скрепленная заклепкой с округлой петлей, в которую продето кольцо для крепления к портупейному ремню. Судя по расположению этого кольца, саблю носили в наклонном положении, в ножнах лезвием вверх (рис. 1, 2).

Предложенное описание клинка позволяет уточнить хронологию бытования сабель с елма-

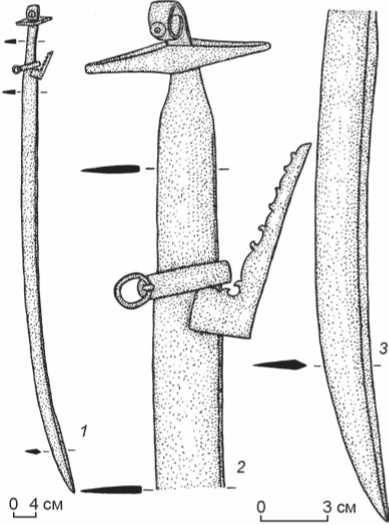

Рис. 2. Фото сабли.

нью, оковкой в верхней части лезвия и ладьевидным перекрестьем. Сабля обнаружена в кургане № 9 могильника у железнодорожной станции Минусинск, в котором находилось захоронение по обряду кремации в неглубокой ямке, в составе крупного могильника из 60 курганов. Это характерно для памятников культуры енисейских кыр-гызов IX–X вв., т.е. эпохи Кыргызского Велико-державия. Судя по всему, подобное оформление клинка и ножен появилось у кыргызских воинов уже в тогда [Николаев, 1973, с. 198]. Сложно объяснить, почему в этом погребении не было другого сопроводительного инвентаря, в т.ч. вооружения. Вполне возможно, что клинковое оружие, высоко ценившееся кыргызскими воинами в период многолетней войны с уйгурами в IX в., помещали в могилу только тех воинов, у которых не было прямых наследников мужского пола.

В могильнике у железнодорожной станции Минусинск сопроводительный инвентарь, помимо кургана № 9, найден еще в трех захоронениях (всего 60). В кургане № 36 обнаружен железный черешковый «вогнуто-обушковый» кинжал с трехгранным в сечении клинком, изогнутым в сторону спинки при подходе к острию [Николаев, 1973, с. 199; рис. 5, 3 ]. В курганах № 21 и 24 найдено 4 железных черешковых трехлопастных наконечника стрел вытянуто-пятиугольной формы, с шипами и вогнутыми плечиками. Для этих стрел характерно необычное оформление отверстий в лопастях. Только на двух лопастях из трех в нижней части, при подходе к плечикам, имелись округлые отверстия. Третья лопасть была сплошная, без отверстия [Николаев, 1973, с. 199]. Правда, на рисунке воспроизведены только два таких наконечника. У третьего наконечника стрелы лопасть частично обломана, но на ней показана округлая выемка, которая может быть не полностью сохранившимся отверстием. У четвертого наконечника одна лопасть обломана полностью, а другая – частично, поэтому судить о ней как о «сплошной» невозможно [Николаев, 1973, рис. 6, 2–5 ]. Не вполне ясно, с чем связано изготовление стрел, одна из лопастей которых отличается от двух других. Возможно, эти стрелы оформлены не полностью и предназначались именно для совершения захоронения. Судя по небольшому количеству оружия в могилах, очевидно, среди кыргызов, которым принадлежало кладбище в окрестностях станции Минусинск, воинов было немного.

Для сравнения можно привести данные о находках оружия в кыргызских курганах IX–X вв. могильника Тора-Тал-Арты в Туве, где в 820–

840-х гг. разворачивались основные военные действия между кыргызами и уйгурами. В составе этого могильника 12 кыргызских курганов с захоронениями по обряду кремации. Из них оружие обнаружено в 5 курганах, в одном из которых, вероятно, захоронены 3 воина. Однако только в двух курганах найдены палаши, копье, панцирные пластины и наконечники стрел, а еще в трех обнаружены только костяные накладки, костяные свистунки и одна стрела [Нечаева, 1966, с. 109– 137]. Судя по этим находкам, среди кыргызских воинов, воевавших против уйгуров на территории Тувы, выделялись панцирные всадники- батыры в ламеллярных доспехах, с луками, палашами и копьями, а также легковооруженные лучники с луками и стрелами. Почти в половине кыргызских погребений никакого оружия не было. Одно из этих захоронений по обряду кремации могло принадлежать женщине, т.к. здесь найден фрагмент зеркала [Нечаева, 1966, с. 122–126].

Отмеченные различия в отношении оружия в качестве сопроводительного инвентаря в составе предметных комплексов кыргызских захоронений на территории Минусинской котловины и Тувы в IX–X вв. объяснимы. Они вполне соответствуют историческим событиям, в которых принимали участие енисейские кыргызы в рассматриваемый исторический период. Участие в войне с уйгурами требовало от кыргызских правителей размещения основных воинских сил на территории, непосредственно прилегающей к театру военных действий, т.е. в Туве. Минусинская котловина в это время оставалась в глубоком тылу. Большинство кыргы-зов, остававшихся во время военных действий с уйгурами в Минусинской котловине, не являлись воинами, поэтому их хоронили без оружия.

Список литературы Кыргызская сабля из могильника у железнодорожной станции Минусинск

- Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура древних хакасов (IX-X вв.)//Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. -М.: Наука, 1981. -С. 54-59.

- Мерперт Н.Я. Из истории оружия племен Восточной Европы в раннем средневековье//СА. -1955. -Т. XXIII. -C. 131-168.

- Нечаева Л.Г. Погребения с трупосожжением могильника Тора-Тал-Арты//Тр. Тув. комплекс. археол.-этнограф. экспедиции. -М.; Л.: Наука, 1966. -Т. II. -С. 108-142.

- Николаев Р.В. Средневековые курганы близ железнодорожной станции Минусинск//СА. -1973. -№ 2. -С. 198-205.

- Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. -Новосибирск: Наука, 1980. -176 с.