Лабораторно-практическое пособие как средство реализации практико-ориентированного подхода в преподавании физики в вузе

Автор: Кондаков Сергей Александрович

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные технологии в вузе

Статья в выпуске: 1 (55) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема реализации содержания физического образования, которая связана с тем, что формируемые знания остаются невостребованными, абсолютно оторванными от потребности применять их в реальной действительности. Раскрывается сущность введения в учебный процесс изучения физики лабораторно-практических пособий. Описывается практический опыт внедрения в учебный такого пособия. Делается вывод о том, что лабораторно-практическое пособие способствует реализации в учебном процессе принципа практико-ориентированности, росту показателей успеваемости и формированию общепрофессиональных компетенций личности обучающихся.

Практико-ориентированная подготовка, компетенция, физика, лабораторно-физический пособие

Короткий адрес: https://sciup.org/142234366

IDR: 142234366 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Лабораторно-практическое пособие как средство реализации практико-ориентированного подхода в преподавании физики в вузе

Лабораторно-практическое пособие как средство реализации практико-ориентированного подхода в преподавании физики в вузе

С.А. Кондаков

Современное профессиональное образование должно обеспечивать перспективные потребности развития экономики. Одной из основополагающих ролей для его развития отводится практико-ориентированной деятельности в процессе формирования общепрофессиональных компетенций в высшем профессиональном образовании. Новые стандарты ФГОС высшего образования включают в себя требования как к уровню знаний, так и к уровню воспитанности, развития личности, а также к условиям образования. Кроме того, согласно Федеральному закону от 02.02.2019 № 273-ФЗ, «практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы» [6].

Однако при реализации содержания дисциплин естественнонаучного цикла, в частности физики, возникают определенные трудности, связанные с необходимостью соотношения его фундаментальности, формированием общепрофессиональных компетенций и реализацией принципа практико-ориен-тированности [2; 4].

В исследованиях и реализации практико-ориентированного образования выделяют несколько направлений: формирование у обучающихся опыта профессиональной деятельности путем погружения в профессиональную среду в ходе производственных практик; формирование у студентов знаний, умений и опыта в процессе реализации технологий и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности; включение в содержание учебных дисциплин контекстной информации [1;8].

Под практико-ориентированным подходом мы понимаем реализацию прикладного содержания учебных дисциплин посредством совокупности приемов, способов, методов, форм обучения студентов, направленных на формирование практических умений и опыта профессиональной деятельности [3; 5].

Отметим, что одной из главных проблем, требующих пристального внимания в последние годы при преподавании физики, как в общем, так и в высшем профессиональном образовании, является острая нехватка специального оборудования, необходимого для проведения современного лабораторного эксперимента. В связи с этим в целях организации практико-ориентированного обучения, в основном, используют метод моделирования, метод проектов, учебноисследовательскую деятельность, проблемное обучение [7; 9]. Помимо этого, обязательным требованием для практико-ориентированного обучения является применение реальных практических физических задач и учебного физического эксперимента.

Реализация учебного процесса по физике в рамках ныне действующего образовательного стандарта показала, что совокупность компетенций, необходимых для освоения специалистом, приводит к значительному увеличению роли физического эксперимента, задачами которого можно обозначить:

-

- формирование способности к самоорганизации и самообразованию;

-

- формирование способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и способности проводить и оценивать результаты измерений;

-

- формирование готовности изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований и готовности к обработке результатов экспериментальных исследований.

Решению этих задач способствует физический эксперимент (демонстра- ционный, фронтальный, лабораторный, экспериментальные задачи), который формирует экспериментальные умения и навыки, способствует развитию интереса к профессиональной деятельности.

В условиях существенного сокращения аудиторной нагрузки по физике учебный процесс по формированию компетенций требует активного применения новых технологий в обучении. В связи с этим возникает и необходимость пересмотра подхода к проведению лабораторных работ в рамках физического лабораторно-практического пособия.

Рассмотрим структуру разработанного и внедряемого нами пособия. Он представляет собой учебно-методическое пособие по разделам: «Кинематика», «Динамика», «Неинерционные системы отсчета», «Законы сохранения», «Колебания и волны», «Статистическая механика», «Электрические явления», «Электростатика», «Электрический ток», «Магнитные явления», «Электромагнитная индукция», «Уравнения электромагнитного поля», «Электромагнитные волны». По каждой теме разработаны задания для практических занятий и/или лабораторных работ. Специфика темы занятия и реализация принципа практико-ориентированности определяют соответствующие методы, что отражает табл. 1.

Таблица 1 – Методы проведения лабораторных / практических занятий

|

№ за нятия |

Тема |

Методы проведения |

|

1 |

Определение свободного падения тела |

Наблюдение, эксперимент в парах или подгруппах, демонстрационный эксперимент |

|

2 |

Решение ситуационных задач на определение скорости тела, брошенного под углом к горизонту |

Решение познавательно-практических задач, индивидуальные задания |

|

3 |

Сравнительный анализ равномерного и равнопеременного движения |

Решение кейс-задач, групповая дискуссия |

|

4 |

Применение закона всемирного тяготения |

Решение ситуационных задач, групповая дискуссия |

|

5 |

Использование закона классической динамики |

Решение ситуационных задач, индивидуальные занятия, решение познавательно-практических задач |

|

6 |

Разработка возможной системы действий и конструкции для определения кинематических величин |

Индивидуальные и групповые задания, демонстрационный эксперимент |

|

7 |

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействии |

Наблюдение, демонстрационный эксперимент |

|

8 |

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела |

Индивидуальные и групповые задания |

|

9 |

Применение законов сохранения энергии |

Решение познавательно-практических задач, творческие работы |

|

10 |

Определение скорости движения молекул и их измерение |

Решение ситуационных и познавательно-практических задач |

|

11 |

Уравнение теплового баланса |

Решение ситуационных и познавательно-практических задач |

|

12 |

Определение влажности воздуха |

Индивидуальные занятия, демонстрационный эксперимент |

Лабораторно-практическое пособие как средство реализации практико-ориентированного подхода в преподавании физики в вузе

|

№ за нятия |

Тема |

Методы проведения |

|

13 |

Определение свойств жидкости |

Индивидуальные занятия, демонстрационный эксперимент |

|

14 |

Определение свойств твердых тел |

Индивидуальные занятия, демонстрационный эксперимент |

|

15 |

Применение Закона Кулона |

Групповая дискуссия |

|

16 |

Электроемкость. Конденсаторы |

Эксперимент в парах или подгруппах |

|

17 |

Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Закон Ома для полной цепи |

Наблюдение, демонстрационный эксперимент |

|

18 |

Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность электрического тока |

Индивидуальные занятия, демонстрационный эксперимент |

|

19 |

Действие магнитного поля на движущийся заряд |

Индивидуальные занятия, демонстрационный эксперимент |

|

20 |

Определение электромагнитной индукции |

Эксперимент в парах или подгруппах |

|

21 |

Механические колебания |

Демонстрационный эксперимент |

С.А. Кондаков

В качестве конкретной демонстрации реализации принципа практико-ориен-тированности представим фрагмент лабораторного занятия по теме «Определение свободного падения тела»

План практического учебного занятия:

-

1) вспомнить необходимые теоретические знания по данной теме лабораторной работы;

-

2) провести необходимые лабораторно-практические эксперименты, и записать полученные результаты в таблицу измерений;

-

3) ответить на поставленные вопросы и сделать вывод

Лабораторное оборудование:

– установка Атвуда;

– электромагнит.

Описание устройства и действия прибора

Для выполнения работы используется установка Атвуда

Стальной шарик 1 удерживается намагниченной стальной иглой (или сердечником) 2 электромагнита J, когда по обмоткам электромагнита идет ток. При выключении тока намагниченность иглы (сердечника) исчезает и шарик падает. Одновременно автоматически включается электрический секундомер, ведущий отсчет времени падения шари- ка. При ударе шарика о приемный столик (рычаг датчика НЗ) (см. рис. 2.1 и 2.2, а также рис. 2.4, а, б) цепь секундомера размыкается и отсчет времени прекращается.

Ускорение свободного падения шарика определяется из формулы л = ^

по результатам прямых измерений высоты h и времени t падения шарика.

Высота h измеряется с помощью сантиметровых шкал, имеющихся на установках, время t — электрическим или электромеханическим секундомером с ценой деления 0,01 с.

Ход работы:

Задания для лабораторного занятия:

1. Перечертите в тетрадь данную ниже таблицу 1

2. Установите приемный столик на установке Атвуда на таком расстоянии от нулевой отметки шкалы, чтобы относительная погрешность измерения этого расстояния была наименьшей. Измерьте время, затрачиваемое шариком на прохождение этого расстояния. Определите приближенное значение ускорения свободного падения.3. Сделайте необходимые измерения и вычисления. Результаты занесите в таблицу 1.

4. Повторите эксперимент несколько раз. Данные занесите в таблицу

5. Определите среднее значение ускорения свободного падения в работе.

6. Определите отклонение полученного вами значения g от действи-

- тельного значения, равного 9,8 м/с (т. е. найдите разность между ними). Вычислите, какую часть (в процентах) составляет эта разность от действительного значения g.

7. Запишите ответ. Сравните полученный результат с табличным, сделайте вывод.

|

№ п/п |

Время движения t, с |

Путь s, м |

Ускорение свободного падения g = 2s/t2, м/с2 |

|

1 2 3 |

Отметим, что методика проведение данного занятия по представленному плану может варьироваться в зависимости от уровня подготовки группы, степени самостоятельности обучающихся и т.п., что отражает табл .2.

Таблица 2 – Вариативный алгоритм проведения лабораторного занятия по теме «Определение свободного падения тела»

|

Содержание занятия |

Применяемые методы |

Образцы формулировки заданий |

|

Актуализация теоретических знаний по теме |

Индивидуальные и групповые задания |

Опишите порядок проведения … |

|

Описание устройства и действия прибора Атвуда |

Работа с первоисточниками |

Опишите устройство и действия прибора...; Продемонстрируйте действия прибора… |

|

Проведение лабораторнопрактического эксперимента |

Демонстрационный эксперимент |

По результатам демонстрации опята заполните таблицу…, рассчитайте…, составьте схему… |

|

Формулировка выводов по результатам практического занятия |

Групповая дискуссия |

Сформулируйте выводы… |

В целом, на наш взгляд, применение лабораторно-практического пособия в условиях практико-ориентированного обучения способствует организации самостоятельной исследовательской деятельности студентов (например, в процессе приобретения знаний, связанных с прикладным содержанием физики); применению обучающимися приобретенных знаний для решения познавательных и практических задач в области учебной и профессиональной деятельности; развитию готовности и способности выявлять проблемы в области профессиональной деятельности, а в итоге влияет на каче- ство результатов учебной деятельности [6]. Сама же реализация принципа прак-тико - ориентир ованности о беспечивает-ся за счет ряда следующих условий:

-

- прикладного характера содержания тем;

-

- содержание тем, включающего оценку явлений и событий;

-

- анализа различных физических концепций; различных толкований причин и следствий, иных противоречивых сведений или позиций, допускающих различное толкование;

-

- учебного (теоретического или практического) материала, имею-

Лабораторно-практическое пособие как средство реализации практико-ориентированного подхода в преподавании физики в вузе

щего существенное значение для местного сообщества и связанного с широко обсуждаемыми в обществе вопросами (экологическими, экономическими и т.п.);

-

- содержания учебного материала, работа с которым осуществляется за пределами учебного заведения (например, на базе предприятий);

-

- содержания образовательной программы, связанного с формированием компетенций.

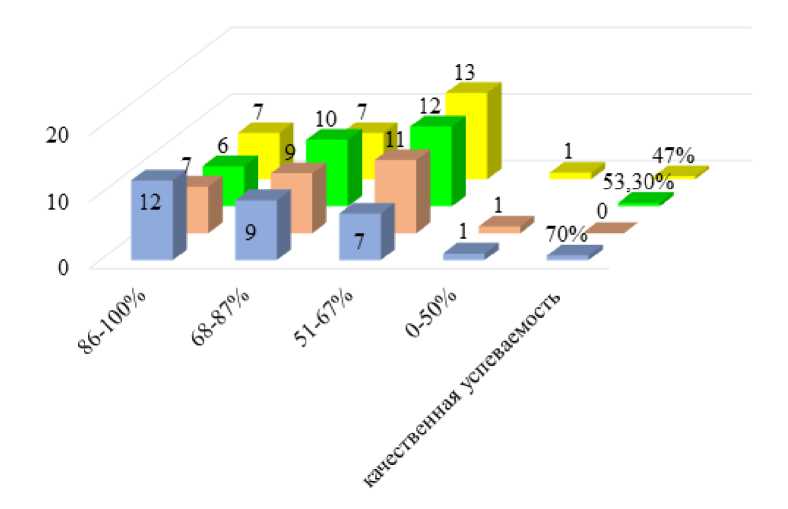

В целях исследования степени влияния лабораторно-практического пособия на качество результатов учебной деятельности по физике нами в 2020-2021 уч. году был проведен педагогический эксперимент.

Базу исследования составили обучающиеся I курса направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в количестве 115 человек.

На начальном этапе для определения уровня сформированности существующих знаний по физике во всех группах был проведен срез знаний, форма проведения которого состояла из теста (30 общих вопросов и мини-задач). Градация знаний определялась следующим образом.

Таблица 3 – Критерии оценивания сформированности понятий

|

критерии оценивания |

правильно дан ответ на вопрос |

|

86-100% |

21 вопрос и выше |

|

68-85% |

17-20 вопросов |

|

51-67% |

13-19 вопросов |

|

0-50% |

менее 12 вопросов |

50,00%

Естественная успеваемость50% 46,4 | 46%

|

0-50% 5 4 2 3 |

|||

|

51-67% ю 11 |

12 |

1- |

1 |

|

68-87% И 10 |

10 |

8 |

|

|

86-100% 4 3 4 5 |

|||

0 10 20 30 40 50 60

|

86-100% |

68-87% |

51-67% |

0-50% |

качественная успеваемость |

|

|

пи-123 |

4 |

И |

10 |

5 |

50% |

|

пи-124 |

3 |

10 |

И |

4 |

46,4 |

|

■пи-125 |

4 |

10 |

12 |

2 |

50,00% |

|

пи-126 |

5 |

8 |

13 |

3 |

46% |

Рис. 1. Результаты проведенного среза знаний на констатирующем этапе эксперимента

С.А. Кондаков

Таким образом, можно сделать вывод о том, что первичный уровень сформированных ранее (до изучения дисциплины) знаний по физике во всех группах примерно одинаков.

На втором этапе (сентябрь 2020 г. – июнь 2021 г.) в группе ПИ-123 изучаемый теоретико-практический материал нами был заменен содержанием лабораторнопрактического пособия в большинстве учебных занятий (78 часов) по физике. В группах ПИ-124, ПИ-125, ПИ-126 использовалась традиционная подача материала.

■ пи-123 । пи-124 "пи-125 пи-126

Рис. 2. Результаты проведенного среза знаний на формирующем этапе эксперимента

На основе результатов формирующего этапа эксперимента можно сделать вывод о том, что в группе ПИ-123, где фактически изучение учебного материала по физике проходило только с использованием лабораторно-практического пособия, качественная успеваемость составляет в среднем на 20% выше по сравнению с группами этого же курса.

Таким образом, итоги проведенного исследования позволяют нам утверждать, что разработанное и внедренное нами лабораторно практическое пособие способствует реализации в учебном процессе принципа практико-ориентирован-ности, росту показателей успеваемости и формированию общепрофессиональных компетенций личности обучающихся.

Список литературы Лабораторно-практическое пособие как средство реализации практико-ориентированного подхода в преподавании физики в вузе

- Ветров Ю.П., Клушина Н.П. Практико-ориентированный подход // Высшее образование в России. - 2002. - № 6. С. 43-46.

- Карпик А. П. Современные концептуальные подходы к качеству образования // Актуальные вопросы образования. Современные тенденции повышения качества непрерывного образования. Междунар. науч.-метод. конф.: сб. материалов в 3 ч. (Новосибирск, 1-5 февраля 2016 г.). - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. Ч. 1. - С. 3-4.

- Клеветова Т.В., Комиссарова С.А. Имитационно-моделирующие технологии в условиях реализации практико-ориентированной подготовки магистров направления "Педагогическое образование" // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Педагогические науки. - 2016. - № 4(108). С. 50-54.

- Куповых Г.В., Донскова Е.В., Полях Н.Ф. Особенности методики изучения гидромеханики в высшей школе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2020. - № 5 (148). С. 54-58.

- Лазарев Г.И. Ориентированное на практику обучение - ответ на требования внешней среды // Высшее образование в России. - 2012. - № 4. С. 3-12.

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. от 31.07.2020: принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.

- Пахтусова Н.А., Самсонова И.Г., Подмарева А.В. Интеграция практико-ориентированного и теоретического подходов как необходимое условие подготовки современных кадров в профессионально-педагогическом образовании // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2021. - Т. 13. - № 4(54). С. 33-41.

- Просалова В.С. Концепция внедрения практико-ориентированного подхода [Электронный ресурс] // Науковедение. - 2013. - № 3(16). - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiyavnedreniya-praktikoorientirovannogo-podhoda.

- Селиверстов С.А. Деятельностный подход как практико-ориентированная основа формирования профессиональных качеств курсантов-штурманов // Современная высшая школа:инновационныйаспект. - 2021. - Т. 13. - № 3(53). С. 126-136.

- Щепетинщикова Н.Н. Практико-ориентированные учебные пособия как средство формирования компетентности специалиста // Наука и образование: Материалы III Международной научно-практической конференции (31 марта 2015 г.). - М.: Издательство "Перо", 2015. С. 83-86.