«Лагерный контингент пониженной трудоспособности»: Волжский ИТЛ в годы войны

Автор: Ильяшенко Владимир Александрович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономические реформы в России

Статья в выпуске: 1 (20), 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается начальный этап производственной деятельности Главгидростроя, вопросы организации труда заключенных на примере строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов, которое осуществлялось силами заключенных Волжского ИТЛ. Рассматриваются также вопросы численности заключенных лагеря, их заболеваемости и смертности, трудового использования, условий жизни и работы.

Главгидростой, строительство, лагерь, рабочая сила, репрессии

Короткий адрес: https://sciup.org/14723661

IDR: 14723661 | УДК: 94(470)”1941/1945”:331.101.68

Текст научной статьи «Лагерный контингент пониженной трудоспособности»: Волжский ИТЛ в годы войны

На рубеже 1930–1940-х гг. разросшаяся сеть исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) стала требовать более эффективной системы управления, чем достигалась ранее, когда управление обеспечивалось аппаратом одного главка НКВД – ГУЛАГа. Для достижения этой цели в течение нескольких месяцев 1940 г. были созданы несколько новых производственных главков, в том числе Главгидрострой (сентябрь 1940 г.), который занимался реализацией многочисленных проектов, связанных со строительством гидротехнических объектов. В начале его существования в структуре Главгидростроя было создано строительное управление Волгострой, которое занималось строительством гидроузлов на Верхней Волге.

В данной статье мы даем краткую характеристику начального этапа производственной деятельности Главгидростроя, рассматриваем вопросы организации труда заключенных на примере одного из объектов этого главка – строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов, которое осуществлялось силами заключенных Волжского ИТЛ («лагерного контингента пониженной трудоспособности») [11]. (В годы войны (1942–1944 гг.) на базе Волжского ИТЛ функционировал Рыбинский лагерь для размещения «лагерного контингента пониженной трудоспособности».) Рассматриваются также вопросы численности заключенных лагеря, их заболеваемости и смертности, трудового использования, условий жизни и работы.

Главгидрострой

В самом начале своего существования Главгидрострой имел под своим руководством несколько крупных строительств

-

1. Соликамстрой – строительство было начато в 1937 г., и в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1780-741с от 24 сентября 1940 г. законсервировано. К моменту прекращения строительства были только начаты подготовительные работы.

Строительство Куйбышевского гидроузла также было начато в 1937 г. и по тому же постановлению СНК СССР было остановлено и законсервировано. К сентябрю 1940 г. по этому строительству было сделано довольно много. В Госплан был передан технический проект, были построены лагеря для заключенных, городки для вольнонаемного состава, начато строительство механического завода, построены подъездные железнодорожные пути, дороги. Кроме этих работ, заключенные начали работы по котловану для бетонной плотины.

Тем же постановлением были начаты работы по целому ряду объектов: Выте-горское строительство, в которое входили Волго-Балтийская и Северо-Двинская водные системы, Череповецкий гидроузел, Опокский гидроузел на р. Сухоне и гидроузел при плотине Знаменитая.

Кроме них, в 1940 г. была начата постройка двух гидроэлектростанций на Беломорско-Балтийском канале – Матко- нежской и Ондской – и алюминиевого комбината рядом с Матконежской станцией.

Прямо перед войной в январе 1941 г. начали строительство сразу четырех гидро электростанций: Ковровской, Владимирской, Буйской и Костромской. Немногим позже, 10 апреля, было начато строительство Велико-Окской гидроэлектростанции на Оке.

Все строительства гидротехнических объектов, начатые в 1940 и 1941 гг., не были закончены. В связи с начавшейся войной работы были остановлены, а заключенные, обеспечивавшие эти стройки рабочей силой, были переброшены на другие объекты.

Волгострой

Специальное управление Волгострой, подчиненное Главгидрострою в 1940 г., было организовано согласно постановлению СНК СССР № 2074 от 14 сентября 1935 г. для обеспечения работ по созданию гидроузлов на Волге. Первыми крупными объектами новосозданного Волгостроя были Угличская и Рыбинская электростанции планируемой суммарной мощностью 440 тыс. кВт. Около г. Углича на Волге пла нировалось построить земляную и железобетонную плотины, гидроэлектростанцию с повысительной подстанцией, однокамерный шлюз с подводящим и отводящим каналом, один временный шлюз. Постройкой этих плотин создавалось Угличское водохранилище общей емкостью 1,23 млрд м3. Созданием водохранилища планировалось обеспечить работу Угличской ГЭС. Лагерь, созданный осенью 1935 г. и подчиненный управлению, уже в начале 1936 г. насчитывал около 19 000 заключенных, а максимальная численность его населения составляла более 96 000 чел. в 1941 г.

Крупные промышленные объекты в составе главков НКВД обычно представляли собой смешанную административную структуру. Так, существовали строительное управление Волгострой и Волжский лагерь, которые имели одного начальника, и в отчетах управления о деятельности лагеря докладывается так же, как и о других подразделениях.

Волжский ИТЛ

Лагерь и его производственные объекты

Несмотря на то что начатые в 1935 г. работы по строительству гидроузлов на Волге планировалось закончить к навигации 1939 г., сроки выдержаны не были, строительство задерживалось, пересматривались планы, финансирование. Первым этапом в системе «Большой Волги» был канал «Москва – Волга», после него, к концу 1935 г., начались работы по строительству Рыбинского и Угличского гидроузлов. Так как строительство было одним из ведущих и крупнейших, на него в первую очередь выделялись деньги, материальные и людские ресурсы. Однако этих ресурсов хватило только до 1941 г.

В декабре 1940 г. был введен в эксплуатацию первый агрегат Угличской ГЭС, в марте 1941 г. – второй; в ноябре 1941 г. – первый агрегат Рыбинской ГЭС, в январе 1942 г. – второй [1]. За время строительства этих станций общей мощностью 220 тыс. кВт (в 1936–1941 гг.) в Волжском лагере было занято на работах от 30 000 до почти 100 000 заключенных. Согласно отчетности санитарного отдела, за это время умерли 8437 чел. [4. Оп. 1. Д. 2784. Л. 7–10]. Десятки тысяч человек, вполне здоровые первоначально, «переработанные» лагерной машиной, превращались в инвалидов и слабосильных. В феврале 1942 г. на базе нескольких лаготделений Волжского лагеря был создан Рыбинский лагерь для размещения «лагерных контингентов пониженной трудоспособности», больных и инвалидов. Комплектование лагеря согласно приказу НКВД производилось за счет инвалидов, ослабленных и т. п. из различных лагерей, в первую очередь из тех, которые были расположены в прифронтовой полосе и были заняты на работах Главоборонстроя и различных стройках НКВД.

В 1944 г. Рыбинский лагерь вновь был передан в состав Волголага по приказу НКВД СССР № 85 от 26 февраля 1944 г. Об этой передаче 25 апреля был составлен акт, в котором подробно рассматриваются все стороны жизни лагеря. Фактически лагерь передавался по состоянию на первое марта 1944 г. [5. Оп. 1. Д. 72. Л. 1–23]

Так как основные работы по строительству электростанций были завершены и во время войны производился только монтаж агрегатов, основной задачей Рыбинского лагеря перестало быть обеспечение рабочей силой строительства гидроузлов. Изменился производственный профиль лагеря, и рабочая сила была направлена в основном на лесозаготовки (по плану Волгостроя на 1942 г.), заготовку и поставку для НКВД в Москве дров и деловой древесины. На этих работах и работах по обслуживанию Вол-гостроя (монтаж гидроагрегатов на ГЭС) использовались более 70 % заключенных. Кроме того, в задачу лагеря входило обеспечение рабочей силой Угличского завода, работ Наркомречфлота и Наркомата электростанций, производство спецукупор-ки (деревянной упаковки для боеприпасов и другой продукции военного назначения. В годы войны было в основном делом ИТЛ-ИТК. – В. И. ) и корпусов для 120-мм мин, деревообработка и металлообработка, швейное, пенько-джутовое, обувное, кожевенное производство; сельское хозяйство, рыболовство.

Рыбинский ИТЛ просуществовал недолго. Согласно приказу № 85 НКВД от 26 февраля 1944 г. был организован ИТЛ Волго-строя (Волголаг), который вошел в состав Главного управления лагерей промышленного строительства (Главпромстроя). Он был создан на основе объединения Рыбинского лагеря и Управления строительства гидротехнических узлов на р. Волге (Волгострой).

Несмотря на изменения подчинения и названия, основной профиль деятельности лагеря остался практически прежним. Как и до реструктуризации, основная часть заключенных была занята на дереводобывающей и деревообрабатывающей работе. Кроме заготовки деловой древесины и дров, рабочая сила лагеря направлялась также и на обслуживание работ управления Волгостроя, проводилось строительство

3-го гидроагрегата Рыбинской ГЭС [15]. В лагере производилась и оборонная продукция – заключенные производили корпуса для 120-мм мин, спецукупорку [14]. В отличие от Рыбинского ИТЛ начальство в лагере не менялось, и за два года существования лагеря им управлял только генерал-майор инженерной службы В. Д. Журин.

В конце апреля 1946 г. ИТЛ Волгостроя был выделен из управления Волгостроя в самостоятельный лагерь, который был подчинен ГУЛАГу. Сменилось и его название – лагерь стал снова называться Волжским ИТЛ.

Рабочая сила лагеря по-прежнему использовалась и на обслуживании работ Волгостроя, хотя постановлением Совета министров 8 августа 1946 г. строительное управление Волгострой было передано Министерству электростанций [13]. Работы на Рыбинской ГЭС продолжались до 1950 г., пока в конце года не был сдан последний агрегат. Заключенные лагеря использовались и на контрагентских работах – на Рыбинском механическом заводе № 1. В частности, именно на этом заводе был изготовлен стальной каркас для высотного здания МВД на Котельнической набережной в Москве. Также лагерь занимался лесозаготовками, добычей камня, швейным производством в собственном цеху, выпускались различные изделия ширпотреба. Начальником лагеря до сентября 1950 г. был полковник Г. Н. Копаев. После него до конца существования лагеря его возглавлял генерал-майор А. П. Медведев. Практически сразу после смерти Сталина лагерь (как и все ИЛ системы МВД) был передан в ведение Министерства юстиции и 29 апреля 1953 г. согласно приказу министра [5] лагерь был расформирован, а все лагерные подразделения переданы в состав УИТЛК УМВД по Ярославской области.

Численность заключенных

В архивном фонде ГУЛАГа имеется много статистических данных, в которых содержится информация о различных показателях, имеющих отношение к рабочей силе всех лагерей, в том числе и Волголага.

Это данные, которые собирались учетнораспределительным и санитарным отделами ГУЛАГа, а кроме этого, отчеты, которые составлял ежегодно каждый лагерь.

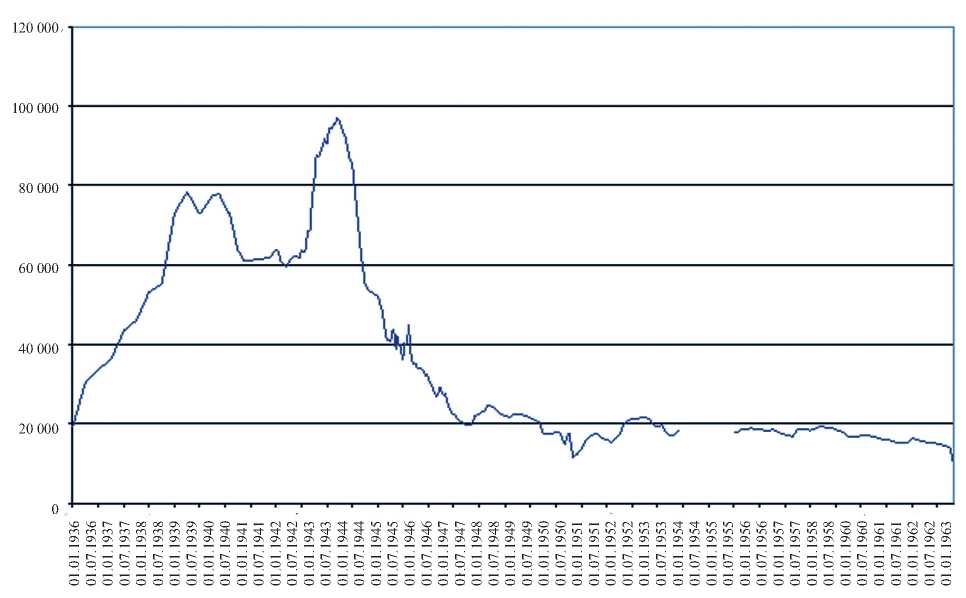

Следует отметить, что динамика численности Волголага в некоторые моменты существования лагеря заметно отличается от динамики в целом по ГУЛАГу, которая изменялась под влиянием различных внешних факторов, приводивших к росту числа узников, например, массовых репрессий 1937–1938 гг., появления новых категорий заключенных во время войны, ужесточения пенитенциарной политики в 1947 г. На снижение числа заключенных влияли освобождения некоторых групп лагерного населения и их отправка на фронт. Резкое снижение численности во время войны из-за того, что после окончания основного строительства высвободилось большое количество заключенных, не занятых на работах – их переводили в другие лагеря или отправляли на фронт. На снижение числа лагерного контингента влияли недостаточное питание и повышение норм выработки, а также амнистии, например, 1945 г. [16].

Когда основное строительство было закончено и остались работы по монтажу гидроагрегатов, не требующие такого количества неквалифицированных рабочих, население лагеря начало уменьшаться, а с течением войны резко уменьшилось (почти в 4 раза), до 20 000–25 000 чел., и число заключенных, с некоторыми колебаниями, осталось практически неизменным до конца существования лагеря. Резкое снижение численности во время войны связано в основном с окончанием строительства, но свою лепту внесло и то, что на базе Вол-голага был организован Рыбинский ИТЛ для размещения больных и ослабленных контингентов. Смертность в этом лагере была весьма высокой, что усугублялось и тяжелым положением, связанным с войной. В 1942 г. в нем умерло 16 704 чел., а в 1943 г. – 11 258 чел. при средней численности в 1942 г. 38 000 чел. и в 1943 г. 27 000 чел., т. е. среднегодовая смертность превышала 40 %.

Волголаг в первый период существования обеспечивал рабочей силой весьма масштабное строительство, и в системе ГУЛАГа он был одним из самых больших лагерей. Архивные документы предоставляют возможность проследить динамику численности населения Волголага за весь период его существования.

Строительство, которым занимался Волголаг, требовало наибольшего количества неквалифицированной рабочей силы в период с начала 1936 по апрель 1941 г. Как видно из динамики численности заключенных Волголага (рис. 1), в этот период строительству уделялось повышенное внимание, в первую очередь выделялись ресурсы, в том числе и трудовые. Этим объясняется отсутствие отрицательной динамики числа заключенных в связи с репрессиями конца 1930-х гг., так как лагерь получал рабочую силу в соответствии со своими потребностями. Перед самой войной, в первом квартале 1941 г., количество заключенных Волголага достигло пика. В это время заканчивалось строительство плотин и гидроузлов, и для скорейшего завершения работ требовалась дополнительная рабочая сила. В этот период число узников лагеря достигало 97 000 чел., ударными темпами завершавших строительство.

Волжский лагерь занимался крупной стройкой, которая требовала огромных трудозатрат. Основной объем работ приходился на земляные работы – рытье котлованов под плотины, карьерные работы, укрепление берегов. Несмотря на многочисленные указания руководства ГУЛАГа, техника на строительстве практически не использовалась и быстро выходила из строя, так как состояние ремонтной и материальной базы было весьма плохим, отношение заключенных к технике было, как правило, равнодушное, условия использования ее неблагоприятны. Итогом этого было доминирование ручного труда. Десятки и сотни миллионов кубометров грунта должны были быть вырыты вручную. Для выполнения такой задачи требовались огромные людские ресурсы.

Смертность

Как правило, лагеря, которые имели основной своей производственной задачей строительство энергетических объектов, были относительно «благополучными». На эти стройки отправляли больше людей здоровых, годных к физическому труду. Этим объясняется относительно низкий в первые годы уровень смертности в Волжском лагере, который был создан в конце 1935 г., когда голод 1932–1933 гг. остался позади. В 1936 г. смертность в лагере находилась на уровне 1,5 % к среднегодовому составу, в то время как общая смертность по ГУЛАГу составляла 3 %. Во время «Большого террора», когда смертность в

ГУЛАГе достигала 6,7 %, Волжский лагерь имел средний показатель смертности на уровне 1,7 %. Однако к 1940 г. материальные и финансовые ресурсы, первоначально вложенные в строительство, закончились, и смертность в Волжском лагере (2,22 %) почти достигла в этом году средней по ГУЛАГу (2,96 %) [2].

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для всей страны. И без того тяжелые условия жизни в лагерях стали практически невыносимыми. В то время даже бытовала поговорка: «Кто в войну не сидел, тот лагеря не знает». Во время войны, согласно многим воспоминаниям, суточный рацион питания резко уменьшил-

Рис. 1

Численность заключенных в Волжском ИТЛ (с января 1936 по май 1953 г.)

Источники: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 852. Л. 23; Д. 1140. Л. 2, 4, 6, 47, 86, 87, 91, 114, 116, 123, 140, 144, 173, 235; Д. 371. Л. 1, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 34, 38, 42, 47, 51, 55, 60, 71, 74, 79, 83; Оп. 1а. Д. 364. Л. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 48, 51, 53, 56, 59, 62, 65, 68; Д. 379. Л. 3, 7, 11, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 47, 49, 51, 54, 57, 59, 61, 64, 66, 69, 71–73, 75, 77–78, 80, 82–99 об, 101, 103, 104–114 об; Д. 390. Л. 1, 3–5, 7–9, 11, 12, 14, 16–17, 19, 21–22, 24, 27, 29, 35, 38, 41, 43, 46, 52, 55, 57, 61, 65–67об; Д. 406. Л. 1, 20, 39 об., 56, 75, 99 об., 110, 129, 148, 167, 186, 204; Д. 424. Л. 2, 21, 40, 59, 78, 96, 115, 130 об., 146, 161, 174, 190; Д. 442. Л. 2, 17, 29, 45, 58, 73, 87, 102, 114, 126, 134, 145; Д. 457. Л. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46; Д. 472. Л. 2, 6, 11, 16 об., 23 об., 32 об., 40 об., 48 об., 55 об., 62 об., 69 об., 77 об.; Д. 479. Л. 1 об., 9 об., 17 об., 25 об., 33 об., 41 об., 49 об., 57 об., 65 об., 73 об., 81 об., 89 об.; Д. 435. Л. 1 об., 9 об., 15 об., 21 об., 27 об., 33 об., 39 об., 45 об., 51 об., 57 об., 63 об., 69 об.; Д. 495. Л. 1 об., 8 об., 14 об., 20 об., 26 об., 32 об., 38 об., 44 об., 50 об., 56 об., 62 об., 68 об.; Д. 500. Л. 1 об., 7 об., 13 об., 22, 36 об.

Примечание: данные за 1948 г. не выявлены.

ся, однако нормы выработки были даже повышены. В целом по ГУЛАГу выработка на один отработанный человеко-день составляла 9 руб. 50 коп. в 1941 г., а в 1944 г. – 21 руб. [11].

Такое отношение к заключенным привело к резкому росту смертности, а физическое состояние оставшихся заключенных значительно ухудшилось. Волжский лагерь не был исключением. По данным санотдела ГУЛАГа можно проследить динамику заболеваний (иначе говоря, обращений в санчасть) и смертность среди заключенных до начала войны и во время войны. На примере этой динамики хорошо видны различия в состоянии лагерей и их контингента в эти периоды.

Практически сразу после начала войны были снижены нормы питания заключенных, увеличено количество рабочих дней, рабочий день доходил до 10–12 ч. В «Докладе о работе Главного управле- ния исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР за годы Отечественной войны» 17 августа 1947 г., который был представлен Л. П. Берия начальником ГУЛАГа комиссаром госбезопасности 3-го ранга В. Г. Наседкиным, отмечалось: «Уже в первый год войны произошло значительное изменение физического профиля заключенных в сторону снижения их трудоспособности» [10]. За этими сухими словами скрывались на самом деле жесткие реалии.

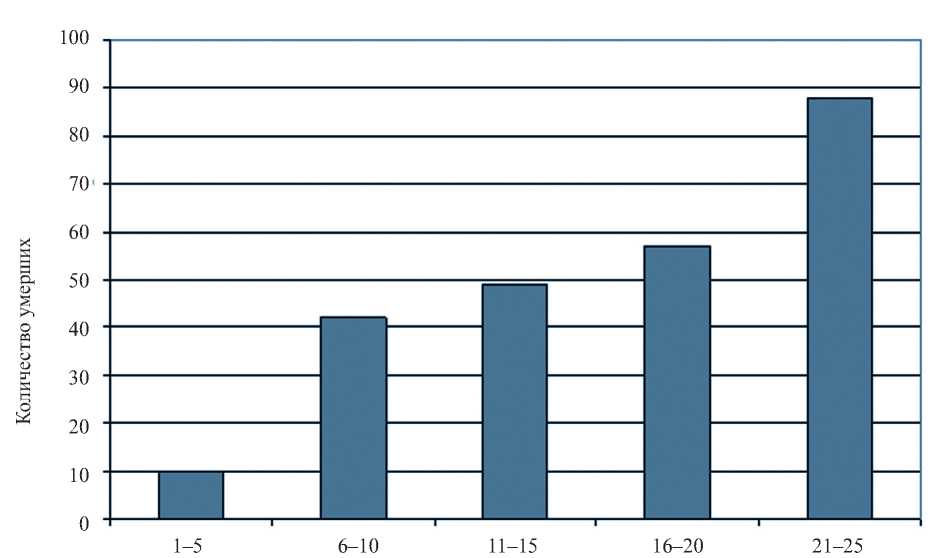

Как видно из рис. 2, в Волжском ИТЛ только за неполный сентябрь 1941 г. умерло 246 чел., причем в большинстве случаев причиной смерти стала «резкая истощенность, пеллагра (Пеллагра (от ит. pelle agra – шершавая кожа) – широко распространенное заболевание в лагерях, вызванное голодом и истощением, одним из признаков пеллагры было поражение кожи), простудные и легочные заболевания» [7. Л. 225].

Дни месяца

Рис. 2

Динамика смертности в Волжском ИТЛ в сентябре 1941 г.

(данные по пятидневкам)

Источники: Заключенные на стройках коммунизма: собр. док. и фотографий. М., 2008. С. 195; ГАРФ (Гос. арх. Российской Федерации). Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 227.

Данные в табл. 1 взяты из сводных ведомостей санотдела ГУЛАГа. Из них видно, что в первой половине 1941 г. в лагере умирало менее 15 чел. в месяц. В сентябре же произошел резкий скачок смертности, который связан с тем, что в начале войны практически сразу были урезаны пайки, и люди, от которых по-прежнему требовали выполнения производственных норм, не выдерживали, заболевали и умирали. Для того чтобы здоровый человек дошел до предела истощения, достаточно пример- но трех месяцев. Как видно из динамики, именно в сентябре наблюдается резкий подъем смертности. Из данных за 1942 г. видно, что до конца лета смертность держалась на невероятно высоком уровне, но к осени снизилась. Средняя смертность в ГУЛАГе в 1942 г. составила 24,9 %, а в 1943 г. – 22,4 %, что означает, что в течение года умирала почти четвертая часть всего лагерного населения. Однако смертность в Рыбинском лагере за 1942 г. составила 14 397 чел. то есть 40,7 %, а в течение

Таблица 1

Смертность в Волголаге и Рыбинском ИТЛ в 1941–1942 гг. (данные по месяцам)

|

Численность, чел. |

Умерло, чел. |

Смертность, % |

Смертность за год, % |

||

|

1941 г. |

Январь |

87 791 |

9 |

0,01 |

2,32 |

|

Февраль |

89 545 |

9 |

0,01 |

||

|

Март |

92 482 |

12 |

0,01 |

||

|

Апрель |

95 104 |

12 |

0,01 |

||

|

Май |

93 171 |

13 |

0,01 |

||

|

Июнь |

88 726 |

4 |

0,004 |

||

|

Июль |

85 505 |

3 |

0,003 |

||

|

Август |

63 071 |

15 |

0,02 |

||

|

Сентябрь |

62 980 |

246 |

0,39 |

||

|

Октябрь |

54 897 |

261 |

0,48 |

||

|

Ноябрь |

53 377 |

302 |

0,57 |

||

|

Декабрь |

53 122 |

421 |

0,79 |

||

|

1942 г. |

Январь |

52 110 |

675 |

1,30 |

40,70 |

|

Февраль |

48 588 |

879 |

1,81 |

||

|

Март |

41 088 |

1 115 |

2,71 |

||

|

Апрель |

34 441 |

1 934 |

5,62 |

||

|

Май |

37 632 |

2 837 |

7,54 |

||

|

Июнь |

34 122 |

1 926 |

5,64 |

||

|

Июль |

30 800 |

1 485 |

4,82 |

||

|

Август |

32 167 |

1 947 |

6,05 |

||

|

Сентябрь |

32 003 |

293 |

0,92 |

||

|

Октябрь |

30 407 |

867 |

2,85 |

||

|

Ноябрь |

30 869 |

210 |

0,68 |

||

|

Декабрь |

29 895 |

229 |

0,77 |

Источники: ГАРФ. Оп. 1. Д. 2763. Л. 2, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31; Д. 2772. Л. 1 об., 3 об., 5 об., 7 об., 9 об., 11 об., 13 об., 15 об., 17 об., 20 об., 23 об., 26 об.

Примечание: месячные и годовые проценты смертности исчислены автором.

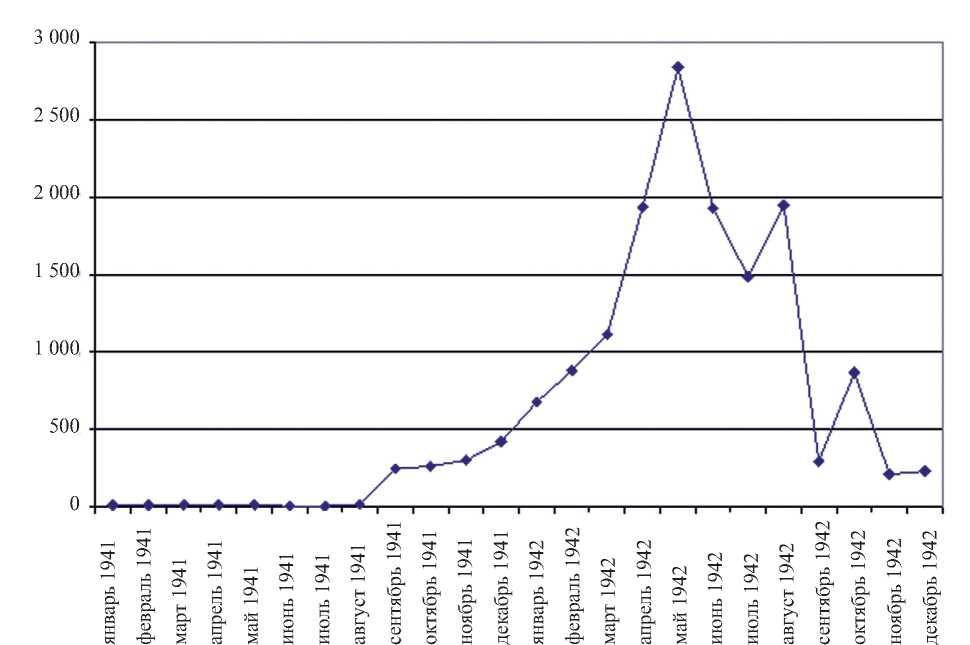

1943 г. в Рыбинском лагере, по данным ведомственной статистики, умерли 16 704 чел., или 41,7 %, в основном от пеллагры [5. Оп. 1. Д. 2784. Л. 26–30, 83]. Таким образом, уровень смертности в этом лагере существенно превзошел средний уровень по ГУЛАГу.

На рис. 3 наглядно представлена динамика численности умиравших в Рыбинском лагере заключенных, отражавшая чрезвычайно высокий уровень смертности – в каждый весенний месяц 1942 г. умирало более 1 500 чел. Среднегодовая смертность в ГУЛАГе за все время его существования составила 4,5 %. Между тем, как видно из рис. 4, в 1942 г. месячная смертность в Рыбинском ИТЛ превышала 5 %.

Положение в Рыбинском лагере, который существовал с 1942 по 1944 г., все это время было крайне тяжелым. Только с ноября 1943 по март 1944 г. в лагере умерло 3 468 чел., причем от дистрофии и пел- лагры – 3139 чел. (86,3 %) [5. Оп. 1. Д. 72. Л. 7]. Высоким был и уровень заболеваемости заключенных (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что при среднесписочном составе лагерного контингента в 22 584 чел. общее число койко-дней достигло 143 736. В январе 1944 г. при штатной вместимости лагерной больницы 5 705 коек в ней было 6 664 больных. Более четверти заключенных лагеря были больными, ослабленными людьми, которым требовалось квалифицированное лечение. Однако из документов видно, что «лечебнопрофилактические учреждения – в неприспособленных помещениях, требующих капремонта, дров нету, температура в феврале и марте +8–9о, оборудования, мебели и предметов ухода недостаточно. Нету белья, постельных принадлежностей, одеяла старые, тонкие, не греют» [5. Л. 6].

В акте передачи Рыбинского лагеря в состав Волжского ИТЛ подробно описыва-

Рис. 3

Динамика смертности Волголага и Рыбинского ИТЛ за 1941–1942 гг. в процентах к общей численности заключенных

Источник: см. источники к табл. 1.

Таблица 2

Заболеваемость в Рыбинском ИТЛ, январь 1944 г.

|

Болезни |

Койко-дни |

В % к общему числу койко-дней |

|

Дистрофия |

78 970 |

55,3 |

|

Пеллагра |

50 660 |

35,5 |

|

Болезни кожи |

4 399 |

3,0 |

|

Цинга |

3 664 |

1,9 |

|

Прочие |

6 133 |

4,3 |

|

Всего |

143 736 |

100 |

Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 72. Л. 6 об.

ется катастрофическое санитарное состояние лагерных подразделений. Несмотря на зиму, дров в лагере сильно не хватало, из-за чего работа бань, прачечных, дезкамер была нерегулярна. Износ строений на лагерных производственных участках был практически полным. «На ряде участков бани совершенно не пригодны [к эксплуатации], на других подразделениях бани требуют капитального ремонта» [5. Л. 5 об.]. Скважины, из которых бралась вода для лагеря, также были практически не пригодны, так как находились на пределе срока службы. В тех лагпунктах, где использовалась речная вода, очистных фильтрационных приспособлений не было – заключенные употребляли сырую воду.

Трудиспользование

Все заключенные в лагерях НКВД – МВД делились на категории по признаку трудового использования. Такая система учета была введена директивой начальника ГУЛАГа № 664871 от 11 марта 1935 г. Следуя ей, заключенных делили на две основные категории: работающие и неработающие. Эти категории в свою очередь делились на две части каждая. В самую многочисленную категорию «А» входили заключенные, которые выполняли основные производственные задачи лагеря. Обычно небольшая группа заключенных, занятых на обслуживающих работах внутри лагеря, или в лагерной администрации, относилась к группе «Б». В категорию неработающих заключенных включались неработающие по болезни – группа «В», и в четвертую группу «Г» входили заключенные, которые не работали по причине инвалидности, карантина, находящиеся на этапе; туда же надо относить тех, кто находился в карцере, штрафном изоляторе и «отказчиков».

Основная работа выполнялась заключенными группы «А», и лагерная администрация была прямо заинтересована в увеличении численности этой категории. Однако тяжелые условия жизни, скудное питание приводили к тому, что число заключенных группы «А» в целом по ГУЛАГу редко превышало 70–75 %. Картина трудиспользования в Волжском лагере достаточно показательна. Как видно из табл. 3, во время интенсивного строительства, когда не было недостатка в трудовых и материальных ресурсах, пока не износились и не пришли в ветхость лагерные строения, показатели по группе работающих заключенных были несколько выше, чем в целом по ГУЛАГу. Но с течением времени видна устойчивая тенденция к снижению групп «А» и «Б» и соответствующему увеличению групп «В» и «Г». Наиболее заметно резкое увеличение – в несколько раз – группы больных заключенных в 1943 и 1944 гг. Это объясняется тем, что именно в эти годы, кроме разрушающего влияния войны существовал Рыбинский лагерь, который был специально создан для больных и ослабленных заключенных. В числе прочего, на численность группы «А» также влияло и то, что наиболее здоровых заключенных, осужденных не по политическим

Таблица 3

Трудовое использование заключенных Волголага (за весь год в % от общей суммы чел./дней всего контингента)

|

Год |

«А» |

«Б» |

«В» |

«Г» |

|

1936 |

79,2 |

11,4 |

9,5 |

0,0 |

|

1938 |

78,0 |

9,5 |

6,7 |

5,8 |

|

1939 |

77,5 |

9,1 |

8,1 |

5,4 |

|

1940 |

79,4 |

6,0 |

8,9 |

5,7 |

|

1941 |

75,0 |

6,1 |

13,5 |

5,5 |

|

1943 |

68,1 |

8,4 |

31,8 |

1,7 |

|

1944 |

62,9 |

8,7 |

27,3 |

1,6 |

|

Декабрь 1947 |

70,2 |

7,7 |

12,7 |

9,4 |

|

1948 |

73,5 |

8,0 |

12,1 |

7,1 |

Источники: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 72. Л. 4, 7; Д. 1140. Л. 81, 98, 117, 158, 203; Д. 1151. Л. 18, 78; Д. 1161. Л. 47, 108, 140; Оп. 1а. Д. 466. Л. 3, 9, 27, 42, 57, 23, 86, 103, 116, 131, 146; Д. 852. Л. 24.

Примечание: данные за 1947 г. имеются только за декабрь.

Категории трудиспользования:

1. Группа «А» – годные к тяжелому физическому труду.

2. Группа «Б» – годные к легкому физическому труду (в основном обслуживающий и низший административный персонал лагеря).

3. Группа «В» – неработающие, больные заключенные.

4. Группа «Г» – Неработающие по иным причинам (этап, «отказчики», непредоставление работы и т. д.)

статьям, отправляли на фронт, в штрафроты [6].

Однако после войны ситуация в лагере немного улучшилась. Был закрыт «инвалидный» Рыбинский лагерь, в него перестали собирать «ослабленные контингенты», страна понемногу восстанавливалась после тяжелых военных лет, и Волжский ИТЛ по статистическим показателям приблизился к средним по ГУЛАГу.

Когда создавалась система ГУЛАГа, планировалось, что она будет самоокупаемой, т. е. доходы от труда заключенных будет покрывать стоимость на их содержание, зарплату администрации и охране лагеря. Практически каждый лагерь имел подсобное хозяйство, продукция которого должна была идти на содержание заключенных. Так и в Волголаге существовало свое подсобное хозяйство. Хотя подавляющее большинство узников лагеря работало над решением основных задач, поставленных перед лагерем, кроме основных промышленных задач и подсобного хозяйства, заключенные работали и на контрагентских работах, т. е. вы- водились на работы на гражданские предприятия. Из акта передачи Рыбинского ИТЛ в состав Волжского можно почерпнуть информацию о распределении заключенных по различным профилям работы.

Как следует из материалов акта, на февраль 1944 г. заключенные категории «А» составляли 13 043 чел., из которых 76,8 %, или 10 018, работали на промышленных объектах; 15 %, или 1950 чел. отправлялись на контрагентские работы. В сфере капстроительства работало 3,4 %, или 453 заключенных. В подсобном хозяйстве были заняты 6,8 %, или 622 чел.; заключенные были заняты также и на рыбных промыслах, но на улучшение питания заключенных это влияло не сильно [5. Оп. 1. Д. 72. Л. 7].

Из материалов проверки Рыбинского лагеря можно увидеть, что питание заключенных было скудным. Так, например, в результате проверки котла № 2 на 1-м участке Рыбинского гидроузла в сентябре 1941 г. было установлено следующее соотношение нормы и фактического наполнения котла.

Таблица 4

Норма и фактическое наполнение котла в сентябре 1941 г.

|

Продукты |

Норма на человека в день, г |

Фактически выдано 13 сентября, г |

Фактически выдано 14 сентября, г |

|

Мука пшеничная |

15 |

80 |

196 |

|

Крупы и макароны |

100 |

115 |

15 |

|

Мясо |

20 |

– |

– |

|

Рыба |

125 |

– |

60 |

|

Жиры |

10 |

10 |

– |

|

Сахар |

10 |

– |

– |

|

Чай суррогатный |

2 |

– |

– |

|

Картофель и овощи |

600 |

– |

250 |

|

Томат. пюре |

10 |

– |

– |

|

Перец стручковый |

0,1 |

– |

– |

|

Лавровый лист |

0,1 |

– |

– |

|

Соль |

15 |

30 |

30 |

Источник: ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 809. Л. 226. Цит. по: Заключенные на стройках коммунизма: собр. док.в и фотографий. М., 2008. С. 194.

Примечание: в источнике не указано количество выданного заключенным хлеба.

Из табл. 4 видно, что и без того весьма маленький паек урезался в несколько раз. Это объясняется тем, что строительство перестало быть приоритетным, и снабжение лагеря заметно ухудшилось. Кроме того, в конце 1941 г. сложилось тяжелое положение на фронтах, ресурсов для снабжения фронта не хватало, и экономили в первую очередь на заключенных.

По первоначальному плану строительства все гидротехнические узлы должны были быть пущены в эксплуатацию к началу навигации 1939 г., но реально к концу лета 1945 г. было сдано всего лишь пять агрегатов из запланированных восьми. Последний агрегат Рыбинской ГЭС был сдан в эксплуатацию в 1950 г. Как следует из отчета о хозяйственно-финансовой деятельности Управления Волгостроя и Волголага НКВД за 1937 г., план не выполнялся из-за того, что невовремя поступала требовавшаяся на строительстве рабочая сила, из-за низкой производительности труда мало использовались экскаваторы и гидромониторы – в 1937 г. не более чем на «60 % своей нормативной производительности» [5. Оп. 1. Д. 72. Л. 8]. На протяжении все- го 1937 г. отсутствовал технический проект строительства, рабочие чертежи не всегда поступали вовремя в распоряжение строителей – из-за этого происходили сильные задержки в работе, а кроме того, подобные проблемы «явились одной из причин производства 300 тыс. кубометров внепроект-ных земляных работ» [5. Оп. 1. Д. 72. Л. 8]. Кроме того, бетонные комбинаты, которые должны были обеспечивать Волгострой, вводились в эксплуатацию с опозданием – в основном потому, что оборудование для них поставлялось «несвоевременно и некомплектно», а также из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы и административно-технического персонала. Таким образом, в целом план на 1937 г. был выполнен на 65,1%, в том числе:

по земляным работам – 80,1 %, по бетонным работам – 28,1 %, по прочим основным работам – 38,1 %, по гражданскому строительству – 106,0 %, по дорожному строительству – 109,2 %, по переносу строений – 89,2 % [5. Л. 8, 18].

За два с лишним года строительства были в основном закончены котлованы бетонных сооружений – шлюзов, плотин и гидростанций – и начата бетонная кладка. Всего было выполнено работ на 414 781,4 тыс. руб., план на 1938 г. предусматривал работы на сумму 300 000 тыс. руб., – притом, по первоначальному проекту узлы планировалось сдать в эксплуатацию к началу навигации 1939 г. [5. Оп. 1. Д. 2927]. Видно, что даже при наличии чрезвычайно мобильной рабочей силы – заключенных – работы не выполнялись в срок, объекты не сдавались. Это говорит о плохой организации работы, о чрезвычайно низкой производительности труда. Условия жизни и труда заключенных являются чрезвычайно важным вопросом в жизни лагеря, так как он отражает отношение лагерной администрации к основному ресурсу, который находится в их распоряжении, – к рабочей силе.

Условия содержания

Осенью 1936 г. заместитель наркома внутренних дел СССР М. Д. Берман приехал на строительство гидроузла с целью ознакомления со сложившейся ситуацией: невыполненные планы в сентябре и октябре, плохое состояние лагеря. Волгострой был одним из самых больших проектов ГУЛАГа в середине 1930-х гг., одной из великих «строек коммунизма» (этот термин возник позднее, в 1950 г., но он использовался в первую очередь по отношению к объектам гидростроительства, и мы считаем правомерным применение его и к более ранним, но также весьма амбициозным проектам), поэтому неудивительно такое пристальное внимание к строительству со стороны руководства страны, тем более что проблемы, существовавшие на стройке, были весьма серьезными.

Так, в самом лагере и в лагпунктах сложились тяжелые бытовые условия: несмотря на приближающуюся зиму, часть бараков не была утеплена, на пятом участке строительства не было печей в десяти бараках, существовал большой недостаток в сушилках, и многие заключенные, вернувшись после изнурительной работы в барак, не могли высушить одежду и обувь. Во вре- мя проверки к Берману поступало много жалоб от заключенных, которые говорили о плохом и однообразном питании. Лагерный режим сильно нарушался, процветали кражи среди заключенных, но лагерная администрация никак не реагировала на подобные происшествия. Это объясняется тем, что начальству лагеря было выгодно поддерживать вражду между заключенными, когда население лагеря разбивалось на враждующие группы, уголовники унижали, обворовывали политических и просто слабых заключенных, и масса лагерного населения не была едина. В таком случае не существовало опасности объединения заключенных и массовых выступлений. Одним из способов стимулирования труда в лагерях было развитие и поддержка лагерным начальством ударничества и стахановского движения. Во второй половине 1930-х гг. стахановскому движению уделялось повышенное внимание как в стране в целом, так и в ГУЛАГе. Заключенные, перевыполнявшие план, могли рассчитывать на дополнительное питание, улучшение бытовых условий, материальное поощрение. Однако в Волжском ИТЛ стахановское движение практически не было развито, что вызвало сильное недовольство инспектора [3. Оп. 12. Д. 92. Л. 112].

На строительстве проверкой были выявлены также и другие проблемы. Так, многие заключенные направлялись на работы, не предусмотренные планом, и при этом проектные земляные работы оставались без достаточного количества рабочих.

На р. Шексне было построено железнодорожное кольцо, по которому подходил состав для отвоза земли из-под экскаватора. На момент проверки «из-за безответственности и расхлябанности строителей ветки и работников механизации движение дезорганизовано, экскаватор в простое, а паровоз с нагруженными платформами сошел с рельс» [4]. Из-за плохого качества дорог производительность автотранспорта была невысокой, дороги не ремонтировались, и на некоторых участках осенью стали практически непроходимыми, что вызывало длительные простои, а «механизаторы сваливали вину на дорожников» [4].

Несмотря на то, что в начале осени руководству лагеря было приказано отправить неработающие машины на Дмитровский ремонтный завод, так как простаивало 320 машин – более половины всего автопарка, приказ этот не был выполнен, а местные ремонтные мастерские практически не работали. Проверка выявила в том числе и то, что «начальник Шекснинского участка тов. Борисов 19 октября снял с производственной работы 22 машины для подвозки песка в баню. Помимо недопустимости такого рода действий тов. Борисов направил машины по такой дороге, что в результате все машины застряли в грязи» [4. Л. 113].

В ходе своей инспекции Берман обнаружил многочисленные недостатки в работе управления Волгостроя, на стройке и в самом Волжском ИТЛ. В приказе, который был издан после его поездки, он указывает на основные недостатки и приказывает их устранить.

Такой большой лагерь, как Волголаг, к тому же находящийся сравнительно недалеко от столицы, был объектом многих инспекций и проверок. Все эти проверки выявляли многочисленные недостатки в работе лагеря. Проверки могли быть не только плановые, но и внеочередные, если что-либо вызывало интерес начальства. Несмотря на то что для заключенных было практически невозможно без последствий для себя каким-либо образом жаловаться, все равно люди, которые готовы были принять на себя риск этих последствий, находили способы сообщать о таком положении дел и передавать сообщения. Обычно в результате жалобы на место отправлялась группа высокопоставленных работников центрального аппарата НКВД, которая на месте разбиралась в обстановке.

Так, в конце января 1941 г. началась проверка Никольского участка Волжского лагеря, причиной которой стали «поступившие сигналы о неблагополучии» [4. Д. 85. Л. 79 – 79 об.] Документ, который стал итогом этой проверки, дает весьма интерес- ную информацию о состоянии лагпункта. На этом участке, пользуясь некоторой удаленностью от руководства лагеря, мелкое начальство из заключенных (бригадиры и др.) издевалось над своими сотоварищами, причем охранники смотрели на это сквозь пальцы. Общее состояние лагпункта комиссия оценила как антисанитарное, отметив, что должной подготовки к зиме не проведено. Это означает, что в течение практически всей зимы заключенные жили в плохо отапливаемых, холодных и сырых бараках. Питание для заключенных было плохим и скудным, «продукты в котел заключенным недодавались» [4], а снабженцы и санчасть не обращали на это никакого внимания. Иногда заключенным, включая больных, по два-три дня не давали хлеба.

Заключенные, несмотря на зиму, были одеты в старую, износившуюся одежду, которую не могли починить, а починочных мастерских организовано не было. Многие заключенные, из-за того, что новой одежды не подвозилось, вообще оставались раздетыми и не выходили на работу. Такие условия, включая процветающие растраты и хищения, с которыми никак не боролось руководство лагпункта, приводили к тому, что существенно увеличивалось количество больных заключенных, снижались нормы выработки, не выполнялись производственные планы.

Руководитель участка, которого по итогам проверки уволили из органов НКВД, и его заместитель практически не занимались делами участка, оставив их на усмотрение мелкого начальства из заключенных, которые, пользуясь бесконтрольностью, жили практически по своему усмотрению, что приводило к широкому распространению карточных игр, к пьянству и дракам [4].

Еще одна довольно масштабная проверка была вызвана заявлением «бывшего заключенного Волголага Воронцова П. Е.». Прокурор Волгостроя А. М. Склокин, получив эту жалобу от начальника отдела по надзору за местами заключения В. П. Дьяконова, направил ему докладную записку с результатами своей проверки. В жалобе, автор которой сообщает «о грубых нарушениях режима содержания заключенных и злоупотреблениях администрации лагеря и о большой смертности заключенных, по 20–30 человек в день», не указано, на каком лагпункте все это происходило. Однако прокурор отправил своего заместителя Трифонова на Мологский лесозаготовительный участок. Побывав на нескольких лагпунктах, Трифонов составил докладную записку, в которой описал увиденное.

Во всех лагпунктах заключенные жили чрезвычайно тесно, так что многим из-за отсутствия места приходилось спать на полу. В бараках не было умывальников, везде грязь, клопы и вши. Из 1 300 чел., которые содержались в лагпункте Киви-тово, было 116 слабосильных. Эти люди, включая и больных, жили на голых нарах, без постелей, некоторые вынуждены жить под нарами. Тяжело представить, как можно жить раздетым, разутым, голодным заключенным в грязном и холодном бараке без входной двери, при температуре 3–4о. Аналогичная ситуация сложилась и в лагпункте Смолоточье. 339 чел. слабосильных (из 1 270 чел., содержащихся в лагпункте), которые жили в тяжелейших условиях в холодном бараке, были в основном раздеты. Как отмечалось в докладной записке, «условия содержания перечисленных выше заключенных явно преступные, часть людей совершенно голые и босые, за обедом и другими надобностями вынуждены ходить по улице в раздетом виде» [7]. Среди слабосильных, никак от остальных не отделенные, жили больные чесоткой, сифилисом, в соседнем отсеке барака, таком же холодном и грязном, жило около пятидесяти человек тяжелобольных.

По указу Советского Правительства от 26 июня 1940 г. [4. Д. 85. Л. 79 – 79 об.) устанавливался восьмичасовой рабочий день и семидневная рабочая неделя, запрещалось самовольно уходить с работы и пропускать рабочее время. За подобные нарушения человек попадал под суд и мог быть осужден на срок до полугода. В лагерях, где содержались осужденные по этому указу, было запрещено содержать их вместе с остальными заключенными. На одной из подкомандировок лагпункта Смолоточье содержались такие заключенные. Так как на подкомандировке не было ни одного вольнонаемного работника, люди были предоставлены сами себе. Заключенные, «разутые и раздетые работали по колено в воде до самых заморозков. Вопросами быта, режима и питания никто не интересовался» [7].

Через месяц после доклада прокурора Склокина начальник Волгостроя и Волжского ИТЛ майор госбезопасности В. Д. Журин направил Я. Д. Рапопорту докладную записку о проведенной проверке заявления заключенного. Так как Склокин в своем докладе приводит целый ряд отрицательных фактов о состоянии дел на лагерных участках, начальник лагеря пытался смягчить ситуацию, написав в своем докладе, что Склокин был неправ и его информация «крайне преувеличена». В качестве аргумента в свою пользу он пишет о том, что заключенного Воронцова, от имени которого составлена жалоба, в лагерных списках никогда не было, и что Склокин «берет на веру этот анонимный, клеветнический и антисоветский документ», не имея данных о подтверждении его содержания. Тот доклад, который заместитель прокурора Трифонов представил в подтверждение, начальник Волгостроя всячески опровергает, сообщая о преувеличении, которое Трифонов допустил [7. Л. 69].

Заместитель прокурора Волгостроя указал в своей докладной записке, что на лагпункте «имеется свыше 80 смертных случаев с диагнозом “пеллагра”», но на это Журин отвечает, говоря об ошибке Трифонова и утверждая, что имеет документальные сведения о смертности на данном лагпункте, на котором за весь 1940 г. умерло 58 чел., и из них с диагнозом «пеллагра» 24 чел. Начальник лагеря особо отметил тяжелое положение дел на лагпункте Смо-лоточье, но указал, что знал о сложившейся ситуации заранее, и обеспечил заброску на лагпункт продовольствия и вещдоволь- ствия. Кроме этого, было сменено руководство лагпункта, улучшены бытовые условия заключенных, созданы команды для ослабленных заключенных, улучшено медицинское обслуживание. В результате, по его словам, смертность на лагпункте сильно упала, и за январь 1940 г. умерло всего 8 чел., от пеллагры 2.

Кроме опровержения практически всех пунктов докладной записки прокурора Волголага, начальник лагеря говорит о мерах, принятых прокурором. Эти меры были только на бумаге – Склокин предложил начать расследование о высокой смертности среди заключенных, но расследование было начато до проверки лагпункта заместителем прокурора, а никаких предложений в оперативно-чекисткий отдел не поступало. Также Склокин написал, что для расследования этого дела он организовал «оперативночекистскую группу Мологского участка», хотя на самом деле этого он не делал. Когда начальник оперативно-чекистского отдела указал Склокину «на этот случай неправильной информации», прокурор был вынужден признать, что он «совершил ошибку».

В заключение докладной записки начальник Волгостроя пытается переложить расследование на прокуратуру Волгостроя, объясняя, что оперативный отдел сильно загружен следственными делами, а прокуратура имеет двух свободных следователей [5].

Список литературы «Лагерный контингент пониженной трудоспособности»: Волжский ИТЛ в годы войны

- лет Угличской и Рыбинской ГЭС. Из опыта строительства и эксплуатации. -М.; Л., -1967. С. 101-103, 298.

- Бородкин Л. И. Никель в Заполярье: труд заключенных Норильлага/Л. И. Бородкин, С. Эртц//ГУЛАГ: экономика принудительного труда. М., 2008. -С. 205.

- ГАРФ. -Ф. 9401. -Оп. 1а. -Д. 166. -Л. 151 -155 об.; 1.

- ГАРФ. -Ф. 9401. -Оп. 1. -Д. 85. -Л. 79 -79 об.

- ГАРФ. -Ф. 9414. -Оп. 1а. -Д. 961. -Л. 8, 18.

- ГАРФ. -Ф. 9414. -Оп. 1. -Д. 325. -Л. 52, 54. Стоит отметить, что один из заключенных Рыбинского ИТЛ -Отставнов Алексей Иванович, которого в ноябре 1942 г. отправили на фронт в штрафроту, «в первых же боях за Родину проявил героизм и отвагу, за что он был произведен в сержанты, снята с него судимость и его наградили медалью “За отвагу” . За бои на Днепре тов. Отставнов в октябре месяце 1943 г. награжден орденом Ленина и медалью “Золотая звезда” и ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза».

- ГАРФ. -Ф. Р-8131. -Оп. 37. -Д. 809. -Л. 44-47.

- ГАРФ. -Ф. 9414. -Оп. 1а. -Д. 143. -Л. 57-63.

- ГУЛАГ в годы войны//Ист. арх. -1994. -№ 3. -С. 60-86.

- Заключенные на стройках коммунизма: собр. док. и фотографий. -М., 2008. -С. 24.

- Земсков В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект)/В. Н. Земсков//Социол. исследования. -1991. № 6. -С. 10-27.

- Земсков В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект)//Социол. исследования. 1991. -№ 7. С. 3-16.

- Иванова Г. М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства/Г. М. Иванова. -М., 1997. -С. 95.

- Постановление СМ СССР № 2266-942сс от 08.10.46 г.//ГАРФ. -Ф. 5446. -Оп. 1. -Д. 325. -Л. 3-12.

- Приказ № 387 НКВД от 24.02.42 г.//ГАРФ. -Ф. 9401. -Оп. 1. -Д. 96. -Л. 14.

- Приказ № 85 НКВД от 26.02.44 г.//ГАРФ. -Ф. 9401. -Оп. 1. -Д. 120. -Л. 61.

- Эртц С. Лагерная система в 1930-е -1950-е гг.: эволюция структуры и принципов управления/С. Эртц//ГУЛАГ: экономика принудительного труда. -М., 2008. -С. 99.