Лахути IV - новая стоянка лессового палеолита в Таджикистане

Автор: Анойкин А.А., Рыбалко А.Г., Худжагелдиев Т.У., Сосин П.М., Шарипов А.Ф., Курбанов Р.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследования раннепалеолитического памятника Лахути IV, расположенного в среднем течении р. Оби-Мазар на территории Республики Таджикистан. Приводятся данные о геолого-геоморфологической ситуации в данном районе, характеризуются представленные здесь отложения эпохи плейстоцена. На основе имеющихся хроностратиграфических схем определяется время формирования памятника, связанного с отложениями педокомплекса (ПК) 5 (~0,5 млн л.н.). Проводится анализ археологических материалов (662 артефакта), залегающих в восьми культурных горизонтах. Установлено, что в первичном расщеплении доминируют простейшие параллельные, радиальные и долечные ядрища. Среди отщепов значительный процент составляют дольки и сколы декортикации. В категории орудий много сколов и обломков с ретушью, широко представлены однолезвийные скребла на крупных сколах, зубчато-выемчатые формы и унифасы. Особенностями стоянки являются очень высокая концентрация артефактов и их залегание в виде четко выделенных культурных горизонтов, что фиксируется впервые на памятниках лессового палеолита. Выявлено индустриальное единство каменных ассамбляжей, связанных с отложениями ПК 6-4 (Оби-Мазар VI, IV Лахути I, IV и др.); оно определяется как приоритетными техниками первичного расщепления (долечная, радиальная, простая параллельная), так и составом орудийного набора (чопперы, унифасы, однолезвийные скребла и др.). Полученные данные позволяют более обоснованно проводить аналогии с синхронными комплексами других регионов. По индустриальной специфике наиболее близкие аналоги материалов стоянок каратауской культуры имеются в соанских индустриях на севере п-ова Индостан и в раннепалеолитических комплексах на юго-западе Китая.

Таджикистан, ранний палеолит, технокомплекс, стратиграфия, лессы, почвенный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/145146867

IDR: 145146867 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.003-013

Текст научной статьи Лахути IV - новая стоянка лессового палеолита в Таджикистане

В настоящее время в Евразии известно значительное количество раннепалеолитических стоянок. Они неравномерно распределяются по континенту и различаются по степени изученности. Если в Западной Европе, на Ближнем Востоке (Леванте), п-ове Индостан, в Юго-Восточной Азии и на Кавказе стоянки культур раннего палеолита многочисленны, то в центральной части континента таких объектов гораздо меньше, хотя эта территория являлась транзитной для миграций Homo на протяжении всего плейстоцена. На основе современных археологических и палеогеографических данных реконструировано несколько «базовых» миграционных коридоров, один из которых проходил по территории Центральной Азии, разветвляясь в направлениях Прикаспия, Сибири и Китая. Во второй половине XX в. в Таджикистане, который находится в центре региона, было открыто более десяти стоянок палеолита, в т.ч. относящихся к самым ранним его этапам. Большая их часть связана с лессово-почвенными отложениями [Ранов, Шефер, 2000].

На территории Центральной Азии высокая чувствительность ландшафтов к климатическим изменениям, в первую очередь к увлажнению, проявилась в формировании в межледниковые периоды серии полигенетичных палеопочв, отложения которых представлены соответствующими педокомплексами (ПК). Их образование происходило во время теплых и влажных периодов, а лессов – в сухих и холодных условиях. Вероятная продолжительность одного лессово-почвенного цикла в плейстоцене со ставляла ~100 тыс. лет [Додонов, 2002]. Наиболее полные лессово-почвенные разрезы (мощность до 200 м), известные в настоящее время на территории Таджикистана, содержат до 40 ПК; они являются основой для разработки детальной стратиграфической схемы плейстоцена всего региона [Там же; Ding et al., 2002]. С этими отложениями связаны наиболее ранние археологические свидетельства заселения Центральной Азии человеком, которые исследователи относят к явлению, получившему название «лессовый палеолит» [Ранов, Шефер, 2000; Ranov, 1995].

Этим термином первооткрыватель лессовых стоянок Таджикистана В.А. Ранов обозначал каменные индустрии раннего и среднего палеолита, залегающие в водораздельных лессах и погребенных в них почвах. Подобные комплексы фиксируются в различных регионах (Средняя Азия, Китай, Во сточная Европа и др.) и, по мнению В.А. Ранова, имеют ряд общих черт: связь археологических материалов преимущественно с палеопочвами, рассеянность находок, обычно не образующих выраженных археологических горизонтов; доминирование среди артефактов продуктов первичного расщепления, малочисленность орудий, практически полное отсутствие фаунистических остатков [Ранов, Шефер, 2000]. Типичные индустрии лессового палеолита, представленные на ряде памятников на территории Таджикистана, в частности, в долине р. Оби-Мазар на юго-востоке страны, в пределах Ховалингского плато, были открыты в 1970-е гг. и изучались В.А. Рановым (с небольшими перерывами) вплоть до его смерти в 2006 г. [Лазаренко, Ранов, 1977; Ранов, Жуков, 1982; Ранов, 1986; Ранов, Шефер, 2000; Ранов, Каримова, 2005; Ranov, 1995; Ding et al., 2002; Schäfer et al., 2003]. Работы по этой тематике возобновились только в 2019 г., а в 2021 г. в долине Оби-Мазара открыта новая палеолитическая стоянка Лахути IV [Анойкин и др., 2021]. Цель данной статьи – ввести в научный оборот первые результаты междисциплинарных исследований этого памятника, а также определить место его каменной индустрии в общей схеме развития раннего палеолита региона.

Материалы исследования стоянки

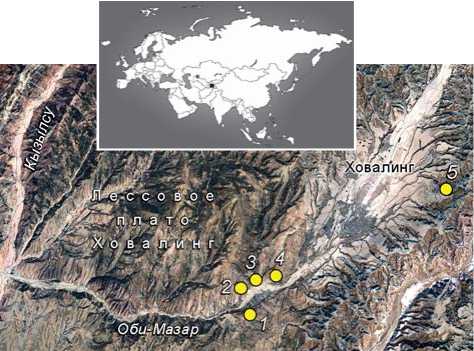

Летом 2021 г. участники совместной Российско-Таджикской геоархеологической экспедиции проводили исследовательские работы в среднем течении Оби-Мазара в окрестностях пос. Лахути (рис. 1). Археологическая разведка проводилась и на обнажении протяженностью более 1 км на правом борту долины, где в 1970–1990-е гг. были открыты палеолити- ческие стоянки Оби-Мазар IV, Оби-Мазар VI и Ла-хути I [Ранов, 2005; Ранов, Каримова, 2005]. После схождения здесь в 2016 г. крупного оползня рельеф местности существенно изменился. В настоящее время центральная часть обнажения представлена цирком, где хорошо выражены палеопочвы верхнего и среднего плейстоцена (рис. 2). При проведении исследовательских маршрутов П.М. Сосин обнаружил здесь участок концентрации каменных артефактов, залегавших in situ в стенке обнажения в ПК 5 и 6. В дальнейшем на участке максимальной концентрации археологического материала в ПК 5 были проведены рекогносцировочные раскопочные работы, подтвердившие наличие в этом месте раннепалеолитической стоянки, получившей название Лахути IV [Анойкин и др., 2021].

Рис. 2. Расположение стоянок Лахути IV, Оби-Мазар и Лахути I в пределах обнажения Оби-Мазар.

Рис. 1. Карта-схема расположения основных памятников «лессового палеолита» в долине Оби-Мазара.

1 – Кульдара; 2 – Оби-Мазар; 3 – Лахути IV; 4 – Лахути I; 5 – Хонако I–III.

Памятник расположен на правом берегу Оби-Ма-зара, на высоте ~50 м от современного уреза воды (высота над ур. м. ~1 300 м). На этом участке рекой подмывается мощная толща четвертичных отложений, представленная древним аллювием (30–40 м), который перекрыт лессово-почвенными сериями. Основание разреза сложено преимущественно аллювиальными галечниками, мощность которых максимальна в юго-западной части, а поверхность слоя падает к северо-востоку, погружаясь под современный уровень аллювия. Субаэральный комплекс представлен мощными лессово-почвенными сериями (до 70 м), включающими до семи ПК.

Весь археологический материал, выявленный на стоянке Лахути IV в ходе раскопочных работ 2021 г., связан с ПК 5, общая мощность которого на данном участке не превышает 3,8 м. Педокомплекс, как правило, представляет собой полигенетическое тело, которое образовано несколькими погребенными почвами, иногда разделенными небольшими горизонтами лесса, а иногда развитыми одна над другой. Каждая палеопочва отражает этап потепления/увлажнения внутри межледниковья. Профиль ПК состоит из отложений начального (бореального) этапа почвообразования в нижней части профиля (горизонты LB+Bca), оптимального (горизонты Bt, Bm) и заключительного (горизонт BL) [Ломов, Сосин, Сосновская, 1982].

Культуросодержащие слои перекрыты отложениями заключительной стадии почвообразования (су-

глинки коричневато-желтые, пористые, плотные, кар-бонатизированные); их видимая мощность до 0,8 м. Сам ПК представлен тремя выраженными палеопочвами. Верхняя – суглинок средний, коричневато-желтый, комковато-глыбистый, с карбонатами по мелким порам, кротовины до 5 см в диаметре, есть конкреции до 8 см; мощность 0,5 м. Средняя – суглинок тяжелый, коричневый, комковато-ореховатый, с редкими карбонатными конкрециями до 3 см; мощность 1,4 м. В основании ПК залегает мощная карбонатная кора (Sса), сформировавшаяся в начальной палеопочве при последующей декарбонизации оптимальной стадии почвообразования. Она представлена лессовидным суглинком, сильно пропитанным карбонатами, что придает слою общий коричнево-белесый оттенок; мощность 0,7 м. В целом облик данного профиля соответствует характеристике ПК 5, описанного для лессово-почвенных серий Таджикистана [Додонов, 2002]. Согласно комплексу естественно-научных данных, возраст ПК 5 в долине Оби-Мазара составляет ~0,5 млн л.н. [Ранов, Шефер, 2000; Додонов, 2002].

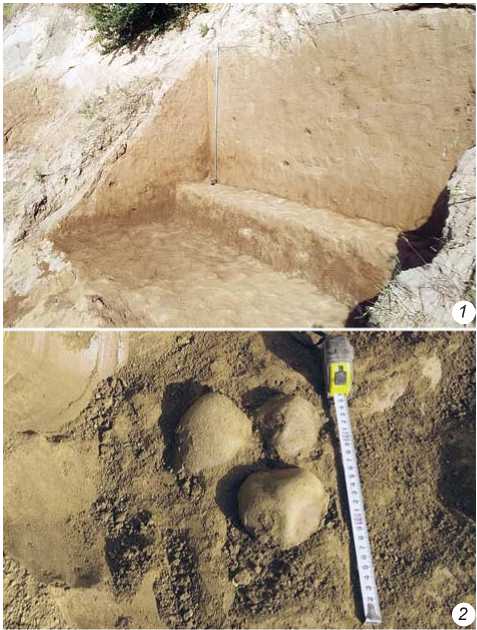

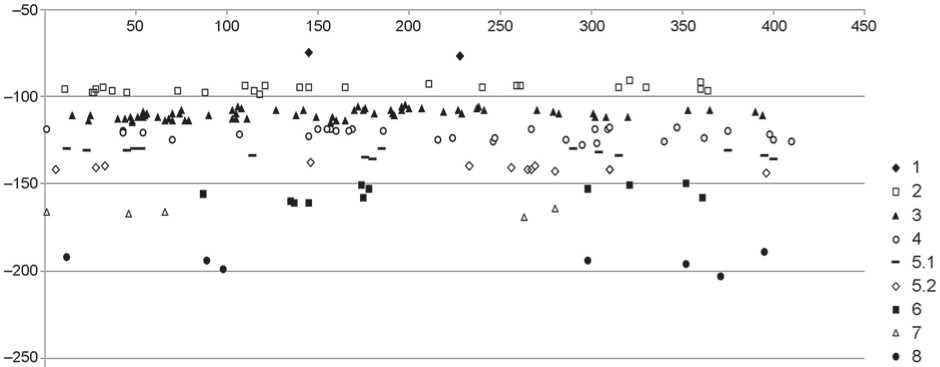

В 2021 г. рекогносцировочным шурфом-врезкой (4,0 × 1,5 м), ориентированным вдоль склона, была вскрыта основная часть профиля ПК 5 до уровня карбонатной корки. Общая глубина вскрытия составила 2,5 м (рис. 3, 1 ). Из-за крутого склона обнажения (~50–60º) раскопанная площадь (6 м2 по дну шурфа) на верхних уровнях вскрытия была существенно меньше. Каменные артефакты зафиксированы в заключительной и оптимальной палеопочвах и залегали субгоризонтально, согласно общему простиранию вмещающих отложений, на нескольких уровнях (всего восемь условных культурных горизонтов), отделенных друг от друга стерильными в археологическом плане зонами (рис. 4). Какие-либо различия в литологическом составе слоя между уровнями с артефактами и стерильными в археологическом плане отложениями не обнаружены.

Археологическая коллекция стоянки Лахути IV включает 662 изделия. Залегание в пределах одного ПК и технико-типологическая характеристика каменного инвентаря позволяют рассматривать его в рамках единой индустрии, а относительно небольшое количество предметов – анализировать их только в совокупности.

Анализ сводной коллекции показал, что в первичном расщеплении довольно значительна доля нуклевидных форм (18 экз., ~8 %, без учета отходов производства) (см. таблицу ). Фиксируется использование нескольких плоскостных техник – радиальной

Рис. 3. Стоянка Лахути IV.

1 – северо-западная стенка раскопа 2021 г.; 2 – скопление отбойников в культурном горизонте 6.

CM

Рис. 4. Проекция залегания артефактов стоянки Лахути IV в культурных горизонтах на северо-западную стенку раскопа 2021 г. (глубина проекции 1,5 м). Цифры рядом с фигурами условных обозначений соответствуют номерам культурных горизонтов.

Состав каменной индустрии стоянки Лахути IV

|

Категория/группа |

Культурный горизонт |

Всего |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

экз. |

% |

|

|

Гальки |

– |

– |

2 |

1 |

3 |

5 |

– |

– |

11 |

1,7 |

|

Колотые гальки |

– |

2 |

3 |

2 |

1 |

– |

1 |

– |

9 |

1,4 |

|

Нуклеусы |

– |

1 |

10 |

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

18 |

2,7 |

|

Нуклевидные обломки |

– |

– |

1 |

2 |

2 |

– |

1 |

– |

6 |

0,9 |

|

Отщепы: |

6 |

55 |

77 |

42 |

40 |

8 |

4 |

15 |

247 |

37,3 |

|

первичные |

– |

5 |

5 |

3 |

2 |

– |

– |

2 |

17 |

2,6 |

|

крупные |

– |

2 |

3 |

1 |

– |

– |

– |

1 |

7 |

1,1 |

|

средние |

– |

3 |

– |

2 |

2 |

– |

– |

1 |

8 |

1,2 |

|

мелкие |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

0,3 |

|

вторичные |

– |

5 |

2 |

1 |

5 |

1 |

1 |

1 |

16 |

2,4 |

|

крупные |

– |

2 |

1 |

– |

3 |

– |

– |

1 |

7 |

1,1 |

|

средние |

– |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

– |

– |

6 |

0,9 |

|

мелкие |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

3 |

0,5 |

|

обычные |

6 |

45 |

70 |

38 |

33 |

7 |

3 |

12 |

214 |

32,3 |

|

крупные |

– |

2 |

18 |

12 |

7 |

1 |

– |

4 |

44 |

6,6 |

|

средние |

2 |

11 |

34 |

19 |

10 |

3 |

3 |

2 |

84 |

12,7 |

|

мелкие |

4 |

32 |

18 |

7 |

16 |

3 |

– |

6 |

86 |

13,0 |

|

Мелкие сколы ( ≤1,5 см) |

2 |

24 |

26 |

18 |

12 |

4 |

– |

1 |

87 |

13,1 |

|

Обломки |

8 |

56 |

47 |

27 |

19 |

4 |

7 |

4 |

172 |

26,0 |

|

Осколки |

2 |

10 |

20 |

14 |

6 |

3 |

4 |

– |

59 |

8,9 |

|

Чешуйки |

4 |

19 |

11 |

9 |

10 |

– |

– |

– |

53 |

8,0 |

|

Всего |

22 |

167 |

197 |

117 |

95 |

25 |

18 |

21 |

662 |

100 |

однофронтальной (7 экз.) (рис. 5, 2, 4, 7, 9), близкой к ней долечной (2 экз.) (рис. 6, 2, 6), а также параллельной в наиболее простом, однонаправленном варианте (4 экз.) (см. рис. 5, 1). Предварительная под- готовка всех видов ядрищ не производилась вовсе или же была минимальной (один-два скола). В качестве ударных площадок использовались удобные естественные поверхности. Зона скалывания не под-

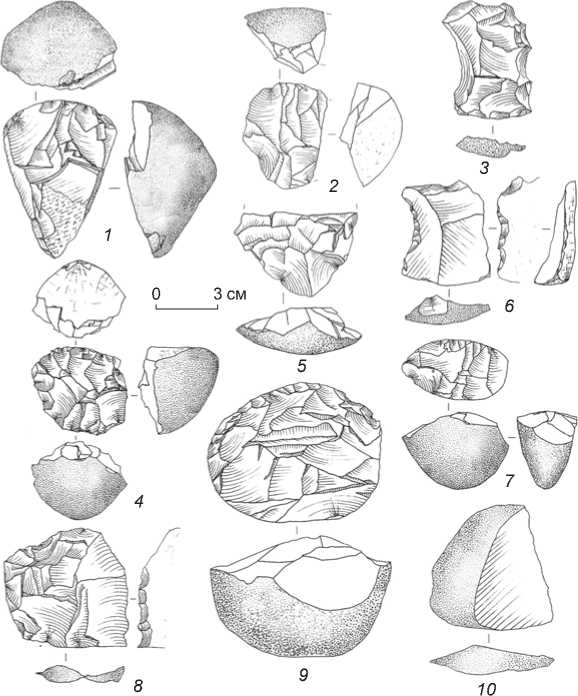

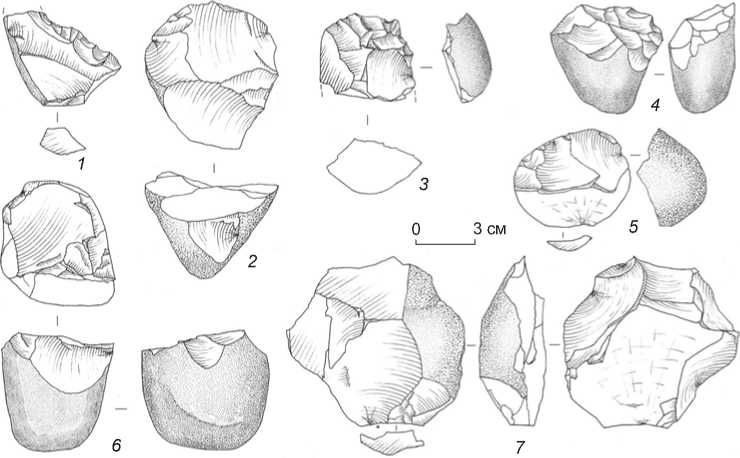

Рис. 5. Каменные арте факты из культурных горизонтов 2 ( 2 , 10 ) и 3 ( 1 , 3–9 ) стоянки Лахути IV. Рисунки Т.У. Худжагелдиева .

1 , 2 , 4 , 7 , 9 – нуклеусы; 3 – зубчатое орудие; 5 – фрагмент унифаса; 6 – выемчатое орудие; 8 – скребло; 10 – «долька».

готавливалась; технические сколы оформления или признаки подправки ударных площадок не зафиксированы. В рамках этой же стратегии производилась обработка ядрищ на крупных массивных сколах (2 экз.) с использованием их вентральной поверхности в качестве готовой плоскости для снятия заготовок (см. рис. 6, 5 , 7 ). На этих нуклеусах также не отмечено следов какой-либо подготовки или переоформления. Зафиксированы сильно сработанные ядрища (3 экз.).

Среди дебитажа большую часть составляют отходы производства (~70 %); в их число входят, кроме обломков и осколков, мелкие сколы (<1,5 см) и чешуйки, которые могут рассматриваться как свидетельства проведения на стоянке вторичной обработки заготовок. Пластинчатых форм нет. Среди отщепов «дольки» разных размеров составляют ~10 % (см. рис. 5, 10 ), из них 1/5 – «клинья». Сколы этого типа были выделены В.А. Рановым, который определял их как продольно фрагментированные долечные, треугольные в продольном сечении и считал характерным продуктом «долечной» техники. Среди сколов доля декортикационных, отражающих начальную стадию расщепления ядрищ, достигает ~5 %, однако галечная корка в той или иной степени сохранена на ~75 % отщепов. Средние и мелкие от-

Рис. 6. Каменные артефакты из культурных горизонтов 4 ( 1 , 3 , 6 ), 5 ( 2 ), 6 ( 4 ), 8 ( 5 , 7 ) стоянки Лахути IV. Рисунки Т.У. Худжагелдиева .

1 – скребло; 2, 5–7 – нуклеусы; 3 – фрагмент унифаса; 4 – чоппер.

щепы представлены примерно равными долями, крупных – незначительно меньше. Ударные площадки, как правило, естественные (76 %), реже – гладкие. В коллекцию входят отбойники (8 экз.) в виде удлиненных галек, разных по размерам и весу, со следами забитости на одном или двух концах.

В орудийном наборе (~8 % коллекции, без учета отходов производства и отбойников) наряду с обломками с ретушью (5 экз.) примерно в равных пропорциях представлены однолезвийные скребла на крупных сколах (4 экз.) (см. рис. 5, 8 ; 6, 1 ), зубчато-выемчатые формы (5 экз.) (см. рис. 5, 3 , 6 ) и унифасы (4 экз.) (см. рис. 5, 5 ; 6, 3 ). Отдельные экземпляры параллельных ядрищ могут также рассматриваться как чопперы, имеющие угол лезвия ~60º (см. рис. 6, 4 ). Кроме того, коллекция включает два атипичных скребка и ретушированный нож.

К наиболее ярким типам орудий отно сятся унифа-сы – небольшие плоско-выпуклые изделия округлых очертаний. Их выпуклая поверхность сохраняет галечную корку, а плоская (или слабовыпуклая) – покрыта негативами уплощающих разноразмерных центростремительных снятий, которые выглядят скорее как относительно тонкие сколы оформления, а не как следы скалывания целевых заготовок, получаемых радиальной техникой.

Таким образом, по особенностям первичного расщепления и составу орудийного набора археологический комплекс стоянки Лахути IV соответствует технико-типологическим характеристикам индустрий раннего палеолита и времени формирования вмещающих отложений. Эта каменная индустрия о стается неизменной на всем протяжении своего существования, в пределах периода образования ПК 5, который по современным представлениям соотносится с МИС 13 (530–480 тыс. л.н.). Отличия, проявляющиеся в степени общей концентрации артефактов и несовпадении доли определенных типов изделий по культуросодержащим горизонтам (нуклевидные формы в горизонте 2, отбойники в горизонте 6 и т.д.), скорее всего, обусловлены различиями в видах хозяйственной деятельности и их интенсивности, а также небольшой площадью вскрытия.

Дискуссия

В настоящее время в долине Оби-Мазара известно, кроме Лахути IV, шесть памятников палеолитического времени, на которых был обнаружен массовый археологический материал: Кульдара (ПК 12, 11), Оби-Ма-зар VI (ПК 6), Лахути I (ПК 5), Оби-Мазар IV (ПК 4), Хонако III (ПК 2 и 4) и Дусти (ПК 1). Суммарно вскрытая площадь составляет ~400 м2, сводная коллекция находок относительно небольшая ~5 тыс. экз. [Ра- нов, Шефер, 2000]. На основе данных палеомагнит-ного анализа отложений и корреляции ПК с изотопно-кислородной шкалой установлен возраст стоянок: ПК 12, 11 – ~0,9 млн лет, ПК 6–4 – ~0,6–0,4; ПК 2, 1 – ~0,2–0,1 млн лет [Там же; Ранов, Каримова, 2005].

К материалам стоянки Лахути IV по времени ближе всего технокомплексы памятников Оби-Ма-зар IV, VI, Лахути I и Хонако III (ПК 4).

Среди перечисленных стоянок наиболее древней индустрией обладает Оби-Мазар VI, возраст которой ~0,6 млн лет. Общая площадь раскопов на памятнике 115 м2, количество находок – 148 экз. [Ранов, Шефер, 2000; Худжагелдиев, 2007]. В коллекции значительна доля манупортов и колотых галек (~15 %). Нуклеусов немного (~3 %), из них два предмета относятся к долечным, три – к многофронтальным бессистемным, выполненным в параллельной технике. Ядрища не подвергались предварительной подготовке. Среди дебитажа много отходов производства (~30 %) – обломки, мелкие сколы и чешуйки. В числе сколов имеется несколько удлиненных экземпляров. Отщепы преимущественно крупных размеров. Ударные площадки, как правило, гладкие, реже – естественные. Много сколов декортикации (>40 %), есть «дольки» и «клинья». В орудийном наборе превалируют скребла, выполненные на гальках или крупных сколах и, как правило, хорошо оформленные мелкими сколами. Зафиксировано несколько чопперов. Отмечены единичные выемчатые орудия и атипичные скребки [Худжагелдиев, 2007].

Материалы стоянки Лахути I связаны с ПК 5, т.е. их возраст оценивается примерно в 0,5 млн лет. Общая площадь раскопов на памятнике 100 м2, количество находок – 1 047 экз. [Ранов, Шефер, 2000; Schäfer et al., 2003]. В коллекции значительна доля манупортов (~25 %), часть из них – возможно, отбойники. Среди нуклеусов (~2 %) преобладают простые параллельные формы (однофронтальные и бессистемные), однако появляются редкие артефакты с подготовленными площадками и сопряженными фронтами. Имеются долечные ядрища. Единичные нуклеусы представляют радиальную систему скалывания.

Среди дебитажа много отходов производства. Большая часть сколов размерами 3–5 см. Обнаружены единичные предметы пластинчатых пропорций. Ударные площадки, как правило, гладкие, реже – естественные, некоторые двугранные. Много сколов декортикации, а также «долек» и «клиньев». В орудийном наборе (~11 %) 1/3 составляют чопперы. Широко представлены скребла на небольших гальках или сколах, в т.ч. «дольках», как правило, тщательно оформленные мелкими сколами и бессистемной ретушью. Обнаружены изделия зубчато-выемчатой группы, отдельные остроконечные формы, включая тейякские острия, атипичные скребки и ножи. Зафиксированы также единичные хорошо обработанные унифасы [Ранов, 1986; Ранов, Шефер, 2000].

Коллекция артефактов (1 341 экз.) стоянки Оби-Мазар IV – самая многочисленная среди индустрий других памятников лессового палеолита Таджикистана. Общая вскрытая площадь 40 м2. Возраст ПК 4, с которым связаны находки, составляет ~0,4 млн лет. Доля манупортов в коллекции незначительна (~5 %). Нуклеусы (~3 %) небольшие по размерам, в основном 3–5 см. Большая часть ядрищ утилизирована в радиальной технике с использованием одного фронта. Много мелких параллельных нуклеусов с разным количеством фронтов и площадок, предназначенных для снятия небольших сколов, в т.ч. удлиненных. Зафиксированы единичные долечные ядрища. Значительная часть нуклевидных изделий несет следы предварительного оформления или последующей технической подработки. Отходы производства составляют ~70 % коллекции. Сколы, как правило, мелкие, реже – средние. Много фрагментированных. Доля декортикационных сколов не превышает 15 %. Среди ударных площадок имеются двугранные при доминировании гладких и значительной доле естественных. «Дольки» и «клинья» немногочисленны. Есть около десятка небольших пластин правильной геометрической формы. Среди орудий (~3 %) превалируют выемчатые изделия и атипичные скребки. В незначительном количестве представлены маловыразительные зубчатые и острийные формы. Отсутствуют чопперы [Ранов, Шефер, 2000; Ранов, 2005].

К этим материалам близка по возрасту небольшая коллекция арте фактов (183 экз.) стоянки Хо-нако III, связанная с ПК 4, который был изучен на площади 33 м2. Доля манупортов в ней существенно выше (~11 %), чем в коллекции стоянки Оби-Мазар IV. Нуклевидные формы (~2 %) представлены типологически неидентифицируемыми фрагментами и разноразмерными радиальными однофронтальными ядрищами. Отходы производства составляют ~30 % коллекции. Сколы, как правило, мелкие, реже – средние. Доля декортикационных достигает ~25 %. Среди ударных площадок заметен процент двугранных при общем доминировании естественных и гладких. «Долек» и «клиньев» ~7 %. Выявлено несколько небольших пластин. Среди орудий (~20 %) наиболее многочисленны такие категории, как скребла и скребки (с учетом комбинированных форм). Чуть менее многочисленны выемчатые изделия, чопперы и резцы. В незначительном количестве представлены ножи и маловыразительные зубчатые и о стрийные формы. В коллекции имеются проторубило (?) на крупном сколе и протолимас [Ранов, Худжагелдиев, Шефер, 2004].

Еще одним памятником, отно сительно близким к Лахути IV по возрасту, но расположенным за преде- лами долины Оби-Мазара, является стоянка Каратау (Яванский р-н, верхнее течение р. Вахш). Объект был изучен на площади ~500 м2. Археологический материал (931 экз.) связан с ПК 6 (~0,6 млн л.н.). В первичном расщеплении использовалась простейшая параллельная и долечная техники. Ядрища не подготавливались. Среди дебитажа ~50 % – отходы производства, преимущественно обломки. В числе сколов много декортикационных, имеются также «дольки» и «клинья» (~8 %). Категория орудий (~9 %) состоит в основном из чопперов. Следующими по представленности являются атипичные скребки и выемчатые орудия. Скребла нестандартизированы, но некоторые экземпляры тщательно отделаны многорядной ретушью. Имеются немногочисленные зубчатые и острийные формы, унифасы (6 экз.) [Ранов, 1988].

Все вышеперечисленные комплексы, а также немногочисленные материалы стоянок Кульдара и Ка-рамайдан их исследователь В.А. Ранов объединял в ка-ратаускую культуру [Там же; Додонов, Ранов, Шарапов, 1989], существовавшую, по его мнению, в регионе в раннем – среднем плейстоцене, ~0,9–0,4 млн л.н. [Ранов, Шефер, 2000; Ранов, Каримова, 2005]. Ее поздний этап, соответствующий 0,6–0,4 млн л.н., имеет следующие характеристики. Первичное расщепление базировалось на параллельной однонаправленной технике с использованием одного или нескольких фронтов, ядрища предварительно не проходили подготовку или же подвергались минимальному оформлению (один-два скола). Применялась также долечная техника. Более поздние комплексы свидетельствуют об использовании и радиального расщепления. В коллекции очень значительную долю (до 70 %) составляют манупорты и отходы производства, в основном обломки. Сколы чаще крупные и средние, пластинчатые формы единичны и случайны. Много сколов декортикации; других технических разновидностей не зафиксировано. Значителен процент «долек», а также «клиньев», получавшихся, скорее всего, в результате фрагментации первых [Ранов, 2005]. Ударные площадки гладкие, много естественных, со временем появляются двугранные, доля которых постепенно растет. В орудийных наборах основными типами являются чопперы и различные виды простых скребел, в т.ч. выполненных на гальках. Много выемчатых изделий и атипичных скребков. В более «молодых» из указанных комплексов имеются острия, включая тейякские. Много сколов и обломков с нерегулярной ретушью. Спецификой является наличие унифасов определенной стандартной формы, со следами вторичной обработки; они представлены как единичными изделиями, так и небольшими сериями. Материалы Лахути IV хорошо вписываются в этот контекст.

На фоне других памятников лессового палеолита Таджикистана Лахути IV выделяется очень высокой концентрацией артефактов – примерно 110 артефактов на 1 м2. Этот показатель даже на самом представительном комплексе Оби-Мазар IV ниже в 3 раза, а на остальных – колеблется от 1 до 6 предметов на 1 м2. Чем обусловлена такая плотность находок на стоянке Лахути IV, пока не установлено, возможно, причиной была специфика палеорельефа во время ее функционирования.

Еще одна особенность стоянки – четкое распределение артефактов по нескольким культурным горизонтам. Лахути IV является первым среди объектов лессового палеолита, на котором это было зафиксировано. Такое распределение артефактов позволяет более детально реконструировать этапы заселения древним человеком изучаемой территории, а также отслеживать возможные изменения в первичном расщеплении и орудийных наборах на относительно коротком хронологическом отрезке, в пределах периода формирования одного ПК.

Следует отметить, что отсутствие культурных горизонтов заложено в самом понятии «лессовый палеолит». В.А. Ранов, предложивший этот термин, указывал, что для индустрий лессового палеолита характерны «преобладающая рассеянность находок, нахождение палеолитических орудий как бы во “взвешенном состоянии”» [Ранов, Шефер, 2000, с. 20]. Однако на одном памятнике – Оби-Мазар IV – исследователем был выявлен хорошо выраженный культурный горизонт мощностью ~10 см, хотя и на участке небольшой протяженности (зачистка 2, 1984 г.) [Ранов, 2005]. Как правило, мощность слоя, содержащего артефакты, составляет 20–25 см, на вскрытых участках отсутствуют элементы нормального культурного горизонта в виде каких-либо структур или скопления хозяйственных отходов [Там же, с. 17]. На стоянке Лахути IV зафиксированы нескольких четко выделяющихся уровней залегания археологического материала с разбросом находок до 10 см, а также более мощные (до 20 см) горизонты – возможно, свидетельства нескольких близких по времени посещений, во время которых не успевали накопиться отложения, достаточные для перекрытия артефактов. Кроме того, в культурном горизонте 6 обнаружено локальное скопление (0,5 × 0,5 м) галек с признаками использования в качестве отбойников; вероятно, эти находки являются остатками рабочей площадки (см. рис. 3, 2 ).

На фоне материалов других стоянок в регионе палеолитические индустрии из ПК 6–4 в долине Оби-Мазара выделяются некоторой специфично стью. Практически все раннепалеолитические материалы в западной и северной частях Средней Азии имеют поверхностное залегание, их культурно-хронологическая позиция определяется в первую очередь по наличию в коллекциях крупных бифасиальных изделий (Казахстан, Туркменистан) [Вишняцкий, 1996; Дере- вянко, 2017]. Такие формы отсутствуют в индустриях памятников на территории Таджикистана. Те же немногие стратифицированные и близкие по возрасту раннепалеолитические комплексы, которые известны за пределами Таджикистана, например стоянки Кошкурган и Шоктас в Южном Казахстане, имеют принципиально иной индустриальный облик [Раннепалеолитические микроиндустриальные комплексы…, 2000].

На южной границе Таджикистана, на территории Афганистана достоверные памятники раннего палеолита неизвестны. Например, коллекции рубил, кливеров и чопперов с побережья оз. Даштинавур и из ущелья Дарраидадил В.А. Ранов не рассматривал как палеолитические. Единственным комплексом в данной зоне, который может соответствовать финальным стадиям раннего палеолита, ученый считал единичные находки, в т.ч. бифасиальное орудие, происходящие из долины Хазарсум [Ранов, Каримова, 2005].

Материалы стоянок каратауской культуры выделяются индустриальной спецификой (широкое применение долечной, радиальной и простейшей параллельной техник, многочисленно сть чопперов и унифасов, отсутствие выраженных бифасиальных изделий, значительный процент орудий на сколах (скребла, выемчатые)). Наиболее близкие их аналоги известны в соанских индустриях на севере п-ова Индостан и в раннепалеолитических комплексах на юго-западе Китая.

Соанские галечно-отщепные комплексы, рассматриваемые исследователями, как правило, в рамках финала среднего плейстоцена, сосредоточены в основном в предгорной зоне южного склона Гималаев и связаны с отложениями высоких террас в верхнем течении рек Инд, Соан, Сатледж и др., т.е. по геоморфологической позиции они близки к лессовым комплексам Таджикистана [Sali, 1990; Petraglia, 2010]. Указанные комплексы базируются на одном сырье – речном аллювии. Определенные параллели прослеживаются и в составе индустрий [Chauhan, 2005]. Первичное расщепление характеризуется доминированием дисковидных (радиальных) и однонаправленных параллельных, а также производных от последних мультиплощадочных (бессистемных) ядрищ. Долечное расщепление в описании соанских материалов обычно не упоминается, однако, судя по приведенным в ряде публикаций схемам, некоторые чопперы представляют собой, вероятно, сработанные ядрища этого типа [Chauhan, 2007, р. 417], а изделия, интерпретируемые как дисковидные нуклеусы/скребла, соответствуют унифасам в раннепалеолитических коллекциях Таджикистана [Chauhan, 2005]. Наличие редких и невыразительных предметов с элементами бифаси-альной обработки не противоречит выводам о сход- стве, т.к. подобные единичные изделия фиксируются и на памятниках в долине Оби-Мазара (Лахути I, Хо-нако III) [Ранов, Жуков, 1982; Ранов, Худжагелдиев, Шефер, 2004]. Соанские индустрии отражают использование преимущественно унифасиальной обработки при редком и несистемном применении бифасиаль-ной техники. Эта особенность отличает их от ашель-ских комплексов, распространенных в центральной и южной частях Индостана. В основе расхождений, как считает часть исследователей, – различия не только в культурной специфике, но и в выборе каменного сырья (галечник или обломочник) [Chauhan, 2005; Petraglia, 2010]. Так, галечная основа соанских индустрий могла предопределять существенно большую долю чопперов в этих комплексах, а также массовость унифасов. Последние изготавливались теми же техническими приемами, что и бифасиальные орудия в ашельских индустриях [Petraglia, 2010], однако естественная форма гальки позволяла оформлять сколами только одну плоскость для получения орудия плосковыпуклого или двояковыпуклого в профиле. С точки зрения большинства исследователей, различия в сырьевых предпочтениях объясняются в первую очередь культурными различиями [Деревянко, 2018].

Сходные со став индустрий и проявления близкой стратегии утилизации галечного сырья можно зафиксировать и на ряде раннепалеолитических стоянок Юго-Западного Китая, сопоставимых или более древних по возрасту. Здесь при изготовлении крупных рубящих орудий наряду с бифасиальной техникой использовалась преимущественно унифасиальная обработка [Lei et al., 2020]. Таким образом, полученные результаты позволяют предполагать связь раннепалеолитических индустрий Таджикистана прежде всего с юго-восточным ареалом этих культур; однако данные параллели требуют дополнительного изучения и обоснования.

Дальнейшие изменения палеолитических индустрий на территории Таджикистана можно проследить по материалам комплекса стоянок Хонако, также находящегося в долине Оби-Мазара. Массовый археологический материал среднего палеолита был зафиксирован здесь на нескольких участках в ПК 2 и 1; он радикально отличался по облику от более древних комплексов [Schäfer, Ranov, Sosin, 1998].

В ассамбляжах из ПК 2 первичное расщепление было ориентировано на получение пластинчатых заготовок; они составляют 45 % сколов. Доминировало параллельное однонаправленное скалывание. Несколько нуклеусов могут быть отнесены к протопризмати-ческим. Среди орудий превалируют однолезвийные скребла и ножи на пластинах. Имеется мустьерский остроконечник [Ранов, Шефер, 2000; Schäfer, Ranov, Sosin, 1998]. Индустрия из ПК 1 менее многочисленна, но, по мнению исследователей, безусловно явля- ется мустьерской, со значительной долей леваллуа; ориентирована на изготовление отщепов и в целом выглядит более архаичной, чем материалы из ПК 2 [Schäfer, Ranov, Sosin, 1998, р. 133].

Связь ассамбляжей с предшествующими раннепалеолитическими комплексами неочевидна. В некоторых публикациях В.А. Ранов относил материалы ПК 2 к финалу каратауской культуры [Ранов, Каримова, 2005, с. 166], но считал более вероятным появление ранних пластинчатых индустрий в регионе вследствие миграции их создателей с Ближнего Востока [Ранов, Шефер, 2000].

Заключение

Новый этап работ на лессовых стоянках Таджикистана показал, что долину Оби-Мазара, хотя она сравнительно хорошо изучена, следует рассматривать перспективной зоной поиска новых объектов раннего палеолита. Материалы стоянки Лахути IV, открытой здесь в 2021 г., дополняют уже имевшиеся данные по лессовому палеолиту региона и хорошо вписываются в общий контекст раннепалеолитических индустрий Таджикистана. Особенностями стоянки являются очень высокая концентрация артефактов и залегание их в нескольких культурных горизонтах. В ходе дальнейших исследований это позволит более детально реконструировать этапы заселения древним человеком изучаемого участка долины, выделить зоны производственной активности и типы хозяйственной деятельности, а также проследить возможные изменения в первичном расщеплении и орудийных наборах на относительно коротком хронологическом отрезке. Как показал анализ, каменные ассамбляжи, связанные с отложениями ПК 6–4, обнаруживают индустриальное единство, определяемое как приоритетными техниками первичного расщепления (долечная, радиальная, простая параллельная), так и составом орудийного набора (чопперы, унифасы, однолезвийные скребла и др.). Полученные данные дают возможность более обоснованно проводить аналогии с синхронными комплексами других регионов, в первую очередь, с материалами севера п-ова Индостан (соанские индустрии) и Восточной Азии.

Полевые исследования и анализ материалов стоянки Лаху-ти IV выполнены за счет гранта РНФ № 22-18-00568 «Первоначальное заселение человеком Средней Азии: археология, хронология, палеогеография лессового палеолита», обзор индустрий каратауской культуры, оценка их связи с ассамбляжами среднего палеолита региона и сопоставление с комплексами сопредельных территорий – гранта

РНФ № 22-18-00649 «Заселение западной части Центральной Азии человеком современного анатомического облика в период среднего-верхнего палеолита: хронология миграционных процессов». Участие в исследованиях П.М. Соси-на и Т.У. Худжагельдиева поддержаны проектом Nordforsk THOCA (105204).

Список литературы Лахути IV - новая стоянка лессового палеолита в Таджикистане

- Анойкин А.А., Рыбалко А.Г., Худжагелдиев Т.У., Сосин П.М., Курбанов Р.Н. Лахути IV – новая стоянка раннего палеолита в долине реки Оби-Мазар (Южный Таджикистан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 29–37.

- Вишняцкий Л.Б. Палеолит Средней Азии и Казахстана. – СПб.: Европейский Дом, 1996. – 213 с.

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. II: Первоначальное заселение человеком Северной, Центральной и Средней Азии. – 884 с.

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. III: Ашельская и бифасиальная индустрия в Африке и Азии: Левант, Аравия, Иран, Индия, Вьетнам и островная часть Юго-Восточной Азии. – 572 с.

- Додонов А.Е. Четвертичный период Средней Азии: стратиграфия, корреляция, палеогеография. – М.: ГЕОС, 2002. – 250 с.

- Додонов А.Е., Ранов В.А., Шарапов Ш.Ш. Карамайдан – новая точка с палеолитическими орудиями и среднеплейстоценовой фауной в палеопочвах Южного Таджикистана // Бюл. комис. по изуч. четвертич. периода. – 1989. – № 58. – C. 26–36.

- Лазаренко А.А., Ранов В.А. Каратау I – древнейший палеолитический памятник в лессах Средней Азии // Бюл. комис. по изуч. четвертич. периода. – 1977. – № 47. – С. 50–56.

- Ломов С.П., Сосин П.М., Сосновская В.П. Строение и вещественный состав погребенных почв Таджикистана // Почвоведение. – 1982. – № 1. – С. 18 –30.

- Раннепалеолитические микроиндустриальные комплексы в травертинах Южного Казахстана / А.П. Деревянко, В.Т. Петрин, Ж.К. Таймагамбетов, З.К. Исабеков, А.Г. Рыбалко, М. Отт. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – 300 с.

- Ранов В.А. Раскопки нижнепалеолитической стоянки Лахути I в 1979 г. // Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе, 1986. – Вып. XIX. – С. 11–36.

- Ранов В.А. Каменный век Южного Таджикистана и Памира: дис. … д-ра ист. наук в форме научного доклада. – Новосибирск, 1988. – 52 с.

- Ранов В.А. Раскопки в 4–6 палеопочвах лессово-почвенного разреза Оби-Мазар в 1995 и 1997 годах // Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе, 2005. – Вып. XXX. – С. 14–32.

- Ранов В.А., Жуков В.А. Работы отряда по изучению каменного века в 1976 г. // Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе, 1982. – Вып. XVI. – С. 9–30.

- Ранов В.А., Каримова Г.Р. Каменный век Афгано-Таджикской депрессии. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 248 с.

- Ранов В.А., Шефер Й. Лессовый палеолит // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 2. – С. 20–32.

- Ранов В.А., Худжагелдиев Т.У., Шефер Й. Раскопки 4-й палеопочвы разреза Хонако III (Южный Таджикистан) в 2003 г. // Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе, 2004. – Вып. XXIX. – С. 71–120.

- Худжагелдиев Т.У. Каменная индустрия из педокомплекса 6Б разреза Оби-Мазар (Южный Таджикистан) по раскопкам 1997 г. // Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе, 2007. – Вып. XXXI. – С. 169–197.

- Chauhan P.R. The technological organization of the Soanian palaeolithic industry: a general “typo-qualitative” description of a large core-and-fl ake assemblage in surface context from the Siwalik hills of northern India // Issues and Themes in Anthropology: A Festschrift in Honour of Professor D.K. Bhattacharya. – Delhi: Palaka Prakashan, 2005. – P. 287–336.

- Chauhan P.R. Soanian cores and core-tools from Toka,northern India: Towards a new typo-technological organization // J. of Anthropological Archaeol. – 2007. – Vol. 26 – P. 412–441.

- Ding Z.L., Ranov V., Yang S.L., Finaev A., Han J.M., Wang G.A. The loess record in southern Tajikistan and correlation with Chinese loess // Earth and Planetary Science Letters. – 2002. – Vol. 200. – P. 387–400.

- Lei L., Lotter M.G., Li D., Kuman K., Li H. Refi ning the understanding of large cutting tool technology in the Baise Basin, South China // Lithic Technology. – 2020. – Vol. 46. – P. 87–103.

- Petraglia M.D. The Early Paleolithic of the Indian subcontinent: hominin colonization, dispersals and occupation history // Out of Africa I. The First Hominin Colonization of Eurasia. – [s.l.]: Springer, 2010. – P. 165–180.

- Ranov V.A. The “Loessic Palaeolithic” in South Tadjikistan, Central Asia: its industries, chronology and correlation // Quaternary Sci. Rev. – 1995. – N 14. – P. 731–745.

- Sali S.A. Stone Age India. – Aurangabad: Shankar Publ., 1990. – 288 p.

- Schäfer J., Laurat T., Ranov V.A., Sosin P.M. Das Altpaläolithikum des 4. Paläobodenkomplexes von Obi-Mazar (Tadschikistan) // Erkenntnisjäger. Kultur und Umwelt des frühen Menschen. – Festschrift für Dietrich Mania. – Halle: Landesmuseum für Vorgeschichte, 2003. – S. 509–535. – (Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen-Anhalt; Bd. 57).

- Schäfer J.M., Ranov V.А., Sosin Р.М. Тhе “Cultural Evolution” of man and thе chronostratigraphical background of changing environments in thе loess palaeosoil sequences of Obi-Mazar and Кhоnаkо (Tadjikistan) // Anthropologie. – 1998. – Vol. XXXVI, N 1/2. – P. 121–135.