Ландшафтно-геоморфологический анализ мезоэкотона "Малый Сырт - Прикаспийская низменность" с применением ГИС-технологий

Автор: Рулев Александр Сергеевич, Юферев Валерий Григорьевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 4 (18), 2016 года.

Бесплатный доступ

Ландшафтно-геоморфологическая концепция исследования переходных зон различного пространственного уровня определяет использование компьютерного моделирования как состояния ландшафтных объектов, так и процессов, протекающих в таких зонах. Геоинформационные технологии в совокупности с инструментами геостатистики обеспечивают изучение динамики геосистем в изменяющихся условиях различного характера. Важность определения ландшафтных границ в переходных зонах обусловлена особенностями функционирования ландшафтов, что необходимо для обоснования мер по обеспечению их устойчивости. Ландшафтные границы непосредственно связаны с особенностями рельефа, в связи с чем геоморфологические исследования ландшафтов в экотонах обеспечивают возможность выявления их свойств и характеристик и разработки эффективных планов по предотвращению процессов деградации в них. В зоне экотона Общего Сырта и Прикаспийской низменности выделяются аккумулятивно-эрозионная равнина, террасы, уступ и склоны, плоские и озерные участки. Сочетание совершенно различных условий формирования территории обусловило сложность ее геолого-геоморфологического строения и комплексность почвенного покрова. Выделение южной части Общего Сырта в отдельный геоморфологический район связано с переходом сыртового рельефа в поверхность Прикаспийской низменности. Рельеф как важная составляющая ландшафта определяет его устойчивость в целом и продуктивность. Под воздействием экзогенных факторов резко изменяются условия функционирования ландшафтов. Проведенные морфодинамические исследования рельефа при помощи компьютерного цифрового моделирования позволили выявить его морфоскульптуру, выделить пространственные, линейные и точечные элементы рельефа, определить характеристики с уточнением географических координат исследуемых объектов. Разработанные векторные почвенные картографические слои позволили уточнить пространственную дифференциацию почв в катене Малого Сырта.

Ландшафт, геоморфология, анализ, экотон, геоинформация, технология, модель, рельеф

Короткий адрес: https://sciup.org/149131409

IDR: 149131409 | УДК: 551.4:52 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2016.4.8

Текст научной статьи Ландшафтно-геоморфологический анализ мезоэкотона "Малый Сырт - Прикаспийская низменность" с применением ГИС-технологий

DOI:

Использование геоинформационных технологий при морфодинамическом моделировании рельефа и ландшафтов является основой для осуществления анализа и построения тематических геоморфологических, ландшафтных и почвенных карт: высот, углов склона, уклонов склона, водосборов, риска, интенсивности протекания опасных экзогенных процессов, возможного загрязнения и др. Ландшафтно-геоморфологический подход с использованием компьютерного моделирования и ГИС-технологий дает возможность изучения динамики геосистем с учетом антропогенного и техногенного изменения. Ландшафтные границы, которые выделяют в антропогенно трансформированных ландшафтах, чаще всего являются геоморфологическими, в связи с чем исследование особенностей рельефа дает возможность уточнить свойства и характеристики ландшафтов, а также разработать эффективные планы по предотвращению процессов деградации в них.

Методика исследований

Использование геоинформационного анализа данных как метод исследования ландшафтов дает возможность за короткое время получить необходимую информацию об их состоянии на больших территориях, сократить объем наземных исследований, обеспечив при этом экономическую и научную достоверность исследований [3; 5]. Анализ спектрозональных космоснимков, представляющих собой источник многоплановой информации о текущем состоянии ландшафтов, дает возможность получить большой объем данных об особенностях изучаемых ландшафтов [8; 11; 16; 21; 22]. Использование серии разновременных снимков, отражающих изменения мелких форм морфоскульптуры рельефа, позволяет изучать процессы и явления, проходящие в ландшаф- тах, информация о которых иногда может быть недоступной при наземных исследованиях. Применение методов геоинформационного цифрового картографирования [2; 9; 12; 19] обеспечивает создание тематических картографических слоев, несущих разнообразную, привязанную к географическим координатам информацию, что выводит исследования на новый научный уровень.

Рельеф как важная составляющая ландшафта определяет как его устойчивость в целом, так и его продуктивность. Под воздействием экзогенных (природных и антропогенных) факторов на ландшафты резко изменяются условия их функционирования. Особое влияние оказывают антропогенные и техногенные факторы. В любом случае механическое изменение параметров верхнего слоя поверхности изменяет его физические характеристики: уменьшается плотность, повышается пористость. Кроме того, меняется рельеф и разрушается сложившаяся экосистема. Влияние процессов деградации на геоморфологические характеристики рельефа несомненно, так как нарушения поверхностного слоя усугубляются негативным воздействием природных факторов, вызывающих ветровую и водную эрозию.

Рельеф как сложная поверхность, исторически сложившаяся под действием большого количества факторов, может быть математически описан в трехмерном пространстве как регулярная совокупность отдельных координат и точек с установленной высотой, а в четырехмерном пространстве – как изменение высоты этих точек во времени. При этом природная дискретность рельефа предполагает выявление закономерностей этого изменения в идеальном случае для каждой точки, а для практического применения – для ландшафтных фаций или урочищ при наличии однородных условий и существенных факторов [1; 13; 23].

В связи с этим морфодинамические исследования при помощи компьютерного циф- рового моделирования – это современный метод изучения рельефа, который дает возможность выявить характеристики и контуры элементарных поверхностей катенарных комплексов с относительно однородными свойствами [14; 15; 18].

Результаты и обсуждение

Зона экотона Общего Сырта и Прикас-пия, протянувшаяся от Волги до предгорий Урала, представляет собой узкую субширотную полосу шириной 15–25 км, в пределах которой выделяются аккумулятивно-эрозионная сыртовая равнина, нижне- и верхнехвалынс-кие террасы, абразивно-эрозионный уступ и склоны, плоские и озерно-лиманные участки Прикаспийской низменности [10]. Абсолютные отметки поверхности изменяются от -11 до 222 м, среднее значение высоты 46 м, стандартное отклонение 27 м. Максимальный угол наклона склона (крутизна) 12,9°, среднее значение угла наклона склона 0,6°, стандартное отклонение 0,4°. Длительное соседство совершенно различных условий формирования территории (морских, прибрежных, континенталь- ных)в верхнеплиоцен-четвертичное время обусловило сложность ее геолого-геоморфологического строения, почвенного покрова.

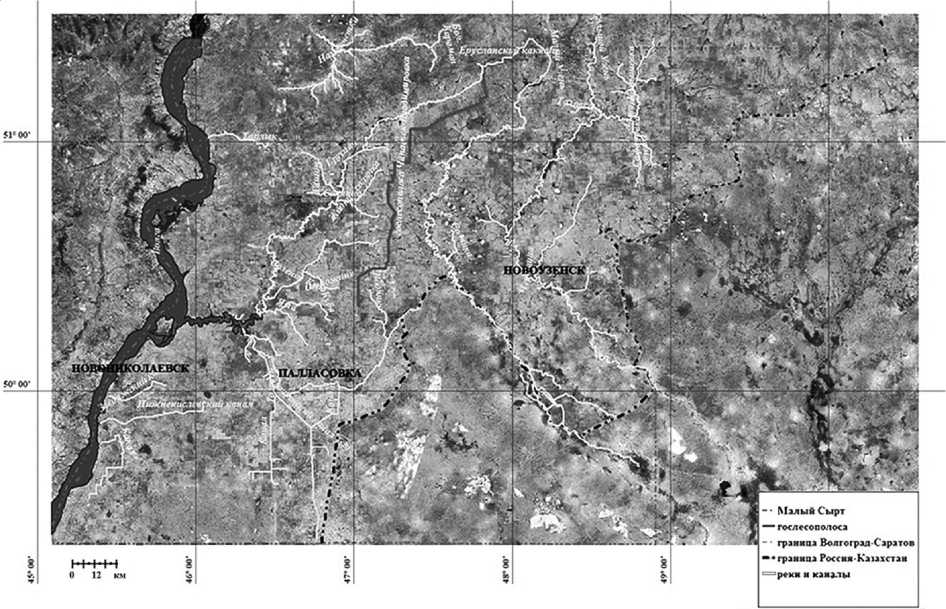

Выделение южной части Большого Сырта в отдельный геоморфологический район связано с переходом сыртового рельефа в поверхность Прикаспийской низменности. Территориально Малый Сырт располагается на территориях Саратовской и Волгоградской областей и Республики Казахстан в пределах примерно от 49°30' до 51°30' с. ш. на левом берегу Волги. По долготе Малый Сырт протянулся от Волги до Предгорья Урала примерно до 56°30' в. д. (рис. 1).

На формирование современных форм рельефа Малого Сырта влияют активные эрозионные процессы природного характера и антропогенное воздействие [4; 17; 24]. Рав-нинность и ступенчатость рельефа является характерной особенностью Общего сырта, включая Малый Сырт. Весь ход тектонического развития способствовал тому, что здесь постоянно сохранялся равнинный рельеф морского или континентального происхождения и все наиболее значительные неровности этих равнин определялись крупными тектоничес-

Рис. 1. Космокарта участка Малого Сырта на территории России

кими структурами. Происходила периодическая смена равнин разного генезиса.

Интенсивное опускание низкого Заволжья и Прикаспийской низменности приводит к неоднократному вторжению на эту территорию неогеновых и четвертичных морей с юга (акчагыльское, апшеронское, хазарское, хвалынское). Однако в результате мощной аккумуляции, имевшей место еще и в более ранние эпохи, поддерживается равнинность территории [7].

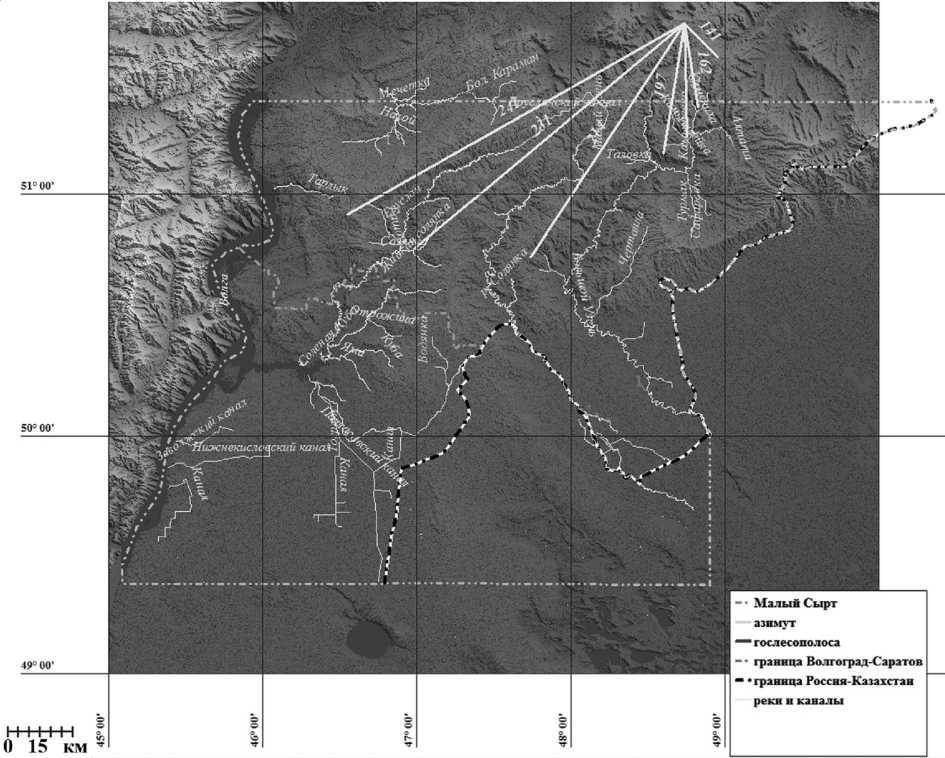

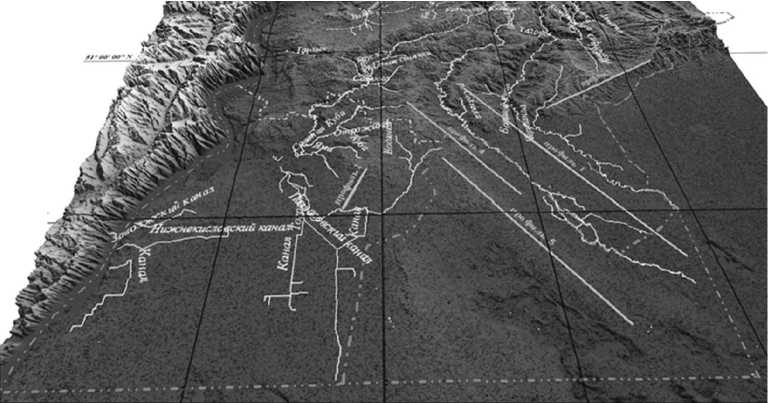

Таким образом, в результате сложного взаимодействия эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов, протекавших на протяжении длительного геологического времени и особенно проявившихся в мезокайнозое, на территории исследования сформировались крупные орографические районы, в том числе Общий Сырт и Прикаспийская низменность. Исследования особенностей направлений склонов показали, что основные водотоки исходят из одной точки с координатами 51°41'26" с. ш. и 48°44'16" в. д.; из области, имеющей абсолютную высоту над уровнем мирового океана 134 м, таких водотоков 7: реки Большой Караман, Еруслан, Большой и Малый Узень и притоки Камышлейка, Семениха, Камышевка. Водоразделы их водосборов до широты примерно 50°45' имеют азимуты 241, 231, 214, 197, 179, 162 и 141 градус (рис. 2). При этом 2 водотока принадлежат водосбору реки Волга, а 5 – к водосбору системы озер Прикаспийской низменности.

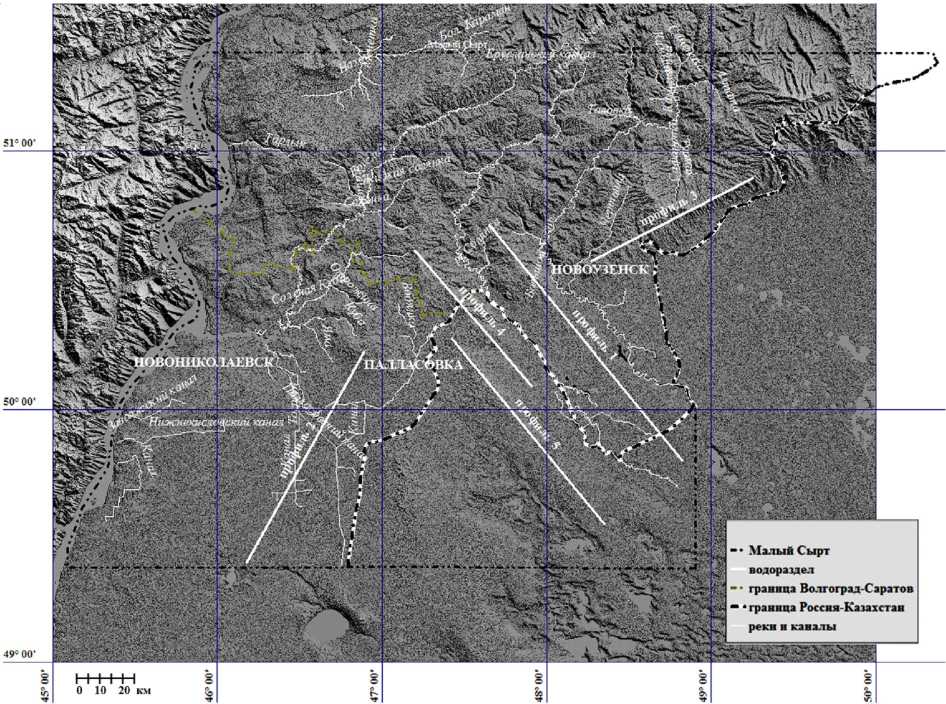

Изучение геоморфологических характеристик рельефа Малого Сырта по модельным профилям водоразделов позволило выявить закономерности изменения высот водораздельных склонов по их протяжению и определить их статистические параметры [6; 20; 24]. На рисунке 3 представлена карта пластики рельефа Малого Сырта с линиями построения модельных профилей. Характерные профили

Рис. 2. Особенности направлений склонов Малого Сырта

Рис. 3. Карта пластики рельефа Малого Сырта с линиями построения модельных профилей

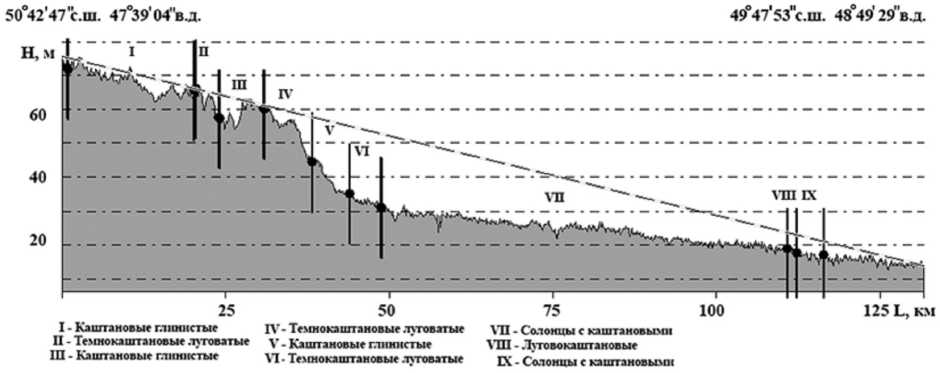

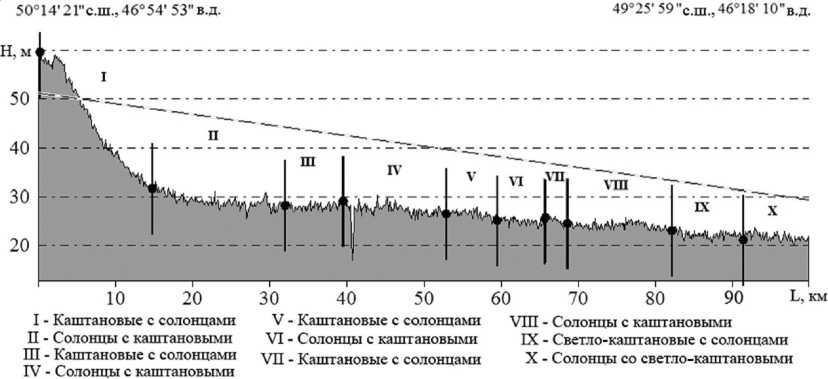

водораздела в направлении на юго-запад показаны на рисунке 4, переходного участка от возвышенности к равнине по направлению юго-восток – на рисунке 5.

Неоднородность рельефа Малого Сырта оказывает существенное влияние на проявление широтной почвенной зональности по направлению северо-запад – юго-восток.

Расчлененность территории и наличие речных долин способствует неоднородному увлажнению территории, что приводит к вертикальной дифференциации почв. Визуализация трехмерной модели рельефа с линиями модельных профилей показана на рисунке 6.

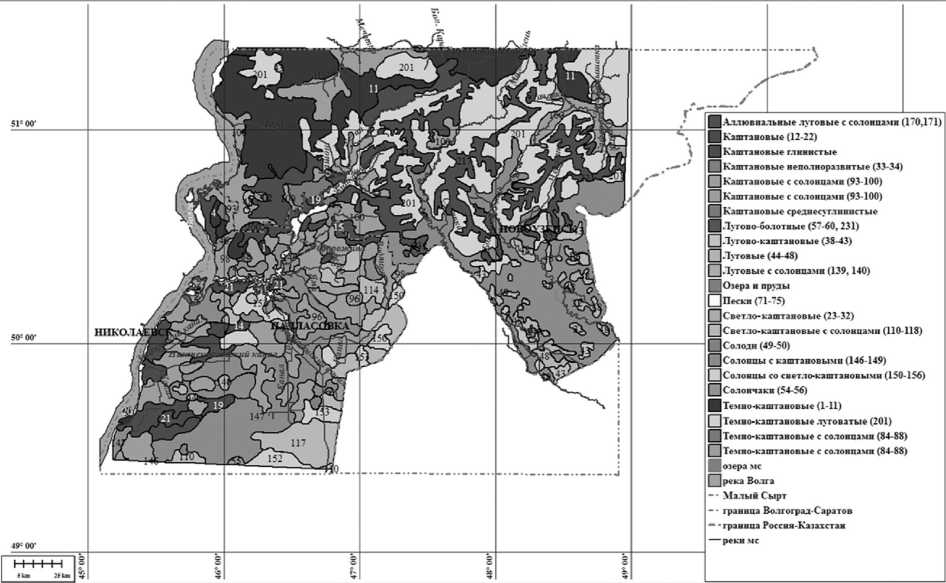

В пределах Волгоградской и Саратовской областей почвенный покров данной зоны относится к Заволжской сухостепной провинции и представлен темно-каштановыми, каштановыми почвами и их в различной степени смытыми видами, лугово- и луговато-каштановыми, лиманными и пойменными почвами, солонцами.

Характерными признаками большинства почвенных разностей каштанового типа явля- ются малогумусность, сильно выраженная дифференцированность профилей на генетические горизонты, наличие плотных карбонатных слоев, глинистый и тяжелосуглинистый гранулометрический состав, развитие солонцового процесса и комплексность почвенного покрова.

Каштановые почвы залегают к югу от реки Иргиз до широты 5020'. Северные участки заняты темно-каштановыми и каштановыми почвами. По гранулометрическому составу преобладают глинистые и тяжело-глинистые почвы; в пойме реки Еруслан встречаются почвы более легкого гранулометрического состава. В южной части Малого Сырта развиты светло-каштановые почвы, а южнее широты 50°20' в долинах рек Еруслан, Кушум, Каменка, Большой и Малый Узень всю территорию занимают солонцы и почвы солонцового типа. В юго-восточной части Малого Сырта встречаются солончаки. На геоинформационном слое «Почвы Малого Сырта» (см. рис. 7) просматривается изменение типов почв, связанное с особенностями рельефа.

Рис. 4. Модельный профиль рельефа по линии «профиль 1» водораздела Малого Сырта

Рис. 5. Модельный профиль рельефа по линии «профиль 2»

Рис. 6. Визуализация трехмерной модели рельефа с линиями модельных профилей

Рис. 7. Карта почв участка Малого Сырта на территории России

Изучение распределения типов почв по профилю 1 (рис. 4) показало, что по направлению модельного водораздела на юго-восток типы почв по высоте до 31 м и по широте 50°22'44" представлены темно-каштановыми глинистыми и каштановыми луговыми почвами, протяженность участка 40 км со средним углом наклона склона 0,05°. Далее на юго-восток почвенные комплексы представлены в основном солонцами с каштановыми почвами и участками лугово-каштановых почв.

При анализе распределения почв по профилю 2 (рис. 5), проложенному на юго-запад, выявлено, что основными типами являются каштановые с солонцами и солонцы с каштановыми почвами. Светло-каштановые с солонцами и солонцы со светло-каштановыми почвами по профилю отмечены южнее широты 49°35', что свидетельствует о переходе из степной зоны в зону полупустыни.

В целом можно отметить, что в южной части исследуемой территории преобладает дву- и трехчленный почвенный комплекс, типичный для Прикаспийской низменности, в образовании которого участвуют каштановые, светло-каштановые, лугово-каштановые, лиманные солонцеватые почвы и солонцы.

Залегание близко к поверхности высокодисперсных хвалынских «шоколадных» глин с запасом солей до 150 т/га, их водонепроницаемость препятствуют проведению мелиоративных работ.

Таким образом, проведенные морфодинамические исследования рельефа при помощи компьютерного цифрового моделирования позволили выявить его морфоскульп-туру, выделить пространственные, линейные и точечные элементы рельефа, что обеспечило определение их характеристик с уточнением географических координат исследуемых объектов. Разработанные векторные почвенные картографические слои позволили определить пространственную дифференциацию почв в катене Малого Сырта, что послужит основой для ландшафтного планирования мелиоративных работ в сложных, меняющихся условиях рассматриваемого экотона.

Список литературы Ландшафтно-геоморфологический анализ мезоэкотона "Малый Сырт - Прикаспийская низменность" с применением ГИС-технологий

- Анисимов, В. И. Основы морфометрического анализа рельефа/В. И. Анисимов. -Грозный: ЧИГУ, 1987. -91 с.

- Анопин, В. Н. Картографирование деградированных ландшафтов Нижнего Поволжья/В. Н. Анопин, А. С. Рулев. -Волгоград: ВолгАСУ, 2007. -168 с.

- Берлянт, А. М. Картография и геоинформатика/А. М. Берлянт, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов//Итоги науки и техники. Сер.: Картография. -М.: ВИНИТИ, 1991. -Т. 14. -176 с.

- Бобровицкая, Н. Н. Методические рекомендации по применению материалов аэрофотосъемок для исследования и расчета характеристик водной эрозии почв/Н. Н. Бобровицкая. -Л.: Гидрометеоиздат, 1986. -110 с.

- Геоинформационные технологии в агролесомелиорации/К. Н. Кулик, А. С. Рулев, В. Г. Юферев . -Волгоград: ВНИАЛМИ, 2010 -102 с.