Лечение двухфакторной патологии, вызванной термическим поражением на фоне внешнего гамма -облучения

Автор: Гайнутдинов Т.Р., Вагин К.Н., Идрисов А.М., Низамов рА.Н., Василевский Н.М., Низамов рУ.Н.

Статья в выпуске: 1 т.245, 2021 года.

Бесплатный доступ

Смоделировано двухфакторное поражение лучевой и ожоговой болезней в отдельности и их комбинации. Установлено, что внешнее у-облучение белых крыс в дозе 7,5 Гр вызывает лучевую болезнь тяжелой степени с высокой летальностью животных. При этом отмечено, что степень термического ожога зависит от времени соприкосновения с поверхностью тела нагретой до 190 °С металлической пластины: аппликация ее на 5 секунд вызывает ожог III А степени, 8-секундная экспозиция - Ш Б степени, о чем свидетельствуют сроки образования, отторжения ожогового струпа и полного заживления термических повреждений. Показано усугубляющее действие ионизирующей радиации на течение и исход комбинированной радиационно-термической патологии. Для лечения изучаемой патологии, был использован препарат «ОСК», который применяли подкожно непосредственно под ожоговый участок кожи в дозе 0,4 мл после лучевого и термического воздействия на организм.

Ионизирующее излучение, ожог iii а и iii б степени, комбинированное радиационно-термическое поражение, терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142229100

IDR: 142229100 | УДК: 619:616-001.28:616-08 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-245-1-17-24

Текст научной статьи Лечение двухфакторной патологии, вызванной термическим поражением на фоне внешнего гамма -облучения

В настоящее время происходит увеличение использования ионизирующей радиации в промышленности, науке, здравоохранении, сельском хозяйстве для выработки электроэнергии, оборонной сферы и т.д., нарушения правил эксплуатации объектов ядерного цикла, транспортировки и хранения радиоактивных веществ, могут привести к катастрофическим последстви- ям. Патологический процесс, развивающийся в результате сложных химических и биохимических изменений, возникающих в организме под воздействием облучения, характеризуют лучевую болезнь, в результате которой происходят функциональные, а затем и морфологические изменения, остановка деления клеток, разрыв хромосом, гибель клеток организма [1].

Лучевые и термические ожоги являются одними из патологических факторов при ядерных взрывах и радиационных авариях. Если первые возникают при одновременном или последовательном воздействии на организм внешнего и местного облучения, то вторые являются результатом термического воздействия возникающих пожаров [2].

Термические ожоги характеризуются повреждением тканей, возникающие от местного теплового, химического, электрического или радиационного воздействия. Тяжесть повреждения зависит от температуры, длительности воздействия теплового фактора, обширности поражения и локализации ожога. Особенно тяжело протекают ожоги, вызванные пламенем, расплавленным металлом, паром под давлением, кипящим маслом, горячим газом, которые сопровождаются различными степенями ожогов [9].

Примером тому могут служить бомбардировки всем известных японских городов, а также события на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима, когда в создавшихся чрезвычайных ситуациях, наряду с ионизирующим излучением, на людей и животных воздействовали и другие поражающие факторы, в частности, световая и взрывная волны, термические факторы и прочие, вызывая комбинированные радиационные поражения, в т.ч. радиационнотермические (КРТП). Течение подобных патологических процессов имеет свои особенности, поэтому вопросы терапии ожогов, полученных на фоне внешнего гамма-облучения, весьма актуальны [10].

В настоящее время усиленно разрабатываются препараты на основе веществ микробного, фитогенного, зоогенного и химического происхождения [3, 4, 5, 7]. Известно, что препараты из класса терпеноидов, обладают стресс протективным действием путем ингибирования токсических радикалов-продуктов пероксидации липидов – малондиальдегида, играющих ключевую роль в развитии радиоиндуци-рованной радиотоксинемии и термоиндуцированной термотоксемии [8]. Одним из биологически активных веществ растительного происхождения из класса терпе- ноидов является терпентинное масло – очищенный скипидар, который раннее применялся при лечении пастереллеза телят [6].

В связи с выше изложенным, целью исследований являлось – разработка оптимальной модели комбинированной радиационно-термической патологии и изыскание способов ее лечения.

Материал и методы исследований. Эксперименты выполняли поэтапно. Первый этап работы выполнен на беспородных белых крысах со средней живой массой 180-200 г, разделенных по принципу аналогов на 6 групп по 5 животных в каждой: 1 – облучение 7,5 Гр + ожог экспозиция 5 сек; 2 – облучения 7,5 Гр + ожог экспозиция 8 сек; 3 – облучение 7,5 Гр – контроль облучения; 4 – ожог экспозиция 5 сек; 5 – ожог экспозиция 8 сек; 6 – биологический контроль.

Моделирование острой лучевой болезни проводили на γ-установке «Пума» с источниками 137Сs и мощностью экспозиционной дозы 2,26х10-5 А/кг, в дозе 7,5 Гр. Термические ожоги наносили после воздействия лучевого фактора. Для этого каждое животное фиксировали, иммобилизовав каждую конечность в отдельности на специальном станке. Термическую травму наносили путем наложения на выстриженный участок кожи верхней трети бедра латунной пластинки, нагретой до 190 °С с экспозицией по удержанию на поверхности тела 5 и 8 секунд.

За опытными животными вели ежедневное клиническое наблюдение, учитывали поведенческие реакции, поедаемость корма, потребление воды, состояние видимых слизистых оболочек и шерстного покрова, подвижность.

На втором этапе работы, используя оптимальную модель КРТП, определяли радио-, термозащитную эффективность препарата «ОСК» (очищенный скипидар, производство ООО «Реактив», ГОСТ 157182), который вводили животным однократно подкожно под раневую поверхность пораженного участка в течение первых 24 часов после радиационнотермического воздействия. Опыты проводили на беспородных белых крысах со средней живой массой 200-220 г., которых, по принципу аналогов, разделили на опытные и контрольные группы по 5 голов в каждой по схеме: 1 – облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение препаратом «ОСК» в дозе 0,2 мл; 2 – облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение препаратом «ОСК» в дозе 0,4 мл; 3 – облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение препаратом «ОСК» в дозе 0,6 мл; 4 – облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение препаратом «ОСК» в дозе 1,0 мл; 5 – облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение 10 % линиментом Синтомицина – контроль лечения; 6 – облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени; 7 – ожог IIIБ степени без облучения; 8 – контроль облучение; 9 – биологический контроль.

Для оценки ранозаживляющей эффективности препарата за контрольными и лечимыми животными ввели наблюдение, учитывая клинические признаки, сроки образования и отторжения ожоговых струпов, заживления ожоговых ран.

Результат исследований. Установлено, что гамма-облучение белых крыс в дозе 7,5 Гр (3 группа) вызывало у них лучевую болезнь тяжелой степени, характерными признаками которой являлись: общее угнетение и снижение двигательной активности; существенное уменьшение потребления корма и воды; взъерошен-ность шерстного покрова; бледность видимых слизистых оболочек и глазного дна (как следствие нарушения эритропоэза); наличие корочек подсыхания темнокоричневого цвета в наружных уголках глаз и носовых ходов (геморрагический синдром); диарея.

Гибель животных в группе контроля облучения составила 40 % при средней продолжительности жизни павших крыс (СПЖ) 13,0 суток (Таблица 1).

Таблица 1 – Показатели развития и течения двухфакторной патологии, вызванной ожогами

IIIА и IIIБ степени на фоне внешнего гамма-облучения

|

Номер группы |

Образование ожогового струпа (сут) |

Отторжение ожогового струпа (сут) |

Заживление ожоговых ран (сут) |

Пало (гол) |

СПЖ (сут) |

|

1 |

6-9 |

15-21 |

50-54 |

2 |

14 |

|

2 |

7-12 |

15-20 |

53-60 |

3 |

10 |

|

3 |

- |

- |

- |

2 |

13 |

|

4 |

3-4 |

15-16 |

45-47 |

- |

- |

|

5 |

3-5 |

15-18 |

48-50 |

1 |

18 |

|

6 |

- |

- |

- |

- |

- |

а) б)

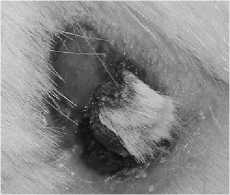

Рисунок 1 – Состояние ожоговых поверхностей на 8-е сутки после нанесения термической травмы (а – ожог, экспозиция 5 секунд; б – ожог, экспозиция 8 секунд)

Нанесение термической травмы на белых крысах показало, что степень ожоговой травмы находится в зависимости от времени удерживания нагретой пластины на поверхности тела. Так, 5–секундный контакт нагретого объекта с кожей вызывал ожог IIIА степени (Рисунок 1-а), что характеризовалось образованием сухого струпа светло-коричневого цвета, который отторгался через 15-16 суток с последую- щей эпителизацией с краев раны. Аппликация нагретой пластины в течение 8 секунд вызывала термические повреждения, характерные для ожога IIIБ степени (Рисунок 1-б), которые проявлялись поражением не только кожи и подкожной клетчатки, сальных и волосяных луковиц, но мышечной и соединительной тканей; через 3-5 дней образовывался некротический струп от темно-коричневого до черного цвета. При указанных условиях воздействия термического фактора отмечали гибель одного животного на 5-е сутки эксперимента. Полное заживление ожоговых ран наступало на 49-е сутки после термического поражения.

Нанесение ожога IIIА степени белым крысам на фоне радиационного поражения вызывало гибель 2-х подопытных животных при СПЖ 14 сутки, образование ожогового струпа у них наступало в интервале 6-9 сутки, отторжение струпа – на 15-21, полное заживление ран – на 50-е сутки.

Гамма-облучение белых крыс в дозе 7,5 Гр с последующим нанесением глубоких термических повреждений (ожог IIIБ степени) оказывало усугубляющее влияние на течение ожоговой болезни, что выражалось в гибели 60 % животных при СПЖ 10,0 суток, более поздним образованием (7-12 сутки) ожогового струпа, его отторжением на 15-20 сутки. Полное заживление ожоговых ран у выживших животных наступало на 53-е сутки после воздействия лучевого и термического факторов. В результате проведенных на первом этапе исследований отобрана оптимальная модель комбинированного радиационнотермического поражения. На следующем этапе проводили исследования по изучению лечебного действия очищенного скипидара для лечения КРТП.

У крыс, подвергшихся двухфакторному поражению и не леченных (6-ая группа), наблюдались нагноения пораженного участка тела. Заживления ожоговой раны не наступало, животные погибали вследствие раневого сепсиса в течение 20 суток после двухфакторного воздействия, выживаемость составила 20 % при средней продолжительности жизни 8 суток. У опытных животных, в отличие от контрольных, леченных препаратом «ОСК», течение лучевой и ожоговой болезни протекало по модифицированному (облегченному) варианту. Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Радио-, термозащитная эффективность препарата «ОСК» при лечении КРТП, путем введения его под ожоговую поверхность кожи n=5

|

№ группы |

Условия опыта |

Выживаемость, % |

СПЖ (сут) |

|

1 |

Гамма-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение препаратом “ОСК” в дозе 0,2 мл |

20 |

9,5 |

|

2 |

Гамма-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение препаратом “ОСК” в дозе 0,4 мл |

100 |

— |

|

3 |

Гамма-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение препаратом “ОСК” в дозе 0,6 мл |

80 |

13 |

|

4 |

Гамма-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение препаратом “ОСК” в дозе 1,0 мл |

60 |

14 |

|

5 |

Гамма-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени + лечение 10 % линиментом синтомицина – контроль лечения |

40 |

12 |

|

6 |

Гамма-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIБ степени |

20 |

7,5 |

|

7 |

Ожог IIIБ степени без облучения |

80 |

17 |

|

8 |

Контроль облучения |

40 |

12 |

|

9 |

Биологический контроль |

100 |

— |

Из анализа данных таблицы видно, что препарат «ОСК» обладает радио- и термозащитным действием. При этом оп- тимальная лечебная доза препарата составляет 0,4 мл при условии однократного введения препарата непосредственно под пораженный участок кожи. На фоне применения препарата процесс образования ожогового струпа начинался на 2, а у контрольных животных - на 6 сутки.

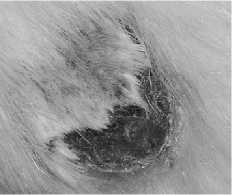

Полное образование ожогового струпа с четко обозначенными границами демаркации просматривалось на 6-е сутки после воздействий КРТП у белых крыс опытной (2-й группы), контрольных (5-й и 6-й групп) у трех животных в каждой, и отсутствие эффекта у животных 7-й группы (Рисунок 2). Спустя 7 сутки после начала опыта, был зарегистрирован падеж двух крыс из контрольной (6-й) группы.

а) б) в) г)

Рисунок 2 - Формирование ожоговых струпов на 6-е сутки после КРТП (а - у-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIB степени + лечение препаратом «ОСК» в дозе 0,4 мл; б - Y-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIB степени + лечение 10 % линиментом синтомицина; в - у-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог 111Б степени; г - ожог IIIB степени без облучения).

Оценка состояния термических повреждений на 8-е сутки эксперимента показала, что процесс образования ожогового струпа у белых крыс 5-й, 6-й и у трех животных 7-й группы завершился. При визуальной оценке клинического состояния животных на 8-е сутки исследований было отмечено, что поведенческие реакции, состояние видимых слизистых оболочек, потребление корма и воды, двигательная активность и т.д., у животных опытной груп- пы адекватны, в то время как у крыс контрольных групп наблюдались угнетение, взъерошенность шерстного покрова, пониженная двигательная активность и снижение потребление корма. На данный срок была зафиксирована гибель двух животных из 6-й группы. Отторжение ожоговых струпов наблюдали на 17-е сутки у трех животных 2-й, двух - 7-й группы, одного из 6-й, при полном сохранении его у белых крыс 5-й группы (Рисунок 3).

в)

а)

б)

г)

Рисунок 3. - Состояние ожоговых ран на 17 сут после облучения и нанесения термической травмы (а - у-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIB степени + лечение препаратом «ОСК» в дозе 0,4 мл; б - у-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIB степени + лечение 10 % линиментом синтомицина; в - у-облучение в дозе 7,5 Гр + ожог IIIB степени; г - ожог IIIB степени без облучения)

Установлено, что на 21-е сутки эксперимента, наступает полное отторжение ожоговых струпов у всех животных 2-й, трех животных из и 5-й группы, двух - в 6-й и 7-й контрольных группах. При этом у лечимых препаратом «ОСК» белых крыс на 19-е сутки после начала лечения вокруг пораженных участков появляется линия демаркации и грануляционной ткани, а у контрольных они наступают на 25-е сутки.

Зафиксировано отторжение ожогового струпа у белых крыс контрольных групп спустя 28 дней после радиационнотермического воздействия, с признаками нагноение ран у двух животных 7-й группы.

Основным критерием оценки эффективности препарата при терапии, как обычных, так и нанесенных на фоне радиационного поражения ожогов являются сроки полного заживления ожоговых ран. На фоне применения предлагаемого средства установлено заживление термической (ожоговой) травмы у одного животного на 31 сутки эксперимента и отмечено нагноение раневой поверхности у двух крыс из 7-й (контрольной) группы.

Полное заживление ожоговых ран у животных, которым применяли препарат «ОСК», наступало на 35-е сутки после лечения ожогов, одной – в 5-й и двух – в 6-й, в то время как на данный срок исследования ни у одного животного из 7-й группы заживление не фиксировалось, однако наблюдалось нагноение у одного животного.

Осмотр и оценка состояния термических повреждений на 38-е сутки опытов показали, что полное заживление их наступало у 2 крыс 5-й и 6-й групп при отсутствии такового среди животных 7-й группы. Через 41 день абсолютное заживление ожоговых ран отмечалось у всего поголовья крыс 6-й, 60 % – 5-й и ни одного животного 7-й групп соответственно.

У контрольных животных 7-й группы до конца срока наблюдения и вплоть до гибели заживление ожоговых ран не наступало.

Заключение. Таким образом, экспериментально установлено, что гамма-облучение белых крыс в дозе 7,5 Гр вызывает у них острую лучевую болезнь тяжелой степени, а аппликация нагретой до 190 °С металлической пластинки на 5 и 8 секунды – ожоги IIIА и IIIБ степени соответственно. Показано, что степень термического поражения, нанесенного на фоне воздействия ионизирующей радиации, влияет на течение и исход радиационнотермической патологии, что сопровождается снижением выживаемости опытных животных, сроках образования, отторжения ожогового струпа и заживления тер- мических повреждений, т.е. подтверждается постулат взаимного отягощения двух патологических факторов. Использование «ОСК» в качестве препарата растительного происхождения для лечения КРТП организма животных при непосредственном введении его в дозе 0,4 мл под обожженный участок кожного покрова модифицирует течение патологического процесса, обеспечивая значительное увеличение выживаемости пораженных животных агентами радиационной и термической природы.

Резюме

Cмоделировано двухфакторное поражение лучевой и ожоговой болезней в отдельности и их комбинации. Установлено, что внешнее γ-облучение белых крыс в дозе 7,5 Гр вызывает лучевую болезнь тяжелой степени с высокой летальностью животных. При этом отмечено, что степень термического ожога зависит от времени соприкосновения с поверхностью тела нагретой до 190 °С металлической пластины: аппликация ее на 5 секунд вызывает ожог III А степени, 8–секундная экспозиция – III Б степени, о чем свидетельствуют сроки образования, отторжения ожогового струпа и полного заживления термических повреждений. Показано усугубляющее действие ионизирующей радиации на течение и исход комбинированной радиационно-термической патологии. Для лечения изучаемой патологии, был использован препарат «ОСК», который применяли подкожно непосредственно под ожоговый участок кожи в дозе 0,4 мл после лучевого и термического воздействия на организм.

Список литературы Лечение двухфакторной патологии, вызванной термическим поражением на фоне внешнего гамма -облучения

- Аветисов, Г.М. Синдром острой лучевой болезни. Клинические проявления, профилактика и лечение / Г.М. Аветисов, В.Г. Владимиров, С.Ф. Гончаров [и др.] - М.: Изд. ВЦМК "Защита", 2003. -244 с.

- Заргарова, Н.И. Экспериментальное исследование механизмов феномена взаимного отягощения при сочетанных радиационных поражениях и эффективности средств его модификации / Н.И. Заргарова, В.И. Легеза, А.Н. Гребенюк, А.Ю. Кондаков // VII съезд по радиационным исследованиям: тезисы докладов. - Москва. -2014. - 142 с.

- Конюхов, Г.В. Радиозащитная активность композиций на основе метаболитов E.coli, B.bifidum и иммуномодуляторов нового поколения / Г.В.Конюхов, Р.Н. Низамов, Д.Т. Шарифуллина [и др.] // Ветеринарный врач. - 2016. - № 6. - С. 3639.

- Конюхов, Г.В. Радиофармокологические свойства композиций на основе продуктов метаболизма микроорганизмов и иммуномодуляторов / Г.В.Конюхов, Р.Н. Низамов, Д.Т. Шарифуллина [и др.] // Материалы международной научнопрактической конференции, посвещенной 70-летию Краснодарского научноисследовательского ветеринарного института. - 2016. - С. 48-52.

- Конюхов, Г.В. Усовершенствование технологии получения радиозащитных препаратов на основе B.bifidum, E.coli в сочетании с биополимером и оценка их эффективности на сельскохозяйственных животных / Г.В. Конюхов, Р.Н. Низамов, Т.Р. Гайнутдинов, А.М. Идрисов, М.М. Шакуров, Д.Т. Шарифуллина // Ветеринарный врач. - 2017. - № 6. - С. 31-35.

- Муллакаев, О.Т. Пастереллез животных: проблемы, пути их решения: учебное-производственное пособие / О.Т. Муллакаев [и др.]. - Казань, 2013. -103 с.

- Низамов, Ру.Н. Использование препаратов природного и микробного происхождения в качестве радиозащитных средств / Ру.Н. Низамов, В.П. Шашкаров, Т.Р. Гайнутдинов [и др.] // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. - Казань. -2020. - Т. 243 (Ш). - С. 182-185.

- Панфилова, Т.В. Тритерпеиноид мелиацин снижает индуцированное стрессом ПОЛ / Т.В. Панфилова [и др.] // Бюл. экстер. биология и медецина - 2004. - Т. 141. - № 6. - С. 633-635.

- Пат. № 2682454 Российская Федерация, С1, МПК А61К9/06, А61Р17/02, А61К 47/06, А61К31/10, А61К31/63. Мазь для лечения термических ожогов и способ их лечения / В.П. Шашкаров [и др.] // Заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности". - № 2018111336, заявл. 29.03.2018; опубл. 20.03.2019 Бюл. № 8.

- Шашкаров, В.П. Экспериментальная оценка патогенеза, течения и исхода острого лучевого и комбинированного радиационно-термического поражений в опытах на лабораторных животных / В.П. Шашкаров [и др.] // Мат. Всерос. научн. -практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов "Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути их решения". - Томск. - 2018. - С. 280-284.