Лечение гастроэнтерита телят в условиях природно-техногенной провинции Южного Урала

Автор: Гертман А.М., Асоскова Е.М.

Статья в выпуске: 3 т.231, 2017 года.

Бесплатный доступ

В условиях природно-техногенной провинции, где объекты внешней среды (почва, водоисточники, кормовые культуры) содержат соли тяжелых металлов, основными причинами гастроэнтерита у животных являются дефицит жизненно важных нутриентов в рационе (белок, сахара, микроэлементы), высокий уровень токсикоэлементов (свинец, никель, кадмий) и резкий перевод телят на безмолочное кормление. Эти факторы способствуют снижению неспецифических факторов защиты растущего организма и развитию заболеваний. Традиционные схемы лечения животных мало эффективны. Цель работы - изыскание способа лечения телят, больных гастроэнтеритом в условиях природно-техногенной провинции Южного Урала. По результатам диспансеризации были подобраны 24 телочки, больных гастроэнтеритом. По принципу сбалансированных групп их разделили на 3 групп: контрольная и две опытные. Всем подопытным применяли антимикробные препараты широкого спектра действия в сочетании с симптоматической терапией. Телятам второй опытной группы дополнительно вводили энтеросорбент. Проводимое комплексное лечение, включающее методы этиотропной и симптоматической терапии (антибиотик широкого спектра действия, 5%-й раствор глюкозы, кофеина натрия бензоат) в сочетании с введением минерального энтеросорбента вермикулита позволяет к концу лечения снизить содержание тяжёлых металлов в крови телят до нормативных величин, нормализовать морфологические (эритроциты, лейкоциты, СОЭ, гемоглобин) и биохимические показатели, характеризующие обмен липидов (общие липиды, холестерол, общий билирубин) и антиоксидантную систему защиты организма (малоновый диальдегид, церулоплазмин, активность каталазы). Рекомендуемый способ лечения теля, больных гастроэнтеритом, позволяет сократить сроки лечения, нормализует обменные процессы и способствует повышению продуктивности.

Гастроэнтерит, природно-техногенные провинции, соли тяжёлых металлов, вермикулит, комплексная терапия, липидный обмен, антиоксидантная защита

Короткий адрес: https://sciup.org/14288990

IDR: 14288990 | УДК: 619:616.34-002.153-08:636.22/.28-053(470.55/.58)

Текст научной статьи Лечение гастроэнтерита телят в условиях природно-техногенной провинции Южного Урала

Территория Южного Урала имеет пёструю геохимическую структуру, которая образовалась в период формирования земной коры. Кроме того, изменению естественного фона спосбствуют выбросы в атмосферу значительного количества токсических элементов, которые по розе ветров разносятся на значительные расстояния и аккумулируются в объектах внешней среды (почвы, водоисточники, кормовые культуры). Основными загрязнителями окружающей среды на Южном Урале являются предприятия чёрной и цветной металлургии, заводы по добыче и переработке полезных ископаемых, электростанции (ТЭЦ, ГРЭС), работающие на углях высокой зольности и другие. Приоритетными загрязнителями, по мнению ряда учёных [2, 3, 12, 13, 15] являются соли никеля, свинца, кадмия, ванадия, хрома, молибдена и других тяжёлых металлов. Исследованиями ряда учёных на территории региона описаны провинции как естественного, так и техногенного происхождения [4, 6, 7]. В условиях этих провинций не все животные адекатно реагируют на изменение естественного микроэле-ментного фона. Часть из них остаётся устойчивыми к влиянию токсических элементов [10]. Однако у растущего молодняка крупного рогатого скота на фоне снижения неспецифи- ческих факторов защиты и активации сво-бодно-радкального оксиления развивается незаразная патология, которая имеет широкое и повсеместное распространение. Пероральное поступление ксенобиотиков определяет основное поражение органов пищеварения, в результате чего развиваются гастроэнтериты как основное заболевание. Особую остроту проблемы представляет тот факт, что ветеринарной науке не известны способы лечения незаразной болезни животных в условиях техногенно-загрязнённой местности, а применяемые традиционные методы [8] малоэффективны или не эффективны совсем. В этой связи разработка научно обоснованных способов лечения молодняка крупного рогатого скота в условиях техногенеза является перспективным научных направлением.

В связи с выше изложенным цель исследований - изыскание способа лечения телят, больных гастроэнтеритом в условиях природно-техногенной провинции Южного Урала.

Условия, материал и методы. Экспериментальные исследования выполнены на базе ООО "Заозёрный" Варненского района Челябинской области. Землепользование хозяйства расположено в зоне выбросов Дже-тыгаринского асбестоцементного комбината

Казахстана. Кроме того, «многие годы изменению экологического фона территории хозяйства способствовали выбросы сгоревшего топлива военной техники» [3].

На первом этапе работы провели мониторинг объектов окружающей среды (корма, почвы, водоисточники) на содержание в них экотоксикантов - солей тяжёлых металлов (кадмий, никель, свинец) и эссенциальных микроэлементов (железо, медь, кобальт, марганец, цинк). Уровень содержания элементов в кормах, образцах почвы, воды и крови телят определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре (AAS-3). Исследования выполнены по методике, описанной в ГОСТ 2692994 «Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов» и ГОСТ 30178-96 «Атомноабсорбционный метод определения токсичных элементов».

В хозяйстве среди ремонтных тёлочек 4-5-месячного возраста была проведена комплексная диспансеризация [11], включающая физикальное обследование, выборочное исследование проб крови, мочи и кала.

Диагноз «гастроэнтерит» был поставлен комплексно с учётом анамнестических данных (анализ кормового рациона), характерных симптомов и лабораторных исследований крови. У больных гастроэнтеритом телят были выявлены следующие клинические признаки: выраженное угнетение после приёма корма, серый налёт на языке, слабость и исхудание животного, снижение тургора кожи и иктеричность слизистых оболочек. Отмечали болезненность и напряжённость брюшной стенки, диарею, выделение зловонного кала с примесью непереваренных частиц корма, слизи и иногда - крови. У больных телят снижен прирост живой массы.

В крови больных животных было выявлено повышение уровня никеля на 25,0%, свинца - на 12,0, кадмия - на 26,0%. При этом отмечали повышение концентрации гемоглобина на 24,2%, количества эритроцитов - на 19,5%, лейкоцитов - на 31,4% при ускоренной СОЭ в 2,5 раза относительно средних референсных значений. Кроме того, у больных животных были выявлены изменения лейкограммы (эозинофилия, нейтрофилия, моноцитоз на фоне лимфопении) и биохимических показателей, характеризующих липидный обмен и состояние антиоксидантной системы организма. Так, относительно средних нормативных данных было выявлено повышение содержания общих липидов на 5,5%, холестерола - на 8,0%, общего билиру бина - на 16,9%, малонового диальдегида (МДА) - на 63,2, церулоплазмина (ЦП) - на 33,7, активность каталазы - на 36,3%.

Всего при диспансеризации было про-исследовано 124 головы тёлочек в послемо-лочный период выращивания. У 24 животных (19,4 %) были выявлены клинические признаки гастроэнтерита. Из числа больных телят (n=24) в возрасте 5-ти месяцев, живой массой 120-128 кг по принципу парных аналогов было сформировано три группы (одна контрольная и две опытные) по 8 голов в каждой. Животных контрольной группы подвергали лечению по схеме, принятой в хозяйстве. Телятам этой группы внутримышечно вводили тетрациклина гидрохлорид согласно наставлению дважды в день в течение 14 суток. Для лечения телят первой опытной группы внутримышечно применяли 10%-й раствор байтрила на протяжении 5 дней согласно наставлению. Телятам второй опытной группы кроме байтрила в смеси с концентратами вводили минеральный энтеросорбент вермикулит в дозе 0,1 г/кг массы тела однократно ежедневно в течение 14 дней. В качестве симптоматического лечения телятам подопытных групп вводили подкожно кофеин натрия бензоат и внутривенно 5%-й раствор глюкозы в рекомендуемых дозах.

«Вермикулит - природный минерал из группы гидрослюд, обладающий сорбционными, ионообменными свойствами в отношении солей тяжёлых металлов, микотоксинов и т.д. В составе вермикулита выделено более 40 макро- и микроэлементов» [1].

Продолжительность лечения и наблюдения за больными животными составил 14 суток. Во время опыта следили за приростом живой массы тела, наличием клинических признаков и сохранностью животных.

Уход, кормление и содержание всех подопытных животных были одинаковыми.

Всех подопытных животных подвергли полному клиническому исследованию с обязательной термометрией, которую проводили дважды в день. У больных животных исследовали число дыхательных движений, пульс и сокращения рубца. Морфо-биохимические исследования крови осуществляли до начала лечения (1-е сутки, или фон), на 7-е и 14-е сутки унифицированными общепринятыми в ветеринарной практике методами [9]. Кровь от всех животных брали из ярёмной вены в утренние часы до кормления с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Полученный цифровой материал обрабатывали биометрически с определением достоверности по Стьюденту.

Результаты и обсуждение. Проведённый локальный мониторинг объектов окружающей среды хозяйства свидетельствовал о том, что уровень железа, кадмия, никеля значительно выше нормативных данных.

Уровень кадмия в образцах почвы был выше предельно допустимой концентрации (ПДК) на 29,0%, никеля – на 30,0, железа – на 56,7%. Известно, что свинец и кадмий являются загрязнителями почв, относящимися к первому классу опасности. Содержание эссенциальных элементов в образцах почвы находились было ниже значений ПДК. В кормах был выявлен высокий уровень ксенобиотиков, превышающий максимально допустимый уровень (МДУ). Так, содержание кадмия было выше МДУ на 33,3%, никеля – на 16,9, свинца – на 2,2%. Химический анализ кормовых культур показал, что в дефиците находилось кобальт, марганец, цинк, медь при избытке железа.

Уровень кадмия в воде был в 3,0 раза выше ПДК, свинца – на 27,7%, никеля - на 23,3%. Содержание свинца зависело от вида источника. Максимальный уровень свинца был отмечен в пробах воды из резервуаров -накопителей. Также во всех пробах был зарегистрирован высокий уровень железа, превышающий ПДК на 28,4-32,2% при недостатке эссенциальных элементов.

Таким образом, проведённый мониторинг объектов окружающей среды свидетельствует о высоком токсическом загрязнении почвы, водоисточников и кормовых культур солями тяжёлых металлов на фоне недостатка эссенциальных элементов, которые играют важную роль в организме растущего молодняка. Токсические элементы способны аккумулироваться в органах и тканях, нарушая их функцию и вызывая развитие самой разнообразной незаразной патологии, в том числе и гастроэнтерит.

Телята на протяжении всего эксперимента находились в типовом телятнике на 100 голов, в групповых клетках по 10 голов в каждой. При анализе зоогигиенических параметров были установлены изменения показатель температурно-влажностного режима и газового состава воздуха помещения.

При анализе рациона установлено, что в структуре 31,4% занимает грубый корм, 28,6 - сочный и 40,0% - концентрированный.

В расчёте на 1 ц массы такой рацион обеспечивает 3,2 кг сухого вещества, уровень сырого протеина 14,2%, сырой клетчатки – 20,6%, сырого жира – 2,8% к сухому веществу. При этом на 1 ЭКЕ приходится 92,4 г переваримо-го протеина при рекомендованном уровне 140,4 г, а сахаро-протеиновое отношение – 0,44:1 при норме 0,9:1. Выявленный дисбаланс протеина, нарушение его соотношения с сахарами позволяет предположить, что у растущих телят может быть изменён обмен белковых соединений и снижена резистентность организма.

В рационе животных выявлен дисбаланс минерального состава. Так, при анализе выявлен дефицит макроэлементов – кальция, фосфора и жизненно важных микроэлементов. Согласно нормам ВИЖ, высокотоксичные элементы (никель, свинец, кадмий) не нормируются. А в рационе их содержание составляло: кадмия – 1,18 мг, никеля – 12,5 мг, свинца – 18,2 мг. Указанное количество токсических веществ поступает в организм растущих телят, поражает органы-мишени и аккумулируется в тканях [5; 14].

Таким образом, дефицит жизненно важных нутриентов в рационе (белки, сахара), высокий уровень токсикоэлементов и резкий перевод на безмолочное кормление, на наш взгляд, являются основными причинами снижения неспецифических факторов защиты растущего организма и развития гастроэнтеритов.

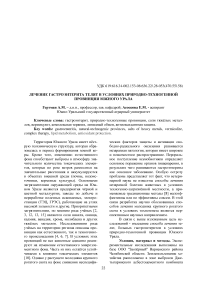

На всём протяжении исследований в результате проводимой терапии в крови подопытных телят изменялось содержание всех химических элементов, в том числе и токсических. Наиболее выражены изменения были к концу периода лечения. Так, в крови телят контрольной группы уровень свинца уменьшился на 3,6%, первой опытной – на 3,3, второй опытной – на 27,6 (Р<0,001), никеля – на 1,6, на 1,8%, на 65,1% (Р<0,001), соответственно. Содержание кадмия в крови контрольных телят и телят первой опытной группы имело тенденцию к повышению на 1,7% и 1,2% относительно фоновых показателей, в то время как у животных второй опытной группы, в схему терапии которым включали вермикулит уровень кадмия был достоверно ниже на 29,6% (Р<0,001). Результаты отражены на рисунке 1. Представленные результаты свидетельствуют о сорбционных свойствах вермикулита.

Рисунок 1 – Изменение содержания тяжёлых металлов в крови телят на фоне комплексной терапии

Снижение уровня экотоксикантов в организме тёлочек и применение антимикробных препаратов сопровождалось оптимизацией гемопоэза и восстановление реологических свойств крови. Наиболее существенное изменение установлено в крови телят второй опытной группы на 14-е сутки терапии. Так, количество эритроцитов в крови в этот период было ниже контрольных величин на 9,9%, лейкоцитов – на 21,7, уровня гемоглобина – на 12,2, показателя СОЭ – на 41,3% и соответствовало референсным значениям. Выяв- ленные изменения характеризуют затухание процесса воспаления в организме, что подтверждается нормализацией показателей лей-кограммы у всех подопытных животных.

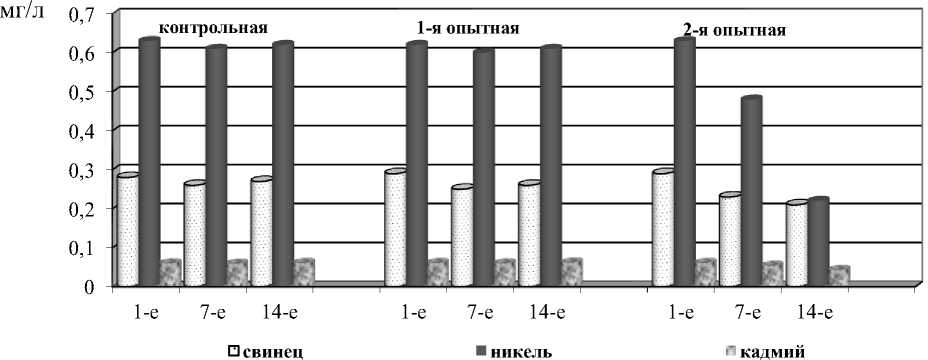

Положительное влияние предлагаемый способ лечения оказал на состояние показателей липидного обмена (рис.2). В сыворотке крови телят второй опытной группы на 14-е сутки терапии уровень общих липидов снизился на 3,2% (Р<0,05), холестерола – на 5,5% (Р<0,05), общего билирубина – на 9,2% (Р<0,01).

Рисунок 2 – Изменение показателей обмена липидных соединений в организме телят на фоне проведённого лечения

Нормализация уровня токсических элементов, а также купирование воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте сопровождалось снижением нагрузки на центральный орган обмена – печень и восстановлением её функциональной активно- сти. Что наиболее прослеживается у тёлочек второй опытной группы.

Детоксикационный эффект вермикулита в совокупности с антимикробным действием байтрила оказал положительное влияние на состояние показателей антиоксидантной системы организма при лечении живот- ных с отмеченной патологией. На 14-е сутки лечения у тёлочек второй опытной группы была выявлена выраженная активизация антиоксидантной защиты. В этот период в крови уровень МДА снизился на 30,0% (Р<0,001), ЦП – на 20,5% (Р<0,001), активность каталазы – на 16,9% (Р<0,001) относительно контрольных величин. Следует отметить, что уровень ЦП на 14-е сутки лечения находился в пределах физиологической нормы.

К концу эксперимента было установлено, что клинические признаки гастроэнтерита у подопытных животных были в форме остаточных явлений воспалительного процесса. При контрольном взвешивании установлено, что среднесуточный прирост телят первой опытной группы был выше контрольных на 4,9%, второй – на 6,4%.

Предлагаемый способ лечения путём применения вермикулита в сочетании с байт-рилом позволил снизить токсическое влияние солей тяжёлых металлов, и на этом фоне стимулировать гемопоэз и нормализовать показатели липидного обмена и антиоксидантной системы, сократить сроки лечения и дополнительно получить прирост живой массы.

Вывод. Таким образом, рекомендуемый способ лечения телят, больных гастроэнтеритом в условиях природно-техногенной провинции убедительно свидетельствует о целесообразности использования минеральных энтеросорбентов в сочетании с антимикробными препаратами широкого спектра действия, что способствует ускорению выздоровления, мобилизует защитные силы организма и нормализует функциональное состояние печени, показатели липидного обмена, антиоксидантной системы и способствует более высоким приростам.

пробл. интенсификации жив-ва и подготовки специалистов: М-лы науч. конф., посв. 60-летию ТВИ / ТВИ. – 1990. – С. 61-62.

Резюме

В условиях природно-техногенной провинции, где объекты внешней среды (почва, водоисточники, кормовые культуры) содержат соли тяжелых металлов, основными причинами гастроэнтерита у животных являются дефицит жизненно важных нутриентов в рационе (белок, сахара, микроэлементы), высокий уровень токсикоэлементов (свинец, никель, кадмий) и резкий перевод телят на безмолочное кормление. Эти факторы способствуют снижению неспецифических факторов защиты растущего организма и развитию заболеваний. Традиционные схемы лечения животных мало эффективны. Цель работы - изыскание способа лечения телят, больных гастроэнтеритом в условиях природно-техногенной провинции Южного Урала. По результатам диспансеризации были подобраны 24 телочки, больных гастроэнтеритом. По принципу сбалансированных групп их разделили на 3 групп: контрольная и две опытные. Всем подопытным применяли антимикробные препараты широкого спектра действия в сочетании с симптоматической терапией. Телятам второй опытной группы дополнительно вводили энтеросорбент. Проводимое комплексное лечение, включающее методы этиотропной и симптоматической терапии (антибиотик широкого спектра действия, 5%-й раствор глюкозы, кофеина натрия бензоат) в сочетании с введением минерального энтеросорбента вермикулита позволяет к концу лечения снизить содержание тяжёлых металлов в крови телят до нормативных величин, нормализовать морфологические (эритроциты, лейкоциты, СОЭ, гемоглобин) и биохимические показатели, характеризующие обмен липидов (общие липиды, холестерол, общий билирубин) и антиоксидантную систему защиты организма (малоновый диальдегид, церулоплазмин, активность каталазы). Рекомендуемый способ лечения теля, больных гастроэнтеритом, позволяет сократить сроки лечения, нормализует обменные процессы и способствует повышению продуктивности.

Список литературы Лечение гастроэнтерита телят в условиях природно-техногенной провинции Южного Урала

- Ахтямов, Р.Я. Экологические аспекты применения вермикулита в сельском хозяйстве/Р.Я. Ахтямов//ВНИИВСГЭ. -Челябинск, 1999. -С. 16-18.

- Гертман, А.М. Лечение коров при остеодистрофии в условиях Южного Урала/А.М. Гертман, Т.С. Самсонова, В.И. Ишменёв//Ветеринария. -2012. -№ 1. -С. 43-46.

- Гертман, А.М. Лечение хронического ацидоза рубца в условиях природнотехногенной провинции Южного Урала/А.М. Гертман, Т.С. Самсонова, А.Ю. Федин//Ветеринария. -2014. -№ 12. -С. 39-41.

- Грибовский, Г. П. Никелевые провинции Урала/Г. П. Грибовский//Акт. пробл. интенсификации жив-ва и подготовки специалистов: М-лы науч. конф., посв. 60-летию ТВИ/ТВИ. -1990. -С. 61-62.

- Донник, И. М. Экологическая ситуация и заболеваемость коров в Свердловской области/И. М. Донник, И. А. Шкуратова, А. Д. Шушарин//Аграрный вестник Урала. -2012. -№ 6 (98). -С. 61-62.

- Иванов, А.В. Содержание тяжёлых металлов в почвах, кормах некоторых регионов Республики Татарстан/А.В. Иванов, В.Г. Софронов, К.Х. Папуниди//Ветеринарный врач. -2000. -№ 2. -С. 61-64.

- Кабыш, А.А. О биогеохимических провинциях в регионе Южного Урала//Актуальные проблемы ветеринарии, животноводства и подготовки кадров на Юж. Урале: М-лы науч.-метод. конф.(1-3.02.95, г. Троицк)/УГИВМ. -1995. -С. 25-27.

- Калюжный. И.И. Этиологическая характеристика неонатальных гастроэнтеритов в краевой патологии молодняка крупного рогатого скота Северной зоны Нижнего Поволжья/И. И. Калюжный, Ю. В. Калинкина//Аграрный научный журнал. -2016. -№ 4. -С. 10-13.

- Клиническая лаборатория диагностика в ветеринарии/И.П. Кондрахин . -Москва: Агропромиздат, 2004. -456 с.

- Ковальский, В.В. Геохимическая экология. -Москва: Наука, 1974. -76 с.

- Шарабрин, И.Г. Профилактика нарушений обмена веществ у молочных коров/И.Г. Шарабрин. -Москва. Колос, 1975. -304 с.

- Шапошников, А.А. Загрязнение компонентов пищевой цепи токсическими соединениями и вопросы профилактики//Загрязнённость экол. систем токсикантами и акт. вопр. современной фармакологии и токсикологии. Подготовка кадров: М-лы Междунар. науч. конф. (1-2.10.96, г. Троицк)/УГИВМ. -1996. -С. 18-19.

- Шкуратова, И.А. Диагностика биогеоценотической патологии/И.А. Шкуратова, М.И. Барашкин//Технол. пробл. мол.-мяс. скот-ва в зоне Урала и Северного Казахстана: М-лы Междунар. науч.-практ. конф./УГИВМ. -1998. -С. 145-146.

- Шкуратова, И.А. Техногенное загрязнение окружающей среды как фактор заболеваемости животных/И.А. Шкуратова, К.Х. Папуниди//Ветеринарный врач. -2000. -№ 2. -С. 56-61.