Лексико-семантические особенности наименований травянистых растений в диалектах хантыйского языка

Автор: Лельхова Ф.М.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Лексика растительного мира хантыйского языка содержит значительный объем информации, тесно взаимосвязанной с этноментальностью, этнографией и мышлением народа, и представляет собой один из наиболее интересных пластов словарного состава, поскольку отражает степень практического и культурного освоения человеком окружающей природы. Цель нашей работы заключается в установлении лексико-семантических характеристик номинаций дикорастущих трав, определении их диалектных особенностей. Задачи исследования: выявить с возможно большей полнотой номинации травянистых растений, установить объем лексического значения каждого наименования в диалектах и говорах языка. Актуальность темы исследования определяется научным интересом к изучению диалектных различий между говорами в теоретическом и практическом плане, усилившимся в последнее время вниманием к народной духовной и материальной культуре, а также утратой современным хантыйским языком отдельных наименований растений. Материалы и методы. В исследовании использован комплекс методов и приемов анализа лингвистического материала: метод семантической классификации, лексико-семантический анализ, словообразовательный, лингвогеографический анализ, а также элементы этимологического анализа. Основным методом при исследовании названий растений стало описание. Источником фактического материала послужил словарный фонд хантыйского языка, собранный в ходе полевых работ, по восточным диалектам - материалы, содержащиеся в лексикографических изданиях. При сборе лексического материала наблюдение велось в основном над речью представителей старшего поколения, а также людей, ведущих традиционный образ жизни, которые сохраняют живой разговорный язык. При этом фиксировались не только факты, находящиеся в активном словарном запасе говорящих, но и слова, относящиеся к пассивному словарю, которыми носители говора пользуются лишь в беседах, воспоминаниях о прошлом. Результаты исследования и их обсуждение. Изучение диалектного материала - названий растений в хантыйском языке - представляет значительный научный интерес. Жизнь народа ханты с древности тесно связана с природой, лексика растительного мира охватывает практически все сферы хозяйственной деятельности этноса, тем самым составляя большую часть его словаря. В хантыйском языкознании данный лексический пласт еще не являлся предметом специального и детального изучения, что делает его на сегодняшний день весьма актуальной исследовательской задачей. В статье выявляются признаки, лежащие в основе мотивации наименований растений, выделяется заимствованный компонент. Заключение. Собранный лексический материал свидетельствует о богатстве и обширности фитонимической лексики хантыйского языка. Нами собрано около 50 наименований дикорастущих травянистых растений в северных и восточных диалектах хантыйского языка. В результате проведенного исследования были выявлены и описаны новые лексемы, уточнены толкования семантики лексем. Зафиксированы заимствования, имеющие русское происхождение. Установлено, что некоторые диалектные слова не имеют активного применения в современном хантыйском языке. В лексике флоры выявлено разнообразие принципов номинации.

Хантыйский язык, диалекты, говоры, лексика, флора, названия растений, семантика, иноязычный компонент, лингвистика

Короткий адрес: https://sciup.org/147217992

IDR: 147217992 | УДК: 811.511:142 | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.04.400-410

Текст научной статьи Лексико-семантические особенности наименований травянистых растений в диалектах хантыйского языка

Лексика растительного мира представляется одним из наиболее интересных пластов словарного состава, поскольку в ней отражается степень практического и культурного освоения человеком окру- жающей природы. Исследовательский интерес к диалектной лексике, номинирующей и характеризующей флору, определяется следующими обстоятельствами: во-первых, она тесно связана с практиче- ской и духовной жизнью человека, поэтому ее изучение приближает исследователя к пониманию особенностей культурноисторического развития любого этноса; во-вторых, лексико-семантическое описание номинаций флоры позволяет наиболее полно отразить лексическое богатство диалекта; в-третьих, в данном пласте словарного состава присутствуют различные виды системных отношений, изучение которых поможет глубже понять закономерности образования и функционирования диалектной лексики.

Рассматриваемая группа лексики хантыйского языка, несомненно, обладает самобытностью и может представлять интерес в плане состава и системной организации. Она входит в активный словарный запас носителей диалекта, так как травянистые растения имеют большое практическое значение в жизни хантов: употребляются в пищу, используются в быту, в лечебных целях, служат кормом скоту, связаны с традициями, мировоззрением народа и т. д. Все это предопределяет широкий денотативный диапазон названий данной группы.

Исследование было предпринято с целью установить системные признаки обозначений указанной лексико-семантической группы слов, определить ее диалектные особенности. При этом решались следующие задачи: выявить с возможно большей полнотой номинации растительного мира, установить объем лексического значения каждого наименования в диалектах и говорах языка. Объектом изучения стали наименования травянистых растений в диалектах хантыйского языка.

Источником фактического материала послужил словарный фонд хантыйского языка, собранный в ходе полевых работ, а также материалы, содержащиеся в лексикографических изданиях1. При сборе лексического материала наблюдение велось в основном над речью представителей старшего поколения, а также людей, ведущих традиционный образ жизни и сохраняющих живой разговорный язык. При этом

PHILOLOGY фиксировались не только факты, находящиеся в активном словарном запасе говорящих, но и слова, относящиеся к пассивному словарю, которыми носители говора пользуются лишь в беседах – воспоминаниях о прошлом.

Обзор литературы

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью указанной лексико-тематической группы в рамках хантыйского языкознания. Лексика растительного мира и ее тематические группы в диалектах хантыйского языка до сих пор подробно не рассматривались. Номинациям ягодной флоры в диалектах этого языка была посвящена наша предыдущая статья [10]. Имеется значительное количество работ по исследованию фитонимов в языках народов Севера, относящихся к различным языковым системам. В мансийском языке Е. И. Ромбандеевой названия растений рассмотрены с точки зрения происхождения, проведена этимологизация отдельных названий [14]. О. В. Сахарова на основе анализа флористической лексики селькупского языка выделила следующие тематические группы фитонимов: «Деревья и кустарники», «Ягодная флора», «Мхи», «Грибы», «Сельскохозяйственные культуры (овощи, злаки)». Автор отметила особую роль различных названий растений в формировании языковой картины мира селькупов [19]. Л. Ж. Заксор провела комплексное изучение способов номинации растений в нанайском языке – морфологического, лексико-семантического, синтаксического и способа заимствования лексем [2; 3]. В работах И. И. Садовниковой определены способы и модели образования растительных наименований в эвенском языке, дан их лингвистический анализ, рассмотрены основные пути обогащения растительной лексики [16; 17].

Интерес к изучению диалектных названий растений в русском языкознании наметился давно. В трудах исследователей проводится лексико-семантический, структурный, этимологический анализ наименований флоры в говорах. Данная группа лексики описана в лингвокультурологическом, лингвогеографическом, ког-

® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ нитивно-ономасиологическом аспектах [1; 4; 11–13; 15; 20].

Исследователями хакасского языка рассматриваются вопросы истории изучения, способы и пути образования, истоки формирования названий растений в этом языке [7–9].

М. В. Сумачакова в работе, посвященной названиям растений в чалканском диалекте алтайского языка, сопоставляет их с аналогичными наименованиями в алтайском литературном, кумандин-ском и шорском языках. Автор описывает номинации растений, происхождение и способы образования лексем, выявляет общетюркские лексемы, названия, характерные для северных диалектов алтайского языка, и собственно чалканские фитонимы [21].

Особое внимание в новейших исследованиях уделяется лексике растительного мира как составной части языковой картины мира этноса [6; 8; 19].

Результаты исследования и их обсуждение

Принято считать, что названия травянистых растений в языках северных народов, к которым принадлежат и ханты, представлены небольшим числом лексем. В исследовании по одному из языков аборигенного народа – селькупскому ‒ отмечается: «Небольшое количество названий травянистых растений, особенно в сравнении с перечнем произрастающих в природной зоне, свидетельствует об отсутствии у селькупов необходимости различения отдельных их видов. Следствием безразличного отношения данного народа к цветам и грибам стало употребление единичных их наименований» [19, 5 ].

В северных диалектах хантыйского языка трава, сено обозначаются существительным тǒрән/турән, в восточных ему соответствуют пр. пом/пам, в. пам, с. пөм. Наличие лексемы тǒрән/турән обусловлено ареальными контактами с коми-зырянами, хантыйская лексема оценивается как заимствование из коми языка (к.-з. турун/турын ). В системе наименований травы наиболее интересны данные коми-зырянского языка и шурышкарского диалекта хантыйского

Рис. 1. Рӑщ – хвощ лесной

Fig. 1. Răshch – forest horsetail языка, где общее значение выражается фонетически сходными лексемами2.

Мелкая луговая трава, трава-мурава, описывается словами: сын., ш., к. ванши, пр. вансы , с. ванҷәӽ, в . ньӛрӛм пам ‘муравка’ ( ньӛрӛм ‘кустарник, ракитник’) . Эта лексема в сургутском диалекте имеет значение ‘трава куриная слепота (лютик)’.

Многолетнее травянистое растение хвощ, как и папоротник, в северных широтах растет повсеместно. В диалектах общим наименованием для лексем ‘хвощ’ и ‘папоротник сибирскийʼ служит номинация рӑщ (то же относится к таким видам папоротника, как лесной папоротник, орляк обыкновенный). Хвощ называют и иначе: ўԓы ԓэты ŏт, ўԓы ԓэты рӑщ ‘букв.: хвощ, который едят олени’.

Слово рӑщ имеет также значения ‘хвощ приречный’, ‘хвощ речной’. Для хвоща приречного есть и другая номинация – ԓунт ԓэты тǒрән ‘букв.: трава, которую едят гуси’. Этим растением питаются птицы: гуси, утки, лебеди, кулики и др. Летом в деревнях, на летних рыбацких местах часто держали гусей, нередко в семьях жили утки и хозяева собирали для них мягкий хвощ.

Название еще одной разновидности хвоща мотивировано местом произрастания травы на болоте: калән энәмты рӑщ ‘хвощ болотный’ . В восточных диалектах бытуют следующие формы фитонима: в., аг., у.-аг., тр.-юг., юг., у.-юг. пәӽраньть, вас. пәӽрыньть ҅хвощ полевойʼ, ‘полыньʼ .

В говорах хантыйского языка дягиль лекарственный (дудник лекарственный) называется пухращ ( пухәр ‘остров лесной’ + рӑщ ‘хвощ)’. Другое название растения – ԓэты пухращ ‘съедобный пухращ’. В начале лета, когда ствол дягиля еще не стал твердым, его употребляют в пищу, для этого хорошо очищают, поджаривают, коптят над огнем, чтобы вышла горечь. Свежий дягиль вкусно пахнет. Старожилы вспоминают, что во время войны дягиль ели, в нем много витаминов.

В хантыйском языке различают ԓэты пухращ ‘съедобный пухращ’ и ӑт ԓэты пухращ ‘пухращ, который не едят’ или велԓы пухращ ‘пухращ, на котором нет бутончиков, несъедобный’. Борщевик называют атәм пухращ ‘букв.: плохой пух-ращ’, так как внешне похожее на дягиль растение ядовито. Некоторые носители языка затруднялись в толковании лексемы пухращ , утверждая, что растение называется борщевик и что они едят борщевик.

Нам встретилась еще одна разновидность хвоща, называемая сын. њуљ вой пухращ ‘хвощ птицы њуљ вой’. Это не очень большое растение с белыми соцветиями обладает хорошими вкусовым качествами, благодаря чему в начале лета ханты употребляют его в пищу.

Растительная лексика отличается богатством синонимических вариантов. Так, для одного только растения хвощ в диалектах зафиксировано несколько наименований разновидностей данной травы: рӑщ, ўԓы ԓэты ŏт, ўԓы ԓэты рӑщ , ԓунт ԓэты тǒрән, калән энәмты рӑщ, пәӽраньть.

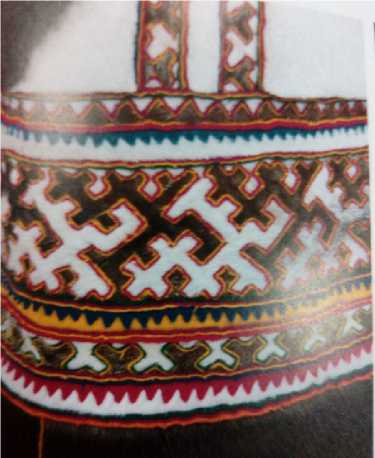

Другим значением слова ращ является ‘орнамент в виде зубчиков’, так как листья хвоща имеют форму зазубрин: Сӑх рӑщән щи йонтԓа ‘На шубу нашивают зубчатый

Рис. 2. Рӑщ – папоротник сибирский

Fig. 2. Răshch – Siberian fern

Рис. 3. Рӑщ – хвощ приречный

Fig. 3. Răshch – riverine horsetail

Рис. 4. Пухращ (ԓэты пухращ) – дягиль лекарственный

Fig. 4. Pukhrashch – medicinal angelica орнамент’. Номинация мотивирована по признаку наличия внешнего сходства листьев растений с элементом узора.

Хвощ и плаун внешне очень похожи, поэтому диалектоносители называют словом рӑщ также плаун. В школьном тематическом словаре ваховского диалекта наряду с общеупотребительным словом рӑщ приводятся диалектные слова. Так, зафик-

® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ сировано описательное название травянистого растения: кӫтӛрки ӛнтӛв ‘плаун (букв.: бурундука пояс)ʼ3. Название является метафорическим и, вероятно, передает определенные внешние данные, сходство с животным. Метафорические номинации характеризуют образное мышление, поэтому неслучайно на первом месте оказывается мотивационный признак «форма», который на уровне глубинной номинации отражает богатство и разнообразие ассоциативных связей человека. Латинское наименование хвоща Equise-tum переводится как ‘лошадиная грива’. В русском названии растения прослеживается образное сравнение с частью животного, а именно с хвостом. Если внимательно присмотреться к хвощовым, то можно убедиться в справедливости сравнения.

В восточных диалектах травянистое растение трилистник имеет название с. ӄөс ‘букв.: звездаʼ. Очевидно, что в хантыйском языке растение получило такое наименование благодаря звездчатой форме цветов, имеющих белую, сиреневатую или розоватую окраску. В природе трилистник растет главным образом по берегам озер и рек, а также на заболоченных участках, отсюда вытекает номинация растения в ваховском диалекте ԓәтӄыс ‘болотная траваʼ.

По признаку пригодности/съедобности растения в хантыйском языке делятся на хорошие и плохие. В данном случае в названии растений отражено оценочное отношение к миру флоры, что обусловило появление таких дескриптивных номинаций, как йӑм тǒрән ‘букв.: хорошая трава, хорошее растениеʼ / ӑт рӑхты тŏрән ‘непригодное (для пищи) растениеʼ. Словосочетанием йӑм тǒрән обозначают, например, щавель, а также травы, которые едят животные. Йӑм тǒрән, ԓэԓа ‘Хорошая трава, едят ееʼ . Йӑм тǒрән ԓухәԓәԓ ‘Жует щавель, хорошую травуʼ . Мисәт, ԓовәт йӑм тŏрән ԓэԓәт ‘Коровы, лошади едят хорошие, неядовитые травы’. Ядовитые несъедобные растения называют атәм тŏрән ‘букв.: плохая трава’ (ср.: добрая трава,

Рис. 5. Орнамент рӑщ (узор в виде зубчиков)

Fig. 5. Răshch ornament (pattern in the form of teeth) лютые коренья, лихие травы в русском языке).

Необходимо отметить, что в хантыйском языке названия имеют те растения, которые обладают важным значением для жизни народа. В первую очередь это травы, служащие кормом для животных: ԓов тŏрән, мис тŏрән, ош ԓэты тŏрән, ԓунт ԓэты тŏрән, ўԓы ԓэты тŏрән/лыпәт/ŏт, амп рых ‘водяникаʼ и т. д. Данные слова являются также и общими словами для номинации трав. Не различая травы, которые едят лошади, коровы, овцы, ханты часто называют их общими словами, например: ԓов тŏрән ‒ это овес, конопля, пырей, трава хŏлам; ўԓыйэн ԓэты тŏрән ‘растения, поедаемые оленем’ – пушица, хвощ и т. д. Не менее важно бытовое применение растений, что отражается в номинациях. Травы, использующиеся для циновок, стелек обуви, называются в языке вай иԓәм тŏрән ‘трава [для] стелек обуви’ (пырей, осока и др.), нŏры тŏрән ‘трава [для ] циновок’ (осока, ситник, пырей, камыш и др.).

В сынском диалекте для обозначения сорняков употребляются следующие наименования: нǒх сухәтты тǒрән ‘букв.: трава, которую выдергивают’, ԓэтот шӑкәԓты тǒрән ‘сорняки (букв.: портя- щая еду трава)’. В васюганском говоре название сорного травянистого растения лопух, репейник передается словосочетанием ӓмпкол пӑӽрынь’ть ‘букв.: собака язык полынь’.

В говорах хантыйского языка для обозначения травянистого растения пырей употребляются как исконные слова, так и заимствованные. Пырей ‒ высокая сорная трава. В сынском диалекте в названии травы лежит метафора: хўв кўрпи тǒрән ‘длинноногая трава’. Такое название пырей получил за длинный стебель, т. е. мотивационным признаком послужили внешний вид, особенности строения стебля. Корни пырея – тонкие, разветвленные, очень прочные, ползущие корневища. Их характерная форма со многими узлами и разветвлениями обусловила появление номинации в . муӈләӈ пам ‘пырей (букв.: узловатая трава)’, в которой указывается на узловатость, крепость корней.

Еще одно название пырея мотивировано предназначением по функции: сын. вай иԓәм тǒрән, с. ыԓәм пом ‘трава, используемая в качестве стельки’. Эту траву кладут в меховую обувь ( вай, тупәр ) и обувь из кожи оленя ( њўки вай ) , у восточных хантов ‒ из кожи выдры, для тепла и сохранения формы . Среди лексем данной лексикосемантической группы нам встретилось единственное название, мотивированное половыми характеристиками человека: в . куйпам ‘букв.: мужская трава’. Наряду с хантыйскими названиями в настоящее время пожилыми носителями языка используется и заимствованное слово пырэй ‘пырей’ .

В хантыйском языке исконное название крапивы ‒ сын., ш. пўԓән, к. пуԓән, в. полән. В ваховском диалекте словом полән обозначают и коноплю. В сын-ском диалекте употребляется сокращенная форма слова пўԓ, пўԓ тŏрән, а также форма пўԓәӈ: Пўԓәӈ энәмәԓ ‘Растет крапива’. Пўԓ ‒ щит тŏрән ‘Пўԓ ‒ это трава’. В основе другого наименования крапивы лежит сема ‘жалить, жечь, уколоть’: сын. пеԓысәты лыптәт ‘колющиеся цветы’, пеԓысәты йўх ‘колющееся дерево (кусты)’. Это название крапива получила вследствие обжигающего свойства, харак- терного воздействия растения на человека, животных. В недалеком прошлом ханты использовали крапиву для плетения веревок. Известно, что обские угры владели секретами крапивного ткачества, крапива служила материалом для изготовления тканей: Пўԓәӈ эԓты катра шӑшкан верәԓәса ‘Из крапивы в прошлом ткани изготовлялиʼ. В современном хантыйском языке в активном употреблении находится и заимствованное слово кӑрпива.

В числе исследуемых фитонимов встретилось описательное название для подорожника: сын., ш. курт хӑр тŏрән, к. к ө рт хӑр лыпәт ‘подорожник (букв.: трава/растение территории деревни)’. Номинация указывает на место произрастания травы.

Главным мотивационным признаком, лежащим в основе наименования конопли, является форма листьев. Лист конопли сильно рассеченный, лопастный, причем число лопастей обычно бывает нечетным. Размер листьев увеличивается от основания стебля к его середине, но к верхушке наблюдается постепенное уменьшение числа лопастей. Форма листьев растения послужила причиной появления словосочетания: сын. лǒпсәӈ тǒрән ʻконопля (букв.: трава с плоскими широкими [листьями])ʼ. Коноплю также называют ԓов тǒрән ʻбукв.: лошади траваʼ, поскольку она является кормом для лошади.

Высокую траву с толстым полым стеблем, растущую в воде, у берегов рек, озер, ханты называют сын. хǒлам ‘тростник, камыш, камыш озерный’, хŏлам тŏрән ʻтрава холамʼ . Листьев у травы нет, в высоту она достигает 3–5 м. Это растение очень любят лошади. Осенью, когда вода убывает, озера, речки пересыхают, трава хŏлам лежит на земле. В это время люди подбирают ее, заготавливают для животных. В коми языке лексема холам ‘трава, растущая на заливных лугахʼ заимствована ижемскими коми, в XVIII–XIX вв. интенсивно переселявшимися в Северное Зауралье в поисках лучших пастбищ для оленей, охотничьих и рыболовных угодий. Переселившись, они перенимали слова, отражавшие специфические условия Нижнего Приобья [5, 104 ]. В ваховском

№ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ диалекте для обозначения травы камыш употребляется лексема нөӽры . Траву используют для изготовления циновок, которые плетут особым способом.

Осока в хантыйском языке называется сын., ш. песлаӈ, песлаӈ торән ‘трава осока’ , в. пэслӛӽ ʻосокаʼ. Словом песԓаӈ называют также чертополох поникающий, растущий во влажных местах. Осока широко применялась в быту этноса в самых различных целях. Осеннюю траву собирали и плели из нее различные виды циновок для постели ( норы сэвԓа, тӑхар ) либо использовали в качестве стелек для обуви ( вай иԓәм тǒрән сэвԓа ). Материалом для изготовления циновок кроме осоки служили ситник, пырей и камыш. Из плетеной осоки шили круглые салфетки, на которых ели сырую рыбу. Практическое использование растения определило мотивационный признак «бытовое использование».

Для обозначения понятия солома в хантыйском языке служит словосочетание сўс пеԓа нǒвийа йўвәм тǒрән . В ваховском диалекте прошлогодняя высохшая трава называется ләӽы пам. Побелевшую осеннюю траву используют в качестве стелек, плетут из нее также нŏры ‘циновка, сплетенная из травы’, тӑхар ‘нижняя циновка из травы, кладущаяся под нŏры’.

В сухих сосновых лесах произрастает вечнозеленый стелющийся кустарник – толокнянка. В народной речи это растение имеет несколько наименований: с. амп канәк ‘букв.: собачья ягода’, сын. лўк ԓэты рых ‘медвежья ягода (букв.: ягода, которой питаются глухари)’, а также сакральную номинацию: сын. ин икев воњщтǒт ‘медвежья ягода (букв.: собираемое стариком (медведем))’. В хантыйской культуре особое отношение к толокнянке, так как это йэмәӈ воњщтŏт ‘священная ягода (букв.: то, что собирают)’. Толокнянкой питаются глухари, медведи и другие животные, человеку есть ее нельзя. Как уже отмечалось, толокнянка несколько похожа на бруснику. Растения отличаются формой листьев. У брусники листья овальные, или эллипсовидные, на внутренней стороне – темные точки. У толокнянки листья, словно ушки медвежонка, – сверху широкие, книзу су- женные. Поэтому в русском языке ее еще именуют медвежьим ушком. Толокнянкой растение назвали за мучнистую структуру ягод, которые, если их разжевать, напоминают толокно. Ягода толокнянки в отличие от сочной вкусной брусники – костянка, в которой всего пять косточек. Плоды растения невкусные и не относятся к съедобным. На Севере толокнянка растет в лесах, сухих сосновых борах, в тундре. Она не любит сильной влажности и тени, предпочитает места посуше и посветлее, может расти и на опушке. Носители хантыйских диалектов рассматривают данную ягоду как источник пищи для птиц и животных, что и является мотивационным признаком.

Растение дикий лук в хантыйской народной речи имеет несколько наименований в зависимости от признака, положенного в основу номинации: ԓэты лўк ‘лук, который едят (букв.: кушать, лук)’, сын. унт лўк ‘дикий лук (букв.: лесной лук)’, пан лўк ‘береговой лук (букв.: песчаный берег, лук)’, тǒрән лўк ‘лук-трава’. В ва-ховском, васюганском говорах лук называется ӓмп ньӓԓәм ‘черемша (полевой луг) (букв.: собаки язык)’. Диалектная номинация нередко дается растению на основе сходства с другими объектами. В русском языке номинация ‘собачий язык’ объясняется сходством формы листьев с языком животного [12]. Широкое распространение в хантыйском языке получило заимствование: ш., к. лўк – с замещением гласного звука в соответствии с фонетическими законами языка.

Для обозначения растений, используемых в качестве чая, в диалектах языка употребляются следующие наименования: сын. унт шай ‘иван-чай’, шай лыпәт ‘лист для чая (букв.: чай, лист)’, лыпәт шай ‘мята’, ‘таволга’, ‘иван-чай (букв.: листовой чай (лист, чай))’. В современном хантыйском языке распространена и заимствованная калькированная форма слова иван-шай ‘иван-чай’. В 1950–1960-е гг., когда еще не было плиточного чая или он был не так широко доступен, сынские ханты в деревнях собирали и заготавливали на зиму в холщовые (или джутовые) мешки таволгу. Зимой пили полезный и вкусный чай, заваренный из листьев и цветков растения.

Заключение

Изучение лексико-семантических групп в диалектах хантыйского языка способствует обогащению словарного состава, так как в них выявляются лексемы, которые в повседневной речи носителей языка часто не встречаются.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в диалектах и говорах хантыйского языка имеется немалое количество названий дикорастущих трав, что демонстрирует богатство народной речи. Это связано с тем, что северный этнос использовал растения в быту, изготовлял из них постельные принадлежности, травы служили кровом для животных, людей, являлись кормом для птиц, домашних животных, а также, в ограниченном количестве, источником питания для людей, применялись в лечебных целях. Выявлено и описано большое количество диалектных наименований растений, которые прежде не были предметом специального лингвистического описания. В научный оборот введен ряд собственно диалектных наименований, не отмеченных ранее в словарях, научной литературе. Это разновидности хвоща: ԓунт ԓэты тǒрән ‘хвощ приречный, речной’, њуљ вой пухращ ‘хвощ птицы њуљ вой’, калән энәмты рӑщ ‘хвощ болотный’, наименования других трав: хўв кўрпи тǒрән ‘пырей’, пўԓ, пўԓ тŏрән ‘крапива’, лǒпсәӈ тǒрән ʻконопляʼ, хŏлам ‘камыш, тростник’, пан лўк ‘береговой лук (букв.: песчаный берег, лук)’, тǒрән лўк ‘лук-трава’, нǒх сухәтты тǒрән ‘сорняк (букв.: трава, которую выдергивают)’, ԓэтот шӑкәԓты тǒрән ‘сорняки (букв.: портящая еду трава)’ и т. д. Уточнено толкование слова пухращ , одно из его значений ‘дягиль лекарственный’ в словарях до сих пор не фиксировалось.

Нами собрано около 50 наименований трав, бытующих в северных и восточных диалектах хантыйского языка. Важное значение в их номинации имеет практическое применение растений в жизни хантов в качестве корма для животных, материала для использования в быту. Определенную роль в пополнении лексики растительного мира хантыйского языка сыграл иноязычный компонент. В составе данной лексики представлены шесть заимствованных номинативных единиц, проникших из русского и коми языков, в том числе калькированные формы: тŏрән, кӑрпива, иван-шай, лўк, пырэй, кӑти кўш.

Одно и то же растение в хантыйском языке может иметь несколько названий. Признаки, положенные в основу номинации, разнообразны. В наименованиях травянистых растений отражаются особенности произрастания, формы, внешнего вида, характер воздействия на человека, функциональные свойства растения. Немаловажное значение имеет такой признак, как употребление птицами, животными в качестве корма. Особый интерес вызывают названия с переносной семантикой – метафорические и метонимические.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ аг. – аганский говор сургутского диалекта в. – ваховский диалект вас. – васюганский говор вах-васюганского диалекта к. – казымский диалект к.-з. – коми-зырянский язык пр. – приуральский диалект

-

с. – сургутский диалект

сын. – сынский диалект тр.-юг. – тром-юганский говор сургутского диалекта у.-аг. – усть-аганский говор сургутского диалекта у.-юг. – усть-юганский говор сургутского диалекта ш. – шурышкарский диалект юг. – юганский говор сургутского диалекта

Поступила 15.10.2020, опубликована 25.12.2020

Список литературы Лексико-семантические особенности наименований травянистых растений в диалектах хантыйского языка

- Григоренко Н. А. Лексика флоры и фауны в говорах камчадалов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2007. 22 с.

- Заксор Л. Ж. Лексическая мотивация названий растений в нанайском языке // Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: сб. науч. тр. Санкт-Петербург, 1998. С. 89-94.

- Заксор Л. Ж. Способы номинации растений в нанайском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2005. 24 с.

- Иванов В. А. Названия растений средней полосы России (на материале калужских говоров): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Москва, 1985. 22 с.

- Игушев Е. А. Функционирование заимствований в ижемском диалекте коми языка // Вопросы лексикологии и словообразования коми языка. Сыктывкар, 1984. С. 103-106. (Труды института языка, литературы и истории; № 31).

- Исаев Ю. Н. Фитонимическая картина мира в разноструктурных языках: авто-реф. дис. ... д-ра филол. наук. Чебоксары, 2016. 43 с.

- Каскарова З. Е. Фитонимы общетюркского происхождения в хакасском литературном языке // Тюркская руника: язык, история, культура (к 120-летию дешифровки орхоно-енисейской письменности): материалы Междунар. науч. конф. (г. Кызыл, 10-11 июля 2013 г.). Абакан, 2013. Ч. 1. С.123-125.

- Каскаракова З. Е. Флоронимы как составная часть хакасской картины мира // Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Абакан, 19-20 мая 2016 г.). Абакан, 2016. С. 195198.

- Каскаракова З. Е., Абдина Р. П., Белогла-зов П. Е., Кызласов А. С. К вопросу об исследовании фитонимов хакасского языка // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 1 (74). С. 380-382.

- Лельхова Ф. М. Номинации ягодной флоры в диалектах хантыйского языка // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 1. С. 6-11. DOI: 10.15507/20762577.012.2020.01.006-011

- Лукьянова И. В. Диалектная фитонимика в когнитивно-ономасиологическом аспекте: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2018. 23 с.

- Майер П. А. Форма в основе номинации растений в донских говорах // Молодой ученый. 2015. № 20 (100). С. 598-600.

- Налетова Н. И. Названия растений в псковских говорах: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Псков, 2001. 18 с.

- Ромбандеева Е. И. Этимология названий деревьев и кустарников в мансийском (вогульском) языке // Народы Северо-Западной Сибири. Томск, 2002. Вып. 9. С. 46-48.

- Саввина Ю. Ю. Фитонимическая лексика елецких говоров: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Брянск, 2009. 25 с.

- Садовникова И. И. Лексика, обозначающая растительный мир в эвенском языке // Проблемы родного языка в условиях глобализации и интеграции современного общества: сб. науч. ст. Якутск, 2007. С. 254-256.

- Садовникова И. И. Лексика растительного мира в эвенском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2010. 18 с.

- Садовникова И. И. Фитонимы в эвенском языке // Языки и фольклор народов Севера: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Е. А. Крейно-вича (г. Якутск, 8 июня 2006 г.). Новосибирск, 2008. С. 78-80.

- Сахарова О. В. Флористическая лексика селькупского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 2010. 25 с.

- Смирнова О. В. Лексика растительного мира в говорах Воронежской области (номинативный и лингвогеографический аспекты): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Москва, 2002. 20 с.

- Сумачакова М. В. Названия растений в чалканском диалекте алтайского языка // Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 2005. Вып. 17: Чалканский сборник. С. 63-85.