Лексико-тематическая классификация наименований населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области

Автор: Буянов Константин Васильевич, Ильин Дмитрий Юрьевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе представлена лексико-тематическая классификация наименований населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области. Дана краткая историко-демографическая характеристика района. Определена и охарактеризована специфика наименований. Выявлено семь лексико-тематических групп, описаны особенности каждой из групп.

Лексико-семантическая группа, топонимикон, лингвистическое кодирование, семантический подход, ойконим

Короткий адрес: https://sciup.org/148324202

IDR: 148324202 | УДК: 800

Текст научной статьи Лексико-тематическая классификация наименований населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области

Аккумулятивная функция – одна из важнейших в языке. Человек стремится «законсервировать» окружающую его действительность (в первую очередь, в лексике), сохранить в своей памяти важные события, традиции, культурные элементы, имена, окружающее его и имеющие для него превалирующее значение.

Мир, окружающий человека, экстраполируется в языковой системе путем лингвистического кодирования. Понимание оснований кода целесообразно осуществлять посредством лексикотематической классификации наименований населенных пунктов.

Для анализа был выбран топонимикон Кумылженского района Волгоградской области. Обоснованием выбора послужил уникальный состав ойконимического пространства субъекта, образовавшегося в результате сосуществования на данной территории различных этносов и культур, мировоззрение которых отразилось в названиях пространственно-географических объектов.

Территория современного Кумылженского района Волгоградской области, который располагается в Нижнем Надволжье, исторически входила в состав Золотой Орды, а позже - в этническую территорию «Желтый Клин», и до ХVII в. не была густо заселена – на территории располагались небольшие поселения земледельцев, которые периодически подвергались набегам кочевников. Тюркские корни сохранились в названиях таких поселений, как станица Кумылженская, хутор Кучуровский и др. Названия первых русских поселений в основном отражали природные и ландшафтные особенности – Глушица, Ключ и, Косоключанский.

Массово земли начали заселяться в ХVII–XVIII вв. украинцами. Поселения организовывались в качестве оборонительных от кочевников и заселялись, в основном, переселенцами из Слобожанщины и Левобережной Украины [12, с. 62]. В XVIII в. поселения – остроги, слободы и хутора – расширялись, заселяясь переселенцами из Гетманщины. Среди поселений, основанных переселенцами из Слобожан-щины и Левобережной Украины, можно назвать хутор Глуховский, хутор Еланский.

Поволжские немцы были малочислены на территории района, и их топонимика на современном этапе не сохранилась.

В ХIХ в. земли развивались, население преимущественно занималось скотоводством и земледелием.

В Советский период в 1928 г. был основан Кумылженский район в составе Хопёрского округа Нижне-Волжского края (позднее - Сталинградской (Волгоградской) области). В 1960 г. его территория увеличилась за счет включения в него территории бывшего Подтелковского района. Кумылжен-ский район был упразднен в 1963 г., а в 1965 г. - вновь учрежден. В 1970 г. его переименовали в Под-телковский район, и это название он носил до 1994 г.

Особенности развития земель в Советский период отображены в названиях таких населенных пунктов, как хутор Красноармейский, поселок Букановское Заготзерно и др.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 г. № 1006-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Кумылженского района и муниципальных образований в его составе» в состав района в настоящее время входит 78 населенных пунктов – хуторов, станиц и поселков.

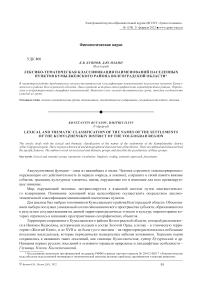

По этимологии можно выделить два основных типа названий – славянские и тюркские. Тюркских значительно меньше (рис. 1 на с. 93). Частично это связано с тем, что большинство из них не сохранились даже в тех случаях, когда на месте современных поселений ранее располагались Золотоордынские. Например, археологические раскопки и разведки показали наличие древних Золотоордынских поселений на месте станицы Глазуновской, станицы Кумылженской и др. [3, с. 91–92; 9, с. 177].

Среди них, в частности, тюркские корни имеют такие названия, как станица Букановская (от тюркского «букан» («камышовый навес», «шалаш»), хутор Еланский (назван по Еланской Балке, которая берет название от названия реки Елань (Еланка), от тюркского «елань» «местность, где обязательно есть вода (протекает речка, ручей и под.) [1, с. 147], станица Кумылженская (названа по реке Кумыл-га, название которой происходит от тюркских слов «кум» – «песок» и «лга» – «вода»), хутор Чига-наки 1-е, хутор Чиганаки 2-е, хутор Чиганаки 3-е (названы от озера Чиганаки со значением «озеро, пересыхающее среди лета», от тюркского «чига» – излучина реки).

Кроме того, есть одно название, которое происходит из финно-угорских языков – хутор Ильме-невск . Происхождение названия прямо не связано с историей района. Озеро Ильмень, по названию которого названа балка, где был основан хутор, было наименовано через апеллятив «ильмень» – «мелкое озеро». Однако апеллятив этот в русском языке, в свою очередь, был образован, от гидронима Ильмень (озеро в Новгородской области), который и имеет финно-угорские корни.

Был осуществлен квантитативный анализ для определения частотности групп языков, из которых происходят наименования населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области (рис. 1 на с. 93).

Из диаграммы на рис. 1 мы можем сделать вывод, что основной языковой группой, из которой происходят наименования населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области стали славянские языки (91%). Тюркские языки как источник наименований населенных пунктов использованы значительно реже (7,7%), а финно-угорские – в одиночных случаях (1,3%).

С точки зрения определения лингвоэкологичности такие результаты носят неоднозначный характер. С одной стороны, они свидетельствуют об этнолингвистической гомогенности наименований, что, безусловно, имеет положительное значение, с другой же – о том, что в наименованиях населенных пунктов недостаточно отображена история района в период до XVII века.

Рис. 1. Частотность групп языков, из которых происходят наименования населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области, % (78 единиц = 100%)

Критерием построения лексико-тематической классификации наименований населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области послужило происхождение того или иного наименования. Теоретической основой исследования послужили лингвистические, исторические, историографические и лексикографические источники, для верификации материала привлекались источники из художественной литературы, однако важно признать, что во многих случаях приходилось выбирать наиболее вероятную с научной точки зрения версию. Мы максимально стремились использовать научный подход и отходить от наивной «народной этимологии».

Анализ научных работ по ономастике (И. Жучкевич [4], А. Суперанская [11] и др.) показал, что в поиске этимологии того или иного ойконима (наименования населенного пункта) необходимо, в первую очередь, ориентироваться на ближайшие гидронимы либо оронимы; во вторую очередь – принимать во внимание апеллятивы, характеризующие природные особенности региона, затем – обращать внимание на возможные антропонимы – имена основателей поселений и лишь в последнюю очередь ориентироваться на «народную этимологию», часто основанную на случайном совпадении морфем или сегментов слов или же вообще полагающую в основу наименований народные легенды.

Такой подход во многом помог определить лексико-семантические группы наименований, однако и тут следует отметить определенные нюансы, связанные со спецификой истории района.

Так, изучаемые наименования обозначают хутора и станицы, которые по сути являются слободами - поселениями, основанными переселенцами. В таком случае весьма распространенным оказываются наименования, основанные на антропонимах – именах первых поселенцев, причем история заселений и последующих наименований является сравнительно недавней и часто отображена в исторических документах. Так, если в сохранившейся в архивах «Ведомости…» 1764 г. [2] отображено, что переселенец Исай Блинков основал хутор, то с очень высокой степенью вероятности можно утверждать, что хутор Блинковский назван по имени основателя.

С другой стороны, несмотря на то что название почти каждого хутора ассоциируется с той или иной современной фамилией или предполагаемым прозвищем, следует внимательно изучить все возможные источники, чтобы избежать ошибок. Так, например, название станицы Слащевской дано не по имени казаков Слащевых: напротив, казаческий род Слащевых получил имя от этой станицы, а станица была названа по природным особенностям местности: из-за дождей с меловых гор, находящихся на территории станицы, стекали бурные меловые потоки, называемые жителями «слащи» [5].

Еще один аспект наименования поселений, основанных переселенцами, заключается в том, что часто они называли новое поселением именем того пункта, из которого переселились (хутор Краснополов) , либо измененным именем того, из которого отселились после переселения ( хутор Филяты , отсоединившийся от хутора Филин).

В исключительных случаях при надлежащей критической оценке «народная этимология» может послужить более или менее достоверным источником определения ойконима. Например, при определении названия Девкин хутор , не найдя иного его обоснования ни в антропологической, ни в топонимической лексике, мы посчитали обоснованным его определение русским писателем Ф. Крюковым (уроженцем исследуемых мест) в рассказе «Без бумаги»: «Девкина земля… девка одна родила найду… Ну, дали ей обчеством на дитя полпая земли…» [6]. Иначе говоря, речь идет о том, что одна девушка («девка») родила незаконнорожденного ребенка, и казацкая община из сочувствия к ней выделила ей землю, на которой и был, вероятно, основан хутор Девкин.

Семантический и тематический анализ ойконимов позволил выделить следующие лексикотематические группы наименований населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области:

-

1. По фамилии или прозвищу основателя.

-

2. По расстоянию расположения.

-

3. По названию географических объектов, возле которых основывалось поселение.

-

4. По названию топонима, откуда переселились жители.

-

5. По природным особенностям.

-

6. По характерным особенностям построек.

-

7. Советское название.

Рассмотрим их подробнее.

-

1. По фамилии или прозвищу основателя. Как справедливо отмечает В. Меркина, выделение топонимов, образованных от прозвищ либо фамилий, требует «знания конкретной ситуации» [8, с. 107]. Тем не менее с высокой степенью вероятности можно считать образованными от фамилий либо прозвищ следующие ойконимы (37 единиц, 47,3% от всего массива материала): хутор Аверинский; хутор Андреяновский – основал Харитон Андрианов в 1754 г. [Ведомость]; хутор Блинковский – основал Исай Блинков [2]; хутор Водяновский; хутор Галкин; станица Глазуновская; хутор Головский – основал Андрей Голова [Там же]; хутор Гришинский; хутор Девкин; хутор Долговский - основал Василий Долгов (Долгой) в 1764 г. [Там же]; хутор Ермаковский; хутор Жуковский1; хутор Жуковский2;хутор Калинин – основал Анисим Калинин [Там же]; хутор Колотаевский; хутор Крап-цовский; хутор Кузнечинский – основал Терентий Кузнечиков [Там же]; хутор Кучуровский; хутор Любишенский; хутор Митькин; хутор Никитинский – основал Иван Никитин в 1751 г. [Там же]; хутор Ожогин; хутор Остроухов; хутор Потаповский – основал мельник Никифор Потапов в 1751 г. [Там же]; хутор Пустовский; хутор Родионовский – основал Николай Родионов [Там же]; хутор Самойловский – основал Казьма Самойлов [Там же]; хутор Сарычевский; хутор Седов – основал Гавриил Седов [Там же]; хутор Сигаев; хутор Сиськовский - ранее назывался хутор Сись-ков, дата переименования не известна; хутор Сукачев; хутор Суляевский - основал Казьма Суля-ев [Там же]; хутор Точилкин; хутор Тюринский; станица Федосеевская; хутор Широковский – основал Иван Широков [Там же].

-

2. По расстоянию расположения (1 единица, 1,3%), в частности: хутор Ближний.

-

3. По названию географических объектов, возле которых основывалось поселение (25 единиц, 32,1%), в частности: хутор Белогорский – по названию Белая Горка; хутор Глуховский – по названию буерак Глухой; хутор Дубовский – по названию Дубовая балка; хутор Еланский – по названию Еланская балка ^ река Елань (от тюркского; «елань» «местность, где обязательно есть вода (протекает речка, ручей и под.) [1, с. 147]. Несмотря на наличие других версий, мы согласны с И. Крюковой и В. Супруном, которые относят название Елань к «бесспорно тюркским» [7, с. 76]; хутор Ендов-ский - по названию Ендовская балка; ендова - «сырое, заливное лесистое место, где собирается талая вода» [1, с. 148]; хутор Заольховский – по названию Ольховская балка; хутор Заталовский –

-

4. По названию топонима, откуда переселились (4 единицы, 5,1%), в частности: хутор Краснополов (из Красного Поля на Слобожанщине); хутор Лисинский (из Лисьей Балки на Слобожанщи-не); хутор Лялинский (из села Лялинцы в Левобережной Украине); хутор Обливский (из хутора Об-ливский, расположенного на территории современной Ростовской области).

-

5. По природным особенностям (7 единиц, 9%), в частности: хутор Козлов - предположительно: хутор основан возле пастбищ, где водились дикие козлы; хутор Косоключанский - от объекта «косой ключ»; хутор Глушица – по урочищу Глушица: «глушица» – «застойная заводь»; хутор Покручинский;станица Слащевская - из-за обилия дождей с меловых гор, находящихся на территории станицы, стекали бурные меловые потоки, называемые жителями – «слащи» [5]; хутор Яр-ской 1-й;хутор Ярской 2-й.

-

6. По характерным особенностям построек (2 единицы, 2,6%, в частности): хутор Беленький – основанием для названия стали побеленые глинобитные дома; станица Букановская - от тюркского «букан» («камышовый навес», «шалаш»).

-

7. Советское название (2 единицы, 2,6%), в частности: поселок Букановское Заготзерно; хутор Красноармейский.

по названию Балка Таловка; хутор Ильменевский - по названию Ильменьская балка ^ озеро Ильмень [8, с. 53] – «ильмень» – «мелкое озеро»; хутор Ключи – по названию овраг Ключи; хутор Краснянский – по названию Красная балка; хутор Кривский – по названию Кривая балка; хутор Крутой – по названию Крутая балка; станица Кумылженская – по названию река Кумылга, происходит от тюркских слов «кум» – «песок» и «лга» – «вода»; хутор Мокров – по названию Мокрый овраг; хутор Ольховский – по названию овраг Ольховский; хутор Подковский – по названию устье Подка; хутор Попов - по названию урочище Попов сад; станица Скуришенская - первоначально станица находилась на левой стороне реки, при устье речки Скурихи, на острове, который весной затоплялся. Потом станицу перенесли, а название сохранилось [10]; хутор Филин – по названию Филин буерак; хутор Филяты – вероятно, по названию соседнего хутора Филин, появившегося ранее; хутор Чиганаки 1-е; хутор Чиганаки 2-е; хутор Чиганаки 3-е - по названию озеро Чиганаки. «Чиганак» - «озеро, пересыхающее среди лета», от тюркского «чига» - излучина реки; хутор Чуносовский - по названию Чуно-совский гай ← Чуносов овраг; хутор Шакин – по названию Шакинская дубрава.

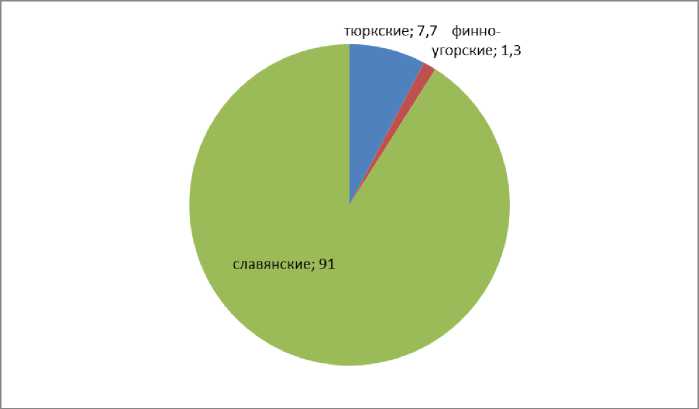

В целях определения частотности лексико-тематических групп, из которых происходят наименования населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области, был осуществлен квантитативный анализ (рис. 2).

Рис. 2. Частотность лексико-тематических групп, из которых происходят наименования населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области, % (78 единиц = 100%)

Из рис. 2 (см. на с. 95) мы можем сделать вывод, что основным источником названий стали фамилии основателей поселений – таких случаев было почти половина (47,3%) от всех анализируемых ойконимов. Также частотными являются наименования, данные по названию географических объектов, возле которых основывалось поселение - почти треть анализируемых ойконимов (32,1%). Реже встречаются названия по природным особенностям (9%), по названию населенного пункта, откуда переселились (5,1%), по характерным особенностям построек (2,6%), а также советские названия (2,6%). В единичных случаях встречаются наименования, данные по расстоянию расположения объекта – 1,3%.

Таким образом, большинство наименований отображает переселенческую специфику заселения района.

Полученная информация сможет стать отправной точкой в исследовании лингвистического кодирования населенных пунктов, а также лингвоэкологичности наименований.

Список литературы Лексико-тематическая классификация наименований населенных пунктов Кумылженского района Волгоградской области

- Большой толковый словарь донского казачества / В.И. Дегтярев, Р.И. Кудряшова, Б.Н. Проценко [и др.]. М.: Рус. слов., Астрель, 2003.

- Ведомость станичного атамана Кумылженской станицы Степана Короткова и стариков и всей станицы казаков: имеетца хуторов, в каких местах, и как расстоянием от станицы и чьи именны явствует под сим, июля 22 дня 1764 года // РГВИА ФОНД 846. Оп. 16. Д. 18727. ФОНД 13. Оп. 1.107. Св. 105. Д. 149.

- Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. [Электронный ресурс]. URL: ://annales.info/volgaegorov/03.htm#_ftnref101 (дата обращения: 09.06.2021).

- Жучкевич В.А. Общая топонимика. Минск: Высшая школа, 1980.

- История станицы Слащевской Кумылженского района Волгоградской области. [Электронный ресурс]. URL: https://dshi-voskresenie.vgr.muzkult.ru/media/2019/10/08/1263387679/metod_soobshhenie_Kazach_i_poseleniya.pdf (дата обращения: 08.06.2021).

- Крюков Ф. Без бумаги [Электронный ресурс]. URL: https://nestoriana.wordpress.com/2019/01/11/krjukov_bez_bumagi/ (дата обращения: 07.06.2021).

- Крюкова И., Супрун В. Историко-лингвистическое изучению донской гидронимии // Вопросы ономастики. 2004. № 1. С. 75–85.

- Меркина В. Микротопонимия овражно-балочных образований региона верхнего и среднего течения Дона: на материале «Списка рек Донского бассейна» П.Л. Маштакова: дисс. … канд. филол. наук. Рязань, 2018.

- Попов X.И. Сведения о древних памятниках, находящихся в земле войска Донского // Труды I Археологического съезда. 1871. Т. 1. С. 174.

- Синельников С.П. Церковно-приходские летописи конца XIX – начала XX в. в Госархиве Волгоградской области // Отечественные архивы. 2005. № 4. С. 58–59.

- Суперанская А.В. Имя – через века и страны. М.: Наука, 2013.

- Чубенко В. Вивчення фольклору і побуту українців в Надволжі // Народна творчість та етнографія. 1968. № 4. С. 62–64.