Лесные ненцы: расселение и динамика численности в ХХ веке, современная демографическая

Автор: Волжанина Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 (30), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522585

IDR: 14522585 | УДК: 391

Текст статьи Лесные ненцы: расселение и динамика численности в ХХ веке, современная демографическая

Исследование демографической ситуации у коренных малочисленных народов Севера в последние 1015 лет свидетельствует о негативных тенденциях в данной сфере, характеризующихся высокими показателями смертности людей трудоспособного возраста и детей, снижением рождаемости и продолжительности жизни [Карлов, 1991, с. 6; Клоков, Корюхина, 1994, с. 65; Иванов, 1999; и др.]. На общем фоне более благополучными выглядят оленеводческие народы, сохраняющие традиционный образ жизни, к числу которых относятся ненцы [Соколова, 2003, с. 49; 2004, с. 24-25; Аверин, 2005, с. 77; Артюхова, Пириг, 2004, с. 64].

В составе ненцев по месту преимущественного проживания и диалекту выделяются две группы -тундровая и лесная. Имеющиеся официальные статистические данные характеризуют демографические процессы прежде всего у тундровых ненцев, как наиболее многочисленных и административно организованных. Основной территорией их расселения являютсятриавтономныхокруга: НенецкийАрхангель-ской обл., Ямало-Ненецкий Тюменской обл., Таймырский (Долгано-Ненецкий) Красноярского края**.

Лесные ненцы представляют небольшую этническую группу, основу хозяйственной деятельности которой, в отличие от тундровой группы, составля-

-

*Работа выполнена при поддержке Лаврентьевского гранта СО РАН.

-

**17.04.2005 г. на референдуме большинством голосов было принято решение об объединении ТАО с Красноярским краем.

ют охота и рыболовство; оленеводство имеет транспортное значение [Головнев, 1993, с. 125; Козьмин, 2003, с. 27]. Территории проживания лесных ненцев одними из первых попали в сферу разработок нефтегазовых месторождений. В результате промышленного освоения были изъяты из традиционного природопользования значительные площади ягельных пастбищ, что привело к сокращению поголовья оленей, изменению маршрутов кочевий и увеличению количества безоленных и малооленных семей [Гардамшина и др., 2006, с. 58]*. В настоящее время рыболовный промысел является для них практически единственным источником средств существования**. Различия в хозяйстве и условиях проживания (природно-климатических, социально-экономических и др.) лесных и тундровых ненцев делают актуальным исследование демографических процессов в каждой группе отдельно.

В настоящей статье проведен анализ динамики численности лесных ненцев в XX в., половозрастно-

го, брачного и семейного состава самой большой их группы – пуровской, для которой получены наиболее полные и детальные данные. Ввиду малочисленности и отсутствия административного единства лесных ненцев практически невозможно использовать материалы официальной статистики для анализа демографических процессов в их среде.

Для решения поставленной цели привлекались разные источники. Сведения о численности лесных ненцев в первой половине XX в. получены по материалам Приполярной переписи 1926–1927 гг., опубликованным в “Списке населенных пунктов Уральской области” [1928], а также из отчетов исследователей, проводивших экспедиционные работы в районах их расселения: Р.П. Митусовой (ГАСО. Ф. Р-1812. Оп. 2. Д. 181), П.И. Сосунова [1931], Г.Д. Вербова [1936]. Основными статистическими источниками второй половины XX в. являются ежегодные списки сельских населенных пунктов по городам и районам Ямало-Ненецкого округа, составленные по книгам похозяйственного учета на местах. В выявленных списках приводится национальный состав населения по районам, сельским советам и населенным пунктам начиная с 1957 г. (ГАТО. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 1616, 2184, 2987, 3975, 6090, 6982, 7493, 8943, 10281; Оп. 2. Д. 849, 1739, 2960, 4156; Оп. 4. Д. 84, 146; Данные Тюменского областного комитета государственной статистики, 1997–2004 гг.). Демографические характеристики (распределение по полу, возрасту, состоянию в браке и состав семей) были составлены по данным книг похо-зяйственного учета за 1967–1971 и 2004–2005 гг.

Расселение и динамика численности

Лесные ненцы* проживают в таежной зоне сибирского Севера, занимая территорию междуречья Оби и Таза, в т.ч. бассейн р. Пура в верхнем и среднем течении, верховья Надыма, северные притоки рек Лямина, Тромъегана и Агана. Современные границы их расселения практически совпадают с описанием, составленным Г.Д. Вербовым [1936, с. 59].

*Самоназвание – нещанг , что означает “человек”, (во множественном числе неша’ – “люди”). Лесными ( пян’ ( пяд’ ) хасава’, педеран хасава’ ) их называют тундровые ненцы [Городков, 1924, с. 21]. В источниках XVII–XIX вв. они именуются также кунной самоядью, казымскими, кон-динскими самоедами, хандаярами, пяками [Долгих Б.О., 1960, с. 68; Вербов, 1936, с. 57–59; Прокофьев, 1937, с. 9; Книга…, 1950, с. 168; Кастрен, 1999, с. 50, 62]. Последнее наименование встречается в документах первой половины XX в. при характеристике населения Надымского р-на, где неофициально сохраняется вплоть до настоящего времени (ГАЯНАО. Ф. 191. Оп. 1. Д. 2. Л. 127, 131, 134; Ф. 34. Оп. 1. Д. 66, 77; Полевые материалы автора (далее – ПМА), 2006).

В XVII – начале XX в. лесные ненцы относились к ясачному населению Казымской вол. Березовского уезда. В 1923–1930 гг. территория их проживания входила в состав Сургутского и Обдорского р-нов Тобольского окр. Уральской обл. В результате районирования 1930-х гг. она оказалась поделенной между Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским национальными округами*. Современные лесные ненцы проживают в центральной и южной частях Пуровского и Надымского р-нов ЯНАО, в Белоярском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Сургутском р-нах ХМАО. В Пуровском р-не, выделенном из состава Тазовского в 1932 г., оказались лесные ненцы, проживающие в нижнем и среднем течении Пура, по его притокам (Еркалнадейпур, Пякупур, Вэнгапур) и в окрестностях оз. Пяку-то (рис. 1).

В 1960–1970-е гг. значительная часть лесных ненцев Сургутского р-на переселилась в Пуровский – на территорию системы озер Пяку-то [Коренное население…, 1993, с. 70]. Их численность в Сургутском р-не сократилась с 260 чел. в 1970 г. до 66 чел. в 2003 г. (ГАТО. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 6090. Л. 83; Данные Тюменского областного комитета государственной статистики на 2003 г.).

До сих пор значительная часть лесных ненцев проживает в сельской местности, несмотря на наличие городов и поселков городского типа, основанных на территории их традиционного расселения в связи с промышленным освоением. В настоящее время большая часть лесных ненцев имеет жилье в сельских населенных пунктах или г. Тарко-Сале и сохраняет традиционные поселения – стойбища, которые используются эпизодически во время рыбной ловли и охотничьего промысла.

Для лесных ненцев характерно дисперсное расселение (озерный и речной типы). Место летней стоянки определяется наличием водоема, пригодного для рыболовства, в т.ч. строительства запора, зимней – наличием оленьих пастбищ. Летние стойбища приурочены к рыболовным угодьям, расположенным в устьях небольших рек, впадающих в более крупные реки, на берегах озер, наиболее крупные из которых Нум-то и Пяку-то. Каждая семья имеет несколько мест для летних стоянок [Тихонов, 1986, с. 77] (ПМА, 2005). Зимние стойбища располагаются на расстоянии 2–7 км от летних. Особенностью оленеводства лесных ненцев, относящегося к таежному типу, является небольшая амплитуда маршрутов сезонных перекочевок. Стада круглый год выпасаются на открытых пространствах болот, по краям речных пойм в сосновых и кедровых борах. На этих территориях удачно сочетаются зимние и летние корма, поэтому не требуется сезонной смены пастбищ и не возникает необходимости в перекочев-ках на большие расстояния [Карапетова, 2001, с. 207]. Мало кто из ненцев живет на одном и том же месте длительное время, т.к. олени “выбивают” всю территорию в округе и делают ее непригодной для последующего проживания.

Численность населения стойбища обычно ограничивается составом одной-двух семей. Их усилий достаточно для запорного и неводного рыболовства [Головнев, 1995, с. 57]. Только в случае устройства крупного запора, обслуживание которого требует больших трудовых затрат, в летне-осенний период совместно может проживать нескольких семей. В районах богатых рыболовных промыслов стойбища располагаются недалеко друг от друга, выстраиваясь в непрерывную цепь вдоль берега реки [Коренное население…, 1993, с. 69–73]. Это можно наблюдать на озерах Нум-то и Пяку-то, где летом рыбачат несколько десятков семей лесных ненцев [Головнев, 1995, с. 57] (ПМА, 2005).

Согласно данным ясачных списков и ревизских сказок, в которых приводятся неполные сведения [Васильев, 1979, с. 106, 183], общая численность лесных ненцев в XVII – начале XX в. не превышала 1 000 чел. Характер территории их обитания – болотистая труднопроходимая местность, расположенная в стороне от кочевий тундровых ненцев, с которыми лесные не встречались, – вселяла уверенность, что на обширном пространстве междуречья Оби и Таза никто не живет [Городков, 1924, с. 22]. По материалам ясачных книг XVII в. Б.О. Долгих определил численность “казымских самоедов” в 770 чел. [1960, с. 72]. Для конца XVIII в. по данным V ревизии В.И. Васильев приводит цифру 476 чел., а согласно Первой Всероссийской переписи 1897 г., лесных ненцев было 467 чел. [Васильев, 1994, с. 52, 56; Патканов, 1911, с. 29].

По материалам Приполярной переписи, в начале XX в. в Сургутском р-не проживало 1 065 лесных ненцев [Список…, 1928, с. XLVI]. При этом для современной территории Пуровского р-на приведены только данные о населении бассейна Пякупура – 269 чел. [Там же, с. 210–215]. Г.Д. Вербов, работавший в начале 1930-х гг. у лесных ненцев, приводит общую цифру 1 129 чел., считая ее заниженной [1936, с. 62]. Согласно легенде к карте расселения народов Севера, составленной Б.О. Долгих и И.С. Гурвичем по данным Приполярной переписи 1926–1927 гг., численность назымско-ляминской, варъеганской, верхнепуровской, пякупуровской, нумтовской территориальных групп

Рис. 1. Современная территория расселения сибирских лесных ненцев. а – населенные пункты, на территории которых прописаны лесные ненцы; б – административная граница между Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами; в – административные границы районов.

лесных ненцев составляла примерно 855 чел. (171 хозяйство) [Общественный строй…, 1970, с. 438].

В ходе проведения Приполярной переписи лесные ненцы Обдорского р-на не были учтены полностью ввиду болезни Р.П. Митусовой, в обязанность которой входила их регистрация; заменить ее не удалось из-за недостатка транспортных средств и людей (ГАСО. Ф. Р-1812. Оп. 2. Д. 181. Т. 4. Л. 6 об.). В сложившейся ситуации сургутскому районному руководителю предложили в качестве контрольной меры расширить район переписи к северу. Частично это было выполнено. Относительно населения некоторых территорий опросили только родовых старшин в Сургуте и Норэ. Именно таким образом были получены сведения о населении бассейна Пякупура. В результате эти хозяйства официально считались неучтенными [Список…, 1928, с. 210]. В итоговом отчете по проведению переписи в отношении лесных ненцев выражалось опасение недоучета от 15 до 30 хозяйств (ГАСО. Ф. Р-1812. Оп. 2. Д. 181. Т. 4. Л. 6 об.), т.е. от 75 до 150 чел.*

По результатам предварительной экспедиции 1924–1925 гг. в бассейны Пура и Агана Р.П. Митусовой были учтены 693 самоеда и остяка-самоеда, проживавшие в 97 чумах, в т.ч. 380 детей в возрасте до 15 лет (ГАСО. Ф. Р-1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 30–30 об.).

П.И. Сосунов в 1930 г. отмечал, что «учет этой народности, надо полагать, запутан административным вопросом, ибо подавляющее большинство “Пян-Хазово” приписано в административном отношении к Сургутскому району, часть их обитает в среднем течении реки Пура, вероятно, смешивается здесь с юраками и в составе Пуровской ватаги входит в Тазовский район (Пуровский район был выделен из Тазовского в 1932 г. – Е.В. ), остальные же кочуют по рр. Часальке и Тольке (притоки реки Таза) и по этому признаку, очевидно, относятся под видом остяков в административные объединения Туруханского края» [1931, с. 42]. По его подсчетам, “Пян-Хазово” насчитывалось 1 000–1 100 чел., из них 750 – в Сургутском р-не (показания представителей из рода Айваседо), 150 чел. входили в Пуровскую ватагу и 150 чел. кочевали по притокам Таза [Там же]. В целом эти цифры мало отличаются от данных Приполярной переписи. На 1935 г. в Пуровском р-не насчитывали 146 хозяйств лесных ненцев, что составляло примерно 730 чел. (ГАЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 189. Л. 24).

Учесть все население из-за труднодоступности мест проживания и особенностей ведения хозяйства было очень сложно. При проведении последующих переписей группа лесных ненцев не выделялась отдельно. Поэтому определить их численность возможно только в результате непосредственной работы в районах их проживания. Именно таким путем были получены сведения Л.В. Хомич, Т.Б. Долгих, В.И. Васильевым, относящиеся к 1960-м гг., – 1 200 чел. и ок. 2 000 чел. [Хомич, 1966, с. 20; Долгих Т.Б., 1971, с. 93; Васильев, 1973, с. 106]. Материалы официальной статистики можно использовать, зная о расселении лесных ненцев на территории сельских советов и по населенным пунктам, однако полученная информация будет иметь приблизительный характер. Систематический их недоучет сохранялся вплоть до последней трети XX в.

В.И. Васильев выделил территориальные группы лесных ненцев и определил границы расселения каждой из них. Наиболее компактно проживают лесные ненцы в бассейне Пура в Пуровском р-не Ямало-Ненецкого окр. Они были разделены на тарко-салинскую (Тарко-Са-линский с/с), харампуровскую, халесовинскую (Верхнепуровский с/с), самбургскую (Нижнепуровский с/с) группы. Складывание последней связано с переселением 18 семей лесных ненцев в низовья Пура в конце 1950-х гг. в ходе организации Нижнепуровского совхоза [Хомич, 1966, с. 20]. В Надымском р-не была выделена надымско-норинская группа (Ныдо-Надым-ский с/с), в Березовском – надымско-нумтовская (Ка-зымский с/с). Лесные ненцы, проживавшие в вер- ховьях правых притоков средней Оби – Агана, Тромъ-егана, Назыма и Лямина, подразделялись на аганско-варъеганскую (Ново-Аганский с/с Сургутского р-на), тромъеганскую (Тромъеганский с/с Сургутского р-на), назымско-ляминскую (Назымский, Нялинский, Селия-ровский с/с Ханты-Мансийского р-на и Сытоминский с/с Сургутского р-на) группы [Васильев, 1973, с. 106]. В конце XX в. П.Г. Турутина выделила практически те же территориальные группы по названиям населенных пунктов: Тарко-Сале, Харампур, Халясавэй, Варъеган, Вэнгапур, Сытомино, Нумто [2000, с. 9].

Примерная численность каждой территориальной группы соответствует числу лесных ненцев, прописанных в населенных пунктах, являющихся центрами территорий их проживания (табл. 1). Общая их численность в начале 1970-х гг. составила 1 965 чел. [Васильев, 1973, с. 106].

В начале XXI в. изменилась административная принадлежность некоторых территориальных групп, но общая численность осталась практически на том же уровне, т.е. ок. 2 000 чел. (табл. 1). Значительно сократились тромъеганская и назымско-ляминская группы за счет переселения ненцев на другие территории и ассимиляции их хантами*. Так, представители фамилии Нганы, зафиксированные в начале 1970-х гг. на территориях Назымского и Нялинско-го с/с Ханты-Мансийского р-на (4 семьи), были записаны ненцами [Там же, с. 107], а в конце XX в. – хантами**. Численность надымско-норинской и сам-бургской групп в начале XXI в. была определена приблизительно из-за смешения с тундровыми ненцами. Учитывались только те хозяйства, в которых глава по происхождению лесной ненец. В конце XX – начале XXI в. часть семей лесных ненцев Ныдо-Надымского (Норинского) с/с переселились на территорию Ны-динского с/с (ПМА, 2002, 2004).

Динамика численности пуровских лесных ненцев во второй половине XX в., выявленная на основании ежегодных списков сельских населенных пунктов, отражает не столько общие тенденции их демографического развития, сколько административные изменения и улучшение качества учета. Число пуровских лесных ненцев складывается нами из прописанных в д. Харам-пур, селах Халясавэй, Тарко-Сале и Вэнгапур***. На-

Таблица 1. Численность и распределение лесных ненцев по территориям сельских советов, 1968–2005 гг.

|

Группа |

1968–1972 гг. * |

2002–2005 гг. |

||

|

Район и сельсовет, где прописаны |

Численность, чел. |

Район и сельская администрация, где прописаны |

Численность, чел. |

|

|

Тарко-салинская Харампуровская Халесовинская Самбургская |

Пуровский р-н ЯННО, Таркосалин-ский с/с То же, Верхнепуровский с/с То же Пуровский р-н ЯННО, Нижнепуровский с/с |

1 245 |

Пуровский р-н ЯНАО, г. Тарко-Сале Вэнгапурская тундра То же, Харампурская с/а » Халесовинская с/а » Самбургская с/а |

291 (ПМА, 2005 г.) 365 (ПМА, 2004 г.) 470 (ПМА, 2005 г.) ≈185 (ПМА, 2004 г.) |

|

Надымско-норинская |

Надымский р-н ЯННО, Ныдо-Надым-ский с/с |

146 |

Надымский р-н ЯНАО, Норинская, Ныдинская с/а |

≈146 (ПМА, 2002 г.) |

|

Надымско-нумтовская |

Березовский р-н ХМНО, Казымский с/с |

181 |

Белоярский р-н ХМАО, Казымская с/а |

219 ** |

|

Аганско-варъеганская |

Сургутский р-н ХМНО, Ново-Аган-ский с/с |

235 |

Нижневартовский р-н ХМАО, Варъеганская, Аганская с/а; Сургутский р-н ХМАО, Угутская с/а |

250 ** |

|

Тромъеганская |

То же, Тромъеганский с/с |

30 |

Сургутский р-н ХМАО, Русскин-ская с/а |

11 ** |

|

Назымско- ляминская |

Ханты-Мансийский р-н, Назымский, Нялинский, Селияровский с/с; Сургутский р-н, Сытоминский с/с. |

128 |

Ханты-Мансийский р-н ХМАО, Назымская, Нялинская, Селия-ровская с/а; Сургутский р-н ХМАО, Сытоминская с/а |

45 ** |

|

Итого |

≈1 965 |

≈ 1 982 |

||

*По: [Васильев, 1973, с. 106].

**По данным Тюменского областного комитета государственной статистики: списки сельских населенных пунктов по городам и районам Ямало-Ненецкого округа на 01.01.2003 г.

селение последнего учитывалось отдельно только в 1957–1983 гг., затем – вместе с жителями с. Харампур. Из расчетов исключена самбургская группа, сведения по которой подаются вместе с информацией о тундровых ненцах.

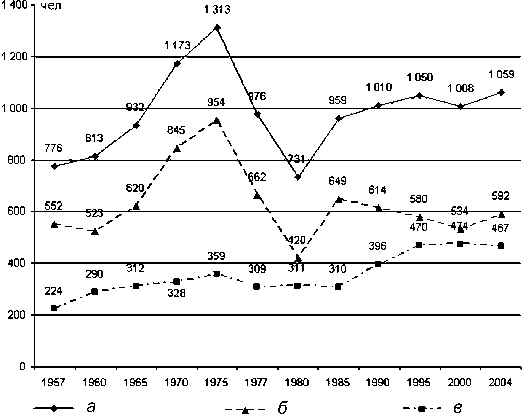

Согласно официальной статистике, наиболее высокий абсолютный прирост, связанный с уточнением численности и переселением лесных ненцев из других районов (см. выше), приходится на период 1957–1975 гг. и составляет 537 чел. (рис. 2). С получением в 1976 г. с. Тарко-Сале статуса рабочего поселка, тарко-салинские ненцы перестали учитываться среди сельского населения и относятся к категории городского. Административные преобразования отразились на графике резким падением численности сельских ненцев после 1975 г. (рис. 2). Согласно материалам переписи 2002 г. [Итоги…, 2005], в р.п. Тар-ко-Сале насчитывалось 562 ненца, а по данным Комитета по делам коренных малочисленных народов Севера на 01.01.2004 г. – 974 чел.

Рис. 2. Динамика численности пуровских лесных ненцев по данным похозяйственного учета, 1957–2004 гг. а – общая численность; б – Харампурская и Вэнгапурская тундры; в – Халесовинская тундра.

В составе тарко-салинской группы в 2005 г. нами учтены ненцы, проживающие в Вэнгапурской тундре и прописанные в г. Тарко-Сале (табл. 1). В сельской местности Пуровского р-на в 1990–2000-х гг. проживало чуть более 1 000 лесных ненцев (рис. 2).

Этнодемографические характеристики

Нами проанализированы распределение халесо-винских, харампуровских и вэнгапуровских лесных ненцев по полу, возрасту, отношению к браку, а также состав семей. На основании этих данных получены половозрастная, брачная и семейная структуры населения, оказывающие влияние на его воспроизводство в целом и на процессы рождаемости, смертности и брачности. Одновременно они сами являются результатом этих процессов и прямо зависят от них.

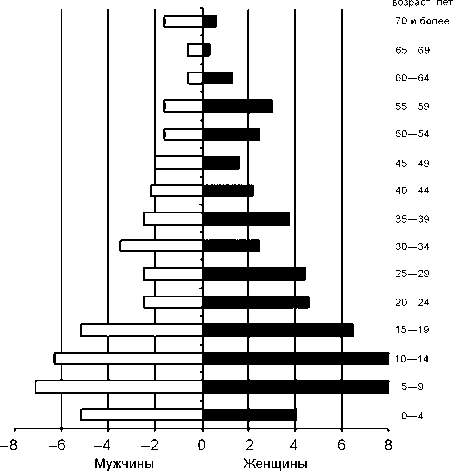

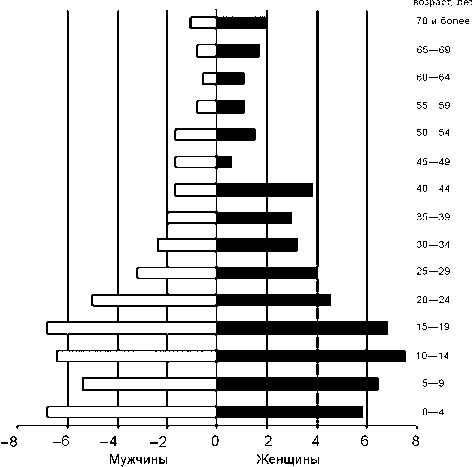

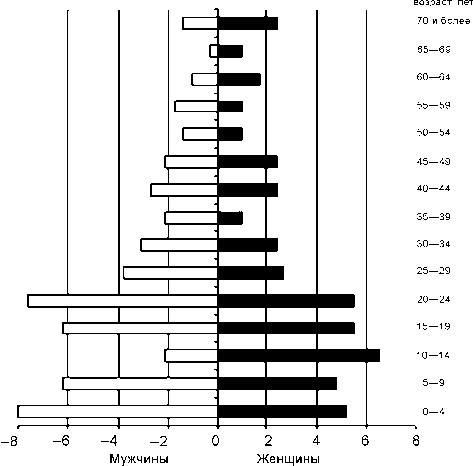

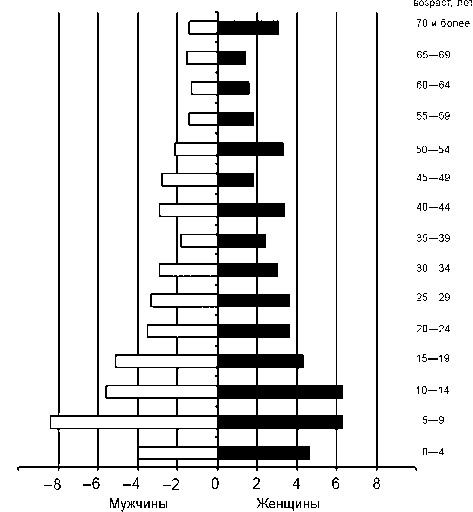

Половозрастные структуры рассматриваемых групп ненцев, представленные графически, различаются между собой, но, тем не менее, позволяют выявить общие демографические тенденции (рис. 3–5). В первую очередь, необходимо отметить, что соотношение возрастных категорий у всех групп практически одинаковое и соответствует прогрессивному типу возрастной структуры (табл. 2). За счет высокой доли детей (ок. 40 %) половозрастные пирамиды имеют широкое основание (рис. 3–5). Однако уже в возрастных группах старше 20 лет наблюдается убыль населения, при этом среди мужчин этот процесс выражен ярче, чем среди женщин. Медианный возраст (табл. 2) мало отличается от данных Всероссийской переписи по ЯНАО, согласно которым этот показатель у ненцев равен 20 годам [Итоги…, 2004, с. 598].

Доли населения в младших возрастных группах свидетельствует о высокой рождаемости и низкой младенческой смертности в результате улучшения меди- цинского обслуживания. Среди лиц трудоспособного возраста, особенно старше 40 лет, высока смертность, что указывает на низкую продолжительность жизни. Так, средний возраст умерших в 2000–2004 гг. мужчин лесных ненцев Халесовинской с/а составил 43,4 года, женщин – 62 года*. Рассчитанный средний возраст во всех рассматриваемых группах эквивалентен длительности одного поколения – 25 лет (табл. 2).

Численное преобладание женщин над мужчинами сохраняется в большинстве возрастных групп, увеличиваясь в старших. Исключение составляют вэнгапуровские ненцы (табл. 2). Если в возрасте до 14 лет на 100 женщин приходится 93–97 мужчин, то в следующей возрастной категории (15–54 лет) – 77–88 у харампуровских и халесовинских ненцев и 125 у вэнгапуровских. Анализ половой структуры по возрастным интервалам показывает ее зависимость от вторичного соотношения полов в группе до 14 лет и от различий смертности мужчин и женщин старшего возраста. За счет младшей возрастной группы соотношение полов во всем населении составляет 84– 87 мужчин на 100 женщин у харампуровских и хале-совинских ненцев и 108 – у вэнгапуровских.

Имеющиеся данные позволяют представить брачную структуру лесных ненцев, выделяя следующие категории: состоящие в браке, главы неполных семей, живущие с родственниками в семье, одинокие (в последние три попадают не вступившие в новый брак вдовые и разведенные, а также никогда не состоявшие в браке). В приведенных данных (табл. 3) четко прослеживаются различия между мужчинами и женщинами. В браке состоят более половины людей трудоспособного возраста и старше. На брачной структуре ненцев отразилась диспропорция в соотношении полов: женщин, состоящих в браке, больше,

Таблица 2. Половозрастная структура харампуровских, халесовинских и вэнгапуровских лесных ненцев по данным похозяйственного учета

|

Показатель |

Харампуровские ненцы на 01.01.2004 г. |

Халесовинские ненцы на 01.01.2005 г. |

Вэнгапуровские ненцы на 01.01.2005 г. |

||||||

|

М |

Ж |

Всего |

М |

Ж |

Всего |

М |

Ж |

Всего |

|

|

Все население, чел. |

167 |

198 |

365 |

218 |

250 |

468 |

151 |

140 |

291 |

|

То же, % |

45,7 |

54,3 |

100 |

46,6 |

53,4 |

100 |

51,9 |

48,1 |

100 |

|

В возрасте (лет), %: |

|||||||||

|

0–14 |

18,6 |

20,0 |

38,6 |

18,6 |

19,6 |

38,2 |

16,2 |

16,5 |

32,7 |

|

15–54 |

22,0 |

28,2 |

50,2 |

24,4 |

27,6 |

52,0 |

28,8 |

23,0 |

51,8 |

|

55 и старше |

4,4 |

5,2 |

9,6 |

3,4 |

5,8 |

9,2 |

4,5 |

6,2 |

10,7 |

|

Медиана |

17,5 |

20,0 |

19,0 |

17,0 |

19,5 |

19,0 |

21,0 |

21,0 |

21,0 |

|

Средний возраст |

24,4 |

24,8 |

24,6 |

22,8 |

25,1 |

24,0 |

24,3 |

26,5 |

25,4 |

Рис. 3. Распределение харампуровских лесных ненцев по полу и возрасту по данным похозяйственного учета на 01.01.2004 г. (доля от общего числа мужчин и женщин, %; доля людей, возраст которых не указан, 1,6 %).

Рис. 4. Распределение халесовинских лесных ненцев по полу и возрасту по данным похозяйственного учета на 01.01.2005 г. (доля от общего числа мужчин и женщин, %; доля людей, возраст которых не указан, 0,6 %).

чем мужчин. Кроме того, женщины являются главами неполных семей в 3–4 раза чаще, чем мужчины, из-за низкой продолжительности жизни последних. С увеличением возраста (особенно после 35 лет) число женщин в данной группе возрастает. Вместе с родственниками проживают или молодежь до вступления в брак, или пожилые и старые люди, которые уже не могут вести самостоятельно хозяйство. Доля одиноких не превышает 2,5 % от общей численности мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше. Как правило, эти люди проживают в поселках. Распределение по возрастным интервалам показывает, что мужчины вступают в брак при достижении 20-летнего возраста, женщины раньше – в 16–19 лет (табл. 3).

Большинство ненецких семей в начале XXI в. нуклеарные, включающие супружескую пару с детьми или без них (табл. 4). На втором месте находятся неполные простые семьи из матери (или отца) с детьми. Сложные полные семьи, помимо супружеской пары с детьми, включают либо родственников по боковой линии, либо одного из родителей супругов, либо родственников по боковой линии и одного из родителей супругов. Были выявлены только три большие сложные семьи из двух супружеских пар. Встречаются следующие типы сложных неполных семей: мать с детьми и различные родственники по боковой, нисходящей или восходящей линиям; совместно проживающие братья и сестры, тетя (дядя) с племянниками. Значительная доля неполных семей связана главным образом с высокой мужской смерт-

Рис. 5. Распределение вэнгапуровских лесных ненцев по полу и возрасту по данным похозяйственного учета на 01.01.2005 г. (доля от общего числа мужчин и женщин, %; доля людей, возраст которых не указан, 4,8 %).

ностью. Наиболее распространенными являются семьи, состоящие из четырех и пяти человек. Большой размер достигается благодаря количеству детей.

Для простого воспроизводства населения необходимо следующее распределение семей по числу

Таблица 3. Брачная структура харампуровских, халесовинских и вэнгапуровских лесных ненцев по данным похозяйственного учета, 2004–2005 гг.

|

Харампуровские ненцы на 01.01.2004 г. |

Халесовинские ненцы на 01.01. 2005 г. |

Вэнгапуровские ненцы на 01.01.2005 г. |

||||||||||||||||||||||

|

Возраст, лет |

Состоит в браке |

Глава неполной семьи |

Живет с род-ственни-ками |

Одинокий (ая) |

Состоит в браке |

Глава неполной семьи |

Живет с род-ственни-ками |

Одинокий (ая) |

Состоит в браке |

Глава неполной семьи |

Живет с род-ственни-ками |

Одинокий (ая) |

||||||||||||

|

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

|

|

15–19 |

– |

1 |

– |

– |

19 |

23 |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

33 |

29 |

– |

– |

1 |

– |

– |

18 |

15 |

– |

– |

|

|

20–24 |

2 |

2 |

– |

2 |

7 |

12 |

– |

1 |

7 |

7 |

– |

– |

15 |

13 |

1 |

2 |

5 |

10 |

1 |

1 |

16 |

5 |

– |

– |

|

25–29 |

6 |

13 |

– |

1 |

3 |

2 |

– |

– |

6 |

10 |

3 |

2 |

4 |

7 |

2 |

– |

5 |

7 |

1 |

1 |

5 |

– |

– |

– |

|

30–34 |

11 |

8 |

– |

1 |

2 |

– |

– |

– |

8 |

10 |

1 |

4 |

3 |

1 |

– |

– |

7 |

6 |

– |

– |

2 |

1 |

– |

– |

|

35–39 |

7 |

11 |

1 |

2 |

– |

– |

1 |

– |

9 |

8 |

– |

6 |

– |

– |

– |

– |

6 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

40–44 |

7 |

5 |

– |

3 |

1 |

– |

– |

– |

8 |

11 |

– |

8 |

– |

– |

– |

– |

7 |

7 |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

|

45–49 |

5 |

5 |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

7 |

3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

6 |

6 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

|

50–54 |

6 |

9 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

5 |

1 |

3 |

– |

– |

2 |

– |

3 |

1 |

– |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

|

55–59 |

6 |

4 |

– |

5 |

– |

1 |

– |

1 |

2 |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

5 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

60–64 |

2 |

2 |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

2 |

1 |

– |

1 |

– |

3 |

1 |

– |

3 |

2 |

– |

2 |

– |

– |

– |

1 |

|

65–69 |

2 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

1 |

2 |

1 |

5 |

– |

1 |

1 |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

70 и старше |

2 |

– |

2 |

– |

2 |

2 |

– |

– |

2 |

1 |

– |

1 |

3 |

6 |

– |

1 |

3 |

3 |

1 |

1 |

2 |

1 |

||

|

Всего |

56 |

61 |

4 |

15 |

35 |

43 |

1 |

2 |

57 |

62 |

7 |

28 |

60 |

65 |

7 |

4 |

51 |

50 |

3 |

8 |

42 |

24 |

1 |

3 |

Примечания. Среди харампуровских ненцев лиц в возрасте 15 лет и старше 217, из них 96 мужчин и 121 женщина; среди халесовинских – 290, из них 131 мужчина и 159 женщин; среди вэнгапуровских – 182, из них 97 мужчин и 85 женщин. В харампуровской и халесовинской группах разница в численности состоящих в браке мужчин и женщин из-за смешанных браков, в вэнгапуровской – из-за того, что не указан возраст.

Таблица 4. Семейная структура харампуровских, халесовинских, вэнгапуровских лесных ненцев по данным похозяйственного учета, 2004–2005 гг.

|

Тип семьи |

Харампуровские ненцы на 01.01.2004 г. |

Халесовинские ненцы на 01.01.2005 г. |

Вэнгапуровские ненцы на 01.01.2005 г. |

||||||

|

Кол-во семей |

% |

Средний размер |

Кол-во семей |

% |

Средний размер |

Кол-во семей |

% |

Средний размер |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Всего семей |

72 |

100 |

4,75 |

71 |

100 |

4,98 |

63 |

100 |

4,6 |

|

Полная простая |

45 |

62,5 |

4,8 |

27 |

38,0 |

4,7 |

48 |

76,2 |

4,8 |

|

Супружеская пара с детьми |

40 |

55,5 |

5,15 |

21 |

29,6 |

5,5 |

39 |

62,0 |

5,5 |

|

Бездетная супружеская пара |

5 |

6,9 |

2,0 |

6 |

8,4 |

2,0 |

9 |

14,3 |

2,0 |

|

Полная сложная |

9 |

12,5 |

6,4 |

13 |

18,3 |

7,2 |

4 |

6,3 |

6,25 |

|

Супружеская пара с детьми и родственники по боковой линии |

3 |

4,2 |

8,6 |

4 |

5,6 |

8,0 |

– |

– |

– |

|

Супружеская пара с детьми и один из родителей супругов |

2 |

2,7 |

5,5 |

4 |

5,6 |

8,25 |

2 |

3,2 |

9,5 |

|

Супружеская пара с детьми, один из родителей супругов и родственники по боковой линии |

1 |

1,4 |

1 |

1,4 |

– |

– |

– |

||

|

Бездетная супружеская пара и другие родственники |

2 |

2,7 |

3,0 |

2 |

2,8 |

3,0 |

2 |

3,2 |

3,0 |

Окончание табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Две и более супружеские пары с детьми |

1 |

1,4 |

2 |

2,8 |

8,0 |

– |

– |

– |

|

|

Неполная простая |

14 |

19,4 |

4,07 |

20 |

28,2 |

4,1 |

11 |

17,5 |

2,7 |

|

Мать с детьми |

12 |

16,6 |

4,08 |

17 |

24,0 |

4,05 |

9 |

14,3 |

2,8 |

|

Отец с детьми |

2 |

2,7 |

4,0 |

3 |

4,2 |

4,3 |

2 |

3,2 |

2,0 |

|

Неполная сложная |

4 |

5,5 |

2,75 |

11 |

15,5 |

4,5 |

– |

– |

– |

|

Мать (отец) с детьми, внуки |

1 |

1,4 |

2 |

2,8 |

4,0 |

– |

– |

– |

|

|

Мать (отец) с детьми, один из ее родителей |

– |

– |

– |

2 |

2,8 |

4,5 |

– |

– |

– |

|

Мать (отец) с детьми, один из которых женат (замужем) |

– |

– |

– |

1 |

1,4 |

– |

– |

– |

|

|

Мать с детьми и другие родственники |

– |

– |

– |

3 |

4,2 |

6,3 |

– |

– |

– |

|

Брат с сестрой или братья, племянники |

3 |

4,2 |

2,6 |

1 |

1,4 |

– |

– |

– |

|

|

Тетя (дядя) и племянники |

– |

– |

– |

2 |

2,8 |

2,0 |

– |

– |

– |

Рис. 7. Распределение лесных ненцев Верхнепуровского с/с по полу и возрасту по данным похозяйственного учета на 01.01.1971 г. (доля от общего числа мужчин и женщин, %).

свидетельствует о реальном увеличении рождаемости в 1980-1990-х гг. по сравнению с 1970-ми.

Что касается этнического состава семей на рассматриваемой территории проживания лесных ненцев, то среди них преобладают чисто ненецкие (табл. 6). Неблагоустроенность и отсутствие развитой инфраструктуры в центрах сельской округи в местах традиционного расселения ненцев делали их непривлекательными для пришлого населения. В отличие от с. Тарко-Сале, в д. Харампур и с. Ха-лясавэй браки ненцев с русскими, татарами, украинцами стали заключаться относительно недавно. Как и на других территориях расселения ненцев, такие семьи живут в поселках, а не в тундре. При этом ненецкие женщины чаще, чем мужчины, вступают в браки с русскими (табл. 6). Более половины смешанных браков заключается между ненцами и селькупами. Это связано с тем, что в бассейне среднего Пура (реки Айваседапур и Еркалнадэйпур), в верховьях Часелькы проходит граница расселения лесных ненцев и туруханско-тазовских селькупов [Карапетова, 1985, с. 68; Васильев, 1985, с. 84].

Как показывает анализ национальной принадлежности детей, при смешанных браках ненцев с представителями коренных народов Севера (селькупов,

Таблица 5. Семейная структура лесных ненцев Верхнепуровского с/с на 01.01.1971 г.

|

Тип семьи |

Кол-во семей |

% |

Средний размер |

|

Всего семей |

154 |

100 |

4,9 |

|

Полная простая |

75 |

48,7 |

4,7 |

|

Супружеская пара с детьми |

60 |

39,0 |

5,4 |

|

Бездетная супружеская пара |

15 |

9,7 |

2,1 |

|

Полная сложная |

43 |

27,9 |

6,2 |

|

Супружеская пара с детьми и родственники по боковой линии |

8 |

5,2 |

5,6 |

|

Супружеская пара с детьми и внуки |

2 |

1,3 |

6,5 |

|

Супружеская пара с детьми и один из родителей супругов |

9 |

5,8 |

5,8 |

|

Супружеская пара с детьми, один из родителей супругов и родственники по боковой линии |

4 |

2,6 |

7,8 |

|

Бездетная супружеская пара и другие родственники |

9 |

5,8 |

3,54 |

|

Две и более супружеские пары с детьми |

11 |

7,2 |

8,4 |

|

Неполная простая |

18 |

11,7 |

3,7 |

|

Мать с детьми |

13 |

8,4 |

3,9 |

|

Отец с детьми |

5 |

3,3 |

3,2 |

|

Неполная сложная |

18 |

11,7 |

3,7 |

|

Мать (отец) с детьми и внуки |

1 |

0,6 |

|

|

Мать (отец) с детьми, один из которых женат (замужем) |

5 |

3,3 |

5,8 |

|

Мать (отец) с детьми и другие родственники |

2 |

1,3 |

5,0 |

|

Брат с сестрой |

4 |

2,7 |

2,0 |

|

Бабушка с внуками |

6 |

3,8 |

2,3 |

Таблица 6. Национальный состав хозяйств лесных ненцев1

|

Национальный состав |

Халесовинские |

Харампуровские |

Вэнгапуровские |

|||

|

Кол-во семей |

% |

Кол-во семей |

% |

Кол-во семей |

% |

|

|

Всего семей |

120 |

100 |

85 |

100 |

67 |

100 |

|

однонациональных |

82 |

68,4 |

76 |

89,4 |

67 |

100 |

|

межнациональных |

38 |

31,6 |

9 |

10,6 |

– |

– |

|

Ненцы |

82 |

68,4 |

– |

– |

– |

– |

|

Ненцы-селькупы |

11 |

9,2 |

2 |

2,4 |

– |

– |

|

Селькупы-ханты-ненцы2 |

1 |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Русские-ненцы |

4 |

3,4 |

2 |

2,4 |

– |

– |

|

Ненцы-русские |

1 |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Ненцы-мари3 |

1 |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Ненцы-эвенки4 |

1 |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Ненцы–нанайцы5 |

1 |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Селькупы-ненцы |

11 |

9,2 |

5 |

5,8 |

– |

– |

|

Ханты-ненцы |

3 |

2,5 |

– |

– |

– |

– |

|

Русские-ненцы-селькупы6 |

1 |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Украинцы-ненцы |

2 |

1,7 |

– |

– |

– |

– |

|

Ненцы-татары |

1 |

0,8 |

– |

– |

– |

– |

1В хозяйствах, где проживают лица разной национальности, при наличии в них супруже ской пары на первое место ставилась национальность мужа, в неполных семьях – главы хозяйства, в неполных семьях, включающих мать с детьми, – национальность детей.

2Глава семьи селькуп, его жена хантыйка, дети жены от первого брака записаны ненцами.

3Семья из бабушки с внуками, один из которых записан мари.

4Неполная семья, состоящая из матери с детьми, записанными эвенками.

5Неполная семья, состоящая из матери с детьми, ребенок от первого брака записан нанайцем.

6Муж русский, жена ненка, дети жены от первого брака селькупы.

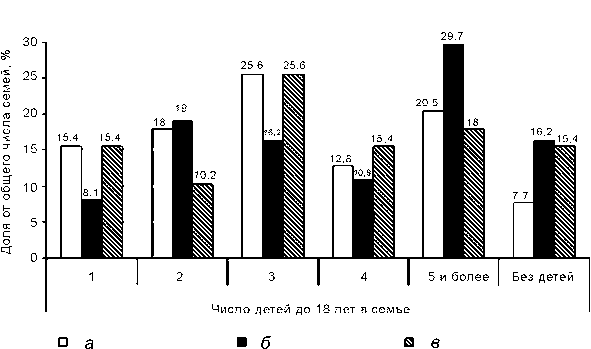

детей до 18 лет: бездетные – 4 %, с одним ребенком – 10, с двумя детьми – 35, тремя – 35, четырьмя – 14, пятью и более – 2 %; или каждая семья должна иметь в среднем 2,6 ребенка [Борисов, 1987, с. 203]. В целом необходимо, чтобы доля средне- и многодетных семей составляла не менее 51 %. Для анализа характера воспроизводства по уровню дет-ности были взяты полные семьи, в которых оба родителя находятся в репродуктивном возрасте (для мужчин это 20–55 лет, для женщин – 20–50). Их доля составила 52–62 % от общего числа семей в рассматриваемых группах. Оценка полученных данных показала, что реальная структура семей

лов в сторону численного превосходства женщин над мужчинами (рис. 7). Средний возраст составлял 28 лет, а медианный – 23 года; на 100 женщин приходилось 95 мужчин. Произошло упрощение семейной структуры за счет уменьшения количества сложных семей, увеличилось число неполных семей, состоящих из женщин с детьми (табл. 5). При этом в начале 1970-х гг. в среднем на одну семью приходилось 2,8 ребенка до 18 лет, что меньше, чем в начале XXI в. Доля семей с одним ребенком составляла 18,6 %, с двумя детьми – 25,8, тремя – 17,5, четырьмя – 3,1, пятью и более – 14,4, бездетных – 20,6 %. В целом средне- и многодетных семей было 35 %. Данное положение может объяс-

совершенно не соответствует вышеуказанным про-

няться недоучетом детей, рожденных в тундре. Тем не

порциям (рис. 6). Однако в среднем на одну семью

менее анализ современных половозрастных структур

приходится от 3,2 до 3,5 ребенка до 18 лет (в т.ч. приемные дети), а доля средне- и многодетных семей составляет ок. 60 % (только у халесовинских ненцев 56,7 %), что должно обеспечивать слегка расширенное воспроизводство. Максимальное зафиксированное число детей до 18 лет в семье – восемь. Категория бездетных представлена супружескими парами молодых людей (до 25 лет), недавно вступивших в брак.

Сравнение полученных результатов с данными на 1971 г. по лесным ненцам Верхнепуровского с/с (800 чел.) свидетельствует об ухудшении некоторых демографических показателей в течение последней трети XX в. А именно, сократились средний и медианный возрасты

Рис. 6. Распределение семей пуровских лесных ненцев по числу детей до 18 лет.

населения, изменилось соотношение по-

а – харампуровские; б – халесовинские; в – вэнгапуровские.

хантов и др.) сохраняется правило записывать ребенку национальность отца. Поскольку количество ненецко-селькупских и селькупско-ненецких семей и детей в них одинаковое, это не сказывается на численности рассматриваемых групп ненцев. В русско-ненецких семьях дети получают национально сть матери, что обусловлено социальными причинами, но таких случаев выявлено немного. В целом смешанные браки не оказывают значительного влияния на численность лесных ненцев, проживающих в сельской местности.

Заключение

Количественные характеристики лесных ненцев, полученные по данным различных источников, свидетельствуют о том, что в XX в. не произошло значительного увеличения их численности. Сдерживающими факторами являются, с одной стороны, ассимиляционные процессы, особенно интенсивные на периферийных участках их ареала, с другой – вы- сокая смертность среди трудоспособного населения. По данным выявленных источников и полевых материалов, в начале XXI в. лесных ненцев насчитывается ок. 2 тыс., что составляет примерно 7 % от общей численности сибирских ненцев. Наиболее многочисленной группой являются пуровские лесные ненцы, компактно проживающие на территории Пуровского р-на ЯНАО.

В последней трети XX – начале XXI в. сложилась ситуация, когда, с одной стороны, уровень детности семей и возрастная структура лесных ненцев предполагают существенный рост численности населения, с другой – наблюдается незначительный среднегодовой темп прироста. Это связано главным образом с высокой смертностью и низкой продолжительностью жизни, отмечаемыми для всех коренных народов Севера с конца 1980-х гг. Анализ распределения пуровских лесных ненцев по полу, возрасту, отношению к браку и составу семей показывает ухудшение всех показателей за последние 30 лет. Полученные данные совпадают с характеристиками оседлого населения тундровой группы ненцев.