Лесные пожары в Республике Бурятия в условиях изменения климата

Автор: Тулохонов А.К., Пунцукова С.Д.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные факторы гори-мости лесов Бурятии, причины их возникновения, показаны изменения циклов крупных пожаров в условиях изменения климата, цикличности природных процессов. Дается критический анализ существующего Лесного кодекса РФ в области профилактики и тушения лесных пожаров, выявлены существующие недоработки в его положениях. Обосновывается необходимость совершенствования лесного законодательства, в том числе связанного с финансированием охраны лесов от пожаров.

Лесные пожары, цикличность, изменение климата, лесной кодекс, финансирование, бурятия, горимость лесов, водный уровень озера байкал, добровольная пожарная охрана, сплошные санитарные рубки

Короткий адрес: https://sciup.org/14931794

IDR: 14931794 | УДК: 349:330.15(571.54)

Текст научной статьи Лесные пожары в Республике Бурятия в условиях изменения климата

На сегодняшний день одной из основных проблем отечественного лесного хозяйства являются лесные пожары. Хотя пожары «запрограммированы» природой как элемент эволюции лесной экосистемы, при чрезмерном их возникновении и распространении в условиях экстремальной погоды и неблагоприятного распределения лесного фонда по классам природной пожарной опасности, накопления «сухих» горючих материалов в лесу, сама природа становится жертвой, неся огромные убытки и потери. Помимо этого, такие пожары представляют угрозу населению и населенным пунктам, хозяйственным объектам.

Леса Республики Бурятия (РБ) занимают площадь 29,5 млн га (84,4 % от общей земельной площади республики). Большая часть территории РБ входит в Байкальскую природную территорию (БПТ) – участок мирового наследия, включающий озеро Байкал, на котором природоохранная и хозяйственная деятельность регулируется специальным ФЗ «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999. В ведении Республиканского агентства лесного хозяйства РБ (РАЛХ РБ) находятся леса, расположенные на землях лесного фонда, занимающие 27,0 млн га, или 91,5 % от общей площади лесов. К лесам, не входящим в лесной фонд, относятся земли Министерства природных ресурсов и экологии РФ (особо охраняемые природные территории, ООПТ) – 2 065,2 тыс. га (7,0 %), Министерства обороны – 448,3 тыс. га (1,5 %), городские леса – 8,7 тыс. га (0,02 %).

Все леса Республики Бурятия относятся к горным лесам с высоким классом природной пожарной опасности. Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса (I–III классы) занимают 74,6 % площади. На этих территориях возможны как низовые, так и верховые пожары в течение всего пожароопасного сезона. При этом зона наземной охраны составляет всего 10 % площади лесного фонда РБ, что обусловлено горным рельефом лесной территории, наземный доступ к которым ограничен. Остальная часть (90 %) – это зоны авиационной охраны (42,5 %) и космического мониторинга (47,5 %). В этих зонах обнаружение пожаров проводится авиацией и по космическим данным, а тушение – авиационными силами и средствами.

На возникновение и развитие лесных пожаров в Республике Бурятия оказывают влияние также и другие факторы:

– Погодно-климатические особенности территории способствуют иссушению горючих лесных материалов и создают обстановку высокой горимости лесов в весенне-летний период (количество осадков 33 мм, минимум влажности воздуха (25 %), сильные ветра).

– Многолетняя хозяйственная деятельность на освоенных лесных территориях привела к трансформации структуры лесного фонда: наиболее опасные в пожарном отношении хвойные молодняки и средневозрастные древостои, возобновившиеся естественным путем после интенсивных рубок 50–80-х гг. прошлого столетия, занимают 49,8 % от общей площади хвойных насаждений и 28,4 % от площади лесного фонда республики.

– В труднодоступных местах горной местности в летний период часты сухие грозы.

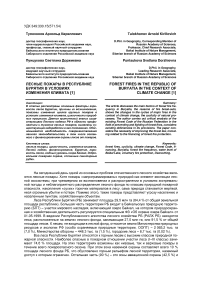

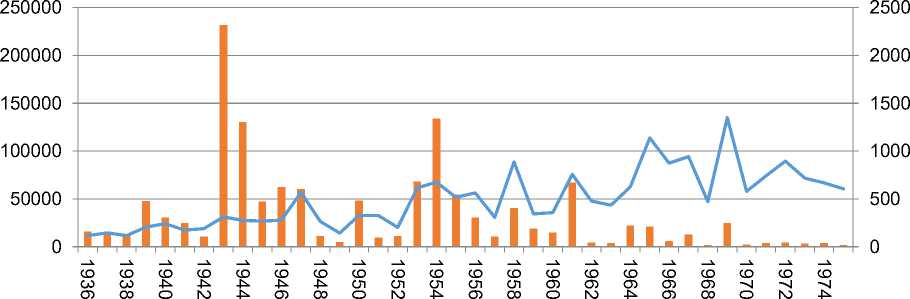

Статистика лесных пожаров в РБ с 1936 г. [2] показывает, что количество и площади лесных пожаров подвержены резким колебаниям по годам (рис. 1 и 2). Эти колебания обусловлены природной цикличностью лесных пожаров, которые зависят от состояния горючих материалов в лесу, степени их сухости, а также от неблагоприятных метеорологических условий, способствующих пожарам. В условиях экстремальной погоды (высокая температура воздуха, отсутствие осадков) лесные пожары распространяются бесконтрольно и переходят в разряд крупных, когда дуют сильные, штормовые ветра. В такие годы, примерно раз в 10–12 лет, лесные пожары приобретают катастрофический характер.

Количество и площади лесных пожаров за 1936 – 1975 гг. по Республике Бурятия

^^ Площадь пожаров, га ^^^^^^^■. Количество пожаров

Рисунок 1 – Динамика горимости лесов Республики Бурятия за 1936–1975 гг.

^^ Площадь пожаров, га ^^^^^^^^ш Количество пожаров

Рисунок 2 – Динамика горимости лесов Республики Бурятия за 1976–2014 гг.

Пики катастрофических лесных пожаров приходились на 1943–1944, 1953–1954, затем 1996, 2003, 2008–2009, 2014–2015 гг. (рис. 1 и 2). В 2015 г. произошли самые масштабные пожары как по количеству (1 573 ед.), так и по площади сгоревших лесов (890 тыс. га) за весь период наблюдения. Для их тушения в Бурятию за короткий срок трижды приезжали министр по делам ЧС, руководство Рослесхоза, Сибирского федерального округа (СФО), были выделены значительные финансовые и материальные ресурсы, включая противопожарные самолеты, войсковые части. Всего в тушении лесных пожаров участвовало почти 10 тыс. человек, в том числе более тысячи человек из других регионов страны, 600 единиц техники, 24 самолета, которые совершили 303 вылета и вылили 6,5 тыс. т воды.

Из рисунков 1 и 2 видно, что вначале прослеживается цикл крупных пожаров в 10 лет. Промежуток между 1955 и 1990 гг. характеризуется умеренной горимостью лесного фонда РБ. Такая ситуация, возможно, связана с недостаточно достоверной информацией о лесных пожарах: на графиках наглядно видно, что есть определенное несоответствие между значениями количества лесных пожаров и пройденных огнем площадей. Дальнейшая динамика лесных пожаров показывает, что периоды катастрофических пожаров сокращаются и составляют 5–6 лет.

Такая ситуация связана не только с повышением достоверности данных из-за улучшения качества работы по мониторингу лесных пожаров, но и с глобальным изменением климата, который влияет на рост числа опасных гидрометеорологических явлений, к которым относятся периоды жаркой и засушливой погоды, создающей условия для катастрофических пожаров. По данным Росгидромета, за последние 15 лет число опасных гидрометеорологических явлений выросло в два раза. По одному из сценариев изменения климата, основанному на модели общей циркуляции атмосферы, длительность пожароопасного сезона в среднем широтном поясе России может увеличиться на 50–60 дней, то есть на 30–40 %. Увеличение длительности сезонов приведет к росту общего числа пожаров на 30–41 % [3].

Относительно катастрофических пожаров лета 2003, 2009 и 2015 гг. (периодичность – 6 лет) можно сказать, что причиной установления высокого уровня горимости лесов явилось наложение двух факторов: экстремальные погодные условия (отсутствие осадков и аномальная жара) и понижение водного уровня бассейна озера Байкал (как следствие этого – ненакопление влаги в почве), в результате – ускоренное высыхание напочвенного покрова и увеличение массы сухих горючих материалов в лесу. Крайне низкий водный уровень бассейна озера Байкал в 2015 г. привел к разрушительным лесным пожарам.

В лесах РБ происходят преимущественно низовые пожары, за период 2003–2012 гг. они занимали 87 % от общей площади пожаров. Максимальная горимость, как по количеству случаев пожаров, так и по выгоревшей площади, регистрируется в лесах центрального лесостепного района. Здесь леса имеют высокий класс природной пожарной опасности, наблюдаются высокая плотность населения, большая концентрация лесопользователей. Анализ данных за последние 10 лет показал, что в среднем основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем местного населения – 81,3 %, грозы – 14,1 %, сельскохозяйственные палы – 4,6 % [4].

Несмотря на проводимый ежегодно комплекс противопожарных мероприятий по профилактике и предупреждению лесных пожаров, прошлый 2015 год продемонстрировал, что лесные пожары продолжают оставаться одной из главных проблем лесного хозяйства России. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах был введен в пяти субъектах РФ, особый противопожарный режим – в 44. Был нанесен огромный ущерб с гибелью людей в результате весенних катастрофических пожаров в Республике Хакасия и Забайкальском крае. Прямой ущерб экономике и социальной сфере этих регионов огромен, уничтожено около 1 400 домов, без жилья остались 5 тыс. человек.

В Республике Бурятия в 2015 г. ущерб от катастрофических пожаров по подсчетам лесников составил 34,4 млрд р., что в 200 раз превышает величину лесного дохода, полученного от заготовки древесины в республике. Был нанесен социальный ущерб – закрыт доступ туристам, желавшим посетить озеро Байкал. Резко увеличилось число больных с заболеваниями дыхательных органов. На борьбу с пожарами было затрачено более 1 млрд р.

Лесные пожары 2015 г. еще раз показали, что существующая система охраны лесов несовершенна и необходима ее комплексная перестройка. Понятно, что эта проблема носит системный характер, корни ее лежат в реформах лесного хозяйства последних десятилетий. Прежде всего необходимо признать, что на ситуацию с лесными пожарами негативно повлияло принятие в 2006 г. нового Лесного кодекса. Эксперты отмечают следующие основные его недостатки в области охраны лесов от пожаров:

– Ликвидирована государственная лесная охрана с системой Авиалесоохраны как единой структуры в масштабах страны – ее функции распределены между региональными властями и частными арендаторами лесных участков. В то же время мониторинг пожарной опасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров и тушение лесных пожаров на арендаторов не возлагаются. Одновременно уничтожена единая система мониторинга очагов пожаров.

– Действие Лесного кодекса РФ распространяется только на леса лесного фонда. В результате функция координации работ по тушению пожаров во всех лесах, а не только на землях лесного фонда, между всеми ведомствами, ответственными за леса, а также между регионами, по оперативной переброске сил и средств как государственная задача отсутствует. Это наглядно было продемонстрировано при тушении очагов горения в Бурятии.

По Лесному кодексу Рослесхоз отвечает только за охрану земель лесного фонда и не имеет права тушить пожары в лесах, принадлежащих другим ведомствам (Минприроды, Минобороны, муниципальным образованиям). Между тем в Бурятии первыми загорелись леса, принадлежащие военным, которые никто не тушил. Отсутствие единого координирующего центра тушения пожаров во всех лесах создало трудности в привлечении сил и средств Минобороны и других организаций даже в режиме ЧС, это связано с запретом тушения пожаров вне их лесов ведомственными нормативными документами. Такое положение вещей во многом объясняется тем, что за соблюдением использования бюджетных средств, выделяемых на борьбу с пожарами, по каждому ведомству ведется строгий контроль прокуратурой, казначейством и счетной палатой.

Помимо этого, негативными последствиями несовершенства лесного законодательства в борьбе с лесными пожарами являются:

– Сокращение численности лесной охраны. В Республике Бурятия на 01.01.1999 по данным РАЛХ РБ численность лесников по охране лесов от пожаров составляла 3 800 чел., из них государственная лесная охрана – 2 700, Забайкальская авиабаза, входившая раньше в прямое подчинение Авиалесоохраны (федеральная служба), – около 700 чел., сельские лесхозы – около 400 чел. В условиях дефицита финансовых средств продолжается процесс оптимизации численности лесной охраны путем количественного сокращения государственных казенных учреждений. На 01.09.2015 в Бурятии вместо 34 филиалов ГБУ «Авиационная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов», которые проводят работы по защите, охране и воспроизводству, стало 29 автономных лесхозов и вместе с Забайкальской базой авиационной охраны лесов численность сотрудников лесной охраны составила 1 643 чел. (произошло сокращение в 2,3 раза).

– Недостаточное финансирование противопожарного обустройства лесов и тушения лесных пожаров. Из федерального бюджета на переданные регионам федеральные полномочия в области охраны лесов и борьбы с лесными пожарами выделяются средства в несколько раз меньше нормативной потребности. По данным Правительства РБ, на предупреждение и профилактику лесных пожаров ежегодно необходимо около 370 млн р., организацию авиационного патрулирования – 228 млн р. Фактически в 2015 г. из федерального бюджета было выделено соответственно 9,3 млн р. (2,5 % от потребности) и 30 млн р. (13,2 % от потребности).

Вывод коллегии Счетной палаты РФ от 3 декабря 2014 г., представленный в отчете «Проверка состояния и использования лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях обороны и безопасности, а также расходования средств федерального бюджета на осуществление полномочий в области лесных отношений», следующий: сложившаяся практика формирования и распределения Рослесхозом субвенций, предусмотренных субъектам РФ на исполнение полномочий по охране лесов от пожаров, не эффективна [5].

В связи с уменьшением размера финансирования авиационной охраны лесов в среднем обеспечивается только однократное патрулирование территорий. Так, в соответствии с Указаниями по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденными приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 30.06.1995, в среднем по территории РБ нормативная кратность патрулирования должна составлять 1,12. Соответственно, расходы на основании расчетно-технологических карт в 2014 г. должны были составить 227,9 млн р. Однако Рослесхоз в расчетах при формировании проекта бюджета учитывал кратность авиапатрулирования 0,31, то есть в 3,6 раз ниже норматива. Из-за того, что лесная авиация вынуждена сокращать облеты лесов по установленным маршрутам даже в периоды высокой горимости лесов, пожары обнаруживаются поздно, когда они переходят в разряд крупных, для тушения которых необходимы дополнительные средства.

Недостаток финансирования касается также обновления авиапарка, материально-технической оснащенности лесопожарных служб современной специализированной лесопожарной техникой. Финансирование закупок новой пожарной техники из года в год уменьшается, в 2014 г. оно составило всего 4 % от необходимого объема средств.

Исходя из вышесказанного, чтобы повысить эффективность охраны лесов и борьбы с пожарами, Рослесхоз должен быть трансформирован в федеральную лесную службу, включающую в себя государственную лесную охрану для предотвращения и борьбы с лесными пожарами. Цель – создание специального координирующего центра для объединения всех противопожарных служб регионов и ведомств, независимо от принадлежности лесных земель, в борьбе с лесными пожарами, что успешно реализовано в других лесных странах, как например, в Канаде и США.

Очень важно разработать эффективный механизм финансирования работ по профилактике и тушению лесных пожаров. Для этого нужно:

-

1. Создать резерв финансовых средств для оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации при тушении пожаров за счет более эффективного администрирования лесного дохода в лесном секторе.

-

2. Изменить порядок возмещения затрат на тушение лесных пожаров путем упреждающего финансирования.

-

3. Дифференцировать выделение финансовых ресурсов по регионам страны с учетом природной пожарной опасности территорий.

Из-за плохого администрирования лесных доходов в лесном секторе из года в год увеличиваются недоимки по плате за лесные ресурсы в консолидированный бюджет. По Республике Бурятия с начала 2015 г. они составили 51,7 млн р., по СФО – 1,7 млрд р. (по СФО каждый пятый лесопользователь не платит платежи). Задолженность по платежам прошлых лет в целом по России на 01.01.2015 составила 9,2 млрд р. Невнесение платежей нарушает один из основных принципов лесного законодательства РФ – принцип платности использования лесов.

Выделяемые финансовые средства не могут возместить затраты на их тушение. Это приводит к образованию кредиторской задолженности, невозможной к погашению в течение отчетного финансового года. Так, кредиторская задолженность перед ГБУ РБ «Авиационная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов» за ранее выполненные работы по тушению пожаров на 01.01.2013 составила 28 млн р. [6]. На ликвидацию кредиторской задолженности перед бюджетами регионов за прошлые годы существует порочная практика перераспределения федеральных бюджетных средств, предназначенных на приобретение спецтехники для тушения пожаров.

Самые «горящие» регионы – Дальний Восток, Сибирь получают меньше всего средств субвенций в расчете на гектар. Это связано с тем, что существующая методика распределения субвенций для осуществления переданных полномочий в области лесных отношений субъектам РФ (утверждена постановлением Правительства РФ от 29.12.2006 № 838) не учитывает площадь резервных лесов. Они составляют больше половины площади всех лесов в таких регионах. В результате финансовая обеспеченность полномочий по охране лесов от пожаров в разрезе регионов различается в десятки раз и стоимость обслуживания одного условного гектара леса уменьшается с запада на восток: в Амурской области на 1 га выделяется 12 р., в Республике Бурятия – 27, в Новосибирской, Омской, Курганской областях – 38, 51 и 92 соответственно, в Татарстане – 274 и в Московской области – 764 р. [7].

В связи с такой ситуацией специалисты лесного хозяйства предлагают пересмотреть нынешнюю Методику распределения федеральных субвенций и внести изменения, учитывающие класс природной пожарной опасности, зональные особенности размещения лесов, транспортную доступность лесных участков, площадь лесов, отнесенных к зоне авиационной охраны, «байкальский фактор» в разрезе субъектов РФ. Работа в данном направлении уже принесла определенные результаты. Недавно в Правительстве России утвердили новую методику распределения средств на тушение пожаров. Согласно новой методике будет учтен один из параметров – класс природной пожарной опасности для каждого региона индивидуально. Прежняя методика усредняла регионы, например, в СФО средний класс – 1,6, тогда как в Бурятии – 2,7.

Чтобы разрешить существующие финансовые проблемы, необходимо повысить доходность лесов. Сейчас доход от леса минимален. В среднем по России, особенно в Сибири, ставки платы за древесину на корню очень низкие, в пределах 19–20 р. за 1 м3, что не отражает их реальной рыночной стоимости, в итоге бюджеты разных уровней не получают адекватного дохода от рубок леса. Получается, что самые обеспеченные лесом субъекты РФ, как Восточная Сибирь, убыточны, поскольку расходы на ведение лесного хозяйства превышают в 4 раза лесной доход от использования лесных ресурсов и недостаток средств компенсируется из федерального бюджета. Для сравнения отметим, что леса Финляндии высокодоходны: в цене обезличенного кубометра круглого леса лесная рента, то есть стоимость древесины как сырья, составляет более 70 % [8], тогда как в Бурятии в лучшем случае – 20 % (индивидуальные предприниматели), а у арендаторов – 2–3 %.

В такой ситуации в первую очередь нужно, наконец, задуматься об изменении экономической модели развития лесного сектора страны. Для этого надо перейти от административного установления размеров платежей за древесину на корню на основе устаревших нормативов к рыночным отношениям через лесную ренту. Тогда появятся финансовые ресурсы не только для охраны лесов от пожаров, но и на ведение лесного хозяйства.

В связи с оптимизацией численности лесников по охране леса необходимы организация добровольческих отрядов по тушению пожаров и использование их в чрезвычайных ситуациях. Сами лесники отмечают, что потребность в них есть, и помощь добровольцев в тушении пожаров 2015 г. РБ была велика – тогда впервые общество пришло на помощь государственной структуре.

В международной практике институт добровольчества в охране лесов от пожаров широко распространен во многих странах. В США и странах Европы добровольцы – основа сил пожаротушения страны. В ней участвуют все слои населения независимо от уровня образования, профессии и доходов. Каждый член добровольной пожарной охраны (ДПО) проходит обучение, участвует в тушении пожаров. Личный состав ДПО зачастую превышает число профессиональных пожарных [9].

В большинстве европейских стран деятельность членов ДПО стимулируется льготами, повременной оплатой труда за выполнение работы по тушению пожаров. Органы управления земель Германии включают службу в ДПО в общий трудовой стаж для назначения пенсии. Все оснащение и материально-техническое обеспечение ДПО осуществляется за счет бюджета земель. Из всех членов ДПО 80 % проживают в сельской местности.

Развитие ДПО в регионе способствовало бы снижению безработицы в сельской местности и горимости лесов вокруг населенных пунктов. Для этого надо разработать программу вовлечения населения в работу по предотвращению пожаров с целью доведения принципов пожарной безопасности до каждого жителя. Юридической основой создания добровольной пожарной охраны является Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». В обеспечении деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны большую роль должны играть органы региональной власти и местного самоуправления.

Ликвидация последствий лесных пожаров в Байкальском регионе. Для восстановления лесов Байкальского региона, по данным Департамента лесного хозяйства СФО, необходимо 4,6 млрд р. В связи с этим Рослесхоз совместно с субъектами Байкальского региона разрабатывает план восстановления лесов. На всей поврежденной лесными пожарами территории планируется проведение лесопатологического обследования, в том числе с использованием современных дистанционных методов. Своевременные обследования позволят в течение трех лет провести санитарно-оздоровительные мероприятия в транспортно-доступной зоне, в том числе санитарные рубки сгоревшей древесины. В случае непринятия экстренных мер по ликвидации последствий лесных пожаров лета 2015 г. экологический ущерб может возрасти многократно вследствие массового размножения болезней и вредителей леса, угрозы новых пожаров.

Из общей площади сгоревших лесов более половины находятся в Центральной экологической зоне БПТ, где запрещены сплошные рубки ФЗ «Об охране озера Байкал». Поэтому предлагается внести дополнения в ст. 104 Лесного кодекса РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999, постановление Правительства РФ от 30.08.2001 № 643, предусматривающие проведение сплошных санитарных рубок на лесных участках Центральной экологической зоны БПТ, где насаждения погибли от верховых и интенсивных низовых пожаров.

Для восстановления лесов Байкальского региона потребуются семена и посадочный материал в виде сеянцев с закрытой корневой системой, поскольку они позволяют продлить сроки посадки, сократить количество уходов в первый год, снизить расход сеянцев на 1 га. Для ликвидации последствий пожаров лесники с участием общественных организаций, волонтеров и местных жителей еще осенью 2015 г. приступили к восстановлению лесов, прежде всего рядом с населенными пунктами. Лесовосстановительные мероприятия продолжатся и в следующие годы.

Заключение. За последние 15 лет наблюдается сокращение периода крупных пожаров до 5–6 лет. Выделение субвенций из федерального бюджета на профилактику и тушение лесных пожаров уменьшается. На месте прежней хорошо отлаженной структуры охраны и тушения лесных пожаров не создана эффективная система борьбы с пожарами. В итоге нарушается основной принцип системы охраны лесов от пожаров – «раннее обнаружение очагов горения – небольшие затраты на тушение пожаров из-за их малых размеров».

Необходимо совершенствование лесного законодательства в области охраны лесов от пожаров с учетом новых реалий, связанных с глобальным изменением климата, цикличностью природных процессов (водный уровень озера Байкал), дефицитом финансовых средств в стране, которые оказывают непосредственное влияние на горимость лесов, в том числе и байкальских. Если в отношении первых двух названных факторов сложно что-то предпринять в долгосрочном плане, то по поводу недофинансирования противопожарного обустройства лесов и тушения пожаров, которые усугубляются недостатками администрирования лесных доходов в бюджетную систему, ростом кредиторской задолженности регионам за проделанную работу по тушению пожаров, низким размером платы за использование лесов, возможны некоторые действия.

Поскольку ресурсное, экономическое и экологическое состояния двух основных сфер лесного сектора – лесного хозяйства и лесной промышленности находятся в жесткой взаимозависимости и оказывают непосредственное влияние на уровень эффективности функционирования друг друга, необходимо комплексное решение проблемы лесного сектора экономики региона в отношении лесных пожаров. В первую очередь это связано с внедрением рыночных методов определения ставок платы за использование лесных ресурсов, чтобы государство и регионы могли получать лесной доход в необходимом объеме, достаточном не только для охраны лесов от пожаров, но и для ведения лесного хозяйства. Дорогое сырье будет стимулировать лесопользователей полно и комплексно использовать древесину и тем самым способствовать развитию глубокой переработки древесины. Выгоды региона от такой меры очевидны: разница между рыночной ценой древесины и федеральными минимальными ставками платы за древесину на корню и добавленная стоимость в лесопромышленном секторе экономики будут оставаться в региональном бюджете, что позволит создать финансовый резерв для охраны лесов и решения других проблем лесной отрасли.

Ссылки и примечания:

-

1. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта APN «Boreal and tropical forest and forest-steppes in East Asia: A comparative study on climate impacts and adaptation» (ARCP2014–09СMY-Gomboev).

-

2. Антропов В.Ф., Середкин А.Д., Щепин А.А. Лесное хозяйство Бурятии. Улан-Удэ, 2014.

-

3. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Лесные пожары на территории России: Состояние и проблемы / под общ.

-

4. Лесной план Республики Бурятия. Улан-Удэ, 2013.

-

5. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка состояния и использования лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях обороны и безопасности, а также расходования средств федерального бюджета на осуществление полномочий в области лесных отношений» (утвержден Коллегией Счетной палаты РФ от 03.12.2014).

-

6. Там же.

-

7. Мирошниченко О. Лес в гектарах и налогах [Электронный ресурс]. URL: http://www.gzt-sv.ru/2013/04/24/les-gektarah- nalogah.html (дата обращения: 12.01.2016).

-

8. Русова И.Г. О совершенствовании механизма установления платежей за древесину, отпускаемую на корню // Лесное хозяйство. 2003. № 1. С. 23–25.

-

9. Зарубежный опыт развития ДПО [Электронный ресурс]. URL: http://30.mchs.gov.ru/document/997419 (дата обращения: 15.11.2015).

ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2004.

Список литературы Лесные пожары в Республике Бурятия в условиях изменения климата

- Работа выполнена при финансовой поддержке гранта APN «Boreal and tropical forest and forest-steppes in East Asia: A comparative study on climate impacts and adaptation» (ARCP2014-09СMY-Gomboev).

- Антропов В.Ф., Середкин А.Д., Щепин А.А. Лесное хозяйство Бурятии. Улан-Удэ, 2014.

- Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Лесные пожары на территории России: Состояние и проблемы/под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2004.

- Лесной план Республики Бурятия. Улан-Удэ, 2013.

- Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка состояния и использования лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях обороны и безопасности, а также расходования средств федерального бюджета на осуществление полномочий в области лесных отношений» (утвержден Коллегией Счетной палаты РФ от 03.12.2014).

- Мирошниченко О. Лес в гектарах и налогах . URL: http://www.gzt-sv.ru/2013/04/24/les-gektarah-nalogah.html (дата обращения: 12.01.2016).

- Русова И.Г. О совершенствовании механизма установления платежей за древесину, отпускаемую на корню//Лесное хозяйство. 2003. № 1. С. 23-25.

- Зарубежный опыт развития ДПО . URL: http://30.mchs.gov.ru/document/997419 (дата обращения: 15.11.2015).