Летучие элементы (Ga, Sn, Pb, Ge, Bi, Ag) в железистых и глиноземистых породах хребта Малдынырд (Приполярный Урал)

Автор: Якимова Т.В., Иванова Т.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 7 (199), 2011 года.

Бесплатный доступ

Эмиссионным спектральным методом проанализировано 207 проб железистых (71 проба) и глиноземистых (136 проб) пород хр. Малдынырд (Приполярный Урал) на содержание легколетучих элементов Ga, Sn, Pb, Ge, Bi и Ag. Средние содержания галлия, олова и свинца в железистых породах равны 34, 19 и 16 г/т соответственно. Германий, висмут и серебро обнаружены в незначительной части проб, поэтому средние содержания этих элементов не вычислялись. В большинстве проб концентрации элементов не превышают кларковых, но в отдельных пробах они бывают аномально высокими. В глиноземистых породах средние содержания галлия (56 г/т) и олова (21 г/т) в основном выше кларковых, а свинца (7 г/т) - ниже кларка. В отдельных пробах содержания элементов достигают 180, 61, 60, 35, 6.4 и 44 г/т соответственно для Ga, Sn, Pb, Ge, Bi, Ag. В целом повышенный геохимический фон легколетучих элементов в железистых и глиноземистых породах и корреляционные связи этих элементов с породообразующим Al и друг с другом согласуются с версией позднего метасоматического изменения риолитов - их грейзенизацией.

Риолиты, апориолитовые сланцы, железистые и глиноземистые породы, легколетучие элементы ga

Короткий адрес: https://sciup.org/149128529

IDR: 149128529

Текст научной статьи Летучие элементы (Ga, Sn, Pb, Ge, Bi, Ag) в железистых и глиноземистых породах хребта Малдынырд (Приполярный Урал)

Комплексное изучение глиноземистых и железистых пород хр. Малдынырд представляет интерес как для выявления их происхождения, так и для металлогенического прогнозирования редкоземельной, глиноземной и железной минерализации на Приполярном Урале. К настоящему времени относительно хорошо изучены петрохимия, литохимия, минералогия этих пород, а также геохимия элементов-примесей — РЗЭ и бериллия [1,4].

В литературе уже были указания на присутствие в глиноземистых и железистых породах минералов-носителей летучих элементов (Ga, Sn, Pb, Ge, Bi и др.). Однако количественных геохимических данных, которые помогли бы расшифровать проблему генезиса этих специфических образований практически нет. Настоящая работа частично восполняет этот пробел и является непосредственным продолжением нашей предыдущей работы по геохимии бериллия [4].

Материал и методика анализа

Пробы для анализа предоставлены Я. Э. Юдовичем и И. В. Козыревой, из собранных ими в 1992—1999 гг. коллекций риолитов, базальтов, апо-риолитовых, апобазальтовых и некоторых других сланцев на хр. Малдынырд (участки Сводовый, кар оз. Гру-бепендиты, каньон руч. Алькесвож и др.) [4].

Определение элементов проводили эмиссионным спектральным методом по специально разработанной методике [3]. Пробы, предварительно смешанные с буферной смесью в соотношении 1:1, помещали в каналы двух угольных электродов с внутренним диаметром 4 мм, глубиной 8 мм (верхний электрод заточен на конус) и сжигали в течение 80 сек. в дуге переменного тока силой 11 А, экспонируя оба спектра на одно и тоже место кассеты.

В качестве буферной использовали смесь из окиси алюминия, серы и хлорида натрия в соотношении 8:0.3:1 по массе. Спектры получали на дифракционном спектрографе ДФС-8 с фотоэлектронной кассетой. Градуировочные графики строили в коорди-

-

1 опред . элемент

натах lg “А - lg C . Относи-

-

1 эл. сравнения

тельная среднеквадратическая погрешность воспроизводимости методики составляет 5—15 %. Аналитические линии и интервалы определяемых концентраций представлены в табл. 1.

Результаты анализов и их обсуждение

Содержание Ga в изученных породах изменяется от 11.0 до 180 г/т, Sn — от 5.0 до 280 г/т, Pb — от 4.7 до 140 г/т (табл. 2). Для расчета среднего

Аналитические линии и интервалы определяемых концентраций элементов

|

Аналитические линии элементов, нм |

Интервалы определяемых концентраций, % |

|

Ga I 294.42 |

0.0011-0.0235 |

|

Sn I 303.41 |

0.0005-0.047 |

|

Pb I 287.33 |

0.00047-0.1 |

|

Ge I 303.91 |

0.0005-0.01 |

|

Bi I 306.77 |

0.0005-0.01 |

|

Ag I 328.07 |

0.00022-0.0022 |

|

In I 325.61 |

Линия сравнения |

значения содержания ниже предела обнаружения (11.0 г/т для галлия, 5.0 г/т для олова и 4.7 г/т для свинца) были приняты за 10.0, 3.0 и 3.0 г/т, соответственно (S х — среднее квадратическое отклонение среднего значения, равное Sx/ O n , где n — число анализов). Поскольку Ge, Bi и Ag обнаружены в незначительной части проб, среднее содержание для них не вычислялось.

Галлий в большинстве железистых пород содержится на уровне кларка — от 11 до 40 г/т (кларк в кислых породах 20 г/т). В семи пробах концентрации показывают двух—четырехкратное превышение кларка (40—80 г/т), а в семи других четырех— шестикратное и составляют 80— 130 г/т (пробы Ал 6110, Ал 6149, Алб 9080, Сво 15/06 — диаспоритовые конкреции, Гру 7907 — стяжение гематитовое, Гру 6821, Гру 9913 — сланцы пирофиллит-гематит-диаспоровые) * . В глиноземистых породах содержание галлия в основном выше кларка (40— 80 г/т), а в 20 пробах превышает 80 г/т.

Олово в большей части проб железистого состава содержится на уровне предела обнаружения (5 г/т). В 19 пробах изменяется от 6.7 до 54 г/т, а в трех пробах содержание резко повышенное: 120 г/т (Ал 6110 — диаспоритовая конкреция), 260 г/т (Гру 9957 — сланец пи-рофиллит-гематитовый), 280 г/т (проба Гру 9957а — сланец пирофиллит-гема-титовый). В глиноземистых породах среднее содержание олова превышает кларк для кислых пород в 3.5 раза.

Свинец в большинстве железистых и глиноземистых проб содержится на

Т а б л и ц а 1

уровне кларка для кислых пород, равного 20 г/т. В 25 пробах концентрации этого элемента повышенные (20— 60 г/т) и лишь в одной пробе железистого состава — 140 г/т (проба Сво 15/06 — диаспоритовая конкреция).

Германий присутствует в 36 железистых и глиноземистых пробах (от 4.8 до 15 г/т). Заметно повышенные концентрации обнаружены в двух пробах железистого состава: 82 г/т (Л-030 — сланец гематит-хлоритоид-пирофилли-товый) и 62 г/т (Гру 9942 — сланец хло-ритоидный), а также в трех пробах глиноземистого состава: 23 г/т (Сво 6737а — конкреция диаспоритовая), 28 г/т (Гру 9951 — конкреция с хлоритоидом) и 35 г/т (Гру 9932 — конкреция пирофиллит-гематит-хлоритоидная).

Висмут обнаружен только в десяти пробах: в семи от 4.8 до 6.4 г/т, и в трех железистых пробах 9.2 г/т (Сво 15/06 — конкреция диаспоритовая), 11 г/т (Сво 6800 — сланец пирофил-лит-диаспор-гематитовый) и 19 г/т (Сво 6798 — сланец пирофиллит-гема-тит-диаспоровый).

Серебро обнаружено в трех пробах железистого состава: 3.2 (Л-005 — конгломерат гематит кварцевый), 23 (Гру 6841 — сланец гематит-диаспорит-гема-титовый) и 39 г/т (Гру 9400 — сланец гематит-серицитовый). В 25 пробах глиноземистого состава содержится от 2.2 до 10 г/т серебра, а в трех пробах содержание достигает 17 г/т (Сво 6796 — сланец пирофиллит-кварцевый с диаспором), 25 г/т (341701 — сланец диаспор-пирофиллитовый) и 44 г/т (Гру 7961 — сланец серицит-кварцевый).

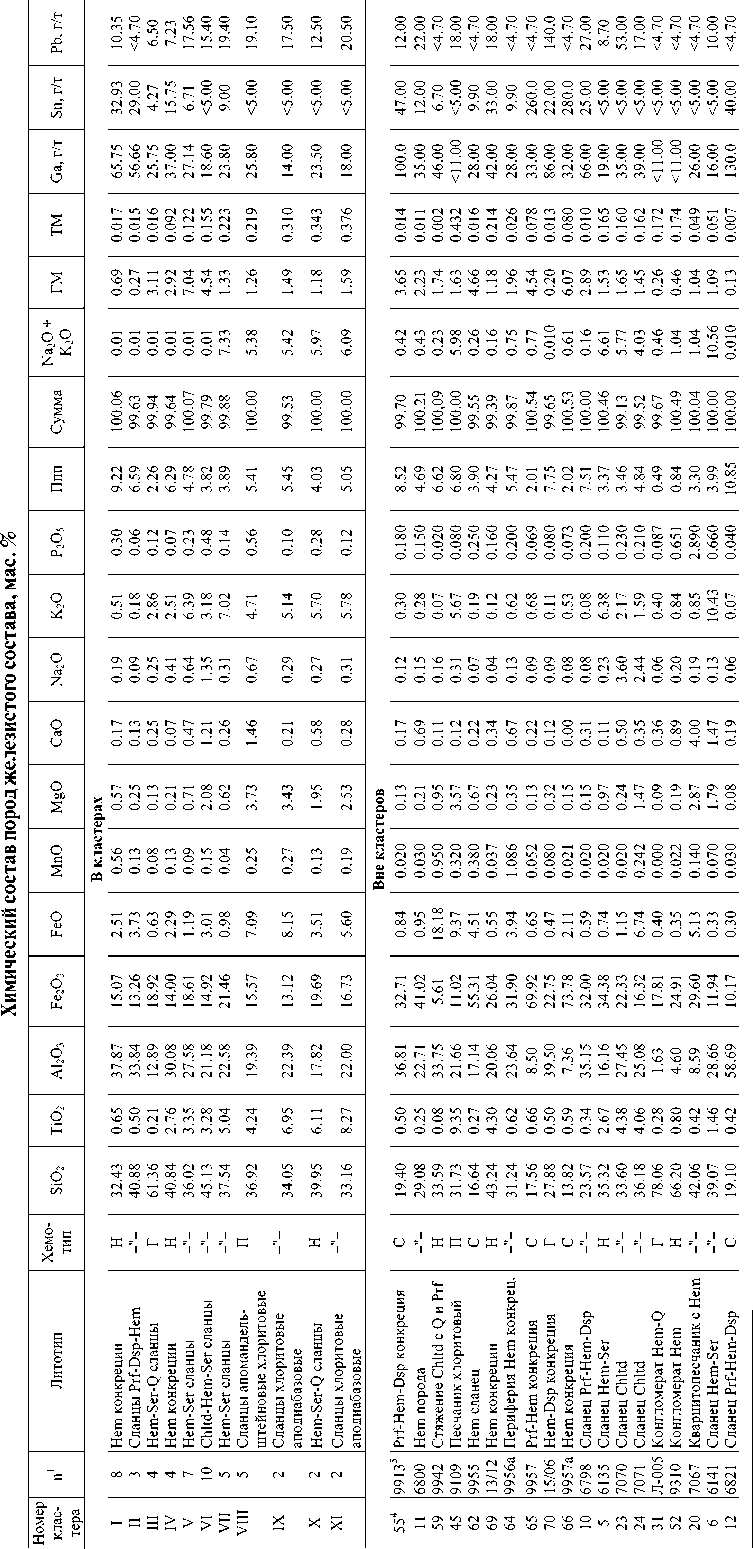

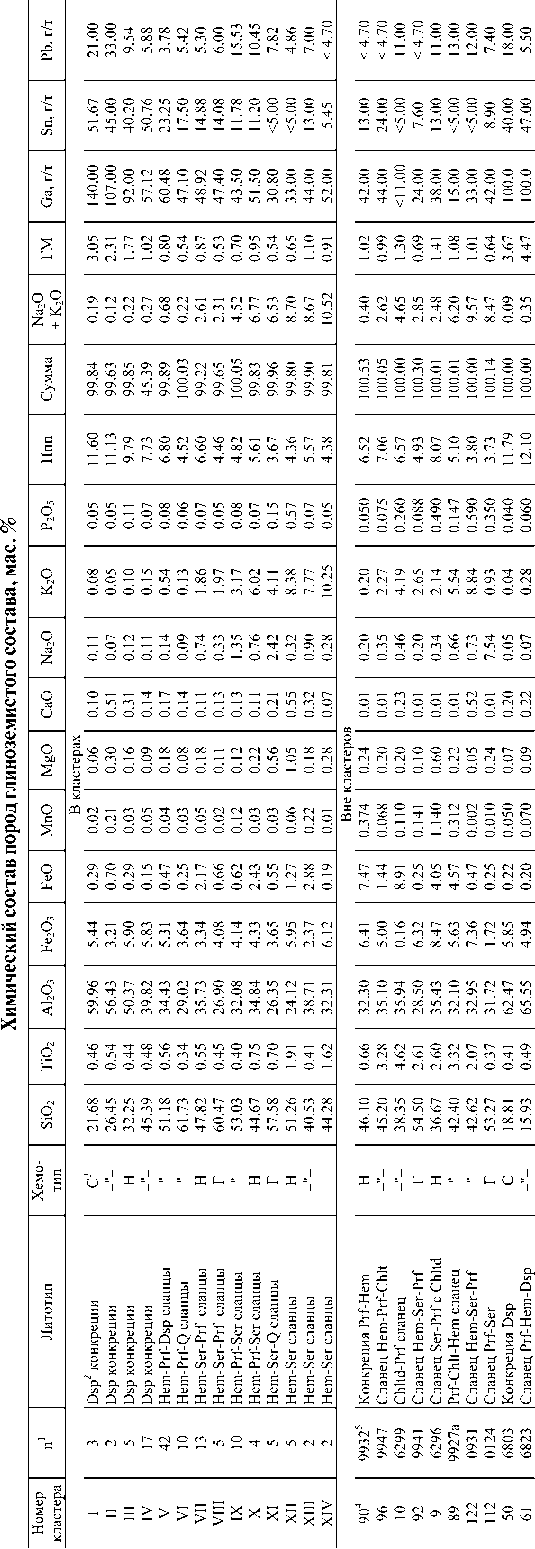

Для того, чтобы понять причины вышекларкового накопления летучих элементов-примесей, мы попытались сопоставить их содержания с литохимической характеристикой изученных пород (табл. 3, 4) по аналогии с тем, как это было сделано нами ранее при изучении геохимии бериллия в данных породах [4].

Оказалось, что литохимические группы (кластеры) характеризуются резко различным содержанием летучих элементов.

В железистых породах (табл. 3) повышенные содержания галлия и олова в основном связаны с низкотитанистыми конкреционными образованиями. Самые высокие содержания сосредоточены в кластерах I, II и IV, а также в некоторых низкотитанистых образцах вне кластеров. Сланцы гема-тит-серицитовые (кластеры III, V, VII, X) характеризуются повышенным содержанием олова. Самые низкие содержания галлия отмечены в апобази-товых хлоритовых (кластер IX, XI), и, напротив, с этими же породами (и с хлорит-гематит-серицитовыми сланцами) связаны повышенные содержания Pb (кластеры IX, XI, а также XIII, V и VII). Меньше всего свинца в глиноземистых конкрециях.

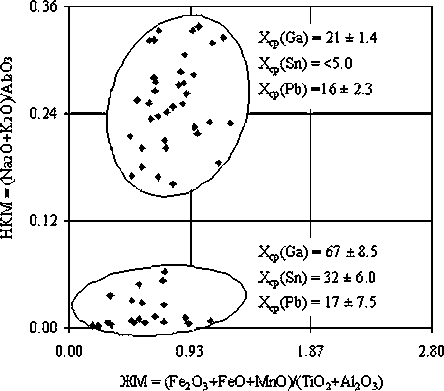

На модульной диаграмме ЖМ— НКМ (рис. 1) видно, что железистые породы распадаются на две группы.

Пробы с повышенным НКМ (т. е. с б о льшим отношением полевой шпат/слюда [2]) обладают при той же железистости б о льшим содержанием галлия и олова, чем породы менее щелочные. Содержания свинца практически одинаковы в обеих группах.

В пробах глиноземистого состава (табл. 4) повышенные содержания галлия и олова связаны с диаспорито-выми конкрециями (кластеры I—IV) и гематит-пирофиллит-диаспоровы-ми сланцами (кластер V). Свинец концентрируется преимущественно также в диаспоритовых конкрециях (кластеры I, II).

Т а б л и ц а 2

Содержания галлия, олова и свинца в породах хребта Малдынырд, г/т

|

Породы |

Число проб |

A(Ga)±5j |

Х(8п) ± 8х |

XW±Sx |

|

Глиноземистые (диаспоровые и пирофиллитовые) апориолитовые сланцы |

136 |

56 ±2 (от 11.0 до 180) |

21 ± 1 (от 5.0 до 61) |

7 ± 1 (от 4.7 до 60) |

|

Железистые апобазитовые и апориолитовые сланцы |

71 |

34 ±3 (от 11.0 до 130) |

19 ± 5 (от 5.0 до 280) |

16 ±2 (от 4.7 до 140) |

* Индексы Ал, Гру, Сво — означают участки на хр. Малдынырд возле золото-палладиевых месторождений Чудное и Несте-ровское: каньон руч. Алькесвож, ледниковый кар оз. Грубепендиты, и участок в 7 км к югу — Сводовый [1].

Т а б л и ц а 3

1 Число проб в кластере.

2 Сокращенные обозначения минералов: Hem — гематит, Ser — серицит, Chltd — хлоритоид, Q — кварц, Dsp — диаспор, Prf — пирофиллит.

3 Сокращенные обозначения хемотипов: Н — нормогидролизат, П — псевдонормогидролизат, С — супергидролизат, Г — гипосилит.

4 Номер образца в выборке.

5 Коллекционный номер образца.

Т а б л и ц а 4

Рис. 1. Модульная диаграмма ЖМ—НКМ для железистых пород с цифрами средних содержаний галлия, олова и свинца (в г/т)

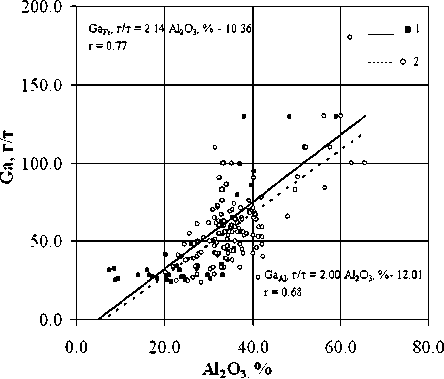

Рис. 2. Зависимость между содержаниями галлия и оксида алюминия в железистых и глиноземистых породах.

1 — линия регрессии для железистых пород, 2 — линия регрессии для глиноземистых пород

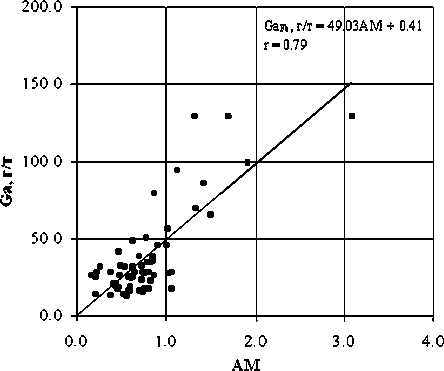

Рис. 3. Зависимость содержания галлия от алюмокремниевого модуля (АМ = Al2O3/SiO2) в железистых породах

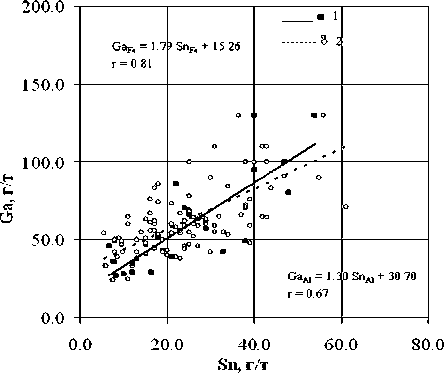

Рис. 4. Зависимость между содержаниями галлия и олова в железистых и глиноземистых породах.

1 — линия регрессии для железистых пород, 2 — линия регрессии для глиноземистых пород

Установленная положительная корреляция для железистых и глиноземистых пород (Ga — Al2O3, Ga — AM (АМ = Al2O3/SiO2) и Ga — Sn) объясняется, вероятно, близостью химических свойств галлия, олова и алюминия (рис. 2—4).

Из корреляционного поля Ga — Sn (рис. 4) выпадают три пробы железистого состава с резко повышенными содержаниями олова (120, 260 и 280 г/т). В этих пробах, скорее всего, преобладает другая минеральная форма олова (возможно, касситерит).

Выводы

-

1. В железистых породах выявлена крайняя изменчивость содержаний Ga, Sn, Pb, Ge, Bi и Ag: в ряде образцов они не превышают кларк, а в отдельных пробах достигают 130 г/т для галлия (при среднем значении 34 г/т), 280 г/т для олова (при среднем значении 19 г/т), 140 г/т для свинца (при среднем значении 16 г/т), 82 г/т для германия, 19 г/т для висмута и 39 г/т

-

2. В глиноземистых породах содержания галлия и олова в большинстве проб гораздо выше кларка для кислых магматических пород, и составляют в среднем галлия (56 г/т) и олова (21 г/т). Среднее содержание свинца ниже кларка (7 г/т). Концентрации германия, висмута и серебра в единичных пробах достигают 35, 6.4 и 44 г/т соответственно.

-

3. Корреляционные связи содержаний галлия и олова указывают на их преимущественную связь с алюминием, но возможны и другие формы, например, касситерит для Sn.

-

4. В целом повышенное содержание изученных легколетучих элементов в железистых и глиноземистых породах хр. Малдынырд и закономерности их распределения по литотипам пород согласуются с выдвинутой Я. Э. Юдовичем версией позднего ме

для серебра (средние содержания не вычислялись).

тасоматического изменения риолитов — их грейзенизацией [1].

Список литературы Летучие элементы (Ga, Sn, Pb, Ge, Bi, Ag) в железистых и глиноземистых породах хребта Малдынырд (Приполярный Урал)

- Козырева И. В., Юдович Я. Э., Швецова И. В. и др. Глиноземистые и железистые породы Приполярного Урала // Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 102 с.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии // Л.: Наука, 2000. 479 с.

- Якимова Т. В., Иванова Т. И. Количественное спектральное определение летучих элементов - примесей в реалитах и апполитовых сланцах хребта Малдынырд // Структура, вещество, история литосферы Тимано- Североуральского сегмента: Материалы XVII научной конференции Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2008. С. 291-295.

- Якимова Т. В., Иванова Т. И. Бериллий в диабазах, риолитах и разнообразных по составу апориолитовых сланцах хребта Малдынырд (Приполярный Урал) // Геохимия, 2010. № 10. С. 1113-1116.