Леваллуа-мустьерские комплексы Нижнего Синда (Пакистан) и их положение в среднем палеолите индийского субконтинента

Автор: Бьяджи П., Старнини Э.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

Результаты исследований, проводившиеся в последние годы в Индостане, Центральной Азии, Ближнем Востоке и на Аравийском п-ове, расширили представления о среднем палеолите этих регионов. Однако крайний юго-восток ареала леваллуазского мустье пока изучен плохо. Типично леваллуазские индустрии обнаружены в Иране, Афганистане и Узбекистане, однако они почти неизвестны на индийском субконтиненте (исключение представляют Нижний Синд и долина Инда). Материалы Онгара и других стоянок Нижнего Синда позволяют реконструировать возможные юго-восточные пути расселения неандертальцев, которым, вероятно, принадлежали эти индустрии.

Леваллуа - мустье, средний палеолит, синд, долина инда, индийский субконтинент

Короткий адрес: https://sciup.org/14523027

IDR: 14523027 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Леваллуа-мустьерские комплексы Нижнего Синда (Пакистан) и их положение в среднем палеолите индийского субконтинента

Одна из самых волнующих проблем изучения периода среднего палеолита – определение самого южного ареала популяций неандертальцев, «которые заселяли обширные территории от Европы до Западной Азии и Среднего Востока» [Febre, Condemi, Degioanni, 2009, р. 1]. Однако эта проблема, несмотря на ее большую важность, оказалась вне сферы внимания широкого круга специалистов и привлекала, быть может, очень немногих ученых (см., напр.: [Bar-Yosef, 2011, fig. 11.1]). Выявленная к настоящему моменту в Азии область распространения костных остатков Homo neanderthalensis включает значительные пространства между горами Загроса и Тавра на западе [Trinkaus, Biglari, 2006], территории бывших советских республик Средней Азии, а также Сибири на востоке [Viola, 2009]. Однако на обширной территории между западным и восточным регионами не отмечены следы пребывания неандертальцев.

Леваллуа-мустьерская каменная технология, использовавшаяся H. neanderthalensis , характерна для среднепалеолитических комплексов Евразии. Она нашла проявление на территориях от Иберийского п-ова [Giles Pacheco et al., 2000] до Центральной Азии и примыкающих к ней регионов [Krause et al., 2007; Bar-Yosef, Wang, 2012]. Считается, что в некоторых областях неандертальцы доживали до начала верхнего палеолита [Рыбин, Колобова, 2009]. Леваллуаз-ская технология, несколько отличная от евразийской [Beyin, 2011, p. 7], получила отражение в материалах среднего палеолита Северной и Северо-Восточной Африки, принадлежавших людям современного

антропологического типа [Hublin, 2000, р. 163]. Как предполагают многие ученые, индустрии начального этапа верхнего палеолита Леванта, развившиеся из среднепалеолитического комплекса левантийского мустье [Kuhn et al., 2009], типологически отличаются от синхронных наборов артефактов из Северо-Восточной Африки [Beyin, 2006, р. 24]. Недавно полученные данные по Центральной Азии могут служить подтверждением мнения о том, что люди современного антропологического типа привне сли в этот регион переходные ассамбляжи с леваллуазским технологическим компонентом [Krivoshapkin, Anoikin, Brantinghan, 2006].

Анатомические особенности Н. neanderthalensis и его относительно ранняя дивергенция из рода Homo , о чем свидетельствуют результаты анализа митохондриальной ДНК, позволяют предположить, что эволюция неандертальцев началась приблизительно 600 тыс. л.н. [Krings et al., 1997]. Классическими неандертальцами признаются только те особи, которые жили на протяжении последнего ледникового цикла на европейском континенте, примерно от 100 до 30 тыс л.н. [Henke, Hardt, 2011, fig. 3.7], или, если брать более широкие рамки, на территории Евразии приблизительно с 200 тыс. л.н. «до своего загадочного исчезновения, произошедшего 28 тыс. л.н.» [Zilhão, 2010a].

Материальная культура H. neanderthalensis характеризуется различными мустьерскими комплексами. Многие из них демонстрируют вариабельность в удельном весе леваллуазских артефактов. Леваллу-азская технология, корни которой пока не выявлены, развивалась на протяжении нижнего, среднего и также раннего этапов верхнего палеолита во многих регионах Европы, Азии и Африки [Foley, Lahr, 1997, р. 24].

Технологический подход, сформировавшийся после длительного господства типологического метода изучения каменных орудий, основывался на анализе операционной цепочки или последовательности как главного фактора, лежавшего в основе морфологических вариаций артефактов. Следующим этапом исследования стало выделение вариантов артефактов собственно леваллуазской технологии среди продуктов расщепления [Boëda, 1994]. Сегодня известно, что результатом использования разных методов раскалывания являются артефакты, и идентичные, и различающиеся по типам [Meignen, 1988]. Однако, по нашему мнению, споры вокруг значения технико-типологической вариабельности каменных ассамбляжей пока не выходят за рамки обсуждения хронологии, стиля, функции, ограничений, связанных с особенностями каменного сырья, использования и интенсивности его утилизации и зачастую не учитывают когнитивных способностей или культурного поведения представителей человеческих видов, которые изготавливали эти орудия. Кроме участников дебатов по поводу перехода от мустье к ориньяку в Европе [Marks, Monigal, 2004], лишь немногие специалисты рассматривали многообразие материальной культуры как ключ для понимания ее вариабельности [Ranov, 1995]. Согласно палеоантропологическим данным, на протяжении среднего палеолита в Евразии сосуществовали помимо H. heidelbergensis по меньшей мере пять человеческих видов – H. neanderthalensis, H. sapiens, H. erectus, H. denisovensis и H. floresiensis [Cavalli Sforza, Pievani, 2011].

Точно определить, какой именно таксон гоминидов ответственен за создание той или иной индустрии и технологий, невозможно, поэтому нельзя в полной мере понять значения технико-типологической вариабельности каменных ассамбляжей. Есть основания предполагать связь между анатомическими и когнитивными особенностями различных человеческих таксонов и спецификой их материальной культуры и технологии. Прежде всего это касается каменных комплексов, которые считаются «особенными индустриями, ассоциирующимися со специфическим таксоном гоминидов» [Foley, 1987, р. 391], хотя и не всегда правомерно, если вспомнить, что «каменная технология основывается на заученном поведении» [Conard, 2007, р. 2005].

С учетом недавних климатических реконструкций некоторые более мягкие периоды КИС-3 и КИС-5 способствовали экспансии неандертальских сообществ в сторону Русской равнины [Hublin, 2000, р. 163]. Согласно имеющимся свидетельствам, чтобы достичь индийского субконтинента и южных регионов Евразии, человеческие группы могли следовать двумя главными маршрутами. Первый проходил по коридору вдоль северного побережья Черного моря, где на протяжении КИС-3 сохранялись субтропические климатические условия [Bar-Yosef, Belfer-Cohen, Adler, 2006, р. 50], второй – по естественному мосту, который соединял Балканы с Анатолией. Чтобы добраться до индийского субконтинента с территории Малой Азии, нужно было пересечь Месопотамию, сухое в то время дно Персидского залива и Макран-ское побережье в Белуджистане [Armitage et al., 2011]. Эта гипотеза должна быть принята во внимание, поскольку леваллуа-мустьерские ассамбляжи найдены вблизи южного побережья Персидского залива в Саудовской Аравии [Petraglia et al., 2012], а среднепалеолитические индустрии «типичного мустье» с фасе-тированными и нефасетированными леваллуазскими компонентами – на побережье Йемена и Дофара в султанате Оман [Амирханов, 2006, с. 611]. Однако в эту в значительной степени упрощенную картину внесло коррективы открытие комплексов леваллуа-нубийско-го типа в Дофаре [Rose et al., 2011]. Кроме того, центрально-азиатский путь не может быть исключен из рассмотрения a priori [Bar-Yosef, 2011], хотя Гиндукуш, вероятно, являлся серьезным препятствием для человеческих групп, двигавшихся в сторону индийского субконтинента.

Приведенные данные показывают, что распространение среднепалеолитических человеческих популяций было значительно более сложным процессом, чем предполагалось ранее. Однако на всех картах распространения рода Homo на индийском субконтиненте присутствует знак вопроса [Ibid., fig. 11.1; Henke, Hardt, 2011, fig. 3.8] ввиду полного отсутствия антропологических находок и малочисленности стоянок, относящихся к этому периоду (см.: [Beyin, 2006, fig. 3]).

Технологии среднего и позднего плейстоцена на индийском субконтиненте

Исследования, проводившиеся на протяжении последних десятилетий на индийском субконтиненте, в Центральной Азии, Иране и на Аравийском п-ве, несомненно расширили наши знания о среднем палеолите этих территорий и позволили ответить на несколько вопросов, касающихся происхождения среднепалеолитических комплексов [Petraglia, Al-sharekh, 2003], их временной принадлежности [Pet-raglia et al., 2012], вариабельности и культурных связей [Petraglia et al., 2007].

Индийские среднепалеолитические индустрии как основывающиеся на отщепах и характеризующиеся «выраженным отсутствием формальных типов артефактов, присущих мустьерским индустриям Европы и других частей Западной Азии» впервые были определены Б. Олчином [Allchin B., 1992, р. 70]. Согласно его точке зрения, «в Индии ашель медленно эволюционировал в средний палеолит, при этом исчезали некоторые типы орудий и появлялись новые формы и новые техники» [Misra, 2001, р. 495]. Соответственно, в Западном Раджастане, регионе, граничащим с Синдом, «среднепалеолитическая индустрия Луни имеет свои корни в ашельской традиции» [Misra, 1977, р. 37]. Другими исследователями были предложены сходные концепции, основанные на недавно открытых на территории Индии комплексах [Pal, 2002, р. 67], отражающих «постепенное локальное развитие технологии раскалывания подготовленных специальным образом нуклеусов, которое берет свое начало в предшествующем ашеле» [James, Petraglia, 2009, р. 256]. Приведенные выше мнения контрастируют с предположением, выдвинутым в конце 1960-х гг. [Wainwright, Malik, 1968] и базирующимся на очень тщательном описании комплексов, обнаруженных in situ на других среднепалеолитических стоянках.

Одни исследователи, опираясь на характеристики вышеупомянутых комплексов, считают, что средний палеолит мустьерского типа не представлен на субконтиненте [Allchin B., Goudie, Hedge, 1978, р. 314], другие же – отно сят среднепалеолитические комплексы полуостровной Индии к местной индустрии невасана [Allchin R., Allchin B., 1997, р. 55–60]. Недавно эти комплексы были разделены согласно трем основным стадиям развития [Pal, 2002, р. 79], при этом большинство индустрий не содержало типичных леваллуазских элементов технологии расщепления. В тех местах, где артефакты залегают в хорошо стратифицированных условиях и радиометрически датированы, например, в отложениях дюнной стоянки Дидвана 16R в Великой Индийской пустыне [Misra, Rajaguru, 1989], среднепалеолитические комплексы находятся между слоями, содержащими раннепалеолитические (ашельские) и позднепалеолитические (т.н. микролитические, пользуясь терминологией 50-летней давности (см.: [Subbarao, 1956]) комплексы [James, Petraglia, 2005].

Согласно немногим абсолютным датам, среднепалеолитические комплексы в регионе представлены с ок. 150 тыс. л.н. Позднепалеолитические (верхнепалеолитические) появились, вероятно, сразу после 40 тыс. л.н. [Chakrabarti, 1999, р. 75]. Однако расселение людей современного типа, следовавших прибрежным маршрутом, предположительно имело место на 10 тыс. лет раньше [Field, Petraglia, Mirazón Lahr, 2007]. Недавно появившиеся результаты генетических исследований позволяют допустить, что это происходило между 75 и 60 тыс. л.н. [Bulbeck, 2007, р. 316], хотя археологических свидетельств, поддерживающих эту дату, очень немного [Beyin, 2011, р. 3]. Проблема определения антропологического типа создателей среднепалеолитических ассамбля-жей до сих пор дискутируется [Haslam et al., 2010], главным образом по причине отсутствия каких-либо антропологических материалов, относящихся к этому времени, с территории Индостана [Stock, Mirazón Lahr, Kulatilake, 2007].

Вопрос о распространении на юг H. neandertha-lensis и леваллуа-мустьерских индустрий – один из наиболее важных и вместе с тем наименее обсуждаемый. Типичные леваллуа-мустьерские комплексы обнаружены на иранском побережье Макрана [Vita-Finzi, Copeland, 1980], островах Ормузского пролива [Dashtizadeh, 2010], на территориях Ирана [Jaubert et al., 2009], Афганистана [Dupree, 1972] и бывших советских республик Средней Азии [Movius, 1953], однако типичные леваллуазские ассамбляжи на индийском субконтиненте почти не известны, исключение составляют несколько поверхностных комплексов и отдельные артефакты из Нижнего Синда и долины Инда [Biagi, 2006; Biagi, Starnini, 2011].

Исследования в Синде

Географические условия

Синд – самая южная провинция современного Пакистана. Его территория разделяется на две части соответственно меридиональному направлению течения Инда. Западный регион сложен известняковыми формациями Киртара, Раникота, Брагуи и Гаджа [Blandford, 1880], некоторые из которых содержат богатые выходы высококачественного кремня [Biagi, Starnini, 2008; Biagi, Nisbet, 2010]. Центральная часть провинции представлена аллювиальной равниной р. Инд, который неоднократно менял свое русло [Flam, 1999], и его дельтой, постоянно расширяющейся в сторону Аравийского моря [Giosan et al., 2006]. Восточная часть Синда покрыта песчаными дюнами пустыни Тар, или Великой Индийской пустыни, и испещрена многочисленными солончаками. Холмы Рохри в верхнем Синде расположены между Индом и западным краем дюн пустыни Тар.

Леваллуа-мустьерские комплексы Нижнего Синда

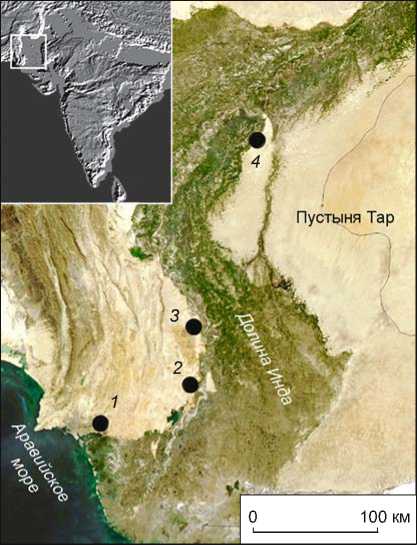

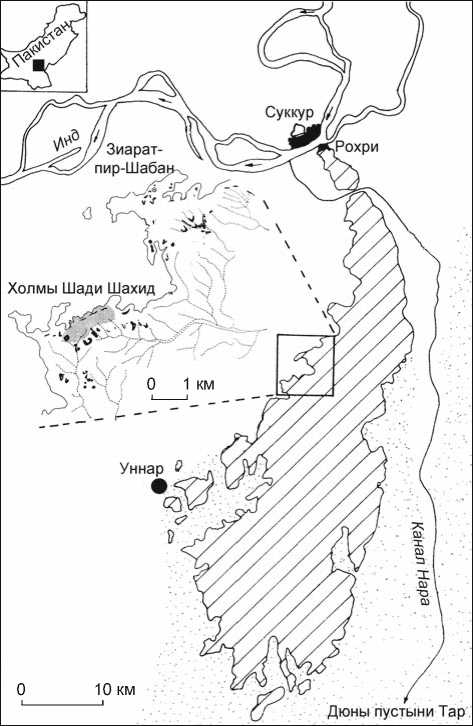

Типичные леваллуа-мустьерские индустрии известны на нескольких стоянках в Нижнем Синде, расположенных к западу от Инда (рис. 1). Наиболее важным среди них является местонахождение Онгар, более известное под названием «101-я миля» [Allchin B., 1976, р. 486]; оно находится примерно в 25 км к юго-юго-востоку от Хайдерабада. Это местонахождение было открыто У.А. Фэйрсервисом мл. в 1959 г. [Fairservis, 1975, р. 76]. Позднее Онгар посетил Б. Олчин, который частично опубликовал материалы в 1970-е гг. [Allchin B., Goudie, Hedge, 1978, р. 300]. На вершине подковообразной в плане известняковой террасы Б. Олчин исследовал палеолитические комплексы и

Рис. 1 . Леваллуа-мустьерские комплексы в Нижнем Синде.

1 – Карачи и соседние стоянки; 2 – Онгар; 3 – Арзи; 4 – примерное расположение стоянок на холмах Рохри. Рисунок

П. Бьяджи и Э. Старнини .

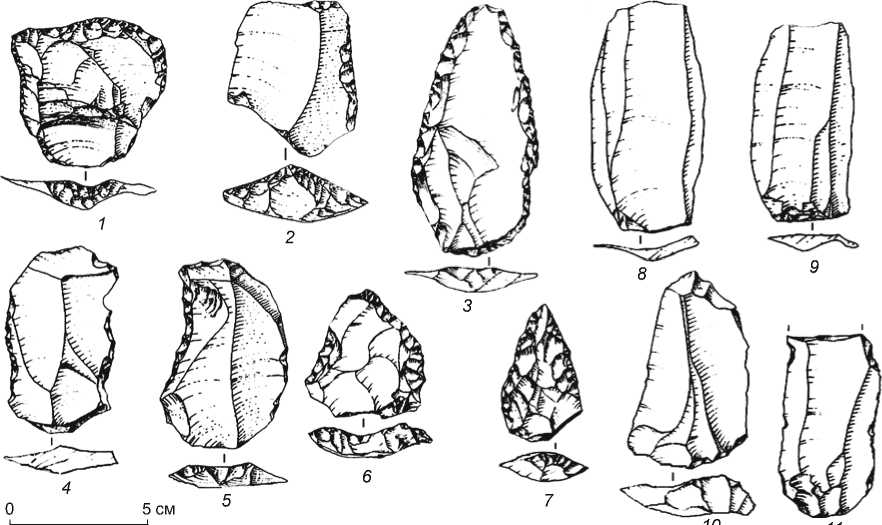

отщепов, ретушированные и неретушированные острия, отщепы, пластины и различные типы продольных и поперечных скребел с фасетированными площадками типа chapeau de gendarme, типичный мустьер-ский остроконечник (рис. 3, 4). А.Р. Кхан впервые сообщил о «присутствии в этом регионе леваллуаз-ской индустрии, вне всяких сомнений» [Khan, 1979б, р. 80]. К сожалению, проф. А.Р. Кхан точно не зафиксировал место сбора леваллуазских орудий, на карте мастерскую по расщеплению камня, содержащую разновременные материалы (рис. 2). Опубликованный комплекс включал 22 артефакта: 5 скребел, 2 острия, 6 пластин, 8 отщепов двух типов и технический скол. Все предметы были отнесены к среднему палеолиту [Ibid., tab. 8.9b].

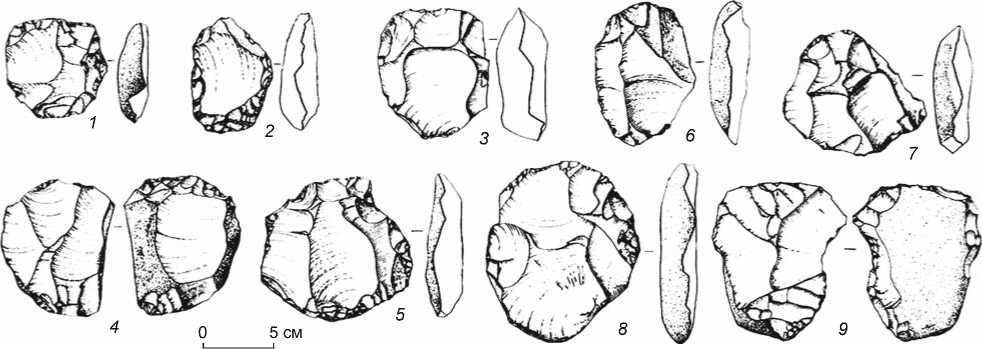

В начале 1970-х гг. Онгар посетил проф. А.Р. Кхан. В это время в месте расположения стоянки находился известняковый карьер. В ходе спасательных работ А.Р. Кханом были собраны сотни левал-луазских артефактов, в т.ч. типичные черепаховидные нуклеусы со следами центростремительных снятий

Рис. 2 . Космоснимок местонахождения Онгар. Справа – подковообразная терраса, исследовавшаяся Б. Олчином в 1970-е гг. Кружком обозначено место, на котором в 2006 г. были собраны леваллуазские артефакты.

Рис. 3 . Леваллуазские нуклеусы, собранные А.Р. Кханом на местонахождении Онгар в 1970-е гг. Рисунки П. Бьяджи , прорисовка тушью Г. Альмерионья .

Рис. 4 . Находки с местонахождения Онгар.

1–6 – леваллуа-мустьерские продольные и поперечные скребла; 7 – мустьерский остроконечник; 8 , 9 , 11 – неретушированные пластины и пластинчатые отщепы; 10 – неретушированный леваллуазский остроконечник. Рисунки П. Бьяджи, прорисовка тушью Г. Альмерионья.

он обозначил несколько точек – места обнаружения палеолитических артефактов. Им также не были представлены какие-либо описания спасательных работ. Согласно неопубликованной карте, все стоянки находились в южной и восточной частях упомянутого выше подковообразного холма [Ibid.].

Коллекции Онгара, собранные проф. А.Р. Кханом в 1970-е гг., в настоящее время хранятся в неразобранном виде в Музее предыстории и палеогеографии департамента географии Университета Карачи.

С 300 артефактами из этого местонахождения, некоторые из которых находились в экспозиции музея, удалось познакомиться одному из авторов данной статьи – П. Бьяджи. Все предметы покрыты светло-коричневой патиной. Среди них – 11 округлых, односторонних, радиально подготовленных, частично покрытых естественной коркой леваллуазских нуклеусов со следами центростремительных снятий (см. рис. 3); псев-допризматический (подпризматический) нуклеус с гладкой прямой ударной площадкой и негативом сня- тия пластинчатого отщепа длиной 12 см; 4 продольных скребла со следами односторонней ударной ретуши на отщепах с фасетированной ударной площадкой (см. рис. 4, 2, 4–6); 2 продольно-поперечных скребла с признаками ударной ретуши на отщепах с ретушированными площадками (см. рис. 4, 1); ретушированный леваллуазский остроконечник с фасетированной площадкой (см. рис. 4, 10); типичный мустьерский остроконечник, обработанный билатеральной распространенной ударной ретушью, изготовленный на отщепе с фасетированной площадкой (см. рис. 4, 3). В состав неретушированных сколов входят отщепы и пластинчатые отщепы (см. рис. 4, 8, 9, 11), некоторые из них – с фасетированными площадками.

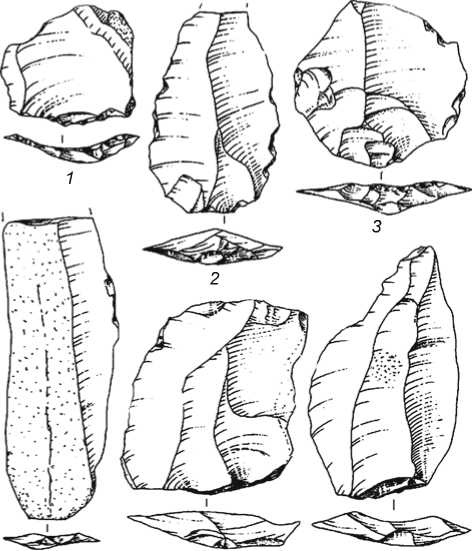

Проанализировав коллекции проф. А.Р. Кхана, П. Бьяджи в 2005–2008 гг. проводил систематические разведки на холмах Онгар, Дапхро и Бекхаин, на равнине, которая находится к западу от железнодорожной станции Метин, и на окружающих плато [Biagi, 2005]. Во время этих разведок им были обнаружены артефакты с характерной светлой патиной, комплексы, типологически сопоставимые с наборами орудий, собранными проф. А.Р. Кханом (рис. 5). Изделия были извлечены из верхней части разреза низкой аллювиальной террасы, рассеченной руслами сезонных водотоков, которые стекали в восточном направлении в сторону д. Он-гар и трассы [Biagi, Nisbet, 2011] (рис. 6). Кроме того, несколько артефактов, в т.ч. леваллуазские ядрища,

0 5 cм

Рис. 5 . Находки с местонахождения Онгар. Все предметы собраны на берегу временного водотока в 2005–2008 гг. Рисунки П. Бьяджи, прорисовка тушью Г. Альмерионья. 1–3 , 5 – леваллуа-мустьерские отщепы; 4 – пластина; 6 – острие.

Рис. 6 . Место обнаружения леваллуа-мустьерских артефактов на местонахождении Онгар. Кружком обозначено место сборов в 2006 г. Фото П. Бьяджи.

были собраны на поверхности одной из невысоких эрозионных возвышенностей с плоским верхом.

Находки с первого из двух местонахождений включали только леваллуазские отщепы и пластины с фасе-тированной ударной площадкой chapeau de gendarme . Все изделия были покрыты белой патиной. На продольных краях изделий прослежены отдельные сколы вторичной отделки. Ввиду отсутствия датирующего материала определение их абсолютной хронологии затруднено, однако некоторые технологические особенности каменных комплексов, например, наличие неретушированных длинных пластин, могут указывать на принадлежность к позднему этапу верхнего палеолита.

Другие небольшие типичные леваллуа-мустьер-ские ассамбляжи и отдельные изделия обнаружены на иных местонахождениях и на поверхности в районе к востоку от Карачи, в т.ч. на возвышенностях Мулри, Ландхи, Дех Конкар [Khan, 1979a, р. 13] и хребте Лаки [Biagi, 2008]. Один характерный леваллуа-мустьер-ский отщеп с фасетированной площадкой был найден на поверхности известняковой террасы вблизи белуд-жийской деревни Арзи, к востоку от национальной дороги, в нескольких километрах к северу от Хайде-рабада [Biagi, 2010].

Среднепалеолитические комплексы на холмах Рохри (Верхний Синд) и в пустыне Тар (Раджастан)

Среднепалеолитические артефакты обнаружены на холмах Рохри в Верхнем Синде [Allchin B., 1976]. Часть их террас, обращенных к западу, стала местом в 1994– 2002 гг. систематических археологических разведок, проводившихся участниками Совместного проекта по изучению холмов Рохри [Starnini, Biagi, 2011].

Холмы Рохри расположены к востоку от Инда. На их северной оконечности река делает поворот на запад и течет по ущелью Буккур, расположенном между Суккуром и холмами Рохри, где их восточный край определяется старым руслом Хакра (нынешний канал Нара). Холмы сформированы эоценовыми известняками формации Брагуи, очень богатыми выходами кремня превосходного качества, который использовался с раннего палеолита [De Terra, Paterson, 1939, р. 331]. На вершинах холмов находятся многочисленные археологические стоянки, среди которых – разновременные мастерские по раскалыванию кремня; они относятся к периоду от ашеля до развитого этапа цивилизации долины Инда [Biagi, Cremaschi, 1991]. Ландшафт холмов может быть описан как степь-полупустыня, характеризующаяся очень низким количеством осадков [Seth, 1978, fig. 2]; максимальная температура в июне до 46 °С [Ahmad, 1951].

Человек использовал различные кремневые источники на холмах Рохри вряд ли постоянно на протяжении всего палеолита, предполагает П.Р. Чаухан [Chauhan, 2009, р. 132]. Но, скорее всего, это происходило только в отдельные периоды палеолита на четко определяемых участках возвышенностей, в основном на террасах южнее Рохри, на северной границе холмов в регионе к востоку от святилища Шади Шахид и мавзолея Зиарат-пир-Шабан (рис. 7). Отдельности кремня в зависимости от источника варьируют от одноцветных и гладких до полосатых со слегка бороздчатой структурой. Выходы сырья на западе центральной части холмов (холмы Шади Шахид) эксплуатировались во время четко определяемых периодов ашеля и позднего (верхнего) палеолита, в III тыс. до н.э., во время развитой Хараппы здесь находились шахты по добыче кремня [Starnini, Biagi, 2006].

Благодаря разведкам и раскопкам в 1994–1997 гг. на Шади Шахид была в основном реконструирована последовательность развития палеолита холмов Рох-ри. На основе технико-типологических характеристик каменных находок, данных о степени выветривания и патинизации их поверхности было выделено шесть главных серий артефактов. Серия 5 отнесена к финальному среднему палеолиту, она включала лишь несколько артефактов, которые «напоминали левал-луазские отщепы с двугранными и фасетированными ударными площадками», и два нуклеуса «со следами центростремительных снятий, очень похожие на леваллуазские образцы» [Negrino, Kazi, 1996, р. 32]. Согласно данным Ф. Негрино и М. Кази, с ерии 5 предшествовала серия 4, принадлежавшая позднему ашелю. Наибольшая концентрация мастерских этого периода, характеризующихся специфическим производством бифасиальных ручных рубил, изготовленн-ных из больших отщепов, отмечена в Зиарат-пир-Ша-бан. Остатки мастерских находились in situ. Они были частично перекрыты тонким слоем отложений, относящихся предположительно к первой фазе последнего оледенения [Biagi, Kazi, Negrino, 1996]. За серией 5 следует серия 6, включающая близкие к конусовидным пластинчатые нуклеусы, пластинчатые отще-пы и побочные продукты производства пластин. Все эти предметы были обнаружены in situ на сотнях мастерских начала позднего (верхнего) палеолита [Biagi et al., 1998–2000]. Несколько артефактов леваллуазс-кого облика с гладкими и фасетированными ударными площадками собрано с поверхности в районе Зиарат-пир-Шабан [Negrino, Kazi, 1996, fig. 22].

Северная и южная окраины холмов окружены дюнами западной части пустыни Тар, где обнаружено много палеолитических стоянок [Allchin B., Goudie, Hedge, 1978]. По данным Р. Дира и А. Сингхви, в этом регионе эоловая активность была особенно интенсивной ок. 100–150 тыс. л.н., она сменялась эпи- зодами накопления отложений, в результате чего образовались кальцинированные горизонты. Период от 60 до 40 тыс. л.н. вновь отмечен эоловой активностью [Dhir, Singhvi, 2012]. Две вышеупомянутые аридные фазы способствовали «запечатыванию» большинства средне- и позднеплейстоценовых горизонтов. Каменные артефакты этого периода происходят как из аллювиальных отложений, так и из отложений стабилизировавшихся дюн. Озерные котловины, чьи берега иногда покрыты многочисленными палеолитическими артефактами, являются индикаторами гу-мидной фазы, которая реконструируется для этого региона 125–100 тыс. л.н. [Deotare et al., 2004, р. 23], в то время как красноцветные отложения датируются 58–39 тыс. л.н. [Tandon, Jain, 2001, р. 19].

Б. Олчин и А. Гоуди отмечают, что «длительная среднепалеолитическая гумидная фаза» была сопряжена с почвообразованием и выветриванием дюн [Allchin B., Goudie, 1978, р. 309–310]. Она, согласно люминесцентной хронологии долины р. Луни, датируется периодом после 70 тыс. л.н. [Jain et al., 1999]. Во время КИС-5 в котловине оз. Дидвана и в других частях пустыни [Deotare et al., 2004] господствовал влажный климат.

Среднепалеолитические ассамбляжи из этого региона включают орудия различных типов, в т.ч. ле-валлуазские арте факты, отражающие «подготовку ударной площадки» [Allchin B., Goudie, Hedge, 1978, р. 311]. Однако автором данной статьи в ходе разведок на стоянках в пустыне Тар или в Верхнем Синде не удалось найти ни одного типичного леваллуазского нуклеуса или скола, хотя об обнаружении подобных артефактов на холмах Рохри сообщалось в работе Б. Олчина и его соавторов [Ibid., 1978, tab. 8.3]. Не известно о находках в виде леваллуазских орудий и из таких стоянок, как Навар Панджаби (Уннар) и Чанча Балудж в юго-западной части холмов Рохри или из Хокра, Гурха и оз. Шамбар в индийской части пустыни Тар. Типологические списки артефактов из вышеперечисленных стоянок включают различающиеся в процентном отношении резцы, кливеры, рубила, чопперы и чоп-пинги, но в них не упоминается ни о леваллуазских, ни о мустьерских орудиях [Ibid., tab. 4.8]. Согласно обзору данных о палеолите пустыни Тар, средний палеолит данного региона «демонстрирует преемственность с предыдущим периодом» [Petraglia, Groucutt, Blinckhorn, 2013, р. 72], однако авторы публикации не предоставляют каких-либо доказательств этого.

Археологические стоянки Уннара были полностью уничтожены с появлением здесь в 1980-е гг. карьера [Biagi, 2008, fig. 13]. Во время разведки в январе 1986 г. вдоль северо-западной части холма удалось обнаружить несколько хараппских каменных мастерских, на территории последних собрано несколько ашель-ских ручных рубил [Biagi, Cremaschi, 1988, р. 428].

Рис. 7 . Расположение наиболее важных стоянок, упомянутых в тексте, на холмах Рохри. Рисунок П. Бьяджи.

Уннар – очень важная для науки стоянка, поскольку ее исследования позволили получить одну из наиболее полных палеопедологических последовательностей для данного региона [Biagi, Cremaschi, 1990, р. 32]. В 300 м к востоку от Уннара на возвышенности, которую называют холмом Уннар, обнаружено несколько сотен палеолитических артефактов, находившихся в экспонированном положении. Среди них определено несколько отщепов, морфологически близких к леваллуазским; они названы, скорее всего не совсем корректно, протолеваллуазскими [Biagi, Cremaschi, 1988, р. 429].

Ничего не известно о местонахождении в Чанча Балудж, поскольку урочище не представлено на официальной топографической карте Пакистана масштаба 1:50000. Это место не известно даже местным жителям. В работах некоторых исследователей Чанча Ба-лудж ошибочно обозначен на западном берегу Инда, в Южном Пенджабе [James, Petraglia, 2005, fig. 1, n. 2; James, 2007, fig. 3, n. 2]. Однако Б. Олчин и его коллеги опубликовали описание и иллюстрации каменного ассамбляжа с этого местонахождения, рас- положенного предположительно в 4 км от Кот Диджи [Allchin B., Goudie, Hedge, 1978, р. 284]. Коллекция состоит из различных типов нуклеусов и орудий, среди которых имеются пластины и нуклеусы для пластин, кареноидные скребки, резцы, тесла, кливеры и чоппин-ги, которые не имеют аналогов среди находок с других стоянок на холмах Рохри. Авторы сравнивают эти изделия с артефактами из Хокра, находящегося в 5 км к северо-востоку от Будха Пушкар в Раджастане, и из других стоянок данного региона [Ibid., tab. 4.8]. Важно, что по типологии и структуре эти комплексы радикально отличаются от обнаруженных проф. А.Р. Кханом в Онгаре. Как уже упоминалось, последние представлены овальными черепаховидными леваллуаз-скими нуклеусами со следами центростремительных снятий отщепов, различными типами продольных и поперечных скребел на леваллуазских отще-пах с фасетированной ударной площадкой chapeau de gendarme, типичным мустьерским остроконечником, характерными леваллуазскими отщепами и несколькими широкими пластинами. Поскольку на стоянках, о которых сообщали Б. Олчин и его соавторы [Ibid., tab. 8.9b], перечисленые артефакты отсутствовали, а находки с поверхности, в т.ч. резцы, тесла, кливеры и чоппинги [Ibid., tab. 8.7], были разнородными, атрибутировать артефакты со стоянок на холмах Рохри как среднепалеолитические вряд ли возможно. Характеристики описанных выше комплексов не позволяют сомневаться в том, что технико-типологические различия между среднепалеолитическими индустриями пустыни Тар и типичными леваллуа-мустьерски-ми комплексами Онгара и Карачи были разительные.

Обсуждение

Согласно исследованиям палеоантропологических остатков с территории Европы, неандерталец представляет отдельный вид – H. neanderthalensis, который, как считалось ранее, не участвовал в эволюционной истории современных людей [Krings et al., 1997]. Однако, по последним данным, возможно его смешение с современными людьми, по крайней мере, в Центральной Азии [Viola, 2009, р. 215]. Хронологическая граница между средним и верхним палеолитом остается неясной, но результаты изучения технико-типологических характеристик каменного материала и его использования свидетельствуют о резкой смене традиций ори-ньяка традициями барадостиана и поддерживают таким образом мнение о том, что неандертальцы были вытеснены антропологически современными людьми в большей части Евразии [Jöris et al., 2011, p. 22]. С учетом присутствия переходных комплексов начального верхнего палеолита во многих регионах общая картина, без сомнения, выглядит неопределенной, противоречивой [Zilhão, 2010б] и сложной [Glantz et al., 2008]. Предполагается, что эти комплексы были оставлены людьми современного типа, и хронологически они более ранние, чем ориньякские комплексы sensu lato [Bar-Yosef, Pilbeam, 2000].

Леваллуа-мустьерские комплексы из Нижнего Синда демонстрируют характерные для этого типа индустрий особенности. Например, наличие дисковидных черепаховидных нуклеусов со следами центростремительных снятий отщепов, неретуши-рованных леваллуазских острий, продольных и поперечных скребел, леваллуазских отщепов и пластин с фасетированной площадкой chapeau de gendarme и мустьерского остроконечника (см. рис. 4, 5 ). С нашей точки зрения, эти комплексы маркируют самую южную границу ареала H. neanderthalensis [Biagi, 2006, 2008; Biagi, Starnini, 2011], которой он достиг на северо-западной периферии Индостана, двигаясь, вероятно, по Анатолийско-Кавказско-Месопотамскому коридору. То, что неандертальцы не смогли выйти за пределы долины Инда, с учетом реконструкции путей миграции человека современного типа [Stock et al., 2007, fig. 1] можно объяснить существованием ландшафтного или экологического барьера. Мы не знаем почти ничего о точном месте расположения и природно-климатических характеристиках дельты Инда в позднем плейстоцене, но можем утверждать, что рельеф Нижнего Синда того периода значительно отличался от современного или, например, эллинистического периода [Wilhelmy, 1968; Eggermont, 1975; Biagi, 2011].

Несколько леваллуазских отщепов с гладкой, выпуклой ударной площадкой были обнаружены на расположенных далее к востоку стоянках, например, на Баридхани и в других областях Индии [Gordon, 1958, fig. 2; Allchin B., Goudie, Hedge, 1978, р. 211]. Отще-пы с леваллуазскими особенностями были собраны на поверхности нескольких стоянок на холмах Рох-ри, например, на Уннаре [Negrino, Kazi, 1996, р. 31]. Известно, что леваллуазские ядрища и отщепы были найдены в пещере Сангхао, расположенной в СевероЗападной Пограничной провинции [Allchin B., 1973]; они имеются также в комплексах т.н. позднего соа-на В Северного Пакистана [Movius, 1948; De Terra, Paterson, 1939, рl. XLII]. Содержание термина соан [Paterson, Drummond, 1962] и его подразделений было недавно пересмотрено [Chauhan, 2007], некоторые соанские индустрии демонстрируют общее сходство с позднелеваллуазскими технокомплексами Европы (наличие элементов технологии леваллуазских нуклеусов, а также типичных леваллуазских острий с фасе-тированными площадками [Krishnaswamy, 1947, fig. 6; Gordon, 1958, р. 10]), что дает основание некоторым исследователям предполагать присутствие на этой территории неандертальцев [Sen, 1976, р. 64].

Данные по Нижнему Синду позволяют представить юго-восточную границу распро странения ле-валлуазской техники; она проходит примерно по течению р. Малир (Карачи) на юге и до Арзи на севере. О наличии леваллуазских артефактов в других местах долины Инда не известно, возможно, потому, что там не проводились какие-либо систематические разведки. Предположение о том, что материалы Нижнего Синда соответствуют юго-восточной границе зоны проникновения неандертальцев, может критиковаться или отвергаться, однако с учетом имеющихся свидетельств оно имеет право на существование.

Леваллуа-мустьерские ассамбляжи, которые были обнаружены на известняковых террасах, протянувшихся с севера на юг на западе аллювиальной равнины Инда, могут маркировать юго-восточную границу леваллуа-мустьерской культурной провинции. Левал-луа-мустьерские индустрии не известны на стоянках, расположенных восточнее Инда. Это согласуется с утверждением о том, что «средний палеолит Индии является немустьерским», поддержанным недавно на основе свидетельств, приведенных выше [Biagi, 2005, 2006, 2008; Biagi, Starnini, 2011], рядом специалистов [Boivin et al., 2013, suppl., Material B].

Представленные здесь данные, по всей видимости, подтверждают недавно сформулированный вывод о том, что «ранний средний палеолит (или средний каменный век) Индии и Непала, вероятно, развивался независимо» [Dennell, 2009, р. 144]. Это позволяет предполагать существование четкой границы, проходившей, вероятно, вдоль течения Инда, что противоречит мнению В.А. Ранова о заселении Центральной Азии в результате «миграции, скорее всего, с Ближнего Востока» [Ranov, 2001, р. 23].

Среднепалеолитические, позднеплейстоценовые каменные ассамбляжи из Нижнего Синда представлены типичными леваллуа-мустьерскими комплексами. Само их наличие в западной части нижнего течения Инда – уникальное явление для индийского субконтинента. В данной связи можно обсудить несколько важных тем: 1. Юго-восточная граница распространения леваллуа-мустье и взаимоотношения леваллуа-мустье со средним (и поздним) палеолитом индийского субконтинента; 2. Технико-типологическая и хронологическая последовательность палеолитических комплексов Синда; 3. Самая восточная область распространения ориньяка и сопоставление ориньяка с поздним (верхним) палеолитом Индостана; 4. Видовая принадлежность гоминидов, создавших упомянутый выше комплекс артефактов; 5. Хронология событий, имевших место в описываемом регионе на протяжении среднего палеолита.

-

1. Типичные леваллуа-мустьерские индустрии, открытые в Нижнем Синде, не находят близких параллелей в других регионах индийского субконтинента. Их

-

2. Месторождения кремня на холмах Рохри всегда рассматривались как наиболее важный источник каменных ресурсов в долине Инда. Они эксплуатировались от раннего палеолита до бронзового века [Allchin R., Allchin B., 1997, р. 69]. До 1990-х гг. эти местонахождения систематически не исследовались, было лишь несколько непродолжительных поездок в легко доступные места около Рохри и национальной дороги на Карачи в районе Кот Диджи [Allchin B., 1976]. Соответственно, практически отсутствовали информация о насыщенности региона памятниками каменного века, характеристика бесчисленных мастерских и шахт по добыче кремня, разбросанных по вершинам холмов, и хронокультурная атрибуция большинства стоянок. Многие позднеплейстоценовые кремневые мастерские холмов Рохри с учетом своеобразия технико-типологического облика коллекций, состоящих преимущественно из подконусовидных нуклеусов с негативами серийных снятий пластин и пластинчатых отщепов, и наличия концевого скребка на длинной пластине были отнесены к позднему (верхнему) палеолиту. Таким образом, определение позд-не/верхнепалеолитического возраста этих индустрий (см.: [Allchin B., Goudie, Hedge, 1978, р. 280]) было основано на данных: а) о толщине и цвете патинизирован-ной корки артефактов, которая отличалась от поверхности раннепалеолитических (ашельских) артефактов и каменных изделий бронзового века (культура Харап-па) [Biagi, Cremaschi, 1988, р. 426]; б) о стратиграфической позиции ассамбляжей [Biagi et al., 1998–2000]; в) о находках в виде бифасиальных пиков, использовавшихся, вероятно, для извлечения кремневых желваков [Biagi, 2008, fig. 19]. В комплексах холмов Рох-ри заготовки для ашельских рубил, а также пластины и пластинчатые отщепы, получаемые при расщеплении субконусовидных поздне/верхнепалеолитиче-ских нуклеусов, были отколоты методом прямого удара же сткого отбойника, применявшимся при утилизации отдельностей кремня, покрытых естественной коркой [Biagi, Kazi, Negrino, 1996]. О среднепалеолитической технике первичной эксплуатации нуклеусов ничего не известно, поскольку отсутствуют сведения о кремневых мастерских этого времени на холмах Шади Шахид. Географические границы ареалов

нескольких ашельских и более многочисленных поздне/верхнепалеолитических мастерских в данной местности не совпадают. Похожая ситуация известна на Онгаре; большинство леваллуазских комплексов происходит с нижней аллювиальной террасы [Biagi, Nisbet, 2011], в то время как ашельские, поздне/ верхнепалеолитические и хараппские мастерские зафиксированы на вершинах холмов.

-

3. Восточная граница зоны распространения ориньяка и барадостиана совпадает с очерченной нами границей ареала леваллуа-мустьерских технокомплексов. Эти индустрии зафиксированы на территории Ирана [Otte, Kozłowski, 2007] и Центральной Азии [Otte, Derevianko, 2001; Otte, Kozłowski, 2011, fig. 8], но ни об одном подобном комплексе ничего не известно в Индостане, где начало позднего (верхнего) палеолита характеризуется совершенно иными ас-самбляжами [Murty, 1979], а также индустриями с геометрическими микролитами в Южной и Центральной Индии [Clarkson et al., 2009]. Данная ситуация – повод для возобновления дискуссии о преемственности между средним и поздним (верхним) палеолитом на территории Южной Азии [Kuhn et al., 2004].

-

4. Отсутствие позднеплейстоценовых останков человека на территории Индостана делает общую картину еще более сложной для интерпретации. Костные остатки неандертальцев, известные на территории Ирана и Центральной Азии, ассоциируются с левал-луа-мустьерскими ассамбляжами. В большей части изученных стратиграфических последовательностей Загроса леваллуа-мустьерские комплексы сменяются ориньякскими/барадостианскими индустриями; вместе с тем в Центральной Азии ассамбляжи нижнего верхнего или раннего верхнего палеолита рассматриваются в качестве переходных к развитому верхнему палеолиту. Как леваллуа-мустьерские, так и ориньяк-ские стоянки не известны на индийском субконтиненте; исключением являются местонахождения Нижнего Синда, а также несколько типичных леваллуазских артефактов позднего соана из Северо-Западной Пограничной провинции [De Terra, Paterson, 1939, рl. XLII] и, может быть, пещеры Сангхао в Северном Пакистане [Derevyanko, Lü Zun-E, 1992, fig. 3]. Таким образом, на индийском субконтиненте в надежном стратиграфическо-культурном контексте пока не найдены антропологические остатки, поэтому невозможно связать определенный вид человека с конкретной индустрией; это проблема для большинства среднепалеолитических комплексов Восточной Европы и Центральной Азии [Marks, Monigal, 2004, р. 78].

-

5. Средне- и позднепалеолитическая хронологическая последовательность всего индийского субконтинента до сих пор изучена плохо и основывается лишь на нескольких радиометрических датах (см.: [Chakrabarti, 1999, р. 74]), на которые и полага-

- ется большинство исследователей, по крайней мере, в том, что касается стоянок в пустыне Тар. Именно ввиду малочисленности дат не удается не только вписать стоянку Онгар и другие комплексы Нижнего Синда в общую картину индийского среднего палеолита, но и выявить последовательность смены различных культурных событий, которые имели место в позднем плейстоцене на изучаемых территориях.

можно сопоставить с комплексами из Ирана на западе и Центральной Азии на севере, многие из которых атрибутированы как принадлежавшие неандертальцам. Восточнее Инда средний палеолит характеризуют отщеповые комплексы, которые иногда включают небольшое количе ство предметов, напоминающих по морфологии леваллуазские. Как уже сообщалось, даже среднепалеолитические ассамбляжи с холмов Рохри и из пустыни Тар отличаются от комплексов со стоянок Онгар и в пров. Карачи, расположенных юго-западнее.

В заключение следует сказать, что средний палеолит Синда является малоизученным явлением [Marks, 2012]. В отличие от леваллуа-мустьерских комплексов Нижнего Синда, каменные индустрии из пустыни Тар и с холмов Рохри могут отражать иной, возможно, независимый путь развития индийского позднего и среднего палеолита.

Авторы признательны проф. А.Р. Кхану (Университет Карачи) за поддержку исследований каменных коллекций стоянки Онгар, хранящихся в настоящее время на географическом факультете Университета Карачи. Разведки 2005–2008 гг. на Онгаре проводились при сотрудничестве между Университетом Ка’ Фоскари, Университетом Венеции (I) и Университетом Синда в Джамшоро. Авторы признательны Мир Атта М. Талпуру и Мир Фарук А. Тал-пуру, а также всем друзьям в Синде, которые содействовали организации полевых исследований на Онгаре. Особая благодарность – проф. В. Хенке (Университет Майнца), Я.К. Козловскому (Краковский университет), К. Шимчаку (Варшавский университет) и двум анонимным рецензентам за их полезные комментарии и предложения, а также проф. Ч. Бонсэллу (Эдинбургский университет) за участие в подготовке англоязычного текста. Исследования на Онга-ре стали возможны благодаря финансовой поддержке МИД Италии, Университета Ка’Фоскари, Университета Венеции и Университета Синда в Джамшоро. Статья была написана при поддержке Археологического исследовательского гранта Университета Ка’Фоскари.