Личины в наскальном искусстве Нижней Ангары

Автор: Заика А.Л.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (49), 2012 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время имеется достаточно полная информация о 42 памятниках наскального искусства нижней Ангары, где зафиксировано 155 антропоморфных образов в виде личин. На основе классификации этих образов, привлекая различные способы и методы датирования, можно сделать вывод об их относительной синхронности, установить связь с кругом личин окуневского типа на территории Азии и предварительно датировать эпохой позднего неолита - ранней бронзы (III-II тыс. до н.э.). Появившись в каменном веке, антропоморфные образы в виде личин продолжали существовать в искусстве таежных племен Нижнего Приангарья вплоть до этнографической современности.

Нижняя ангара, петроглифы, личины, антропоморфные образы, классификация, "каменский" тип, сердцевидный контур, фас-профильные фигуры, стилистический анализ, датировка, этнокультурные контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522906

IDR: 14522906 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Личины в наскальном искусстве Нижней Ангары

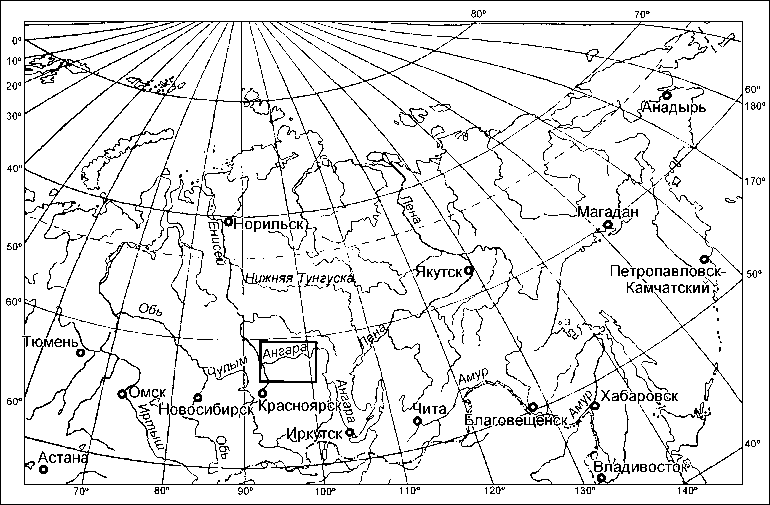

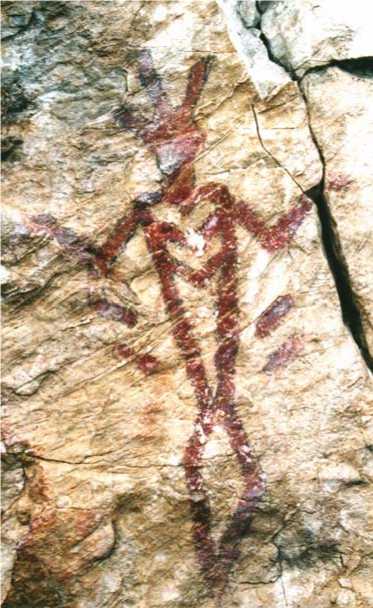

Нижнее Приангарье – территория в междуречье рек Тасеевой, Подкаменной Тунгуски, Оби – имеет протяженность с севера на юг до 400 км, с запада на восток более 600 км (рис. 1). Исследования петроглифов нижней Ангары имеют длительную историю (ок. 300 лет), тем не менее к концу XX в. данный регион в этом отношении оставался малоизученным [Заика, 2005]. В настоящее время получена достаточно полная информация о 42 памятниках наскального искусства. Выявлены многочисленные зоо- и антропоморфные фигуры, рисунки лодок, знаки. Предметом данного исследования являются антропоморфные изображения в виде личин, которые зафиксированы и как самостоятельные, и в качестве масок антропоморфных фигур. Под личиной в данном случае следует понимать фронтальное изображение лицевой части антропоморфного облика. Маска-личина отличается гипертрофированными контурами с различными деталями внутреннего и внешнего оформления. В результате исследований последних 15 лет зафиксировано 155 антропоморфных образов подобного вида [Заика, 2003]. Большинство рисунков выполнено красным мине- ральным красителем (рис. 2), иногда – путем выбивки, гравировки. Большая их часть расположена на береговых утесах, реже – на валунах (рис. 3). Основная масса изображений сконцентрирована в центральной части региона (петроглифические комплексы Манзя, Ивашкин Ключ, Каменка, Выдумский Бык, петроглифы Мурского порога, «Геофизик»). Единичные рисунки встречаются на восточном и западном участках нижней Ангары (рис. 4).

Задачей предлагаемой работы является систематизация, анализ и обобщение изобразительного материала с целью определения культурно-хронологической принадлежности антропоморфных образов данной категории и их роли в развитии наскального искусства Северной Азии.

Классификация антропоморфных изображений в виде личин

Исследователи, занимающиеся изучением наскального искусства, всегда вынуждены решать такой сложный вопрос, как определение возраста изображений.

Рис. 1. Район археологических исследований в Нижнем Приангарье.

Рис. 2. Личина, выполненная красной охрой. Писаница Ивашкин Ключ II, плоскость 1. Фото А.П. Березовского.

Рис. 3. Прибрежный валун в окрестностях пос. Богучаны. Петроглиф «Геофизик». Фото А.П. Березовского.

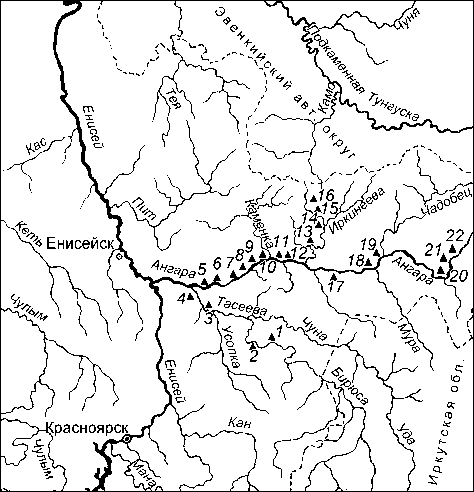

Рис. 4. Расположение археологических памятников на нижней Ангаре.

1 – писаница Шивера; 2 – писаницы Нижний, Средний Брат; 3 – могильник Никольское; 4 – Усть-Тасеевский культовый комплекс; 5 – писаницы Мурожная-1–3, Мурожный Камень-1–4; 6 – писаницы «Оленный Утес», Рыбное; 7 – писаницы Кокуй-1–3; 8 – писаницы Выдумский Бык-1–3; 9 – писаницы Шунтары-1–3; 10 – культовые комплексы Каменка-1, -2, писаницы Каменка-1–3; 11 – писаницы Каменка-4, -5, Зергулей-1, -2, Ивашкин Ключ-1–3; 12 – писаницы Ман-зя-1–3, пещера Манзя; 13–16 – стоянки в бассейне р. Иркинеевой; 17 – петроглиф «Геофизик»; 18 – писаница Мурский порог, стоянки Мурский порог-1–3; 19 – писаница «Писаный камень», стоянка Климино-1; 20 – писаница Усть-Кова-1; 21 – петроглиф Тимохин камень; 22 – писаница Аплинский порог.

К настоящему времени разработаны различные способы и методы датировки петроглифов: использование археологических параллелей, стратиграфические наблюдения, стилистический анализ, сравнение степени пустынного «загара» и техники нанесения, структурный и формализованный методы, привлечение датированных изобразительных аналогов и др. [Окладников, 1959, 1966, 1971, 1974; Формозов, 1967, 1969; Подольский, 1973; Шер, 1980, с. 170–256; Пяткин, Мартынов, 1985, с. 113–138; Ковтун, 1993; Молодин, 1993; Дэвлет, 1998, с. 142–194; Мельникова, 2002; Николаев, Мельникова, 2002; и др.].

Чтобы облегчить задачу датировки рисунков, необходимо весь имеющийся материал привести в определенную систему. Беря во внимание опыт исследователей, классифицировавших антропоморфные образы в петроглифах других регионов [Вадецкая, 1980, с. 39–49; Леонтьев, 1978, с. 89–97; Окладников, 1974, с. 77–79; Окладникова, 1979, с. 26–54; Дэвлет, 1997б, 1980; Новгородова, 1984, с. 49–50; и др.], рассмотрим данные изображения с учетом наличия и вида контуров личин, уровня сложности, характера внутреннего и внешнего их оформления.

Личины подразделяются на оконтуренные, частично оконтуренные и неоконтуренные. В петроглифах нижней Ангары зафиксировано четыре вида контуров: круглые, полукруглые (параболоидные), сердцевидные, ромбовидные (табл. 1). Выделяются простые и сложные личины. У простых глаза и рот условно показаны в виде пятен (ямок) или округлых контуров, элементы «татуировки» отсутствуют, нет деталей внешнего оформления. У сложных личин рисованные пятна зрачков «усилены» концентрическими круга- ми, окружностями с горизонтальными перемычками, внутреннее пространство контура крупного рта иногда заполнено поперечными отрезками линии («зубами»). Часто к нижней части рта примыкают вертикальные линии («борода») [Заика, Емельянов, 1998]. Присутствуют различные элементы внутреннего и внешнего оформления. Деталями внешнего оформления являются: вертикальная линия, часто с боковыми ответвлениями («древовидный отросток»); «рожки», которые встречаются по два или по три в верхней части контура личин; радиально расходящиеся лучи или дополнительный контур, повторяющий основной. Внутреннее оформление («татуировка») личин я подразделяю на три вида: горизонтальное, вертикальное, комбинированное (табл. 2).

Принято к рассмотрению 147 личин, из которых 51 – рельефные (петроглифы «Геофизик», Рыбное, Мурский порог, Мурожная-3), остальные – рисованные охрой. Более половины из них оконтурены полностью или частично. Личины с сердцевидным внешним абрисом составляют 22 % от всей выборки, с круглым – 14, с полукруглым – 11, с ромбовидным – 7 % (см. табл. 1).

Неоконтуренных личин 68, из них 41 - простые, большинство которых рельефные, сконцентрированы на береговом валуне «Геофизик» (см. рис. 3). Все сложные неоконтуренные личины - рисованные (см. рис. 2). У них зрачки «усилены» концентрическими кругами; как правило, присутствуют такие элементы, как «зубы», «борода» и «древовидный отросток». Подобные личины встречаются на многих петроглифах Нижнего Приангарья, но большинство из них сконцентрировано на писанице Каменка

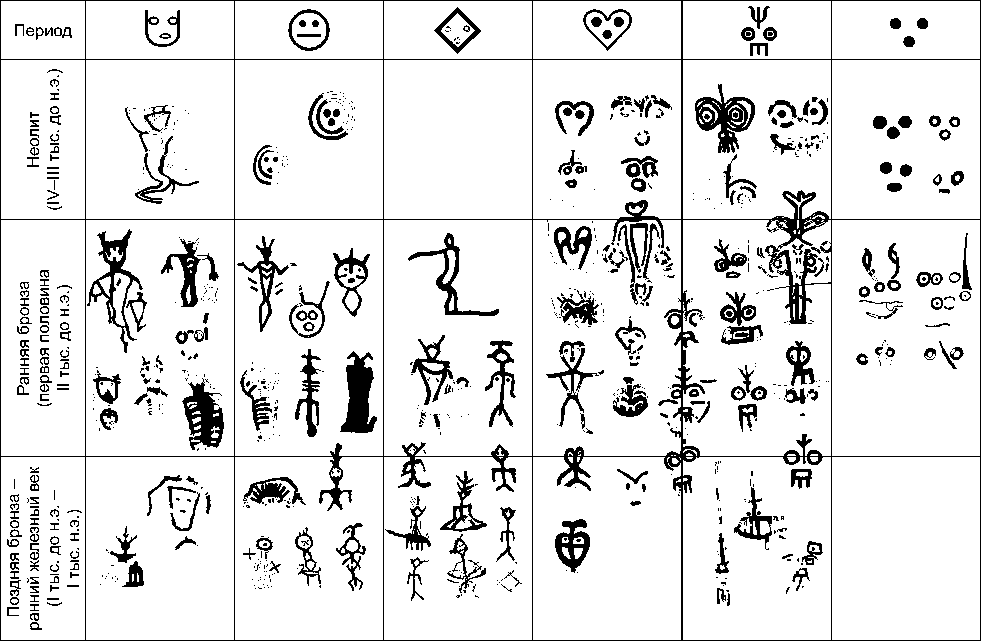

Таблица 1. Личины на нижней Ангаре

|

Место |

Оконтуренные |

Неоконтуренные |

Итого |

|||||

|

Сложные |

Простые |

Абс. |

% |

|||||

|

1° 1 |

(^) |

V © 0 ГП |

||||||

|

«Писанный Камень» |

– |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

3 |

2 |

|

Мурский порог |

2 |

2 |

3 |

– |

3 |

5 |

15 |

10 |

|

«Геофизик» |

– |

4 |

8 |

– |

33 |

45 |

30 |

|

|

Манзя |

5 |

4 |

2 |

1 |

3 |

15 |

10 |

|

|

Ивашкин Ключ |

– |

1 |

3 |

4 |

6 |

– |

14 |

10 |

|

Каменка |

5 |

4 |

7 |

– |

13 |

– |

29 |

20 |

|

Шунтары |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

1 |

|

Выдумский Бык |

6 |

1 |

5 |

2 |

4 |

– |

18 |

12 |

|

Рыбное |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Мурожная |

1 |

2 |

– |

2 |

– |

– |

5 |

4 |

|

Итого , абс. |

16 |

20 |

32 |

11 |

27 |

41 |

147 |

100 |

|

% |

11 |

14 |

22 |

7 |

18 |

28 |

100 |

|

Таблица 2. Виды внутреннего и внешнего оформления антропоморфных личин различных типов

|

Вид оформления |

(^^ |

V ® 0 m |

Итого |

|||||

|

Абс. |

% |

|||||||

|

1 |

– |

– |

4 |

1 |

3 |

8 |

7,5 |

|

|

V |

6 |

4 |

1 |

6 |

– |

17 |

16,0 |

|

|

ф ф 3 ф 00 |

V |

2 |

4 |

– |

– |

– |

6 |

5,6 |

|

ж |

– |

3 |

7 |

2 |

20 |

32 |

30,1 |

|

|

– |

5 |

1 |

– |

– |

4 |

3,8 |

||

|

9 |

1 |

18 |

5 |

7 |

39 |

37,0 |

||

|

6 |

4 |

2 |

1 |

2 |

15 |

14,2 |

||

|

Ф Ф ф 1 00 |

ф |

– |

– |

10 |

– |

11 |

21 |

19,8 |

|

– |

2 |

3 |

– |

5 |

10 |

9,5 |

||

|

11 |

12 |

16 |

11 |

10 |

60 |

56,5 |

||

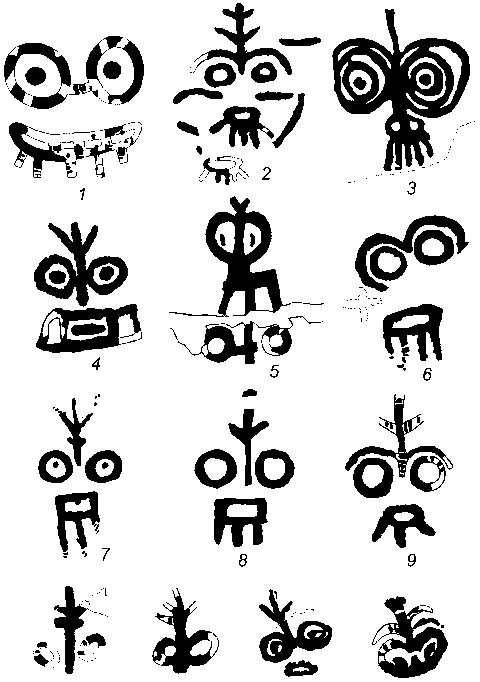

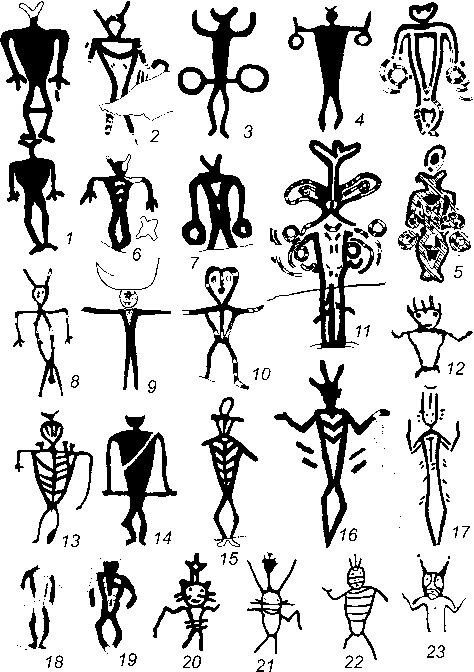

(см. табл. 1). Это послужило причиной выделения (в силу их своеобразия) специфичного для региона «каменского» типа личин [Заика, Петрович, 2000, с. 135] (рис. 5, 1, 3, 4, 7, 8, 10–12 ).

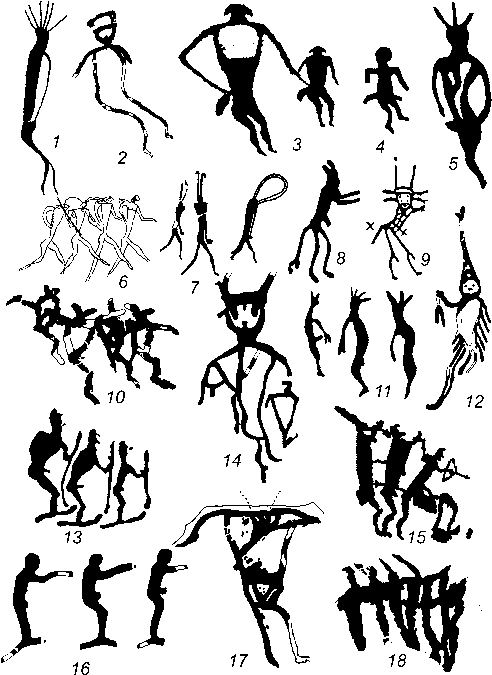

Многие личины являются масками антропоморфных фигур, которые подразделяются на два основных типа: фронтальные и фас-профильные. У первых туловище и конечности показаны в фас, у вторых верхняя часть туловища – в фас, нижняя и ноги – в профиль (рис. 6). Фигуры могут быть «объемными» (с контурным либо силуэтным туловищем) или линейными. В петроглифах нижней Ангары представлена серия фронтальных фигур с контурным или силуэтным туловищем подтреугольной формы. У них, как правило, широкие плечи и сильно зауженная талия. Конечности расположены симметрично по обе стороны туловища. Руки разведены в стороны или опущены вниз, ноги согнуты в коленях и сведены вместе на уровне пяток так, что образуют ромб, или, непропорционально короткие, расставлены в стороны. Данную категорию изображений я выделяю в особый подтип, условно обозначив как фронтально-симметричные фигуры (рис. 7).

Рис. 5. Личины «каменского» типа в петроглифах нижней Ангары.

1, 2, 8, 9 – Каменка; 3, 4, 6, 7, 12 – Ивашкин Ключ; 5 – Мурский порог; 10, 11, 13 – Выдумский Бык.

Рис. 6. Профильные и фас-профильные фигуры в петроглифах Евразии.

1, 5, 11 – верхняя Лена (по [Окладников, 1977]); 2, 4, 8, 10, 14, 16–18 – Ангара ( 8 – по [Окладников, 1966], остальные – по [Заика, 2003]); 3, 6, 7 – Алтай ( 3 – по [Окладникова, 1976], 6, 7 – по [Савинов, 1997]); 9, 12 – Минусинская котловина (по [Леонтьев, 1978]); 13, 15 – Северная Европа (по [Савватеев, 1967]).

Промежуточное положение между основными типами антропоморфных фигур занимают изображения «идольчиков»* и фигуры с аморфным туловищем. У них туловище показано в фас. Полностью или частично отсутствуют конечно сти. У «идольчиков» оно имеет клиновидную форму. У фигур с аморфным туловищем его контуры, как правило, в нижней части расплывчатые (рис. 8, 9).

По результатам анализа антропоморфных образов можно сделать следующие выводы. Ромбовидные личины встречаются редко. Большинство из них рисованные, практически все являются масками-личинами фронтальных линейных фигур, не имеют «татуировки» (см. рис. 7, 2 ). Внешнее оформление представлено боковыми «рожками», в двух случаях - «древовидным отро стком».

Полукруглые (параболоидные) личины сконцентрированы в центральной части региона. В основном они рисованные, в большинстве своем являются масками-личинами контурных фас-профильных фигур и «идольчиков» (см. рис. 6, 2, 14 ; 7, 6 ; 8, 1, 4 ). Примечательно, что у них, как правило, обозначена шея. Для этих личин характерны горизонтальное внутреннее оформление и боковые «рожки».

Круглые личины в равной степени представлены как самостоятельные и в качестве масок у фронтальных контурных и линейных фигур, реже – у фигур с аморфным туловищем, в единичных случаях – у «идольчиков» и фас-профильных фигур (см. рис. 7, 16 ; 8, 8 ; 9, 12, 15 ; 10). Для них характерны горизонтальное, реже комбинированное внутреннее оформление и «рожки» всех видов.

Сердцевидные личины встречаются практически везде в регионе. В основном они самостоятельные, в единичных случаях являются масками

Рис. 7. Фронтально-симметричные антропоморфные фигуры в искусстве Северной Азии.

1, 2, 5–7, 10, 11, 16, 18, 19 – нижняя Ангара (по [Заика, 2003]); 3, 4, 13–15 – Прибайкалье (по [Окладников, 1974]); 8 – Тинная, средняя Лена (по [Кочмар, 1994]); 9 – Каракол, Алтай (по [Кубарев, 1988]); 12, 20–23 – Минусинская котловина ( 12 – по [Пяткин, Мартынов, 1985], 20 – по [Леонтьев, 1985], 21 – по [Леонтьев, 1978], 22, 23 – по [Вадецкая, 1980]); 17 – Самусь IV, Западная Сибирь (по [Студзицкая, 1987]).

12 13

16 17 18

Рис. 8. «Идольчики» и клиновидные фигуры в искусстве Азии.

1, 4, 5, 8, 9, 11, 14–16 – нижняя Ангара (по [Заика, 2003]); 2 – Алдан (по [Окладников, Мазин, 1979]); 3 – Амур (по [Окладников, 1971]); 6 – Хакасия (по [Заика, 2009]); 7, 10 – Алтай (по [Савинов, 1997]); 12 – Туба (по [Пяткин, Мартынов, 1985]);

13, 18 – Прибайкалье (по [Савинов, 1997]); 17 – верхняя Лена (по [Окладников, 1977]).

U'1

3 *r

Рис. 10. Чашевидные углубления, формирующие антропоморфные личины. Петроглиф «Геофизик». Фото А.П. Березовского.

Рис. 9. Фигуры с аморфным туловищем в петроглифах Азии.

1, 3, 4 – Саяны; 2, 6, 12, 15 – нижняя Ангара; 5, 7 – Минусинская котловина; 8, 10, 11, 13 – Якутия (Тинная, Токко, Чирбэ);

9, 14 – Алтай.

1–3, 6, 12, 15 – по [Заика, 2009]; 4, 5, 7 – по [Кызласов, 1986]; 8, 10, 11 – по [Кочмар, 1994]; 9 – по [Окладникова, 1976]; 13 – по [Окладников, 1977]; 14 – по [Савинов, 2000].

фронтальных антропоморфных фигур (см. рис. 5, 13; 7, 5, 10; 9, 6). Для них характерно вертикальное, реже комбинированное внутреннее оформление, в двух случаях представлено только горизонтальное. Вне- шнее оформление – «древовидный отросток» или вертикальная линия. В одном случае зафиксировано обрамление в виде лучей.

Неоконтуренные личины «каменского» типа сконцентрированы в центральной части региона и, как правило, сопутствуют сердцевидным. Для них также характерны «древовидный отросток» и вертикальное внутреннее оформление (см. рис. 2; 5, 1, 3, 4–8, 10–12 ).

Считаю нужным обратить внимание на частично оконтуренные личины с сердцевидным абрисом верхней части, что послужило причиной соотнесения их

Таблица 3. Сочетание признаков антропоморфных личин «каменского» типа

|

Место |

Кол-во |

Признаки |

Сочетание признаков |

|||||

|

\f |

0 © |

m |

CD |

Двух |

Трех |

Четырех |

||

|

Манзя |

3 |

1 (33,3) |

3 (100) |

0 |

2 (66,6) |

1 (33,3) |

1 (33,3) |

0 |

|

Ивашкин Ключ |

8 |

5 (62,5) |

8 (100) |

5 (62,5) |

2 (25) |

3 (37,5) |

4 (50) |

0 |

|

Каменка |

16 |

13 (81,2) |

14 (87,5) |

7 (43,7) |

3 (18,7) |

10 (62,5) |

3 (18,7) |

2 (12,5) |

|

Выдумский Бык |

8 |

7 (87,5) |

6 (75) |

2 (25) |

4 (50) |

4 (50) |

4 (50) |

0 |

|

Итого |

35 |

26 (74,2) |

31 (88,5) |

14 (40) |

11 (34,2) |

17 (48,5) |

10 (28,5) |

2 (5,7) |

Примечание : в скобках – процент от указанного количества.

с сердцевидными личинами. Судя по результатам типолого-статистического анализа, в большинстве своем они по уровню сложности, деталям внутреннего и внешнего оформления соответствуют «каменскому» типу неоконтуренных личин (табл. 3). Соответственно, есть все основания включить в круг антропоморфных изображений «каменского» типа сложные личины с частичным или полным сердцевидным контуром (см. рис. 5, 2, 5, 6, 9, 13 ). Это позволяет шире представить специфическую изобразительную традицию в древнем наскальном искусстве Нижнего Приангарья.

Вопросы датировки и культурно-хронологической принадлежности петроглифов

Результаты типолого-статистической обработки изобразительного материала свидетельствуют о частых случаях взаимовстречаемости личин различного типа в одних композициях (табл. 4), что свидетельствует об отно сительной синхронности их появления в наскальном искусстве региона [Заика, 2001б]. Стратиграфический и планиграфический анализ петроглифов, результаты сравнения техники исполнения рисунков, степени их сохранности (патинизация, перекрытие известковыми натеками, нивелировка рельефа) позволяют конкретизировать данный вывод. Самыми ранними являются крупные ажурные личины «каменского» типа, простые личины с округлым и сердцевидным контуром, маски-личины ряда фас-профильных и фронтально-симметричных фигур, а наиболее поздними – лаконичные стилизованные личины «каменского» типа, параболоидные личины с обозначенной шеей у фронтальных фигур и маски-личины различного вида у линейных фигур (табл. 5).

Для определения культурно-хронологической принадлежности петроглифов считаю нужным решить следующие задачи:

Таблица 4. Взаимовстречаемость личин на нижней Ангаре

|

Тип |

Io d |

V 0 0 m |

||||

|

1° 1 |

4 |

2 |

1 |

3 |

1 |

0 |

|

(^) |

2 |

1 |

1 |

3 |

0 |

3 |

|

1 |

1 |

2 |

4 |

2 |

0 |

|

|

3 |

3 |

4 |

4 |

4 |

1 |

|

|

V © © m |

1 |

0 |

2 |

3 |

7 |

0 |

|

0 |

2 |

0 |

1 |

2 |

3 |

Таблица 5. Периодизация антропоморфных образов в петроглифах нижней Ангары

– выявление «чистых»* композиций или отдельных рисунков, на примере которых можно провести наиболее продуктивный стилистический и сюжетный анализ изображений;

– установление изобразительных аналогов на датированных петроглифах других местонахождений;

– проведение параллелей с иными видами археологических источников.

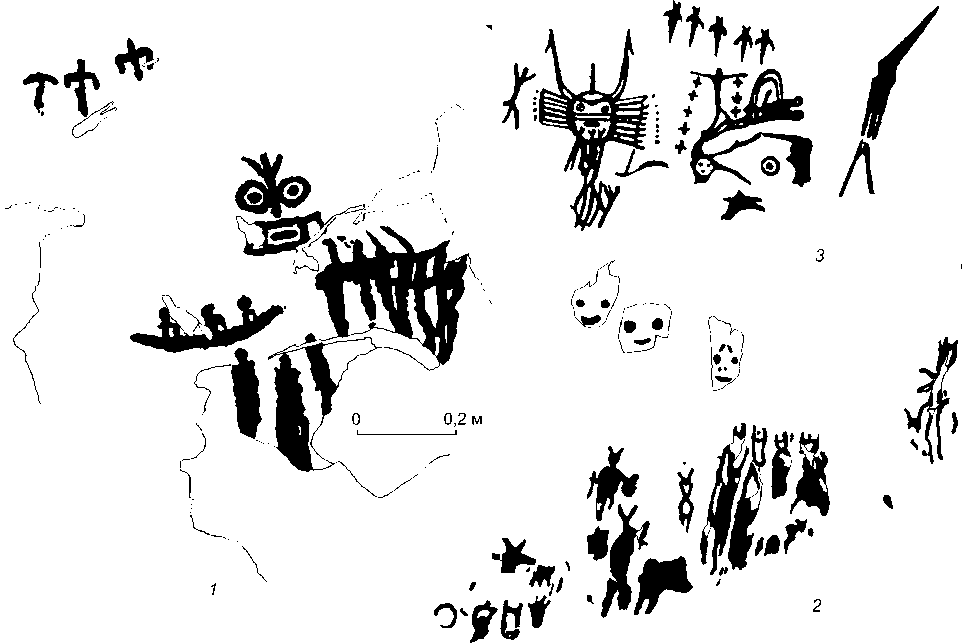

Наиболее часто в композициях с другими личинами встречаются сердцевидные и генетически с ними связанные личины «каменского» типа (см. табл. 4). Одна из «чистых» многофигурных композиций, где присутствует личина «каменского» типа, представлена на плоскости 1 писаницы Ивашкин Ключ II. Композиционное построение фигур аналогично известным датированным изображениям на Шалаболинской (камень 53 по [Пяткин, Мартынов, 1985]) и Койской писаницах, которые датируются энеолитом и относятся к кругу памятников окуневской культуры (рис. 11). Составляющие композицию фигуры (с аморфным туловищем, «идольчики») и сюжеты (горизонтальный ряд профильных и фас-профильных фигур, личина и лод- ка) также находят соответствия в искусстве Северной Азии и характерны для эпохи позднего неолита – ранней бронзы [Заика, 2001в].

Фронтально-симметричные фигуры, ромбовидные, округлые, параболоидные, сердцевидные личины имеют графические аналогии с изображениями на самусьской, глазковской керамике, сосудах конца III – начала II тыс. до н.э. на Среднем Урале [Археология СССР…, 1987, с. 332, 404, рис. 125; Асеев, 2002; Косарев, 1984; Кокшаров, 1990]. Личины «каменского» типа по ряду признаков («древовидный отросток», «борода», отсутствие контура) схожи с энеолитиче-скими личинами Внутренней Монголии [Заика, 2001а] и антропоморфными образами окуневской культуры («джойская» и «тас-хазинская» группы петроглифов) [Заика, 2006а, табл. 8]. Для наскального искусства этой культуры характерно композиционное сочетание изображений антропоморфных фигур и копытных животных, причем ряд последних выполнен в окуневских изобразительных традициях, в некоторых узнаваем бык [Ключников, Заика, 2002].

Таким образом, большинство антропоморфных фигур с масками-личинами и сами личины в петроглифах нижней Ангары можно датировать концом III - серединой II тыс. до н.э. и отнести к северной периферии распространения окуневских традиций в на-

Рис. 11. Композиции с личинами в петроглифах Енисейского региона.

1 – писаница Ивашкин Ключ II на р. Ангаре (по [Заика, 2001в]); 2 – Шалаболинская писаница на р. Тубе (по [Пяткин, Мартынов, 1985]); 3 – Койская писаница на р. Мане (по [Заика, 2006в]).

скальном искусстве Сибири. Наиболее ранними являются простые личины, представленные чашевидными углублениями, которые в ряде случаев заключены в сердцевидные, череповидные или округлые контуры. В основном они зафиксированы на прибрежном валуне в окрестностях пос. Богучаны (см. рис. 3). Часть лунок и внешний абрис личин прослеживаются очень слабо, что свидетельствует об их архаичности (см. рис. 10). Подобные лунки, расположенные хаотично или цепочкой, зафиксированы среди неолитических изображений лосей на р. Бирюсе и Мурожном Камне-3 [Буторин и др., 1990; Заика, Березовский, Емельянов и др., 2000; Заика, Дроздов, Макулов и др., 2000; Заика, Ключников, 2001]. Более крупные парные лункообразные углубления обнаружены на поверхности скального останца, раскопанного на территории культового комплекса Каменка-1 (рис. 12). Исходя из стратиграфической ситуации, набора артефактов, радиоуглеродных дат данный объект датируется III тыс. до н.э. Находящееся в непосредственной близости неолитическое захоронение серовского времени также не противоречит этой дате [Заика, 1999].

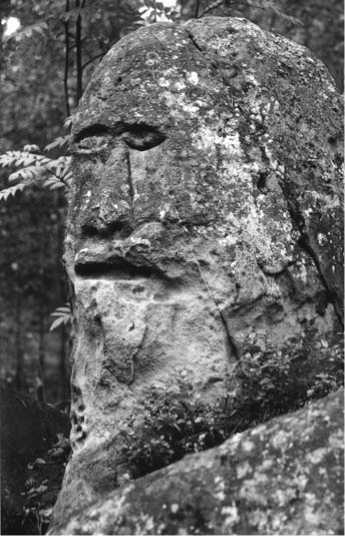

Вместе с тем на кулайской керамике Западной Сибири и сосудах раннего железного века таежной зоны среднего Енисея и Северного Приангарья встречаются изображения в виде ромбовидных личин в «рогатых» головных уборах, выполненные путем прочерчивания и в технике отступающей лопаточки [Полосьмак, Шумакова, 1991; Привалихин, 1992, 1993]. В погребении цэпаньской культуры Северного Приангарья (XVIII–II вв. до н.э.) обнаружена вырезанная из рога скульптурка «женщины-шаманки» в головном уборе с «рожками» [Привалихин, 1984]. Это является определенным основанием для соотнесения с данной эпохой ряда личин в петроглифах нижней Ангары. Судя по расположению плоскостей, сохранности и технике исполнения рисунков, иконографии сопроводительных фигур животных, характерных для петроглифов скифского времени [Ключников, Заика, 2001], к нему можно отнести антропоморфные изображения на писанице Мурожная-3 [Заика, Дроздов, Макулов и др., 2000]. Материалы жертвенника на территории Усть-Тасеевского культового комплекса позволяют датировать этим временем скульптурную фигуру «идола» в устье р. Тасее-вой (рис. 13). Испытав ряд трансформаций, она имела культовое значение вплоть до этнографической современности [Гревцов, 1996, 1997; Гревцов, Сергейкин,

Рис. 12. Лункообразные углубления на поверхности скального останца антропоморфного вида. Культовый комплекс Каменка-1. Фото А.В. Каявы.

Рис. 13. Изваяние. Усть-Тасеевский культовый комплекс. Фото А.П. Березовского.

1999]. Находящееся рядом портретное изображение человеческого лица является профанным дубликатом этой скульптуры или грубым автопортретом посетителя и по аналогиям с изображениями на курганных камнях в западной части Минусинской котловины соотносится с эпохой позднего средневековья - этнографического времени [Заика, 2005].

Наиболее поздние сердцевидные антропоморфные изображения зафиксированы в средневековой металлопластике Западной Сибири и Урала, сердцевидный абрис верхней части имеют личины на шаманской атрибутике многих сибирских народов [Иванов, 1954, 1979; Оборин, 1976; Оборин, Чагин, 1988]. Таким образом, сердцевидные личины, появившись в эпоху камня, как форма выражения сохранялись до этнографической современности, не теряя при этом определенную культовую значимость в плане содержания [Заика, 2006б]. Подобные факты свидетельствуют об устойчивости изобразительных традиций в духовной культуре таежных племен Северной Азии.

Антропоморфные образы нижней Ангары в контексте развития наскального искусства Азии

Пограничное положение региона между Восточной и Западной Сибирью, средним и нижним Енисеем во многом определило мозаичность этнокультурных процессов на территории Нижнего Приангарья в древности, что нашло отражение в наскальном искусстве. На примере рассматриваемой категории антропоморфных образов представляется возможным проследить культурные взаимодействия местного населения с восточными, западными и южными соседями.

С южным влиянием окуневской изобразительной традиции связаны «рогатые» круглые и полукруглые личины с горизонтальным внутренним оформлением и «трехглазые» неоконтуренные, их сочетание с изображениями копытных животных, среди которых представлены быки, козлы. Необходимо отметить, что неоконтуренные «трехглазые» личины появились в петроглифах Ангары позже местных личин «каменского» типа.

Контактами с самусьской культурой Западной Сибири объясняется присутствие на ангарских писаницах антропоморфных фигур в параболоидных масках с хорошо обозначенной шеей (у подобных окуневских наскальных изображений она, как правило, отсутствует) (рис. 14). Причем в ряде случаев они более поздние по сравнению с рисунками окуневского типа. Схожие образы в петроглифах Байкала и Якутии, по всей видимости, появились вследствие дальнейшего распространения данной изобразительной традиции по Ангаре на восток [Заика, 2006а, с. 330].

Рис. 14. Фронтально-симметричная фигура «шамана». Писаница Манзя II. Фото А.П. Березовского.

Доминирующие на писаницах лесной полосы Северной Азии сердцевидные личины известны по археологическим источникам Дальнего Востока эпохи неолита. Их появление в петроглифах нижней Ангары может быть как автохтонным стадиально-синхронным явлением в культуре, так и трансляцией данного образа в западном направлении через Амур, Байкал и Ангару. Не исключено, что единичные изображения сердцевидных личин на самусьской керамике позже проявляются в виде устойчивых образов сердцевидного облика в художественной металлопластике раннего железного века и средневековья Западной Сибири и Урала [Заика, 2006б].

Личины с ромбовидным контуром известны в энеолитических петроглифах Монголии [Новгоро-дова, 1984]. Наряду с решетковидным оформлением нижней части антропоморфных фигур, данный мотив мог проникнуть на северо-запад через Прибайкалье и сохраниться до эпохи раннего железа как в наскальном искусстве, так и в декоре керамики Нижнего Приангарья и сопредельных территорий Западной и Средней Сибири. Устойчивость юго-восточных связей объясняет ряд стилистических, иконографических и сюжетных аналогий с древним искусством Китая (личины «каменского» типа, чашевидные углубления) [Дэвлет М., Дэвлет Е., 2006, с. 328–329].

Рассматривая данные факты в конкретно-историческом контексте, можно сделать вывод о перемещении носителей окуневской культуры под давлением пришлого андроновского населения, т.е. примерно в XIII в. до н.э., на север (до недавнего времени существовала концепция о вытеснении окуневского населения в южные районы Саяно-Алтая). Скорее всего, они продвигались по левобережным притокам Ангары (Бирюса, Тасеева), где зафиксированы петроглифы окуневского типа [Заика, 2002, 2003; Заика, Березовский, Емельянов и др., 2000; Ключников, Заика, 2002].

Вместе с тем нельзя объяснять только влиянием извне развитие наскального творчества в Нижнем Приангарье. Культурные контакты не были односторонними. На примере териоморфных образов многие исследователи констатируют присутствие в петроглифах Южной Сибири «ангарской» традиции [Подольский, 1973; Шер, 1980; Пяткин, Мартынов, 1985; Молодин, 1993; Советова, Миклашевич, 1999; и др.]. Антропоморфные изображения окуневской культуры имеют ряд черт, характерных для личин «каменского» типа: отсутствие контура при наличии внешней атрибутики, например, «древовидный отросток» присутствует у личин «джойского» типа, трех- или многолучевой пучок линий завершает головные уборы более ранних личин «тас-хазинского» типа [Заика, 2006а, табл. 8]. Фронтально-симметричные фигуры с масками-личинами, изображения «адорантов», встречающиеся в петроглифах окуневской культуры и на са-мусьской керамике, являются характерным сюжетом наскального искусства Ангары и Прибайкалья.

Отличительной особенностью личин в Нижнем Приангарье, по сравнению с другими регионами (Сая-но-Алтай, Минусинская котловина, Внутренняя Монголия, Якутия, Дальний Восток, Западная Сибирь), является практически полное отсутствие солярной символики. Появление солнечных символов в искусстве Центральной и Северной Азии исследователи связывают с распространением в IV–III тыс. до н.э. индоарийской идеологии (мифологии) [Боковенко, 2000; Дэвлет, 1997а; Мачинский, 1997]. Соответственно, солярные культы на нижней Ангаре в данный период либо приняли другие формы, либо не были восприняты, что определило доминирующую роль местных приоритетов в духовной культуре, базовых позиций мировоззренческого характера. Последнее объясняет как консерватизм таежных культур, так и степень воздействия «ангарских» изобразительных традиций на искусство сопредельных регионов.

Заключение

По результатам проведенного стилистического анализа и статистической обработки изобразительного материала определены основные классификационные подразделения наскальных изображений в виде личин и антропоморфных фигур с масками-личинами, выявлен специфичный для Нижнего Приангарья «каменский» тип личин. На основе классификации этих изображений, привлекая различные способы и методы датирования, можно сделать вывод об их относительной синхронности, установить связь с кругом личин окуневского типа и предварительно отнести к эпохе позднего неолита - ранней бронзы (III-II тыс. до н.э.). Появившись в каменном веке, антропоморфные образы в виде личин продолжали существовать в искусстве таежных племен Нижнего Приангарья вплоть до этнографической современности.

Многообразие образов и сюжетов в петроглифах нижней Ангары объясняется ее пограничным положением между Восточной и Западной Сибирью, средним и нижним Енисеем, наличием удобных коммуникаций в виде развернутой гидросистемы. Повышенная концентрация здесь наскальных изображений в виде личин (в отличие от других исследованных районов Приангарья) – не столько стадиальное явление в развитии местных древних культур, сколько следствие прямых или опосредованных взаимодействий с культурами сопредельных регионов.

Доминирование местной художественной традиции в наскальном искусстве нижней Ангары проявляется в сохранении у личин «каменского» типа основных элементов образа с эпохи неолита до раннего железного века; в отсутствии у большинства личин солярной символики, преобладании вертикального внутреннего оформления, головного убора в виде разветвленного отростка. Влияние ангарских изобразительных традиций прослеживается в доокуневских и окуневских наскальных рисунках на среднем Енисее, декоре самусьской керамики.

Выявленный представительный по объему и разнообразный в плане выражения комплекс петроглифов свидетельствует о том, что Нижнее Приангарье было одним из очагов первобытного искусства, заметно повлиявшим на развитие наскального творчества и мировоззрение древнего населения Сибири и Дальнего Востока.